8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

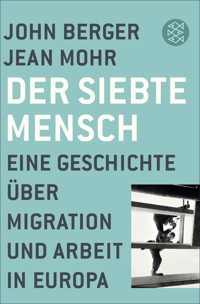

Der Klassiker zu Migration und Arbeit in Europa - so aktuell wie nie. Jetzt neu auflegt im FISCHER Taschenbuch! ›Der siebte Mensch‹ untersucht die Situation der Migranten und Wanderarbeiter – in Text und Bild, mit Geschichten und Erzählungen. Es war das erste Buch, das John Berger gemeinsam mit Jean Mohr ganz den Erfahrungen und Folgen der Migration widmete – und es ist wie ›Sehen‹ längst ein Klassiker der Moderne. Die Neuausgabe erscheint mit einem aktuellen Vorwort von John Berger. John Berger, der große europäische Erzähler und Essayist, feiert im November 2016 seinen 90. Geburtstag. Seine Essays zu Kunst und Fotografie sind aus der Ästhetik des 20. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken. Meisterhaft finden seine Erzählungen und Romane eine sinnliche Antwort auf die Frage, wie wir heute leben. »Es gibt niemals genug von John Berger!« Tilda Swinton

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

JOHNBERGER | JEANMOHR

Der siebte Mensch

Eine Geschichte über Migration und Arbeit in Europa

Über dieses Buch

1975 veröffentlichte John Berger das in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Jean Mohr entstandene Buch »Der siebte Mensch«. Es war in zweifacher Hinsicht revolutionär. Zum einen weil bei Berger und Mohr Text und Fotografie in ein neues dialogisches Verhältnis treten und nicht eine Form der anderen sekundieren muss. Zum anderen weil »Der siebte Mensch« sich als erstes Buch dieser Art einem der größten Probleme unserer Gegenwart widmete: dem globalen Phänomen der Migration.

In ihrem erzählenden Fotoessay folgten Berger und Mohr Arbeitsmigranten aus der Türkei, Griechenland, Portugal und dem ehemaligen Jugoslawien auf ihrem Weg ins reiche Westeuropa. Sie besuchen die von Armut geprägten Dörfer und zeigen uns das enge, vertraute Leben, das diese Menschen hinter sich lassen. Von der Musterung durch den potentiellen Arbeitgeber, über die tagelange Zugfahrt bis zur Unterbringung in den Baracken und der Zuteilung an ihre Arbeitsplätze geht die Reise. Dort, im Westen, beginnt für sie ein Leben zwischen dem fremden Jetzt und dem entfremdeten Damals: namen- und heimatlos.

Vier Jahrzehnte später stellt John Berger angesichts der Tragweite seines vielleicht wichtigsten Werkes fest, dass ein Buch manchmal mit den Jahren jünger werden kann.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

John Berger, 1926 in London geboren, arbeitete nach dem Kunststudium als Zeichenlehrer und Maler und lebt heute in einem Bergdorf der Haute Savoie. Er schrieb Filmdrehbücher für Alain Tanner und machte sich vor allem als Kunstkritiker einen Namen. Mit dem Roman Auf dem Weg zur Hochzeit und seiner Trilogie über das Leben der Bauern in den französischen Alpen (SauErde, Spiel mir ein Lied, Flieder und Flagge) gelang ihm auch in Deutschland der Durchbruch.

Jean Mohr, 1925 in Genf geboren, ist ein Schweizer Dokumentarfotograf und wichtiger Vertreter der Humanitären Fotografie. Seit 1949 fotografiert er für Organisationen der Welt wie die Unesco und das Internationale Rote Kreuz. Zusammen mit dem Erzähler und Essayisten John Berger veröffentlichte Jean Mohr drei Bücher, die Eine andere Art zu erzählen erkunden. Alle drei gelten heute als Klassiker der Moderne.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Neuausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 1975 unter dem Titel A Seventh Man. A Book of Images and Words about the Experience of Migrant Workers in Europe bei Penguin Books Ltd., London

© John Berger (Text), Jean Mohr (Fotos)

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2016S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg

Coverabbildung: Jean Mohr

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490161-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Dieses Buch wurde gemacht von:

Vorwort

An den Leser

1. Abreise

Der Siebte

In Deutschland (und in [...]

Er. Die Existenz eines [...]

Nach der kapitalistischen Ethik [...]

Die Stadt ist größer, [...]

Das notwendige Kapital, um [...]

Nach neun Tagen erreichte [...]

Sie kommen, um ihre [...]

2. Die Arbeit

Diese Stadt ist außerordentlich.

Straße in einem sizilianischen [...]

Arbeitsemigranten in Barackenunterkunft, Schweiz

Damit sind die Unbekannten [...]

Erste Rechnung

Zweite Rechnung

Dritte Rechnung

Bericht aus der Welt unter Genf

Mit Ausnahme eines spezialisierten [...]

Ein Italiener: Tagsüber habe [...]

Spanische Arbeiter in der [...]

3. Heimkehr

Seine Einsamkeit ist wie [...]

Die endgültige Rückkehr ist [...]

Unveränderlich, wie das Dorf [...]

Editorische Notiz

Danksagung

Dieses Buch wurde gemacht von:

Sven Blomberg, Maler

Richard Hollis, Grafiker

Jean Mohr, Fotograf

John Berger, Schriftsteller

Vorwort

Manchmal geschieht es, dass ein Buch, im Gegensatz zu seinem Autor, mit den Jahren jünger wird. Genau das scheint mit »Der Siebte Mensch« passiert zu sein. Warum, möchte ich gern erklären.

In vielerlei Hinsicht ist das Buch veraltet. Die angeführten Statistiken und Daten stimmen nicht mehr. Die Wechselkurse haben sich verändert. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Errichtung einer neuen ökonomischen Ordnung, die man als neoliberal bezeichnet, aber in Wahrheit eine ökonomische Diktatur darstellt, hat sich die politische Weltordnung verändert.

Der Einfluss der Gewerkschaften wie die Macht der nationalen Regierungen hat sich verringert. Fabriken migrieren inzwischen genauso wie Arbeiter. Heute ist es genauso leicht, eine Fabrik dort zu bauen, wo der Lohn billig ist, wie billige Arbeitskräfte zu importieren. Die Armen sind noch ärmer. Niemals zuvor hat es eine größere Konzentration von ökonomischer Macht gegengeben. Ihre Agenten sind die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation. Nichts von dem findet sich in diesem Buch.

Egal in welchen Bereich – die, die etwas herstellen, wissen nicht, was sie produzieren. Sie sind zu sehr mit den ihnen direkt entgegenstehenden Schwierigkeiten beschäftigt. Von dem, was ihre unmittelbaren Aufgaben übersteigt, besitzen sie nur ungenaue Vorstellungen.

Jean Mohr und ich verstanden es als unsere vorrangige Aufgabe, aufzuzeigen, wie sehr in den sechziger Jahren die Ökonomie der reichsten europäischen Länder von Arbeitskräften aus den ärmsten Nationen abhing. Die Stoßrichtung des Buches, wie wir es verstanden, war politisch. Wir hofften eine Debatte auszulösen und so, unter anderem, die Solidarität innerhalb der internationalen Arbeiterschaft zu stärken.

Aber keiner konnte vorhersehen, was nach dem Erscheinen geschah. Von der Presse wurde das Buch weitgehend ignoriert. Manche Kritiker lehnten es als leichtgewichtig ab: Für sie war es ein Pamphlet, das zwischen Soziologie, Ökonomie, Reportage, Philosophie und obskuren lyrischen Versuchen hin- und hersprang. Mit einem Wort: Es war unseriös.

Im Süden der Welt erfuhr es eine andere Rezeption. Das Buch wurde ins Türkische, Griechische, Arabische, Portugiesische, Spanische und ins Punjabi übersetzt. Es wurde so von jenen gelesen, von denen es handelte.

Manchmal begegne ich im Süden immer noch Lesern, die erzählen, welche Wirkung das Buch auf sie hatte, als es ihnen zum ersten Mal in die Hände fiel: in den Slums von Istanbul, in einem griechischen Hafen, in den Shantytowns von Madrid, Damaskus oder Bombay. An all diesen Orten hatte das Buch seine Adressaten gefunden und war nicht länger eine soziologische (oder vor allem politische) Abhandlung, sondern ein kleines Buch voller Lebensgeschichten, eine Folge gelebter Momente – so wie ein Familienalbum.

Wie kann man diese familiäre Anbindung erklären? Von welcher Familie ist die Rede? In welchem Land lebt sie? Und mit welcher Vergangenheit? Und welche Hoffnungen setzte sie in die Zukunft?

Vielleicht entstand diese Verbindung durch Migration. Die unmittelbaren Adressaten des Buches sind, wie es scheint, jene, die in ihren Familien Trennung und Entwurzelung erleben mussten. Wie schon oft gesagt und über eine Million Mal erfahren, ist die Migration in einem nie zuvor dagewesenen Maß zum historischen Merkmal unserer Epoche geworden. »Der Siebte Mensch« kann all jenen als Familienalbum dienen, die gezwungen waren – oder es immer noch sind –, ihre Familien in der Hoffnung zu verlassen, irgendwo ein Auskommen zu finden, das den Zuhausegebliebenen ein Überleben erlaubt.

In Familienalben wiederholen sich traditionellerweise die immer gleichen Szenen: die Hochzeit, die Ankunft des Erstgeborenen, Kinder, die im Garten oder auf der Straße spielen, ein Feiertag am Meer, Bekannte, die nebeneinander stehend in die Kamera lächeln, als gelte ihr Lächeln in Wirklichkeit einander, jemand, der Geburtstagskerzen ausbläst, der letzte Besuch des lustigen Onkels usw., usw.

Die Bilder in »Der Siebte Mensch« – ob die schwarz-weiß aufgenommenen Fotografien oder jene aus Worten – beziehen sich auf unmittelbar wiedererkennbare Momente dieser Erfahrungen: der ständige Traum heimzukehren, die gemeinsam vergossenen Tränen, weil man weiß, dass dies nie wahr werden wird, der Mut zum Aufbruch, das Durchhalten auf der Reise, der Schock der Ankunft, später die berühmte Einladung, nachzukommen, damit man wieder zusammen sein kann (die Fahrkarte liegt bei), der Tod in der Ferne, die schwarzen Nächte in der Fremde, der starrsinnige Stolz zu überleben.

Und noch etwas anderes, für Familienalben genauso Kennzeichnendes, geschieht. Im Vergehen der Zeit verändert sich die enthaltene Botschaft. Niemand konnte wissen, dass das der letzte Besuch des lustigen Onkels sein würde. Mit seinem Tod wurde das Foto ein anderes. Als man das damals neue Hochzeitsfoto anschaute, dachte niemand über das Alter des Brautpaares nach, denn was sollte denn daran besonders sein? Fünfunddreißig Jahre später betrachtet die Tochter das Foto und sagt: So hat Papa also ausgesehen, als er jünger war als ich jetzt! Ein Foto wurde unbeabsichtigt zur Huldigung an die Jugend eines Mannes. Das Alltägliche erstaunt, es rührt oder wird unantastbar. Das Leben hat viele Überraschungen in der Hinterhand.

Das kann erklären, warum Jean Mohr und ich doch vielleicht nicht recht wussten, was wir mit dem Buch tatsächlich anrichteten. Zwischendurch spielten wir mit dem Gedanken, besser einen Film zu drehen, konnten aber (vermutlich glücklicherweise) die notwendigen Mittel dazu nicht auftreiben. Stattdessen zogen wir los und machten ein Buch aus mit Worten oder der Kamera aufgezeichneten Momenten. Diese Augenblicke arrangierten wir zu Kapiteln, die ihrerseits Filmsequenzen ähnelten.

Wir versuchten, so dicht wie möglich an diese Momente heranzukommen – in Nahaufnahme. Aber so dicht davor entging uns damals, was später offensichtlich wurde. Glücklicherweise waren wir jedoch nie dazu verführt, die Mehrdeutigkeiten, Reibungen oder Aufsässigkeit der Realität auszubügeln. Wir waren kurzsichtig, aber wir besaßen eine ungestüme Diskretion, eine bestimmte Verschwiegenheit, die sich der Vereinfachung verweigerte. Und diese Widerborstigkeit des Realen zahlte es uns heim, wie es das bloß Vorgestellte nie hätte tun können. Das Album wurde lebendig.

Jetzt wird »Der Siebte Mensch« wieder aufgelegt und wird neue Leser finden. Unter ihnen werden junge Migranten sein, die noch nicht einmal geboren waren, als das Buch zum ersten Mal erschien. Sie werden schnell erkennen, was sich verändert hat und was gleich geblieben ist. Und sie werden den Heldenmut, die Selbstachtung und die Verzweiflung der Protagonisten erkennen, die ihre Eltern gewesen sind. Und dieses Wiedererkennen wird dabei helfen, dass in vielen Augenblicken, nicht nur im Erschrecken, ihr unbezähmbarer Mut wächst.

John Berger

Aus dem Englischen von Hans Jürgen Balmes

An den Leser

Dieses Buch handelt von einem Traum/Albtraum. Mit welchem Recht dürfen wir die lebendige Erfahrung anderer einen Traum/Albtraum nennen? Nicht weil die Fakten so bedrückend wären, dass man sie nichtssagend als albtraumartig bezeichnen könnte; auch nicht weil man Hoffnungen nichtssagend als Träume bezeichnen könnte.

In einem Traum wünscht, handelt, reagiert, spricht der Träumende und unterliegt doch dem Gang einer Handlung, auf die er kaum Einfluss hat. Der Traum widerfährt ihm. Hinterher mag er andere bitten, ihn zu deuten. Aber manchmal versucht der Träumende seinen Traum zu unterbrechen, indem er sich zum Erwachen zwingt. Einen solchen Vorsatz stellt dieses Buch dar – in einem Traum, den die Helden des Buches und wir alle träumen.

Die Erfahrung des Arbeitsemigranten skizzieren und sie mit dem, was ihn – gegenwärtig wie historisch – umgibt, heißt, die politische Realität der Welt in diesem Augenblick genauer erfassen. Die Handlung spielt in Europa, ihre Bedeutung gilt für die ganze Welt. Das Thema ist Unfreiheit. Diese Unfreiheit lässt sich nur dann ganz erkennen, wenn ein objektives ökonomisches System zu der subjektiven Erfahrung derer, die in ihm gefangen sind, in Beziehung gesetzt wird. Diese Beziehung ist letzten Endes – Unfreiheit.

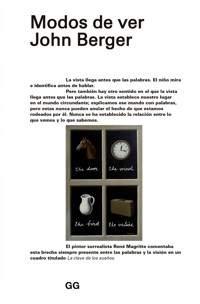

Unser Buch besteht aus Bildern und Wörtern. Beide sollten für sich gelesen werden. Nur manchmal dient ein Bild zur Illustration des Textes. Die Fotografien, die über Jahre hinweg von Jean Mohr aufgenommen wurden, erzählen etwas, das Worte nicht sagen können. Die Bilder in ihrer Abfolge machen eine Aussage: eine Aussage, die der des Textes entspricht und mit ihr vergleichbar, aber doch verschieden ist. Wo die dokumentarische Information durch das Betrachten eines Bildes erleichtert wird, steht bei dem Bild eine Legende. Wo eine solche Information im Zusammenhang der jeweiligen Seite nicht notwendig ist, lässt sich die Legende im Verzeichnis der Abbildungen am Ende des Buches nachschlagen. Einige Fotografien wurden nicht von Jean Mohr, sondern von Sven Blomberg aufgenommen, der auch viel zum Aufbau und zur visuellen Struktur des Buches beigetragen hat.

Die Zitate im Text werden nicht auf der Seite, wo sie stehen, sondern am Ende des Buches nachgewiesen. Sie beziehen sich auf Fakten und Vorgänge, deren inhaltliche Bedeutung größer ist als die der Autorschaft.

Viele Arbeitsemigranten, die im nordwestlichen Europa leben, kommen aus früheren Kolonialgebieten – aus Westindien, Pakistan und Indien nach England, aus Algier nach Frankreich, aus Surinam nach Holland usw. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen gleichen häufig jenen der Emigranten, die aus Südeuropa stammen. Sie erleben die gleiche Ausbeutung. Aber die Geschichte ihres Aufenthalts in den Metropolen gehört zur Geschichte des Kolonialismus und Neokolonialismus. Um das neue Phänomen der Emigration von Millionen Bauern in Länder, mit denen sie zuvor keinerlei Verbindung hatten, so genau wie möglich zu beschreiben, beschränken wir uns hier auf jene Emigranten, die aus Europa kommen.

Unter den Arbeitsemigranten in Europa gibt es ungefähr zwei Millionen Frauen. Manche arbeiten in Fabriken; viele arbeiten als Hausgehilfen. Um ihre Erfahrung angemessen zu schildern, wäre ein eigenes Buch nötig. Wir hoffen, dass es geschrieben wird. Das unsere beschränkt sich auf die Erfahrung der männlichen Arbeitsemigranten.

Das Buch entstand 1973 und im ersten Halbjahr 1974. Seit damals ist der Kapitalismus in seine schlimmste ökonomische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg geraten. Diese Krise führte zu Produktionskürzung und Arbeitslosigkeit. In manchen Sektoren ging die Zahl der Arbeitsemigranten zurück. Ein Teil der im Text enthaltenen Angaben mag daher überholt sein. Doch die Tatsache, dass Westeuropa weiterhin, selbst während einer solchen Krise, auf Millionen Arbeitsemigranten angewiesen ist, zeigt, dass das Wirtschaftssystem nicht mehr ohne die Arbeitskraft der Emigranten bestehen kann.

1. Abreise

Straße in Bosnien

Fly-over in New York

Wirst du zur Welt auserkoren,

sei dann siebenfach geboren!

Einmal werde Kind in Flammen,

einmal in eisigen Fluten,

einmal unter den Tollhäuslern,

einmal in den Weizenfeldern,

einmal in den hohlen Klöstern,

einmal in den Schweinekoben –

sechs schreien schon,

willst du nicht schrein?

Der Siebte musst du selber sein!

Wird der Feind dir hart begegnen,

müssen sieben ihm entgegnen.

Einer hat oft freie Tage,

einer schuftet ohne Klage,

einer muss das Volk anspornen,

einer muss das Schwimmen lernen,

einer ist der Wälder Keime,

einen schützten Väter, weinend – nun,

List und Fallen sind zwar fein –

der Siebte musst du selber sein!

Willst nachstellen einem Mädchen?

Zieh dann gleichsam sieben Fäden!

Einer gibt sein Herz für Worte,

einer zahlt heim die Beschwerde,

einer gilt als der Verträumte,

einer fummelt um die Röcke,

einer weiß, wo sind die Schließen,

einer tanzt auf ihrem Tüchlein –

wie Fliegen ums Fleisch, um den Seim!

Der Siebte musst du selber sein!

Bist du dicht und willst mal dichten,

sieben müssen es dann richten.

Einer baut ein Dorf aus Marmor,

einer fand die Welt im Schlaf vor,

einer Himmel misst, sagt Amen,

einer nennt das Wort beim Namen,

einem kommt sein Herz zustatten,

einer seziert, lebend, Ratten:

ein Leuchtenpaar, vier Meilenstein’ –

Der Siebte musst du selber sein!

Hast das alles, wie geschrieben,

steig ins Grab, wie Menschen, sieben.

Einen wiegten Ammen, küssten,

einer griff nach harten Brüsten,

einer ließ den Leertopf bersten,

einer brachte Sieg den Ärmsten,

einer werkte wild, nur werkte,

einer nur den Mond anbellte:

Die Welt, der Grabstein, ist dein Heim!

Der Siebte musst du selber sein.

Atilla József

In Deutschland (und in England) ist einer von sieben Handarbeitern ein Immigrant. In Frankreich, der Schweiz und Belgien sind etwa 25 Prozent der Industriearbeiter Ausländer.

Straßenfotograf in Belgrad

Ein Freund besuchte mich in einem Traum. Von weit her. Ich fragte ihn im Traum: »Bist du als Fotografie oder mit dem Zug gekommen?« Alle Fotografien sind eine Art Reisen und ein Ausdruck von Abwesenheit.

Junger türkischer Emigrant

Italienischer Maurer

Italiener, Arbeiter am Simplon-Pass, Schweiz

Junger Bursche in Bosnien

Spanischer Arbeiter in einem westdeutschen Chemiebetrieb

Er. Die Existenz eines Arbeitsemigranten.

Wanderungsbewegung der Arbeitsemigranten in Westeuropa

Er sucht das Foto unter den abgegriffenen Papieren, die in seiner Jacke stecken. Er findet es. Als er es rüberreicht, drückt er den Daumen drauf. Beinah bedachtsam, als Geste der Besitzergreifung. Eine Frau oder vielleicht ein Kind. Das Foto definiert eine Abwesenheit. Auch wenn es zehn Jahre alt ist, das macht nichts aus. Es bewahrt, es hält den leeren Raum offen, den die Anwesenheit des Abgebildeten eines Tages, hoffentlich, wieder füllen wird. Er steckt es sofort in die Tasche zurück, ohne es anzublicken. Als würde es in seiner Tasche fehlen.

Die Fotografien in diesem Buch haben die umgekehrte Wirkung.

Kleiner Junge im Regen, Jugoslawien

Ein Foto von einem Jungen im Regen, einem Jungen, dir oder mir unbekannt. Sehe ich es in der Dunkelkammer, wenn ich den Abzug mache, oder siehst du es in diesem Buch, wenn du es liest, dann beschwört das Bild die lebhafte Gegenwart des unbekannten Jungen herauf. Für seinen Vater würde es die Abwesenheit des Jungen bezeichnen.