Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

"Siempre he detestado que digan que soy crítico de arte." Así presenta John Berger esta antología completa de todos sus ensayos sobre artistas. Y ciertamente sería poco fiel a la realidad reducir a la categoría de crítico de arte a uno de los intelectuales europeos que no solo ha sabido diseccionar la obra plástica de tantos artistas, sino que ha aportado nuevos enfoques sobre la propia naturaleza del lenguaje visual y su papel en la cultura contemporánea. Este es el primero de dos volúmenes donde por primera vez se recogen de forma exhaustiva todos los textos que John Berger dedicó a los artistas que le enseñaron y le inspiraron a través de sus vidas y sus obras. Compilados por Tom Overton a partir de los archivos que Berger donó aun en vida a la British Library, los textos de este primer volumen abarcan desde las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet hasta el advenimiento de la modernidad con Paul Cezánne, mientras que los del segundo volumen incluyen ensayos que abarcan desde Claude Monet hasta Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983. De todos ellos se desprende la inconmensurable capacidad observadora y narrativa de Berger que durante décadas ha iluminado con nuevos sentidos y valores a distintas generaciones de lectores. Una obra rigurosa e imprescindible para conocer el legado de Berger.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 470

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Para Beverly y para Gareth Evans

Título original: Portraits: John Berger on Artists, publicado originalmente por Verso, Londres, 2015.

La editorial ha dividido este libro en dos volúmenes, siendo este el primero de ellos.

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

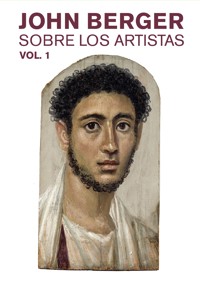

Ilustración de la cubierta: Retrato de joven, El Fayum, siglos I-III.

Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, Múnich

Ilustraciones págs. 46 y 219: © John Berger y herederos de John Berger;

pág. 97: © Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contacto

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© John Berger, 2015, y herederos de John Berger

© de la introducción: Tom Overton, 2015

© de la traducción: Pilar Vázquez

y para esta edición:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2017

ISBN: 978-84-252-3060-8 (epub)

www.ggili.com

Producción del ebook: booqlab.com

Índice

Prólogo John Berger

Introducción Tom Overton

Los pintores de la cueva de Chauvet (hacia 30000 a. C.)

Los retratistas de El Fayum (siglos I-III)

Piero della Francesca (hacia 1415-1492)

Antonello da Mesina (hacia 1430-1479)

Andrea Mantegna (1430/1431-1506)

Giovanni Bellini (hacia 1433-1516)

El Bosco (hacia 1450-1516)

Matthias Grünewald (hacia 1470-1528)

Alberto Durero (1471-1528)

Miguel Ángel (1475-1564)

Tiziano (1485/1490-1576)

Hans Holbein el Joven (1497/1498-1543)

Pieter Brueghel el Viejo (hacia 1525-1569)

Caravaggio (1571-1610)

Frans Hals (1582/1583-1666)

Diego Velázquez (1599-1660)

Rembrandt (1606-1669)

Willem Drost (1633-1659)

Jean-Antoine Watteau (1684-1721)

Francisco de Goya (1746-1828)

J. M. W. Turner (1775-1851)

Jean-Louis-André-Théodore Géricault (1791-1824)

Honoré Daumier (1808-1879)

Jean-François Millet (1814-1875)

Gustave Courbet (1819-1877)

Edgar Degas (1834-1917)

Ferdinand “Le Facteur” Cheval (1836-1924)

Paul Cézanne (1839-1906)

Origen de los textos

Prólogo

Siempre he detestado que digan que soy crítico de arte. Es cierto que durante diez años, más o menos, escribí en prensa regularmente sobre temas relacionados con artistas, exposiciones privadas o públicas y museos, así que el término está justificado.

Pero en el ambiente en el que me formé a partir de la adolescencia, llamar a alguien crítico de arte era un insulto. Un crítico de arte era alguien que juzgaba y pontificaba sobre cosas sobre las que sabía un poco o directamente nada. Los críticos de arte no eran tan malos como los marchantes, pero eran unos pesados.

Aquel era un ambiente de pintores, escultores y artistas gráficos de todas las edades que luchaban por sobrevivir y por crear sus obras con un mínimo de publicidad, y sin aplauso alguno o justo reconocimiento. Eran astutos, se ponían unos listones muy altos, eran humildes; los maestros antiguos eran sus compañeros y se mostraban fraternalmente críticos unos con otros, pero les importaban un comino el mercado del arte y sus promotores. Muchos eran refugiados políticos y, por naturaleza, eran proscritos. Así eran los hombres y las mujeres que me enseñaron y me inspiraron.

Su inspiración me llevó a escribir intermitentemente sobre arte en el curso de mi larga vida de escritor. Pero ¿qué sucede cuando escribo —o intento escribir— sobre arte?

Después de haber contemplado una obra de arte, me voy del museo o de la galería de arte en la que estaba expuesta y entro, vacilante, en el estudio en el que fue creada. Allí aguardo con la esperanza de aprender algo de la historia de su creación. De las esperanzas, de las decisiones, de los errores, de los descubrimientos implícitos en esa historia. Hablo para mí, recuerdo el mundo exterior al estudio y me dirijo al artista a quien, tal vez, conozco, o quien puede llevar varios siglos muerto. A veces, algo de lo que hizo me responde. Nunca hay una conclusión. A veces surge un nuevo espacio que nos desconcierta a los dos. Y, también, a veces, se da una visión que nos deja boquiabiertos…, boquiabiertos como ante una revelación.

Son los lectores de mis textos quienes tienen que valorar el resultado de este planteamiento, de esta práctica. Yo no sabría decirlo. Siempre dudo. De una cosa, sin embargo, estoy seguro, y es mi agradecimiento a todos los artistas por su hospitalidad.

Las ilustraciones de este libro son todas en blanco y negro. Se ha hecho así porque en el mundo consumista de hoy día las brillantes reproducciones en color tienden a convertir lo que muestran en artículos de un catálogo de lujo para millonarios, mientras que las reproducciones en blanco y negro son sencillos recordatorios.

John Berger

24 de marzo de 2015

Nota a la edición castellana

Si bien la edición inglesa original de este libro se publicó en un único volumen, en castellano aparece en dos separados, siendo este el primero de los dos. Este volumen abarca desde las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet hasta el advenimiento de la modernidad con Paul Cezánne, mientras que el segundo incluye ensayos de artistas que van desde Claude Monet hasta Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983. Por ello, en la introducción se especifican aquellas referencias a ensayos que se recogen en el segundo volumen.

En aquellos capítulos compuestos por diversos fragmentos de ensayos sobre el mismo artista, se marca con *** el cambio en el texto.

Se conservan las notas a pie de página de la edición original, a las que se añaden las notas del editor castellano [N. del Ed.].

IntroducciónLa compañía del pasadoTom Overton

“Muchas veces pienso que incluso cuando escribo sobre arte lo que hago es escribir relatos: los narradores, quienes cuentan historias, pierden su identidad y están abiertos a las vidas de otras personas”, decía John Berger en 1984.

A algunos amigos de Berger, Geoff Dyer y Susan Sontag entre ellos, no les convenció esta explicación. ¿No era una historia que contaba Berger sobre sí mismo? ¿No es lo de contar historias una forma oral, y no se dedican los escritores como Berger al mundo del libro? No obstante, Berger nunca se desdijo, en parte porque esa forma, ese “escribir relatos”, abarca toda su obra, empezando por los cuentos y las obras dramáticas, siguiendo por los poemas, las novelas, las piezas radiofónicas, las películas, las instalaciones y los ensayos, y terminando por toda suerte de representaciones inclasificables realizadas en colaboración con otros. Como ha señalado Marina Warner, la forma en la que Berger se dirigía al espectador que lo veía en la televisión en la serie de la BBC Ways of Seing [Modos de ver], en 1972, se parecía a las alocuciones directas, habladas, de unas formas mucho más antiguas de comunicación.

Berger sugiere que empezó a considerarse narrador durante su servicio militar, en 1944, cuando les escribía las cartas a los suyos a los soldados que no sabían escribir. Muchas veces le pedían que añadiera algunas florituras a lo que le dictaban, y, a cambio, ellos le brindaban su protección. No se trataba, pues, del magnífico aislamiento del novelista o del crítico estereotípico; más bien, Berger se veía como uno más en aquel entorno social, incluso se podría decir que estaba a su servicio.

En 1962 Berger abandonó Gran Bretaña y pasó los años inmediatamente posteriores viviendo en diferentes partes de Europa. Solo cuando se estableció en el pueblo alpino de Quincy, a mediados de la década de 1970, pudo su esposa, Beverly, empezar a montar un archivo literario estable de los documentos que habían sobrevivido.1 Cuando el archivo llegó a la British Library en 2009, venía ligeramente editado conforme a esa lógica narrativa, de relato oral: lo que más le interesaba a Berger, según dijo, no eran las notas y los borradores que habían salido de su mano, sino las cartas o los mensajes que le habían enviado a él.

Berger nació en Londres y su decisión de donar el archivo a la British Library en lugar de venderlo al mejor postor ya fue un hecho significativo en sí mismo. Ya había establecido un precedente con un gesto similar en 1972, cuando descubrió que la fundación que otorga el Premio Booker McConnell, premio que le había sido concedido por su novela G.,2 había tenido conexiones con el tráfico de esclavos. Su respuesta consistió en repartir el premio a partes iguales entre los Panteras Negras y su siguiente proyecto, una colaboración con el fotógrafo Jean Mohr en la que investigaron y estudiaron el mal trato de que eran objeto los trabajadores inmigrantes en Europa, estudio que se plasmaría en el libro Un séptimo hombre.3 En 2009, al igual que en 1972, Berger consideraba que no se trataba de una cuestión filantrópica o caritativa, sino de lo que él definió como “mi desarrollo continuo como escritor: de lo que se trata es de mi relación con la cultura que me formó”.

El archivo conservado hoy en la British Library contiene más textos que imágenes, y los dibujos, cuando los hay, son puramente marginales. Pero cuando, entre 2010 y 2013, me dediqué a leerlo y catalogarlo, al tiempo que escribía una tesis doctoral, me fui dando cuenta de las muchas veces que Berger estaba también escribiendo sobre arte cuando contaba una historia.

Los primeros fragmentos del archivo proceden de la época en la que Berger empezó su carrera de pintor, de sus estudios en la Chelsea School of Art y en la Central School of Art, de sus exposiciones en Londres, de cuando un cuadro suyo entró en la Colección del Arts Council. En 2010, Berger expresaba lo siguiente:

Fue una decisión consciente la de dejar de pintar —pero no de dibujar— y dedicarme a escribir. Un pintor es como un violinista: tienes que tocar todos los días, no es algo que puedas hacer esporádicamente. Para mí, entonces, había demasiadas urgencias políticas para pasarme la vida pintando. Lo más urgente era la amenaza de la guerra nuclear: el peligro, por supuesto, venía de Washington, no de Moscú.

Escribió charlas sobre temas de arte para la BBC, más tarde columnas para las revistas Tribune y New Statesman, y hacia 1952, sus compañeros de promoción lo consideraban escritor más que otra cosa. Su primer libro fue un ensayo sobre el pintor italiano Renato Guttuso,4 publicado en 1957. El archivo también lo muestra componiendo Permanent Red: Essays in Seeing,5 su primera recopilación de artículos, y escribiendo una novela, Un pintor de hoy,6 en la que ofrece en forma de ficción algunos de los mismos temas y argumentos tratados en los artículos.

Entonces, al igual que hoy, Berger se consideraba, entre otras cosas, marxista, aunque nunca llegó a ser miembro del Partido Comunista. Lo que le exigía fundamentalmente al arte, una exigencia que provenía de sus lecturas de Frederick Antal, de Max Raphael, y de sus conversaciones con los artistas emigrados entre los que vivía, era: ¿ayuda o anima esta obra a los seres humanos a conocer y reclamar sus derechos sociales? Para él, el realismo socialista que representaba a los obreros soviéticos estajanovistas era obviamente propaganda, pero también lo era el expresionismo abstracto estadounidense: liberado de cualquier otra función, no representaba más que al capital.7 Durante toda esa década defendió un tipo de pintura y escultura mayormente figurativo, pero basado en los descubrimientos de la abstracción moderna.

En 1959, Berger escribió un artículo titulado “Staying Socialist” [“Seguir siendo socialista”], en el que reconocía que se había “equivocado en gran medida con respecto a los jóvenes pintores de este país. No han evolucionado conforme a las líneas que yo había previsto”. En otras parcelas, sin embargo, tenía más esperanza, y añadía: “Lo que profetizaba en el campo de la escultura y la pintura ha resultado ser cierto en el de la literatura y el teatro”.

En este momento, empezó a abandonar la actividad de crítico de arte, dedicado a tiempo completo a las reseñas de exposiciones, pero las artes visuales no dejaron de tener una presencia vital en su escritura. Los dos personajes principales de Un pintor de hoy se conocen contemplando el Retrato de Isabel de Porcel de Francisco de Goya en la National Gallery, y en La libertad de Corker,8 el turbador descubrimiento de una reproducción de La Maja desnuda en la tapa de una caja de bombones es un indicador del carácter típicamente inglés del protagonista; de su represión y de su insatisfacción.

Inevitablemente, tal vez, para alguien con su tipo de formación, Berger siempre ha buscado en las artes visuales una especie de guía práctica, más que inspiración. Fiel a una declaración realizada en 1956, en la que decía que “si es cierto que soy un propagandista político, me enorgullezco de serlo. Pero mi corazón y mis ojos siguen siendo los de un pintor”, se dispone a aprender de la experiencia de mirar no solo como artista, sino también como narrador. En un artículo publicado en New Society en 1978 aprobaba la manera en la que dos académicos, Linda Nochlin y Timothy J. Clark, explicaban en sus obras respectivas “la teoría y el programa del Realismo de Gustave Courbet”, desde el punto de vista social e histórico.9 Pero, según Berger, la cuestión seguía abierta: “¿Cómo lo practicaba con los ojos y las manos? ¿Cuál es el significado de esa forma suya, única, de representar las apariencias? Cuando decía que el arte ‘es la expresión más completa de lo existente’, ¿qué entendía por ‘expresión’?”. Y continuaba examinando cómo en Entierro en Ornans (1849-1850)

Courbet había pintado un grupo de hombres y mujeres tal como podrían aparecer cuando asisten a un funeral en el pueblo, y se había negado a organizar (armonizar) las apariencias dándoles un significado más elevado, independientemente de que este fuera falso o auténtico. Courbet rechazó la función del arte como moderador de las apariencias, como algo que ennoblece lo visible. En su lugar, pintó, en un lienzo de veintiún metros cuadrados, un grupo de figuras en tamaño natural en torno a una sepultura; unas figuras que no anunciaban nada, salvo “así es como somos”.

Por esa época, Berger estaba trabajando en la trilogía De sus fatigas (1979-1991), una colección de relatos, muy relacionados entre sí e inspirados en Quincy y las montañas del entorno, sobre la vida rural como una forma de dignidad humana en vías de desaparición. En los borradores del primer libro, Puerca tierra (1979),10 guardados en el archivo, Entierro en Ornans aparece en una lista de “ilustraciones posibles”. El funeral representado en el cuadro tiene lugar en el Jura, una región situada a unas tres horas al norte de Quincy. Courbet lo pintó entre 1849 y 1850, lo que significa que el abuelo que pierde la vista en el relato titulado “También aúlla el viento”, uno de los relatos que forman parte de Puerca tierra, habría tenido más o menos la edad del monaguillo que aparece en primera fila. Parece que podría haber servido a Berger para imaginarse el lugar de su vecino en la historia.

Este sentido de las relaciones vivas es fundamental en la idea que tiene Berger de su vocación de narrador. Procede de Max Raphael, quien, según creía Berger, había mostrado “como no lo había hecho ningún otro escritor, el significado revolucionario de las obras heredadas del pasado […] y de las obras que se crearán en el futuro”. La idea, expresada en Modos de ver,11 de que el capitalismo funciona por el procedimiento de separarnos de la historia le condujo a transformar su realismo socialista de la década de 1950 en una suerte de realismo mágico, en el que coexisten vivos y muertos. De modo que cuando en 2009 donó el archivo, ofreció una entrevista en la que sugería que los archivos eran

otra manera de estar presentes de las personas que vivieron en el pasado, estén todavía vivas o hayan desaparecido. Esto me parece una de las cosas esenciales de la condición humana. Es lo que diferencia al ser humano de cualquier otro animal: vivir con aquellos que han vivido y la compañía de quienes ya no están vivos. Y no se trata necesariamente de personas que uno haya conocido personalmente, me refiero a personas a las que solo conocemos por lo que hicieron o por lo que han dejado tras ellas; esta cuestión de la compañía del pasado es lo que me interesa, y los archivos son una especie de yacimiento o de emplazamiento, en el mismo sentido en el que nos referimos a los yacimientos arqueológicos.

La experiencia de mirar a las artes visuales no ha dejado de jugar un papel importante en la evolución de la narrativa bergeriana. La correspondencia en Tiziano: ninfa y pastor12 empieza con el fantasma de Tiziano apareciéndosele a la hija de Berger en una exposición en Venecia. El personaje de “John” que discurre a lo largo de las páginas de Aquí nos vemos13 nos recuerda al protagonista de Un pintor de hoy. En los borradores guardados en los archivos hay reproducciones de los retratos de El Fayum, así como las guardas para la primera edición de De A para X.14El cuaderno de Bento15 imagina el descubrimiento de los dibujos del filósofo favorito de Karl Marx, Baruch Spinoza. Pero si hay tanto en la escritura de Berger que tiene que ver con el arte, ¿en qué puede ser útil reunir una colección como esta?

En su introducción a Selected Essays of John Berger,16 Geoff Dyer invitaba a los lectores a utilizar el ejemplo de Berger para “volver a trazar los mapas” de las grandes nociones de la literatura contemporánea, en particular la idea de que escribir novelas es más importante o tiene más prestigio que escribir ensayos. Como lo expresaba Pablo Picasso en 1923: “Siempre que he tenido algo que decir, lo he dicho de la manera en la que sentía que debía decirse. Cada motivo requiere inevitablemente un método de expresión diferente”.17

Este libro intenta mostrar una amplia gama de las respuestas al arte ofrecidas por Berger a diferentes temas artísticos, incluyendo, pero no limitándose, al ensayo. Las más convencionales son las reseñas de exposiciones; la menos convencional es probablemente la elegía que le dedica a Juan Muñoz (vol. 2), escrita en forma de una serie de cartas dirigidas al poeta turco Nazim Hikmet (vol. 2), desaparecido hace ya bastantes años. Entre medias hay poemas, fragmentos de novelas y dramas, al igual que piezas escritas en forma de diálogo, las cuales muestran la faceta colaborativa de Berger desde el principio de su carrera. Cada capítulo, cada pieza, es un retrato en el sentido de que responde con suma atención y empatía a la complejidad de la vida, la obra y la época en la que ha vivido un artista determinado, o, como en el caso de los dos primeros capítulos, un grupo de artistas unidos por el anonimato.18 Una pareja —Lee Krasner y Jackson Pollock, por ejemplo (vol. 2)— constituye, conforme a la lógica que Berger sigue en ese artículo, un doble retrato inseparable.

El ensayo de 1967 titulado “No More Portraits” (“No más retratos”) era una especie de autopsia de una tradición que había quedado plenamente ejemplificada en la National Portrait Gallery. En el artículo se identificaban los tres factores que contribuían a este final. El primero y más obvio era la aparición de la fotografía. El segundo la incapacidad creciente de creer en los roles sociales de los retratados, unos roles que se creían confirmados por este tipo de arte, el retrato. Pensemos, por ejemplo, en los retratos que hizo Hals de los ciudadanos acomodados de su entorno; incluso en estos, Berger se imagina el desagrado que le causaría al pintor esta tarea, su resentimiento primordial hacia los regentes del asilo.

El tercer factor es que gracias a los cambios tecnológicos, políticos y artísticos asociados a la modernidad, ya “no podemos aceptar que se pueda establecer adecuadamente la identidad de una persona fijando y preservando su aspecto desde un solo punto de vista, en un solo lugar”. Aquí vemos la semilla de la famosa línea de G.: “Nunca más se volverá a contar una sola historia como si fuera la única”.

Este libro no intenta rehabilitar esa tradición, sino más bien poner de relieve la frecuencia con la que en sus escritos Berger alcanza la intensidad del enfoque y la empatía imaginativa de las excepciones: los retratos de El Fayum o Rembrandt; la comparación es irresistible dada la variedad, la frecuencia y la inspiración con las que Berger ha escrito sobre él. En el intercambio epistolar con Leon Kossof (vol. 2), Berger expone su visión de lo que sucede en lo que para él es un buen retrato:

La noción romántica del artista creador eclipsó —como lo sigue eclipsando hoy la noción del artista estrella— el papel de la receptividad, de la apertura, en el artista. Y esta es la condición para cualquier tipo de colaboración.

Este es el único sentido en el que parece justo considerar esta recopilación —y probablemente es imposible no hacerlo— como algo que se añade a un autorretrato (Dyer decía que su Selected Essays of John Berger era “una especie de autobiografía indirecta”). Berger se encuentra a cierta distancia de la asociación que estableció Michel de Montaigne entre el ensayo y el autorretrato: “pinto para mí mismo”. Pero un pasaje de un ensayo de Berger de 1978, “El narrador”, nos confirma que la analogía entre el retrato y la narración no es demasiado imprecisa:

Lo que hace diferente la vida de un pueblo es que esta es también un autorretrato vivo: un retrato comunal, en cuanto que todos son retratados y retratistas. Al igual que en las tallas de los capiteles románicos, existe una identidad de espíritu entre lo que se muestra y el modo de mostrarlo: como si los esculpidos y los escultores fueran las mismas personas. Pero el autorretrato de cada pueblo no está construido con piedras, sino con palabras, habladas y recordadas: con opiniones, historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, comentarios y rumores. Y es un retrato continuo; nunca se deja de trabajar en él.19

Como los artículos de este libro no fueron escritos para ser leídos tal como aparecen aquí presentados, el efecto logrado tiene algo que ver con la famosa primera escena de la serie Ways of Seeing, en la que Berger aparece cortando el lienzo de lo que parece ser la cabeza de la Venus del Venus y Marte, de Sandro Botticelli, y anuncia una especie de détournement situacionista: “La reproducción aísla un detalle de un cuadro del resto. El detalle se transforma entonces. Una figura alegórica se convierte en el retrato de una chica”.

Una vez que establecí los principios que guiarían la selección, me quedaba la cuestión de la organización. David Sylvester es un ejemplo más o menos contemporáneo; cuando editó su About Modern Art,20 optó por una estructura temática, comparándola con una exposición retrospectiva. En el prólogo, Sylvester recuerda que él y Berger se habían formado como críticos en la prensa londinense de la década de 1950 y atacaba a Berger por no haber reconocido y promocionado a los mismos artistas, fundamentalmente a Francis Bacon y a Alberto Giacometti, con la misma energía que él.21

Ya en 1959, Berger admitía: “Llevo el tiempo suficiente haciendo crítica de arte para que se pueda demostrar que me he equivocado”. Una de las características más claras de la larga vida de Berger como escritor es su costumbre —tal vez, la necesidad— de reconsiderar, y el texto clave para entenderlo es el ensayo “Entre los dos Colmar”, en el cual describe la experiencia de visitar el retablo de Grünewald antes y después del desencanto revolucionario de 1968:

Las dos veces que fui a Colmar era invierno, y en ambas ocasiones la ciudad estaba atenazada por el frío, ese frío que viene de la llanura y trae con él un recuerdo del hambre. En la misma ciudad, bajo unas condiciones físicas similares, vi de forma diferente. Es un lugar común que la significación de una obra de arte cambia con el tiempo. Por lo general, sin embargo, este conocimiento se utiliza para distinguir entre “ellos” (en el pasado) y “nosotros” (en el presente). Tendemos a representar a ellos y sus reacciones ante el arte como parte de la historia, al tiempo que nosotros nos atribuimos una visión de conjunto que lo domina todo desde lo que consideramos su cumbre. La obra de arte que ha sobrevivido hasta nuestros días parece así confirmar nuestra posición superior. El objetivo de su supervivencia éramos nosotros.

Esto no es más que una ilusión. La historia no concede privilegios. La primera vez que vi el retablo de Grünewald estaba deseando situarlo históricamente. En términos de la religión medieval, la peste, la medicina, el lazareto. Hoy soy yo quien se ve obligado a situarse históricamente.22

Esta es una visión de la historia que trata de forjarse en torno a la percepción de una pintura. Muchos de los otros ensayos publicados junto a “Entre los dos Colmar” trazan el retorno repetido a la obra de un artista u otro, unos retornos en los que siempre encuentra algo distinto. Los artículos sobre la obra de Henry Moore (vol. 2) y su enmarañamiento en la política cultural de la Guerra Fría son un ejemplo; otro ejemplo lo constituyen las respuestas escritas que ha ido dando a lo largo de toda su vida a las imágenes del envejecimiento humano que ofrece Rembrandt. Los artículos que examinan la forma en que Claude Monet (vol. 2) se sometió a la disciplina de pintar una y otra vez la misma catedral, “captando en cada lienzo una transformación nueva y diferente conforme cambiaba la luz”, ofrecen una manera de considerar lo que el propio Berger hace en su escritura.

Los anteriores colaboradores de Berger a la hora de disponer las imágenes —entre ellos Jean Mohr, Richard Hollis y John Christie— han puesto el listón muy alto al impregnar sus libros con la noción de que las reproducciones fotográficas pueden ser un lenguaje revolucionario por derecho propio. Ha habido varios intentos de actualizar la serie televisiva Ways of Seing para adaptarla a la era de la reproducción digital, lo que parece sugerir que aunque su soporte haya envejecido, las tesis esenciales todavía se mantienen; la serie de televisión no se puede sacar en DVD precisamente debido a las cuestiones sobre arte y propiedad que se tratan en ella. Pero estas mismas cuestiones significan también que el lector puede ver la serie gratis online, y seguir el inmenso vocabulario artístico de Berger haciendo búsquedas en internet.

Las ilustraciones empleadas en este libro tratan de impedir lo que Berger describe como una tautología de palabra e imagen y asimismo ese ambiente propio de los libros de gran formato y papel cuché. Siempre como referencias en blanco y negro, o “recordatorios”, como explica el propio Berger en su prefacio, estas imágenes tienen un planteamiento distinto en cada texto. A veces, ponen de relieve una característica relevante de una obra; a veces, subrayan el talento de Berger para las comparaciones inesperadas. Más generalmente, intentan ilustrar las relaciones esencialmente dialécticas entre el texto y la imagen en la obra de Berger: el patrón según el cual una imagen da forma a un texto, el cual, posteriormente, moldeará nuestra manera de entender esa imagen.

La estructura amplia de este libro se deriva de la cronología de la inmensa gama histórica de artistas sobre los que ha escrito Berger. En este sentido representa su historia del arte. Pero al dejar espacio para que emerjan en cada capítulo esos repetidos retornos en el orden en el que fueron escritos, se transforma en una serie de retratos, escritos con la apertura propia del narrador para con la vida de los otros. Esta estructura no carece de peligros; el propio Berger razonaba en 1978 que “tratar la historia del arte como si fuera una carrera en la que unos genios toman el relevo de otros es una ilusión individualista, cuyos orígenes renacentistas se corresponden con la fase primitiva de acumulación de capital privado”.

Admitía que esta actitud, incompatible con los valores y el espíritu del narrador, no había sido tenida en cuenta en Modos de ver. Pero también reflexionaba en otro lugar que “el descuido en las fechas puede ser desastroso; comparar fechas es un estímulo infalible para el pensamiento”, y esta estructura da al instante una idea de la vastedad histórica de la obra, y la hace fácil de consultar. Hojeando el libro se obtienen rápidas instantáneas de lo escrito sobre un artista u otro en particular. Leerlo de principio a fin pone de relieve el deseo instintivo de dar una visión histórica por parte de Berger, cuando, por ejemplo, se recuerda a sí mismo que un artista es contemporáneo de otro, quien, en este caso, aparece en el siguiente capítulo.

Se lea como se lea, desde las pinturas de las cuevas de Chauvet hasta la obra de Randa Mdah (vol. 2) sobre la Palestina contemporánea, este libro construye una historia del arte que no trata de establecer distinciones, sino de establecer conexiones, no solo entre los artistas, sino también entre los artistas y nosotros. Finalmente, esto nos lleva hasta la única definición de genio que cabe, tal vez, en la obra de Berger, una cita de Simone Weil de 1942 que él mismo utiliza en su artículo sobre los retratos de Géricault:

El amor por nuestro prójimo, cuando es resultado de una atención creativa, es análogo al talento.

1 Berger llamaba a los documentos oficiales el Nuthatch Archive, por el apodo con el que llamaba a Beverly. El nuthatch [el trepador azul] es un pájaro común en Europa que se pasa la mayor parte del tiempo colgado de las ramas de los árboles, en ocasiones cabeza abajo.

2 Berger, John, G.: A Novel, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1972 (versión castellana: G., Alfaguara, Madrid, 1994) [N. del Ed.].

3 Berger, John, A Seventh Man, Penguin, Harmondsworth, 1975 (versión castellana: Un séptimo hombre, Capitán Swing, Madrid, 2014) [N. del Ed.].

4 Berger, John, Renato Guttuso, Verlag der Kunst, Dresde, 1957 [N. del Ed.].

5 Berger, John, Permanent Red: Essays in Seeing, Methuen, Londres, 1960 [N. del Ed.].

6 Berger, John, A Painter of Our Time, Secker & Warburg, Londres, 1958 (versión castellana: Un pintor de hoy, Alfaguara, Madrid, 2002) [N. del Ed.].

7 Aunque esto les sonara paranoico a muchos de sus contemporáneos, ensayistas posteriores han investigado las actividades culturales financiadas por la CIA en esa época, particularmente a través del Congress for Cultural Freedom.

8 Berger, John, Corker’s Freedom, Methuen, Londres, 1964 (versión castellana: La libertad de Corker, Interzona, Buenos Aires, 2016) [N. del Ed.].

9 Véase: Nochlin, Linda, Realism, Penguin Books, Harmondsworth, 1971 (versión castellana: El Realismo, Alianza Editorial, Madrid, 1991); y Clark, Timothy J., Image of the People: Gustave Coubert and the 1848 Revolution, Thames & Hudson, Londres, 1973 (versión castellana: Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981); y The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France 1848-1851, Thames & Hudson, Londres, 1973.

10 Berger, John, Pig Earth, Writers and Readers Pub. Cooperative, Londres, 1979 (versión castellana: Puerca tierra, Alfaguara, Madrid, 2016) [N. del Ed.].

11 Berger, John, Ways of Seeing, BBC/Penguin Books, Londres, 1972 (versión castellana: Modos de ver, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2016) [N. del Ed.].

12 Andreadakis Berger, Katya y Berger, John, Titian: Nymph and Shepherd [1996], Bloomsbury, Londres, 2003 (versión castellana: Tiziano: ninfa y pastor, Ediciones Árdora, Madrid, 1999) [N. del Ed.].

13 Berger, John, Here Is Where We Meet, Pantheon, Nueva York, 2005 (versión castellana: Aquí nos vemos, Alfaguara, Madrid, 2005) [N. del Ed.].

14 Berger, John, From A to X: A Story in Letters, Verso, Londres, 2008 (versión castellana: De A para X: una historia en cartas, Alfaguara, Madrid, 2009) [N. del Ed.].

15 Berger, John, Bento’s Sketchbook, Pantheon Books, Nueva York, 2011 (versión castellana: El cuaderno de Bento, Alfaguara, Madrid, 2012) [N. del Ed.].

16 Dyer, Geoff (ed.), Selected Essays of John Berger, Vintage, Nueva York, 2001 [N. del Ed.].

17 El propio Berger empleó esta cita en The Success and Failure of Picasso, Penguin, Harmondsworth, 1965 (versión castellana: Fama y soledad de Picasso, Alfaguara, Madrid, 2013).

18 Fuera de estos parámetros, Berger ha producido toda una serie de textos más teóricos que se acercan al ámbito, más amplio, de los períodos históricos: por ejemplo, “The Moment of Cubism” o “The Clarity of the Renaissance”, y textos que demuestran su papel, aún poco reconocido, en la presentación y la defensa de escritores como Bertolt Brecht, Walter Benjamin y Roland Barthes al público de habla inglesa. Estos serán recogidos en otro libro: Landscapes. John Berger on Art, (Verso, Londres/Nueva York, 2016), editado por Tom Overton.

19 Berger, John, “The Storyteller”, en The Sense of Sight, Pantheon, Londres, 1985 (versión castellana: “El narrador”, en El sentido de la vista, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág. 44) [N. del Ed.].

20 Sylvester, David, About Modern Art: Critical Essays, 1948-1996, Henry Holt & Co., Nueva York, 1997 [N. del Ed.].

21 Hyman, James, The Battle for Realism: Figurative Art in Britain During the Cold War, 1945-1960, Yale University Press, New Haven, 2001. Hyman sigue siendo la autoridad en la relación entre Sylvester y Berger durante la primera etapa de sus carreras respectivas. En sus escritos posteriores, Berger se mostró un defensor respetuoso de las ideas de Sylvester.

22 Berger, John, “Between Two Colmars” [1976], en About Looking, Readers and Writers Publishing Cooperative, Londres, 1980 (versión castellana en las págs. 78-85 de este volumen) [N. del Ed.].

Sobre los artistas

Los pintores de la cueva de Chauvet

hacia 30000 a. C.

Tú, Marisa, que has pintado tantas criaturas y has volcado muchas piedras y has pasado horas agazapada mirando, quizás tú comprendas lo que digo.

Hoy estuve en el mercado que ponen en la calle en uno de los barrios de la periferia del sur de París. Allí se puede comprar de todo, desde un par de botas a erizos de mar. Hay una mujer que vende el mejor pimentón que haya probado nunca. Hay un pescadero que me llama a voces siempre que tienen algún pescado raro y, según él, hermoso, porque cree que se lo compraré para dibujarlo. Hay un hombre flaco con barba que vende miel y vino. Últimamente le ha dado por escribir poesía, y reparte fotocopias de sus poemas entre sus clientes habituales, aunque parece él más sorprendido de darlas que ellos de recibirlas.

Uno de los poemas que me dio esta mañana decía así:

Pero ¿quién me ha puesto este triángulo en la cabeza?

Este triángulo nacido del claro de luna

me atravesó sin tocarme

haciendo ruidos de libélula

en plena noche en la roca.

Después de leerlo me entraron ganas de hablar contigo sobre los primeros animales pintados. Lo que quiero decir es obvio, es algo que debe de sentir todo el que haya visto pinturas rupestres, pero que nunca (o casi nunca) se ha dicho claramente. Es posible que la dificultad sea de vocabulario; es posible que tengamos que encontrar una nueva referencia.

Cada vez se alejan más en el tiempo los orígenes del arte. Puede que las rocas esculpidas descubiertas recientemente en Kununurra, Australia, tengan 75.000 años. Dicen que las pinturas de caballos, rinocerontes, íbices, mamuts, leones, osos, bisontes, panteras, renos, uros y búhos encontrados en 1994 en la cueva de Chauvet, en el departamento francés de Ardeche, son 15.000 años más antiguas que las de Lascaux. El tiempo que nos separa de estos artistas es por lo menos doce veces mayor del que nos separa de los filósofos presocráticos.

Lo que sorprende es la sensibilidad perceptiva que revelan, pese a su antigüedad. El porte del cuello de un animal, la forma de su boca, el vigor de sus ancas eran observados y recreados con una fuerza y un control comparables a los que se pueden encontrar en las obras de un Fra Filippo Lippi, un Velázquez o un Brancusi. Aparentemente, el arte no tuvo unos principios torpes. Los ojos y las manos de los primeros pintores, de los primeros grabadores, eran tan diestros como los de los que vinieron después. Se diría que es una gracia que acompañó a la pintura desde sus orígenes. Y este es el misterio, ¿no?

La diferencia entre entonces y ahora no es de grado de refinamiento, sino de espacio: el espacio en el que sus imágenes existían y eran imaginadas. Esta es la cuestión para la que tenemos que encontrar una nueva forma de hablar, pues la diferencia es inmensa.

Afortunadamente existen unas fotografías soberbias de las pinturas de Chauvet. La cueva ha sido cerrada al público, una decisión correcta, pues así pueden preservarse las pinturas. Los animales pintados en las rocas han vuelto a la oscuridad de la que venían y en la que vivieron durante tanto tiempo.

Pinturas de la cueva de Chauvet, hacia 30000 a. C.

No tenemos una palabra para esta oscuridad. No es ni la de la noche ni la de la ignorancia. De vez en cuando todos la cruzamos, viéndolo todo: de tanto que lo vemos todo, no vemos nada. Tú lo sabes, Marisa, mejor que yo. Es el interior del que procede todo.

***

Una tarde de este julio, subí a los pastos más altos, mucho más arriba de la granja, a buscar las vacas de Louis. Es algo que suelo hacer durante la siega del heno. Para cuando hemos terminado de descargar la última carretada del tractor, ya es casi la hora en que Louis tiene que ir a llevar la leche de la tarde a la central, y, además, ya estamos cansados, así que mientras él prepara la ordeñadora, yo voy a por las vacas. Subo por un sendero que sigue el curso de un torrente que nunca se seca. El camino estaba ya en sombra y el aire era todavía caliente, pero no pesado. No había tábanos como la tarde anterior. El camino pasa, como un túnel, bajo las ramas de los árboles y en algunos trechos estaba embarrado. En el barro quedaban mis huellas entre las incontables pisadas de las vacas.

A la derecha, el terreno cae casi a pico hasta el torrente. Las hayas y los serbales hacen que la escarpada pendiente no sea del todo peligrosa; los árboles detendrían la caída de cualquier animal. A la izquierda, crecen matorrales y algún que otro saúco. Caminaba despacio y vi un mechón de crin de vaca rojiza prendido en las ramitas de uno de los matorrales.

Empecé a llamarlas antes de verlas, así ya estarían todas agrupadas en una esquina del prado cuando yo apareciera. Cada cual tiene su propia manera de hablar con las vacas. Louis les habla como si fueran los hijos que nunca tuvo: con dulzura y con furia, susurrándoles o imprecándoles. Yo no sé cómo les hablo; pero a estas alturas, ellas sí que lo saben. Reconocen mi voz sin verme.

Cuando llegué, estaban esperándome. Quité la alambrada electrificada y les grité: Venez, mes belles, venez. Las vacas son dóciles, pero no les gusta que las apremien. Las vacas viven lentamente; un día suyo equivale a cinco de los nuestros. Siempre es la impaciencia la que nos hace golpearlas. Nuestra impaciencia. Castigadas, alzan la vista con esa resignación que es una forma de impertinencia (¡qué sí, que ya lo saben!), porque sugiere que más que cinco días son cinco eones.

Fueron saliendo con calma del prado y empezaron a bajar la cuesta. Todas las tardes Delphine se pone la primera y todas las tardes Hirondelle se pone la última. La mayoría de las otras se unen siguiendo siempre el mismo orden. Esta regularidad acompaña en cierto modo a su paciencia.

Empujé a la coja por las ancas para que se moviera y, como cada tarde, sentí bajo la camiseta su inmensa calidez alcanzándome los hombros. Allez Tulipe, allez, le dije, sin apartar la mano de su cadera, que sobresalía como la esquina de una mesa.

Apenas se oían sus pisadas en el barro. Las vacas tiene una forma de andar muy delicada: posan las pezuñas como esas maniquíes que al llegar al extremo de la pasarela levantan ligeramente los finos tacones antes de girar. Alguna vez incluso se me ha pasado por la cabeza la idea de amaestrar una vaca y hacerla caminar por una soga, de un lado al otro del torrente, por ejemplo.

El rumor del torrente formaba parte de nuestro cotidiano descenso vespertino, y cuando se acallaba, las vacas oían el desdentado escupir del agua en el abrevadero pegado al establo, donde podrían saciar su sed. Una vaca se bebe treinta litros en dos minutos.

Así íbamos bajando aquella tarde, lentamente como las otras. Pasábamos ante los mismos árboles. Cada árbol empujaba al sendero, guiándolo, a su manera. Charlotte se paró junto a un trozo de hierba fresca. Le di un empujoncito y continuó su camino. Sucedía todas las tardes. Veía los prados segados al otro lado del valle.

Hirondelle hundía la cabeza al andar, como hacen los patos. Le pasé el brazo por el cuello y de pronto vi la tarde como si estuviera a mil años de distancia.

De pronto, todo era indivisible, todo era una sola cosa: las vacas de Louis bajando parsimoniosas por el sendero, el rumor del torrente a nuestro lado, el calor remitiendo, los árboles empujándonos suavemente, guiándonos; las moscas revoloteando en torno a los ojos de las vacas, el valle y los pinos de las crestas más alejadas, el olor de la orina de Delphine, el gavilán sobrevolando el prado que llaman La Plaine Fin, el agua cayendo en el abrevadero, yo, el barro en el túnel de árboles, la edad inconmensurable de la montaña. Posteriormente cada parte se fragmentaría a su propio ritmo, pero en ese momento formaban un todo compacto, tan compacto como un acróbata en el trapecio.

“Escuchando al logos, no a mí, parece prudente admitir que todas las cosas son una”, dijo Heráclito 29.000 años después de que se hicieran las pinturas de la cueva de Chauvet. Solo si recordamos esta unidad y la oscuridad de la que hablábamos antes, podremos orientarnos en el espacio de esas primeras pinturas.

Nada está enmarcado en ellas; y lo que es aún más importante, nada confluye con nada. Como los animales corren y son vistos de perfil (que es esencialmente la visión que puede tener un cazador mal armado buscando una presa), a veces da la impresión de que van a confluir. Pero si se mira con más atención, se cruzan sin llegar a encontrarse.

Su espacio no tiene absolutamente nada en común con el de un escenario. Los expertos que pretenden ver en estas pinturas el “origen de la perspectiva” caen en una trampa profunda, anacrónica. Los sistemas pictóricos de perspectiva son arquitectónicos y urbanos: dependen de la ventana y de la puerta. La “perspectiva” nómada es una perspectiva de la coexistencia, nunca de la distancia.

En lo más profundo de la cueva, que significa en lo más profundo de la tierra, estaba todo: el viento, el agua, el fuego, lugares lejanos, los muertos, el rayo, el dolor, los caminos, los animales, la luz, los no nacidos... Estaban allí en la roca para ser invocados. Las famosas huellas de tamaño natural, esas manos (cuando las miramos decimos que son las nuestras) están allí troqueladas en ocre, para tocar y marcar todo lo presente y la frontera última del espacio que habita esta presencia.

Las pinturas fueron apareciendo, una tras otra, a veces en el mismo sitio, con años o, tal vez, siglos de diferencia, y cada vez, los dedos de la mano pintora pertenecían a un artista diferente. Todo el drama que en el arte posterior se transforma en una escena pintada sobre una superficie con bordes se comprime aquí en la aparición que ha atravesado la roca para ser vista. La roca caliza se abre al efecto, prestando aquí un abultamiento, allí una oquedad, una profunda grieta, un labio sobresaliente, un lomo hundido.

La aparición llegaba casi imperceptiblemente al artista, arrastrando un sonido inmenso, distante, irreconocible, y el artista daba con ella y localizaba dónde empujaba o presionaba la superficie, la superficie delantera, en la que permanecería visible incluso después de haberse retirado y vuelto al uno.

Sucedían cosas difíciles de comprender para los siglos posteriores. Una cabeza aparecía sin cuerpo. Dos cabezas llegaban una detrás de la otra. Una sola pata trasera escogía un cuerpo que ya tenía cuatro patas. Seis cuernos se asentaban en un solo cráneo.

No importa el tamaño que tengamos cuando empujamos la superficie, podemos ser inmensos o pequeños, lo único que importa es lo lejos que hayamos llegado atravesando la roca.

El drama de estas primeras criaturas pintadas no se halla ni a un lado ni en el frente, sino que está siempre detrás de la roca. De donde salieron. Como lo hicimos nosotros…

Los retratistas de El Fayum

siglos I-III

Son los retratos más antiguos que se conocen; se pintaron al mismo tiempo que se escribían los Evangelios. ¿Por qué nos sorprende hoy entonces tanto su inmediatez? ¿Por qué sentimos su individualidad tan próxima a la nuestra? ¿Por qué parecen más contemporáneos que el resto del arte europeo tradicional desarrollado en los dos mil años siguientes? Los retratos de El Fayum nos conmueven como si hubieran sido pintados el mes pasado. ¿Por qué? Este es el enigma.

La respuesta más simple sería decir que son una forma artística híbrida, bastarda, y que en su heterogeneidad hay algo similar a la situación actual del arte. Sin embargo, para que esta respuesta sea plenamente comprensible hemos de proceder lentamente.

Están pintados sobre madera —de tilo, gran parte de ellos— y algunos sobre lino. La escala de las caras es un poco más pequeña del natural. Algunos están pintados con témpera; y el medio utilizado en la mayoría es encaústico; es decir, los colores han sido mezclados con cera de abeja y aplicados en caliente si la cera es pura, y en frío si ha sido emulsionada.

Todavía hoy se perciben las pinceladas o las marcas de la espátula utilizada para aplicar el pigmento. La superficie preliminar sobre la que se pintaron los retratos era oscura. Los retratistas de El Fayum procedieron de la oscuridad a la luz.

Lo que no puede mostrar ninguna reproducción es lo apetecible que sigue pareciendo el antiguo pigmento. Además del dorado, los pintores utilizaron cuatro colores: negro, rojo, y dos tonos de ocre. La carne que pintaron con estos pigmentos le hace pensar a uno en el pan de cada día. Los pintores eran egipcios. Los griegos se habían asentado en Egipto después de la conquista de Alejandro Magno, cuatro siglos antes.

Se llaman los retratos de El Fayum porque fueron encontrados a finales del siglo XIX en la provincia egipcia del mismo nombre, una zona de tierras fértiles alrededor de un lago denominada el Jardín de Egipto, a unos ochenta kilómetros al oeste del Nilo, al sur de Menfis y El Cairo. Por entonces, un marchante afirmó que habían sido descubiertos los retratos de los ptolomeos y de Cleopatra. Luego se dijo que las pinturas eran falsificaciones, y se olvidaron. En realidad, son retratos verdaderos de una clase media urbana, profesional: profesores, soldados, atletas, sacerdotes de Serapis, mercaderes, floristas. A veces se nos dicen sus nombres: Aline, Flavius, Isarous, Claudine...

Fueron descubiertos en una necrópolis, pues se pintaban para pegarse sobre la momia de la persona retratada cuando fuera enterrada. Probablemente eran retratos del natural (la misteriosa vitalidad de algunos de ellos no deja lugar a dudas); otros pueden haber sido pintados póstumamente, después de una muerte súbita.

Su función era doble: eran retratos identificativos de los muertos —como las fotos de los pasaportes— en su viaje con Anubis, el dios con cabeza de chacal, hasta el Reino de Osiris; en segundo lugar, y más brevemente, servían de recuerdo de los difuntos para la desconsolada familia. El embalsamamiento del cuerpo llevaba setenta días, y a veces, la momia se quedaba en la casa durante algún tiempo, apoyada contra una pared, como un miembro más del círculo familiar, antes de ser llevada a la necrópolis.

Desde un punto de vista estilístico, los retratos de El Fayum, como ya he dicho, son híbridos. Egipto por entonces era una provincia romana gobernada por prefectos romanos. De modo que los ropajes, los peinados y las joyas de los retratados responden a la moda romana del momento. Por su lado, los retratistas griegos emplearon una técnica naturalista derivada de la tradición iniciada por Apeles, el gran maestro griego del siglo IV a. C. Y, finalmente, los retratos eran objetos sagrados en un ritual funerario que era exclusivamente egipcio. Hoy representan para nosotros un período de transición histórica.

Retrato de un joven.

Y algo de la precariedad de aquel momento se deja ver en la manera en la que están pintadas las caras, como algo separado de la expresión de las mismas. En la pintura egipcia tradicional, nunca se ve a nadie de frente, porque la visión frontal abre la posibilidad de su opuesto: la visión de espaldas de alguien que se vuelve para irse. Todas las figuras egipcias eran pintadas en un perfil eterno, en consonancia con la preocupación egipcia de la continuidad perfecta de la vida después de la muerte.

Sin embargo, los retratos de El Fayum, pintados conforme a una antigua tradición griega, muestran la cara completa, o casi completa, de hombres, mujeres y niños. Este formato varía muy poco y todos son tan frontales como las fotos de fotomatón. Al mirarlos de frente, todavía nos choca en cierto modo esa frontalidad. Es como si hubieran avanzado tentativamente hacia nosotros.

La diferencia de calidad de los varios cientos de retratos conocidos es considerable. Entre los autores debía de haber grandes maestros del retrato y desconocidos copistas de provincias. Había aquellos que se limitaban a realizar un trabajo rutinario y había otros (un número sorprendentemente elevado, de hecho) que ofrecían hospitalidad al alma de su cliente. Pero, en cualquier caso, las opciones pictóricas eran muy limitadas para todos ellos; la forma prescrita, muy precisa. Por eso, paradójicamente, ante los mejores de ellos, uno percibe enseguida su enorme energía pictórica. Las apuestas eran muy altas, el margen muy reducido. Y en arte, estas condiciones generan energía.

Voy a considerar solo dos actos. En primer lugar, el acto de pintar uno de esos retratos, y, en segundo lugar, el acto de mirarlo hoy.

Ni quienes encargaban los retratos ni quienes los pintaban se imaginaron nunca que estos serían vistos por la posteridad. Eran imágenes destinadas a ser enterradas, imágenes sin un futuro visible.

Esto significaba que existía una relación especial entre el pintor y el retratado. El retratado todavía no se había transformado en modelo, y el pintor todavía no se había convertido en un agente de la gloria futura. En lugar de esto, ambos colaboraban en una preparación para la muerte, una preparación que garantizara la supervivencia. Pintar era nombrar, y ser nombrado era una garantía de esa continuidad.1

En otras palabras, el pintor de El Fayum no era convocado para hacer un retrato, tal como se ha llegado a entender este término, sino para registrar a su cliente, el hombre o la mujer que lo miraban. Era el pintor, más que el “modelo”, quien se sometía a ser mirado. Todos los retratos que hiciera el pintor empezaban con este acto de sumisión por su parte. Por eso hemos de considerar que estas obras no son retratos, sino pinturas sobre la experiencia de ser mirado por Aline, Flavian, Isarous, Claudine...

El planteamiento y el tratamiento son totalmente distintos de todos los que encontraremos más tarde en la historia del retrato. Los retratos posteriores eran pintados para la posteridad, ofrecían a las generaciones futuras una prueba de la existencia de quienes vivieron en un momento determinado. Cuando todavía estaban siendo pintados ya eran imaginados en un tiempo pasado, y el pintor, al pintarlos, se refería a su modelo en tercera persona, ya fuera singular o plural. Él, ella, ellos tal como yo los contemplé. Por eso hay tantos que parecen antiguos aunque no lo sean.

En el caso de los retratos de El Fayum, la situación era muy distinta. El pintor se sometía a la mirada del retratado, para el cual él era el pintor de la Muerte, o, tal vez, para expresarlo con mayor precisión, el pintor de la Eternidad. Y la mirada del retratado, a la que se sometía el pintor, se dirigía a él en la segunda persona del singular. De modo que su respuesta —que era el acto de pintar— utilizaba el mismo pronombre personal: Toi, Tu, Esy, Ty... que estás aquí. Esto explica, en parte, su inmediatez.

Al mirar estos “retratos”, que no estaban destinados a nosotros, nos encontramos de pronto atrapados en el hechizo de una intimidad contractual muy especial. Puede que hoy no nos resulte fácil entender ese contrato, pero la mirada nos habla, sobre todo hoy.

Si los retratos de El Fayum hubieran sido descubiertos antes, digamos en el siglo XVIII, creo que se habrían considerado una simple curiosidad. Probablemente, para una cultura confiada, en expansión, estas pequeñas pinturas sobre lino o madera no serían sino unas muestras torpes, vacilantes, precipitadas, repetitivas, carentes de inspiración.

La situación en este fin de siglo XX es bien distinta. El futuro ha sido mermado, al menos por el momento, y el pasado parece ser redundante. Mientras tanto, los medios de comunicación inundan a la gente con un número de imágenes sin precedentes, muchas de las cuales son caras humanas. Estas caras están continuamente perorando a todo el mundo, provocando la envidia, nuevos apetitos, nuevas ambiciones o, de vez en cuando, una compasión combinada con una sensación de impotencia. Además, las imágenes de todas estas caras se procesan y seleccionan a fin de que su perorata sea lo más ruidosa posible, de tal forma que los llamamientos, las súplicas, se eliminan unas a otras. ¡Y la gente llega a depender de este ruido impersonal como prueba de que está viva!

Imaginémonos, pues, lo que sucede cuando alguien se topa con el silencio de las caras de El Fayum y se para en seco. Unas imágenes de hombres y mujeres que no hacen llamamiento alguno, que no piden nada, y que, sin embargo, declaran que están vivas, como lo está quien las esté mirando. Pese a toda su fragilidad, encarnan un respeto por uno mismo hoy olvidado. Confirman, pese a todo, que la vida fue y es un don.

Pero hay otra razón por la que los retratos de El Fayum nos hablan hoy. Este siglo XX, como se ha señalado en infinidad de ocasiones, es el siglo de la emigración, obligada o voluntaria; es decir, un siglo de infinitas separaciones y un siglo obsesionado por los recuerdos de esas separaciones.

La angustia que sobreviene cuando se echa de menos lo que ya no está es semejante a encontrarse de pronto con una vasija caída y hecha añicos en el suelo. Uno recoge en soledad los trozos, encuentra la manera de encajarlos y los pega cuidadosamente, uno a uno. Finalmente, la vasija vuelve a su forma original, pero ya no será nunca como era antes. Por un lado, es defectuosa y, por el otro, se ha hecho más preciada. Algo parecido sucede con la imagen de un lugar o de una persona querida tal como las preservamos en nuestro recuerdo después de la separación.

Los retratos de El Fayum tocan de una forma parecida una herida semejante. Las caras pintadas también están resquebrajadas y también son más preciadas de lo que lo era la cara viva que posó en el estudio del pintor, donde olía a cera derretida. Son defectuosas por su carácter evidentemente artesanal. Y más preciadas porque la mirada pintada está totalmente concentrada en la vida que sabe que perderá algún día.

Y así, los retratos de El Fayum nos miran, como nos miran los desaparecidos en nuestro propio siglo.

______________

1 Véase: Bailly, Jean-Christoph, L’Apostrophe muette: essai sur les portrais du Fayoum, Hazan, París, 1999 (versión castellana: La llamada muda: ensayo sobre los retratos de El Fayum, Akal, Madrid, 2001).