Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

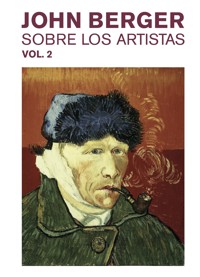

En esta antología completa de sus ensayos sobre artistas, John Berger nos revela su forma de ahondar en una obra de arte. Sus textos no solo nos sumergen en la singularidad de cada creación artística, sino que van mucho más allá y nos conducen con maestría entre lo personal, lo cultural y lo político. No en vano Berger es considerado uno de los intelectuales europeos más importantes de nuestro tiempo y uno de los críticos que ha sacudido los cimientos de nuestra concepción del arte y el lenguaje visual reformulando su papel en la cultura contemporánea. En este segundo y último volumen dedicado a los artistas, el crítico británico nos introduce en el advenimiento de la modernidad con la obra de Claude Monet hasta llegar a Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983. Al igual que en el primer volumen, que arrancaba con las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet hasta llegar a Paul Cezánne, los ensayos han sido compilados por Tom Overton a partir de los archivos que Berger donó aun en vida a la British Library. Del conjunto de textos se desprende nuevamente la mirada incisiva y siempre sorprendente de Berger, una mirada que se materializa en una prosa igualmente directa e iluminadora. En definitiva, una edición imprescindible para conocer el gran legado teórico y vivencial de John Berger.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

Para Beverly y para Gareth Evans

Título original: Portraits: John Berger on Artists, publicado originalmente por Verso, Londres, 2015.

La editorial ha dividido este libro en dos volúmenes, siendo el primero Sobre los artistas vol. 1, publicado en 2017, y este el segundo de ellos.

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Ilustración de la cubierta: Vincent van Gogh, Autoretrato con oreja vendada y pipa, 1899. © Album / akg-images

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© John Berger, 2015, y herederos de John Berger

© de la introducción: Tom Overton, 2015

© de la traducción: Pilar Vázquez

y para esta edición:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

ISBN: 978-84-252-3062-2 (epub)

www.ggili.comProducción del ebook: booqlab.com

Índice

Prólogo John Berger

Introducción Tom Overton

Claude Monet (1840-1926)

Vincent van Gogh (1853-1890)

Käthe Kollwitz (1867-1945)

Henri Matisse (1869-1954)

Fernand Léger (1881-1955)

Pablo Picasso (1881-1973)

Ossip Zadkine (1890-1967)

Henry Moore (1898-1986)

Peter Lázsló Péri (1899-1967)

Alberto Giacometti (1901-1966)

Mark Rothko (1903-1970)

Robert Medley (1905-1994)

Frida Khalo (1907-1954)

Francis Bacon (1909-1992)

Renato Guttuso (1911-1987)

Jackson Pollock (1912-1956)

Jackson Pollock (1912-1956) y Lee Krasner (1908-1984)

Abidin Dino (1913-1993)

Nicolas de Staël (1914-1955)

Prunella Clough (1919-1999)

Sven Blomberg (1920-2003)

Friso Ten Holt (1921-1997)

Peter de Francia (1921-2012)

Francis Newton Souza (1924-2002)

Yvonne Barlow (1924-2017)

Ernst Neizvestny (1925-2016)

Leon Kossoff (1926)

Anthony Fry (1927-2016)

Cy Twombly (1928-2011)

Frank Auerbach (1931)

Vija Celmins (1938)

Michael Quanne (1941)

Maggi Hambling (1945)

Liane Birnberg (1948)

Peter Kennard (1949)

Andrés Serrano (1950)

Juan Muñoz (1953-2001)

Rostia Kunovsky (1954)

Jaume Plensa (1955)

Martin Noël (1956-2010)

Cristina Iglesias (1956)

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Marisa Camino (1962)

Christoph Hänsli (1963)

Michael Broughton (1977)

Randa Mdah (1983)

Origen de los textos

Origen de las ilustraciones

Prólogo

Siempre he detestado que digan que soy crítico de arte. Es cierto que durante diez años, más o menos, escribí en prensa regularmente sobre temas relacionados con artistas, exposiciones privadas o públicas y museos, así que el término está justificado.

Pero en el ambiente en el que me formé a partir de la adolescencia, llamar a alguien crítico de arte era un insulto. Un crítico de arte era alguien que juzgaba y pontificaba sobre cosas sobre las que sabía un poco o directamente nada. Los críticos de arte no eran tan malos como los marchantes, pero eran unos pesados.

Aquel era un ambiente de pintores, escultores y artistas gráficos de todas las edades que luchaban por sobrevivir y por crear sus obras con un mínimo de publicidad, y sin aplauso alguno o justo reconocimiento. Eran astutos, se ponían unos listones muy altos, eran humildes; los maestros antiguos eran sus compañeros y se mostraban fraternalmente críticos unos con otros, pero les importaban un comino el mercado del arte y sus promotores. Muchos eran refugiados políticos y, por naturaleza, eran proscritos. Así eran los hombres y las mujeres que me enseñaron y me inspiraron.

Su inspiración me llevó a escribir intermitentemente sobre arte en el curso de mi larga vida de escritor. Pero ¿qué sucede cuando escribo —o intento escribir— sobre arte?

Después de haber contemplado una obra de arte, me voy del museo o de la galería de arte en la que estaba expuesta y entro, vacilante, en el estudio en el que fue creada. Allí aguardo con la esperanza de aprender algo de la historia de su creación. De las esperanzas, de las decisiones, de los errores, de los descubrimientos implícitos en esa historia. Hablo para mí, recuerdo el mundo exterior al estudio y me dirijo al artista a quien, tal vez, conozco, o quien puede llevar varios siglos muerto. A veces, algo de lo que hizo me responde. Nunca hay una conclusión. A veces surge un nuevo espacio que nos desconcierta a los dos. Y, también, a veces, se da una visión que nos deja boquiabiertos…, boquiabiertos como ante una revelación.

Son los lectores de mis textos quienes tienen que valorar el resultado de este planteamiento, de esta práctica. Yo no sabría decirlo. Siempre dudo. De una cosa, sin embargo, estoy seguro, y es mi agradecimiento a todos los artistas por su hospitalidad.

Las ilustraciones de este libro son todas en blanco y negro. Se ha hecho así porque en el mundo consumista de hoy día las brillantes reproducciones en color tienden a convertir lo que muestran en artículos de un catálogo de lujo para millonarios, mientras que las reproducciones en blanco y negro son sencillos recordatorios.

John Berger

24 de marzo de 2015

Introducción

Nota a la edición castellana

Si bien la edición inglesa original de este libro se publicó en un único volumen, en castellano aparece en dos separados, siendo este el segundo de los dos. Si el primer volumen (Sobre los artistas, vol. 1, 2017) abarcaba desde las pinturas prehistóricas de la cueva de Chauvet hasta el advenimiento de la modernidad con Paul Cézanne, este segundo incluye ensayos de artistas que van desde Claude Monet hasta Randa Mdah, una artista palestina nacida en 1983. Por ello, en la introducción se especifican aquellas referencias a ensayos que se recogen en el primer volumen.

En aquellos capítulos compuestos por diversos fragmentos de ensayos sobre el mismo artista, se marca con *** el cambio en el texto.

Se conservan las notas a pie de página de la edición original, a las que se añaden las notas del editor castellano [N. del Ed.].

La compañía del pasado

Tom Overton

“Muchas veces pienso que incluso cuando escribo sobre arte lo que hago es escribir relatos: los narradores, quienes cuentan historias, pierden su identidad y están abiertos a las vidas de otras personas”, decía John Berger en 1984.

A algunos amigos de Berger, Geoff Dyer y Susan Sontag entre ellos, no les convenció esta explicación. ¿No era una historia que contaba Berger sobre sí mismo? ¿No es lo de contar historias una forma oral, y no se dedican los escritores como Berger al mundo del libro? No obstante, Berger nunca se desdijo, en parte porque esa forma, ese “escribir relatos”, abarca toda su obra, empezando por los cuentos y las obras dramáticas, siguiendo por los poemas, las novelas, las piezas radiofónicas, las películas, las instalaciones y los ensayos, y terminando por toda suerte de representaciones inclasificables realizadas en colaboración con otros. Como ha señalado Marina Warner, la forma en la que Berger se dirigía al espectador que lo veía en la televisión en la serie de la BBC Ways of Seing [Modos de ver], en 1972, se parecía a las alocuciones directas, habladas, de unas formas mucho más antiguas de comunicación.

Berger sugiere que empezó a considerarse narrador durante su servicio militar, en 1944, cuando les escribía las cartas a los suyos a los soldados que no sabían escribir. Muchas veces le pedían que añadiera algunas florituras a lo que le dictaban, y, a cambio, ellos le brindaban su protección. No se trataba, pues, del magnífico aislamiento del novelista o del crítico estereotípico; más bien, Berger se veía como uno más en aquel entorno social, incluso se podría decir que estaba a su servicio.

En 1962, Berger abandonó Gran Bretaña y pasó los años inmediatamente posteriores viviendo en diferentes partes de Europa. Solo cuando se estableció en el pueblo alpino de Quincy, a mediados de la década de 1970, pudo su esposa, Beverly, empezar a montar un archivo literario estable de los documentos que habían sobrevivido.1 Cuando el archivo llegó a la British Library en 2009, venía ligeramente editado conforme a esa lógica narrativa, de relato oral: lo que más le interesaba a Berger, según dijo, no eran las notas y los borradores que habían salido de su mano, sino las cartas o los mensajes que le habían enviado a él.

Berger nació en Londres y su decisión de donar el archivo a la British Library en lugar de venderlo al mejor postor ya fue un hecho significativo en sí mismo. Ya había establecido un precedente con un gesto similar en 1972, cuando descubrió que la fundación que otorga el Premio Booker McConnell, premio que le había sido concedido por su novela G.,2 había tenido conexiones con el tráfico de esclavos. Su respuesta consistió en repartir el premio a partes iguales entre los Panteras Negras y su siguiente proyecto, una colaboración con el fotógrafo Jean Mohr en la que investigaron y estudiaron el mal trato de que eran objeto los trabajadores inmigrantes en Europa, estudio que se plasmaría en el libro Un séptimo hombre.3 En 2009, al igual que en 1972, Berger consideraba que no se trataba de una cuestión filantrópica o caritativa, sino de lo que él definió como “mi desarrollo continuo como escritor: de lo que se trata es de mi relación con la cultura que me formó”.

El archivo conservado hoy en la British Library contiene más textos que imágenes, y los dibujos, cuando los hay, son puramente marginales. Pero cuando, entre 2010 y 2013, me dediqué a leerlo y catalogarlo, al tiempo que escribía una tesis doctoral, me fui dando cuenta de las muchas veces que Berger estaba también escribiendo sobre arte cuando contaba una historia.

Los primeros fragmentos del archivo proceden de la época en la que Berger empezó su carrera de pintor, de sus estudios en la Chelsea School of Art y en la Central School of Art, de sus exposiciones en Londres, de cuando un cuadro suyo entró en la Colección del Arts Council. En 2010, Berger expresaba lo siguiente:

Fue una decisión consciente la de dejar de pintar —pero no de dibujar— y dedicarme a escribir. Un pintor es como un violinista: tienes que tocar todos los días, no es algo que puedas hacer esporádicamente. Para mí, entonces, había demasiadas urgencias políticas para pasarme la vida pintando. Lo más urgente era la amenaza de la guerra nuclear: el peligro, por supuesto, venía de Washington, no de Moscú.

Escribió charlas sobre temas de arte para la BBC, más tarde columnas para las revistas Tribune y New Statesman, y hacia 1952, sus compañeros de promoción lo consideraban escritor más que otra cosa. Su primer libro fue un ensayo sobre el pintor italiano Renato Guttuso,4 publicado en 1957. El archivo también lo muestra componiendo Permanent Red: Essays in Seeing,5 su primera recopilación de artículos, y escribiendo una novela, Un pintor de hoy,6 en la que ofrece en forma de ficción algunos de los mismos temas y argumentos tratados en los artículos.

Entonces, al igual que hoy, Berger se consideraba, entre otras cosas, marxista, aunque nunca llegó a ser miembro del Partido Comunista. Lo que le exigía fundamentalmente al arte, una exigencia que provenía de sus lecturas de Frederick Antal, de Max Raphael, y de sus conversaciones con los artistas emigrados entre los que vivía, era: ¿ayuda o anima esta obra a los seres humanos a conocer y reclamar sus derechos sociales? Para él, el realismo socialista que representaba a los obreros soviéticos estajanovistas era obviamente propaganda, pero también lo era el expresionismo abstracto estadounidense: liberado de cualquier otra función, no representaba más que al capital.7 Durante toda esa década defendió un tipo de pintura y escultura mayormente figurativa, pero basada en los descubrimientos de la abstracción moderna.

En 1959, Berger escribió un artículo titulado “Staying Socialist” [“Seguir siendo socialista”], en el que reconocía que se había “equivocado en gran medida con respecto a los jóvenes pintores de este país. No han evolucionado conforme a las líneas que yo había previsto”. En otras parcelas, sin embargo, tenía más esperanza, y añadía: “Lo que profetizaba en el campo de la escultura y la pintura ha resultado ser cierto en el de la literatura y el teatro”.

En este momento, empezó a abandonar la actividad de crítico de arte, dedicado a tiempo completo a las reseñas de exposiciones, pero las artes visuales no dejaron de tener una presencia vital en su escritura. Los dos personajes principales de Un pintor de hoy se conocen contemplando el Retrato de Isabel de Porcel de Francisco de Goya en la National Gallery, y en La libertad de Corker,8 el turbador descubrimiento de una reproducción de La Maja desnuda en la tapa de una caja de bombones es un indicador del carácter típicamente inglés del protagonista; de su represión y de su insatisfacción.

Inevitablemente, tal vez, para alguien con su tipo de formación, Berger siempre ha buscado en las artes visuales una especie de guía práctica, más que inspiración. Fiel a una declaración realizada en 1956, en la que decía que “si es cierto que soy un propagandista político, me enorgullezco de serlo. Pero mi corazón y mis ojos siguen siendo los de un pintor”, se dispone a aprender de la experiencia de mirar no solo como artista, sino también como narrador. En un artículo publicado en New Society en 1978 aprobaba de la manera en la que dos académicos, Linda Nochlin y Timothy J. Clark explicaban en sus obras respectivas “la teoría y el programa del realismo de Gustave Courbet”, desde el punto de vista social e histórico.9 Pero, según Berger, la cuestión seguía abierta: “¿Cómo lo practicaba con los ojos y las manos? ¿Cuál es el significado de esa forma suya, única, de representar las apariencias? Cuando decía que el arte ‘es la expresión más completa de lo existente’, ¿qué entendía por ‘expresión’?”. Y continuaba examinando cómo en Entierro en Ornans (1849-1850)

Courbet había pintado un grupo de hombres y mujeres tal como podrían aparecer cuando asisten a un funeral en el pueblo, y se había negado a organizar (armonizar) las apariencias dándoles un significado más elevado, independientemente de que este fuera falso o auténtico. Courbet rechazó la función del arte como moderador de las apariencias, como algo que ennoblece lo visible. En su lugar, pintó, en un lienzo de veintiún metros cuadrados, un grupo de figuras en tamaño natural en torno a una sepultura; unas figuras que no anunciaban nada, salvo “así es como somos”.

Por esa época, Berger estaba trabajando en la trilogía De sus fatigas (1979-1991), una colección de relatos, muy relacionados entre sí e inspirados en Quincy y las montañas del entorno, sobre la vida rural como una forma de dignidad humana en vías de desaparición. En los borradores del primer libro, Puerca tierra (1979),10 guardados en el archivo, Entierro en Ornans aparece en una lista de “ilustraciones posibles”. El funeral representado en el cuadro tiene lugar en el Jura, una región situada a unas tres horas al norte de Quincy. Courbet lo pintó entre 1849 y 1850, lo que significa que el abuelo que pierde la vista en el relato titulado “También aúlla el viento”, uno de los relatos que forman parte de Puerca tierra, habría tenido más o menos la edad del monaguillo que aparece en primera fila. Parece que podría haber servido a Berger para imaginarse el lugar de su vecino en la historia.

Este sentido de las relaciones vivas es fundamental en la idea que tiene Berger de su vocación de narrador. Procede de Max Raphael, quien, según creía Berger, había mostrado “como no lo había hecho ningún otro escritor, el significado revolucionario de las obras heredadas del pasado […] y de las obras que se crearán en el futuro”. La idea, expresada en Modos de ver,11 de que el capitalismo funciona por el procedimiento de separarnos de la historia le condujo a transformar su realismo socialista de la década de 1950 en una suerte de realismo mágico, en el que coexisten vivos y muertos. De modo que cuando en 2009 donó el archivo, ofreció una entrevista en la que sugería que los archivos eran

otra manera de estar presentes de las personas que vivieron en el pasado, estén todavía vivas o hayan desaparecido. Esto me parece una de las cosas esenciales de la condición humana. Es lo que diferencia al ser humano de cualquier otro animal: vivir con aquellos que han vivido y la compañía de quienes ya no están vivos. Y no se trata necesariamente de personas que uno haya conocido personalmente, me refiero a personas a las que solo conocemos por lo que hicieron o por lo que han dejado tras ellas; esta cuestión de la compañía del pasado es lo que me interesa, y los archivos son una especie de yacimiento o de emplazamiento, en el mismo sentido en el que nos referimos a los yacimientos arqueológicos.

La experiencia de mirar a las artes visuales no ha dejado de desempeñar un papel importante en la evolución de la narrativa bergeriana. La correspondencia en Tiziano: ninfa y pastor12 empieza con el fantasma de Tiziano apareciéndosele a la hija de Berger en una exposición en Venecia (vol. 1). El personaje de “John” que discurre a lo largo de las páginas de Aquí nos vemos13 nos recuerda al protagonista de Un pintor de hoy. En los borradores guardados en los archivos hay reproducciones de los retratos de El Fayum, así como las guardas para la primera edición de De A para X.14El cuaderno de Bento15 imagina el descubrimiento de los dibujos del filósofo favorito de Karl Marx, Baruch Spinoza. Pero si hay tanto en la escritura de Berger que tiene que ver con el arte, ¿en qué puede ser útil reunir una colección como esta?

En su introducción a Selected Essays of John Berger,16 Geoff Dyer invitaba a los lectores a utilizar el ejemplo de Berger para “volver a trazar los mapas” de las grandes nociones de la literatura contemporánea, en particular la idea de que escribir novelas es más importante o tiene más prestigio que escribir ensayos. Como lo expresaba Pablo Picasso en 1923: “Siempre que he tenido algo que decir, lo he dicho de la manera en la que sentía que debía decirse. Cada motivo requiere inevitablemente un método de expresión diferente”.17

Este libro intenta mostrar una amplia gama de las respuestas al arte ofrecidas por Berger a diferentes temas artísticos, incluyendo, pero no limitándose, al ensayo. Las más convencionales son las reseñas de exposiciones; la menos convencional es probablemente la elegía que le dedica a Juan Muñoz, escrita en forma de una serie de cartas dirigidas al poeta turco Nazim Hikmet, desaparecido hace ya bastantes años. Entre medias hay poemas, fragmentos de novelas y dramas, al igual que piezas escritas en forma de diálogo, las cuales muestran la faceta colaborativa de Berger desde el principio de su carrera. Cada capítulo, cada pieza, es un retrato en el sentido de que responde con suma atención y empatía a la complejidad de la vida, la obra y la época en la que ha vivido un artista determinado, o, como en el caso de los dos primeros capítulos, un grupo de artistas unidos por el anonimato.18 Una pareja —Lee Krasner y Jackson Pollock, por ejemplo— constituye, conforme a la lógica que Berger sigue en ese artículo, un doble retrato inseparable.

El ensayo de 1967 titulado “No More Portraits” (“No más retratos”) era una especie de autopsia de una tradición que había quedado plenamente ejemplificada en la National Portrait Gallery. En el artículo se identificaban los tres factores que contribuían a este final. El primero y más obvio era la aparición de la fotografía. El segundo la incapacidad creciente de creer en los roles sociales de los retratados, unos roles que se creían confirmados por este tipo de arte, el retrato. Pensemos, por ejemplo, en los retratos que hizo Frans Hals de los ciudadanos acomodados de su entorno (vol. 1); incluso en estos, Berger se imagina el desagrado que le causaría al pintor esta tarea, su resentimiento primordial hacia los regentes del asilo.

El tercer factor es que, gracias a los cambios tecnológicos, políticos y artísticos asociados a la modernidad, ya “no podemos aceptar que se pueda establecer adecuadamente la identidad de una persona fijando y preservando su aspecto desde un solo punto de vista, en un solo lugar”. Aquí vemos la semilla de la famosa línea de G.: “Nunca más se volverá a contar una sola historia como si fuera la única”.

Este libro no intenta rehabilitar esa tradición, sino más bien poner de relieve la frecuencia con la que en sus escritos Berger alcanza la intensidad del enfoque y la empatía imaginativa de las excepciones: los retratos de El Fayum (vol. 1) o Rembrandt (vol. 1); la comparación es irresistible dada la variedad, la frecuencia y la inspiración con las que Berger ha escrito sobre él. En el intercambio epistolar con Leon Kossoff, Berger expone su visión de lo que sucede en lo que para él es un buen retrato:

La noción romántica del artista creador eclipsó —como lo sigue eclipsando hoy la del artista estrella— el papel que tiene en el artista la receptividad, la apertura. Y esta es la condición para cualquier tipo de colaboración.

Este es el único sentido en el que parece justo considerar esta recopilación —y probablemente es imposible no hacerlo— como algo que se añade a un autorretrato (Dyer decía que su Selected Essays of John Berger era “una especie de autobiografía indirecta”). Berger se encuentra a cierta distancia de la asociación que estableció Michel de Montaigne entre el ensayo y el autorretrato: “pinto para mí mismo”. Pero un pasaje de un ensayo de Berger de 1978, “El narrador”, nos confirma que la analogía entre el retrato y la narración no es demasiado imprecisa:

Lo que hace diferente la vida de un pueblo es que esta es también un autorretrato vivo: un retrato comunal, en cuanto que todos son retratados y retratistas. Al igual que en las tallas de los capiteles románicos, existe una identidad de espíritu entre lo que se muestra y el modo de mostrarlo: como si los esculpidos y los escultores fueran las mismas personas. Pero el autorretrato de cada pueblo no está construido con piedras, sino con palabras, habladas y recordadas: con opiniones, historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, comentarios y rumores. Y es un retrato continuo; nunca se deja de trabajar en él.19

Como los artículos de este libro no fueron escritos para ser leídos tal como aparecen aquí presentados, el efecto logrado tiene algo que ver con la famosa primera escena de la serie Ways of Seeing, en la que Berger aparece cortando el lienzo de lo que parece ser la cabeza de la Venus del Venus y Marte, de Sandro Botticelli, y anuncia una especie de détournement situacionista: “La reproducción aísla un detalle de un cuadro del resto. El detalle se transforma entonces. Una figura alegórica se convierte en el retrato de una chica”.

Una vez que establecí los principios que guiarían la selección, me quedaba la cuestión de la organización. David Sylvester es un ejemplo más o menos contemporáneo; cuando editó su About Modern Art,20 optó por una estructura temática, comparándola con una exposición retrospectiva. En el prólogo, Sylvester recuerda que él y Berger se habían formado como críticos en la prensa londinense de la década de 1950 y atacaba a Berger por no haber reconocido y promocionado a los mismos artistas, fundamentalmente a Francis Bacon y a Alberto Giacometti, con la misma energía que él.21

Ya en 1959, Berger admitía: “Llevo el tiempo suficiente haciendo crítica de arte para que se pueda demostrar que me he equivocado”. Una de las características más claras de la larga vida de Berger como escritor es su costumbre —tal vez, la necesidad— de reconsiderar, y el texto clave para entenderlo es el ensayo “Entre los dos Colmar”, en el cual describe la experiencia de visitar el retablo de Grünewald antes y después del desencanto revolucionario de 1968:

Las dos veces que fui a Colmar era invierno, y en ambas ocasiones la ciudad estaba atenazada por el frío, ese frío que viene de la llanura y trae con él un recuerdo del hambre. En la misma ciudad, bajo unas condiciones físicas similares, vi de forma diferente. Es un lugar común que la significación de una obra de arte cambia con el tiempo. Por lo general, sin embargo, este conocimiento se utiliza para distinguir entre “ellos” (en el pasado) y “nosotros” (en el presente). Tendemos a representar a ellos y sus reacciones ante el arte como parte de la historia, al tiempo que nosotros nos atribuimos una visión de conjunto que lo domina todo desde lo que consideramos su cumbre. La obra de arte que ha sobrevivido hasta nuestros días parece así confirmar nuestra posición superior. El objetivo de su supervivencia éramos nosotros.

Esto no es más que una ilusión. La historia no concede privilegios. La primera vez que vi el retablo de Grünewald estaba deseando situarlo históricamente. En términos de la religión medieval, la peste, la medicina, el lazareto. Hoy soy yo quien se ve obligado a situarse históricamente.22

Esta es una visión de la historia que trata de forjarse en torno a la percepción de una pintura. Muchos de los otros ensayos publicados junto con “Entre los dos Colmar” trazan el retorno repetido a la obra de un artista u otro, unos retornos en los que siempre encuentra algo distinto. Los artículos sobre la obra de Henry Moore y su enmarañamiento en la política cultural de la Guerra Fría son un ejemplo; otro ejemplo lo constituyen las respuestas escritas que ha ido dando a lo largo de toda su vida a las imágenes del envejecimiento humano que ofrece Rembrandt (vol. 1). Los artículos que examinan la forma en que Claude Monet se sometió a la disciplina de pintar una y otra vez la misma catedral, “captando en cada lienzo una transformación nueva y diferente conforme cambiaba la luz”, ofrecen una manera de considerar lo que el propio Berger hace en su escritura.

Los anteriores colaboradores de Berger a la hora de disponer las imágenes —entre ellos Jean Mohr, Richard Hollis y John Christie— han puesto el listón muy alto al impregnar sus libros con la noción de que las reproducciones fotográficas pueden ser un lenguaje revolucionario por derecho propio. Ha habido varios intentos de actualizar la serie televisiva Ways of Seing para adaptarla a la era de la reproducción digital, lo que parece sugerir que, aunque su soporte haya envejecido, las tesis esenciales todavía se mantienen; la serie de televisión no se puede sacar en DVD precisamente debido a las cuestiones sobre arte y propiedad que se tratan en ella. Pero estas mismas cuestiones significan también que el lector puede ver la serie gratis online, y seguir el inmenso vocabulario artístico de Berger haciendo búsquedas en internet.

Las ilustraciones empleadas en este libro tratan de impedir lo que Berger describe como una tautología de palabra e imagen y asimismo ese ambiente propio de los libros de gran formato y papel cuché. Siempre como referencias en blanco y negro, o “recordatorios”, como explica el propio Berger en su prefacio, estas imágenes tienen un planteamiento distinto en cada texto. A veces, ponen de relieve una característica relevante de una obra; a veces, subrayan el talento de Berger para las comparaciones inesperadas. Más generalmente, intentan ilustrar las relaciones esencialmente dialécticas entre el texto y la imagen en la obra de Berger: el patrón según el cual una imagen da forma a un texto, el cual, posteriormente, moldeará nuestra manera de entender esa imagen.

La estructura amplia de este libro se deriva de la cronología de la inmensa gama histórica de artistas sobre los que ha escrito Berger. En este sentido representa su historia del arte. Pero al dejar espacio para que emerjan en cada capítulo esos repetidos retornos en el orden en el que fueron escritos, se transforma en una serie de retratos, escritos con la apertura propia del narrador para con la vida de los otros. Esta estructura no carece de peligros; el propio Berger razonaba en 1978 que “tratar la historia del arte como si fuera una carrera en la que unos genios toman el relevo de otros es una ilusión individualista, cuyos orígenes renacentistas se corresponden con la fase primitiva de acumulación de capital privado”.

Admitía que esta actitud, incompatible con los valores y el espíritu del narrador, no había sido tenida en cuenta en Modos de ver. Pero también reflexionaba en otro lugar que “el descuido en las fechas puede ser desastroso; comparar fechas es un estímulo infalible para el pensamiento”, y esta estructura da al instante una idea de la vastedad histórica de la obra, y la hace fácil de consultar. Hojeando el libro se obtienen rápidas instantáneas de lo escrito sobre un artista u otro en particular. Leerlo de principio a fin pone de relieve el deseo instintivo de dar una visión histórica por parte de Berger, cuando, por ejemplo, se recuerda a sí mismo que un artista es contemporáneo de otro, quien, en este caso, aparece en el siguiente capítulo.

Se lea como se lea, desde las pinturas de las cuevas de Chauvet (vol. 1) hasta la obra de Randa Mdah sobre la Palestina contemporánea, este libro construye una historia del arte que no trata de establecer distinciones, sino de establecer conexiones, no solo entre los artistas, sino también entre los artistas y nosotros. Finalmente, esto nos lleva hasta la única definición de genio que cabe, tal vez, en la obra de Berger, una cita de Simone Weil de 1942 que él mismo utiliza en su artículo sobre los retratos de Géricault (vol. 1):

El amor por nuestro prójimo, cuando es resultado de una atención creativa, es análogo al talento.

1 Berger llamaba a los documentos oficiales el Nuthatch Archive, por el apodo con el que llamaba a Beverly. El nuthatch [el trepador azul] es un pájaro común en Europa que se pasa la mayor parte del tiempo colgado de las ramas de los árboles, en ocasiones cabeza abajo.

2 Berger, John, G.: A Novel, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1972 (versión castellana: G., Alfaguara, Madrid, 1994) [N. del Ed.].

3 Berger, John, A Seventh Man, Penguin, Harmondsworth, 1975 (versión castellana: Un séptimo hombre, Capitán Swing, Madrid, 2014) [N. del Ed.].

4 Berger, John, Renato Guttuso, Verlag der Kunst, Dresde, 1957 [N. del Ed.].

5 Berger, John, Permanent Red: Essays in Seeing, Methuen, Londres, 1960 [N. del Ed.].

6 Berger, John, A Painter of Our Time, Secker & Warburg, Londres, 1958 (versión castellana: Un pintor de hoy, Alfaguara, Madrid, 2002) [N. del Ed.].

7 Aunque esto les sonara paranoico a muchos de sus contemporáneos, ensayistas posteriores han investigado las actividades culturales financiadas por la CIA en esa época, particularmente a través del Congress for Cultural Freedom.

8 Berger, John, Corker’s Freedom, Methuen, Londres, 1964 (versión castellana: La libertad de Corker, Interzona, Buenos Aires, 2016) [N. del Ed.].

9 Véase: Nochlin, Linda, Realism, Penguin Books, Harmondsworth, 1971 (versión castellana: El Realismo, Alianza Editorial, Madrid, 1991); y Clark, Timothy J., Image of the People: Gustave Coubert and the 1848 Revolution, Thames & Hudson, Londres, 1973 (versión castellana: Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981); y The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France 1848-1851, Thames & Hudson, Londres, 1973.

10 Berger, John, Pig Earth, Writers and Readers Pub. Cooperative, Londres, 1979 (versión castellana: Puerca tierra, Alfaguara, Madrid, 2016) [N. del Ed.].

11 Berger, John, Ways of Seeing, BBC/Penguin Books, Londres, 1972 (versión castellana: Modos de ver, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2016) [N. del Ed.].

12 Andreadakis Berger, Katya y Berger, John, Titian: Nymph and Shepherd [1996], Bloomsbury, Londres, 2003 (versión castellana: Tiziano: ninfa y pastor, Ediciones Árdora, Madrid, 1999) [N. del Ed.].

13 Berger, John, Here Is Where We Meet, Pantheon, Nueva York, 2005 (versión castellana: Aquí nos vemos, Alfaguara, Madrid, 2005) [N. del Ed.].

14 Berger, John, From A to X: A Story in Letters, Verso, Londres, 2008 (versión castellana: De A para X: una historia en cartas, Alfaguara, Madrid, 2009) [N. del Ed.].

15 Berger, John, Bento’s Sketchbook, Pantheon Books, Nueva York, 2011 (versión castellana: El cuaderno de Bento, Alfaguara, Madrid, 2012) [N. del Ed.].

16 Dyer, Geoff (ed.), Selected Essays of John Berger, Vintage, Nueva York, 2001 [N. del Ed.].

17 El propio Berger empleó esta cita en The Success and Failure of Picasso, Penguin, Harmondsworth, 1965 (versión castellana: Fama y soledad de Picasso, Alfaguara, Madrid, 2013).

18 Fuera de estos parámetros, Berger ha producido toda una serie de textos más teóricos que se acercan al ámbito, más amplio, de los períodos históricos: por ejemplo, “The Moment of Cubism” o “The Clarity of the Renaissance”, y textos que demuestran su papel, aún poco reconocido, en la presentación y la defensa de escritores como Bertolt Brecht, Walter Benjamin y Roland Barthes al público de habla inglesa. Estos están recogidos en otro libro: Landscapes. John Berger on Art, (Verso, Londres/Nueva York, 2016), editado por Tom Overton.

19 Berger, John, “The Storyteller” [1978], en The Sense of Sight, Pantheon, Londres, 1985 (versión castellana: “El narrador”, en El sentido de la vista, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág. 44) [N. del Ed.].

20 Sylvester, David, About Modern Art: Critical Essays, 1948-1996, Henry Holt & Co., Nueva York, 1997 [N. del Ed.].

21 Hyman, James, The Battle for Realism: Figurative Art in Britain During the Cold War, 1945-1960, Yale University Press, New Haven, 2001. Hyman sigue siendo la autoridad en la relación entre Sylvester y Berger durante la primera etapa de sus carreras respectivas. En sus escritos posteriores, Berger se mostró un defensor respetuoso de las ideas de Sylvester.

22 Berger, John, “Between Two Colmars” [1976], en About Looking, Readers and Writers Publishing Cooperative, Londres, 1980 (versión castellana: “Matthias Grünewald”, en Sobre los artistas vol. 1, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2017, pág. 85) [N. del Ed.].

Sobre los artistas

Claude Monet

1840-1926

Mucho se ha dicho y elaborado a propósito de aquella famosa observación de Paul Cézanne de que si Monet fuera solo un ojo, ¡menudo ojo! Más importante ahora, tal vez, es reconocer la tristeza de los ojos de Monet, una tristeza que aparece en una fotografía tras otra.

Poca atención se ha prestado a esta tristeza, porque no hay lugar para ella en la versión que suele dar la historia del arte del significado del impresionismo. Monet fue el líder de los impresionistas —el más coherente y el más intransigente—, y el impresionismo fue el inicio del modernismo, una suerte de arco triunfal por el que pasó el arte europeo para entrar en el siglo XX.

Hay algo de cierto en esta versión. El impresionismo marcó efectivamente una ruptura con la historia de la pintura europea anterior, y mucho de lo que le sucedería —postimpresionismo, expresionismo, abstracción— puede considerarse en parte engendrado por este primer modernismo. Es igualmente cierto que hoy, medio siglo después, las obras tardías de Monet —y en particular los nenúfares— parecen haber prefigurado la obra de artistas tales como Jackson Pollock, Mark Tobey, Sam Francis o Mark Rothko.

Se podría argumentar, como lo hizo Kazimir Malévich, que las veinte pinturas de la fachada de la catedral de Ruan vista a diferentes horas del día y bajo diferentes condiciones climáticas, ejecutadas por Monet a principios de la década de 1890, fueron la última prueba sistemática de que la historia de la pintura nunca volvería a ser la misma. Esta historia tendría que admitir desde entonces que cada apariencia podría considerarse una mutación y que la propia visibilidad debía considerarse un flujo.

Es más, si uno piensa en la claustrofóbica cultura burguesa de mediados del siglo XIX, es imposible no ver la liberación que supuso la aparición del impresionismo. Pintar al aire libre frente al motivo, observar directamente, otorgar a la luz la hegemonía que le corresponde en el dominio de lo visible, relativizar todos los colores (de modo que todo chisporrotea), abandonar la pintura de leyendas polvorientas y de toda ideología directa, hablar de las apariencias cotidianas que conforman la experiencia de un público urbano más amplio (una fiesta, un día de campo, unos barcos, unas mujeres sonriendo al sol, banderas, árboles en flor: el vocabulario de imágenes impresionistas es el de un sueño popular, el del esperado, querido, domingo profano), la inocencia del impresionismo (inocencia en el sentido de que abolió los secretos de la pintura, lo sacó todo a plena luz del día, ya no había nada que ocultar, y, por consiguiente, la pintura amateur no tardó en seguirle): ¿cómo no iba a considerarse todo esto una liberación?

¿Por qué no podemos olvidar la tristeza de los ojos de Monet? O, simplemente, ¿por qué no podemos reconocerla como un rasgo personal, resultado de la pobreza de sus primeros años, de la muerte de su primera esposa cuando todavía era muy joven, de su falta de vista en la vejez? Y, en cualquier caso, ¿no correremos el riesgo de explicar la historia de Egipto como una consecuencia de la sonrisa de Cleopatra? Corramos ese riesgo.

Veinte años antes de pintar la fachada de la catedral de Ruan, Monet pintó Impresión, sol naciente (tenía treinta y dos años por entonces); fue pensando en esta pintura cuando el crítico Jules-Antoine Castagnary acuñó el término “impresionista”. La pintura es una vista del puerto de Le Havre, donde Monet pasó su infancia. En primer plano se ve la diminuta silueta de un hombre remando de pie en un bote con otra figura a su lado. Apenas visibles en la media luz de la mañana, entrecruzan el agua mástiles y grúas. Por encima, pero todavía bajo en el cielo, hay un pequeño sol naranja y, por debajo de este, su encendido reflejo en el agua. No es la imagen de un amanecer (aurora), sino la de un nuevo día que entra inadvertidamente, de la misma forma que se escapó el de ayer. El talante del cuadro recuerda al del poema de Charles Baudelaire El crepúsculo matutino, en el que el día que se inicia es comparado con el llanto de alguien al despertarse.

Claude Monet, Catedral de Ruan, 1892-1893.

Y, sin embargo, ¿qué es exactamente lo que constituye la melancolía de este cuadro? ¿Por qué otras escenas similares pintadas, por ejemplo, por Turner no provocan un humor parecido? La respuesta reside en el método utilizado en la pintura, en esa práctica que precisamente recibiría el nombre de impresionismo. La transparencia del fino pigmento que representa el agua, a través del cual aparece la trama del lienzo, las pinceladas rápidas, quebradizas como paja, que evocan a las ondulaciones del esparto, las zonas de sombra restregadas, los reflejos que ensucian el agua, la veracidad óptica y la vaguedad objetiva, todo ello convierte la escena en algo improvisado, raído, decrépito. Es una imagen del desamparo. Su misma insustancialidad hace imposible todo cobijo. Al mirarla, se te viene a la cabeza la imagen de un hombre intentando encontrar el camino de vuelta a casa a través de un decorado teatral. Los versos de Baudelaire en El cisne, publicado en 1860, acompañan perfectamente al lento suspiro exhalado ante la precisión de la escena y la censura que expresa.

Las ciudades, ay, cambian

Con mayor rapidez que un corazón humano.1

Si el impresionismo trataba de las “impresiones”, ¿qué cambio supuso en la relación entre la cosa vista y el espectador? (Con espectador me refiero aquí tanto al pintor como al espectador propiamente dicho.) Uno no tiene impresiones de las escenas que le resultan profundamente familiares. Una impresión es algo más o menos fugaz; es lo que queda atrás cuando la escena ha desaparecido o se ha modificado. El conocimiento puede coexistir con lo conocido; una impresión, por el contrario, sobrevive sola. Por intensa o empírica que haya sido la observación en el momento, posteriormente resulta imposible verificar la impresión, al igual que sucede con los recuerdos. (Durante toda su vida, Monet se quejó, en una carta tras otra, de su incapacidad para completar un cuadro ya comenzado debido a que las condiciones atmosféricas, y, por consiguiente, el tema, habían cambiado irremisiblemente.) La nueva relación entre la escena y el espectador se había modificado de tal forma que ahora la escena era más fugitiva, más quimérica que el espectador. Y ahí volvemos a encontrarnos con los mismos versos de Baudelaire: “La forma de una ciudad...”.

Supongamos que estamos examinando la experiencia ofrecida por un cuadro más típicamente impresionista. En la primavera del mismo año en que pintó Impresión, sol naciente (1872), Monet realizó dos pinturas de un lilo de su jardín de Argenteuil; una muestra el árbol en un día nublado, y la otra en un día soleado. En ambos cuadros, reclinadas en la pradera bajo el árbol, se distinguen apenas tres figuras. (Se piensa que son Camille, la primera esposa de Monet, Sisley y su mujer.)

En la pintura con el día nublado, estas tres figuras parecen polillas posadas a la sombra del lilo; en la segunda, se vuelven casi tan invisibles como los lagartos. (En realidad, lo que delata su presencia es la experiencia anterior del espectador; de algún modo, este distingue de entre todas las marcas iguales, que no son más que hojas, la marca de un perfil con una pequeña oreja.)

En la primera pintura, las flores del lilo tienen un brillo de cobre malva; en la segunda, toda la escena está iluminada como una hoguera recién prendida: ambas están animadas por un tipo diferente de energía lumínica; aparentemente ya no hay huellas de decrepitud, todo resplandece. ¿Óptica pura? Monet hubiera asentido con la cabeza. Era un hombre de pocas palabras. Y, sin embargo, no es solo eso.

Ante el lilo pintado, uno experimenta algo diferente de todo lo que ha podido sentir frente a cualquier pintura anterior. La diferencia no es una cuestión de nuevos elementos ópticos, sino de una nueva relación entre lo que estás viendo y lo que has visto. Cualquier espectador reconocerá esta sensación si se para a reflexionar un momento; todo lo que puede cambiar es la elección personal de los cuadros que revelen más vívidamente a cada cual la nueva relación. Hay cientos de pinturas impresionistas, ejecutadas durante la década de 1870, entre las que escoger.

El lilo pintado es al mismo tiempo más preciso y más vago que cualquier otra pintura que hayamos visto con anterioridad. Todo ha sido más o menos sacrificado en aras de la precisión óptica de sus colores y tonos. El espacio, las medidas, la acción (la historia), la identidad, todo queda sumergido bajo el juego de luz. Uno debe recordar aquí que la luz pintada, a diferencia de la real, no es transparente. La luz pintada cubre, sepulta, los objetos pintados, algo parecido a la nieve que cubre un paisaje. (Y la atracción que Monet sentía por la nieve, la atracción de las cosas que se pierden sin una pérdida de realidad de primer grado, se correspondía probablemente con una profunda necesidad psicológica.) ¿Es, por tanto, óptica la nueva energía? ¿Tiene razón Monet al asentir con la cabeza? ¿Lo domina todo la luz pintada? No, porque todo esto pasa por alto la forma en que la pintura actúa realmente sobre el espectador.

Dada la precisión y la vaguedad, uno se ve forzado a volver a ver las lilas de su propia experiencia. La precisión activa la memoria visual, mientras que la vaguedad se encarga de recibir y acomodar al recuerdo cuando llega. Y aún más, la evocación del recuerdo visual destapado es tan intensa que también se extraen del pasado otros recuerdos ligados a otros sentidos y apropiados a la ocasión: un aroma, la tibieza, la humedad, la textura de un vestido, la duración de una tarde. (Uno no puede evitar pensar de nuevo en las Correspondencias de Baudelaire.) Caes inmerso en una suerte de remolino de recuerdos sensoriales hacia un momento de placer siempre en retroceso, un momento de reconocimiento total.

La intensidad de esta experiencia puede ser alucinatoria. La caída hacia el pasado con la creciente excitación que la acompaña, que al mismo tiempo es la imagen inversa de la esperanza de que vuelva, una renuncia, tiene algo comparable al orgasmo. Finalmente, todo es simultáneo e inseparable del fuego malva del lilo.

Y, sorprendentemente, todo esto puede deducirse de una afirmación que en 1895 Monet hizo, con ligeras variaciones en las palabras, en diferentes ocasiones:

El motivo es para mí del todo secundario; lo que quiero representar es lo que existe entre el motivo y yo.

Lo que él tenía en mente eran los colores; lo que por necesidad le viene a la mente al espectador son recuerdos. El hecho de que por lo general el impresionismo se preste a la nostalgia (obviamente en ciertos casos particulares la intensidad de los recuerdos excluye toda nostalgia) no se debe a que vivimos un siglo después, sino que es simplemente el resultado de la forma en que estas pinturas exigen siempre ser leídas.

¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Antes, el espectador entraba en una pintura. Su marco o sus bordes eran un umbral. La pintura en cuestión creaba su tiempo y espacio propios, que eran como una alcoba, un escondite del mundo, y la experiencia de estos, más clara de lo que suele estar en la vida, permanecía inalterable y podía visitarse. Esto tenía muy poco que ver con el uso de una perspectiva sistemática. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de un paisaje chino de Sung. Se trata más de una cuestión de permanencia que de espacio. Incluso cuando la escena representada era momentánea —por ejemplo, la Crucifixión de san Pedro de Caravaggio—, su carácter momentáneo está contenido en una continuidad: el arduo subir de la cruz constituye una parte del punto de reunión permanente de la pintura. Los espectadores se cruzan en la Tienda de Salomón de Piero della Francesca, o en el Gólgota de Matthias Grünewald o en el dormitorio de Rembrandt. Pero no sucede lo mismo en la Estación de St. Lazare de Monet.

El impresionismo cerró ese tiempo y ese espacio. Lo que muestra un cuadro impresionista está pintado de tal forma que uno se ve obligado a reconocer que aquello ya no está ahí. Es en este punto y solo en este en donde el impresionismo se acerca a la fotografía. Uno no puede introducirse en una pintura impresionista; en su lugar, la pintura extraerá tus recuerdos. En cierto sentido, es más activa que uno mismo: ha nacido el espectador pasivo; lo que recibes se toma de lo que sucede entre tú mismo y el cuadro. Dentro de él ya no sucede nada. Los recuerdos extraídos a menudo son placenteros —la luz del sol, las orillas del río, los campos cubiertos de amapolas— y, sin embargo, son también angustiosos porque cada espectador permanece solo. Los espectadores están tan separados como las pinceladas. Ya no hay un punto de encuentro común a todos.

Volvamos ahora a la tristeza de los ojos de Monet. Monet creía que su arte era un arte profético y que estaba basado en el estudio científico de la naturaleza. O, al menos, esto es lo que empezó creyendo y a lo que nunca renunció. El grado de sublimación que implicaba esta creencia queda patéticamente demostrado en la historia de la pintura que hizo de Camille en su lecho de muerte. Camille murió en 1879, a los treinta y dos años. Muchos años después, Monet confesaría a su amigo Georges Clemenceau que su necesidad de analizar los colores constituía tanto la alegría como el tormento de su vida, hasta tal punto, continuó diciendo, que “un día me encontré mirando el rostro sin vida de mi querida esposa y lo único que se me ocurrió fue observar sistemáticamente los colores, ¡como llevado por un reflejo automático!”

Esta confesión era, sin lugar a dudas, sincera, pero las pruebas que ofrece la pintura son bastante diferentes. Una ventisca de pintura blanca, gris y púrpura azota las almohadas de la cama; una terrible ventisca de pérdida que borrará para siempre las facciones de la mujer. En realidad, puede haber muy pocas pinturas de un lecho de muerte que sean tan intensamente sentidas o tan subjetivamente expresivas.

Y, sin embargo, se diría que Monet era ciego en este punto, que no veía la consecuencia de su propio acto de pintar. El positivismo y el carácter científico que reivindicaba para su arte nunca concordaron con la verdadera naturaleza de este. Lo mismo puede decirse de su amigo Émile Zola. Zola creía que sus novelas eran tan objetivas como informes de laboratorio. Su poder real (evidente en Germinal) procede de un profundo —y también oscuro— sentimiento inconsciente. En aquel momento, el manto cada vez más amplio de la investigación positivista ocultaba a veces la misma premonición de pérdida, aquellos mismos miedos de los que, años antes, Baudelaire había sido el profeta.

Y esto explica el hecho de que la memoria sea el eje no reconocido de toda la obra de Monet. Su famoso amor por el mar (en el que quería que lo enterraran a su muerte), los ríos, el agua, era tal vez una manera simbólica de hablar de las mareas, las fuentes, la recurrencia.

En 1896, volvió a pintar uno de los acantilados próximos de Dieppe, que ya había pintado en varias ocasiones catorce años antes: Acantilado en Varengeville (garganta de Petit-Ailly). Esta pintura, como muchas otras de este mismo período, está muy trabajada, incrustada, y contiene un mínimo de contraste tonal. Recuerda la miel espesa. Su interés ya no es la escena instantánea, tal como la revela la luz, sino más bien la lenta disolución de la escena por la luz, una evolución que condujo hacia un arte más decorativo. O, al menos, esta es la “explicación” usual basada en las premisas del propio Monet.

A mí me parece que el interés de esta pintura reside en algo bastante diferente. Monet trabajó en ella un día tras otro creyendo que estaba interpretando el efecto de la luz del sol disolviendo, en un paño de miel colgado junto al mar, los matorrales y la hierba. Pero no era eso lo que hacía, y la pintura en realidad tiene muy poco que ver con la luz del sol. Lo que él mismo estaba disolviendo en un paño de miel eran todos sus recuerdos anteriores de aquel acantilado, de forma que este paño los absorbiera y los contuviera todos. Es este deseo casi desesperado por salvarlo todo lo que la hace una imagen tan amorfa, tan sosa (y, sin embargo, si uno la reconoce por lo que es, también tan emocionante).

Y algo muy parecido es lo que sucede en las pinturas de los nenúfares de su jardín realizadas por Monet en el último período de su vida en Giverny (1900-1926). En estas pinturas (interminablemente retocadas, dada la imposibilidad óptica de la tarea de combinar las flores, los reflejos, la luz del sol, los juncos subacuáticos, las refracciones de la luz, las ondulaciones del agua, la superficie, el fondo), el verdadero objetivo no era ni decorativo ni óptico; era conservar todo lo que era esencial en aquel jardín, que él había construido y que ahora en la vejez apreciaba más que cualquier otra cosa en el mundo. El estanque de los nenúfares representado en la pintura iba a ser un estanque que lo recordara todo.

Y aquí nos encontramos ante el quid de la contradicción que vivió Monet como pintor. El impresionismo cerró el tiempo y el espacio en los que la pintura anterior había podido preservar la experiencia. Y como resultado de este cierre —que se vio, por supuesto, acompañado y finalmente determinado por los desarrollos sociales que tuvieron lugar a finales del siglo XIX—, ambos, pintor y espectador, se encontraron más solos que nunca, más agobiados por la ansiedad de que su propia experiencia era efímera y carente de sentido. Ni siquiera todo el encanto y la belleza de Île-de-France, un sueño dominguero del paraíso, podía consolarlos.

Solo Paul Cézanne comprendió lo que sucedía. Sin ayuda de nadie, impaciente, pero sostenido por una fe que no tenía ninguno de los impresionistas, se lanzó a la monumental tarea de crear una nueva forma de tiempo y espacio en la pintura, de modo que finalmente la experiencia pudiera volver a ser compartida.

***

Hay, sin duda, muchas maneras de visitar la magnífica exposición que el Gran Palais de París dedica estos días a la obra de Claude Monet. El visitante puede proceder como si avanzara por un camino rural. Un camino que, entre bosques o siguiendo la línea costera, terminará llevándole a Giverny, el lugar donde el pintor creó su querido jardín y pasó sus últimos años pintando una y otra vez los famosos nenúfares. La naturaleza que atraviesa este camino es claramente francesa, como lo es el término ‘impresionismo’. Es una naturaleza que hace que te enamores de la Francia de hace cien años.

Otra posibilidad es que el visitante escoja un solo cuadro, pongamos El Petit-Ailly, Varengeville, a pleno sol (1897). Monet pintó varias veces este acantilado, con el barranco cubierto de vegetación que se precipita hacia el mar y la llamada “casa del pescador”. Era para él un tema inagotable. Siguiendo las pequeñas pinceladas, las “comas” de pintura al óleo, uno puede dejar que su vista se pierda en el cuadro. Entonces, esas innumerables