11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

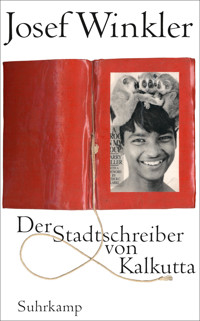

»Am New Market stehen in einem Korb zwei weiße Hähne mit sichelförmigem Schwanz, rotgezackten, durchscheinenden, in die Höhe stehenden Kämmen, die bei jeder Bewegung gummiartig zur Seite kippen. Rundum sind die brennenden Glühbirnen mit Silberpapier ummantelt, damit das Licht konzentriert auf die aufgestapelten Papayas, Mangos und auf die Früchte der Ananas aus Kerala fällt.« So lautet eine der Kapitelüberschriften – und gleich sind wir mittendrin in der Überfülle der Beobachtungen und kleinsten Geschichten, die Josef Winkler notiert hat.

Den Indienfahrer hat es diesmal nicht nach Varanasi zu den Einäscherungsstätten am heiligen Ganges, sondern nach Kalkutta verschlagen. Dort nimmt er uns mit auf seine Touren durch die Stadt – immer wieder hinein in das elektrisierende, bunt verwirrende Treiben auf einem großen Lebensmittelmarkt; leuchtendes Indien.

Dann auch hier zum Einäscherungsort am heiligen Fluss (dem Hooghli) und schließlich zur herzzerreißenden Opferung vieler kleiner weißer Ziegen. Darunter die Lieblingstiere von Kindern, die diese in Begleitung der Eltern heranführen, damit im finsteren Tempel die Göttin Kali ihr Blut trinken kann; dunkles Indien.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 90

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Josef Winkler

Der Stadtschreiber von Kalkutta

Suhrkamp

inhalt

Ein Strauß Zimtblumen

Der Stadtschreiber von Kalkutta

Textnachweis

Ein Strauß Zimtblumen

»So spähen wir, getröstet von der Wärme, genauer aus nach den armen Verstorbenen, die da verbrennen, ohne irgendjemanden zu belästigen. Nie, nirgends und zu keiner Stunde, in keinem Akt unseres ganzen indischen Aufenthaltes haben wir ein so tiefes Gefühl der Gemeinsamkeit, der Ruhe und, beinahe, der Freude empfunden.«

Pier Paolo Pasolini, »Der Atem Indiens«

»Abfahrt. Mutter hat geweint. Auch ich weinte zu Hause. Die Jungs empfingen mich lauthals am Bahnhof … Ich hatte kein Reisefieber. Doch seit einigen Tagen tut es mir wirklich leid, daß ich abreisen muß«, schreibt im November 1928 der 22jährige zukünftig berühmte Religionswissenschaftler und Schriftsteller Mircea Eliade als erste Notiz in sein »Indisches Tagebuch, Reisenotizen 1928 – 1931«. Es ist mittlerweile elf Jahre her, ich hatte versprochen für einen Monat nach Indien zu kommen. Eingeladen hatte mich das Goethe-Institut im Jahre 2006, als auf der Frankfurter Buchmesse der Schwerpunkt »Indien« angesagt war. Sechs Schriftsteller aus dem deutschen Sprachraum wurden in verschiedene Städte nach Indien, sechs indische Schriftsteller wurden nach Deutschland eingeladen. Zuerst schlug man mir Pune vor, ich wollte aber unbedingt ins mir damals noch völlig unbekannte Kalkutta. Als es dann soweit war, tat es auch mir leid abzureisen und einen Monat lang wegzubleiben von den Kindern, Siri war erst 4 Jahre, Kasimir 11 Jahre alt, aber es war zu spät. Das Flugzeug der British Airways von London nach Kalkutta hatte bereits abgehoben. Ich war auch verzweifelt und wütend, weil ich meinen parfumlosen französischen Rasierschaum, den ich in meinem Handgepäck hatte, in London abgeben mußte, mir graute vor anderen auf meiner Gesichtshaut brennenden, parfümierten Rasiermitteln. In meiner Verzweiflung überlegte ich mir, ob ich einer Stewardeß in ihren dicken Oberarm beißen sollte, damit man das Flugzeug stoppen und mich abführen, ins Leben zurückbringen würde, wie ich in diesem Augenblick glaubte, aber ich wollte kein Aufsehen erregen und begann, zurückgefallen in eine Kindheitsangst, mit leisem, weinerlichem Kichern, gleichzeitig süffisantem Lächeln und mir selber in den Daumen beißend, das erbarmungswürdige Schutzengelmein zu beten, »… laß mich dir empfohlen sein, steh in jeder Not mir bei …« »Nein, mein Gott ist Jahwe. Ich kenne ihn nicht und möchte nicht, daß er mich kennt. Er ist nachtragend und vergibt erst am Jüngsten Tag. Er zeigt sich mir nicht, weil er mich vernichten würde«, steht im »Indischen Tagebuch« von Mircea Eliade.

Angekommen in Kalkutta wurde ich in einem Restaurant zu einem luxuriösen Abendessen für einen indischen Schriftsteller eingeladen, an dem mehr als zehn Gäste teilnahmen. Zu später Stunde beim allgemeinen Lob des Essens beeindruckte mich ein deutscher Korrespondent, der schon seit Jahrzehnten in Indien weilte und seine Berichte in der »Frankfurter Allgemeinen« veröffentlichte, als er mir zuflüsterte: »Ob das Essen wirklich gut ist, werden wir erst am nächsten Tag erfahren!« Nachdem ich das Restaurant verlassen hatte, bezog ich um Mitternacht mein Zimmer im Hotel »Bengali Club« und verkroch mich in der nach Chlor riechenden weißen Bettwäsche. Bereits am frühen Morgen wurde ich von den Krähen und den ständig hupenden Autos und Motorrädern geweckt. »Drei Raben wecken mich in der Früh. In der Nacht weckten mich dagegen die unsichtbaren Mücken, das schnurrende Geräusch des Ventilators und das bleiche Licht an der Decke, das vom Korridor und aus den Nachbarzimmern kam«, steht im »Indischen Tagebuch« von Mircea Eliade. Ein Dienerjunge brachte mir eine Kanne Darjeeling-Tee, Toast, Butter und Orangenmarmelade, das tägliche Frühstück, das er mir einen Monat lang jeden Morgen auf meinen Zimmertisch stellen sollte. Wenn ich mich im Hotel aufhielt, saß er immerzu auf einem Schemel vor meinem Zimmer. Öffnete ich die Tür, erhob er sich, faltete seine Hände und flüsterte schüchtern: »Namasté!« Täglich wechselte er meine Bettwäsche, reichte mir frische Handtücher und desinfizierte das Bad. Manchmal stand er Hand in Hand mit einem anderen jungen Hoteldiener an der Treppe und blickte mir nach, wenn ich die verschlungene Hoteltreppe hinuntertrippelte und zur Tür hinaus auf die Straße ging. Es war Monsunzeit, September. Als einmal die Straße vor dem Hotel hüfttief unter Wasser stand und ich meine zwei abendlichen indischen Kingfisher-Biere vom Getränkeshop von der anderen Straßenseite holen wollte, verbat er mir, das Hotel im strömenden Regen zu verlassen. Vom Fenster aus sah ich, wie er, mit den beiden Bierflaschen in den hoch erhobenen Händen durch das tiefe Wasser watete.

Mit meiner Pelikan-Füllfeder und mit meinem Notizbuch, auf dem ein plitschnasser indischer Knabe am Ufer des Meeres abgebildet war, der keck lachend zwischen mehreren über und über mit gelben und orangefarbenen Blumengirlanden behängten Ganeshas, Statuen des indischen Elefantengotts, hockt, ging ich kreuz und quer durch die Straßen von Kalkutta und begann meine Beobachtungen aufzuschreiben, bis ich am späten Nachmittag wieder ins Hotel »Bengali Club« zurückkehrte und mir der junge, Bengali sprechende Diener eine Kanne Darjeeling-Tee und einen Teller mit Pistazien bestreuter indischer Gewürzkekse brachte, »Naan Khatai« genannt, worauf ich mich ein, zwei Stunden ausruhte, bevor ich wieder aufbrach und in die Stadt ging auf der Suche nach Bildern und Geschichten. Am zweiten oder dritten Tag stellte ich mich nach einer unerwartet aufkommenden Angst und dem Gefühl schrecklicher Einsamkeit immer wieder ans Hotelfenster und überlegte mir, ob ich nicht auf das Glasdach hinunterspringen, mich verblutend einigeln sollte in die ringsum spritzenden Glassplitter, hörte das Schreien der Krähen, das Hupen der Autos und Motorräder, das Schreien der Kinder in der Bengalisprache, bis ich schließlich in meiner Not meinen Arzt in Österreich anrief, der mir empfahl, in eine Apotheke zu gehen und das homöopathische Medikament »Aurum metallicum C 1000« zu kaufen und drei Kügelchen einzunehmen, nicht mehr. Von zu Hause erfuhr ich, daß sich die vierjährige Siri jeden Tag in mein Bett legte und jammerte: »Der Papa soll kommen!« Als Mircea Eliade Ceylon verließ, das heutige Sri Lanka, wo seine Reise durch den indischen Subkontinent begonnen hatte, und nach Kerala reiste, schrieb er in sein Tagebuch: »Dir wird auf einmal klar, daß du gehst, daß du abreist, daß du dich möglicherweise für immer von dem schönsten Ort trennst, den du je zu Gesicht bekommen hast – und dann offenbart sich dir dieser gottverlassene Winkel in seiner gesamten Trostlosigkeit, die Strände sind noch öder und trauriger, die Fischerhütten noch mehr von Armut entstellt. Du fühlst eine schreckliche Einsamkeit.«

Aurum metallicum, heißt es in der Medikamentenbeschreibung, ist ein homöopathisches Heilmittel, das euphorisierend, gegen Depressionen und Selbstmordgefühle wirkt. Unweit des Hotels »Bengali Club« befand sich die homöopathische Apotheke »Murli Medical Hall« in der Stuart Lane. Ich bestellte das Medikament, indem ich einen Zettel mit meinen Wünschen in einen Korb legte. Der Korb wurde mit einem Strick ins obere Stockwerk gezogen, wo die Medizin präpariert wurde. Nachdem ich eine Zeitlang mit meinem Notizbuch durch die Straßen gegangen war, kehrte ich in dem Moment in die Apotheke »Murli« zurück, als das Körbchen mit dem fertigen Medikament zur Verkaufstheke heruntergelassen wurde. Ich ging ins Hotel »Bengali Club«, schlich wie ein Geheimnisträger mit der Aurum-Phiole an meinem vor der Zimmertür sitzenden Diener vorbei, setzte mich im Hotelzimmer auf den Diwan und ließ drei Kügelchen Aurum metallicum auf der Zunge zergehen. Sofort hatte ich in meiner Einbildung das Gefühl, daß ein warmer Blitz durch meinen Körper fährt, ich beruhigte mich schnell und fühlte mich beglückt, ich war wieder voller Hoffnung. Es war meine Rettung, der Glaube meines kindlichen, seligen Schutzengels, der nachtragend ist und mich vernichten wollte, hatte mir nun mit einem einzigen, strafenden Fingerzeig geholfen. Ich hatte keine Angst mehr, weder vor den Engeln noch vor den Teufeln. Ich stand auf, nahm Füllfeder und Notizbuch und ging in die Stadt.

Tag für Tag verließ ich nach dem Frühstück den »Bengali Club« und ging auf der Suche nach Motiven durch Kalkutta, blieb da und dort am Straßenrand stehen und notierte ausführlich mit blauer Tinte aus einem indischen Tintenfaß, auf dem ein Pfau abgebildet ist, der seine Federn fächerförmig ausgebreitet hat, die Natura-morta-Beobachtungen meiner Stielaugen: Vor einem schmiedeeisernen Tor stieß ich auf einen Mann, der es mit einem Stoffetzen und den bloßen Händen so lange versilberte, bis er selber von Kopf bis Fuß voller Silber war, einer lebenden Statue glich. Ich fuhr zum Nimtala Ghat, wo am Ufer des heiligen Flusses Hooghli die Toten von der Berufsgruppe der »Dom« eingeäschert werden, und beschrieb Einzelheiten der hinduistischen Bestattungen. Auf einem mit Blumen überladenen Bett wurde eine verstorbene alte Frau mit Hilfe zweier unter das Bett geschobener Bambusstangen zum Einäscherungsplatz getragen. Auf dem Kopf und auf den Füßen der Toten lagen Kränze mit weißen Rosenblüten. An den vier Bettenden hingen neben mehreren brennenden Räucherstäbchen vier Bündel weißer Lilien mit den Köpfen nach unten. Ein spindeldürrer, mit Asche von den Toten beschmierter, Marihuana rauchender Sadhu sammelte drei leere Dosen auf, in denen Butterschmalz war, das bei den Einäscherungsritualen verwendet wurde.