16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

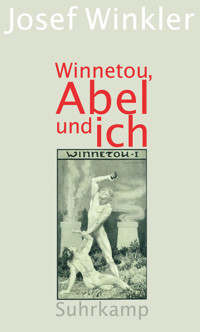

Der Autor der Indianergeschichten war des jungen Josef Winkler Lektüregott. Als der älter und selber Autor (und 2008 Georg-Büchner-Preisträger) Gewordene ein halbes Jahrhundert nach seiner ersten Begegnung die drei »Winnetou«-Bände sowie »Weihnacht« wiederlas und die Bilder Sascha Schneiders betrachtete, entstanden vier Nacherzählungen der wichtigsten Szenen. Eingeleitet werden sie von der Titelgeschichte »Winnetou, Abel und ich«, die noch einmal in Winklers Kärntner Indianerkindheit zurückführt. »Mutter und Vater beäugten mich beim Lesen mit misstrauischen Blicken, denn die Nachbarin sagte einmal zu meiner ahnungslosen Mutter, die ihr ganzes Leben kein Buch gelesen hatte: >Karl May verdirbt ihn!< Erlöst wurde ich erst vom Tierarzt, dem vornehmen Dr. Weber, der nach einer Operation im Stall, als er in der Küche mit einer Terpentinseife seine Hände wusch und dabei fragte, was ich denn da lese, in Anwesenheit meiner Eltern ein Lob spendete: >Sehr gut! Sehr gut!<«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Karl May war des jungen Josef Winkler Lektüregott. Älter und selber Autor geworden, las der Büchnerpreisträger »Winnetou« und »Weihnacht« erneut und betrachtete die Bilder Sascha Schneiders. Vier Nacherzählungen entstanden - dazu eine Geschichte, die noch einmal in Winklers Kärntner Indianerkindheit zurückführt.

Als die Karl-May-Filme mit Pierre Brice und Lex Barker Mitte der Sechzigerjahre in die österreichische Provinz kamen, wurden in meinem Heimatdorf Kamering Filmplakate auf unsere marode Heustadelwand geklebt, neben einem üppig Früchte tragenden Marillenbaum, den der Onkel für mich eingepflanzt hatte. Im Nachbardorf Ferndorf, am anderen Ufer der Drau, im Kinosaal des Heraklithwerkes, wurde »Winnetou I« gezeigt. Über eine Stunde lang flehte ich meinen Vater in der ratternden Getreidemühle an, ob ich mit dem Lehrer ins Kino gehen dürfe, das erstemal in meinem Leben, bis er, vollkommen eingestaubt vom frischen Mehl, zustimmend nickte. Danach wollte ich unbedingt die Karl-May-Bücher lesen, wußte aber nicht, wie ich an Geld herankommen sollte, denn die Mutter sagte einmal: »Für Bücher haben wir kein Geld!«

In meiner Verzweiflung begann ich von den Eltern und von der Pfarrerköchin Geld zu stehlen. Mutter und Vater beäugten mich beim Lesen mißtrauisch, denn die Nachbarin sagte zu meiner leichtgläubigen Mutter: »Karl May verdirbt ihn!« Erlöst wurde ich erst vom Tierarzt, der nach getaner Arbeit mit einer Terpentinseife, auf der ein Hirschkopf eingeprägt war, seine Hände wusch und mich dabei fragte, was ich denn da lese, und mich in Anwesenheit meiner Eltern bestärkte: »Sehr gut! Sehr gut!«

Noch im Alter von fünfzehn Jahren, als ich bereits die Handelsschule in Villach besuchte, verlor ich die Karl-May-Bücher nicht aus den Augen, obwohl ich bereits Camus, Hemingway und Sartre las. In einer Buchhandlung entdeckte ich gebundene Ausgaben mit den mich anziehenden mystisch-christlich-homoerotischen Deckblattbildern des Künstlers Sascha Schneider, einem Zeitgenossen und Freund von Karl May. Woche für Woche stahl ich nacheinander diese sündteuren antiquarischen Bücher.

Der älteste Bruder und zukünftige Hoferbe beschwerte sich beim Vater, daß auch er auf dem Hof arbeiten müsse, damit mein Schulgeld für die Handelsschule bezahlt werden könne, während meine anderen Geschwister in einer Handwerkerlehre ihr eigenes Geld verdienten. Die Maschinschreiblehrerin verlangte, daß wir, um das Zehnfingersystem schneller zu erlernen, auch zu Hause üben sollten. Als der Vater einmal mit dem ältesten Bruder aus Villach zurückkam, stellte er grinsend eine Brother de luxe, eine hellblaue Schreibmaschine mit weißen Kunststofftasten auf den Küchentisch unter den Augen des mürrischen zukünftigen Ackermann, der mit dem Vater die Schreibmaschine auch noch aussuchen mußte.

Der Marillenbaum wurde eines Tages vom Vater, der mich bei einem Mittagessen im Beisein meiner Brüder einen »nutzlosen Marmeladefresser« nannte, und vom ältesten Bruder ohne Vorankündigung abgeholzt. Es war wie ein Mordanschlag.

Ich nahm »Winnetou III« mit dem Titelbild von Sascha Schneider zur Hand, auf dem der nackte Winnetou abgebildet war, dem bei der Himmelfahrt die Häuptlingsfeder abhandenkam, und begann die Sterbepassage abzutippen, das Zehnfingersystem am Tod Winnetous zu erlernen. Schritt- und buchstabenweise begann damit Anschlag für Anschlag der Abschied von den Eltern und Geschwistern.

Josef Winkler, geboren 1953 in Kamering (Kärnten), lebt in Klagenfurt.

Josef Winkler

WINNETOU, ABEL UND ICH

Mit Bildern von Sascha Schneider

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagabbildung: Zeichnung von Sascha Schneider, © Karl-May-Museum Radebeul bei Dresden

Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner

eISBN 978-3-518-73947-1

www.suhrkamp.de

Inhalt

Winnetou, Abel und ich

Selki lata und Schöner Tag

Swallow, Parranoh und Pimo

Weihnacht oder Die gute Haut

Winnetous Mord und Winnetous Tod

Ende des 18. Jahrhunderts besuchte der berühmte Fotograf Burton Holmes mit seinem Freund Oscar Depue das nördliche Arizona, wo sie den Schlangentanz der Hopi-Indianer filmten. Als er den fertigen Film vor 500 Angehörigen des Navaho-Stammes vorführte, befühlten und streichelten die völlig verblüfften Indianer, die sich in den beweglichen Bildern wiederfanden und erkannten, die Leinwand und rieben ihre Wangen daran.

Winnetou, Abel und ich

Mitte der sechziger Jahre kamen die Karl-May-Filme in der österreichischen Provinz in die Kinos. Als »Winnetou I« in Ferndorf auf der Leinwand flimmerte und meine Schulfreunde, die Söhne des Lehrers Emanuel Wenger, mir stolz auf der Dorfstraße berichteten, daß sie mit ihrem Vater im weißen Volkswagen von unserem Heimatdorf Kamering ans andere Ufer der Drau, nach Ferndorf, führen, um sich den Winnetoufilm anzuschauen, fragte ich den Lehrer, ob ich mitfahren dürfe. Bis dahin hatte ich noch nie einen Kinosaal betreten, nie eine Leinwand gesehen. Ich ging an einem frühen Nachmittag zu meinem Vater, der in der Getreidemühle neben dem Plumpsklo in stundenlanger Arbeit wieder einmal das ohrenbetäubende Mahlwerk reparierte mit den immer wiederkehrenden Fluchworten »Teufel! Teufel! Doppelteufel!«, und fragte ihn, ob ich mit unserem Oberlehrer, wie wir ihn respektvoll und im geheimen auch ironisch nannten, und mit seinen beiden Söhnen ins Kino gehen dürfe. »Winnetou eins spielt!« rief ich im Lärm der Mühle dem Vater zu. Er reparierte weiter verbissen und mit gerunzelter Stirn das Mahlwerk, gab mir aber keine Antwort. Nachdem ich ihn mehrere Male gefragt hatte, verließ ich die mit vielen vom Mehlstaub beschwerten, tief herunterhängenden Spinnweben ausgekleidete Mühle, in der auf jedem Gegenstand ein zentimeterdicker Mehlfilm lag, ging an der schlampig abgedeckten Jauchegrube vorbei, setzte mich eine Zeitlang auf den hölzernen Rand des Plumpsklos mit dem breit ausbetonierten Schlund, in dem dann und wann ungeliebte, neugeborene Katzen verschwanden, um dann in der Jauchegrube aufzutauchen, blätterte in der »Kärntner Kirchenzeitung« und kehrte in die Mühle zurück. Wieder bekam ich vom Vater keine Antwort, ging noch einmal aufs Plumpsklo und raschelte nervös in den herumliegenden Zeitungen. Die Mühle ratterte inzwischen mit regelmäßigem Ton, sie war repariert, der Vater war von oben bis unten mit Mehl bestäubt, selbst an seinen Augenbrauen hing der Staub des frisch gemahlenen, warmen Getreides, weiß waren auch seine schmalen, trockenen Lippen, selbst an den Bartspitzen hing da und dort als winziger weißer Punkt ein Mehlstaubpartikel. Laut rief ich in das klappernde Geräusch hinein: »Tate! Darf ich mit dem Lehrer ins Kino gehen? Winnetou eins spielt, fünf Schilling kostet es. Der Eman und der Erich kommen auch mit!« Ich kam wohl fünfmal bei ihm vorbei, es dauerte über eine Stunde, bis der am ganzen Körper mit Mehl bestäubte Vater zustimmend nickte, aber nach wie vor sagte er kein Wort. Zum Schluß flehte ich nur mehr jammernd: »Tate! Tate! Tate! Kann ich …«

Am Abend ging ich in den Stall und bat ihn um das Kinogeld. Ich hatte Angst, daß er sein wortloses Versprechen schon wieder vergessen oder es sich überhaupt anders überlegt haben könnte. Er schob seinen speckigen dunkelgrauen Arbeitshut, der wohl ein Jahrzehnt nicht gewaschen wurde, nachdenklich auf seinen Hinterkopf, runzelte die Stirn, stand wortlos vom Melkschemel auf, ging über den Hof, ins Haus und in die Küche und nahm aus dem obersten linken Fach der Küchenanrichte, die einst mit dem ganzen Geschirr zu Boden gedonnert war, seine schwarze Brieftasche heraus, gab mir wortlos das Geld und verschwand in den Stall, hockte sich, gedankenverloren mit beiden Händen den Kopf aufstützend, zur pumpenden elektrischen Melkmaschine zwischen zwei Kühe. Neben der abgegriffenen Brieftasche befanden sich in dem Fach auch sein elektrischer Philips-Rasierapparat und die mechanische »Wehrmacht-Alcoso-Haarschneidemaschine-Solingen«, die man heute noch erwerben kann, mit der er mich und meinen jüngeren Bruder alle paar Monate malträtierte. Auf der zerfledderten roten Schachtel, auf der die Haarschneidemaschine abgebildet war mit den mich immer bedrohenden, kleinen, Daumen und Zeigenfinger stützenden Hörnern an den Haltegriffen, stand in großen Lettern: »Máquina para cortar el pelo«. Diese manuelle Haarschneidemaschine mit den zangenartigen Handhebeln war aus zwei kammartigen Messern zusammengesetzt, von denen das untere mit den, um Verletzungen an der Kopfhaut zu vermeiden, abgerundeten Zinkenspitzen fest fixiert war und sich das darüberliegende, bewegliche Messer durch das rhythmische Zusammendrücken der beiden Handhebel hin und her bewegte und die Haare abschnitt. Die beiden älteren, auf dem Hof mitarbeitenden Brüder durften bereits zum Friseur Riepl ins Nachbardorf Paternion fahren und sich dort die Haare schneiden lassen. Wenn der Vater dann einmal zu uns jüngeren sagte: »Ihr schauts schon wieder aus wie die Beatles!« wußte ich, was uns in den nächsten Tagen blühen würde. Den Tag und die Stunde, wann sich das Haarschneideritual abspielen sollte, bestimmte ausschließlich er. Jedesmal, wenn er mir mit dieser oft in die Kopfhaut beißenden Wehrmachtsmaschine meine Haare scherte, vom Kragen hinauf bis zur Fontanelle, und auf unseren Kinderköpfen eine Hitlerjungenfrisur zurechtschneiderte, hatte ich das Gefühl, vom eigenen Vater – von wem sonst? – geköpft zu werden, weit über ein Jahrzehnt hinaus hat er mich auf diese Art mehrmals im Jahr fürchterlich zugerichtet. Die abgeschnitten vom Haupt rutschenden Haare klebten auf meinen tränennassen Wangen. Hätte ich nicht in die Schule gehen müssen, hätte ich mich aus Scham und Eitelkeit tagelang im Schlafzimmer verkrochen und mich unter meinem Bett in die Staubflocken eingenistet. Nur einmal entstand eine heitere Stimmung, in der ich die Hoffnung faßte, daß dieses mörderische Haarschneideritual zu Ende gehen werde und auch wir, mein jüngerer Bruder und ich, endlich zum Frisör Riepl nach Paternion würden fahren können, als nämlich die Haarschneidemaschine nicht mehr funktionierte, der Vater das Gerät auseinanderschraubte, mit Nähmaschinenöl beträufelte, zusammenschraubte und neuerlich versuchte, mir die Haare zu scheren. Als die Maschine noch immer nicht funktionierte, warf er sie, »Teufel! Teufel! Doppelteufel!« fluchend, in die Küchenecke, gegen die vor dem Herd stehende Holzkiste. Mit hochrotem Kopf, besorgt, vielleicht das Gerät zerstört zu haben, hob er sie auf, versuchte es noch einmal, und zu meinem Schrecken und zu seinem Grinsen funktionierte die Haarschneidemaschine wieder und ratterte über meinen Hinterkopf. Ich hoffte, daß er sich eine neue, eine modernere kaufen und es tage-, vielleicht wochenlang dauern würde, bis er dafür in die Stadt käme. Ich war tieftraurig, als ich auf dem Küchenboden, auf meinem Schuhwerk und an den braungebrannten Unterarmen meines Vaters büschelweise meine abgeschnittenen brünetten Haare sah.

Als ich nach meinen geduldigen Bettelgängen in die enge weißbestäubte Getreidemühle das Geld für die Kinoeintrittskarte erhalten und auch den Lehrer über mein Glückslos im frischen Mehlgeruch informiert hatte, zog ich meine schönsten Kleider an, die ich von meiner Tante und Taufpatin, der »Gote«, wie wir sie nannten, der kinderlosen Ragatschnig Tresel, neben einem silbernen Schokoladeosterlamm mit der Auferstehungsfahne aus farbigem Marzipan und einem großen Schokoladeosterhasen sowie einem selbstgemachten, mit Vanillestaubzucker bestreuten Marmorgugelhupf, in dem ein Zehnschillingtaler steckte, wie immer zu Ostern bekommen hatte, am Karsamstag, zum Auferstehungstag. In der Mitte des Gugelhupfs, in einem kreisrunden Loch, steckte ein gekochtes und gefärbtes Osterei mit dem mehrfarbigen Abziehbild eines die Auferstehungsfahne haltenden Jesus, der sein weißes Leichentuch um Hüften und Brust geschlungen hat. Beim Eierpecken, wie wir es nannten, wenn mein jüngerer Bruder und ich die gefärbten Ostereier in einer Ecke aufstellten und Geldstücke danach warfen, in der Hoffnung, daß sie im hart gekochten Ei steckenbleiben würden und wir im brüderlichen Wettstreit einen Sieger ausrufen könnten, versuchte ich den die Auferstehungsfahne haltenden Jesus mit dem Zehnschillingtaler mitten ins Herz zu treffen. Hatte ich ihn schwer verletzt oder überhaupt getroffen, so daß an der Eierschale Kopf und Gesicht von Jesus von Nazareth zersplitterten, ging ich aufs Plumpsklo, zog meine Hose hinunter, spielte aus Angst mit meinem Geschlecht und sprach das Vaterunser und das mich wieder für ein paar Stunden oder Tage aus der Hölle erlösende Schutzengelmeingebet, denn ich war wieder ins Höllenbild des katholischen Religionsbüchleins eingetaucht, das ich aus meinem hellbraunen, schweinsledernen Schülerranzen zog, den mir einmal, ebenfalls zu Ostern, die Ragatschnig Tresel geschenkt hatte, ins Höllenbild, das mich fast ein Jahrzehnt lang beängstigte und zu dem im samstägigen Religionsunterricht der Pfarrer Franz Reinthaler die Geschichte vom reichen Mann erzählte, der sich in Purpur und feine Leinwand, wie er wörtlich und höhnisch sagte, kleidete und alle paar Tage ein pompöses Mahl gab, während der arme Lazarus mit den Geschwüren an den Beinen, an der Türschwelle kniend, sich gerne von den abfallenden Brotbröckchen ernährt hätte. Hunde machten sich an ihn heran und leckten an seinen Geschwüren. Als der arme Lazarus starb, wurde er, so der Pfarrer und Religionslehrer vor den gebannt zuhörenden Schulkindern, von den Engeln in den Himmel hinaufgetragen, in den Schoß Abrahams. Der Reiche, der in die Hölle kam, rief in den Himmel hinauf: »Vater Abraham! Erbarme dich meiner und sende den Lazarus zu mir! Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesen Flammen!« Dabei benäßte der Pfarrer seine Fingerspitze und hielt vor den mit weit aufgerissenen Augen in der Schulbank sitzenden Kindern seine Hand in die Höhe und bewegte den feuchten Zeigefinger. Ein gehörnter, haarloser roter Teufel mit spitzem Kinn, spitzen Ohren, langgezogenen, buschigen Augenbrauen, gespreizten, knochendünnen Fingern der linken Hand und hochstehenden großen, durchscheinenden Fledermausflügeln auf seinem Rücken schüttete mit seiner ausgestreckten rechten Hand dem mit hocherhoben flehenden Händen zwischen den hochzüngelnden Flammen in der Hölle liegenden reichen Prasser, der mit einem weißen Tuch um die Hüften bekleidet war und um dessen Oberkörper sich eine lange grüne Schlange gewunden hatte, auch noch aus einem Becher Galle in den Mund. Etwas erhaben auf dem Höllenbild, links oben, kniete der erlöste, dankbare Lazarus vor dem gütigen Abraham und legte die Arme in dessen Schoß.

Besonders in der Zeit, als ich meinem Vater aus dem Weg gehen mußte, wir uns nicht riechen konnten, ich ihn einmal, vom Friedhof kommend, in hundert Meter Entfernung über die Dorfstraße Richtung Friedhof gehen sah und schließlich wortlos, an ihm auf der anderen Seite der Dorfstraße vorbeigehend, beinahe in Ohnmacht gefallen wäre, ich spürte jedenfalls starke Kreislaufstörungen, konnte nicht mehr geradeaus gehen, bekam auch Sehstörungen, erblickte ich im Gesicht dieses Teufels aus dem Höllenbild im Religionsbuch immer wieder die dämonische Seele und die Larve meines Vaters. Aber dennoch, abends, wenn er bei seinem Nachtmahl – er tauchte einen Krapfen in eine Katzenschüssel mit Malzkaffee, an der das weiße Email abgesplittert war – hinter dem Tisch unter dem kleinen Radio saß, gleichzeitig in der Bauernzeitung oder in der Volkszeitung blätterte, setzte ich mich neben ihn, las in einem Karl-May-Buch und schaute immer wieder auf sein rechtes Ohr, das mich maßlos anzog, zählte die Haare und die kleinen dunklen Punkte an der Ohrmuschel und dachte traurig daran, daß auch er eines Tages sterben wird, ich ihn nicht mehr riechen werde können nach der Stallarbeit, am Abend, beim Nachtmahl, denn oft wusch er sich nach der ganzen Tagesarbeit auf dem Feld, im Wald oder im Stall nicht einmal seine Hände. Aber dennoch … In einem Raufhandel mit meinem jüngeren Bruder hatte ich einmal die Volkszeitung zerrissen. Sie war Vaters allabendliches Heiligtum, in dem er nach der Arbeit, vor dem Schlafengehen blätterte und vor allem die politischen Berichte las. Bis zum Sport oder zur Kultur, auf den hinteren Seiten, drang er in der Zeitung niemals vor. Ich ging mit der vor allem auf der Titelseite beschädigten Zeitung in den Stall und beobachtete ihn eine Zeitlang beim Füttern der Stiere, versteckte die Zeitung hinter meinem Rücken. Als er sich wieder zwischen zwei Kühe auf den Melkerschemel setzte, trat ich ängstlich vor ihn hin. »Tate! Ich habe die Zeitung zerrissen!« sagte ich reumütig mit gebrochener Stimme und zeigte sie ihm. Er nickte mit dem Kopf, sagte aber kein strafendes Wort, er zeigte sich zufrieden mit meiner Beichte. Ich lief mit der Zeitung über den beschneiten Hof, klebte die auseinandergerissenen Teile, so gut es ging, mit einem durchsichtigen Klebestreifen, den ich aus dem zerknitterten, hellbraunen, schweinsledernen Schulranzen nahm, zusammen und legte sie sorgsam auf den Küchentisch, an seinen Sitzplatz. An diesem Abend hoffte ich sehr, daß er so bald wie möglich von der Stallarbeit kommen, sich zum Nachtmahl – »Nochblig!«, wie wir es nannten – an den Tisch setzen und die zusammengeflickte Zeitung in die Hand nehmen würde.