Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

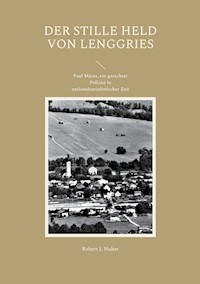

"Der Polizist von heute soll der Freund und Beschützer der anständigen Bevölkerung sein. Nicht so, wie in den verflossenen 12 Jahren. Wenn man da einen Polizisten in seiner Nähe oder gar in sein Haus treten sah, fühlte man sich schon nicht mehr sicher. Man dachte gleich an Gestapo und SD!" So schrieb ein unbekannter Redakteur in einer der ersten Ausgaben des wieder zugelassenen "Hochlandboten" im Sommer 1945. Doch so einen Polizisten gab es im Isarwinkel schon vorher: Paul Mayer, den Kommandanten des Gendarmerie-Postens in Lenggries. Mutig trat er den Nationalsozialisten entgegen und versteckte sogar in seiner Polizeistation fast drei Jahre lang eine jüdische Ärztin - ein in ganz Deutschland einmaliger Vorgang. Dieses Buch fasst seine wechselvolle Lebensgeschichte des "Gerechten unter den Völkern" zusammen und soll so dazu beitragen, dass der stille Held nicht in Vergessenheit gerät.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 73

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Erich Kästner

Inhalt

Einleitung

Paul Mayer im Ersten Weltkrieg

Polizist in der Weimarer Republik

Die ersten Jahre im Nationalsozialismus

Die Familie der jüdischen Ärztin Dr. Sophie Mayer

Das Versteck in Lenggries

Schutz-Polizist in Kriegszeiten

Paul Mayer und die SS im Isarwinkel

Der Kampf um Lenggries

Späte Ehre

LITERATURVERZEICHNIS

QR-Code Verzeichnis

Das (unvermeidliche) Kleingedruckte:

Der Text enthält als Fußnoten zahlreiche aktive Links zu nach Meinung des Verfassers interessanten Webseiten mit weiterführenden Informationen. In Klammern steht dahinter das Datum des Aufrufs der Seiten im Internet. Das ist zwar in der E–Book–Version praktisch, zwingt aber den Autor, sich ausdrücklich von Werbeinhalten auf diesen Seiten zu distanzieren und keine Haftung für die Inhalte und das Funktionieren der Links zu übernehmen!

Für die Leser der Print-Ausgabe werden am Ende des Buches, nach Seitenzahlen sortiert, die Internet-Quellen als Text und als QR-Code wiederholt. Mit dem Smartphone ist damit schnell die betreffende Website erreicht.

Der wissenschaftlich geübte Leser wird um Verständnis dafür gebeten, dass zugunsten der Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen, des Öfteren Wikipedia-Artikel verlinkt sind.

Bild auf der Umschlagvorderseite: © Autor.

Einleitung

„Ich habe nur meine Pflicht getan.“ So antwortete Paul Mayer stets, wenn seine Leistungen im zweiten Weltkrieg zur Sprache kamen. Dabei hat der Lenggrieser Gendarmerie-Kommandant damals Großes geleistet – ohne je viel darüber zu erzählen. Er ist zeitlebens ein stiller Held geblieben.

Seine bekannteste Tat erscheint heute noch schier unglaublich. Ihm ist es gelungen, eine jüdische Ärztin fast drei Jahre lang in seiner Polizeistation vor den Nationalsozialisten zu verstecken. Diese deutschlandweit einmalige Tat würdigte die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem später mit der Ernennung zum „Gerechten unter den Völkern“. Zur Erinnerung an Paul Mayer steht dort eine Zeder in der „Allee der Gerechten“.1 Eine wirklich seltene Auszeichnung, Paul Mayer bekam sie als erster von insgesamt nur sehr wenigen deutschen Polizisten.

Das war jedoch längst nicht alles. Er bewahrte zum Beispiel Dorfbewohnerinnen vor der Einweisung ins Konzentrationslager, beschützte Kriegsgefangene und half im Mai 1945 aktiv mit, Blutvergießen und Zerstörungen durch letzte Kampfhandlungen im Ort zu vermeiden.

Nicht wenige seiner Taten gerieten in Vergessenheit, manche sind nicht genau überliefert, einige jedoch präzise dokumentiert. Der Verfasser stützt sich bei dieser Zusammenfassung deshalb auch auf übereinstimmende Zeitzeugenberichte.

1 Die Ehrung erfolgte zusammen mit seiner Ehefrau Rosa und seiner Schwägerin Maria Lethnar im Jahr 1969. Siehe dazu File-Nr. M.31.2/394: https://righteous.yadvashem.org/?search=Paul%20Mayer&searchType=righteous_only&language=en&itemId=4022271&ind=0 (08.07.2021)

1. Paul Mayer im Ersten Weltkrieg

Am 2. August 1896 kommt Paul Mayer als zweiter Sohn des Landwirts Josef Mayer und seiner Frau Anna, geb. Linner, zur Welt. Sein Geburtsort Sonnering liegt heute im Gemeindebereich Höslwang, Landkreis Rosenheim. Er wächst im ländlichen Umfeld auf, das Königreich Bayern regiert der im Volk beliebte Prinzregent Luitpold. Schon früh muss Paul klar geworden sein, dass er als Erbe für den väterlichen Bauernhof nicht in Frage kommt, das Recht dazu liegt nach damaligem Verständnis beim Erstgeborenen. Er ist ein guter Schüler und beginnt nach kurzer Dienstzeit als bäuerlicher Knecht im Jahr 1912 in München eine kaufmännische Lehre. Paul Mayer schließt sich der „Mercuria“ an, einer katholischen Realschülerverbindung mit den Ritualen studentischer Corps. „Burschenschaften“ sind damals weit verbreitet, sie fördern soldatische Tugenden und unterstützen ihre lernwilligen Mitglieder. Seine Ausbildung kann der junge Paul Mayer trotzdem nicht abschließen, am Tag vor seinem 18. Geburtstag beginnt der Erste Weltkrieg. Er ist wehrpflichtig und muss zur Musterung. Auf die Frage nach seiner Lebensstellung antwortet er „Dienstknecht“, eine noch nicht abgeschlossene Ausbildung zählt für das Militär nicht. Aufgrund einer guten Bewertung der Musterungskommission („gebirgstauglich“) wird Paul Mayer dem königlichen bayerischen Infanterie-Leibregiment, den „Leibern“ zugeteilt. In der Stammrolle finden sich seine Daten:

Abbildung 1: Paul Mayer (Mitte) mit Fechtwaffe im vollen Ornat der Realschulverbindung „Mercuria“. Foto: ©M. Mayer, mit freundlicher Genehmigung.

Abbildung 2: Stammrolle des 2. Ersatzbataillons des königl. bayer. Infanterie-Leibregiments. Infanterist Paul Mayer, katholisch, geboren am 2. August 1896 in Sonnering, Lebensstellung: Dienstknecht, ledig, Eltern: Josef und Anna Mayer, geb. Linner. Beruf des Vaters: Bauer in Sonnering. Eintritt nach Mobilmachung (als Wehrpflichtiger, Anm. d. Verf.) am 20.10.1915 als Landsturm-Rekrut. Nach viermonatiger Grundausbildung zur 5. Kompanie (später dann zur 4.) versetzt. Reproduktion durch „Ancestry“ (www.ancestry.de) aus: Hauptstaatsarchiv, München, bearb. durch den Verfasser.

Paul Mayers Einberufungsjahrgang 1915 ist zahlenmäßig sehr stark, die Münchner Kasernenbauten reichen für die Ausbildung und Unterbringung der Rekruten bei weitem nicht aus. Die Stadt stellt Schulgebäude und Turnhallen zur Verfügung. Für die ihre „Leiber“ machen die königstreuen Münchner gerne Platz. Die „Maria-Theresia-Kreisrealschule“ am Regerplatz, heute Maria-Theresia-Gymnasium, wird so zur Rekruten-Unterkunft, genauso wie die „Höhere Mädchenschule“ St. Anna im Lehel.2 Die Schulkinder werden auf andere Schulen verteilt; die Ausbildung der Soldaten erscheint wichtiger.

Im Frühjahr 1916 erhält Paul Mayer in Immenstadt eine Hochgebirgs-Spezialausbildung, denn das Leibregiment gehört zum Alpen-Korps, also zu den Gebirgstruppen.

Sein erster Kampfeinsatz führt ihn aber in die „Hölle von Verdun“ an die Front in Frankreich. Hier stehen den gut 200.000 französischen Verteidigern etwa 500.000 deutsche Angreifer gegenüber. Auf engstem Raum wirken ab Februar 1916 allein auf deutscher Seite über 1.200 Geschütze aller Kaliber. Die Soldaten verschanzen sich in Schützengräben, in denen bei Regen das Wasser steht. Am 23. Juni 1916 soll die bayerische Elite-Truppe, das königliche Leibregiment, zum alles entscheidenden Angriff antreten. Ihr Ziel ist das bestens verteidigte französische Dorf Fleury unterhalb der Festung Douaumont. Die „Leiber“ geraten in ein Inferno. Paul Mayers Kompanie ist ganz vorne mit dabei.

Abbildung 3: Paul Mayers Kameraden im Schützengraben. Mangels geeigneten Baumaterials versuchen die Soldaten mit Flechtwerk die Wände zu stabilisieren, ein Notbehelf. Artillerie-Treffer bringen das zum Einsturz. Foto: ©Autor.

Abbildung 4: Angriff des königl. bayer. Leibregiments auf das bestens verteidigte Gelände bei Fleury (blauer Pfeil). Ziel ist ein Durchbruch durch die französischen Linien, doch dazu reichen die Kräfte nicht. Mehr als tausend Soldaten sterben an einem Tag. Karte: (Ritter von Reiß, et. al. 1931) S. 166, eigene Bearbeitung.

Ununterbrochen heulen und bersten die im Sekundentakt einschlagenden Granaten. Rauch und Qualm überall. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm ist mehr zu sehen, nur grauer Boden und Sprengtrichter. Major Prinz Heinrich von Bayern führt den Angriff von vorne und wird in einem Keller verschüttet, er fällt als Führer aus. Ein weiteres Vorrücken ist unmöglich, das feindliche Feuer der Maschinengewehre ist einfach zu heftig. Die Franzosen wehren sich verbissen. Das Feuer der eigenen Artillerie können die „Leiber“ nicht mehr lenken, die Verbindung ist verloren gegangen. Alle Einheiten haben schwerste Verluste. In Paul Mayers Kompanie sind beim Sturmangriff alle Offiziere gefallen. Die überlebenden Unteroffiziere und einfachen Soldaten liegen verstreut in Granatlöchern. Viele sind verwundet und rufen durch das Donnern der Kanonen nach Hilfe. Paul Mayer weiß um die Not der Verwundeten und bleibt als einer der sehr wenigen nicht in seiner Deckung. Obwohl noch nicht einmal mit einem Stahlhelm geschützt – die wenigen Exemplare tragen nur Führer und einige spezielle Stoßtrupp-Soldaten – arbeitet er sich ohne Befehl kriechend weiter vor. Er packt einen der Verletzten an der Uniform und schleppt ihn zurück in einen Laufgraben, der einigermaßen Schutz bietet. Sofort hastet er gebückt wieder nach vorne. Sein Beispiel macht Schule. Zwei noch unverletzte Kameraden kommen ihm zu Hilfe.

Abbildung 5: Das Schlachtfeld von Verdun, tausendfach umgepflügt durch unzählige Granaten, bietet nur wenig Deckung. Foto: (Ritter von Reiß, et al. 1931), public domain.

Zusammen gelingt es den dreien, mehr als ein Dutzend verwundete Soldaten aus dem Feindfeuer zu ziehen und sie nach hinten in die Deckung der Ausgangsstellung zu verfrachten. Dort übernehmen die Sanitätssoldaten. Vielen rettet er damit das Leben. Dieses tapfere Verhalten ist so außergewöhnlich, dass es sogar noch in der Regimentschronik aus dem Jahr 1931 erwähnt wird. Der Verfasser beginnt mit den Worten „Kein Lob ist groß genug….“. Üblicherweise ist in solchen Chroniken von den Heldentaten der adeligen Offiziere beim Sturm auf den Feind die Rede. Dass ein einfacher, 19-jähriger Infanterist für einen Rettungseinsatz in der Regimentsgeschichte namentlich erwähnt wird, ist die große Ausnahme.3

Abbildung 6: Regimentskameraden bringen einen Verletzten zur Verbandsstation. Foto: (Ritter von Reiß, et al. 1931), public domain.

Abbildung 7: Der Bahndamm zwischen der Festung Douaumont und dem Dorf Fleury im Juni 1916. Zehntausende Granaten der Artillerie haben die Landschaft total verwüstet. Kein Baum, kein Haus ist heil geblieben. Foto: public domain.

Paul Mayer wird danach für vier Wochen in das „Rekruten-Depot“ hinter die Front versetzt, um seine Erfahrungen an die neu eintreffenden Auszubildenden weitergeben zu können.4 Die schon länger dienenden Rekruten müssen bald nach vorne, mehr