9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Im Sommer 1974 verliebte sich meine Mutter in meinen Vater. Sie wurde schwanger und brachte mich auf die Welt. Achtzehn Jahre lang sollte ich nichts von dieser Liebe und von meinem Vater wissen. Sechsunddreißig Jahre später verliebte ich mich in den Vater meines Sohnes. Und wiederholte das intensivste Jahr meiner Mutter bis aufs kleinste Detail.

Beide Beziehungen haben ähnliche Muster. Beide Beziehungen haben einen ähnlichen Verlauf und endeten in Trennung und Distanz. Wie konnte es passieren, dass ich das Leben meiner Mutter wiederholt habe? Was sich wie Schicksal anfühlte, wie ein Leben an Marionettenfäden, wollte ich mir erklären lassen. Von Therapeuten, von meiner Familie – und von meiner Mutter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Zum Buch

Im Sommer 1974 verliebte sich meine Mutter in meinen Vater. Sie wurde schwanger und brachte mich auf die Welt. Achtzehn Jahre lang sollte ich nichts von dieser Liebe und von meinem Vater wissen. Sechsunddreißig Jahre später verliebte ich mich in den Vater meines Sohnes. Und wiederholte das intensivste Jahr meiner Mutter bis aufs kleinste Detail.

Beide Beziehungen haben ähnliche Muster. Beide Beziehungen haben einen ähnlichen Verlauf und endeten in Trennung und Distanz. Wie konnte es passieren, dass ich das Leben meiner Mutter wiederholt habe? Was sich wie Schicksal anfühlte, wie ein Leben an Marionettenfäden, wollte ich mir erklären lassen. Von Therapeuten, von meiner Familie – und von meiner Mutter.

Zur Autorin

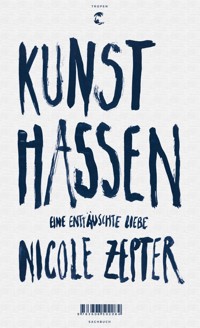

Nicole Zepter, geboren 1976, arbeitet als Autorin und Publizistin. Sie veröffentlichte den SPIEGEL-Bestseller Kunst hassen (2013) und war Herausgeberin des Zeitgeistmagazins The Germans sowie Chefredakteurin von Neon und Nido.

NICOLE ZEPTER

Der Tag, an dem ich

meine Mutter wurde

Tochtersein zwischen Liebe

und Befreiung

Blessing

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 by Karl Blessing Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik und Typografie, München

Umschlagabbildung: © Jonas Lindstroem

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-20912-4V001

www.blessing-verlag.de

INHALT

Vorwort

Liebe

Bindung

Trennung

Distanz

Schuld

Nähe

Epilog

Dank

Anmerkungen

Für Karin

VORWORT

Im Sommer 1974 verliebte sich meine Mutter in meinen Vater. Sie wurde schwanger und brachte mich auf die Welt. Achtzehn Jahre lang sollte ich nichts von dieser Liebe und von meinem Vater wissen. Nach gut einem Jahr gingen sie auseinander – meine Mutter hat nie wieder mit meinem Vater gesprochen.

Im Jahr 2010 verliebte ich mich in den Vater meines Sohnes. Und wiederholte das intensivste Jahr meiner Mutter bis ins kleinste Detail.

Beide Beziehungen haben ähnliche Muster. Beide Beziehungen haben einen ähnlichen Verlauf. Die Geschichte meiner Eltern endete in Trennung und Distanz. Ich habe ein distanziertes Verhältnis zum Vater meines Kindes. Was war geschehen? Wie konnte es passieren, dass ich das Leben meiner Mutter wiederholt habe? Was sich wie Schicksal anfühlte, wie Marionettenfäden, die ich nicht sehen konnte, wollte ich mir erklären lassen. Von einer Therapeutin, von meiner Familie – und von meiner Mutter.

Mütter und Töchter, das sagen Wissenschaftler wie auch Mütter und Töchter selbst, haben eine besondere, intensive Beziehung. Sie schwankt zwischen starker Anziehung und ebenso starker Ablehnung. Vor allem in den Momenten, in denen sich Töchter in ihrer Mutter wiedererkennen, ist die erste Reaktion oft: reine Ablehnung. »Ich wollte nie so sein wie du!« Diesen Satz höre ich oft Töchter über ihre Mütter sagen. Viele Töchter, die die eigene Mutter im Gesicht sehen, erschrecken sich. Ich wollte nie so sein wie du – warum werden wir dann aber doch wie sie? Die Liebe und die Sehnsucht nach der Mutterliebe prägt, und wir richten uns danach aus. Die Suche nach Liebe und Anerkennung bestimmt unser Verhalten. Diese tiefe erste Beziehungserfahrung prägt uns enorm. Wir geben vielleicht mehr, als uns lieb ist, und stecken eigene Bedürfnisse zurück. Wir erlernen ein Verhaltensmuster. Ein Muster, das uns in den ersten Lebensjahren geholfen hat, doch im späteren Leben vielleicht keinen Sinn mehr macht.

Ein Muster zu erkennen und zu ändern heißt auch, sich selbst zu ändern. Wenn Töchter sich in ihren Müttern wiedererkennen, erkennen sie sich oft in den Schwächen wieder. Und werden so mit den eigenen Schwächen konfrontiert. »Ich dachte immer, ich sei stärker als sie. Ich bin jedoch genauso schwach wie sie.« Diese Erkenntnis kann befreiend sein und einen Entwicklungsschritt vorantreiben: Ich bin nicht die, die ich zu sein glaubte. Wer bin ich dann – und wie möchte ich mein Leben gestalten?

Wenn ich mich an die Frau erinnere, die mich so sehr prägte, erinnere ich mich an eine weiche, feminine Mutter, die ich beschützen wollte. Ich erinnere mich an eine schmale Frau in Jeans und einem graublauen Pullover. Schlicht, ein wenig lässig. Sie hatte kurzes dunkles Haar. Es waren die 1980er-Jahre. Sie war immer noch jung, in den Dreißigern. Meine Mutter, dachte ich, war etwas Zartes, Verletzliches. Als junges Mädchen war ich emotional so sehr von ihr abhängig, dass ich dachte, würde sie sterben, wollte ich mich umbringen. Ob ich es tatsächlich getan hätte? Ich hatte den Satz im Kopf: Sie ist meine Göttin. Wer sie wirklich war, wurde mir erst viel später bewusst, erst dann, als ich selbst Mutter wurde. Ich hatte das erste Mal den Blick dafür, sie als Mensch zu sehen. Mit Höhen und Tiefen, Schwächen und Stärken. Ich hatte das erste Mal den Blick und die Größe, ihr zu verzeihen. Ihr zu danken. Und ihr meine Konflikte nicht mehr zu übertragen. Was ich jahrelang nicht von ihr wusste, aber ahnte, war ihre Lüge. Ihre Angst. Ihre Verletzung. Achtzehn Jahre lang meinen Vater zu verschweigen, die Angst vor der Entdeckung zu verschweigen, die Scham der Großeltern über ein uneheliches Kind zu verschweigen, all das hat sie auch zu einer unnahbaren Person gemacht. Doch wurde ich als Zwanzigjährige nicht auch Eisprinzessin genannt? War ich nicht wie sie? Welche Rolle hat sie für mich eingenommen? War sie die Zugewandte? Die Schroffe? Die Sorgende? Die Distanzierte? Die Bedürftige? Ich erinnere mich an meine tiefe Abneigung als Kind gegenüber der Bedürftigkeit meiner Mutter. Sie konnte sich schwer durchsetzen. Auch dann, wenn mein Stiefvater mich demütigte oder mir eine Ohrfeige gab. Sie blieb dann stumm. Parteilos. Zog sich zurück. Das Wichtigste ist Unabhängigkeit, sagte meine Mutter mir oft. Doch dieses Signal kam nicht von einer emanzipierten Frau. Es war ihr eigener Wunsch an sich selbst, den sie nicht verwirklichen konnte. Doch der Glaubenssatz blieb bei mir: Ich brauche keinen, ich kann alles allein. Noch heute fällt es mir schwer, jemanden um Hilfe zu bitten oder jemandem zu sagen: Ich brauche dich. Meiner Mutter sage ich das sehr selten.

Eine Tochter lernt über ihre Mutter, wie es ist, eine Frau zu sein. Ich lernte, dass ihr Frauenbild nicht glücklich macht, und handelte stets in Opposition zu meiner Mutter. Sie war die Schwache. Ich die Starke. Die, die vorpreschte, wenn andere sich zurückzogen. Ich übernahm Verantwortung. Auch für sie. Bis heute bin ich davon überzeugt, meinen Nachnamen bei einer Heirat nicht abgeben zu wollen. Meine Mutter hat sich ihren Mädchennamen vor Kurzem zurückgeholt.

»Ich wollte nie so sein wie du!« Dieser Satz wurde für mich ein Mantra, als ich nach achtzehn Jahren erfuhr, dass meine Mutter mich angelogen hatte. Und jetzt unfähig war, mit dem Konflikt umzugehen. Das möchte ich meinen Kindern nie antun, dachte ich. Ich erinnere mich daran, wie sie aus einem Urlaub zurückkam und mir ihr Gesicht wie eine Maske vorkam. Sie hatte sich entfremdet. Von ihrem Mann, von ihrer Familie. Von mir. Sie zog aus und verschwand aus meinem Leben. Als ich mich innerlich enttäuscht von meiner Mutter distanzierte und gleichzeitig tief verletzt nach ihrer Liebe suchte, wurde ich von einem Mädchen zur Frau. Vogelfrei bin ich, sagte ich damals. Es klang nicht glücklich. Und wirklich frei war ich auch nicht. Wie ein unsichtbares Band klebte etwas zwischen meiner Mutter und mir, zwischen meiner Familie und mir. Etwas zog an mir. Und ich ließ es ziehen. Ich war ihr verbunden und wurde ihr mehr und mehr ähnlich. Manchmal war es der Kommentar eines Freundes, der mich aufschrecken ließ. Etwa, wenn er mich für etwas kritisierte, das ich selbst meiner Mutter vorwarf. Oder ich erschrak, wenn ich einen Ton anstimmte, den ich von meiner Mutter kannte. Doch das erschien mir normal. Würde jedem passieren. Wir alle werden ein bisschen wie unsere Eltern und verlieben uns in die Männer, die unsere Väter waren. Doch was das wirklich bedeutete, das wusste ich nicht. Die Beziehung zu einer Mutter ist etwas so existenziell Prägendes und so Selbstverständliches, dass es manchmal eine extreme Situation braucht, um die Dinge mit Distanz betrachten zu können. Als ich genau die schmerzhafte Enttäuschung meiner Mutter wiederholte, gelang es mir das erste Mal, meine Mutter als Mensch zu sehen, als Frau. Ich wiederholte ihr Jahr, in dem sie glaubte, ihre große Liebe gefunden zu haben, eine Familie gründen zu wollen – um dann doch als enttäuschte Frau mit unehelichem Kind wieder zu Hause bei den Eltern zu landen. Ich wiederholte ihren Männertyp. Ihre Ängste. Ich wiederholte ihre Bedürfnisse. Ich konnte aus der Parallele lernen. Doch werde ich ganz von dem Muster meiner Mutter befreit sein?

Diese Geschichte ist eine Spurensuche in das Unbekannte in meiner Familie – etwas, das uns scheinbar unbewusst zieht, uns leitet oder urplötzlich über uns hereinbricht, weil es immer schon da gewesen ist.

LIEBE

Das Hotel hat keinen Namen. Zumindest keinen, an den ich mich erinnern kann. Es steht schmal und schmucklos neben der Straße wie ein Klotz. Die Eingangshalle besteht aus einem grauen Tresen und einem tristen Linoleumflur. Als ich abends in der Hotelhalle stehe, denke ich: klein und billig. Dort oben ist das Zimmer. Es ist ein schmaler Schlauch von einem Raum mit schlichten Holzmöbeln und führt auf ein Fenster zu. Dort auf der Fensterbank sitzt der Mann, in den ich mich verliebt habe. Das Fenster ist geöffnet, es ist Sommer, und das Licht scheint nur deshalb hinter ihm zu stehen, um ihn zu beleuchten. Er ist nackt und hat ein Handtuch um die Hüften gebunden. Das könnte fast lächerlich aussehen, doch in diesem Moment fügt es sich in das Bild ein. In einer Hand hält er eine Zigarette. Sein Gesicht steht im Profil, er zieht an der Zigarette, lächelt und schaut mich wieder an. Als ich viel früher am Morgen wach werde – heimlich und leise, ich versuche sogar, meinen Atem anzuhalten –, liege ich in einem schmalen Spalt zwischen ihm und der Wand, das Fenster ist bereits geöffnet. Ich kann die Geräusche im Hinterhof hören: ein Klackern, ein Hall. So, wie sie immer im Sommer zu hören sind: als ob jemand eine Wand über den Himmel gezogen hätte, alles wie unter eine Glaskuppel gesetzt. Jetzt sitze ich auf diesem Bett und betrachte den Mann im Fenster. Meine Haare sind verknotet, meine Lippen trocken. Ich sehe seinen Körper, mit einer Schulter lehnt er sich aus dem Fenster. Große Arme, großer Körper, aber alles so weich, als könnte ich die Haut vom Bett aus riechen. Ein Mundwinkel hebt sich zu einem Jungslachen. Wir reden, und das, was wir reden, hat lange eine Bedeutung für mich, jeder einzelne Satz. Jetzt habe ich alles vergessen. Ich sehe nur noch das Bild. Und höre die Stimmen im Hinterhof.

So fängt es an. Wenn ich die Bilder zurückspule, gibt es irgendwo einen Anfang. Ein Bild, ein Zufall. Ein Freund kennt einen Freund. Eine Bahnfahrt von Leipzig nach Berlin, ein Kennenlernen, es ist noch nicht einmal Sommer, aber wir sitzen draußen und er kommt mit der gleichen schlaksigen Jungenhaftigkeit um die Ecke, mit der er sich später im Fensterrahmen die Zigarette anzünden wird. Er ist ein Triumph, ein Fang. Er verkörpert all das, was ich sein möchte: frei, schön, mutig, eigensinnig. Und doch denke ich nicht mehr an ihn, als ich zurückfahre, nach Hause, in eine andere Stadt, in ein anderes Leben. Es vergeht eine Woche, es vergehen zwei Wochen, drei Wochen. Dann klingelt das Telefon. Ich sehe seinen Namen und zögere. Mein Herz klopft bis zum Hals, als ob ich alles ahnen würde. Ich lasse es liegen. Es klingelt weiter. Ich gehe auch beim zweiten Klingeln nicht ran. Dann endlich traue ich mich.

Hallo? Hallo.

Viele, viele Jahre vor dieser Zeit verliebte sich meine Mutter in meinen Vater. Es ist das Jahr 1975, und meine Mutter tritt vor die Haustür. Sie ist eine schöne, junge Frau: schwarzes, welliges, halblanges Haar. Sie trägt eine Bluse, dazu eine enge Jeans, natürlich mit Schlag. Wenn sie ihren Rücken durchdrückt, dann wird aus ihren 170 Zentimetern eine Statue in Wildlederstiefeln. Was für eine Zeit. Auf dem SPIEGEL wird die »Frau ’75 mit Kind« als »Große erotische Mutter« gezeigt, die Titelzeile: »Zurück zur Weiblichkeit«.

Spaniens Diktator Franco ist an einem Herzinfarkt gestorben und entlässt die Spanier in die Freiheit. Sie müssen den Nationalkatholizismus nicht mehr ertragen. Sie müssen nicht mehr Verfolgung und Tod fürchten. Der Tod kommt in Europa wahlloser. Das RAF-Kommando »Holger Meins« stürmt die deutsche Botschaft in Stockholm. Am Morgen des 3. November wird der Regisseur und Dichter Pasolini leblos aufgefunden. Er wurde mit seinem eigenen Wagen, einem Alfa Romeo 2000 GT Veloce, mehrfach überfahren. Veloce. Das heißt schnell. Aber auch: flüchtig. Seit einem Jahr sind Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen straffrei. Uneheliche Kinder sind immer noch ein Makel. Auf dem Dorf eine Schande.

Meine Mutter wird in einer Kleinstadt groß. Nicht mehr als 10 000 Einwohner. Ihre Augen sind dunkel und kugelrund. Ich kenne sie nur melancholisch. Doch jetzt, 1975, sind sie offen und neugierig. In ihnen kommt eine neue Welt zum Vorschein. Ihre Welt. Meine Mutter hat eine spitze, feine Nase und einen vollen Mund. Sie summt Al Green: Sha la la la, la la la. And I love you. Sha la la la, la la la. Thinking of you. Sie ist verliebt. In einen verheirateten Mann, Ende zwanzig. Er ist eine geheime Affäre. Er ist ein Triumph, ein Fang. Er verkörpert all das, was sie sein möchte: frei, schön, mutig, eigensinnig. Er spielt in einer Band. Er führt ein eigenes Geschäft. Er fährt ein schnelles Auto. Er ist liebevoll. Er ist sensibel. Und er betrügt seine Frau, die ein kleines Kind zu Hause hat.

Ich wusste jahrelang nichts über die Liebesbeziehung meiner Eltern, denn mein Vater, der Mann, in den sich meine Mutter so rasend schnell verliebt hatte, hat für mich achtzehn Jahre lang nicht existiert. Ich wusste einfach nicht, dass es ihn gibt. Er war ein Geheimnis, ein jahreslanges Schweigen, eine Figur, die allen bekannt war. Nur mir nicht. Ich habe versucht, aus all den Geschichten, von denen mir meine Mutter, mein Vater, Familienmitglieder und Freunde erzählt haben, ein Puzzle zu bauen. Ein Puzzle, das mir erklären soll, warum ich ein Leben, das jahrelang ein Geheimnis für mich war, wiederholt habe: Das Leben meiner Eltern. Dass ich entstanden bin, ist sicher kein Zufall. Zumindest erscheint mir die Kette der Ereignisse nicht als Zufall, an der zu Beginn die feste Absicht meiner Mutter stand, meinen Vater kennenzulernen. Damals wollte sie weg von zu Hause. Sie wollte Sportlehrerin werden, aber mein Großvater wollte das nicht. Unterstützung für ihre Träume gab es nicht. Es gab in einer Großfamilie mit sieben Kindern nur die Pflicht, keine Schwierigkeiten zu machen.

Ich weiß von alldem nichts, als ich fünfunddreißig Jahre später den Vater meines Kindes kennenlerne. Ich will bedingungslos lieben. Keine Angst mehr, keine Zweifel mehr. Ich will eine Familie. Es ist Sommer und sehr, sehr heiß. In den ICEs zwischen Berlin und Düsseldorf fällt andauernd die Klimaanlage aus, und ich tippe »Ich wäre jetzt gern bei Dir« ins Telefon. Worauf er antwortet: »Das bist Du doch.« Und er macht so viele leere Absätze unter diesen Satz, dass sie sich wie unsichtbare Ausrufezeichen in mein Gehirn hämmern. Es ist ein Bekenntnis, denke ich. Ein Bekenntnis, dass all das, was jetzt kommt, mit ihm geteilt wird. Ein Bekenntnis, das über die Begegnung dieses einen Abends hinausgeht, ein Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft. Ich war lange nicht mehr verliebt. Hatte lange nicht mehr eine ernste Absicht gehabt. Ich führte zumeist Beziehungen, die eine andere Absicht hatten: Sie sollten mir nicht wehtun. Ich drückte mich vor einer Freundin einmal so aus: »Ich war mit Männern zusammen, die mir keine Angst machten.« Keine Angst machen, das hieß: verlässlich sein. Keine Angst machen, das hieß: mir Vertrauen entgegenbringen. Aber war ich denn verlässlich? Konnte ich jemandem Vertrauen entgegenbringen? Das Gefühl blieb. So als ob ich reflektiert genug wäre, es zu erkennen, aber zu schwach, um es zu verändern. Doch genau so war es. Und es gefiel mir. Vor Männern trat ich auf als die, die ich auch als Kind gut sein konnte: die furchtlose rote Zora – eine starke Frauenfigur aus einem Kinderbuch. Eine mutige, eigensinnige Anführerin. Und nun habe ich etwas anderes – zerbrechlicher, offener. Ich erinnere mich: Wir liegen nebeneinander. Es ist hell, ob Vormittag oder Nachmittag, weiß ich nicht mehr, das Licht schwebt weiß durch das Zimmer. Ich spüre die Luft nicht, ich sehe das Licht nicht. Nichts ist von mir getrennt. Alles ist eins. Wir reden nicht. Ich höre ihn nicht einmal atmen. Unsere Hände berühren sich an ihrer Außenseite, sein kleiner Finger liegt auf meinem Handrücken. Wie lange schon? Er hat alles weggewischt. Ich schrieb ihm später einmal: Du hattest alle Mädchenträume weggewischt. Es ist, als hätte ich das erste Mal das Gefühl, einer Kindheit entschwunden zu sein. Ich habe das erste Mal das Gefühl, richtig zu sein. Nein, ich bin nicht nur endlich eine Frau. Ich bin zum ersten Mal ich selbst. Ich, die immer gesagt hat, heiraten ist mir egal, Kind zur Not auch alleinerziehend, bin plötzlich davon überzeugt, den Mann gefunden zu haben, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Ich bin besinnungslos verliebt. Niemand kann mir helfen.

Meine Mutter hatte meinen Vater zufällig entdeckt, wie der Erzähler in Erste Liebe von Iwan Sergejewitsch Turgenew. Die Geschichte, erschienen 1860, beschreibt eine typische schicksalhafte Begegnung zweier Teenager – eine Liebe, die den Protagonisten Wladimir Petrowitsch wie einen Schlag trifft. Petrowitsch ist auf der Krähenjagd durch Nachbargärten, als er der jungen Sinaida das erste Mal begegnet: Er blickt über den Zaun und ist wie versteinert, »so etwas Bezauberndes, Gebieterisches, Liebkosendes, Frohsinniges, Liebliches, dass ich vor Bewunderung fast aufgeschrien hätte. […] Heftig pochte mir das Herz; ich fühlte mich so beschämt, und doch war mir so froh zumut: ich empfand eine noch nie gekannte Erregung.«1 Es ist das, was alle Menschen irgendwann einmal erfahren. Dieses Gefühl von Aufregung, einen anderen Menschen entdeckt zu haben. Wie einen Schatz, der etwas verbirgt, das wir noch nicht kennen, aber ahnen.

Zu Zeiten Turgenews war Liebe reinste Urgewalt. Eine romantische, nicht zu beeinflussende Kraft. Auch meine Mutter wurde getroffen wie vom Schlag. Auch sie wollte meinen Vater unbedingt wiedersehen. War es eine Möglichkeit, dem eigenen Elternhaus zu entkommen? Ein Ausbruch? Eine Form der Revolte? Meine Mutter entschied sich in einem kurzen Augenblick dafür, den konventionellen vorgesehenen Pfad der Hausfrau und Mutter zu verlassen und mit einem verheirateten Mann eine Affäre einzugehen. Morgen fahren wir zum Frühstück nach Paris, hatte er ihr ins Ohr geflüstert. Sie schafften es nicht einmal aus der Provinz. Nichts davon würde meine Mutter stören. Während Turgenews Erzähler Abend für Abend durch die Nachbargärten schlich, um das Mädchen Sinaida Alexandrowna wiederzusehen, schlich meine Mutter durch das Geschäft, um meinen Vater zu entdecken. Da war er, da lief er, da stand er und sprach mit Kunden. Sie wollte alles darum geben, ihn kennenzulernen. Da hatte er – der verheiratete Mann mit einem Kind – sie schon längst entdeckt.

An dem Frühlingstag, an dem er das erste Mal um die Ecke kommt, hinter den Bänken des Cafés hervortritt, direkt aus der Sonne, da erinnert er mich noch an etwas anderes. An etwas Ungelenkes. Angeknackstes. Etwas Jugendhaftes, das ich beschützen will. Der Körper scheint zu groß, um in die Gliedmaßen zu passen. Es hat etwas Kindliches. Und als er neben mir sitzt und die Jeans ganz nah an meine Jeans heranrückt, als sich der Rauch der Zigarette mit dem Geruch des Kaffees vermischt, da ist, weit entfernt, noch etwas in der Luft. In dem Moment, als er mit der Hand der Zigarette nach dem Kaffee greift. Es riecht nach warmer Haut, nach einem milden Parfum, weit entfernt die Seife und der süße Schweiß seiner Haut. Es hat etwas Warmes. Wie der Geruch von Babys. Es riecht nach dem Gegenteil all dessen, was Fremdheit ist. Es riecht nach zu Hause.

Ich glaube, der Mann ist die Liebe meines Lebens. Wie meine Mutter es von meinem Vater geglaubt hat. Ich werde, wie meine Mutter, nach nur wenigen Monaten schwanger. Ein Wunschkind. Wie sie werde ich alle Hoffnungen in diese Beziehung setzen. Um mich dann doch nur in Streitereien zu verlieren. In Lügen. Wie sie werde ich mich kleinmachen. Innerhalb weniger Monate werde ich, die immer ihren Weg gegangen ist, mein Selbstbewusstsein verloren haben. Ich erkenne mich nicht wieder. Meine Beziehung zerbricht. Als ich mein Baby in den Armen halte und daran denke, den Kontakt zum Kindsvater völlig abzubrechen, wird mir plötzlich klar: Ich heule wie Mama. Ich bin wie sie. Ich habe ihre Rolle eingenommen. Ich glaubte zu wissen, wer ich war, aber ich wusste es nicht. In jenem Moment, da ich erkenne, dass sich ein Leben wiederholt, fühlt es sich an wie Schicksal. Ich weiß, dass es Verhaltensmuster gibt, in die wir verfallen. Ich weiß, dass die erste Frau und der erste Mann in der Regel im Leben unsere Eltern sind und unseren Blick auf Männer und Frauen stark prägen. Doch ich weiß auch, dass ich ein selbstständig denkender und handelnder Mensch bin. Ich dachte, ich hätte alles getan, um mir mein eigenes Leben aufzubauen. Ich dachte, ich hätte alles getan, um mir ein schönes Leben aufzubauen. Vermessen zu sagen, aber sogar: ein besseres Leben. Sagt man nicht, dass es die Kinder einmal besser haben sollen? Doch was heißt das? Dennoch denke ich diesen Satz: Ich dachte, ich mache es besser als meine Mutter. Und dann finde ich mich in einer fast identischen Situation wieder. Die kaputte Familie, das ist doch eigentlich immer die andere Familie. Selbstüberschätzung ist eine befreiende und beschämende Art der Wahrnehmung. Plötzlich fällt mein Leben auseinander. Und ich bin gezwungen, mich mit meinem Schicksal auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass ich ein Muster wiederholt hatte. So glaube ich zumindest. Und es geht mir nicht gut dabei. Heute, im Rückblick, sehe ich etwas, das ich die letzten Jahre nicht gesehen habe. Dass mir die Geschichte meiner Mutter immer auf den Fersen war.

Schon immer beschäftigt sich die Psychotherapie mit dem Phänomen, dass Menschen Verhaltensweisen wiederholen, die ihnen nicht guttun. Verhaltensweisen, die schaden. Als ob sie das Leben reinszenierten, das sich gegen sie gerichtet hat. Sie verlieben sich in den immer gleichen Typ Mensch, obwohl dieser Mensch nicht gut für sie ist. Und sie wissen, dass diese Beziehung erneut scheitern wird. Sie streiten sich immer wieder über die gleichen Punkte. Da lässt sich jemand auf einen Job ein, der ihn erneut überfordern wird. Oder unterfordern. Wir stürzen uns immer wieder in das alte Problem. Als ob wir unser Unglück bewusst kreierten. Die ständige Wiederholung als ewige Wiederkehr des Gleichen. Das Ergebnis: Egal, was wir tun – wir lernen nicht. Sigmund Freud war einer der Ersten, der dieses Verhalten erkannte. In Jenseits des Lustprinzips schreibt er, dass der »Kranke von dem in ihm Verdrängten nicht alles erinnern kann, vielleicht gerade das Wesentliche nicht, und erwirbt so keine Überzeugung von der Richtigkeit der ihm mitgeteilten Konstruktion. Er ist vielmehr genötigt, das Verdrängte als gegenwärtiges Erlebnis zu wiederholen, anstatt es, wie der Arzt es lieber sähe, als ein Stück Vergangenheit zu erinnern.«2 Für Freud ist es ein »Wiederholungszwang«. Und für mich? Dies ist die Geschichte eines Einzelfalls. Meines eigenen. Man kann aus der systematischen Forschung nur sehr begrenzt Schlüsse auf Einzelfälle ziehen. Es gibt viele plausible, ja brauchbare Theorien. Einige werden in diesem Buch genannt. Es gibt jedoch kaum empirische Daten, die eine Theorie oder meinen Einzelfall ins Allgemeine überführen. Warum führen wir also die Muster unserer Eltern fort? Den Abgleich zu den eigenen Eltern suchen viele. Warum werden wir wie unsere Eltern? Der britische Journalist James Wood beschreibt im Magazin New Yorker, wie er als kleiner Junge die sonntägliche Langeweile aushält, die von seinem Vater ausgeht.3 Der Zwang der ordentlichen Kleidung, der Kirchgang (»Dann die unendliche Ödnis der Kirche, die gravitätisch-enthusiastischen Erwachsenen …«), die geschlossenen Läden, insbesondere Plattenläden, die Einsam- und Zähigkeit des ganzen langen Tages. Seine Erinnerungen umfassen das kontemplative Hören des Vaters von klassischer Musik nach dem sonntäglichen Mittagessen: Strauss’ Radetzkymarsch oder den Gesang von Dietrich Fischer-Dieskau. Genau diese Musik wirft ihn Jahre später zurück in die Erinnerung, als er selbst, wie sein Vater es oft getan hat, selbstvergessen im Sessel sitzt und der gleichen Musik lauscht: »Manchmal erwische ich mich dabei und denke verlegen: Jetzt hörst du also ein Streichquartett für Beethoven, genau wie dein Vater. Und in dem Moment fühle ich eine Mischung aus Genugtuung und Rebellion.« Wood sagt, wir erinnern und bewahren unsere Eltern, indem wir werden wie sie. Indem wir ihre Eigenarten, ihre Gewohnheiten übernehmen, bewahren wir sie.

WARUM BIN ICH DIE, DIE ICH BIN?

Der Name meiner Mutter ist Karin. Ich habe sie nie so genannt. Es ist ihr Name, nicht meiner. Ein schöner Name, der, wenn ich ihn laut aufsage oder aufschreibe, etwas Zartes, sehr Feminines bekommt. Karin. Wenn ich den Vornamen meiner Mutter laut ausspreche, verändert sich etwas. Nur durch einen Namen öffnet sich der Blick auf eine andere Person. Auf eine Person, die aus ihrer Rolle herausgefallen ist. Frei von Erwartungen. Frei von Urteilen. Einfach nur Karin. Die ersten Erinnerungen an meine Mutter beginnen mit dem Moment, in dem meine Mutter dachte, ich sei tot. Ich hatte einen Puppenwagen geschoben, als kleines vierjähriges Mädchen. Ich war ihr hinterhergelaufen, den grauen Bürgersteig entlang, hinter der Frau her, die ich in dieser Zeit mit einem blauen Mantel erinnere, Schlaghosen, einem spitzen, dünnen Gesicht und schulterlangem, schwarzem Haar. Sie schiebt auch einen Puppenwagen. Einen, der sehr viel größer ist als meiner, in dem mein Bruder liegt, unter einer dicken weißen Decke, wie unter einem viel zu großen Kissen. Wir gehen die Straßen entlang, meine Mutter vorneweg. Es ist nicht mehr weit bis zu unserem Zuhause. Ich kenne den Weg. Ich bin ihn später oft selbst alleine gelaufen. Ich bin ihn oft mit dem Fahrrad gefahren. Der Bürgerstein ist von einem grauen Kantstein gesäumt, ein Stein nach dem anderen hintereinandergesetzt. An manchen Stellen wellen sich die Steine oder sinken hinab. Es sind nur noch wenige Meter, wir müssen auf die andere Seite wechseln. Meine Mutter schaut links und rechts und überquert die Straße. Ich bleibe stehen, warte, bis sie mich ruft. Ich stehe dort, mit meinem Puppenwagen, der so klein ist, dass nur ein kleines Kissen hineinpasst, während meine Mutter auf der anderen Seite meinen Bruder hin- und herwiegt, sie schaut rechts, links, dann sagt sie: Jetzt komm, und ich gehe hinüber, meinen Puppenwagen vorneweg. Dann schaue ich nach rechts. Wie aus dem Nichts rast ein Auto aus der Kurve heran. Es versucht zu bremsen. Als ich in der Mitte der Straße angekommen bin, knallt die Front des Wagens gegen meinen Körper. Ich falle zusammen und liege auf dem Boden. Regungslos. Der Puppenwagen rollt weiter, an dem Auto vorbei, und kippt am Straßenrand um. Die Frau, die den Wagen so schnell über die Straße gelenkt hat, springt panisch aus dem Auto und sieht auf das Kind, das sie gerade überfahren hat. Sie steht vor mir und starrt, wie ich da liege, und sieht meine Mutter an, die sich kaum rühren kann. Sie steht da und starrt erneut meine Mutter an, und dann, dann pinkelt sie sich in die Hose. Erst jetzt erkennt meine Mutter, es ist eine Rechtsanwältin aus der Nachbarschaft. Und während meine Mutter noch überlegt, warum diese Frau, die mehr verdient, als sie jemals verdienen würde, die mehr Bildung genossen hat, als meine Mutter jemals genießen wird, sich in die Hosen macht, schwinden meine Kräfte und in meinem Körper wird es still. Meine Mutter rennt auf mich zu und hebt mich hoch. Ich habe die Augen geschlossen. Später wird sie mir immer wieder erzählen: Ich dachte, du seist tot. Ich hätte dich nicht hochheben dürfen. Wenn nun deine Rippen gebrochen wären. Wenn nun dein Genick gebrochen gewesen wäre. Sie erzählt es so, dass ich denke: Jemand muss ihr nach dem Unfall ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Einer Mutter, die zusehen musste, wie ihr Kind angefahren wurde. Dieser Jemand war vielleicht ein Arzt. Oder mein Stiefvater? Oder meine Großeltern? An all das erinnere ich mich nicht. Es ist eine Geschichte jener Ereignisse, die sich an diesem Tag zugetragen haben. Eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Ich kenne jedes Bild, ich sehe die nasse Hose der Lehrerin. Ich sehe das Auto. Aber ich erinnere mich nicht wirklich daran. Es könnte die Erinnerung an die Erzählung meiner Mutter sein, aus der ich die Bilder genommen habe, um sie mir zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Aber an eine Sache erinnere ich mich tatsächlich, wie an einen Traum: Es ist das Bild meiner Großmutter, die gemeinsam mit meiner Mutter im Krankenwagen sitzt. Sie sagen etwas zu mir. Meine Großmutter erzählt mir, wie toll es ist, in einem Krankenwagen zu fahren. Als ob es eine Ehre wäre. Ich sehe sie genau vor mir, sie trägt eine weiße Bluse, sie ist braun gebrannt, sie sieht jung aus und hält lächelnd meine Hand. Dann verblasst das Bild.

In dem Jahr, in dem meine Eltern sich verliebten, erschien im New Yorker Quadrangle Verlag das Buch Daughters and Mothers. Mothers and Daughters der US-amerikanischen Schriftstellerin Signe Hammer. Die deutsche Ausgabe trägt einen Zusatz im Titel: Töchter und Mütter: Über die Schwierigkeiten einer Beziehung.4 Schwierigkeiten, das klingt nach Problemen, nach etwas, das im Weg steht. Nach etwas Unangenehmem. Wieso sollten sich zwei Frauen innerhalb einer Familie unangenehm sein? Ist es der gleichgeschlechtliche Bezug? Ist es Eifersucht, Neid, Missgunst? Auf dem Titel ist eine Illustration zweier blauer Stühle abgebildet, die mit dem Rücken zueinander stehen. Im Einband ein Zitat von Doris Lessing: »Why should it be necessary for a mother to be there like a grindstone at the heart of everything?« Das Buch basiert auf Interviews, die Hammer mit Frauen unterschiedlichen Alters zu deren Beziehung mit ihrer Mutter geführt hat. »Nicht alle Frauen werden Mütter, aber alle sind Töchter, und Töchter haben Mütter«, schreibt Hammer. Sie untersucht dabei nicht nur die Beziehung von Mutter und Tochter, sondern auch die Probleme der Frauen, ihre eigene Identität zu entwickeln.

Die Stühle erinnern mich an ein Seminar, das ich vor einigen Jahren besucht habe. Es war eine spontane Idee, eine Anzeige auf einem Flyer. Doch letztlich wusste ich auch: Ich wollte diese Leerstelle klären, die meine Mutter bei mir hinterlassen hatte. Der Weg zum Seminar war nicht weit, ich setzte mich in mein Auto und fuhr auf der Autobahn Richtung Norden. Der Ort war friedlich, abgelegen und schön. Ein weiß getünchter Bauernhof in Schleswig-Holstein, in der Nähe die Ostsee. Wenn man auf einen Turm steigt, und ja, es gibt hier einen in der Nähe, dann kann man die Ostsee sogar sehen. Ich war wenige Monate zuvor auf den Begriff des Traumas gekommen, den ich für mich jedoch vermeiden wollte, denn er hatte etwas Stärkeres als das, was von einer Schwierigkeit ausging. Er hatte etwas Tiefes, Bedrohliches, wie ein schwarzes Loch. Mit diesem Begriff werden gravierende Verletzungen assoziiert: Folter, Terror, Naturkatastrophen, der Tod eines Angehörigen. Nichts von dem traf auf mich zu. Jedoch können auch weniger dramatische Ereignisse einen Zustand intensiven Stresses und großer Hilflosigkeit auslösen: schwere persönliche Angriffe, Mobbing, Scheidung, Trennung. Mit einer gravierenden Lüge aufzuwachsen, das schien mir nicht gravierend genug zu sein. Im Gegenteil: Sie erschien im Rückblick wie die Auflösung eines Rätsels, von dessen Existenz ich nie gewusst hatte. Sie war eine Befreiung, keine Erschütterung. Dennoch blieb das Gefühl, seelisch erschüttert worden zu sein. Plötzlich, so dachte ich mit Auflösung der Lüge, war ich nicht mehr naiv