9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

«Auch Ärzte werden zuweilen Patienten; allerdings hört man sie selten davon reden. Und es fragt sich, ob sie die Erfahrung von gewöhnlichen Kranken machen, denn sie haben ihnen etwas Entscheidendes voraus: das Wissen. Um so überraschender, tröstlicher, amüsanter ist ein neues Buch des britischen Neurologen Oliver Sacks, das von der Hilflosigkeit berichtet, die aus der Ahnungslosigkeit entsteht, weil sie die Erlebnisse ohne Vorbereitung über den Kranken hereinbrechen läßt.» Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

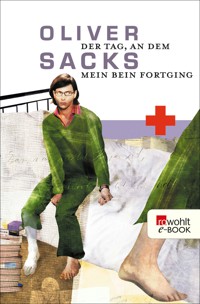

Oliver Sacks

Der Tag, an dem mein Bein fortging

Über dieses Buch

«Auch Ärzte werden zuweilen Patienten; allerdings hört man sie selten davon reden. Und es fragt sich, ob sie die Erfahrung von gewöhnlichen Kranken machen, denn sie haben ihnen etwas Entscheidendes voraus: das Wissen. Umso überraschender, tröstlicher, amüsanter ist ein neues Buch des britischen Neurologen Oliver Sacks, das von der Hilflosigkeit berichtet, die aus der Ahnungslosigkeit entsteht, weil sie die Erlebnisse ohne Vorbereitung über den Kranken hereinbrechen lässt.» Frankfurter Allgemeine Zeitung

Vita

Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.

Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg bei Reinbek, Mai 2019

Copyright © 1989 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek

Die Originalausgabe erschien 1984 im Verlag Gerald Duckworth & Co. Ltd., London, unter dem Titel «A Leg to Stand On»

Copyright © 1984 by Oliver Sacks

All rights reserved

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Illustration © Heidi Sorg, München

ISBN 978-3-644-00087-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Vorwort

I. Der Berg

II. Patient sein heißt geduldig sein

III. Vorhölle

IV. Belebung

V. Solvitur ambulando

VI. Genesung

VII. Verstehen

Nachwort (1991)

Weitere Titel von Oliver Sacks

Daher behauptet auch die Heilkunde, sie habe von jeher die Erfahrung zum Prüfstein ihres Verfahrens gemacht. Also hatte Plato recht zu sagen, ein wahrer Arzt müsste notwendig erst alle Krankheiten, die er heilen wolle, selbst gehabt haben und alle Zufälle und Umstände durchgegangen sein, welche seiner Beurteilung unterworfen werden … Wirklich, nur einem solchen würde ich mich anvertrauen. Denn die andern führen uns wie jener, welcher Meere, Klippen und Häfen auf den Tisch hinmalt, an welchem er sitzt, und das Modell eines Schiffchens in aller Sicherheit herumspazieren lässt. Bringt ihn zur wirklichen Tat, so weiß er nicht, mit welcher Hand er angreifen soll.

MONTAIGNE, «ESSAIS» III, KAP. 13

Vorwort

Thom Gunn[*]hat eindringlich über die «Anstöße» der Poesie geschrieben. Nicht anders als die Kunst hat auch die Wissenschaft ihre Anstöße: Manchmal handelt es sich, wie bei Kekulés Schlangen, um eine Traum-Metapher, manchmal um eine Analogie wie Newtons Apfel, manchmal um ein ganz simples Ereignis, um eine banale Sache, die plötzlich eine ungeahnte Bedeutung erhält, wie beispielsweise das Heureka-Erlebnis des Archimedes im Bad. Ein solcher Anstoß ist tatsächlich immer ein Heureka-Erlebnis, eine Offenbarung.

Die Medizin erhält ihre Anstöße von Krankheiten, Verletzungen und Patienten. Den Anstoß zu diesem Buch gab eine sonderbare Verletzung, oder jedenfalls eine Verletzung mit sonderbaren Auswirkungen. Sie war die Folge eines Unfalls auf einem Berg in Norwegen. Als Arzt hatte ich mich noch nie zuvor in der Rolle des Patienten befunden, und jetzt war ich auf einmal beides zugleich. Ich hatte angenommen, mein Fall (eine schwere, aber unkomplizierte Verletzung der Muskeln und Nerven des einen Beines) sei unproblematisch und alltäglich, und war überrascht über die tiefgreifenden Auswirkungen, die diese Verletzung hatte: eine Art von Lähmung und Entfremdung des Beines, die es zu einem «Objekt» werden ließ, welches mit mir nichts zu tun zu haben schien. Es war ein Abgrund von bizarren, ja beängstigenden Auswirkungen. Ich wusste nicht, wie ich sie einschätzen sollte, und hatte Angst, ich würde vielleicht nie wieder genesen. Dieser Abgrund erfüllte mich mit Grauen, die Genesung war für mich ein Wunder, und seither habe ich ein tieferes Verständnis für das Grauen und das Wunder, die hinter dem Leben verborgen sind und gewissermaßen schlummern unter der vertrauten Oberfläche der Gesundheit.

Infolge dieser eigentümlichen Auswirkungen – der zentralen Resonanzen einer peripheren Verletzung sozusagen – und des Fehlens beruhigender Erklärungen meines behandelnden Arztes war ich äußerst besorgt und verwirrt und schrieb an den hervorragenden Neuropsychologen Alexander Romanowitsch Lurija in Moskau. Er antwortete mir unter anderem: «Solche Syndrome sind möglicherweise häufig, werden jedoch nur sehr selten beschrieben.» Als ich von meiner Verletzung genesen war und meine Tätigkeit als Arzt wiederaufgenommen hatte, stellte ich fest, dass es sich in der Tat so verhielt. Über Jahre hinweg untersuchte ich einige hundert Patienten mit eigentümlichen Störungen ihres Körper-Bildes und ihres Körper-Ichs, welche neurologischen Ursprungs waren und im Wesentlichen Ähnlichkeiten mit meinem eigenen Fall aufwiesen. Im letzten Kapitel dieses Buches werde ich diese Arbeit und ihre Bedeutung in groben Zügen skizzieren. Ich werde, so hoffe ich, zu einem späteren Zeitpunkt eine gründliche Monographie zu diesem Thema veröffentlichen. Im vorliegenden Buch sind also viele Themen miteinander verwoben: die mit meiner Verletzung und Genesung verknüpften spezifischen neuropsychologischen und existenziellen Phänomene; die Anforderungen, vor die man durch das Dasein als Patient und die spätere Rückkehr ins normale Leben gestellt ist; die Vielschichtigkeit der Beziehung zwischen Arzt und Patient und die Schwierigkeiten, mit denen der Dialog zwischen ihnen behaftet ist, besonders dort, wo es um Dinge geht, die für beide verwirrend sind; die Anwendung meiner Erkenntnisse auf eine große Gruppe von Patienten und die Würdigung ihrer theoretischen und praktischen Bedeutung. All dies mündet schließlich in eine kritische Betrachtung der Neurologie von heute und in die Vision einer möglichen Neurologie der Zukunft.

Dieser letzte Gedankengang kam erst einige Jahre später. Den Anstoß dazu gab mir die Lektüre von Henry Heads großartigen «Studies in Neurology» (1920) während einer langen Zugfahrt von Boston nach New York: Er beschreibt darin seinen, meinem eigenen so ähnlichen Weg von der Untersuchung der Auswirkungen, die die Durchtrennung eines Nervs bei ihm hatte, zu der Erarbeitung von weitestgehend allgemeingültigen Konzepten von Körper-Bild und Körper-Musik. Das letzte Kapitel meines Buches habe ich auf einem Berg in Costa Rica geschrieben und so die Odyssee vollendet, die auf jenem schicksalhaften Berg in Norwegen begonnen hatte.

Mit Ausnahme des letzten Kapitels ist das Material nicht systematisch geordnet. Man möge dieses Buch als eine Art von neurologischer Erzählung oder Kurzgeschichte lesen, als eine Geschichte jedoch, die auf persönlicher Erfahrung und neurologischen Fakten aufbaut, ganz wie die, die Lurija uns in «The Man with a Shattered World» und seinen anderen «Neurographien» erzählt hat.

Bei alldem hat mir Lurija, mit dem ich, was mir eine besondere Ehre war, von 1973 bis zu seinem Tod im Jahr 1977 in engem Briefkontakt stand, sehr geholfen und mich immer wieder ermuntert. Im Verlauf unserer Korrespondenz schrieb er: «Sie sind dabei, ein ganz neues Gebiet zu entdecken … Bitte veröffentlichen Sie Ihre Beobachtungen. Das wird dazu beitragen, den ‹veterinärmedizinischen› Umgang mit peripheren Störungen zu verändern und einer umfassenderen und menschlicheren Medizin den Weg zu bahnen.» In dankbarer Erinnerung widme ich dieses Buch dem verstorbenen A.R. Lurija, dem Pionier einer neuen und umfassenderen Medizin.

London und New York

O.W. S.

I.Der Berg

Diese Welt in ihrem bodenlosen Schweigen hatte nichts Wirtliches, sie empfing den Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr, sie nahm ihn nicht eigentlich an und auf, sie duldete sein Eindringen, seine Gegenwart auf eine nicht geheure, für nichts gutstehende Weise, und Gefühle des still bedrohlich Elementaren, des nicht einmal Feindseligen, vielmehr des Gleichgültig-Tödlichen waren es, die von ihr ausgingen.

THOMAS MANN, «DER ZAUBERBERG»

Samstag, der 24., begann trübe und bedeckt, aber später am Tag versprach das Wetter schön zu werden. Ich konnte also früh zu meiner Bergtour aufbrechen und durch die Obstgärten und Wälder am Fuß des Berges wandern und würde, so schätzte ich, gegen Mittag den Gipfel erreichen. Bis dahin würde es vielleicht aufgeklart haben, und mir würde sich eine großartige Aussicht von der Spitze des Berges bieten – rings um mich her die niedrigeren Berge, deren Hänge sich in den Hardangerfjord stürzten, und der große Fjord selbst würde in seiner ganzen Ausdehnung zu sehen sein. Das Wort «Bergtour» lässt an Seile und das mühsame Erklettern von Felsen denken. Um diese Art von Bergtour handelte es sich jedoch nicht. Vor mir lag lediglich ein steiler Pfad. Ich rechnete nicht mit besonderen Problemen oder Schwierigkeiten. Ich war stark wie ein Stier, ich befand mich in der Blüte, auf dem Zenit meines Lebens, ich war ein Mann in den besten Jahren. Ich sah meiner Wanderung mit Selbstvertrauen und Freude entgegen.

Bald hatte ich mein Tempo gefunden – einen federnden, schwungvollen Schritt, der mich rasch voranbrachte. Ich war vor Morgengrauen aufgebrochen und befand mich um halb acht in etwa sechshundert Meter Höhe. Der Frühnebel riss bereits auf. Nun betrat ich einen dunklen Nadelwald, in dem ich langsamer vorankam, zum Teil wegen der knorrigen Wurzeln auf dem Pfad, zum Teil aber auch, weil ich von der Welt der niedrigen Pflanzen, die hier im Schutz der Bäume wuchsen, fasziniert war und immer wieder stehen blieb, um einen jungen Farn, ein Moos, eine Flechte zu betrachten. Dennoch hatte ich kurz nach neun den Wald hinter mir gelassen, und vor mir erhob sich der eigentliche Berg, ein gewaltiger, zweitausend Meter hoher Kegel, der über dem Fjord aufragte. Zu meiner Überraschung stieß ich hier auf einen Zaun und ein Tor, an dem ein noch überraschenderes Schild angebracht war:

VORSICHT – STIER!

stand dort auf Norwegisch, und für diejenigen, die den Sinn dieser Worte vielleicht nicht verstanden, war daneben ein eher komisches Bild von einem Mann aufgemalt, der durch die Luft gewirbelt wurde.

Ich blieb stehen, studierte das Bild und kratzte mich am Kopf. Ein Stier? Hier oben? Was sollte ein Stier hier oben verloren haben? Auf den Wiesen und bei den Bauernhöfen weiter unten hatte ich nicht einmal Schafe gesehen. Vielleicht handelte es sich nur um einen Witz, den sich die Dorfbewohner oder ein früherer Wanderer mit einem seltsamen Sinn für Humor ausgedacht hatten. Oder vielleicht gab es hier tatsächlich einen Stier, den man den Sommer über auf diese riesige Alm getrieben hatte und der das spärliche Gras und die kümmerlichen Büsche abweidete. Doch genug der Spekulationen! Auf zum Gipfel! Wieder veränderte sich das Terrain. Es war jetzt sehr steinig, und hier und da lagen riesige Felsblöcke; es gab jedoch auch eine dünne Schicht Erde, die stellenweise matschig war, weil es in der Nacht zuvor geregnet hatte, auf der aber reichlich Gras und einige schmächtige Büsche wuchsen – Futter genug für ein Tier, das den ganzen Berg als Weide hatte. Der Pfad wurde viel steiler und war ziemlich gut markiert, wenn auch, so hatte ich den Eindruck, nur wenig benutzt. Ich befand mich ja schließlich auch in einem nicht gerade dicht besiedelten Teil der Welt. Ich hatte keinen anderen Touristen gesehen, und die Dorfbewohner waren, so dachte ich, zu sehr mit dem Fischfang und der Landwirtschaft beschäftigt, um Ausflüge in die Berge zu unternehmen. Umso besser. Ich hatte den Berg für mich allein! Vorwärts, weiter zum Gipfel – obwohl ich ihn nicht sehen konnte. Doch nach meiner Schätzung war ich bereits auf tausend Meter Höhe angelangt, und wenn der Weg auch weiterhin nur steil war und nicht schwierig wurde, konnte ich, wie geplant, um Mittag auf dem Gipfel stehen. So stieg ich in einem trotz der Steigung zügigen Tempo weiter bergauf und freute mich über meine Energie und meine Ausdauer, besonders aber über meine starken Beine, die durch jahrelanges Üben und Gewichtestemmen im Fitnessraum trainiert waren. Starke Glieder, ein starker Körper, ein langer Atem und eine große Ausdauer – ich war der Natur, die mich so gut ausgestattet hatte, dankbar. Und ich trieb mich zu körperlichen Leistungen an, schwamm ausgiebig und machte lange Bergtouren. Das war meine Art, mich bei der Natur zu bedanken und von dem guten Körper, den sie mir geschenkt hatte, den besten Gebrauch zu machen. Gegen elf Uhr sah ich, als es die ziehenden Nebelschwaden erlaubten, zum ersten Mal den Gipfel des Berges. Es war nun nicht mehr so weit – ich würde es tatsächlich bis Mittag schaffen. Hier und da lag immer noch ein dünner Nebel und verhüllte zuweilen die Felsblöcke, sodass sie schwer auszumachen waren. Manchmal sah ein solcher durch die Nebelschwaden nur undeutlich zu erkennender Felsblock wie ein riesiges, kauerndes Tier aus, und erst im Näherkommen enthüllte sich mir, um was es sich hier in Wirklichkeit handelte. Es gab Augenblicke des Zweifels, in denen ich unsicher stehen blieb, wenn ich der nebelumwaberten Umrisse vor mir gewahr wurde … Aber als es dann geschah, hatte ich keinerlei Zweifel!

Die tatsächliche Realität brach jedoch nicht in einem solchen Augenblick über mich herein und wurde nicht einmal ansatzweise durch Einbildung oder Zweifel verfälscht. Ich hatte gerade den Nebel hinter mir gelassen und ging um einen haushohen Felsblock herum. Der Weg krümmte sich, sodass ich ihn nicht übersehen konnte, und dies war es, was «die Begegnung» ermöglichte. Ich lief praktisch in das hinein, was vor mir lag – ein riesiges Tier, das sich auf dem Weg niedergelassen hätte, ja ihn geradezu versperrte, und dessen Anwesenheit durch die Rundung des Felsens verborgen gewesen war. Es hatte einen gewaltigen, gehörnten Kopf, einen gigantischen weißen Körper und ein mächtiges, milchweißes Gesicht. Unbewegt und außerordentlich gelassen blieb es bei meinem Erscheinen liegen und wandte mir lediglich sein riesiges weißes Gesicht zu. Und in diesem Augenblick veränderte es sich vor meinen Augen und verwandelte sich aus etwas Herrlichem in etwas ausgesprochen Monströses. Das riesige weiße Gesicht schien immer mehr aufzuquellen, und die großen Glotzaugen funkelten vor Bosheit. Größer und größer wurde das Gesicht, bis ich schließlich glaubte, es werde die ganze Welt auslöschen. Der Stier wurde entsetzlich, unglaublich entsetzlich – entsetzlich in seiner Kraft, seiner Bösartigkeit, seiner Tücke. Alles an ihm schien jetzt den Stempel des Teuflischen zu tragen. Erst hatte er sich in ein Ungeheuer verwandelt, jetzt wurde er ein Teufel.

Ich bewahrte einen Augenblick lang die Fassung oder das, was ich dafür ausgab, machte ganz «natürlich» mitten im Gehen einen Schwenk um 180 Grad, als kehrte ich am Ende eines Spaziergangs um, und machte mich behände und trittsicher an den Abstieg. Aber dann – wie schrecklich! – verlor ich plötzlich die Nerven, die Angst überwältigte mich, und ich rannte um mein nacktes Leben – ich rannte blindlings und wie verrückt den steilen, schlammigen, rutschigen Pfad hinunter, der hier und da im Nebel verborgen war. Blinde, wilde Panik! Es gibt auf der Welt nichts Schlimmeres als das, nichts Schlimmeres – und nichts Gefährlicheres. Ich weiß nicht genau, was geschah. Bei meiner überstürzten Flucht den schlüpfrigen Pfad hinunter muss ich falsch aufgetreten sein – auf einen losen Stein oder in ein Loch. Es ist, als fehle in meiner Erinnerung ein Augenblick – es gibt ein «Vorher» und ein «Nachher», aber kein «Dazwischen». Eben noch rannte ich wie ein Verrückter, war mir nur des schweren Keuchens und schwerer, stampfender Schritte bewusst, ohne dass ich hätte sagen können, ob diese Geräusche vom Stier oder von mir kamen, und gleich darauf lag ich am Fuß einer kleinen, steilen Klippe, das Bein unter mir grotesk verdreht und mit einem Schmerz in meinem Knie, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt hatte. Eben noch stark und voller Energie und im nächsten Augenblick praktisch hilflos zu sein, eben noch vor Gesundheit zu strotzen und im nächsten Augenblick ein Krüppel zu sein, sich eben noch im Vollbesitz aller Kräfte und Fähigkeiten zu fühlen und ihrer im nächsten Augenblick beraubt zu sein – die Plötzlichkeit einer solchen Veränderung ist schwer zu begreifen, und der Geist sucht nach Erklärungen.

Ich hatte dieses Phänomen schon bei anderen beobachtet – bei Patienten, die plötzlich einen Schlag oder eine Verletzung erlitten hatten, und jetzt erlebte ich es an mir selbst. Mein erster Gedanke war, dass es einen Unfall gegeben hatte und dass jemand, den ich kannte, ernstlich verletzt worden war. Später dämmerte mir, dass ich selbst das Opfer war; dieser Gedanke war jedoch von dem Gefühl begleitet, dieser Fall sei nicht wirklich ernst. Um das zu beweisen, stand ich auf, oder vielmehr: Ich versuchte aufzustehen, brach aber dabei wieder zusammen, denn das linke Bein war völlig kraftlos und schlaff und gab unter mir nach wie eine weichgekochte Nudel. Es hielt überhaupt keine Belastung aus, sondern knickte unter mir ein, knickte am Knie nach hinten und ließ mich vor Schmerz aufschreien. Was mich dabei so furchtbar erschreckte, war jedoch weit weniger der Schmerz als vielmehr diese schlaffe, schwache Nachgiebigkeit des Knies, meine Unfähigkeit, etwas dagegen zu tun oder ihrer Herr zu werden – und die offenbare Lähmung des Beines. Aber dann verschwand dieses Entsetzen, das einen Augenblick lang so überwältigend gewesen war, und machte einer «professionellen Haltung» Platz.

«Also gut, Herr Doktor», sagte ich zu mir selbst, «würden Sie so gut sein und das Bein untersuchen?»

Wie ein Chirurg, der einen Fall untersucht, nahm ich sehr professionell und distanziert und ganz und gar nicht behutsam das Bein und untersuchte es: Ich tastete es ab und bewegte es hin und her. Dabei murmelte ich, wie in einer Lehrveranstaltung, meinen Befund laut vor mich hin:

«Keine Bewegung am Knie- oder am Hüftgelenk, meine Herren … Wie Sie sehen, ist der ganze Musculus quadriceps femoris von der Kniescheibe abgerissen. Trotzdem hat er nicht retrahiert – er ist ohne jeden Tonus, was auf eine Verletzung des Nervs hindeutet. Die Patella ist ihrer stärksten Befestigung beraubt und kann – hier! – wie ein Kugellager gedreht werden. Da sie nicht mehr gehalten wird, ist sie leicht zu verschieben. Was das Knie selbst betrifft» – hier demonstrierte ich jeden Punkt meines Befundes –, «ist eine abnorme Motilität, eine eindeutig pathologische Beweglichkeit festzustellen. Es kann ohne jeden Widerstand gebeugt –» ich führte mit den Händen die Ferse an mein Hinterteil – «und, mit klar erkennbarer Dislokation, nach vorn überstreckt werden» – beide Bewegungen ließen mich, während ich sie demonstrierte, aufschreien. «Ja, meine Herren», fasste ich meinen Befund abschließend zusammen, «ein faszinierender Fall! Ein vollständiger Riss der Quadrizepssehne. Muskel paralysiert und atonisch – vermutlich aufgrund einer Verletzung des Nervs. Instabiles Kniegelenk – erscheint rückwärtig dislozierbar. Wahrscheinlich Riss der Kreuzbänder. Über eine Knochenverletzung lässt sich im Augenblick keine eindeutige Aussage machen – es könnte jedoch sehr gut eine Fraktur vorliegen, vielleicht sogar mehrere. Erhebliche Schwellung, wahrscheinlich Gewebe- und Gelenkflüssigkeit, aber eine Verletzung von Blutgefäßen kann nicht ausgeschlossen werden.»

Mit einem zufriedenen Lächeln wandte ich mich, als erwartete ich Beifall, meinem unsichtbaren Publikum zu. Und dann fielen plötzlich die «professionelle Haltung» und die Berufsfassade in sich zusammen, und ich begriff, dass es sich bei diesem «faszinierenden Fall» um mich handelte – um mich selbst, der ich schrecklich behindert war und infolgedessen mit einiger Wahrscheinlichkeit würde sterben müssen. Das Bein war absolut nicht zu gebrauchen, weit weniger nutzlos, als wenn es nur gebrochen gewesen wäre. Ich war mutterseelenallein, dicht unterhalb eines Berggipfels, in einer einsamen und nur spärlich besiedelten Gegend. Niemand wusste, wo ich war. Das machte mir mehr Angst als alles andere. Ich konnte hier, wo ich lag, sterben, und niemand würde es erfahren.

Noch nie zuvor hatte ich mich so einsam und verlassen, so verloren, so weitab von aller Hilfe gefühlt. Bis dahin war mir noch gar nicht aufgefallen, wie schrecklich und gefährlich einsam ich war. Ich hatte mich nicht «einsam» gefühlt, als ich den Berg bestieg (das tue ich nie, wenn ich etwas genieße). Ich hatte mich nicht einsam gefühlt, als ich meine Verletzung untersuchte (ich begriff nun, welch ein Trost meine imaginäre «Lehrveranstaltung» gewesen war). Aber nun überfiel mich ganz unvermittelt das schreckliche Gefühl der Einsamkeit. Mir fiel ein, dass mir vor einigen Tagen jemand etwas über einen «Dummkopf von einem Engländer» erzählt hatte, der vor zwei Jahren allein auf ebendiesen Berg gestiegen war und den man eine Woche später mit gebrochenen Beinen erfroren aufgefunden hatte. In diesen Breiten und dieser Höhe sinkt die Temperatur auch im August nachts tief unter null Grad. Bis zum Einbruch der Dunkelheit musste ich gefunden werden, sonst würde ich sterben. Ich musste, wenn es irgend möglich war, nach unten, ins Tal, denn dort bestand wenigstens eine Chance, entdeckt zu werden. Nun, da ich es recht bedachte, machte ich mir sogar Hoffnungen, ich könnte es mit diesem nutzlosen Bein vielleicht ganz allein bis ins Tal schaffen; erst viel später ging mir auf, dass dies vor allem eine tröstliche Illusion war. Aber wenn ich mich zusammenriss und tat, was ich konnte, hatte ich trotz allem eine gute Chance, es zu schaffen.

Plötzlich war ich sehr ruhig und gelassen. Zuallererst musste ich mich um mein Bein kümmern. Während jede Bewegung des Knies heftige Schmerzen hervorrief und buchstäblich einen physiologischen Schock auslöste, hatte ich festgestellt, dass es mir relativ gutging, wenn das Bein flach auf dem Boden lag. Aber da kein Knochen, keine «innere Struktur» es mehr hielt, war es vor unwillkürlichen, passiven Bewegungen des Knies, wie sie durch Bodenunebenheiten hervorgerufen wurden, nicht geschützt. Also war offenbar eine äußere Struktur, eine Schiene, erforderlich.

Hier kam mir eine meiner Eigenarten zu Hilfe. Mehr als alles andere war es meine Gewohnheit, die mich, wohin ich auch ging, einen Regenschirm mitnehmen ließ, und so hatte ich ganz selbstverständlich, oder vielleicht auch automatisch, meinen robusten, treuen Regenschirm mitgenommen, als ich bei schlechtem Wetter zu dieser Wanderung aufbrach (auch wenn mein Ziel ein kilometerhoher Berg war). Außerdem hatte er sich beim Aufstieg, wo ich ihn als Spazierstock gebrauchte, als nützlich erwiesen. Jetzt aber hatte er – als Beinschiene – seine große Stunde: Ohne eine solche Schiene hätte ich mich kaum bewegen können. Ich brach den Griff ab und zerriss meinen Anorak. Die Länge des Schirms war gerade richtig – der schwere Schaft war fast ebenso lang wie mein Bein –, und ich band ihn mit breiten Stoffresten von meinem Anorak fest, und zwar so, dass jede unwillkürliche Bewegung des Knies unmöglich, die Blutzirkulation aber nicht unterbrochen war. Seit ich mich verletzt hatte, waren etwa zwanzig Minuten, vielleicht auch weniger, verstrichen. Konnte dies alles in so kurzer Zeit passiert sein? Ich blickte auf meine Uhr, um zu sehen, ob sie stehengeblieben war, aber der Sekundenzeiger bewegte sich völlig gleichmäßig. Seine Zeit, seine abstrakte, unpersönliche, chronologische Zeit, hatte ganz und gar nichts mit meiner Zeit zu tun – meiner Zeit, die ausschließlich aus persönlichen Momenten, Lebensmomenten, entscheidenden Momenten bestand. Während ich auf das Zifferblatt sah, verglich ich in Gedanken das Vorrücken der Zeiger, die sich gleichmäßig im Kreis bewegten – es war jene unerbittliche Gleichmäßigkeit, mit der die Sonne über das Firmament zieht –, mit meinem ungewissen Abstieg ins Tal. An Eile war nicht zu denken – das würde mich nur erschöpfen. Auch trödeln durfte ich nicht – das wäre noch schlimmer. Ich musste das richtige Tempo finden und es beibehalten.

Während ich bisher nur meiner Verletzung Beachtung geschenkt hatte, stellte ich nun fest, dass meine Gedanken sich dankbar meinem Glück im Unglück zuwandten. So war weder eine Arterie noch ein anderes größeres Blutgefäß innerlich verletzt, denn die Schwellung rund um das Knie war klein, und das Bein fühlte sich nicht sehr kühl an und hatte sich nicht verfärbt. Zwar war der Quadrizeps offenbar gelähmt, aber ich nahm keine weitere neurologische Untersuchung vor. Bei meinem Sturz hatte ich mir keinen Bruch am Schädel- oder am Rückgrat zugezogen. Und Gott sei Dank besaß ich nicht nur drei brauchbare Glieder, sondern auch genug Energie und Kraft, um einen guten Kampf zu liefern. Und bei Gott – das würde ich! Dies würde der Kampf um mein Leben sein – der Kampf ums Leben, der ein Kampf für das Leben ist.

Ich konnte mich nicht beeilen – ich konnte nur hoffen. All meine Hoffnungen jedoch wären zunichtegemacht, wenn ich nicht vor Einbruch der Dunkelheit gefunden würde. Wieder sah ich auf die Uhr, wie ich auch in den folgenden Stunden immer wieder ängstliche Blicke darauf werfen würde. In diesen Breiten würde die Abenddämmerung lange dauern und gegen sechs Uhr einsetzen. Von da an würde es langsam dunkler und kühler werden. Um halb acht würde es bereits recht kühl und dämmrig sein. Um halb neun würde völlige Dunkelheit herrschen, und es würde nichts mehr zu sehen und ein weiteres Vorankommen unmöglich sein. Und obwohl es zumindest vorstellbar war, dass ich es, mit Hilfe anstrengender Übungen, schaffte, die Nacht zu überstehen, sprach die Wahrscheinlichkeit eindeutig, ja geradezu erdrückend dagegen. Einen Augenblick lang dachte ich an Tolstois «Herr und Knecht» – aber hier waren keine zwei Menschen, die einander wärmen konnten. Wenn ich nur einen Begleiter gehabt hätte! Plötzlich kam mir derselbe Gedanke noch einmal, und zwar so, wie er in der Bibel formuliert ist, in der ich seit meiner Kindheit nicht mehr gelesen hatte, an die ich mich nicht bewusst erinnern konnte und an die ich auch gar nicht gedacht hatte: «So ist’s ja besser zwei als eins … fällt ihrer einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe.» Und unmittelbar darauf folgte eine plötzliche Erinnerung, ein in allen Einzelheiten klares Bild eines kleinen Tieres mit gebrochenem Rückgrat, das ich an der Straße gesehen hatte und das seine gelähmten Hinterbeine nachgezogen hatte. Genau wie dieses Tier kam ich mir jetzt vor. Das Gefühl meiner Menschlichkeit als etwas Eigenständiges, etwas, das über dem Animalischen und Sterblichen steht – auch dies verschwand in diesem Augenblick, und wieder fielen mir Worte aus dem Buch des Predigers ein: «Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: Wie dies stirbt, so stirbt auch er … und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh.»

Während ich mein Bein schiente und mich beschäftigte, hatte ich wieder «vergessen», dass der Tod auf mich lauerte. Und wieder war es der Prediger Salomo, der mich daran erinnerte. «Aber», rief meine innere Stimme, «mein Lebenswille ist stark. Ich will leben – und wenn ich Glück habe, werde ich das auch. Ich glaube nicht, dass meine Zeit schon gekommen ist.» Wieder antwortete der Prediger ungerührt und neutral: «Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit.» Diese seltsame, tiefe, ruhige Klarheit, die weder kalt noch heiß, weder streng noch nachgiebig, sondern überaus, wunderbar, schrecklich aufrichtig war, hatte ich schon bei anderen Menschen erlebt, besonders bei Patienten, die wussten, dass sie bald sterben würden, und dieser Wahrheit ins Gesicht sahen; ich hatte, wenn auch irgendwie verständnislos, über das schlichte Ende von Tolstois «Hadschi Murat» gestaunt, wo, nachdem Murat von einer tödlichen Kugel getroffen worden ist, «Bilder der Vergangenheit ohne irgendwelche Empfindungen» durch seinen Geist strömen; jetzt aber erlebte ich dies zum ersten Mal – und zwar bei mir selbst.

Diese Bilder, diese Worte, diese leidenschaftslosen Gefühle schossen mir nicht, wie es immer heißt, «blitzartig» durch den Kopf. Sie ließen sich so viel Zeit – mindestens einige Minuten –, wie sie in der Realität, nicht aber in einem Traum, in Anspruch genommen hätten; es waren Meditationen, die es durchaus nicht eilig hatten – aber ebenso wenig lenkten sie mich in irgendeiner Weise von dem ab, was ich zu tun hatte. Kein (imaginärer) Beobachter hätte mich «grübeln» oder innehalten sehen. Er wäre im Gegenteil beeindruckt gewesen, wie energisch und fachmännisch ich aussah und zu Werk ging, wie zügig und zielstrebig ich mein Bein schiente, alles noch einmal rasch überprüfte und mich an den Abstieg machte.

So brach ich also auf, wobei ich mich auf eine Art und Weise fortbewegte, die mir völlig neu war – grob gesagt auf drei Beinen, unter Zuhilfenahme meines Hinterteils. Das soll heißen, ich rutschte auf meinem Hinterteil zu Tal, zog oder ruderte mit den Armen und benutzte mein unverletztes Bein als Steuer und, wenn nötig, als Bremse, während das geschiente, kraftlose Bein schlaff über den Boden schleifte. Ich brauchte mir diese ungewöhnliche, beispiellose und – so sollte man meinen – unnatürliche Fortbewegungsart nicht auszudenken. Ich entwickelte sie ohne nachzudenken und hatte mich schon sehr bald daran gewöhnt. Und jeder, der mich geschwind und kräftig den Hang hätte hinunterrudern sehen, hätte gesagt: «Ach, das ist ein alter Hase. Diese Art zu laufen ist für ihn ganz natürlich.»

Beinamputierten braucht man nicht beizubringen, wie man mit Stützen geht: Diese Fertigkeit erlangen sie «ohne nachzudenken» und «ganz natürlich», als hätten sie sie insgeheim schon ihr ganzes Leben lang eingeübt. Der Organismus und das Nervensystem haben ein riesiges Repertoire von «Trickbewegungen» und «Entlastungsmechanismen» aller Art – ganz und gar automatische Kunstgriffe, die «in Reserve» gehalten werden. Wir hätten keine Ahnung von den Fertigkeiten, die wir in potentia besitzen, wenn wir nicht vorgeführt bekämen, wie sie uns in Zeiten der Not zu Hilfe kommen.

So geschah es auch in meinem Fall. Es war eine einigermaßen zügige Art der Fortbewegung, jedenfalls solange der Pfad stetig, ohne große Unebenheiten und nicht zu steil bergab führte. Sobald er jedoch holprig wurde, stieß sich das Bein an Hindernissen aller Art – es schien eigenartig unfähig zu sein, diese zu vermeiden –, und ich verfluchte es mehrmals laut, weil es so «dumm» oder «unvernünftig» war. Tatsächlich stellte ich fest, dass ich, wann immer das Gelände schwierig wurde, auf dieses nicht nur kraftlose, sondern auch dumme Bein achten musste. Am meisten Angst machten mir jene Abschnitte des Weges, die zu schlüpfrig oder zu steil waren, denn es war schwierig, nicht praktisch unkontrolliert hinunterzurutschen und mit einem Ruck oder einem Stoß zum Stehen zu kommen, der das Knie schmerzhaft abknicken ließ und die Grenzen meiner improvisierten Beinschiene aufzeigte.

Irgendwann, nach einem besonders qualvollen Zusammenstoß mit einem Hindernis, kam mir der Gedanke, ich könne um Hilfe rufen, und das tat ich dann auch: Aus Leibeskräften stieß ich markerschütternde Schreie aus, die von einem Gipfel bis zum anderen zu hallen schienen. Dieses plötzliche Geräusch inmitten der Stille beunruhigte und erschreckte mich, und gleich darauf bekam ich unvermittelt Angst, dass es den Stier, den ich völlig vergessen hatte, aufschrecken könnte. Diese Angst gab mir eine Vision ein, in der das Tier, nun zum zweitenmal aufgescheucht, wutentbrannt den Pfad hinunterstürmte, um mich in die Luft zu schleudern oder in den Boden zu stampfen. Zitternd vor Entsetzen und unter schrecklichen Anstrengungen und Schmerzen gelang es mir, kriechend den Weg zu verlassen und mich hinter einem Felsblock zu verstecken. Dort blieb ich etwa zehn Minuten, bis ich, da alles ruhig blieb, wieder herauskriechen und meinen Weg ins Tal fortsetzen konnte. Ich wusste nicht, ob es dumm und herausfordernd gewesen war, dass ich geschrien hatte, oder ob meine Dummheit nicht vielmehr darin bestand, dass ich Angst hatte zu schreien. Auf jeden Fall beschloss ich, nicht mehr um Hilfe zu rufen, und jedes Mal, wenn der Impuls mich überkam, hütete ich mich, ihm nachzugeben, und holte mir ins Gedächtnis, dass ich mich ja allemal noch im Herrschaftsbereich dieses Stieres befand, über den er vielleicht eifersüchtig wachte. Außerdem sagte ich mir: «Wozu schreien? Spar dir deinen Atem. Du bist hier weit und breit das einzige menschliche Wesen.» So setzte ich meinen Weg in absolutem Schweigen fort und wagte es nicht einmal, laut vor mich hin zu pfeifen, denn überall vermutete ich nun den Stier und fürchtete, er könne mich hören. Ich versuchte sogar, so geräuschlos wie möglich zu atmen. Und so vergingen die Stunden – leise, rutschend …

Gegen halb zwei – seit zwei Stunden befand ich mich auf dem Rückweg – erreichte ich den angeschwollenen Bach mit den Trittsteinen, den zu überqueren ich sogar bei meinem Aufstieg, als ich noch zwei gesunde Beine gehabt hatte, gezögert hatte. Mir war klar, dass es unmöglich war, «rudernd» das andere Ufer zu erreichen. Also musste ich mich umdrehen und auf steif ausgestreckten Armen «laufen» – und selbst dabei blieb mein Kopf nur knapp über dem Wasser. Der Bach war wild, reißend und eiskalt, und mein linkes Bein wurde, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, hilflos mitgerissen, stieß schmerzhaft gegen die Steine im Bachbett und stand manchmal wie eine Fahne im rechten Winkel zu meinem Körper ab. Mein Hüftgelenk schien fast ebenso frei beweglich wie mein Knie zu sein, bereitete mir jedoch keine Schmerzen – im Gegensatz zu meinem Knie, das beim Durchqueren des Baches qualvoll abgeknickt und verbogen wurde. Mehrmals drohte ich das Bewusstsein zu verlieren und fürchtete, ich könnte ohnmächtig werden und ertrinken. Mit strengen Ermahnungen und Drohungen befahl ich mir durchzuhalten.

«Mach nicht schlapp, du Idiot! Mach bloß nicht schlapp! Wenn du jetzt aufgibst, bring ich dich um – darauf kannst du dich verlassen!»

Als ich schließlich, zitternd vor Kälte, Schmerz und Schock, das andere Ufer erreicht hatte, brach ich halb zusammen. Ich fühlte mich fertig, erschöpft, am Ende meiner Kräfte, und lag ein paar Minuten lang benommen und reglos da. Dann verwandelte sich meine Erschöpfung irgendwie in eine Art von Müdigkeit, eine außerordentlich angenehme, herrliche Mattigkeit.

«Wie schön es hier ist», dachte ich. «Warum nicht ein wenig rasten – vielleicht ein bisschen schlafen?»

Die Deutlichkeit, mit der diese leise, einschmeichelnde innere Stimme zu mir sprach, rüttelte mich auf, ernüchterte und beunruhigte mich. Es war kein «schöner Ort» zum Rasten und Schlafen. Das war ein tödlicher Vorschlag, und er erfüllte mich mit Schrecken, aber ich hatte mich vom leisen, verführerischen Klang der Stimme einlullen lassen.

«Nein», sagte ich entschlossen zu mir selbst. «So spricht der Tod – und das ist seine süßeste, tödlichste Sirenenstimme. Hör nicht auf ihn! Du darfst nicht einen Augenblick auf ihn hören! Du musst weiter, ob du willst oder nicht. Du kannst dich hier nicht ausruhen – du kannst dich nirgends ausruhen. Du musst ein Tempo finden, das du durchhalten kannst, und das musst du beibehalten.»

Diese gute Stimme, diese «Lebensstimme», verlieh mir Stärke und Entschlossenheit. Ich hörte auf zu zittern und zu zagen und setzte mich wieder in Bewegung, und von nun an verließ mich der Mut nicht mehr.

Melodie, Rhythmus und Musik (also das, was Kant die «belebende Kunst» genannt hat) kamen mir jetzt zu Hilfe. Vor der Überquerung des Baches hatte ich mich mit Muskelkraft vorwärts bewegt, mit der rein körperlichen Kraft meiner sehr starken Arme. Jetzt war es sozusagen die Kraft der Musik, die mich weitertrieb. Ich hatte mir das nicht ausgedacht – es ergab sich von selbst. Ich fand einen Rhythmus, der einer Art Marsch- oder Ruderlied unterlegt war. Manchmal war das das Lied der Wolgaschiffer, manchmal ein monotoner Gesang, den ich mir selbst ausdachte und dessen Text nur aus den Worten «Ohne Hast, ohne Rast! Ohne Hast, ohne Rast!», bestand, wobei ich mich bei jedem «Hast» und «Rast» kräftig ein Stück weiterzog. Nie waren Goethes Worte [*] sinnvoller angewendet worden! Ich brauchte mir nun keine Sorgen mehr zu machen, ob ich mich zu schnell oder zu langsam vorwärts bewegte. Ich gab mich der Musik, dem Rhythmus hin, und damit war gesichert, dass ich das richtige Tempo beibehielt. Ich stellte fest, dass meine Bewegungen hierdurch perfekt koordiniert waren – oder vielleicht wäre «subordiniert» der bessere Ausdruck: Ich erzeugte den Takt der Musik in mir, und gehorsam folgten ihm alle meine Muskeln – bis auf die meines linken Beines, die zu schweigen schienen. Oder waren sie vielleicht stumm? Hat Nietzsche nicht gesagt, dass wir, wenn wir Musik hören, «mit unseren Muskeln hören»? Ich dachte an meine Collegezeit, wo wir beim Rudern zu acht wie ein Mann dem Takt gefolgt waren, eine Art Muskelorchester, das der Steuermann dirigierte.

Durch diese «Musik» hatte ich irgendwie weniger das Gefühl, einen harten, verbissenen Kampf zu führen. Ich verspürte sogar eine gewisse primitive Ausgelassenheit, die Pawlow als «muskuläre Fröhlichkeit» bezeichnet hat. Und wie um mein Herz noch mehr zu erfreuen, trat nun auch die Sonne hinter den Wolken hervor, durchwärmte mich und hatte mich bald mit ihren Strahlen getrocknet. Durch all dies und vielleicht noch anderes hatte meine innere Verfassung einen höchst angenehmen Umschwung erfahren.

Erst als ich mein Lied eine ganze Weile lang in einem volltönenden, lauten Bass hatte erklingen lassen, merkte ich plötzlich, dass ich den Stier vergessen hatte. Genauer gesagt: Ich hatte meine Angst vergessen – zum Teil, weil ich erkannt hatte, dass sie nicht mehr gerechtfertigt war, zum Teil aber auch, weil ich sah, dass sie von Anfang an absurd gewesen war. In mir war kein Platz mehr für diese oder irgendeine andere Angst, denn ich war randvoll mit Musik. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine (hörbare) Musik im landläufigen Sinne handelte, war es doch eine Musik, die mein Muskelorchester spielte – «die lautlose Musik des Körpers», um Harveys wunderschöne Formulierung zu gebrauchen. Mit diesem Dahinfließen, diesem Wohlklang meiner Bewegungen, wurde ich selbst zu Musik: «weil du selbst die Musik bist, solange sie forttönt». Ich war ein Wesen aus Muskeln, Bewegungen und Musik, und diese drei waren im Einklang miteinander und untrennbar – bis auf jenen Teil von mir, dessen Saiten gerissen waren, jenes bedauernswerte, unbrauchbare Instrument, das nicht mitspielen konnte und bewegungslos und stumm dalag, ohne einen Ton oder eine Melodie von sich zu geben.

Als Kind hatte ich eine Geige besessen, die bei einem Sturz zerbrach. Jetzt empfand ich für mein Bein dieselben Gefühle wie damals für diese arme, zerbrochene Geige. Meine Freude und die Aufrichtung meiner Seele, die belebende Wirkung der Musik, die ich in mir spürte, vermischte sich mit einem neuen, deutlichen und äußerst schmerzlichen Gefühl des Verlustes angesichts dieses zerbrochenen Instrumentes, das einmal mein Bein gewesen war. Wann wird es wiederhergestellt sein?, dachte ich. Wann wird es wieder seine eigene Melodie spielen können? Wann wird es wieder seinen Anteil zur freudigen Musik des Körpers beitragen können? Wann, ja wann nur?

Gegen zwei Uhr hatten sich die Wolken so weit aufgelöst, dass ich einen herrlichen Blick auf den Fjord und das winzige Dorf hatte, von wo ich vor neun Stunden aufgebrochen war. Ich konnte die alte Kirche sehen, in der ich am Abend zuvor Mozarts Große Messe in c-Moll gehört hatte. Ich konnte fast – nein, ich konnte tatsächlich die einzelnen Menschen auf der Straße erkennen. War die Luft etwa ungewöhnlich, unheimlich klar? Oder war meine Wahrnehmung von so ungewöhnlicher Klarheit? Mir fiel ein Traum ein, den Leibniz schildert: Er befand sich hoch in der Luft und hatte einen weiten Blick über die Welt. Landstriche, Städte, Seen, Felder, Dörfer, Weiler waren unter ihm ausgebreitet. Wenn er eine einzelne Person – einen pflügenden Bauern, eine alte Frau, die Wäsche wusch – sehen wollte, hatte er nur seinen Blick darauf zu richten und sich zu konzentrieren: «Ich brauchte kein Fernglas, sondern lediglich Aufmerksamkeit.» So war es auch bei mir: Quälende Sehnsucht, ein heftiges Verlangen, meine Mitmenschen zu sehen, und mehr noch von ihnen gesehen zu werden, schärfte meinen Blick. Nie waren sie mir liebenswerter oder entrückter erschienen. Ich sah sie wie durch ein starkes Fernglas und fühlte mich ihnen so nahe und doch so furchtbar weit von ihnen entfernt, zu einer anderen Welt zugehörig. Wenn ich doch nur eine Fahne oder eine Signalrakete, ein Gewehr, eine Brieftaube, ein Funkgerät gehabt hätte! Wenn ich doch nur einen wirklich durchdringenden Schrei hätte ausstoßen können, einen Schrei, den man auch in fünfzehn Kilometern Entfernung noch hören konnte! Denn wie sollten sie wissen, dass hier, eintausendfünfhundert Meter über ihnen, ein Mitmensch, der nicht mehr in der Lage war zu laufen, um sein Leben kämpfte? Ich hatte die Rettung vor Augen, und doch würde ich wahrscheinlich sterben. Etwas Unpersönliches oder Universelles beherrschte meine Gefühle. Ich hätte nicht geschrien: «Rettet mich, Oliver Sacks!», sondern: «Rettet dieses verletzte menschliche Wesen! Rettet das Leben!», jenes stumme Flehen, das mir von meinen Patienten so vertraut ist, jenes Flehen, das alles Leben angesichts des Abgrundes ausstößt, sofern es stark und leidenschaftlich und zu Recht am Leben hängt.

Eine Stunde verstrich, und noch eine, und noch eine. Am strahlend blauen, wolkenlosen Himmel verströmte die blassgoldene Sonne ein reines, arktisches Licht. Es war ein Nachmittag von eigentümlicher Schönheit, bei der Erde und Luft zusammenwirkten und alles leuchtend, ruhig, von Heiterkeit erfüllt war. Während die blauen und goldenen Stunden verstrichen, setzte ich meinen Weg stetig fort. Der Pfad war jetzt so glatt, so frei von Hindernissen, dass meine Gedanken ungehindert von den Erfordernissen der Gegenwart schweifen konnten. Wieder veränderte sich meine Stimmung, obwohl mir das erst später auffiel. Lang vergessene, ausnahmslos schöne Erinnerungen stellten sich ungerufen ein: zunächst Erinnerungen an Sommernachmittage, die von Sonnenlicht, und damit auch von Glück und Seligkeit, durchflutet waren – sonnige Nachmittage, die ich mit meiner Familie und Freunden verbracht hatte, Sommernachmittage aus meiner frühesten Kindheit. In der Zeit, die ich brauchte, um von einem Felsblock zum nächsten zu kommen, gingen mir Hunderte von Erinnerungen durch den Kopf, und doch war jede von ihnen kostbar, schlicht, ausführlich, vollständig und hatte ganz und gar nichts Eiliges, Flüchtiges an sich.

Es war jedoch kein bloßes Aufblitzen von Gesichtern und Stimmen. Ich erlebte ganze Szenen noch einmal, ganze Gespräche wurden wiederholt, und das ohne die kleinste Kürzung. Die frühesten Erinnerungen waren die an unseren Garten, unseren großen, alten Garten in London, wie er vor dem Krieg ausgesehen hatte. Ich weinte vor Freude, als ich ihn sah: Das war unser Garten – der liebe, alte, gusseiserne Gartenzaun war unbeschädigt, der Rasen weit und glatt, denn er war gerade gemäht und gewalzt worden (die riesige alte Walze stand in einem Winkel); da war die orangegestreifte Hängematte mit Kissen, die größer waren als ich selbst, in der ich stundenlang schaukelte und sang; und dort – welch eine Freude erfüllte mein Herz! – waren die riesigen Sonnenblumen, deren große Blüten mich unendlich faszinierten und mir mit fünf Jahren schon eine Ahnung vom pythagoreischen Geheimnis der Welt vermittelten. (Denn damals, im Sommer des Jahres 1938, entdeckte ich, dass die Anzahl der spiralförmig angeordneten Blütenstände immer das Mehrfache einer Primzahl war, und diese Vision der Ordnung und der Schönheit der Welt war der Vorläufer eines jeden Staunens, einer jeden Freude, die ich in späteren Jahren über die Erkenntnisse der Wissenschaft empfand.) All diese Gedanken und Bilder, die ohne mein Zutun auftauchten und durch meinen Kopf strömten, waren von einem Gefühl des Glücks und der Dankbarkeit begleitet. Erst später fragte ich mich: «Woher kommt diese Stimmung?», und begriff, dass sie eine Vorbereitung auf den Tod war. «Dein letztes Denken sei ein Danken», sagt Auden.

Gegen sechs Uhr bemerkte ich recht unvermittelt, dass die Schatten länger geworden waren und die Sonne nicht mehr hoch am Himmel stand. Ein Teil von mir hatte, wie Josua, geglaubt, er könne die Sonne am Himmel anhalten und den goldenen und azurblauen Nachmittag bis in alle Ewigkeit verlängern. Nun erkannte ich plötzlich, dass es Abend wurde und dass die Sonne in etwa einer Stunde untergehen würde.