10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Oliver Sacks war der berühmteste Neurologe der Welt. Mit seinen Fallgeschichten hat er uns einen neuen Blick auf Krankheiten und Abweichungen gelehrt: Was bei einem Patienten auf den ersten Blick als Störung erscheint, ermöglicht oft besondere Fähigkeiten der Wahrnehmung. Mit diesem Buch hat Sacks eine von fesselnder Energie getriebene Autobiographie vorgelegt. Ehrlich und anrührend beschreibt er die wichtigsten Stationen seines Lebens – das enge Großbritannien der Nachkriegszeit, das anarchische Kalifornien der frühen Sechziger, schließlich das ewig pulsierende New York. Ob er in der Forschung tätig ist oder in der klinischen Praxis, konstant bleiben die Begeisterung für die Arbeit mit den Patienten und das Schreiben darüber. Gerühmt für seine feinsinnigen Fallgeschichten, analysiert Sacks hier seinen eigenen Fall: Er erzählt von erfüllter und unerfüllter Liebe, der Beziehung zu seiner jüdischen Medizinerfamilie, zeitweiliger Drogensucht und exzessivem Bodybuilding und von unbändigen Glücksgefühlen auf den Road Trips durch die Weiten Nordamerikas. Die Lebensbilanz eines außergewöhnlichen Mediziners – und das Meisterwerk eines großartigen Erzählers.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

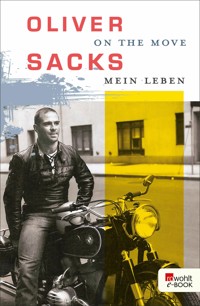

Oliver Sacks

On the Move

Mein Leben

Über dieses Buch

Oliver Sacks war der berühmteste Neurologe der Welt. Mit seinen Fallgeschichten hat er uns einen neuen Blick auf Krankheiten und Abweichungen gelehrt: Was bei einem Patienten auf den ersten Blick als Störung erscheint, ermöglicht oft besondere Fähigkeiten der Wahrnehmung.

Mit diesem Buch hat Sacks eine von fesselnder Energie getriebene Autobiographie vorgelegt. Ehrlich und anrührend beschreibt er die wichtigsten Stationen seines Lebens – das enge Großbritannien der Nachkriegszeit, das anarchische Kalifornien der frühen Sechziger, schließlich das ewig pulsierende New York. Ob er in der Forschung tätig ist oder in der klinischen Praxis, konstant bleiben die Begeisterung für die Arbeit mit den Patienten und das Schreiben darüber.

Gerühmt für seine feinsinnigen Fallgeschichten, analysiert Sacks hier seinen eigenen Fall: Er erzählt von erfüllter und unerfüllter Liebe, der Beziehung zu seiner jüdischen Medizinerfamilie, zeitweiliger Drogensucht und exzessivem Bodybuilding und von unbändigen Glücksgefühlen auf den Road Trips durch die Weiten Nordamerikas.

Die Lebensbilanz eines außergewöhnlichen Mediziners – und das Meisterwerk eines großartigen Erzählers.

Vita

Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.<br/> Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2016

Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «On the Move. A Life» bei Alfred A. Knopf, A Division of Penguin Random House LLC, New York

Copyright © 2015 by Oliver Sacks

All rights reserved

Redaktion Karin Schneider

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Umschlagabbildung Douglas White; shutterstock

ISBN 978-3-644-04081-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

In Bewegung

Das Nest verlassen

San Francisco

Muscle Beach

Außer Reichweite

Awakenings, Zeit des Erwachens

Der Bulle auf dem Berg

Eine Frage der Identität

City Island

Reisen

Ein neues Verständnis des Geistes

Daheim

Danksagung

Register

Patienten

Bildquellen

Abbildungen

Für Billy

«Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, daß das Leben rückwärts verstanden werden muß. Aber darüber vergißt man den andern Satz, daß vorwärts gelebt werden muß.»

Søren Kirkegaard

In Bewegung

Während des Krieges wurde ich als kleiner Junge in ein Internat geschickt, dort überkam mich ein Gefühl des Eingesperrtseins und der Machtlosigkeit. Ich sehnte mich nach Bewegung und Kraft, nach müheloser Bewegung und übermenschlicher Kraft. Vorübergehend genoss ich sie in Träumen vom Fliegen und, auf andere Weise, wenn ich in dem Dorf bei der Schule Reiten war. Ich liebte die Kraft und Geschmeidigkeit meines Pferdes und kann mir noch immer seine mühelose und freudige Bewegung vergegenwärtigen, die Wärme und den süßlichen Heugeruch.

Vor allem aber liebte ich Motorräder. Vor dem Krieg hatte mein Vater eins, eine Scott Flying Squirrel mit einem großen wassergekühlten Motor und einem brüllenden Auspuff. Ich wollte auch so ein mächtiges Motorrad besitzen. In meiner Phantasie verschmolzen die Bilder von Motorrädern und Flugzeugen und Pferden wie die von Bikern und Cowboys und Piloten, die ich mir bei der gefahrvollen, doch triumphierenden Beherrschung ihrer kraftstrotzenden Fortbewegungsmittel vorstellte. Meine knabenhafte Phantasie war gesättigt mit Western und Filmen über heroische Luftkämpfe, in denen Piloten ihr Leben in Hurrikans und Spitfires aufs Spiel setzen, aber von ihren dicken Fliegerjacken geschützt waren wie die Motorradfahrer von ihren Lederjacken und Helmen.

Als ich 1943 mit zehn Jahren nach London zurückkehrte, saß ich gern auf der Fensterbank in unserem Vorderzimmer, von wo aus ich die vorbeifahrenden Motorräder beobachtete und versuchte, Marke und Typ zu erkennen (nach dem Krieg war es wieder leichter, Benzin zu bekommen, da wurden sie sehr viel häufiger). Ich konnte ein Dutzend oder mehr Marken unterscheiden – AJS, Triumph, BSA, Norton, Matchless, Vincent, Velocette, Ariel und Sunbeam, dazu einige seltene ausländische Maschinen wie BMWs und Indians.

Als Halbwüchsiger ging ich mit einem gleichgesinnten Cousin regelmäßig in den Crystal Palace, um Motorradrennen anzusehen. Häufig trampte ich zum Bergsteigen nach Snowdonia oder zum Schwimmen in den Lake District, und manchmal wurde ich von einem Motorradfahrer mitgenommen. Als Sozius mitzufahren fand ich aufregend und ließ mich von dem schnittigen, schnellen Motorrad tagträumen, das ich eines Tages besitzen würde.

Mit achtzehn Jahren hatte ich mein erstes Motorrad, eine gebrauchte BSA Bantam mit einem kleinen Zweitakter und, wie sich herausstellte, kaputten Bremsen. Das Ziel ihrer Jungfernfahrt war der Regent’s Park, was sich als eine glückliche – vielleicht sogar lebensrettende – Entscheidung herausstellte, weil der Gasgriff klemmte, als ich voll aufdrehte, und die Bremsen nicht kräftig genug waren, um das Motorrad anzuhalten oder auch nur ein wenig zu verlangsamen. Der Regent’s Park ist von einer Straße umgeben, auf der ich nun, auf meinem Motorrad hockend und ohne eine Möglichkeit zum Anhalten, im Kreis herumraste. Hupend und schreiend warnte ich die Fußgänger, doch nach ein oder zwei Runden machten mir alle freiwillig Platz und riefen mir aufmunternde Bemerkungen zu, während ich immer und immer wieder an ihnen vorbeifuhr. Ich wusste, dass das Motorrad irgendwann zum Stehen kommen würde, wenn das Benzin alle war, und so kam es dann auch: Nach einigen Dutzend unfreiwilligen Umrundungen des Parks gab der Motor stotternd den Geist auf.

Meine Mutter war anfangs entschieden gegen die Anschaffung eines Motorrads gewesen. Das hatte ich erwartet, aber ich war überrascht von dem Widerstand meines Vaters, da er doch selbst Motorrad gefahren war. Sie hatten versucht, mich von dem Wunsch nach einem Motorrad abzubringen, indem sie mir ein kleines Auto kauften, einen 1934er Standard, der es noch nicht einmal auf siebzig Stundenkilometer brachte. Mit der Zeit hatte ich eine heftige Abneigung gegen das kleine Auto entwickelt, und eines Tages – einem Impuls folgend – verkaufte ich es und erstand von dem Erlös die Bantam. Jetzt musste ich meinen Eltern erklären, dass ein langsames kleines Auto oder Motorrad gefährlich sei, weil ihm die nötige Motorleistung fehle, um mich aus schwierigen Situationen zu befreien, und dass ich auf einem größeren, stärkeren Motorrad sehr viel sicherer sein würde. Widerstrebend fügten sie sich und gaben mir das Geld für eine Norton.

Auf meiner ersten Norton, einer 250er, hatte ich zwei Fast-Unfälle. Beim ersten fuhr ich zu rasch auf eine rote Ampel zu und setzte meinen Weg einfach fort, als mir klarwurde, dass es zu spät war, um zu bremsen oder zu wenden. Wie durch ein Wunder gelangte ich wohlbehalten durch zwei gegenläufige Verkehrsströme hindurch. Die Reaktion erfolgte zwei Minuten später: Ich fuhr noch einen Block weiter, stellte mein Motorrad am Straßenrand ab – und wurde ohnmächtig.

Das zweite Mal ereignete sich bei Nacht in strömendem Regen auf einer kurvenreichen Landstraße. Ein entgegenkommendes Fahrzeug blendete nicht ab, sodass ich nichts mehr sah. Ich dachte, es würde einen Frontalzusammenstoß geben, aber im letzten Augenblick stieg ich ab – ein lächerlicher Euphemismus für ein potenziell lebensrettendes, aber auch potenziell tödliches Manöver – und ließ das Motorrad in die eine Richtung fahren und mich selbst in die andere rutschen. Es verfehlte das Auto, aber erlitt einen Totalschaden. Da ich glücklicherweise Helm, Stiefel, Handschuhe und eine vollständige Ledermontur trug, war ich so gut geschützt, dass ich nicht einen Kratzer abbekam, obwohl ich etwa zwanzig Meter über die regennasse Straße schlitterte.

Meine Eltern waren entsetzt, aber auch überglücklich, dass mir nichts passiert war, und erhoben erstaunlich wenig Einwände gegen meinen Wunsch, ein anderes, noch stärkeres Motorrad zu kaufen – eine Norton Dominator mit sechshundert Kubik. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Studium in Oxford abgeschlossen und war im Begriff, für die ersten sechs Monate des Jahres 1960 eine Stellung als Klinikchirurg in Birmingham anzutreten, weshalb ich ausdrücklich darauf hinwies, dass ich mit einem schnellen Motorrad auf der neu eröffneten Autobahn M1 zwischen Birmingham und London jedes Wochenende nach Hause kommen könnte. Damals gab es auf Autobahnen noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sodass ich für den Weg wenig mehr als eine Stunde brauchen würde.

Ich schloss mich einem Motorradclub in Birmingham an und genoss es, Mitglied einer Gruppe zu sein und die Begeisterung der anderen zu teilen; bis dahin war ich immer ein einsamer Biker gewesen. Die ländliche Umgebung von Birmingham wirkte noch ziemlich urwüchsig, und ein besonderes Vergnügen bereitete es mir, nach Stratford-upon-Avon zu fahren und das jeweils auf dem Spielplan stehende Shakespeare-Stück anzuschauen.

Im Juni 1960 fuhr ich zum TT, dem großen Tourist-Trophy-Motorradrennen, das jährlich auf der Isle of Man abgehalten wurde. Es gelang mir, eine Armbinde des Rettungsdienstes zu organisieren, die mich ermächtigte, die Boxen aufzusuchen und einige der Rennfahrer zu sehen. Ich machte mir sorgfältige Notizen, weil ich die Absicht hatte, einen auf der Isle of Man spielenden Roman über Motorradrennfahrer zu schreiben – ich habe viel dafür recherchiert –, aber leider wurde nichts daraus.[1]

Auch auf der North Circular Road um London herum gab es in den fünfziger Jahren noch kein Tempolimit – eine Einladung für alle, die die Geschwindigkeit liebten. Außerdem gab es ein bekanntes Café, das Ace, das vor allem ein Treffpunkt für Biker mit schnellen Maschinen war. Doing the ton – 160 Stundenkilometer (100 mph) – war die Minimalbedingung für die Aufnahme in den inneren Zirkel, die «Ton-Up Boys».

Damals gab es schon eine ganze Reihe von Motorrädern, die diese Geschwindigkeit erreichten, vor allem wenn sie ein bisschen frisiert sowie von Ballast – inklusive Auspuff – befreit wurden und wenn man Super tankte. Anspruchsvoller war da schon das burn-up, ein Rennen durch Nebenstraßen, zu dem man herausgefordert wurde,kaum dass man das Café betreten hatte. Playing chicken dagegen stieß auf Ablehnung, denn auf der North Circular Road herrschte schon damals dichter Verkehr.

Zwar ließ ich mich nie auf das playing chicken ein, aber ich liebte die Rennen auf den Nebenstraßen, allerdings konnten meine «Dommie» und ihr leicht frisierter 600-Kubik-Motor nicht mit den 1000-Kubik-Vincents konkurrieren, die von den «Ton-Up Boys» im Ace favorisiert wurden. Ich habe einmal eine Vincent ausprobiert, aber sie schien mir schrecklich instabil zu sein, besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten, ganz anders als meine Norton, die einen «Federbettrahmen» hatte und wunderbar stabil war, ganz gleich, bei welcher Geschwindigkeit. (Ich fragte mich damals, ob man wohl einen Vincent-Motor in einen Norton-Rahmen einbauen könne, fand aber erst Jahre später heraus, dass solche «Norvins» tatsächlich hergestellt wurden.) Als dann die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt wurden, war Schluss mit doing the ton; der Spaß war vorbei und das Ace nicht mehr das, was es einmal gewesen war.

Als ich zwölf war, schrieb ein scharfsichtiger Lehrer in seinem Bericht: «Sacks wird weit kommen, wenn er nicht zu weit geht.» Das war oft der Fall. Als Junge ging ich oft zu weit in meinen chemischen Experimenten, wenn ich das Haus mit giftigen Gasen füllte, doch zum Glück habe ich es nie niedergebrannt.

Ich lief gerne Ski; als ich sechzehn war, fuhr ich mit einer Schülergruppe zum alpinen Skifahren nach Österreich. Im folgenden Jahr ging ich allein auf eine Tour in Telemark. Die Skiwanderung verlief reibungslos, doch bevor ich mit der Fähre nach England zurückkehrte, kaufte ich zwei Literflaschen Aquavit im Duty-free-Shop und ging mit ihnen durch die Zollkontrolle. Den norwegischen Zollbeamten war es egal, wie viele Flaschen ich bei mir hatte, aber sie wiesen mich darauf hin, dass ich nur eine Flasche nach England einführen dürfe; die andere würde der britische Zoll beschlagnahmen. Ich ging an Bord, nahm meine zwei Flaschen und suchte das Oberdeck auf. Es war ein strahlend klarer, sehr kalter Tag, aber in meiner warmen Skikleidung war das kein Problem für mich. Alle hielten sich in den Innenräumen auf, so gehörte das Oberdeck mir allein.

Ich hatte ein Buch zur Lektüre – Ulysses, den ich sehr langsam las – und meinen Aquavit zum Trinken: Nichts wärmt von innen besser als Alkohol. Eingelullt von der sanften, hypnotischen Bewegung des Schiffes, von Zeit zu Zeit ein bisschen Aquavit nippend, saß ich auf dem Oberdeck, in mein Buch vertieft. Irgendwann stellte ich überrascht fest, dass ich Schlückchen für Schlückchen fast die Hälfte der Flasche geleert hatte. Ich spürte keine Wirkung, daher setzte ich das Lesen und Trinken fort, die Flasche immer steiler ansetzend, da sie inzwischen halb leer war. Als wir anlegten, fiel ich aus allen Wolken; ich war so vertieft in den Ulysses, dass ich jedes Zeitgefühl verloren hatte. Die Flasche war jetzt leer. Immer noch spürte ich keine Wirkung. Offenbar war das Zeug viel schwächer, als behauptet wurde, dachte ich, obwohl auf dem Etikett «100 proof» stand, siebenundfünfzig Prozent. Ich bemerkte nichts Ungewöhnliches, bis ich aufstand und augenblicklich auf dem Bauch landete. Ich war sehr überrascht – hatte das Schiff plötzlich geschlingert? Ich rappelte mich auf und lag gleich wieder auf der Nase.

Erst jetzt begann mir zu dämmern, dass ich betrunken war – sehr, sehr betrunken –, jedoch war der Alkohol offenbar unter Umgehung aller anderen Gehirnregionen direkt in mein Kleinhirn gelangt. Ein Mann von der Besatzung, der hochkam, um nachzusehen, ob alle Passagiere von Bord waren, traf mich bei meinen hilflosen Bemühungen an, mit Hilfe der Skistöcke zu gehen. Er rief einen Helfer herbei, und gemeinsam, mich auf jeder Seite stützend, brachten sie mich von Bord. Obwohl ich stark taumelte und allgemeine, überwiegend erheiterte Aufmerksamkeit auf mich zog, war ich der Meinung, das System ausgetrickst zu haben, hatte ich doch Norwegen mit zwei Flaschen verlassen und war jetzt mit nur einer angekommen. Ich hatte die britischen Zöllner um eine Flasche gebracht, die sie, wie ich mir einbildete, gar zu gerne selbst gehabt hätten.

1951 war ein ereignisreiches und in mancherlei Hinsicht schmerzliches Jahr. Tante Birdie, die eine immer gegenwärtige Konstante in meinem Leben gewesen war, starb im März; seit meiner Geburt hatte sie bei uns gelebt und war uns allen in bedingungsloser Liebe zugetan. (Birdie war eine winzige Frau von eher mäßiger Intelligenz, die Einzige unter den Geschwistern meiner Mutter, die dieses Handicap aufwies. Mir ist nie ganz klargeworden, was ihr eigentlich in ihrem früheren Leben zugestoßen war, es war die Rede von einer Kopfverletzung im Säuglingsalter, aber auch von einer angeborenen Schilddrüsenunterfunktion. All das spielte überhaupt keine Rolle für uns; sie war einfach Tante Birdie, ein unentbehrlicher Teil der Familie.) Ich war tief betroffen von Birdies Tod und bemerkte vermutlich erst zu diesem Zeitpunkt, wie tief sie in mein Leben, in unser aller Leben verwoben war. Als ich einige Monate zuvor ein Stipendium für Oxford erhalten hatte, hatte Birdie mir das Telegramm gebracht, mich umarmt und mir gratuliert, aber auch ein paar Tränen vergossen, weil ihr bewusst gewesen war, dass nun der Jüngste ihrer Neffen das Haus verlassen würde.

Im Spätsommer sollte ich das Studium in Oxford beginnen. Ich war gerade achtzehn geworden, und mein Vater hielt den Zeitpunkt für gekommen, um ein ernstes Gespräch von Mann zu Mann mit mir zu führen. Zunächst sprachen wir über Zuschüsse und Geld – kein großes Thema, denn ich war anspruchslos in meinen Gewohnheiten, meine einzige Extravaganz waren Bücher. Dann kam er aber auf den Punkt zu sprechen, der ihn wirklich bedrückte.

«Du scheinst nicht viele Freundinnen zu haben», sagte er. «Magst du keine Mädchen?»

«Sie sind okay», antwortete ich und hoffte, das Gespräch würde aufhören.

«Sind dir Jungen vielleicht lieber?», bohrte er weiter.

«Ja – aber es ist nur ein Gefühl – ich habe noch nie etwas ‹getan›.» Und ängstlich fügte ich hinzu: «Sag Ma nichts – sie würde es nicht verkraften.»

Doch mein Vater sagte es ihr, und am nächsten Morgen kam sie mit grauenhaft ergrimmter Miene herunter, einer Miene, die ich noch nie zuvor an ihr gesehen hatte. «Du bist ein Gräuel», sagte sie. «Ich wünschte, du wärest nie geboren worden.» Damit ging sie aus dem Zimmer und sprach mehrere Tage lang kein Wort mit mir. Als sie dann wieder sprach, erwähnte sie mit keinem Ton, was sie gesagt hatte – und kam auch nie wieder auf das Thema zurück –, aber seither stand etwas zwischen uns. Meine Mutter, die in fast jeder anderen Hinsicht offen und hilfsbereit war, erwies sich in diesem Punkt als schroff und unbeugsam. Wie mein Vater las sie gern und oft in der Bibel und liebte die Psalmen und das Hohelied Salomons, kam aber über die schrecklichen Verse im 3. Buch Mose nicht hinweg: «Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel.»

Als Ärzte besaßen meine Eltern viele medizinische Werke, unter ihnen auch Bücher über «Sexualpathologie». So hatte ich mit zwölf in die Schriften von Krafft-Ebing, Magnus Hirschfeld und Havelock Ellis hineingelesen. Aber mir wollte der Gedanke nicht einleuchten, dass ich ein «Leiden» hatte, dass meine Identität sich auf eine Bezeichnung oder eine Diagnose reduzieren ließ. Meine Freunde in der Schule wussten, dass ich «anders» war, schon weil ich nie an Partys teilnahm, die in Knutschereien und Petting endeten.

Völlig vertieft in die Chemie und später in die Biologie, war ich mir kaum bewusst, was um mich herum – oder in mir – vor sich ging. Ich war in der Schule auch in niemanden verliebt (obwohl da bei uns auf dem oberen Treppenabsatz diese lebensgroße Kopie der berühmten Laokoongruppe war und ich mich von dem wunderbar muskulösen, nackten Laokoon, der versucht, seine Söhne vor den Schlangen zu retten, durchaus angezogen fühlte). Ich wusste, dass der bloße Gedanke an Homosexualität in manchen Menschen Entsetzen auslöste, und vermutete, dass das auch bei meiner Mutter der Fall sei, was der Grund war, warum ich meinen Vater gebeten hatte: «Sag Ma nichts – sie würde es nicht verkraften.» Vielleicht hätte ich es meinem Vater nicht sagen sollen. Im Allgemeinen war ich der Meinung, dass meine Sexualität niemanden etwas anging außer mir – sie war kein Geheimnis, aber nichts, worüber man sprechen musste. Eric und Jonathan, meine besten Freunde, waren sich dessen bewusst, aber wir redeten fast nie darüber. Jonathan sagte, er halte mich für «geschlechtslos».

Wir sind alle Geschöpfe unserer Erziehung, unserer Kultur und unserer Zeit. Immer wieder musste ich mir ins Gedächtnis rufen, dass meine Mutter in den 1890er Jahren geboren worden war und eine orthodoxe Erziehung genossen hatte und dass in den fünfziger Jahren homosexuelles Verhalten in England nicht nur als Perversion, sondern auch als Straftat galt. Außerdem musste ich mir klarmachen, dass Sexualität zu den Themen gehört, die – wie Religion und Politik – selbst bei ansonsten anständigen und vernünftigen Menschen heftige und irrationale Gefühle auslösen. Meine Mutter wollte nicht grausam sein oder mich wirklich tot sehen. Wie mir heute klar ist, war sie der Situation einfach nicht gewachsen. Wahrscheinlich bedauerte sie ihre Worte später oder verschloss sie in einem abgeschotteten Teil ihrer Seele.

Aber ihre Worte verfolgten mich während des größten Teils meines Lebens und waren wesentlich dafür verantwortlich, dass der freie und freudige Ausdruck meiner Sexualität immer von Hemmungen und Schuldgefühlen beeinträchtigt wurde.

Als mein Bruder David und seine Frau Lili von meinem Mangel an sexueller Praxis erfuhren, glaubten sie, es könne an meiner Schüchternheit liegen und lasse sich durch eine gute Frau oder auch einen guten Fick in Ordnung bringen. In der Weihnachtszeit 1951, nach meinem ersten Semester in Oxford, nahmen sie mich mit nach Paris, nicht nur, um mir die Sehenswürdigkeiten zu zeigen – den Louvre, Notre-Dame, den Eiffelturm –, sondern auch, um mich zu einer freundlichen Hure zu bringen, die mir auf die Sprünge helfen, mich kundig und geduldig lehren sollte, was es mit der Sexualität auf sich hat.

Eine Prostituierte von passendem Alter und Charakter war bald gefunden – David und Lili befragten sie zunächst und erklärten ihr die Situation –, dann wurde ich in ihr Zimmer geführt. Ich war so erschrocken, dass mein Penis vor Angst schlaff wurde und meine Testikel versuchten, in die Bauchhöhle zurückzuweichen.

Die Prostituierte, die Ähnlichkeit mit einer meiner Tanten hatte, durchschaute die Situation mit einem Blick. Sie sprach gut Englisch, was eines der Kriterien für ihre Auswahl gewesen war, und sagte: «Keine Angst – wir trinken stattdessen eine schöne Tasse Tee.» Sie holte Teegeschirr und Petits Fours hervor, setzte einen Kessel mit Wasser auf und fragte mich, welche Teesorte ich möge. «Lapsang», sagte ich. «Ich liebe das Raucharoma.» Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Stimme und mein Selbstvertrauen wiedergefunden und plauderte unbefangen mit ihr, während wir unseren rauchigen Tee tranken.

Ich blieb eine halbe Stunde, dann ging ich; draußen sahen mir mein Bruder und seine Frau erwartungsvoll entgegen. «Wie war es, Oliver?», fragte David. «Toll», sagte ich und wischte mir die Krümel aus dem Bart.

Als ich vierzehn war, wurde «angenommen», dass ich Arzt werden würde. Meine Eltern waren beide Ärzte, meine älteren Brüder auch.

Ich war mir jedoch nicht so sicher, dass ich Arzt werden wollte. Den Wunsch, Chemiker zu werden, musste ich aufgeben, denn die Disziplin hatte sich weit über die anorganische Chemie des 18. und 19. Jahrhunderts, die ich so liebte, hinausentwickelt. Doch mit vierzehn oder fünfzehn beschloss ich, angeregt von meinem Biologielehrer und von Steinbecks Straße der Ölsardinen, Meeresbiologe zu werden.

Als ich das Stipendium für Oxford bekam, musste ich mich entscheiden: Sollte ich bei der Zoologie bleiben oder doch Medizin studieren und mit Anatomie, Biochemie und Physiologie beginnen? Vor allem die Sinnesphysiologie hatte es mir angetan: Wie sehen wir Farbe, Tiefe und Bewegung? Wie erkennen wir überhaupt etwas? Wie gelingt es uns, die Welt visuell zu verstehen? Ich hatte dieses Interesse von früh an durch meine visuelle Migräne entwickelt, denn neben den strahlenden Zickzacklinien, die einen Anfall ankündigten, konnte es während der Aura auch passieren, dass ich die Wahrnehmung von Farbe, Tiefe oder Bewegung verlor oder sogar die Fähigkeit einbüßte, überhaupt etwas zu erkennen. Erschreckend und faszinierend zugleich konnte alles, was ich sah, vor meinen Augen vernichtet und dekonstruiert werden, um wenige Minuten später in seiner räumlichen Vollständigkeit wiedererschaffen und rekonstruiert zu werden.

Mein kleines Chemielabor bei uns zu Hause diente fortan auch als Dunkelkammer, wobei mich die Farb- und die Stereofotografie besonders interessierten, weil sie mich auf die Frage brachten, wie das Gehirn Farbe und Tiefe konstruiert. Ich hatte an der Meeresbiologie ebenso viel Freude gehabt wie an der Chemie, aber jetzt wollte ich wissen, wie das menschliche Gehirn funktioniert.

Mein intellektuelles Selbstbewusstsein war nie besonders ausgeprägt, obwohl ich als klug galt. Wie meine beiden engsten Schulkameraden Jonathan Miller und Eric Korn war ich besessen von den Naturwissenschaften und der Literatur. Ich empfand tiefe Bewunderung für Jonathans und Erics Intelligenz und konnte nicht begreifen, warum sie sich mit mir abgaben, aber wir bekamen alle Stipendien für die Universität. Doch dann kam ich in Schwierigkeiten.

In Oxford muss man eine Zulassungsprüfung, die sogenannten Prelims, absolvieren, was bei mir als bloße Formalität betrachtet wurde, weil ich bereits ein Stipendium hatte. Doch ich fiel durch die Prelims, versuchte es ein zweites Mal und fiel wieder durch. Beim dritten Mal nicht anders. Daraufhin nahm mich der Provost Mr. Jones beiseite und meinte: «Sie haben glänzende Stipendiumsunterlagen, Sacks. Warum fallen Sie ständig durch dieses lächerliche Examen?» Ich sagte, ich wüsste es nicht. Daraufhin er: «Gut, das ist Ihre letzte Chance.» Ich machte den Test ein viertes Mal und bestand endlich.

An der St. Paul’s School hatte ich mich zusammen mit Eric und Jonathan mühelos sowohl Geistes- als auch Naturwissenschaften widmen können. Ich war zugleich Präsident unserer literarischen Gesellschaft und Sekretär des naturwissenschaftlichen Field Clubs gewesen. Eine solche Kombination war in Oxford schwieriger, weil die Anatomie, die naturwissenschaftlichen Laboratorien und die Radcliffe Science Library alle dicht beieinander in der South Parks Road lagen, ein gutes Stück von den Vorlesungssälen und den Colleges entfernt. Es gab eine räumliche und soziale Trennung zwischen den Studenten, die Naturwissenschaften studierten oder im Vorphysikum waren, und dem Rest der Universität.

Während meines ersten Semesters in Oxford empfand ich das sehr deutlich. Wir schrieben Hausarbeiten und trugen sie unseren Tutoren vor, dazu mussten wir viele Stunden in der Radcliffe Science Library verbringen, Forschungsberichte und Zeitschriftenartikel lesen und unsere Ergebnisse auf interessante und persönliche Art präsentieren. Ich fand es anregend und sogar spannend, mich in die neurophysiologische Literatur zu vertiefen – riesige neue Gebiete schienen sich mir zu erschließen –, aber mir wurde auch immer deutlicher bewusst, dass ich in meinem Leben etwas vermisste. Ich kam praktisch zu keiner allgemeinen Lektüre mehr, abgesehen von Maynard Keynes’ Essays in Biography, außerdem wollte ich meine eigenen «Biographischen Essays» schreiben, wenn auch mit klinischer Ausrichtung – Essays über Menschen mit ungewöhnlichen Schwächen oder Stärken, in denen ich den Einfluss dieser speziellen Merkmale auf ihr Leben schildern würde, kurzum, ich wollte klinische Biographien schreiben – Fallgeschichten in gewissem Sinne.

Mein erster – und, wie sich herausstellte, einziger – Fall war Theodore Hook, auf dessen Namen ich gestoßen war, während ich eine Biographie von Sydney Smith las, dem bedeutenden Satiriker, der Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben hatte. Auch Hook war ein großartiger Satiriker und Causeur gewesen, der ein oder zwei Jahrzehnte nach Sydney Smith geboren worden war. Außerdem verfügte Hook über eine unvergleichliche musikalische Erfindungsgabe. Es heißt, er habe, am Klavier sitzend, improvisierend und alle Partien selber singend, mehr als fünfhundert Opern komponiert. Das waren ausnahmslos herrliche Augenblickseingebungen – staunenswert, schön und vergänglich. Sie wurden an Ort und Stelle improvisiert, nie wiederholt, nie niedergeschrieben und rasch vergessen. Ich war begeistert, als ich die Beschreibungen von Hooks Improvisationstalent las. Was für ein Gehirn brauchte man, um das zu können?

Ich begann, alles über Hook zu lesen, was ich in die Finger bekam, außerdem einige der Bücher, die er geschrieben hatte. Sie erschienen mir allerdings seltsam langweilig und schwerfällig im Vergleich zu dem Eindruck, den ich bei den Beschreibungen seiner ungeheuer raschen, ungeheuer erfindungsreichen Improvisationen gewonnen hatte. Lange dachte ich über Hook nach, bis ich gegen Ende des Herbstsemesters einen Essay über ihn schrieb, der sechs eng beschriebene Seiten Kanzleipapier füllte – vier- oder fünftausend Wörter alles in allem.

Kürzlich fand ich diesen Essay in einer Kiste, die noch andere frühe Schriften enthielt. Als ich ihn las, war ich verblüfft, wie flüssig und kenntnisreich er klang, wie aufgeblasen und präpotent. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er von mir stammte. Hatte ich ihn abgekupfert, aus einem halben Dutzend verschiedener Quellen zusammengestoppelt, oder doch selbst verfasst, niedergeschrieben in einem angelernten, professoralen Stil, den ich mir zugelegt hatte, um vergessen zu machen, dass ich ein unreifer achtzehnjähriger Student war?

Hook war ein Zeitvertreib; die meisten meiner Essays beschäftigten sich mit physiologischen Themen und waren dazu bestimmt, einmal wöchentlich meinem Tutor vorgelesen zu werden. Als das Thema Hören an der Reihe war, nahm es mich so gefangen, verbrachte ich so viel Zeit mit Lesen und Nachdenken, dass ich buchstäblich nicht dazu kam, meinen Essay zu schreiben. Am Tag der Präsentation nahm ich einen Notizblock mit, blätterte die Seiten um und tat so, als würde ich daraus vorlesen, während ich das Referat tatsächlich aus dem Stegreif hielt. Irgendwann unterbrach mich Carter, Dr. C.W. Carter, mein Tutor am Queen’s College.

«Das habe ich nicht richtig verstanden», sagte er. «Könnten Sie es bitte noch einmal lesen?» Etwas nervös versuchte ich, die letzten beiden Sätze zu wiederholen. Carter sah verwirrt aus. «Lassen Sie mal sehen», sagte er. Ich händigte ihm das leere Notizheft aus. «Bemerkenswert, Sacks», sagte er. «Sehr bemerkenswert. Doch ich möchte, dass Sie Ihre Essays in Zukunft schreiben.»

Als Student in Oxford hatte ich nicht nur Zugang zur Radcliffe Science Library, sondern auch zur Bodleian, einer wunderbaren allgemeinen Bibliothek, deren Ursprünge bis in das Jahr 1602 zurückreichen. In der Bodleian war ich auf Hooks heute vergessene Werke gestoßen. Keine andere Bibliothek – abgesehen von der British Museum Library – hätte mir die Unterlagen, die ich brauchte, liefern können. Außerdem war die Bodleian mit ihrer stillen Atmosphäre ein idealer Ort zum Schreiben.

Die schönste Bibliothek in Oxford aber war für mich unsere eigene Bücherei im Queen’s College. Das prächtige Bibliotheksgebäude sei, so hieß es, von Christopher Wren entworfen worden. Darunter, in einem unterirdischen Labyrinth voller Heizungsrohre und Regale, befanden sich die gewaltigen Bestände der Bibliothek.

Die uralten Bände, die Wiegendrucke, in Händen zu halten, war eine neue Erfahrung für mich. Meine besonderen Favoriten waren Conrad Gesners Historiae animalium (1551), reich illustriert – unter anderem enthielt sie Albrecht Dürers berühmte Zeichnung eines Rhinozerosses –, und Louis Agassiz’ vierbändiges Werk über fossile Fische. In diesen Regalen sah ich ferner die Originalausgaben aller Werke Darwins, und dort begann auch meine Liebesgeschichte mit den Werken von Sir Thomas Browne – seiner Religio Medici, seiner Hydriotaphia und The Garden of Cyrus (The Quincunciall Lozenge). Wie absurd war da das eine oder andere, aber wie prächtig stets die Sprache! Wurde mir Brownes klassische Wortgewalt gelegentlich zu viel, konnte ich mich an die lapidare Schärfe Swifts halten, ebenfalls in den Originalausgaben, versteht sich. Während ich mit den Werken des 19. Jahrhunderts aufgewachsen war, die meine Eltern bevorzugten, lernte ich in den Katakomben der Queen’s Library die Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts kennen – Johnson, Hume, Gibbon und Pope. Alle diese Bücher waren frei verfügbar. Sie waren nicht in irgendwelche Enklaven für besonders kostbare Bücher eingeschlossen, sondern standen dort auf den Regalen, wie sie es – so stellte ich mir vor – seit ihrem Erscheinen taten. Erst in den Gewölben des Queen’s College bekam ich ein Gefühl für Geschichte und meine eigene Sprache.

Meine Mutter, eine Chirurgin und Anatomin, fand sich zwar damit ab, dass ich zu ungeschickt war, um mich wie sie der Chirurgie zu widmen, erwartete aber zumindest von mir, dass ich mich in Oxford in der Anatomie hervortun würde. Wir sezierten Leichen, besuchten Vorlesungen und mussten nach zwei Jahren zum Abschlussexamen in Anatomie antreten. Als die Ergebnisse ausgehängt wurden, sah ich, dass ich Zweitletzter des Kurses geworden war. Ich fürchtete die Reaktion meiner Mutter und kam zu dem Schluss, dass unter diesen Umständen ein paar Drinks angebracht seien. Ich ging in meinen Lieblingspub, das White Horse in der Broad Street, wo ich vier oder fünf halbe Liter Hard Cider trank, voll vergorenen Apfelwein, der stärker und billiger als die meisten Biersorten ist.

Schwankend verließ ich das White Horse und verfiel, beduselt, wie ich war, auf eine völlig abwegige und dummdreiste Idee: Um mein jämmerliches Abschneiden im Anatomieexamen wettzumachen, wollte ich mich um einen sehr prestigeträchtigen Universitätspreis bemühen – das Theodore Williams Scholarship in Human Anatomy. Die Prüfung hatte bereits begonnen, doch mit dem Mut des Berauschten torkelte ich hinein, ließ mich auf einen freien Platz fallen und schaute mir die Prüfungspapiere an.

Es waren sieben Fragen zu beantworten; ich stürzte mich auf eine einzige – «Impliziert strukturelle Differenzierung auch funktionelle Differenzierung?» – und schrieb, ohne ein einmal innezuhalten, zwei Stunden lang über das Thema, wobei ich mein ganzes zoologisches und botanisches Wissen mobilisierte, um meine Argumentation an konkreten Beispielen zu belegen. Eine Stunde vor Ende der Prüfung ging ich und ließ die anderen sechs Fragen unbeantwortet.

Am Wochenende erschienen die Ergebnisse in der Times. Ich, Oliver Wolf Sacks, hatte den Preis gewonnen. Alle waren wie vor den Kopf geschlagen – wie konnte jemand, der im Anatomieexamen Vorletzter gewesen war, das Theodore Williams Scholarship abräumen? Ich selbst war nicht ganz so überrascht, denn hier wiederholte sich – nur umgekehrt –, was bei den Prelims geschehen war. Ich schneide sehr schlecht ab, wenn Fakten abgefragt werden – bei Ja-oder-nein-Fragen –, kann aber in Aufsätzen oder Essays meine Möglichkeiten entfalten.

Fünfzig Pfund gab es für das Theodore-Williams-Stipendium – 50 £! Noch nie hatte ich über eine solche Summe verfügt. Dieses Mal ging ich nicht ins White Horse, sondern in die Buchhandlung Blackwell’s – gleich neben dem Pub – und kaufte für vierundvierzig Pfund die zwölf Bände des Oxford English Dictionary, für mich das schönste und erstrebenswerteste Werk der Welt. Während des Medizinstudiums las ich es einmal ganz durch, und noch heute hole ich mir hin und wieder einen Band als Bettlektüre vom Regal.

Mein bester Freund in Oxford war ein Rhodes-Stipendiat, ein junger mathematischer Logiker namens Kalman Cohen. Ich hatte noch nie zuvor einen Logiker kennengelernt und war fasziniert von Kalmans Konzentrationsfähigkeit. Wochenlang schien er seine Gedanken ununterbrochen auf ein Problem fokussieren zu können. Denken war seine Leidenschaft, der bloße Akt des Denkens schien ihn zu erregen, unabhängig davon, wohin ihn seine Gedanken führten.

Obwohl wir sehr verschieden waren, kamen wir gut miteinander aus. Ihm gefiel meine manchmal abenteuerlich assoziative Art, mir sein extrem fokussierter Verstand. Durch ihn lernte ich Hilbert und L. Brouwer kennen, die Giganten der mathematischen Logik, und ich machte ihn mit Darwin und den großen Naturforschern des 19. Jahrhunderts bekannt.

Wissenschaft verstehen wir als Entdeckung, Kunst als Erfindung; aber gibt es vielleicht noch eine «dritte Welt», die der Mathematik, die auf geheimnisvolle Weise beides ist? Existieren Zahlen – Primzahlen zum Beispiel – in irgendeinem ewigen platonischen Reich? Oder wurden sie erfunden, wie Aristoteles glaubte? Was sollen wir von irrationalen Zahlen wie π halten? Oder von imaginären Zahlen wie der Quadratwurzel aus –2? Mit solchen Fragen schlug ich mich von Zeit zu Zeit erfolglos herum, aber für Kalman waren sie fast eine Sache auf Leben und Tod. Er hoffte, Brouwers platonischen Intuitionismus und Hilberts aristotelischen Formalismus, ihre so verschiedenen, aber einander ergänzenden Auffassungen von der mathematischen Wirklichkeit miteinander vereinbaren zu können.

Als ich meinen Eltern von Kal erzählte, dachten sie sofort daran, wie weit er von zu Hause fort war, und luden ihn ein, ein Wochenende mit viel Ruhe und Hausmannskost bei uns in London zu verbringen. Sie fanden ihn sehr sympathisch, aber meine Mutter war empört, als sie am nächsten Morgen entdeckte, dass Kal einen Bettbezug mit Tintenkritzeleien bedeckt hatte. Als ich ihr erklärte, dass er ein Genie sei und dass er den Bezug benutzt habe, um eine neue Theorie der mathematischen Logik zu entwickeln – hier übertrieb ich ein wenig –, verwandelte sich ihre Empörung in Ehrfurcht, und sie bestand darauf, das Betttuch ungewaschen und vollgekritzelt aufzubewahren, damit Kalman es bei einem künftigen Besuch wieder zu Rate ziehen könne. Voller Stolz zeigte sie es auch Selig Brodetsky, einem brillanten Cambridge-Absolventen – und glühenden Zionisten –, dem einzigen Mathematiker, den sie kannte.

Kalman war am Reed College in Oregon gewesen – das, wie er mir sagte, bekannt war für seine hervorragenden Studenten – und hatte in vielen Jahren am besten abgeschnitten. Das stellte er nüchtern und ohne jede Eitelkeit fest, als spräche er vom Wetter. Es war einfach eine Tatsache. Mich schien er auch für intelligent zu halten, trotz der offensichtlichen Unordnung und Unlogik meiner Gedanken. Er war der Meinung, intelligente Leute sollten einander heiraten und intelligente Kinder bekommen, daher arrangierte er für mich eine Verabredung mit einer Miss Isaac, einer Amerikanerin, die ebenfalls ein Rhodes-Stipendium hatte. Rael Jean war ruhig, zurückhaltend, verfügte aber, wie Kal gesagt hatte, über einen messerscharfen Verstand. Während des ganzen Abendessens sprachen wir über Abstraktionen und trennten uns in aller Freundschaft, aber sahen uns nie wieder. Kalman machte keinen weiteren Versuch, mich zu verkuppeln.

Im Sommer 1952, unseren ersten langen Semesterferien, trampten Kalman und ich durch Frankreich nach Deutschland. Unterwegs schliefen wir in Jugendherbergen. Irgendwo fingen wir uns Kopfläuse ein und ließen uns die Köpfe rasieren. Gerhart Sinzheimer, ein ziemlich eleganter Freund vom Queen’s College, hatte uns eingeladen, bei ihm vorbeizuschauen. Er verbrachte den Sommer bei seinen Eltern in ihrem Haus am Titisee im Schwarzwald. Als Kalman und ich eintrafen, schmutzig und kahlköpfig, mit der Information, dass wir Läuse gehabt hatten, verordneten sie uns beiden ein Bad und ließen unsere Kleidung ausräuchern. Nach einem kurzen, unbehaglichen Aufenthalt bei den feinen Sinzheimers fuhren wir weiter nach Wien – noch weitgehend das Wien des Dritten Manns, wie wir fanden –, und dort kosteten wir jeden Schnaps, der der Menschheit bekannt war.

Obwohl ich keinen Abschluss in Psychologie machte, besuchte ich hin und wieder Vorlesungen im Fachbereich Psychologie. Dort hörte ich auch J.J. Gibson, einen kühnen Theoretiker und Experimentator auf dem Gebiet der visuellen Psychologie, der von der Cornell University für ein Sabbatjahr nach Oxford gekommen war. Kurz zuvor hatte Gibson sein erstes Buch veröffentlicht – Die Wahrnehmung der visuellen Welt – und ließ uns munter mit seinen Spezialbrillen experimentieren, die die Welt, die wir sahen, in einem Auge oder in beiden auf den Kopf stellten. So befremdend es war, alles umgekehrt zu sehen, passte sich das Gehirn doch binnen weniger Tage an und zeigte die visuelle Welt wieder in gewohnter Ausrichtung – nur um sie abermals auf den Kopf zu stellen, wenn wir die Brille abnahmen.

Auch optische Täuschungen interessierten mich. Sie zeigten, dass rationales Verständnis, Einsicht und sogar normaler Menschenverstand vor der Macht der Wahrnehmungsverzerrungen kapitulieren. Gibsons Umkehrbrille demonstrierte das Vermögen des Geistes, optische Verzerrungen zu korrigieren, während optische Täuschungen bewiesen, dass er Wahrnehmungsverzerrungen nicht zurechtrücken kann.

Richard Selig. Sechzig Jahre ist es her, aber noch immer sehe ich Richards Gesicht vor mir, sein Auftreten – seine löwenhafte Erscheinung –, als ich ihm 1953 zum ersten Mal vor dem Magdalen College in Oxford begegnete. Wir kamen ins Gespräch; ich nehme an, dass er es begann, denn ich war immer zu schüchtern, um einen solchen Kontakt herzustellen, und seine blendende Schönheit machte mich noch schüchterner. In unserem ersten Gespräch erfuhr ich, dass er ein Rhodes-Stipendiat war und ein Dichter und dass er in den USA eine Vielzahl seltsamer Berufe ausgeübt hatte. Er wusste viel mehr von der Welt als ich, selbst wenn man unseren Altersunterschied berücksichtigte – er war vierundzwanzig, ich zwanzig –, weit mehr, als die meisten Studienanfänger, die direkt von der Schule an die Universität gingen, ohne dazwischen etwas vom Leben gesehen zu haben. Irgendetwas an mir interessierte ihn, und wir wurden rasch Freunde – und mehr, denn ich verliebte mich in ihn. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich mich verliebt.

Ich verliebte mich in sein Gesicht, seinen Körper, seinen Geist, seine Gedichte, einfach in alles an ihm. Häufig brachte er mir gerade entstandene Gedichte, und ich gab ihm dafür einige meiner physiologischen Hausarbeiten. Sicherlich war ich nicht der Einzige, der sich in ihn verliebte. Es gab noch andere, Männer wie Frauen – dafür sorgten seine betörende Schönheit, seine großen Talente, seine Vitalität und Lebensfreude. Er sprach offen über sich selbst – über seine Lehrzeit bei dem Dichter Theodore Roethke, seine Freundschaft mit vielen Malern und das Jahr, in dem er sich selbst als Maler versucht hatte, bevor ihm klargeworden war, dass, ganz gleich, wo seine Talente liegen mochten, seine wirkliche Leidenschaft der Dichtung galt. Häufig hatte er Sprachbilder, Wörter, Gedichtzeilen im Kopf, beschäftigte sich monatelang bewusst und unbewusst mit ihnen, bis sie am Ende ein vollendetes Gedicht hervorbrachten oder aufgegeben wurden. Er hatte bereits Gedichte im Encounter, The Times Literary Supplement, in Isis und Granta veröffentlicht und besaß in Stephen Spender einen bedeutenden Fürsprecher. Ich glaubte, er sei ein Genie oder auf dem besten Wege, eines zu werden.

Wir unternahmen lange gemeinsame Spaziergänge und sprachen über Dichtung und Naturwissenschaften. Richard mochte die Begeisterung, in die ich mich hineinredete, wenn ich über Chemie und Biologie sprach, und ich verlor meine Schüchternheit, wenn ich es tat. Zwar war mir bewusst, dass ich in Richard verliebt war, scheute mich aber, das einzugestehen, weil der von meiner Mutter beschworene «Gräuel» mir den Eindruck vermittelte, ich dürfe nicht sagen, was ich war. Aber geheimnisvoller –, wundervollerweise machte mich die bloße Tatsache, verliebt zu sein, in einen Menschen wie Richard verliebt zu sein, stolz und glücklich. Daher nahm ich eines Tages all meinen Mut zusammen und teilte Richard mit, dass ich ihn liebe, ohne zu wissen, wie er darauf reagieren würde. Er umarmte mich, packte mich an den Schultern und sagte: «Ich weiß. Das ist zwar nicht meine Sache, aber ich schätze deine Liebe und liebe dich auch, auf meine Weise.» Weder fühlte ich mich zurückgewiesen, noch brach es mir das Herz. Er hatte gesagt, was er sagen musste, und zwar auf denkbar feinfühlige Weise, sodass wir Freunde blieben, und das sogar unbeschwerter als vorher, weil ich mich von einem schmerzlichen und hoffnungslosen Verlangen verabschiedet hatte.

Ich dachte – wie er vielleicht auch –, unsere Freundschaft würde ein ganzes Leben lang halten. Doch eines Tages kam er auf meine Bude und sah verstört aus. Er hatte eine Schwellung in einer seiner Leistenbeugen bemerkt. Zunächst hatte er ihr keine Bedeutung beigemessen, weil er dachte, sie würde von alleine verschwinden, aber sie wurde immer größer und begann, ihm Beschwerden zu bereiten. Ob ich als Vorkliniker nicht mal einen Blick darauf werfen könne? Er zog Hose und Unterhose herunter, und da war es, groß wie ein Hühnerei, in der linken Leistenbeuge. Es ließ sich nicht bewegen und fühlte sich hart an. Krebs, war mein erster Gedanke. Ich sagte zu Richard: «Du musst zum Arzt gehen, vielleicht ist eine Biopsie notwendig – schieb es nicht auf.»

Die Gewebeprobe ergab, dass es sich um ein Lymphosarkom handelte. Man gab Richard höchstens noch zwei Jahre. Nachdem er mir das mitgeteilt hatte, sprach er nie wieder ein Wort mit mir. Ich war der Erste, der die tödliche Bedeutung seines Tumors erkannt hatte, vielleicht sah er in mir eine Art Todesboten oder -symbol.

Aber er war entschlossen, in der Zeit, die ihm blieb, so intensiv wie möglich zu leben. Er heiratete die irische Harfenistin und Sängerin Mary O’Hara, zog mit ihr nach New York und starb fünfzehn Monate später. Viele seiner schönsten Gedichte schrieb er in diesen letzten Monaten.

Das Abschlussexamen macht man in Oxford nach drei Jahren. Ich blieb noch für ein Forschungsjahr und fühlte mich zum ersten Mal, seit ich in Oxford war, ziemlich isoliert, weil alle Leute meines Jahrgangs die Universität verlassen hatten.

Nachdem ich das Theodore Williams Scholarship bekommen hatte, war mir eine Forschungsposition im Fachbereich Anatomie angeboten worden, die ich jedoch ablehnte, obwohl ich den Anatomieprofessor, den bekannten und sehr aufgeschlossenen Wilfrid Le Gros Clark, aufrichtig bewunderte.

Le Gros Clark war ein wunderbarer Lehrer, der die gesamte menschliche Anatomie aus evolutionärer Perspektive darstellte und damals sehr bekannt war, weil er entscheidend an der Entlarvung des Piltdown-Schwindels mitgewirkt hatte. Aber ich schlug das Angebot aus, weil mich eine Reihe sehr lebhafter Vorlesungen des Ernährungswissenschaftlers H.M. Sinclair über die Geschichte der Medizin begeistert hatten.

Ich hatte schon immer eine Schwäche für Geschichte, und selbst in den Tagen meiner jugendlichen Chemiebegeisterung interessierte ich mich für das Leben und die Persönlichkeit der Chemiker und für die Kontroversen und Konflikte, die gelegentlich mit ihren Entdeckungen oder Theorien einhergegangen waren. Ich wollte wissen, wie die Chemie sich als eine von Menschen betriebene Wissenschaft entfaltet hatte. Und hier in Sinclairs Vorlesungen – Geschichte der Physiologie – erwachten die Ideen und Persönlichkeiten der Physiologen zum Leben.

Freunde und sogar mein Tutor am Queen’s College warnten mich und versuchten, mich von einem Entschluss abzubringen, den ich, wie sie meinten, bereuen würde. Aber obwohl ich Gerüchte über Sinclair gehört hatte – nichts allzu Bestimmtes, lediglich Bemerkungen, in denen es hieß, er sei eine «seltsame» und etwas isolierte Erscheinung an der Universität, auch Gerüchte, nach denen die Universität die Absicht habe, sein Labor zu schließen –, war ich nicht umzustimmen.

Doch sobald ich meine Arbeit am LHN, dem Laboratory of Human Nutrition, aufgenommen hatte, wurde mir klar, dass ich einen Fehler begangen hatte.

Sinclairs Wissen, zumindest sein historisches Wissen, war enzyklopädisch, und er ließ mich über einen Gegenstand forschen, von dem ich bis dahin nur flüchtig gehört hatte. Die sogenannte Jake-Lähmung hatte während der Prohibition schwere neurologische Behinderungen hervorgerufen, wenn Alkoholiker mangels anderer alkoholischer Getränke zu einem sehr starken alkoholischen Extrakt von Jamaikaingwer – oder «Jake» – gegriffen hatten, der damals als «Nerventonikum» frei erhältlich war. Als die zuständigen Behörden sein Suchtpotenzial erkannt hatten, versetzten sie ihn mit der unangenehm schmeckenden Verbindung Triorthokresylphosphat oder TOCP. Allerdings war sie kaum geeignet, Alkoholiker abzuschrecken, und bald stellte sich heraus, dass TOCP ein schweres, wenn auch langsam wirkendes Nervengift war. Als man das herausfand, litten bereits mehr als 50000 Amerikaner unter weitreichenden und häufig irreversiblen Nervenschädigungen. Betroffene wiesen eine charakteristische Lähmung der Arme und Beine auf und entwickelten einen seltsamen, unverkennbaren Gang, den «Jake Walk».

Wie das TOCP die Nervenläsionen im Einzelnen hervorrief, war noch unbekannt, obwohl die Vermutung geäußert wurde, es wirke speziell auf die Markscheiden der Nervenfasern ein. Sinclair sagte, es gebe keine bekannten Gegenmittel. Er forderte mich auf, ein Tiermodell der Krankheit zu entwickeln. Angesichts meiner Liebe zu den Wirbellosen dachte ich sofort an Regenwürmer: Sie haben riesige myelinisierte Nervenfasern, die an der Fähigkeit der Würmer beteiligt sind, sich bei Schmerz oder Gefahr plötzlich zusammenzurollen. Diese Nervenfasern waren relativ leicht zu untersuchen, und ich würde nie Schwierigkeiten haben, mir so viele Würmer zu besorgen, wie ich brauchte. Außerdem überlegte ich mir, dass ich, ergänzend zu den Regenwürmern, Hühner und Frösche in die Experimente einbeziehen könnte.

Nachdem wir mein Projekt durchgesprochen hatten, verschwand Sinclair in seinem mit Büchern tapezierten Büro und war praktisch nicht mehr zu sprechen – was nicht nur für mich galt, sondern auch für alle anderen im Laboratory of Human Nutrition. Die waren allerdings gestandene Forscher, froh, in Ruhe gelassen zu werden und sich ungehindert ihrer Arbeit widmen zu können. Ich dagegen war ein Neuling, der dringend auf Rat und Hilfe angewiesen war. Nachdem ich ein halbes Dutzend Male vergeblich versucht hatte, zu Sinclair vorzudringen, wurde mir klar, dass es vergebliche Liebesmühe war.

Mein Forschungsprojekt ging von Anfang an schief. Ich wusste nicht, wie stark das TOCP sein sollte, in welchem Medium es zu verabreichen war und ob es gesüßt werden musste, um den bitteren Geschmack zu überdecken. Zunächst verweigerten die Würmer und Frösche die delikate TOCP-Mischung. Die Hühner verschlangen offenbar alles – ein unschöner Anblick. Trotz ihres Schlingens und Pickens und Gackerns begann ich, meine Hühner ins Herz zu schließen. Ich entwickelte einen gewissen Stolz auf ihr lärmendes Treiben und ihre Vitalität, und ich lernte, sie an ihrem Verhalten und ihren besonderen Merkmalen zu unterscheiden. Nach wenigen Wochen begann sich die Wirkung des TOCP zu zeigen – die Beine der Hühner wurden schwächer. Da ich dachte, dass TOCP möglicherweise eine gewisse Ähnlichkeit mit Nervengasen haben könnte, die den Neurotransmitter Acetylcholin ausschalten, verabreichte ich der Hälfte meiner halb gelähmten Vögel ein Gegenmittel. Da ich mich in der Dosis verschätzte, brachte ich sie alle um. Inzwischen wurden die Hennen, die das Gegenmittel nicht bekommen hatten, immer schwächer, ein Anblick, den ich kaum ertragen konnte. Für mich und mein Forschungsprojekt war endgültig Schluss, als ich miterleben musste, wie meine Lieblingshenne – die zwar keinen Namen hatte, sondern nur die Nummer 4304 trug, aber ein ungewöhnlich gelehriges und wonniges Geschöpf war – sich auf ihren gelähmten Beinen nicht mehr halten konnte, zu Boden sank und kläglich piepste. Als ich sie mit Hilfe von Chloroform von ihrem Leiden erlöst hatte, stellte ich fest, dass die Markscheiden ihrer peripheren Nerven und die Axone in ihrem Rückenmark geschädigt waren wie bei den menschlichen Opfern, die einer Autopsie unterzogen worden waren.

Außerdem stellte ich fest, dass TOCP den raschen Zuckreflex der Regenwürmer ausschaltete, nicht aber ihre anderen Bewegungen, dass es also die myelinisierten Nervenfasern beschädigte und die nicht myelinisierten unbehelligt ließ. Insgesamt allerdings betrachtete ich mein Projekt als gescheitert und gab jede Hoffnung auf, meinen Platz in der Forschung finden zu können. Ich schrieb einen lebhaften und ziemlich persönlichen Bericht über die Arbeit und versuchte danach, diese ganze verpfuschte Episode aus meinem Gedächtnis zu streichen.

Niedergeschlagen und einsam, weil alle meine Freunde die Universität verlassen hatten, spürte ich, wie ich in einen Zustand stiller und zugleich unruhiger Verzweiflung versank. Erleichterung fand ich nur noch in körperlicher Bewegung, daher unternahm ich jeden Abend einen langen Lauf auf dem Treidelpfad entlang der Isis. Wenn ich etwa eine Stunde gelaufen war, sprang ich ins Wasser und schwamm, dann lief ich nass und etwas durchgefroren zurück in meine bescheidene Behausung gegenüber der Christ Church. Ich schlang irgendeine kalte Abendmahlzeit herunter – Hühnchen zu essen, brachte ich nicht mehr über mich – und schrieb dann bis tief in die Nacht. Diese literarischen Erzeugnisse – ich nannte sie nightcaps, «Absacker» – waren ungestüme, erfolglose Versuche, eine Art Philosophie zu entwerfen, ein Rezept zum Leben, einen Grund weiterzumachen.

Mein Tutor am Queen’s College, der mich vor der Arbeit bei Sinclair gewarnt hatte, bemerkte, in welcher Verfassung ich war – was ich überraschend und tröstlich fand, bis dahin war ich mir nicht sicher gewesen, ob er überhaupt von meiner Existenz wusste –, und berichtete meinen Eltern von seiner Besorgnis. Gemeinsam gelangten sie zu dem Schluss, ich müsse Oxford verlassen und in eine freundliche und solidarische Gemeinschaft kommen, in der ich von morgens bis abends mit schwerer körperlicher Arbeit beschäftigt wäre. Meine Eltern dachten, dass ein Kibbuz diese Bedingungen erfüllen würde, und auch ich, obwohl bar aller religiöser oder zionistischer Gefühle, fand Gefallen an dieser Idee. So reiste ich nach Ein-Hashofet, einen «angelsächsischen» Kibbuz bei Haifa, wo ich Englisch sprechen konnte, bis ich, so die Hoffnung, das Hebräische fließend beherrschte.

Den Sommer 1955 verbrachte ich im Kibbuz. Ich hatte die Wahl: Ich konnte in der Baumschule oder auf der Hühnerfarm arbeiten. Da ich jetzt einen Horror vor Hühnern hatte, entschied ich mich für die Baumschule. Im Morgengrauen standen wir auf, nahmen gemeinsam ein kräftiges Frühstück zu uns und brachen dann zur Arbeit auf.

Ich staunte über die riesigen Schüsseln mit gehackter Leber, die uns zu jeder Mahlzeit, sogar zum Frühstück, vorgesetzt wurden. Es gab keine Rinder in dem Kibbuz, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Hühner allein die vielen hundert Pfund gehackte Leber liefern konnten, die wir jeden Tag verspeisten. Als ich danach fragte, antwortete mir allgemeines Gelächter, und ich erfuhr, dass es sich bei der Speise, die ich für Leber gehalten hatte, um gehackte Auberginen handelte, eine Frucht, die ich in England noch nie gegessen hatte.

Ich kam mit allen gut aus, zumindest oberflächlich, war aber mit niemandem enger befreundet. Der Kibbuz war voller Familien, oder besser, er bildete eine einzige Riesenfamilie, in der sich alle Eltern um alle Kinder kümmerten. Als Single, der nicht die Absicht hatte, sein Leben in Israel zu verbringen, wie es so viele meiner Cousins und Cousinen vorhatten, gehörte ich nicht richtig dazu. Ich war kein Meister des Smalltalks, und in meinen ersten zwei Monaten lernte ich trotz intensiven Bemühens beim Ulpan nur wenig Hebräisch, allerdings begann ich in meiner zehnten Woche plötzlich hebräische Sätze zu verstehen und zu äußern. Doch nach den einsamen, quälenden Monaten in Sinclairs Laboratorium, als ich niemanden zum Reden hatte, empfand ich allein die Anwesenheit der freundlichen, rücksichtsvollen Menschen um mich herum als ausgesprochen wohltuend.

Nicht zu vergessen die körperlichen Auswirkungen. Bei meiner Ankunft im Kibbuz war ich blass, schlapp und hundertzehn Kilo schwer gewesen. Als ich nach Hause fuhr, hatte ich gut fünfundzwanzig Kilo abgenommen und fühlte mich in einem tieferen Sinne in meinem Körper mehr zu Hause als vorher.

Nachdem ich den Kibbuz verlassen hatte, reiste ich ein paar Wochen durch andere Teile Israels, um einen Eindruck von dem jungen, idealistischen und so belagerten Staat zu gewinnen. Am Sederabend des Pessachfestes sagen wir stets im Gedenken an den Exodus der Juden aus Ägypten: «Nächstes Jahr in Jerusalem.» Jetzt endlich sah ich die Stadt, in der Salomon tausend Jahre vor Christus seinen Tempel erbaut hatte. Doch nun war Jerusalem geteilt, man konnte nicht in die Altstadt gehen.

Ich erkundete andere Teile Israels: den alten Hafen von Haifa, den ich wunderbar fand, Tel Aviv und die Kupferminen im Negev, der Legende nach König Salomons Minen. Weil mich begeistert hatte, was ich über das kabbalistische Judentum gelesen hatte – besonders über seine Kosmologie –, machte ich meine erste Reise, in gewissem Sinne eine Pilgerfahrt, nach Safed, wo der große Isaak Luria im 16. Jahrhundert gelebt und gewirkt hatte.

Dann brach ich zu meinem eigentlichen Ziel auf, ans Rote Meer. Damals hatte Eilat ein paar hundert Einwohner und war kaum mehr als eine Ansammlung von Zelten und Hütten, heute stehen dort moderne Strandhotels, während die Stadt 50000 Menschen beherbergt. Ich schnorchelte praktisch den ganzen Tag und machte erste Erfahrungen mit dem Gerätetauchen, das damals noch ziemlich primitiv war. (Als ich ein paar Jahre später meinen Tauchschein in Kalifornien machte, waren die Geräte schon sehr viel ausgereifter und leicht zu bedienen.)

Wie zu dem Zeitpunkt, als ich nach Oxford ging, fragte ich mich wieder, ob ich wirklich Arzt werden wollte. Ich interessierte mich sehr für Neuropsychologie, fand aber auch die Meeresbiologie außerordentlich spannend, besonders die wirbellosen Meerestiere. Ließen sich die beiden Gebiete vielleicht miteinander verbinden, indem ich die Neurophysiologie der Wirbellosen erforschte, besonders das Nervensystem und Verhalten von Kopffüßern, diesen Genies unter den Invertebraten?[2]

Ein Teil von mir wäre gern für den Rest seines Lebens in Eilat geblieben, um zu schwimmen, zu schnorcheln, zu tauchen, Meeresbiologie zu betreiben und die Neurophysiologie der Wirbellosen zu studieren. Aber meine Eltern wurden ungeduldig; ich hatte lange genug in Israel herumgetrödelt. Jetzt war ich «geheilt». Zeit, zur Medizin zurückzukehren, im Krankenhaus zu arbeiten, Patienten in London zu behandeln. Aber da war noch etwas anderes zu erledigen – etwas, das bis dahin undenkbar gewesen war. Ich dachte: Du bist jetzt zweiundzwanzig Jahre alt, gut aussehend, sonnengebräunt, schlank – und noch immer jungfräulich.

Mit Eric war ich zweimal in Amsterdam gewesen. Wir mochten die Museen und das Concertgebouw, dort hörte ich zum ersten Mal Benjamin Brittens Peter Grimes – auf Niederländisch. Wir mochten die hohen Häuser mit ihren Treppengiebeln, den alten Hortus Botanicus und die schöne portugiesische Synagoge aus dem 17. Jahrhundert, den Rembrandtplein mit seinen Straßencafés, den frischen Hering, der auf der Straße verkauft und an Ort und Stelle gegessen wird, und die herzliche und offene Atmosphäre, die eine Besonderheit dieser Stadt zu sein scheint.

Aber jetzt, direkt vom Roten Meer kommend, beschloss ich, alleine nach Amsterdam zu fahren und alles abzuschütteln – insbesondere meine Jungfräulichkeit. Aber wie fängt man das an? Dafür gibt es keine Lehrbücher. Vielleicht brauchte ich ein Glas Alkohol, mehrere Gläser, um meine Schüchternheit, meine Ängste, meine Frontallappen zu vergessen.

In der Warmoesstraat, gleich am Bahnhof, gab es eine sehr nette Bar. Eric und ich hatten dort öfter ein Glas getrunken. Aber jetzt, alleine, trank ich weit mehr als ein Glas – holländischen Genever für holländischen Mut. Ich trank, bis ich die Bar mal deutlicher, mal verschwommener sah und alle Geräusche mal lauter und mal leiser hörte. Erst als ich aufstand, merkte ich, dass ich nicht mehr sicher auf meinen Beinen stand, woraufhin der Barkeeper «Genoeg!» sagte und mich fragte, ob ich Hilfe brauche, um in mein Hotel zurückzukehren. Ich sagte, nein, mein Hotel sei auf der anderen Straßenseite, und torkelte hinaus.

Ich muss einen Filmriss gehabt haben, denn als ich am nächsten Morgen aufwachte, lag ich nicht in meinem Bett, sondern in einem fremden. Der köstliche Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee stieg mir in die Nase, dann folgte mein Gastgeber, mein Retter, im Morgenmantel, eine Tasse in jeder Hand.

Er habe mich sturzbetrunken im Rinnstein gefunden, sagte er, mit nach Hause genommen und … gefickt. «War es schön?», fragte ich.

«Ja», antwortete er. Sehr schön – es täte ihm leid, ich sei wohl zu hinüber gewesen, um ebenso viel Spaß daran zu haben.

Beim Frühstück unterhielten wir uns weiter – über meine sexuellen Ängste und Hemmungen und über die restriktive und gefährliche Atmosphäre in England, wo homosexuelle Betätigung als Straftat gilt. In Amsterdam sei das ganz anders, sagte er. Einverständliche homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen würden akzeptiert, nicht gesetzlich verboten, nicht als verwerflich oder krankhaft angesehen. Es gebe viele Bars, Cafés und Clubs, in denen man andere Schwule kennenlernen könne – er sagte «gay people»; ich kannte das Wort «gay» bisher nur in der Bedeutung von «lustig, heiter». Er würde mich gerne zu einigen dieser Treffpunkte mitnehmen oder mir sagen, wie sie hießen und wo sie sich befänden, sodass ich alleine zurechtkommen könne.

«Es ist überhaupt nicht notwendig», sagte er, plötzlich ernst werdend, «dass du dich bis zur Bewusstlosigkeit betrinkst und im Rinnstein liegst. Das ist sehr traurig – und sogar gefährlich. Ich hoffe, du wirst es nie wieder tun.»

Ich weinte vor Erleichterung, als wir miteinander sprachen, und hatte das Gefühl, dass mir eine riesige – vor allem aus Selbstvorwürfen bestehende – Bürde von den Schultern genommen oder zumindest sehr erleichtert würde.

1956, nach meinen vier Jahren in Oxford und meinen Abenteuern in Israel und Holland, kehrte ich nach Hause zurück und begann mein klinisches Studium. In diesen rund dreißig Monaten durchlief ich alle Teilgebiete der Medizin: Chirurgie, Orthopädie, Kinderheilkunde, Neurologie, Psychiatrie, Dermatologie, Infektiologie, um nur einige zu nennen, die durch entsprechende Kürzel bezeichnet wurden – GI, GU, ENT, OB/GYN.

Zu meiner Überraschung – und der Befriedigung meiner Mutter – hatte ich ein besonderes Gefühl für die Geburtshilfe. Damals waren Hausgeburten üblich, alle meine Brüder und ich waren zu Hause zur Welt gekommen. Für die Geburten waren weitgehend die Hebammen verantwortlich, und wir, die Studenten in den klinischen Semestern, halfen ihnen. Häufig erhielt ich einen Anruf mitten in der Nacht, die Dame in der Telefonzentrale des Krankenhauses gab mir einen Namen und eine Adresse, und gelegentlich fügte sie hinzu: «Beeilen Sie sich!»

Die Hebamme und ich, beide mit Fahrrädern unterwegs, trafen uns am betreffenden Haus und begaben uns in das Schlafzimmer oder gelegentlich auch in die Küche. Manchmal war es einfacher, wenn die Entbindung auf dem Küchentisch stattfand. Der Mann und die Kinder warteten im Zimmer nebenan, gespannt den ersten Schrei des Kindes erwartend. Mich berührte das menschliche Drama. Es besaß eine Art von Wirklichkeit, die die Krankenhausarbeit nicht bot, und war unsere einzige Chance, etwas zu tun, etwas zu bewirken außerhalb des Krankenhauses.

Im klinischen Studium wurden wir nicht mit Vorlesungen oder formellen Anweisungen überfrachtet. Der eigentliche Unterricht fand am Bett des Patienten statt. Unsere Hauptaufgabe bestand darin, zuzuhören, die Krankengeschichte des Patienten zu ermitteln und die richtigen Fragen zu stellen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Man brachte uns bei, unsere Augen und Ohren zu benutzen, zu tasten, zu fühlen, sogar zu riechen. Dem Herzschlag zu lauschen, die Brust abzuklopfen, den Unterleib abzutasten und andere Formen des körperlichen Kontakts waren nicht weniger wichtig als Zuhören und Sprechen. Sie konnten eine tiefe körperliche Bindung herstellen, sodass die Hände selbst zu therapeutischen Werkzeugen wurden.

Am 13. Dezember 1958 machte ich mein Staatsexamen und hatte gut zwei Wochen Zeit, bevor ich meine Assistenzarztstelle am 1. Januar am Middlesex Hospital antreten sollte. Ich war aufgeregt – und erstaunt –, dass ich nun tatsächlich Arzt war, dass ich es endlich geschafft hatte (ich hatte nie daran geglaubt, und selbst heute noch bin ich in meinen Träumen manchmal in einem ewigen Studium gefangen). Ich war aufgeregt, hatte aber auch schreckliche Angst. Ich glaubte, ich würde nichts auf die Reihe bekommen, einen Narren aus mir machen, mich rasch als unverbesserlicher, sogar gefährlicher Pfuscher erweisen. Ich dachte, eine vorübergehende Assistenzarztstelle in den Wochen, bevor ich am Middlesex anfing, könnte mir die nötige Sicherheit und Kompetenz verschaffen. Tatsächlich bekam ich einen solchen Posten einige Kilometer außerhalb Londons, in einem Krankenhaus in St. Albans, wo meine Mutter während des Krieges als Notfallchirurgin gearbeitet hatte.

In meiner ersten Nacht wurde ich um ein Uhr gerufen. Ein Baby mit Bronchiolitis war eingeliefert worden. Ich eilte auf die Station, um meinen ersten Patienten zu untersuchen – einen vier Monate alten Säugling mit blauen Lippen, hohem Fieber und rascher keuchender Atmung. Konnten wir – die Kinderkrankenschwester und ich – ihn retten? Gab es irgendwelche Hoffnung? Die Schwester, die sah, wie erschreckt ich war, gab mir den Halt und den Rat, die ich brauchte. Der kleine Junge hieß Dean Hope – «Hoffnung» –, und absurder-, abergläubischerweise hielten wir das für ein gutes Omen, als könnte allein der Name die Parzen besänftigen. Wir mühten uns die ganze Nacht, und als der blasse graue Wintertag dämmerte, war Dean außer Gefahr.

Am 1. Januar nahm ich die Arbeit am Middlesex Hospital auf. Das Middlesex hatte einen sehr guten Ruf, obwohl es nicht so altehrwürdig war wie das «Barts» – das St. Bartholomew’s, ein Krankenhaus, dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreichte. Mein älterer Bruder David war als Medizinstudent am Barts gewesen. Das Middlesex war im Vergleich dazu eine junge Einrichtung – 1745 gegründet – und zu meiner Zeit in einem modernen Gebäude der späten zwanziger Jahre untergebracht. Mein ältester Bruder Markus war Assistenzarzt im Middlesex gewesen, und nun trat ich in seine Fußstapfen.

Ein halbes Jahr arbeitete ich in der medizinischen Abteilung und ein weiteres halbes Jahr in der neurologischen Abteilung, wo Michael Kremer und Roger Gilliatt meine Chefärzte waren, ein brillantes, aber in seiner Gegensätzlichkeit fast komisch anmutendes Gespann.

Kremer war aufgeschlossen, liebenswürdig und verbindlich. Er hatte ein seltsames, etwas schiefes Lächeln, bei dem ich mir nie