9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Um die visuelle, sich im Raum entfaltende Gebärdensprache zu erforschen, machte Oliver Sacks diverse Reisen im wörtlichen und übertragenen Sinne. Das Ergebnis seiner Erkundungen: Die Gebärdensprache ist kein primitiver Behelf, wie viele glauben, sondern eine strukturierte, differenzierte, feinste intellektuelle wie emotionale Nuancen vermittelnde Ausdrucksform, der Lautsprache ebenbürtig, ja, in mancher Hinsicht überlegen, «eine Sprache, die sich für Vorträge ebenso gut eignet wie für die Liebe».

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

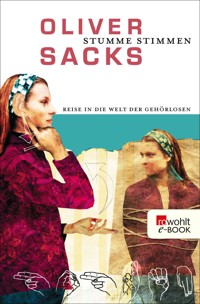

Oliver Sacks

Stumme Stimmen

Reise in die Welt der Gehörlosen

Über dieses Buch

Um die visuelle, sich im Raum entfaltende Gebärdensprache zu erforschen, machte Oliver Sacks diverse Reisen im wörtlichen und übertragenen Sinne. Das Ergebnis seiner Erkundungen: Die Gebärdensprache ist kein primitiver Behelf, wie viele glauben, sondern eine strukturierte, differenzierte, feinste intellektuelle wie emotionale Nuancen vermittelnde Ausdrucksform, der Lautsprache ebenbürtig, ja, in mancher Hinsicht überlegen, «eine Sprache, die sich für Vorträge ebenso gut eignet wie für die Liebe».

Vita

Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.

Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel «Seeing Voices: A Journey into the World of the Deaf» im Verlag University of California Press, Berkeley/Los Angeles

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2019

Copyright © 1990 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Seeing Voices» Copyright © 1989, 1990 by Oliver Sacks

Covergestaltung any.way, Hamburg

Coverabbildung Umschlagillustration: Heidi Sorg

ISBN 978-3-644-00089-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Isabelle Rapin,

Bob Johnson,

Bob Silvers

und Kate Edgar

[Die Gebärdensprache] ist für diejenigen, die sie meisterhaft beherrschen, eine überaus schöne und ausdrucksvolle Sprache, für die im Hinblick auf ihre Eignung, den Gedankenaustausch zwischen Taubstummen zu befördern und einen leichten und raschen Zugang in die Geisteswelt von Gehörlosen zu finden, weder die Natur noch menschliche Kunstfertigkeit ein zufriedenstellendes Surrogat geschaffen haben.

Wer sie nicht versteht, kann unmöglich begreifen, welche Ausdrucksvielfalt sie den Gehörlosen bietet, wie wichtig sie für das ethische und soziale Glück derjenigen ist, die des Gehörs beraubt sind, und wie wunderbar sich ihre Macht ausnimmt, Menschen, deren Verstand sonst in immerwährende Finsternis getaucht wäre, Gedanken nahezubringen. Auch vermag er nicht zu ermessen, wieviel Halt sie den Gehörlosen gibt. Solange auch nur zwei Gehörlose auf dieser Erde leben, werden sie, wenn sie einander begegnen, Gebärden benutzen.

J. Schuyler Long

Direktor der Iowa School for the Deaf

«The Sign Language» (1910)

Stroboskopien der ASL-Gebärden VERBINDEN und INFORMIEREN. Aus: «The Signs of Language» von Edward S. Klima und Ursula Bellugi, Harvard Univcrsity Press, 1979.

Vorwort

Vor drei Jahren wußte ich nichts über die Situation von Gehörlosen und wäre nie auf den Gedanken gekommen, daß die Beschäftigung mit diesem Thema Erkenntnisse über so viele Bereiche, vor allem aber über den Bereich der Sprache, liefern könnte. Ich war überrascht, als ich mich mit der Geschichte der Gehörlosen und den außerordentlichen (sprachlichen) Herausforderungen befaßte, vor denen sie stehen, überrascht auch, von einer ganz und gar visuellen Sprache zu erfahren, der Gebärdensprache, die sich in ihrem Modus von meiner eigenen, der Lautsprache, wesentlich unterscheidet. Es ist nur zu leicht, Sprache, die eigene Sprache, als etwas Selbstverständliches anzusehen – vielleicht muß man mit einer anderen Sprache oder vielmehr: einem anderen Sprachmodus konfrontiert werden, damit man sich wieder verwundert, in das Wundern hineingestoßen wird.

Als ich zum erstenmal etwas über Gehörlose und diesen einzigartigen Sprachmodus las, gab mir die Lektüre den Wunsch ein, zu einer Erkundung, einer Reise aufzubrechen. Diese Reise führte mich zu Gehörlosen und ihren Familien, zu Gehörlosenschulen und nach Gallaudet, der einzigen Universität für Gehörlose; sie führte mich auf die Insel Martha's Vineyard, wo es früher einmal erbliche Taubheit gegeben hat und wo alle (Hörende wie Gehörlose) die Gebärdensprache beherrschten; sie führte mich in Städte wie Fremont und Rochester, wo es einen ungewöhnlichen Austausch zwischen Gehörlosen und Hörenden gibt; sie führte mich zu den großen Erforschern der Gebärdensprache und der Lebensbedingungen der Gehörlosen – zu bekannten, engagierten Wissenschaftlern; sie vermittelten mir ihre Begeisterung und ihr Gefühl, auf unerforschte Regionen und neue Herausforderungen gestoßen zu sein. [*] Im Verlauf dieser Entdeckungsreise habe ich mich mit Sprache beschäftigt, mit dem Wesen des Sprechens und des Lehrens, mit kindlicher Entwicklung, mit der Entwicklung und der Funktion des Nervensystems, mit der Bildung von Gemeinwesen, Welten und Kulturen - und dies alles auf eine Weise, die für mich völlig neu und eine geistige und seelische Bereicherung war. Sie hat mir vor allem ganz neue Perspektiven bei der Betrachtung uralter Probleme eröffnet und unerwartete Einblicke in die Sprache, die Biologie und die Kultur gegeben - sie hat das Vertraute fremd und das Fremde vertraut gemacht.

Ich war gefesselt und entsetzt – entsetzt, als ich entdeckte, wie vielen Gehörlosen es für immer verwehrt bleibt, die Möglichkeiten kennenzulernen, die eine differenzierte Sprache – oder Denkweise – eröffnet, und wie traurig das Leben, das vor ihnen liegt, sein kann.

Aber fast gleichzeitig stieß ich auch auf eine andere Dimension, auf ein ganzes Universum neuer Gesichtspunkte, die nicht biologischer, sondern kultureller Natur waren. Viele der gehörlosen Menschen, die ich kennenlernte, hatten nicht bloß eine differenzierte Sprache erlernt, sondern vielmehr eine völlig anders strukturierte Sprache, eine Sprache, die sowohl die Denkfähigkeit unterstützt (und in der Tat Denk- und Wahrnehmungsweisen gestattet, von denen sich ein Hörender schwerlich einen wirklichen Begriff machen kann) als auch das Medium einer vielgestaltigen Gemeinschaft und Kultur darstellt. Obwohl ich die medizinische Diagnose, mit der die Gehörlosen leben, nie außer acht ließ, war ich nun gezwungen, sie mit den Augen des Ethnologen zu betrachten: als Menschen mit einer eigenen charakteristischen Sprache, Gefühlswelt und Kultur.

Nun könnte man meinen, daß die Geschichte der Gehörlosen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen und ihrer Sprache eine Angelegenheit von ausgesprochen begrenztem Interesse ist. Dies ist jedoch, wie ich meine, keineswegs der Fall. Es stimmt zwar, daß die Taubgeborenen nur etwa o, 1 Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber die Fragen, die sich angesichts ihrer Existenz stellen, berühren Probleme von allgemeiner und sehr großer Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit Gehörlosen führt uns vor Augen, daß viele der Dinge, die uns als Menschen auszeichnen – unsere Fähigkeit, Sprache, Denken, Kommunikationsformen und Kultur zu schaffen –, sich nicht automatisch in uns entwickeln und keineswegs bloße biologische Funktionen darstellen, sondern in gleichem Maße sozialen und historischen Ursprungs sind; daß sie ein Geschenk – das wunderbarste aller Geschenke – sind, das eine Generation an die nächste weitergibt. Wir erkennen: Kultur ist von ebenso entscheidender Bedeutung wie Natur.

Die Existenz einer visuellen Sprache, der Gebärdensprache, sowie die frappierende Steigerung der Wahrnehmung und der visuellen Intelligenz, die mit dem Erlernen dieser Sprache einhergeht, beweist, daß das Gehirn über gewaltige Potentiale verfügt, von deren Vorhandensein wir sonst kaum eine Ahnung hätten, und führt uns die fast unbegrenzte Anpassungsfähigkeit und die unerschöpflich scheinenden Ressourcen vor Augen, über die das Nervensystem und der menschliche Organismus angesichts einer neuen Situation und der Notwendigkeit, sich darauf einzustellen, verfügen. Wenn dieses Thema uns also die Verletzlichkeit des Menschen zeigt, die Arten, auf die wir uns (meist ohne es zu wollen) Schaden zufügen können, so weist es uns doch gleichermaßen auf unbekannte und unverhoffte Stärken in uns hin, auf die unerschöpflichen Potentiale, die es uns ermöglichen, zu überleben und über uns hinauszuwachsen – Potentiale, mit denen uns Natur und Kultur gemeinsam ausgestattet haben. Obwohl ich also hoffe, daß dieses Buch für Gehörlose und ihre Familien, Lehrer und Freunde von besonderem Interesse sein wird, würde ich mich doch freuen, wenn sich ihm auch andere Leser zuwendeten; sie werden hier auf unerwartete Einblicke in die conditio humana stoßen.

Dieses Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste wurde zwischen 1985 und 1986 geschrieben und war zunächst als Rezension eines Buches über die «Geschichte der Taubheit» konzipiert: Harlan Lanes «When the Mind Hears» (deutsche Ausgabe: «Mit der Seele hören»). Diese Rezension hatte sich, als sie im New York Review of Books vom 27. März 1986 veröffentlicht wurde, zu einem Essay entwickelt und ist seitdem noch vielfach erweitert und revidiert worden. Ich habe jedoch bestimmte Formulierungen und Ausdrücke stehenlassen, mit denen ich inzwischen nicht mehr ganz einverstanden bin, denn ich hatte das Gefühl, ich sollte das Original, seine Mängel eingeschlossen, erhalten, um meine Gedanken bei der ersten Annäherung an das Thema wiederzugeben. Zu Teil 3 wurde ich angeregt durch die Revolte der Studenten an der Gallaudet University im März 1988; er erschien im New York Review of Books vom 2. Juni 1988[*]. Auch diesen Text habe ich für die Veröffentlichung in «Stumme Stimmen» erheblich verändert und erweitert. Teil 2 entstand zuletzt, im Herbst 1988, ist aber gewissermaßen das Herzstück des Buches – jedenfalls enthält er die systematischste, aber auch persönlichste Behandlung des Themas. Ich sollte wohl hinzufügen, daß ich es immer unmöglich gefunden habe, eine Geschichte zu erzählen oder einen Gedanken zu verfolgen, ohne unzählige kleine Abstecher und Exkurse zu machen, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dadurch sei meine Reise um so reicher an Eindrücken gewesen.[*]

Ich bin, das sollte ich betonen, auf diesem Feld ein Außenseiter – ich bin nicht taub, ich beherrsche die Gebärdensprache nicht, ich bin kein Gehörlosendolmetscher oder -lehrer, kein Experte auf dem Gebiet der kindlichen Entwicklung und auch kein Historiker oder Linguist. Und es handelt sich hier, wie sich zeigen wird, um ein heikles (und immer wieder umkämpftes) Areal, auf dem leidenschaftlich verfochtene Meinungen jahrhundertelang im Streit gelegen haben. Ich bin ein Außenseiter ohne besondere fachliche Kompetenz und Ausbildung, aber auch, so meine ich, ohne Vorurteile, ohne eigennützige Ziele, ohne Rechthaberei in dieser Sache.

Ohne die Hilfe und die Anregungen zahlloser anderer hätte ich diese Entdeckungsreise nicht machen, geschweige denn darüber schreiben können; das waren zuerst und vor allem Gehörlose – Patienten, Probanden, Mitarbeiter, Freunde –, die einzigen, die in der Lage sind, etwas von der Perspektive der Betroffenen zu vermitteln; und dann diejenigen, die am meisten mit diesen Menschen zu tun haben: ihre Familien, Dolmetscher und Lehrer. Ich möchte mich hier besonders bei einigen bedanken, die mir sehr geholfen haben: bei Sarah Elizabeth, Sam Louis und ihrer Tochter Charlotte, bei Deborah Tannen von der Georgetown University, bei den Lehrern der California School for the Deaf in Fremont, der Lexington School for the Deaf und vieler anderer Schulen und Institutionen für Gehörlose, vor allem der Gallaudet University: David de Lorenzo, Carol Erting, Michael Karchmer, Scott Liddell, Jane Norman, John Van Cleve, Bruce White, James Woodward und vielen anderen.

Großen Dank schulde ich den Wissenschaftlern, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Gehörlose und ihre Sprache zu verstehen und sich intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen – dies gilt besonders für Ursula Bellugi, Susan Schaller, Hilde Schlesinger und William Stokoe, die mich freizügig und ausführlich an ihren Gedanken und Beobachtungen teilhaben ließen und mich zu eigenen Überlegungen angeregt haben. Jerome Bruner, der die geistige und sprachliche Entwicklung von Kindern so intensiv erforscht hat, ist mir in dieser Zeit ein unschätzbarer Freund und Mentor gewesen. Mein Freund und Kollege Elkhonon Goldberg hat mir neue Betrachtungsweisen bezüglich der neurologischen Grundlagen von Sprache und Denken und der besonderen Formen, die diese beiden geistigen Funktionen bei Gehörlosen annehmen können, aufgezeigt. In diesem Jahr – eine besondere Freude für mich – lernte ich Harlan Lane und Nora Ellen Groce kennen, deren Bücher mich 1986, zu Beginn meiner Reise, so inspiriert hatten, sowie Carol Padden, deren Buch mich 1988 stark beeinflußt hat. Die Einblicke, die sie mir in die Welt der Gehörlosen gaben, waren für meine eigenen Gedanken eine unschätzbare Bereicherung. Verschiedene Kollegen – unter anderen Ursula Bellugi, Jerome Bruner, Robert Johnson, Harlan Lane, Helen Neville, Isabelle Rapin, Israel Rosenfield, Hilde Schlesinger und William Stokoe – haben das Manuskript in verschiedenen Entwicklungsphasen gelesen, und für ihre Anmerkungen, ihre Kritik und ihre Unterstützung bin ich ihnen zu besonderem Dank verpflichtet. Ihnen allen und vielen anderen verdanke ich erhellende Erkenntnisse und Einsichten (auch wenn meine Auffassungen – und Fehler – ausschließlich meine eigenen sind).

Stan Holwitz vom Verlag University of California Press hat im März 1986 sofort auf meinen ersten Essay reagiert und mich gedrängt und ermutigt, ihn zu einem Buch zu erweitern; er hat mich während der drei Jahre, die die Umsetzung seines Vorschlags in Anspruch nahm, geduldig unterstützt und mir immer wieder neue Anregungen gegeben. Paula Cizmar hat verschiedene Rohfassungen des Buches gelesen und mir mit vielen wertvollen Ratschlägen weitergeholfen. Shirley Warren hat das Manuskript als Herstellerin betreut und große Geduld angesichts immer neuer Fußnoten und Änderungen in letzter Minute bewiesen.

Auch danke ich meiner Nichte Elizabeth Sacks Chase, die den Titel «Seeing Voices» vorgeschlagen hat – er ist abgeleitet von einem Satz, den Pyramos der Geliebten Thisbe durch das Loch in der Wand zuflüstert: «Ich sehe eine Stimme... »

Nach der Fertigstellung des Buches habe ich mich zu etwas entschlossen, was ich vielleicht schon zu Beginn meiner Arbeit hätte tun sollen: Ich habe angefangen, die Gebärdensprache zu lernen. Hier will ich mich besonders bedanken bei Janice Rimler, meiner Lehrerin von der New York Society for the Deaf, und meinen Tutoren Amy und Mark Trugman, denn sie schlagen sich wacker mit einem schwierigen Schüler herum, einem Spätentwickler auf diesem Gebiet, den sie davon überzeugen mußten, daß es nie zu spät ist.

Mein größter Dank aber gebührt schließlich den vier Leuten – es sind zwei Kollegen und zwei Lektoren –, die meine Arbeit und dieses Buch überhaupt erst ermöglicht haben. Der erste ist Bob Silvers, Redakteur des New York Review of Books, der mir Harlan Lanes Buch zuschickte und schrieb: «Sie haben noch nie wirklich über Sprache nachgedacht; dieses Buch wird Sie dazu zwingen» – und tatsächlich, so war es. Bob Silvers hat einen hellseherischen Blick für Dinge, über die man noch nie nachgedacht hat, aber nachdenken sollte, und mit seinen besonderen Fähigkeiten als Geburtshelfer steht er einem bei der Entbindung noch ungeborener Gedanken tapfer zur Seite.

Die zweite ist Isabelle Rapin, die in den zwanzig Jahren unserer Tätigkeit am Albert Einstein College of Medicine zu meiner vertrautesten Freundin und Kollegin geworden ist; sie arbeitet selbst seit 25 Jahren mit Gehörlosen und ist in dieser Zeit zu profunden Erkenntnissen über sie gelangt. Sie hat mich mit gehörlosen Patienten bekannt gemacht, ist mit mir zu Gehörlosenschulen gefahren, hat mich an ihren Erfahrungen mit gehörlosen Kindern teilhaben lassen und mir zu einem Verständnis der Probleme von Gehörlosen verholfen, das ich ohne diese Unterstützung nie erlangt hätte. (Sie hat selbst einen ausführlichen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben – Rapin 1986 –, der hauptsächlich auf Harlan Lanes «Mit der Seele hören» basiert.)

Bob Johnson, Leiter des linguistischen Seminars an der Gallaudet University, habe ich bei meinem ersten Besuch dieser Universität im Jahr 1986 kennengelernt. Er hat mich in die Gebärdensprache und die Welt der Gehörlosen eingeführt – eine Sprache und eine Kultur, zu der Außenstehende kaum Zugang haben und die sie sich schwerlich vorstellen können. Wenn Isabelle Rapin und Bob Silvers mich auf die Entdeckungsreise geschickt haben, so hat Bob Johnson mich während dieser Reise begleitet und geführt.

Kate Edgar schließlich hat mir in einzigartiger Personalunion als Mitarbeiterin, Freundin, Lektorin und Organisatorin zur Seite gestanden. Sie hat mich fortwährend dazu angespornt, nachzudenken und zu schreiben und alle Aspekte des Themas zu berücksichtigen, dabei aber nie die zentralen Fragen aus den Augen zu verlieren.

Diesen vier Freunden also widme ich dieses Buch.

New York O. W. S.

März 1989

Kapitel Eins

Was die Gehörlosigkeit betrifft, die Dr. Samuel Johnson «einen der schrecklichsten Schicksalsschläge, die einen Menschen treffen können» genannt hat, so sind wir bemerkenswert unwissend – viel unwissender als ein gebildeter Mensch des Jahres 1886 oder 1786. Unwissend und gleichgültig. In den letzten Monaten habe ich dieses Thema in Gesprächen mit zahllosen Menschen angeschnitten und fast immer Antworten wie diese bekommen: «Taubheit? Ich kenne keine Leute, die taub sind. Hab mir auch nie viel Gedanken darüber gemacht. Da ist ja auch nicht viel Interessantes dran, oder?» Vor einem halben Jahr wäre das auch meine Reaktion gewesen.

Das änderte sich, als mir ein dickes Buch, «Mit der Seele hören. Die Geschichte der Taubheit» von Harlan Lane, zugeschickt wurde. Die Gleichgültigkeit, mit der ich es aufschlug, wich bald der Verwunderung, welche dann wiederum etwas anderem Platz machte, was der Ungläubigkeit nahekam. Ich besprach das Thema mit meiner Freundin und Kollegin Dr. Isabelle Rapin, die seit 25 Jahren intensiv mit Gehörlosen arbeitet. Ich lernte eine von Geburt an taube Kollegin näher kennen, eine ungewöhnliche, höchst begabte Frau, die ich bisher gar nicht beachtet hatte. [*] Zum erstenmal begann ich, die Welt einiger gehörloser Patienten von mir wahrzunehmen und zu ergründen. [*] Gleich nach Lanes Buch las ich «The Deaf Experience», eine von Lane herausgegebene Sammlung von Erinnerungen der ersten des Lesens und Schreibens kundigen Gehörlosen sowie einiger Beiträge über sie, und danach Nora Ellen Groces «Jeder sprach hier Gebärdensprache». Es folgten zahlreiche andere Bücher. Jetzt füllen Publikationen zu diesem Thema, von dem ich vor sechs Monaten noch gedacht hatte, es existiere eigentlich gar nicht, ein ganzes Regalbrett in meinem Arbeitszimmer, und ich habe einige der in den letzten Jahren entstandenen hochinteressanten Filme gesehen, die sich mit Aspekten der Gehörlosigkeit auseinandersetzen. [*]

Ich will in diesen einleitenden Passagen einen Dank aussprechen: 1969 gab mir W.H. Auden ein Exemplar, sein Exemplar, von «Deafness», der Autobiographie des südafrikanischen Lyrikers und Romanciers David Wright, der als Siebenjähriger ertaubte. «Sie werden es faszinierend finden», sagte Auden. «Es ist ein wunderbares Buch.» Die Seiten waren mit seinen Anmerkungen übersät. 1969 blätterte ich es nur flüchtig durch, ohne mich weiter damit zu befassen. Jetzt aber entdeckte ich es für mich wieder. David Wright ist ein Schriftsteller, der das Thema nicht wie ein Historiker oder Gelehrter, sondern aus den Tiefen seiner eigenen Erfahrung heraus behandelt. Hinzu kommt, daß er uns nicht fremd ist. Wir können uns mehr oder weniger leicht in seine Lage versetzen (während wir uns nur schwer vorstellen können, was es bedeutet, taub geboren zu sein wie der berühmte gehörlose Lehrer Laurent Clerc). So kann er als Brücke dienen und den Leser durch seine eigene Erfahrung in das Reich des Unvorstellbaren hinüberführen. Gegen Ende des Buches schreibt Wright (S. 200f):

Von Gehörlosen ist nicht viel über Gehörlosigkeit geschrieben worden. [*] Und für mich, der ich mein Gehör erst verlor, nachdem ich sprechen gelernt hatte, ist es ebenso schwierig wie für einen Hörenden, mir vorzustellen, wie es wohl sein mag, in die Stille hineingeboren zu werden und in das Lebensalter der Vernunft einzutreten, ohne gelernt zu haben, wie man Gedanken vermittelt oder an Kommunikation teilnimmt. Allein schon der Versuch, sich das vorzustellen, verleiht dem gewaltigen ersten Satz des JohannesEvangeliums Gewicht: Im Anfang war das Wort. Wie soll man in einem solchen Zustand gedankliche Konzepte formulieren?

Dies – die Frage nach dem Verhältnis zwischen Sprache und Denken – ist die an die Wurzel gehende, die eigentliche Frage, vor der wir stehen, wenn wir uns vorstellen, welchen Problemen sich die gegenübersehen oder gegenübersehen könnten, die gehörlos geboren werden oder in frühester Kindheit ertauben.

Der Ausdruck «taub» ist vage und so allgemein, daß er der Einschätzung der höchst unterschiedlichen Grade der Gehörlosigkeit im Weg steht – Grade, die von qualitativer, ja sogar «existentieller» Bedeutung sind. Da gibt es die «Schwerhörigen» oder «Hörbehinderten», die mit Hilfe von Hörgeräten in der Lage sind, einiges zu verstehen, sofern ihre Gesprächspartner ein gewisses Maß an Geduld und Rücksicht aufbringen. Viele von uns haben Eltern oder Großeltern, die in diese Kategorie gehören – vor hundert Jahren hätten sie Hörrohre benutzt; heute haben sie Hörgeräte.

Dann gibt es die «schwer Hörgeschädigten», deren «praktische Taubheit» häufig auf eine Verletzung oder Krankheit in der Kindheit oder Jugend zurückzuführen ist; auch sie aber können, wie die Schwerhörigen, Sprache verstehen, besonders wenn sie mit den neuen computerisierten und «personalisierten» Hörgeräten ausgerüstet sind, die jetzt auf den Markt kommen. Und schließlich gibt es Menschen mit «absoluter Taubheit» – manchmal nennt man sie «stocktaub» –, die nicht darauf hoffen können, Gesprochenes zu verstehen, ganz gleich, welche technischen Fortschritte gemacht werden. Diese absolut gehörlosen Menschen können sich nicht normal unterhalten – sie müssen entweder (wie David Wright) von den Lippen lesen oder sich der Gebärdensprache bedienen oder beides tun.

Nicht nur der Grad der Gehörlosigkeit ist von Bedeutung, sondern auch – und zwar in ganz entscheidendem Maße – das Alter oder Entwicklungsstadium, in dem sie einsetzt. In der eben zitierten Passage weist David Wright darauf hin, daß er sein Gehör erst verlor, als er bereits sprechen gelernt hatte, und aus diesem Grund kann er sich nicht vorstellen, wie das Leben für die ist, die gehörlos geboren worden sind oder ihr Gehör in einem Alter verloren haben, in dem sie noch nicht sprechen konnten. Dies wird auch an anderen Stellen des Buches deutlich:

Wenn es denn schon mein Schicksal sein sollte, zu ertauben, so verlor ich mein Hörvermögen doch zu einem überaus günstigen Zeitpunkt. Mit sieben Jahren hat ein Kind die Grundlagen der Sprache erfaßt, und so war es auch bei mir. Daß ich auf natürliche Weise sprechen gelernt hatte, war ein weiterer Vorteil: Aussprache, Syntax, Formen und Redewendungen hatte ich mittels des Hörens gelernt. Ich verfügte über ein Basisvokabular, das sich durch Lesen leicht erweitern ließ. All dies wäre mir verwehrt geblieben, wenn ich von Geburt an taub gewesen oder mein Gehör zu einem frühen Zeitpunkt verloren hätte [S. 25; Hervorhebung vom Verfasser].

Wright berichtet von «geisterhaften Stimmen», die er hört, wenn jemand mit ihm spricht, vorausgesetzt er kann die Lippen- und Gesichtsbewegungen des anderen sehen, und schildert, wie er das Rauschen des Windes «hören» konnte, wenn er sah, wie der Wind Bäume oder Zweige schüttelte. [*] In einer bewegenden Beschreibung der ersten Situation dieser Art, zu der es unmittelbar nach dem Einsetzen der Gehörlosigkeit kam, heißt es (S. 22):

[Meine Taubheit] war dadurch schwieriger zu bemerken, daß meine Augen von Anfang an unbewußt begonnen hatten, Bewegung in Geräusche zu übersetzen. Meine Mutter war fast den ganzen Tag bei mir, und ich verstand alles, was sie sagte. Warum auch nicht? Ich hatte ihr, ohne es zu wissen, mein Leben lang alles von den Lippen abgelesen. Wenn sie sprach, schien ich ihre Worte hören zu können. Das war eine Täuschung, die auch dann noch bestehenblieb, als ich wußte, daß es sich um eine Täuschung handelte. Mein Vater, mein Vetter, alle, die ich kannte, behielten ihre geisterhaften Stimmen. Daß sie eingebildet, die Projektionen von Gewohnheit und Gedächtnis waren, wurde mir erst bewußt, als ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Eines Tages unterhielt ich mich mit meinem Vetter, und einer plötzlichen Eingebung folgend hielt er sich beim Sprechen die Hand vor den Mund. Stille! Ich begriff ein für allemal: Konnte ich nichts sehen, konnte ich auch nichts hören. [*]

Obwohl Wright weiß, daß die Geräusche, die er «hört», reine «Illusionen» sind – «Projektionen von Gewohnheit und Gedächtnis»–, sind sie während der Jahrzehnte seiner Gehörlosigkeit überaus eindringlich geblieben. Für ihn und alle anderen, die ihr Gehör verloren, nachdem es schon weit ausgebildet war, ist die Welt möglicherweise nach wie vor voller Geräusche, auch wenn diese «Phantasmen» sind. [*]

Ganz anders verhält es sich – und diese Situation ist für einen Menschen mit normal entwickeltem Gehör (und selbst für postverbal, nach dem Spracherwerb Ertaubte wie David Wright) im Grunde unvorstellbar –, wenn die Hörfähigkeit von Geburt an fehlt oder im Säuglingsalter, vor dem Erwerb der Sprache, abhanden gekommen ist. Diese «präverbal Gehörlosen», die Gehörlosen im eigentlichen Sinne, gehören zu einer qualitativ grundlegend anderen Kategorie. Für sie, die nie gehört haben, die über keinerlei auditive Erinnerungen, Vorstellungen oder Assoziationen verfügen, kann es nie auch nur die Einbildung, die Imagination eines Geräusches geben. Sie leben in einer Welt vollständiger, von nichts durchbrochener Geräuschlosigkeit und Stille. [*] Man schätzt die Zahl der Taubgeborenen in den USA auf eine Viertelmillion. Etwa ein Tausendstel der Kinder auf der Welt ist von Geburt an gehörlos.

Ausschließlich mit diesen Menschen werden wir uns hier befassen, denn ihre Situation, ihre Notlage ist einzigartig. Warum ist das so? Wenn man sich überhaupt Gedanken über Gehörlosigkeit macht, neigt man dazu, sie als weniger schlimm als Blindheit einzustufen und sie zwar als Nachteil, als etwas Lästiges, als Einschränkung, aber kaum als vernichtenden Schicksalsschlag in einem grundsätzlichen Sinn zu betrachten.

Man kann darüber streiten, ob Gehörlosigkeit, wenn sie später im Leben eingesetzt hat, der Blindheit «vorzuziehen» ist; gehörlos zur Welt zu kommen ist jedoch unendlich viel schlimmer, als blind geboren zu werden – jedenfalls was die Entwicklungsmöglichkeiten betrifft. Gehörlose, die ihre Eltern nie hören können, laufen nämlich Gefahr, in ihrer Sprachbeherrschung schwer retardiert, wenn nicht dauerhaft geschädigt zu bleiben, sofern nicht frühe und effektive Gegenmaßnahmen getroffen werden. Und mangelnde Sprachbeherrschung ist für ein menschliches Wesen eine der furchtbarsten Katastrophen, denn nur mittels der Sprache können wir uns das Menschsein und die menschliche Kultur wirklich aneignen, frei mit unseren Mitmenschen kommunizieren und Informationen aufnehmen und weitergeben. Sind wir dazu nicht in der Lage, so sind wir – ungeachtet unserer Wünsche, Ziele und angeborenen Fähigkeiten – auf bizarre Weise verkrüppelt und abgeschnitten; ja wir können unsere intellektuellen Fähigkeiten möglicherweise in so geringem Maße umsetzen, daß wir den Eindruck geistig Behinderter machen. [*]

Dies ist der Grund, warum Taubgeborene oder «Taubstumme» jahrtausendelang für dumm, für tumb, gehalten, von rückständigen Gesetzen für nicht rechts- und bildungsfähig erklärt wurden (sie hatten keinen Anspruch auf Erbschaft und Erziehung, durften keine Ehe schließen, keine ihrer Begabung angemessene, befriedigende Arbeit ausüben); elementare Menschenrechte waren ihnen verwehrt. Diese Situation besserte sich erst gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, als sich (vielleicht im Zuge der sich ausbreitenden Aufklärung, vielleicht als spezifischer Ausdruck allgemeiner Empathie, des Zeitgeistes jener Jahrzehnte) die öffentliche Wahrnehmung und der Status der Gehörlosen grundlegend änderten.

Die philosophes jener Zeit waren offenbar fasziniert von den außergewöhnlichen Fragen und Problemen, die sich angesichts scheinbar sprachloser menschlicher Wesen ergaben. So fand das Wilde Kind von Aveyron [*], das 1800 nach Paris gebracht wurde, Aufnahme in der Nationalen Taubstummenanstalt, die damals Abbé Roch-Ambroise Sicard leitete, ein Gründungsmitglied der Société des observateurs de l'homme und eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Taubstummenerziehung. Jonathan Miller (1976) schreibt:

In den Augen der Mitglieder dieser Gesellschaft war das Wilde Kind ein ideales Studienobjekt zur Erforschung der Grundlagen der menschlichen Natur... Das Studium eines so gearteten Wesens, so hofften die Intellektuellen des 18. Jahrhunderts, die zuvor schon Wilde und Primaten, Indianer und Orang-Utans erforscht hatten, würde sie in die Lage versetzen, herauszufinden, was den Menschen ausmache. Vielleicht würde es jetzt möglich sein, die angeborenen Fähigkeiten der menschlichen Rasse zu bemessen und ein für allemal festzustellen, welche Rolle der Gesellschaft bei der Entwicklung von Sprache, Intellekt und Moral zukam.

Hier nun nahmen die beiden Unternehmen gänzlich andere Entwicklungen – das eine endete mit einem Triumph, das andere mit einem totalen Fehlschlag. Das Wilde Kind lernte, aus welchem Grund, aus welchen Gründen auch immer, nie eine Sprache. Eine nicht ausreichend in Erwägung gezogene Erklärung für das Scheitern könnte sich auf die Tatsache gründen, daß es seltsamerweise nie mit der Gebärdensprache konfrontiert, sondern ständig (und vergeblich) zum Sprechen gezwungen wurde. Als man sich jedoch den Taubstummen richtig, das heißt mittels der Gebärdensprache, zuwandte, erwiesen diese sich als außerordentlich lernfähig und führten der erstaunten Gesellschaft vor, welch uneingeschränkten Zugang sie zu ihrer Kultur und ihrem Leben hatten. Dieses wunderbare Ereignis – wie eine verachtete und vernachlässigte Minderheit, der bis zu jenem Zeitpunkt praktisch das Menschsein abgesprochen worden war, plötzlich und zur allgemeinen Überraschung auf der Weltbühne erschien (sowie die spätere tragische Untergrabung all dieser Errungenschaften) – bildet das erste Kapitel in der Geschichte der Gehörlosen.

Bevor wir diese seltsame Geschichte erkunden, will ich jedoch zu David Wrights persönlichen und «unbefangenen» Beobachtungen zurückkehren («unbefangen» deshalb, weil er es, wie er selbst betont, bewußt vermied, etwas über dieses Thema zu lesen, bevor er sein eigenes Buch geschrieben hatte). Mit acht Jahren, als deutlich wurde, daß seine Gehörlosigkeit unheilbar war und sich seine Sprachbeherrschung ohne entsprechende Maßnahmen zurückentwickeln würde, schickten die Eltern ihn auf eine besondere Schule in England, eine jener rigorosen «Sprechschulen», die mit kompromißlosem, aber fehlgeleitetem Engagement gehörlose Kinder in erster Linie dazu bringen wollen, wie andere Kinder zu sprechen, und die seit ihrer Einführung den Gehörlosen so viel Schaden zugefügt haben. Bei seiner ersten Begegnung mit Taubgeborenen war der junge David Wright verblüfft (S. 32f):

Manchmal hatte ich zusammen mit Vanessa Unterricht. Sie war das erste taube Kind, mit dem ich zusammenkam … Aber selbst einem Achtjährigen wie mir erschien ihr Allgemeinwissen seltsam begrenzt. Ich erinnere mich noch an eine Erdkundestunde, die wir zusammen hatten. Miss Neville fragte:

«Wer ist der König von England?»Vanessa wußte es nicht; in ihrer Not versuchte sie, in dem Erdkundebuch zu lesen, das bei dem von uns vorbereiteten Kapitel über Großbritannien aufgeschlagen war und seitlich auf dem Tisch lag.

«König... König... », fing Vanessa an.

«Weiter», befahl Miss Neville.

«Ich weiß es», sagte ich.

«Du bist still.»

«Vereinigtes Königreich», sagte Vanessa.

Ich lachte.

«Das ist sehr dumm», sagte Miss Neville. «Wie kann ein

König Vereinigtes Königreich› heißen?»

«König Vereinigtes Königreich», probierte es die arme,

hochrote Vanessa.

«Sag du es ihr, wenn du es weißt, David.»

«König George V.», sagte ich stolz.

«Das ist gemein. Das stand nicht im Buch.»

Vanessa hatte natürlich ganz recht; in dem Kapitel über die Geographie Großbritanniens stand nichts über das politische System des Landes. Sie war keineswegs dumm; aber ihr noch immer zu kleiner Wortschatz, den sie sich als Taubgeborene langsam und mühsam erworben hatte, erlaubte es ihr nicht, zum Zeitvertreib und zum Vergnügen zu lesen. Darum gab es für sie fast keine Möglichkeit, sich den Grundstock an mannigfaltigen, oft zunächst nutzlosen Informationen anzueignen, den andere Kinder unwillkürlich aus Gesprächen und irgendwelchen Büchern beziehen. Fast alles, was sie wußte, hatte man ihr beigebracht oder sie lernen lassen. Und das ist der grundlegende Unterschied zwischen hörenden und gehörlosen Kindern – oder jedenfalls war er es in jener vorelektronischen Zeit.

Wie man sieht, war Vanessa, trotz ihrer angeborenen raschen Auffassung, in einer sehr schwierigen Lage, und die Art von Unterricht und Kommunikation, die ihr aufgezwungen wurde, machte es schwer, wenn nicht gar unmöglich, an diesem Zustand etwas zu ändern. In dieser fortschrittlichen Schule – denn als solche galt sie – herrschte nämlich ein geradezu idiotisch strenges, anmaßendes Verbot der Gebärdensprache, und das betraf nicht nur die britische Gebärdensprache, sondern auch den «Gebärden-Slang», die einfache Zeichensprache, die die gehörlosen Kinder in dieser Schule selbst entwickelt hatten. Und doch – auch dies hat Wright ausführlich beschrieben – wurde die Gebärdensprache an der Schule ausgiebig verwendet und ließ sich trotz Verboten und Strafen nicht unterdrücken. David Wright schildert seine erste Begegnung mit den Jungen in der folgenden Passage (S. 5052):

Allgemeines Durcheinander verwirrt das Auge, Arme wirbeln wie Windmühlenflügel in einem Sturm. .. Das akzentuierte stumme Vokabular des Körpers – Aussehen, Gesichtsausdruck, Haltung, Blick; die Hände führen ihre Pantomime vor. Ein absolut fesselndes Tohuwabohu ... Ich beginne zu begreifen, was hier eigentlich vor sich geht. Das scheinbar wirre Gefuchtel mit Händen und Armen folgt bestimmten Regeln, einem Code, der sich mir noch nicht erschließt. Es ist eigentlich eine Art Jargon. Die Schule hat ihre eigene, eigentümliche Sprache entwickelt, einen, wenn auch lautlosen, Slang ... Alle Kommunikation hatte mündlich zu erfolgen. Unser eigener Gebärden-Jargon war natürlich verboten ... Aber diese Regeln wurden nur in Anwesenheit der Lehrer eingehalten. Was ich beschrieben habe, war nicht die Art von Sprache, die wir sprechen sollten, sondern die Art von Sprache, deren wir uns bedienten, wenn kein Hörender anwesend war. Dann waren unser Verhalten und unsere Gespräche völlig anders als sonst. Wir legten unsere Hemmungen und Masken ab.

So ging es an der Northampton School in den englischen Midlands zu, als David Wright 1927 dort Schüler war. Für ihn, das postverbal ertaubte Kind, das sich die Sprache bereits angeeignet hatte, war die Schule offenbar genau richtig. Für Vanessa und andere taubgeborene oder vor dem Spracherwerb ertaubte Kinder bedeutete ein solcher Unterricht mit seinem kompromißlosen Beharren auf Sprechschulung eine regelrechte Katastrophe. Nur hundert Jahre früher, etwa im American Asylum in Hartford, das 1817 gegründet worden war und in dem sich Schüler und Lehrer mittels der Gebärdensprache verständigen durften, wäre Vanessa nicht so bemitleidenswert behindert gewesen; vielleicht wäre dann eine gebildete Dame aus ihr geworden, möglicherweise sogar eine Schriftstellerin wie die jungen Frauen, die in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts mit ihren Büchern an die Öffentlichkeit traten.

Vor 1750 war die Situation der Taubgeborenen tatsächlich desolat: Sie waren nicht in der Lage, sich die Sprache anzueignen, und galten daher als «stumm» und «tumb» ; sie konnten sich nicht einmal mit ihren Eltern, ihren nächsten Verwandten unterhalten, ihre Ausdrucksmittel waren auf ein paar rudimentäre Zeichen und Gesten beschränkt; sie waren, mit Ausnahme derjenigen, die in großen Städten wohnten, selbst von der Gemeinschaft mit ihresgleichen abgeschnitten; sie genossen keine Bildung und Erziehung und wußten nichts von der Welt; sie wurden gezwungen, die niedrigsten Arbeiten zu verrichten; sie lebten allein, am Rande des Elends; sie wurden von der Gesellschaft und den Gesetzen kaum besser behandelt als Schwachsinnige. Gehörlos zu sein war offensichtlich ein trostloses Schicksal. [*]

Aber das sichtbare Elend stand in keinem Vergleich zu der inneren Not, zu der bittersten Armut an Wissen und Gedanken, die, wenn jede Kommunikation und Linderung des Zustandes unmöglich war, mit der Gehörlosigkeit einherging. Die beklagenswerte Situation der Gehörlosen erregte sowohl die Neugier als auch das Mitgefühl der philosophes. So fragte der Abbé Sicard (Lane 1984, S. 84f):

Warum ist ein ungebildeter Taubstummer von Natur aus isoliert und unfähig, mit anderen Menschen zu kommunizieren? Warum ist er auf das geistige Niveau eines Schwachsinnigen beschränkt? Unterscheidet sich seine biologische Konstitution von der unseren? Ist er nicht mit allem ausgerüstet, was er braucht, um Empfindungen zu haben, Gedanken zu entwickeln und beides miteinander zu verknüpfen, und somit imstande, all das zu tun, was auch wir tun? Hat er, im Gegensatz zu uns, beim Betasten von Gegenständen keine sensorischen Empfindungen? Sind diese nicht für ihn, wie auch für uns, Anstöße zu Empfindungen des Geistes, von denen Gedanken ausgehen? Warum dann also bleibt ein Taubstummer dumm, während wir Intelligenz entwickeln?

Diese Frage, die noch nie zuvor ernsthaft und klar gestellt worden war, legte eine Antwort nahe – und die betraf den Gebrauch von Symbolen. Der Gehörlose, fährt Sicard fort, verfüge über «keine Symbole, die das Festhalten und Kombinieren von Gedanken erlauben», und dies sei der Grund für «den tiefen Graben, der eine Verständigung zwischen ihm und anderen Menschen» verhindere. Von grundlegender Bedeutung aber war eine falsche Auffassung, die sich seit den Ausführungen des Aristoteles zu diesem Thema behauptet und immer wieder für tiefe Verwirrung gesorgt hatte: daß es sich nämlich bei diesen Symbolen um die der Lautsprache handeln müsse. Vielleicht geht diese falsche Auffassung, dieses mit Leidenschaft verfochtene Vorurteil, auf biblische Zeiten zurück: Der Paria-Status der Taubstummen war in den mosaischen Gesetzen festgelegt und wurde noch betont durch die biblische Erhöhung der Stimme und des Ohrs als den einzigen Mitteln der Zwiesprache zwischen Mensch und Gott. («Im Anfang war das Wort.») Und doch – übertönt vom mosaischen und aristotelischen Donner äußerten einige ernstzunehmende Stimmen die Ansicht, dies müsse nicht notwendig so sein. So die Bemerkung des Sokrates im «Kratylos» des Plato, die den jungen Abbé de l'Epée stark beeindruckte:

Wenn wir weder Stimme noch Zunge hätten und doch einander die Gegenstände kundmachen wollten, würden wir nicht, wie auch jetzt die Stummen tun, versuchen, sie vermittels der Hände, des Kopfes und der übrigen Teile des Leibes anzudeuten?

Oder die tiefen und doch auf der Hand liegenden Einsichten des Arztes und Philosophen Jérôme Cardan im 16. Jahrhundert:

Es ist möglich, einen Taubstummen in Stand zu setzen, durch Lesen zu hören und durch Schreiben zu sprechen ... denn wie verschiedene Töne nach Übereinkunft dazu benutzt werden, verschiedene Dinge zu bezeichnen, so können auch Zeichen verschiedene Objekte und Worte symbolisieren ... Niedergeschriebene Zeichen können mit Gedanken verknüpft werden, ohne daß es der Vermittlung durch Töne bedarf.

Die Vorstellung, das Verstehen von Gedanken sei unabhängig vom Hören der Worte, war im 16. Jahrhundert revolutionär. [*]

Es sind jedoch (im allgemeinen) nicht die Ideen der Philosophen und umgekehrt auch nicht die Handlungen gewöhnlicher Menschen allein, die die Wirklichkeit verändern. Was in den Gang der Geschichte eingreift, was Revolutionen entfacht, sind die Begegnungen dieser beiden Arten von Menschen. Um einen tiefgreifenden Wandel einzuleiten, mußte ein herausragender Geist – der des Abbés de l'Epée – erst die bescheidene, selbstentwickelte Gebärdensprache der bettelarmen Gehörlosen kennenlernen, die Paris durchstreiften. Die Antwort auf die Frage, warum es nicht schon früher zu dieser Begegnung gekommen war, hat zum Teil etwas mit der inneren Berufung des Abbés zu tun, der den Gedanken, daß die Taubstummen ohne Beichte und Absolution, ohne Katechismus, die Heilige Schrift und das Wort Gottes leben und sterben mußten, nicht ertragen konnte; einerseits spielte seine Demut eine Rolle – er hörte den Taubstummen zu –, andererseits aber auch eine philosophische und linguistische Idee, die die Geister damals stark beschäftigte: die Idee einer universalen Sprache wie des specieum, das Leibniz vorschwebte. [*] Daher näherte sich de l'Epée der Gebärdensprache nicht mit Verachtung, sondern mit Ehrfurcht:

Die Universalsprache, die eure Gelehrten vergeblich gesucht haben und an der sie verzweifelt sind, ist hier; sie ist direkt vor euren Augen, sie ist in den Gebärden der verarmten Taubstummen. Weil ihr sie nicht kennt, verachtet ihr sie, und doch wird sie allein euch den Schlüssel zu allen Sprachen geben [Lane 1984, S. 181].

Daß dies ein Irrtum war – denn die Gebärdensprache ist keine Universalsprache in diesem erhabenen Sinne, und Leibniz' hehrer Traum war wahrscheinlich eine Chimäre –, spielte keine Rolle, ja es erwies sich sogar als Vorteil. [*] Worauf es ankam, war, daß der Abbé seinen Schülern die größte Aufmerksamkeit widmete und ihre Sprache lernte (was bis dahin kaum ein Hörender getan hatte). Und indem er Gebärden mit Bildern und geschriebenen Worten verband, lehrte er sie lesen; dadurch machte er ihnen mit einem Schlag das Wissen und die Kultur der Welt zugänglich. De l'Epées System der «methodischen» Gebärden – eine Mischform aus den Gebärden, die er von den Gehörlosen gelernt hatte, und durch Gebärden dargestellter französischer Grammatik – ermöglichte es den Schülern aufzuschreiben, was ihnen durch Übersetzer mitgeteilt wurde, und diese Methode war so erfolgreich, daß gewöhnliche gehörlose Schüler zum erstenmal Französisch lesen und schreiben und in den Genuß einer Erziehung kommen konnten. Seine 1755 gegründete Schule war die erste, die staatlich unterstützt wurde. Er bildete zahlreiche Taubstummenlehrer aus, die ihrerseits, als er 1789 starb, 21 Gehörlosenschulen in Frankreich und anderen europäischen Ländern gegründet hatten. In den Wirren der Französischen Revolution schien die Zukunft der von de l'Epée aufgebauten Schule ungesichert, aber 1791 war aus ihr unter der Leitung des brillanten Grammatikers Sicard die Nationale Anstalt für Taubstumme in Paris geworden. De l'Epées Buch, auf seine Art ebenso revolutionär wie das des Kopernikus, erschien 1776.

Es ist ein Klassiker, in viele Sprachen übersetzt und leicht erhältlich. Nicht so leicht erhältlich, ja praktisch unbekannt waren dagegen bis vor kurzem die ebenso wichtigen (und in gewisser Hinsicht noch faszinierenderen) Schriften von Gehörlosen – den ersten Taubstummen, die je schreiben gelernt haben. Harlan Lane und Franklin Philip kommt das große Verdienst zu, daß sie uns diese Schriften, gesammelt in dem Buch «The Deaf Experience», zugänglich gemacht haben. Besonders bedeutsam und bewegend sind die 1779 erschienenen und jetzt erstmals in englischer Sprache vorliegenden «Observations» von Pierre Desloges – das erste Buch eines Taubstummen, das je verlegt wurde. Desloges, der in früher Kindheit ertaubte und überhaupt nicht sprechen konnte, zeichnet zunächst ein erschreckendes Bild von der Welt – oder vielmehr Unweit–der Sprachlosen [Lane 1984, S. 32]:

Zu Beginn meines Gebrechens und solange ich getrennt von anderen Taubstummen lebte... wußte ich nichts von der Gebärdensprache. Ich benutzte nur hier und da einzelne Zeichen, die in keiner Beziehung zueinander standen. Ich war noch nicht mit der Kunst vertraut, wie man sie zu scharf umrissenen Bildern kombiniert, mit denen man Gedanken darstellen, sie seinen Leidensgefährten übermitteln und an logischen Erörterungen teilnehmen kann.

Also konnte Desloges, obwohl er offenbar außerordentlich begabt war, kaum «Gedanken» zu Ausdruck formen oder sich an «logischen Erörterungen» beteiligen, bevor er die Gebärdensprache erlernt hatte (die ihm, wie meist bei Gehörlosen, ein anderer Taubstummer beibrachte, in diesem Fall ein Analphabet). Trotz seiner hochentwickelten Intelligenz war Desloges intellektuell behindert, bis er die Gebärdensprache lernte; vor allem war er – ein Wort, das der britische Neurologe John Hughlings-Jackson hundert Jahre später im Zusammenhang mit den Behinderungen gebrauchte, die mit der Aphasie einhergehen – unfähig zu «propositionalem» Denken. Es lohnt sich, diesen Ausdruck durch ein Zitat von Hughlings-Jackson zu erklären:

Wir sprechen oder denken nicht entweder in Worten oder in Zeichen allein, sondern in Worten und Zeichen, die in einer eigentümlichen Beziehung zueinander stehen ... Ohne die richtige Wechselbeziehung ihrer Teile wäre jede verbale Äußerung nichts weiter als eine Folge von Namen, ein Worthaufen, der keine Propositionen, keine Aussagen enthielte. .. Die Grundeinheit der Sprache ist die Proposition. Der Verlust der Sprache (die Aphasie) ist daher der Verlust der Fähigkeit zu propositionalem Denken ... und zwar nicht nur der Fähigkeit, Propositionen für andere hörbar zu äußern (also zu sprechen), sondern auch der Fähigkeit zu innerlichem propositionalem Denken mitsamt der Entscheidung, ob man es ... der Außenwelt mitteilt ... Der sprachlose Patient hat seine Sprache verloren, und das nicht nur in dem landläufigen Sinne, daß er nicht mehr laut sprechen kann, sondern in jeder Hinsicht. Wir sprechen nicht nur, um anderen, sondern auch um uns selbst zu sagen, was wir denken. Sprache ist ein Teil des Denkens. [*]

Darum habe ich weiter oben geschrieben, die angeborene oder vor dem Spracherwerb einsetzende Gehörlosigkeit sei potentiell weit schlimmer als Blindheit. Sie kann nämlich, wenn dem nicht vorgebeugt wird, zu einem Zustand führen, in dem der Betroffene buchstäblich sprachlos – und unfähig zu «propositionalem Denken» – ist. Hier drängt sich der Vergleich mit der Aphasie auf, bei der das Denken selbst die Kohärenz verlieren und verkümmern kann. Es ist, als ob der sprachlose Taubstumme schwachsinnig wäre, und zwar auf eine besonders grausame Weise insofern, als die Intelligenz, die vielleicht im Überfluß vorhanden ist, eingesperrt bleibt, solange die Sprachlosigkeit währt. Darum trifft Abbé Sicard den Nagel auf den Kopf, wenn er die Einführung der Gebärdensprache in poetischer Wendung als «das erste Aufstoßen der Türen ... zur Intelligenz» bezeichnet.

Nichts ist wunderbarer und würdigenswerter als etwas, das die Fähigkeiten eines Menschen freisetzt und es ihm erlaubt, zu wachsen und zu denken, und niemand vermag diesen Vorgang leidenschaftlicher und eloquenter zu beschreiben und zu preisen als ein plötzlich von seinen Fesseln befreiter Taubstummer wie Pierre Desloges [Lane 1984, S. 37]:

Die [Gebärden]sprache, mit der wir uns untereinander verständigen, eignet sich, da sie ein getreues Abbild des bezeichneten Objektes ist, außergewöhnlich gut, unseren Gedanken Genauigkeit zu verleihen und unser Verständnis zu erweitern, denn durch sie sind wir gezwungen, uns ständige Beobachtung und Analyse zur Gewohnheit zu machen. Diese Sprache ist lebendig; sie gibt Gefühle wieder und fördert das Vorstellungsvermögen. Keine andere Sprache ist besser geeignet, starke und große Emotionen zu vermitteln.

Aber selbst de l'Epée wußte nicht oder konnte nicht glauben, daß die Gebärdensprache eine vollständige Sprache war, mit der man nicht nur jedes Gefühl darstellen, sondern auch jede Aussage machen konnte und die es ihren Benutzern erlaubte, über jedes Thema, sei es konkret oder abstrakt, zu diskutieren, und zwar so ökonomisch und effektiv und grammatisch strukturiert wie in der Lautsprache. [*]