9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

«Wie mochte die Welt, so fragte ich mich, für Menschen aussehen, die völlig farbenblind geboren werden? Erscheint sie ihnen – da sie keinen Sinn dafür haben, dass ihnen etwas fehlt – möglicherweise genauso dicht und lebendig wie uns? Haben sie vielleicht sogar eine geschärfte Wahrnehmung von Tönungen und Struktur, Bewegung und Tiefe, sodass sie in einer Welt leben, die in mancher Hinsicht intensiver ist als unsere, in einer Welt gesteigerter Realität – einer Welt, von der wir eine schwache Ahnung bekommen, wenn wir die Bilder der großen Schwarzweißfotografen betrachten?»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Oliver Sacks

Die Insel der Farbenblinden

Die Insel der Palmfarne

Über dieses Buch

«Wie mochte die Welt, so fragte ich mich, für Menschen aussehen, die völlig farbenblind geboren werden? Erscheint sie ihnen – da sie keinen Sinn dafür haben, dass ihnen etwas fehlt – möglicherweise genauso dicht und lebendig wie uns? Haben sie vielleicht sogar eine geschärfte Wahrnehmung von Tönungen und Struktur, Bewegung und Tiefe, sodass sie in einer Welt leben, die in mancher Hinsicht intensiver ist als unsere, in einer Welt gesteigerter Realität – einer Welt, von der wir eine schwache Ahnung bekommen, wenn wir die Bilder der großen Schwarzweißfotografen betrachten?»

Vita

Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.

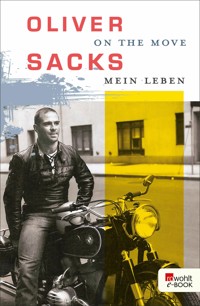

Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2023

Covergestaltung any.way, Hamburg

Coverabbildung Heidi Sorg

ISBN 978-3-644-00084-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Landkarte Pazifischer Ozean

Landkarte der Inselgruppe Pohnpei

Vorwort

Buch eins Die Insel der Farbenblinden

Von Insel zu Insel

Pingelap

Pohnpei

Buch zwei Die Insel der Palmfarne

Guam

Rota

Literatur

Register

Zu den Abbildungen

Vorwort

Eigentlich besteht dieses Buch aus zwei Büchern, den Berichten über zwei ähnliche, aber doch voneinander unabhängige Reisen nach Mikronesien. Meine Besuche auf diesen Inseln waren kurz und unvorbereitet, nicht an einen festen Plan oder ein Programm gebunden, nicht dazu bestimmt, eine These zu beweisen oder zu widerlegen, sondern einfach der Beobachtung gewidmet. Doch so impulsiv und unsystematisch sie auch waren, ich verdanke ihnen intensive, vielschichtige Erlebnisse, die sich in alle möglichen, mich ständig überraschenden Richtungen verzweigten.

Als Neurologe oder Neuroanthropologe bin ich nach Mikronesien gereist, um dort Individuen und Populationen kennenzulernen, die unter ungewöhnlichen endemischen Verhältnissen leben – auf Pingelap und Pohnpei eine erbliche totale Farbenblindheit, auf Guam und Rota eine progressive und letale neurologische Erkrankung. Gleichzeitig faszinierten mich jedoch das kulturelle Leben und die Geschichte dieser Inseln, ihre unvergleichliche Fauna und Flora, ihre einzigartigen geologischen Ursprünge. Während die Untersuchung von Patienten, der Besuch archäologischer Stätten, die Wanderungen durch Regenwälder, das Tauchen zwischen Korallenriffen zunächst Beschäftigungen zu sein schienen, die nichts miteinander zu tun hatten, verschmolzen sie nach und nach zu einem einzigen unteilbaren Erlebnis – dem vollkommenen Eintauchen in das Inselleben.

Doch vielleicht bedurfte es erst meiner Rückkehr, der Möglichkeit, die Erlebnisse wieder und wieder Revue passieren zu lassen und zu sichten, um ihres Zusammenhangs und ihrer Bedeutung (oder zumindest eines Teils ihrer Bedeutung) habhaft zu werden – und um den Impuls zu verspüren, sie zu Papier zu bringen. Diese Niederschrift, die mich während der letzten Monate beschäftigt hat, erlaubte mir, ja zwang mich, die Inseln in meiner Erinnerung erneut aufzusuchen. Und da die Erinnerung, wie Edelman ausführt, niemals nur simple Aufzeichnung oder Reproduktion ist, sondern ein aktiver Prozeß der Rekategorisierung – der Rekonstruktion und Phantasietätigkeit –, ein Prozeß, der von unseren eigenen Werten und Perspektiven bestimmt wird, hat mich die Erinnerungsarbeit dazu geführt, diese Besuche in gewisser Weise neu zu erfinden und so ein persönliches, eigenwilliges, vielleicht exzentrisches Bild dieser Inseln zu entwerfen, das zusätzlich genährt wurde durch meine Leidenschaft für Inseln und Inselbotanik.

Seit frühester Jugend fühle ich mich zu Tieren und Pflanzen hingezogen – eine Biophilie, die zunächst von meiner Mutter und meiner Tante gefördert wurde, später von bewunderten Lehrern und vor allem von Schulkameraden, die diese Leidenschaft teilten – Eric Korn, Jonathan Miller und Dick Lindenbaum. Die Botanisiertrommeln auf den Rücken geschnallt, begaben wir uns gemeinsam auf die Pflanzenjagd, bei Tagesanbruch auf Süßwasserexpeditionen und jedes Frühjahr in Millport auf vierzehntägige Erkundungsfahrten ins Reich der Meeresbiologie. Wir entdeckten und tauschten Bücher aus – mein Lieblingsbuch, Strasburgers Botany (ich wußte es, kaum hatte ich das Deckblatt gesehen), bekam ich 1948 von Jonathan, dazu unzählige Bände von Eric, der damals schon ein Büchernarr war. Hunderte von Stunden verbrachten wir im Zoo, in Kew Gardens und im Natural Museum, wo wir in die Rolle von Naturforschern schlüpften und unsere Lieblingsinseln aufsuchten, ohne je Regent's Park, Kew Gardens oder South Kensington zu verlassen.

Viele Jahre später schrieb mir Jonathan im Rückblick auf diese frühe Begeisterung und die etwas viktorianische Atmosphäre, in der sie sich entfaltete: «Ich empfinde tiefe Sehnsucht nach dieser sepiafarbenen Epoche. Mit Bedauern nehme ich zur Kenntnis, daß die Menschen und Möbel um mich herum so hell und sauber sind. Wie würde ich es begrüßen, wenn diese Welt plötzlich in die bräunliche Einfarbigkeit von 1876 getaucht wäre!»

Eric geht es ähnlich, und das ist sicherlich einer der Gründe dafür, daß er die Schriftstellern, das Büchersammeln, das Bücherkaufen und –verkaufen mit der Biologie verbunden hat und ein Antiquar geworden ist, der über profunde Kenntnisse auf dem Gebiet des Darwinismus sowie der gesamten Biologie- und Wissenschaftsgeschichte verfügt. Im Herzen waren wir alle viktorianische Naturforscher.

Als ich über meine Reiseeindrücke in Mikronesien zu schreiben begann, bin ich also zu alten Büchern, alten Interessen und alten Leidenschaften zurückgekehrt, denen ich seit vierzig Jahren die Treue halte, und habe sie mit jüngeren Interessen, denen des Mediziners, vereinigt. So verschieden sind Botanik und Medizin im übrigen gar nicht. Mit großem Vergnügen habe ich vor kurzem erfahren, daß W.R. Gowers, der Begründer der englischen Neurologie, einst eine kleine botanische Monographie veröffentlicht hat – über Moose. Gowers' Biograph Macdonald Critchley weiß zu berichten, Gowers habe «am Krankenbett all die Fertigkeiten des Naturforschers zur Anwendung gebracht. Für ihn war der Nervenkranke wie die Flora eines tropischen Dschungels …»

Bei der Niederschrift dieses Buches habe ich mich auf viele mir fremde Gebiete gewagt und die Hilfe zahlreicher Menschen in Anspruch genommen, besonders der Leute, denen ich in Mikronesien, auf Guam, Rota, Pingelap und Pohnpei, begegnet bin – Patienten, Wissenschaftlern, Ärzten, Botanikern. Zuallererst möchte ich mich bei Knut Nordby, John Steele und Bob Wasserman bedanken, die die Reiseerfahrungen in vielerlei Hinsicht mit mir geteilt haben. Besonderen Dank schulde ich allen, die mich in der Südsee willkommen geheißen haben, insbesondere Ulla Craig, Greg Dever, May Okahiro, Bill Peck, Phil Roberto, Julia Steele, Alma van der Velde und Marjorie Whiting. Dankbar bin ich außerdem Mark Futterman, Jane Hurd, Catherine de Laura, Irene Maumenee, John Mollon, Britt Nordby, der Familie Schwartz und Irwin Siegel, weil sie mit mir lange Gespräche über die Achromatopsie und die Besonderheiten von Pingelap geführt haben. Ganz wichtig war die Hilfe von Frances Futterman, die mich unter anderem angeregt hat, mit Knut Nordby in Kontakt zu treten, und uns unentbehrliche Ratschläge bei der Auswahl der Sonnenbrillen und anderer Ausrüstungsgegenstände für unsere Expedition nach Pingelap erteilte, ganz abgesehen davon, daß sie mir bereitwillig Auskunft über ihre eigenen Erfahrungen mit der Achromatopsie gab.

Natürlich bin ich auch den vielen Wissenschaftlern verpflichtet, die im Laufe der Jahre an der Erforschung der Guam-Krankheit beteiligt waren: Sue Daniel, Ralph Garruto, Carleton Gajdusek, Asao Hirano, Leonard Kurland, Andrew Lees, Donald Mulder, Peter Spencer, Bert Wiederholt, Harry Zimmerman. Zahlreiche andere Menschen haben auf jede nur erdenkliche Weise geholfen, unter anderem meine Freunde und Kollegen Kevin Cahill (der mich von einer Amöbiasis heilte, die ich mir auf den Inseln zugezogen hatte), Elizabeth Chase, John Clay, Allen Furbeck, Stephen Jay Gould, G.A. Holland, Isabelle Rapin, Gay Sacks, Herb Schaumburg, Ralph Siegel, Patrick Stewart und Paul Theroux.

Als großer Gewinn für meine Mikronesienreisen erwies sich das Dokumentarfilmteam, das uns 1994 begleitete und alle Erlebnisse mit uns teilte (wobei es viele von ihnen trotz der häufig schwierigen Bedingungen aufzeichnete). Emma Crichton-Miller hatte sich gründlich über die Inseln und ihre Bewohner kundig gemacht, während Chris Rawlence die Filmarbeiten mit außerordentlicher Sensibilität und Intelligenz überwachte und leitete. Die Mitglieder des Filmteams – Chris und Emma, David Barker, Greg Bailey, Sophie Gardiner und Robin Probyn – waren nicht nur Könner auf ihrem Gebiet, sondern wurden auch zu guten Freunden, die mich inzwischen bei vielen anderen Abenteuern begleitet haben.

Mein Dank gilt ferner den Menschen, die bei der Niederschrift und Veröffentlichung des Buches geholfen haben, vor allem Nicholas Blake, Suzanne Gluck, Jacqui Graham, Schellie Hagan, Carol Harvey, Claudine O'Hearn und Heather Schroder. Ein ganz besonderer Dank geht an Juan Martinez, der sich umsichtig und effizient um die unzähligen organisatorischen Probleme gekümmert hat.

Besonderen Dank schulde ich Tobias Picker für seine «Encantadas»-Version. Die Verbindung von Pickers Musik, Melvilles Text und Gielguds Stimme hat mich ganz eigenartig und geheimnisvoll berührt, und immer wenn mich beim Schreiben mein Gedächtnis im Stich ließ, hat sich dieses Stück als unfehlbare Mnemotechnik erwiesen und mich wieder auf die Marianen und Karolinen entführt.

Zwar habe ich das Buch im Juli 1995 zunächst in einem Zug, in einem einzigen großen Anlauf zu Papier gebracht, doch wuchs es später zum Mehrfachen seines ursprünglichen Umfangs aus, indem es wie ein unbändig ins Kraut schießender Palmfarn nach allen Seiten hin Ableger und Triebe ansetzte. Da die neuen Triebe den Text zu überwuchern drohten und da ich es für notwendig hielt, den erzählenden Teil in seiner ursprünglichen Gestalt zu belassen, habe ich viele dieser zusätzlichen Gedanken am Ende des Buches in einem Anmerkungsteil zusammengefaßt. Bei der schwierigen Frage, was aufzunehmen und was fortzulassen sei und wie sich die fünf Teile des Textes am besten aufeinander abstimmen ließen, konnte ich mich stets auf das Einfühlungsvermögen und Urteil von Dan Frank, meinem Lektor bei Knopf, und von Kate Edgar verlassen.

Für sachkundigen und inspirierenden Rat in botanischen Fragen, vor allem in bezug auf Farne und Palmfarne, danke ich Tom Mirenda und Mobee Weinstein, Bill Raynor, Lynn Raulerson und Agnes Rinehart in Mikronesien, Chuck Hubbuch vom Fairchild Tropical Garden in Miami sowie John Mickel und Dennis Stevenson vom New York Botanical Garden. Schließlich bin ich Stephen Jay Gould und Eric Korn für die geduldige und sorgfältige Durchsicht des Manuskripts zu großem Dank verpflichtet. Eric, meinem ältesten und besten Freund, meinem langjährigen Gefährten in wissenschaftlichen Unternehmungen aller Art, ist dieses Buch gewidmet.

O.W.S.

New York

August 1996

Buch einsDie Insel der Farbenblinden

Von Insel zu Insel

Inseln haben mich schon immer fasziniert, vielleicht faszinieren sie jeden. Die ersten Sommerferien, an die ich mich erinnere – ich war drei Jahre alt –, verbrachten wir auf der Isle of Wight. Nur Bruchstücke sind mir im Gedächtnis geblieben : die Klippen aus vielfarbigem Sandstein, der Zauber des Meeres, das ich zum erstenmal sah – seine Stille, sein sanftes Wogen, seine Wärme begeisterten mich, seine rauhe Gewalt bei stürmischem Wetter machte mir angst. Mein Vater erzählte mir, er habe vor meiner Geburt ein Wettschwimmen rund um die Isle of Wight gewonnen, und das ließ ihn in meinen Augen zu einem Giganten werden, einem Helden.

Geschichten von Inseln, vom Meer, von Schiffen und Seeleuten beschäftigten meine Phantasie schon früh. Meine Mutter erzählte mir von Captain Cook, von Magellan und Tasman, von Dampier und Bougainville, von all den Inseln und Völkern, die sie entdeckt hatten, und sie zeigte sie mir auf dem Globus. Inseln waren Orte besonderer Art, entlegen und geheimnisvoll, verlockend, aber auch erschreckend. Ich erinnere mich noch an den Schauder, den ich empfand, als ich in einem Kinderlexikon auf ein Bild der großen Steinbüsten auf der Osterinsel stieß, die mit blinden Augen aufs Meer hinausschauen, und als ich las, die Insulaner hätten nicht mehr aus eigener Kraft die Insel verlassen können und seien dazu verurteilt gewesen, in äußerster Isolation unterzugehen, total abgeschnitten von der übrigen Menschheit.[1]

Ich las von Schiffbrüchigen, verlassenen Inseln, Gefangeneninseln, Leprainseln. Über alles liebte ich Die vergessene Welt, Conan Doyles herrliches Seemannsgarn über ein isoliertes südamerikanisches Hochplateau voller Dinosaurier und anderer Lebensformen des Juras – auch eine Insel, eine Insel in der Zeit (ich kannte das Buch praktisch auswendig und träumte davon, ein zweiter Professor Challenger zu werden).

Ich war leicht zu beeindrucken und machte mir die Phantasien anderer rasch zu eigen. Besonders anregend war H.G. Wells – alle verlassenen Inseln wurden für mich Aepyornis Island oder, in der Alptraumversion, die Insel des Dr. Moreau. Als ich mich später Herman Melville und Robert Louis Stevenson zuwandte, verschmolzen Wirklichkeit und Phantasie in meiner Vorstellung miteinander. Gab es die Marquesas-Inseln wirklich? Waren Omu und Taipi echte Abenteuer? Ganz besonders empfand ich diese Ungewißheit in bezug auf den Galapagos-Archipel, denn lange bevor ich Darwins Reiseberichte las, kannte ich ihn als «böses, verhextes Land» aus Melvilles Erzählung «Encantadas oder Die verzauberten Inseln».

Noch später begannen Tatsachenberichte und wissenschaftliche Darstellungen meine Lektüre zu bestimmen – Darwins Reise eines Naturforschers um die Welt, Der Malaiische Archipel von Wallace und mein Lieblingsbuch, Alexander von Humboldts Reise in die Äquinoctial-Gegenden des neuen Kontinents (besonders faszinierte mich seine Beschreibung eines sechstausend Jahre alten Drachenbaums auf Teneriffa) –, und so wurde nun der Sinn für Romantik, Mythos und Geheimnis der wissenschaftlichen Neugier untergeordnet.[2]

Denn Inseln sind gewissermaßen Experimente der Natur, durch ihre geographische Singularität dazu auserwählt oder verdammt, einzigartige Lebensformen zu beherbergen: die Fingertiere und Pottos, Loris und Lemuren auf Madagaskar, die Riesenschildkröten auf den Galapagos-Inseln, die gewaltigen flugunfähigen Vögel in Neuseeland – sie alle einmalige Arten oder Gattungen, die in ihren isolierten Habitaten einen eigenen Evolutionsweg beschritten haben.[3] Und auf seltsame Weise befriedigt hat mich ein Satz in einem von Darwins Tagebüchern, den er niederschrieb, nachdem er ein Känguruh in Australien gesehen hatte, das ihm so ungewöhnlich und fremdartig erschienen war, daß er sich fragte, ob es nicht Zeugnis von einer zweiten Schöpfung ablege.[4]

Als Kind litt ich unter visuellen Migränen, bei denen nicht nur klassische Symptome wie Augenflimmern und Veränderungen des Gesichtsfeldes auftraten, sondern auch Veränderungen des Farbensinns, der ein paar Minuten lang schwächer werden oder völlig verlorengehen konnte. Dieses Phänomen ängstigte und reizte mich zugleich, so daß ich mich fragte, wie es wohl wäre, in einer völlig farbenlosen Welt zu leben, nicht nur ein paar Minuten lang, sondern dauernd. Erst viele Jahre später bekam ich eine Antwort darauf, zumindest eine Teilantwort, und zwar durch den Patienten Jonathan L, einen Maler, der nach einem Autounfall (und möglicherweise einem Gehirnschlag) plötzlich total farbenblind geworden war. Offenbar hatte er das Farbensehen nicht durch eine Augenschädigung verloren, sondern durch eine Läsion jener Hirnregionen, die das Farbempfinden «konstruieren». Und er schien nicht nur das Vermögen eingebüßt zu haben, Farben zu sehen, sondern auch die Fähigkeit, sie sich vorzustellen oder sich an sie zu erinnern, ja sogar von ihnen zu träumen. Trotzdem – wie einem Amnesiepatienten war ihm, nachdem er sein Leben lang Farben hatte sehen können, der Verlust des Farbensinns bewußt, und er klagte, seine Welt sei nun verarmt, grotesk und abnorm – seine Kunst, das Essen, sogar seine Frau erschienen ihm «bleiern». Dennoch konnte er meine Neugier hinsichtlich der verwandten und doch wieder ganz anderen Frage nicht stillen, wie es sei, wenn man niemals Farben gesehen, nie eine Vorstellung von ihrer vorrangigen Bedeutung, ihrer Stellung in der Welt gehabt habe.

Die gewöhnliche Farbenblindheit, die auf einen Defekt der Netzhautzellen zurückgeht, ist fast immer partiell und in manchen Erscheinungsformen sehr verbreitet: Rotgrünblindheit tritt bis zu einem gewissen Grad bei jedem zwanzigsten Mann auf (bei Frauen bei weitem nicht so oft). Dagegen ist angeborene totale Farbenblindheit, die Achromatopsie, überaus selten – rund einer von dreißig- bis vierzigtausend Menschen ist von ihr betroffen. Wie mochte die Welt, so fragte ich mich, für jene aussehen, die total farbenblind geboren werden? Erscheint sie ihnen – da sie keinen Sinn dafür haben, daß ihnen etwas fehlt – möglicherweise genauso dicht und lebendig wie uns? Haben sie vielleicht sogar eine geschärfte Wahrnehmung von Tönung und Struktur, Bewegung und Tiefe entwickelt, so daß sie in einer Welt leben, die in mancher Hinsicht intensiver ist als unsere, in einer Welt gesteigerter Realität – einer Welt, von der wir eine schwache Ahnung bekommen, wenn wir die Bilder der großen Schwarzweißfotografen betrachten? Empfinden sie womöglich uns als merkwürdig, abgelenkt von trivialen oder unwichtigen Aspekten der Sehwelt und ohne rechtes Gespür für ihre visuelle Essenz? Ich konnte darüber nur spekulieren, hatte ich doch noch nie jemanden kennengelernt, der total farbenblind geboren worden war.

Viele Kurzgeschichten von H.G. Wells lassen sich, meine ich, so phantastisch sie auch sind, als Metaphern für bestimmte nervliche und psychische Zustände verstehen. Zu meinen Lieblingserzählungen gehört «Das Land der Blinden», in der ein verirrter Reisender in ein abgesondertes Tal in Südamerika stürzt und dort verblüfft auf seltsame «buntbemalte» Häuser stößt. Die Menschen, die sie erbaut haben, denkt er, müssen blind wie Fledermäuse sein – und bald entdeckt er, daß sie es tatsächlich sind, ja daß er in eine Gemeinschaft geraten ist, die nur aus Blinden besteht. Wie er herausfindet, geht die Blindheit dieser Menschen auf eine Krankheit zurück, die dreihundert Jahre zuvor ausgebrochen war. Im Laufe dieser Zeit ist ihnen selbst der Begriff des Sehens abhanden gekommen:

Während vierzehn Generationen waren diese Leute blind gewesen und abgeschnitten von der Welt der Sehenden. Die Benennungen für alle die Dinge, die man mit dem Auge wahrnimmt, waren verblaßt und hatten sich geändert … Ein großer Teil ihrer Einbildungskraft war zusammen mit ihren Augen eingeschrumpft, und sie hatten sich neue Vorstellungen geschaffen mit ihren um so feineren Ohren und Fingerspitzen.

Zunächst sieht Wells' Reisender auf die Blinden herab und hält sie für bedauernswert, behindert – doch rasch wendet sich das Blatt, und er bemerkt, daß sie ihn für gestört halten, für ein Opfer von Halluzinationen, hervorgerufen durch die reizbaren, beweglichen Organe in seinem Gesicht (die sie, die Blinden mit ihren atrophierten Augen, nur als Quelle von Täuschungen begreifen können). Als er sich in ein Mädchen aus dem Tal verliebt und bleiben möchte, um sie zu heiraten, erklären sich die Ältesten nach langem Bedenken damit einverstanden, aber nur unter der Bedingung, daß er der Entfernung jener reizbaren Organe – seiner Augen – zustimmt.

Vierzig Jahre nach der Lektüre dieser Erzählung las ich ein Buch von Nora Ellen Groce über Gehörlosigkeit auf der Insel Martha's Vineyard. Offenbar hatten sich dort Ende des siebzehnten Jahrhunderts ein Kapitän und sein Bruder aus Kent niedergelassen; beide hörten normal, besaßen aber ein rezessives Gen, das Gehörlosigkeit hervorrief. Im Laufe der Zeit übertrug sich, gefördert durch die isolierte Lage der Insel und die dadurch bedingte Inzucht in der auf engem Raum lebenden Gemeinschaft, dieses Gen auf die meisten ihrer Nachkommen. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurden in einigen hochgelegenen Dörfern der Insel ein Viertel und mehr der Einwohner taub geboren.

Allerdings wurden hier die Hörenden nicht diskriminiert, sondern assimiliert – in dieser visuell geprägten Kultur bedienten sich alle, ob gehörlos oder nicht, der Gebärdensprache. Sie unterhielten sich in Gebärdensprache (in vielerlei Hinsicht eignete sie sich weitaus besser als die Lautsprache: zur Verständigung über größere Entfernungen beispielsweise, von Fischerboot zu Fischerboot, oder zum Tratsch in der Kirche), sie debattierten in Gebärdensprache, lehrten in Gebärdensprache, dachten und träumten in ihr. Martha's Vineyard war eine Insel, wo jeder die Gebärdensprache beherrschte, wahrhaftig ein Land der Gehörlosen. Als Alexander Graham Bell die Insel in den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts besuchte, räsonierte er darüber, ob sie nicht Gefahr laufe, «eine taube Unterart der menschlichen Rasse» zu beherbergen, die sich eines Tages vielleicht über die ganze Erde ausbreiten werde.

Da ich wußte, daß angeborene Achromatopsie so erblich ist wie diese Form der Gehörlosigkeit, fragte ich mich natürlich, ob es nicht irgendwo auf unserem Planeten eine Insel, ein Dorf, ein Tal der Farbenblinden gebe.

Als ich Anfang 1993 Guam zum erstenmal besuchte, richtete ich diese Frage, einer plötzlichen Eingebung folgend, an meinen Freund John Steele, der in ganz Mikronesien als Neurologe tätig gewesen ist. Zu meiner Überraschung war seine Antwort, die ohne Zögern kam, positiv: Eine solche isolierte Gesellschaft gebe es in der Tat, sagte John, und zwar auf der Insel Pingelap, relativ nahe gelegen – «keine zweitausend Kilometer von hier», fügte er hinzu. Nur ein paar Tage zuvor habe er auf Guam einen Jungen mit Achromatopsie untersucht, der mit seinen Eltern von Pingelap angereist sei. «Hochinteressant», sagte er, «klassische angeborene Achromatopsie, mit Augenzittern und starker Lichtempfindlichkeit – und das kommt auf Pingelap außerordentlich häufig vor, fast zehn Prozent der Bevölkerung sind betroffen.» Ich war so fasziniert von dem, was John mir berichtete, daß ich beschloß, irgendwann in die Südsee zurückzukehren und Pingelap aufzusuchen.

Als ich wieder in New York war, geriet dieser Plan zunächst in Vergessenheit. Doch ein paar Monate später erhielt ich einen Brief von Frances Futterman, einer von Geburt an total farbenblinden Frau aus Berkeley. Sie hatte meinen Essay über den farbenblinden Maler gelesen und war bestrebt, deutlich zu machen, daß ihre Situation anders sei, daß sie, da sie Farben nie gekannt habe, keinerlei Verlust empfinde und nicht das Gefühl habe, chromatisch beeinträchtigt zu sein. Doch zur angeborenen Achromatopsie, fuhr sie fort, gehöre weit mehr als nur die Farbenblindheit als solche. Eine weit größere Beeinträchtigung stellten die schmerzhafte Lichtempfindlichkeit und die mangelnde Sehschärfe dar, unter der Farbenblinde litten. Ihre Jugend habe sie in einer relativ schattenlosen Region von Texas verbracht, wo sie praktisch mit zusammengekniffenen Augen aufgewachsen und am liebsten nur nachts aus dem Haus gegangen sei. Die Vorstellung, es gebe eine Insel der Farbenblinden, faszinierte sie, doch von einer im Pazifik hatte sie noch nie gehört. Handelte es sich vielleicht um eine Phantasmagorie, einen Mythos, einen Tagtraum, mit dem sich einsame Farbenblinde trösteten? Allerdings habe sie, erzählte sie mir, in einem Buch über Achromatopsie von einer anderen Insel gelesen – der kleinen Insel Fuur im Jütlandfjord –, wo viele von Geburt an farbenblinde Menschen lebten. Ob ich dieses Buch, Night Vision, kenne, fragte sie – einer der Herausgeber, ein norwegischer Wissenschaftler namens Knut Nordby, sei ebenfalls farbenblind; vielleicht könne ich von ihm mehr erfahren.

Verblüfft darüber, daß ich in so kurzer Zeit nicht nur von einer, sondern gleich von zwei Inseln der Farbenblinden erfahren hatte, ging ich dem Hinweis nach. Knut Nordby war, wie ich las, Physiologe und Psychophysiker an der Universität Oslo, spezialisiert auf Sehforschung und, nicht zuletzt aufgrund der eigenen Situation, Experte auf dem Gebiet der Achromatopsie – sicherlich eine einzigartige und wichtige Verbindung von persönlichem und theoretischem Wissen. Auch fiel mir der freundliche, unkomplizierte Stil seines kurzen autobiographischen Rückblicks auf, der ein Kapitel von Night Vision bildet, und dies ermutigte mich, ihm einen Brief nach Norwegen zu schicken. «Ich würde Sie gern kennenlernen», schrieb ich, «und die Insel Fuur besuchen, am liebsten mit Ihnen zusammen.»

Nachdem ich einen völlig fremden Menschen impulsiv mit diesem Brief überfallen hatte, überraschte und erleichterte mich seine Antwort, die innerhalb weniger Tage eintraf: «Mit Vergnügen werde ich Sie ein paar Tage lang dorthin begleiten», schrieb er. Da die ursprünglichen Untersuchungen auf Fuur in den vierziger und fünfziger Jahren durchgeführt worden seien, fügte er hinzu, wolle er sich um aktuelle Informationen bemühen. Einen Monat später hörte ich erneut von ihm :

Ich habe gerade mit dem dänischen Spezialisten für Achromatopsie gesprochen und von ihm erfahren, daß es keine Farbenblinden mehr auf Fuur gibt. Alle in den ursprünglichen Studien erwähnten Patienten sind entweder tot … oder haben die Insel längst verlassen. Es widerstrebt mir, Ihnen eine so enttäuschende Nachricht übermitteln zu müssen, zumal ich sehr gern mit Ihnen auf der Suche nach dem letzten überlebenden Achromaten nach Fuur gefahren wäre.

Auch ich war enttäuscht, fragte mich aber, ob wir unsere Reise nicht trotzdem antreten sollten. Ich stellte mir vor, wir fänden seltsame, geisterhafte Residuen jener Farbenblinden, die dort einst gelebt hatten – buntbemalte Häuser, schwarzweiße Vegetation, Dokumente, Zeichnungen, Erinnerungen und Geschichten derer, die sie gekannt hatten. Aber außerdem gab es ja noch Pingelap; man hatte mir versichert, dort lebten noch «reichlich» Farbenblinde. Abermals schrieb ich Knut Nordby und fragte ihn, was er davon halte, mich auf eine fünfzehntausend Kilometer weite Reise zu begleiten, auf eine Art wissenschaftliche Entdeckungsfahrt nach Pingelap, und er antwortete, sehr gern würde er mitkommen und könnte sich im August ein paar Wochen freinehmen.

Farbenblindheit gab es auf Fuur wie auf Pingelap seit einem Jahrhundert oder länger, und auf beiden Inseln hatte man eingehende genetische Untersuchungen durchgeführt, doch lagen keine Einzelfallstudien vor, keine sozusagen wellschen Explorationen, geleitet von der Frage, wie es ist, Farbenblinder in einer Gemeinschaft von Farbenblinden zu sein – nicht nur selbst total farbenblind, sondern unter Umständen auch farbenblinde Eltern und Großeltern, Nachbarn und Lehrer zu haben, Teil einer Kultur zu sein, in der der Farbbegriff überhaupt nicht existiert, in der dafür aber möglicherweise andere Formen der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit zur Kompensation intensiviert sind. Ich hatte – nur zum Teil eine Phantasie – die Vision einer Kultur der Farbenblinden mit ganz eigenen Vorlieben, Kunstformen, Kochrezepten und Kleidermoden – einer Kultur, in der Sinne und Vorstellungsvermögen ganz andere Ausprägungen annehmen als in der unseren, in der «Farbe» so bar aller Bezüge und Bedeutungen ist, daß es keine Farbnamen gibt, keine Farbmetaphern, keine Sprache, um sie auszudrücken, dafür aber (vielleicht) eine höchst differenzierte Sprache, um feinste Abstufungen von Struktur und Schattierung zu erfassen, von all dem, was wir übrigen als «grau» abtun.

Voller Vorfreude begann ich die Reise nach Pingelap zu planen. Ich rief meinen alten Freund Eric Korn an – er ist Schriftsteller, Zoologe und Antiquar – und fragte ihn, ob er irgend etwas über Pingelap oder die Karolinen wisse. Einige Wochen später bekam ich ein Päckchen, das ein dünnes ledergebundenes Buch enthielt, A Résidence of Eleven Years in New Holland and the Caroline Islands, being the Adventures of James F. O'Connell, erschienen 1836 in Boston; es war schon ein wenig angestoßen (und fleckig – wie ich mir einredete, von salzschwerem Pazifikwasser). Vom tasmanischen Quarrietown aus hatte O'Connell viele der Pazifikinseln bereist, bis sein Schiff, die «John Bull», bei den Karolinen, einer Inselgruppe, die er Bonabee nannte, Havarie erlitt. Seine Schilderung des Lebens auf diesem Archipel faszinierte mich – auf uns warteten, sicher kaum verändert seit O'Connells Zeiten, einige der entlegensten und unbekanntesten Inseln der Welt.

Ich fragte meinen Freund und Kollegen Robert Wasserman, ob er nicht Lust habe, sich uns anzuschließen. Als Augenarzt behandelt Bob viele partiell farbenblinde – farbenfehlsichtige – Menschen in seiner Praxis. Wie ich war er noch nie jemandem begegnet, der von Geburt an total farbenblind war, doch hatten wir in einigen Fällen von Sehstörungen zusammengearbeitet, so auch in dem des farbenblinden Malers Mr. I. Als junge Ärzte hatten wir in den sechziger Jahren gemeinsam neuropathologische Forschungen betrieben. Damals erzählte er mir von seinem vierjährigen Sohn Eric, der, als sie im Sommer nach Maine gefahren seien, ausgerufen habe: «Guck mal, wie schön orange das Gras ist!» Nein, hatte Bob ihm erklärt, das ist nicht orange – «orange» ist die Farbe der Orange. «Genau», hatte Eric geschrien, «es ist orange wie eine Orange!» Dies war Bobs erste Berührung mit der Farbenblindheit seines Sohnes gewesen. Später, mit sechs Jahren, hatte Eric ein Bild gemalt, das er «Die Schlacht am Grauen Fels» genannt hatte, einem Fels, der rosa angemalt war.

Wie ich gehofft hatte, war Bob begeistert von der Aussicht, Knut Nordby kennenzulernen und uns nach Pingelap zu begleiten. Als leidenschaftlicher Surfer und Segler liebt er Meere und Inseln und weiß alles über die Entwicklung der Auslegerboote und Proas im Pazifik; er sehnte sich danach, sie einmal vor Ort zu erleben und selbst zu erproben. Damit war das Team für unsere zugleich von neurologischen, wissenschaftlichen und romantischen Interessen geleitete Expedition zum Karolinenarchipel und zur Insel der Farbenblinden komplett.

Wir trafen uns in Hawaii: Bob sah mit seinen purpurroten Shorts und dem hellen Tropenhemd wie ein Bilderbuchtourist aus, während Knut in der sengenden Sonne von Waikiki recht deplaziert wirkte: Über seiner normalen Brille trug er noch zwei dunkle Brillen – aufsteckbare Polaroidgläser und eine breite Sonnenschutzbrille, ein dunkles Visier, wie es vielleicht ein Kataraktpatient aufgesetzt hätte. Trotzdem blinzelte und zwinkerte er unablässig, und wir konnten erkennen, daß seine Augen hinter den dunklen Gläsern ständig kleine, ruckartige Bewegungen vollführten – Nystagmus oder Augenzittern. Erheblich wohler fühlte er sich, als wir uns in ein ruhiges (und, wie ich fand, ziemlich dämmriges) kleines Café in einer Seitenstraße zurückzogen, wo er seine beiden Sonnenbrillen abnehmen konnte und auch zu blinzeln aufhörte. Mir war das Café zunächst viel zu dunkel, so daß ich beim Eintreten stolpernd umhertastete und einen Stuhl umstieß, während sich Knut, durch die dunklen Brillen bereits ans Dunkel gewöhnt und ohnehin besser auf Nachtsehen eingestellt als wir, in dem Dämmerlicht sogleich zurechtfand und uns zu einem Tisch führte.

Wie andere farbenblind Geborene besitzt Knut keine Zapfen (zumindest keine funktionsfähigen Zapfen); das sind die Zellen, die bei normalsichtigen Menschen die Fovea, die Netzhautgrube, ausfüllen – den winzigen empfindlichen Bereich im Zentrum der Netzhaut – und auf die Fein- und Farbwahrnehmung spezialisiert sind. Daher ist er auf den spärlichen visuellen Input der Stäbchen angewiesen, die bei Farbenblinden wie Normalsichtigen über die Netzhautperipherie verteilt sind und die – wenn sie auch keine Farben unterscheiden können – sehr viel lichtempfindlicher sind. Der Stäbchenapparat dient zum Dämmerungssehen (Skotopie), etwa bei einem Nachtspaziergang. Auf ihm beruht Knuts gesamtes Sehvermögen. Doch ohne den vermittelnden Einfluß der Zapfen kommt es im hellen Licht zu einer raschen Ermüdung der Stäbchen, so daß sie fast ihre gesamte Funktion einbüßen. Tageslicht blendet Knut also, und bei strahlendem Sonnenschein erblindet er buchstäblich. Wenn er die Augen nicht schützt, schrumpft sein Gesichtsfeld in kürzester Zeit fast auf Null.

Wegen der fehlenden Zapfen liegt seine Sehschärfe nur bei einem Zehntel des Normalwerts – als uns die Karte gereicht wurde, zog er eine Lupe mit vierfacher Vergrößerung aus der Tasche, und zum Lesen der Tageskarte, die, mit Kreide auf eine Tafel geschrieben, an der gegenüberliegenden Wand hing, benutzte er ein Monokel mit achtfacher Vergrößerung (es sah wie ein Minifernrohr aus); ohne diese Ausrüstung wäre er kaum in der Lage, kleine oder ferne Schriften zu lesen. Stets trägt er Lupe und Monokel bei sich; wie die Sonnenbrillen gehören sie zu seinen unentbehrlichen Sehhilfen. Ohne funktionsfähige Fovea hat er, vor allem in hellem Licht, Schwierigkeiten, ein Ziel zu fixieren – daher die tastenden, nystagmischen Bewegungen seiner Augen.

Knut muß seine Stäbchenzellen vor Überlastung schützen und gleichzeitig, wenn es Einzelheiten wahrzunehmen gilt, Möglichkeiten finden, die Bilder, die ihm die Stäbchen liefern, zu vergrößern – indem er entweder Sehhilfen verwendet oder mit den Augen näher herangeht. Außerdem muß er, bewußt oder unbewußt, Methoden entwickeln, um anderen Aspekten der visuellen Welt Informationen zu entnehmen, anderen optischen Anhaltspunkten, die in Ermangelung von Farbe erhöhte Bedeutung gewinnen. Daher– und dies fiel uns sofort auf – seine ausgeprägte Empfänglichkeit für Form und Struktur, für Umrisse und Grenzen, für Perspektive, Tiefe und Bewegungen selbst feinster Art.

Knut findet an der visuellen Welt ebensoviel Gefallen wie Normalsichtige; er begeisterte sich an einem pittoresken Markt in einer Seitenstraße von Honolulu, an den Palmen und der tropischen Vegetation, an den Wolkenformen – auch für die Schönheit von Menschen hat er einen sicheren Blick. (Er ist mit einer auffallend hübschen Norwegerin verheiratet, einer Psychologin und Mitarbeiterin von ihm, wie er uns erzählte – doch erst als nach ihrer Heirat ein Freund sagte: «Du hast wohl ein Faible für Rotschöpfe», erfuhr er, daß sie flammend rotes Haar hat.)

Knut ist begeisterter Schwarzweißfotograf – seine eigene Sehwelt, meinte er in dem Bemühen, uns einen Eindruck davon zu vermitteln, habe in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem orthochromatischen Schwarzweißfilm, nur daß sie ein viel breiteres Spektrum von Tonwerten aufweise. «Graustufen würden Sie sie nennen, aber das Wort ‹Grau› hat für mich keine Bedeutung, genausowenig wie ‹Blau› oder ‹Rot›.» Dennoch, fügte er hinzu, empfinde er seine Welt keineswegs als «farblos» oder in irgendeiner Hinsicht unvollständig. Knut, der nie Farben gesehen hat, vermißt sie nicht im mindesten; von Anfang an hat er Sehen immer nur positiv erlebt und sich auf der Grundlage dessen, was ihm zur Verfügung steht, eine Welt voller Schönheit, Ordnung und Bedeutung geschaffen.[5]

Als wir ins Hotel zurückgingen, um vor dem Weiterflug am folgenden Tag noch ein paar Stunden zu schlafen, begann es dunkel zu werden, und ein beinahe voller Mond stieg hoch in den Himmel empor, bis er sich als Silhouette von den Blättern einer Palme abhob – sich in ihnen verfing, wie es schien. Knut blieb unter dem Baum stehen und betrachtete den Mond aufmerksam durch sein Monokel, mit dem er die Meere und Schatten erkennen konnte. Dann setzte er das Monokel ab, ließ den Blick über den Himmel wandern und sagte: «Ich sehe Tausende von Sternen, die ganze Milchstraße!»

«Unmöglich», meinte Bob. «Bei Ihrer Sehschärfe, einem Zehntel des Normalen, ist doch der Winkel, den ein Stern einnimmt, sicher zu klein.»

Daraufhin beschrieb Knut Sternbilder in allen Himmelsregionen – einige sahen ganz anders aus als jene, die er vom heimatlichen Himmel in Norwegen her kannte. Möglicherweise, so meinte er, offenbare sich hier ein paradoxer Vorteil seines Nystagmus: Durch die ruckartigen Augenbewegungen würden die sonst unsichtbaren Punktbilder vielleicht so «verschmiert», daß sie größer erschienen – natürlich könnten dies aber auch ganz andere Faktoren ermöglichen. Es lasse sich schwer erklären, räumte er ein, warum er bei so geringer Sehkraft Sterne erkennen könne – aber so sei es nun einmal.

«Ein Lob dem Nystagmus, was?» sagte Bob.

Bei Sonnenaufgang waren wir wieder auf dem Flughafen und begaben uns an Bord des «Island Hopper», der zweimal in der Woche eine Handvoll Pazifikinseln anfliegt. Bob, Jetlag-geplagt, machte es sich auf seinem Sitz bequem, um den unterbrochenen Schlaf fortzusetzen. Knut hatte sich schon wieder mit den dunklen Brillen bewehrt und begann mit seiner Lupe in der Bibel für unsere Reise zu studieren – dem Micronesia Handbook mit seinen glänzenden, prägnanten Beschreibungen der Inseln, die uns erwarteten. Ich war unruhig und beschloß, ein Flugtagebuch zu führen :

Eineinviertel Stunden sind vergangen, und wir fliegen in gleichbleibender Höhe von neuntausend Metern über die weglose Weite des Pazifiks. Kein Schiff, kein Flugzeug, keine Grenze, nichts – nur das endlose Blau von Himmel und Meer, die hin und wieder zu einer einzigen blauen Schale verschmelzen. Diese konturlose, wolkenlose Weite ist wunderbar entspannend und löst Träumereien aus – hat aber, wie Reizentzug, auch etwas Erschreckendes. Das Unermeßliche ist fesselnd und erschreckend zugleich – sehr zutreffend bezeichnet Kant es als das «furchterregend Erhabene».

Nach gut anderthalbtausend Kilometern kam endlich Land in Sicht – ein winziges, traumhaft schönes Atoll am Horizont. Johnston Island! Ich hatte den Punkt auf der Karte gesehen und gedacht: «Was für ein idyllischer Ort, Tausende von Kilometern von allem entfernt.» Als wir ausstiegen, verlor das Bild viel von seiner Schönheit : Ein riesiges Rollfeld zerschnitt die Insel in zwei Hälften, und zu beiden Seiten erstreckten sich Vorratsschuppen, Schornsteine und Türme – fensterlose Gebäude, die in einen orangeroten Dunstschleier gehüllt waren … mein Idyll, mein kleines Paradies, sah aus wie ein Reich der Hölle.

Die Landung war holprig und nervenaufreibend. Mit einem lauten, mahlenden Geräusch und schrillem Reifenquietschen brach das Flugzeug plötzlich seitlich aus. Als wir schließlich quer zur Rollbahn zum Stehen kamen, erfuhren wir von der Besatzung, die Bremsen hätten blockiert, und dadurch sei es zu einem starken Abrieb der Gummireifen auf der linken Seite gekommen – wir müßten warten, bis die Reparatur durchgeführt sei. Ein bißchen mitgenommen von der Landung und vom stundenlangen Sitzen in der Enge der Kabine, brannten wir darauf, auszusteigen und uns die Beine zu vertreten. Und gleich darauf wurde auch eine Treppe mit der Inschrift «Welcome to Johnston Atoll» an das Flugzeug geschoben. Zwei, drei Passagiere verließen die Maschine, doch als wir ihnen folgen wollten, erfuhren wir, daß Johnston Island «Sperrgebiet» sei – kein Zutritt für Passagiere, die nicht zum Militär gehörten. Enttäuscht kehrte ich an meinen Platz zurück und lieh mir von Knut das Micronesia Handbook aus, um mich über Johnston zu informieren.

Ihren Namen verdankt die Insel, so las ich, einem gewissen Kapitän Johnston von der HMS «Cornwallis», der dort 1807 gelandet war – vielleicht der erste Mensch, der seinen Fuß auf dieses winzige, abgelegene Eiland gesetzt hatte. Ich fragte mich, ob es sich wohl bis dahin allen menschlichen Blicken entzogen hatte oder ob es vielleicht angesteuert, aber nie besiedelt worden war.

Dank seiner reichen Guanovorkommen wurde Johnston Island 1856 sowohl von den Vereinigten Staaten als auch dem Königreich Hawaii beansprucht. Hunderttausende von Zugvögeln rasteten hier, und 1926 wurde die Insel zum Vogelschutzgebiet erklärt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb sie die US Air Force, und «seither», las ich, «hat das US-Militär dieses einst so idyllische Atoll in einen der verseuchtesten Orte des Pazifiks verwandelt». In den fünfziger und sechziger Jahren diente es als Kernwaffentestgelände und wird für diesen Zweck noch immer in stiller Reserve gehalten. Ein Ende des Atolls ist nach wie vor radioaktiv verseucht. Kurzzeitig war es als Testgelände für biologische Waffen im Gespräch, doch wurde dieser Plan wegen der gewaltigen Population von Zugvögeln verworfen, die allzuleicht tödliche Infektionen aufs Festland hätten übertragen können. 1971 wurde Johnston zu einem Lagerplatz für Tausende Tonnen Senf- und Nervengas, die in regelmäßigen Abständen unter Freisetzung von Dioxinen und Furanen verbrannt werden (vielleicht stammte daher der zimtfarbene Dunst, den ich von oben erblickt hatte). Das gesamte Personal auf der Insel ist angewiesen, die Gasmaske stets griffbereit bei sich zu tragen. Während ich dies in der stickig gewordenen Kabine las – die Belüftung war ausgeschaltet, solange wir uns am Boden befanden –, spürte ich ein Kratzen in der Kehle, einen Druck auf der Brust, und ich fragte mich, ob ich die tödliche Luft von Johnston Island einatmete. Das Willkommensschild erschien mir nun als düstere Ironie; zumindest hätte man es durch einen Totenschädel mit gekreuzten Knochen vervollständigen sollen. Ich hatte den Eindruck, daß auch die Besatzungsmitglieder von Minute zu Minute unruhiger und besorgter wurden. Mir schien, sie konnten es kaum erwarten, die Türen zu schließen und abzuheben.

Doch die Männer vom Bodenpersonal waren noch immer mit dem Versuch beschäftigt, unsere beschädigten Reifen zu reparieren. Sie trugen glänzende, aluminiumbeschichtete Schutzanzüge, vermutlich, um den Hautkontakt mit der toxischen Luft zu minimieren. In Hawaii hatten wir gehört, daß ein Hurrikan auf Johnston zusteuere. Wären wir plangemäß weitergeflogen, hätte dies keine besondere Bedeutung für uns gehabt, doch nun begannen wir zu befürchten, daß er uns bei weiterer Verspätung auf der Insel heimsuchen, von der Außenwelt abschneiden und eine Wolke aus giftigen Gasen und radioaktiven Partikeln aufwirbeln könnte. Vor dem Wochenende seien keine weiteren Flüge geplant, erfuhren wir; im letzten Dezember sei eine Maschine auf ähnliche Weise am Weiterflug gehindert worden, so daß Passagiere und Crew unerwartet ein giftumwehtes Weihnachtsfest auf dem Atoll hätten verbringen müssen.

Die Bodenmannschaft arbeitete zwei weitere Stunden an dem Flugzeug, ohne Fortschritte zu erzielen; endlich, nach vielen ängstlichen Blicken gen Himmel, entschloß sich unser Pilot, einen Start auf den verbleibenden heilen Reifen zu wagen. Die Maschine klapperte und rüttelte, als sie beschleunigte, und schien sich, wie ein riesiges Schwingenvehikel, mit trägem Flügelschlag mühsam in die Luft zu hieven – aber schließlich (fast am Ende der anderthalb Kilometer langen Rollbahn) lösten wir uns vom Boden und stiegen durch die braune verseuchte Luft von Johnston Island in das klare Firmament empor.

Und dann eine weitere Etappe von knapp zweieinhalbtausend Kilometern bis zu unserer nächsten Zwischenlandung auf Majuro, einem Atoll der Marshall-Inseln. Endlos flogen wir, verloren jedes Gefühl für Raum und Zeit und überließen uns in der Leere unruhigen Träumen. Ein kurzer Schreck riß mich aus dem Schlaf, als wir plötzlich ohne Vorwarnung in ein Luftloch sackten. Dann döste ich wieder ein, weiter und weiter fliegend, bis mich eine Veränderung des Luftdrucks abermals weckte. Durchs Fenster sah ich weit unten das schmale, flache Atoll Majuro, kaum drei Meter über den Wellen. Hunderte von Inseln umgaben die Lagune; einige von ihnen sahen unbewohnt und verlockend aus, mit Kokospalmen, die den Strand säumten – das klassische Klischee der einsamen Insel. Der Flughafen befand sich auf einem kleineren Eiland.

Da wir wußten, daß wir zwei erheblich beschädigte Reifen hatten, sahen wir alle der Landung mit Bangen entgegen. Und sie war in der Tat rauh – wir wurden kräftig durchgeschüttelt –, so daß beschlossen wurde, in Majuro zu bleiben, bis die erforderlichen Reparaturen ausgeführt waren, was mindestens zwei Stunden dauern sollte. Nach dem langen Aufenthalt in der Enge des Flugzeugs (knapp fünftausend Kilometer hatten wir seit unserem Aufbruch in Hawaii zurückgelegt) drängten wir nun aus ihm heraus und stürmten ins Freie.

Knut, Bob und mich zog es zuerst in den Flughafenkiosk. Dort gab es die üblichen Souvenirs, Halsketten und Untersetzer aus winzigen Muscheln, zu meiner Freude aber auch eine Postkarte mit einem Darwin-Porträt.[6]

Während Bob den Strand erkundete, begaben Knut und ich uns ans Ende des Rollfelds, wo eine niedrige Begrenzungsmauer den Blick auf die Lagune freigab. Über dem Riff war das Wasser von intensivem, hellem Blau, Türkis, Azur, während es ein paar hundert Meter weiter dunkler, fast indigoblau wurde. Ohne nachzudenken, schwärmte ich von den wundervollen Blautönen der See – dann hielt ich verlegen inne. Wenn Knut auch keine unmittelbare Erfahrung von Farbe möglich ist, so verfügt er doch über ein gründliches Wissen auf diesem Gebiet. Ihn fasziniert die Vielfalt der Wörter und Bilder, die Menschen im Zusammenhang mit Farben verwenden, und ihm war in meiner Beschreibung das Wort «Azur» aufgefallen. («Ähnelt es dem Himmelsblau?») Ob «Indigo» eine separate, siebte Farbe des Spektrums für mich sei, wollte er wissen, weder Blau noch Violett, sondern etwas Eigenes dazwischen. «Viele Menschen», fügte er hinzu, «sehen Indigo als eigene Spektralfarbe, und für andere unterscheidet sich Hellblau grundsätzlich von Blau.» Ohne direkten empirischen Zugang zu Farben hatte sich Knut einen immensen theoretischen Katalog, ein Archiv, von mittelbarem Farbwissen zugelegt. Für ihn sei, sagte er, das Licht über dem Riff ganz außergewöhnlich: «Eine glänzende, metallische Tönung, intensiv leuchtend wie Wolframbronze.» Dann machte er ein halbes Dutzend verschiedener Krabbenarten aus, von denen einige so rasch zur Seite flitzten, daß ich sie übersehen hatte. Ich dachte darüber nach – wie ja auch Knut selbst schon überlegt hatte –, ob er zum Ausgleich für sein fehlendes Farbensehen eine schärfere Wahrnehmung von Bewegungen entwickelt habe.

Anschließend ging ich zu Bob an den feinen, weißen, von Kokospalmen gesäumten Sandstrand. Hier und da gab es Brotfruchtbäume, am Boden flache Büschel des Strandgrases Zoisia und eine dickblättrige Sukkulentenart, die ich noch nicht kannte. Zwischen Strand und Wasser hatte sich ein Spülsaum aus Treibholz, Pappkartons und Plastikabfällen gebildet, der Müll der Hauptstadt Rita, auch D-U-D Municipality genannt, wobei D-U-D für die drei Inseln Darrit, Uliga und Dalap steht, über die sich die Stadt mit ihren zwanzigtausend Einwohnern und den engen Elendsquartieren verteilt. Noch zehn Kilometer von der Hauptstadt entfernt sieht man Schaum auf dem trüben Wasser, ausgebleichte Korallenriffe und große Mengen von Seegurken, die sich von Abfällen ernähren. Doch von der schattenlosen, feuchten Hitze überwältigt und in der Hoffnung, weiter draußen klareres Wasser zu finden, zogen wir uns bis auf die Unterwäsche aus und wateten vorsichtig über die scharfen Korallenbänke, bis das Wasser tiefer wurde und wir schwimmen konnten. Das Wasser war herrlich warm, und während wir schwammen, lösten sich allmählich die Spannungen der langen Stunden in unserem beschädigten Flugzeug. Aber gerade als wir den wunderbaren zeitlosen Zustand zu genießen begannen, die wahren Freuden tropischer Lagunen, ertönte ein Aufruf von der Landebahn – «Das Flugzeug ist startklar! Bitte Beeilung!» –, so daß wir hastig aus dem Wasser steigen, die feuchten Kleider zusammenraffen und zum Flugzeug zurücklaufen mußten. Ein Rad samt Reifen war ersetzt worden, doch am anderen, das verbogen und deshalb schwer zu entfernen war, wurde noch gearbeitet. So waren wir also zum Flugzeug zurückgeeilt, nur um eine weitere Stunde untätig auf der Rollbahn zu sitzen. Am Ende widerstand das andere Rad allen Reparaturversuchen, und abermals setzte sich unsere Maschine hüpfend und laut über die Startbahn klappernd in Bewegung, um zur nächsten Etappe abzuheben, der kurzen Flugstrecke nach Kwajalein.

Viele Passagiere hatten das Flugzeug in Majuro verlassen, andere waren zugestiegen, und ich hatte nun eine neue Nachbarin, eine freundliche Krankenschwester aus dem Militärhospital in Kwajalein, wo ihr Mann auf einer Radarstation beschäftigt war. Das Bild, das sie von der Insel entwarf – oder vielmehr von den zahlreichen Inseln (einundzwanzig insgesamt), die das Kwajaleinatoll rund um die größte Lagune der Welt bilden –, war alles andere als idyllisch. Die Insel selbst sei, berichtete sie, ein Testziel für Langstreckengeschosse der US-Air-Force-Stützpunkte auf Hawaii und dem Festland. Außerdem würden dort Abwehrraketen getestet, die von Kwajalein aus auf die niedergehenden Raketen abgeschossen würden. In manchen Nächten sei der Himmel hell erleuchtet, wenn die Raketen und Abwehrraketen ineinanderkrachten und Flugkörper in die Lagune stürzten. «Schrecklich», sagte sie, «wie der Nachthimmel über Bagdad.»

Kwajalein, erläuterte sie, gehöre zum Radarsystem Pacific Barrier, und es herrsche dort eine gespannte, nervöse Atmosphäre, obwohl der Kalte Krieg inzwischen beendet sei. Zugang habe nur ein begrenzter Personenkreis. In den (militärisch kontrollierten) Medien fänden keinerlei offene Diskussionen statt. Hinter der forschen Fassade herrschten Demoralisierung und Depression, und Kwajalein habe eine der höchsten Selbstmordraten der Welt. Die Behörden seien sich dessen durchaus bewußt, fügte sie hinzu, und legten sich ins Zeug, Kwajalein erträglicher zu machen mit Swimmingpools, Golfanlage, Tennisplätzen, was auch immer – aber nichts davon verbessere die Situation grundsätzlich, das Atoll bleibe einfach unzumutbar. Gewiß, die Zivilisten könnten fort, wenn sie wollten, und die Soldaten würden dorthin nur für kurze Zeit abkommandiert. Die wirklichen Opfer, hilflos den Verhältnissen ausgeliefert, seien jedoch die Marshailesen selbst, zusammengepfercht auf Ebeye, knapp fünf Kilometer von Kwajalein entfernt: fast fünfzehntausend Arbeitskräfte auf einer Insel von anderthalb Kilometern Länge und zweihundert Metern Breite, einem dreiviertel Quadratkilometer. Sie kämen der Arbeitsplätze wegen, sagte sie – viele gebe es nicht im Pazifik –, und fänden sich mit unvorstellbaren Umständen konfrontiert: drangvolle Enge, Krankheit und Elend. «Wenn Sie die Hölle kennenlernen wollen», schloß meine Sitznachbarin, «dann müssen Sie Ebeye einen Besuch abstatten.»[7]

Ich hatte Fotos von Ebeye gesehen – die Insel selbst war kaum sichtbar, weil jeder Quadratzentimeter mit behelfsmäßigen Hütten bedeckt ist – und hoffte, sie beim Landeanflug genauer betrachten zu können; doch wie ich erfuhr, werden die Piloten von der Fluggesellschaft dazu angehalten, die Insel nach Möglichkeit nicht ins Blickfeld der Passagiere geraten zu lassen. Wie Ebeye bleiben auch die anderen zu traurigem Ruhm gelangten Atolle der Marshall-Inseln – Bikini, Eniwetok, Rongelap –, von denen viele wegen der Verstrahlung noch heute unbewohnbar sind, dem Blick gewöhnlicher Sterblicher entzogen. Während wir uns ihnen näherten, mußte ich an die Horrorgeschichten aus den fünfziger Jahren denken: die seltsame weiße Asche, die auf den japanischen Thunfischfänger «Glücklicher Drache» niederregnete, woraufhin die ganze Mannschaft von akuter Strahlenkrankheit befallen wurde; oder der «rosa Schnee», der nach einer anderen Explosion auf Rongelap gefallen war, wo die Kinder noch nie dergleichen gesehen und vergnügt mit ihm gespielt hatten.[8] Ganze Bevölkerungen hatte man von einigen der Kernwaffentestinseln evakuiert, und einige der Atolle waren noch immer, vierzig Jahre danach, derart verseucht, daß sie, wie es hieß, des Nachts auf unheimliche Weise glommen wie die Leuchtziffern einer Uhr.

Ein anderer in Majuro zugestiegener Passagier – ich kam mit ihm ins Gespräch, als wir beide im hinteren Teil des Flugzeugs auf und ab gingen, um die Beine zu strecken – war ein großer, jovialer Herr, Importeur von Dosenfleisch, der weite Teile Ozeaniens belieferte. Er berichtete mir von der «ungezügelten Vorliebe» der Marshailesen und Mikronesier für Spam und anderes Dosenfleisch und den Riesenmengen, die er davon in dieser Region absetzen konnte. Der Handel bringe ihm keinen schlechten Profit, doch er verstehe seine Arbeit, erklärte er, vor allem als philanthropisches Unternehmen, das unbedarfte Eingeborene mit guter westlicher Nahrung versorge, Menschen, die sonst wie seit Jahrtausenden von Taro, Brotfrüchten, Bananen und Fischen hätten leben müssen – eine ausgesprochen unzivilisierte Ernährungsweise, von der sie nun zu ihrem Glück erlöst seien. Vor allem Spam habe sich zu einem zentralen Bestandteil des mikronesischen Speiseplans entwickelt. Er schien keine Ahnung von den enormen Gesundheitsproblemen zu haben, die nach dem Krieg mit der Umstellung auf eine westliche Ernährungs weise in einigen Gebieten Mikronesiens einhergegangen waren. Wie ich gehört hatte, litt mittlerweile ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung an Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck – Krankheiten, die in dieser Region früher recht selten aufgetreten waren.[9]

Als ich mir später ein weiteres Mal die Beine vertrat, kam ich mit einer anderen Mitreisenden ins Gespräch, einer streng dreinschauenden Frau Ende Fünfzig. Sie war Missionarin und in Majuro mit einem Kirchenchor zugestiegen, der aus einem Dutzend Marshailesen in geblümten Hemden bestand. Von ihr bekam ich zu hören, wie wichtig es sei, den Insulanern Gottes Wort zu bringen; zu diesem Zweck reise sie kreuz und quer durch Mikronesien und predige das Evangelium. Zwar wirkte sie rigide in ihrer Selbstgerechtigkeit und Einstellung, ihrer unnachgiebigen, aggressiven Religiosität – war dabei aber andererseits beseelt von einer Energie, Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit und Hingabe, die fast heroisch anmuteten. Der ganze Doppelcharakter der Religion, seine komplexen und häufig widersprüchlichen Antriebe und Wirkungen, besonders in der Kollision mit anderen Kulturen und Geisteshaltungen, schien sich in dieser resoluten Frau und ihrem Chor zu verkörpern.

Die Krankenschwester, der Spam-Baron und die selbstgerechte Missionarin hatten mich so in Anspruch genommen, daß ich kaum gemerkt hatte, wie die Zeit vergangen, der Ozean eintönig unter uns dahingeglitten war, bis ich plötzlich spürte, daß das Flugzeug, angekommen über der riesigen, bumerangförmigen Lagune von Kwajalein, zur Landung ansetzte. Angestrengt bemühte ich mich, einen Blick auf die Hölle von Ebeye mit ihren notdürftig zusammengezimmerten Hütten zu erhaschen, aber wir näherten uns Kwajalein von der anderen, der «guten» Seite. An die besondere Art der Landung hatten wir uns mittlerweile gewöhnt – die Maschine hüpfte und krängte die riesige Rollbahn des Militärflugplatzes entlang –, und ich fragte mich, was man wohl mit uns vorhabe, während das verbogene Rad nun endlich ausgewechselt werden würde. Kwajalein ist ein Militärstützpunkt, eine Testbasis mit einer der höchsten Sicherheitsstufen auf unserem Planeten. Wie auf Johnston Island dürfen keine Zivilpersonen das Flugzeug verlassen – aber man konnte die sechzig Passagiere wohl kaum drei oder fünf Stunden an Bord einsperren, während die Reparaturen am Fahrwerk und alle anderen noch notwendigen Arbeiten durchgeführt wurden.

Tatsächlich wurden wir aufgefordert, uns in einer Reihe hintereinander aufzustellen und langsam, ohne zu hasten oder stehenzubleiben, in einen bestimmten Lagerschuppen zu gehen. Dort nahm uns die Militärpolizei in Empfang: «LEGEN SIE IHR GEPÄCK AUF DEN BODEN! STELLEN SIE SICH AN DIE WAND!» Ein geifernder Hund, der hechelnd auf einem Tisch gelegen hatte (in dem Schuppen dürften es fast vierzig Grad gewesen sein), wurde nun von einem der Wachmänner an die Leine genommen und zuerst zu unserem Gepäck geführt, das er eingehend beschnüffelte, dann zu uns, die wir nun ebenfalls einzeln berochen wurden. Auf diese Weise zusammengetrieben zu werden war ein tief verstörendes Erlebnis – in uns stieg eine Ahnung von der Ohnmacht und der Angst auf, die Menschen in den Fängen einer Militärdiktatur oder totalitären Bürokratie empfinden müssen.

Nach dieser «Abfertigung», die zwanzig Minuten dauerte, trieb man uns in einen engen, zellenartigen Raum mit Steinfußboden, Holzbänken, Militärpolizei und, natürlich, Hunden. Es gab nur ein einziges Fenster hoch oben in der Wand, und ich mußte mich auf die Zehenspitzen stellen und den Hals recken, um einen Blick nach draußen werfen zu können, auf einen gepflegten Rasen, den Golfplatz, die großzügige Anlage des Country-Clubs – all die Annehmlichkeiten für das hier stationierte Militärpersonal.

Nach einer Stunde wurden wir auf einen kleinen umzäunten Platz an der Hinterseite des Gebäudes geführt, der zumindest einen Blick aufs Meer zuließ wie auch auf die Geschützstellungen und die Ehrenmale aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier stand auch ein Pfahl mit Wegweisern, die die Entfernungen zu Städten in der ganzen Welt anzeigten. Ganz oben befand sich ein Schild, auf dem zu lesen war «Lillehammer, 9716 miles» – ich sah, wie Knut es mit seinem Monokel in Augenschein nahm und vielleicht gerade daran dachte, wie weit er von zu Hause fort war. Und doch hatten die Wegweiser etwas Tröstliches, denn sie erinnerten uns daran, daß es noch eine Welt, eine andere Welt, jenseits des Meeres gab.

Nach weniger als drei Stunden war das Flugzeug repariert, und obwohl die Besatzung sehr müde war – durch die langen Aufenthalte auf Johnston Island und Majuro waren seit unserem Abflug in Honolulu nun schon dreizehn Stunden vergangen –, beschloß sie, weiterzufliegen, statt die Nacht an diesem Ort zu verbringen. Wir starteten, und als wir Kwajalein hinter uns gelassen hatten, überkamen uns Freude und Erleichterung, und es herrschte eine festliche Stimmung an Bord in diesem letzten Abschnitt unserer Reise; plötzlich wurden alle freundlich und redselig, tauschten Lebensmittel und Geschichten aus. Nach unserer kurzen, aber erschreckenden Gefangenschaft einte uns das intensive Empfinden, am Leben und frei zu sein.

Auf Kwajalein hatte ich Gelegenheit gehabt, die Gesichter meiner Mitreisenden zu betrachten, und mir war klargeworden, wie vielfältig die mikronesische Welt ist: Da gab es hochgewachsene, lachende Chuukesen – Riesen wie die Polynesier –, zungenfertig in einer Sprache redend, die sich selbst für meine Ohren erheblich vom Pohnpeianischen unterschied, dann die Belauaner, die zurückhaltend und würdevoll