Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

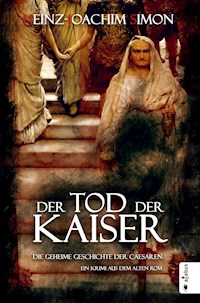

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Der Dichter Marcus Valerius Martial erzählt von mysteriösen Todesfällen im antiken Rom. Wurden die Kaiser Vespasian und Titus ermordet? Mit seinem Freund Gaius Flavius Sabinus wird Martial in die Intrigen des römischen Reiches verstrickt. Kommt Gaius dem geheimnisvollen Mörder auf die Spur? In packenden Bildern erlebt man die Zerstörung Jerusalems und den Untergang Pompejis. Mit "Der Tod der Kaiser" schafft Heinz-Joachim Simon eine aufregende Mischung aus historischem Roman und Kriminalerzählung. Als historisches Vorbild für diesen Kriminalroman diente Marcus Valerius Martial, ein römischer Dichter, der die Gunst und finanzielle Unterstützung der römischen Kaiser Titus und Domitian erlangte. In Simons Roman erzählt Martial vor allem die Geschichte des Prätors von Rom: Gaius Flavius Sabinus, der Cousin des göttlichen Titus. Martials Berichte bringen die eine oder andere bislang unbekannte Wahrheit über die ungeheuerlichsten Ereignisse der Weltgeschichte ans Licht. Denn Martial war ein Vertrauter der Caesaren - und er kannte ihre dunkelsten Geheimnisse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 604

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HEINZ-JOACHIM SIMON

Der Tod der Kaiser

Die geheime Geschichte der Caesaren

Ein Krimi aus dem alten Rom

Simon, Heinz-Joachim: Der Tod der Kaiser. Die geheime Geschichte der Caesaren, Hamburg, acabus Verlag 2016

Originalausgabe

PDF-eBook: 978-3-86282-393-2

ePub-eBook: 978-3-86282-394-9

Print-ISBN : 978-3-86282-392-5

Lektorat : Anneke Zirpins, acabus Verlag

Umschlaggestaltung: Marta Czerwinski, acabus Verlag

Umschlagmotiv: The Triumph of Titus: AD 71, The Flavians,

The Walters Art Museum, Baltimore, USA

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

© acabus Verlag, Hamburg 2016

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Aber nach Syrien kommt ein Fürst aus Rom,

der verbrennen wird Jerusalems Tempel und viele

Juden vernichten …

Schießt im italischen Land aus einer Erdkluft

ein Feuerzeichen zum

weiten Himmel und kehret wieder zurück und verbrennt

gar viele Städte und tötet die Männer …

Das sibyllinische Orakel

Und es kam einer von den sieben Engeln,

die die sieben Schalen hatten,

redete mit mir und sprach:

Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure,

die an vielen Wassern sitzt, mit welcher Unzucht

getrieben haben

die Könige auf Erden …

Die Offenbarung des Johannes, 17,1,2

Die geheime Niederschrift des

Marcus Valerius Martialis

über das Streben und Sterben

der Götter.

DER HIER, DEN DU LIESEST, TEURER LESER,

IST DER WELTBEKANNTE MARTIAL,

DER VERFASSER KLEINER SINNGEDICHTE.

WENN DU GÜTIG IHM ALS EHR ANZEIGTEST,

ALS ER LEBTE, DAS GENIESSEN SELTEN

ANDERE DICHTER EHER ALS IM TODE.

M. Valerius Martialis

PROLOG

Viele Orakel kündigten das Unheil an und es war so gewaltig, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hatte. Städte wurden verwüstet, Landschaften entvölkert und Feuerbrünste verzehrten die Leiber. Die Propheten, die aus der Wüste kamen, warnten beizeiten und einer, der gekreuzigt wurde, sagte es seinem Volk voraus: »Wehe, Jerusalem, wehe …« Aber niemand hörte auf ihn und die Erde barst und Jerusalem sank in Trümmer. Aber das war nur die Ankündigung.

Was später geschah, entsprach den Leichenbergen, die der Imperator Titus Caesar Augustus vor Jerusalem aufhäufte. Und er gab ein Schauspiel, das niemand erkannte, spielte Gott mit unendlicher Clementia und die Welt nannte ihn ›Liebe und Wonne des Menschengeschlechtes‹. Was ihm folgte, war nicht besser.

Davon will ich, Marcus Valerius Martialis, berichten.

Ich schreibe es für mich nieder in Demut und Scham, denn ich musste in dem Schauspiel mitspielen. Jeder in Rom kennt meinen Namen, die Bücher mit den Epigrammen über meine Mitmenschen, über die Schauspiele im flavischen Amphitheater. Ich gestehe, ich war nicht immer sehr freundlich. Doch das Volk zitierte mich schadenfroh mit großem Eifer. Diese Niederschrift jedoch wird keiner meiner Zeitgenossen kennenlernen. Über so manches, was ich als Martial schrieb, schäme ich mich. Heute nennt man mich einen »Speichellecker« der Flavier und damit muss ich leben. Aber zur Verteidigung kann ich anführen, dass alle mitspielten. Wir klatschten alle Beifall. Ich nehme die Vorwürfe, den Spott mit hochrotem Kopf an und … schweige. Hier brauche ich es nicht zu tun. Ja, ich war ein Speichellecker, aber nicht einmal so schlimm wie der unselige Flavius Josephus, der in Vespasian den Messias sah. Er, aus einem vornehmen jüdischen Priestergeschlecht, rief den Unterdrücker seines Volkes zum Gottkönig aus … und rettete sein Leben. Das nenne ich Chuzpe. Aber auch Plinius der Jüngere und Juvenal stimmten in den Chorus der Lobpreisungen ein.

Ich bin nur ein kleiner dicker Mann aus Hispania, in Bilbilis geboren. Mittellos kam ich nach Rom. Man nannte mich einen Hungerleider, und die Waschfrauen an den Brunnen warfen mir spöttische Worte nach, so manchen Eimer mit Unrat kippten die Weiber über meinem Kopf aus und dies nicht einmal im übertragenen Sinn. Der, den man heute den Unaussprechlichen nennt, dessen Statuen zerschlagen wurden, erkannte mein Talent und förderte mich. Dafür schlief ich bei seinem Liedvortrag nicht ein, und wenn dieser noch so schlecht war. Ihn nannte ich trotzdem einen Homer. Ja, ich weiß, es war meiner nicht würdig. Vespasian dagegen ließ sich in Morpheus Arme sinken und wurde dafür von Nero verbannt. Aber ich glaube, er wäre auch eingeschlafen, wenn Vergil seine Aeneis vorgetragen hätte. Was soll man auch anderes von einem General und Schlagetot erwarten?

Ich werde die Ereignisse so aufschreiben, wie ich sie erlebt habe, was vielleicht nicht immer mit den Berichten einiger Chronisten übereinstimmt. Wir sehen die Welt nun einmal aus unterschiedlichen Fenstern. Ich wähle dafür nicht die große Form, die mir ohnehin nicht entspricht. Ich erzähle, wie es mir einkommt. Es ist ein nicht ganz neutraler Bericht über die unerhörtesten Ereignisse der Weltgeschichte. Wenn es dabei recht saftig zugeht, kann ich nur auf Ovid verweisen, der noch Deftigeres geschildert hat. Keiner will ihn gelesen haben, aber jeder liest ihn.

Um es vorweg zu sagen: Nicht ich stehe im Zentrum dieses Berichtes, sondern der Prätor von Rom – der ehrenwerte Gaius Flavius Sabinus, Cousin des göttlichen Titus. Ich sehe sein rotbraunes Gesicht mit den grauen, mandelförmigen Augen wieder vor mir. Oh ja, sein Aussehen gab ihm etwas Geheimnisvolles, und die Frauen … ach ja, die Frauen. Seine Geschichte ist es, die ich erzähle, obwohl ich daran kräftigen Anteil habe. Und wenn Du der Meinung bist, dass ich von Dingen berichte, die ich gar nicht wissen kann, weil ich nicht dabei war, so kann ich nur antworten, dass dies für jeden zutrifft, der eine gute Geschichte erzählen will und sich obendrein am großen Homer orientiert. War Homer etwa im Olymp dabei, wenn die Götter über das Schicksal des Odysseus haderten? Ohnehin wird mich niemand kritisieren können, denn keiner von meinen Zeitgenossen wird diesen Bericht lesen, also kann man mir auch nicht widersprechen. Ich werde die Rollen in einen silbernen Kasten tun, ihn gut verschließen und im Garten vergraben. Vielleicht in tausenden von Jahren wird man auf ihn stoßen und die Welt wird erfahren, was in der Zeit geschah, als die Flavier zu Göttern wurden und vor allem, wie es geschah.

Man traue nicht den Berichten, die heute von sogenannten Chronisten Jahre später über die Flavier geschrieben werden. Ich war dabei, war Teil des gewaltigen Umbruchs. Ich, Marcus Valerius Martial, kenne die Geheimnisse der Caesaren Vespasian, Titus und Domitian. Letzterer ließ sich in frevlerischem Hochmut ›Herr und Gott‹ nennen. Gräuel, würde mein guter Leibsklave Eleasar rufen, der dem Glauben der Juden anhängt und auf unsere prächtigen Götter verzichtet und sich, wie es bei diesem Volk Brauch ist, an einen einzigen Gott hängt. Kein Wunder, dass Jerusalem in Flammen aufging. Ein Gott ist manchmal zu wenig.

Doch zurück zu meinem Freund Gaius. Du willst wissen, wie er aussah, willst wissen, wessen Geistes Kind er war? Nun gut, ein Apoll war er gerade nicht. Ein typisches Tuscigesicht. Kantiger Schädel, energisch vorspringende Nase und graue, ovale Augen, mit denen er auch einen Schlafzimmerblick hinbekam. Er trug sein schwarzes Haar vorgewölbt nach Alexanderart, was ihm etwas Löwenartiges gab. Er war größer als die meisten Römer und konnte es in dieser Hinsicht mit der germanischen Leibwache des Domitian aufnehmen. Ein stattliches Mannsbild nannten ihn die Weiber.

Sein Vater war der Bruder des Vespasian. Als Steuereintreiber in den sabinischen Landen sehr erfolgreich. Später hat er dabei geholfen Vespasian Rom zu sichern, was seiner Gesundheit nicht gut bekam. Ein Schwerthieb ist selten gesundheitsfördernd. Gaius hatte eine ordentliche Ausbildung hinter sich, sprach deswegen fließend Griechisch, und sein Aufenthalt in Judäa führte dazu, dass er auch passabel Aramäisch sprechen konnte. Er hatte sich frühzeitig für den Militärdienst entschieden, da der Onkel Vespasian bereits ein berühmter General war. Blut ist dicker als Wasser, und die Gens Flavius ließ sich im Familiensinn von keiner anderen Familie übertreffen. So stieg er schnell in der Hierarchie auf und wurde Stellvertreter des Titus. In Judäa hat er sich auch mit der Geschichte der Juden und ihren Schriften befasst, sodass er Titus bei der Belagerung Jerusalems eine wertvolle Hilfe war.

Mein Freund ist ein gebildeter Mensch, der den Homer auswendig zitieren kann und seine Dignitas ernst nimmt. Voranzustreben den anderen, wie es in der Ilias heißt, gehört zu seinen vornehmsten Eigenschaften. Er ist ein Mensch, der mit Würde und Anstand durchs Leben geht und seine Vorfahren achtet. Wenn Du nun glaubst, dass ich voreingenommen bin, dann hast Du sicher recht. Doch meine Übertreibungen halten sich in den Grenzen des Schicklichen.

Lehne Dich sich also zurück, lass Dir von Deinem Sklaven einen kühlen Falerner bringen und erlebe die Tage, die die Welt veränderten und welchen Anteil mein Freund Gaius Flavius Sabinus daran hatte. Andiamo, Martial, erzähle deine Geschichte …

1. GESANG

DER TRIUMPH DES VESPASIAN

1

Die Gefangennahme des Messias

Ein halbes Jahr lang belagerte Titus Jerusalem. Drei Mauern musste er zerstören, ehe seine Truppen sich in die Stadt ergossen und brandschatzten, plünderten, vergewaltigten und mordeten. Josephus lügt, wenn er behauptet, dass Titus die Zerstörung des Tempels hatte verhindern wollen. Ach was, das wäre bei dem Durcheinander gar nicht möglich gewesen. Seine Soldaten waren voller Hass auf die Juden, die ihnen mit selbstmörderischem Mut so lange widerstanden hatten, sodass sie tausende von Toten zu beklagen hatten. Nein, Titus wollte ein für alle Mal den Hochmut dieses störrischen Volkes bestrafen. Jerusalem brannte viele Tage lang, und die Soldaten taten viel Schändliches. Man sagt, dass eine Million Juden starben, was sicher übertrieben ist. Aber reicht es nicht, wenn ein paar hunderttausend gemordet wurden? Ich will mit dem Tag beginnen, an dem Gaius einen Gott gefangen nahm.

Der Tempelberg war bereits eine Ödnis, in der sich Ratten und Raben an den Leichen satt fraßen. Rauch stieg noch aus den Ruinen auf. Sie lagen im Zelt des Feldherrn bei einem weiteren Siegesmahl zusammen. Nach den Entbehrungen der letzten Monate war einiges nachzuholen. Neben Titus, des Kaisers Sohn, war noch Gaius anwesend und die Militärtribunen Cestius und Marcellus sowie Flavius Josephus, wie sich Joseph ben Mathitjahu, aus vornehmem jüdischen Priestergeschlecht, nun nannte. Auch eine entsprechende Anzahl Hetären war anwesend, die Titus aus Syrien hatte kommen lassen.

»Es war wahrlich ein harter Kampf!«, stellte Titus fest.

Er war breitschultrig, untersetzt und hatte ein jugendlich wirkendes Bubengesicht unter dem bereits schütteren Haar.

»Alexander hat zwei Jahre gebraucht, um Tyrus zu erobern. Du hast Jerusalem in einem halben Jahr dem Erdboden gleichgemacht!«, lobte Cestius. »Das Heer hat dir mit Recht den Titel Imperator zuerkannt.«

Titus nickte schmunzelnd. Cestius war ein Jugendfreund und ihm so etwas wie Hephaistion dem Alexander, was allerdings nicht den Eros mit einschloss. Titus war ein großer Frauenfreund, und über seine Manneskraft waren einige tolle Geschichten im Umlauf.

»Mein großartiger alter Herr wird darüber die Nase rümpfen und es vorschnell nennen, und mein Bruder Domitian wird vor Eifersucht Pickel kriegen.«

»Was für ein Wunder. Nach Galba, Otho und Vitellius ist nun dein Vater zum Imperator Caesar Augustus geworden. Welch ein Wunder durch Fügung der Götter«, schmeichelte Marcellus.

»Dies haben ja genug Orakel vorausgesagt«, sagte Titus grinsend und stieß Gaius in die Seite. »Lach doch mal, Cousin! Neben dem sybillischen Orakel und dem Gott Serapis in Ägypten hat ja auch unser guter Josephus meinen Vater als Herrn der Welt vorausgesagt. Bei so vielen günstigen Prophezeiungen musste es ja auch eintreten.«

Er kicherte und schlug Gaius auf die Schulter, von dem er wusste, dass er nicht viel auf solche Weissagungen gab.

»In Ägypten hat Tiberius Julius Alexander sicher etwas springen lassen, damit der Serapis deinem Vater so gewogen prophezeit hat«, erwiderte Gaius mit finsterem Blick auf Josephus.

Dieser fühlte sich auch gleich bemüßigt, seine Prophezeiung zu verteidigen.

»Seit Jahrhunderten wird uns der Messias geweissagt. Es steht in den Büchern, dass er die Welt beherrschen wird, und so ist es gekommen. Die Schriftgelehrten haben es nur falsch ausgelegt. Nicht von Jerusalem kommt das Heil der Welt, sondern von Rom.«

»So hast du es vorausgesagt«, bestätigte Cestius lachend.

»Er hat damit sein Leben gerettet«, prustete Marcellus. »Jüdlein, Jüdlein, du bist ein ganz Schlauer!«

»Gott gab mir ein, dem Imperator Caesar Augustus den Weg zu zeigen, der auf ihn wartete«, erwiderte Josephus salbungsvoll mit vorwurfsvollem Blick.

Er war ein mittelgroßer Mann, etwas hager und durchgeistigt aussehend, aber in ihm steckte eine ungeheure Energie, hatte er doch in der Festung Jotapata mehr als vierzig Tage dem Heer des Vespasian getrotzt, ehe er sich ergeben hatte. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen war, wurde noch immer kolportiert. Die Juden nannten ihn, den sie einst als Helden Galiläas gefeiert hatten, nun einen Verräter. Als die Lage Jotapatas aussichtslos wurde, wollten sich seine Gefährten selbst das Leben nehmen. Josephus schlug vor, dass jeder den jeweiligen Nachbarn umbringen solle, wenn er statt eines weißen den schwarzen Stein zog. Schließlich blieben nur noch Josephus und einige wenige Gefährten übrig, die er dann dazu überredete sich zu ergeben. Es hätte trotzdem mit seinem Tod geendet, doch dann rettete er sich mit der Prophezeiung, die dem Vespasian schmeicheln musste, und so wurde er zum Maskottchen der Flavier, und sie gaben ihm das Recht, sich Flavius Josephus zu nennen.

»Lasst mir den Josephus in Ruhe«, stellte sich Titus auch sofort vor den Juden. »Er hat Vater daran erinnert, was man ihm schon als Kind prophezeit hat. Er würde zu einer mächtigen Eiche werden, die zahllose Triebe aufweise. Die Auguren raunten damals bereits von der Weltherrschaft.«

Die anderen sahen sich an. Sie verstanden. Titus wies damit darauf hin, dass er dem Vater Caesar Augustus nachfolgen würde. Sie hatten nichts dagegen, denn sie alle würden davon nur profitieren.

Draußen vor dem Zelt gab es einen heftigen Wortwechsel. Ein Centurio stürmte herein. Titus sah unwillig auf.

»Ha, schläft meine Leibwache draußen oder was ist los?«

»Lass gut sein«, mischte sich Gaius ein. »Es ist Maximus, der Centurio meiner besten Kohorte. Was ist los, guter Maximus?«

»Ein Gott ist auf den Tempelruinen erschienen«, stotterte Maximus kreidebleich.

Gaius runzelte die Stirn. So kannte er den stämmigen Syracuser nicht. Er war ein besonnener und nüchterner Mann, dessen Lebensregeln sich vom Exerzierreglement ableiteten, ein Soldat durch und durch.

»Noch ein Gott?«, spottete Titus. »Ergreift den Kerl und nagelt ihn ans Kreuz.«

»Unsere Männer wagen nicht, sich ihm zu nähern.«

»Was soll das denn?«, brummte Gaius und erhob sich von seinem Lager, einer vergoldeten Kline.

»Ja. Kümmere dich darum«, stimmte Titus zu. »Nachher ermuntert dieser Gott noch zu neuen Aufständen. Dieses Land ist mir schon lange unheimlich. Angeblich haben die Juden nur ei nen Gott, aber dafür einige, die sich für seinen Sohn halten. Ich bin froh, wenn wir wieder in Rom sind.«

Gaius nahm den Helm vom Tisch, hob die Hand zum Gruß und nickte Maximus zu, ihm zu folgen.

»Bei den Brüsten der Isis, was ist denn mit dir los? Lässt du dich jetzt von der Stimmung in diesem Land anstecken?«, schimpfte Gaius, setzte sich den Helm auf und verschnürte die eisernen Klappen an seinem Hals. »Du enttäuschst mich, mein Guter.«

»Herr, ich habe befohlen, den Mann zu ergreifen, aber unsere Leute haben sich geweigert.«

»Meuterei? Na, die Kerle können was erwarten. Lass sie morgen zwei Mal mit dem Marschgepäck in der Mittagszeit um Jerusalem laufen, das wird ihnen die Gotteserscheinungen schon austreiben.«

»Zu Befehl, mein Tribun!«

»Und du machst mit!«

Maximus stöhnte und brummte kleinlaut: »Jawohl, Tribun.«

Draußen dämmerte es bereits. Der Centurio brüllte nach Pferden und diese wurden sogleich gebracht. Sie schwangen sich auf die Tiere und ritten im Galopp durch die endlosen Reihen der Zelte vom Ölberg herab zu den Überresten des Tempels bis zu einer Kette von Legionären, die immer noch mit vorgehaltenem Pilum die Trümmer umstanden, die einst der Tempel der Juden gewesen waren. Sie sprangen von den Pferden, und Maximus brüllte einer Gruppe von Offizieren zu, sie sofort zu der Spitze des Tempelbergs zu führen. Beim Anblick des Militärtribuns und Stellvertreters des Legaten und Imperators Titus kam Bewegung in die Mannschaften. Die Männer liebten Gaius, der sich als umsichtiger Kommandant erwiesen hatte. Die XII. Legion war einst von den Juden schmählich besiegt und deswegen neu aufgestellt worden. Gaius hatte sie neu übernommen und bei den Kämpfen mit großer Umsicht geführt, sodass Titus sie belobigt hatte. Die Schmach war damit getilgt. Soldaten vergaßen gute Führung nicht, weil ihr Leben davon abhing. Gaius hörte sie rufen, dass der Tribun dem Gespenstergott sicher beikommen würde. Man lachte dazu unsicher. Sie stiegen die Trümmer hoch, an gewaltigen Steinmassen vorbei, die neben ihnen emporragten und denen immer noch eine majestätische Würde inne war.

Mittlerweile war es dunkel geworden. Zwei Soldaten gingen ihnen mit Fackeln voran. Der Aufstieg wurde immer beschwerlicher. Da der Mond seine volle Scheibe zeigte, lag ein silberner Schimmer wie ein Heiligenschein über den Steinmassen. Sie kamen dorthin, wo einst das Allerheiligste des Tempels gestanden hatte. Eine Kohorte stand im Kreis um die gestürzten Säulen. Gaius erkannte an ihrer angespannten Haltung, dass die Männer Angst hatten. Sie hielten die Speere vor sich, als fürchteten sie einen Reiterangriff.

»Hoh, Männer, kneift die Arschbacken zusammen!«, brüllte Maximus. »Der Tribun ist gekommen.«

Nun sah Gaius, was die Männer so erschreckt hatte. In weißem Gewand und einem umgehängten Purpurmantel stand auf einem Marmorblock eine Gestalt an genau der Stelle, an der einst am Altar vor dem Allerheiligsten geopfert wurde. Der Mond über Jerusalem legte einen weißen Schleier wie eine Aureole um den Kopf des bärtigen Mannes. Gaius verstand nun die Furcht seiner Männer. Die Gestalt sah wie eine überirdische Erscheinung aus. Gaius’ Glauben an die Götter entsprach dem, was die Tradition und Sendung Roms verlangten. Er ließ Jupiter gelten und dessen ganze Sippschaft und opferte an den Festtagen, aber ansonsten kümmerte er sich wenig um sie. Er räusperte sich, befahl Maximus bei den Männern zu bleiben und ging allein auf die seltsame Erscheinung zu. Als er vor ihr stand, musste er lächeln. Dies war kein Gott, sondern ein Mensch, der viel gelitten hatte. Ein hochgewachsener Mann mit eingefallenen Gesichtszügen und scharfen Falten um den Mund. Der Bart war so verfilzt und schmutzig wie seine Haare. Doch seine Augen blickten trotzig.

»Wer bist du?«, fragte er den Mann.

»Und wer bist du?«, fragte dieser hochmütig zurück. Sein Latein war ausgezeichnet.

»Gaius Flavius Sabinus, Militärtribun und Stellvertreter des Imperators Titus.«

»Ein Flavier also.«

»Aus der Gens der Flavier«, stimmte Gaius amüsiert zu. Ein Wink von ihm und der Mann würde in seinem Blut liegen.

»Ich bin Schimon bar Giora.«

Seine Stimme klang selbstbewusst. Er sagte seinen Namen, als wäre es der eines Königs. Gaius musste einen triumphierenden Ruf unterdrücken. Dies war ein großartiger Fang. Natürlich kannte er den Namen. Schimon bar Giora hatte die Verteidigung der Ringmauern befehligt. Bei den Auseinandersetzungen unter den Juden hatte Schimon bar Giora die Oberstadt, aber auch einen großen Teil der Unterstadt in seine Gewalt gebracht. Im Kampf gegeneinander hatten sich die Juden geschwächt. Erst am Schluss der Belagerung fanden Schimon bar Giora und Johannes von Gischala zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Römer. Gaius hatte auch gehört, dass manche Juden Schimon bar Giora für den geweissagten Messias hielten.

»Du weißt, was dich erwartet?«, fragte Gaius, der nun, da der Anführer der Zeloten besiegt war, Mitleid mit ihm hatte.

»Der Sohn Gottes nimmt die Sünden seines Volkes auf sich«, erwiderte bar Giora mit fester Stimme.

Noch so ein Verrückter, dachte Gaius. Besteht dieses Land nur aus Gottessöhnen?

»Maximus, komm her und lege den Kerl in Ketten!«, schrie er dem Centurio zu. Um seinen Männern die Scheu zu nehmen, stieß Gaius den Anführer der Zeloten von dem Marmorblock, sodass dieser zu Boden fiel. Maximus eilte mit zwei Legionären herbei und fesselte den Gefangenen. Nun, wo der Nimbus des Gefangenen durch Gaius gebrochen war, schämten sie sich ihrer vorherigen Ehrfurcht und behandelten bar Giora roh und herabwürdigend.

»Nehmt nachher Ketten. Der Kerl ist einer der gefährlichsten Anführer der Juden«, wies Gaius den Centurio an. »Aber behandelt ihn nicht zu grob. Titus wird ihn auf seinem Triumphzug mitführen wollen. Lasst ihn waschen und dann bringt ihr ihn in Titus’ Zelt. Er soll nicht wie ein Bandit aussehen, sondern wie ein jüdischer König. Also klaut ihm nicht den Purpurmantel.«

Maximus nahm Haltung an und brüllte den Legionären zu, Schimon bar Giora in das Offizierscasino der Centurionen zu führen. Dort würde man ihn so herrichten, dass er respektabel aussah. Zufrieden stieg Gaius von dem Geröllhaufen, der einst der vielbestaunte Tempel der Juden gewesen war. Unterhalb der riesigen Grundmauern, denen auch die Belagerungsgeräte nicht ihre Würde hatten nehmen können, schwang er sich auf sein Pferd und ritt ins Kidrontal hinunter, in dem immer noch Hunderte von Gekreuzigten hingen. Neben dem allgegenwärtigen Rauch lag noch der Geruch der verwesenden Leichen in dem Tal, sodass einem das Atmen schwer wurde. Titus hatte während der letzten Wochen der Belagerung jeden Tag Hunderte von Juden ans Kreuz schlagen lassen. Gaius hatte ihm zwar davon abgeraten, weil es die Juden nur darin bestärkte, sich nicht zu ergeben, aber der Sohn des Vespasian hatte nicht auf ihn gehört. Und jetzt wird es noch schlimmer werden, dachte Gaius seufzend. Nun ist er Imperator Titus Caesar, der Sohn und vermutliche Nachfolger des mächtigsten Mannes des Erdkreises. Ratschläge, die seinen Gedanken zuwiderlaufen, wird er selbst von seinem Cousin nicht mehr akzeptieren.

Am Zelt des Titus angekommen, stieg er missmutig vom Pferd und übergab es einem seiner Offiziere. Titus war nun mit Josephus allein im Zelt. Vom Nebenzelt hörte Gaius Laute eindeutiger Natur. Cestius und Marcellus vergnügten sich mit den Syrerinnen.

»Na, was ist mit dem Gott, mein guter Gaius?«, empfing ihn Titus in bester Laune. »Übrigens, Josephus hat mir gerade geweissagt, dass ich bald der beliebteste Mensch des Erdkreises sein werde.«

Josephus machte ein Gesicht, als hätte er auf einen Olivenkern gebissen. Die Störung durch Gaius passte ihm gar nicht, da er nur zu gut dessen skeptische Meinung gegenüber Weissagungen kannte.

»Schön für dich. Noch schöner ist, dass wir einen wirklich guten Fang gemacht haben.«

»Ha, war der Kerl tatsächlich der Sohn eines Gottes?«

»Er glaubt das jedenfalls. Aber er ist Schimon bar Giora, der Anführer der Zeloten.«

»Das ist eine gute Nachricht. Wo ist der Schurke?«

»Der Centurio wird ihn gleich bringen.«

»Ist das sicher? Ist es wirklich Schimon bar Giora?«, freute sich auch Josephus.

Gaius nickte knapp. Er mochte weder den Verräter noch dessen seltsame Weissagungen, mit denen er sich bei Vespasian und Titus eingeschmeichelt hatte. Josephus hätte ein unsterblicher jüdischer Held sein können, wenn er in Jotapata gestorben wäre. Doch er hatte sich dafür entschieden, weiterzuleben, wenn auch von seinem Volk verachtet. Jeder rechtschaffene Jude spuckte bei seinem Namen aus.

»Damit haben wir einen der Männer, die unser Volk ins Unglück gestürzt haben«, sagte er zufrieden. »Jetzt fehlt nur noch der Sikarier Johannes von Gischala.«

»Der Kerl hatte sich auf dem Tempelberg im Tempelvorhof verschanzt«, ergänzte Gaius gegenüber Titus.

»Der Bursche hat uns viele gute Legionäre gekostet.«

Draußen hörten sie Stimmen. Der Vorhang wurde beiseitegeschoben, und Maximus führte Schimon bar Giora herein.

»Hier ist der Messias der Juden«, sagte Maximus und nahm hinter ihm mit verschränkten Armen Aufstellung.

Bar Giora trug immer noch seinen Purpurmantel. Sein Gesicht war gereinigt und Bart und Haare gewaschen. Seine Augen zeigten keine Angst.

»Auf die Knie!«, kommandierte Titus, was bar Giora jedoch mit hoheitsvoller Miene ignorierte.

Maximus gab ihm daraufhin einen Stoß, sodass er lang hinschlug. Der Centurio stellte ihm seinen Stiefel auf den Nacken.

»Du hast uns eine Menge Arbeit gemacht, Bürschchen«, sagte Titus und musterte den Gefangenen. »Kaum zu glauben, dass der Kerl Schimon bar Giora ist. Er sieht alt und abgezehrt aus.«

Er gab Maximus ein Zeichen, dass der Gefangene sich erheben könne, und der Centurio nahm den Fuß von seinem Nacken. Mühsam erhob sich bar Giora und warf Titus und Josephus einen verächtlichen Blick zu.

»Ich bin der Messias der Juden«, antwortete bar Giora ruhig mit hoch erhobenem Kopf.

»Gräuel!«, kreischte Josephus auf. »Gräuel! Er lästert den Herrn. Du Verfluchter, du!« Josephus spuckte ihm ins Gesicht.

Bar Giora zuckte mit den Achseln und wischte sich mit gelassener Gebärde den Speichel ab. Cestius und Marcellus kamen mit roten Köpfen aus dem Nebenzelt.

»Was ist los? Was bedeutet der Lärm?« fragte Cestius. Immer noch schnaufend, richtete er seine Tunika.

»Waren sie gut?«, fragte Titus mit verschmitztem Lächeln.

»Sie verstanden ihr Geschäft. Die syrischen Hetären sind die besten«, bestätigte Cestius. »Wen haben wir denn da, der Josephus so erregt?«

Titus sagte es ihnen mit sichtlichem Behagen.

»Ja. Gaius hat uns einen der Haupträdelsführer gebracht.«

»War kein Kunststück«, wiegelte dieser ab.

»Bar Giora also? Dann schlagen wir ihn doch gleich ans Kreuz!«, schlug Marcellus vor.

»Du redest, bevor du denkst«, tadelte ihn Titus. »Der macht sich sehr gut im Triumphzug. Er nennt sich Messias der Juden.«

»Messias?«, fragte Cestius erstaunt. »Was soll das denn sein? Ein Königs- oder Feldherrentitel?«

»Ich bin der Gesalbte des Herrn«, meldete sich bar Giora. »So nannte mich das Volk Israels. Jahwe hat mich geschickt, um für die Sünden unseres Volkes einzustehen.«

»Das wirst du auch!«, sagte Titus vergnügt. »Aber das mit dem Messias versteht kein Römer. Nennen wir ihn einfach ›König der Juden‹.«

»Er ist doch nur ein Aufrührer, ein Mörder und Zelot«, protestierte Josephus.

»Meinetwegen auch das«, erwiderte Titus gelangweilt.

»Was weiß er über Johannes von Gischala?«, fragte Josephus und sah Gaius an. Dieser zog die Schultern hoch. »Keine Ahnung.«

»Dieser Johannes von Gischala ist genauso eine mordlüsterne Bestie wie bar Giora. Die beiden haben unser Volk ins Unglück gestürzt.«

Bar Giora schwieg mit verächtlichem Lächeln.

»Wo hast du dich so lange verkrochen, du König der Juden?«, fragte Cestius drohend.

Bar Giora befeuchtete seine Lippen und sah von einem zum anderen. Schließlich zuckte er mit den Achseln. »Es spielt ja keine Rolle mehr. Wir hatten unter dem Tempel einen Gang gegraben, der uns außerhalb der Mauern ins Freie führen sollte. Jedoch kamen wir nur langsam voran, da die Erde so hart war. Als wir auf Felsen stießen, mussten wir die Grabung abbrechen.«

»Wer ist wir?«, fragte Gaius wachsam.

»Die letzten Kämpfer aus dem Allerheiligsten.«

»War Johannes von Gischala auch bei euch?«, fragte Josephus lauernd mit vorgebeugtem Oberkörper.

»Es waren viele gute Kämpfer dabei«, wich bar Giora aus.

»War Johannes von Gischala dabei?«, wiederholte Gaius die Frage.

Bar Giora wich dem Blick des Tribuns aus und starrte auf seine Füße.

»Tut mit mir, was ihr wollt. Der Herr hat entschieden. Ich erfülle nur seinen Willen und sterbe gern, auf dass ihr verflucht seid bis ans Ende eurer Tage.«

»Das muss man ihm lassen. Mut hat der Kerl!«, staunte Titus.

Auch Gaius war beeindruckt. Ein seltsames Volk, dachte er. Gaius hatte gegen die Thraker gekämpft, die als die tapfersten Feinde Roms galten. Auch mit den wilden Stämmen Britanniens hatte er einige Erfahrungen gemacht, aber so wie die Juden hatte sich noch kein Volk gegen die Herrschaft Roms gewehrt. Dieser bar Giora war zweifellos ein tapferer Mann, mochte er auch in Jerusalem wie ein Tyrann geherrscht haben.

»Wo ist Johannes von Gischala?«, gab Josephus keine Ruhe.

»Spuck’s aus!«, unterstützte ihn Cestius. »Sonst lassen wir dich auf die Streckbank legen. Unser Maximus kennt sicher ein paar Folterarten, die sehr unangenehm sein können. Du wirst auf jeden Fall reden. Erspar dir also unnötige Qualen.«

Maximus warf Gaius einen unwilligen Blick zu. Er war Soldat und kein Folterknecht und erwartete von seinem Tribun, dass er ihn vor der Ausführung solcher Befehle bewahrte. Doch Titus beendete das Gerede über Folter.

»Lasst ihn. Ich will ihn unversehrt im Triumphzug mitführen. Er muss etwas hermachen. Gebt ihm genug zu essen und kleidet ihn vernünftig ein. Er soll vornehm aussehen. Bar Giora soll die letzten Tage seines Lebens noch einmal genießen können. Merkt euch: So handelt Titus an seinen besiegten Feinden.«

Beifall heischend sah er um sich.

»Du bist wahrlich ein Fürst«, schmeichelte Cestius.

»Ich würde ihn nicht zu den anderen Gefangenen sperren«, meldete sich Josephus. »Er könnte diese aufstacheln.«

Die Römer hatten trotz der Mordorgie 90.000 Gefangene gemacht, die überwiegend nach Ägypten geschickt werden sollten, um sie dort in den Bergwerken einzusetzen. Spätestens nach zwei Jahren würden sie tot sein. Siebenhundert Gefangene sollten den Triumphzug bereichern.

»Richtig gedacht!«, lobte Titus. »Er wird einstweilen separat in einem Zelt gefangen gehalten. Später auf dem Schiff bekommt er eine Einzelkabine. Stellt sechs Mann zu seiner Bewachung ab. Das dürfte genügen.«

Josephus war mit dieser Entwicklung auch wieder nicht zufrieden.

»Vielleicht befindet sich der Johannes von Gischala noch dort, wo bar Giora aufgetaucht ist«, sagte Gaius nachdenklich.

Titus sah erfreut hoch.

»Sehr gut. Zwei Könige sind noch besser als einer.«

Gaius wandte sich an Maximus: »Bring den Gefangenen weg und komm mit einem Manipel zurück. Wir werden noch einmal das Tempelgelände absuchen.«

»Aber passt mir gut auf den bar Giora auf. Nicht, dass der uns noch ausbüxt!«, rief Titus launig.

Maximus stand stramm, schlug mit der Faust auf die Brust und verschwand mit dem Gefangenen.

»Ich begleite dich!«, rief Cestius.

Gaius zuckte mit den Achseln. Er mochte Cestius nicht. Er war launisch, nachtragend und gegenüber Untergebenen hochmütig und grob. Aber immerhin war er der Freund des Titus. Da war es nicht gut, es sich mit ihm zu verderben.

Am Horizont zeigte sich ein erster Lichtstreifen, als sie sich erneut zum Tempelgelände aufmachten. Als sie an der Stelle angekommen waren, wo sie Schimon bar Giora gefangen genommen hatten, rief Gaius Maximus zu, dass die Männer ausschwärmen sollten.

»Sucht nach einem Loch, einem Einstieg in die Unterwelt des Tempels. Bar Giora sprach davon, dass sie einen Tunnel gruben.«

Sie fanden zwar einige Tunnel, aber keinen Johannes von Gischala. Schließlich kam Maximus mit einem spitzgesichtigen kleinen Kerl zu Gaius.

»Diese Spitzmaus haben wir aufgegriffen. Er hat mir angeboten uns zu helfen, wenn wir ihm die Freiheit schenken.«

Gaius musterte ihn unzufrieden. Noch ein Verräter? Doch wenn er nützlich sein könnte?

»Ein zweiter Josephus, was?«

»Nein, edler Herr!«, entgegnete der schmächtige Kerl mit der fliehenden Stirn und dem zu kurzen Kinn mit listigem Grinsen. »Nur jemand, der die ägyptischen Bergwerke nicht schätzt.«

»Was kannst du dafür tun?«

»Ich kann euch den Johannes von Gischala liefern.«

Gaius sah nachdenklich Maximus an. »Was meinst du, Centurio?«

Gaius gab viel auf die Meinung dieses erprobten Veteranen.

»Was haben wir zu verlieren? Wenn wir den Gischala kriegen, lassen wir den Affen laufen, wenn nicht, lernt er meinen Gladius kennen.«

»Na schön. Also, wo ist Gischala?«, wandte sich Gaius wieder dem Spitzgesichtigen zu.

»Ihr gebt mich frei?«

»Ja doch!«, knurrte Maximus. »Du hast es doch gehört.«

»Johannes von Gischala ist in den Ställen des Königs Salomon.«

»Was ist denn das?«

Gaius kannte zwar den Namen dieses legendären jüdischen Königs aus den Schriften, aber von den Ställen hatte er noch nie gehört.

»Unter dem Tempel ist eine riesige Katakombe. Ich habe gehört, wie er seinen Männern zugerufen hat, dass sie sich dort einfinden sollten, da es ein gutes Versteck wäre.«

»Und warum hast du dich nicht dorthin verpisst?«, fragte Cestius misstrauisch.

»Ich gehöre nicht zu den Anhängern des Johannes. Ich habe es mit dem Eleasar gehalten, der bei den Auseinandersetzungen um die Macht in Jerusalem getötet wurde.«

»Und? Kennst du den Weg zu diesen Ställen? Mach es nicht so spannend, sonst verliere ich die Geduld«, drängte Maximus.

»Ja doch. Natürlich. Ich kann euch führen.«

Maximus gab dem kleinen Mann einen Stoß in den Rücken. »Dann mal los!«

Mittlerweile war es hell geworden. An einigen Stellen Jerusalems stiegen immer noch Rauchsäulen in den Himmel. Der Kleine führte sie zu einer riesigen Steinplatte.

»Hier stand einmal der Opferaltar des zweiten Hofes«, erklärte der Kleine wichtigtuerisch. Er wies auf ein Loch unterhalb eines blutverschmierten Steinblocks. »Die Erschütterungen durch die Belagerungsmaschinen müssen den Gang freigelegt haben.«

Maximus befahl seinen Leuten, das Loch zu erweitern.

»Wehe, du hast uns angelogen!«, drohte er dem Juden. »Wie heißt du eigentlich?«

»Mose. Mose ben Karem, ehrenwerter Centurio.«

»Mose? So hieß der Kerl, der die Juden aus Ägypten nach Judäa führte«, erklärte Gaius dem Cestius. »Hoffentlich führt uns der Wicht zu Gischala und nicht an der Nase herum.«

Als das Loch groß genug war, befahl Maximus seinen Leuten die Fackeln anzuzünden. Vorsichtig stiegen sie in den Gang ein. Die Wände waren feucht und glitzerten im Lichtschein der Fackeln.

»Der muss uralt sein«, mutmaßte Cestius. Seine Stimme hallte unheimlich.

Gaius bemerkte, dass die Legionäre etwas ängstlich schauten.

»Keine Sorge, Männer! Jupiter hat über Jahwe gesiegt«, beruhigte er sie.

Der Gang wurde abschüssig. Immer tiefer ging es in den Berg hinein. Es war kein gutes Gefühl zu wissen, dass über ihnen riesige Steinmassen lagen. Plötzlich weitete sich der Gang, und sie standen in einem riesigen Gewölbe. Aus dem Dunkel schälte sich ein Dutzend Männer.

»Ergebt euch!«, brüllte Maximus.

Doch die Juden dachten nicht daran aufzugeben. Mit Gebrüll stürmten sie auf die Römer zu. Da sich die meisten Legionäre noch hinter den Offizieren im Gang befanden, war es sofort ein Kampf auf Leben und Tod. Kämpfend versuchte Gaius Platz zu gewinnen, damit immer mehr Soldaten hinter ihnen in das Gewölbe strömen konnten. Die Juden kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Gaius hatte einen hochgewachsenen bärtigen Mann vor sich, der das Schwert gewandt zu führen verstand. Nur mühsam konnte er sich der Schläge erwehren. Da sein Gegner dabei auch noch Zeit fand, den anderen Männern zuzurufen, dass sie für Jahwe kämpften, erkannte er in ihm den Anführer Johannes von Gischala. Je länger der Kampf dauerte, desto mehr Römer strömten in das Gewölbe und warfen sich auf die Juden. Bald waren sie in dreifacher Überzahl und drängten die Juden in eine Ecke zurück.

»Ergebt euch!«, schrie Gaius.

Doch auch jetzt waren die Aufständischen noch immer nicht willens, ihren Widerstand einzustellen. Maximus unterstützte nun Gaius im Kampf gegen den Anführer. Dessen Schläge wurden schwächer. Maximus rief seinen Männern zu, dass sie den Kerl packen sollten. Fünf Mann stürzten sich auf Gischala und warfen ihn schließlich zu Boden. Er wäre sicher abgestochen worden, wenn Gaius nicht eingeschritten wäre.

»Wir brauchen ihn lebend!«

Maximus hielt dem Anführer die Klinge an die Kehle. »Rühr dich nicht, sonst …«

Nun ergaben sich auch die anderen Juden. Es war vorbei. Mit hängenden Köpfen ließen sie sich die Waffen abnehmen. Die Legionäre hatten Übung darin, ihnen schnell Fesseln anzulegen.

»Du bist Johannes von Gischala, nicht wahr?«, sagte Gaius zu dem Anführer, der ihm so tapfer widerstanden hatte. »Du hast gut gekämpft, Jude!«

»Ja, Römer! Ich bin Johannes von Gischala, der Anführer der Sikarier«, gab dieser zu. Selbst im Halbdunkel, im Licht der Fackeln, sah Gaius den Hass in den Augen des Juden.

»Dann haben wir ja alle Rädelsführer«, freute sich Cestius.

»Habt ihr auch bar Giora gefangen genommen?«, fragte Gischala, nachdem Maximus den Gefangenen gefesselt und wieder auf die Beine gestellt hatte. Gaius nickte.

»Er wird wie du im Triumphzug in Rom mitmarschieren.«

»Bar Giora vielleicht, aber nicht ich! Eher töte ich mich«, zischte Gischala.

»Hört euch das an. Der riskiert immer noch eine große Lippe«, rief Cestius und gab dem Gefangenen einen Tritt ins Hinterteil, sodass dieser erneut zu Boden fiel.

Breitbeinig baute sich Cestius vor ihm auf, holte grinsend sein Glied hervor und der Strahl zischte Gischala ins Gesicht. Die anderen Legionäre grölten und taten es ihm nach und wieherten vor Vergnügen. Maximus starrte Gaius auffordernd an.

»Das war nicht nötig«, tadelte dieser Cestius. »Der Mann hat tapfer für seine Sache gekämpft und verdient unsere Achtung.«

»Ach, hab dich nicht so«, wehrte Cestius ab. »Der ist doch nur ein Mörder und Bandit und kein Soldat.«

»Immerhin haben die Juden uns ein halbes Jahr widerstanden. Los, nach oben mit ihnen! Titus wird sich freuen, dass wir ihm auch noch Gischala bringen.«

Als sie wieder auf dem Tempelberg standen, blickte sich Johannes von Gischala bestürzt um. Tränen rannen ihm über das Gesicht.

»Was habt ihr aus dem Haus des Herrn gemacht?«, stieß er hervor. »Jahwe wird euch bestrafen.«

Es war nun früher Morgen. Nebel lag noch über dem Kidrontal vor der Anhöhe des Ölbergs. Gaius liefen bei diesen Worten des Gischala Schauer über den Rücken. Ist dieser fremde, unbekannte Gott doch noch mächtig, fragte er sich besorgt.

»Hör dir das unverschämte Schwein an«, rief Cestius. »Er will immer noch nicht kapieren, dass sein Gott dem Jupiter unterlegen ist. Es lebe Jupiter! Es lebe Mars! Der Gott der Juden ist zerschmettert.«

»Es sind nur Steine, die zerschmettert sind«, widersprach Gaius nachdenklich. Es war nicht gut, die Götter zu schmähen, egal, wer zu ihnen betete. Man konnte nicht wissen, welche Macht selbst die Götter bereits besiegter Völker noch hatten.

Als sie mit den Gefangenen den Ölberg erreicht hatten und sie durch die Zeltreihen führten, kam ihnen Titus auf einem weißen Pferd entgegen. Obwohl er die ganze Nacht mit den Freunden gefeiert hatte, sah er frisch, rosig und ausgeruht aus. Was Siege ausmachen, dachte Gaius, der den Kaisersohn für seine Kondition bewunderte.

»Aha, ist er dabei?«, fragte Titus und zügelte sein Pferd.

Hinter ihm ritten Marcellus und einige andere hohe Offiziere. Sie sahen dagegen alle etwas mitgenommen aus.

»Ja. Dieser Schwarzbärtige hier ist Johannes von Gischala«, erwiderte Gaius und stieß den Gefangenen vor das Pferd des Ober befehlshabers von vier Legionen. Titus musterte den Gefangenen missbilligend. Gischala war groß, mit breiten Schultern. Von seinem Gesicht war nicht viel zu sehen, da es von dem schulterlangen Haar und dem Bart fast vollständig verdeckt war.

»Er stinkt«, stellte der Kaisersohn fest.

»Ich habe auf ihn gepinkelt«, prahlte Cestius.

»Du bist unverbesserlich!«, rief Titus lachend und schüttelte den Kopf. Aber kein Verweis erfolgte.

»Er war der Anführer der Sikarier. Er hat tapfer gekämpft«, verteidigte Gaius Gischala.

Josephus drängte sich nun mit seinem Pferd an Titus’ Seite.

»Er hat die rechtmäßigen Krieger umbringen lassen. Viele gute Leute hat er bestialisch ermordet. Er ist ein Mörder, ein Tier!«

»Verräter!«, schrie Gischala. »Auswurf!«

Josephus erwiderte mit höhnisch hochgezogenen Augenbrauen: »Ihr, die Zeloten und Sikarier, seid die Verräter an unserem Volk. Schau dich doch um, wie der Tempel aussieht. Euer sinnloser Krieg gegen Rom hat unser Volk ins Elend gestürzt. Jahwe wird dich strafen.«

»Hört auf!«, befahl Titus streng.

»Gute Arbeit, Gaius!«, lobte er seinen Stellvertreter. »Nun haben wir einen zweiten König für den Triumphzug. Ich bin sehr zufrieden mit dir und deinen Männern der XII. Legion. Sperrt ihn zu den anderen Gefangenen. Da er auch kein Messias ist, sondern ein besiegter Anführer, werden die Gefangenen nicht mehr auf ihn hören. Besiegte finden selten Anhänger.«

»Höre, Titus, Sohn des Ungeheuers Vespasian!«, rief Johannes von Gischala mit gellender Stimme. »Ihr alle werdet bald eines gewaltsamen Todes sterben! Jahwe wird euch für euren Frevel strafen.«

Maximus gab ihm, nachdem Gaius mit den Augen sein Einverständnis erklärt hatte, einen Schlag in den Nacken.

»Wirst du wohl dein Lästermaul halten!«

»Lass ihn krähen«, hielt Titus den Centurio auf, als dieser Gischala noch mit Tritten traktieren wollte. »Ihm wird schon das lose Mundwerk vergehen, wenn nach dem Triumphzug das Würgeeisen seine Kehle zuschnürt. Gaius, nun schlaf dich tüchtig aus. Während wir feierten, hast du gearbeitet. Übermorgen ziehen wir nach Ägypten, wo wir uns am Ufer des Nils von den Strapazen ausruhen werden. Tiberius Julius Alexander, der Präfekt Ägyptens, wird uns angenehme Tage bereiten. Danach geht es endlich nach Rom, wo wir den Triumphzug feiern werden.«

Gaius nickte erfreut. Ein Jahr Krieg war auch genug. Er sehnte sich nach den Annehmlichkeiten Roms.

»Der Frevel der Flavier wird durch die Jahrtausende hallen und niemals vergessen werden!«, rief Gischala trotzig mit vor der Brust gefalteten Fäusten. Doch es waren gefesselte Fäuste.

»Auf jeden Fall wirst du vergessen sein«, gab Titus kalt zurück und trieb sein Pferd an ihm vorbei.

Gaius war sich dessen nicht so sicher. Er sah, welcher Hass in den Augen des Johannes von Gischala war.

2

Der Blick in ein finsteres Herz

Ich habe das, was ich nun schildere, nicht erlebt. Aber so oder so ähnlich könnte es passiert sein. So manches habe ich von Schimon bar Giora erfahren, als ich ihn im Carcer Mamertinus besuchte, und was er nicht wusste, habe ich mir zusammengereimt. Ich glaube, es ist eine ganz hübsche Geschichte geworden. Große Achtung habe ich vor Schimon bar Giora, diesem …, wie soll ich ihn nennen, Messias oder letzten König der Juden? Er ist gestorben wie ein Held und stand Vercingetorix an Mut nicht nach. Schade, dass Titus sich nicht erweichen ließ und ihn in ehrenvoller Gefangenschaft hat leben lassen. Vespasian war jedenfalls nicht scharf auf dessen Tod. Aber nein, Titus wollte damit seinen Triumphzug krönen. Das war zu der Zeit, als er noch nicht als »Freude und Glück des Menschengeschlechts« galt. Damals war er nur Caesar Titus und ein Werkzeug seines Vaters, das aber, je älter Vespasian wurde, immer selbstständiger agierte. Auch die vielen Hinrichtungen der Senatoren würde ich nicht Vespasian anlasten, sondern Titus. Dies schreibe ich heute und man könnte mich der Doppelzüngigkeit beschuldigen. Denn zu Lebzeiten Titus’ habe ich anderes geschrieben und ihn mehr gelobt, als er es verdiente. Oh ja, ich war den Flaviern ein Schmeichler, schließlich wollte ich leben, und Gaius hat mich oft genug gemahnt, es nicht zu übertreiben.

Aber je dicker ich auftrug, desto reichlicher floss das Geld. Denn trotz der Gräuel, die Titus zu verantworten hatte, war er doch süchtig nach … Liebe. Doch zurück zu jener Nacht, die uns ein Blick in das menschliche Herz werfen lässt.

Es war pure Gedankenlosigkeit. Entgegen Titus’ Befehl brachte man Johannes von Gischala in das gleiche Zelt, in dem auch Schimon bar Giora lag. Vielleicht war Maximus in Gedanken bereits bei den Fleischtöpfen Ägyptens gewesen, jedenfalls bedachte er nicht, dass die beiden Rebellen sich vorher in Jerusalem erbitterte Kämpfe geliefert hatten, in denen Tausende von Juden gestorben waren. Sie schubsten ihn also in das Zelt und Gischala stürzte neben bar Giora zu Boden.

Vor dem Zelt standen sechs Legionäre mit aufgepflanztem Pilum.

»Du hier?«, entfuhr es bar Giora. Er war leichenblass, nicht vor Angst, sondern geschüttelt von Hass.

»So sieht man sich wieder, Schimon bar Giora«, erwiderte Gischala höhnisch. »Der Herr hat die Hand von uns abgezogen.«

»Von dir sicher. Mich aber hat der Herr ausersehen, die Sünden unseres Volkes auf mich zu nehmen. Ich werde für meine Taten einstehen.«

»Ich weiß, ich weiß. Du hältst dich jetzt sogar für den Messias. Das ist Gräuel, Anmaßung. Du bist weder ein König noch der Gesalbte des Herrn. Du bist wie ich Auswurf in der Gewalt der Römer, und unsere Fesseln zeugen vom Leid unseres Volkes.«

Bar Giora stöhnte. »Lassen wir den Streit. Wir werden beide nach dem Triumphzug in Rom sterben.«

»Das werde ich nicht, wenn du mir hilfst.«

»Ich soll dir helfen? Ausgerechnet dem Blutsauger, der durch seine Taten den Tempel tausendfach besudelt hat?«, rief bar Giora entsetzt. »Du bist mir das Böse, und ich hasse und verachte dich. Es gibt keinen Menschen, der mehr Unheil über unser Volk gebracht hat.«

»Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich habe dich bekämpft, aber ich hasse dich nicht. Ich wollte dich und deine Anhänger töten, aber nur, damit mich das Volk als einzigen Retter anerkennt. Selbst den Verräter Josephus habe ich nie gehasst. Er war mein Gegner, weil der Sanhedrin ihn in Galiläa eingesetzt hat und nicht mich. Der Hohe Rat hätte mir den Oberbefehl geben müssen. Aber natürlich, diese korrupte Priesterschaft hat zu ihresgleichen gehalten. Joseph ben Mathitjahu war der Sohn eines Priesters, und so gaben sie ihm Galiläa in die Hand und verloren es. Ich hätte mich nie den Römern ergeben.«

»Ja, ja! Du hättest nicht gegen die Römer verloren. Alles Eitelkeit, alles Hochmut und Gräuel vor dem Herrn!«, unterbrach ihn bar Giora.

»Ach, lass uns nicht schon wieder streiten. Ich jedenfalls schicke mich nicht in mein Schicksal. Die Römer haben auf mich gepisst, auf mich, den letzten Verteidiger des Tempels. Ich war der Letzte, den sie gefangen nahmen. Mit zwölf Getreuen hatte ich mich in die Ställe des Salomon geflüchtet. Ich, Johannes von Gischala, war der Letzte, der für den Tempel kämpfte. Hast du mich an die Römer verraten?«

»Ich hasse und verachte dich, trotzdem würde ich nicht jemanden aus meinem Volk verraten, so sehr er sich auch an uns vergangen hat. Ich bin Schimon bar Giora, den Titus den letzten Kämpfer auf den Trümmern Jerusalems nannte.«

»Lass uns nicht darüber streiten«, sagte Gischala plötzlich versöhnlich und rückte näher an bar Giora heran.

»Dich haben sie in Ketten gelegt, aber mich haben diese tumben Totschläger nur mit Stricken gefesselt, und du könntest …«

»Du siehst also, ich bin ihnen wichtiger als du«, erwiderte bar Giora höhnisch.

Sie stritten sich also noch in der Gefangenschaft und wenn sie gekonnt hätten, wenn sie bewaffnet gewesen wären, so hätten sie auf Leben und Tod gegeneinander gekämpft.

»Hör zu. Meinen Plan musst du unterstützen, wenn du der bist, der du vorgibst zu sein. Hilf mir, mich zu befreien. Ich werde mich unter die Gefangenen mischen, die die Römer für den Triumphzug nach Rom mitnehmen.«

»Warum? Welche Schandtat willst du damit erreichen? Außerdem werden dich meine Leute erkennen.«

»Mag sein. Aber niemand wird mich verraten, denn sie wissen, was ich in Jerusalem getan habe.«

»Ein Blutbad hast du angerichtet.«

»Ich habe die Lauen, die Schwankenden gezüchtigt, stimmt.«

»Die Römer werden nach dir suchen.«

»Richtig. Aber sie werden mich nicht unter den 700 Gefangenen vermuten. Und sollte tatsächlich irgendjemand den Josephus spielen wollen, so werde ich wissen, was ich zu tun habe.«

»Du willst also Sklave werden«, stieß bar Giora höhnisch aus.

»Ja. Dieses Joch muss ich auf mich nehmen. Doch nur, um mich an den Römern rächen zu können. Man hat nicht umsonst auf mich gepisst. Ich werde dafür sorgen, dass der Fluch Gottes über die Flavier und ihre Helfershelfer kommt.«

»Du hast doch gesehen, welche Macht die Römer haben. Wie willst du ausgerechnet in der Höhle der Wölfin den Rächer spielen? Lächerlich. Hochmut. Anmaßend.«

»Habe ich nicht ganz andere Dinge vollbracht? Mittellos kam ich aus Galiläa und herrschte schließlich über den Tempel. Nicht Eleasar, nicht einmal der mächtige Schimon bar Giora, sondern ich, der Galiläer.«

»Galiläa?«, schnaubte bar Giora. »Ist schon jemals etwas Gutes aus Galiläa gekommen? Wenn man einmal von dem Heiligen absieht, der Jesus hieß und große Wunder tat. Seine Anhänger nennen ihn ja heute den Sohn Gottes.«

»Bist du Christusanhänger geworden?«, höhnte Gischala.

»Rede keinen Unsinn. Ich bin Schimon bar Giora, und manche halten mich für den Messias, der für die Sünden unseres Volkes das Leid auf sich nimmt.«

»Ja, ja. Du bist genauso eitel und sendungsgläubig wie ich. Streiten wir uns weiter oder hilfst du mir jetzt?«

»Wie denn?«

»Versuch mit den Zähnen meine Stricke zu zerbeißen.«

»Und dann? Vor dem Zelt stehen Legionäre.«

»Vor dem Zelteingang. Sie sind alle besoffen, feiern doch schon seit Tagen. Ich werde versuchen nach hinten hin auszubrechen.«

»Verrückt.«

»Lass mir meine Verrücktheiten. Es galt auch als verrückt, gegen den gefürchteten bar Giora den Tempel zu erobern, und trotzdem habe ich es erreicht.«

»Und damit unsere Kräfte geschwächt!«, fauchte bar Giora.

»Willst du meinen Widerstand gegen die Römer schwächen? Fang endlich damit an, mich von den Fesseln zu befreien.«

Gischala war jetzt ganz ruhig. Er sah wieder einen Sinn in seinem Leben. Er hatte eine Aufgabe. Er würde die Flavier vernichten.

»Du bist verrückt. Den Verdacht hatte ich schon lange«, sagte bar Giora, aber schob sich hinter Gischalas Rücken und begann, mit den Zähnen an den Stricken zu nagen. Es dauerte viele Stunden. Erst in der tiefen Nacht hatte Johannes das Gefühl, dass sich der Druck um seine Hände lockerte. Er strengte nun alle Kräfte an und mit einem leisen Ruf der Erleichterung sprengte er die Fesseln.

»Mein Kiefer tut mir weh«, klagte bar Giora.

Johannes entledigte sich der Stricke.

»Das erste Gute, was du vollbracht hast«, sagte Gischala beiläufig, war mit den Gedanken schon weiter und mit seinem Plan beschäftigt, sich unter die Gefangenen zu mischen. Er dehnte die Glieder und kroch zum Ausgang des Zeltes. Die Legionäre dösten, auf ihre Speere gestützt, vor sich hin.

»Die liegen in Morpheus’ Armen«, flüsterte Johannes und robbte zum hinteren Teil des Zeltes.

»Schau mal, ob du das Schloss meiner Ketten aufsprengen kannst. Irgendwo liegt hier sicher ein Stein.«

Johannes befingerte die Ketten.

»Nein, das ist ein starkes Schloss. Da ist nichts zu machen. Ich denke, du willst das Unglück auf dich nehmen? Das ist jetzt deine Aufgabe. Ich dagegen werde der Rächer Israels sein.«

Er machte sich hinten am Zelt zu schaffen. Endlich erreichte er, dass er die Zeltplane ein wenig anheben konnte.

»Das dürfte reichen. Also, bar Giora, wenn du hörst, dass bei den Flaviern das große Sterben ausbricht, weißt du, dass ich es war. Das heißt, wenn du dann noch lebst.«

»Das schaffst du nie. Hochmut! Eitelkeit! Du nimmst dich zu wichtig.«

»Bin ich nicht bereits ohne Fesseln?«, erwiderte Johannes von Gischala grinsend. »Dann leb wohl, alter Widerstreiter und falscher Messias.«

»Du warst und bleibst ein Scheißkerl!«

»Das will ich wohl meinen«, erwiderte Gischala lachend und hob die Plane hoch und schlängelte sich nach draußen. Er sah vorsichtig um sich. Vor den Zelten brannten Fackeln. Doch niemand war zu sehen. Er hörte trunkene Gesänge. Die Römer feierten noch immer. Geduckt lief er durch die Zeltreihen. Plötzlich stieß er auf einen betrunkenen Legionär, den Bacchus besiegt hatte. Er schnarchte, als sei er dabei, Judäa von den letzten Bäumen zu befreien. Gischala zog dem Betrunkenen den Waffenrock aus und nahm seinen Helm und das Wehrgehänge. Der Betrunkene lallte zwar, aber wehrte sich nicht. Johannes zog dessen Rüstung an und lief weiter. Eigentlich könnte ich jetzt ein paar Römer töten, dachte er und verwarf diesen Gedanken. Was nützte es, wenn er namenlose Römer umbrachte? Er musste die Köpfe der Hydra abschlagen. Die Flavier würden für die Zerstörung des Tempels zahlen.

Er lief den Ölberg hoch. Aus den Gesprächen der Legionäre hatte er herausgehört, wo sie die 700 für den Triumphzug gefangen hielten. Schließlich fand er das Plateau, wo man die Gefangenen zusammengepfercht hatte. Natürlich wurden sie von Soldaten bewacht. Doch auch diese dämmerten vor sich hin. Er wartete hinter einem Gebüsch, dass sich der Mond hinter einer Wolke versteckte. Nur einen Steinwurf entfernt stand ein Legionär. Es war soweit. Er schlich sich an den dösenden Legionär heran und zog dessen Dolch aus dem Wehrgehänge. Als dieser aufschreckte, war es schon zu spät. Ein Schnitt durchtrennte seine Kehle. Der Legionär griff sich gurgelnd an den Hals. Ehe er zu Boden stürzen konnte, fing Gischala ihn auf und legte ihn behutsam auf die Erde. Er schleppte den Legionär hinter einen Steinhaufen, sodass er nicht gleich gefunden werden konnte. Keuchend lief er zurück, überstieg die spitzen Pfähle, die das Gefangenenlager eingrenzten und schlich sich durch die Schlafenden, die sich mit der nackten Erde als Lager begnügen mussten. Erst in der Mitte der Schlafenden legte er sich dazu. Neben ihm setzte sich ein Mann auf.

»Was bist du denn für einer? Ich habe dich beobachtet. Du willst Gefangener der Römer werden? Jeder hier würde nur zu gern dieses Lager verlassen.«

»Um dann was zu tun? Jerusalem, das ganze Land gehört den Römern. Ihr kommt nach Rom und werdet nach dem Triumphzug als Sklaven verkauft werden. Das ist immer noch besser, als in den Bergwerken Ägyptens zu sterben. Vielleicht bekommen wir einen Herrn, der milde mit uns umspringt.«

»Du Narr, wir werden in der Arena als Gladiatoren enden.«

»Auch das erscheint mir eine bessere Alternative als Ägypten.«

»Du bist vielleicht ein seltsamer Vogel.« Der Mond kam hinter den Wolken hervor und sein Gegenüber stammelte: »Warte mal … Du kommst mir bekannt vor. Richtig, bist du nicht Johannes von Gischala?«

»Nein. Ich sehe dem Kerl nur ähnlich. Ist mir schon öfter passiert, dass man mich darauf angesprochen hat.«

»Ich glaube dir nicht. Ich habe dich im Tempel gesehen. Du bist es. Warum verleugnest du dich selbst? Ich habe dich bewundert. Niemals würde ich dich verraten.«

»Nein, das wirst du nicht. Du würdest dann sterben.«

»Ich verrate dich nicht. Bestimmt nicht«, beteuerte der Gefangene. »Niemand wird dich verraten. Wir sind doch alle Kinder des Herrn.«

Am Morgen entstand rund um das Gefangenenlager Bewegung. Es wurde Alarm geblasen. Soldaten rannten eilig um das Gefangenenlager. Suchtrupps kämmten die Umgebung ab. Aber niemand kümmerte sich um die Gefangenen. Man nahm an, dass Johannes von Gischala zur Küste geflohen war. Erst am Nachmittag legte sich die Aufregung.

Johannes atmete schon auf. Plötzlich bemerkte er, wie ihn jemand hasserfüllt anstarrte. Er kannte den Mann. Es war ein Unterführer des bar Giora. Der Mann drängte sich, als die kargen Essensrationen verteilt wurden, zu ihm durch.

»Du hast also überleben können, Johannes von Gischala!«, zischte er.

»Genauso wie du, Isaak von Megiddo«, erwiderte Johannes scheinbar gelassen. Doch seine Gedanken überschlugen sich. Gischala wusste, dass ihn der Unterführer hasste. Schließlich hatte er dessen Bruder getötet. Isaak würde der Versuchung nicht widerstehen können, ihn zu verraten. Er musste ihn loswerden. Scheinbar versöhnlich sagte er dagegen:

»Wir sind beide Feinde der Römer, sind beide Gefangene. Wir sollten jetzt die alten Streitigkeiten vergessen. Dein Anführer hat mir sogar geholfen, mich hier einzuschleichen.«

»Warum? Was willst du hier?«

»Warum wohl? Besser Sklave als tot sein.«

»Und bar Giora hat dir dabei geholfen? Du lügst! Johannes von Gischala ist berühmt für seine Lügen.«

»Willst du wie Josephus als Verräter enden?«, fragte Gischala mit bösem Lächeln.

»Nein. Das nicht«, erwiderte Isaak unsicher werdend.

»Na also. Wir müssen zusammenhalten. Auch bar Giora hat sich mit mir ausgesöhnt.«

»Das glaube ich nicht«, stammelte Isaak.

»Und doch ist es so. Schau meine Handgelenke an. Sie zeigen noch die Spuren der Stricke. Bar Giora hat sie mit seinen Zähnen zerbissen. Er allerdings will als König und Messias der Juden allein im Triumphzug für das Leiden unseres Volkes einstehen.«

»Ich traue dir nicht. Aber ich werde dich nicht verraten«, beteuerte Isaak.

Nun sah Gischala jemanden am Eingang des Gefangenenlagers auftauchen, den er fürchtete und seit langer Zeit hasste. Joseph ben Mathitjahu, der sich nun Flavius Josephus nannte, stand in Begleitung des Centurio, der ihn gefesselt hatte, am Eingang des Lagers.

Der Verräter würde ihn erkennen. Eilig drängelte er sich ans Ende der Schlange, die sich zum Essensempfang aufgestellt hatte. Isaak folgte ihm.

»Was soll das? Normalerweise drängt alles zur Essensausgabe an die Spitze.«

»Dort steht der Verräter Joseph ben Mathitjahu. Er sucht mich.«

»Dann bist du gleich im Arsch.«

Nur teilweise gelang es Isaak, seine Freude zu verbergen. Johannes sah in der Reihe vor sich einen seiner ehemaligen Getreuen. Ein guter Mann und Kämpfer. Johannes hatte ihn mehrmals ausgezeichnet. Er drängte sich zu ihm durch. Vielleicht konnte er sich noch auf seine Gefolgschaft verlassen. Er tippte ihm von hinten auf die Schulter.

»Du hier?«, sagte Ahab von Bethesda überrascht. »Du hast überlebt?«

»Nicht mehr lange. Josephus sucht die Reihen ab. Kannst du ihn ablenken?«

Ahab sah zur Spitze der Reihe hinüber, wo Josephus direkt am Ausschank die Männer musterte.

»Wie denn?«, fragte Ahab.

»Indem du dem Verräter deinen Tonnapf ins Gesicht schleuderst.«

Ahab erbleichte. »Der Centurio wird mich töten.«

»Ja. Das wird er vielleicht. Aber ich habe dir schon andere Befehle gegeben, die genauso gefährlich waren, und du hast sie befolgt. Erinnere dich, dass du mir Treue bis in den Tod geschworen hast.«

»Ja. Das schon. Aber der Kampf ist zu Ende.«

»Der Kampf gegen Rom geht niemals zu Ende!«, sagte Johannes von Gischala eindringlich. »Bedenke, das Volk wird dich preisen, dass du dem Verräter unsere Verachtung gezeigt hast. Noch in Hunderten von Jahren wird man deinen Namen kennen. Ahab von Bethesda hat dem Josephus die Verachtung des Volkes gezeigt.«

»Gut. Ich tue es«, sagte Ahab mit zitternder Stimme. »Du wirst dafür sorgen, dass man von meiner Tat erfährt.«

»Alle Rabbis werden es verkünden!«, erwiderte Johannes ungeduldig.

Ahab atmete tief aus, nickte und ging die Reihen entlang auf Josephus zu. Ehe der Centurio einschreiten konnte, schlug Ahab dem Josephus mit der Tonschüssel ins Gesicht. Josephus stürzte zu Boden. Der Centurio stieß einen Fluch aus, riss seinen Gladius aus der Scheide und stieß ihn Ahab in den Bauch. Gurgelnd fiel dieser neben Josephus auf die Erde. Mitten in einem Gebet an Jahwe starb Ahab von Bethesda. Die Juden in der Reihe stimmten einen Psalm an. Sie sahen in dem Vorfall ein Zeichen ihres Gottes.

Der Centurio half Josephus auf, der heftig am Kopf blutete. Auf Maximus gestützt verließ er das Lager. Johannes von Gischala atmete auf.

»Du bist immer noch ein gerissener Fuchs!«, flüsterte Isaak. »Du hast deinen Gefolgsmann in den Tod geschickt.«

»Er starb für die Ehre des Volkes.«

»Unsinn! Er starb, damit Josephus die Suche nach dir aufgibt.«

»Mach so weiter. Ich habe noch genügend Anhänger hier in der Reihe, die dir das Schicksal des Ahab bereiten könnten.«

Es war nicht wahr. Die meisten seiner Männer waren gefallen. Aber dies wusste Isaak nicht. Er erbleichte und flüsterte eifrig:

»Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich nicht verraten werde.«

»Dann ist es ja gut«, erwiderte Johannes und reichte seine Schüssel zu dem Koch hinüber, der sie mit einer dünnen Suppe füllte. Sie würde ihn nicht satt machen. Aber das kümmerte ihn nicht. Hunger war zu ertragen. Ich muss nach Rom durchkommen, sagte er sich. Ich muss unser Volk rächen. Er hatte eine Chance erhalten. Bisher war alles gutgegangen. Doch Isaak blieb ein Unsicherheitsfaktor, eine Gefahr für ihn. Eine zu große Gefahr.

Am nächsten Tag fand man noch einen Toten. Isaak von Megiddo hatte ein Lächeln auf den Lippen. Er hatte es nicht einmal bemerkt, dass er starb. Johannes von Gischala sah gelassen den Legionären zu, die den Toten aus dem Lager trugen. Man nahm an, dass es einen Streit zwischen den an sich schon immer zänkischen Juden gegeben hatte.

»Die nehmen uns die Arbeit ab«, sagte Maximus, als man ihm dies meldete. »Wir müssen aufpassen, dass noch ein paar für den Triumphzug übrig bleiben.«

Johannes von Gischala wusste, dass er eine weitere Hürde übersprungen hatte. Lachend folgte er den Anweisungen, als man ihn mit den anderen Gefangenen in Caesarea aufs Schiff trieb.

3

Gegen Venus helfen keine Waffen

Geistreich zu sein ist Schwerarbeit. Wenn ich nicht, wie ihr es von mir gewohnt seid, auch hier mein Gift verspritze, dann deswegen, weil diese Niederschrift nur mir dient und nicht meiner weltweiten Leserschaft. Jawohl, Marcus Valerius Martial liest man in Athen wie in Alexandria und dort offenbarte sich Gaius die Venus, was ich meinem guten Freund herzlich gegönnt habe. Wie noch zu schildern sein wird, handelte er sich damit nur zusätzlichen Ärger ein. Nein, ich bin kein Frauenfeind, aber ich hebe sie auch nicht in den Himmel. Gaius und ich haben oft darüber diskutiert, wenn er mich zur Liebe befragte, denn er war darin ohne Erfahrung noch Raffinesse. Was ich ihm riet, kennt mittlerweile ganz Rom:

Nicht allzu leicht mache sie es mir, aber auch nicht zu schwer. Was in der Mitte sich hält von beiden Extremen, das liegt mir: Weder geplagt wünsch ich noch übersättigt zu sein.

Jawohl, ich huldige der Leichtigkeit des Lebens, insbesondere was den Umgang mit den Töchtern der Venus anbetrifft. In der Mitte des Flusses segle dein Lebensschiff. Meide die Klippen zur Rechten und Linken. Unmäßigkeit oder Kargheit verderben den Charakter, was man an Nero oder Cato gesehen hat. Zugegeben, ich habe dem Nero so manchen Lorbeerkranz geflochten,aber zu meiner Entschuldigung kann ich anbringen, dass ich damit mein Brot verdiente. Ja, meine Kritiker sind deswegen über mich hergefallen und haben darin nie nachgelassen. Ja, ja, ihr Natterngezücht, meinen Namen wird man noch in tausend Jahren kennen, während euer Name schon im nächsten Jahr vergessen sein wird. Doch zurück zu Gaius und jenem Moment, als er die Verlockungen der Venus kennenlernte.