14,99 €

Mehr erfahren.

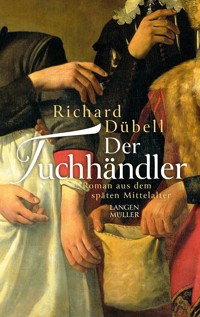

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir befinden uns im November 1475: Die reiche Handelsstadt Landshut steckt mitten in den Vorbereitungen für die Landshuter Fürstenhochzeit. Sogar der Kaiser hat sein Kommen zugesagt. Der mysteriöse Mord an einer polnischen Gräfin könnte die Hochzeit allerdings noch vereiteln. Von den Stadtoberen beauftragt, gerät der Tuchhändler Peter Bernward als Detektiv wider Willen in den Bann einer längst vergessen geglaubten Tragödie. Ein mitreißender historischer Roman um die Intrigen der Fürsten, die Schattenseiten der Macht und den Mut eines einzelnen Mannes. Dieses Buch ist der Auftakt der mehrteiligen Reihe um den Kaufmann Peter Bernward und war Dübells erster historischer Roman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 758

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Roman aus demspäten Mittelalter

Danke an die Menschen. die mir halfen, aus einer Idee ein Buch zu machen: an Sabine Stangl. die meine Manuskripte mit ungebrochener Begeisterung immer wieder las; an Rudi Heilmeier, der nicht müde wurde, meinen ausschweifenden Erzählungen zuzuhören; an die Mitarbeiter des Stadtarchivs Landshut, die mich mit wertvollen Informationen versorgten; und an Sabine Jaenicke und Heike Mayer, die mich durch den langen Weg vom ersten Einfall zum fertigen Buch führten.

Für Michaela

Der Text siehe hier ist der zweiten Strophe von »Fortuna Imperatrix Mundi« aus der Liedsammlung Carmina Burana entnommen.

Die Zeilen darunter stammen von John Gower.

Walther von der Vogelweide schrieb das Gedicht „Unter der linden“, das hier steht.

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagmotiv: akg-images, Berlin

Satz: Lisa-Marie Marx

E-Book-Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8473-0

www.langenmueller.de

Schicksal, ungeschlacht und eitel,

Rad, du rollendes!

Schlimm dein Wesen, dein Glück nichtig

Immer im Zergeh‘n!

überschattet und verschleiert

kommst du nun auch über mich.

CARMINA BURANA

Wer die Süßigkeit des Lebens genießen kann

und tut es nicht,

der ist ein Narr.

JOHN GOWER

Das Schicksal ersparte es mir zumindest, die Leichname der Mädchen ansehen zu müssen; in dieser Hinsicht war es gnädig.

Als das Klagen aus dem Inneren des Hauses endlich verstummt war und wir über den Leichnam des alten Mannes in der Türe stiegen, um das Haus zu betreten, hatte der Vater bereits Tücher über die leblosen Körper gebreitet. Es waren dünne Leinentücher, die die Umrisse der Leiber nicht vollends verhüllten, und das Blut begann bereits dunkel durch das Tuch zu dringen. Der Bischof und ich brachten den Vater hinaus ins Freie, setzten ihn auf sein Pferd, banden ihn dort fest und ritten zurück zum Feldlager des Herzogs.

Es war nicht schwer herauszufinden, wer den alten Diener erschlagen und die Mädchen vergewaltigt und umgebracht hatte. Schwerer war es einzusehen, dass mir der Bischof verbot, die Täter zu verfolgen. Bis ich mich endlich dazu durchgerungen hatte, auf eigene Faust zu agieren, war es bereits zu spät: Der Krieg war zu Ende und die Gelegenheit vertan, selbst zum Richter und Henker zu werden. Der Bischof teilte mir mit, dass über die Missetaten, die während und neben den Kampfhandlungen verübt worden waren, der verzeihende Mantel der Amnestie gelegt würde. Die Wunden dieser unsinnigen Auseinandersetzung müssten nun heilen, sagte er mit finsterem Blick auf meine geballten Fäuste.

An diesem Tag begannen meine Albträume.

1

Dass diese Geschichte mit einem Albtraum beginnt, erscheint beinahe natürlich; denn in den zwölf Jahren, die zwischen ihrem Beginn und jenem Tag lagen, an dem Bischof Peter mich daran hinderte, Gerechtigkeit für den Tod der Kinder zu üben, hatte sich mein Leben selbst in einen Albtraum verwandelt. Ein Albtraum, dessen nächtliche Erscheinungen sich in Gespenstern manifestierten: den Gespenstern der getöteten Mädchen, deren Tod ich nicht gesühnt, und später den Gespenstern meiner Frau und meines Kindes, deren Tod ich durch meine Achtlosigkeit verschuldet hatte. Vielleicht lag die unselige Wendung, die mein Dasein genommen hatte, daran, dass der Bischof nach meiner Zurückweisung seiner Freundschaft aufgehört hatte, für mich zu beten; vielleicht war das der Grund.

Nachdem ich im Streit aus dem Dienst des Bischofs geschieden war, versuchte ich mein Glück als Kaufmann. Es dauerte eine Weile, bevor mein guter Stern mich verließ. Oh, anfangs schien es, als würde meinem neuen Leben Erfolg beschieden sein: Ich baute ein Geschäft auf, aus dem ein Handelshaus, dann ein Hof wurde, der einem vielköpfigen Gesinde Arbeit und Brot gab. In jenen Tagen, gleich nach dem Ende des Krieges, hätte selbst ein noch größerer Tor als ich Geschäfte machen können. Der Tod brauchte jedoch nicht lange, um mich wieder einzuholen. Fünf Jahre später starb meine Frau bei dem Versuch, unser viertes Kind auf die Welt zu bringen, und nahm das Kind und meine Seele mit sich.

Jemand sagte mir, ich müsse weiterleben, der Kinder wegen; und so verrichtete ich die Gebärden des Lebens, bis meine beiden Töchter den Hof verließen und Männer heirateten, die ich niemals näher kennengelernt hatte, und sich in Städten niederließen, die ich voraussichtlich niemals besuchen würde. Sobald er konnte, ging auch mein Sohn und verdingte sich als Lehrling auf dem großen Kirchenbau in der nahen Stadt, und ich war allein mit meinem Gesinde, das mich mit Scheu betrachtete, und mit meinen Träumen. Ich verrichtete die Gebärden des Lebens, sieben Jahre lang, bis die Vorfälle der ersten beiden Novemberwochen des Jahres 1475 mich dazu zwangen, wieder von der Welt Notiz zu nehmen. Um sie herum rankt sich die Geschichte, die ich zu erzählen habe. Befände ich mich noch im Dienst des Bischofs, wäre ich vielleicht versucht, sie so zusammenfassen: Der Herr hat sich der einen verdammten Seele bedient, um die andere zurück ins Licht zu führen; aber ich weiß nur zu gut, dass der Herr nichts mit all dem zu tun hatte, was in jenen trübkalten Novembertagen zwischen Allerheiligen und Martini in Landshut passierte – eher noch sein großer Gegenspieler, wenngleich ich es vorziehe zu glauben, dass weder der eine noch der andere sich an den kleinmütigen Handlungen der Menschen in irgendeiner Weise beteiligen wollen.

Die Geschichte beginnt mit einem Albtraum. Von Anfang an war ich davon überzeugt, dass sie auch mit einem Albtraum enden würde.

Die Schatten des Schlafs zerflatterten abrupt und der Traum mit ihnen, und ich wusste, dass ich wach war. Ich blinzelte atemlos in die Dunkelheit; ich spürte die Nässe von Tränen auf meinen Wangen. Ich empfand es als Gnade, wach zu sein.

Als ich mich zurücksinken lassen wollte, pochte es an meiner Tür. Ich fuhr zusammen. Deshalb war ich aus dem Schlaf geschreckt; ich konnte mich erinnern, dass ich das Klopfen auch im Traum gehört hatte. Mein Herz begann heftig zu schlagen.

»Was ist los?«, krächzte ich überlaut.

Die Tür öffnete sich, und mit dem Schein einer Kerzenflamme schob sich der zerzauste Kopf meines Gutsverwalters herein. Er machte einen zaghaften Schritt in die Kammer und blieb vor der geöffneten Klappe meines Bettkastens stehen.

»Herr Bernward«, sagte er aufgeregt, »entschuldigt, dass ich Euch aus dem Schlaf reiße. Drüben in der Stube wartet ein Wappner und will mit Euch sprechen.«

Ich starrte wie blind in sein von der Kerzenflamme halb aus der Dunkelheit gezerrtes Gesicht. Das Blut in meinen Ohren pochte. Wie spät mochte es sein? Kurz vor der Dämmerung?

»Ein Wappner?«, wiederholte ich schließlich. »Weißt du, was er von mir will?«

Der Gutsverwalter trat vollständig um die Tür des Bettkastens herum; ich sah, dass er sich notdürftig in einen Kittel gehüllt hatte.

»Er wollte es mir nicht sagen. Er hat den Auftrag, nur mit Euch zu sprechen. Vielleicht solltet Ihr zu ihm gehen, Herr Bernward.«

»Ja«, murmelte ich. »Ja. Natürlich.«

Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht und spürte die Kälte meiner Finger und die Rauheit meines unrasierten Kinns. Meine Augen brannten, als ich mir über die Lider strich. Ich schwang die Beine aus dem Bett, bekämpfte den Schwindel, der vom plötzlichen Aufrichten kam, und sagte: »Geh hinüber und richte ihm aus, dass ich sofort komme. Ich muss nur etwas überwerfen.«

Er nickte. Ohne ein weiteres Wort stellte er die Kerze auf eine Truhe und schlüpfte zur Tür hinaus.

Ich stieß die zweite Klappe des Bettkastens auf und kletterte steifbeinig aus dem schrankähnlichen Möbel. Mit nackten Füßen humpelte ich über die kalten Holzbretter und zog einen Mantel über mein Nachthemd. Die Luft in meiner Kammer war kühl im Gegensatz zum aufgewärmten Inneren des Bettkastens. Die Kühle sorgte dafür, dass ich vollends erwachte: Plötzlich spürte ich meinen Herzschlag bis in die Kehle. Ein Wappner, der zur Nachtzeit in mein Haus kam und nur mich zu sprechen wünschte: was konnte dies anderes bedeuten als

– eine Nachricht vom Tod

unerwünschte Neuigkeiten? Meine Fußsohlen begannen zu prickeln; ich bückte mich nach meinen Schuhen und streifte sie über. Die Haustüre stand weit offen, als ich in die Halle hinaustrat, doch es kam kein Licht herein. Die fehlenden Fackeln draußen sagten mir, dass selbst meine Knechte noch schliefen. Es mochte allenfalls um die dritte Stunde nach Mitternacht sein. Das Haus war absolut still; die Wirklichkeit schien ebenso weit entfernt zu sein wie die Dämmerung des Tages.

Der Wappner stand vor dem Kamin; mein Verwalter hatte das Feuer angezündet, aber es beleuchtete den Raum ebenso unzureichend, wie es ihn erwärmte. Er trug einen dunkel gestreiften Kittel mit einem breiten Gürtel um seine Leibesmitte und hohe, schwere Stiefel an den Füßen; seinen Helm hatte er auf den Tisch gelegt. Der Verwalter hatte ihm einen Becher Wasser gegeben, und er schien durstig genug gewesen zu sein, ihn gleich auszutrinken; jetzt drehte er den leeren Becher unruhig in den Fingern hin und her. Seine Haare klebten ihm feucht an den Schläfen. Er starrte in das Feuer; bei meinem Eintreten drehte er sich schnell herum und sah mir entgegen. Ich sah an seinen erhitzten Wangen, dass er gerannt sein musste. Ich versuchte zu schlucken und spürte einen Kloß in meiner Kehle, der sich nicht bewegen ließ.

»Ich bin Peter Bernward«, sagte ich. »Was kann ich für Euch tun?« Als er zu sprechen begann, bemerkte ich den breiten Dialekt der Passauer Gegend.

»Man hat mir aufgetragen, Euch abzuholen«, sagte er unbeholfen; es klang wie eine Drohung. Ich kniff die Augen zusammen.

»Wohin?«

»Zur Baustelle der Kirche. Ich soll Euch zum Dom von Sankt Martin bitten«, antwortete er förmlich.

Etwas berührte mein Herz wie eine kalte Hand. Ich dachte an meinen Sohn, der auf der Baustelle

– verunglückt war

arbeitete und

– zerschmettert auf dem Pflaster lag

von dem ich seit Wochen nichts mehr gehört hatte. Wir standen nicht in bestem Einvernehmen, Daniel und ich, aber zu erfahren, dass er tot sein könnte ... Der Hals schnürte sich mir zu.

»Hat es einen Unfall gegeben?«, stieß ich atemlos hervor.

»Ich weiß es nicht«, erklärte der Wappner. Ich drängte die Panik zurück und starrte in sein Gesicht.

»Wer will mich dort sehen?«, fragte ich mit erzwungener Ruhe.

»Der Herr Stadtkämmerer.«

»Hanns Altdorfer?«

Er zuckte mit den Schultern; er kannte den Titel, aber nicht den Namen.

Ich schüttelte den Kopf, um meine Gedanken zu klären. Langsam trat ich an den Kamin und lehnte mich gegen die Wand. Das Feuer begann ganz allmählich, die Steine zu erwärmen; unwillkürlich presste ich meine kalten Hände dagegen. In meinen Schuhen spürte ich meine klammen Zehen. Ich atmete tief ein und wieder aus.

»Was ist passiert?«, fragte ich.

Er spreizte die Hände. »Ich weiß es nicht«, wiederholte er. Es war ihm anzusehen, dass er ungeduldig wurde, weil er seinen Auftrag nicht erfüllen konnte. »Unser Fähnlein ist in der Schule gleich neben der Baustelle untergebracht. Wir wurden kurz nach Mitternacht geweckt und herausbefohlen, um uns rundherum aufzustellen und niemandem Einlass zu gewähren. Nach einer Weile kam ein Herr zu unserem Hauptmann und bat ihn, nach Euch zu schicken. Ich stand gleich daneben, und der Hauptmann fragte mich, ob ich die Bitte des Herrn Stadtkämmerers verstanden hätte. Ich sagte Ja. Der Hauptmann ist von hier. Er beschrieb mir die Strecke und sandte mich zu Euch.«

Er sah auf den Becher hinab, den er verlegen in den Händen gedreht hatte. In einem plötzlichen Entschluss und als ob nun alles gesagt sei, stellte er ihn auf den Tisch und griff nach seinem polierten Helm.

»Gehen wir?«, fragte er.

Er sah mich erwartungsvoll an, aber ich zögerte. Ich kannte Hanns Altdorfer gut genug, um ihn meinen Freund nennen zu dürfen, und ich konnte mir nichts vorstellen, das ihn so sehr drängte, dass er damit nicht bis zum Morgen warten konnte.

– Es sei denn, Daniel läge tot zwischen den Backsteinen des Kirchenbaus.

Es schauderte mich, und plötzlich fühlte ich mich schwach. Mühsam stieß ich mich von der Wand ab.

»Ich werde Euch begleiten«, sagte ich. »Ich muss mir nur noch etwas Warmes anziehen.«

Er nickte und schien erleichtert. Als könnte er damit verhindern, dass ich meine Aussage revidierte, stülpte er sich den Helm auf den Kopf und trat von der Nähe des Feuers zurück.

»Ich werde hier auf Euch warten«, sagte er. Ich zuckte mit den Achseln und verließ die Stube.

Vor meiner Schlafkammertür stand mein Verwalter. Mittlerweile hatte er sich vollständig angezogen und schien auf Anweisungen zu warten.

»Komm mit herein«, sagte ich, und er folgte mir in die Kammer. Ich bückte mich nach einer Kleidertruhe.

»Er will, dass ich mit ihm in die Stadt komme«, eröffnete ich ihm.

»Ist etwas Schlimmes passiert, Herr Bernward?«

»Ich weiß es nicht. Scheinbar hat ihn Hanns Altdorfer zu mir geschickt. Ich soll ihn bei der Baustelle des Martinsdoms treffen.«

»Bei der Baustelle? Gott behüte, dass Eurem Herrn Sohn etwas zugestoßen ist ...«

»Es sieht nicht danach aus«, unterbrach ich ihn knapp. Ich fröstelte; ich wollte nichts darüber hören. Was man ausspricht, ruft man herbei. Plötzlich dachte ich an meinen Traum. Hatte ich nicht diesmal meinen Sohn darin gesehen? Ich erinnerte mich nicht mehr, aber ein Schauer lief mir den Rücken hinab. Unsinn, dachte ich. Träume haben keine Vorbedeutung. Sie beschreiben nur Situationen, die bereits hinter uns liegen. Ich wusste es mittlerweile gut genug.

Der Verwalter räusperte sich und fragte: »Was werdet Ihr tun?«

»Ich gehe mit ihm zum Dom.«

Er zuckte mit den Schultern. »Wenn ich etwas für Euch tun kann ...« Ich schüttelte den Kopf, und er begann, die Unordnung, die ich in der Kleidertruhe hinterlassen hatte, zu bereinigen, während ich aus meinem Nachthemd stieg. Nach einigen schweigsamen Minuten, während derer er mir half, die Kleider überzustreifen, sagte er plötzlich: »Denkt Ihr daran, dass womöglich schon heute die Lieferung Seidenstoffe für die Hochzeit des jungen Herzogs ankommt? Soll ich in Eurem Namen die Fracht annehmen und die Fuhrleute auszahlen?«

»Das wird nicht nötig sein«, sagte ich. »Ich gehe davon aus, dass ich bald wieder zurück sein werde. Ich habe genügend Zeit, mich selbst darum zu kümmern.«

Der Verwalter nickte, und ich trat an ihm vorbei in die Halle hinaus. Er zupfte einen langen hellen Faden von meinem dunklen Mantel und zwirbelte ihn zu Boden. Ich klopfte ihm auf die Schulter und holte den wartenden Wappner aus der Stube. Zusammen verließen wir das Haus. Ich sollte recht behalten, als ich sagte, ich sei bald wieder zurück. Ich wusste noch nicht, wie sehr ich mich bei meiner anderen Aussage täuschte.

In der nächtlichen Dunkelheit draußen wallte ein dichter Nebel, der von den vielen Armen und Verzweigungen der Isar aufstieg und die feuchten Niederungen des Flusstales einhüllte. Es roch nach Rauch und nach frischer Erde. Der Duft geriet mir beim ersten Atemzug in die Kehle und reizte mich zum Husten. Mein Begleiter zog hörbar die Nase hinauf und räusperte sich. Er trug jetzt eine Fackel in der Hand. Sie brannte knisternd und widerwillig in der feuchten Luft und sandte brennende Tropfen auf den Boden.

Ich drehte mich zu ihm um und nickte ihm zu. Er zog noch einmal die Nase hinauf und setzte sich dann in Bewegung. Ich folgte ihm dichtauf. Der Nebel kroch mit suchenden, kalten Fingern in jede Öffnung meiner Kleidung, in den Raum zwischen dem dicken Kragen und meinem Hals, in den weiten Ausschnitt vorne an der Brust und in die Öffnungen der Ärmel an den Handgelenken. Ich schob die Hände übereinander, verbarg sie in den Ärmeln und dachte daran, dass ich die pelzgefütterte Kappe mit den Ohrenschützern vergessen hatte. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl der Fremdheit, als wir durch den Torbogen meines Hofzugangs hinaus in die absolute Dunkelheit der umliegenden Felder traten. Mein Herz begann wieder lauter zu klopfen. Daniel, mein Sohn, es kann dir nichts zugestoßen sein; wenn es das gewesen wäre, hätte der Wappner es gewusst. Und wie hätte man deinen Unfall erst nach Mitternacht bemerken können? Nach der Dämmerung werden sämtliche Arbeiten am Bau beendet. Aber eigentlich dachte ich: Es kann dir nichts zugestoßen sein, weil ich meinen Teil an persönlichem Leid schon ausgeschöpft habe. Ich habe die Rechnung bereits bezahlt. Bitte.

Es führte nur ein Karrenweg von meinem Tor zur Straße, die von Nordosten nach Süden zur Stadt hinein verlief; wir stolperten ungeschickt darauf entlang, bis wir die Straße selbst erreichten. Die Bewohnerinnen des Klosters neben der Straße schienen die einzigen Menschen in der Nähe zu sein, die außer uns auf den Beinen waren. Wir hörten dumpf ihren Messgesang, als wir an der lang gezogenen Mauer vorbeischritten. Der Wappner wechselte die Fackel von der rechten in die linke Hand und bekreuzigte sich, und seine Geste überraschte mich genug, dass ich unwillkürlich ebenfalls das Kreuzzeichen machte. Ich wusste nicht einmal mehr, welche Messe sie jetzt abhielten; meine Erinnerung an die organisatorischen Belange der Kirchen und Klöster war verblasst. Der Gesang drang verzerrt und lustlos durch den Nebel.

Bis auf eine Aufforderung meinerseits, langsamer zu gehen, verlief unser Weg schweigsam. Ich fühlte das dumpfe Pochen der Erregung zusammen mit meinem Herzschlag und hatte keine Lust zu sprechen. Vom schnellen Gehen war mein Blut endgültig in Wallung geraten und meine Steifbeinigkeit verschwunden. Der Mantel wurde mir fast zu warm, und ich spürte, dass die Hitze in meine Wangen kroch. Auch meine Nase begann zu laufen.

Wir passierten das Äußere Isartor, ein halb fertiges Bauwerk, das nur an seiner Basis aus Mauerwerk bestand und von einem einsamen Stadtknecht bewacht wurde. Von den Flügeltoren stand eines offen; Fackelschein aus dem beleuchteten Tordurchgang drang daraus hervor, unterbrochen von der auf und ab schreitenden Gestalt des Torwächters. Er ließ uns wortlos passieren und schloss das Tor mit einem lauten Geräusch wieder hinter uns zu. Er hatte es offensichtlich nur für uns offen gehalten. Er nickte mir zu; er fragte nicht, welches Geschäft wir beide zu dieser Stunde in der Stadt haben mochten.

Beim Blauen Turm am jenseitigen Ufer des zweiten Isararms wiederholte sich das Schauspiel; nur der Spitaler Turm, der den Platz vor der Heilig-Geist-Kirche und dem Pilgerhospiz vom Stadtkern abgrenzte, war unbesetzt. Die breite Hauptstraße erstreckte sich nach den Salz- und Bräustädeln gerade vor uns; das Katzenkopfpflaster glänzte im Schein unserer Fackel vor Nässe und verlief sich nach Süden zu in der Dunkelheit. Am Rathaus konnte man noch die Lichtpunkte vereinzelter Fackeln sehen, die neben dem Eingangsportal staken. Was danach kam, verlor sich vollkommen in der nebligen Düsternis. Nicht einmal das wuchtige Langhaus des neuen Doms und der trutzige Fuß des noch nicht fertiggestellten Turms in seinem spinnwebgleichen Gerüst waren zu sehen.

Wir erreichten die Baustelle nach einem unsicheren Marsch über das schlüpfrige Pflaster. Die Stadt erschien um diese Stunde menschenleer, die Häuser drängten sich stumm und blind unter den Nebelschwaden. Die Baustelle selbst beanspruchte den größten Teil eines Platzes im südlichen Drittel des Stadtzentrums. Gewaltige Haufen von Steinen und Brettern türmten sich dort auf, das Pflaster war stark verschmutzt und noch rutschiger als zwischen den Patrizierhäusern weiter vorne. Mehrere Gruppen von verschlafenen Menschen standen in der Dunkelheit und starrten stumm zu den verschlossenen Eingangsportalen des Kirchenschiffs. Die meisten von ihnen schienen Handwerker aus den umliegenden Bauhütten zu sein. Ich reckte den Kopf, um nach meinem Sohn zu suchen, aber im schlechten Licht konnte ich ihn nirgends erkennen. Behelmte Wappner befanden sich in lockeren Ringen um die jeweiligen Menschentrauben. Sobald einer der Bewachten ein lautes Wort sagte, zischten die Bewacher scharf und ermahnten ihn zur Ruhe. Kaum einer von ihnen trug eine Fackel; gesichtslos und einheitlich grau und düster, standen Aufpasser wie Bewachte in der Dunkelheit und dem feuchten Nieseln und verharrten schweigend.

Als wir uns näherten, drehten sich alle Köpfe nach uns um. Aus einer Gruppe Behelmter vor dem nördlichen Seitenportal löste sich ein Mann und schritt uns entgegen. Auch er trug einen Helm, aber anders als die anderen war er unbewaffnet. Mein Begleiter blieb stehen. Aus der Gruppe in unserer Nähe hörte ich eine halblaute Frage, wer wir seien, und gleich darauf eine brummige Mahnung vonseiten eines der Wappner, den Mund zu halten.

Der Mann blieb vor uns stehen. Mein Begleiter straffte sich und sagte knapp: »Herr Bernward, mein Hauptmann.«

Der Hauptmann nickte und sagte: »Gut gemacht. Geh wieder auf deinen Posten.«

Der Wappner nickte ebenso knapp, wie er seinen Hauptmann begrüßt hatte. Einen Moment stand er unschlüssig mit der Fackel da, dann drückte er sie mir in die Hand und schritt ohne ein Abschiedswort davon. Ich hob die Fackel und leuchtete unter den breiten Rand des Helms, dem Hauptmann ins Gesicht. Er war ein älterer, gedrungener Mann mit einem breiten, bärtigen Gesicht und finsteren Augenbrauen, der den Kopf in den Nacken legen musste, um mich unter dem heruntergezogenen Helmrand ansehen zu können.

»Was hat er Euch mitgeteilt?«, fragte er nach einem Augenblick und wies mit dem Kopf in die Richtung, in der mein Begleiter davongegangen war.

»Nichts, zum Teufel«, sagte ich heftiger als beabsichtigt.

Er machte eine rüde Geste, als wolle er mir die Hand auf den Mund legen. Unwillkürlich zuckte ich zurück, aber er sagte nur: »Sprecht leise.«

Ich nickte mit zusammengebissenen Zähnen.

»Was ist hier los?«, raunte ich. »Wo ist Hanns Altdorfer?«

»Der Notarius und seine Begleiter befinden sich im Inneren des Doms«, sagte er. »Sie bitten Euch, zu Ihnen hineinzugehen.«

»Was werde ich dort vorfinden?«

Er legte den Kopf wieder zurück und starrte zu mir nach oben. Er zuckte kaum merklich mit den Schultern.

»Ich weiß es nicht«, sagte er. »Bitte nehmt Eure Fackel und geht hinein.«

Ich schüttelte unwillkürlich den Kopf, und er öffnete den Mund, als dächte er, ich wolle ihm widersprechen. Ich kam ihm zuvor.

»Was macht Ihr mit Euren Leuten hier heraußen?«, fragte ich.

»Wir sehen zu, dass niemand außer Euch die Kirche betreten kann«, knurrte er.

Ich sah ihn für einige Momente schweigend an.

– Niemand außer Euch.

Ich packte die Fackel fester und setzte mich in Bewegung. Er drehte sich im Stand herum und marschierte neben mir her. Seine Männer vor dem Seitenportal machten den Weg in das Innere des Doms frei. Der Hauptmann blieb unter der Bogenlaibung des Portals stehen. Ich zögerte einen Moment, dann trat ich in die Kirche ein.

Es war drinnen ebenso dunkel wie draußen, aber der Nebel war nicht bis hier hinein vorgedrungen. Im Lichtschein tauchten die gleichen Haufen aus Brettern und Backsteinen auf wie vor der Kirche. Man hatte sie entlang der Wände aufgetürmt, um einen Raum in der Mitte freizuhalten, in dem sich die Betenden zur Messe versammeln konnten. Als ich die Fackel hob, reichte ihr Schein nicht bis nach oben; der Bau verlor sich in der Dunkelheit und schien nirgendwo zu enden. Es roch nach dem Harz und dem Rauch alter und neuer Fackeln, nach Steinstaub und frischen Sägewunden in feuchtem Holz.

Die Tatsache, dass etwas in einem halb fertigen Gotteshaus auf mich wartete, das mit einem Aufgebot an Bewaffneten vor der Öffentlichkeit versteckt wurde wie ein Pestbeule, stellte alle meine Nackenhaare auf. Ich fühlte mich plötzlich, als wäre ich noch immer im Traum befangen. Ich hustete, und das Geräusch zerflatterte zwischen den Steinhaufen. Ich schöpfte Atem und senkte die Fackel wieder.

Man hatte die neue Kirche über einem kleinen, älteren Bau errichtet und diesen niedergerissen. Den Bauschutt verwandte man zum großen Teil, um den Boden zu ebnen, und so erhob sich die neue Kirche mittlerweile gut zwei Mannslängen über dem ursprünglichen Niveau der alten Kirche. An manchen Stellen hatten die Steine nicht ausgereicht, um den früheren Raum vollkommen aufzuschütten, und so waren noch immer da und dort verschieden tiefe Gruben vorhanden, die man Zug um Zug auffüllte. Ich hielt die Fackel vor mir gegen den Boden gerichtet, als ich weiter in das Kirchenschiff eindrang, um nicht unversehens in eine dieser Gruben zu stürzen.

Der Boden war dick mit Schmutz und Stroh bedeckt und dämpfte die Geräusche meiner Schritte. Stattdessen schien die Stille widerzuhallen wie in einer stummen Glocke, und ich wünschte mir einen Moment, die Menschen draußen möchten etwas Lärm machen. Ich blieb stehen und horchte, aber ich konnte keinen Laut vernehmen. Ich hatte erwartet, dass Hanns Altdorfer oder jemand anderer mich gleich hinter dem Seiteneingang erwarten würde, doch es schien, als sei ich alleine in der Kirche. Sie war dunkel und menschenleer, und die einzigen Gestalten, die das unruhige Licht aus der Finsternis schälte, waren die in edlen Posen erstarrten Figuren der bereits fertiggestellten Schutzpatrone an den Säulen.

Ich atmete aus und sah das Wölkchen aus feuchtem Dampf, das vor meinem Gesicht aufwirbelte. Schließlich holte ich Atem und rief halblaut: »Hanns Altdorfer!«

Etwas scharrte in der Nähe des Altarraumes, dann erhob sich ein schwacher Lichtschimmer über einem unordentlichen Haufen Steine. Die gelbe Flamme einer Fackel folgte: Jemand stieg aus einer der Gruben empor. Ich machte ein paar Schritte darauf zu. Die Gestalt spähte über den Haufen hinweg in meine Richtung.

»Peter?«

»Hanns«, sagte ich erleichtert und eilte auf das Licht zu.

Der Stadtkämmerer kletterte vollends aus der Grube empor. Bis ich bei ihm angelangt war, hatte er sich bereits aufgerichtet und klopfte mit der freien Hand den Schmutz von seinem Mantel. Dann wischte er sich die Hand an seinem anderen Ärmel ab und streckte sie mir entgegen.

»Ich freue mich, dass du endlich hier bist«, sagte er. Ich drückte seine Hand, ohne sie loszulassen.

»Hanns«, sagte ich atemlos. »Ist etwas mit Daniel?«

Er verzog das Gesicht, ohne etwas zu antworten. Das Fackellicht, das Einzelheiten für gewöhnlich mehr vertuscht als hervorhebt, konnte dennoch nicht verbergen, dass er müde aussah. Er war ein magerer, hochgewachsener Mensch mit einem Gesicht, das zu frühen Falten neigte, und es schien, als seien in der letzten Zeit noch einige hinzugekommen.

»O Peter«, stieß er hervor. »Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass dir ein solcher Gedanke kommen musste! Nein, ich kann dich beruhigen. Wenn wir nicht die meisten Bauleute aufgeweckt und zusammengetrieben hätten, um sie unter Kontrolle zu haben, würde ich sagen, dein Sohn schläft im Augenblick den Schlaf des Gerechten.«

Ich nickte. Plötzlich war mir schwindlig. Warum wird es einem immer erst in solchen Momenten klar, wie sehr man liebt? Als ich seine Hand losließ, sagte er: »Daniel ist wohlauf, Peter.«

»Du weißt, was er für mich bedeutet«, murmelte ich.

Er erwiderte nichts darauf. Ich betrachtete sein Gesicht mit den blauen Schatten unter den Augen. Manchmal rief sein Anblick den Schmerz in mir hervor, den ich noch immer wegen des Todes meiner Frau empfand; auch jetzt spürte ich den bekannten Stich. Er war neben Maria mein einziger Vertrauter gewesen. Plötzlich schien mir der Gedanke unerträglich, dass niemand zu Hause auf mich wartete.

»Also – weshalb hast du mich rufen lassen?«, fragte ich rau.

»Komm«, sagte er und fasste mich am Arm. Mit der anderen Hand hob er die Fackel wieder empor. »Ich zeige es dir.«

Hinter dem Haufen Bauschutt, über den er geklettert war, gähnte eine tiefe Grube mit unregelmäßig abgesackten Wänden. Ihr Grund lag gut zwei Mannshöhen tiefer als der Boden des neuen Doms; an einer Stelle war genügend Schutt hineingefallen, dass man hinunter- und wieder hinaufgelangen konnte. Ich prallte zurück, als wir um den Schutthaufen bogen und ich in die Grube hinunterspähen konnte: Drei weitere Männer standen mit einer Fackel dort unten und hatten ihre Gesichter uns zugewandt. Einer von ihnen nickte mir gemessen zu.

Der Stadtkämmerer kletterte ohne ein weiteres Wort über die Steine nach unten. Ich folgte ihm unbeholfen. Als wir beide unten angekommen waren, wurde es eng in der Grube. Ich hob die Fackel nach oben, damit ich nicht irgendjemandes Kleider anzündete.

Hanns Altdorfer wies auf mich und erklärte in lateinischer Sprache:

»Der Kaufmann Peter Bernward von Säldental, meine Herren.« Bevor ich noch irgendetwas sagen konnte, deutete Altdorfer auf den ersten der Männer, einen breitschultrigen Kerl mit einem verschlossenen Gesicht, in dem ein mächtiger Schnurrbart und zu kurzen Zöpfen geflochtene Koteletten prangten. Er trug Stiefel und einen kostbaren roten Mantel.

»Dies ist Herr Albert Moniwid, der Anführer der polnischen Vorausdelegation in Landshut«, sagte er. »Der Herr Ritter ist aus dem Herzogtum Litauen und spricht unsere Sprache nicht, weshalb wir ihm die Höflichkeit antun wollen, Lateinisch zu sprechen.«

Ich nickte dem Edelmann verwirrt zu und streckte die Hand aus. Er ergriff sie nicht, sondern neigte nur knapp den Kopf. Ich ballte die Faust und ließ meine Hand wieder sinken. Der Ritter sagte in fließendem Latein: »Unter anderen Umständen wäre es mir vielleicht angenehm, Euch kennenzulernen.« Er hatte eine tiefe, grollende Stimme, die es nicht gewöhnt war, leise zu sprechen.

Altdorfer wies nicht ohne Ehrerbietung auf den nächsten der Männer; es war derjenige, der mir aus der Grube herauf zugenickt hatte. Ich brauchte seine Vorstellung nicht. Jetzt, in seiner unmittelbaren Nähe, erkannte ich ihn.

»Doktor Mair«, sagte ich und streckte meine Hand nochmals aus.

»Der Kanzler des Herzogs. Es ist mir eine Ehre.« Unwillkürlich hatte ich Bairisch gesprochen.

Der Kanzler ergriff meine Hand und schüttelte sie, und auch er sagte auf Bairisch: »Die Ehre ist auf meiner Seite, Herr Bernward.«

Dann wandte er sich ab und verneigte sich knapp vor dem polnischen Ritter, wie um sich für den kurzen Gebrauch seiner Muttersprache zu entschuldigen. Ich konnte erkennen, dass er den herablassenden Polen nicht mochte.

Der Kanzler hielt die dritte Fackel in der Hand; sie war fast schon ausgebrannt. Er hatte sich eine hohe, formlose Kappe auf den Kopf gedrückt. Seine langen, grauen Haare lockten sich darunter hervor bis in seinen Nacken. Er war stämmig, mit einer kurzen, dicken Nase, schweren Lidern und fleischigen Wangen, auf denen sich graue Bartstoppeln zeigten. Um seine Augen waren die gleichen dunklen Schatten wie um die Augen Hanns Altdorfers; er machte einen ebenso erschöpften Eindruck.

Ich kannte auch den dritten der Männer, den Stadtoberrichter Meinhard Girigel, wenn auch nur vom Sehen. Er war als Nachfolger des Balthasar Nothafft bereits vor einem Jahr in sein Amt gewählt worden, obwohl er nicht aus der Stadt stammte. Er schien schüchtern und zurückhaltend zu sein; viele Leute schrieben dies seiner körperlichen Behinderung zu. Der Richter hatte einen lahmen Fuß sowie einen verkümmerten Arm, mit dem er nur kraftlose Gesten ausführen konnte; seine ganze linke Seite schien vom Schöpfer vernachlässigt worden zu sein, und durch die Kraft, die er in seiner rechten Körperhälfte aufgebaut hatte, wirkte seine ganze Statur wie verzerrt. Er hatte einen überraschend kräftigen Druck in seiner gesunden Hand, mit harten, langen Fingern, die sich um meine schlossen. Er murmelte einen leisen Gruß in schadhaftem Latein, aber ich sah seine Augen im Fackelschein funkeln und wusste, dass er nicht zu den Menschen gehörte, die ihrer Behinderung wegen zu Selbstzweifeln neigen. Seine Zurückhaltung mochte überzeugend wirken, aber ich hatte den Eindruck, dass sie einen harten Kern und einen entschlossenen Charakter bemäntelte. Auch er trug einen Mantel, dessen Vorderseite jedoch vor frischem Schmutz starrte, und er stützte sich schwer auf einen knotigen Stock.

Danach herrschte Schweigen. Niemand schien das Wort ergreifen zu wollen. Ich hörte das Scharren der Stiefel, als der polnische Ritter ungeduldig von einem Bein aufs andere trat, und spürte die Kälte, die in meine eigenen Füße stieg. Ich richtete den Blick nach unten: Wir standen auf einem Boden aus zersprungenen Steinfliesen, der fingerdick von nassem Lehm bedeckt war. Ich hob einen Fuß, und es schmatzte hörbar, als sich die Sohle vom Boden löste.

Hanns Altdorfer seufzte, als wollte er etwas sagen. Im selben Moment aber trat der polnische Edelmann einen Schritt auf mich zu, packte meinen Oberarm und grollte: »Seht Euch das an.«

Er schob mich auf den Kanzler und den Richter zu, und die Grobheit, die er dabei walten ließ, verriet, dass er seine Wut nur mühsam bändigte. Ich bin ein schwerer Mann, den man nicht leicht herumschieben kann, aber seine Kraft ließ mich stolpern. Die beiden Männer wichen zur Seite, ich streckte unwillkürlich meine Fackel nach vorn, und das Licht fiel in einen noch tieferen Schacht, der sich am hinteren Ende der Grube öffnete. Ich wollte mich aus dem ungestümen Griff des Polen lösen, aber als ich in den Schacht hinuntersah, vergaß ich es.

Vielleicht war es ein ehemaliger Brunnen gewesen, der das Taufbecken der kleinen Vorgängerkirche des Martinsdoms gespeist hatte; vielleicht auch eine begonnene Gruft für einen reichen Spender der Kirche, die nie ganz vollendet worden war. Die Wände führten senkrecht noch einmal fast eine ganze Mannshöhe nach unten. Der Boden war voller Lehm, in dem schmierige Wasserpfützen im Licht meiner Fackel glänzten.

Sie lag mit ausgestreckten Gliedern dort unten, schmutzstarrend und mit durchweichten, verdreckten Kleidern, an denen ein paar vom Schlamm verschonte Perlen und Stickereien glitzernde Reflexe warfen. Ihr Haar war halb aufgelöst, wie die Hälfte ihres Gesichtes lehmverbacken; einige Strähnen wanden sich tiefschwarz daraus hervor und lagen in einer der Pfützen. Von ihrem Gesicht war nicht viel zu sehen; ein Auge war völlig vom Dreck verschlossen, das andere weit geöffnet, aber ebenfalls voller Schmutz. Ich sah auf sie hinunter, bis der Anblick mir vor den Augen verschwamm und die Reflexe der Verzierungen an ihrem Kleid zu tanzen begannen, weil mein ganzer Körper zitterte. Der Albtraum.

Der Anblick ist dir nicht fremd.

Ich atmete ein und aus, bis das Zittern verging. Es war die Leiche einer jungen Frau, halb vom Schmutz verdeckt, ein nebensächliches Bündel Kleider, in dem ein erkalteter Körper steckte. Ich wich einen Schritt vom Rand des Schachts zurück, und Moniwid leistete keinen Widerstand.

Als ich mich umdrehte, begegnete ich den Blicken der anderen Männer. Hanns Altdorfer musterte mich mit zusammengekniffenen Augen und nickte langsam. Ich setzte zum Sprechen an und musste es ein zweites Mal versuchen.

»Wer ist das?«, flüsterte ich.

Ich hörte den tiefen Bass des polnischen Ritters an meiner Seite; er sagte: »Die Gräfin Jagiello. Die Nichte meines Königs.«

Ich drehte mich um und starrte in die Gesichter der Männer vor mir. Sie waren wie aus Stein gemeißelt. Ich sah, wie der Richter die rechte Hand zur Faust ballte und sie wieder öffnete. Endlich wandte ich den Kopf zur Seite und blickte Albert Moniwid an. Seine Augen funkelten vor Zorn.

»Was ist mit ihr passiert?«, fragte ich. Er schnaubte.

»Habt Ihr keine Augen im Kopf?«, knurrte er. »Leuchtet nochmals hinunter.«

Hanns Altdorfer schloss die Augen und sagte leise: »Es ist nicht nötig. Man hat sie geschändet und erdrosselt.« Seine Stimme brach, und er räusperte sich und öffnete die Augen wieder. »Ermordet, Peter.«

Plötzlich war ich froh, dass der Pole mich noch immer am Arm hielt.

Ich ließ die Fackel sinken. Moniwid löste seinen Griff und nahm sie mir aus der Hand. Er beugte sich über die Grube und leuchtete hinein; ich hörte, wie er etwas in seiner Sprache zischte. Ich wollte es nicht tun, aber es war wie ein innerer Zwang: Ich drehte mich ebenfalls um und sah nochmals hinunter.

Sie hatte ein Kleid mit einem engen Oberteil getragen, das die Brüste modellierte. Sie war üppig genug gebaut gewesen, um es sich leisten zu können. Das Oberteil war aufgerissen und entblößte ihren Körper bis zum Bauchnabel. Die Brüste waren weiß und von Lehm verschmiert; eine dicke, trocknende Schicht zog sich wie ein obszönes Zeichen über ihr Brustbein bis zum Bauch hinunter. Selbst darunter konnte man noch die dunklen Flecken auf ihrer Haut sehen, wo sie geschlagen worden war. Ein blutunterlaufener Striemen um ihre Kehle leuchtete ebenfalls düster unter dem nassen Schmutz auf ihrem Hals hervor. Der lange Rock war über die Knie geschoben; darüber verdeckte der schwere Stoff ihren Schoß und ihre Lenden. Ich sah das Blut; es war nicht viel, aber es hatte ihre Schenkel verschmiert und Flecken auf dem Rock hinterlassen. Ich erschauerte. Ich war froh, dass der Rock sie verhüllte; ich war nicht begierig zu sehen, was sich darunter befand. Moniwid hob die Fackel und hielt sie von der Grube fort, und ein tintiger Schatten floss über den geschundenen Körper und verhüllte ihn. Plötzlich war er nur noch ein vager, klumpiger Umriss inmitten des stumpf glänzenden Drecks.

Ich starrte in die nun dunkle Grube hinunter. Wenn sie jemals als letzte Ruhestätte geplant gewesen war, hatte sie ihre Bestimmung unerwartet erfüllt. Ich begann wieder zu zittern.

– Erinnerst du dich an sie? Sahen auch sie so aus unter ihren Laken, zerschunden und tot auf dem blutbeschmierten Boden in der Stube jenes Hauses?

Ich biss die Zähne zusammen und hatte Mühe, ruhig zu atmen. Ich hörte undeutlich, wie jemand meinen Namen aussprach. Der Kanzler des Herzogs sah mich an; es war seine Stimme gewesen, die ich gehört hatte.

»Geht es Euch gut?«, fragte er, wieder auf Bairisch.

»Es geht«, sagte ich schwach. Der Ritter, der noch immer neben mir stand, knurrte unterdrückt, man solle in einer Sprache sprechen, die auch er verstehen könne, und ich straffte mich. »Wer hat das getan?« fragte ich ruhig.

Altdorfer hob die Hände. »Wir wissen es nicht«, sagte er.

»Was habe ich mit der ganzen Angelegenheit zu tun? Warum habt ihr mich kommen lassen, Hanns?«

Der Stadtkämmerer seufzte und setzte zu einer Erwiderung an. Doktor Mair kam ihm zuvor; er trat einen Schritt auf mich zu und sah mir in die Augen.

»Wir wollen, dass Ihr Euch der Sache annehmt und den Mörder findet.«

»Was?«, platzte ich heraus. »Wie kommt Ihr nur auf so etwas?«

Der Kanzler sagte vollkommen gelassen: »Weil wir verhindern wollen, dass die seit einem Jahr geplante Hochzeit zwischen dem Sohn unseres Herzogs und der polnischen Prinzessin abgesagt wird.«

Ich starrte ihn an.

»Herr Moniwid hier ist außer sich über den Vorfall.« Der Kanzler nickte in die Richtung des Polen. »Er will den Tod der Gräfin seinem König melden. Das ist sein gutes Recht. Er und seine Begleiter sind erst seit wenigen Tagen in der Stadt; sie haben den Geleitzug der Prinzessin in Wittenberg verlassen und sind eilends nach Landshut gekommen, um bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen, und es wird ihnen mit einem Mord gedankt. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die Prinzessin Jadwiga in diesem Moment schon auf dem Weg nach Landshut ist, um den jungen Herzog Georg zu ehelichen. Ich brauche nicht zu erklären, was diese Verbindung für Seine Durchlaucht, für die Stadt und für das Herzogtum bedeutet. Ein Vorfall wie dieser könnte die ganze Hochzeit infrage stellen.«

»Welche niemals eine gute Idee war«, brummte Moniwid. Der Kanzler warf ihm einen kurzen Blick zu.

»Welche immerhin die Zustimmung Eures Königs fand«, sagte er sanft, und der Pole fuhr auf: »Wollt Ihr mich an meine Loyalität erinnern, Kanzler?«

»Natürlich nicht«, sagte Doktor Mair. »Verzeiht, Herr Moniwid. Wir sind alle ein wenig angespannt.«

»Das will ich auch meinen«, knurrte der Ritter. »Schließlich ist hier ein Verbrechen geschehen. Die Gräfin war äußerst beliebt am Hof zu Krakau. Die Nachricht ihres Todes wird sehr ernüchternd auf meinen König wirken. Ich sollte sofort einen Boten losschicken.«

»Aber wir haben doch vereinbart zu warten . . .!«, rief Hanns Altdorfer, und zum ersten Mal glaubte ich so etwas wie Hysterie in seiner Stimme zu hören. Ich warf ihm einen überraschten Blick zu. Der Kanzler des Herzogs machte eine herrische Handbewegung in Altdorfers Richtung.

»Herr Moniwid«, sagte er. »Wir haben bereits besprochen, dass ...«

»Wir haben gar nichts besprochen. Ihr habt mich aus dem Schlaf geholt und hierhergezerrt in Eure lächerliche Kirche, um die sich die Wappner scharen und das Volk draußen abhalten, wie die Schafe überall herumzulaufen; Ihr habt auf mich eingeredet und mir weiszumachen versucht, ich müsse diesen widerlichen Vorfall vertuschen, damit es nicht zu einem Skandal kommt und Euer prahlerischer Herzog vor aller Welt ohne seine Hosen dasteht.«

»Wir haben besprochen«, sagte der Kanzler hart, »dass, wenn dieser Vorfall bekannt würde, die Folgen sowohl für das Herzogtum als auch für das Königreich Polen unabsehbar wären und wir nichts überstürzen dürfen.«

Moniwid schwieg einen Moment, und Doktor Mair wandte sich wieder an mich.

»Seht«, sagte er. »Herr Moniwid hat uns die Gelegenheit gegeben, den Mörder zu finden und seiner gerechten Strafe zu überführen. Sollte uns dies nicht gelingen, wird er König Kasimir in Polen unterrichten lassen und vorschlagen, die Hochzeit der Prinzessin mit dem Sohn unseres Herzogs abzusagen.«

»Vielleicht sollte die Hochzeit überhaupt nicht stattfinden«, sagte der polnische Ritter böse. »Wer weiß, welches Schicksal unserer Prinzessin droht angesichts der Verhältnisse in Eurer Stadt.«

»Es ist nicht erwiesen, dass es ein Bürger dieser Stadt war«, rief Hanns Altdorfer, und der Kanzler gebot ihm mit einer weiteren Handbewegung zu schweigen.

»Ihr werdet verstanden haben, dass nichts über diese Geschichte publik werden darf, bevor sie restlos geklärt ist«, sagte er wieder zu mir. »Sollte der Pöbel draußen etwas davon erfahren, wird der Klatsch schneller um sich greifen als ein Feuer. Deshalb bitten wir Euch, sich der Sache im Verschwiegenen anzunehmen und zu versuchen, den Mörder zu finden.«

»Aber das ist lächerlich«, rief ich. »Weshalb gerade ich?«

»Der Stadtkämmerer hat Euch empfohlen«, antwortete der Kanzler. Ich drehte mich zu Hanns Altdorfer um und sah ihn fassungslos an. Er hob beide Arme und machte eine entschuldigende Geste.

»Peter«, sagte er drängend. »Du bist unsere einzige Hoffnung.«

»Ich verstehe nicht, was in dich gefahren ist«, sagte ich aufgebracht. Der Kanzler ergriff wieder das Wort.

»Herr Bernward, Ihr habt als Assistent des Bischofs von Augsburg maßgeblich dazu beigetragen, dass zwischen dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg und unserem Herzog ein Waffenstillstand entstehen konnte. Von Eurer Gewitztheit und Zuverlässigkeit künden heute noch die Protokolle der damaligen Verhandlungen. Das empfiehlt Euch in meinen Augen mehr als nur ein wenig.«

»Das war vor mehr als zehn Jahren«, rief ich. »Damals war ich ein junger Mann.«

»Umso besser, wenn mit den Jahren auch noch die Reife zu Eurem Geschick hinzugekommen ist«, erwiderte er ernst. Er zögerte einen Augenblick, dann fuhr er fort: »Zudem weiß ich von Herrn Altdorfer, dass Ihr in solchen ... Dingen Erfahrung habt. Hatte Euch Bischof Peter von Augsburg vor dem Krieg nicht dem Untersuchungsrichter beigestellt, damit Ihr in denjenigen Rechtssachen ermittelt, die möglicherweise die Kirche angingen?«

»Ich hatte nicht erwartet, dass er es weitererzählen würde!« rief ich aus. Altdorfer senkte den Kopf und wurde rot.

»Ihr solltet die Idee vergessen«, sagte ich ruhiger. »Auch wenn Ihr die Gespenster der Vergangenheit weckt, könnt Ihr mich nicht überzeugen.«

»Wir bitten Euch nur um Eure Hilfe. Nicht in unserem Namen, sondern um ein großes Unheil abzuwenden, das unser Herzogtum treffen würde, wenn diese Hochzeit nicht stattfindet.«

»Warum kümmert Ihr Euch nicht selbst darum?«

Der Kanzler seufzte tief.

»Seht mich an«, sagte er. »Ich bin direkt aus meiner Studierstube hierhergekommen, wo ich bis vor Kurzem noch gearbeitet habe. Und das ist kein Ausnahmefall. Der gesamte Hofstaat des Herzogs steht seit einem halben Jahr kopf. Der Rentmeister, der Burgpfleger, der Vertreter des Stadtoberrichters, der Oberst der Wappner – sie und ich und viele andere gehören dem Hochzeitskomitee an und bemühen uns, die Feierlichkeiten zu organisieren. Herr Alber, mein Beirat, hat selbst die Taufe seiner jüngsten Tochter vergessen und seither zu Hause den Teufel am Hals. Seht Euren Freund an, den Stadtkämmerer. Für ihn gilt das Gleiche; er ist für die Vorgänge in der Stadt verantwortlich, soweit sie die Hochzeit betreffen. Tatsächlich haben wir zusammengesessen, um unsere Tätigkeiten aufeinander abzustimmen. Doktor Mauerkircher, der Propst von Altötting, und ich haben im vorigen Jahr diese Hochzeit eingefädelt; ich habe Briefe an Kaiser Friedrich geschrieben, um für unseren Herzog um Fürsprache zu bitten, und den Propst und den Reichskanzler von Polen nach Rom senden lassen, um den Dispens von Papst Sixtus zu erlangen. Ihr wisst vielleicht, dass die Eheleute verwandt sind – Herzog Ludwig und Königin Elisabeth, die Mutter der Braut, sind Vetter und Base. Jetzt muss das Fest vorbereitet werden. Glaubt Ihr, ich kann diese Arbeiten ganz allein durchführen? Ohne die Hilfe des Herrn Altdorfer wäre ich schon längst zusammengebrochen.«

»Peter«, sagte Hanns Altdorfer fast flehentlich. »Wir arbeiten Tag und Nacht. Ich habe selbst mein Haus zur Verfügung gestellt, damit der junge Herzog sein Domizil und sein Brautgemach darin aufschlagen kann. Ich übernachte seit Tagen im Rathaus, wenn ich überhaupt etwas Schlaf bekomme.«

Ich starrte ihn an. Der Kanzler ergriff wieder das Wort.

»Der ungestüme Edelmann hier würde lieber heute als morgen den Anlass liefern, die Hochzeit platzen zu lassen«, sagte er hastig auf Bairisch. »Ihm ist es egal, ob eine Posse oder ein blutiger Krieg daraus entsteht.«

»Sprecht Latein!«, bellte Moniwid. Doktor Mair nickte.

»Wie wollt Ihr Euch entscheiden?«, fragte er.

Ich wandte den Blick von seinem Gesicht ab und starrte auf den Boden. »Ihr habt eine Menge Wappner«, murmelte ich. »Ihr habt den Richter und seinen Justizapparat. Weshalb wendet Ihr Euch nicht an ihn?«

Der Richter räusperte sich und sagte in seinem dialektgefärbten Latein: »Es ist kein zuverlässiger Mann darunter, und ich selbst kann die Ermittlungen nicht durchführen. Mein Stellvertreter ist voll und ganz in die Hochzeitsvorbereitungen eingebunden; ich habe seine Arbeit mit zu erledigen.«

»Woher wollt Ihr wissen, dass ich zuverlässig bin?«

»Wir vertrauen dir«, sagte Hanns Altdorfer, und ich schnitt ihm eine Grimasse.

»Zu gütig«, sagte ich sarkastisch.

»Peter, bitte«, murmelte er verletzt.

Ich sah den Männern wieder in die Gesichter. Ihre Augen drängten mich zu einer Entscheidung. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich müsse mich bewegen; ich stapfte in der Grube umher und suchte nach Worten.

»IchhabekeineAhnung,woichüberhauptanfangen soll«,riefich.

»Wir werden Euch alle Informationen liefern, die Ihr braucht«,sagte Richter Girigel. Seine schwarzen Augen waren so ruhig wie sein Tonfall. Nur seine rechte Hand verriet seine Nervosität: Sie krampfte und flatterte auf dem Griff seines Stocks herum wie ein erregter, seltsamer Vogel. Ich lachte bitter.

»Was sollen das für Informationen sein?«, sagte ich. »Alles, was ich sehen musste, liegt dort unten und versinkt langsam im Dreck.« Der Richter verzog den Mund und blickte zur Seite. Ich wandte mich an Hanns Altdorfer: »Wie habt ihr sie überhaupt gefunden? Wer hat sie gefunden?«

»Der Richter und ich«, sagte er. »Herr Girigel kam zum Haus des Herrn Kanzlers, in dem wir beide noch arbeiteten, und wollte einige Fragen bezüglich der Gerichtsvollmachten während der Hochzeitsfeierlichkeiten klären. Wir gingen zusammen zurück in die Stadt, um Dokumente aus dem Rathaus zu holen. Als wir an der Kirche vorbeikamen, fragte mich der Richter, wie weit die Aufräumungsarbeiten in der Kirche fortgeschritten seien, die nötig sind, damit die Trauungszeremonie im richtigen Rahmen stattfinden kann. Ich hatte die Order dazu gestern Morgen gegeben und schlug ihm vor, gleich nach dem Rechten zu sehen, da wir schon einmal hier seien. Wir hatten eine Fackel dabei, und so betraten wir die Baustelle, um zu überprüfen, was schon alles getan worden war. Als ich sah, dass noch niemand meinen Auftrag auch nur angefangen hatte, wurde ich ärgerlich und begann mich in der Dunkelheit umzusehen. Dabei fanden wir die Leiche.« Seine Stimme verschob sich um ein paar Tonstufen nach oben, und er musste einmal tief Luft holen.

»Was geschah dann?«

Der Richter sagte: »Wir kletterten hinunter. Wir dachten zuerst, es handle sich um eine Betrunkene.«

Moniwid schnaubte empört, und der Richter zuckte die gesunde Achsel.

»Wir sahen sehr schnell, was passiert war und dass es sich bei der Toten um eine Edeldame aus der polnischen Delegation handelte. Der Schmuck und die Kleider sagten mehr als genug.«

»Ist sie bestohlen worden?«, fragte ich aus einem Einfall heraus. Ich sah, wie sich die Brauen des Richters zusammenzogen.

»Daran haben wir gar nicht gedacht«, sagte er. »Ich weiß nicht; wir haben nicht nachgesehen. Man könnte natürlich auch jetzt noch . . .« Seine Stimme brach ab, als er einen Blick auf den dunklen Schacht in unserem Rücken warf. Sein Gesicht verlor zum ersten Mal die Maske aus Gelassenheit.

»Wie hätten wir‘s denn feststellen sollen?«, rief Altdorfer. »Niemand wusste doch, was sie bei sich trug, als sie noch lebte.«

»Die Perlen sind noch an ihrem Kleid, und ich habe eine Halskette gesehen«, sagte Albert Moniwid; es war sein erster konstruktiver Beitrag. »Wer immer diese bestialische Tat zu verantworten hat, hätte mit Sicherheit nicht davor haltgemacht, die Preziosen mit Gewalt aus dem Stoff zu reißen. Ich frage mich, was ihn davon abgehalten hat.«

Ich nickte.

»Vielleicht hat er den Kämmerer und den Richter gehört und musste fliehen.«

Altdorfer sah mich voller Entsetzen an; der Gedanke, dass der Mord so unmittelbar vor seinem und des Richters Eintreffen geschehen sein mochte, erschreckte ihn.

»Nachdem wir uns beruhigt hatten«, sagte er dann, »bat ich den Richter, hier zu warten. Ich selbst benachrichtigte Hauptmann Schermer und befahl ihm, seine Männer um die Kirche herum zu postieren. Ich dachte in meiner Aufregung nicht daran, dass es besser wäre, keine hiesigen Wappner zu verwenden, aber der Hauptmann holte ohnehin die Männer, die wir zur Verstärkung unserer Stadtwache aus Vilshofen geholt haben, aus der Schule gegenüber. Er ist ein Landshuter, aber die Vilshofener sind ihm zugeteilt. Es war unser Glück, dass man sie so nahe untergebracht hat. Der Richter und ich waren uns einig, dass vorerst nichts von diesem Mord bekannt werden durfte. Als die ersten Handwerker von den Geräuschen der tölpelhaften Wappner erwachten, befahl ich, alle von ihnen zu wecken und zusammenzutreiben, damit wir sie unter Kontrolle hatten. Ich bin froh, dass von den umliegenden Häusern kaum jemand aufgewacht ist.«

»Danach«, schloss der Richter, »benachrichtigten wir den Kanzler, den Herrn Moniwid und Euch.«

Beide schwiegen, und mir wurde klar, dass sie nichts mehr zu sagen hatten.

»Eure Fragen zeigen mir, dass wir den richtigen Mann ausgewählt haben«, sagte zuletzt der Kanzler und zeigte erstmals ein leises Lächeln.

»Gar nichts zeigen sie«, fuhr ich auf. »Oder höchstens, dass niemand auch nur das Geringste darüber weiß, was hier vorgefallen ist.« Schlagartig überkam mich der Ärger wieder, den ich empfunden hatte, als sie mich vorhin in die Enge getrieben hatten. Ich rief lauter als beabsichtigt, und ich vergaß selbst die drückende Anwesenheit der Ermordeten eine Mannslänge unter uns in ihrem feuchten Grab aus Lehm und Kot: »Und ich weiß es erst recht nicht! Was erwartet Ihr von mir? Dass ich ein Wunder vollbringe? Soll ich einen Hellseher beauftragen? Ich bin ein Kaufmann und kein Jagdhund, und selbst diesen müsstet Ihr auf eine Spur setzen, bevor Ihr ihn von der Leine lasst. Wo ist denn hier die Spur, he?« Ich hörte meine Stimme gellen, und ich bemühte mich angestrengt, mich wieder zu beruhigen. Ich sah ihre großen Augen im Fackellicht, die mich mit fassungsloser Bestürzung musterten. Etwas leiser sagte ich: »Völlig unmöglich. Es würde Monate dauern, wenn überhaupt etwas dabei herauskäme.«

»Wir haben zwei Wochen ...«, sagte der Kanzler nach einer Pause.

Ich prustete, ohne Humor zu empfinden.

»Das ist ja lachhaft! Wer hat sich diese idiotische Frist ausgedacht?« Ich sah den polnischen Ritter an und erntete ein wütendes Funkeln seiner Augen, aber er kam nicht zu Wort. Der Kanzler sagte: »In zwei Wochen wird die Prinzessin in Landshut eintreffen. Bis dahin muss laut Herrn Moniwid der Fall aufgeklärt sein.«

»Richtig«, sagte ich ernüchtert. Der Kanzler nickte schwer.

»Wir können noch von Glück sagen, dass sich die Übergabe der Prinzessin an unser Geleit verzögert hat; sie hätte eigentlich schon in den nächsten Tagen hier eintreffen sollen. Aber König Kasimir wollte das Eintreffen des jungen Prinzen Georg in Wittenberg erzwingen, damit dieser die Prinzessin dort persönlich hätte übernehmen können. Es dauerte einige Tage, bis unser Geleitzug dieses Problem aus der Welt schaffen konnte. Der Herzog musste sogar zwei Sonderbeauftragte nach Wittenberg senden, um dem König seine Idee auszureden. Danach wollten die polnischen Herren nicht auf der vorgesehenen Strecke weiterziehen, weil in einigen Orten entlang der Straße die Pest herrscht. Auf dem Umweg über Nürnberg sind aber die Straßen so schlecht, dass die schweren Wagen nur mühsam vorankommen. Aus all diesen Gründen hat sich der Hochzeitstermin verschoben, und wir mussten an alle Eingeladenen eiligst neue Credenzbriefe schreiben, um sie von der Terminänderung zu verständigen: Unsern freundschaftlichen Dienst, hochgeborener Fürst und Vetter undsoweiter, möchten Euer Liebden darauf hinweisen, dass vordem genannter Termin zur Hochzeit unseres lieben Sohnes und unserer lieben Tochter etceteraetcetera ...« Der Kanzler schloss die Augen und beruhigte sich wieder. »Was glaubt Ihr, weshalb der Stadtkämmerer und ich Tag und Nacht arbeiten? Andererseits gibt uns diese Verzögerung die Galgenfrist, auf die wir uns dank der Großzügigkeit von Herrn Moniwid einigen konnten.«

Der Ritter bleckte unfreundlich die Zähne.

»Es ist trotzdem unmöglich«, rief ich aus. »Vergesst es. Ich kann Euch nicht helfen.«

»Bitte«, sagte der Kanzler. »Wer sonst sollte es tun?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, es hat keinen Zweck.«

»Ist es eine Frage des Geldes? Ich kann Euch versichern, dass der Herzog nicht kleinlich sein wird.«

Ich schüttelte nochmals den Kopf. Ich war noch nicht einmal empört über die Unterstellung des Kanzlers.

»Wir brauchen dich«, murmelte Altdorfer. Als ich den Kopf hob und ihm einen Blick zuwarf, erkannte ich, dass er sich schämte. Für mich? Für meine Halsstarrigkeit? Was hast du denn erwartet, Hanns?

Meine Gedanken wateten durch den Sumpf meiner eigenen Vergangenheit. So viel zumindest hatte der Kanzler erreicht. Ich hatte gesagt, ich sei Kaufmann und kein Jagdhund. Das war eine Lüge. Ich war ein Jagdhund, der notgedrungen zum Kaufmann geworden war. Ich war nicht ganz schlecht darin: Mein Wohlstand bestätigte es. Aber ich war auch nicht mehr. Als Jagdhund jedoch, selbst als Jagdhund Bischof Peters, war ich vortrefflich gewesen. Diese Berufung aufzugeben hatte mich damals mehr geschmerzt als die Trennung von meinem Mentor. Maria, meine Frau, hatte es mit Erleichterung gesehen; es war eines der wenigen Dinge gewesen, in denen sie mich niemals verstanden hatte.

Der Pole schaute mich voller Verachtung an, dann schüttelte er den Kopf und blickte noch einmal in den finsteren Schacht hinab. Ich folgte seinem Blick diesmal nicht; der Anblick der Toten war mir nur zu präsent und mit ihm die würgende Erinnerung

– an die Szene in jenem einsamen Gutshaus; die toten Mädchen auf dem Fußboden, die Verwüstung ringsumher, die schluchzende Verzweiflung des Vaters und Bischof Peters stille Wut, während sich seine Finger in meinen Schultermuskel eingruben und das Einzige zu sein schienen, das mich aufrecht hielt.

Lag es daran, dass ich heute Nacht von dieser Szene geträumt hatte, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, meine Weigerung wäre unrecht? Ich hörte, wie Albert Moniwid murmelte (und er machte sich nicht die Mühe, vom Lateinischen ins Polnische zu wechseln): »Feiges Gesindel, einer wie der andere.«

Ich wollte mich umwenden, um aus der Grube zu klettern; es war alles gesagt. Ich versuchte, die Erinnerungen beiseitezuschieben, aber ich war darin noch nie gut gewesen, und im Moment schienen sie schwerer denn je; lebendiger denn je. Sie waren niemals gestorben. Der Traum erweckte sie immer wieder von Neuem. Meine Beine bewegten sich nicht.

Der Kanzler ergriff plötzlich wieder das Wort.

»Als Herr Altdorfer Euren Namen erwähnte, erinnerte ich mich wieder an die Geschichte, die Euch damals bekannt werden ließ«, sagte er ruhig. »Sie hätte beinahe alle Bemühungen zunichtegemacht, den Frieden zwischen Herzog Ludwig und Markgraf Albrecht endgültig zu besiegeln. Ich bedaure, dass ich erst heute erfahren habe, wie lange Ihr schon in Landshut lebt: Ich hätte mich gerne einmal mit Euch darüber unterhalten. Ihr habt damals nicht geruht, bis Ihr diejenigen gefunden hattet, die das Haus Eures und des Gastgebers von Bischof Peter überfallen hatten. Selbst als der Waffenstillstand verkündet und eine Amnestie für alle Untaten ausgesprochen war, die während der Kampfhandlungen geschehen sein mochten. Ich erinnere mich, dass die Unterzeichnung des Friedensvertrages wegen Eurer Besessenheit mehr als einmal auf dem Spiel stand. Was hat Euch Eure Hartnäckigkeit gekostet? Eure Stelle bei Bischof Peter? Und seine Freundschaft?«

Ich biss die Zähne aufeinander.

»Ihr dachtet zuerst, es wären Deserteure gewesen, nicht wahr? Schließlich fandet Ihr heraus, dass es ein paar Edelleute waren, nahe Verwandte von Markgraf Albrecht, die sich einen Spaß erlaubt hatten.«

Einen Spaß?, wollte ich auffahren. Aber ich sagte nichts. Ich wusste dumpf, dass er mich mit Absicht in Rage bringen wollte.

»Was wäre gewesen, wenn Ihr sie gefunden hättet, bevor Bischof Peter Euch von Eurer Aufgabe entband? Hättet Ihr darauf bestanden, sie zu verurteilen, selbst um den Preis, dass der Friede nicht zustande gekommen wäre? Oder hättet Ihr sie selbst gerichtet? Hättet Ihr einen Mord mit einem anderen vergelten wollen? Wer hättet Ihr sein wollen – der Richter oder der Henker? Oder der Rächer – für eine Sache, die nicht die Eure war?« Er schwieg einen Moment. »Ich weiß, dass Ihr dachtet, der Gerechtigkeit müsse nachgeholfen werden. Ich frage mich, ob Ihr wirklich dafür gemordet hättet. Es bedarf eines mutigen Herzens, um der Gerechtigkeit willen kalten Blutes zu töten. Jetzt habt Ihr jedoch noch einmal die Gelegenheit, der Gerechtigkeit zu helfen. Diesmal wird Euch niemand aufhalten. Ergreift sie; das Schicksal bietet einem nicht oft die Chance, etwas wiedergutzumachen.«

Er wartete auf meine Antwort. Ich wollte mich nicht überzeugen lassen; auch nicht mit meinen eigenen Argumenten. Die Sache war zu lange vorbei, und die Toten ließen sich nicht mehr zum Leben erwecken. Ich wusste, dass Bischof Peter damals das Gleiche gesagt hatte; ich hatte es nicht hören wollen. Wollte ich es denn jetzt hören?

»Die Toten sind tot«, flüsterte ich und hörte die Stimme des Bischofs.

»Und es ist die Pflicht der Lebenden, in ihrem Namen Gerechtigkeit zu üben«, sagte er langsam.

Ich sah auf und fixierte ihn fassungslos.

»Ich habe nur Euch selbst zitiert. In einem Eurer Schreiben an Herzog Ludwig«, sagte er.

»Ihr habt es gelesen?«

»Ich habe sie alle gelesen. Ich war auch damals schon Kanzler Seiner Durchlaucht.«

»Warum habt Ihr mir damals nicht geholfen . . .?«, fragte ich mühsam. Er zuckte mit den Schultern. »Der Friedensschluss stand auf dem Spiel. Ihr wolltet die Vettern des Markgrafen am Galgen sehen. Ihr wolltet die Hilfe des Herzogs, diesen Wunsch durchzusetzen. Was, glaubt Ihr, wäre aus den Verhandlungen geworden, wenn Herzog Ludwig gleichzeitig eine Strafverfolgung gegen den Markgrafen unterstützt hätte?«

Ich blinzelte. Seine Argumentation weckte in mir die gleiche Wut wie damals.

»Ich hatte mir vorgenommen, Euch zu treffen, nachdem die Verhandlungen abgeschlossen wären«, sagte er. »Es stellte sich heraus, dass Ihr im Zorn aus dem Dienst des Bischofs ausgeschieden und verschwunden wart. Ich war zu beschäftigt, um nach Euch suchen zu lassen.«

Er lachte plötzlich ohne Humor auf.

»Dabei waren wir die ganze Zeit in der gleichen Stadt. Hätte ich mich nur einmal mit dem Geschäftsleben in Landshut auseinandergesetzt ...«

Auf einmal trat er einen Schritt auf mich zu. Er war kleiner als ich. Er ballte eine Hand zur Faust und hob sie vor mein Gesicht. Seine Augen funkelten im Fackellicht.

»Was glaubt Ihr, mit welchem Gefühl ich Euch seinerzeit meine Hilfe versagt habe?«, zischte er. »Was glaubt Ihr, habe ich verspürt, als Ihr in Euren Briefen die Tat so lebhaft beschrieben habt? Ich hatte selbst Töchter, damals. Aber heute mache ich es wieder gut. Seht dort hinunter und sagt mir, ob Ihr etwas anderes seht als das, was dort in dem Haus passiert ist. Vielleicht ist Euch der Herzog egal und was passiert, wenn diese Hochzeit abgesagt wird; aber die Gerechtigkeit ist Euch nicht egal, und ich biete Euch die Chance, dafür zu sorgen, dass ihr Genüge getan wird. Ich gebe Euch alle Mittel in die Hand. Ihr braucht Geld? Sagt es mir. Ihr braucht Vollmachten? Ich gebe sie Euch unbesehen. Ihr und ich«, sagte er, »wir haben seit zwölf Jahren einen Pakt. Wir haben aus politischen Erwägungen die Gerechtigkeit im Stich gelassen: Ihr gezwungenermaßen, ich mit vollem Bewusstsein. Heute gibt uns das Schicksal die Gelegenheit zurück: Aus politischen Erwägungen müssen wir der Gerechtigkeit zu ihrem Recht verhelfen. Lasst uns diesen Pakt jetzt erfüllen. Helft mir, und ich helfe Euch, eine gute Erinnerung jener bitteren entgegenzusetzen.«

Er öffnete die Hand und streckte sie mir entgegen. Ich starrte auf ihn hinunter. Ich wollte sie nicht nehmen. Ich wollte nach Hause zurückkehren und mich wieder mit meinen Handelsgeschäften befassen, die Maria soviel Sicherheit gegeben hatten; zu denen Maria mich gedrängt hatte, nachdem ich Bischof Peter verlassen hatte und ohne Einkommen auf der Straße stand. Ich wollte niemals wieder etwas damit zu tun haben, der Gerechtigkeit zu helfen. Ich wollte mich in meiner Stube verstecken und bis in die Nacht über meiner Arbeit brüten, die ich kaum jemals mit wirklicher Geschicklichkeit erledigte und die ich niemandem anvertrauen wollte, weil ich selbst kein Vertrauen in ihre Gesetzmäßigkeiten hatte.

– Ich wollte niemals wieder die Tränen einer Mutter sehen, wenn sie durch das Gitter des Kerkers dem Mann ins Gesicht spuckte, der ihren Sohn im Wirtshaus erschlagen hatte und den ich dorthin gebracht hatte, und niemals wieder die Tränen eines Vagabunden, nachdem ich die Richter davon überzeugt hatte, dass er unschuldig eingekerkert worden war.

Niemals.

– Niemals?

Ich wollte