Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plan9

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

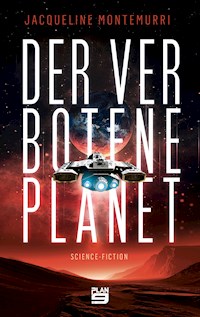

Seit die Erde vor zweihundert Jahren unbewohnbar geworden ist, hat sich die Menschheit auf dem Mars angesiedelt. Das Betreten der Erde ist strengstens untersagt, wodurch sich der Planet zu einem grünen Paradies regenerieren konnte. Bei einem Observationsflug entdeckt Captain Liv Heller jedoch eine Siedlung auf der Erde – Überlebende eines vor dreißig Jahren havarierten Raumschiffs. Das Gesetz ist eindeutig: Die Bewohner müssen von der Erde evakuiert werden – doch diese weigern sich...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacqueline Montemurri

DER VER

BOTENE

PLANET

Science-Fiction

Montemurri, Jacqueline: Der verbotene Planet. Science-Fiction. Hamburg, Plan9 Verlag 2022

Originalausgabe

EPUB-ISBN: 978-3-948700-65-2

PDF-ISBN: 978-3-948700-66-9

Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

Print-ISBN: 978-3-948700-64-5

Lektorat: Michael Haitel

Umschlaggestaltung: © Christl Glatz | Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus

Umschlagabbildungen: © Pitris/iStock/Getty Images Plus, © Margarita Balashova/iStock/Getty Images Plus, © Wavebreakmedia/iStock/Getty Images Plus, © Sylphe_7/iStock/Getty Images Plus

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://www.dnb.de abrufbar.

Der Plan9 Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

_______________________________

© Plan9 Verlag, Hamburg 2022

Alle Rechte vorbehalten.

https://www.plan9-verlag.de

Inhalt

„Prolog“

„Mundus Novus – Neue Welt“

„1“

„2“

„3“

„4“

„5“

„6“

„7“

„Exploratio – Erkundung“

„8“

„9“

„10“

„11“

„12“

„13“

„14“

„Subiogatio – Unterwerfung“

„15“

„16“

„17“

„18“

„19“

„20“

„21“

„22“

„23“

„Revelatio – Entdeckung“

„24“

„25“

„26“

„27“

„28“

„29“

„30“

„31“

„32“

„Extinctio – Auslöschung“

„33“

„34“

„35“

„36“

Prolog

Nicht mehr die Salzluft, nicht die öden Meere,

Drauf Winde stürmen hin mit schwarzem Schall.

Nicht mehr der großen Horizonte Leere,

Draus langsam kroch des runden Mondes Ball.

Georg Heym, Columbus, 1. Strophe

Collin hockte neben Sam im Gebüsch und beobachtete interessiert, wie sich seine fünfjährige Tochter bei der Jagd anstellte. Die Kleine legte mit sichtbarer Selbstverständlichkeit den Pfeil auf den Bogen, spannte die Sehne und zielte auf die Stelle des Rehs, wo sie dessen Herz vermutete. Das Tier verharrte fast reglos und hatte den Kopf zum Fressen geneigt. Seine Flanken zuckten. Sam atmete tief ein, dann langsam aus, besänftigte ihren Herzschlag und erzeugte eine sichere Hand. Genau, wie sie es von ihm gelernt hatte. Der Pfeil verließ surrend die Sehne, schoss durch das Dickicht und bohrte sich einige Zentimeter über dem Tier in einen moosbewachsenen Baumstamm. Das Reh zuckte zusammen und riss den Kopf hoch. Seine schwarzen Augen blickten kurz in ihre Richtung, bevor es in den Wald flüchtete. Wenige Sekunden später hatte das dichte Unterholz das Tier verschluckt.

Sam knurrte missmutig und Collin strich ihr tröstend über das rotblonde lockige Haar, das sie im Nacken zusammengebunden hatte. »Es ist besser, vorbeizuschießen, als das Tier nur zu verwunden. Beim nächsten Mal klappt es sicher.«

Das Knacken im Wald, das durch das fliehende Reh verursacht wurde, ebbte allmählich ab. Vogelgezwitscher erfüllte die warme spätsommerliche Luft, in der bunte Schmetterlinge um duftende Blüten flatterten. Insekten summten. Das dichte Laubwerk über ihren Köpfen wogte sacht im Wind hin und her. Collin kannte jedes Geräusch im Wald. Er liebte es, mit seiner Tochter durch die Wildnis zu streifen, lauschte dem Gesang der Vögel, dem Murmeln des Wassers in den Bächen, dem Rauschen der Bäume.

Das Rauschen schwoll seltsam an und wirkte mit einem Mal unbekannt und bedrohlich. Collin legte den Kopf zurück und sah nach oben. Ein Schatten wurde über den Wipfeln der Bäume sichtbar. Durch die Lücken im Blätterdach erkannte er ein dunkles fliegendes Etwas.

»Was ist das?«, fragte Sam. In ihrer Stimme schwang ein ängstlicher Ton mit.

»Ich weiß nicht«, gestand ihr Vater mit wachsamem Blick hinauf.

Die beiden folgten dem Gefährt mit den Augen und begannen schließlich in die gleiche Richtung zu rennen, in der das unbekannte Objekt verschwand. Über einer Lichtung blieb es schwebend in der Luft stehen.

Sam schob den herabhängenden Zweig einer jungen Eiche ein Stück zur Seite, um besser sehen zu können. Die Neugier hatte über die Angst gesiegt. Collin hockte hinter dem Mädchen und blickte über ihre Schulter. Das seltsame Ding ging auf der ausgedehnten baumlosen Fläche nieder. Das Gras beugte sich unter einem Sturm, der aus dem Fluggerät entwich. Die Außenhaut glänzte dunkel metallisch, fast wie ein gewaltiger schwarzer Käfer, der auf vier Beinen landete. Ebenso, wie ein Insekt legte das Objekt seine Flügel an den Rumpf.

»Wir sollten hier schnell verschwinden«, flüsterte Collin und zog Sam langsam rückwärts mit sich.

Plötzlich lösten sich aus dem Ding zwei kleinere Flugobjekte. Wie riesige unterarmlange Hornissen rasten sie summend durch die Luft. Zielstrebig hielten sie auf Collin und Sam zu.

»Lauf!«, brüllte Collin seine Tochter an. Panik erfasste ihn.

Das Mädchen begann zu rennen. Diesmal ging es nicht lautlos vonstatten. Äste brachen unter ihren Schritten und Zweige peitschten ihnen ins Gesicht. Collin blieb dicht hinter seiner Tochter. Sie schlugen Haken wie die Kaninchen auf der Flucht vor dem Wolf, um die unheimlichen, metallischen Verfolger abzuschütteln. Doch die zwei Flugobjekte waren schnell und wendig. Geschickt manövrierten sie zwischen den Baumstämmen des Waldes hindurch. Sie überholten die beiden Fliehenden und zwangen sie zum Richtungswechsel. Sie trieben sie wieder zurück zur Lichtung.

Collin nahm Sam an die Hand und zog sie mit sich, doch sie kamen nicht schnell genug vorwärts, denn das Mädchen war noch viel zu klein, um mit Collin mithalten zu können. Sie hatten keine andere Möglichkeit und wurden auf die offene Grasfläche gezwungen.

Collin sah keinen weiteren Ausweg, als anzugreifen, wenn er seine Tochter beschützen wollte. Er ließ Sams Hand los, nahm im Lauf seinen Bogen vom Rücken, setzte einen Pfeil ein, spannte die Sehne, drehte sich mit dem Oberkörper zurück und schoss. Der Pfeil traf eins der kleinen Flugobjekte, prallte jedoch davon ab, ohne eine Wirkung zu erzielen.

Beide Objekte überholten ihn und verfolgten nun das kleine Mädchen, die einige Schritte voraus war, da Collin versucht hatte, sie mit seinem Körper vor den fliegenden Dingern abzuschirmen. Es war fehlgeschlagen. Wieder legte Collin einen Pfeil auf den Bogen, spannte die Sehne, zwang sich, ruhig zu atmen, um besser zielen zu können. Aus einem der laut summenden Riesenhornissen blitzte es auf. Sam schrie nicht, strauchelte jedoch und fiel. Sie überschlug sich und wirbelte durch das Gras wie eine Puppe. Bewegungslos blieb sie liegen.

Collin brüllte in überschäumender Verzweiflung auf. Sein Herz raste vor Panik und Angst um seine Tochter. Schreiend schoss er den Pfeil ab, der abermals an der Außenhaut eines der Dinger abprallte. Jetzt flogen beide Objekte nebeneinander und hielten geschlossen auf ihn zu. Collin wollte Sam erreichen und hetzte weiter.

Doch erneut blitzte etwas auf und diesmal durchzuckte ihn ein unbeschreiblicher Schmerz. Schlagartig versagten seine Muskeln. Bewegungsunfähig flog er einige Meter über die Wiese, überschlug sich und blieb nahe Sams Körper liegen. Seine Augen waren geöffnet und er konnte seine Tochter vor sich im Gras erkennen. Sie wirkte wie tot. Krampfhaft versuchte Collin, sich zu bewegen, doch sein Körper war eine starre Hülle geworden, in der er gefangen war. Die Hilflosigkeit gab ihm das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Was geschah hier?

Unscharf nahm er eine dunkle schlanke Gestalt wahr, die auf ihn zukam. Optisch wirkte sie fast menschlich, ging aufrecht und besaß einen runden Kopf sowie je zwei Arme und Beine. Eingehüllt in einen Anzug, mit metallischen Platten an den Stellen, wo sich bei einem Menschen die Muskeln befanden, wirkten die Bewegungen träge, beinahe schwerfällig. Die Gestalt näherte sich und Collins Augen fokussierten sich darauf.

Anstelle eines Gesichts hatte das schwarze Wesen eine spiegelnde glatte Fläche. Es richtete mit dem Arm etwas auf ihn aus, vermutlich eine Waffe, und Collin wusste, dass er keine Chance hatte. Es war vorbei. Er registrierte einen weiteren Blitz, der ihn in ein schwarzes Loch beförderte.

Mundus Novus – Neue Welt

Schon fliegen große Vögel auf den Wassern

Mit wunderbarem Fittich blau beschwingt.

Und weiße Riesenschwäne mit dem blassern

Gefieder sanft, das süß wie Harfen klingt.

Georg Heym, Columbus, 2. Strophe

1

Liv Heller betrachtete liebevoll das Gesicht ihrer Tochter, die vor ihr im Becken trieb und sie anlachte.

»Hast du Spaß, mein Schatz?«

Das Mädchen kletterte auf den Beckenrand. Wassertropfen rannen ihr aus den braunen Haaren über die Wangen. Ihre grünen Augen glänzten glücklich.

»Ja, Mama. Es ist so toll hier. Ich möchte nie mehr weg. Hier gibt es Wasser und Bäume und Tiere … und … schau!« Die Kleine reckte ihre Arme in die Höhe und Liv konnte bunte Schwimmflügel daran erkennen. »Papa bringt mir Schwimmen bei.«

»Das ist schön, mein Liebling.« Liv lächelte ihre Tochter an und streckte die Hand nach ihrer Wange aus. Die Berührung über die Holoübertragung konnte allerdings keiner von beiden spüren. Es war nur eine intuitive Geste. Wozu sie schwimmen können musste, erschloss sich ihr nicht. In den Marsstädten gab es nirgends Schwimmbäder. Apia Paradise war die einzige groß angelegte Wasserverschwendung, die sich die Marsbevölkerung leistete. Sie selbst hatte deshalb nie schwimmen gelernt, aber Ed konnte es. Er hatte früher bei der Wassergewinnung am Marsnordpol gearbeitet und dort war diese Fähigkeit nützlich gewesen.

»Kann ich kurz mit Papa sprechen?«

»Klar. Tschüss, Mami!«

Das Mädchen drückte einen Kuss auf ihre virtuelle Wange, wandte sich ab und hüpfte in ein türkisfarben schimmerndes Wasserbecken, in dem viele weitere Kinder planschten. Im Hintergrund erkannte Liv grüne Palmen sowie einen glitzernden Wasserfall und darüber spannte sich die wabenförmige Struktur der Schutzkuppel, die dieses Idyll von der Marsatmosphäre abschirmte, die nach mehr als einhundert Marsjahren weiterhin nicht für den Menschen atembar war. Rote Schlieren zogen darüber hinweg. Die gewaltigen Marsstürme prägten das Wetter auf dem Planeten. Die Umwandlung der Atmosphäre in eine erdähnliche ging nicht so schnell voran, wie geplant. Also lebten sie auch jetzt noch unter Kuppeln, die eine Luftzusammensetzung und einen Luftdruck wie auf zweitausend Metern Erdniveau enthielten. Nur die um zwei Drittel geringere Schwerkraft des neuen Heimatplaneten konnten sie nicht manipulieren. Aber menschliche Körper waren sehr anpassungsfähig und nach einigen Generationen hatten sie die ursprünglichen Umgebungsbedingungen ihrer Ahnen vergessen.

Das Hologramm der künstlichen Wasserlandschaft verzerrte zu pixeliger Unschärfe und Liv wandte den Kopf, bis sie in ein Gesicht blickte. Es war Ed.

»Hey, Liebling. Schade, dass aus unserem gemeinsamen Urlaub in Apia Paradise nichts geworden ist.« Eds Miene wirkte betrübt.

»Wir wussten, dass mein Job uns jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen konnte. Aber in zwei Jahren haben wir erneuten Anspruch auf einen Urlaub dort. Dann ist Susan viereinhalb Marsjahre und immer noch ein Kind. Ich verpasse einiges, ich weiß, doch bis sie mit zehn Marsjahren ihren eigenen Weg gehen wird, dauert es ein Weilchen.«

Ed lächelte. »Mach dir keine Gedanken. Su ist glücklich und hat schon zwei Freundinnen gefunden. Dieses riesige Schwimmbad und die malerische Umgebung sind einfach nur prächtig. Das Häuschen, in dem wir wohnen, ist rund und mit Stroh gedeckt und steht mitten in den Sanddünen gleich in der Nähe der Badelandschaft. Es ist wirklich traumhaft hier. Dieses Paradies ist so fantastisch, fast schon surreal. Jede Marsstadt sollte so aussehen. Doch letzten Endes ist alles nur Schein, Täuschung, eine Kopie. Du dagegen hast das Glück, richtigen Wald zu sehen, Wasserfälle, den unendlichen Ozean.«

»Ja. Aber ausschließlich aus der großen Höhe einer Umlaufbahn.« Liv lachte. »Es wäre ein echtes Abenteuer, wenn wir landen dürften, doch das ist leider strengstens untersagt.«

Liv vernahm im Hintergrund das Rufen ihrer Tochter und Ed warf ihr einen bedauernden Gesichtsausdruck zu. »Ich muss los. Melde dich, sobald ihr den Erdorbit erreicht habt.«

Liv lächelte bejahend. Sie konnte sich glücklich schätzen, dass seit der letzten Observation-Mission eine Echtzeitübertragung der Kommunikation mit dem Mars möglich war. Als man vor einem halben Erdjahrhundert erkannt hatte, dass Röntgenwellen durch das Tangieren des Ereignishorizontes eines Schwarzen Lochs die Eigenschaft von Tscherenkow-Strahlung annehmen, und zwar im Weltall, war diese Art der interstellaren Kommunikation geboren. Die Strahlen konnten mit dieser Methode selbst im Vakuum schneller als das Licht reisen, und nicht nur in anderen Medien wie etwa Wasser. Die Marsraumfahrtbehörde deponierte deshalb in den Lagrange-Punkten von Erde und Mars Satelliten, die Mikro-Schwarze-Löcher erzeugten, die die Funkwellen beschleunigten und somit die Echtzeitkommunikation ermöglichten. Somit konnte Liv nun aus dieser Ferne mit ihrer Tochter sprechen und sie sogar virtuell besuchen.

Ein Schwall Sehnsucht wallte in ihr auf und sie wünschte sich, jetzt real in der Marsstadt Alexander Gerst im Apia-Krater zu sein. Doch dann schüttelte sie den Gedanken ab und auch das Bild zerbröselte auf ihren Wink hin in Millionen Pixel. Liv saß auf dem hellblauen nackten Boden des Virtual-Reality-Raums der Observation VII. Sie strich sich das Haar zurecht und stand auf. Das beklemmende Gefühl verstaute sie zügig in einem tiefen Winkel ihrer Seele, denn sie musste den Kopf frei haben für ihre Aufgabe. Schließlich hatte sie sich freiwillig für die Mission gemeldet, war unter über einhundert Bewerbern ausgewählt worden. Fünfundzwanzig Besatzungsmitglieder waren unter ihrem Kommando, für deren Leben sie verantwortlich war. In der ebenfalls hellblauen Wand schob sich nun ein Element zur Seite und entließ sie in den Gang des Forschungsschiffs.

Die Erde! Die Wiege der Menschheit!

Liv war aufgeregt. Natürlich ließ sie es sich als Captain nicht anmerken, obwohl diese Aufregung auf Verständnis stoßen würde. Denn jeder an Bord spürte sie, da war sie sich sicher. Wer von ihnen hatte schon einmal einen Wald gesehen? Einen Ozean, Fluss, Wasserfall? Wer sah schneebedeckte Gipfel und Tiere – Tiere, die durchs Unterholz schlichen, im Wasser schwammen oder durch die Lüfte flatterten? Tiere, in der Größe eines Wohnhabitats oder eines Fingernagels. Seit über einhundert Marsjahren hatte kein Mensch mehr den Blauen Planeten betreten. Die Erde hatte in dieser Periode schon zweihundertmal die Sonne umrundet.

»Captain?« Security Agent Sida Ronalds trat an Livs Seite.

Liv riss sich vom Anblick der Erde los, der sie durch das Panoramafenster der Observation VII in Beschlag genommen hatte. Es war ein fast surrealer Ausblick ins All. Sie hatte auf verschiedenen Missionen schon oft ihren Heimatplaneten, den Mars, aus der Allperspektive gesehen – rot und karg, aber doch vertraut. Die Erde dagegen kannte sie nur von Bildmaterial, welches die Observation-Flüge in den letzten Jahrzehnten gesammelt hatten. Und nun stand sie hier, hinter einer sicheren Kunststoffscheibe, die ihr diesen bezaubernden Anblick eines lebendigen Planeten gewährte.

Liv schüttelte dezent den Kopf. »Kaum zu glauben, dass sich die Erde in so kurzer Zeit von den Folgen des menschlichen Einflusses regeneriert hat.«

»Ungefähr zweihundert Sonnenumrundungen hat sie benötigt, um sich zu erholen«, antwortete Sida. »Um neue unendliche Wälder entstehen zu lassen mit einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Wir dagegen schafften es in dieser Zeit nicht einmal, eine atembare Atmosphäre auf dem Mars zu produzieren. Im Zerstören war die Menschheit offenbar stets besser als im Neugestalten.«

»Entschuldige, Sida, du wolltest mir etwas mitteilen. Was gibt es Neues?«

»Das Signal ist wieder aufgetaucht. Obwohl es in unregelmäßigen Abständen erscheint, so ist doch die Struktur stets gleich. Eine Folge von kurzen und langen Pings.«

Liv stierte die Frau fragend an. »Mir scheint, du hast etwas herausgefunden?«

Sida nickte zustimmend. »Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass das Signal menschlichen Ursprungs ist.«

Liv drehte sich zurück zur Scheibe und legte beide Hände darauf. Das schwarze All hinter dem Fenster wurde im unteren Bereich von der Erde aufgehellt. Der Planet leuchtete blau und grün hinter der weißen durchbrochenen Wolkendecke. Meere dehnten sich aus und den Nordpol – oder war es der Südpol? – bedeckte eine milchige Eiskappe. Liv sah auf ihren HOWI am Handgelenk, tippte auf die Anzeige und ließ sich die Position der Observation gegenüber der Erde darstellen. Das holografische Display entfaltete sich und zeigte ihr die polare Bahn des Forschungsschiffs. Sie schwebten gerade über Nordafrika und bewegten sich Richtung Europa. Demnach sah sie den Nordpol. Das Bild löste sich nach einem Wisch ihres Fingers auf.

»Da unten ist also jemand?«

Sida kam näher heran und blickte ebenfalls durch das Fenster. »Ja. Das Signal ist ein alter Code. Man nannte so etwas früher Morsecode. Es heißt SOS und bedeutet, dass sich jemand in unmittelbarer Not befindet.«

»Aber nach so langer Zeit?« Liv schüttelte ungläubig den Kopf. »Falls das tatsächlich Überlebende der Observation VI sind, verstehe ich das nicht. Wieso sollten sie jetzt, nach sechzehn Marsjahren, ein Notsignal absetzen? Warum nicht damals, als sie abgestürzt sind? Die Sonden hatten nach dem Absturz keine Überlebenden gefunden.«

»Dafür lässt sich sicher eine Erklärung finden. Vielleicht gab es nur wenige oder gar nur ein Mitglied der Besatzung, das den Absturz überstanden hat. Und jetzt benötigt diese Person Hilfe.«

»Aber warum hat sie nicht schon früher um Hilfe gebeten?«

»Wäre die Funkeinheit der abgestürzten Observation noch intakt gewesen, würde sie nicht auf das antiquarische Codesignal zurückgreifen müssen und hätte zudem das Teleskop der Marsstadt Sigmund Jähn direkt anfunken können. Doch das Signal hat nur eine geringe Reichweite und wird vermutlich mit einem selbst gebastelten Transmitter übersendet. Also musste sie darauf warten, bis wir in der Nähe sind.«

»Das ist möglich. Aber wie sollte dieser Mensch überlebt haben? Sechzehn Marsjahre? Das ist länger, als ich überhaupt alt bin. Die Erde ist für uns Marsgeborene ein sehr gefährlicher Ort. Schon allein die hohe Erdanziehung können wir nicht überstehen. Unsere Körper haben sich seit Generationen an die viel geringere Marsgravitation angepasst.«

»Die Anti-G-Anzüge schützen uns.«

»Sechzehn Marsjahre lang?«

Sida zuckte mit den Schultern. »Darauf habe ich noch keine Antwort. Ich bin mir jedoch sicher, dass es sich um einen Überlebenden der Observation VI unter Captain Harrison Fawsett handeln muss. Das Signal wurde während unseres Missionsfluges gesendet. Derjenige wusste also ganz genau, wann wir wieder zur Erde fliegen. Er kannte die Observation-Missionsdaten: Durchschnittlich alle siebzehn Marsjahre, wenn die Erde jeweils dreißig bis zweiunddreißigmal die Sonne umkreist hat. Vielleicht wurde damals nach Fawsetts Absturz die Such- und Rettungsmission durch die Drohnen zu früh abgebrochen. Eventuell hätte man ein bemanntes Schiff schicken sollen.« Sida sah Liv ernst, fast wütend an.

»Wahrscheinlich hast du recht, Sida. Nun sind wir hier und wir werden dem Signal auf den Grund gehen und den oder die Überlebenden finden und zum Mars zurückbringen.«

Sida nickte zustimmend und entfernte sich.

Liv blieb am Fenster stehen und starrte auf den Planeten. Mittlerweile hatten sie den Nordpol erreicht und unter ihr erstreckte sich eine ausgedehnte weiße Fläche mit hellblauen Falten.

Sollten tatsächlich Menschen auf der Erde leben? Sie würde den obersten Menschheitsrat kontaktieren müssen, um genaue Anweisungen zu erhalten, wie sie in diesem Fall vorzugehen hatte. Das oberste Dekret durfte nicht gebrochen werden, sonst wäre das Opfer sinnlos gewesen, das die Menschheit erbrachte. Sie verließ die Erde, um ihr und ihren nichtmenschlichen Lebewesen eine neue Zukunft zu ermöglichen. Dies war gelungen und durfte nicht durch wenige erneut zerstört werden. Das Gesetz besagte: Nie wieder darf ein Mensch die Erdoberfläche betreten.

2

Lyam schob die tief hängenden Zweige beiseite. Die Lichtung, die sich vor ihm ausdehnte, war leer. Grüne Friedlichkeit erstreckte sich bis zum Waldrand.

»Nicht mehr die Salzluft, nicht die öden Meere, drauf Winde stürmen hin mit schwarzem Schall«, hörte er seinen Vater hinter sich leise rezitieren.

»Nicht mehr der großen Horizonte Leere, draus langsam kroch des runden Mondes Ball«, vervollkommnete er den Vers lächelnd. »Columbus.«

»Als ich vor dreißig Jahren hier auf der Erde strandete, fühlte ich mich so … so wie sich damals Columbus gefühlt haben musste. Ein Entdecker einer unbekannten Welt.«

»So unbekannt war sie dir doch gar nicht«, erwiderte Lyam, während er mit gespanntem Bogen aufmerksam die Lichtung beobachtete.

»Ja und nein. Natürlich wusste ich um die Existenz der Erde und den Ursprung des Menschen. Aber dieses unersättliche Leben hier, diese üppigen Wälder, das frische Wasser, die saubere Luft … all das hat mich zutiefst ergriffen und beeindruckt.«

»Ich bin hier geboren und kenne nichts anderes. Nach der Leere des Mars sehne ich mich zumindest nicht.« Ein Lächeln huschte über Lyams Gesicht. Seine Aufmerksamkeit jedoch galt weiterhin der Lichtung.

»Wie wahr«, flüstere Lara grinsend. »Die Leere. Wir werden heute leer ausgehen und kein Wild aufstöbern, denn ich habe Wolfsspuren entdeckt.«

Seine Schwester hockte sich demonstrativ nieder und strich vorsichtig einige Grashalme beiseite. Lyam lugte ihr über die Schulter. In der feuchten Erde war eine deutliche Spur zu erkennen, der Ballen, die Zehen mit den Klauen.

»Ein Einzelgänger. Kein Rudel«, murmelte Lara.

»Dann soll es so sein«, antwortete sein Vater der Tochter. »Wir gehen zurück.«

»Ich brauche aber noch zwei Kleinigkeiten«, entgegnete Lyam und nahm den Bogen wieder unter Spannung. »Rebhuhn, Kaninchen, irgendetwas.«

Sein Vater legte ihm die Hand auf die Schulter. »Dein Ritual. Ich vergaß.«

Sie schlichen am Rand der Lichtung entlang, aber es war kein Tier zu erblicken. Farn reichte ihnen fast bis an die Hüften. Die Zweige der umstehenden Bäume veranlassten sie, sich darunter hinweg zu ducken. Der Gesang eines Rotkehlchens zog kurz ihre Aufmerksamkeit auf sich.

Der Wald fühlte sich für Lyam an wie die Geborgenheit einer Hütte. Er liebte es, draußen zu sein, allein, oder mit seinem Vater und den Geschwistern. Sein großer Bruder Collin war irgendwo weiter nördlich von hier mit seiner Tochter unterwegs, ebenfalls auf der Jagd.

Das Dorf war für Lyam nur eine Notwendigkeit, um den extremen Widrigkeiten der Jahreszeiten zu entgehen. Zwei Winter hatte er versucht, allein zu überstehen, es allerdings nicht geschafft. Als die eisigen Klauen der Kälte nach ihm griffen und der Hunger ihm keine Wahl ließ, musste er sich zurück in die Gemeinschaft flüchten. Eine Gemeinschaft, in der er nicht mehr willkommen war, die ihn duldete wie einen Geist, durch den man hindurchschaute, seit jenem Vorfall vor neun Jahren. Es blieb ihm kaum eine Wahl. Entweder ertrug er das Leben eines Ausgestoßenen oder ging in der Wildnis auf sich allein gestellt zugrunde.

Auch wenn er die Wälder und die wilde Unberührtheit liebte, so beruhte das bei der Natur nicht auf Gegenseitigkeit. Ein einzelner Mensch hatte wenig Aussicht zu überleben, den Winter zu überstehen, Krankheiten zu bekämpfen, ohne die Hilfe anderer. Er hatte es am eigenen Leib erfahren und frustriert aufgegeben. Denn obwohl er den Tod stets vor Augen hatte, konnte er sich einer Liebe zum Leben nicht erwehren. Das war die Grausamkeit bei dieser Angelegenheit.

Die Rückkehr ins Dorf wurde ihm jedoch von seiner Familie erleichtert, die stets zu ihm hielt und die er auch liebte. Sie gab ihm Halt und vermittelte ihm das nötige Gefühl von Dazugehörigkeit, das man benötigte, um nicht aus Selbstzweifeln das Leben unbedacht wegzuwerfen. Und seit Collins Frau Sara bei der Geburt ihres zweiten Kindes gestorben war, hatte er für sich die Aufgabe gefunden, für seinen Bruder und dessen Tochter da zu sein, wann immer sie ihn benötigten.

Das Baby war damals ein Junge gewesen, der bei der Geburt ebenfalls starb. Katlyn belastete dies als Ärztin sehr, denn auf dem Mars ging die Sterblichkeit von Mutter und Kind bei der Geburt gegen null, wie sie betonte. Niemand machte ihr einen Vorwurf, da jeder sich bewusst war, dass das Leben auf diesem paradiesischen Planeten seinen Tribut forderte. Zumindest sprach so die ältere Generation. Bei Lyams Fehler damals sah die Sache allerdings anders aus.

Nach Saras Tod hatte sich Collin zurückgezogen, wollte mit niemandem reden, hatte kaum etwas gegessen, vernachlässigte die zweijährige Sam. Lyam begann sich um das Kind zu kümmern und fand dadurch selbst einen neuen Lebensinhalt. Als Collin endlich aus seiner Trauer erwachte und wieder Vater sein konnte, verbrachten die drei sehr viel Zeit miteinander. Sam wuchs Lyam ans Herz, als wäre sie seine eigene Tochter. Er würde alles für sie tun.

Im Gebüsch auf der gegenüberliegenden Seite der kleinen Lichtung regte sich etwas. Ein Tier wagte sich aus der Deckung des Unterholzes. Es war ein junges Wildschwein, unerfahren und unvorsichtig. Von der Rotte war keine Spur zu sehen oder zu hören. Es musste den Anschluss verpasst haben. Lyam überlegte nicht lange, atmete ruhig und tief ein, während er die Sehne spannte, zielte und den Pfeil davonfliegen ließ. Die Spitze traf oberhalb des Vorderlaufs ins Herz. Mit einem kurzen Quieken kollabierte das Tier.

Sein Vater legte ihm anerkennend die Hand auf die Schulter. Dann begaben sich die drei zu der Beute, brachen sie auf und zerteilten sie. Das Fleisch wickelten sie in Farnwedel und verteilten es auf ihre Rucksäcke.

Der Schrei eines Raubvogels veranlasste Lyam, nach oben in den blauen Himmel zu schauen. Der Bussard zog mit ausgebreiteten Flügeln seine Kreise auf der Suche nach Beute. Vielleicht hatte er es auf die Reste des Schweins abgesehen. Er wusste, dass er sich bei Aas beeilen musste, um vor den Krähen an der Stelle zu sein. Die Sonnenstrahlen ließen das Gefieder des Vogels in goldener Bänderung leuchten.

Da war ein weiterer Schatten am Himmel, der allmählich größer wurde und plötzlich in Lyams Sichtfeld über das Firmament raste, etwas Schwarzes, auf dem sich die Sonne wie auf einem Moortümpel spiegelte. Es zischte und die Bäume senkten die Äste wie unter einem gewaltigen Wintersturm. Als würden sie sich vor einer Übermacht verbeugen.

»Was ist das?« Lara packte erschrocken Lyams Arm.

»Ein Shuttle«, antwortete sein Vater. »Ein Fluggerät aus dem Weltall. Mit so etwas Ähnlichem sind wir Älteren einst hier gestrandet.«

»Meinst du, dass dort Menschen drin sind?«

Sein Vater zuckte mit den Schultern. »Es könnte durchaus auch eine unbemannte Drohne sein.«

»Wo will es hin?«

»Keine Ahnung, Lara.«

Lyam legte Bogen, Köcher und Rucksack ab. »Ich werde nachschauen.«

Er rannte zum Waldrand, schwang sich auf den untersten Ast einer Eiche, dann auf den nächsthöheren. So bewegte er sich geschickt aufwärts, soweit ihn die Äste des Baumes trugen. Die Eiche war alt und kräftig und hoch genug, dass er über die Wipfel hinwegblicken konnte. Kühler Wind umspielte ihn und trug den Geruch des Waldes mit sich: feuchtes Moos, Blätter, Rinde, Pilze. Ein Schwarm Krähen flog in der Nähe auf und verkündete laut krächzend den Unmut über sein Erscheinen. Vor ihm lag ein grünes Meer aus Baumkronen, sanft gewellt und im Süden erblickte er einige größere Hügel. Im Norden dagegen senkte sich das fliegende schwarze Ding immer weiter hinab, bis es zwischen der Vegetation verschwunden war. Lyam stieg eilig vom Baum herab.

»Es ist in der Nähe des Schwarzbachs heruntergegangen«, berichtete er.

»Sollen wir nachschauen?«, fragte Lara.

Sein Vater zögerte merklich. »Ich würde lieber allein überprüfen, was dort vor sich geht, und ihr bringt das Fleisch ins Dorf.«

Lyam schüttelte den Kopf. »Ich lasse dich keinesfalls dorthin ohne unseren Schutz.« Er strich sich angespannt durch das kurze Haar.

»Ich werde nur beobachten, was sie vorhaben. Mehr nicht. Das sind sicherlich Menschen vom Mars, die hier etwas erforschen. Oder nur eine Drohne, die Aufnahmen macht.«

»Ich habe ein ungutes Gefühl«, gestand Lyam. »Ich komme mit.«

»Ich ebenfalls, Vater.«

»Wie es aussieht, habe ich keine Chance, mich gegen euch durchzusetzen. Gut. Wir halten uns zurück und beobachten nur. Sobald wir eine Gefahr für unser Dorf erkennen, verschwinden wir.«

3

Sida legte ihren Kopf auf Midoris nackten Oberkörper. Mit dem Finger zeichnete sie die Rundung ihrer Brust nach und lauschte dem Schlag ihres Herzens.

»Menschen auf der Erde«, sinnierte sie.

Midori stützte sich auf dem Ellbogen ab und blickte Sida aus ihren mandelförmigen Augen erstaunt an. »Wirklich? Gibt es Anzeichen für so einen Gesetzesbruch? Wie sollte das möglich sein? Ein abtrünniges Versorgungsshuttle der Bergwerksregion auf Phobos?«

»Nein. Das ist nicht durchführbar. Diese Zubringerschiffe haben weder die Reichweite noch das technische Equipment, um Menschen vom Mars lebend zur Erde zu befördern.«

»Wie sonst?«

Sida setzte sich auf und zog sich ein weißes T-Shirt über ihre sepiafarbene Haut. »Die Captain wird die Information zu gegebener Zeit offenlegen.«

Midori nickte, wirkte aber unzufrieden. Bevor sie etwas erwidern konnte, meldete sich Sidas HOWI, welches auf dem Schränkchen neben dem Bett deponiert war. Die Security Agent schlang es mit einem leichten Schlag um ihr Handgelenk und wischte über das Display. Mitten in dem kleinen Raum materialisierte sich ein junger Mann. Er faltete die Hände vor der bloßen Brust und verbeugte sich dezent.

»Ich habe eine Nachricht, Sida.«

»Scheiße! Was soll das?« Midoris Stimme echote in Sidas Kabine voller Empörung. »Gestern war Nedal noch eine Frau.«

Sida grinste belustigt und zog die Stirn in Falten. »Bist du eifersüchtig auf ein Hologramm?«

»Natürlich nicht auf das Hologramm. Verfickt! Doch was sagt es über deine Gefühle oder Gedanken aus? Genüge ich dir nicht mehr?«

»Quatsch. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich habe nur ein bisschen herumgespielt.«

»So? Ein bisschen herumgespielt?« Midori erhob sich und zog ihre Kleidung über. Der weiße Anzug verlieh ihr sofort einen Ausdruck von Unnahbarkeit, den ihre Miene zusätzlich unterstrich. »Du bist die Einzige an Bord, die sich so eine beschissene Holo-Spielerei leistet. Und deshalb ist es nicht belanglos, wie du diesen HOWI-Avatar kreierst.« Midori legte die Hand auf den Scanner und die Tür zu Sidas Kabine glitt zur Seite.

»Jetzt stell dich nicht so kindisch an.« Sida schlüpfte ebenfalls in ihre Hose.

»Wer hier kindisch ist, bleibt abzuwarten.« Midori warf den Kopf zurück. »Ein halbnackter hellhäutiger Mann symbolisiert deinen Hologram Wrest Informator? Scheiße! Wirklich?« Sie machte einen abwertenden Laut und ließ die Tür hinter sich zugleiten.

Sida blickte ratlos zur Tür und dann zu dem rekonstruierten Wellenfeld, das sich als wartender Mann darstellte.

»Was gibt es, Nedal?«

»Die Captain verlangt nach deiner Anwesenheit in der Kommandozentrale.«

»Ich bin auf dem Weg.«

Nedal nickte, zerfiel in flatternde Lichtbänder und verwehte.

Das Landefahrzeug flog über eine bewaldete Bergkuppe. Dahinter breitete sich eine Ebene aus, die von dem glitzernden Band eines Flusses durchzogen war. In den umliegenden Wäldern schimmerten Seen. Schatten huschten unter dem Blätterdach hindurch, vielleicht eine Herde fliehender Tiere, vermutete Sida. Sie musste sich sehr zusammennehmen, um ihr Erstaunen und ihre innere Aufregung zu verbergen. Als sie aus dem Augenwinkel Midori betrachtete, huschte ein Lächeln über ihr sonst ernstes Gesicht. Obwohl sie einige Jahre älter war als Sida, riss sie gerade ihre Augen auf wie ein Kind, das ein lang ersehntes Geburtstagsgeschenk erhielt. Auch Liv und Joe hinter ihr hielten sich nicht sonderlich mit ihrem erregten Flüstern zurück.

Es war durchaus ein außergewöhnlicher Moment. Selbst Sida, die ihre Emotionen stets im Griff hatte, konnte sich beim Anblick der Landschaft des erregenden Kribbelns in der Magengegend nicht erwehren. Diese Art Gefühl erlaubte sie sich sonst nur, wenn sie sich mit Midori in der Privatsphäre ihrer Kabine aufhielt, was allerdings gestern ein jähes Ende fand.

Sie versuchte, dies zu verdrängen und sich auf die Mission zu konzentrieren. Dass der Menschheitsrat ihnen die Erlaubnis zur Landung gegeben hatte, war eine Weltpremiere. Und sie hatte die Verantwortung, zumindest bald, falls sich tatsächlich eine illegale Infiltration der Erde durch Menschen herausstellen sollte.

Im Fenster des Shuttles leuchtete ein Gitternetz auf, legte sich über die Aussicht und unterstützte den Blick auf das Gelände, welches von den Bäumen verdeckt wurde.

Kaum hatte Sida mithilfe der KI einen Landepunkt ausgemacht, schlugen die Sensoren an. Zwei größere Lebewesen, die alle Merkmale von Menschen aufwiesen, krochen unweit der Landestelle durch das Dickicht des Waldes.

»Sida, schicke zwei Drohnen los und nimm die humanoiden Wesen in Augenschein.«

»Wird erledigt, Liv. Meine Kidys werden sie aufspüren.«

Auf dem Monitor beobachtete Sida mit den drei anderen der vierköpfigen Landecrew, welche Bilder die Drohnen übertrugen. Im Unterholz sprang ein Mann auf und vor ihm ein Kind. Es waren eindeutig Menschen, auch, wenn sie aussahen, als kämen sie aus einem anderen Jahrtausend.

»Gleich hab ich sie«, knurrte die Security Agent und starrte konzentriert auf den Monitor.

»Was tust du denn da, Sida? Du sollst nur beobachten.«

»Liv, das sind wirklich Menschen.«

Auf der Übertragung der Drohnenkameras waren tatsächlich zwei Personen zu erkennen. Reale Menschen auf der Erde! Die KI identifizierte einen Mann und ein Kind. Beide hatten ungewöhnlich langes Haar und im Nacken zusammengebunden. Ihre Kleidung wirkte schlicht, vielleicht aus Tierhäuten hergestellt.

»Die sind viel zu jung, um Überlebende der Observation VI zu sein.« Sida musterte nachdenklich den Monitor, der das Bild der Drohne übertrug.

»Sei vorsichtiger. Wir wollen sie nicht verletzen.«

»Die leben hier illegal, Liv. Die haben keine Rechte. Die dürften gar nicht hier sein.«

»Trotzdem sind es Menschen, Sida. Es ist nicht unser Auftrag, ein Massaker anzurichten. Wir sollen etwaige Überlebende aufspüren und zum Mars zurückbringen.«

»Ich denke nicht, dass es diejenigen sind, die ein Notsignal gesendet haben. Sie fliehen vor uns und haben augenscheinlich nicht auf uns gewartet.«

Sida jagte die Drohnen hinter den Fliehenden her, überholte sie damit, schnitt ihnen den Weg ab und trieb sie zurück zur Lichtung.

»Ich werde versuchen, sie auf die offene Fläche zu treiben, dann kann ich sie gefahrlos betäuben. Im Wald könnte der Strahl abgelenkt werden oder sie prallen bewusstlos gegen so einen Baumstamm.«

»Gut«, sagte Liv. »Mach das so.«

Sida grinste und ließ ihre Kidy-Drohnen hinter den zweien herjagen. Das Kind erreichte die Lichtung zuerst. Der Mann schoss einen Pfeil auf eine der Drohnen ab. Das Fluggerät wurde zwar getroffen, allerdings nicht beschädigt.

Sida schnaubte verärgert. »Der Mistkerl schießt auf meine Kidys. Ich bitte um die Erlaubnis, zurückschießen zu dürfen.«

Sie bemerkte, wie Liv tief durchatmete. Eigentlich wollte sie nicht sofort einen Konflikt heraufbeschwören, aber so etwas konnte sie nicht durchgehen lassen. Diese Menschen hielten sich illegal auf der Erde auf und griffen sie mit Waffen an.

»Nur den Betäubungsstrahl!«, antwortete die Captain.

»Weißt du, gegen wie viele Gesetze die verstoßen? Die haben Waffen und ich denke, dass sie damit geschützte Wildtiere erlegen.«

»Wir nehmen sie fest. Aber lebend!«

Sida tippte auf den Monitor und der Betäubungsstrahl ließ das Kind auf die Wiese fallen. Der Mann schien jetzt in Panik zu geraten und legte erneut einen Pfeil auf seinen antiquarischen Bogen. Sida nahm ihn ins Visier, schoss und auch er stürzte betäubt auf die Grasfläche.

Sida bereitete alles für den Ausstieg vor. Jedes Mitglied des Landeteams trug einen Anti-G-Anzug. Mit dem Scan ihrer Iris öffnete sie eine kleine Klappe, auf der das Wappen des Ministeriums für Sicherheit und Terrorbekämpfung aufgedruckt war.

»Was ist das?«, fragte Liv.

»Nur für den Notfall«, antwortete Sida und drückte der Captain eine Energiepistole in die Hand.

»Wir haben Waffen an Bord?« Die Captain war sichtlich erstaunt.

Sida nickte gelassen. »Für den Fall, dass wir angegriffen werden.«

»Aber wir sind ein Forschungsschiff. Dass wir landen, war nicht vorherzusehen.«

»Es lag durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit vor, dass es Überlebende der Observation VI geben könnte. Wir sind auf alles vorbereitet.«

Sichtlich widerwillig heftete die Captain die Waffe an den Anzug.

Das vierköpfige Landeteam stand erwartungsvoll an der Ausstiegsluke des Shuttles irgendwo auf der nördlichen Halbkugel. Trotz des Trainings und des Anti-G-Anzugs spürte Sida die fast dreifache Schwerkraft der Erde auf sich lasten. Der Anzug konnte die Gravitation nicht verringern, auch, wenn der Name dies suggerierte. Er unterstützte lediglich die Muskeln durch Stimulation und die Gelenke mit kleinen Servos und war in der Lage, durch gezielte Druckausübung auf bestimmte Körperregionen den Blutdruck zu regulieren. In den letzten Jahrhunderten hatte der Marsmensch eine Evolution vollzogen, die ihn an die niedrigere Gravitation seines Wahlheimatplaneten angepasst hatte. Die Erde war nun ein gefährlicher Ort für seinen Organismus.

Endlich glitt die Luke zur Seite und Sida trat hinaus. Durch das Com des Helms hörte sie unerwartet laute Außengeräusche, unbekannte Klänge, vielleicht von Tieren. Reflexartig zuckte ihre Hand zur Waffe am Oberschenkel, aber sie beließ diese an Ort und Stelle, legte nur vorbeugend die Finger auf den Griff.

Liv hatte ihre Reaktion offensichtlich bemerkt. »Töten ist nur die letzte Option«, befahl die Captain. »Wenn alles optimal verläuft, werden wir keine Spuren hinterlassen und möglichst wenig in die natürlichen Gegebenheiten eingreifen.«

Sida nickte zustimmend, denn momentan hatte die Captain noch die vollständige Befehlsgewalt. Dies würde sich in absehbarer Zeit jedoch ändern. Eine Information, die sie als Security Agent besaß, aber nicht Liv, obwohl sie die Captain war.

Die Laute, die aus dem nahen Dschungel drangen, klangen exotisch, verlockend und gleichzeitig beängstigend. Das grüne Pflanzengewirr schränkte den Blick ein.

»Ich gehe voraus. Vielleicht ist er noch nicht komplett sediert. Wir wollen ja nicht, dass er uns ein Loch in den Anzug schießt«, sagte Sida.

»Sei vorsichtig.« Liv trat hinter ihr auf die Wiese.

Sida bemerkte, dass ihre Schritte in der ungewohnten Umgebung unbeholfen waren. Die Schwerkraft machte sich trotz des Trainings bemerkbar. Sie erreichte die bewusstlosen Körper. Der Mann blickte sie zwar bewegungsunfähig, aber aus wachen blauen Augen an. Vorsichtshalber zielte sie auf ihn und betäubte ihn komplett mit einem weiteren Strahl.

»War das notwendig?«, fragte Liv gereizt.

»Ich verfahre nach der Standardprozedur für Terroristen«, erwiderte Sida kühl.

»Terroristen?«, murmelte Liv. »Der wollte nur sein Kind verteidigen.« Die Captain betrachtete den Mann am Boden. »Es muss ungefähr im Alter meiner Tochter sein.« Liv atmete schwer aus.

Sida missfiel die emotionale Reaktion von Liv. Diese Menschen hatten das oberste Gesetz gebrochen. Sie konnte kein Mitleid für sie aufbringen. Auch die Regung ihrer Captain empfand sie als unprofessionell und unangebracht. Sie stieß den Mann am Boden leicht mit der Stiefelspitze an, um zu überprüfen, dass er komplett sediert war und keine Gefahr mehr bestand. Das Band in seinem langen blonden Haar hatte sich gelöst und das Haar verteilte sich offen um seinen Kopf. Sein Gesicht wirkte jung, vielleicht ihr Alter, war aber von einigen Narben auf Stirn und Kinn gezeichnet. Der Bart war nicht sonderlich lang, schien aber unprofessionell gestutzt worden zu sein.

»Gut, bringen wir sie ins Shuttle«, ordnete Liv an. »Ihr transportiert sie dann zum Schiff in den Orbit. Der Mann kann uns gewiss wichtige Informationen über Überlebende oder sonstige illegale Erdgeborene liefern. Joe und ich werden uns auf die Suche nach dem Ausgangsort des Signals begeben. Es muss im Umkreis eines Kilometers abgesetzt worden sein. In fünf Erdstunden treffen wir uns wieder hier.«

»Wir werden hier sein«, entgegnete Sida.

4

Liv schlug mit Joe eine nördliche Richtung ein, nachdem sie Sida und Midori behilflich gewesen waren, die zwei betäubten Körper ins Shuttle zu tragen. Die Captain beobachtete, wie Joe dem davonfliegenden Fahrzeug hinterherblickte. Jetzt waren sie auf sich allein gestellt in einer für sie unbekannten, gefährlichen und zugleich aufregenden Welt.

Das Orientierungsgerät am Handgelenk des Ingenieurs leitete sie. Bald tauchten sie ein in das Gewirr von Pflanzen, welche die beiden noch nie gesehen hatten. Baumstämme in verschiedenen Dicken und mit unterschiedlicher Rinde reihten sich in Unordnung bis in die Unendlichkeit ihres Blickfeldes. Sonnenstrahlen durchbrachen wie dünne Leitstrahlen das Blätterdach und richteten ihren Spot auf filigrane Blattpflanzen, die den Boden bedeckten.

Liv fokussierte den Scanner des HOWIs an ihrem Handgelenk auf eins dieser Blätter, welches am Ende zu einer Spirale gerollt war.

»Echtes Wurmfarn – Dryopteris filix-mas«, erklärte die freundliche Stimme des HOWIs.

»Unfassbar, dass wir in einem wirklichen unendlichen Wald herumlaufen.« Joe blickte sich fasziniert um, strich über geriffelte Borke und scannte das Blatt eines dicken Baumes.

»Quercus robur, Stieleiche, mutierte Form.« Der Mann lächelte versonnen hinter der Scheibe seines Helms. »Ich habe noch nie so viele verschiedene und dazu gewaltige Pflanzen an einer Stelle gesehen. Das ist nicht zu vergleichen mit den Gemüsefarmen unter den Kuppeln auf der Meridiani Planum.«

»Selbst dort war ich noch nicht«, antwortete Liv.

»Ich habe als Student dort gearbeitet und mich um die Systeme der Wasserversorgung gekümmert.«

Liv blieb stehen und beobachtete ein Tier, das auf einem Ast saß. Ein Vogel – so viel konnte sie selbst erkennen.

»Wenn diese Mission nicht wäre, dann würde ich mich gerade mit meinem Mann und meiner Tochter in Apia Paradise befinden.«

»Oh. Das tut mir leid.«

»Nein. Ich bereue das nicht. Hey, sieh dich um, Joe. Das ist richtige Natur. Ursprünglich und nicht künstlich angelegt. Diese Erfahrung ist unbezahlbar.«

»Ja, das ist wahr.«

Der Vogel auf dem Ast blickte zu ihnen herunter. Er schillerte bunt und trällerte laut.

»Fringilla coelebs, Buchfink, männlich, mutiert«, erläuterte das System.

»Mutiert«, wiederholte Joe nachdenklich.

»Wahrscheinlich ist das einfach die natürliche Evolution. Unsere Systeme haben den Zustand der Pflanzen und Tiere von vor über zweihundert Erdjahren gespeichert.«

»Ja, du hast recht. Hört sich nur irgendwie gruselig an.« Joe grinste durch das Helmvisier die drei Marsjahre jüngere Captain an.

Ein filigranes Netzgewebe spannte sich zwischen zwei eng stehenden Bäumen. In den feinen Fäden hingen glitzernde Wasserperlen und in der Mitte ein kleines Tier. Eine Spinne. Liv ließ sich die Art bestimmen.

»Gartenkreuzspinne – Araneus diadematus. Gehört zu den echten Radnetzspinnen. Sie ist leicht giftig. Der Biss kann die menschliche Haut durchdringen und dort Reaktionen hervorrufen, die aber nicht wirklich gefährlich sind.«

Liv ging einen Schritt zurück. Sie bewegte sich in einem Bogen um das Netz und scannte weitere Pflanzen. Einige wurden als toxisch bei Berührung, andere nur beim Verzehr eingestuft. Wobei die KI ihnen jeweils einen Unsicherheitsfaktor mitteilte, den sie nur durch eine Probenanalyse aufheben könnte. Dafür waren momentan jedoch weder die Zeit vorhanden noch die Notwendigkeit gegeben.

Ein ungewöhnliches Glücksgefühl durchströmte Liv. Die wenigsten Menschen würden das je zu Gesicht bekommen, denn das Ökosystem der Erde war gesetzlich geschützt und niemand durfte dort eingreifen. Deshalb war ihre Mission auch so heikel. Einerseits sollten sie nach dem Ursprung des Signals suchen und eventuelle Überlebende bergen, andererseits mussten sie alles unterlassen, was menschliche Spuren auf dem Planeten hinterließ und die neu entstandene Evolution verfälschen könnte. Die Erde war ein geschütztes Naturreservat.

Auf dem Mars gab es kaum etwas Schützenswertes, denn alles, was dort lebte, war von den Menschen angesiedelt worden. Mit der Umwandlung der Atmosphäre klappte es nicht wie geplant und vorausberechnet, deshalb saßen sie noch immer in Kuppelstädten fest. Doch dies wurde von den meisten Menschen akzeptiert. Denn das Anrecht auf ein Leben in grüner Natur hatten sie verwirkt. Das war fast jedem klar. Und Liv freute sich, dass sich die Erde vom Einfluss des Menschen erholt hatte. Sie war zu einem wahren Paradies geworden.

Plötzlich vernahm sie einen ungewöhnlichen Laut, ein Knurren wie von einem Hund. Diese Tiere, die sich die Menschen früher hier als Haustiere hielten, kannte sie nur aus Filmen, aber das Geräusch erzeugte sofort dieses Bild in ihrem Kopf. Haustiere gab es auf dem Mars nicht, keine Tiere, die nur zum Spaß gehalten wurden. Es gab durchaus einige Nutztiere, etwa zur Produktion von Wolle, Honig und weiteren Stoffen wie Gifte und Hormone für Medizinprodukte, doch die Tiere wurden für diese Rohstoffgewinnung nicht getötet.

In den Archen vermehrten wissenschaftliche Teams verschiedenste Wildtiere für den Traum, damit irgendwann den Mars zu besiedeln. Die meisten ehemaligen Tiere und Pflanzen, die sie einst von der Erde retteten und mitnahmen, wurden allerdings in Samen-, Gen- und Embryo-Banken für eine spätere Nutzung aufbewahrt.

Erneut grollte das Knurren zu ihnen heran und Liv drehte sich nach dem Geräusch um. Das Tier stand wenige Meter von ihnen entfernt im Gebüsch und fletschte die Zähne, die lang und bedrohlich wirkten. Sie wusste sofort, dass dies kein Hund sein konnte, denn sein Kopf war in Höhe ihrer Brust.

»Was ist das?«, flüsterte Joe heiser.

Liv bewegte vorsichtig und ohne Hast den Arm, um den Scanner auszurichten.

Die Stimme des Computers drang in ihre Helme. »Canis lupus lupus oder Canis lupus occidentalis, mutiert, männlich, gefährlich. Meine Sensoren erfassen ein hohes Aggressivitätsniveau. Verhalten Sie sich ruhig. Ziehen Sie sich mit bedächtigen Schritten zurück.«

Joes Atem war laut und gehetzt in Livs Helm zu hören.

»Bleib ruhig«, sagte sie. »Geh langsam rückwärts und vermeide hektische Bewegungen.«

»Ich kann mich nicht rühren«, antwortete Joe keuchend.

»Das ist die Angst. Du musst sie überwinden«, befahl Liv. Vorsichtshalber zog sie ihre Waffe.

Und dann machte Joe einen unerwarteten Schritt, stolperte über eine Unebenheit und fiel rücklings zu Boden. Ein irreparabler Fehler.

Der Wolf war ungeahnt schnell. Er schoss vor und lag auf dem Ingenieur, noch bevor Liv schießen konnte. Der Mann wehrte sich verzweifelt gegen das Tier. Die Zähne rissen Stücke aus seinem Anzug, das Visier des Helmes zerbarst. Der Wolf biss ihm in den Arm. Die Zähne des Tiers durchstießen das Gewebe an der Innenseite des Oberarms, wo keine Muskelstimulationsplatten angebracht waren. Joe schrie und Liv schoss, jedoch daneben. Der zur Betäubung vorgesehene Energiestoß verebbte im Gras. Da das Tier sich auf Joes Körper befand, war die Gefahr zu groß, den Ingenieur mit einem weiteren Schuss zu verletzen, deshalb versuchte Liv, das Raubtier durch Lärm abzulenken und veranlasste das HOWI an ihrem Handgelenk, laute Musik abzuspielen. Das Tier ließ tatsächlich von dem Mann am Boden ab und wandte sich nun Liv zu. Von seiner Schnauze tropfte Blut – Joes Blut. Wieder hörte Liv das Knurren und diesmal legte sie sofort auf das springende Tier an.

Noch bevor sich ihr Finger krümmen konnte, quiekte der Wolf auf und stürzte vor ihr ins Gras. Sie gewahrte zwei Pfeile, die sich in die Brust des Raubtiers gebohrt hatten. Es atmete noch und gab winselnde Laute von sich. Zitternd ließ sich Liv auf die Knie fallen. Joe stöhnte und versuchte sich des kaputten Helms zu entledigen.

Unweit von Liv trat unerwartet eine Person aus dem Gebüsch. Es war ein Mensch, ein Mann in seltsam antiquierter Kleidung und grau meliertem langem Haar, das er im Nacken zusammengebunden hatte. Ihm folgten eine junge Frau und ein junger Mann, deren verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit unverkennbar war. Alle drei hatten Bögen in den Händen. Der ältere Mann nickte der Frau zu und diese trat daraufhin nah an den Wolf heran und schoss einen weiteren Pfeil in dessen Herz. Das Tier war tot.

»Sie hätten nicht in sein Revier eindringen dürfen. Normalerweise greifen sie keine Menschen an, da wir nicht in ihr Beuteschema passen. Aber wahrscheinlich hat ihr Anzug ihn irritiert und verängstigt«, sagte der Mann.

Liv zuckte zusammen. Es war wie ein Traum. Der Fremde hielt ihr eine Hand hin und nach kurzem Zögern ergriff sie diese und ließ sich auf die Füße ziehen.

»Mein Name ist Harrison und das ist meine Tochter Lara«, stellte er sich und die Frau vor. »Das ist mein Sohn Lyam.« Er nickte zu dem jungen Mann am Waldrand hinüber, der mit dem Bogen weiterhin auf sie zielte. Auf ein Zeichen von Harrison hin senkte der Mann zögerlich die Waffe.

Liv erstarrte. »Captain Harrison Fawsett?«

Der ältere Mann nickte. »Die Formalitäten können wir lassen. Nur Harrison.«

»Ich bin Captain Liv Heller und das ist mein Bordingenieur Joe Harberg. Wir sind von der Observation VII.«

»Das dachte ich mir schon. Und Sie sind also mit dem Raumschiff gelandet, ja? Legal?«

»Ja«, antwortete Liv. Sie musterte die drei. Harrison wirkte freundlich und keineswegs bedrohlich. Mit seinem langen grauen Haar und der ungewöhnlich natürlich gealterten Haut sah er befremdlich aus. Lara blickte sie aus blauen Augen in einem sommersprossigen Gesicht zurückhaltend an. Sie schien die Lage für sich noch zu sondieren. Sie hatte ihr blondes Haar zu einem Zopf geflochten. Dieser Lyam allerdings präsentierte sich ihr kampfbereit. Er hielt den Bogen zwar nicht mehr auf sie gerichtet, beobachtete sie aber sehr genau. Auf seiner linken Gesichtshälfte zogen sich drei Narben hinunter über den Hals bis unter die Kleidung. Sein Haar war wesentlich kürzer, als das von Harrison und Lara, und auch sein stoppeliger Bart wirkte, als würde er ihn regelmäßig abschaben.

»Widerspricht das nicht der Direktive?«, fragte Harrison.

»Wir erhielten ein SOS-Signal und sollen dem nachgehen«, gestand Liv. Noch konnte sie die Zusammenhänge nicht erfassen. Ob es weitere Gruppen von Menschen hier gab? Oder nur diese Familie?

Harrison nickte. »Ein Signal? Sehr seltsam. Aber darüber können wir später sprechen. Ihr Partner ist verletzt. Wir sollten ihn ins Dorf bringen. Dort können wir ihm helfen.«

»Dorf?«

Harrison grinste geheimnisvoll.

Liv wollte eigentlich erwidern, dass sie ihn im Shuttle oder besser noch in ihrem Raumschiff im Orbit effektiver versorgen könnten. Doch das Shuttle würde erst in einigen Stunden zurück sein und zudem war ihre Neugier entfacht. Wenn dies die Überlebenden der Observation VI unter Captain Harrison Fawsett waren, so mussten der Mann und natürlich auch das Kind, welche sie gefangen genommen hatten, auf der Erde geboren sein, ebenso diese Lara und dieser Lyam. Und augenscheinlich hatten sich ihre Körper wieder an die irdischen Verhältnisse angepasst, denn sie benötigten keine Anti-G-Anzüge.

Liv blickte Joe an. Der Ingenieur hatte den Helm abgenommen und war gerade dabei sich durch den aufgerissenen Anzug ein Schmerzmittel in den Arm zu injizieren. Harrison hatte sich neben ihn gehockt und Verbandszeug aus seinem Rucksack genommen. Er zog ein Messer aus einer Scheide am Gürtel und trennte den Ärmel von Joes Anzugs etwas weiter auf, um ihm durch die Öffnung einen Verband anlegen zu können.

»Die Muskelstimulatoren Ihres Anzugs sind noch intakt und werden Sie weiterhin gegen die Erdgravitation unterstützen.«

»Oh, verflucht«, stieß Joe entsetzt aus. »Aber jetzt bin ich verseucht. Ich werde sicher an einer Infektion unbekannter Viren oder Bakterien sterben. Nicht nur durch die Bisswunde, sondern durch das Einatmen der ungefilterten Luft.«

Harrison umwickelte den zerrissenen Ärmel ebenfalls mit Verbandszeug, offenbar, um die Muskelstimulationsplatten an der richtigen Stelle zu fixieren. Er kannte sich aus. Logisch.

»Ich kann Sie beruhigen. Nach unserer Erfahrung gibt es nur noch wenige gefährliche Erreger auf der jetzigen Erde. Wahrscheinlich sind sie mit ihren Wirten ausgestorben. Denn nach unserem Absturz kam es zu keiner Epidemie. Niemand starb an einer offenbar unbekannten Seuche. Die Bisswunde dagegen kann durchaus zu einer gefährlichen Infektion führen. Aber ich nehme an, dass Sie vorschriftsmäßig gegen die gängigen Krankheiten geimpft sind.«

»Ja«, erwiderte Liv. »Daran hat sich nichts geändert. Wer einen Observationsflug zur Erde unternimmt, muss darauf vorbereitet sein, mit gefährlichen Erregern in Kontakt zu kommen, auch, wenn dies die erste legale Landung darstellt.«

»So ist es. Also kein Grund zur Sorge. Und den geringen Luftdruckunterschied übersteht der Körper ebenfalls problemlos. Den Anti-G-Anzug sollte Sie jedoch nicht ablegen.« Harrison lächelte und erhob sich.

Liv überlegte kurz und entschloss sich, gleichfalls den Helm abzunehmen.

»Nein!«, rief Joe. »Wir können ihm nicht vertrauen.«

»Warum sollte er uns vor einem Wolf retten und dann durch Viren sterben lassen?«

»Trotzdem hättest du das als Kommandantin nicht tun dürfen.«

»Du hast recht und ich werde mich den Quarantänevorschriften unseres Schiffs unterordnen. Genau wie du. Dann bist du nicht allein in der Isolierkammer.«

Joe schüttelte missbilligend den Kopf.

»Sie erwähnten ein Dorf, Harrison. Also sind Sie nicht der einzige Überlebende gewesen.«

»Nein, sicher nicht. Sonst würde es Lyam und Lara nicht geben.« Er lachte.

»Wie viele Ihrer Besatzung haben den Absturz denn überlebt? Und warum wurden Sie und Ihre Leute nicht von unseren Suchdrohnen aufgespürt?«

Harrison richtete fast verlegen den Blick zu Boden.

»Viele Fragen auf einmal. Ich werde Ihnen alles beantworten, was Sie wissen wollen. Kommen Sie mit ins Dorf.«

Plötzlich trat dieser Lyam näher heran. »Das sollten wir nicht tun, Vater. Wir können diese Fremden nicht mit nach Hause nehmen.«

»Keine Sorge. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Liv erscheint mir eine vernünftige Frau zu sein. Sie wird uns kein Killerkommando auf den Hals schicken.«

»Danke für Ihr Vertrauen, Harrison«, antwortete Liv. »Ich habe nicht vor, Ihnen zu schaden.«

Harrison nickte und Lyam schnaubte missbilligend.

»Ich würde mich freuen, Ihr Dorf kennenzulernen«, fügte Liv hinzu. »Wie weit ist es entfernt?«

»Etwa eine Stunde.«

Liv rechnete sich aus, dass die Entfernung zwischen vier und fünf Kilometer betragen musste. Das könnte zu schaffen sein, bis Sida zurück war. »Wir werden in drei Stunden wieder hier abgeholt«, erklärte sie deshalb und zeigte auf einen Punkt auf einer Karte, die der HOWI darstellte.

Harrison nickte. »Eventuell können Sie das hinauszögern. Es ist nicht sinnvoll, nachts durch den Wald zu laufen.«

»Gut«, antwortete Liv. Ich werde meiner Security Agent mitteilen, dass sie uns erst in achtzehn Stunden abholen soll.«

Liv wollte eine Sprechverbindung aufbauen, doch Harrison hielt sie mit einem Griff um ihr Handgelenk zurück. »Teilen Sie es ihr schriftlich mit. Nur ein Satz und dann legen Sie beide jegliche Technik ab, durch die ihr Schiff Sie tracken kann.«

Liv sah Harrison forschend an. Sie wusste nicht, wie sie diese Anweisungen einschätzen sollte.

»Keine Angst«, erklärte er. »Ich habe nicht vor, Ihnen etwas anzutun. Wenn ich darauf aus wäre, hätten Sie längst einen Pfeil im Herzen.«

»Ich weiß nicht«, murmelte Joe warnend. »Wir können ihm nicht einfach so vertrauen.« Er hockte am Boden mit Schweißperlen auf der Stirn. »Sieht er für dich aus wie jemand, der ein Hilfesignal gesendet hätte? Jemand, der Hilfe nötig hätte?«

Liv presste die Lippen aufeinander. Joe hatte recht. Harrison wirkte nicht hilfebedürftig, aber er machte auch nicht den Anschein, ein Aggressor zu sein.

»Du brauchst medizinische Versorgung, Joe. Und wir benötigen ihren Schutz. Ich denke, das Risiko, Schaden zu nehmen, ist größer, wenn wir hier herumsitzen und drei Stunden auf Sida warten, als wenn wir dem Captain vertrauen.«

»Der Meinung bin ich nicht. Aber du musst das entscheiden. Du bist die Captain.«

»Seien Sie unbesorgt, wir sind keine Kannibalen.« Harrison lachte.

»Warum dann das Ablegen der Hologram Wrest Informators?« Joe ließ sich erschöpft ins Gras fallen.

»Weil ich das oberste Dekret kenne. Ich möchte nur meine Leute schützen. Ich werde Sie in achtzehn Stunden unbeschadet wieder hier abliefern. Versprochen.« Er hielt Liv die Hand hin, um den Vertrag zu besiegeln.