21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

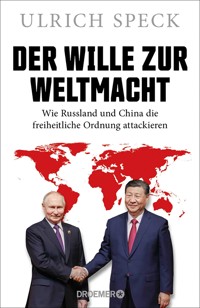

»Wie kaum einem anderen gelingt es Ulrich Speck, die globalen Dynamiken zu durchschauen und auf den Punkt zu bringen. Seine Analyse macht deutlich, was in den kommenden Jahren für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von entscheidender Bedeutung sein wird.« Carlo Masala, Professor für internationale Politik, Universität der Bundeswehr, München Wie die Allianz der Diktatoren Putin und Xi Jinping die Freiheit bedroht Die sicherheitspolitische Weltlage gleicht einem Pulverfass – während Russland seit 2014 in der Ukraine einen Krieg führt, rasselt China im Südpazifik mit den Säbeln. Gleichzeitig droht im Nahen Osten auch der Konflikt zwischen Iran und Israel vollends zu eskalieren. Der renommierte Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck zeigt in seinem politischen Sachbuch, dass die Eskalation der Weltlage kein Zufall ist, sondern gezielt von zwei revisionistischen Weltmächten vorangetrieben wurde. Er zeichnet nach, wie Russland und China seit Jahrzehnten eine gemeinsame Agenda verfolgen, um die westlich-freiheitliche Weltordnung zu überwinden. Der Westen reagiert darauf bisher mit Verunsicherung – doch wenn nicht einen entschlossenen machtpolitischen Kurswechsel vollzogen wird, stehen uns dunkle Zeiten bevor. »Wir sehen Veränderung, wie wir sie seit 100 Jahren nicht erlebt haben. Und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen vorantreiben.« Xi Jinping bei einem gemeinsamen Auftritt mit Vladimir Putin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ulrich Speck

Der Wille zur Weltmacht

Wie Russland und China die freiheitliche Ordnung attackieren

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die sicherheitspolitische Lage gleicht einem Pulverfass. Russland führt einen großen Krieg in der Ukraine, der sich zugleich gegen die europäische Sicherheitsordnung richtet. In Asien rasselt China mit den Säbeln und droht damit, Taiwan mit Gewalt einzunehmen. Der globale Frieden, der nach dem Ende des Kalten Krieges eingekehrt schien, ist bedroht. Der renommierte Experte für Außen- und Sicherheitspolitik Ulrich Speck macht in seinem politischen Sachbuch deutlich, dass die Eskalation der Weltlage gezielt von zwei revisionistischen Weltmächten vorangetrieben wird. Er zeigt, dass Russland und China eine gemeinsame Agenda verfolgen, um die westlich-freiheitliche Weltordnung zu überwinden. Der Westen reagiert darauf bisher mit Verunsicherung. Wenn es nicht zu einem entschlossenen Kurswechsel kommt, stehen uns dunkle Zeiten bevor.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Einleitung

Gemeinsame geopolitische Interessen

Ein strategischer Pakt

Das eigene politische Überleben sichern

Kampf für eine neue Weltordnung

Die Welt für Autokraten sicher machen

Das langsame Erwachen des Westens

Worum es in diesem Buch geht

Putins Kampfansage an den Westen

Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung

Der Bruch mit dem Westen

Putins Anspruch auf die Ukraine

Gegen Amerikas Dominanz in Europa

Putin und das Erbe der Sowjetunion

Russlands Strategie der Dominanz

Der Weg in den Krieg gegen die Ukraine

Die Schlüsselrolle der Ukraine

Die Emanzipation der Ukraine

Das Scheitern der Diplomatie

Die Entscheidung zur Invasion

Auf dem Weg zu einem neuen Imperium?

Zustimmung zum Krieg

Auf dem Weg zur Weltmacht: Chinas globale Ambitionen

Die absolute Herrschaft der Partei

Drei Säulen der Parteiherrschaft

Kontrolle und Abschottung

Die umfassende Autorität der Partei

Überwachung und Unterdrückung

Bedrohung von außen

Im Systemwettbewerb mit dem Westen

Von der Innen- zur Außenpolitik

Globaler Systemwandel als Ziel

Die strategische Wende

Regionale Hegemonie

Taiwan hat Priorität

Konflikt mit den Philippinen

Konflikt mit Japan

Konflikt mit Indien

Globale Vormacht

Xis Leitlinien für die Außenpolitik

Hauptgegner Amerika

Europa als Spielfeld

Einfluss durch Infrastrukturaufbau

Einfluss in den Vereinten Nationen

Investition in multilaterale Foren

Bereit für den Krieg

Die neuen Imperialisten: Wie Russland und China zusammenarbeiten

Der Gleichklang der Interessen

Der lange Weg zur Partnerschaft

Chinas Interesse an Russland

Russlands Interesse an China

Gemeinsame Agenda

Koordination bei den Vereinten Nationen

Auf der Suche nach Partnern

Iran und Nordkorea – verlässliche Verbündete

Werben um Opportunisten

Europa – schwach und stark zugleich

Skepsis überwiegt

Abwendung vom Westen

Machtpolitische Ambitionen

Die Angst vor der Demokratie

Rhetorische Offensiven

Amerika als Störer der Weltordnung

Der Moment der Autokraten

Der verunsicherte Westen

Das Ende der Illusionen

Realitätscheck für den Westen

Der Traum von der »neuen Weltordnung«

Transformation und Modernisierung

Russland: Von der Integration zur Konfrontation

Hoffnung auf ein neues demokratisches Russland

Das Konzept der strategischen Partnerschaft

Deutschland: Der europäische Schlüsselpartner Russlands

Obamas Hoffnung auf pragmatische Zusammenarbeit

Trumps Ambivalenz gegenüber Russland

Bidens zögerliche Härte

Folgenreiche Fehleinschätzungen

Europas Beschwichtigungspolitik

China: Von der Einbindung zur Herausforderung

Erste Annäherung in den 1970er-Jahren

Bill Clintons Optimismus der 1990er-Jahre

George W. Bush hofft auf eine konstruktive Beziehung

Barack Obama setzt auf China als globalen Partner

Donald Trump: Der Bruch in der amerikanischen Chinapolitik

Joe Bidens neue China-Strategie

Europa ohne Strategie

Das Scheitern der Idee der Partnerschaft

Selbstbehauptung der Demokratie

Eine Agenda für den Westen

1. Abschied von alten Gewissheiten

2. Weiterer Aufbau militärischer Stärke

3. Verringerung eigener Angriffsflächen

4. Stärkung des Selbstbewusstseins auf der Ebene des Diskurses

5. Vertiefung von Allianzen und Partnerschaften mit anderen Demokratien

6. Stärkung exponierter Partner

7. Vertiefung geopolitischer Partnerschaften mit Nichtdemokratien

8. Frieden durch Stärke

Die vierte Herausforderung der Demokratie

Der Aufstieg der modernen Demokratie

Die Schwäche der Autokraten

Die Stärke der Demokraten

Einleitung

Als der chinesische Präsident im März 2023 nach einem sechsstündigem Treffen mit dem russischen Präsidenten abends den Kreml verließ, hielt er auf der Schwelle, auf dem Weg zur Limousine, noch einmal inne, um sich von seinem Gastgeber zu verabschieden und seine Abschiedsbotschaft zu formulieren: »Derzeit finden Veränderungen statt, wie man sie in einem Jahrhundert nicht gesehen hat«, sagte Xi zu Putin, einen seiner Lieblingssätze benutzend. Dann aber kam es: »Wenn wir zusammen sind, sind wir es, die diese Veränderungen vorantreiben.« Dem chinesischen Präsidenten war offenkundig nicht klar, dass die ein Stück entfernt stehenden Journalisten seine Worte dank ihrer Mikrofone mithörten. »Ich stimme zu«, antwortete der russische Präsident, »pass auf dich auf, bitte, lieber Freund.«1

Für einen Moment lang hatte Xi Jinping versehentlich die sorgsam aufgebaute Deckung aufgegeben – das Bemühen darum, sein strategisches Denken hinter einer Unzahl von vorgestanzten Formeln zu verstecken, um seine Gegner nicht in die eigenen Karten schauen zu lassen. Der seit Jahren von Xi immer wieder verwendete Satz von den »Veränderungen«, die »man sieht«, bekam plötzlich einen neuen Sinn; der chinesische Präsident setzte ihn vom passiven in den aktiven Modus. Was zuvor nach einer historisch-politischen Diagnose klang – die Welt verändert sich nun einmal dramatisch, und China muss sich anpassen –, enthüllte Xi an jenem Abend als Kern einer Strategie, seiner eigenen: Es ist China, das die Veränderungen vorantreibt. Das Ereignis, das Xi zufolge die Geschichte so dramatisch verändert, ist der Aufstieg Chinas.

Doch damit nicht genug: Was Xi mit seiner Bemerkung ebenfalls offenbarte, betraf Chinas Haltung gegenüber Russland, das im Februar des Vorjahres mit dem Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine der bestehenden Ordnung den offenen Kampf angesagt hatte. Xi sieht Russland als Partner bei seinem Plan, die Weltordnung umzubauen und Veränderungen voranzutreiben, »wie man sie in einem Jahrhundert nicht gesehen hat«. Wenn Russland mitmacht, dann sind es »wir«, die diese epochalen Veränderungen vorantreiben. Das hat Xi nicht einfach nur so dahingesagt, vielmehr handelte es sich offenkundig um die zentrale Botschaft seines Besuches in der russischen Hauptstadt.

Gemeinsame geopolitische Interessen

Xis Worte beschreiben eine Strategie, die auf globale Vormacht und Vorherrschaft abzielt. Seit seinem Amtsantritt als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas im November 2012 und seiner Wahl zum Staatspräsidenten im März 2013 hat Xi systematisch die Macht im Land in seinen Händen konzentriert. Unangefochten dominiert er heute die chinesische Politik. Zugleich hat er China als Weltmacht etabliert: mit dem Ausbau der Streitkräfte und einer strategischen Neupositionierung der Wirtschaft, die eine zunehmende globale Dominanz und Autonomie anstrebt. In den Jahren, in denen Xi an der Macht ist, hat sich China tatsächlich zum Wettbewerber der USA um die Position der globalen Führungsmacht entwickelt, wie die amerikanische Nationale Sicherheitsstrategie im Oktober 2022 feststellte: China seiseitist jetzt der »einzige Wettbewerber, der die Absicht hat, die internationale Ordnung neu auszurichten, und der, in zunehmendem Maße, die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht dazu besitzt«.

Dabei setzt der chinesische Präsident schon lange auf die enge Partnerschaft mit der anderen eurasischen Großmacht – Russland. Während des Kalten Krieges war China zur Sowjetunion, zuvor das große Vorbild für Mao und seine Kommunisten, auf Distanz gegangen. 1969 eskalierte ein Grenzkonflikt sogar zu einem begrenzten Krieg. Mao sah die Sowjetunion zunehmend als Bedrohung, weshalb er freundschaftliche Beziehungen mit dem Erzfeind der Sowjetunion anbahnte – 1972 reiste US-Präsident Richard Nixon mit seinem Sicherheitsberater Henri Kissinger nach China. Erst knapp zwanzig Jahre später führte der Zusammenbruch der Sowjetunion Ende 1991 zur Wiederannäherung.

Xi hat diesen Prozess ganz besonders zu seiner Sache gemacht: Seine erste Auslandsreise als chinesischer Präsident im März 2013 führte ihn nach Moskau. Seither ist Xi neunmal nach Russland gereist; beide Präsidenten haben sich über vierzigmal bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen, in Moskau, in Peking oder bei Gipfeltreffen anderswo.

Die wachsende Nähe zwischen Russland und China führte zur Verabschiedung einer gemeinsamen umfassenden Erklärung im Februar 2022, die eine Art Manifest darstellt, in dem die beiden eurasischen Mächte ihren gemeinsamen Anspruch deutlich machen, eine neue Weltordnung zu errichten. »Einige Akteure«, heißt es dort, »behindern die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit«, in unmissverständlicher Anspielung auf die USA und ihre Verbündeten. China und Russland hingegen seien »als Weltmächte« bereit, »Verantwortung zu übernehmen«, um eine »wohlhabendere, stabilere und gerechtere Welt aufzubauen«.2

Das gemeinsame Manifest wurde knapp drei Wochen vor Russlands Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 veröffentlicht – zu einem Zeitpunkt, als Washington schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, die russische Kriegsmaschinerie noch stoppen zu können, und überall in westlichen Hauptstädten verzweifelte letzte diplomatische Bemühungen unternommen wurden, Russland doch noch von der Invasion abzubringen. Offenkundig hielt all dies die chinesische Seite nicht davon ab, gemeinsam mit Russland den Kampf um eine neue, postamerikanische Weltordnung zu verkünden.

Dass Xi Jinping dann ein Jahr später, im März 2023, nach Moskau reiste, machte deutlich, dass China Russlands Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine, der zugleich eine Kampfansage gegen den Westen war, offen unterstützte. Das schlug sich auch nieder in der Lieferung sogenannter Dual-Use-Güter, insbesondere Halbleiter und Maschinenteile, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Im April 2024 erklärte US-Außenminister Antony Blinken: »Russland hätte Mühe, seinen Kampf gegen die Ukraine ohne Chinas Unterstützung« weiterzuführen.3

Dabei ist der chinesischen Seite klar, dass es Russland um mehr geht als um die Ukraine. Im gemeinsamen Manifest vom Februar 2022 heißt es, China stehe den Vorschlägen Russlands zur »Schaffung langfristiger Sicherheitsgarantien in Europa wohlwollend gegenüber und unterstützt sie«. Das bezieht sich auf die zwei Ultimaten, die Moskau im Dezember 2021 an die USA und die NATO geschickt hat und in denen die USA aufgefordert wurden, sich aus Ost- und Ostmitteleuropa weitgehend zurückzuziehen. Russlands Ziel, sich die Nachbarschaft wieder zu unterwerfen, wie im Kalten Krieg, wird in Peking offenbar mit Wohlwollen gesehen. Kein Wunder: China bemüht sich in sehr ähnlicher Weise darum, seinerseits eine Zone des privilegierten Einflusses und der Kontrolle zu schaffen: Taiwan zu unterwerfen und das Südchinesiche wie das Ostchinesische Meer unter chinesische Vorherrschaft zu bringen.

Ein strategischer Pakt

Es wird immer deutlicher: Russland und China wollen nicht einfach nur ihre Position innerhalb der bestehenden Ordnung verbessern, wie man im Westen lange gemeint hat. Sie wollen weitaus mehr: eine grundlegend andere Weltordnung. Zum einen geht es ihnen darum, amerikanische Dominanz zurückzudrängen, um ihre eigene Macht und Vorherrschaft in ihrer Nachbarschaft wie auch auf globaler Ebene auszuweiten. Zum anderen geht es ihnen darum, die Grundprinzipien der bestehenden Weltordnung auszuhebeln. Anstelle einer prinzipiellen Gleichberechtigung der Staaten, wie sie die Charta der Vereinten Nationen von 1945 festschreibt, soll eine imperiale Ordnung etabliert werden. Mit seinem Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine macht Russland das in Europa deutlich, während China immer massiveren militärischen Druck gegen Taiwan anwendet und eine schleichende Annexion des Südchinesischen Meeres betreibt.

In dieser neuen Ordnung muss sich der physisch Schwächere dem Stärkeren unterordnen. Wie es der chinesische Botschafter in Schweden Gui Congyou im Januar 2020 in einem Rundfunkinterview darlegte: Die Beziehung zwischen schwedischen Journalisten, die sich kritisch gegenüber China geäußert hatten, und der chinesischen Regierung sei vergleichbar dem Kampf eines Leichtgewichtsboxers, der 50 Kilo wiege und einen Schwergewichtsboxer von 95 Kilo herausfordere. Der Schwergewichtler »rät dem Leichtgewichtsboxer, aus gutem Willen, wegzugehen und sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, doch dieser weigert sich, zuzuhören, und bricht sogar in das Haus des Schwergewichtsboxers ein. Welche Wahl hat der Schwergewichtsboxer Ihrer Meinung nach?«4 In dieser Weltsicht geht es nicht mehr um Regeln und Rechte, sondern nur um die physische, also letztlich militärische Stärke.

Nach Jahrzehnten der wirtschaftlichen und technologischen Aufholjagd ihrer Länder glauben die Herrscher in Russland und China, sich in einer Position der Stärke gegenüber dem Westen zu befinden. In ihrer Wahrnehmung hat sich die Machtbalance gegenüber dem Westen zu ihren Gunsten verschoben.

Seit der Finanzkrise 2008 gelten die USA als angeschlagen, wenn nicht angezählt. Jede Bemühung Washingtons, Spannungen hinter sich zu lassen und doch noch ein partnerschaftliches Verhältnis zu Russland und China zu entwickeln, wird als Zeichen der Schwäche gelesen. Jede Uneinigkeit zwischen den USA und ihren Verbündeten wird gedeutet als Signal, dass der Westen kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ob Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU oder der Aufstieg des Populisten Donald Trump: In Moskau und Peking verfolgt man mit größter Aufmerksamkeit, was man als womöglich letzte Zuckungen des demokratischen, marktwirtschaftlichen, von den USA geführten Lagers sieht.

Putin und Xi, die sich beide zielstrebig in den Besitz der unumschränkten Macht in ihren Ländern gebracht haben, sind beide im fortgeschrittenen Alter, jenseits der siebzig. Sie haben beide den Ehrgeiz, ihre Länder als machtvolle Imperien neu zu begründen. Beide sind fasziniert von der Geschichte ihrer Länder und wollen wie die legendären Führer der Vergangenheit in die Geschichtsbücher Russlands und Chinas eingehen. Beide haben nicht mehr allzu viel Zeit, ihre Ziele in die Tat umzusetzen.

Und so sehr beide als Autokraten gewohnt sind, konkurrierende Machtzentren auszuschalten, wenn nötig mit Gewalt, so klar steht ihnen doch vor Augen, dass sie für ihre Absicht, die Welt neu zu ordnen, Partner brauchen.

Für China ist Russland unverzichtbar. Russland bringt zwar weitaus weniger ökonomisches Gewicht auf die Waage als China. Aber es hat weiterhin eine starke Stellung in den Regionen, die von der Sowjetunion einst beherrscht oder dominiert wurden: Zentralasien, Südkaukasus, Osteuropa, Balkan, zunehmend auch wieder im Nahen Osten, in Nordafrika und im subsaharischen Afrika.

Als Nuklearmacht befindet sich Russland auf Augenhöhe mit den USA; es hat nach wie vor eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie und verfügt über Streitkräfte, die anders als die chinesischen mittlerweile eine Menge an Kampferfahrung vorweisen können. Mit seinem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und seiner Mitgliedschaft in vielen internationalen Organisationen und Gruppierungen, mit einem erfahrenen, professionellen diplomatischen Apparat hat Russland auch weiterhin beträchtlichen globalen Einfluss, bleibt neben China das andere eurasische Schwergewicht.

Umgekehrt ist China für Russlands frontalen Angriff gegen den Westen unverzichtbar. Chinas Unterstützung gibt Russland internationale Legitimität und verhindert die drohende Isolation. Und ohne Chinas wirtschaftliche und technologische Hilfe könnte Russland seine Kriegsmaschinerie nicht aufrechterhalten. Gemeinsam mit China kann Russland am Aufbau eines neuen Netzwerks der antiwestlichen Kräfte arbeiten, das unter anderem den Iran und Nordkorea umfasst.

Das eigene politische Überleben sichern

Dass Russland und China die bestehende Ordnung zunehmend attackieren und die führende Schutzmacht dieser Ordnung, Amerika, zurückzudrängen suchen, hat nicht nur mit den machtpolitischen Ambitionen ihrer Anführer zu tun. Es liegt vor allem daran, dass für sie weitaus mehr auf dem Spiel steht: Es geht um ihr Überleben. Was die herrschenden Eliten in Russland und China dazu bringt, den hohen Preis für die Konfrontation mit Amerika und seinen Verbündeten zu zahlen, ist nicht nur die Hoffnung auf noch mehr Macht und noch mehr Reichtum. Es ist vor allem die Angst davor, alles zu verlieren – die Angst vor einer demokratischen Revolution, die sie hinwegfegen könnte. Xi und Putin kämpfen für die Stabilität der autokratischen Herrschaft, von der ihr Status und womöglich ihre Existenz abhängt. Dieses Motiv erst gibt der neuen globalen Auseinandersetzung ihre Unerbittlichkeit und Härte.

Die Öffnung gegenüber dem Westen war für die Machteliten in beiden Ländern eine Überlebensnotwendigkeit. Die Experimente mit einer vom Staat durchgeplanten und organisierten Wirtschaft hatten beide Länder in den ökonomischen Niedergang geführt. China ging unter Deng Xiaoping den Weg von »Öffnung und Reform«, um eine nachholende Modernisierung des Landes mithilfe des Westens einzuleiten – nachdem Maos Experimente einer gewaltsamen Modernisierung kläglich gescheitert waren. Russlands ökonomische Reform nach dem Kalten Krieg scheiterte weitgehend, es profitierte aber von einem Boom der Nachfrage nach Russlands Öl und Gas, mit denen es insbesondere Europa belieferte.

Mit dem neuen Reichtum gewannen die herrschenden Eliten neues Selbstbewusstsein. Doch zugleich wuchs auch die Unsicherheit. Neue Macht und neuer Reichtum entwickelten sich unter den Bedingungen der Autokratie. Den Eliten in Russland und China, die sich den Reichtum ihrer Länder zum erheblichen Teil aneigneten, fehlte es aber an einem grundlegenden Element von Stabilität – an Legitimität.

Die neuen Eliten, die zum Großteil die alten waren, brauchten Öffnung und Reform, um reich zu werden. Zugleich brachten Öffnung und Reform auch neue, für ihre Herrschaft existenziell bedrohliche Ideen und Normen ins Land: Demokratie, Rechtsstaat, Menschen- und Bürgerrechte. Der Aufstieg der Machteliten Russlands und Chinas vollzog sich in einer Welt, die nach dem Ende des Kalten Krieges, in der Hochzeit der Globalisierung, von Demokratie und Menschenrechten als Leitvorstellungen geprägt war. In einer solchen Konstellation aber sind sie nicht wirklich konkurrenzfähig – jedenfalls nicht unter fairen Wettbewerbsbedingungen. Die Machteliten Russlands und Chinas sind somit darauf angewiesen, dass ein repressiver Staat Widerstand unterdrückt. Und sie müssen auf einen globalen Systemwandel setzen: eine Welt, in der ihre Art der Herrschaft als legitim angesehen wird. Nur unter solchen Bedingungen können sie ihren Reichtum und ihre Macht auf Dauer sicherstellen.

Immer wieder erlebten die Machteliten in Russland und China direkte Anfechtungen ihrer Herrschaft, die sie nur mit Gewalt unterdrücken konnten: Putin die Proteste bei seiner Rückkehr in das Präsidentenamt im Winter 2011/12, China die Proteste am Tian’anmen-Platz in Peking im Juni 1989.

Die Angst der Machteliten in Russland und China vor einer Revolution, die sie um ihre Macht bringen könnte, hat einen Namen: »Farbenrevolution«. Damit wurden friedliche Protestbewegungen in der vormaligen Sowjetunion in den frühen 2000er-Jahren bezeichnet, in Georgien, in Kirgisistan und in der Ukraine. Aus offizieller russischer Sicht handelt es sich um amerikanische Versuche, Russlands regionale Vormacht zu schwächen. Putin selbst hat die Demokratiebewegung in Russland, die von den Wahlfälschungen bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2011/12 ausgelöst wurde, amerikanischer Agitation zugeschrieben. Der chinesische Präsident Xi hat diesen Begriff übernommen, offenbar von Russland. Als er 2012 in Amerika war, sprach er »die ganze Zeit über Farbenrevolution«, erinnert sich ein amerikanischer Regierungsbeamter.5 Die Demokratiebewegung in Nordafrika und im Nahen Osten, der sogenannte Arabische Frühling in den frühen 2010er-Jahren, wurde dann als weitere Manifestation sinistrer amerikanischer Unterwanderung von autokratischen Regimes gesehen.

Für die Machteliten in Russland und China ist Demokratie das größte Schreckgespenst. Eine demokratische Revolution würde ihnen alles nehmen, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Macht und Reichtum angehäuft haben, womöglich sogar das Leben. Verkörpert wird diese Bedrohung durch Amerika, als führende Weltmacht, die für Demokratie steht und deren Anziehungskraft sich auch Russen und Chinesen nicht entziehen können.

Kampf für eine neue Weltordnung

Reform und Öffnung zum fortgeschrittenen Westen haben Russland und China stark gemacht, wirtschaftlich und technologisch konnten beide Länder erheblich aufholen. Mit der neu gewonnenen Stärke wächst auch neues Selbstvertrauen. Die autokratischen Eliten bewegen sich aus der Defensive in die Offensive. Sie fühlen sich mächtig genug, nun den Kampf mit einem Westen aufzunehmen, den sie für geschwächt halten. Oben auf der Agenda steht nicht mehr nur die Sicherung des Regimes zu Hause durch das Überwachen der Bevölkerung und das Bestrafen von Dissidenz. Hinzu kommt jetzt die Offensive: das Zurückdrängen der USA und ihrer Verbündeten mit den Mitteln klassischer Machtpolitik. Längst geht es ihnen nicht mehr nur darum, den als subversiv, als bedrohlich angesehenen westlichen Einfluss auf Distanz zu halten, sondern darum, das internationale Umfeld so zu gestalten, dass das amerikanische Modell, das mit Demokratie verbunden ist, weltweit an Einfluss verliert – zunächst in der eigenen Nachbarschaft, aber auch weltweit, wo immer sich Möglichkeiten bieten.

Russland geht dabei voran. Im Nahen Osten, in Nordafrika und im subsaharischen Afrika: Überall stützte Russland Autokraten, um amerikanischen und auch europäischen Einfluss zu verringern, um für Russland eine Machtbasis aufzubauen und um die Verbreitung von freiheitlicher Demokratie zu verhindern. Gemeinsam mit dem Iran gelang es Russland, das Assad-Regime in Syrien, das einen Krieg gegen große Teile seiner Bevölkerung führte, über viele Jahre bis Ende 2024 an der Macht zu halten. In Mali gelang es Russland, Frankreich zu verdrängen, indem es sich als Schutzmacht für das Putschregime anbot. Der Krieg in der Ukraine ist der erste Höhepunkt in Russlands Kampf gegen den Westen.

China hingegen arbeitet bislang vor allem mit massivem militärischem Druck knapp unterhalb der Schwelle des offenen Krieges: gegen Taiwan, das es unterwerfen will, im Ostchinesischen Meer und im Südchinesischen Meer, wo es auf Gegenwehr der US-Verbündeten Japan und die Philippinen trifft. Gegenüber Indien, mit dem es seit Jahrzehnten in einem Grenzkonflikt steht, tritt China erheblich härter auf. Zugleich rüstet China massiv auf und bereitet sich erkennbar auf kriegerische Auseinandersetzungen vor.

Was Russland und China tun, wirkt bei oberflächlicher Betrachtung wie das typische, das klassische Verhalten von großen Mächten, die ihre Einflusszonen sichern wollen. Doch hinter dem Machtkonflikt verbirgt sich der Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie. Und erst der Systemkonflikt verleiht dem Machtkonflikt die Unerbittlichkeit, mit der Russland und China vorgehen. Über Machtfragen könnte man verhandeln, könnte man sich einigen. Doch der Systemkonflikt macht es für Russland und China unmöglich, Kompromisse einzugehen. Das Programm der Sicherung und des Erhalts ihrer autokratischen Regime macht es erforderlich, den Einfluss der USA, der in ihren Augen demokratiefördernd und damit subversiv, bedrohlich ist, immer mehr zurückzudrängen und zu verbannen – im ersten Schritt aus der von ihnen direkt beherrschten Sphäre des eigenen Landes, im zweiten dann auch aus der Nachbarschaft und im dritten Schritt auch auf globaler Ebene.

Die Welt für Autokraten sicher machen

Im November 1918 reiste der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson nach Paris, um die Neuordnung Europas voranzutreiben – seiner Vorstellung nach eine Ordnung, in der demokratische Nationalstaaten eng und vertrauensvoll miteinander kooperieren würden. Nur in einem kongenialen Umfeld, in einer Welt, die nach den in Amerika erfolgreichen demokratischen Prinzipien aufgebaut wäre, würde Amerika auf Dauer sicher sein. Um »sicher für Demokratie« zu werden, musste der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg »auf den bewährten Grundlagen der politischen Freiheit« aufgebaut werden, wie Wilson es im April 1917 vor dem US-Kongress formulierte.

Die Vision Wilsons von einer Welt, die »sicher für Demokratie« ist, blieb die Leitvision amerikanischer Weltpolitik im 20. Jahrhundert: eine Ordnung, in der alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, das von gewählten Vertretern repräsentiert wird, im Rahmen einer Verfassung, die die Institutionen des gewaltenteilig arbeitenden Staates festlegt sowie Menschen- und Bürgerrechte garantiert. Je mehr Länder in dieser Weise als freiheitliche Demokratien verfasst sind, so die amerikanische Globalstrategie, die Wilson konzipert hat, desto sicherer ist Amerika – und desto enger kann die Welt in allen Bereichen kooperieren.

Von diesem Ordnungsentwurf aber fühlen sich die Machthaber in Russland und China unmittelbar, ja existenziell bedroht. Sie haben dem Druck in Richtung Demokratisierung erfolgreich widerstanden. Während der Westen glaubte, mit seiner Politik der Transformation und Integration in Russland und China neue Partner aufzubauen, arbeiteten die Machteliten in Russland und China gezielt daran, eine Machtposition aufzubauen, von der aus sie Amerika und seine Verbündeten würden herausfordern können.

Es geht Putin und Xi darum, eine Ordnung zu errichten, in der die Art ihres Regimes sicher ist – legitim und unangefochten. Das, was sie im Inneren erreicht haben, wollen sie nach außen wenden: eine Welt, die sicher für Autokratie ist.

Das erfordert den Kampf gegen dasjenige Land, dessen Mission es seit über einem Jahrhundert ist, die Welt sicher für Demokratie zu machen: die Vereinigten Staaten von Amerika.

Das langsame Erwachen des Westens

Der Westen hat die wachsende Aggressivität Russlands und Chinas zwar mit Sorge beobachtet – Russlands Angriffe auf Georgien 2008 und gegen die Ukraine 2014/15, Chinas zunehmenden militärischen Druck gegen die Nachbarn seit über einem Jahrzehnt. Doch zugleich war man überzeugt, Moskau und Peking würden ihre neuen imperialen Instinkte zügeln, weil sie die offene Auseinandersetzung mit dem Westen vermeiden wollten.

Die westlichen Hauptstädte waren überzeugt, dass Russland und China nicht an dem Ast sägen würden, auf dem sie sitzen: dass ihr ökonomisches Interesse an der von den USA geprägten internationalen Ordnung so groß sei, dass sie den Kompromiss der Konfrontation vorziehen würden. Je tiefer die Einbindung in die Weltwirtschaft, je enger die Integration, umso geringer das Risiko, dass Russland und China sich gegen die bestehende Ordnung wenden würden, so das Kalkül.

Was der Westen jedoch weitgehend übersah, ja ignorierte, war die Ebene des Systemkonflikts – dass es für das schiere Überleben der herrschenden Eliten in Russland und China zentral ist, demokratische Bedrohungen auszuschalten – und dass sie diese Bedrohungen mit der Macht des Westens, insbesondere der USA, gleichsetzen.

Für viele Jahre mussten die Herrscher in Russland und China ihre wahren Absichten verbergen oder zumindest hinter dem Mantel der glaubwürdigen Abstreitbarkeit verstecken, weil sie sich noch nicht stark genug fühlten, den Kampf gegen die übermächtigen USA aufzunehmen. Das ist vorbei. Im Kalkül der Machthaber in Moskau und Peking sind die USA und ihre Verbündeten schwächer geworden, und sie selbst haben an Stärke gewonnen. Die Schuldenkrise von 2008, die erste Wahl Trumps, der Austritt Großbritanniens aus der EU – all diese krisenhaften Momente im Westen werden als Zeichen von Dekadenz und Verfall des Westens gesehen.

Doch langsam wacht der Westen auf. Was die Wahrnehmung Russlands und Chinas verändert, ist ihr aggressives Verhalten. Russlands Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine wird mit immenser Brutalität und Menschenverachtung geführt, und China unterstützt diesen Krieg. China tritt zugleich gegenüber Europa zunehmend herrisch auf.

Unter Führung der USA hat der Westen sich im Februar 2022 an die Seite der angegriffenen Ukraine gestellt und sich darum bemüht, militärische und andere Unterstützung zu leisten, und gleichzeitig versucht, Russland wirtschaftlich zu isolieren. Zugleich hat die Biden-Regierung versucht, Chinas maritimer Expansion ein Netzwerk aus Verbündeten und Partnern entgegenzustellen, mit Japan in einer regionalen Führungsrolle. Schon unter Trump haben die USA zudem begonnen, den Zugang Chinas zu Spitzentechnologie zu blockieren, diese Bemühungen hat die Regierung Biden fortgesetzt und ausgebaut. Es geht darum, zu verhindern, dass Chinas Streitkräfte, in die Xi massiv investiert, technologisch mit den amerikanischen Streitkräften gleichziehen oder sie sogar noch überholen.

Doch noch überwiegen vielfach die Kräfte der Beharrung. Insbesondere gegenüber China setzen viele noch immer auf Partnerschaft. Dass China den »Systemwandel der internationalen Ordnung mit China in ihrem Zentrum« anstrebt, wie es die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen im März 2023 erklärt hat, ist noch keineswegs Allgemeingut.6 Und im Verhältnis zu Russland gibt es immer noch die Hoffnung, möglichst bald zu einem einvernehmlichen Verhältnis zurückzukehren.

Worum es in diesem Buch geht

Die Kernthese dieses Buchs lautet: Die Machteliten in Russland und China gehen auf Konfrontation mit dem Westen, weil sie sich von demokratischen Bewegungen im Innern bedroht fühlen. Sie wollen einen grundlegenden Systemwandel herbeiführen: einen Wandel der Normen, die den Herrschenden politische Legimität verleihen, weg von der Demokratie und hin zu Prinzipien der Autokratie. Was wie ein klassischer Machtkampf aussieht, ist in Wahrheit ein Kampf um Prinzipien politischer Herrschaft, zwischen Demokratie und Autokratie.

Weil es sich um einen grundsätzlichen Konflikt handelt, wird dieser nicht so schnell wieder verschwinden. Der Westen muss sich vielmehr auf eine langfristige Auseinandersetzung einstellen, womöglich nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte, mit zwei entschlossenen Gegnern, deren Zusammenarbeit nicht nur punktuell ist, sondern auf einem Gleichklang der machtpolitischen und geostrategischen Interessen beider Länder beruht. Jeder Versuch, Russland und China zu spalten, ist vergeblich. Auch wenn beide sich nicht offiziell militärische Unterstützung versprochen haben, handelt es sich doch faktisch um eine Allianz – ein Bündnis auf Dauer, bei dem klar ist, dass der Sieg des einen auch ein Sieg des anderen ist, weil das Ziel, nämlich das Zurückdrängen Amerikas und seiner Verbündeten, bei beiden ganz oben auf der Agenda steht.

Der Westen, der alles versucht hat, dieser Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, hat keine Wahl: Will er sich selbst, seine Lebensweise und seine Grundprinzipien auf Dauer bewahren, muss er sich dieser Auseinandersetzung stellen. Die Hoffnung, Russland und China würden sich auf dem Weg der wirtschaftlichen Integration zu Partnern entwickeln, ist gescheitert, das Gegenteil ist eingetroffen. Die USA und ihre Verbündeten und Partner in Europa und Asien müssen diesen Konflikt als neue Realität akzeptieren und neue Strategien entwickeln und umsetzen, um die Oberhand in dieser Auseinandersetzung zu gewinnen.

In fünf Kapiteln beschreibt dieses Buch, wie es zu dieser neuen Konfrontation kam, wie China und Russland zusammenarbeiten, wie der Westen darauf reagiert und was zu tun ist, damit der Westen und die freiheitliche Ordnung nicht endgültig in die Defensive geraten.

Das erste Kapitel zeichnet Russlands sich wandelnde Haltung gegenüber dem Westen nach, die zum Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 führte. Im zweiten Kapitel geht es um Chinas Aufstieg, um den Charakter des Regimes und um die weltpolitischen Ambitionen des Landes. Kapitel drei beschreibt die Zusammenarbeit Russlands und Chinas, bilateral wie auch in Bezug auf ihre globalen Strategien. Das vierte Kapitel zeichnet das langsame Erwachen des Westens nach, vom Bemühen um Partnerschaft bis hin zur Erkenntnis, dass Russland und China eine andere Weltordnung anstreben. Im abschließenden fünften Kapitel geht es um die westliche Strategie: Was ist zu tun, damit sich die freiheitliche Ordnung in der Auseinandersetzung mit der autokratischen, imperialistischen Herausforderung durch Russland und China behauptet?

Noch eine Anmerkung zur Terminologie. Ich benutze in diesem Buch den Begriff »Westen«, um eine Konstellation zu beschreiben, die die USA, Europa sowie asiatische Verbündete und Partner umfasst. Wir sehen heute, wie europäische und asiatische Demokratien nicht nur mit den USA zusammenarbeiten, sondern auch untereinander zusammenrücken, weil sie sich in ähnlicher Weise von den großen eurasischen Autokratien Russland und China bedroht sehen. Es handelt sich also um einen »erweiterten« Westen, der gleichgesinnte Länder wie Japan, Australien oder Südkorea einschließt.

Putins Kampfansage an den Westen

Die Ernüchterung des Westens bezogen auf sein Verhältnis zu Russland verlief in drei Etappen. Für viele Ost- und Ostmitteleuropäer wie auch für viele Kenner der Region war bereits der russische Angriff auf Georgien im August 2008 der Beweis dafür, dass der Ansatz des Westens, Russland zum Partner zu machen, gescheitert war – der Beweis dafür, dass Russland wieder auf dem Weg war, das zu werden, was es jahrhundertelang war: ein auf Expansion angelegtes Imperium, das seine Nachbarn bedrohte und die Neuordnung Europas infrage stellte.

Für andere war dieser Punkt erst 2014/15 erreicht, als Russland die Krim annektierte und die Ostukraine verdeckt angriff, oder als Russland im September 2015 begann, den Machterhalt des syrischen Diktators Assad mit brutalen Angriffen auf die Rebellen zu sichern. Doch für die USA und die Westeuropäer galt Russland trotz allem immer wieder als schwieriger Partner – schwierig zwar, aber trotzdem: Partner. Immer wieder wurde erklärt, ohne Russland ließen sich zahlreiche internationale Probleme nicht lösen, oder es wurde auf die Zuverlässigkeit Russlands als Lieferant von Energie verwiesen.

Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung

Mit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 setzte Putin diesem westlichen Wunschdenken ein abruptes Ende. Russland als zwar schwierigen, am Ende des Tages aber kooperativ agierenden Partner anzusehen war von diesem Zeitpunkt an unmöglich.

Der Bruch mit dem Westen

Bis zum Februar 2022 hatte Putin zumindest so getan, als würde er die grundlegenden Spielregeln der internationalen Politik einhalten. Es hatte sich eine Art informelles Regelwerk etabliert: Russland verhüllte seine aggressiven Aktivitäten in einem Nebel der Desinformation und Propaganda. Der Westen seinerseits drückte mal ein, mal beide Augen zu und hielt sich mit Kritik zurück, getragen von der Hoffnung, Moskau doch noch hier und da zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bewegen zu können – und wohl auch vom Unwillen, sich auf die Konfrontation mit einem aggressiven Russland einzulassen.

Das Stichwort für Russland hieß »glaubhafte Abstreitbarkeit« (plausible deniability). Das bezog sich etwa auf die russischen Invasionstruppen auf der Krim im Februar 2014, die als kleine grüne Männchen bezeichnet wurden – russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen. Und jahrelang leugnete Moskau, dass die Gruppe Wagner, ein Kampfverband, der von dem Putin-Getreuen Jewgeni Prigoschin aufgebaut und in Syrien, Afrika und in der Ukraine eingesetzt wurde, unter Kontrolle des russischen Staates stand. Routiniert abgestritten wurden auch alle Angriffe auf Oppositionelle in Russland wie im westlichen Ausland, auch wenn alle Hinweise auf den Kreml deuteten.

Putin zog es über all die Jahre vor, den Westen nicht offen herauszufordern. Auch wenn er ab 2007 zunehmend auf Konfrontationskurs mit dem Westen ging, brach er die Brücken doch nicht vollends ab. Der Westen blieb wirtschaftlich und politisch der wichtigste Bezugspunkt für Russland.

Stets bewahrte Putin den Schein von Legalität, ummäntelte sein Handeln mit Pseudolegitimationen, die von einer hochprofessionellen Desinformations- und Propagandamaschinerie verbreitet wurden. Der Angriff auf Georgien im August 2008, der zur militärischen Okkupation von Abchasien und Südossetien führte, wurde mit dem Schutz der südossetischen Bevölkerung begründet; für die Annexion der Krim und den Angriff auf die Ostukraine 2014 wurde die vermeintliche Bedrohung der russischsprachigen Bevölkerung durch die Zentralregierung angeführt. Die Intervention in den syrischen Bürgerkrieg, wo Russland auch zivile Ziele wie Krankenhäuser bombardierte7, wurde legitimiert durch den Hilferuf des Diktators Assad.

Das wiederum erlaubte es den westlichen Hauptstädten, ihre Politik des Dialogs und des Werbens für eine Partnerschaft fortzusetzen – und sich nicht mit der geopolitischen Realität auseinandersetzen zu müssen, in der Russland sich immer deutlicher als Gegner der bestehenden Ordnung positionierte.

Mit dem umfassenden Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 sprengte Putin diesen nach dem Kalten Krieg mit Russland etablierten Rahmen. Anders als bei früheren militärischen Intervention war dieses Mal von Beginn an unverkennbar, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen ein friedliches Nachbarland führte – und zugleich einen Eroberungskrieg, der auf die Vernichtung der Ukraine als unabhängige Nation und souveräner Staat abzielte. Dies war genau die Art von Krieg, die mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 verhindert werden sollte – ein frontaler Angriff auf die UN-Ordnung durch eines der fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats und ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, die nach dem Kalten Krieg aufgebaut worden war.

Die Rechtfertigung für diesen Angriff war offenkundig grotesk: dass in der Ukraine, wo der jüdischstämmige Wolodymyr Selenskyi im Frühjahr 2019 in freien und fairen Wahlen zum Präsidenten gewählt wurde, »Nazis« an die Macht gekommen seien und die russischsprachige Bevölkerung bedrohten. Anders als 2014/15, als russische Desinformation und Propaganda den Westen in seiner Beurteilung der Lage noch verunsicherten, vermochten es die russischen Rechtfertigungen des Krieges ab Februar 2022 nicht, die Realität eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges zu verschleiern.

Damit bewegte sich Putin auf völlig neuem Gelände, ließ das eingespielte Verhältnis zum Westen hinter sich. Bis zu diesem Punkt hatte der russische Präsident offenbar darauf gesetzt, beides haben zu können: auf der einen Seite gute, zumindest akzeptable politische Beziehungen zum Westen, verbunden mit wirtschaftlichen Beziehungen, die erhebliche Geldmengen in die Staatskasse spülten, und auf der anderen Seite die Gelegenheit zum Aufbau einer imperialen Sphäre, die die Nachbarschaft erneut Moskau unterwerfen würde.

Putin mag zwar gehofft haben, dass ein rascher »Enthauptungsschlag« gegen Kiew gelingen könnte: dass russische Truppen schnell nach Kiew vorstoßen, die Regierung gefangen nehmen und gegebenenfalls liquidieren würden und dass damit der ukrainische Widerstand weitgehend erledigt sein würde. Doch dass dies eine – aus russischer Sicht – äußerst optimistische Variante war, muss ihm klar gewesen sein. Die gewählte Regierung der Ukraine stürzen, die Millionenstadt Kiew besetzen und die Ukraine mehr oder wenig unter Moskaus Kontrolle bringen – das war eine gewaltige Operation, in der Dimension nicht vergleichbar mit dem Angriff auf Georgien 2008 und den Angriffen auf die Peripherie der Ukraine 2014/15.

Putin musste mit erheblicher Gegenwehr rechnen, seitens der Ukraine wie seitens ihrer westlichen Unterstützer. Und selbst bei einem Erfolg oder Teilerfolg der russischen Militäroperation konnte er nicht darauf bauen, dass der Westen bald wieder zur Tagesordnung übergehen würde. Dazu war die Dimension dieses offenen Angriffes zu groß.