9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

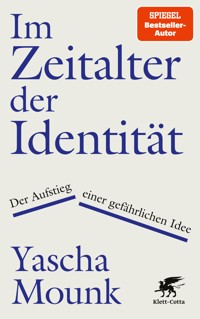

Die klarsichtige Analyse des renommierten Harvard-Politologen Yasha Mounk Die Demokratie droht zu scheitern. Politikverweigerung und rechtspopulistische Parteien wie AfD, FPÖ und Front National untergraben stabile Regierungen. Der Havard-Politologe Yascha Mounk legt Gründe und Mechanismen offen, die westliche liberale Rechtsstaaten – so auch die USA unter Donald Trump – erodieren lassen. Die Demokratie steckt weltweit in einer tiefen Krise. Die Zahl der Protestwähler steigt, Populisten erstarken, traditionelle Parteiensysteme kollabieren. Der renommierte Politologe Yascha Mounk untersucht diesen alarmierenden Zustand, der zwei Muster erkennen lässt: Entweder werden wie in den USA, Ungarn, Polen und der Türkei Demagogen ins Amt gewählt, die die Rechte von Minderheiten mit Füßen treten, oder eine Regierung verschanzt sich, freiheitliche Rechte garantierend, hinter technokratischen Entscheidungen – und verliert wie in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zunehmend an Volksnähe. Klar und deutlich erklärt Mounk die komplexen Gründe und Mechanismen, die die Demokratie zu Fall bringen können. Er benennt Maßnahmen, um bedrohte soziale und politische Werte für die Zukunft zu retten. Dazu gehört, eine breite Koalition gegen Populisten aufzubauen, die Unabhängigkeit der Justiz und Presse zu verteidigen, die Teilhabe der Bevölkerung an politischen Prozessen zu stärken, die soziale Ungleichheit zu bekämpfen – und vor allem die persönliche Komfortzone zu verlassen, um sich im Sinne der Demokratie politisch zu engagieren. Eine brillante und aufrüttelnde Analyse unserer politisch aufgeheizten Gegenwart "Mit bestechender Klarsicht legt dieses Buch dar, wie der populistische Nationalismus zunimmt und unsere Demokratie herausfordert. Wenn Sie Yascha Mounk noch nicht kennen, so sollten Sie sich seinen Namen für die Zukunft merken." Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers "Das Ende der Geschichte" "Das Erstarken des autoritären Populismus zeigt, dass wir nicht länger davon ausgehen können, dass die liberale Demokratie das politische Modell der Zukunft ist. Diesen Standpunkt vertritt Yascha Mounk in seiner ernüchternden wie scharfsinnigen Analyse unserer politischen Gegenwart. Sein brillantes Buch leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Debatte, woran die Demokratie krankt und was wir dagegen tun können." Michael Sandel, Autor des Bestsellers "Was man für Geld nicht kaufen kann" "Zu den vielen Analysen, die dem immer bedrohlicher werdenden Siegeszug der Populisten gewidmet sind, steuert Yascha Mounk eine sehr kluge Einsicht bei: Der heutige nationalistische Populismus ist deshalb so gefährlich, weil er Demokratie und Rechtsstaat gegeneinander ausspielt. Am Ende verlieren beide. Zuerst wird die Demokratie illiberal und zur Tyrannei einer aufgepeitschten Mehrheit, um früher oder später in ein autoritäres Regime umzukippen, dem sich auch der behauptete Volkswillen beugen muss. Aber Mounks Buch mündet weder in Fatalismus noch in trotzigem Optimismus, sondern in konstruktiven Vorschlägen, die jeder Diskussion und jedes Engagements wert sind." Andreas Zielcke, Süddeutsche Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Yascha Mounk

Der Zerfall der Demokratie

Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht

Aus dem Amerikanischen von Bernhard Jendricke

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die Demokratie steckt in einer tiefen Krise. Immer mehr Menschen sind von der Politik zutiefst enttäuscht. Rechtspopulistische Parteien wie die AfD, die FPÖ und der Front National feiern beispiellose Erfolge. In Polen, Ungarn und den USA sitzen Demagogen, die demokratische Grundwerte mit Füßen treten, bereits in der Regierung.

Yascha Mounk, Politologe an der Harvard University, erklärt, warum liberale Demokratien von Deutschland bis in die Vereinigten Staaten heute in existenzieller Gefahr schweben – und zeigt auf, was wir alle tun können, um dieser alarmierenden Entwicklung Einhalt zu gebieten. Eine brillante und aufrüttelnde Analyse unserer politisch prekären Gegenwart.

Inhaltsübersicht

Vorwort

Einleitung – »Losing our Illusions«

Teil I – Die Krise der liberalen Demokratie

Die Krise der liberalen Demokratie

Kapitel 1 – Demokratie ohne Recht

Politik ist einfach (und jeder, der das abstreitet, ist ein Lügner)

Ich bin eure Stimme (und alle anderen sind Verräter)

Das Volk entscheidet (zu tun, was es will)

Kapitel 2 – Recht ohne Demokratie

Die Entmachtung der Parlamente

Die Vereinnahmung der Parlamente

Patentlösungen gibt es nicht

Kapitel 3 – Die Entkonsolidierung der Demokratie

Die Liebe zur Demokratie schwindet

Autoritäre Alternativen werden attraktiver

Schwindender Respekt für demokratische Normen

Die Jugend wird uns nicht retten

Die gefährlichen Folgen der Entkonsolidierung

Teil II – Die Gründe für die Krise

Die Gründe für die Krise

Kapitel 4 – Soziale Medien

Der Aufstieg der Tech-Optimisten

Die Rache der Tech-Pessimisten

Die Kluft schließt sich

Kapitel 5 – Wirtschaftliche Ängste

Zukunftsängste

Kapitel 6 – Identität

Rebellion gegen den Pluralismus

Die Geografie des Ressentiments

Demografische Ängste

Am Fuß der Pyramide

Teil III – Gegenmittel

Gegenmittel

Kapitel 7 – Den Nationalismus zähmen

Die Wiederkehr des ausgrenzenden Nationalismus

Die Versuchung, den Nationalismus aufzugeben

Inklusiver Patriotismus

Kapitel 8 – Die Wirtschaft sanieren

Steuern

Wohnraum

Produktivität

Ein moderner Wohlfahrtsstaat

Arbeit und Sinn

Kapitel 9 – Den Glauben an die Demokratie erneuern

Das Vertrauen in die Politik wiederherstellen

Mündige Bürger erziehen

Schlussbemerkung – Für unsere Überzeugungen kämpfen

Dank

Vorwort

Es war eine Schreckensvision der Zukunft. Normales Leben gab es in der Stadt, als ich sie an einem Samstag im Spätsommer des Jahres 2018 besuchte, nicht mehr. Der Verkehr von Straßenbahnen und Bussen war, zumindest im Zentrum, eingestellt. Viele Geschäfte hatten geschlossen.

Drei Gruppen hatten Chemnitz untereinander aufgeteilt: die Rechten, die lautstark und zahlreich durch das Zentrum marschierten. Das viel kleinere Grüppchen von Gegendemonstranten, das sich etwas abseits zu einem Konzert gegen rechts versammelt hatte. Und die Polizei, die vor allem damit beschäftigt war, beide Lager irgendwie auseinanderzuhalten.

Chemnitz ist nicht Deutschland, und auch den Chemnitzer Alltag spiegeln diese furchtbaren Stunden zum Glück nicht wider – das multiethnische Deutschland ist längst schon Realität, und zwar im gesamten Bundesgebiet. Direkt gegenüber der AfD-Zentrale, die als Anlaufpunkt für den Marsch der rechten Wutbürger und rechtsradikalen Wüstlinge diente, steht ein Vietnamrestaurant sowie eine Shisha Lounge. Und doch offenbaren die Tage des Chaos in Chemnitz gefährliche Entwicklungen, die eben auch zu Deutschlands gelebter Realität gehören.

Als ich im Herbst 2016, ein paar Monate vor der Wahl Donald Trumps und etwa ein Jahr vor dem Einzug der AfD in den Bundestag, durch Deutschland reiste, waren sich die politischen, journalistischen und intellektuellen Eliten des Landes ihrer Sache noch sicher. »Was machen Sie, falls Trump Präsident wird?«, fragte ich einige führende Politiker. »Ach, das ist so unwahrscheinlich, darüber machen wir uns keinen Kopf«, erwiderte mir sinngemäß einer nach dem anderen. »Wie wird die AfD, wenn sie in den Bundestag einzieht, die deutsche Politik verändern?«, hakte ich nach. »Ach, die werden schon an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern«, hieß es immer wieder. »Und falls sie’s doch ins Parlament schaffen, wird sich auch nicht allzu viel ändern – die sind politisch ja vollkommen isoliert.«

Heute wissen wir, wie naiv das war.

Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einem chaotischen Start hat er seine Regierung in eine erstaunlich effektive Abrissbirne verwandelt. Ein Jahr nach seiner Machtergreifung berichteten die amerikanischen Medien noch von Trumps Angriffen auf die etablierten Normen und Institutionen des Landes. Mittlerweile sprechen sie, wenn Trump die Unabhängigkeit des FBI untergräbt oder die Opposition pauschal als gefährlichen Mob verunglimpft, von dem üblichen Streit zwischen Demokraten und Republikanern.

Auch außenpolitisch hat Trump viel verändert: Immer wieder hat sich das Land unter seiner Führung an die Seite von Diktatoren und Autokraten geschlagen. An seiner Bereitschaft, den globalen Handel stark einzuschränken, ist kaum mehr zu zweifeln. Und ob die USA ihren Alliierten im Falle eines Angriffs auf deren Territorium zu Hilfe kommen würden, ist zumindest fraglich.

Große Teile Europas wandeln bereits in Trumps Fußstapfen. Im März 1946 sprach Winston Churchill von einem Eisernen Vorhang, der sich von Stettin im Baltischen Meer bis nach Triest am Adriatischen Meer über den Kontinent gesenkt hätte. Heute könnte man diese historische Linie entlangfahren und die Reise gar nach Bari oder Athen fortsetzen, ohne jemals ein Land zu verlassen, welches von Populisten regiert wird.

Im Jahr 2000 stimmten bei nationalen Wahlen etwa acht Prozent der Europäer für populistische Parteien, und diese waren in sieben Regierungen vertreten. Mittlerweile stimmen im Schnitt 26 Prozent der Europäer für populistische Parteien, und diese stellen 15 Regierungen. Bei den im Frühjahr 2019 bevorstehenden Wahlen fürs Europäische Parlament könnten rechtspopulistische Parteien zur stärksten Fraktion avancieren.

Polen und Ungarn zeigen, wie akut die Gefahr ist, die von solch populistischen Regierungen ausgeht. Seit ihrem Amtsantritt im Herbst 2015 hat die polnische Regierung die öffentlichen Einrichtungen des Landes auf eklatante Weise angegriffen. Mittlerweile steuert sie das Staatsfernsehen und drangsaliert private Medien mit wirtschaftlichen Schikanen. Die Gerichte sind mit loyalen Richtern bestückt und obliegen Anweisungen des Justizministers. Wenn die Regierung 2019 zur Wiederwahl steht, geht es um nichts weniger als den Erhalt der polnischen Demokratie.

Ungarn ist schon einen Schritt weiter. In den letzten Jahren hat Viktor Orbán seine Macht stetig ausgebaut. Konstante Angriffe auf die Zivilgesellschaft – wie zum Beispiel auf die unabhängige Central European University in Budapest – haben die Redefreiheit für Kritiker des Regimes eklatant eingeschränkt. So beschrieb selbst die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die letzten Parlamentswahlen in ungewöhnlich undiplomatischer Sprache als äußerst fragwürdig.

Jahrzehntelang dachten Politikwissenschaftler, die Demokratie sei in Ländern, die schon zweimal durch freie und faire Wahlen die Regierung gewechselt haben und außerdem ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als etwa 13000 Euro pro Kopf vorweisen können, gesichert. Diese Bedingungen erfüllt Ungarn. Und doch hat sich das Land in den letzten zehn Jahren von einer liberalen in eine illiberale Demokratie und schließlich von einer illiberalen Demokratie in eine Diktatur mit schnell verblassendem demokratischen Anstrich verwandelt.

Die große Frage ist nun, ob dasselbe Schicksal auch scheinbar gefestigtere und wohlhabendere Demokratien in Westeuropa ereilen könnte.

Grund zur Sorge gibt es durchaus: In Österreich regiert seit einem Jahr eine Koalition zwischen der ÖVP, einer immer radikaleren christdemokratischen Partei, und der FPÖ, einer immer rabiateren populistischen Partei. In Italien hat sich derweil die Lega, eine der ausländerfeindlichsten Parteien Europas, mit der Fünf-Sterne-Bewegung, einer zumindest ursprünglich eher links stehenden populistischen Partei, zusammengerauft. Das Einzige, was beide Parteien teilen, ist ein Hass auf die existierenden Institutionen – egal, ob sie in Form von unabhängigen Gerichten, von einigermaßen politisch neutralen Fernsehsendern oder von selbstbewussten NGOs daherkommen. Es ist durchaus möglich, dass die Institutionen in Österreich und Italien im Kampf gegen den Populismus bessere Karten haben werden als ihre polnischen und ungarischen Verwandten; eine Garantie kann es dafür derzeit jedoch nicht geben.

Auf den ersten Blick ist Frankreich in dieser düsteren Politlandschaft einer der wenigen Lichtblicke. Wie aus dem Nichts baute Emmanuel Macron eine neue politische Bewegung auf, die sich couragiert gegen den Populismus stellte und grundlegende Reformen anvisierte.

Aber die Realität ist komplizierter, als es der zunächst weitverbreitete Enthusiasmus über Macrons rasanten Aufstieg hätte vermuten lassen. Bei der Präsidentschaftswahl verlor seine Kontrahentin Marine Le Pen zwar klar, konnte das von ihrem Vater 15 Jahre zuvor aufgestellte Rekordergebnis der Front National aber immerhin verdoppeln. Macron hat in den ersten Jahren seiner Amtszeit einige Reformen in Angriff genommen, doch dabei ist er auf denselben Widerstand gestoßen, vor dem seine Vorgänger letztlich kapitulieren mussten. Und so ist er anderthalb Jahre nach seiner Amtseinführung noch unbeliebter, als seine Vorgänger es waren.

Der Fall Frankreich illustriert somit auf erschreckende Weise das Problem der demokratischen Alternanz im Zeitalter des Populismus: Damit die liberale Demokratie langfristig sicher ist, bedarf es nicht nur einer Regierung, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet ist, sondern auch einer loyalen Opposition. Dies ist in weniger und weniger Ländern der Fall. Und damit hängt das Schicksal der Demokratie in vielen Staaten immer stärker vom Schicksal einzelner Politiker oder Parteien ab. Solange Macron in Frankreich im Amt bleibt, gibt es nichts zu befürchten – aber wer ihm, falls er 2022 abgewählt wird, folgen soll, ist vollkommen offen.

Die Veränderungen in Deutschland sind lange nicht so einschneidend wie jene in Ungarn, Italien, Österreich oder den USA. Aber auch Deutschland wandelt sich viel schneller und dramatischer, als die meisten Bürger noch vor ein paar Jahren vorhergesagt hätten. Die AfD ist mit satten 13 Prozent in den Bundestag eingezogen und mittlerweile in allen 16 Länderparlamenten vertreten. In vielen Umfragen ist sie die zweitstärkste Partei des Landes. Bei anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte sie gar zur stärksten Kraft avancieren. Auch die einst einheitliche Front gegen die AfD bröckelt ein Jahr nach ihrem Einzug in den Bundestag schon gewaltig. So konnte sich der Fraktionsvorsitzende der CDU in Sachsen eine Koalition mit den Rechtspopulisten durchaus vorstellen – zumindest so lange, bis die Bundeskanzlerin ihm vehement widersprach.

Auch abseits der großen politischen Bühne hat das Erstarken des Rechtspopulismus das Land merklich verändert. Wie in den USA vor fünf oder zehn Jahren schreitet die Polarisierung in gewaltigen Schritten voran. Die Kräfteverhältnisse zwischen links und rechts mögen in den meisten Teilen Deutschlands anders aussehen als in Chemnitz; doch in allen Teilen der Republik kommt es immer häufiger zum Spektakel sich duellierender Demonstranten. Noch vor Kurzem ging es auf Twitter und Facebook in Deutschland verhältnismäßig ruhig und friedlich zu; mittlerweile sind die sozialen Netzwerke die wichtigsten Schlachtfelder, auf denen die »selbstverständlich Weltoffenen« ihre Scharmützel mit den »stolzen Deutschen« austragen. Und wer in Bus und Bahn die Augen offen hält, der kann leicht erkennen, wie viele unauffällig anmutende Bürger ihre Informationen mittlerweile aus »alternativen« Nachrichtenquellen wie der Epoch Times beziehen.

Die letzten zwei Jahre widersprechen den Prophezeiungen der deutschen Eliten also eklatant. Trumps Attacken auf die amerikanischen Institutionen zeigen, wie gefährdet sie selbst in wohlhabenden Ländern mit langer demokratischer Tradition sind. Seine außenpolitische Unberechenbarkeit und sein sichtbarer Groll auf demokratische Regierungschefs von Emmanuel Macron bis Angela Merkel geben Anlass, die Grundannahmen der deutschen Außenpolitik radikal zu überdenken. Der erstaunliche Erfolg der AfD beweist, dass auch Deutschland gegen die Versuchungen der Rechtspopulisten nicht gefeit ist. Und die fortschreitende Polarisierung von Gesellschaft und Medienlandschaft lässt befürchten, dass all dies in den nächsten Jahren noch schlimmer wird. Wie also haben die bundesrepublikanischen Eliten auf diese beängstigenden Entwicklungen reagiert? Was haben sie verändert?

Fast gar nicht und fast gar nichts.

In Berlin streiten sich die Machthaber noch verlässlicher über Lappalien, als sie es noch vor ein paar Jahren taten. Angeführt von der CSU, scheinen sich weite Teile der Union nach einer politischen Strategie zu sehnen, die auf der Nachahmung der Populisten basiert. Das Versprechen der SPD, sich zu erneuern, ist erwartungsgemäß in Mut- und Fantasielosigkeit versandet. Die Grünen haben sich zwar als energisches Sprachrohr des kosmopolitischen, gebildeten, zuversichtlichen Deutschland profiliert, aber der weniger optimistischen Mehrheit des Landes wenig zu sagen.

Angela Merkel bleibt derweil ein der Visionslosigkeit geschuldetes Enigma. Ihre Werte scheinen so beständig wie eh und je. Trotz ihres voranschreitenden Machtverlusts verwaltet sie diese Werte mit pragmatischer Effizienz. Lebten wir in normaleren, in ruhigeren Zeiten, so wäre sie eine starke Bundeskanzlerin. Aber wir leben in bewegten, in außerordentlichen Zeiten – in Zeiten also, die der Vision und des Mutes bedürfen. Und diesen ist Frau Merkel sichtlich nicht gewachsen.

Die Bundeskanzlerin ist sich durchaus bewusst, dass die Welt für Deutschland ohne die verlässliche Unterstützung durch die USA um einiges gefährlicher geworden ist. Aber eine neue außenpolitische Strategie – oder auch nur eine dezidierte Erhöhung des Bundeswehretats – hat sie in Reaktion darauf nicht vorangetrieben. Angela Merkel weiß nur zu gut, dass die Verwandlung von Ländern wie Ungarn und Polen gewaltigen Schaden anrichtet. Und doch unternimmt sie fast gar nichts gegen diese existenzielle Bedrohung für die Legitimität der Europäischen Union – ja, stattdessen duldet sie gar, dass Fidesz, die Partei Viktor Orbáns, weiterhin derselben Fraktion im Europäischen Parlament, der Europäischen Volkspartei, angehört wie die CDU/CSU.

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa in den letzten zehn Jahren dringlichst darauf angewiesen, von Berlin geführt zu werden. Just zu jener Zeit hatte Deutschland und Europa das Pech, von einer hochkompetenten, stets sympathischen, aber dieser Aufgabe leider nicht gewachsenen Bundeskanzlerin regiert zu werden.

Doch auch wir – also die besorgten, wohlmeinenden Bürger – sollten uns an der eigenen Nase fassen. Da wir – aus gutem Grund! – an den Prinzipien unseres politischen Systems festhalten wollen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerade jetzt, da sie echten Bedrohungen ausgesetzt ist, verteidigen möchten, nehmen wir echte Missstände nicht hinreichend ernst.

Nur ein Beispiel: Hunderttausende Menschen in unserem Land sind momentan »geduldet«. Sie haben also keine langfristige Perspektive, sich hier ein menschenwürdiges Leben aufzubauen. Gleichzeitig ist es aber auch nicht absehbar, wann sie das Land verlassen werden. Da es ihnen bis dahin untersagt ist, zu arbeiten, liegen sie ohne eigenes Verschulden anderen Menschen auf der Tasche. Sicher, einfache Lösungen für diese Situation gibt es nicht. Die Forderungen der Rechtspopulisten sind sowohl unrealistisch als auch menschenverachtend. Aber auch unter den Mitgliedern des liberalen Lagers sehe ich zuweilen einen sturen Unwillen, echte Probleme als solche anzuerkennen und Missstände pragmatisch zu lösen.

Diktaturen, so lehrt uns die Politikwissenschaft, fallen oft dann in sich zusammen, wenn ein großer Teil der regierenden Klasse nicht mehr bereit ist, das System mit aller Macht zu verteidigen. Ja, die wütenden Demonstranten, die zu Zigtausenden auf die Straße gehen, bringen das Regime in Bedrängnis. Aber wenn sie es letztlich schaffen, die Bastille zu stürmen oder die Mauer einzureißen, dann verdanken sie ihren Erfolg auch dem Politiker, der keinen Schießbefehl gibt, oder dem General, der einen solchen Schießbefehl verweigert.

In Demokratien sieht es, so fürchte ich, auf eine bestimmte Weise ähnlich aus: Auch sie fallen in sich zusammen, wenn die regierende Klasse nicht mehr den Willen und die Kraft hat, das System zu verteidigen. Der einzige Unterschied: Da demokratische Politiker ihre Bürger nicht mit Waffengewalt in Schranken halten können, müssen sie diese durch Taten von den Vorzügen des herrschenden politischen Systems überzeugen.

An dieser fundamental wichtigen Aufgabe sind Deutschlands politische Eliten bisher kläglich gescheitert. Obwohl die Realität ihren Annahmen immer stärker zuwiderläuft und die Gefahr, die der Demokratie im In- und Ausland durch deren Gegner droht, täglich wächst, halten sie stur an ihrem alten Kurs fest.

Das macht mir gewaltige Angst. Denn die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist durchaus noch zu retten. Aber nur, wenn wir bereit sind, vieles umzukrempeln, um unsere wichtigsten Werte letztlich zu bewahren. Und eine solche Bereitschaft kann ich bisher weder bei den politisch Verantwortlichen noch bei den meisten Bürgern erkennen.

Einleitung

»Losing our Illusions«

Manchmal kriecht die Geschichte jahrzehntelang vor sich hin. Wahlen werden gewonnen und verloren, Gesetze verabschiedet und kassiert, neue Stars geboren und alte Legenden zu Grabe getragen. Und während alles seinen gewohnten Lauf nimmt, verändern sich die Leitgestirne von Kultur, Gesellschaft und Politik kaum.

Dann, ganz plötzlich, verändert sich innerhalb weniger Jahre alles auf einmal. Politische Neulinge stürmen die Bühne. Wähler erheben radikale Forderungen, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren. Soziale Spannungen, die lange unter der Oberfläche vor sich hin brodelten, verschaffen sich in gewaltigen Explosionen Luft. Ein Regierungssystem, das lange unerschütterlich schien, gerät ins Wanken.

In einem solchen Moment befinden wir uns gerade.

Bis vor Kurzem herrschte die liberale Demokratie unangefochten. Trotz all ihrer Mängel standen die meisten Bürger mit Überzeugung zu ihrer Regierungsform. Die Wirtschaft wuchs. Radikale Parteien waren unbedeutend. Die Politikwissenschaft betrachtete die Demokratie in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder den USA als unumstößlich. Die politische Zukunft, so war man sich sicher, würde der Vergangenheit im Großen und Ganzen verblüffend ähnlich sehen.

Doch dann war die Zukunft da – und stellte sich als vollkommen anders heraus, als man weithin gedacht hatte.

Die meisten Bürger haben schon lange eine schlechte Meinung von der Politik; mittlerweile sind sie ungeduldig, wütend, gar gehässig. Die Parteiensysteme wirkten schon seit Langem wie eingefroren; inzwischen haben autoritäre Populisten überall auf der Welt Zulauf, von Europa bis Amerika, von Asien bis Australien. Die Wähler waren schon früher mit dieser Partei oder jener Regierung unzufrieden; nun aber sind viele von ihnen unser politisches System, die liberale Demokratie, leid.

Die Wahl von Donald Trump ist der schockierendste Ausdruck dieser Krise. Sein Aufstieg ist von größter Bedeutung. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die älteste und mächtigste Demokratie der Welt einen Präsidenten gewählt, der unverhohlen Grundnormen des Rechtsstaats missachtet – jemanden, der seine Unterstützer bis zuletzt »im Ungewissen« darüber ließ, ob er das Ergebnis der Wahl anerkennen würde; jemanden, der dazu aufrief, seine wichtigste politische Rivalin ins Gefängnis zu werfen; und jemanden, der autoritäre Herrscher wie Wladimir Putin oder Rodrigo Duterte augenscheinlich demokratischen Verbündeten wie Angela Merkel vorzieht. Selbst wenn die Gerichte und der Kongress es letztlich schaffen sollten, Trump in seine Schranken zu weisen – die Bereitschaft des amerikanischen Volkes, einen Möchtegern-Autokraten ins Weiße Haus zu wählen, lässt für die kommenden Jahrzehnte nichts Gutes erahnen.

Leider ist Trump keineswegs die Ausnahme. In Russland und der Türkei ist es gewählten Machtprotzen gelungen, junge Demokratien in Diktaturen mit dünnem demokratischem Anstrich zu verwandeln. In Polen und Ungarn unterminieren populistische Regierungschefs nach demselben Muster die freien Medien, zerstören unabhängige Institutionen und unterdrücken zunehmend die Opposition.

Weitere Länder könnten bald folgen. In Österreich hätte ein rechtspopulistischer Kandidat um ein Haar die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen. In Frankreich bietet eine schwankende politische Landschaft sowohl Rechts- als auch Linksextremen reichlich Chancen. In Spanien und Griechenland zerfällt das etablierte Parteiensystem mit atemberaubender Geschwindigkeit. Selbst in den als stabil und tolerant bekannten Demokratien von Schweden, Dänemark und den Niederlanden feiern extremistische Parteien beispiellose Erfolge. Und in Deutschland ist die stramm rechte AfD trotz ihres überaus zweifelhaften Demokratieverständnisses seit dem 24. September 2017 zur drittstärksten Partei herangewachsen; in vielen Teilen der Republik – im Osten und im Süden, in ländlichen Gebieten, aber auch in den Vorstädten von Berlin und Duisburg – ist die Alternative für Deutschland mittlerweile eine Art Volkspartei.

In Anbetracht dieser Tatsachen kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass wir einen Moment des Populismus durchlaufen. Die einzige Frage, die es nun zu beantworten gilt, ist, ob sich dieser Moment zu einem populistischen Zeitalter ausweitet – und letztlich sogar das Überleben der Demokratie in Gefahr bringt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begab sich die liberale Demokratie auf einen weltweiten Siegeszug. Sie schien in Nordamerika und Westeuropa unwandelbar, fasste in ehemals autokratischen Staaten von Osteuropa bis Südamerika Fuß und feierte selbst in Asien und Afrika beachtliche Erfolge.

Die liberale Demokratie konnte auch deshalb einen solchen Siegeszug antreten, weil es keine schlüssigen Alternativen zu ihr gab. Der Kommunismus hatte versagt. Die islamische Theokratie fand außerhalb des Nahen Ostens kaum Unterstützer. China hatte zwar beeindruckende Fortschritte gemacht, verfolgte aber eine Turboform des Staatskapitalismus, während es sich offiziell noch immer auf den Kommunismus bezog – und konnte daher für Länder, die seine ungewöhnliche Geschichte nicht teilen, schwerlich zum Vorbild dienen. Die Zukunft, so schien es, gehörte der liberalen Demokratie.

Die Vorstellung, dass der Triumph der Demokratie auf immer und ewig gesichert sei, wird oft mit dem Werk von Francis Fukuyama verknüpft. In einem Essay, der Ende der 1980er-Jahre Furore machte, vertrat Fukuyama die These, man habe mit dem Ende des Kalten Kriegs »den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit und den Beginn weltweiter Gültigkeit der westlichen liberalen Demokratie« erreicht. Der Sieg der Demokratie, verkündete Fukuyama in einem Schlagwort, das den unbekümmerten Optimismus von 1989 wie kein zweites auf den Punkt brachte, würde das »Ende der Geschichte« bedeuten.1

Zahlreiche Kritiker hielten Fukuyama für naiv. Einige von ihnen fürchteten (oder hofften), dass sich die liberale Demokratie nicht über die ganze Welt ausbreiten würde, da viele Länder sich gegen diesen Westimport zur Wehr setzen würden. Andere bestanden darauf, dass es zu früh sei, um vorherzusehen, welche Verbesserungen die menschliche Fantasie im Verlauf der nächsten Jahrhunderte erträumen würde: Vielleicht, so spekulierten sie, sei die liberale Demokratie nur ein Vorspiel zu einer weitaus gerechteren und aufgeklärteren Regierungsform.2

Doch trotz aller Kritik erwies sich Fukuyamas Kernthese als extrem einflussreich. Denn selbst Skeptiker, die den weltweiten Siegeszug der liberalen Demokratie nicht als selbstverständlich ansahen, waren im Stillen davon überzeugt, dass sie in ihren europäischen und amerikanischen Hochburgen stabil bleiben würde. Ja, selbst Politikwissenschaftler, die niemals großspurige Prognosen über das Ende der Geschichte aussprechen würden, teilten letztlich Fukuyamas Ansicht. Als sie die Ursprünge der liberalen Demokratie untersuchten, machten sie eine verblüffende Beobachtung: In armen Ländern scheiterten Demokratien oft. Autokraten, die ihren Untertanen einen guten Lebensstandard verschafften, wurden häufig aus dem Amt gejagt. Aber ist ein Land sowohl demokratisch als auch wohlhabend, erfreut sich sein Regierungssystem verblüffender Stabilität.

1975, als das dortige Bruttoinlandsprodukt (nach heutigem Wert) 14000 Dollar pro Kopf betrug, beendete ein Militärputsch die argentinische Demokratie. Oberhalb dieser Schwelle war, bis vor Kurzem, noch nie eine etablierte Demokratie zusammengebrochen.3 Auch Politologen, die niemals das »Ende der Geschichte« verkünden würden, hielten es deshalb für abstrus, sich über die Zukunft der deutschen Demokratie Sorgen zu machen.

Von der beispiellosen Stabilität wohlhabender Demokratien tief beeindruckt, begannen Politikwissenschaftler die Nachkriegsgeschichte vieler Länder als einen Prozess der »demokratischen Konsolidierung« zu begreifen.4 Zum Erhalt einer dauerhaften Demokratie musste ein Land ein hohes Maß an Wohlstand und Bildung erreichen. Es musste eine lebendige Zivilgesellschaft aufbauen und die Neutralität von wichtigen staatlichen Institutionen wie der Justiz sicherstellen. Die maßgeblichen politischen Kräfte mussten akzeptieren, dass die Politik von den Wählern, und nicht etwa von der Macht der Waffen oder der Fülle der Brieftaschen, bestimmt wird. Diese Etappen zu erreichen erwies sich häufig als schwierig. Der Aufbau einer Demokratie war keine leichte Aufgabe. Doch dafür winkte ein so kostbarer wie dauerhafter Preis: Wenn ein Land erst einmal die zentralen Richtwerte der Demokratie erreicht hatte, dann war sein politisches System angeblich auf alle Zeiten gesichert.

Die demokratische Konsolidierung war laut dieser Vorstellung eine Einbahnstraße. War die Demokratie erst einmal, wie es Juan J. Linz und Alfred Stepan in einer berühmten Formulierung ausdrückten, »the only game in town« – also die Grundregel, nach der sich alle politischen Kräfte richteten –, so hielt sie sich auf Dauer. Die außergewöhnliche Phase des Ringens um die Demokratie wich dann den gewöhnlichen politischen Debatten, die eine stabile Demokratie kennzeichnen.

Die meisten Politologen waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie kaum darüber nachdachten, unter welchen Bedingungen sich die demokratische Konsolidierung verkehren könnte. Aber in Anbetracht der letzten Jahre wachsen nun die Zweifel an diesem blinden Vertrauen in die Zukunft der Demokratie.

Noch vor einem Vierteljahrhundert waren die meisten Bürger sehr zufrieden mit ihrer Regierung und gaben ihren Institutionen hohe Zustimmungswerte; jetzt sind sie so desillusioniert wie nie zuvor. Noch vor einem Vierteljahrhundert legten die meisten Bürger großen Wert darauf, in einer liberalen Demokratie zu leben, und lehnten autoritäre Alternativen zu ihrem Regierungssystem strikt ab; nun stehen sie der Demokratie zunehmend feindlich gegenüber. Und noch vor einem Vierteljahrhundert einte selbst politische Kontrahenten der Respekt vor den Spielregeln der Demokratie; inzwischen haben radikale Politiker, die fundamentale Normen der liberalen Demokratie mit Füßen treten, beträchtlichen Einfluss gewonnen.5

Ein paar Beispiele aus meiner eigenen Forschung zeigen, wie tief das Problem greift: Über zwei Drittel der vor 1950 geborenen Amerikaner halten es für außerordentlich wichtig, in einer Demokratie zu leben; unter Amerikanern, die nach 1980 geboren wurden, ist es weniger als ein Drittel. Die schwindende Loyalität zur Demokratie macht die Amerikaner selbst für unverhohlen autoritäre Alternativen zur Demokratie offener. Noch vor zwanzig Jahren hielt beispielsweise einer von sechzehn Amerikanern ein Militärregime für ein gutes Regierungssystem; heute würde es jeder sechste begrüßen, wenn die Armee die Macht übernimmt.

Diese Veränderungen finden keineswegs nur in den Vereinigten Staaten statt. So befürwortete vor zwanzig Jahren jeder sechste Deutsche einen starken Anführer, »der sich nicht um Wahlen oder Parlamente kümmern muss«; heute sehnt sich jeder dritte Deutsche nach einer solchen Heilsfigur. In Frankreich und Großbritannien tut dies sogar jeder Zweite.

Unter diesen radikal veränderten Umständen wäre es töricht, davon auszugehen, dass die Stabilität der Demokratie dauerhaft gegeben ist. Die erste große Annahme der Nachkriegsära – die Vorstellung, dass die Demokratie in wohlhabenden Ländern, in denen die Regierung bereits mehrmals durch freie und faire Wahlen abgewählt worden ist, auf absehbare Zeit stabil bleibt – entpuppt sich als Wunschdenken.

Da sich die erste große Annahme unserer politischen Vorstellungswelt als wackelig herausgestellt hat, haben wir umso mehr Grund, auch die zweite genauer unter die Lupe zu nehmen.

Liberalismus und Demokratie, so haben wir lange gedacht, bilden eine unzertrennliche Einheit. Und das nicht nur, weil wir sowohl den Willen des Volkes als auch die Herrschaft der Gesetze, sowohl die Wahlfreiheit als auch die Rechte des Einzelnen als wichtig ansehen. Sondern vielmehr, weil beide Komponenten unseres politischen Systems sich gegenseitig schützen und bedingen.

Die Befürchtung, dass die liberale Demokratie nicht überleben kann, wenn eines ihrer Elemente aufgegeben wird, ist durchaus berechtigt. Nur ein System, in dem das Volk das Sagen hat, kann sicherstellen, dass die Reichen und Mächtigen die Rechte der Schwachen nicht mit Füßen treten. Auch im Umkehrschluss gilt: Nur ein System, in dem die Rechte unbeliebter Minderheiten geschützt werden und die Presse ungehindert Kritik an der Regierung üben darf, kann sicherstellen, dass das Volk die Regierung auch wirklich aus dem Amt jagen kann. Der Rechtsstaat und der Volkswille, so scheint man hieraus zu folgern, gehören zusammen wie Brot und Butter – oder Twitter und Trump.

Doch aus der Tatsache, dass ein funktionierendes System sowohl den Liberalismus als auch die Demokratie benötigt, folgt noch lange nicht, dass ein System mit diesen beiden Elementen notwendigerweise stabil ist. Im Gegenteil: Gerade weil Liberalismus und Demokratie voneinander abhängig sind, schlagen sich Probleme in einem Bereich unserer Politik so schnell auf andere Bereiche nieder. Und so läuft eine Demokratie ohne Rechte immer Gefahr, zu dem zu verkommen, was die Vordenker der modernen Demokratie am meisten fürchteten: die Tyrannei der Mehrheit. Genauso verspricht ein Land, in dem die Rechte der Bürger einstweilen respektiert werden, der Volkswille aber allzu oft ignoriert wird, keineswegs stabil zu sein: Ist das politische System einmal zur Spielwiese von Milliardären oder Technokraten geworden, wird die Versuchung, das Volk von wichtigen Entscheidungen auszuschließen, stetig wachsen.

Ein solches Auseinanderklaffen von Liberalismus und Demokratie ist genau das, was wir gerade erleben – und die Folgen könnten dramatisch sein.

Die Populisten, die derzeit auf beiden Seiten des Atlantiks große Erfolge feiern, unterscheiden sich sowohl im Stil als auch im Inhalt gewaltig voneinander.

Und so ist die Versuchung groß, Donald Trump als ein spezifisch amerikanisches Phänomen abzutun. Von seinem dreisten Auftreten bis zu seinem ständigen Prahlen ist Trump ein wandelndes Zerrbild des amerikanischen Charakters, ganz so, als wäre er der Zeichenfeder eines Karikaturisten entsprungen, der für ein sowjetisches Propagandaministerium den Erzfeind lächerlich zu machen hat. Und in mancher Hinsicht ist Trump tatsächlich sehr amerikanisch. Wenn er ständig seine Erfolge als Geschäftsmann herausstreicht, dann tut er dies, weil Unternehmer in Amerika ein hohes Ansehen genießen. Auch die Themen seiner Tiraden sind durch den amerikanischen Kontext geprägt; Befürchtungen, dass die liberalen Eliten heimlich Pläne schmieden, den Bürgern ihre Schusswaffen wegzunehmen, würden in Europa nur Kopfschütteln hervorrufen.

Dennoch kann die Bedrohung, die Trump darstellt, nur in einem viel weiteren Kontext verstanden werden: dem der Rechtspopulisten, die von Athen bis Ankara, von Sydney bis Stockholm und von Warschau bis Wellington in fast jeder größeren Demokratie auf dem Vormarsch sind. Bei allen offensichtlichen Differenzen sind diese Bewegungen doch durch tief greifende Gemeinsamkeiten verbunden – und bringen das politische System dadurch auf überraschend ähnliche Weise in Gefahr.

Donald Trump in den Vereinigten Staaten, Nigel Farage in Großbritannien, Marine Le Pen in Frankreich und Alice Weidel in Deutschland, sie alle behaupten, dass die dringendsten Probleme unserer Zeit viel einfacher zu lösen sind, als das politische Establishment uns glauben machen will. Sie alle beteuern, dass die große Masse der einfachen Leute genau weiß, was zu tun ist. Vor allem aber betrachten sie alle die Politik als ein denkbar einfaches Spiel: Könnte sich der Wille des Volkes nur ungehindert Bahn brechen, würden sich die Gründe für die politische Unzufriedenheit rasch in Luft auflösen. Ganz im Sinne von »Make America Great Again« wären die Vereinigten Staaten – und wäre Großbritannien und Deutschland und Frankreich – endlich wieder ein großartiges Land.

Die Behauptung, dass sich unsere Probleme ganz leicht lösen lassen, wirft sogleich eine zweite Frage auf: Warum hat die politische Klasse diese Probleme bisher nicht gelöst? Da die Populisten nicht zugeben können, dass die wirkliche Welt eben doch kompliziert ist – und dass Politiker, die für echte Probleme keine Lösungen finden, trotzdem die besten Absichten haben mögen –, müssen sie einen Sündenbock ausfindig machen.

Der vermeintliche Übeltäter findet sich oft im Ausland. So ist es nur logisch, dass Trump China für Amerikas wirtschaftliche Probleme verantwortlich macht. Es sollte auch nicht weiter überraschen, dass er bewusst Ängste schürt, indem er behauptet, die Vereinigten Staaten würden von Vergewaltigern (Mexikanern) und Terroristen (Muslimen) überrannt.

Europäische Populisten sehen ihre Feinde anderswo und machen ihrem Unmut meist etwas vorsichtiger Luft. Aber ihren Äußerungen liegt letztlich dieselbe Logik zugrunde. Le Pen und Farage, Weidel und Gauland sind sich im Grunde mit Trump darüber einig, dass Außenstehende – ob nun muslimische Schmarotzer oder syrische Sexualstraftäter – die Schuld daran tragen, wenn die Einkommen des kleinen Mannes stagnieren und unsere Straßen nicht mehr sicher sind. Und wie Trump geben sie dem politischen Establishment – von Brüsseler Bürokraten bis zur Berliner Lügenpresse – die Schuld für all ihre Fehlschläge. Die Regierenden in ihrer jeweiligen Hauptstadt, so behaupten Populisten jeglicher Couleur, verfolgen sowieso nur ihre eigenen Interessen oder stecken mit den Feinden der Nation unter einer Decke. Etablierte Politiker, so sagen sie, haben eine perverse Vorliebe für kulturelle Vielfalt. Oder sie halten heimlich zu den Feinden des Landes. Oder – die einfachste Erklärung von allen – sie sind selbst Ausländer oder Muslime oder gar beides.

Diese Weltsicht nährt zwei politische Sehnsüchte, und die meisten Populisten sind klug genug, beide nach Vermögen auszuschlachten. Erstens müsse ein ehrlicher Anführer – also einer, der den unverfälschten Blick des Volkes teilt und dazu bereit ist, dessen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste zu vertreten – ins höchste Amt gewählt werden. Und zweitens müsse dieser ehrliche Anführer, sobald er einmal am Ruder ist, alle institutionellen Hindernisse, die ihn davon abhalten, den reinen Willen des Volkes in die Tat umzusetzen, zur Seite schaffen.

Wenn es nach den Populisten geht, ist jeglicher Kompromiss mit Minderheiten ein Akt der Korruption. Der Wille der Mehrheit, so fordern sie, darf uneingeschränkt schalten und walten. In diesem Sinne sind die Populisten zutiefst demokratisch: Viel inbrünstiger als traditionelle Politiker glauben sie an die Herrschaft des Volkes.

Zugleich sind Populisten aber zutiefst illiberal. Denn eine liberale Demokratie zeichnet sich durch die Gewaltenteilung aus: Diese soll zwischen den Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen vermitteln und gleichzeitig verhindern, dass eine Person oder eine Partei zu viel Macht anhäuft. Populisten dagegen erklären offen, dass es sowohl für die Gerichte als auch für die Opposition, sowohl für die Medien als auch für die Behörden illegitim sei, die wahre Stimme des Volkes zu dämpfen.

Es mag alarmistisch klingen, sich davor zu sorgen, dass populistische Parteien wie die AfD die freiheitlich-demokratische Ordnung untergraben könnten, falls sie jemals an die Macht kommen. Aber es gibt dafür zahlreiche Präzedenzfälle. Denn in Ländern wie Polen und der Türkei sitzen illiberale Populisten bereits im Amt. In beiden Ländern haben sie ihre Macht mit verblüffend ähnlichen Maßnahmen konsolidiert: Sie haben die Spannungen mit vermeintlichen Feinden im In- und Ausland verschärft, Gerichte und Wahlkommissionen mit ihren Anhängern besetzt und die Kontrolle über die Medien übernommen.

Oder nehmen wir Ungarn. Die liberale Demokratie war dort natürlich ein deutlich jüngeres – und viel zarteres – Gewächs als in Deutschland oder Schweden. Und doch waren Politologen in den 1990er-Jahren überaus zuversichtlich, dass sie dort auf einen nahrhaften Boden treffen würde. Denn Ungarn verfügte über sämtliche Eigenschaften, die der Theorie zufolge einen Übergang zur Demokratie begünstigten: Das Land hatte in der Vergangenheit schon Erfahrung mit demokratischer Herrschaft gesammelt; sein totalitäres Erbe war gemäßigter als jenes vieler anderer osteuropäischer Länder; die alten kommunistischen Eliten hatten sich nach ausgiebigen Verhandlungen mit dem neuen Regime abgefunden; und das Land grenzte an mehrere stabile Demokratien. Die Chancen für eine Konsolidierung der Demokratie standen gut, in der Sprache der Sozialwissenschaft war Ungarn ein »most likely case«6: Wenn die Demokratie es dort nicht schaffen sollte, würde sie auch in anderen postkommunistischen Ländern nur schwer Wurzeln schlagen.

Diese zuversichtliche Prognose schien sich alsbald zu bestätigen. Ungarn verzeichnete ein schnelles Wirtschaftswachstum. Eine, zwei, drei Regierungen wurden friedlich abgewählt. Eine lebendige Zivilgesellschaft blühte auf – kritische Medien, starke NGOs und eine der besten Universitäten in Mitteleuropa eingeschlossen. Die ungarische Demokratie schien sich zu konsolidieren.7

Dann fingen die Probleme an. Viele Ungarn hatten das Gefühl, zu wenig vom Wirtschaftswachstum zu profitieren. Sie sahen ihre Identität von der Masseneinwanderung – die in der Gegenwart ironischerweise noch gar nicht stattfand – bedroht. Als die herrschende Mitte-links-Partei von einem heftigen Korruptionsskandal erschüttert wurde, eskalierte diese Unzufriedenheit und wandelte sich zu unverhüllter Wut auf die etablierten Parteien. Bei Parlamentswahlen im April 2010 bescherten die ungarischen Wähler Fidesz, der Partei von Viktor Orbán, eine überwältigende Mehrheit.

Einmal im Amt, machte Orbán sich systematisch daran, seine Herrschaft abzusichern. Er berief loyale Gefolgsleute in die Führungsetagen des staatlichen Fernsehsenders, der Wahlkommission und des Verfassungsgerichts. Er änderte das Wahlsystem zu seinen Gunsten, schikanierte ausländische Unternehmen, füllte die Taschen seiner Anhänger, drangsalierte NGOs und versuchte gar, die Central European University zu schließen.8

Der Rubikon wurde nicht am helllichten Tage überschritten. Es gab nicht den einen, definitiven Schritt, der augenscheinlich die Zerstörung der alten politischen Normen bedeutet hätte. Jede einzelne von Orbáns Maßnahmen ließ sich auf die eine oder andere Weise rechtfertigen. Doch nimmt man sie alle zusammen, schält sich unverkennbar ein ernüchterndes Ergebnis heraus: Ungarn ist keine liberale Demokratie mehr.

Aber was ist Ungarn dann?

Orbán hat diese Frage immer klarer beantwortet. Zunächst stellte er sich als treuer Demokrat mit konservativen Werten dar. Inzwischen verkündet er seine Feindschaft zur liberalen Demokratie laut und deutlich. Demokratie, so sein Credo, sollte nicht liberal, sondern hierarchisch sein. Unter seiner Führung, so sagte er kürzlich, verwandele sich Ungarn in einen »illiberalen, auf nationale Grundlagen gestellten Staat«.9

Dies ist eine viel treffendere Beschreibung seines Unterfangens, als sie den meisten Beobachtern gelungen ist. Diese tendieren dazu, Orbán pauschal als undemokratisch zu brandmarken. Ihre Sorgen, dass seine illiberalen Reformen es ihm am Ende ermöglichen werden, den Willen des Volkes zu missachten, sind durchaus berechtigt. Und doch ist es ein Fehler zu denken, dass alle Demokratien von Natur aus liberal seien oder Ähnlichkeit mit unseren derzeitigen politischen Institutionen haben müssten.

Eine hierarchische Demokratie erlaubt es einem gewählten Regierungschef, den Willen des Volkes (zumindest so, wie er selbst ihn interpretiert) umzusetzen, ohne Zugeständnisse an die Rechte und Interessen von Minderheiten machen zu müssen. Der Anspruch, dass dies demokratisch sei, muss nicht unbedingt verlogen sein. In diesem neuartigen politischen System steht der Wille des Volkes (zumindest anfangs) tatsächlich an oberster Stelle. Was es von einer liberalen Demokratie, wie wir sie kennen, unterscheidet, ist nicht der Mangel an Demokratie – sondern der Mangel an Respekt für unabhängige Institutionen und die Rechte des Einzelnen.

Der Aufstieg der illiberalen Demokratie, oder der »Demokratie ohne Rechte«, ist nur eine Seite der rapiden politischen Umwälzungen in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. Denn während die Bürger zunehmend an liberalen Institutionen und Gepflogenheiten zweifeln, versuchen die politischen Eliten immer stärker, sich von diesem wachsenden Unmut abzuschotten. Sie erklären beharrlich, die Welt sei eben kompliziert – und sie hätten in harter Arbeit die richtigen Antworten ausfindig gemacht. Wenn widerspenstige Bürger also so undankbar sind, ihren klugen Rat auszuschlagen, dann muss man sie halt belehren, ignorieren oder fügsam machen.

Nie kam diese Haltung so offen zum Ausdruck wie in den frühen Morgenstunden des 13. Juli 2015. Die im Jahr 2007 einsetzende Weltwirtschaftskrise hatte in Griechenland zu einem Berg von Schulden geführt. Den meisten Ökonomen war klar, dass das Land niemals in der Lage sein würde, sämtliche Kredite zurückzuzahlen – und sie stimmten auch weitgehend darin überein, dass eine Austeritätspolitik der schwer angeschlagenen Wirtschaft Griechenlands nur weiteren Schaden zufügen konnte.10 Doch wenn die Europäische Union Griechenland nun zugestehen würde, die Zahlungen einzustellen, bestünde die Gefahr, dass bald wesentlich größere Länder wie Spanien oder Italien diesem Beispiel folgen würden. Und so beschlossen die Technokraten in Brüssel, dass die Griechen leiden mussten, um das Überleben des europäischen Währungssystems zu sichern. (Dies bedeutet übrigens nicht, dass die griechische Regierung schuldlos gewesen wäre. Der mangelnde Wille zu Reformen war tatsächlich ein großes Problem, und ich verstehe sogar, warum manche deutsche Politiker Griechenland schlicht aus dem Euro ausstoßen wollten. Aber die Mittellösung, die sie letztlich anstrebten, hatte das voraussehbare Resultat, die griechische Wirtschaft auf Jahrzehnte zu schwächen.)

Da ihnen kaum Alternativen offenstanden, beugten sich wechselnde griechische Regierungen dem Willen von Brüssel. Doch als die Wirtschaft von Jahr zu Jahr weiter schrumpfte und die Jugendarbeitslosigkeit auf über 50 Prozent kletterte,11 setzten die verzweifelten Wähler schließlich ihre Hoffnungen auf Alexis Tsipras, einen jungen, populistischen Politiker, der vollmundig versprach, die Sparpolitik seiner Vorgänger zu beenden.

Gleich nach Amtsantritt machte sich Tsipras daran, ein neues Schuldenabkommen mit Griechenlands Gläubigern auszuhandeln. Aber es stellte sich schnell heraus, dass die sogenannte »Troika« – also die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds – unerbittlich war. Griechenland musste sich entweder mit seiner Verarmung abfinden oder in Konkurs gehen und die Eurozone verlassen. Und so blieben Tsipras im Sommer 2015, als ein Hilfspaket mit harten Auflagen auf dem Tisch lag, nur zwei Möglichkeiten: vor den Forderungen der Technokraten zu kapitulieren oder Griechenland ins wirtschaftliche Chaos zu führen.

Angesichts einer solch folgenschweren Entscheidung tat Tsipras das, was in einem System, in dem das Volk angeblich schaltet und waltet, eigentlich einleuchtend erscheinen könnte: Er rief eine Volksabstimmung aus. Die Kritik kam prompt, und sie war heftig. Politiker in ganz Europa geißelten das Referendum als unverantwortlich. Angela Merkel erklärte, die Troika habe ein »außerordentlich großzügiges« Angebot gemacht. Die Medien fielen über Tsipras’ Entscheidung her.12

So ging Griechenland am 5. Juli 2015 in aufgewühlter Stimmung zu den Urnen. Das Ergebnis war eine klare Niederlage für die technokratischen Eliten Europas. Trotz der düsteren Warnungen vor einem drohenden Desaster waren die Wähler nicht bereit, ihren Stolz hinunterzuschlucken. Sie lehnten das Angebot der Troika ab.

Durch diesen klaren Ausdruck des Volkswillens gestärkt, kehrte Tsipras an den Verhandlungstisch zurück. Er schien davon auszugehen, dass die Troika Griechenland nun auf halbem Wege entgegenkommen müsse. Stattdessen war das ursprüngliche Angebot plötzlich vom Tisch – und der neue Vorschlag enthielt noch härtere Auflagen.13

Während Griechenland am Rand der Zahlungsunfähigkeit dümpelte, versammelte sich die politische Elite Europas in Brüssel zu einem Verhandlungsmarathon hinter verschlossenen Türen. Als Tsipras in den frühen Morgenstunden des 13. Juli mit geröteten Augen und fahlem Gesicht vor die Kameras trat, war schnell klar, dass die Nacht mit seiner Kapitulation geendet hatte. Wenig mehr als eine Woche nachdem sein Volk auf sein Antreiben hin das unpopuläre Hilfsabkommen abgelehnt hatte, unterzeichnete Tsipras eine viel härtere Übereinkunft. Die Technokratie hatte doch noch gesiegt.

Die Eurozone bietet ein extremes Beispiel für ein politisches System, in dem die Menschen das Gefühl haben, immer weniger mitreden zu können.14 Aber eine Ausnahme ist sie keineswegs. Unbeachtet von den meisten Politologen hat sich in Nordamerika und Westeuropa eine Spielart des undemokratischen Liberalismus ausgebreitet: In diesem Regierungssystem werden rechtsstaatliche Normen (zumindest meistens) penibel eingehalten und die Rechte von Einzelnen (jedenfalls in der Regel) respektiert. Trotzdem haben die Wähler seit Langem das Gefühl, dass ihr Denken auf das Tun des Staates kaum mehr Einfluss hat.

Ganz falsch liegen sie mit dieser Einschätzung nicht.

Einerseits der Aufstieg der Populisten in Ungarn, andererseits die Herrschaft der Technokraten über Griechenland – auf den ersten Blick wirkt das wie ein Gegensatz. In einem Fall hat der Wille des Volkes unabhängige Institutionen beiseitegefegt, die eigentlich die Herrschaft des Gesetzes und die Rechte von Minderheiten hätten schützen sollen. Im anderen Fall haben sich die Kräfte des Marktes und die Überzeugungen der Technokraten über den Willen des Volkes hinweggesetzt. Und doch sind Ungarn und Griechenland nur zwei Seiten ein und derselben Medaille.

In Demokratien rund um die Welt vollziehen sich zwei scheinbar gegensätzliche Entwicklungen. Einerseits werden die Einstellungen der Menschen zunehmend illiberal: Die Wähler verlieren die Geduld mit unabhängigen Institutionen und sind immer weniger bereit, die Rechte von ethnischen und religiösen Minderheiten zu akzeptieren. Andererseits gewinnen Eliten immer mehr Kontrolle über das politische System und schotten es Zug um Zug von der öffentlichen Meinung ab: Weniger denn je sind die Mächtigen dazu bereit, dem Willen des Volkes nachzugeben. Gerade deshalb geraten Liberalismus und Demokratie, die beiden Grundelemente unseres politischen Systems, stärker und stärker miteinander in Konflikt.

Der Wissenschaft ist längst bekannt, dass Liberalismus und Demokratie zu gewissen Zeiten auch unabhängig voneinander bestehen konnten. So erlebte Preußen im 18. Jahrhundert eine relativ liberale Regierung unter einem absoluten Monarchen, der (einige) Rechte seiner Untertanen respektierte und (in gewissen Grenzen) Meinungsfreiheit gewährte.15 Umgekehrt war die demokratische Volksversammlung im antiken Athen extrem illiberal: Sie schickte in Ungnade gefallene Staatsmänner ins Exil, ließ kritische Philosophen hinrichten und zensierte so ziemlich alles, von politischen Reden bis hin zu Partituren.16

Dennoch betrachteten die meisten Politikwissenschaftler Liberalismus und Demokratie als komplementär. Sie wussten zwar durchaus, dass die Rechte des Einzelnen und der Wille des Volkes nicht immer miteinander im Einklang stehen, hielten jedoch an der Überzeugung fest, dass sie es grundsätzlich tun sollten; wo Liberalismus und Demokratie zusammenkommen, so die vorherrschende Annahme, gehen sie eine besonders stabile, widerstandsfähige und stimmige Verbindung ein.

Jetzt aber, da die öffentliche Meinung zunehmend illiberal ist und die Präferenzen der Eliten ins Undemokratische neigen, geraten Liberalismus und Demokratie auf Kollisionskurs. Die liberale Demokratie – diese einzigartige Mischung aus den Rechten des Individuums und dem Willen des Volkes – zerfällt. An ihrer Stelle erleben wir den Aufstieg der illiberalen Demokratie, einer Demokratie ohne Rechte, und des undemokratischen Liberalismus, von Rechten ohne Demokratie.

Es war einmal ein sehr glückliches Huhn. Jeden Tag kam der Bauer und fütterte es. Jeden Tag wurde das Huhn ein wenig größer, ein wenig fetter und ein wenig selbstgefälliger. Die anderen Tiere auf dem Bauernhof versuchten, das Huhn zu warnen. »Du gehst in dein Verderben«, sagten sie. »Der Bauer will dich nur ordentlich mästen.«

Doch das Huhn wollte von alldem nichts hören. Sein ganzes Leben lang war der Bauer jeden Tag gekommen, hatte es gefüttert und mit ein paar aufmunternden Worten bedacht. Warum sollte sich daran plötzlich etwas ändern?

Doch es kam, wie es kommen musste: »Der Mann, der das Hühnchen dessen ganzes Leben hindurch gefüttert hat«, schreibt Bertrand Russell in seiner trockenen Manier, »dreht ihm schließlich den Hals um.«17 Solange das Huhn noch jung und mager war, bemühte sich der Bauer, es fett zu machen; als es fett genug für den Markt war, war es an der Zeit, es zu töten.

Mit seiner makabren Fabel will Russell uns davor warnen, allzu leichtfertige Annahmen zu treffen: Wenn wir nicht verstehen, was die Dinge in der Vergangenheit angetrieben hat, so zeigt uns das Schicksal des sorglosen Huhns, dann können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, wie sie sich in der Zukunft entwickeln werden. Wollen wir eine fundierte Vermutung über die Zukunft der Demokratie wagen, müssen wir uns also die »Hühnerfrage« stellen: Beruhte die langjährige Stabilität der Demokratie vielleicht auf einer Konstellation, die heute so nicht mehr gegeben ist?

Die Antwort könnte sehr wohl Ja lauten.

Denn tatsächlich wirkten seit Anbeginn der Demokratie mindestens drei wichtige Faktoren, die heute so nicht mehr gelten. Während des gesamten Zeitalters der demokratischen Stabilität erlebten die meisten Bürger einen raschen Anstieg ihres Lebensstandards. So verdoppelte sich beispielsweise von 1935 bis 1960 das Einkommen des amerikanischen Durchschnittshaushalts. Von 1960 bis 1985 verdoppelte es sich noch einmal. Seit 1985 hat es sich dagegen kaum verändert. In Deutschland ist der Kontrast zwischen den goldenen Nachkriegsjahren und den Enttäuschungen der letzten Jahre weniger frappierend. Aber auch hierzulande können sich die meisten Bürger nicht mehr über die rapiden wirtschaftlichen Zuwächse freuen, an die sie sich in den Jahren des Wirtschaftswunders gewöhnt hatten.

Dies hat auf beiden Seiten des Atlantiks einen radikalen Wandel eingeleitet: Die meisten Bürger haben Politiker nie besonders geschätzt. Und doch haben sie im Großen und Ganzen darauf vertraut, dass Politiker ihre Versprechen nach bestem Können und Vermögen einhalten. Dieses Vertrauen und der damit einhergehende Optimismus sind heute geschwunden. Viele Bürger machen sich inzwischen große Sorgen um ihre Zukunft und betrachten die Politik deshalb immer mehr als Nullsummenspiel – eines, in dem jeder Gewinn für Migranten oder ethnische Minderheiten auf ihre Kosten geht.

Ein zweiter Unterschied zwischen der stabilen Vergangenheit und der zunehmend chaotischen Gegenwart verschärft diese Entwicklung noch. Bis vor Kurzem war eine ethnische Gruppe klar tonangebend. In den Vereinigten Staaten und Kanada herrschte seit jeher eine klare Hierarchie, die den Weißen zahllose Privilegien sicherte. In Westeuropa ging diese Dominanz in mancher Hinsicht sogar noch weiter. In Ländern wie Deutschland oder Schweden war das Selbstverständnis der Nation mit der Vorstellung einer gemeinsamen Abstammung verbunden. Einwanderer und deren Nachkommen wurden deshalb nicht wirklich als vollgültige Mitglieder angesehen. Im schlimmsten Fall waren sie »scheiß Ausländer«, die das Land überfremden, im besten Fall »Gastarbeiter«, die man zwar zu tolerieren hatte, aber nie als echte Deutsche anerkannte. Das Funktionieren der Demokratie hing also möglicherweise viel stärker, als gemeinhin eingestanden wird, von dieser Homogenität ab.

Jahrzehnte der Masseneinwanderung haben die Gesellschaften radikal verändert. In Nordamerika verlangen Mitglieder von ethnischen und religiösen Minderheiten, endlich gleichwertig behandelt zu werden. In Westeuropa fordern Migranten und ihre Nachkommen, endlich als echte Deutsche oder Schweden angesehen zu werden. Aber während ein Teil der Bevölkerung diesen Wandel akzeptiert oder sogar begrüßt, fühlt sich ein anderer Teil durch diese Veränderungen bedroht. Die Folge ist eine gefährliche und weitverbreitete Rebellion gegen den ethnischen und kulturellen Pluralismus.

Eine letzte Veränderung hat innerhalb weniger Jahrzehnte den gesamten Erdball erobert: Bis vor Kurzem war es einer kleinen politischen und finanziellen Elite vorbehalten, mit der Masse zu kommunizieren. Die meisten Bürger konnten es sich nicht leisten, eine Zeitung drucken zu lassen, einen Radiosender zu betreiben oder eine Fernsehanstalt zu eröffnen. Dies ermöglichte es dem politischen Establishment, extreme Ansichten an den Rand zu drängen. Trotz aller Unterschiede zwischen linken und rechten Parteien lag der Politik ein breiter Konsens zugrunde.

In den letzten 25 Jahren hat sich diese Machtbalance durch das Internet und die sozialen Medien rasant verschoben. Heute ist jeder Bürger in der Lage, Informationen blitzschnell mit Millionen von Menschen zu teilen. Es ist viel billiger geworden, sich politisch zu verdrahten. Die technologische Kluft zwischen Zentrum und Peripherie hat sich dadurch verkleinert. Auch deshalb scheinen die Unruhestifter immer mehr die Oberhand gegenüber den Kräften der Kontinuität zu gewinnen.

Wir beginnen gerade erst zu verstehen, was die existenzielle Krise der liberalen Demokratie verursacht hat; bis wir lernen, wie wir sie effektiv bekämpfen können, ist der Weg daher umso weiter. Aber wenn wir die Triebkräfte des Populismus ernst nehmen, sollten wir erkennen, dass wir an mindestens drei Fronten aktiv werden müssen.

Als Erstes müssen wir die Wirtschaftspolitik reformieren, um die wachsende Ungleichheit einzudämmen und das langjährige Versprechen eines rasch ansteigenden Lebensstandards einzulösen. Eine gleichmäßigere Verteilung des Wirtschaftswachstums ist nach dieser Sicht der Dinge nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sie ist vielmehr eine Frage der politischen Stabilität.

Einige Ökonomen meinen, wir könnten Demokratie, Globalisierung und den Nationalstaat nicht gleichzeitig haben. Und auch unter den Philosophen begrüßen einige den Abschied vom Nationalstaat und erträumen hauptsächlich internationale Lösungen für unsere wirtschaftlichen Probleme. Aber dies ist der falsche Ansatz. Wenn wir die Demokratie bewahren wollen, ohne das emanzipatorische Potenzial der Globalisierung aufzugeben, müssen wir es den Nationalstaaten ermöglichen, ihr Schicksal wieder in die eigene Hand zu nehmen.

Zweitens müssen wir neu darüber nachdenken, was die Zugehörigkeit zu einem modernen Nationalstaat bedeuten könnte. Das Versprechen einer multiethnischen Demokratie, in der Menschen jedes Glaubens und jeder Hautfarbe wirklich als gleich angesehen werden, ist nicht verhandelbar. So schwer es Ländern mit einem monoethnischen Selbstverständnis auch fallen mag, Neuankömmlinge als vollwertige Mitglieder der Nation zu betrachten, eine solche Transformation bleibt die einzig realistische Alternative zu Tyrannei und Bürgerkrieg.

Aber das noble Experiment einer multiethnischen Demokratie kann nur dann gelingen, wenn all seine Anhänger in den Vordergrund stellen, was sie eint, anstatt unentwegt zu betonen, was sie voneinander trennt. In den letzten Jahren hat eine berechtigte Ungeduld mit der andauernden Realität von Rassismus und Diskriminierung insbesondere in den Vereinigten Staaten immer mehr Menschen dazu gebracht, die Prinzipien der liberalen Demokratie als Heuchelei abzutun – oder die Gesellschaft gar auf dem Fundament von Gruppen- anstatt von Einzelrechten aufbauen zu wollen. Dies ist sowohl moralisch als auch strategisch ein Fehler. Denn nur eine Gesellschaft, in der jeder Bürger seine Rechte als Individuum und nicht etwa als Mitglied einer ethnischen oder religiösen Gruppe genießt, kann alle ihre Mitglieder mit Respekt behandeln.

Schließlich müssen wir lernen, viel besser mit dem transformativen Einfluss des Internets und der sozialen Medien zurechtzukommen. Je mehr Hasskommentare und Falschnachrichten sich in den sozialen Netzwerken verbreiten, desto lauter werden die Forderungen an den Staat und an die Medienunternehmen, als eine Art Zensor zu fungieren. Tatsächlich könnten Facebook und Twitter viel unternehmen, um es Nutzern zu erschweren, Lügen zu verbreiten oder Hass anzufachen. Aber wenn wir Parlamentsabgeordnete und Vorstandsvorsitzende dazu ermächtigen, zu entscheiden, wer im Internet was sagen darf, ist es mit der Meinungsfreiheit schnell vorbei. Wollen wir das digitale Zeitalter mit der Demokratie vereinbar machen, können wir uns also nicht darauf beschränken, zu regulieren, was in den sozialen Medien gesagt werden darf – sondern müssen gleichzeitig viel stärker steuern, wie solche Inhalte aufgenommen werden.

Vor nicht allzu langer Zeit verstanden wir noch, dass die Demokratie ein gewagtes Experiment ist – und stets zu scheitern droht. Deshalb setzten wir viel mehr daran, die frohe Kunde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verbreiten. Schulen und Universitäten wussten, dass die Erziehung von mündigen Staatsbürgern ihre wichtigste Aufgabe war. Schriftsteller und Wissenschaftler begriffen, dass sie bei der Verteidigung der Vorzüge der liberalen Demokratie eine entscheidende Rolle spielen mussten. Dieses Sendungsbewusstsein ist mit den Jahren geschwunden. Jetzt, da die liberale Demokratie vor existenziellen Gefahren steht, ist es höchste Zeit, es wiederzubeleben.

Es gibt gewöhnliche Zeiten, in denen die Politik zwar das Leben von Millionen Menschen beeinflusst, die Grundzüge der Gesellschaft aber nicht infrage stehen. Trotz ihrer tiefen Unterschiede akzeptieren politische Kontrahenten die Spielregeln der Demokratie. Sie tragen ihre Differenzen auf der Basis von freien und gleichen Wahlen aus, stehen zu den grundsätzlichen Normen des politischen Systems und akzeptieren, dass eine Wahlniederlage den politischen Gegner berechtigt, das Land für einige Jahre zu regieren.

In solch gewöhnlichen Zeiten wissen die Bürger, dass jeder Sieg nur einstweilig ist – und dass ein verlorenes Scharmützel keineswegs das Ende der politischen Schlacht zu bedeuten hat. Da sie es in ihrer Macht haben, einen heute verschobenen Fortschritt in eine morgen erkämpfte Errungenschaft zu verwandeln, sehen sie jeden Rückschlag als Grund, ihre friedliche Überzeugungsarbeit zu verdoppeln.

Doch es gibt auch außergewöhnliche Zeiten – Zeiten also, in denen die Grundzüge von Politik und Gesellschaft neu ausgehandelt werden. In solchen Zeiten sind die Unterschiede zwischen den politischen Kontrahenten so tief und so bitter, dass die Streitigkeiten mit immer härteren Bandagen ausgetragen werden. Die gemeinsamen Spielregeln werden peu à peu aufgekündigt. Um einen kleinen Vorteil zu erlangen, sind Politiker auf einmal bereit, freie und faire Wahlen zu untergraben, die Grundwerte des politischen Systems zu missachten und ihre Gegner zu verteufeln.

In solch außergewöhnlichen Zeiten nimmt die Politik existenzielle Bedeutung an. Stehen die Grundregeln des Systems erst einmal infrage, haben Bürger allen Grund zu fürchten, dass ein Sieg für den politischen Gegner die Sache für alle Ewigkeit entscheidet; dass eine verlorene Schlacht ausreicht, den gesamten Krieg zu beenden; und dass ein heute verschobener Fortschritt genügt, das Land zu andauernden Ungerechtigkeiten zu verdammen.

Die meisten von uns haben fast nur gewöhnliche Zeiten erlebt.

Als ich in den 1990er-Jahren langsam anfing, mich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen, debattierten die Politiker über wichtige Themen. Sollte die Barmherzigkeit des Staates davon abhängig gemacht werden, ob ein Sozialhilfeempfänger aktiv nach Arbeit sucht?18 Sollten Einwanderer und ihre Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können, ohne den Pass ihres Herkunftslands aufzugeben? Sollten Schwule und Lesben eine eingetragene Partnerschaft eingehen können?

Die Antworten auf diese Fragen würden, davon war ich überzeugt, das Land für die kommenden Jahre stark prägen. Die Zukunft schien weit offen. Auf der einen Seite stand die Vision eines toleranten, großzügigen, gastfreundlichen Landes. Auf der anderen Seite stand die Vision einer verschlossenen, stagnierenden, rückschrittlichen Republik. Als Mitglied der Jusos verbrachte ich viel Zeit damit, für das zu kämpfen, was ich für richtig hielt.