Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siglo XXI España

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Biblioteca Eduardo Galeano

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

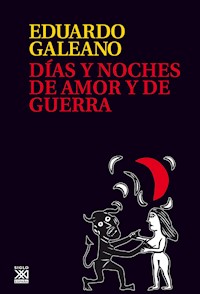

En 1976, a los 36 años, Galeano comienza un largo exilio que lo lleva primero a Buenos Aires y más tarde a Cataluña. Golpeado por la desaparición, el asesinato o el exilio de sus compañeros, allí escribe "Días y noches de amor y de guerra" como un acto reparatorio, una crónica sobrecogedora del tiempo transcurrido entre mayo de 1975 y julio de 1977, donde plasma una rigurosa fotografía del horror político de esos días. Este libro, Premio Casa de las Américas 1978, es la más autobiográfica retrospectiva de las dictaduras del Cono Sur y de la nostalgia del exilio. Pero a la vez Galeano suma, al testimonio ominoso de la muerte, una memoria íntima del éxtasis del amor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 272

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Días y noches de amor y de guerra

Eduardo Galeano

Nota a la edición digital:

Primera edición en bolsillo, 2005

© Herederos de Eduardo Galeano

© SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES S.A., 2017

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

www.sigloxxieditores.com

Diseño de cubierta: RAG

ISBN: 978-84-323-1895-5

Este libro está dedicado a Helena Villagra

Todo lo que aquí se cuenta, ocurrió. El autor lo escribe tal como lo guardó su memoria. Algunos nombres, pocos, han sido cambiados.

En la historia, como en la naturaleza, la podredumbre es el laboratorio de la vida.

Carlos Marx

El viento en la cara del peregrino

Edda Armas me habló, en Caracas, del bisabuelo. De lo poco que se sabía, porque la historia empezaba cuando él ya andaba cerca de los setenta años y vivía en un pueblito bien adentro de la comarca de Clarines. Además de viejo, pobre y enclenque, el bisabuelo era ciego. Y se casó, no se sabe cómo, con una muchacha de dieciséis.

Dos por tres se le escapaba. No ella: él. Se le escapaba y se iba hasta el camino. Ahí se agazapaba entre los árboles y esperaba un ruido de cascos o de ruedas. El ciego salía al cruce y pedía que lo llevaran a cualquier parte.

Así lo imaginaba, ahora, la bisnieta: en ancas de una mula, muerto de risa por los caminos, o sentado atrás de una carreta, envuelto en nubes de polvo y agitando, jubiloso, sus piernas de pajarito.

Cierro los ojos y estoy en medio del mar

Perdí varias cosas en Buenos Aires. Por el apuro o la mala suerte, nadie sabe adónde fueron a parar. Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles.

No me quejo. Con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería como faltarle el respeto al dolor.

Vida gitana. Las cosas me acompañan y se van. Las tengo de noche, las pierdo de día. No estoy preso de las cosas; ellas no deciden nada.

Cuando me separé de Graciela, dejé la casa de Montevideo intacta. Allí quedaron los caracoles cubanos y las espadas chinas, los tapices de Guatemala, los discos y los libros y todo lo demás. Llevarme algo hubiera sido una estafa. Todo eso era de ella, tiempo compartido, tiempo que agradezco; y me lancé al camino, hacia lo no sabido, limpio y sin carga.

La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo; y ella no pierde lo que merece ser salvado.

Fiebre de mis adentros: las ciudades y la gente, desprendidos de la memoria, navegan hacia mí: tierra donde nací, hijos que hice, hombres y mujeres que me aumentaron el alma.

Buenos Aires, mayo de 1975: el petróleo es un tema fatal

1.

Ayer apareció muerto, cerca de Ezeiza, un periodista de La Opinión. Se llamaba Jorge Money. Tenía los dedos quemados, las uñas arrancadas.

En la redacción de la revista, Villar Araujo me pregunta, masticando la pipa:

—¿Y? ¿Cuándo nos toca a nosotros?

Nos reímos.

En la edición de Crisis que está en la calle, hemos publicado la última parte del informe de Villar sobre el petróleo en la Argentina. El artículo denuncia el estatuto colonial de los contratos petroleros vigentes en el país y cuenta la historia del negocio con toda su tradición de infamia y crimen.

Cuando hay petróleo de por medio, escribe Villar, las muertes accidentales no existen. En octubre de 1962, en un chalet de Bella Vista, Tibor Berény recibió tres balazos, desde ángulos diferentes y en distintas partes del cuerpo. Según el dictamen oficial, se trataba de un suicidio. Berény no era, sin embargo, un contorsionista, sino un alto asesor de la Shell. Al parecer servía, también, agente doble o triple, a las empresas norteamericanas. Más reciente, de febrero de este año, es el cadáver de Adolfo Cavalli. Cavalli, que había sido dirigente gremial de los obreros petroleros, había caído en desgracia. La pérdida del poder le había mejorado la cabeza. Ultimamente predicaba la nacionalización integral del petróleo. Tenía, sobre todo, bastante influencia en el área militar. Cuando lo cocinaron a tiros en Villa Soldati, llevaba en la mano un portafolios. El portafolios desapareció. Los diarios informaron que el portafolios estaba lleno de dinero. El robo era, pues, el móvil del crimen.

Villar vincula estos casos argentinos con otros asesinatos internacionales con olor a petróleo. Y advierte en su artículo: “Si usted, lector, se entera de que después de escribir estas líneas, al cruzar la calle, me aplastó un colectivo, piense mal y acertará”.

2.

Novedades. Villar me espera en mi escritorio, muy sobresaltado. Alguien lo ha llamado por teléfono y con voz nerviosa le ha dicho que el portafolios de Cavalli no contenía dinero sino documentos:

—Nadie sabe qué documentos eran. Solamente yo lo sé. Y lo sé porque yo se los había dado. Tengo miedo. Quiero que usted también lo sepa, Villar. El portafolios contenía... y en ese momento, clic, se cortó la comunicación.

3.

Anoche Villar Araujo no llegó a dormir a su casa.

4.

Revolvemos cielo y tierra. Los periodistas anuncian la huelga. Los diarios del interior no han aparecido hoy. El ministro ha prometido ocuparse personalmente del caso. La policía niega tener ninguna información. En la revista recibimos llamadas anónimas, con datos contradictorios.

5.

Villar Araujo ha aparecido anoche, vivo, en una ruta vacía cerca de Ezeiza. Fue abandonado allí con otras cuatro personas.

Ha estado dos días sin comer ni beber y con una capucha en la cabeza. Ha sido interrogado, entre otras cosas, sobre las fuentes de información de sus artículos. De esos hombres sólo ha visto los zapatos.

La policía federal difunde un comunicado sobre el asunto. Dice que Villar Araujo había sido detenido por error.

Hace diez años, yo asistí al ensayo general de esta obra

1.

¿Cuántos hombres serán arrancados de sus casas, esta noche, y arrojados a los baldíos con unos cuantos agujeros en la espalda?

¿Cuántos serán mutilados, volados, quemados?

El terror sale de las sombras, actúa y vuelve a la oscuridad. Los ojos enrojecidos en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta hecha astillas, alguien que no regresará: Guatemala 1967, Argentina 1977.

Aquél había sido oficialmente declarado “el año de la paz” en Guatemala. Pero ya nadie pescaba en la zona de Gualán, porque las redes atrapaban cuerpos humanos. Hoy la marea devuelve pedazos de hombres a las costas del río de la Plata. Hace diez años, los cadáveres aparecían en las aguas del río Motagua o eran descubiertos, al amanecer, en los barrancos o al borde de los caminos: esos rostros sin rasgos no serían identificados jamás. A las amenazas sucedían los secuestros, los atentados, las torturas, los asesinatos. La NOA (Nueva Organización Anticomunista), que proclamaba operar “junto al glorioso ejército de Guatemala”, arrancaba la lengua y cortaba la mano izquierda de sus enemigos. La MANO (Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado), que funcionaba en la órbita de la policía, marcaba con cruces negras las puertas de los condenados.

En el fondo del lago San Roque, en Córdoba, aparecen ahora cuerpos sumergidos con piedras, como encontraron los campesinos guatemaltecos, en las cercanías del volcán Pacaya, un cementerio clandestino lleno de huesos y de cuerpos en descomposición.

2.

En las cámaras de tormento, los torturadores almuerzan ante sus víctimas. Los niños son interrogados sobre el paradero de sus padres; los padres, colgados y picaneados para que digan dónde están sus hijos. Crónica de cada día: “Individuos vestidos de civil con los rostros cubiertos por capuchas negras... Llegaron en cuatro automóviles Ford Falcon... Todos estaban fuertemente armados, con pistolas, metralletas e Itakas... Los primeros efectivos policiales llegaron una hora después de la matanza.” Los presos, arrancados de las cárceles, mueren en la ley de fugas o en batallas donde no hay heridos ni bajas del lado del ejército. Humor negro de Buenos Aires: “Los argentinos —dicen—, nos dividimos en: aterrados, encerrados, enterrados y desterrados.” La pena de muerte se incorporó al Código Penal a mediados del 76; pero en el país se mata todos los días sin proceso ni sentencia. En su mayoría, son muertos sin cadáveres. La dictadura chilena no ha demorado en imitar el exitoso procedimiento. Un solo fusilado puede desencadenar un escándalo mundial: para miles de desaparecidos siempre queda el beneficio de la duda. Como en Guatemala, parientes y amigos realizan la peligrosa peregrinación inútil, de prisión en prisión, de cuartel en cuartel, mientras los cuerpos se pudren en los montes y en los basurales. Técnica de las desapariciones: no hay presos que reclamar ni mártires para velar. A los hombres se los traga la tierra y el gobierno se lava las manos: no hay crímenes que denunciar ni explicaciones para dar. Cada muerto se muere varias veces y al final sólo te queda, en el alma, una niebla de horror y de incertidumbre.

3.

Pero fue Guatemala el primer laboratorio latinoamericano para la aplicación de la guerra sucia en gran escala. Hombres entrenados, orientados y armados por los Estados Unidos llevaron adelante el plan de exterminio. 1967 fue una larga noche de San Bartolomé.

La violencia había empezado, en Guatemala, años atrás, cuando un atardecer de junio de 1954, los aviones P-47 de Castillo Armas cubrieron el cielo. Luego las tierras fueron devueltas a la United Fruit y se aprobó un nuevo Código del Petróleo traducido del inglés.

En la Argentina, las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina) hicieron su aparición pública en octubre de1973. Si en Guatemala se desencadenó la guerra sucia para aplastar a sangre y fuego la reforma agraria y se multiplicó luego para borrarla de la memoria de los campesinos sin tierra, en la Argentina el horror empezó cuando Juan Domingo Perón defraudó, desde el poder, las esperanzas que había despertado, durante el largo exilio, en el llano. Humor negro de Buenos Aires: “El poder —dicen—, es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha.” Después, al fin del verano del 76, los militares volvieron a la Casa Rosada. Ahora los salarios valen la mitad. Se multiplican los desocupados. Están prohibidas las huelgas. Las universidades regresan a la Edad Media. Las grandes empresas multinacionales han recuperado la distribución de combustibles, los depósitos bancarios, el comercio de la carne y los cereales. El nuevo código procesal permite trasladar a tribunales de otros países los pleitos entre las empresas y la nación. Se deroga la ley de inversiones extranjeras: ahora pueden llevarse lo que quieran.

En la Argentina se celebran ceremonias aztecas. ¿A qué dios ciego se ofrece tanta sangre? ¿Puede acaso imponerse este programa al movimiento obrero mejor organizado de América Latina sin pagar un precio de cinco cadáveres por día?

El universo visto por el ojo de la cerradura

Valeria pide a su padre que dé vuelta el disco. Le explica que Arroz con leche vive al otro lado.

Diego conversa con su compañero de adentro, que se llama Andrés y viene a ser el esqueleto.

Fanny cuenta que hoy se ahogó con su amiga en el río de la escuela, que es muy hondo, y que desde allá abajo era todo transparente y veían los pies de la gente grande, las suelas de los zapatos.

Claudio atrapa un dedo de Alejandra, le dice: “Prestame el dedo” y lo hunde en el tarro de leche sobre la hornalla, porque quiere saber si no está demasiado caliente.

Desde el cuarto, Florencia me llama y me pregunta si soy capaz de tocarme la nariz con el labio de abajo.

Sebastián propone que nos escapemos en un avión, pero me advierte que hay que tener cuidado con los serámofos y la hécile.

Mariana, en la terraza, empuja la pared, que es su modo de ayudar a la tierra a que gire.

Patricio sostiene un fósforo encendido entre los dedos y su hijo sopla y sopla la llamita que no se apagará jamás.

De los muchachos que por entonces conocí en las montañas...

1.

Eran muy jóvenes. Estudiantes de la ciudad y campesinos de comarcas donde un litro de leche costaba dos días enteros de trabajo.

El ejército les pisaba los talones y ellos contaban chistes verdes y se cagaban de la risa.

Estuve con ellos algunos días. Comíamos tortas de maíz. Las noches eran muy frías en la alta selva de Guatemala. Dormíamos en el suelo, abrazados todos con todos, bien pegados los cuerpos, para darnos calor y que no nos matara la helada del alba.

2.

Había, entre los guerrilleros, unos cuantos indios. Y eran indios casi todos los soldados enemigos. El ejército los cazaba a la salida de las fiestas y cuando despertaban de la borrachera ya tenían puesto el uniforme y el arma en la mano. Así marchaban a las montañas, a matar a quienes morían por ellos.

3.

Una noche, los muchachos me contaron cómo Castillo Armas se había sacado de encima a un lugarteniente peligroso. Para que no le robara el poder o las mujeres, Castillo Armas lo mandó en misión secreta a Managua. Llevaba un sobre lacrado para el dictador Somoza. Somoza lo recibió en el palacio.

Abrió el sobre, lo leyó delante de él, le dijo:

—Se hará como pide su presidente.

Lo convidó con tragos.

Al final de una charla agradable, lo acompañó hasta la salida. De pronto, el enviado de Castillo Armas se encontró solo y con la puerta cerrada a sus espaldas.

El pelotón, ya formado, lo esperaba rodilla en tierra.

Todos los soldados dispararon a la vez.

4.

Conversación que no sé si escuché o imaginé en aquellos días:

—Una revolución de mar a mar. Todito el país alzado. Y lo pienso ver con estos mis ojos...

—¿Y se cambiará todo, todo?

—Hasta las raíces.

—¿Y ya no habrá que vender los brazos por nada?

—Ni modo, pues.

—¿Ni aguantar que lo traten a uno como bestia?

—Nadie será dueño de nadie.

—¿Y los ricos?

—No habrá más ricos.

—¿Y quién nos va a pagar a los pobres, entonces, las cosechas?

—Es que tampoco habrá pobres. ¿No ves?

—Ni ricos ni pobres.

—Ni pobres ni ricos.

—Pero entonces, se va a quedar sin gente Guatemala. Porque aquí, sabés vos, el que no es rico, es pobre.

5.

El vicepresidente se llamaba Clemente Marroquín Rojas. Dirigía un diario, de estilo estrepitoso, y a la puerta de su despacho montaban guardia dos gordos con metralletas.

Marroquín Rojas me recibió con un abrazo. Me ofreció café; me palmeaba la espalda y me miraba con ternura.

Yo, que había estado en la montaña con los guerrilleros hasta la semana anterior, no entendía nada. “Es una trampa”, pensé, por el gusto de sentirme importante.

Entonces Marroquín Rojas me explicó que Newbery, el hermano del famoso aviador argentino, había sido su gran amigo en los años juveniles y yo era su vivo retrato. Se olvidó de que estaba ante un periodista. Convertido en Newbery, le escuché bramar contra los norteamericanos porque no hacían las cosas como era debido. Una escuadra de aviones norteamericanos, piloteados por aviadores norteamericanos, había partido de Panamá y había descargado napalm norteamericano sobre una montaña de Guatemala. Marroquín Rojas estaba hecho una furia porque los aviones se habían vuelto a Panamá sin tocar tierra guatemalteca.

—Podían haber aterrizado, ¿no le parece? —me decía, y yo le decía que sí me parece:

—Podían haber aterrizado, por lo menos.

6.

Los guerrilleros me lo habían contado.

Varias veces habían visto estallar el napalm en el cielo, sobre las montañas vecinas. Habían encontrado con frecuencia las huellas de la espuma derramada al rojo vivo: los árboles quemados hasta las raíces, los animales carbonizados, las rocas negras.

7.

A mediados de 1954, los Estados Unidos habían sentado a Ngo Dinh Diem en el trono de Saigón y habían fabricado la entrada triunfal de Castillo Armas en Guatemala.

La expedición de rescate de la United Fruit cortó de un golpe de hacha la reforma agraria que había expropiado y distribuido, entre los campesinos pobres, las tierras eriales de la empresa.

Mi generación se asomó a la vida política con aquella señal en la frente. Horas de indignación y de impotencia... Recuerdo al orador corpulento que nos hablaba con voz serena, pero echando fuego por la boca, aquella noche de gritos de rabia y de banderas, en Montevideo. “Hemos venido a denunciar el crimen...”

El orador se llamaba Juan José Arévalo. Yo tenía catorce años y nunca se me borró el impacto.

Arévalo había iniciado, en Guatemala, el ciclo de reformas sociales que Jacobo Arbenz profundizó y que Castillo Armas ahogó en sangre. Durante su gobierno había eludido —nos contó— treinta y dos tentativas de golpe de estado.

Años después, Arévalo se convirtió en funcionario. Peligrosa especie, la de los arrepentidos: Arévalo se hizo embajador del general Arana, señor de horca y cuchillo, administrador colonial de Guatemala, organizador de carnicerías.

Cuando lo supe, ya hacía años que yo había perdido la inocencia, pero me sentí como un gurisito estafado.

8.

Conocí a Mijangos en el 67, en Guatemala. Me recibió en su casa, sin preguntas, cuando bajé de la sierra a la ciudad.

Le gustaba cantar, beber buen trago, saludar la vida: no tenía piernas para bailar, pero batía palmas animando las fiestas.

Tiempo después, mientras Arévalo era embajador, Adolfo Mijangos fue diputado.

Una tarde, Mijangos denunció un fraude en la Cámara. La Hanna Mining Cº, que en el Brasil había derribado dos gobiernos, había hecho nombrar ministro de Economía de Guatemala a un funcionario de la empresa. Se firmó entonces un contrato para que la Hanna explotara, en asociación con el Estado, las reservas de níquel, cobalto, cobre y cromo en las márgenes del lago Izabal. Según el acuerdo, el Estado se beneficiaría con una propina y la empresa con mil millones de dólares. En su condición de socia del país, la Hanna no pagaría impuesto a la renta y usaría el puerto a mitad de precio.

Mijangos alzó su voz de protesta.

Poco después, cuando iba a subir a su Peugeot, una ráfaga de balazos le entró por la espalda. Cayó de su silla de ruedas con el cuerpo lleno de plomo.

9.

Escondido en un almacén de los suburbios, yo esperaba al hombre más buscado por la policía militar guatemalteca. Se llamaba Ruano Pinzón, y él también era, o había sido, policía militar.

—Mirá ese muro. Saltá. ¿Podés?

Torcí el pescuezo. La pared de la trastienda no terminaba nunca.

—No —dije.

—Pero si vienen ellos, ¿vas a saltar?

Otra que saltar. Si venían ellos, iba a volar. El pánico convierte a cualquiera en campeón olímpico.

Pero ellos no vinieron. Ruano Pinzón llegó esa noche y pude hablar largamente con él. Tenía una campera de cuero negra y los nervios le hacían bailar los ojos. Ruano Pinzón había desertado.

El era el único testigo todavía vivo de la matanza de una veintena de dirigentes políticos suprimidos en vísperas de las elecciones.

Había ocurrido en el cuartel de Matamoros. Ruano Pinzón fue uno de los cuatro policías que llevaron las bolsas, grandes y pesadas, a las camionetas. Se dio cuenta porque las mangas se le enchastraron de sangre. En el aeropuerto La Aurora subieron las bolsas a un avión 500 de la Fuerza Aérea. Después, las arrojaron al Pacífico.

Él los había visto llegar vivos al cuartel, reventados por los golpes; y había visto al ministro de Defensa en persona comandando la operación.

De los hombres que habían cargado los cadáveres, Ruano Pinzón era el único que quedaba. Uno había amanecido con un puñal en el pecho en una cama de la pensión La Posada. Otro recibió un tiro en la espalda, en una cantina de Zacapa, y al otro lo habían acribillado en el bar de atrás de la estación central.

¿Por qué lloran las palomas al amanecer?

Porque una noche un palomo y una paloma fueron a un baile y al palomo lo mató, en pelea, alguien que lo quería mal. Estaba muy lindo el baile, y la paloma no quiso dejar de divertirse. “Esta noche cantaré —dijo— y por la mañana lloraré.” Y lloró cuando el sol asomó en el horizonte.

Así me contó Malena Aguilar que le había contado la abuela, mujer de ojos grises y nariz de lobo, que en las noches, al calorcito de la cocina de carbón, hechizaba a los nietos con historias de almas en pena y degüellos.

La tragedia había sido una certera profecía

1.

A mediados del 73, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina al cabo de dieciocho años de exilio.

Fue la mayor concentración política de toda la historia de América latina. En los prados de Ezeiza y todo a lo largo de la autopista se congregaron más de dos millones de personas que acudieron, con hijos y bombos y guitarras, desde todos los lugares del país. El pueblo, de paciencia larga y voluntad de fierro, había recuperado a su caudillo y lo devolvía a su tierra abriéndole la puerta grande.

Había un clima de fiesta. La alegría popular, hermosura contagiosa, me abrazaba, me levantaba, me regalaba fe. Yo tenía frescas en la retina las antorchas del Frente Amplio en las avenidas de Montevideo. Ahora, en las afueras de Buenos Aires, se reunían en un gigantesco campamento sin fronteras los trabajadores maduros, para quienes el peronismo representaba una memoria viva de la dignidad, y los jóvenes, que no habían vivido la experiencia del 46 al 55, y para quienes el peronismo estaba más hecho de esperanza que de nostalgia.

La fiesta terminó en matanza. En Ezeiza, en una sola tarde, cayeron más peronistas que durante los años de la resistencia contra las dictaduras militares anteriores. “Y ahora, ¿a quien hay que odiar?”, se preguntaba, atónita, la gente. La emboscada había sido armada por peronistas contra peronistas. El peronismo contenía tirios y troyanos, obreros y patrones; y en ese escenario la historia real ocurría como una contradicción continua.

Los burócratas sindicales, los politiqueros y los agentes de los dueños del poder habían revelado, en los campos de Ezeiza, su desamparo. Habían quedado, como el rey del cuento, desnudos y a la vista. Los matones profesionales ocuparon, entonces, el lugar del pueblo que les faltaba.

Los mercaderes, fugazmente expulsados del templo, se colaban por la puerta de atrás.

Lo de Ezeiza fue un presentimiento de lo que vendría después. “Dios tiene prestigio porque se muestra poco”, me había dicho Perón, años atrás, en Madrid. El gobierno de Héctor Cámpora duró lo que un lirio. A partir de entonces, las promesas se separaron de la realidad hasta perderse de vista. Triste epílogo de un movimiento popular. Aumentaban los salarios, pero eso servía para probar que los obreros eran los culpables de la crisis. Una vaca llegó a valer menos que un par de zapatos, y mientras se arruinaban los pequeños y medianos productores, la oligarquía, invicta, se exhibía en harapos y ponía el grito en el cielo a través de los diarios, las radios y la televisión. La reforma agraria no resultó más que un espantapájaros de papel y continuaron abiertos los agujeros por donde se escurría, y se escurre, la riqueza que el país genera. Los dueños del poder, como en toda América Latina, ponen sus fortunas a buen recaudo en Zurich o New York. Allá el dinero pega un salto de circo y vuelve al país mágicamente convertido en carísimos empréstitos internacionales.

2.

¿Se puede realizar la unidad nacional por encima y a través y a pesar de la lucha de clases? Perón había encarnado esa ilusión colectiva.

Una mañana, en los primeros tiempos del exilio, el caudillo había explicado a su anfitrión, en Asunción del Paraguay, la importancia política de la sonrisa.

—¿Quiere ver mi sonrisa? —le dijo.

Y le puso la dentadura postiza en la palma de la mano.

Durante dieciocho años, por él o contra él, la política argentina giró en torno de este hombre. Los sucesivos golpes militares no habían sido más que homenajes que el miedo rendía a la verdad: si había elecciones libres, el peronismo ganaba. Todo dependía de las bendiciones y maldiciones de Perón, pulgar arriba, pulgar abajo, y de las cartas que escribía desde lejos, con la mano izquierda o con la derecha, dando órdenes siempre contradictorias a los hombres que por él se jugaban la vida.

En Madrid, en el otoño del 66, Perón me dijo:

—¿Usted sabe cómo hacen los chinos para matar a los gorriones? No los dejan posar en las ramas de los árboles. Los hostigan con palos y no los dejan posar, hasta que se mueren en el aire; les revienta el corazón y caen al suelo. Los traidores tienen vuelo de gorrión. Alcanza con hostigarlos, con no dejarlos descansar, para que terminen yéndose al suelo. No, no... Para manejar hombres hay que tener vuelo de águila, no de gorrión. Manejar hombres es una técnica, un arte, de precisión militar. A los traidores hay que dejarlos volar, pero sin darles nunca descanso. Y esperar a que la Providencia haga su obra. Hay que dejar actuar a la Providencia... Especialmente porque a la Providencia la manejo yo.

A la hora de la verdad, cuando recuperó el poder, el peronismo estalló en pedazos. Se rompió tiempo antes de que el caudillo muriera.

3.

José Luis Nell fue una de las víctimas de la matanza de Ezeiza. Una bala le reventó la columna vertebral. Quedó paralítico.

Un día decidió terminar con la impotencia y la lástima.

Eligió la fecha y el lugar: un paso a nivel de una estación sin trenes. Alguien lo llevó hasta allí en la silla de ruedas y le puso en la mano la pistola cargada.

José Luis había sido un militante de fierro. Había sobrevivido a los tiros y a las cárceles y a los años de hambre y clandestinidad.

Pero entonces mordió el caño y apretó el gatillo.

Un resplandor que se demora entre los párpados

Ocurrió esta tarde, en el andén, mientras esperaba el tren a Barcelona.

La luz encendió la tierra entre las vías. La tierra tuvo de pronto un color muy vivo, como si se le hubiera subido la sangre, y se hinchó bajo las vías azules.

Yo no estaba feliz, pero la tierra sí, mientras duró ese largo instante, y era yo quien tenía conciencia para saberlo y memoria para recordarlo.

Crónica del perseguido y la dama de noche

Se conocen, de madrugada, en un bar de lujo. A la mañana, él despierta en la cama de ella. Ella calienta café; lo beben de la misma taza. El descubre que ella se come las uñas y que tiene lindas manos de gurisa chica. No se dicen nada. Mientras se viste, él busca palabras para explicarle que no le podrá pagar. Sin mirarlo, ella dice, como quien no quiere la cosa:

—No sé ni cómo te llamás. Pero si querés quedarte, quedate. La casa no es fea.

Y se queda.

Ella no hace preguntas. El tampoco.

Por las noches, ella se va a trabajar. El sale poco o nada.

Pasan los meses.

Una madrugada, ella encuentra la cama vacía. Sobre la almohada, una carta que dice:

Quisiera llevarme una mano tuya. Te robo un guante. Perdoname. Te digo chau y mil gracias por todo.

El atraviesa el río con documentos falsos. A los pocos días, cae preso en Buenos Aires. Cae por una boba casualidad. Lo venían buscando desde hacía un año.

El coronel lo insulta y lo golpea. Lo alza por las solapas:

—Nos vas a decir dónde estuviste. Vas a decirnos todo.

El contesta que vivió con una mujer en Montevideo. El coronel no cree. El muestra la fotografía: ella sentada en la cama, desnuda, con las manos en la nuca, el largo pelo negro resbalando sobre los pechos.

—Con esta mujer —dice—. En Montevideo.

El coronel le arranca la fotografía de la mano y de pronto hierve de furia, pega un puñetazo en la mesa, grita la puta madre que la parió, traidora hija de puta, me la va a pagar, desgraciada, ésta sí que me la va a pagar.

Y entonces él se da cuenta. La casa de ella había sido una trampa, montada para cazar a tipos como él. Y recuerda lo que ella le había dicho, un mediodía, después del amor:

—¿Sabés una cosa? Yo nunca sentí, con nadie, esta... esta alegría de los músculos.

Y por primera vez entiende lo que ella había agregado, con una rara sombra en los ojos:

—Alguna vez tenía que pasarme, ¿no? —había dicho—. Joderse. Yo sé perder.

(Esto sucedió en el año 56 ó 57, cuando los argentinos acosados por la dictadura cruzaban el río y se escondían en Montevideo.)

El universo visto por el ojo de la cerradura

En clase, Elsa y Ale se sentaban juntas. En los recreos caminaban por el patio tomadas de la mano. Compartían los deberes y los secretos, las travesuras.

Una mañana, Elsa dijo que había hablado con su abuela muerta.

Desde entonces, la abuela les mandó mensajes con frecuencia. Cada vez que Elsa hundía la cabeza en el agua, escuchaba la voz de la abuela.

Al tiempo, Elsa anunció:

—Dice la abuela que vamos a volar.

Lo intentaron en el patio de la escuela y en la calle. Corrían en círculos o en línea recta, hasta caer extenuadas. Se dieron unos cuantos porrazos desde los pretiles.

Elsa sumergió la cabeza y la abuela le dijo:

—Van a volar en el verano.

Llegaron las vacaciones. Las familias viajaron a balnearios diferentes.

A fines de febrero, Elsa volvía con sus padres a Buenos Aires. Ella hizo detener el coche ante una casa que no había visto nunca.

Ale abrió la puerta.

—¿Volaste? —preguntó Elsa.

—No —dijo Ale.

—Yo tampoco —dijo Elsa.

Se abrazaron llorando.

Buenos Aires, julio de 1975: volviendo del sur

Carlos se había ido lejos. Fue cocinero en los hoteles, fotógrafo en las playas, periodista de ocasión, hombre sin casa; había jurado no volver a Montevideo.

Está en Buenos Aires, ahora, sin una moneda en los bolsillos y con un documento de identidad rotoso y vencido.

Nos debíamos muchas palabras. El fin de semana viajamos a la costa, para ponernos al día.

Yo me recordé escuchando, con asombro de niño, veinte años atrás, las historias de sus andares de sieteoficios por los arrozales del este y las plantaciones de caña del norte del Uruguay. Entonces yo me había sentido amigo de este hombre por primera vez. Había sido en el café Tupí Nambá de la Plaza Independencia. El tenía una guitarra. Era payador y poeta, nacido en San José.

Con los años, se hizo fama de camorrero. Se emborrachaba mucho desde que volvió del Paraguay. Había estado un año preso en un campo de concentración, en las canteras de Tacumbú: no se le borraron nunca las marcas de los golpes de cadena en la espalda. Le habían arrancado a cuchillo las cejas y los bigotes. Cada domingo los soldados corrían carreras y los presos hacían de caballos, con freno y todo, mientras el cura tomaba tereré bajo un ombú y se reía agarrándose la barriga.

Peleador y silencioso, Carlos se maltrataba por dentro y con los ojos andaba buscando enemigos en los cafés y las vinerías de Montevideo. Al mismo tiempo, era la fiesta de mis hijos: nadie les contaba cuentos y disparates con tanta gracia y no había payaso en el mundo tan capaz de hacerlos rodar por el suelo de la risa. Carlos venía a casa, se ponía un delantal y cocinaba pollo a la portuguesa o platos que inventaba para que los disfrutáramos nosotros, porque él siempre fue hombre de poco comer.

Ahora estábamos volviendo de la costa, rumbo a Buenos Aires, muchas horas de ómnibus sin dormir y charlando, y él me habló de Montevideo. En todo el fin de semana ninguno de los dos había mencionado a la ciudad nuestra. No podíamos ir; más valía callarse.

Largando tristezas, me habló de Pacha: