Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: oekom verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wildnis ist überall – oft verborgen, doch niemals verschwunden. Während wir Menschen Städte bauen, Straßen ziehen und Landschaften formen, behaupten unzählige Mitwesen ihre Territorien: Rehe durchstreifen Baustellen, Füchse schlüpfen durch Zäune, Krähen beobachten uns aus den Baumwipfeln, Käfer kriechen zwischen Pflastersteinen. Doch wem gehört dieser Raum wirklich? Dieses Buch lädt zu einem Perspektivenwechsel ein. Es erkundet das Spannungsfeld zwischen Natur und Zivilisation, hinterfragt unser Verständnis von Eigentum und Territorium und stellt radikale Fragen: Haben Tiere Rechte? Ist der Mensch eine invasive Spezies? Und was bedeutet es, Wildnis wirklich anzuerkennen? Mit scharfem Blick, erzählerischer Kraft und philosophischer Tiefe öffnet Burkhard Friedrich uns die Augen für das Leben, das uns umgibt – und fordert uns auf, unsere Mitwesen neu zu sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

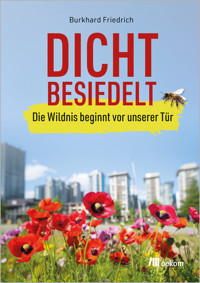

Burkhard Friedrich

Dicht besiedelt

Die Wildnis beginnt vor unserer Tür

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

© 2025 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200

www.oekom.de

Layout und Satz: oekom verlag

Umschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlag

Umschlagabbildung: Adobe Stock/Nice Seven (Mohnblumen) und Adobe Stock/hcast (Biene)

Bild Seite 7: © Burkhard Friedrich

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 9783987264467

DOI: https://doi.org/10.14512/9783987264450

Menü

Cover

fulltitle

Inhaltsverzeichnis

Hauptteil

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel 1:

Wildnis

Kapitel 2:

Besiedlung

Kapitel 3:

Politik

Kapitel 4:

Ausblick in die Zukunft – Zwei Beispiel gebende Initiativen

Nachwort

Anmerkungen

»A Spoonful of seawater or a pinch of soil between your fingers held billions of living things. We are blind to this out of necessity, because if we saw what was really there we would never move.«

Martin MacInnes In Ascension, Atlantic Books 2023

Für Therese

Einleitung

Im allmorgendlichen, spätwinterlichen Dämmerungslicht ziehen drei Rehe über das Baustellengebiet, das durch einen Baugitterzaun von der Wildnis getrennt ist, aber doch irgendwo ein Schlupfloch bietet. Die Baustellenarbeiten ruhen seit geraumer Zeit, nicht nur Rehe, sondern auch verschiedene weitere sichtbare nichtmenschliche Wesen erkunden das Gelände, eher nacheinander als gleichzeitig, und lassen sich von den Bewohnern des nahegelegenen Wohnhauses bei ihren morgendlichen Wanderungen nicht abhalten, ist doch das Baustellengebiet auch zu dieser Seite durch einen Baugitterzaun geschützt. Die Rehe haben eine stattliche Eiche entdeckt, unter der noch aus dem letzten Herbst Unmengen von Eicheln zu finden sind, die sie in aller Seelenruhe kauen, während auf den Zweigen des Baumes einige Waldtauben warten, um sich nach dem Besuch der vierbeinigen Wesen auf dem Boden ungestört nach Essbarem umzusehen. In etwas weiterer Entfernung hocken Krähen auf Baumwipfeln und beobachten das Geschehen, zuweilen sind Jungfüchse in erstaunlichem Tempo unterwegs. Nicht sichtbar, aber doch vorhanden, sind die unzähligen Kleinstlebewesen, die das Gebiet seit x Jahrzehnten dicht besiedelt haben und sich in permanentem jahreszeitlichem und lebenszyklischem Wandel befinden.

In hellem Morgenlicht ziehen sich die Rehe zurück, das eine oder andere Auto stört sie in ihrem Suchen und Entdecken. Vermutlich begeben sie sich durch die – nicht sichtbare – Zaunlücke in den Schutz der dichten Wildnis. Die Waldtauben bleiben vorerst zurück, entfernen sich dann angesichts zunehmender menschlicher Aktivität ebenfalls in die hinteren Wildnisbereiche. Das Leben auf und unter dem Erdboden geht ungestört weiter, unbeeinträchtigt von menschlichen Aktivitäten jenseits des Bauzaunes.

Die Tiere und Pflanzen haben die erwähnte Wildnis vermutlich seit Jahrzehnten besiedelt, kennen die Boden‑, Licht‐ und Klimaverhältnisse und mussten sich mit den menschlichen Besiedlungsaktivitäten arrangieren. Stocken diese Aktivitäten über längere Zeiträume, werden die alten Territorien wieder erkundet, vielleicht auch dahingehend getestet, ob eine Wiederansiedlung möglich wäre. Die Veränderungen des Gebietes – gefällte Bäume, Baumaterial, Müllablagerungen, Bauwagen, Lärm etc. – scheinen dabei in Kauf genommen zu werden, sonst würden die Gruppen nicht täglich wieder erscheinen.

Der Lebensraum Baustelle ist fragil, die Bautätigkeiten können jederzeit wieder aufgenommen werden; eventuell wird diese Instabilität des ehemaligen Lebensortes von dessen früheren Bewohnern auch wahrgenommen, aber das ist rein spekulativ. Nehmen die Arbeiten auf dem Baugelände wieder Fahrt auf, wird einige Tage kein Reh mehr zu sehen sein, auch die Waldtauben und die Füchse ziehen sich zurück; zumindest tagsüber. Die nicht sichtbaren dichten Besiedlungen, insbesondere die pflanzlichen, sind in der schwächsten Position, sie können nicht so einfach ausweichen, sie werden beseitigt.

Wer nachts dort unterwegs ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Vermutlich ist das Gebiet auch nachts dicht besiedelt, weil davon auszugehen ist, dass in dem Gebiet seit ewigen Zeiten nicht nur viele nachtaktive Tiere unterwegs sind, sondern auch etliche Bodenbrüter und Nagetiere den Boden bevölkern. Die Tiere, deren Territorien nicht so leicht gemessen bzw. erkannt werden können, sind hochnistende Vögel.

Die genannten Waldtauben und Krähen leben dort, sie haben innerhalb der x‑tausend Quadratmeter Platz zum Ausweichen auf vom Baugeschehen weiter entfernt befindliche Bäume, vorausgesetzt, dass diese stehengelassen werden. Wo und wie weit sie in dem Gebiet unterwegs sind, kann nicht eingegrenzt werden, ihre Wanderungen in den Lüften hängen vom Nahrungsaufkommen, von Licht, Thermik und Temperaturverhältnissen ab. Andere Vogelarten, wie beispielsweise Kraniche, migrieren, lassen sich auf dem Gebiet weiter entfernt von menschlicher Tätigkeit nieder, um im Dickicht des sommerlichen Waldes während ihrer eigenen Flugunfähigkeit ihre Jungen großzuziehen und im Herbst gemeinsam das temporäre Brutgebiet zu verlassen, man kann sie nur hören, nicht sehen. Bodenbrüter hingegen entscheiden innerhalb der Bauruhephasen über ihre Brutplätze auf dem dicht bewachsenen Boden des Gebietes. Gäbe es eine Kontinuität der Bautätigkeiten, wäre es, so paradox es auch klingen mag, für diese Spezies besser, weil sie sich dann dort entweder gar nicht erst ansiedeln würden oder die Möglichkeit zur Assimilierung hätten.

Die ständigen Unterbrechungen der Bautätigkeiten münden in einen ständigen Wechsel von Besiedlung und Beeinträchtigung, was früher oder später zu massiven Störungen der nichtmenschlichen Lebenszyklen führt.

Bei den dort lebenden menschlichen Wesen handelt es sich in diesem Kontext eindeutig um eine invasive Spezies, die ihre nichtmenschlichen Mitwesen vertreibt oder vernichtet (hat). Menschen neigen dazu, wilde Räume – aus anthropozentrischer Sicht – als dünn besiedelt zu bezeichnen und zu definieren. Sie müssen es tun, um ihre Interessen zu legitimieren. Ein Gebiet, das dünn besiedelt ist, kann besiedelt werden. Denn wenn, wie eingangs im Zitat beschrieben, das wahre Leben erkannt werden würde, dürfte kein Schritt mehr getan werden.

Meine Beobachtungen werfen eine Reihe von Fragen und Diskursen auf, die Gegenstand dieses Buches sind und die der Leserschaft die Möglichkeit geben können, in ihrem Alltag das permanente, oft unscheinbare, sie umgebende wilde Leben unzähliger Wesen wahrzunehmen, schätzen und schützen zu lernen.

Eine der zentralen Fragen ist die der Rechte. Besitzen die oben erwähnten Rehe, Füchse, Waldtauben und Krähen Naturrechte oder müssen ihnen die Rechte qua Gesetzgebung zugebilligt und damit garantiert werden? Denken wir diese Fragestellung weiter, so begegnen uns sehr bald die Bürgerrechte und damit die Staatsbürgerschaft, die drei Optionen aufwirft:

Nehme ich in meinem Alltag ein Reh als Staatsbürger wahr, dem ich kein Leid zufügen darf, weil es der Gesetzgeber so vorgibt?

Nehme ich das Reh als ein dem Menschen gleiches Wesen mit Lebensinteressen wahr, was es mir aus moralischen Gründen untersagt, ihm Leid zuzufügen?

Besitzt das Reh ein Naturrecht, das nicht verletzt werden darf?

Diese drei Optionen können nur in Erwägung gezogen werden, wenn dem nichtmenschlichen Wesen per se eine territoriale Integrität über seinen Lebensort zugebilligt wird. Ansonsten gilt die eigentumsrechtliche Standardregel, die besagt, dass eine bestimmte Populationsdichte nicht überschritten und folgerichtig durch Abschüsse begrenzt werden muss. So stellt sich im Falle der oben erwähnten Rehe die weitere Frage, ob sie, da sie das eingezäunte Baugebiet betreten und auf Baugebiet nicht geschossen werden darf, von der Standardregel ausgenommen sind oder ob das Rudel früher oder später doch reduziert werden muss; ungeachtet des Prozesses des Harmonisierens1 mit seinen Mitwesen.

Im Falle des Menschen ist die Staatsbürgerschaft, sind die Rechte gleichzusetzen mit Würde, die bekanntlich nicht antastbar ist.

In einigen Gesetzesbüchern einiger weniger Länder wird den Tieren Würde zugebilligt, ob damit auch Rechte gemeint sind, bleibt dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Einzig allein die schweizerische Gesetzgebung ist da etwas genauer:

»Zweck dieses Gesetzes ist es, die Würde und das Wohlergehen des Tieres zu schützen. Die Würde ist der Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann. Eine Belastung liegt vor, wenn dem Tier insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden, es in Angst versetzt oder erniedrigt wird, wenn tiefgreifend in sein Erscheinungsbild oder seine Fähigkeiten eingegriffen oder es übermäßig instrumentalisiert wird.« 2

Die zentrale, fast schon visionäre Aussage ist die vom Eigenwert des Tieres. Man könnte diese Formulierung auch konkretisieren: um des Tieres willen. Hier wird das Tier als eigenes Wesen anerkannt, ihm wird ein eigener Wert zugesprochen, was jedoch nicht konsequent weitergedacht wird. Das schweizerische Tierschutzgesetz lässt weitreichende Interpretationen zu, um die Formulierung überwiegend ranken sich unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten: Ist es gerechtfertigt, dass ich kein Interesse habe, einer großen Anzahl von Wildschweinen im Wald zu begegnen und ich sie deswegen vernichten darf? Ist es gerechtfertigt, dass das Reh, um die Populationsdichte unter Kontrolle zu halten, erschossen werden darf, weil das ein die Belastung überwiegendes Interesse darstellt? Hier kann immerhin ein Diskurs entstehen, der sich um den Eigenwert des Tieres dreht, der per se nicht anthropozentrisch sein muss.

Das deutsche Tierschutzgesetz gibt das nicht her, dort wird lediglich vorgegeben, dass Tieren nur aus vernünftigen Gründen Schmerz zugefügt werden darf. Der Begriff vernünftig ist vom Menschen definiert, also menschenbezogen. Näher auf diese Gesetzesformulierungen einzugehen, fehlt hier der Raum.3 Das Gesetz hält der moralischen Verpflichtung also nicht stand. Andererseits ist es natürlich als stabiler Pfeiler des Staates gedacht, der nicht durch vermeintlich schwächere Wesen ausgehebelt werden soll. Deswegen gibt es in der Gesetzgebung, wenn sie sich dem Umgang mit Tieren nähert, immer eine Deutungshoheit, die wirtschaftlichen, persönlichen und gesellschaftlichen Interessen Rechnung trägt und ungewollt populistisch, sprich allgemein zweckbestimmt, ist: Jäger, Hundehalter, Zoodirektor, Gärtner, Schlachter, Reiter, Stierkämpfer etc. etc. Hier fehlt es eindeutig an Tieren – um ihrer selbst willen – zugewandten und nicht lebensbeschränkenden und ‑zerstörenden, also nicht anthropozentrischen Begriffen. Aus diesem Mangel heraus ist eine Terminologie entstanden, die mehr oder weniger hilflos diesen Machtanspruch generierenden Bezeichnungen eine Sichtweise und Haltung gegenüber der Autonomie der nichtmenschlichen Wesen entgegensetzen will: Tierfreund, Tierretter, Naturliebhaber, Ranger, Pflanzenexperte, etc. Anhand dieses Vergleichs werden die Machtverteilungen deutlich, aber auch die Notwendigkeit, unsere Haltung den nichtmenschlichen Wesen gegenüber in die politische Debatte einzubeziehen und nicht so zu tun, als wenn der Staat durch seine Legislative die Tiere schützt, was er de facto nicht tut.

In tierethischen Diskursen wird, wenn es um Zu‐ oder Anerkennung von Rechten geht, gerne der Vergleich zwischen Tieren und geistig oder körperlich stark beeinträchtigten Menschen und Föten gezogen, also menschlichen Wesen, die vermutetermaßen über keine bewusste Biografie verfügen und keine Eigeninteressen verfolgen, nicht rechtsfähig sind. Dieser Vergleich dient dazu, ein Gleichstellungsdenken einzuleiten und zu argumentieren, dass den Tieren, wenn sie also auf dieser Nicht‐Bewusstseinsstufe stehen, derselbe oder überhaupt ein rechtlicher (und moralischer) Status im Staat zuerkannt werden kann, wie den beeinträchtigten Menschen, deren Status ebenfalls umstritten ist.

In dem vorliegenden Buch kommentiere ich diese zutiefst anthropozentrische Haltung kritisch und plädiere für eine ganz und gar anthropoferne Haltung, in der das Tier als eigenes Wesen wahrgenommen, erkannt und jegliche Deutung zugunsten des Menschen verabschiedet wird. Um diesen Paradigmenwechsel zu plausibilisieren, wende ich mich den Territorien zu, die von Wesen aller Art dicht besiedelt und in den überwiegenden Fällen von Menschen – sprich aus Absichtsinteressen heraus – als dünn besiedeltbezeichnet werden. Hier wird eine künstliche Legitimation für das invasive Vorgehen geschaffen, das uns aus den Entdeckungen der Seefahrer Hernán Cortés, Abel Tasman, James Cook u. a. bestens bekannt ist. First Nationswurden aus denselben Gründen ihrer Territorien beraubt wie im regionalen Kontext die eingangs erwähnten Rehe. Der einzige Unterschied liegt darin, dass ein nicht unerheblicher Teil der Volksgruppen von First Nations im Rahmen der Eroberungen versklavt wurden.

Inzwischen werden in den entsprechenden Ländern Herrschaftsansprüche geltend gemacht, die das invasive Vorgehen früherer Machtgruppen in der Gegenwart auf die Spitze treiben. Nicht heimische Pflanzen und Tiere wurden in die annektierten Gebiete eingeschleppt, die heute als invasiv bezeichnet und vernichtet werden, obwohl sie sich bereits in Harmonisierungsprozessen befinden.

Die Besiedler haben also für nichtmenschliche Besiedlungen gesorgt, und diese, weil sie sich nicht mit den Besiedlungsregeln arrangieren ließen, neben den menschlichen und nichtmenschlichen Einwohnern, vernichtet, vertrieben oder genutzt. Territorien wurden belastet und für First Nations unbewohnbar gemacht. Die eingeschleppten Tiere und Pflanzen werden als invasiv kategorisiert und ungeachtet ihrer Biodynamik (=Integration in bestehende Biosysteme) entsorgt. Ironischerweise sind das dann in nicht seltenen Fällen die eigens verursachten Missstände.

Ein Beispiel: Eine Nutzpflanze wird mit einem Insektenbekämpfungsmittel, gerne auch Schädlingsmittel genannt, besprüht, um sie vor dem Schädling Raubfraß zu bewahren. Der Raubfraß, den es genuin in unseren Breiten nicht gibt, sondern sich aufgrund von Migration und Reisetätigkeit hier angesiedelt hat, wird vielleicht durch Insekten verbreitet, ganz genau weiß man es nicht, aber er stört. Das Mittel vernichtet nun aber nicht nur die eingeschleppten Tiere, sondern auch die einheimischennichtmenschlichen Bewohner, und verhindert damit eine biodynamische Harmonisierung beider Arten. Hier ist der Mensch in doppelter Hinsicht invasiv, jedoch davon überzeugt, dass er die invasive Spezies bekämpft.

Wie der Autor Martin McInnes in dem diesem Buch vorangestellten Zitat bemerkt, finden wir auf kleinstem Raum unzähliges Leben vor, das, wenn wir es erkennen würden, uns an jeglicher Bewegung hindern würde. Der Mensch vergisst, dass er Teil des großen Ganzen ist und unaufhörlich vertreibt, tötet, gefangen nimmt, Abhängigkeiten schafft und sich damit selbst schädigt. Diesem destruktiven Lauf der Dinge Einhalt zu gebieten, lautet die Utopie dieses Buches, nicht ohne dazu aufzufordern, die Territorien unserer Mitwesen, deren Grenzen wir nicht kennen, zuweilen nur erahnen, dadurch anzuerkennen, dass wir sie lassen.

Elstal, Februar 2023

Bild 2 Baustellenplangebiet A vor Rodung, © Burkhard FriedrichDieses und die folgenden Bilder zeigen immer ein durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigtes Territorium. Die Folgen dieser Aktivitäten sind sichtbar, die dort lebenden nichtmenschlichen Wesen selten bis gar nicht, das Gebiet ist jedoch dicht besiedelt.

Kapitel 1Wildnis

»I’ve become very territorial. Anyone who enters my territory is seen as a threat. I feel as if my intimacy is being violated. My area of the forest has a radius of five kilometres. As soon as I see somebody I follow them, I spy on them, I collect information. If they come back too often, I’ll do everything I can to scare them off.«4

Dem in diesem Zitat beschriebenen Verhalten kann und muss zugestimmt werden, handelt es sich doch um einen Verteidigungsakt des eigenen Siedlungsgebietes. Das Interessante an diesem Zitat ist, dass sich nicht erkennen lässt, ob es das Handeln eines Menschen beschreibt oder ob einem Tier eine menschliche Stimme gegeben worden ist. Fest steht, dass es hier um eine Verteidigung geht. Erst wenn klar ist, wie der Konflikt zwischen Bewohner und Eindringling endet, kann der Autor vermutlich identifiziert werden.

Spricht hier ein menschlicher Waldbewohner, dann entstehen diverse Fragen: Wie und warum wohnt der Mensch dort? Handelt es sich um einen Aussteiger? Wie ernährt der Mensch sich? Wie schützt er sich gegen Kälte und Nässe? In früheren Zeiten hätte man ihn einen Wilden genannt, außerhalb der Gesellschaft stehend, einen Outcast, den Tieren gleich, wenn nicht sogar wie ein Tier. Die nächste Frage liegt auf der Hand: Besitzt die Person Rechte oder ist sie vergleichbar mit Freiwild, kann also gejagt und vertrieben werden? Frei und wild ist das Tier, dem in dem Zitat ein Mensch einem Tier die Stimme gegeben haben könnte. Hat, nun fragt man sich wieder, das betreffende Tier das Recht, denjenigen, der ihm zu nahe kommen will, auf Abstand zu halten? Hat ein nichtmenschliches Wesen überhaupt einen intimen Raum, der respektiert werden soll? In der Volksmeinung dürfte über diese Frage Uneinigkeit herrschen, ebenso in der Frage nach den Rechten eines Aussteigers oder gar eines Wilden.

Auf das Wilde, die Wildnis reagiert die menschliche Wahrnehmung nahezu grundsätzlich mit einer Abwehrhaltung, in deren Folge meistens vertrieben, domestiziert und/oder ausgelöscht wird, es sei denn, sie dient dem Entertainment; dann hat sie jedoch ihren eigentlichen Status verloren. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Wer in der Wildnis lebt, hat keine Rechte. Die Wildnis kann zu Rekreationszwecken besucht werden, eingepasst in ein ziviles Ordnungssystem, aber ein Sich‐selbst‐überlassen wird nicht akzeptiert, also auch nicht geduldet. Die Wildnis ist demnach ein rechtsloser Raum.

Bild 3 Baustellenplangebiet B nach Rodung, © Burkhard Friedrich

Wildnis – Zivilisation

Das wilde Tier meidet in der Regel die Zivilisation, es lebt unabhängig und überwiegend integriert in ein biodynamisches System, über das der Mensch nur in Ansätzen Kenntnis hat, auch wenn es anerkannte und anerkennenswerte wissenschaftliche Erkenntnisse über unzählige nichtmenschliche Arten gibt. Aber um diese Erkenntnisse soll es hier nicht gehen, sondern um das Verstehen, warum das Nichteingreifen in die Lebenszyklen unserer Mitwesen, die in ihrer Eigenwertigkeit und Einzigartigkeit anerkannt und gelassen werden sollen, längst überfällig ist.

Der etwas strapazierten Aussage, dass die Wildnis ihre eigenen Gesetze hat, ist vor diesem Hintergrund nicht zu widersprechen. Doch um welche Gesetze handelt es sich? Sind es Naturgesetze, die es dem Menschen so schwer machen, sie zu gewährleisten? Sind es geheimnisvolle, nicht zu durchschauende Gesetze, die eventuell eine Bedrohung darstellen? Oder handelt es sich doch um anthropozentrische Definitionen, die das Zusammenleben von wilden Wesen romantisieren? Folgen wir der Interpretation um der Tiere willen und nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, wird es aufgrund eines unendlich weit anmutenden Interpretationsspielraumes keine Erklärung geben, was die Sache nicht einfacher, sondern komplizierter macht, da sich der Mensch mit Umständen, die er nicht erklären kann, schwer tut. Dabei liegt die Erklärung für eine Notwendigkeit einer Theorie der Wildnisrechte auf der Hand: Diese sind einerseits wissenschaftlich und andererseits moralisch begründet.

Wer lässt, schützt (vor menschlichem Einfluss), so die einfache Formel.

Es ist aus moralisch‐ethischen Gründen nicht zu vertreten, ein Wesen, sei es menschlich oder nichtmenschlich, aus Eigennutz zu vertreiben.

Diese Aussage ist jedoch nicht vereinbar mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen (=zivilen) Grundprinzipien des Staates. Denn selbst, wenn das Territorium der oben erwähnten Rehe gelassen, also unmittelbar geschützt werden würde, würden mittelbare Schädigungen durch Folgen menschlicher Aktivitäten, wie Wasserknappheit, Dürre, Licht‐ und Luftverschmutzung das Territorium stark beeinträchtigen. Aber es wäre ein erster Schritt, die Grenzen wilder Territorien anzuerkennen und zu garantieren, wie unlängst in dem UN‑Beschluss zum Schutz der Weltmeere umgesetzt.5 Dieses Schutzvorhaben, und das ist von zentraler Bedeutung, bezieht sich nur auf die Meeresgebiete außerhalb von Hoheitsgewässern, die, wie Hoheitsgebiete ebenfalls, unter hohem Schiffsaufkommen, Piraterie, illegalem Fischfang und Sonartesten leiden. Also muss ein menschlicher Kontrollmechanismus her, der, ähnlich wie im Falle von Nationalparks, die Territorien der Meeresbewohner schützt. Die Territorien innerhalb von Hoheitsgewässern, die vom Menschen annektiert wurden und weiterhin annektiert werden, sind aktuell zudem durch diverse Deep Mining‐Vorhaben stark bedroht.

»In his 1968 essay The Tragedy of the Commons, the ecologist Garrett Hardin argued that resources which do not clearly belong to anyone are likely to be overexploited, since protecting them is in no one person’s interest.«6

Dieses Zitat verdeutlicht, dass die menschliche Haltung gegenüber Wildnisgebieten nicht neu und dass der Paradigmenwechsel längst überfällig ist. Hardins Feststellung bezieht sich nicht nur auf Meeres‐ oder Landschaftsgebiete außerhalb von Staatsgrenzen, sondern auch auf regionale Wildnisflächen, die zwar im Besitz des jeweiligen Staates, aber frei zugänglich und vermeintlich frei verfügbar sind. In dieser freien Verfügbarkeit liegt das eigentliche Interesse des Menschen, da er unsere Mitwesen nicht als Eigentümer, sondern als Eigentum betrachtet.

Zu lernen, Wildnisgebiete in unserem unmittelbaren Umfeld, aber auch im überregionalen Kontext als Eigentum der dort lebenden wilden Wesen zu betrachten, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Wird der regionale Kontext genauer untersucht, dann fällt auf, dass die vermeintliche Unabhängigkeit der wilden Wesen einhergeht mit einer grundsätzlichen Verwundbarkeit, einerseits aufgrund ihrer Position in einer oder mehreren Nahrungsketten, aber auch, und dies explizit, durch ziviles Eingreifen, das einem ungebrochenen Herrschaftsanspruch folgt. Betrachten wir den Begriff zivil näher, so fällt auf, dass er – gesellschaftlich gesehen – positiv konnotiert ist.7 Übersehen wird die Tatsache, dass dieser zivile Herrschaftsanspruch über keine die nichtmenschlichen Wesen berücksichtigende argumentative Architektur verfügt. Er gilt als gegeben und bezieht sich ausschließlich auf menschliche (=zivile) gewaltfreie Strukturen, woran man die engmaschige und sehr eingeschränkte Perspektive auf nichtmenschliches Leben ablesen kann. Sicherlich kann man von einem zivilen (gewaltfreien!) Umgang mit nichtmenschlichen Wesen sprechen, dem der zivile Bürger jederzeit zustimmen würde. Aber was würde dann die nicht zivile Behandlung von Tieren ausmachen? Die Nutztierhaltung, die Jagd, das Fischen? Verhält sich demnach der Jäger nicht zivilisiert? Eine Antwort erübrigt sich, man kommt schnell ans Ende der Interpretationen, das Wort zivil hält dem Diskurs über das Wilde und der Sicht auf das Wilde nicht stand und zeigt sich dabei höchst widersprüchlich.

Der Status quo des Herrschaftsanspruchs wird in Tierethik‐Foren, in wissenschaftlichen Forschungen und innerhalb von Tierschutz‐Verbänden zwar infrage gestellt, jedoch führt diese kritische Sichtweise selten zu einer konsequenten Abkehr vom Herrschaftsglauben. Mir scheint, dass die beiden Grundpfeiler der Zivilisation, Kontrolle und Regulierung, so stark im menschlichen Wesen verankert sind, dass sie, zumindest in Bezug auf nichtmenschliche Wesen, nicht hinterfragt werden wollen. Gleichzeitig scheint der Mensch eine tiefe Angst davor zu haben, selbst kontrolliert und reguliert zu werden, weil er um sein Eigentum, seine Rechte und seine Freiheit bangt. Regulierung seines Verhaltens gegenüber der territorialen Hoheit von Wildtieren würde seinen Bewegungsradius drastisch einschränken, was er nicht bereit ist, zu akzeptieren, weswegen er regulieren muss und dies auf zivile Weise tut, wie er behauptet. Eine zivile Haltung gegenüber wilden Tieren schließt deren freie Entfaltung nicht ein. Wird dem Tier Freiheit zugebilligt, gerät die eigene Freiheit in Gefahr. Hier dient also die Verwendung des innerhalb eines gesellschaftlichen Moralverständnisses angewandten Begriffs zivil lediglich einer fadenscheinigen Legitimation eines im Kern nicht moralischen Handelns.

Ein einfaches Beispiel: Durchwühlt ein Wildschwein einen Garten, so wird es erschossen und mit ihm ganze Rudel, ohne dass eine Bedrohung bestanden hätte. Inzwischen ist erwiesen, dass 1. wilde Schweine, wenn sie einen Garten durchwühlt haben, nicht zu Wiederholungsaktivitäten neigen und 2. durch Bejagen der Bestände diese sich vermehren, um die Populationen stabil zu halten. Also wäre die eigentliche zivile Reaktion auf das Wilde die Akzeptanz und das Lassen. Gewalt im zivilen Kontext, so die Schlussfolgerung, ist dann legitimiert, wenn es um vermeintlich bedrohliche Begegnungen mit dem Wilden geht.

Des Menschen Trachten nach Kontrollausübung geht sogar so weit, dass er mit dem Anspruch, Leid zu verhindern, auf biodynamische Prozesse Einfluss ausüben möchte. Denken wir dabei an tierethische Diskurse, in denen es um das Eingreifen in Nahrungsketten geht, im Rahmen dessen große Wildkatzen ausgerottet werden sollen, damit ihre Opfer überleben, wie der Philosoph und Tierethiker Johann S. Ach formuliert:

»Die zeitgenössische Debatte in der Wildtierethik kann in drei Strömungen unterteilt werden: Laissez‐faire‐Ansätze fordern einzig Unterlassungspflichten wildlebenden Tieren gegenüber (…). Konditionale Pflichtenansätze verlangen Einmischungen nur in Einzelfällen unter genau definierten Umständen, und Interventions‐Pflichtansätze plädieren für teils massive Eingriffe, um die Lebensqualität von Wildtieren zu verbessern. Dies kann so weit gehen, dass eine Ausrottung sämtlicher Raubtiere gefordert wird.«8

Einzig der Laissez‐faire‐Ansatz sieht ein komplettes Lassen der Wildnis und ihrer Bewohner vor und steht damit in einem Missverhältnis zu dem vorgeblich Leid verhindernden Interventions‐Pflichtansatz.

»Auch die Verhinderung der Beutejagd wildlebender Tiere, die häufig als Beispiel herangezogen wurde, das die behauptete Absurdität allgemeiner Hilfspflichten gegenüber Tieren herausstreichen sollte, wird, wie die Interventionspflichtansätze zeigen, mittlerweile in der Tierethik seriös diskutiert.«9

Hier mischt sich der Herrschaftsanspruch mit zugegebenermaßen empathischen Tendenzen, die einem Speziesismus folgen, der einzig und allein dem menschlichen Streben nach Einflussnahme dient. In diesem Kontext ist von Raubtieren die Rede. Diese Bezeichnung ist ebenso anthropozentrisch wie willkürlich. Wildnis ist vom Wachsen, Harmonisieren und Vergehen, von Prädator und Beute geprägt. Ist der Star ein Raubvogel, wenn er Ameisen aufsammelt, um sich mit deren Säften das Gefieder zu besprühen und damit zu pflegen? Ist die Wespe ein Raubtier, wenn es Bienen jagt, um ihre Nachkommen mit den aus der Biene gewonnenen Nährstoffen zu versorgen? Nahrungsnetze haben sehr klar gegliederte Aufgaben und Ziele.

Wo beginnt das menschliche Eingreifen in diese Strukturen und wo endet es? Darauf kann keine zufriedenstellende Antwort gegeben werden, weil jede Irritation von biodynamischen Abläufen eine Vielzahl von weiteren – teils nicht einschätz‐ oder überschaubaren – Reaktionen nach sich zieht. Die bereits erwähnte Hauptquelle dieses Ansinnens auf Partizipation, Einflussnahme, Beherrschung ist der Wunsch nach alleiniger Herrschaft (=Zivilisation), die für die nichtmenschliche Lebenswelt desaströse Folgen hat. Es ist also an der Zeit, die Bedeutung der Termini zivilisatorisch und menschlich grundsätzlich zu hinterfragen.

Das Dogma der Zivilisation bedeutet, dass die Existenz von intakten Nahrungsnetzen in Wildnisgebieten, die das Wohlergehen und Überleben von unzähligen Lebewesen sichern, keinen Schutz vor Zerstörung bieten, sei das betreffende Gebiet noch so unwirtlich und schwierig zu bezwingen; man denke in diesem Zusammenhang an Vorhaben wie das Deep Sea Mining oder die Vermüllung von Trekking‐Routen rund um den Mount Everest. Die Ursache dieses Dogmas liegt in einem vom Menschen inszenierten und gesellschaftlich etablierten Bedrohungsszenario, das permanente Wirklichkeit besitzt, aber eher instinktiven als bewussten Quellen entspringt: Die Wildnis greift nach der (zivilen) Ordnung, nach Besitz und Eigentum und dem muss Einhalt geboten werden, gerade weil es sich im Falle von wilden, unwirtlichen Gebieten um ein dem Menschen fremdes, unbekanntes und eben bedrohliches, wenn nicht sogar unberechenbares Territorium handelt. Das unberechenbare Gebiet im Himalaja wird von der Zivilisation erobert, wobei die Vermüllung als Kollateralschaden in Kauf genommen wird. Der zivile Benefit für die Bevölkerung scheint dies aufzuwiegen.

Am Beispiel von afrikanischen Staaten möchte ich verdeutlichen, wie der Begriff der Wildnis für westliche und afrikanische Staatsinteressen instrumentalisiert wird.

Zu den bisherigen direkten Einflussnahmen, die die Bezeichnung Wildnis ad absurdum führen, gehören Nutztierherden eingrenzende Wildtierzäune in Botswana, die eine Vermischung von Wild‐ und Nutztier verhindern sollen. In der Fleischindustrie werden diese Zäune begrüßt, da sie die Herstellung und den Export von nicht mit Seuchen kontaminierten Tierprodukten garantieren. In erster Linie erhalten afrikanische Großgrundbesitzer und der Staat die Einnahmen, Stämme und ärmere Bevölkerungsgruppen, die im Übrigen auch am Migrieren gehindert werden, bleiben unberücksichtigt.

In der Tourismusindustrie finden diese massiven Eingriffe keine Erwähnung, hier wird mit dem Begriff Wildnis eine freie, unberührte Tier‐ und Pflanzenwelt vorgetäuscht, die in realiter nicht existiert. Die Hoheitsgebiete der dort lebenden nichtmenschlichen Wesen sind beseitigt worden; zum Nutzen der Touristen, die nun dadurch, dass die Tiere nicht migrieren können, diese leichter zu sehen bekommen, was die Voraussetzung dafür ist, dass die zahlungskräftigen Gäste überhaupt kommen.

Dieses Prinzip liegt auch europäischen Tiergärten, Gehegen, zoologischen Anlagen zugrunde. Einrichtungen wie diese müssen so gestaltet werden, dass der Mensch die wilden Tiere sieht, sonst kommt und zahlt er nicht. Wild wird demzufolge zu einem künstlichen Produkt des Entertainments stilisiert, das mit seiner ursprünglichen Bedeutung über keine Schnittmenge verfügt. Niemand, der an den Einnahmen aus dieser Ernährungs‑, bzw. Unterhaltungsindustrie beteiligt ist, hat ein Interesse daran, zu vermitteln, dass an den betrachteten Wesen in zoologischen Gärten nichts Wildes mehr zu erkennen ist. Das Wilde wird Bestandteil des Zivilen und dadurch zur Staffage.

Ich bin der Überzeugung, dass ein deutlicher Trennungsstrich zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Besiedlungen gezogen werden muss, ganz allein schon aus dem Grunde der Eigentumsverteilung. Es bedarf nicht Zäune, um Tiere einzugrenzen, sondern um menschliche Besiedlungen von der Wildnis zum Schutze der dort lebenden nichtmenschlichen Wesen zu trennen. Dieser unpopuläre Vorschlag (der Mensch möchte eingrenzen, nicht eingegrenzt werden) trifft auf wenig Zustimmung, da der Mensch expandieren will und diesem Trieb nichts im Weg stehen darf.

In dem Beispiel der die Migration verhindernden Barrieren werden expansive Eigentumsansprüche geltend gemacht. Diese stehen dem Menschen vor dem Hintergrund einer Souveränitätstheorie nichtmenschlicher Wesen jedoch nicht zu. Vielmehr sind die zerfließenden Grenzen zwischen Staats‑, Stammes‐ und freien Territorien politisch gewollt, da sie dem Expansionsstreben von Regierungen so wenig wie möglich entgegenstellen:

»Botswana, Namibia und Sambia sind von Veterinärzäunen durchschnitten, so dass auch hier großräumige Wildtierwanderungen weitgehend unterbunden werden, was mittelfristig zum Aussterben der auf diese saisonalen Migrationen angewiesenen Tierpopulationen führt. In Namibia gibt es lediglich noch im Norden und entlang der Küste, in Botswana im Nordosten und in der zentralen Kalahari und in Sambia im Westen und im Osten größere Flächen auf Staatsland und Stammesterritorien, auf denen sich Wildtierherden in gewissen Grenzen frei bewegen können.«10

Die Schlüsselbegriffe in diesem Absatz sind Staatsland, Stammesterritorien und in gewissen Grenzen. Bis auf die oben erwähnten 30 % Meeresgebiete sind die Kontinente der Erde überwiegend in staatlichem und im Einzelfall im Besitz von indigenen Völkern. Letztere treten in den vergangenen Jahren zunehmend mit Widerstand gegen Ölpipelines oder Rodungsaktivitäten ins Licht der Öffentlichkeit. Auch afrikanische Stämme treten in Erscheinung, weil ihnen Land durch zunehmende Jagdsafaris geraubt wird oder weil sie ihr Land an den Staat verkaufen, da ihre ökonomische Lage aus verschiedenen Gründen miserabel ist und der diese Teile einerseits an finanzstarke Farmer verkauft, die besagte Zäune errichten und andererseits an Unternehmen, die Jagdsafaris anbieten, die die Wildtiere, mit denen beispielsweise die Stämme der Massai respektvoll zusammengelebt haben, zum Abschuss freigeben.

Die erwähnten Staaten sehen in den durch Stämme kultivierten Gebieten Touristenattraktionen als wirtschaftliche Notwendigkeiten: Gäste werden zu den Stammesgebieten der Massai geführt, um ihnen die wilden Urbewohner zu präsentieren, die der Staat angeblich in jeder Hinsicht großzügig unterstützt. Selbst hier von Wildnis zu sprechen, wäre verfehlt, weil das Land von den Urbewohnern – in diesem Falle von den Stämmen der Massai – urbar gemacht wurde. Wilde Tiere und Urbewohner anzusehen ist ein Produkt zivilisatorischen und kolonialistischen Denkens und Handelns und bedient die westliche Definition des Wilden, die sich seit den erwähnten Eroberungszügen nicht verändert hat.

Die Realität wird nicht erwähnt: Die tansanischen Massai werden vertrieben – wohlgemerkt: nicht umgesiedelt, weil es kein Umsiedlungskonzept gibt – und ihrer Existenzgrundlagen beraubt. Mit ihnen verlieren die Wildtiere ihre Lebensräume, weil Farmer mit riesigen Nutzviehherden oder Trophäenjäger die Landschaften kultivieren. Lediglich einem kleinen Teil der Volksgruppe der Massai werden Siedlungen in den bejagten Nationalparks angeboten, die dann als Anschauungsobjekte dienen. Eine Attraktion, die bereits der Gründer der zoologischen Anlage Hamburgs Carl Hagenbeck in den 1870er‐Jahren als Publikumsmagnet erkannte.11 Diese Ausbeutung von Personen endet Anfang des 20. Jahrhunderts, die Haltung gegenüber Volksstämmen und der Ausbeutung der Tiere ist geblieben.

Bevor die Massai zu ihren Siedlungsaktivitäten gezwungen wurden, hat es sich in diesen Gebieten um reine und authentische Wildnis gehandelt, deren Ausdehnungen von Migrationen und Wanderungen der dort lebenden menschlichen und nichtmenschlichen Wesen geprägt waren.

Wir müssen uns in diesem Zusammenhang immer wieder bewusst werden, dass sich an dem eigentlichen Migrationstrieb und den eigentlichen Lebensaufgaben der Tiere und Urbewohner in den zurückliegenden Jahrtausenden nichts geändert hat. Die Lebenszyklen der Spezies sind, wenn sie nicht durch Naturkatastrophen beeinträchtigt wurden, gleichgeblieben. Am Beispiel von Meeresbewohnern in bisher lediglich beobachteten, aber nicht signifikant erforschten Tiefseegebieten kann erkannt werden, dass diese Wesen seit Millionen Jahren in einer Lebensumgebung existieren, die sich nicht bemerkenswert verändert hat. Ohne Zweifel war und ist das nur möglich, weil der Mensch dort bisher keinen Einfluss ausgeübt hat. Diese Beobachtung trifft jedoch nur auf Meerestiere zu, die nicht migrieren. Meeresbewohner, die über weite Strecken migrieren, wie beispielsweise Wale, Delfine oder Lachse, sind durch menschliche Aktivitäten stark beeinträchtigt. Erst unter menschlichem Einfluss begannen sich die freien Lebensumstände dieser Mitwesen drastisch zu ändern, wie am Beispiel der Veterinärzäune in Botswana abgelesen werden kann.

Kehren wir zu der Frage zurück, ab wann ein Gebiet als zivilisatorisch erschlossen und wann als wild bezeichnet werden kann. Definiert die Installation von Veterinärzäunen ein Gebiet als zivil, die dort lebenden Tiere dennoch als wild? Handelt es sich um Wildnis, wenn der Entschluss gefasst würde, den menschlichen Zugang zu dem oben erwähnten Baustellengebiet ab einem Tag X zu beenden, die Baustelle zu schließen, die Zäune auf der Wildnisseite zu entfernen, nicht mehr zu betreten und einzuwirken?

Kann ein Gebiet der Wildnis überhaupt zurückgegeben werden? Bisher haftet der Bezeichnung verwildert nichts Gutes an. In der Regel dient sie als Freibrief, Ordnung zu schaffen, also zu zerstören.

In der Verwilderung einer Landschaft oder eines Grünstreifens einen schützenswerten Lebensraum zu sehen, hat sich die Initiative Rewilding Europe zur Aufgabe gemacht:12 Besiedeltes Land wird, so formuliert es die Initiative, den ursprünglichen Bewohnern wieder zurückgegeben und damit eine Selbstregulierung ermöglicht. Für die Initiatoren von Rewilding Europe bedeutet diese Rückgabe die einzige Lösung für ein ausgeglichenes Dasein zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen:

»Rewilding is a form of ecological restoration that promotes self‐sustained ecosystems able to provide important services to nature and people while requiring minimum human management in the long term. The restoration and maintenance of biologically diverse and functional ecosystems is of the utmost importance to achieve the objectives of the European Birds and Habitats Directives and of a new EU Green Deal.«13

In dieser Initiative bekommt Wildnis ein Qualitätsmerkmal, das nicht mehr im Kontext von Kultivierung oder Zivilisierung bewertet wird, sondern eigenständig auftritt. Natürlich ist es der Mensch, der rewilding Prozesse in die Wege leitet, aber mit dem selbsterklärten Ziel, sich auf eine Art Beobachterposition zurückzuziehen, von der aus er angehalten ist, Vorgänge aus tierzentrierter und nicht menschenzentrierter Sicht zu beurteilen.

Bei den rewilding Entscheidungen muss die Frage geklärt werden, wie mit Arten verfahren wird, die nicht heimisch sind und die in bestimmten Gebieten so dominant auftreten, dass heimische Arten nicht nur unterdrückt werden, sondern vom Aussterben bedroht sind. Diese Arten haben irgendwann, meistens durch menschlichen Einfluss, Territorien besiedelt und die dort lebenden Wesen verdrängt, sodass neue, nicht ursprüngliche, vegetatorische Prozesse in Gang gesetzt wurden. Besitzen sie territoriale Rechte?

Kommen wir auf die Hilfspflichten gegenüber nichtmenschlichen Lebewesen zurück. Haben die Initiatoren von rewilding Europe die Pflicht, soweit wie möglich den ursprünglichen Zustand einer Landschaft wiederherzustellen, wobei zu klären ist, auf welchen Zeitraum sich ursprünglich bezieht, oder haben sie eher die Aufgabe einer Anwaltschaft, d. h., zu begleiten, zu beobachten und die Selbstregulierung zu ermöglichen? Nach eigener Aussage kommt eher die zweite Frage in Betracht:

»Rewilding pursues effective large‐scale restoration of self‐sustained and functional ecosystems through recovering natural ecological processes and the functions and services of wildlife. Critical components of rewilding include restoring the ecological functions of wild species and their interactions, enhancing connectivity within and among habitats and promoting natural ecosystem dynamics and vegetation succession. When the synergies among these three components are improved, ecological restoration actions result in increased ecosystem resilience and higher biodiversity value.«14

Im Mittelpunkt steht hier die Selbstregulierung, die offenbar in keinem festgelegten Zeitraum stattzufinden hat. Besonders die Beschreibung natural ecosystem dynamics impliziert, dass sich der Mensch mit Eingriffen komplett aus den biodynamischen Prozessen raushält. Die Hilfspflicht besteht also nicht in der Gestaltung, sondern in der Ermöglichung dieser Prozesse sowie der Vermittlung und Vertretung gegenüber der Gesellschaft. Hier kommen zivile Mittel zum Einsatz, die menschliche und nichtmenschliche Lebensräume zugunsten der nichtmenschlichen Welt strikt trennen.

An anderer Stelle haben wir es mit der Anwendung eines allumfassenden zivilen Regulierungs‐ und Eigentumsrechts zu tun. Dort geht es überwiegend um wirtschaftsorientierte Notwendigkeiten, insbesondere um Landschaftsgestaltungen, die als Renaturierung vermittelt werden, um beispielsweise die Entstehung von Wäldern zu verhindern und eine naturverträgliche Besiedlung umzusetzen. Die Grenze zwischen Interventionspflichten und anthropozentrischen Regulierungsmaßnahmen löst sich folgerichtig auf. Eine Intervention führt unweigerlich zu einer Regulierung, da ein Eingriff in einen biodynamischen Harmonisierungsprozess in der Regel (schädigende) Folgen hat. Diese Regulierung schreibt der Gesetzgeber in diversen Auflagen vor. Das gilt im regionalen Kontext beispielsweise für Ausgleichsmaßnahmen, die vorgenommen werden müssen, wenn im Rahmen von Autobahn‐ oder Wohnungsbau Bäume gefällt oder Territorien nichtmenschlicher Wesen verwüstet und besiedelt werden. Dann müssen an anderer Stelle Bäume gepflanzt werden. Interessanterweise werden lebenserhaltende Maßnahmen für die Bäume, also die Intervention bei Trockenheit – die inzwischen der Standardfall ist – nicht vorgeschrieben. Die Folge ist, dass die Ausgleichsmaßnahme in ungefähr 50 % der Fälle sinnlos und zum Schaden der Natur ist. Die imagefördernde Strategie des Baumpflanzens – ob privat oder Staat sei dahingestellt – ist vergleichbar mit einer Schlagzeile, die in der Regel nicht hinterfragt wird. Hier wird ein Bild geschaffen, das als greenwashing bezeichnet werden kann und das (Mikro‑) Klima weiter aufheizt, weil Bäume erst nach 70 Jahren klimatische Relevanz besitzen; bis dahin sind 50 % der Neuanpflanzungen längst vertrocknet.

Im überregionalen Kontext verhält es sich weitaus komplexer: In den meisten Fällen von Deep Sea Mining, Kohleabbau, Ölfeldererschließung, aber auch im Rahmen von städtebaulichen Planungen können negative Langzeitfolgen nicht vollständig eingeschätzt werden, sie werden unter dem Deckmantel einer zivilen Maßnahme schlichtweg in Kauf genommen, auch wenn in der Regel vom Gesetzgeber in Industrienationen großangelegte Studien in Auftrag gegeben werden, um die zu erwarteten Kollateralschäden auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Fällt unter Kollateralschäden die Beeinträchtigung einer Art, deren Population trotz regulierender Ausgleichsprozesse innerhalb der Biodynamik eines Gebietes drastisch reduziert oder vernichtet wurde, so gerät das Gleichgewicht aus den Fugen, was für menschliche Besiedler bedeutungslos ist, da sie in ihrer Lebensautonomie und ihrem Lebensstandard nicht gestört werden. Wilde Kreisläufe hingegen sind unterbrochen, das zivile Sein jedoch gesichert.

Wenn das Alleinstellungsmerkmal des Wilden betrachtet wird, kommt man an der zivilgesellschaftlichen Haltung dem Wolf gegenüber nicht vorbei: Das menschliche Wesen möchte, und das ist vielleicht eine seiner Schwächen, auch Verantwortung übernehmen, insbesondere, wenn es sich um seiner Ansicht nach gute Taten handelt. Er hat irgendwie eingesehen, dass er zum Beispiel für die Ausrottung des Wolfes im 19. Jahrhundert in einigen europäischen Ländern verantwortlich ist. Die Pläne einer Wiederansiedlung Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts werden in der Regel damit begründet, dass Nahrungsketten und Biodiversität in den Regionen wiederhergestellt werden sollen, in denen der Wolf heimisch war. Vielleicht spielt in diesem Fall auch eine Art kollektives Gewissen eine Rolle, für das Aussterben verantwortlich gewesen zu sein und nun Verantwortung für Wiederbesiedlungsmaßnahmen übernehmen zu wollen, beides zivile Maßnahmen. Vielleicht trifft aber auch das Romantisieren der Wildnis zu: Der Wolf, Protagonist unzähliger Märchen und Sagen, streift wieder mit seinem Rudel durch heimische Wälder. Eine auf den Bühnen der Medien gerne dargestellte Metapher, insbesondere, wenn Wolfswelpen im Spiel sind.

Die Wiederansiedlung ist jedenfalls nicht verbunden mit dem Verzicht auf Regulierung und Kontrolle seitens des Menschen.

Der Wolf als Prädator hätte, wenn er wirklich akzeptiert und erwünscht wäre, eine drastische Reduzierung der Jagdstrecken zur Folge haben müssen, da nur mit dem Raum für freie Entfaltung die Nahrungsnetze wiederhergestellt werden können. Das ist aber nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Die Jagdstrecken werden auf den Wolf ausgedehnt, weil er Nutzvieh angreift und somit eine Gefahr für menschliches Hab und Gut darstellt. Aber es liegt auf der Hand, dass er, solange der Jäger sein Konkurrent ist, auf Nahrung ausweicht, die in seinem Revier auf leichte Art und Weise zu erbeuten ist. Würden die Jäger ihrer Tätigkeit nicht nachgehen, würde der Wolf sich assimilieren und mit ihm die Wildnisbewohner in seiner unmittelbaren Umgebung. Aber das dauert und es muss mit Übergriffen auf Nutztiere gerechnet werden, wenn die Kosten, die der Arbeitsplatz Jäger verursacht, nicht in Zäune oder Hütehunde investiert werden. Die Zeiträume und die damit verbundenen finanziellen Belastungen sind die Staaten nicht bereit zu übernehmen.

Menschen werden von Wölfen nicht bedroht, auch wenn dieses Gerücht von Jägern gerne kolportiert wird. Bezeichnenderweise stehen die real verursachten Schäden in keinem Verhältnis zu den zahlenmäßigen Umfängen der Herden. Es genügt jedoch ein Übergriff, um die Diskussion um Abschusslizenzen anzufachen bzw. Lizenzen in die Höhe zu treiben, wie aus einem Artikel in The Guardian Weekly deutlich wird:

»(…) The keen nose of the male wolf almost certainly scented that Dolly, a pretty chestnut pony, was vulnerable. The 30‐year‐old pony, kept in a paddock close to stables and a farmhouse, was not protected by high‐voltage electric fencing designed to deter wolves. It was an easy kill. In the morning, Dolly’s body was found in the long grass: her owners spoke of their ›horrible distress‹.

Unlucky for the wolf, and perhaps for the entire wolf population of western Europe, Dolly was a cherished family pet belonging to the president of the European Government, Ursula von der Leyen. A year after, von der Leyen announced plans that to some wolf defenders looked like revenge. The commission wants to reduce the wolf’s legal protection.15«

Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass ein in seinen Urgenen mit hohen Wildanteilen ausgestattetes Rudeltier (Dolly) alleine in einem von Zäunen umgebenen Gelände gehalten wurde, das sich in seinen Alltagsbeschäftigungen und ‑aufgaben nach dem Zeitplan seiner Besitzer zu richten hatte. Dem Familienhaustier wurde ein ziviles Dasein verordnet, zum Vergnügen eines Familienmitgliedes. Zudem wurde es nicht geschützt, obwohl bekannt war, dass sich in dem genannten Gebiet Wolfsrudel aufhalten, obwohl die Familie von der Leyen über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, einen wolfsspezifischen Abwehrzaun zu installieren.

In der Ankündigung, den Wolfsschutz zu reduzieren, wird das Zivile gegen das Wilde aufgerechnet und hebt sich damit kaum noch von Sklaverei und ziviler Obrigkeit ab. Als Vergeltung für den gewaltsamen Tod eines Obrigkeitsangehörigen durch einen Sklaven mussten in der Zeit der offiziellen Versklavung ganze Familienmitglieder des versklavten Täters ihr Leben lassen. An diesem Beispiel kann die offensichtliche Unvereinbarkeit, die tiefe Kluft zwischen dem Zivilen und dem Wilden und der Unfähigkeit des Menschen, sich zu assimilieren, abgelesen werden. Dennoch sind in der Zivilgesellschaft Erkenntnisse im Umlauf, die eigentlich ein konstruktives Handeln nach dem von Johann S. Ach postulierten Laissez‐faire zur Folge haben müssten. Assimilierung seitens des Menschen würde dann bedeuten: Wolfspopulationen regulieren u. a. Rotwildpopulationen, was eine drastische Reduzierung der Fraßschäden an Anpflanzungen zur Folge hat, was wiederum zu einer waldspezifischen Diversität führt. Der Jäger müsste demnach seine Tätigkeit ebenfalls reduzieren (Wohlgemerkt: Jagen ist eine zivile Maßnahme), um dem Wilden die Möglichkeit der Entfaltung zu lassen, was in letzter Konsequenz ausgeglichene klimatische Bedingungen zur Folge hätte.

In der auf den Dolly‐Vorfall folgenden Debatte tritt ein Standardsatz auf, den man hierzulande regelmäßig zu lesen bekommt, lautet: »So gebe es vermehrt Berichte über Wolfsangriffe auf Tierbestände und steigende Risiken für Menschen vor Ort.«16

Konkrete Zahlen sind kaum erhältlich, was die Vermutung naheliegen lässt, dass das Image des Wolfes, die Lust am Jagen und die Sache mit dem Kollektivgewissen die eigentlichen Impulse für die Wiederansiedlung eines Wildtieres sind, denn folgende Frage liegt auf der Hand: Warum werden Wölfe angesiedelt, wenn sie eine Bedrohung darstellen und wieder gejagt werden?

Mit der Wiederansiedlung hat der Mensch eine Verantwortung übernommen, der er sich stellen muss. Und die müsste konsequenterweise darin liegen, sich aus dem den Wölfen angebotenen und überlassenen Territorium zurückzuziehen.

Biodynamische Harmonisierung (Krankheiten, hierarchische Regulierungen, Nahrungsbedingungen) würde vermutetermaßen zu einem Gleichgewicht der Wolfpopulationen beitragen, da deren natürliche Jäger fehlen. Solche Prozesse können sich nur entfalten, wenn sich der Mensch über große Zeiträume hinweg raushält. Wilde (=natürliche) Ausdehnungen in Zeit und Raum, die nicht seinem Denken und Alltagsschema entsprechen, aber erlernt werden könnten, machen ihm diese Zurückhaltung nicht möglich. So werden die eingangs erwähnten Rehrudel im Baustellengebiet vermutlich unter Beobachtung stehen und zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Jäger reguliert, um ihre Vermehrung zu verhindern. Die unweit von diesem Gelände angesiedelten Wölfe werden bereits von Anfang an so reduziert und kontrolliert, dass sie sich als das, was sie auch sind, nämlich Prädatoren, kaum entfalten können.

Vielleicht hält es der Mensch nicht aus, dass er die Kontrolle über Wildpopulationen an den Wolf, den er vor ca. 15.000 Jahren domestiziert hat, abgeben müsste. Der Wolf hat sich der menschlichen Macht entzogen und wird zum Konkurrenten. In der Sprache der menschlichen Jagenden und der Medien wird ein Wolf, der sich Nutztierherden nähert oder vereinzelt ein Nutztier als Nahrung auswählt, Problemwolf genannt. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass diese Bezeichnung nicht zutrifft. Das Problem ist in diesem Falle der Mensch, der mit zivilen Maßnahmen die wilden Lebensräume des Wolfes massiv einschränkt.

Menschliche, nicht minder zivile Maßnahmen lägen im Erhalt und der Ausdehnung von Wildnis, um das Mikroklima zu stabilisieren, Vielfalt zu generieren, Lebensräume zu schützen und defekten Nahrungsnetzen zu ermöglichen, sich wiederherzustellen. In diese Wildnis kann der Mensch behutsam integriert werden, nicht umgekehrt.

Kehren wir noch einmal zu den Interventionspflichten zurück, denen wir mittlerweile in unterschiedlichen Kontexten begegnet sind, die jedoch nicht wesentlich zum Schutz der Wesen beitragen, obwohl sie so verstanden werden wollen, sondern eher kolonialistische Muster bedienen und auf eine jahrtausendalte Tradition blicken.

In der Bibel wird auf eine sehr eigene Art der Intervention Bezug genommen:

»Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten.«17

Aus diesem Zitat geht hervor, wie tief der Schöpfungsglaube und der Glaube an die menschliche Allmacht der Zivilisation sitzt.

Wird das Zitat wörtlich genommen, so werden die Naturkreisläufe ignoriert und eine Person, die aufgrund ihres Alters nicht in der Lage ist, einem Löwen gegenüberzutreten, als schützende Kraft dargestellt. Wird das Zitat auf seine Symbolik überprüft, so zeigt sich, dass der Mensch die Tiere als Eigentum betrachtet und sie nach seinem Gutdünken leiten kann. Es bedarf nicht mal eines ausgewachsenen Wildhüters, es reicht ein kleiner Knabe. Gottes Herrschaftsauftrag wird erfüllt und auf den Weg gebracht. Von der Interventionspflicht ist es nicht mehr weit bis zur Ausbeutung der Welt unserer Mitwesen, sie ist durch den kleinen Knaben legitimiert, dargestellt als Friedensbringer, der das Leid tilgt.

Neben diesem Herrschaftsanspruch, der durch den christlichen Glauben fundamentalisiert wird und in der gesellschaftlichen Bildung eine zentrale Stellung einnimmt, hat sich ein Machtstreben entwickelt, das in der Naturphilosophie seinen Ursprung hat. Es handelt sich um den Utilitarismus, demzufolge alles Leid verhindert werden soll, das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahlist anzustreben. Was in den letzten Jahrhunderten überwiegend für Menschen galt, wurde mit den in der Tierethik stattfindenden Diskursen über das Tierwohl auch auf nichtmenschliche Wesen übertragen. Seitdem vertritt eine nicht unbedeutende Zahl an Philosophen, Tierrechtlern und Tierschützern die Theorie des Utilitarismus, mit der auf Tierleid und aktive Lösungsansätze der Vermeidung allen Tierleids, eben auch das, was innerhalb von Nahrungsketten stattfindet, hingewiesen wird. Der Utilitarismus ist als ein weiterer Grundpfeiler der Zivilisationzu verstehen. Folgt nach dem Human Enhancement18 das Non Human Enhancement, allerdings unter menschlicher Kontrolle und Regulierung?