18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Erstmals liegt das Konzept zur 15-Minuten-Stadt auf Deutsch vor! »Die 15-Minuten-Stadt ist ein pragmatischer Ansatz, um die nachhaltige Stadt von morgen zu entwickeln. Sie ist Ausdruck einer neuen Urbanität, die auf Fußläufigkeit und kurze Wege, auf eine menschengerechte Verteilung des Straßenraums, auf ein Umdenken in täglichen Abläufen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in unseren Metropolen setzt, die Artenvielfalt schützt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Sie wird nicht nur das Problem der Dauerstaus und Verkehrsinfarkte lösen, sondern verspricht auch ein urbanes Leben, das stärker im Einklang mit Natur und Umwelt steht und klimagerecht ist.« Carlos Moreno »Die 15-Minuten-Stadt ist die Stadt der Nähe, in der man alles, was man braucht, innerhalb von 15 Minuten von zu Hause aus erreicht. Sie ist die Voraussetzung für die ökologische Transformation der Stadt und verbessert gleichzeitig das tägliche Leben der Pariser*innen.« Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Carlos Moreno, Die 15-Minuten-Stadt

Carlos Moreno wurde 1959 in Kolumbien geboren und lebt heute in Frankreich. Er lehrt als außerordentlicher Professor am IAE der Pariser Universität Pantheon-Sorbonne und ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter des Lehrstuhls ETI (Entrepreneurship Territory Innovation). Der Forscher und Experte für moderne Stadtplanung ist international bekannt für seine bahnbrechenden Arbeiten zu nachhaltigen Städten. So entwarf er 2006 das Konzept der »sustainable digital city« und prägte 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris das Konzept der »15-Minuten-Stadt«, welches im UN-HABITAT World Cities Report 2022 empfohlen und von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zur tragenden Säule ihrer zweiten Amtszeit erklärt wurde. Moreno erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. wurde er zum Chevalier de l’Ordre de la Légion d’ Honneur ernannt.

Carlos Moreno

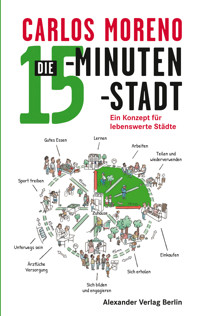

Die 15 -Minuten-Stadt

Ein Konzept für lebenswerte Städte

Mit einem Vorwort von Richard Sennett und einem Nachwort von Saskia Sassen

Aus dem Französischen übertragen von Bettina Seifried

Alexander Verlag Berlin

Alexander Verlag Berlin – unabhängiger Verlag seit 1983

Der Verlag dankt Michael Kraus für seine Hilfe.

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

Droit de cité. De la ville-monde à la ville du quart d’heure

© by Éditions de l’Observatoire/Humensis 2020, Paris

Diese deutsche Erstausgabe wurde von Carlos Moreno leicht aktualisiert.

© by Alexander Verlag Berlin 2024

Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Abdrucks und der Digitalisierung, vorbehalten.

Satz und Gestaltung: Antje Wewerka

Umschlagzeichnung: © by Micaël Queiroz. www.micaeldessin.com

ISBN 978-3-89581-628-4 (eBook)

Inhalt

Vorbemerkung

Vorwort

von Richard Sennett

Einführung

Stadtrecht und Existenzrecht

1 – Lebendige Stadt

Stadt als Lebensraum – gestern, heute, morgen

2 – Herausforderung Klimakrise

Stadt und Großstadtleben in Zeiten des Klimawandels

3 – Urbane Komplexität

Die multiple Stadt – unvollendet, unvollkommen, fragil

4 – Recht auf Stadtleben

Vom Recht auf Stadt zum Recht, in der Stadt zu leben

5 – Nachhaltige Metropolen

Nichts ist nachhaltiger als die Stadt

6 – Stadt der Nähe auf dem Prüfstand

Die 15-Minuten-Stadt

7 – Die großen Veränderungen

Metropolisierung, Globalisierung und ländliche Region

8 – Auf dem Weg zur ubiquitären Stadt

Technologie im 21. Jahrhundert – vernetzte Urbanität

Ausblick

Vielversprechende Ansätze rund um den Globus

Nachtrag

Und in Zukunft?

Nachwort

von Saskia Sassen

Dank

Anmerkungen und Quellen

Vorbemerkung

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Grundidee des mittlerweile weltweit eingeführten Konzepts der 15-Minuten-Stadt ist so einfach wie folgenreich: Alle Stadtbewohner sollen die Möglichkeit erhalten, ihre alltäglichen Grundbedürfnisse im Nahbereich und über kurze Entfernungen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder anderen umweltfreundlichen Mobilitätsmitteln zu erledigen. Um dies in einem angemessenen Radius zu gewährleisten, braucht es polyzentrisch strukturierte Städte. Der Ansatz gründet auf meiner Überzeugung, dass bürgernahe Versorgung, sozial und funktional gemischte Quartiere, Mehrfachnutzung von Gebäuden und Flächen sowie weniger Abhängigkeit vom Auto die Schlüsselfaktoren sind, um unsere Städte lebenswerter, menschenwürdiger und weniger fragmentiert zu gestalten, gerade angesichts der drängenden Frage, wie wir trotz Klimawandel unser Überleben auf dem Planeten Erde sichern wollen.

Seit über achtzig Jahren leben wir in Großstädten, die sich immer weiter ausdehnen, zerklüften, sich in funktionale Zonen gliedern und aufspalten. Der Arbeitsort liegt getrennt vom Wohnort; es gibt wohlhabende Gegenden, Mittelklassequartiere und Arbeiterbezirke, Problem- und Elendsviertel, Verwaltungszonen, historische Zentren, Einkaufszentren und dergleichen mehr. Und seit über achtzig Jahren nehmen wir die Zerklüftung unserer städtischen Umgebung als unvermeidliche Tatsache hin, akzeptieren lange Anfahrtswege, weite Entfernungen, und opfern unsere wertvolle Lebenszeit dem täglichen Hin und Her, anstatt sie unserer Familie, den Freunden und unserem Wohlbefinden zu widmen. Wir finden es völlig normal, eine, manchmal zwei Stunden am Tag allein für Fahrtzeiten zwischen verschiedenen Orten in der Stadt aufzubringen, oft unter misslichen Bedingungen. Denn wir bestehen auf der Freiheit, jede(r) für sich allein in immer größeren, die Umwelt verpestenden Privat-Pkws jeden Tag aufs Neue im Stau stecken bleiben zu dürfen.

Die hier vorgestellten Konzepte der »15-Minuten-Stadt« (oder »Viertelstunden-Stadt«) bzw. der »30-Minuten-Region« (oder »Region der halben Stunde«) zielen deshalb ab auf Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Verkehrsentlastung zur Schaffung von polyzentrisch strukturierten und multifunktionalen städtischen und ländlichen Räumen.

Das Konzept einer Stadt oder Region mit vielen kleineren Zentren wird unter dem Stichwort der funktionalen und sozialen Vielfalt bereits an vielen Orten verfolgt. Die Schaffung von vielen Stadtteilen mit Sozial- und Mietwohnungen und attraktivem Wohnraum für die Mittelschicht fördert eine sozial gemischte Bevölkerungsstruktur. Dennoch ist die Frage von Wohn- und Mietangeboten nicht allein entscheidend. Parallel dazu muss ein verdichteter Aktionsradius im Nahbereich entstehen mit Arbeitsplätzen, leicht erreichbaren Geschäften und Handwerksbetrieben, medizinischer Versorgung, kulturellen Angeboten und so fort, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr aufgesucht werden können, um nicht mehr vom privaten Pkw abhängig zu sein. Ziel ist es, die zurückgelegten Wege und Fahrtzeiten im Alltag zu verringern und die Mittel der Mobilität frei wählen zu können.

Mehr sozial und funktional gemischte Stadtteile erhöhen die urbane Vielfalt und wirken der Segregation in verschiedene, monofunktionale Zonen entgegen. Sie erlauben den Anwohnern, sämtliche Verrichtungen des täglichen Bedarfs im Nahbereich zu erledigen, wann sie wollen. Eine solche Entwicklung wäre zudem ein großer Schritt dahin, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens der Vereinten Nationen von 2015 noch einhalten zu können.

Bisweilen wird unterstellt, die Viertelstunden-Stadt bedeute ein Zurück ins letzte Jahrhundert, zu einem Leben in dörflichen Strukturen. Doch dieses Leben damals stand weder unter den Vorzeichen einer Klimakatastrophe, noch gab es Internet und digitale Technologie. Deshalb hinkt der Vergleich, obwohl unser Konzept durchaus auf unmittelbare Nähe, Nachbarschaft und auf Geschäfte und Läden an möglichst jeder Ecke sowie sichere Straßen für unsre Kinder abzielt. Doch im 21. Jahrhundert werden »kurze Wege« nicht mehr allein in Metern gemessen. Dank Digitalisierung und Internet, innovativer Anwendungen und webbasierter Dienstleistungen entstanden neue Formen der Nähe und »hybride Proximitäten«, die anders strukturiert sind als im Dorfleben von einst.

Nähe, Austausch und Begegnungen sind heute auch mit weit entfernten Menschen am anderen Ende der Stadt, in anderen Ländern und über die Meere hinweg möglich. Die Nähe-Verhältnisse wurden revolutioniert. Diese Revolution führte nicht nur zu einem Wandel unserer Lebensweise, sondern auch zu veränderten Vorstellungen von gelebter Nachbarschaft und Stadtteilleben. Sie strukturierte unser Leben auf völlig neue Weise und ermöglichte die Schaffung neuer Arbeitsräume, welche die großen Zeitfresser der Gegenwart – erzwungene, zeitraubende, zermürbende Fahrtwege – bremsen, die allzu häufig der Grund für unsere berufliche Unzufriedenheit darstellen, weil wir das Gefühl nicht loswerden, dass unser Familienleben und unsere individuelle Entfaltung dadurch zu kurz kommen. Durch diese neuen Formen der Arbeit bleibt uns mehr Zeit für unsere Nächsten, für Freizeitaktivitäten und Aufenthalte in der Natur, die wir so wieder zu schätzen lernen. Die »Revolution der Nähe« steht deshalb auch für die Begrünung unserer urbanen Umgebung, für eine Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, für Anpassung und Widerstandsfähigkeit angesichts des Klimawandels und für den Schutz unserer Wasserressourcen. Im Kern humanistischen Werten verpflichtet, weist diese Revolution jedoch über ein in Metern messbares Verständnis von Nähe hinaus. Grundsätzlich geht es darum, ein Bewusstsein für eine auf menschliche Bedürfnisse abgestellte, andere Form des Städtebaus zu schaffen, die eine dringend nötige Neuausrichtung unserer Lebensweise ermöglicht und den Menschen, aber auch den Schutz unseres Planeten ins Zentrum rückt.

Die digitale Revolution und die Entwicklung des Internets, die netzbasierte Echtzeitkommunikation erlauben, führten zu viel Technikoptimismus und erzeugten rasch die Illusion, dass komplexe Probleme wie etwa die Verbesserung von Lebensqualität in Großstädten auch technisch gelöst werden könnten. Große Tech-Konzerne haben diese Idee gekapert, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die unter dem Stichwort »intelligente Stadt« oder Smart City gut ankommen. Diese Labels funktionieren heute als eine Art Gütesiegel nach dem Motto »Die Installation von intelligenten Ampelsystemen löst jedes Verkehrsproblem, und die Entwicklung selbstfahrender Autos entlastet die Fahrer im Verkehr«. Das ist deshalb illusorisch, weil Verkehrsinfarkte und Staus weder von Ampelschaltungen noch von der »Intelligenz« der Fahrzeuge abhängen. Die eigentliche Frage ist, warum wir uns ständig über so weite Strecken hinweg fortbewegen und warum so viele Menschen immer wieder zur selben Zeit mit dem eigenen Pkw herumfahren müssen. Und dieses Problem lässt sich nicht technisch lösen, sondern nur durch die Klärung der zentralen Fragen: »Aus welchem Grund bin ich ständig auf der Straße unterwegs? Und muss ich für eine Strecke von vier oder fünf Kilometern wirklich mein Auto nehmen?« Es gilt, die Mobilitätspyramide auf den Kopf zu stellen und endlich den Fußgängern, Radfahrern, dem öffentlichen Nahverkehr und der E-Mobilität in den verdichteten Kernzonen der Großstädte Vorfahrt zu gewähren. Privatautos, besonders Dieselverbrenner, gehören aus diesen Zonen verbannt. Die Idee der »intelligenten Stadt« mit smartem Verkehrsmonitoring ist auch gescheitert, weil sie ihr großes Versprechen (der Verkehrsentlastung) nie halten konnte. Es bedarf dazu nämlich eines menschenzentrierten, holistischen Konzepts, das auch den Klimawandel und entsprechende Anpassungsmaßnahmen mitdenkt.

Die Grundlage für eine verbesserte Lebensqualität in der Großstadt sind angemessen verteilte, dezentral angelegte, vielfältige Dienstleistungsangebote und ein Bürgerservice in unmittelbarer Nähe des Wohnorts und Lebensmittelpunkts. Deshalb ist die strukturelle Förderung des Einzelhandels, kleiner Handwerksbetriebe und (Micro-)Dienstleister im Bereich Medizin, Kultur, Bildung, Unterhaltung und Sport im lokalen Umfeld von entscheidender Bedeutung. Nur so werden lange Wege hinfällig und der Umstieg vom Auto aufs Rad erleichtert. Zur Rettung unseres Planeten ist eine Umstellung unserer Lebensweise nötig, die jedoch mit der Verbesserung unserer individuellen Lebensqualität einhergeht, wobei neue Formen der Arbeit viele lange, unnötige Wegstrecken mit dem Pkw einsparen.

In Südamerika, einem Kontinent, der mir aus persönlichen wie beruflichen Gründen bestens vertraut ist, wird in den meisten Millionenstädten die Hälfte der Fläche von informellen Ansiedlungen beansprucht, (Elends-)Quartieren, in denen Vertriebene aus ländlichen Regionen in großer Zahl hausen, weil sie vom falschen Versprechen eines besseren Lebens in der Stadt angelockt wurden. Lateinamerikanische Städte sind in hohem Maße fragmentiert und segregiert in moderne, wohlhabende Stadtteile, gesäumt von Wolkenkratzern, in denen Führungskräfte und Teile der Mittelschicht gut dotierten Jobs nachgehen. Diese Bezirke befinden sich in der Regel im Norden der Stadt, während der ärmere Teil der Bevölkerung häufig in den südlich gelegenen Vierteln lebt, an die sich die Favelas und Slums anschließen. [In Mitteleuropa gibt es traditionell ein West-Ost-Gefälle, was mit den vorherrschenden Westwinden zusammenhängt. A. d. Ü.]

Bei meinen Besuchen in diesen unterprivilegierten städtischen Quartieren versuche ich immer wieder zu erklären, dass es sich bei der Idee der 15-Minuten-Stadt nicht um die strikte Einhaltung eines zeitlichen Radius dreht, es geht nicht um die Frage, ob es nun genau zehn, fünfzehn oder zwanzig Minuten dauert, um zum Ziel zu gelangen. Nicht die Minutenzahl, sondern der Anspruch auf einen nah erreichbaren Zugang zu allen wichtigen Grundleistungen im Alltag ist ausschlaggebend. Dazu gehört der Anspruch auf eine angemessene Unterkunft und einen Arbeitsplatz zu bestmöglichen Bedingungen (was gute Erreichbarkeit einschließt), Einkaufsmöglichkeiten und ausreichend medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge in der Nachbarschaft, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie öffentliche Plätze, die so gestaltet sind, dass sie zu Begegnungen einladen und als Treffpunkte für die Anwohner dienen. Nichts davon, so erfahre ich dann immer wieder, entspricht der Lebenswirklichkeit der Bewohner solcher Armutsviertel. Die Umsetzung des Konzepts der 15-Minuten-Stadt verspricht deshalb nichts Geringeres als ein menschenwürdiges Leben in der Großstadt. Dies muss mit aller Dringlichkeit an die Stadtpolitik herangetragen werden, weshalb ich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stets ermutige, zuerst in diese Bezirke zu gehen, um das direkte Gespräch mit den Bewohnern zu suchen und auf ihre Bedürfnisse zu hören. Daraus könnte sich ein konstruktiver städtebaulicher Dialog entwickeln.

Henri Levebvres bereits in den 1960er Jahren postuliertes »Recht auf Stadt« geht im 21. Jahrhundert weit über die Forderung nach angemessenem Wohnraum hinaus. »Wohnen« bedeutet nicht nur, ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern den städtischen Raum, das urbane Wohnumfeld im wahrsten Sinn des Wortes zu »bewohnen«, sich in diesem »Wohn-Raum« einzurichten und heimisch und wohl zu fühlen. Eine angemessen vielfältige Grundversorgung im Nahbereich sowie sozial und funktional gemischte Quartiere sind dafür die unabdingbaren Voraussetzungen.

Als leidenschaftlicher Verfechter einer auf »gelingender Nähe« und Nachbarschaft basierenden Urbanität lade ich nun alle Leserinnen und Leser ein, die hier vorgestellten Grundideen der 15-Minuten-Stadt und der 30-Minuten-Region in weniger dicht besiedelten Landesteilen auszuloten und sich zu fragen, wie es wäre, wenn dieses Konzept, fußend auf vielseitigen Dienstleistungen in allen wichtigen Lebensbereichen, Mehrfachnutzung von Gebäuden, Stärkung der sozialen Infrastrukturen und einem Wandel des Takts und der zeitlichen Abläufe im städtischen Raum, verwirklicht würde. Nur gemeinsam können wir die Transformation hin zu mehr Lebensqualität in unseren Großstädten vorantreiben und menschenwürdige urbane Räume gestalten. Die 15-Minuten-Stadt kündigt einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf großstädtische Lebensweisen an, die Klima- und Umweltschutz, Vernetzung und Verkehrsentlastung in den Mittelpunkt rücken und enge, positive Bezüge zur unmittelbaren Nachbarschaft und Engagement für die urbane Umgebung fördern.

Nach der Corona-Pandemie, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, mit der Energiekrise und der hohen Inflation stieg auch das Bewusstsein, wie verwundbar und in vielerlei Hinsicht schlecht aufgestellt unsere Metropolen sind. Dennoch bewahrheitete sich ein umfänglicher Verlust von wirtschaftlicher Produktivität etwa durch Entwicklungen wie Homeoffice und neue hybride Arbeitsformen nicht. Die hundertprozentige Anwesenheitspflicht am auswärtigen Arbeitsort scheint obsolet geworden zu sein. Die Generation der Menschen zwischen 20 und 40 favorisiert in zunehmendem Maß hybride Arbeitsformen, die nur eine gelegentliche Anwesenheit im Büro erfordern und genügend Spielraum für Telearbeit bieten, was Ansprüche auf einen bequemen Zugang zu Grunddiensten in kurzer Entfernung weiter befördert, aber auch unnötig lange Fahrten zum Arbeitsplatz einspart. Dezentral und über den ganzen Stadtraum verteilt entstehen neue »Coworking Spaces«, und Akteure aus der Privatwirtschaft setzen immer häufiger auf Misch- und Umnutzung und Multifunktionalität ihrer bislang strikt als Bürogebäude genutzten Immobilien. Allein in Frankreich ging die Höhe der Investitionen in Gewerbeimmobilien im 3. Quartal 2023 um 74% zurück im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres.

Auch die Frage der Energieabhängigkeit von Öl und Gas steht mit den Multikrisen zunehmend auf dem Prüfstand. Internationale Konflikte zeigen immer wieder, wie brüchig Lieferketten sein können und verweisen auf die Notwendigkeit der Rückverlagerung von Produktion und Wertschöpfung ins Inland, um die Transportwege kurz zu halten und sich unabhängig von internationalen Zulieferern zu machen. Auch dies führt zu einer Stärkung der lokalen Wirtschaft und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen von außen.

Nicht zuletzt setzen europaweite Pläne zur Förderung des Radverkehrs, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Carsharing-Modelle und Sammeltaxis verstärkt auf einen zunehmenden Verzicht aufs Privatauto als Beitrag zum Klimaschutz, aber auch zur Schonung des eigenen Geldbeutels.

Vor dem Hintergrund der vielen Krisen der Gegenwart erfährt das Konzept der 15-Minuten-Stadt einen internationalen Aufschwung als holistisch ansetzendes, praktikables Modell, das im richtigen Moment (»Kairos«) eine Anleitung zum Wandel genau jenes Bereichs anbietet, in dem weltweit die meisten Menschen leben: dem urbanen Raum. Dabei geht es nicht nur um eine Verringerung der Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort, sondern generell um Anpassungsmaßnahmen und systemische Lösungen vor dem Hintergrund des Klimawandels. Weniger mit dem Auto zu fahren, bedeutet weniger Treibhausgasemissionen, bessere Luft und Umweltschutz. Dazu fördert der Verzicht lokale Strukturen, das Gewerbe vor Ort, die Nutzung rasch erreichbarer medizinischer und kultureller Einrichtungen in der Nachbarschaft und die Aufwertung von öffentlichen Plätzen als Treffpunkte und Begegnungsorten. Auf ganzheitliche Weise wird die Stadt somit widerstandsfähiger gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels und der zunehmenden Erderwärmung.

Auch angesichts der angespannten geopolitischen Gemengelage empfiehlt sich unser Konzept als geeigneter stadtplanerischer Hebel zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wende. Nach dem »Triumph der Stadt«, den der Ökonom Edward Glaeser1 sowie die Soziologin Saskia Sassen2 für die vergangene Epoche feststellten, scheint nun der Kairos-Moment für eine »Stadt der Nähe« gekommen. Aus »off-shore« wird »near shore«. Öffentliche Gebäude wie Schulen, aber auch private Gewerberäume, die oft zu 60% der Zeit leer stehen, weil sie nur eine Funktion erfüllen, sollten sich Konzepten der Mehrfachnutzung öffnen. Eine Diskothek könnte so nachmittags zum Sporttempel für Zumba- oder Salsakurse werden, der Schulhof könnte sich am Samstag zum Marktplatz im Viertel wandeln.

Noch unter dem Schock weltweiter Lockdowns in der Corona-Pandemie hielt die Idee der 15-Minuten-Stadt und der »gelingenden Nähe« Einzug in die Agenda der im April 2020 gegründeten C40 Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force3, und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo erklärte sie zur tragenden Säule ihrer zweiten Amtszeit. Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala formulierte explizit die Absicht, allen Bewohnerinnen und Bewohnern Grunddienste zu garantieren, die fußläufig erreichbar sind, um nach dem Lockdown fortan unnötige Fahrten mit dem Pkw zu vermeiden und damit einhergehende CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung einzudämmen. Bürgermeister von Millionenstädten rund um den Globus schlossen sich der Idee an und nutzen das Modell, um ihre Städte grüner, resilienter und damit fit für die Zukunft zu machen.

Seitdem ist noch mehr geschehen:

– die WHO4 empfahl im Dezember 2020, dass Großstädte das Konzept der 15-Minuten-Stadt verstärkt nutzen, um allen Bewohnern die fußläufige Erledigung von Grunddiensten und -bedürfnissen in diesem Zeitrahmen zu ermöglichen, einschließlich des Zugangs zu grünen, blauen und anderen naturnahen Zonen«.

– Das Zwischenstaatliche Expertengremium für Klimaveränderungen IPCC5 verweist in einem Arbeitspapier vom April 2022 darauf, dass »eine gelungene Umsetzung des Konzepts der ›15-Minuten-Stadt‹ bis 2050 den Energieverbrauch in Großstädten um 20–25% senken kann.«6

– Im Oktober 2021 wurde ich mit dem renommierten OBEL AWARD der dänischen Henrik Frode Obel Foundation geehrt, denn die Jury befand: »Die Viertelstunden-Stadt ist das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt und hat den Preis mehr als verdient.«

– Die internationale Organisation United Cities and Local Governments (UCLG)7 nahm das Konzept in den »Pakt für die Zukunft der Menschheit« auf, an dem ich mitarbeiten konnte und der auf der Generalversammlung im Oktober 2022 im südkoreanischen Daejeon verabschiedet wurde.8

– Die Umsetzung des Konzepts der 15-Minuten-Stadt gehört zu den sechs wichtigsten Empfehlungen von UN-HABITAT9 im World Cities Report 2022.10

– Auf der zweiten Generalversammlung von UN-HABITAT im Juni 2023 im kenianischen Nairobi durften mein Team von der IAE Paris-Sorbonne Business School und ich gemeinsam mit der Organisation UCLG und dem Netzwerk C40 Cities11 unseren globalen Monitor12 für nachhaltige städtebauliche Nähe-Modelle vorstellen, um die stetig wachsende Bewegung rund um die Vision der 15-Minuten-Stadt besser zu koordinieren und Kräfte zu bündeln.

Über alle Grenzen hinweg schließen sich immer mehr lokale Regierungen und Stadtpolitiker unterschiedlicher Couleurs dieser städtebaulichen Entwicklungsrichtung an, vereint durch die Vision einer nachhaltigen, bürgernahen und dienstleistungszentrierten Stadt, die sie entschlossen vorantreiben. In diesem Kontext sind die Frauen und Männer, die als Bürgermeister den Stadtverwaltungen vorstehen, tatsächlich Vorkämpfer einer neuen Urbanität, in der die Stadt als Motor für Wohlstand, Gleichheit und Nachhaltigkeit fungiert. Die Bewegung zeigt auch, wie der Wille zu Innovation und Kooperation auf globaler Ebene ein machtvolles Bündnis hervorbringen kann und ein einfaches internationales Momentum erreicht, wenn nur genug politisch Verantwortliche für sie einstehen.

Die Vision einer Stadt, in der sanfte Mobilität Vorrang erhält, um uns unabhängiger vom Auto zu machen, in der öffentliche Plätze als Nachbarschaftstreffpunkte zum Verweilen einladen und in der die Betonung klar auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegt, revolutioniert auch die Art und Weise, wie wir den uns umgebenden urbanen Raum (er-)leben, bewohnen, für uns einnehmen und betrachten.

Paris, Mailand, Portland, Cleveland, Buenos Aires, Sousse, Melbourne, Busan, Pleszew, Saint-Hilaire-de-Brethmas, die Region Île-de-France und ganz Schottland sind bereits dabei, diese Vision umzusetzen, und weitere spannende, inspirierende Initiativen für eine gelingende (Bürger-)Nähe in der Stadt wollen sich anschließen.

Unser frei zugänglicher, mehrsprachiger globaler Monitor – »15-Minute City Initiative Explorer« – ist auch ein wunderbares Rechercheinstrument, um stadtpolitische und städtebauliche Richtungsentscheidungen, Programme und Projekte von unterschiedlichen Städten in aller Welt zu erkunden und die zahlreichen urbanen Entwicklungen hin zu mehr Nachhaltigkeit, Nähe und bequemer Erreichbarkeit sichtbar zu machen. Doch das ist noch nicht alles. Der Explorer benennt auch stützende strukturelle Maßnahmen aus der Politik, ohne die viele Aspekte des hier vorgestellten städtebaulichen Konzepts der 15-Minuten-Stadt nicht realisierbar wären: Das reicht von infrastrukturellen Investitionen etwa in den Nahverkehr, Verordnungen und Maßnahmen, die dazu beitragen, die Abhängigkeit vom Pkw verringern, steuerlichen Anreizen, die den Wohnungsbau im Sinne der neuen Nähe begünstigen u. a. m.

Doch auf übergeordneter Ebene geht es stets um:

– die Stärkung von Kreislaufwirtschaft und die Schaffung von Räumen, die Näheverhältnisse zwischen den Anwohnern und am Lebensmittelpunkt begünstigen. In dieser Hinsicht spielen Parks, öffentliche Plätze, Straßenmärkte und ein einladendes Quartiersumfeld eine entscheidende Rolle als Begegnungsorte, an denen im Herzen der Stadt soziale Kontakte geknüpft werden können.

– eine Wende hin zur lokalen Wirtschaft und einer lebendigen Gewerbelandschaft in den Stadtteilen durch Förderung des Einzelhandels und handwerklicher Betriebe vor Ort. Kurze Wege und direkte Lieferketten auch zwischen (regionalen) Produzenten und Konsumenten verringern nicht nur Entfernungen, sondern schonen auch die Umwelt.

– die harmonische Einbeziehung der natürlichen Umwelt in den Städtebau mit vielen Grünflächen, Gemeinschaftsgärten und Begrünungsprojekten im gesamten urbanen Raum unter Berücksichtigung des ökologischen Gleichgewichts, um unsere Städte nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten.

Die Vision der 15-Minuten-Stadt gründet auf dem weit in die Geschichte reichenden intellektuellen Vermächtnis vieler Vordenker und Experten über alle geografischen und historischen Grenzen hinweg, auf deren Spuren wir uns nun für die zukünftige Gestaltung des urbanen Raums einsetzen, bei der Bürgernähe und Nahversorgung, Nachhaltigkeit und ein harmonisches gesellschaftliches Miteinander im Alltag die zentralen Säulen bilden. Mit dieser humanistischen Vision von Stadt wollen wir einen Beitrag leisten zur Gestaltung des Urbanen, die den Wünschen und Bedürfnissen derer Rechnung trägt, die in den Metropolen des 21. Jahrhunderts wohnen.

Carlos Moreno, Mai 2024

Richard Sennett

Vorwort

Carlos Moreno stellt uns hier einen neuen Ansatz in der Stadtplanung vor, der Hoffnung macht im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung unserer Städte.