"Die bloße Macht des Raums" – Detailrealismus und Topographie in Theodor Fontanes L'Adultera E-Book

Maria Antonia Schellstede

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Mannheimer Beiträge zur Literatur- und Kulturwissenschaft

- Sprache: Deutsch

In minutiösen Detaillektüren wird die Raffinesse Fontanescher Erzählkunst anhand des Romans L'Adultera (1882) aus literaturwissenschaftlicher sowie kunst- und kulturhistorischer Perspektive beleuchtet. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass dem Detailrealismus Fontanes eine Doppelstruktur von vordergründiger und hintergründiger Bedeutung innewohnt: Vordergründig suggerieren die Realien seiner Texte eine Authentizität der literarischen Welt, hintergründig gelesen erweisen sie sich als sprechende Details, die vielschichtig das Romangeschehen kommentieren und eng mit der Figurenpsyche verwoben sind. Gleichsam wie Indizien eines Tatortes entfalten sich die Realien des Romans und laden das Lesepublikum zu einer Spurensuche ein. Dabei erfährt die literarische Topographie als eine Spielart des Detailrealismus besondere Berücksichtigung, denn Fontane ist laut Eigenbekundung ein "Kartenmensch".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 880

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

herausgegeben von

Anja Bandau (Hannover), Justus Fetscher (Mannheim), Ralf Haekel (Leipzig), Caroline Lusin (Mannheim), Cornelia Ruhe (Mannheim)

Band 87

Maria Antonia Schellstede

„Die bloße Macht des Raums“ – Detailrealismus und Topographie in Theodor Fontanes L’Adultera

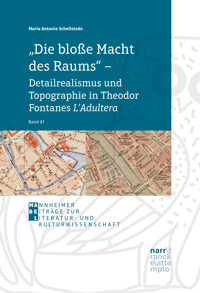

Umschlagabbildung: © Neuester Plan der Stadt Rom / gezeichnet von J. Koenig (1886), BnF/Gallica (Bildausschnitt)

© Stadtplan von Berlin, 1:20 000, Lithographie, um 1872, SLUB / Deutsche Fotothek (Bildausschnitt)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Zugleich Dissertation an der philosophischen Fakultät der Universität Mannheim unter dem Titel: „Es ist etwas Eigenthümliches um die bloße Macht des Raums!“

Zum Detailrealismus in Theodor Fontanes Berliner Roman L’Adultera unter besonderer Berücksichtigung der Topographie.

DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395942

© 2023 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.

Internet: www.narr.de

eMail: [email protected]

CPI books GmbH, Leck

ISSN 0175-3169

ISBN 978-3-8233-8594-3 (Print)

ISBN 978-3-8233-9594-2 (ePDF)

ISBN 978-3-8233-0472-2 (ePub)

Für Klara und Konrad

Danksagung

Die vorliegende Dissertation ist im Dezember 2020 vom Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim angenommen worden. Entstanden ist die vorliegende Arbeit aus dem Wunsch heraus, mich nach meiner Magisterarbeit weiter in den Fontaneschen Detailrealismus zu vertiefen.

Daher ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Justus Fetscher herzlich für sein mir entgegengebrachtes Vertrauen und seinen Einsatz als Doktorvater zu danken. Dieser hat nicht zuletzt zu unzähligen Espressorunden in der Charlottenburger Knesebeckstraße und im Mannheimer Schloss geführt und mich – mit so manchem erkenntnisreichen Moment – an seinem Sein als ‚wandelnder Bibliothek‘ teilhaben lassen.

Gleichfalls gilt mein Dank Frau Professor Cornelia Ortlieb für die Abfassung des Zweitgutachtens und für die Zeit, die Sie meinen Anliegen – vom ersten Semester an – entgegengebracht hat.

Außerdem danke ich ebenfalls den anderen Mitgliedern der Prüfungskommission, den Professoren Ulrich Kittstein, Claudia Gronemann und Jochen Hörisch, für ihre Bereitschaft, kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember 2020, an meiner Disputation mitzuwirken, sowie Frau Claudia Brendel dafür, diese äußerst beherzt organisiert zu haben.

Ferner danke ich meiner Mannheimer Promotionsgefährtin Dr. Milena Bauer für viele Gespräche rund um ‚Fonty‘, Herrn Christian Becker für einige aufschlussreiche Gespäche zu biblischen und römischen Themen sowie Familie v. Berenberg für die außergewöhnliche Möglichkeit meine Dissertation bei etlichen Arbeitsurlauben in ihrer märkischen Sommerfrische voranzubringen, die in Fontanes Wanderungen und – für alle Freunde der Lithographie – der Sammlung Duncker Erwähnung findet und buchstäblich den krähenden Pfauhahn auf der Veranda zum Leben erweckt hat.

Dies wiederum führt mich zur Verlagsbuchhandlung von Dunckers Vater, in der ich während meiner Promotionszeit beruflich tätig war. Dem jetzigen Verleger Dr. Florian Simon sowie meiner Abteilungsleiterin Arlett Günther danke ich für eine ausgesprochen promotionsfreundliche Dreitageswoche und die ein oder andere Aufmunterung bezüglich meines Projekts.

Auch meiner Familie möchte von ganzem Herzen für ihre liebevolle Unterstützung danken, insbesondere meiner Tochter Klara für ihre Geduld mit der promovierenden Mutter, meinem Sohn Konrad dafür, mit seiner Geburt bis nach der Disputation gewartet zu haben, meinem Mann Gerold, der – damals ebenfalls promovierend – auch mein Leidensgenosse war, sowie meiner Mutter Birgit, meiner Großmutter Heidemarie und meinen Schwiegereltern, Ingrid und Reinhard, für umfangreiche Stunden der Kinderbetreuung, wobei auch Ingrids Einsatz beim Korrekturlesen nicht unerwähnt bleiben soll.

Zu guter Letzt gilt mein Dank den Herausgebern dieser Reihe, den Professoren Anja Bandau, Justus Fetscher, Ralf Haekel, Caroline Lusin und Cornelia Ruhe, sowie dem Verlag, insbesondere Frau Luisa Santo.

Berlin, im Juni 2023

Maria Antonia Schellstede

Inhaltsverzeichnis

1Einleitung

1.1Realismus – Kunst an der Schwelle zur Wirklichkeit

1.2Fontanes Realitätseffekt oder ‚ars est celare artem‘

1.3Topographien als Kultur(er)zeugnis

1.4Fontanes topographischer Blick: „ich bin nämlich Kartenmensch“

1.5Forschungsstand

1.6Zur Rezeptionsgeschichte von „L’Adultera“

1.7Finden und Erfinden: Fontanes arrangierte ‚Wirklichkeit‘

2Szenen einer Ehe

2.1„Commercienrath Van der Straaten, Große Petristraße 4“

2.2Am Morgen: Frühstück in der Großen Petristraße

2.2.1Auftritt der Kommerzienrätin

2.2.2Die Marktszene – Melanies melancholischer Blick

2.2.3Ankunft der ‚Adultera‘-Kopie

2.2.4Der Ehebruch – topographisch prädestiniert

2.3Am Mittag: „Dazwischenkunft eines Dritten“

2.3.1Melanies Zimmer

2.3.2Ankündigung eines Dauergastes

2.4Am Abend: Abschiedsdiner in der Großen Petristraße

2.4.1Der engere Zirkel

2.4.2Ein Heimweg in der Equipage

2.4.3Heimweg der medisierenden Räte

3Außerhalb der Stadt

3.1Die Tiergartenvilla

3.1.1Die Villa als ambivalenter Sehnsuchtsort Melanies

3.1.2Auftritt: Ebenezer Rubehn

3.1.3Die Tiergartenvilla als venezianische Villa

3.2Landpartie nach Stralau

3.2.1Ankunft und Spiele auf dem Wiesenplan

3.2.2Löbbeke’s Kaffeehaus

3.2.3Überfahrt nach Treptow oder das rechte Paar findet sich

3.2.4Die Bootsfahrt als Imagination Venedigs

3.3Im Palmenhaus der Tiergartenvilla

3.3.1Taufe und Imagination Rubehns als Bartholomäus

3.3.2Der Tiergarten als Jagdgebiet

3.3.3Vorspiel: „Unsere Scham ist unsere Schuld“

3.3.4Höhepunkt: Im ‚Hot-House‘

4Zwischen Ehebruch und Flucht

4.1Heiligabend in der Gemäldegalerie

4.2Gang zur Jägerstraße

4.3Silvesterball im Hause Gryczinski

4.4Abschiedsgespräch mit Van der Straaten

4.5Melanie verlässt die Große Petristraße

4.6Droschkenfahrt zum Anhalter Bahnhof

5Flucht „Nach Süden“

5.1Innsbruck

5.2Verona

5.3Florenz

5.4Rom – Verhinderte Buße, Hochzeit und Depression

5.4.1Hochzeit und Landpartie nach Tivoli

5.4.2Die Villa Farnesina als Ort der Erinnerung an den Ehebruch

5.4.3Die Via Catena als zweite Große Petristraße

5.5Venedig

5.6Interlaken

6„Herzensheimath“ – Rückkehr des Ehepaares Rubehn nach Berlin

6.1Die Mansarde als ambivalenter Wohnort

6.1.1Wohnen im Tiergartenviertel

6.1.2Die reizende Mansarde als ‚Hot-House‘

6.2„Die Gesellschaft ist unversöhnlich.“

6.2.1Reaktionen der Gesellschaft: Zwischen Ächtung, Neugier und Milde

6.2.2„Die Kinder sitzen überall zu Gericht, still und unerbittlich“

6.3„Ein neues Leben!“

6.3.1Ehekrise im Hause Rubehn

6.3.2„Zusammenbrechen der Rubehn’schen Finanz-Herrlichkeit“

6.3.3Gemeinsamer Arbeitsweg im Tiergarten

6.4„Versöhnt.“

6.4.1An der Löwenbrücke

6.4.2„Julklapp“

7Fazit und Ausblick

Technische Hinweise

Siglenverzeichnis

Literaturverzeichnis

1Einleitung

1.1Realismus – Kunst an der Schwelle zur Wirklichkeit

Theodor Fontane (1819-1898) gilt in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts als einer der wichtigsten Vertreter des Realismus.1 Dieser Epochenbegriff wird gemeinhin von der Vorstellung begleitet, Realität gleichsam angemessen wiederzugeben, so dass der Leser realistischer Literatur geneigt ist, das Dargestellte in den Rang tatsächlich geschehener Wirklichkeit zu erheben.2 Dadurch steht realistische Literatur im Spannungsfeld zwischen Kunst und Wirklichkeit;3 zwischen der Erzeugung einer „Referenzillusion“,4 die einer stimmigen Bezugnahme auf die real-empirische Welt verpflichtet ist,5 bei gleichzeitigem Versuch, ihre Künstlichkeit zu verschleiern.6 Trotz ihrer Bindung zur real-empirischen Welt ist realistische Literatur somit in erster Linie hochartifiziell:7 „Sie erstrebt keine Eins-zu-Eins-Replik der Wirklichkeit, sondern deren sorgfältig gefilterte, aufs Wesentliche kondensierte, kunstgemäße, modellhafte Darstellung; nicht eine beliebige Photographie, sondern ein genau perspektiviertes und retouchiertes Bild.“8

Der Begriff Realismus leitet sich etymologisch vom lateinischen ‚realis‘ ab, dem wiederum die ‚res‘ eingeschrieben sind. Weil letztere die Welt und ihre Wirklichkeit repräsentieren und beglaubigen sollen, sind sie für den Realismus essentiell.9 Zum realistischen Verfahren gehört es entsprechend nicht nur Dinge zu beschreiben, sondern auch den genauen Blick auf das Detail zu richten.10 Dies ist nicht zuletzt ein Ergebnis folgender historischer Entwicklung, deren Ausgangspunkt in der Abschaffung der Folterstrafe gründet; das hierdurch aufkommende Indizienverfahren wird zur Geburtsstunde der Kriminalistik. Während zuvor der mutmaßliche Täter und das – mitunter durch Folter entstandene – Geständnis im Zentrum jeder kriminalistischen Untersuchung gestanden haben, werden nunmehr die Spuren einer Tat zum Dreh- und Angelpunkt.11 Diese Entwicklung erweist sich auch als folgenreich für den Ort eines Verbrechens, der nun als Tatort mit seinen Indizien in den Fokus rückt und buchstäblich für sich spricht. Jener historische Paradigmenwechsel beeinflusst auch die literarische Erzählweise, die etwa eine tatortgleiche Inszenierung der poetischen Schauplätze bewirkt: Um verschlüsselte Botschaften des Textes zu entziffern, wird das Lesepublikum gewissermaßen zum spurenlesenden Kriminalisten.12 Dabei sind Erzählungen, die auf eine solche Spurenanalyse setzen, nicht mehr allein auf die Ausgestaltung ihres Figurenpersonals angewiesen,13 denn überdies können nunmehr wesentliche Aspekte der Romanhandlung auf der Ebene allgemeiner Detailbeschreibungen transportiert werden: So kann beispielsweise die topographische Situierung eines Wohnortes Aufschluss über das Romangeschehen geben.14

Jene Fülle an Detailinformationen, die für das realistische Schreiben konstituierend ist, erzeugt einen „Detailrealismus“.15 Insbesondere die frühere Forschung, aber auch das Standardwerk der Erzähltheorie in seiner aktuellen Auflage aus dem Jahr 2016 will die Details im Rekurs auf Roland Barthes (1915-1980) als „funktional überschüssi[g]“16 für die Romanhandlung begreifen und sieht ihre Aufgabe vielmehr auf die Suggestion von Authentizität beschränkt.17 Die jüngere Forschung hingegen richtet ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf genau diese Detailinformationen, weil in ihnen neben besagtem „Realitätseffekt“18 eine zusätzliche Semantisierung der fiktionalen Welt erkannt wird.19 Jene Details werden nun nicht mehr als semantische Leerstellen mit „narrative[r] Funktionslosigkeit“20 begriffen, die lediglich einem Selbstzweck oder einer Ausschmückung diene, sondern in ihrer „tektonisch-funktionale[n] und meistens auch zeichenhaftsymbolische[n] Bedeutung“.21 Dementsprechend lässt sich meine Arbeit von der Annahme leiten, dass Fontanes Detailrealismus eine Doppelstruktur von vordergründiger und hintergründiger Bedeutung zugrunde liegt: Vordergründig suggerieren die Realien Fontanescher Texte eine Authentizität der literarischen Welt, hintergründig gelesen erweisen sie sich oftmals „bei näherer Betrachtung als sprechende Details“.22

1.2Fontanes Realitätseffekt oder ‚ars est celare artem‘

Dem Verlauf des allgemeinen Forschungstrends folgend, begreift auch die frühe Fontaneforschung die Detailgestaltung in seinen Berliner Romanen im Sinne eines ‚effet de réel‘23 als vermeintlich funktionslos. So sind insbesondere die poetischen Schauplätze in ihrer Funktion als „Requisiten“24 gedeutet worden, die im Vergleich zum Handlungsgeschehen eine nur untergeordnete Rolle spielen.25 In einer anderen Lesart werden Fontanes literarische Handlungsschauplätze im Sinne dokumentarischer Ortsbeschreibungen verstanden, die unter dem Eindruck einer Nachahmung der real-empirischen Welt stehen.26 Dieser Eindruck wird unter anderem dadurch verstärkt, dass Fontane seine literarischen Schauplätze zumeist nach realen Vorbildern zeichnet und sich diese bisweilen „auch außerliterarisch örtlich festmachen“27 lassen. So habe, wie noch die jüngere Forschung wiederholt herausgestellt hat, Fontane „großen Wert darauf gelegt, historisch und geographisch, wo nicht exakt, so doch wahrscheinlich zu wirken.“28 Jene Zuordnung in den Bereich des Realitätseffektes erscheint vordergründig umso berechtigter, weil sich die literarischen Schauplätze zahlreich am historischen Stadtplan nachvollziehen lassen und dadurch authentisch wirken, zumal jene dem heutigen Leser mitunter wie historische Dokumentationen des 19. Jahrhunderts anmuten.29 Ebenjener Eindruck korrespondiert mit der von Fontane postulierten Aufgabe des zeitgenössischen Romans aus dem Jahr 1886:

Aufgabe des modernen Romans scheint mir die zu sein, ein Leben, eine Gesellschaft, einen Kreis von Menschen zu schildern, der ein unverzerrtes Widerspiel des Lebens ist, das wir führen. Das wird der beste Roman sein, dessen Gestalten sich in die Gestalten des wirklichen Lebens einreihen, so daß wir in Erinnerung […] nicht mehr genau wissen, ob es gelebte oder gelesene Figuren waren […]. Also noch einmal: darauf kommt es an, daß wir in den Stunden, die wir einem Buche widmen, das Gefühl haben, unser wirkliches Leben fortzusetzen, und daß zwischen dem erlebten und erdichteten Leben kein Unterschied ist als der jener Intensität, Klarheit, Übersichtlichkeit und Abrundung und infolge davon jener Gefühlsintensität, die die verklärende Aufgabe der Kunst ist.30

Dass sich jedoch Sinn und Zweck der Detailbeschreibungen nicht im Realitätseffekt erschöpfen, zeichnet sich in Fontanes Bekundungen bezüglich seines Romans „Schach von Wuthenow“ (1882) ab:

Mein Metier besteht darin, bis in alle Ewigkeit hinein „märkische Wanderungen“ zu schreiben; alles andre wird nur gnädig mit in den Kauf genommen. Auch bei Schach tritt das wieder hervor, und so lobt man die Kapitel: Sala Tarone, Tempelhof und Wuthenow. In Wahrheit liegt es so: von Sala Tarone habe ich als Tertianer nie mehr als das Schild überm Laden gesehen, in der Tempelhofer Kirche bin ich nie gewesen und Schloß Wuthenow existiert überhaupt nicht, hat überhaupt nie existiert. Das hindert aber die Leute nicht zu versichern, „ich hätte ein besondres Talent für das Gegenständliche“, während doch alles, bis auf den letzten Strohhalm, von mir erfunden ist, nur gerade das nicht, was die Welt als Erfindung nimmt: die Geschichte selbst.31

Die dabei unterschwellig beklagte Unwilligkeit der Leserschaft, die Semantisierung der Details wahrzunehmen oder überhaupt in Erwägung zu ziehen, erklärt auch Fontanes Unmut über das Urteil einer ‚Schach‘-Leserin, den er gegenüber seiner Gattin Emilie (1824-1902) äußert:

Aber das Urtheil: ‚es ist so spannend; man kennt ja fast alle Straßen-Namen‘ hat doch einen furchtbaren Eindruck auf mich gemacht. Nicht als ob ich der Frau zürnte; wie könnt’ ich auch! Im Gegentheil, es ist mir bei aller Schmerzlichkeit in gewissem Sinne angenehm gewesen, mal so naiv sprechen zu hören. Im Irrthum über die Dinge zu bleiben, ist oft gut; aber klar zu sehn, ist oft auch gut. Das ist nun also das gebildete Publikum, für das man schreibt[.]32

Vergleicht man Fontanes Aussage, dass bezüglich „Schach von Wuthenow“ alles erfunden sei, bis auf die Geschichte selbst, mit seinen Forderungen zur Aufgabe des zeitgenössischen Romans, so erscheint es wahrscheinlich, dass die Realien Fontanescher Romane – insbesondere die topographischen – in einer Art und Weise semantisiert sind, die der geforderten „Intensität, Klarheit, Übersichtlichkeit und Abrundung“33 Rechnung tragen.34 Die Detailbeschreibungen sind demnach so aufbereitet, dass sie einerseits realistisch wirken, anderseits jedoch so arrangiert und manipuliert sind, dass sie das Romangeschehen erzählstrategisch unterstützen und ergänzen. Daher liegt der Schluss nahe, dass die immer wieder im Hinblick auf ihre Authentizität thematisierten literarischen Topographien35 gerade, aufgrund poetologischer Überlegungen Fontanes, gezielte ‚Ungenauigkeiten‘ gegenüber der realen Topographie aufweisen.

Beispielsweise bekundet Fontane zur Frage nach der topographischen Exaktheit seines Berliner Romans „Irrungen, Wirrungen“ (1888) in einem Brief, es sei ihm „selber fraglich, ob man von einem Balkon der Landgrafenstraße aus den Wilmersdorfer Kirchturm oder die Charlottenburger Kuppel sehen kann oder nicht.“36 Im Rahmen der Fontane oft attestierten „geographische[n], kartographische[n] wie allgemein topographische[n] Akkuratesse“37 sowie Detailverliebtheit38 überrascht seine Bekundung und zwar umso mehr, weil der Autor während der Entstehungszeit des Romans Zugang zu einer Wohnung in ebenjener Landgrafenstraße gehabt hat.39 Folgt man jedoch mit Blick auf den Balkon in der Landgrafenstraße (Vgl. IW, S. 165.) der These, dass die vordergründig exakt anmutenden literarischen Topographien weitere Semantiken verbergen, so erweisen sich im Roman „Irrungen, Wirrungen“ die verschiedenen Blickpunkte des vor dem Rienäckerschen Balkon ausgebreiteten Stadtpanoramas als sprechende Details: Charlottenburger Schlosskuppel und Wilmersdorfer Kirchturm reflektieren topographisch Botho v. Rienäckers emotionales Schwanken zwischen seiner gegenwärtigen Repräsentationsehe mit Käthe v. Sellenthin und seiner früheren Liebesbeziehung zu Lene Nimptsch.40

Jene artifizielle Ausgestaltung der literarischen Topographie kann bereits an der Arbeitsweise Fontanes abgelesen werden, die das Konstruierte der räumlichen Gestaltung erkennen lässt, denn noch vor der schriftstellerischen Ausarbeitung fertigt er Skizzen und Zeichnungen der jeweiligen Schauplätze an.41 Außerdem beginnen Fontanes Romane oft mit einer akribischen Ortsschilderung,42 die dem Leser bereits wichtige Hinweise auf das folgende Romangeschehen geben:43 Die erste Romanseite bezeichnet er als „Keim des Ganzen“44 und äußert gegenüber Georg Friedländer in einem Brief vom 08. Juli 1894: „Man kann nicht Fleiß und Kritik genug auf das erste Kapitel verwenden, um der Leser willen, aber vor allem auch um der Sache willen; an den ersten 3 Seiten hängt immer die ganze Geschichte.“45

Es erscheint daher naheliegend, dass Fontane seine literarischen Detailbeschreibungen, insbesondere die Schauplätze, bewusst inszeniert hat und sich hierin differenzierte narrative Strategien entdecken lassen, die das Handlungsgeschehen präfigurieren oder kommentieren und eng mit der Figurenpsyche verwoben sind. Mit Blick auf diese scheinbaren Kleinigkeiten, „die es in sich haben, intertextuell und poetologisch“,46 sagt Fontane selbst: „Die Kunst ist kein Geschäft en gros, sondern en détail, auf den Einzelreichtum der Töne kommt es an; Klavier, nicht Pauke.“47

1.3Topographien als Kultur(er)zeugnis

Seit den 1980er Jahren ist ein gesteigertes Interesse an geographischen und raumtheoretischen Fragestellungen in der literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschung zu verzeichnen, aus dem sich der sogenannte ‚topographical turn‘48entwickelt hat.49 Dieser beschäftigt sich mit der kulturhistorischen Bedeutung des Raumes und dem symbolischen Charakter räumlicher Strukturen, beispielsweise als Verhandlungsraum gesellschaftlicher und historischer Prozesse.50 Dabei manifestiert sich Kultur zuallererst in der Entwicklung von Topographien;51 denn jene sind Spuren im Raum, die beispielsweise durch Bauten oder allgemeiner durch die Kultivierung eines Landstrichs erzeugt werden.52 Hierbei nimmt die Architektur „eine besondere Funktion für die Produktion und Reproduktion kultureller Topographien ein“,53 denn sie zementiert die symbolischen Ordnungen gleichsam dauerhaft.54

Weil an räumlichen Strukturen das abgelesen werden kann, „was von selbst nicht sichtbar ist“,55 erschöpft sich – so die These – die Funktion der literarischen Topographie nicht darin, die Handlung zu situieren; vielmehr kann sie als ein Schlüssel zur Interpretation dienen:56 Dementsprechend wird der Raum „als eine Art Text betrachtet, dessen Zeichen oder Spuren […] zu entziffern sind“,57 wobei sich der Begriff der Topographie in der vorliegenden Arbeit „im weitesten Sinne auf die Konzeption, Ausgestaltung und Strukturierung der Gesamtheit von Schauplätzen, Landschaften und Umgebungen der fiktionalen Welt“58 bezieht.

1.4Fontanes topographischer Blick: „ich bin nämlich Kartenmensch“

Seit jeher gehört der Raum zu den „Grundkategorien des menschlichen Vorstellungsvermögens und Denkens überhaupt.“59 Insbesondere seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gibt es ein gesteigertes Interesse für räumliche Fragestellungen, die von einer Etablierung der Geographie als eigenständiger akademischer Disziplin durch Alexander von Humboldt (1769-1859) und Carl Ritter (1779-1859) begleitet wird.60 Zugleich äußert sich das Interesse für den Raum beispielsweise „in der wachsenden Bedeutung von Landkarten für politische und militärische Zwecke, vor allem aber auch im öffentlichen Interesse an den – zumeist imperialen – Praktiken der Raumerschließung und Raumerfassung.“61

Fontanes Lebenszeit (1819-1898) fällt in dasjenige Zeitalter, in dem Preußen vollständig kartographiert wird; ab 1816 entsteht die Preußische Generalstabskarte, die in der Folge Ausgangspunkt für die Karte des Deutschen Reichs im Maßstab 1:100.000 wird, deren Fertigstellung wiederum im Jahr 1909 erfolgt.62So ist auch bei ihm ein gesteigertes Interesse für Landkarten zu beobachten, wenn er in einem Brief vom 04. November 1896 an den Londoner Arzt James Morris (1826-1900)63 bekundet: „ich bin nämlich Kartenmensch, was etwas sehr Wichtiges ist, weil das Orientierungsbedürfnis, der Hang nach Klarheit damit zusammenhängt“.64 Auch folgende berühmte Anekdote bezeugt ebenjene Affinität zu Landkarten:

Über dem Sofa, auf dem Fontane lag, mit einem langen Rohrstock in der Hand, hing eine große Karte von AFRIKA. Daneben stand Zöllner. Dieser rief kurz einen Ort, etwa: „Togo“, und sofort knallte der Rohrstock gegen die Karte. Nun wurde festgestellt, ob der Stock richtig getroffen hatte, dann gings weiter: „Dar-es-Salaam“ – Knall – „Tanganjika“ – Knall, usw. So trieben die beiden alten Herren Erdkunde.65

Seinen geostrategischen Blick auf Raumstrukturen schärft Fontane nicht zuletzt in seiner Funktion als Kriegsberichterstatter. Zu seinen wichtigsten Arbeitsmethoden gehört stets die Inaugenscheinnahme derjenigen Schauplätze, die er in seinem Werk darzustellen beabsichtigt. So hat Fontane für seine insgesamt drei Kriegsbücher Reisen zu den jeweiligen Kriegsschauplätzen unternommen. Die Reisen zu seinen Werken „Der Schleswig-Holsteinische Krieg“ (1864) und „Der deutsche Krieg“ (1866) haben dabei erst nach der militärischen Handlung stattgefunden:66

Charakteristisch scheint hier die geringere Präsenz der Angaben über die eigentliche Militärhandlung zu sein, die Fontane später den verschiedensten Veröffentlichungen entnommen hat. Bemerkenswert und sogar erstaunlich ist die große Genauigkeit aller topographischen Skizzen, Pläne und anderen Aufzeichnungen, auch wenn sie bei der ersten Betrachtung eher den Eindruck eines sehr schematischen Gekritzels machen. Mit wenigen stichwortartigen Formulierungen und mit noch weniger einfachen Linien und Punkten trifft Fontane das Wesentliche.67

In Fontanes Nachlass finden sich unzählige dieser eigenhändig gezeichneten topographischen Skizzen, Pläne und Grundrisse.68 Im Sommer 1853 besucht er beispielsweise das Moabiter Zellengefängnis und reflektiert in seinen ‚Wanderungen‘ die topographische Situierung des nach dem pennsylvanischen Modell gebauten Gefängnisses:

Unmittelbar zur Rechten Pennsylvaniens erhebt sich der Neubau des Hamburger Bahnhofes. Welch höhnische Nachbarschaft! Allmorgens schrillt die Pfeife der Lokomotive, wie ein Signal der Freiheit, in die Zellen lebenslänglich Verurteilter hinüber und findet ein still-lautes Echo in ihren Herzen. Ein stilles nur! Denn drohend von der anderen Seite, mit schlanken Türmchen den pennsylvanischen Massenbau fast überragend, erhebt sich eine Kaserne und sieht so siegessiecher auf ihren Nachbar herab wie die gewappnete Kraft auf einen gefesselten Sklaven. (W6, S. 223.)

In seinem Bericht wird das Zellengefängnis und seine Umgebung gleichsam zur „sprechenden Topographie“,69 wenn er aufzeigt, dass Architektur auch als eine Technik der Macht70 zu verstehen ist. Überdies schult Fontane unter anderem in den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ (1862-1889) seinen geschichtlichen Blick auf Räume71 und besitzt augenfällig „stark[e] topographisch[e] Interessen und […] geographisch[e] Kenntnisse“.72

Seine langjährige Tätigkeit als Theaterkritiker73 ergänzt die genannten Punkte durch einen szenographischen Blick auf Raumstrukturen, denn hierdurch wird er mit den Kulissen der Theaterbühne als semantisiertem und feinorchestriertem Raum74 vertraut, der in seinem Brief an Georg Friedländer gleichsam im Bild des ‚Lebens als Bühne‘ ihren Niederschlag findet:

Ich betrachte das Leben, und ganz besonders das Gesellschaftliche darin, wie ein Theaterstück und folge jeder Scene mit einem künstlerischen Interesse wie von meinem Parquetplatz No. 23 aus. Alles spielt dabei mit, alles hat sein Gewicht und seine Bedeutung, auch das Kleinste, das Aeußerlichste. Von Spott und Ueberhebung ist keine Rede, nur Betrachtung, Prüfung, Abwägung.75

Die hier anklingende „Übercodierung“,76 in der „[…] alles sein Gewicht und seine Bedeutung […]“77 hat, verweist erneut auf Fontanes Detailrealismus. Von Relevanz ist der genaue Blick auf das Detail gleichfalls für seine insgesamt vier Kriminalromane, namentlich „Grete Minde“ (1880), „Ellernklipp“ (1881), „Unterm Birnbaum“ (1885) sowie „Quitt“ (1890), wobei die beiden ersteren parallel zu seinem ersten Berliner Roman „L’Adultera“ (1882) entstehen.78 Beim Verfassen seiner Kriminalromane dürfte sich einerseits Fontanes Blick für Details, aber auch seine Aufmerksamkeit gegenüber dem Schauplatz weiter ausgeprägt haben, denn Handlung und Schauplatz, in Form von Verbrechen und Tatort sind auf das Engste verknüpft.

1.5Forschungsstand

Im Fahrwasser einer in der literaturwissenschaftlichen Forschung seit Jahren zu beobachtenden Hinwendung zu räumlichen Themen und Fragestellungen, hat sich auch die Fontane-Forschung ausführlich mit je unterschiedlichen Schwerpunkten dem Thema Räumlichkeit gewidmet. Zu nennen sind hier Interieurbeschreibungen,79 Großstadtdarstellungen,80 Landpartien,81 Grenzräume,82 Topographien des Fremden,83 aber auch Reisen,84 der Rekurs auf raumtheoretische Konzepte,85 die „‚Ver-Räumlichung‘ historischen Wissens“86 und der Versuch einer exakten Verortung der literarischen Topographie.87 Entsprechend konstatiert Katharina Grätz:

Der Blick auf die Forschung offenbart allerdings nicht allein, dass Raumgestaltung in Fontanes Texten viele Facetten besitzt, sondern auch, dass diese in ihrem Zusammenspiel bislang noch kaum beschrieben wurden. Es mangelt an einer systematischen Untersuchung zu Konstruktion und Bedeutung des Topographischen bei Fontane.88

Auch wenn Grätz diese Kritik bereits im Jahr 2013 äußert, bleibt eine systematische Untersuchung der Fontaneschen Raumgestaltung bislang weiterhin ein Forschungsdesiderat. Aufgrund der zu erwartenden Ergiebigkeit des Themas beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf nur einen Roman und zwar auf Fontanes ersten Berliner Roman „L’Adultera“.89 Dieser soll allerdings systematisch, also romanchronologisch und dabei jeden Schauplatz in den Blick nehmend mittels textnaher Einzeluntersuchungen auf die Bedeutung der literarisch konstruierten Räume, aber auch im Hinblick auf seinen Detailrealismus und dessen semantische Funktionen hin untersucht werden. Um der angenommenen „poetische[n] Übercodierung“90 des Textes auf die Schliche zu kommen und Bedeutungszusammenhänge zu erkennen, erscheint gerade eine fortlaufende Textanalyse unerlässlich. Jedes Erzählelement wird dabei als potentiell semantisch aufgeladen verstanden, denn zu den Besonderheiten realistischer Literatur gehört auch ihre „symbolische Durchdringung“.91 Somit folgt diese Arbeit Fontanes Credo und Aufforderung: „Der Zauber steckt immer im Detail. Also bitte, richten Sie hierauf Ihr Auge.“92

1.6Zur Rezeptionsgeschichte von „L’Adultera“

Im Juni und Juli 1880 erscheint Fontanes „L’Adultera“ als Vorabdruck in der Zeitschrift „Nord und Süd. Eine deutsche Monatsschrift“ und wird 1882 als Buch veröffentlicht.93 Mit der Niederschrift seines ersten Berliner Romans beginnt Fontane im Dezember 1879,94 der nach „Vor dem Sturm“ (1878), „Grete Minde“ (1880) und „Ellernklipp“ (1881) sein vierter Roman überhaupt ist.95

Während seine vorherigen Romane in längst vergangenen Epochen spielen, verhandelt „L’Adultera“ einen aktuellen Skandal, der sich in der Berliner Gesellschaft in den Jahren 1874 bis 1876 zugetragen hat:96 Therese von Kusserow (1845-1912) heiratet 1866 den Kommerzienrat Jacob Frédéric Louis Ravené (1823-1879),97 der aus einer traditionsreichen, hugenottischen Unternehmerfamilie stammt. Ravené ist nicht nur Geschäftsmann, sondern auch Kunstsammler und unterhält eine stadtbekannte Gemäldegalerie.98 Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor. 1874 verlässt Therese ihren Gatten und flieht mit ihrem Geliebten, dem Königsberger Kaufmann Gustav Simon zunächst nach Rom. Nach der Scheidung von Ravené heiratet Therese ihren Geliebten. Das Paar lässt sich in der Folge in Königsberg nieder, bekommt insgesamt acht Kinder und wird angesehenes Mitglied der dortigen Gesellschaft.99

Die Rezeptionsgeschichte von „L’Adultera“ ist von Ablehnung gekennzeichnet.100 Die Kritik seiner Zeitgenossen etwa veranlasst Fontane noch im Jahr 1894 seinen Roman gegenüber dem Schweizer Journalisten und Autor Joseph Viktor Widmann (1842-1911) zu verteidigen:

Meine L’Adultera-Geschichte hat mir damals […] viel Anerkennung, aber auch viel Ärger und Angriffe eingetragen. Seitens der Lobredner hieß es: „Da haben wir wieder einen Berliner Roman“, aber die Philister und Tugendwächter […] beschuldigten mich, neben andrem, der Indiskretion. Sie gingen davon aus – und dies erklärt manches –, ich sei so was wie ein geweihter Hausfreund in dem hier geschilderten Ravenéschen Hause gewesen. Dies war nun aber ganz falsch. […] Ich denke, in solchem Falle hat ein Schriftsteller das Recht, ein Lied zu singen, das die Spatzen auf dem Dache zwitschern. Verwunderlich war nur, daß auch in Bezug auf die Nebenpersonen alles, in geradezu lächerlicher Weise, genau zutraf. Aber das erklärt sich wohl so, daß vieles in unserem gesellschaftlichen Leben so typisch ist, daß man, bei Kenntniß des Allgemeinzustandes, auch das Einzelne mit Notwendigkeit treffen muß.101

Trotzdem hat Fontane seinen Verleger Salo Schottländer vor Romanveröffentlichung gebeten, den Titel „L’Adultera“ gegen den Titel „Melanie Van der Straaten“ auszutauschen,102 um nicht „einer trotz all ihrer Fehler sehr liebenswürdigen und ausgezeichneten Dame das grobe Wort ‚L’Adultera‘ ins Gesicht zu werfen.“103

Nicht nur die zeitgenössische Rezeption, sondern „auch ein erstaunlich großer Anteil der Sekundärliteratur des 20. Jahrhunderts, verurteilen die Erzählung“.104Anlass zur Kritik gegenüber Fontanes „meistumstrittene[n] Roman“105 bietet insbesondere der – im Unterschied zu anderen zeitgenössischen Ehebruchsgeschichten – glückliche Romanausgang.106 Dieser wird, obgleich er dem außerliterarischen Vorbild entspricht, in „der Forschung häufig als konstruiertes und utopisches Ende gelesen“.107 Jene negative Bewertung hat zur Folge, dass sich – eingedenk der Vielzahl an Sekundärliteratur zu Fontane und insbesondere zu seinen Berliner Romanen – mit „L’Adultera“ vergleichsweise nur wenige Monographien beschäftigt haben.108 Allerdings jedoch handelt es sich nicht nur um Fontanes ersten Berliner Roman, sondern zusätzlich um den Beginn einer Romanreihe, in der die Protagonisten durch ihre verwickelten Liebesangelegenheiten in ein Spannungsfeld zwischen individuellen und gesellschaftlichen Ansprüchen geraten.109 Überdies bietet „L’Adultera“ einen innovativen wie in Fontanes Œuvre singulären Lösungsweg an, der die Versöhnung mit der Gesellschaft „unter Beibehaltung des individuellen Rechts“110 erlaubt.

1.7Finden und Erfinden: Fontanes arrangierte ‚Wirklichkeit‘

Aus Fontanes Bekundungen und Ansichten ergibt sich folgende Grundthese: Der Detailrealismus in Fontanes Roman „L’Adultera“ soll auf der einen Seite Authentizität simulieren, auf der anderen Seite wird diese vermeintliche Wirklichkeitsreferenz den erzählerischen Bedürfnissen angepasst: So ist etwa die literarische Figur Van der Straaten wie sein außerliterarisches Vorbild Ravené Gemäldesammler mit einer hauseigenen Gemäldegalerie. Während sich das im Roman erwähnte Gemälde „Die Mohrenwäsche“ (1841) tatsächlich in der Galerie Ravené befindet und damit die Beziehung zwischen beiden Galerien hergestellt ist, hat sich die titelgebende Kopie von Tintorettos ‚Adultera‘ eben gerade nicht in der Sammlung Ravené befunden:

Die Fakten ordnen sich den narrativen Erfordernissen und der Symbolik unter, deren Funktion Fontane gegenüber seinem Verleger als eine „rundere Rundung“ angegeben hatte. Hier wird mit der fiktiven Einverleibung des Tintoretto-Gemäldes der exakte Wirklichkeitsbezug bereitwillig aufgegeben, um zu einer symbolisch aussagestarken Struktur zu gelangen.111

Diese Mischung von Fakten und Fiktion hat Fontane selbst gegenüber seinem Verleger eingeräumt: „Es ist zwar alles verschleiert, aber doch nicht so, daß nicht jeder die Gestalt erraten könnte.“112 Daher steht insbesondere für die literarische Topographie zu vermuten, dass scheinbar realistische Details einer narrativen Strategie untergeordnet werden: Demnach suggeriert das literarische Berlin einerseits Deckungsgleichheit mit dem realen Berlin, andererseits jedoch werden die literarischen Topographien als kalkulierte narrative Strategien begriffen.113

Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit auch mit den Referenzen und Differenzen der literarischen Schauplätze zur real-empirischen Topographie und ordnet sich in dieser Hinsicht dem Forschungsgebiet der Literaturgeographie zu. Deren Grundidee besteht darin, literarische Handlungsräume in ihrem Verhältnis zur außerliterarischen Wirklichkeit, zu realen Topographien, zu deuten: „Es geht somit um die Beziehung dieser beiden Felder, um die wechselseitige Erhellung von Text und Schauplatz, Literatur und Raum.“114

Gegen eine literaturgeographische Vorgehensweise wendet Klaus R. Scherpe ein, „daß es Orte oder Räume in der Literatur nur als Konstruktionen gibt: ihre topographische Verfassung ist sprachlich-symbolisch gefertigt.“115 Einerseits ist diese Feststellung trivial, etabliert doch beispielsweise der Roman „L’Adultera“ selbstredend eine fiktionale Welt, die nicht mit der realen Welt zwischen den Jahren 1875 und 1877 identisch ist. Andererseits jedoch vergibt man „eine literaturwissenschaftliche Chance, würde man sämtliche Schauplätze und Handlungszonen auf dieselbe, nämlich auf die Stufe der totalen Fiktion stellen.“116 Denn insbesondere realistische Literatur bleibt über die „Nabelschnur der Referentialität“117 mit der real-empirischen Welt verbunden und hinter diesen Realitätsreferenzen und -differenzen – so die Prämisse der Literaturgeographie – verbergen sich poetologische Gründe.118

Um die Referenzen und Differenzen zwischen literarischen und empirischen Topographien und deren Funktionswert innerhalb der Romanlogik aufzudecken, werden historische Stadtpläne befragt: „In der Erwartung bzw. begründeten Hoffnung, die Karte könne durch ihre graphische Generalisierung und Abstraktion […] bestimmte Bedeutungen des Textes freilegen, die einem herkömmlichen close reading entgingen.“119 In diesem Sinne soll es nicht bei einem bloßen Benennen von Gemeinsamkeiten und Abweichungen bleiben; vielmehr sollen Zusammenhänge sichtbar gemacht werden, „die vor der kartographischen Visualisierung noch im Dunkeln lagen.“120 Mit einer Karte als Instrument der Interpretation muss sich dementsprechend mehr aussagen lassen, als ohne sie.121

Neben der Frage nach der Referentialität zwischen fiktiver und realer Topographie können Stadtpläne nach Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) als Grundriss der Gesellschaft verstanden werden,122 denn im „äußeren Erscheinungsbild der Stadt erscheint ihre geschichtlich gewachsene soziale Gliederung“,123 so dass die Stadt zum „Spiegelbild ihres gesellschaftlichen Gefüges“124 wird. Oder um es mit Schickedanz aus dem ‚Stechlin‘ zu sagen: „Hausname, Straßenname, das ist überhaupt das Beste. Straßenname dauert noch länger als Denkmal.“ (DS, S. 140.)

Die Schnittstelle, also das Spannungsverhältnis zwischen fiktiver und empirischer Topographie, eröffnet neue Perspektiven: Gerade unter Berücksichtigung eines obsessiven Kartographierens seitens Fontanes erscheint es lohnend, Abweichungen von den real-empirischen Topographien näher im Hinblick auf poetologische Überlegungen zu betrachten. Warum wird beispielsweise die Petristraße der empirischen Welt im Roman zur Große[n] Petristraße[?] (5)125 Während etwa Bernd W. Seiler hieraus eine kartographische Ungenauigkeit Fontanes herleitet,126 sehe ich hierin vielmehr eine bewusst vorgenommene Veränderung, die zur Frage einlädt, ob jene Abweichung poetologische Gründe besitzt, die sich innerhalb der Erzähllogik erklären lassen? Warum, um eine weitere Abweichung zwischen fiktiver und empirischer Topographie zu nennen, ist die literarische Sommervilla spreeabwärts am Nordwestrande des Thiergartens (8) verortet, während sich aber der real-weltliche Sommersitz der Familie Ravené auf der anderen Spreeseite in Moabit befindet?127 Auch die spätere Italienreise der Protagonisten soll auf eine angenommene, ihr zugrunde liegende Semantik hin befragt werden, denn Fontane beschäftigt sich während seiner eigenen Italienreise intensiv mit der Topographie Venedigs128 und konstatiert über Rom:

Was zu leisten war, ist geleistet worden. Ich habe die Lage der Stadt, der Straßen und Plätze, der Paläste und Kirchen, das Genrehafte, das Landschaftliche, wie ich mir einbilde, zur Genüge weg. Damit muß man sich zufrieden geben und wegen unerledigter Details sich nicht zu Tode grämen.129

Gegenüber Emilie erklärt er sogar bezüglich der Ewigen Stadt: „Das Gefühl, „dies mußt du sehn“ hab’ ich nie, wenn nicht die Dinge entweder billig und bequem zu haben sind, oder meinen ganz speziellen Zwecken dienen.“130

Im Sinne von Fontanes Feststellung während seines Aufenthalts im Londoner Glaskristallpalast131 im Jahr 1852, „Es ist etwas Eigenthümliches um die bloße Macht des Raums!“,132 geht meine Arbeit der Frage nach, ob und wie Fontane seine Schauplätze und Detailschilderungen im Roman „L’Adultera“ inszeniert und welche differenzierten erzählerischen Strategien sich insbesondere in seinen literarischen Raumkonstruktionen und -darstellungen entdecken lassen.

1Vgl. hierzu exemplarisch Ursula Amrein und Regina Dieterle: Einleitung. In: Gottfried Keller und Theodor Fontane. Vom Realismus zur Moderne. Hrsg. von dens. Berlin, New York 2008 (= Schriftenreihe der Theodor Fontane Gesellschaft; Band 1), S. 1-18, hier S. 1.

2Vgl. Christian Begemann: Einleitung. In: Realismus. Das große Lesebuch. Hrsg. von dems. Frankfurt am Main 2011, S. 13-22, hier S. 15.

3Vgl. Hugo Aust: Literatur des Realismus. 3. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart 2000, S. 1.

4Ebd., S. 3.

5Vgl. Gertrud Maria Rösch: Clavis Scientiae. Studien zum Verhältnis von Faktizität und Fiktionalität am Fall der Schlüsselliteratur. Tübingen 2004 (= Studien zur deutschen Literatur; Band 170), S. 162.

6Vgl. Hugo Aust: Literatur des Realismus, S. 3.

7Vgl. Christian Begemann: Einleitung, S. 18.

Analogien hierzu lässt die niederländische und flämische Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts erkennen, denn auch hier wohnt dem Detailrealismus eine versteckte Symbolik inne. (Vgl. ausführlicher Norbert Schneider: Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit. Köln 2003, S. 17.)

Ebenso ist der englische Landschaftsgarten in seiner scheinbaren Natürlichkeit nicht weniger künstlich angelegt als beispielsweise der französische Barockgarten; jedoch trägt letzterer im Unterschied zu ersterem seine künstlichen Arrangements offen zur Schau. (Vgl. dazu ausführlicher Fußnote 35 auf Seite 122 dieser Arbeit.)

8Justus Fetscher: Rezension zu Nicole Kaminski: Literaturkritik ohne Sprachkritik? Theodor Fontane, Alfred Kerr, Karlheinz Deschner, Marcel Reich-Ranicki und Kollegen. Frankfurt am Main 2015 (= Frankfurter Forschungen zur Kultur- und Sprachwissenschaft; Band 20). In: Fontane-Blätter 102 (2016), S. 116-121, hier S. 117.

9Vgl. Christian Begemann: Die Dinge des Realismus. Einleitung. In: Realismus. Das große Lesebuch. Hrsg. von dems. Frankfurt am Main 2011, S. 359-360, hier S. 359.

10Vgl. Uta Schürmann: „Dingwelten“. Das Entziffern narrativer Spuren in Fontanes Prosawerk im Kontext zeitgenössischer Kriminalistik. In: Realien des Realismus. Wissenschaft – Technik – Medien in Theodor Fontanes Erzählprosa. Hrsg. von Stephan Braese und Anne-Kathrin Reulecke. Berlin 2010, S. 182-200, hier S. 187-188.

Aufgrund der im Vergleich zu früheren Epochen stark gestiegenen Anhäufung von Dingen bezeichnet Hartmut Böhme daher das 19. Jahrhundert als das „Saeculum der Dinge“. (Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne. Reinbek bei Hamburg 2006, S. 17.)

11Vgl. Uta Schürmann: „Dingwelten“, S. 188 sowie Melanie Wigbers: Krimi-Orte im Wandel. Gestaltung und Funktionen der Handlungsschauplätze in Kriminalerzählungen von der Romantik bis in die Gegenwart. Würzburg 2006, S. 22.

12Vgl. hierzu ausführlich mit Blick auf Fontanes „Unterm Birnbaum“ (1885) Elisabeth Strowick: Gespenster des Realismus. Zur literarischen Wahrnehmung von Wirklichkeit. Paderborn 2019, S. 252-278, insbesondere S. 269-278.

13Vgl. hierzu ausführlich Uta Schürmann: „Dingwelten“, S. 187-188.

14So wird beispielsweise in Fontanes „Irrungen, Wirrungen“ (1888) bereits eingangs mit der topographischen Situierung „schräg“ (IW, S. 5.) auf eine unstandesgemäße Beziehung Bezug genommen.

Ebenso reflektiert die erste Romanseite von „Unwiederbringlich“ (1891) mit der Topographie die grundlegende Konstellation des Romans. (Vgl. Alexandra Tischel: „Ebba, was soll diese Komödie“. Formen theatraler Inszenierung in Theodor Fontanes Roman Unwiederbringlich. In: Inszenierte Welt: Theatralität als Argument literarischer Texte. Hrsg. von Ethel Matala de Mazza und Clemens Pornschlegel. Freiburg 2003 (= Rombach Wissenschaften, Reihe Litterae; Band 106), S. 185-208, hier S. 190.)

15Hugo Aust: Literatur des Realismus, S. 3.

16Matias Martinez und Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. 10. überarbeitete und aktualisierte Auflage. München 2016, S. 122.

17„Das literaturwissenschaftliche Interesse an Details ist erstaunlicherweise jüngeren Datums. […] Es ist sicher kein Zufall, dass sich bislang niemand bereitgefunden hat, eine solche Aufgabe anzugehen. Anders als es der Gegenstandsbereich vermuten läßt, ist den literarischen Kleinigkeiten in ihrer Bedeutungsvielheit eben doch nur mit großem Aufwand beizukommen.“ (Uwe Neumann: Die göttlichen Einzelheiten. Zu Uwe Johnsons Poetik des Details. In: Johnson-Jahrbuch 25 (2018), S. 107-126, hier S. 108.)

18„Mit Roland Barthes nennen wir solche funktional überschüssigen Details Realismuseffekt („effet de réel“).“ (Matias Martinez und Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 122.)

19Vgl. Ingo Meyer: Im „Banne der Wirklichkeit“? Studien zum Problem des deutschen Realismus und seinen narrativ-symbolischen Strategien. Würzburg 2009. (= Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft; Band 690), S. 331-344 sowie Christian Begemann: Die Dinge des Realismus. Dingverfallenheit und Wirklichkeitsblindheit. Gottfried Keller: Die drei gerechten Kammacher (1856). In: Realismus. Das große Lesebuch. Hrsg. von dems. Frankfurt am Main 2011, S. 388-395, hier S. 388.

20Matias Martinez und Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 122.

21Hugo Aust: Literatur des Realismus, S. 34.

Das Detail wird zum integralen „Bestandteil des innerliterarischen Bedeutungsgefüges.“ (Katharina Grätz: Alles kommt auf die Beleuchtung an. Theodor Fontane – Leben und Werk. Stuttgart 2015, S. 64.)

22Cornelia Ortlieb: Die Apparatur der Realien in Theodor Fontanes Ballade „John Maynard“. In: Realien des Realismus. Wissenschaft – Technik – Medien in Theodor Fontanes Erzählprosa. Hrsg. von Stephan Braese und Anne-Kathrin Reulecke. Berlin 2010, S. 96-116, hier S. 97.

23Details, die innerhalb des narrativen Gefüges keine Funktion haben, üben nach Barthes einen ‚effet de réel‘ aus, indem sie sagen „‚wir sind das Reale‘“. (Hugo Aust: Literatur des Realismus, S. 34.)

24Richard Brinkmann: Der angehaltene Moment. Requisiten – Genre – Tableau bei Fontane. In: Formen realistischer Erzählkunst. Festschrift for Charlotte Jolles. In Honour of her 70th Birthday. Edited by Jörg Thunecke in conjunction with Eda Sagarra. Nottingham 1979, S. 360-380, hier S. 362.

Ähnlich erkennt Gisela Wilhelm in Fontanes Stadtbeschreibungen einen Genrebildcharakter mit realistischen Erzählelementen. (Vgl. Gisela Wilhelm: Die Dramaturgie des epischen Raumes bei Theodor Fontane. Frankfurt am Main 1981 (= Saarbrücker Beiträge zur Literaturwissenschaft; Band 4), S. 27.) Dabei übersieht Wilhelm jedoch, dass auch Genrebilder im Allgemeinen eine über die abgebildete Alltagsszene hinausgehende tiefere Bedeutung transportieren. (Vgl. hierzu und zur Kritik an einem simplifizierenden Genrebegriff Albert Blankert: What is Dutch Seventeenth Century Genre Painting? A Definition and its Limitations. In: Holländische Genremalerei im 17. Jahrhundert. Symposium Berlin 1984. Hrsg. von Henning Bock und Thomas W. Gaehtgens. Berlin 1987 (= Symposium der Gemäldegalerie SMPK und des Kunsthistorischen Instituts der Freien Universität Berlin vom 20.-22.06.1984), S. 9-32, insbesondere S. 31.)

„Für sich selbst hat der Raum kein Daseinsrecht, sondern besteht nur in Bezug auf den Vorgang und auf die Handlung.“ (Robert Petsch: Raum in der Erzählung. In: Landschaft und Raum in der Erzählkunst (1934). Hrsg. von Alexander Ritter. Darmstadt 1975 (= Wege der Forschung; Band CCCCXVIII), S. 36-44, hier S. 36.)

25Peter Demetz vertritt die Position, der Autor verschwende gerade nicht seine Energie auf die Schilderung der Schauplätze, denn diese würden nur angedeutet. (Vgl. Peter Demetz: Formen des Realismus: Theodor Fontane. Kritische Untersuchungen. München 1964, S. 117.) Bruno Hillebrand sieht gleichfalls das Räumliche als „bewusst gegenüber der Handlung zurückgestellt.“ (Bruno Hillebrand: Mensch und Raum im Roman. Studien zu Keller, Stifter, Fontane. München 1971, S. 230.)

Herman Meyer fragt jedoch bereits 1975: „Ist der Raum in der Dichtung ein wesentlicher Faktor, ist er, über seine bloße Faktizität hinaus, eine Fügekraft im Zusammenspiel der Kräfte, […] kann eine Analyse der Raumgestaltung etwas Wesentliches zur Erhellung dieser Struktur beitragen?“ (Herman Meyer: Raumgestaltung und Raumsymbolik in der Erzählkunst. In: Landschaft und Raum in der Erzählkunst. Hrsg. von Alexander Ritter. Darmstadt 1975 (= Wege der Forschung; Band CCCCXVIII), S. 208-231, hier S. 213.) Zwar kritisiert Meyer Robert Petschs Annahme, Fontanes „bädekermäßige Genauigkeit“ (Robert Petsch: Raum in der Erzählung, S. 42.) verwechsele „den erfüllten Raum dauernd mit dem real-empirischen“, (Ebd., S. 42.) kommt aber dennoch im Hinblick auf Fontane zu dem Fazit: „Nur selten wird der Raum zu einer das Ganze durchwaltenden Fügekraft und somit zu einem Strukturelement im eigentlichen Wortsinn.“ (Herman Meyer: Raumgestaltung und Raumsymbolik in der Erzählkunst, S. 213.) Sein Fazit ist umso bemerkenswerter, weil Meyer zuvor anhand der Eingangsbeschreibung des Berliner Romans „Die Poggenpuhls“ (1896) die vordergründig realistischen Details der Raumgestaltung als „sichtbare Verkörperung der labilen geistigen Situation der Poggenpuhlschen Familie mit ihrem unausgeglichenen Gegensatz von Ideologie und Wirklichkeit, vom feudalen Sentiment und dürftigen sozialen Umständen“ (Ebd., S. 213.) erkennt.

26Auf diese Weise argumentiert beispielsweise Claudia Becker, die aufgrund einer scheinbar dokumentarischen Verarbeitung realistische Literatur in ihrer Studie über Interieurdarstellungen generell ausklammert. (Vgl. Claudia Becker: Zimmer-Kopf-Welten. Motivgeschichte des Interieurs im 19. und 20. Jahrhundert. München 1990, S. 166-167.)

27Nobert Wichard: Berliner Wohnräume – Kulturraum Venedig. Narrative Funktionen in Theodor Fontanes L’Adultera. In: Gelebte Milieus und virtuelle Räume. Der Raum in der Literatur- und Kulturwissenschaft. Hrsg. von Klára Berzeviczy, Zsuzsa Bognár und Péter Lőkös. Berlin 2009 (= Kulturwissenschaften; Band 8), S. 57-68, hier S. 63.

28Gotthard Wunberg: Rondell und Poetensteig. Topographie und implizierte Poetik in Fontanes „Stechlin“. In: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne. Zum 70. Geburtstag des Autors Gotthard Wunberg. Hrsg. von Stephan Dietrich. Tübingen 2001, S. 301-312, hier S. 303. Vgl. hierzu ähnlich Albrecht Kloepfer: Fontanes Berlin. Funktion und Darstellung der Stadt in seinen Zeit-Romanen. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 42 (1992), S. 67-86, hier S. 83 sowie James Bade: Fontane’s Landscapes. Würzburg 2009 (= Fontaneana; Band 7), S. 60.

James Bade erkennt gerade in der topographischen Präzision die Anziehungskraft der Fontaneschen Romane.

29Vgl. Norbert Wichard: Berliner Wohnräume – Kulturraum Venedig, S. 64.

30Theodor Fontane: Das unverzerrte Widerspiel des Lebens (1886). In: Realismus. Das große Lesebuch. Hrsg. von Christian Begemann, S. 92-93, hier S. 93.

Bereits 1875 schreibt Fontane in einer Rezension zu Gustav Freytags (1816-1895) Romanzyklus „Die Ahnen“: „[…] Was soll ein Roman? Er soll uns, unter Vermeidung alles Übertriebenen und Häßlichen eine Geschichte erzählen, an die wir glauben […] er soll uns eine Welt der Fiktion auf Augenblicke als eine Welt der Wirklichkeit erscheinen […] lassen […].“ (Theodor Fontane: Rezension über Gustav Freytags Roman „Die Ahnen“ (1875). In: Romanpoetik in Deutschland. Von Hegel bis Fontane. Hrsg. von Hartmut Steinecke. Tübingen 1984 (= Deutsche Text-Bibliothek; Band 3), S. 186-188, hier S. 186.)

31Theodor Fontane: Brief an Wilhelm Friedrich vom 19. Januar 1883. In: Ders.: Briefe an seine Freunde. Hrsg. von Otto Pniower und Paul Schlenther. Zweiter Band. Vierte Auflage. Berlin 1910 (= Briefe Theodor Fontanes. Zweite Sammlung), S. 83-84, hier S. 84.

In einem Brief an seine Frau Emilie berichtet Fontane vom märkischen Geschichtsverein, der eine Exkursion zum Schloß Wuthenow unternommen habe, „ein Schloß das nicht blos nicht existirt, sondern überhaupt nie existirt hat. […] Einige der Theilnehmer haben aber bis zuletzt nach dem Schloß gesucht „wenigstens die Fundamente würden doch wohl noch zu sehen sein.““ (Theodor Fontane: Brief an Emilie Fontane vom 28. August 1882. In: Ebw3, S. 289-290.)

32Theodor Fontane: Brief an Emilie Fontane vom 14. August 1883. In: Ebw3, S. 275-277, hier S. 276-277.

33Theodor Fontane: Das unverzerrte Widerspiel des Lebens (1886), S. 93.

34Damit spielt Fontane auf einen zentralen Aspekt realistischer Literatur an, der mit dem Begriff „‚Verklärung‘“ (Christian Begemann: Einleitung, S. 17.) umschrieben wird. Gemeint ist damit die „poetische Verdichtung, Überhöhung und Steigerung, aber auch Harmonisierung und Glättung von Widersprüchen […]. Wenn die dargestellte Welt des poetischen Realismus also im Lichte der Verklärung erglänzen soll, dann muss sie schon hochgradig ästhetisch zugerichtet sein.“ (Ebd., S. 17-18.)

35Vgl. hierzu beispielsweise Joachim Kleine: Wo eigentlich lag das Vorbild für die Dörrsche Gärtnerei? In: Fontane Blätter 94 (2012), S. 103-112, hier S. 106; Bernd W. Seiler: Fontanes Berlin. Die Hauptstadt in seinen Romanen. 2. Auflage. Berlin 2011, S. 36 sowie Katharina Grätz: Tigerjagd in Altenbrak. Poetische Topographie in Theodor Fontanes „Cécile“. In: Metropole, Provinz und Welt. Raum und Mobilität in der Literatur des Realismus. Hrsg. von Roland Berbig und Dirk Göttsche. Berlin, Boston 2013 (= Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft; Band 9), S. 193-211, S. 196.

36Theodor Fontane: Brief an Emil Schiff vom 15. Februar 1888. In: Ders.: Briefe an seine Freunde. Hrsg. von Otto Pniower und Paul Schlenther. Zweiter Band. Vierte Auflage. Berlin 1910 (= Briefe Theodor Fontanes. Zweite Sammlung), S. 147-148, hier S. 148.

37Bruno Hillebrand: Mensch und Raum im Roman, S. 232.

38Vgl. Ingo Meyer: Im „Banne der Wirklichkeit“?, S. 344.

39Vgl. Otto Drude: Fontane und sein Berlin. Personen, Häuser, Straßen. Frankfurt am Main und Leipzig 1998, S. 257.

40Vgl. hierzu ausführlicher Maria A. Schellstede: Mehr als ein literarisierter Stadtplan. Zur narrativen Kraft der Topographie in Theodor Fontanes Berliner Roman Irrungen, Wirrungen. In: Kritische Ausgabe. Zeitschrift für Germanistik & Literatur 26 (2014), S. 73-84, hier S. 80-81.

41Vgl. Bruno Hillebrand: Mensch und Raum im Roman, S. 229; Winfried Nerdinger: Die Zeichnung des Dichters. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur. Hrsg. von dems. In Zusammenarbeit mit Hilde Strobl. Mitarbeit Klaus Altenbucher, Irene Meissner, Leonhard Richter, Ulrike Steiner. München 2006, S. 340-409, hier S. 346.

Angelika Corbineau-Hoffmann sieht den Realismus als diejenige Epoche an, die Topographien hervorbringt, welche sich vom Handlungsort zum Bedeutungsträger emanzipieren. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die beiden Schriftsteller Charles Dickens (1812-1870) und Honoré de Balzac (1799-1850) und deren akribisch geplante und inszenierte Schauplätze. (Vgl. Angelika Corbineau-Hoffmann: Architekturen der Vorstellung. Ansätze zu einer Geschichte architektonischer Motive in der Literatur. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur. Hrsg. von Winfried Nerdinger. In Zusammenarbeit mit Hilde Strobl. Mitarbeit Klaus Altenbucher, Irene Meissner, Leonhard Richter, Ulrike Steiner. München 2006, S. 27-39, hier S. 37.)

42Vgl. Jost Schillemeit: Theodor Fontane. Geist und Kunst seines Alterswerkes. Zürich 1961 (= Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte; Heft 19), S. 27.

43Vgl. beispielsweise Gunter H. Hertling: Theodor Fontanes Irrungen, Wirrungen. Die ‚Erste Seite‘ als Schlüssel zum Werk. New York 1985 (= Germanic Studies in America; No. 54), S. 23-26.

44Theodor Fontane: Brief an Gustav Karpeles vom 18. August 1880. In: Ders.: Briefe an seine Freunde. Hrsg. von Otto Pniower und Paul Schlenther. Zweiter Band. Vierte Auflage. Berlin 1910 (= Briefe Theodor Fontanes. Zweite Sammlung), S. 17-18, hier S. 17.

45Theodor Fontane: Brief an Georg Friedlaender vom 08. Juli 1894. In: Ders.: Briefe an Georg Friedländer. Aufgrund der Edition von Kurt Schreinert und der Handschriften neu hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Walter Hettche. Mit einem Essay von Thomas Mann. Frankfurt am Main, Leipzig 1994, S. 350-353, hier S. 351.

46Uwe Neumann: Die göttlichen Einzelheiten, S. 109.

47Theodor Fontane: Friedrich von Schiller. Wallensteins Lager / Die Piccolomini / Wallensteins Tod. In: Ders.: Causerien über Theater. Teil 2. Hrsg. von Edgar Groß. München 1964 (= Sämtliche Werke; Band XXII/2. Abteilung 3. Fontane als Autobiograph, Lyriker, Kritiker und Essayist), S. 481-485, hier S. 483.

48In den Geisteswissenschaften hat maßgeblich Sigrid Weigel diesen Begriff geprägt. (Vgl. Sigrid Weigel: Zum ‚topographical turn‘. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. In: KulturPoetik 2, 2 (2002), S. 151-165.)

Vgl. zum ‚topographical turn‘ und zur Abgrenzung zum ‚spatial turn‘, der eher in der Human- und der Kulturgeographie sowie Geschichtswissenschaft beheimatet ist, ausführlich Kirsten Wagner: Topographical Turn. In: Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch. Hrsg. von Stephan Günzel. Stuttgart 2010, S. 100-109, hier S. 100-101.

„Dieser spatial turn ist kein homogenes Programm, vielmehr umfasst er subsumtiv eine Vielzahl von unterschiedlichen Fragestellungen, Methoden – und auch Raumbegriffen.“ (Lukas Waltl: Zur narratologischen Produktivität des Raums. Raumsemantische Untersuchungen an Texten Joseph Roths. In: Räume und Dinge. Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Hrsg. von Manfred Pfaffenthaler, Stefanie Lerch, Katharina Schwabl und Dagmar Probst. Bielefeld 2014, S. 149-168, hier S. 149.)

49Vgl. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2006, S. 286-287.

50Vgl. Sigrid Weigel: Zum ‚topographical turn‘ – Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, S. 160.

51Vgl. Hartmut Böhme: Einleitung: Raum – Bewegung – Topographie. In: Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext. Hrsg. von dems. Stuttgart 2005, S. IX-XXIII, hier S. XVIII.

52Vgl. Kirsten Wagner: Topographical Turn, S. 107.

„Das gilt auch, wenn es noch keine ‚Graphie‘ im Sinne von Schrift gibt. Auch der Pfad, das Haus, die Route […], der Platz etc. … all dies sind Graphien des Raumes“. (Hartmut Böhme: Einleitung: Raum – Bewegung – Topographie, S. XVIII.) Zur Topographie gehören neben der Kartographie auch Innenräume, denn das Wohnen kann als „erste Raumnahme“ (Ebd., S. XIII.) des Menschen betrachtet werden.

53Kirsten Wagner: Topographical Turn, S. 107.

54Vgl. ebd., S. 107.

„Kulturell vorherrschende Normen […] erfahren im Raum eine konkrete anschauliche Manifestation.“ (Wolfgang Hallet und Birgit Neumann: Raum und Bewegung in der Literatur: Zur Einführung. In: Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Hrsg. von dens. Bielefeld 2009, S. 11-32, hier S. 11.)

„Dazu zählen insbesondere die Diskurse des Urbanen und der Architektur, die beide nicht nur Resultate der Kulturproduktion im Sinne von Notwendigkeit und Repräsentation sind, sondern ganz entscheidend das konstituieren, was wir als Kultur bezeichnen.“ (Michael Müller: Kultur der Stadt. Essays für eine Politik der Architektur. Bielefeld 2012, S. 11.)

55Stephan Günzel: Einleitung. In: Raumwissenschaften. Hrsg. von dems. Frankfurt am Main 2009, S. 7-13, hier S. 11.

Günzel bezieht sich hier auf Henri Lefebvres Werk „Die Produktion des Raumes“ (1974): „Der Raum ist ein Produkt, und eine Raumwissenschaft ist vor allem darauf verpflichtet, an räumlichen Strukturen das abzulesen, was von selbst nicht sichtbar ist.“ (Ebd., S. 11.)

56Vgl. hierzu auch Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen 2008, S. 20.

„Die Beschreibung von Architektur und die Platzierung der handelnden Personen in Räumen kann als ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Dichtung dienen. […] [S]o können Einsichten in Inhalt und Struktur von Dichtungen daraus ermittelt werden, wo literarische Figuren agieren und welche Handlung mit welchem Ort verknüpft ist.“ (Winfried Nerdinger: Architektur wie sie im Buche steht. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur. Hrsg. von dems. In Zusammenarbeit mit Hilde Strobl. Mitarbeit Klaus Altenbucher, Irene Meissner, Leonhard Richter, Ulrike Steiner. München 2006, S. 9-19, hier S. 11-12.)

57Sigrid Weigel: Zum ‚topographical turn‘ – Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, S. 160.

58Ansgar Nünning: Formen und Funktionen literarischer Raumdarstellung: Grundlagen, Ansätze, narratologische Kategorien und neue Perspektiven. In: Raum und Bewegung in der Literatur: Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Hrsg. von Wolfgang Hallet und Birgit Neumann. Bielefeld 2009, S. 33-52, hier S. 33.

59Andreas Hjortmøller und Mattias Pirholt: Einführung. In: „Darum ist die Welt so groß“. Raum, Platz und Geographie im Werk Goethes. Hrsg. von Mattias Pirholt und Andreas Hjortmøller. Heidelberg 2014 (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte; Band 3), S. 11-18, hier S. 11.

„[D]er Begriff des Raumes hat immer die Aufmerksamkeit der Philosophen, der Wissenschaftler, der Künstler und der Dichter auf sich gezogen. Man denke nur an derart unterschiedliche Phänomene als die Formulierung des geozentrischen Weltbildes, welches das ptolemäische ablöste, die Erfindung der Zentralperspektive, die Entdeckung der Neuen Welt, um zu erkennen, dass sich philosophische, wissenschaftliche, politische und ökonomische und nicht zuletzt ästhetische Paradigmenwechsel aus veränderten Raumvorstellungen und umgekehrt ablesen lassen. Diese Paradigmenwechsel werden wiederum in der Kunst und Literatur, ja in der gesamten Kultur, dargestellt. Durch ästhetische und anderweitige Darstellung wird der abstrakte Raumbegriff konkretisiert und vorstellbar, seine Grenzen untersucht und seine Möglichkeiten transzendiert. Trotz der Unvergänglichkeit dieses Interesses an Räumlichkeit, kann man dennoch von einer „spatial turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften reden, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts etablierte und um die Jahrhundertwende gewissermaßen zur Modetheorie kulminierte.“ (Ebd., S. 12. Vgl. hierzu auch Birgit Neumann: Raum und Erzählung. In: Handbuch Literatur & Raum. Hrsg. von Jörg Dünne und Andreas Mahler. Berlin, Boston 2015 (= Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie; Band 3), S. 96-104, hier S. 96-97.)

60Vgl. hierzu beispielsweise Hans-Dietrich Schultz: „Heldengeschichten“ oder: Wer hat die Geographie (neu) begründet, Alexander von Humboldt oder Carl Ritter? In: 1810-2010: 200 Jahre Geographie in Berlin. 2. verbesserte und erweiterte Auflage. Hrsg. von Bernhard Nitz, dems. und Marlies Schulz. Berlin 2011 (= Berliner Geographische Arbeiten; Band 115), S. 1-49.

61Michael C. Frank und Valeska Huber: Raumfiktionen. Kartographie und Literatur um 1900. In: Magie der Geschichten: Weltverkehr, Literatur und Anthropologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Michael Neumann und Kerstin Stüssel. Konstanz 2001, S. 239-263, hier S. 242-243.

62Wolfgang Torge: Geschichte der Geodäsie in Deutschland. Berlin, Boston 2011, S. 143 und 247.

In diesem Zusammenhang sei auch an die Preußische Ur- sowie Neuaufnahme erinnert, die ebenfalls beide während Fontanes Lebenszeit entstehen und die Grundlage für die Kartierung Preußens und später des Deutschen Reichs im Maßstab 1:25.000 bilden. (Vgl. dazu Iris Schröder: Das Wissen von der ganzen Welt. Globale Geographien und räumliche Ordnungen Afrikas und Europas 1790-1870. Paderborn 2011, S. 220.)

63Fontane hat dem Schotten Morris im Jahr 1852 in London Deutschunterricht erteilt, woraus eine Freundschaft entstanden ist. (Vgl. hierzu Theodor Fontane und Martha Fontane: Ein Familienbriefnetz. Hrsg. von Regina Dieterle. Berlin, New York 2002 (= Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft; Band 4), S. 815.)

64Theodor Fontane: Brief an James Morris vom 04. November 1896. Auszugsweise in: Cc, Anmerkungen, S. 298.

Hier sei an Fontanes Forderung erinnert, „daß zwischen dem erlebten und erdichteten Leben kein Unterschied […] als der jener Intensität, Klarheit […]“ (Theodor Fontane: Das unverzerrte Widerspiel des Lebens (1886), S. 93.) bestehen soll.

65Eda Sagarra: Fontane in der globalisierten Welt. In: Realien des Realismus. Wissenschaft – Technik – Medien in Theodor Fontanes Erzählprosa. Hrsg. von Stephan Braese und Anne-Kathrin Reulecke. Berlin 2010, S. 15-26, hier S. 18.

66Vgl. Jan Pacholski: Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel. Theodor Fontane als Kriegsberichterstatter. Wrocław, Görlitz 2005, S. 27.

Eine Ausnahme bildet hier der Krieg gegen Frankreich, bei dem Fontane im Oktober 1870 in Kriegsgefangenschaft gerät. Diese berühmt gewordene Episode hat den Eindruck eines vor allem investigativen Journalismus seitens Fontane vermittelt. (Vgl. zu Fontanes Kriegsgefangenschaft Jana Kittelmann: Theodor Fontane Kriegsgefangen. Erlebtes 1870 (1871). In: Übergänge, Brüche, Annäherungen. Beiträge zur Geschichte der Literatur im Saarland, in Lothringen, im Elsass, in Luxemburg und Belgien. Hrsg. von Hermann Gätje und Sikander Singh. Saarbrücken 2015 (= illimité; Band 1), S. 103-116.)

67Jan Pacholski: Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel, S. 51.

Dabei ist diese Vorgehensweise symptomatisch für Fontane: Während seiner Ortserkundungen hält er stets die Topographie in Form von flüchtigen Bleistiftnotizen, Situationsskizzen und Zeichnungen in einem Notizbuch fest. Beispielsweise finden sich zwei Notizbücher zur Schlacht von Katzbach, das eine aus dem Jahr 1866 für seinen Kriegsbericht, das andere von 1872 für die Wanderungen. Ohne einen entsprechend beschrifteten Aufkleber hätte man das Notizbuch zu den Wanderungen auch für eine Vorarbeit zum Kriegsbuch halten können, „da es eine Fülle von Angaben zur Zusammenstellung der Truppenverbände, von Bemerkungen zur taktischen oder strategischen Bedeutung von Gewässern und Terrainerhebungen wie auch von schematischen Skizzen der Gegend mit der markierten Aufstellung der Streitkräfte enthält.“ (Ebd., S. 51.)

Die „Umwandlung einer Karte in ein plastisch beschriebenes Landschaftsbild, in ein militärisches Terrain und in ein Schlachtengeschehen ist in den Kriegsbüchern eine der Grundtechniken seiner visuellen Imagination.“ (Gerhart von Graevenitz: Theodor Fontane: ängstliche Moderne. Über das Imaginäre. Konstanz 2014, S. 345.)

Petra McGillen erweitert diesen Befund: „Das Skizzieren wird in den Notizbüchern lesbar als Strategie der Datensicherung, als Teil eines Aneignungsprozesses, aber auch als formfindende, explorative und anregende Praxis des Sehens mit dem Stift.“ (Petra McGillen: Die Karten-Ente oder Vom Sehen mit dem Bleistift. Zur Funktion der Skizzen in Theodor Fontanes Notizbüchern. In: Theodor Fontane. Hrsg. von Peer Trilcke. Dritte Auflage. München 2019 (= Text + Kritik; Sonderband), S. 34-44, hier S. 43.) Diese Art des formfindenden Skizzierens wiederum regt Ordnungsprozesse an. (Vgl. ebd., S. 41.)

68Vgl. Wolfgang E. Rost: Örtlichkeit und Schauplatz in Fontanes Werken. Berlin 1931 (= Germanisch und Deutsch. Studien zur Sprache und Kultur; Heft 6), S. 20-21 und Hans E. Pappenheim: Karten und Vermessungswesen im Schaffen Theodor Fontanes. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 4 (1953), S. 26-34, hier S. 28.

69Maria A. Schellstede: Mehr als ein literarisierter Stadtplan, S. 73.

70Vgl. hierzu im Rekurs auf Michel Foucaults (1926-1984) Studie „Überwachen und Strafen“ (1975) Kirsten Wagner: Topographical Turn, S. 100.

71„All unser Wissen von Geschichte haftet an Orten. […] Es gibt keine Geschichte im Nirgendwo. […] Alle Geschichte hat einen Ort.“ (Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Dritte Auflage. Frankfurt am Main 2009, S. 70.)

Fontane äußert zu seinem Verständnis von Geschichte und Ort im Vorwort zur zweiten Auflage der ‚Grafschaft Ruppin‘: „Wenn Du reisen willst, mußt du die Geschichte dieses Landes kennen und lieben. Dies ist ganz unerläßlich. […] Wer, unvertraut mit den Großtaten unserer Geschichte, zwischen Linum und Hakenberg hinfährt, rechts das Luch, links ein paar Sandhügel, der wird sich die Schirmmütze übers Gesicht ziehn und in der Wagenecke zu nicken suchen; wer aber weiß, hier fiel Froben, hier wurde das Regiment Dalwigk in Stücke gehauen, dies ist das Schlachtfeld von Fehrbellin, der wird sich aufrichten im Wagen und Luch und Heide plötzlich wie in wunderbarer Beleuchtung sehn.“ (W1, S. 5-6. Vgl. hierzu ausführlicher Carmen Aus der Au: Theodor Fontane als Kunstkritiker. Berlin, Boston 2017 (= Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft; Band 11), S. 93-96.)

72Hans E. Pappenheim: Karten und Vermessungswesen im Schaffen Theodor Fontanes, S. 30.

73Beinahe zwanzig Jahre lang hat Fontane „diesen ‚Brotberuf‘ ausgeübt.“ (Tk4, S. 9.)

74Vgl. hierzu ausführlicher Sabine Friedrich: Raum und Theatralität. In: Handbuch Literatur & Raum. Hrsg. von Jörg Dünne und Andreas Mahler. Berlin, Boston 2015 (= Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie; Band 3), S. 105-114.

75Theodor Fontane: Brief an Georg Friedlaender vom 5. Juli 1886. In: Ders.: Briefe an Georg Friedländer. Aufgrund der Edition von Kurt Schreinert und der Handschriften neu hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Walter Hettche. Mit einem Essay von Thomas Mann. Frankfurt am Main, Leipzig 1994, S. 60-61, S. 60.

76Moritz Baßler: Metaphern des Realismus – realistische Metaphern. Wilhelm Raabes Die Innerste. In: Epoche und Metapher. Systematik und Geschichte kultureller Bildlichkeit. Hrsg. von Benjamin Specht. Berlin 2014 (= Spectrum Literaturwissenschaft; Band 43), S. 219-231, hier S. 230.

77Theodor Fontane: Brief an Georg Friedlaender vom 5. Juli 1886, S. 60.

78Die scharfe Trennung zwischen Fontanes frühen Schicksalsnovellen respektive Kriminalgeschichten und den späteren Gesellschaftsromanen, wie sie die Forschung bisweilen zieht, bewertet Wessels als absurd, denn die Entstehung fällt beinahe zusammen. (Vgl. hierzu Peter Wessels: Konvention und Konversation. Zu Fontanes ‚L’Adultera‘. In: Dichter und Leser. Studien zur Literatur. Hrsg. von Ferdinand van Ingen. Groningen 1972 (= Utrecht publications in general and comparative literature; Volume 14), S. 163-176, hier S. 167.)

79Vgl. Michael Andermatt: Haus und Zimmer im Roman. Die Genese des erzählten Raums bei E. Marlitt, Th. Fontane und F. Kafka. Bern 1987 (= Zürcher germanistische Studien; Band 8), S. 77-168; Evgenij Volkov: Zum Begriff des Raumes in Fontanes später Prosa. In: Fontane Blätter 63 (1997), S. 144-151; Uta Schürmann: Tickende Gehäuseuhren, gefährliches Sofa. Interieurbeschreibungen in Fontanes Romanen. In: Fontane Blätter 85 (2008), S. 115-131 sowie Norbert Wichard: Erzähltes Wohnen. Literarische Fortschreibungen eines Diskurskomplexes im bürgerlichen Zeitalter. Bielefeld 2012.

80Vgl. Rüdiger Steinlein: Die Stadt als geselliger und als ‚karnevalisierter‘ Raum. Theodor Fontanes ‚Berliner Romane‘ in anderer Sicht. In: Das poetische Berlin. Metropolenkultur zwischen Gründerzeit und Nationalsozialismus. Hrsg. von Klaus Siebenhaar. Wiesbaden 1992, S. 41-68; Walter Hettche: Vom Wanderer zum Flaneur. Formen der Großstadt-Darstellung in Fontanes Prosa. In: Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Geschichte, Vergessen, Großstadt, Moderne. Band 3. Hrsg. von Hanna Delf von Wolzogen in Zusammenarbeit mit Helmuth Nürnberger. Würzburg 2000 (= Internationales Symposium des Theodor-Fontane-Archivs zum 100. Todestag Theodor Fontanes. 13.-17. September 1998 in Potsdam), S. 149-160; Helen Chambers: Großstädter in der Provinz: Topographie bei Theodor Fontane und Joseph Roth. In: Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Geschichte, Vergessen, Großstadt, Moderne. Band 3. Hrsg. von Hanna Delf von Wolzogen in Zusammenarbeit mit Helmuth Nürnberger. Würzburg 2000 (= Internationales Symposium des Theodor-Fontane-Archivs zum 100. Todestag Theodor Fontanes. 13.-17. September 1998 in Potsdam), S. 215-225; Hinrich C. Seeba: Berliner Adressen. Soziale Topographie und urbaner Realismus bei Theodor Fontane, Paul Lindau und Georg Hermann. Berlin 2018.

81Vgl. Milena Bauer: Die Landpartie in Romanen Theodor Fontanes. Ritualisierte Grenzgänge. Berlin, Boston 2018 (= Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft; Band 12) sowie Katharina Grätz: Landpartie und Sommerfrische. Der Ausflugsort in Fontanes literarischer Topographie. In: Magie der Geschichten: Weltverkehr, Literatur und Anthropologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Michael Neumann und Kerstin Stüssel. Konstanz 2001, S. 77-92.

82Vgl. Michael White: ‚Hier ist die Grenze […]. Wollen wir darüber hinaus?‘ Borders and Ambiguity in Theodor Fontane’s ‚Unwiederbringlich‘. In: Zeitschrift für Deutsche Philologie 129 (2010), S. 109-123.

83Vgl. Fontane und die Fremde, Fontane und Europa. Hrsg. von Konrad Ehlich. Würzburg 2002; Michael Andermatt: „Es rauscht und rauscht immer, aber es ist kein richtiges Leben.“ Zur Topographie des Fremden bei Effi Briest