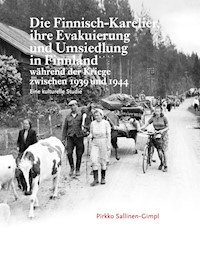

Die Finnisch-Karelier, ihre Evakuierung und Umsiedlung in Finnland während der Kriege zwischen 1939 und 1944 E-Book

Pirkko Sallinen-Gimpl

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Nach dem Gesetz zur Schnellansiedlung aus dem Jahre 1940 begann man in Finnland auf Entscheidung des Parlaments mit der Verteilung von Land an die Umsiedler. Es war im Allgemeinen selten, dass die Evakuierten das Land mit dem ehemaligen Eigentum im aufgegebenen Karelien bezahlten. Während des Fortsetzungskrieges kehrten ab 1941 viele zurück in ihre im Krieg verlorenen Heimatdörfer, mussten aber 1944 erneut vor der Roten Armee evakuiert werden. 1945 wurde die Umsiedlung gemäß dem Landbeschaffungsgesetz fortgesetzt im nun verkleinerten Finnland, von dem der karelische Landesteil an die Sowjetunion überging. Neben den Umsiedlern erhielten auch Frontsoldaten Wohnraum und Grundstücke.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In ihrem Buch untersucht die Völkerkundlerin Dr. phil Pirkko Sallinen-Gimpl mittels detaillierter Beobachtungen von Begegnungssituationen den Alltag finnischer Umsiedlerkarelier und der Einheimischen ihrer neuen Heimatgemeinden. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg begegneten sich im Zuge der Umsiedlung auch ost- und westeuropäische Traditionen, Sitten und Gebräuche. Die Untersuchung umreißt konkret, wie im Rahmen des Zusammenlebens neue Gebräuche angenommen, alte aufgegeben und einige durch vielfältige Interaktionen zu etwas ganz Neuem geformt wurden. Diese Veränderungen in der Alltagskultur zeigten sich nicht nur in der Esskultur, sondern beispielsweise auch in landwirtschaftlichen Arbeitsweisen. Das Werk beschreibt hautnah, wie den Unterschieden begegnet wurde und wie sich die Begegnungsprozesse im tagtäglichen Leben offenbarten.

Doz. Dr. phil Pia Olsson, Universität Helsinki

Inhaltsverzeichnis

Politische Gegebenheiten vor den Kriegen

Wissenschaftliche Forschungsgrundlagen

1.1 Forschungsfrage

1.2 Forschungsobjekt

1.2.1

Siirtoväki

– Die Umsiedlerbevölkerung

1.2.2 Umsiedlerkarelier und finnisches Karelien

1.3 Die Evakuierung der Umsiedler

1.4 Bodenbeschaffungsgesetz 1945

1.5 Die kulturökologische Anpassung der Umsiedler

1.6 Symbole, Phänotypen und kulturelle Interferenz

Begegnungssituationen zwischen Umsiedlerkareliern und Einheimischen

2.1 Der Einzelne und die Familie

2.2 Zeitgliederung

2.3 Kontaktierungsformen

2.4 Feste

2.5 Arbeitsumgebung

2.6 Mobilität und Fortbewegungsmittel

2.7 Baukultur und Wohnen

2.8 Kleidung und Handarbeit

2.9 Esswirtschaft

2.10 Persönliche Kontakte zwischen karelischen Umsiedlern und Einheimischen als entscheidender Faktor bei der Integration

Lokalforschung über die Umsiedlerkarelier 1965–1975

3.1 Wahl des regionalen Forschungsgegenstandes und der Kontrollgruppen

3.2 Repräsentativität des Untersuchungsgegenstands

3.3 Evakuierung von Tietävälä nach Orimattila und Rekultivierung

3.4 Ermittlung von Traditionsbindung und Identifikationsgruppe

3.5 Teilhabe

3.5.1 Vereinstätigkeit

3.5.2 Kirchenbesuch

3.5.3 Besuche bei den Nachbarn

3.6 Brauchtum

3.6.1

Rotinat

(Geschenke für das Neugeborene und seine Mutter)

3.6.2 Beerdigung und

hautajaisrokka

3.6.3 Jahresbrauchtum

virpominen

3.7 Merkmale der Institution Familie

3.8 Die Identifikation der zu untersuchenden Gruppen

3.9 Der Fortbestand als Karelier

3.10 Würden Sie nach Karelien zurückziehen?

3.11 Zusammenfassung

Karelische Identität und Kulturidentität

Abkürzungsverzeichnisse

Quellen

Danksagung

Über die Autorin

Finnland und Ostkarelien, 1942 Landvermessungsverwaltung

Karelische und südostfinnische Provinzen vor den Kriegen

Nach Unterlagen der finnischen Landvermessungsverwaltung, 1935

Historische Aufteilung der Provinzen der finnischstämmigen Völker nach dem schwedischen Herrschaftsbereich in Finnland im 17. Jhd. Käkisalmi bildete seit 1617 die Grenze zu Russland als östlichste der Provinzen.

Bei Ausbruch des Winterkrieges 1939 wurden die Bewohner der Karelischen Landenge in die südwestlichen Teile Finnlands evakuiert. Sie wurden in staatlichem Auftrag mit dem Zug transportiert, aber sie konnten sich auch in klirrendem Frost mit eigenen Pferden, warmer Kleidung und einigen Tagen Proviant auf den Weg machen. SA-Foto 1691

1 – Wissenschaftliche Forschungsgrundlagen

1.1 Forschungfrage

Infolge des finnischen Winterkrieges (1939–1940) und des Fortsetzungskrieges (1941–1944) musste etwas über ein Zehntel der finnischen Staatbürger die Heimat verlassen, um in anderen Teilen Finnlands, inmitten der anderen finnischen Bevölkerung angesiedelt zu werden.1 Diese Menschen werden als die finnische Umsiedlerbevölkerung bezeichnet. Der größte Teil davon stammte aus dem nach dem Krieg an die Sowjetunion abgetretenen Karelien.

Man muss diese Finnisch-Karelier von den Russisch-Kareliern unterscheiden. Es gibt auch eine an Finnland angrenzende Karelische Republik von Russland und eine dort wohnende karelische Minderheit, die Karelisch spricht, eine mit dem Finnischen verwandte Sprache. Diese Sprache spricht auch ein kleiner Teil der finnischen karelischen Umsiedler. Heute ist diese Sprache eine Minderheitssprache in Finnland, obwohl alle auch Finnisch sprechen.2 Man muss nur bemerken, dass die in Russland lebenden Karelier eine andere Gruppe sind und nicht zu den in Finnland lebenden karelischen Umsiedlern gehören.

In dieser Forschung ist es mein Ziel, im Lichte der Begegnungssituation der Kulturen die karelische Identität der finnischen Umsiedler und deren Traditionsverbundenheit zu bewerten.

Meine Betrachtungsweise ist volkskundlicher Art – Ausgangspunkt ist die Erfahrung eines gewöhnlichen Menschen, eines Umsiedlerkareliers, und seine oder ihre lebendige Tradition in der Begegnungssituation.

1.2. Forschungsobjekt

1.2.1 Siirtoväki– Die Umsiedlerbevölkerung

Die aus ihrer Heimat ausgesiedelte Bevölkerung wird hier mit dem eigens dafür geprägten Terminus „Umsiedlerbevölkerung“, finn. siirtoväki, bezeichnet. Der finnische Ausdruck siirtoväki bezeichnet die infolge des Winterkrieges sowie des Fortsetzungskrieges von ihrer Heimat dauerhaft in andere Teile des Landes ausgesiedelte Bevölkerung. Der Ausdruck hat in der finnischen Sprache eine ganz bestimmte Bedeutung, denn er ist auch ein gesetzlich verankerter Begriff mit dazugehörigen Rechten wie einem bestimmten Status im späteren Ansiedlungsprogramm in Finnland.3

1.2.2 Umsiedlerkarelier und finnisches Karelien

Die finnische Umsiedlerbevölkerung umfasste 11,6% der Gesamtbevölkerung Finnlands, von damals 3,8 Millionen. Von den Umsiedlern waren die meisten Umsiedlerkarelier (etwa 406 807).4

Von den „Umsiedlerkareliern“ als einer einheitlichen Gruppe kann man erst nach ihrer ersten Evakuierung sprechen. Die Umsiedlerkarelier wurden durch die gemeinsamen geschichtlichen Ereignisse der Evakuierungen sowie durch die Erfahrungen der Heimat- und Heimverluste zu einer wachsenden Schicksalsgemeinschaft.

Die Umsiedlerkarelier sind statistisch gesehen ein Teil der Umsiedlerbevölkerung. Die Anzahl der in den abgetretenen Gebieten Kareliens geborenen Umsiedlerkarelier wird in Finnland immer kleiner.5

JAHR

ANZAHL DER PERSONEN

1939

406 807

1950

329 459

1960

244 958

1970

229 000

1980

ca. 170 000–180 000

1990

ca. 120 000–130 000

2010 waren es ca. 100 000 Personen, teilweise eine neue Generation. Durch Mischehen mit anderen Finnen kommt man vielleicht auf eine Gesamtzahl von 700 000. Man könnte die Umsiedler dieser Rechnung nach somit auch die erste und die zweite Generation der Umsiedlerkarelier nennen.

1.3 Die Evakuierung der Umsiedler

ERSTE EVAKUIERUNG IM WINTERKRIEG

Als am 30.11.1939 der Winterkrieg ausgebrochen war, hatten die Finnen sogleich begonnen, die Zivilbevölkerung unter der Führung von Militärbeamten zu evakuieren, zuerst von der Karelischen Landenge, dann aus dem östlichsten Teil von Ladogakarelien, aus Grenzkarelien.

Die Evakuierten konnten per Zugtransport oder auch mit eigenen Transportmitteln wie dem Pferd auswandern. Es war sehr kalt, man musste sich möglichst warm anziehen und für zwei Tage Reiseproviant mitnehmen. Man hatte den Evakuierten einen Bestimmungsort genannt, der meistens sehr weit im westlichen Teil des Landes lag. Die Zwischeneinquartierungen erfolgten in Schulen, Ortslokalen, in Gemeindesälen und sogar in Kirchen. Organisationen für Landesverteidigung wie die Schutzverbände (suojeluskunnat) und die Frauenorganisationen von Lotta Svärd waren beim Transport behilflich und hatten auch für Schlafplätze und Essen gesorgt. Nach einigen Tagen hatten die Menschen hauptsächlich mit Zügen ihre Zielorte erreicht. Oft war das mit Verzögerungen verbunden, weil man die Züge auch dafür gebraucht hatte, um die Soldaten an die Front zu transportieren. Im Winterkrieg wurde das Dorf Hyrsylä in Suojärvi nicht mit den Nachbargebieten evakuiert, weil es von sowjetischen Truppen erobert war; doch die Einwohner waren später noch im gleichen Jahr im Zuge des Gefangenenaustauschs nach Finnland zurückgekehrt.

In den westfinnischen Dörfern, wo es ruhiger war als in den von Bombardierungen bedrohten Städten, hatte man die Evakuierten den Bauernhöfen zugeteilt, sie also privat einquartiert. Dort mussten sie dann eine Zeit lang bleiben, bis sie später womöglich an anderen Plätzen untergebracht würden. Natürlich war es auch möglich, sich bei eigenen Verwandten oder Bekannten einzuquartieren. Desgleichen hatte man auch kalte Räume wie unbewohnte Häuser, Sommerhäuser usw. zur Verfügung gestellt. So kam es sogleich zu einer unmittelbaren Berührung zwischen den Einheimischen und den Umsiedlerkareliern, was sicher eine gute Voraussetzung einer späteren beiderseitigen Akzeptanz war: Man ist den von der Aussiedlung betroffenen Menschen selbst begegnet – es waren alte Leute, Mütter mit Kindern, alte Männer unter den Evakuierten. Das Schicksal war somit für beide Gruppen hart, aber für die Evakuierten bestimmt noch härter. Es war kennzeichnend für die finnische Evakuierung, dass man keine Lager eingerichtet hatte.

Der Friedensschluss im Winterkrieg erfolgte am 13.3.1940, und damit entstand eine neue Grenze, hinter der alles schnell geräumt werden musste.6 Neben dem Verlust Kareliens hatte man teilweise auch Salla-Kuusamo zu evakuieren sowie an die Sowjetunion die Stadt Hanko zu vermieten und zu räumen.7

Durch die Evakuierung wurden die Menschen in allen ihren Umständen im Lande weiter beengt. Man versuchte, möglichst viel Eigentum über die Grenze zu bringen und viele junge Leute trieben das Vieh durch die kalte Schneelandschaft. So konnten sich die Evakuierten später wenigstens von einigen Kühen im Viehstall ihrer Gast-Wirte im Westen Milch für ihre Kinder besorgen. Jedenfalls war viel Eigentum in den abgetretenen Gebieten Kareliens zurückgeblieben, besonders in den südlichen Teilen der Karelischen Landenge, wo die russische Front am weitesten vorgerückt war; in den nördlichen Teilen von Karelien dagegen waren die Evakuierung und der Abtransport der Sachgüter besser gelungen.

Die städtische Zivilbevölkerung der drei Städte des abgetretenen Karelien, Wyborg, Sortavala und Käkisalmi sowie die Menschen der Marktgemeinden Koivisto und Lahdenpohja sollten in den gleichen Industrie- und Dienstleistungsbetrieben zu arbeiten anfangen, in denen sie in der Heimat gearbeitet hatten. Sie wurden hauptsächlich den Städten und Industriegebieten Südfinnlands zugeteilt.

Schon innerhalb von drei Monaten gab es im Parlament einen Ansiedlungsplan (das sog. Schnellansiedlungs-Gesetz), in dem das Prinzip enthalten war, dass die ländliche Bevölkerung der 52 karelischen Kommunen des abgetretenen Karelien sich innerhalb der neuen Grenzen Finnlands dauerhaft ansiedeln sollte.8 Die Verwirklichung des Gesetzes war sofort in Angriff genommen worden, aber sie wurde unterbrochen, als es im Jahr darauf Ende Juni 1941 zum Fortsetzungskrieg kam.

Das abgetretene Karelien war auf diese Weise schon Anfang September 1941 wieder in der Gewalt der Finnen. Die evakuierten Karelier brannten darauf, zurückzukehren. Noch während des gleichen Jahres, nachdem die Räumungs- und Entminungstruppen für die Sicherheit gesorgt hatten, erhielten allmählich auch Zivilleute die Erlaubnis für die Wiederaufbauarbeiten in der karelischen Heimat. Innerhalb von drei Jahren waren beinahe 70% der ehemaligen Zivilbevölkerung Kareliens zurückgekehrt.9 Es war zwar immer noch offiziell ein Kriegsoperationsgebiet, aber man begann bereits mit dem Wiederaufbau; viele Häuser erstanden neu – teilweise errichtet von den Soldaten, die dafür von der Front dorthin abgezogen worden waren. Man betrieb wieder Ackerbau und Viehzucht, was die Lebensmittelsituation in Finnland erleichterte. Die Umsiedler waren nun vielfach zerstreut, ein Teil war in Karelien, die jüngeren, waren auch an der Front und im Kriegsdienst eingesetzt. Ein Teil der Ausgesiedelten hatte einen neuen Siedlungsplatz in ihrer neuen Heimat im Westen des Landes, dort waren ebenso die verschiedenen Pflegeanstalten für Alte, Kinder und Kranke.

ZWEITE EVAKUIERUNG IM JAHRE 1944

Die Kriegssituation veränderte sich im Frühling 1944. Die Zivilbevölkerung in Karelien musste sich im Frühsommer 1944 darauf vorbereiten, ihre Heimat abermals zu verlassen. Wieder spitzten sich die schlimmsten Bedrohungen durch die Kriegsoperationen auf der Karelischen Landzunge zu. Die Evakuierung der südlichsten Teile des Landes im Sommer darauf verlief dann trotz der besser als früher vorbereiteten Planungen sehr überstürzt und aufgrund der Bombardierung teilweise chaotisch. Viele waren neben den voll belasteten Zügen mit eigenen Pferden und Karren zu Fuß gewandert, die jungen Frauen trieben oft das Vieh vor sich her. Die Sommerzeit hatte die Evakuierungen erleichtert, aber besonders auf der Karelischen Landenge waren wieder viele Sachgüter zurückgeblieben.

Besser hatte man die Evakuierungen in Grenzkarelien organisiert. In Mittelkarelien, nordwestlich des Ladoga-Sees, war es gestattet, den Abzug bis auf den Herbst zu verschieben und so war es möglich, in Gebieten, die man schließlich doch abgeben musste, wenigstens das Getreide in Sicherheit zu bringen. Dort gab es überhaupt keine Truppen, diese Gebiete waren ja von der Roten Armee nicht erobert worden, aber nach dem Friedensschluss mussten die Menschen auch diese Gebiete zurücklassen. Die Arbeit und die Eile hatten den Schmerz gestillt, und manchem Karelier wurde jetzt bewusst, sich von seiner Heimat verabschieden zu müssen. Der Waffenstillstand trat am 4.9.1944 in Kraft und der Zwischenfriedensvertrag am 19.9.1944, der dann im Pariser Frieden 1947 bestätigt wurde.10

1.4 Bodenbeschaffungsgesetz 1945

Viehtransport in Särkisyrjä, Ruskeala in Karelien 1940. SA-Foto 8740

Ein Tross im Winterkrieg auf Pause in Parikkala, während der Evakuierung 1940. SA-Foto 7036

Nach der anfänglichen Unterbringung der Evakuierten hatten die Beamten nun in ihren Planungen eine dauerhafte Ansiedlung der Umsiedler im Sinn, aber die Situation hatte sich im Vergleich zur ersten Ansiedlung geändert, denn jetzt war auch der Landerwerb für die Frontsoldaten aktuell. Für diese neuen Ansiedlungsprogramme hatte man ein System geschaffen, das teilweise die Regulierungen nach dem Gesetz für die Schnellansiedlung der Umsiedler 1940 fortsetzte, doch jetzt waren auch die Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und waisen sowie die Frontsoldaten und einige andere Gruppen berechtigt, Land zu bekommen. Für jede ehemalige Gemeinde im abgetretenen Gebiet wurden einige Gemeinden anderswo in Finnland zum Ansiedeln gewählt, doch es konnte jeder Umsiedler auch frei den Wohnplatz wählen. Dieses Bodenbeschaffungsgesetz wurde im Parlament am 5.5.1945 beschlossen und der auf einzelne Kommunen hin abgestimmte Ansiedlungsplan am 29.6.1945 angenommen.11

Zusammenfassend lässt sich sagen: Erwerbsberechtigt waren nach dem Bodenbeschaffungsgesetz vom Jahre 1945 kurz gesagt die Umsiedler, die ihr hauptsächliches Einkommen aus der Landwirtschaft hatten, sei es als Besitzer oder Pächter eines Hofes oder eines Grundstücks mit einem Haus. Unter etwas variierenden Voraussetzungen waren auch die Kriegsinvaliden, die Kriegswitwen, die Kriegswaisen, die Frontsoldaten mit ihren Familien und die Landarbeiter berechtigt, die infolge der Umsetzung des Bodenbeschaffungsgesetzes ihr Auskommen verloren hatten. Die Berechtigten mussten selbst einen Antrag auf Ackerland oder ein Grundstück stellen, aufgrund dessen ihnen Land bzw. ein Grundstück durch das kommunale Bodenbeschaffungskomitee und das Einwohnerkomitee zugeteilt wurde.12

Die neuen Höfe des Bodenbeschaffungsgesetzes waren von unterschiedlicher Art:

ANSIEDLUNGSTYPEN NACH DEM BODENBESCHAFFUNGSGESETZ 1945

1.

Landwirtschaftliche Höfe

Ackerbauhöfe

Feld 6–15 ha

49 %

Wohnbauernhöfe

Feld 2–6 ha

22 %

Fischerhöfe gleich wie Wohnackerbauhöfe

2 %

2.

Wohnhöfe

Wohnungshöfe

kleiner als 2 ha

15 %

Wohnungsgrundstücke

kleiner als 0,2 ha

12 %

Zu den Ackerbauhöfen gehörte noch etwas Wald, wie es in Finnland üblich ist. Dazu teilte man auch andere Gebiete von speziellen Grundstücken ab.

Der Ansiedlungsplan wich wohl geringfügig von den früheren Plänen ab, gemeinsam aber war ihnen das Prinzip, die von den ländlichen Gegenden kommenden Umsiedler in ihren Ankunftsorten einigermaßen beisammen zu lassen. Es war bereits im Schnellansiedlungs-Gesetz vom Jahr 1940 festgeschrieben worden, dass die neuen Ansiedlungsgebiete den gewohnten Naturbedingungen, Verkehrsverbindungen und anderen Voraussetzungen der einstigen Heimat weitgehend entsprechen sollten.13 Deswegen wurden keine neuen Ansiedlungen für Umsiedlerkarelier im nördlichsten Finnland geplant, sondern nur südlich der Stadt Oulu. So wurden die Ladogakarelier in Ostbottnien, Mittelfinnland, Nordsavo und Nordkarelien angesiedelt, die Umsiedler von der Karelischen Landenge in den südwestlichen Provinzen des Landes und die Menschen von Mittelkarelien zwischen diesen beiden (siehe Karten).

Die Provinz Ahvenanmaa (schwed. Åland) sowie der größte Teil der Provinz Lappland und teilweise Nord-Ostbottnien waren nicht in den Ansiedlungsplan für die Karelier einbezogen worden. Die Frontsoldaten, die berechtigt waren, in der eigenen Wohngemeinde einen Baugrund oder je nach Fall auch mehr Landbesitz zu bekommen, erhielten natürlich auch im Norden sowie in allen anderen Kommunen Land.

Die Sonderstellung der schwedischsprachigen Kommunen wurde soweit berücksichtigt, dass diese keine finnischsprachigen Umsiedler mehr aufnehmen mussten, sodass die Balance zwischen schwedischsprachigen und finnischsprachigen Einwohnern nicht verändert wurde. Das finnische Grundgesetz stellt ja sicher, dass die schwedischsprachige Bevölkerung das Recht hat – genauso wie die finnischsprachige – die amtlichen Dienstleistungen z.B. in der Gesundheitspflege, in Schulen und bei Gericht in der Muttersprache zu erhalten. Die schwedischsprachige Bevölkerung hat die Befreiung von der Landabtretung mit finanziellen Ersatzleistungen für die Rodungskasse abgegolten.14

Das Kirchendorf Kianto in Suomussalmi nach dem Winterkrieg. Fütterung und Rast für das Vieh. Foto: Pekka Kyytinen 1940 / MV

Damals war die Meeresküste in Finnland entlang des Finnischen Meerbusens, vom Fluss Kymi angefangen bis nach Kokkola am Nordischen Meerbusen, hauptsächlich mit schwedischsprachiger Bevölkerung besiedelt. Deswegen hatten bei den karelischen Umsiedlern die finnisch-sprachigen Fischer – zusammen mit den Familienmitgliedern waren das etwa 6 600 Menschen – von den Küsten des Ladoga-Sees sowie (den Inseln) des Finnischen Meerbusens wenig Möglichkeiten, sich an der Meeresküs-te anzusiedeln; möglich war es nur am 120 km langen Päijänne-See sowie teilweise im Binnenseengebiet Ostfinnlands. Trotzdem bedeutete die Umsiedlung für den größten Teil jener Fischer das Ende ihres Berufes. Die Bewohner der Inseln des Finnischen Meerbusens mit ihren verschiedenen ans Meer gebundenen Berufen wurden erst im Jahre 1946 in einem Ansiedlungsplan an der finnischsprachigen Küste berücksichtigt.15

Der Staat legte Areale für die angesiedelten Umsiedler fest. Innerhalb der Kommune musste Land für die Umsiedler abgetreten werden. In jeder Gemeinde gründete man Komitees zur Erstellung von Siedlungsplänen für die Einwohner, wobei auch die Vertreter von Umsiedlern demokratisch mitbestimmen durften. Umsiedlerfamilien mussten sich zuerst um Land bewerben und sollten vom Staat akzeptiert sein, damit sie zum Erhalt neuen Landes berechtigt waren.

Die meisten Umsiedler waren in der Landwirtschaft tätig. Den Bewerbern zeigte man einen Platz für den zukünftigen Hof. Wenn der Bewerber den gezeigten Platz nicht akzeptierte, war es auch möglich, in eine andere Gegend zu ziehen und andere Grundstücke zu erwerben. Die Größe des Grundstückes entsprach meistens der Größe des Grundstückes aus der verlorenen Heimat. Wenn nicht, so gab es finanzielle Entschädigungen. So wurden etwa 17% aller Verträge der Umsiedler auf diese Weise getätigt.16

Die Umsiedler hatten sich größtenteils für die ihnen zugewiesenen neuen Höfe entschieden. Im Allgemeinen hatte ein neuer Bodenbesitzer einen so genannten Besitzergreifungs-Vertrag auf fünf Jahre abgeschlossen, auf dessen Grundlage dann der Verkauf offiziell durchgeführt wurde. Dadurch gingen die Höfe vollkommen in ihren Besitz über. Es gab auch staatliche Unterstützungen, wie niedrig verzinste Anleihen usw. Der neue Besitz wurde mit dem früheren bezahlt. Das wurde so geregelt, dass das Parlament zwei Entschädigungsgesetze nach dem Prinzip erließ, dass die finnische Gesellschaft das im Krieg verlorene Eigentum ersetzte. Die Umsiedler hatten die Ersatzleistungen des Staates aus den Steuern in Form von Geld oder Obligationen erhalten, die den Banken als Garantie galten.17

Die Ackerbauhöfe mussten nach damaligem Begriff lebensfähig sein; es musste davon eine durchschnittliche Familie mit Kindern ihr Auskommen finden. Es gab aber nicht für alle genug Höfe mit fertigen Feldern. Daher mussten die Umsiedler, besonders in den mittleren und nördlichen Teilen des Landes, hauptsächlich so genannte „kalte Höfe“ in Empfang nehmen. Dort gab es weder Gebäude noch Felder, sondern nur rodungsfähigen Grund.

Aufbruch einer umsiedlerkarelischen Familie vom ihrem Evakuierungsort in Mittelfinnland. Muurame, Vihtalahti. Aapi Vommala (links) verabschiedet sich von Matti Hakuli, der an einen anderen Evakuierungsort weiterreist, 8.6.1940. Foto: Lauri Kuusanmäki / MV 3184:1981

Wiederaufbau in Karelien während des Fortsetzungskrieges. Foto: Pekka Kyytinen / MV 4472:207

Die Bodengeber waren hauptsächlich der finnische Staat (44,5%), Kommunen, die (evangelisch-lutherischen sowie griechisch-katholischen) kirchlichen Gemeinden, Wald- und Holzfirmen usw. (etwa 35%) sowie in zweiter Hinsicht erst private Bauern (etwa 14%), die über 25 ha Felder besaßen. Von letzteren lag der größte Teil im südwestlichen Teil des Landes.18

Nach diesem Bodenbeschaffungsgesetz hatte man in Finnland 2,8 Mill. ha Boden verteilt, darunter auch Wald, der in Finnland in der Regel zu einem Bauernhof gehörte. An neuen Feldern wurden etwa 150 000 ha gerodet, davon 40 000 ha bis zum Jahre 1950. Nach dem gleichen Bodenbeschaffungsgesetz wurden bis zum Jahre 1957 beinahe hunderttausend neue Höfe gegründet, davon allein etwa 38 000 von Umsiedlern. Es entstanden etwa 116 000 Gebäude, davon etwa 68 000 Hauptgebäude, die Hälfte davon für die Umsiedler. Insgesamt hatte man jedoch mehr neue Höfe für andere Bodenbesitzer gegründet als für die Umsiedler, die etwa auf 38% des Gesamtanteils kamen. Die Frontsoldaten erhielten oftmals nur Grundstücke mit Wohnhäusern, während die Umsiedler die Möglichkeit bekamen, mehr Ackerbauhöfe zu errichten.19

Auf diese Weise wurde die ländliche Bevölkerung der karelischen Umsiedler über das ganze Land südlich von der Stadt Oulu hin aufgeteilt, ausgenommen dessen nördlicher Teil. Es ist dies zugleich auch der genau abgesteckte Rahmen der hier vorliegenden volkskundlichen Untersuchung und Beschreibung – meine Arbeit fokussiert ja ausschließlich auf das Aufeinandertreffen der Einheimischen mit den karelischen Umsiedlern in der ländlichen Umgebung.

Finnland, das innerhalb von sechs Jahren auch riesige Summen Kriegsentschädigung (300 Mill. US-Dollar) in Form von Industrieprodukten an die Sowjetunion bezahlen musste, war gezwungen, neue Industriebranchen zu gründen, die später schnell weiterwuchsen.

Laut Bevölkerungsstatistik des Jahres 1950 lebte über ein Drittel der Umsiedler zum größten Teil im südfinnischen Gebiet, außer den Kareliern bis 1956 auch die schwedischsprachigen Umsiedler aus Porkkala. Die Ansiedlung der finnischen Umsiedler war eine Lösung auf der Grundlage der Beschlüsse der Regierung des finnischen Parlaments. Zu diesen Lösungen war es in sehr kurzer Zeit gekommen, aber die Bereitschaft dazu war schon in mehreren großen finnischen Siedlungsreformen in den Jahren 1922 und 1936 vorgezeichnet.

Von allem Anfang an war es ein wichtiges Prinzip der Umsiedlungsplaner, dass die in der Gesellschaft plötzlich entstandenen neuen Gruppen der Umsiedler gleichberechtigt mit den anderen finnischen Bürgern behandelt werden sollten. Ein wesentlicher Zug dieses Prinzips war es weiterhin, dass alle anderen Mitbürger die Belastungen eines Teils der Bevölkerung, die ohne eigene Schuld viel verloren und erlitten hatte, mittragen sollten. Damit sollte deren Schaden nach Möglichkeit ersetzt und ihr Schicksal erleichtert werden. In Finnland handelte es sich ja zudem um die eigenen Staatsbürger, nicht um „Heimatvertriebene“ – das Wort kennt man kaum in der finnischen Sprache – und auch nicht um „Flüchtlinge“, worunter man Bürger eines anderen Staats versteht, die über die eigene staatliche Grenze kommen.

Es hatte das Umsiedlungsproblem in Finnland einigermaßen erleichtert, dass alle Umsiedler gleichzeitig evakuiert wurden und sie damals alle möglichst gleich behandelt worden waren. Von der Evakuierung ausgeschlossen blieben nur einige wenige Menschen, vielleicht etwa zwanzig im Fortsetzungskrieg. Für die Beamten war es jedenfalls klar, wie viele Evakuierte es gab. Man hatte die exakten Ausmaße des Umsiedlungproblems gekannt, aber es hatte die Beamten und den Staat trotzdem viel Kraft und Mühe gekostet, die Durchführung in so kurzer Zeit und in einer Phase zu bewältigen, wo man viel Kraftressourcen woanders für den Wiederaufbau gebraucht hätte. Die Bodenbeschaffung hatte man in Finnland rasch und rechtlich ausgeglichen behandelt. Zu dieser Entscheidung hatten die Evakuierungsbehörden in ihrer Gesamtheit zusammen mit den Vertretern der Umsiedler im Parlament beigetragen, aber auch die früheren Erfahrungen, die man mit den Ansiedlungsgesetzen während der Jahre 1922 und 1936 in Finnland gemacht hatte, waren dabei sehr hilfreich.

Vergleicht man dieses finnische Ansiedlungsprogramm mit anderen Umsiedlungen in Europa, so war es einzigartig. Nirgendwo sonst war eines in solchem Umfang und auf diese Art durchgeführt worden. Eine gute Voraussetzung dafür war natürlich Finnlands verhältnismäßig große Fläche im Vergleich zur Anzahl der Bevölkerung. Aufgrund des Rechts auf Landerwerb hatte man für über die Hälfte der Umsiedler die Möglichkeit geschaffen, in ihrem früheren Beruf als Bauern weiterzuarbeiten. Die Rodung geschah hauptsächlich maschinell mit großen, aus den USA importierten Maschinen, doch im nordischen Klima erzielte man durch die Rodungen keine sonderlich ertragreichen Ergebnisse. Damals, unter den nachkriegszeitlichen Umständen, als die Industriearbeit noch auf sich warten ließ, gab es zu den Ansiedlungen keine wirkliche Alternative. Es war auch nicht ohne Bedeutung, dass die Landwirte bereits Berufserfahrung hatten und von ihren Kenntnissen weiter Gebrauch machen konnten, denn gerade das berufliche Können war der entscheidende Faktor dafür, wie die Rodung und Neugründung eines Hofs überhaupt gelingen konnten; diesen Eindruck vermittelte später das gesammelte Datenmaterial zur Ansiedlung. Die karelischen Umsiedler hatten sich durch diese Art der Problemlösung menschenwürdig behandelt gefühlt, weil sie doch nach ihrer jahrelangen Evakuierung in den verschiedenen Unterkünften am liebsten „die Füße unter den eigenen Tisch“ stecken wollten. Auch die Frontsoldaten, die jahrelang gekämpft hatten, wollten wieder zurück an die Arbeit und am liebsten für sich selbst arbeiten. „Der Hunger nach Boden brannte“, äußerte einer der interviewten Ansiedlungsberater, der die Situation miterlebt hatte. Alle hatten eine Zukunft, die trotz allem mehr als ihre damalige Situation versprach.

Wenn man die europäischen Bevölkerungsverschiebungen mit den finnischen vergleicht, könnte man die karelischen Umsiedler hinsichtlich der kulturellen Anpassung am besten mit den Menschen vergleichen, die von den östlichen Teilen Europas nach dem Westen abgeschoben und vertrieben wurden, also aus Arealen mit osteuropäischen Kulturzügen in den Westen, in eine industrialisierte Umgebung. Dort bedeutet Anpassung zumeist bäuerliche Herkunft und Hinwendung zu anderen Berufen. Die größte Umsiedlerwelle bestand aus den in den Westen verdrängten Heimatvertriebenen und Flüchtlingen der ehemaligen deutschsprachigen Gebiete des östlichen Europas.21

1.5 Die kulturökologische Anpassung der Umsiedler

Die neuen Siedlungsgebiete in Finnland entsprachen geografisch den verlorenen Gebieten in Karelien. Unter ihnen war zunächst das abgetretene Karelien im Seengebiet der nordischen Nadelbaumzone, wo neben Ackerbau auch Jagd und Fischerei möglich sind. Im nördlichsten Teil des abgetretenen Gebietes (Salla, Kuusamo und Petsamo) hatte man auch Rentierzucht betrieben. Die Umgebung der Skoltsamen in Petsamo wiederum war Tundra, deren Bedingungen ihrer Kultur angepasst waren. Außer in Lappland gab es auch in Ostfinnland, in der Inselwelt des Ladoga-Sees sowie im Finnischen Meerbusen da und dort sehr lange von westlichen Einflüssen unberührt gebliebene Kulturformen. Das von Finnland abgetretene Karelien gehörte also verschiedenen ökologischen Gebieten an, unter denen die Umgebung des Ladoga-Sees mit ihrem milden Klima ein in sich ziemlich einheitliches war. In Ostkarelien befindet sich hinter der finnischen Grenze Viena, das am Ende des 19. Jahrhunderts mit viel Jagd und Fischerei kulturell als das archaischste Karelien beschrieben worden war. Matti Sarmela stellt denn auch in seinem kulturökologischen Vergleich innerhalb der finnischen Grenzen das westliche Ostbottnien wie die Ostgebiete Ladoga-Kareliens (Grenzkarelien) als extremste Gegensätze dar.22

Eine passende kulturökologische Umgebung spielt bei der Anpassung der Umsiedler eine wichtige Rolle. Zum Beispiel zeigt die Gegensätzlichkeit der von Sarmela verglichenen Gebiete, dass viele karelische Evakuierte in Ostbottnien, wenn es möglich war, freiwillig in Richtung Osten, Süden und Südosten umgezogen waren; ein Grund dafür war, auch nach Auskunft der Interviewten, dass die Umgebung in Ostbottnien mit ihren unendlichen flachen Feldern als fremd erfahren wurde, da man eben die hügelige, abwechslungsreiche und von Seen zersplitterte Umgebung gewohnt war.

Vieh-Evakuierung in Piitsijoki 22.6.1944. Foto: Erkki Viitasalo / SA-Foto 154 180

Eine karelische Bäuerin hat ihre Schafe auf die Evakuierungsreise mitgenommen. Räisälä, 23.6.1944. Foto: Militärbeamter Kauko Kivi / SA-Foto 155 235

Die Lottas (Mitgliederinnen der Lotta-Svärd -Organisation) helfen den Evakuierten. Vilppula, 23.6.1944. Foto: Hiisivaara / SA-Foto 20 251

Um die kulturökologische Anpassung der Umsiedler zu bewerten, sollte man auch beachten, dass die Bevölkerungszahl in Finnland verglichen mit seiner Fläche (337 009 km2) ziemlich klein ist. Finnland hatte also Raum, um die bäuerliche Bevölkerung auf dem Lande anzusiedeln und ihnen neue Höfe zuzuteilen, und es war andererseits nicht zu erwarten, dass die Umsiedlerbevölkerung in ihrer Berufsausübung eine Rivalität oder eine Bedrohung für die schon ansässigen lokalen Landwirte hervorrufen würde. Ackerbau, Viehzucht und Waldwirtschaft bildeten damals eine weitgehend in sich geschlossene wirtschaftliche Ganzheit sowohl für die Einheimischen als auch für die Umsiedler. Die Entwicklung der Landwirtschaft in der Nachkriegszeit hatte für die neuen Ansiedler in wirtschaftlicher Hinsicht also weitgehend chancengleiche Ausgangspunkte geboten. Obwohl die durch das Gesetz vom Jahre 1945 geschaffenen Höfe damals hinreichend lebensfähig waren, hat sich das nicht lange halten können, weil die Entwicklung so schnell vor sich ging, dass Höfe dieser Größe sowohl bei den Umsiedlern als auch bei den Einheimischen mehr Felder für die sich modernisierende Landwirtschaft gebraucht hätten. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft hatte schon Anfang der siebziger Jahre eine Gegenbewegung ausgelöst, nämlich den Ackerbau aufzugeben und wieder Wald anzupflanzen. So waren die am wenigsten für den Ackerbau geeigneten Felder wieder in ihren ehemaligen Naturzustand zurückgekehrt und dann von der Holzindustrie genutzt worden.

Die Umsiedlerbevölkerung hatte diesen Strukturwandel ihrer Lebensform inmitten dieser Umstände bewältigt, in einer Gesellschaft, die auch in sozialer Hinsicht offener und flexibler war als vor dem Kriege. Für die Anpassung der Umsiedler gab es also nicht nur einen kulturökologischen, sondern auch einen sozialen Raum. Die nachkriegszeitliche Industrialisierung und die Urbanisierung bewirkten diese so ungemein tief gehende Veränderung in der finnischen Gesellschaft und an diese mussten sich alle verschiedenen Lokalkulturen anpassen. In starken Umbruchszeiten können dabei auch die latenten Züge der Kulturen überraschend zum Vorschein kommen, z.B. die Fähigkeit der Karelier Ackerbau zu betreiben und selbst Häuser zu bauen, vielseitige Handarbeit, Viehzucht, Pferdezucht usw. In der von Heikki Waris et al. durchgeführten Forschung aus dem Jahre 1952 wurden die Umsiedlerkarelier von den anderen Finnen als „fröhlich, lebhaft, anpassungsfähig und flexibel“ beschrieben.23 Die finnische Gesellschaft hatte somit solche Leute wie die Umsiedlerkarelier sehr gebraucht, die oft kulturell „anpassungsfähiger und flexibler waren als die meisten anderen Finnen“, wie in den Interviews der Einheimischen oft behauptet worden war.

1.6 Symbole, Phänotypen und kulturelle Interferenz

In Folgenden werden Symbole, Phänotypen und kulturelle Interferenz der karelischen kulturellen Identität betrachtet.

Das Symbol ist ein Sinnbild für die Verbindung zwischen Zeichen und Bedeutung. Jedes soziale System hat seine eigenen Symbole, mit denen man das soziale System beobachten, erforschen und messen kann. Das stellt u.a. Hugh Duncan fest, der die Beziehung zwischen Gesellschaft und deren Symbolen erforscht hat.24 Die Umsiedlerkarelier benutzen ihre alten Symbole z.B. bei ihren Festen. Symbole der karelischen Identität hat es schon vor der Zeit der karelischen Umsiedlung gegeben: die karelische Flagge oder das Wappen. Auf beiden befinden sich die alten und oft wiederholten karelischen Zeichen, nämlich zwei Arme mit dem geraden Schwert und dem Krummsäbel – Symbole für West und Ost.

Diese Symbole sind im Sinne von Shirley Ortner auch gute Beispiele für sog. Schlüsselsymbole, die an Gefühle, Werte und Ideale appellieren.25 Die von Ortner analysierten Symbole sind entweder Grundmetaphern, die das kulturelle Weltbild beschreiben oder Schlüsselszenarien, die die zentralen Verhaltensmuster und strategien zum Ausdruck bringen. Zu den Ersterwähnten könnte die für die Karelier in Karelien gesammelte und in Versen verfasste Kalevala-Dichtung zählen. Ebenso könnte zu den Grundmetaphern die Literatur zählen, die von den Evakuierungs- und Ansiedlungszeiten der Umsiedler mit ihren Lebensgeschichten und ihrem Heimatverlust berichtet.26 Als Verhaltensmuster oder karelisches Stereotyp gilt auch der tapfere karelische Soldat Antti Rokka in Väinö Linnas Roman „Der Unbekannte Soldat“, der mit vollem Einsatz um seine Heimat kämpft.27

Symbole setzen ein Einverständnis über die Bedeutung des Zeichens voraus. Oft erlangen die Symbole diese gemeinsame Bedeutung erst nach Jahrzehnten. In der Evakuierungs- und Ansiedlungszeit benutzten die Umsiedlerkarelier nur alte karelische Symbole, aber danach kam auch etwas Neues, eine neue Symbolik entstand. Beispielsweise wurden in den neuen Wohnungen die Wände mit Heimatbildern, Bildern von der Heimatkirche oder vom ehemaligen Wohnhaus geschmückt.

Die Trauer um die verlorene Heimat ist ein wiederkehrendes Thema. Obwohl die Befragung des Museumsamtes ja auf andere Themen fokussierte, war die Trauer von den Informanten nur nebenbei und indirekt erwähnt worden. Die Strategie und Fähigkeit der Umsiedler, sich später durchzusetzen, lässt sich mit den Strategien einer selbstorientierten Lebensbeherrschung in Verbindung bringen.28 Die Bedeutung stützender sozialer Netzwerke wiederum war für die karelische Umsiedlung von denkbar höchster Relevanz, denn das Netz von Familie und Geschlecht war dort ungemein wichtig, und speziell am Anfang von ganz herausragender Bedeutung.

Begriff der Phänotypen

In meiner Beschreibung der Kulturidentität spielen die Phänotypen der Kultur eine wichtige Rolle. Als einen Phänotyp bezeichne ich eine Ausdrucksform, die ein wesentliches Merkmal der karelischen Kulturidentität darstellt. Um das zu sein, muss es die folgenden Kriterien erfüllen:

1. typisch, charakteristisch

2. wiederholt vorkommend

3. eine Zeitlang dauerhaft und konstant 29

Das erste Kriterium (typisch) bedeutet, dass das Erscheinungsbild für die Objektgruppe, in diesem Fall für die Umsiedlerkarelier, charakteristisch sein muss. Das Typischsein setzt gemeinsame Eigenschaften und Merkmale einer Gruppe voraus, die für die Mitglieder wesentlich sind.

Ein solches typisches, einheitliches Merkmal für die Umsiedlerkarelier sind z.B. deren lokale Nationaltrachten, die immer den Namen des karelischen Heimatortes tragen, obwohl diese nicht mehr im heutigen Karelien existieren, sondern jetzt einen russischen Namen haben. Die Trachten fertigte man schon in den 1870er Jahren an, und noch immer werden viele seit dem zweiten Weltkrieg genäht. Die Muster werden nach musealen Quellen zusammen mit Textilfachleuten geplant. Das Kriterium „typisch“ bedeutet, dass die Nationaltrachten anerkannt sind, wiederholt mit einer gleichen Gruppe getragen werden, z.B. alljährlich gemeinsam bei Festen.

Evakuierte Saamen bzw. Lappen. Petsamo musste aufgegeben werden und die saamischen Bewohner des Gebietes wurden in der Gegend um den Inari-See angesiedelt. SA-Foto 3240 / Koivu

Das Kriterium der Dauerhaftigkeit und Konstanz eines Phänotyps bedeutet, dass er überall in den unterschiedlichen Umgebungen wie in den verschiedenen Zeiten als ein Gleiches und Konstantes erkennbar ist. Viele materielle Dinge, wie z.B. Arbeitsgeräte der karelischen Kultur, werden weithin als karelisch erkannt. Wenn die Umsiedlerkarelier diese in den verschiedenen Teilen des Landes benutzten, war den Einheimischen natürlich aufgefallen, dass z.B. bestimmte Typen von Sensen oder Sicheln anders als ihre eigenen Geräte waren. Die Karelier benutzten sie so lange, bis der Bedarf an Handarbeitsgeräten im Zuge der allgemeinen Mechanisierung in der Landwirtschaft geringer wurde.

Das Kriterium der Dauerhaftigkeit eines Phänotyps muss sich nicht als ewig manifestieren. Viele Objekte, die im Museumsamt in den fünfziger Jahren als Phänotypen der Umsiedler erkannt worden waren, waren schon bis zur nächsten Materialsammlung in den achtziger Jahren verschwunden. Meine Forschung bezieht sich auf das, was in der früheren Phase der Um- und Ansiedlung der fünfziger Jahre als phänotypisch für die Karelier bezeichnet wurde. Auch ist nicht entscheidend, wie lange ein Phänotyp zu beobachten war – es reicht, dass er gerade in der Zeit der Begegnung der Umsiedlerkarelier mit den anderen Finnen als typisch, wiederholt und konstant zu erkennen war. Die damals festgestellten Phänotypen stammen in der Regel aus der Zeit vor dem Kriege – einige andere Phänotypen entstanden erst später. So lebt z.B. eine grenzkarelische Volkstracht wie feresi, eine Erscheinung aus den siebziger und achtziger Jahren, heute noch weiter.30

Wenn man diese Kriterien in der Forschung in Betracht zieht, bemerkt man, dass einige Phänotypen vielleicht früher von einer größeren Gruppe festgehalten wurden, später aber zu einer abweichenden und vereinzelten Erscheinung wurden. In den grenzkarelisch-orthodoxen Kreisen singt man jedes Jahr in Finnland z.B. die Klagelieder oder rezitiert die Kalevala-Gedichte bei Festen, besonders am Kalevala-Tag, dem 28. Februar.31 In der Gruppe der Umsiedler gibt es viele Leute, die immer noch die karelische Sprache beherrschen. Sie ist eine Minderheitensprache in Finnland – man spricht sie mehr in Russisch-Karelien.

Ein ganz besonderes Beispiel für einen karelischen Phänotyp ist die karelische Pirogge, die eine ganz spezielle Besonderheit in Finnland ist. Sie ist in der Regel ein ovales, offenes, mit Brei gefülltes Gebäck. Sie war in den Nachkriegsjahren von den Einheimischen abgelehnt worden. Sie meinten, dass sie lieber “Brei als Brei und Brot als Brot“ äßen, als die sich aus beiden Elementen zusammensetzende Pirogge. Jedenfalls wurde sie als eine typisch karelische Backware angesehen, die sogar wöchentlich gebacken wurde und sich bei den Kareliern auf dem Lande im Speiseplan dauerhaft gehalten hatte – sie erfüllt auch heute noch ideal alle Kriterien für einen karelischen Phänotyp.

An der Fischerei nahmen in Karelien auch die Frauen teil, was seinerzeit in Westfinnland zu einem Merkmal der Umsiedlerkarelier wurde. Kurkijoki 1930er Jahre. Foto: Pekka Kyytinen / MV 4472:158

Ein Phänotyp ist ein Hilfsmittel der Forschung, aber auch im wirklichen Leben zu beobachten und zu spüren. In meiner Forschung sind sie in ihrer wissenschaftlich exakten Bedeutung verfügbar.

Kulturelle Interferenz

Kulturelle Interferenz bedeutet, dass sich die Umsiedler ständig mit den Einheimischen austauschten, aber ab und zu kamen ihre karelischen Wurzeln zum Vorschein. Beim Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen gerät der Mensch in ein Spannungsfeld, in dem er dem Druck verschiedener Kulturen ausgesetzt ist und darauf reagiert. Das Ergebnis kann etwa die Erstarrung einer Kultur sein, oder ihre Akkulturation bzw. Assimilation. Die Dynamik dieser Vorgänge lässt sich dabei recht gut vom Blickwinkel theoretischer Konzepte der Interferenz beleuchten, im Sinne von Überlagerungserscheinungen, wie sie die moderne Sprachwissenschaft im Rahmen ihrer Untersuchungen bei verschiedenen sprachlichen Systemen schon differenziert erarbeitet hat.

Unter ‚Interferenz‘ versteht man in der Sprachwissenschaft die Einwirkung von Elementen oder Strukturen eines sprachlichen Systems auf ein anderes, die u.a. durch die Ähnlichkeit der Elemente bzw. Strukturen oder durch Kontrastmangel entsteht.32 Ursprünglich stark orientiert an der Analyse fremdsprachigen Fehlverhaltens durch muttersprachliche Einflüsse, versteht man Interferenz heute allerdings schon wertfreier und allgemeiner als spezifische Erscheinungsform des Sprachaustauschs. Zu den bekanntesten sprachlichen Erscheinungen dieser Art gehören etwa die Lehnwörter und Lehnstrukturen.

Die Übertragung des sprachwissenschaftlichen Begriffs auf ethnologische Phänomene ist nur mit gewissen Modifikationen möglich, die zur Klärung und Profilierung der kulturellen Interferenz beitragen können. Die Grenzen sind hier überall fließend. Interferenz ist auch nicht im ethnologischen Zusammenhang pejorativ, sondern versteht sich als ein Zurückkehren zur Mutter- oder Ursprungskultur.

Die Kulturinterferenz kann gut zwischen zwei Volksgruppen wie Umsiedlerkareliern und Einheimischen benutzt werden, wie ich später in meiner Dorfuntersuchung zeigen will.

Dynamik der Kulturinterferenz

Eine Minderheitskultur reagiert auf den Druck der Umgebung

1. durch Ablehnung

2. durch Interferenz

3. durch Neutralisierung

4. durch Akzeptierung zur Akkulturation/Assimilation

SCHEMA KULTURINTERFERENZ

Das im Mittelpunkt stehende Individuum, die Familie oder eine andere Gemeinschaft reagiert auf den Einfluss der Umgebung im Rahmen der vorgezeichneten Zonen. Der Assimilationsgrad wächst dabei mit der Kontaktaufnahme der umgebenden Gemeinschaft oder Gesellschaft. Die Zone der Akzeptierung dabei ist offen; das Individuum kann durchaus wieder in die Zone der Interferenz kommen, wenn z.B. ein Umsiedler in seine Heimat zurückkehrt. Die finnischen Karelier durften zwischen den Kriegen zurückkehren und ihre frühere Lebensart wieder aufnehmen. Doch sie erlebten eine neue Evakuierung und mussten in andere Teile Finnlands ziehen.

Zwischen Interferenz und Akzeptierung bleibt die Zone der Neutralisierung – das ist dort, wo keine Beziehung mehr zur alten Heimat vorhanden ist. Das gab es oft bei den Umsiedlern der zweiten Generation. Es kann aber wieder zurück zur Interferenzzone kommen. In den 1990er Jahren durften z.B. die Umsiedlerkarelier mit ihren Kindern wieder in die Heimat nach Russland reisen. Es erwachte das Interesse der zweiten Generation an der alten Heimat und sie begann ihre alte Kultur besser zu verstehen. Die Bildung stärkte das Bewusstsein der eigenen Kulturtraditionen.

Das Festhalten an der eigenen Kultur erweist sich im immateriellen, geistigen Bereich mehr als im gegenständlichen. Bei der Evakuierung konnten die Karelier wenig materielle Kultur mitnehmen.

Vor allem die Familie wird zum zentralen Erhalter der Minderheitskultur. Sie reguliert den familiären Bereich und lehrt Wertungen, Rituale und Kulte. Sie bestimmt die Tabugrenzen, kontrolliert und fungiert schließlich als Muster der Enkulturation.

Der Begriff Interferenz passt deswegen gut zur Umsiedlerforschung, weil im Leben der Umsiedler ab und zu noch die Ursprungskultur zu sehen ist, obwohl sie schon sehr der finnischen Allgemeinkultur angepasst sind. Man kann einen Vergleich ziehen mit einem Menschen in der Minderheitsgruppe, der die allgemeine Kommunikationssprache spricht, aber manchmal bewusst oder unbewusst in seine Muttersprache wechselt. Die Bedeutung muss er dann seinem Diskussionspartner erklären. Durch die Kontakte zwischen Umsiedlern und Einheimischen lernten beide Gruppen voneinander und eine gegenseitige Wechselwirkung war zu beobachten.33 Die Einheimischen aßen jetzt karelische Piroggen und nahmen einige andere Speisen in ihren Speiseplan auf. Auch Handarbeitsmuster, verschiedene Techniken bei der Waldarbeit und Fischerei, Heu- und Sensenarbeit wurden für gut befunden und angenommen. Noch wichtiger waren die Einflüsse im sozialen Leben: Ihr heiteres Naturell befähigte die Karelier, leicht neue Bekanntschaften zu knüpfen, Nachbarn zum Kaffee einzuladen und kleine Feste zu organisieren. Kurzum, alles was das Zusammenleben leichter macht, wie Vereinsaktivitäten, Redseligkeit, ein offenes und kontaktfreudiges Verhalten zeichnete die Umsiedler aus. Zahlreiche Ehen zwischen Umsiedlern und Einheimischen wurden geschlossen, auch mit den Evangelisch-Lutherischen und Orthodoxen, das zeigt die große Anerkennung der karelischen Umsiedler.

Die Frauen der Familie Pyykkö machen Kartoffelpiroggen. Es waren die Ehefrauen der Brüder und sie wohnten alle im selben Haus und im selben Haushalt. Muolaa, Pällilä, 1930. Foto: Tyyni Vahter / MV:KK 1585:14

Zum Kaffee wurden hausgebackene Weizenzöpfe gereicht. Bäckerin Arminen. Kirvu, Rätykylä, 1938. Foto: Kyösti Anttila / MV 2327:109

Die Interferenz erklärt auch, dass die zweite oder dritte Generation des abgetretenen Kareliens die Möglichkeit nutzt, wieder in die ehemalige Heimat zu reisen. Es bedeutet viel für die Jugend, alte finnische Friedhöfe zu säubern und Erinnerungsorte zu pflegen. Ihr Interesse an Geschichte wurde erweckt und mit dem größeren Hintergrundwissen pflegen sie mehr karelisches Brauchtum, kochen Speisen, lernen Volkstänze und betreiben karelische Sportarten wie das Spiel kyykkä usw.

Der karelische Einfluss auf die allgemeine finnische Lebensart ist auch zu spüren, aber sie hat einige Regeln, die ich Interferenzregeln nenne, weil sie Regelmäßigkeiten haben. Solche gibt es auch beim Sprechen von verschiedenen Sprachen und Mundarten. Die wichtigsten Regeln sind:

1. Bei wichtigen Lebensrealitäten passten sich die Umsiedler an die vorherrschende Lebenskultur an: Im Erwerbsleben änderten sie ihre landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden ziemlich schnell, kauften neue Maschinen und wurden auch politisch aktiv. Hier kann man sie von den Einheimischen nicht unterscheiden. In den weniger zentralen Kulturgebieten konnte sich die eigene Tradition in kleinen Ganzheiten wie Familien, Verwandtenkreise und karelischen Vereinen usw. halten. Es gibt bestimmte Parallelitäten mit der vorherrschenden Kultur, z.B. freies Vereinsleben. Der Zentralverband Union von Karelien in Finnland (Karjalan Liitto) organisiert jedes Jahr mit allen lokalen Karelien-Vereinen viele kulturelle Programme und Großfestivals.

2. Veränderung gehört zur Kultur. Oft beinhalten Veränderungen etwas Bekanntes und etwas Neues. Im privaten Leben verband man die karelische Art mit der lokalen. Karelier nahmen die lokalen Ofenspeisen an, weil ihnen der Backofen vertraut war.

3. Die herrschende Allgemeinkultur drückt die traditionelle Lebensart aus und wird meistens so von den Einheimischen und den Umsiedlern angenommen. Karelier interessierten sich besonders für Speisen, weil sie selbst eine vielfältige Esswirtschaft hatten. Sie übernahmen lokale Speisen, die sie vorher nicht kannten – in der Provinz Varsinais-Suomi: mämmi und lipeäkala, in der Provinz Häme: talkkuna, in der Provinz Ostbottnien: leipäjuusto, eine Art Kochkäse. Lokale Arbeitsgeräte nahm man nicht an, nur selten, weil es im Allgemeinen moderne Geräte gab.

4. Wenn zwischen zwei lokalen Kulturen eine ähnliche Situation herrscht, aber verschiedene Formen existieren, z.B. im Brauchtum, verhindert das meistens die Akzeptanz. Wenn es keine Ähnlichkeit gibt, dann ist das Interesse groß, Neues kennenzulernen und anzunehmen, z.B. rotinat und virpominen.

5. Wenn wir eine Tradition vom Blickwinkel der Öffentlichkeit oder Privatheit betrachten, kann man sagen, je intimer eine Tradition ist, desto weniger wird sie kontrolliert und desto mehr hat sie die Möglichkeit unberührt zu bleiben. Oft sieht man auch bei den Umsiedlern, dass eine Tradition beinahe versteckt bleibt, weil man vorsichtig sein will. In all diesen Fällen ist es wichtig, dass die Umgebung die Karelier akzeptiert. Die karelischen Eigenheiten bekamen viel Anerkennung in der neuen Umgebung, was für das Fortbestehen der Tradition wichtig ist.

6. Das karelische Kulturerbe lebt im immerwährenden Wandel; es hat schon viel erreicht und wird sicher in den neuen Generationen weitergeführt werden.

7. Umsiedlerkarelier mussten sich in ganz Finnland ansiedeln. So wurde die karelische Kultur weithin bekannt und hinterließ einen guten Eindruck. Viele Karelier sind mit anderen Finnen verheiratet und genetisch mit Süd- und Mittelfinnen verbunden, aber sind stolz auf ihre karelische Identität.

1 – Hinweise

1 Waris et al.1952, 15.

2 Sprachenminderheiten in abgetrennten Karelien: Einige Gruppen konnten auch Russisch, besonders im Handel und in Städten, z.B. in Wyborg, auch Schwedisch oder Deutsch usw. Alle anderen finnischen Umsiedler sprechen nur die finnische Sprache oder ihre lokalen Dialekte. Viipurin läänin historia (Die Geschichte der Provinz Wyborg) I–VI, 2003–2014.

3 Für die Umsiedler aus den von Finnland abgetretenen Gebieten hat man nach dem Frieden 1940 ein Schnellansiedlungsgesetz und nach dem Frieden 1944 ein Landbeschaffungsgesetz (1945) im finnischen Parlament beschlossen, das bestimmte Rechte u.a. für die Umsiedler zum Landbesitz brachte. Hietanen 2005, 822–834.

4 Waris et al. 1952, 326, liitetaulukko (Anhang Tab.) 1.

5 SVT 1964, VI C 103.

6 Waris et al. 1952, 49.

7 Die Zahl der Evakuierten betrug am 31.5.1941 nach dem Winterkrieg 436 958, dazu etwa 7 000 Menschen von Hanko, das im Jahre 1941 zurückerobert wurde. Hietanen 1986, 117. Kulha 1969, 87.

8 Hietanen, Silvo 1982. Siirtoväen pika-asutuslaki. (Das Schnellansiedlungsgesetz der Umsiedler). – Historiallisia tutkimuksia 117. Helsinki.

9 Waris 1952, 55.

10 Häikiö 2005, 1093–1095.

11 Hietanen 2005, 832–834.

12 Waris et al. 1952, 119. Väisänen 1964, 37–39.

13 Hietanen 1982, 105–; Waris et al. 1952, 66.

14 Kulha 1969, 267–279.

15 Anttila-Väisänen 1984, 61.

16 Waris et al. 1952, 69–71, 291.

17 Waris et al.1952, 86–94.

18 Jyrkilä 1975, 4–7. Hietanen 1982, 65.

19 Anttila – Väisänen 1984, 72. Virolainen 1984, 23, 35, 72.

20 Hietanen 1982, 24–30; Rasila 1976, 202–209.

21 Z.B. Beziehungen zwischen der ungarischen und der deutschen Bevölkerung: András Falvy 1977, 9–14; zwischen der polnischen und dänischen Bevölkerung: Nellemann 1977, 49–; zwischen der schweizerischen und der italienischen Bevölkerung: Braun 1970, 420.

22 Sarmela 1969, 254–259; 1989, 105–109.

23 Waris 1952, 211.

24 Singer 1972, 10, 74ß

25 Ortner 1973, 1338 –1346.

26 Duncan 1962,77; 1973, 6.

27 Greverus 1979, 112 –118.

28 Linna, Väinö: Der unbekannter Soldat. Roman (auf Finnisch 1954).

29 Roos 1987, 66.

30 Kaukonen, T-I. 1985, 266 –269.

31 Kalevala-Tag ist am 28.2. Das Kalevala-Epos erschien 1848.

32 Interferenz, u.a. Juhász 1970.

33 Sallinen-Gimpl (1994) und Literatur.

2 – Begegnungssituationen zwischen Umsiedlerkareliern und Einheimischen

In diesem Kapitel werden die Begegnungsituationen zwischen den Umsiedlerkareliern und den Einheimischen in verschiedenen Lebensbereichen betrachtet. Dabei stütze ich mich auf die Ergebnisse von Befragungen des finnischen Museumsamts aus den Jahren 1957 und 1982. Einheimische und Umsiedler berichteten über ihre Beobachtungen und es ergibt sich ein umfassendes Bild darüber, was man gegenseitig akzeptierte oder auch ablehnte.

2.1. Der Einzelne und die Familie

KARELISCHE EIGENSCHAFTEN – VERALLGEMEINERUNGEN UND KLISCHEES

„Karelier“, „karelisch“ – es macht Sinn, von den allgemeinen Eigenschaften und Profilen der Karelier auszugehen, die diesen im Zuge sowie infolge ihrer Begegnung mit der einheimischen Bevölkerung an ihren neuen Ansiedlungsorten im Westen zugeschrieben worden waren. Das sind zunächst zwar Verallgemeinerungen und Klischees, die wissenschaftlich natürlich geprüft und hinterfragt werden müssen, aber es sind andererseits auch enorm wirkungsmächtige Leitbilder, die verhaltenssteuernd in den Begegnungssituationen aktiviert worden waren.

Diese Eigenschaften, die mit den Umsiedlerkareliern verbunden wurden, sind im Befragungsmaterial nur ganz spontan geäußert worden und sie bringen in der Regel die eigenen Erfahrungen zum Ausdruck. Nur in einigen Antworten schlugen literarisch vorgeprägte Einstellungen durch, wie etwa die Bezeichnung der Karelier als „Naturkinder“, die möglicherweise auf deren Charakterisierung durch Topelius zurückgeht.1

Im Befragungsmaterial des finnischen Museumamts von 1957 waren die am häufigsten erwähnten Eigenschaften die Lebhaftigkeit der Karelier sowie ihre Gesprächigkeit.2 Eine dritte Eigenschaft war ihre Gastfreundlichkeit, eine vierte die Offenheit, mit der die Karelier auch über private Angelegenheiten sprachen. Oft erwähnte Eigenschaften waren desgleichen Frohsinn, Höflichkeit, Anpassungsfähigkeit sowie Eintracht und ihr starker Zusammenhalt untereinander. Manchmal wurden auch ihr Sinn für Humor sowie, im Kontrast zu den Einheimischen, ihre Fähigkeit Spaß zu verstehen wahrgenommen. Dass in diese Beschreibungen immer auch die Vergleiche mit den Eigenschaften der jeweils eigenen Kultur einflossen und sie auch den spezifischen Neigungswinkel des Beobachters enthalten, liegt natürlich in der Natur einer Begegnung mit dem anderen: Fremdbeobachtung und Selbstbeobachtung gehen hier Hand in Hand.

Als besonders auffällige Charakterisierung begegnet man im Befragungsmaterial immer wieder der Feststellung, dass die karelischen Frauen sehr fleißig gewesen wären – im Gegensatz zu deren Männern, denen besonders am Beginn der Umsiedlungszeit sogar „Faulheit“ angelastet wurde, was andererseits aber wiederum in Widerspruch zu der Beobachtung steht, dass die karelischen Männer später von den Einheimischen gerade als sehr unternehmerisch charakterisiert worden waren. Als eine negative Eigenschaft dagegen hatte man an beiden Geschlechtern den Hang zu Ruhmsucht und zu Eigenlob auszusetzen, was zumeist ihre Neigung bedeutete, Karelien oder die ehemalige Heimat zu sehr zu loben. In krassem Widerspruch zu den Beschreibungen positiver Eigenschaften bemängelten westfinnische Informanten auch ihre Geschwätzigkeit, ihr übertriebenes Jammern oder auch „zu süßes“ Benehmen, sowie ihre mangelnde Vertrauenswürdigkeit. Doch das waren vereinzelte Erwähnungen. Im Allgemeinen hatten einige Einheimische im Hinblick auf ihre Kontakte zu den karelischen Umsiedlern deren Neugierde und ihr zu schnelles sich Bekannt- und Heranmachen als ärgerlich empfunden, was auch in deren unvermitteltem Duzen seine verbale Ausdrucksform gefunden hatte. Auf Kritik war die ganze karelische Lebensart gestoßen, weil sie insgesamt als zu verschwenderisch empfunden wurde, z.B. mit dem Essen wie mit der Kleidung.

Wenn man genauer differenziert und vergleicht, so bemerkt man, dass die Karelier aus den verschiedenen Teilen Kareliens unterschiedliche Charaktereigenschaften zugeschrieben bekommen hatten. So sind etwa die orthodoxen Grenzkarelier, von denen sich viele in Nord-Savo angesiedelt hatten, vielfach für ihre sehr große und warme Gastfreundschaft erwähnt worden. Die Umsiedler von der Karelischen Landenge wiederum hatte man für „aufgeklärter“ als die Grenzkarelier gehalten; sie wiesen nach Ansicht der einheimischen Informanten ein höheres allgemeines Bildungsniveau auf sowie auch eine bessere Schulung, wie man das im Vergleich zwischen Lutheranern und Orthodoxen damals generell noch oft angetroffen hatte. Die Orthodoxen (13,6%) von den karelischen Umsiedlern kamen von den östlichsten Gemeinden. Sie sprachen die „karelische Sprache“, eine nahe verwandte Sprache des Finnischen.3 Sie mussten verständlich sein für die finnischsprachigen Beamten und Nachbarn, weil in Finnland nur die schwedische Sprache eine offizielle zweite Sprache ist. Sehr auffällig war den Einheimischen die noch stark ausgeprägte Religiosität unter den Umsiedlern, sowohl bei den Lutheranern als auch bei den Orthodoxen. Speziell den Lutheranern unter den Einheimischen fiel der häufige Kirchenbesuch sowie die Einhaltung und die Heiligung des Ruhetags auf. Die Orthodoxen waren zwar als andächtig empfunden, aber wegen ihrer verschiedenen Rituale in der vollkommen lutherischen Umgebung nicht immer verstanden worden. Man hielt sie im Extremfall sogar für abergläubisch. Einige Umsiedler waren lokal durch ihre besonderen Fähigkeiten als Wünschelrutengänger oder Hellseher bekannt geworden, an sich aber wurden solche Eigenschaften auf keine Weise als besonders karelisch empfunden.

Die meisten für karelisch gehaltenen Eigenschaften haben mit der auf die Gemeinschaft ausgerichteten Gesprächskultur sowie mit den damit verbundenen Umgangsformen zu tun. Gemeinsam ist ihnen die auf mannigfaltige Weise sich ausdrückende Offenheit, das aktive Zugehen auf den andern in der Kontaktaufnahme, der über die reine Information hinausgehende Unterhaltungscharakter der Konversation und die offene Einstellung unbekannten Menschen gegenüber wie z.B. das Duzen.4 Diese Art des Umgangs miteinander war im westlichen Finnland unbekannt und wurde als irritierend empfunden, wie das ein Einheimischer aus Häme beschreibt:

„Der Karelier spricht über seine Familienangelegenheiten, die kleinen Streitigkeiten sowie die guten und schlechten Seiten seiner Familie. Hier wird es verschwiegen.“ (Hä 194)

Das empfinden fremde Leute als zu geschwätzig. Genau zu diesen Sachen wird ein Mensch aus Häme unbedingt schweigen.

Eine karelische Frau steigt in den Bus und grüßt den Fahrer und die Leute. Der Busfahrer grüßt aber niemanden von den Fahrgästen. In Häme grüßt er nur Bekannte. Die Karelierin versucht noch etwas den Leuten zu sagen, aber niemand antwortet. Da fragt sie den Busfahrer: „Wohin bringen Sie diese Stummen?“

Die gleiche Offenheit, Empfänglichkeit, Nähe, Vertraulichkeit wie Leichtigkeit in der Gesprächskultur, die man vielfach positiv gesehen hatte, konnte daher auch belastend und zudringlich wirken.

„Es ärgert mich, dass die Karelier so neugierig sind. Nicht nur, dass sie ganz gern ihre eigenen Sachen erzählen, sie teilen auch Dinge mit, die die Einheimischen auf keinen Fall über ihre Lippen lassen würden. Von karelischer Seite wiederum hat man mir erzählt, dass es die Einheimischen nicht eilig haben, sich dem Andern zu öffnen, so dass dieser Unterschied von beiden Seiten als unangenehm empfunden werden kann.“ (Hä 602)

Die Verschlossenheit der Einheimischen von Häme war generell eine vielbenutzte Zielscheibe für stereotype Witze über deren Wortkargheit und Langsamkeit. Die Karelier hatten wiederum die in einem wortlosen Vertrag gezogenen Grenzen im Umgang mit den Einheimischen überschritten. Denn der einheimische Gesprächspartner hatte das karelische Verhalten als eine zu nahekommende Aufdringlichkeit sowie als ein Eindringen in seine Intimität empfunden – das, was er in seiner eigenen Umgebung gelernt hatte, gerade zu vermeiden, und was dieser auch selbst überhaupt nicht wollte.

Man kann diese gemeinsamen Züge der Karelier schon in deren sozialer Nähe sowie in ihren sozialen Umgangsformen erkennen, die offensichtlich bereits im karelischen Familien- und Verwandtenkreis entwickelt wurden. Sie hatten in der Begegnungssituation auch unterschiedliche Reaktionen bei den Einheimischen ausgelöst und keineswegs nur irritiert und abgestoßen. Vielmehr hatten diese unbekümmerten Formen des Aufeinander-Zugehens der Karelier auf die Einheimischen auf beiden Seiten das einander Näherkommen erleichtert.

Vergleicht man die aus den verschiedenen Teilen des Landes kommenden Ergebnisse des Befragungsmaterials aus dem Jahre 1957 mit dem Interviewmaterial von Heikki Waris, etwa zehn Jahre früher, so hatte sich in den Augen der Einheimischen wenig verändert.5 Danach hatte man an guten Eigenschaften am häufigsten erwähnt:

Frohsinn, Lebhaftigkeit, Redseligkeit

Anpassungsvermögen, Flexibilität

Geselligkeit, Gastfreun dlichkeit

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft

Fleiß, Unternehmungsgeist

Fragte man nach den schlechten Eigenschaften, so kam Folgendes zur Antwort:

Übertreibung, Angeberei, Lob der einstigen Zustände in Karelien

Keine Eigeninitiative und Faulheit (der Männer)

zu große Sorglosigkeit; Leichtsinn

Mangelnde Vertrauenswürdigkeit

zu große Lebhaftigkeit

überbordende Gesprächigkeit und Klatschsucht

Unsauberkeit

Hält man sich nun beide Zeitebenen vor Augen, so sehen wir andererseits in dieser weitgehend konstant gebliebenen Eigenschaftszuschreibung aber auch, dass diese alles andere als eine Anpassung der Karelier an die westfinnische Gesellschaft zum Ausdruck bringt, was sich völlig widersprüchlich zur Gesamteinschätzung der Umsiedlung durch Waris et al verhält. Einzelne Widersprüchlichkeiten und Inkonsistenzen in diesen Zuschreibungen erklären sich auch hier aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der jeweiligen Betrachter.

An weiteren Ergebnissen könnte man dem noch mein eigenes Interviewmaterial von Orimattila aus dem Jahre 1965 hinzufügen – es handelt sich dabei um 70 Karelier und 35 Einheimische, die das eben Gesagte vollauf bestätigten.6 Dort werden die karelischen Eigenschaften, der Häufigkeit ihrer Nennung entsprechend, wie folgt aufgelistet: Lebhaftigkeit, Frohsinn, Redseligkeit, Freundlichkeit, Ungekünsteltheit und Spontaneität, Geselligkeit, leichte Zugänglichkeit, Ehrlichkeit, isoliertes Leben im eigenen Kreise, Schläue. Zudem hatte man festgestellt, dass die Karelier unternehmungslustig, fleißig, flexibel und für Neuerungen offener wären als die Einheimischen. Die karelischen Frauen wurden als ausgesprochen angenehm wahrgenommen, die Männer dagegen vielfach in ihren negativen Eigenschaften beschrieben und z.B. als „Schwätzer“ oder „zu 80%“ als „Schlitzohren“ hingestellt – oder sie hatten sogar alle nur schlechten Eigenschaften, während die Frauen zu 99% gut waren und angeblich „alle Arbeiten“ machen mussten. Die Karelier in Orimattila bezeichneten sich selbst nicht als faul, weder die Männern noch die Frauen, und auch in den anderen Befragungsmaterialien kaum.

Insgesamt also überwogen die positiven Eigenschaften der Karelier – sofern man Lebhaftigkeit, Heiterkeit, Frohsinn und Redseligkeit für solche hält – und es wurden die negativen Eigenschaften meistens mit dem männlichen Geschlecht verknüpft – wie ja auch z.B. Faulheit in den zwei früheren Befragungsmaterialien ebenfalls nur eine den Männern zugeschriebene Eigenschaft war. Das kommt von der Tatsache, dass die Karelier nach dem Frontsoldatendienst auf ihre neuen landwirtschaftlichen Plätze warteten, um Ackerbau zu betreiben und nicht billige Dienste bei den Einheimischen machen wollten.7 Vielleicht kann man die Ablehnung der karelischen Männer durch die Einheimischen auch als eine Ablehnung eines bestimmten Männertypus sehen, der nicht zu einem sehr stereotypen westlichen Bild von Männlichkeit passte.

Nach dem Befragungsmaterial aus dem Jahre 1957 ist die übelste Eigenschaft der karelischen Männer deren Gesprächigkeit, unter der auch „leeres Sprechen“ gemeint sein könnte. In der finnischen Sprache wird das Sprichwort „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ besonders im westlichen Finnland betont. Schon Bertolt Brecht sagte: Die Finnen - Ein Volk, das in zwei Sprachen schweigt (Westfinnen und Schwedischsprachige).

Mit Gesprächigkeit kann man somit auch solche Eigenschaften verknüpfen, die nach westfinnischem Muster in ihrer Gesamtheit ein stereotypes unmännliches Bild ergeben. Das verhält sich interessanter Weise völlig konträr zur Charakterisierung der karelischen Männertypen in Väino Linnas Roman Der unbekannte Soldat, wo die karelischen Männer als Soldaten ja geradezu als ausgesprochen mutig hingestellt werden, sowie zu dem Faktum, dass die karelischen Männer überproportional viele Tapferkeitsmedaillen erhalten hatten.

Wir werden im Laufe unserer Untersuchung mehrere Antworten auf dieses Skandalon geben und glauben den Knoten der Irritationen, die die karelischen Männer bei den westfinnischen Beobachtern ausgelöst hatten, aus dem Blickwinkel der ganzheitlichen Betrachtung der karelischen Lebensform auflösen zu können.

Die Bedeutung der Familie und des Geschlechts

Familie und Geschlecht sind grundlegende Regulierungsmuster der Gesellschaft und Lebensart, so auch, und dies in ganz besonderer Weise, der karelischen. Sie stehen zwischen Individuum und Volksstamm. Viele der für typisch karelisch gehaltenen Erscheinungen gehen nun gerade auf die im Kreis der Familie und des Geschlechts etablierten Verhaltensmuster zurück. Die Familie ist geradezu der Schlüssel der karelischen Gesellschaft.

Den Einheimischen, speziell in Satakunta, Häme und Savo, war an den Umsiedlerkareliern zunächst sofort aufgefallen, dass diese der Familie eine vergleichsweise erheblich größere Bedeutung zumaßen als bei sich selbst. So hatten sie sofort die gegenseitig zum Ausdruck gebrachte enge emotionale Verbundenheit der Karelier mit ihrer Sippe – deren „Sippenliebe“ (sukurakkaus) bemerkt.8

Im Befragungsmaterial wurde das verbal so zum Ausdruck gebracht, dass sich ein Karelier „mit dem Namen des Geschlechts“ vorstellt, der Einheimische dagegen „mit dem Namen des Hauses“. Das mochte, bedingt durch den Verlust der Heimat sowie die Umsiedlung, durchaus verstärkt worden sein, hatte aber tiefere Wurzeln und der Kontrast findet auch rein sprachlich seinen Niederschlag: Im westlichen Finnland hatte man die Familiennamen oft von den Hausnamen abgeleitet, wogegen im östlichen Finnland, so wie auch bei den Kareliern, schon in den ältesten schriftlichen Dokumenten die Familiennamen stets als Sippennamen zu sehen sind.

Dieses vergleichsweise stärkere Verwandtschaftsbewusstsein sollte bei den Kareliern nach einem alten Spruch bis in die fünfte Generation reichen. Bei meinen Interviewten jedenfalls kannte man noch Verwandte bis zu Cousins und Cousinen zweiten bzw. sogar dritten Grades, wiewohl bei der jüngeren Generation dieses Bewusstsein schon viel seltener anzutreffen war. Desgleichen unterschieden die Karelier bei einzelnen Verwandtschaftsbeziehungen genauer, sie halten auch das Dorf für „eine Familie“, fand ein Einheimischer. Das waren aber nun nicht nur Namen, sondern Ausdrucksformen eines reicher strukturierten sozialen Gefüges von Bindungen und Verhaltensmustern der einzelnen Mitglieder der Familie untereinander.

Familienformen

Ins Auge gestochen hatten den Einheimischen aber auch ganz allgemein die großen, kinderreichen karelischen Familien, darunter einige wirkliche Großfamilien (finn. suurperhe), heutzutage vielfach auch als Gruppenfamilien (finn. liittoperhe) bezeichnet. Eine karelische Großfamilie war historisch gesehen eine Institution, wo die erwachsenen Söhne mit ihren Familien zusammen bei den Eltern wohnten und eine gemeinsame Esswirtschaft bildeten.9

Diese Großfamilie war historisch eine von der Schwendwirtschaft überkommene Arbeitsorganisationsform, die früher mehrere Dutzende Menschen – mit bis zu 40–50 Mitgliedern – umfasst hatte, aber sie war schon während des 19. Jahrhunderts im Verschwinden begriffen; einzelne Spuren davon zeigten sich aber noch in den Kriegsjahren.

Es gab unter den Umsiedlern aber auch noch die Form der so genannten ,erweiterten Familie‘ (laajentumaperhe), wo neben der Kernfamilie die Großeltern, die unverheirateten Onkel, Tanten und vielleicht auch Waisenkinder, z.B. Kriegswaisen, in einer Esswirtschaft zusammenlebten.

Die Großfamilie sowie die erweiterten Familien waren jedoch nie, auch in der Geschichte nicht, die einzigen Familienformen in Karelien, sondern es war auch die Dreigenerationen-Familie noch oft üblich, wo die Großeltern mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn und deren Familien zusammenwohnten – und zwar auch in den neuen Ansiedlungshäusern, wo es möglich war, im oberen Stock eine Wohnung einzurichten. Zudem war aber auch die einfache Kernfamilie in Karelien üblich.

In der Evakuierungszeit und etwas danach waren noch alle diese Familienformen bei den Kareliern zu sehen. Nach dem Forscher Olavi Mannila gab es 128 grenzkarelische und hauptsächtlich von Salmi kommende Groß- oder Gruppenfamilien, die noch nach der Evakuierung Bestand hatte, sich aber bald danach trennten; doch wurde das Geschlecht weiterhin für sehr wichtig gehalten; Kaisa Grönholm hatte bemerkt, dass sich Gruppenfamilien aus Muolaa, Kyyrölä nach der Evakuierung zwar im gleichen Dorf, aber in getrennten Haushalten angesiedelt hatten.10

Unterschiedliche Bezeichnungen für Verwandte

Wie oben schon angeklungen, hatten sich die Karelier und die Einheimischen wechselseitig auch über die jeweils unterschiedlichen Bezeichnungen für Verwandte gewundert.

Die älteste Generation hatte traditionell die Autoritätsstellung in der karelischen Familie. Sie lebte im gleichen Haushalt mit der jüngeren Generation zusammen.11 In West-Finnland gab es auf dem Lande ein Rentnersystem.12 Die Benennungen der Großeltern war verschieden. Großeltern auf dem südlichsten Teil der Karelischen Landenge hatten im Dialekt noch solche alte Bezeichnungen der finnischen Sprache wie äijä (Großvater, alter Mann) und ämmä (Großmutter, alte Frau) in Gebrauch.13 Sie galten dort zwar ebenfalls schon als altmodisch, sie wurden aber noch benutzt. In der Umgebung von Wyborg waren vaija und mummo üblich, in den nördlichen Teilen Kareliens ukko und mummo usw. Diese Benennungen ukko und mummo wurden in der finnischen Allgemeinsprache hauptsächlich nur noch in der Bedeutung für alte Männer und Frauen verwendet, also nicht speziell für Großväter und Großmütter. Sie hatten somit in den Ohren der Westfinnen schon altmodisch geklungen und wurden durch andere Bezeichnungen wie ukki (Opa) und mummi (Oma) ersetzt. Im westlichen Finnland gab es je nach Gebiet verschiedene andere ältere Bezeichnungen für die Großeltern.

Auch konnte ein karelischer Ehemann seine Frau noch mit „mein Weib“ („miu naisein“) ansprechen; das war, im Gegensatz zum Sprachverständnis der Einheimischen in seiner neuen Umgebung, nun nicht pejorativ gemeint. Für die Karelier waren diese Bezeichnungen vielmehr ganz natürlich. Auch die alte Bezeichnung akka bedeutete in den östlichsten Gemeinden in Grenzkarelien ,verheiratete Frau‘ oder ‚Mutter des Sohnes‘, ohne jeglichen abwertenden Beiklang wie im Westen; akka