12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

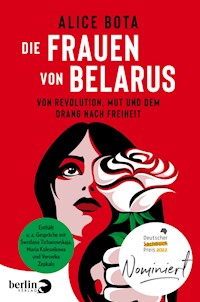

Die Revolution hat ein weibliches Gesicht

Die Bilder haben die Welt gerührt und erschüttert: Friedliche Demonstranten in Belarus trotzten dem brutalen Regime – immer und immer wieder. Die Russland-Korrespondentin Alice Bota erzählt die Geschichten der drei maßgeblichen Protagonistinnen, die zu Politikerinnen wider Willen wurden: Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo. Sie zeichnet die Geschichte des Aufstands nach und wirft die Frage auf, warum der Westen so wenig Unterstützung leistete. Das eindrückliche Porträt eines mutigen Aufstands – fast vor unserer Haustür.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Carolina Grandinetti

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht

Inhalt

Cover & Impressum

Eine kleine Gebrauchsanleitung

1. Leben im Exil

In der Schaltzentrale

Wie der Plot einer Netflixserie

2. Vor dem Sturm

Ein Politiker des Gestern

Das Ende der Apathie

Die Pandemie und die Frauen

»Es reicht!«

Ärzte in Angst

Eine Gesellschaft erwacht

3. Dreister Wahlbetrug

Die digitalen Freigeister

Mythos gleichberechtigte Frau

Wie in einer unheilvollen Ehe

»Ihr müsst mich schon töten, damit es Neuwahlen gibt«

4. »Es war eine Revolution in mir« – Swetlana Tichanowskaja

Ein politisches Aschenputtelmärchen

Bisschen breitbeinig, bisschen kerlig

Lukaschenkos größter Fehler

Plötzlich Kandidatin

»Für meine und eure Kinder. Für uns alle!«

Momente voller Verzweiflung

»Sei eine Dampflok!«

Die Geburt der Politikerin

»Ich behaupte mich«

5. Die Macht der Frauen

Proteste planen wie eine PR-Kampagne

Ikonische Bilder

Männer verfügen, Frauen führen aus

Die neue Sichtbarkeit der Frauen

6. »Wenn nicht wir Frauen, wer dann?« – Veronika Zepkalo

Die Geschichte einer Wandlung

Ein Mann des Systems

Wie schwebende Wesen aus einem Bild von Chagall

»Wir glauben, wir können, wir werden siegen!«

Schicksalstag

7. Das System schlägt zu

Das Grauen dokumentieren

Systematische Folter

Ein Volk entdeckt sich als Nation

Haft für ein weißes Kleid

Kinder als Druckmittel

»Wenn du nicht gesessen hast, bist du kein Belarusse«

8. »Die Freiheit ist den Kampf wert« – Maria Kolesnikowa

»Ich bleibe«

»Es ist ein Wunder, dass ich dieses Tempo überlebt habe«

»Ich bin eine Feministin!«

Lukaschenkos Schock

»Wir lernen Schritt für Schritt, frei zu sein«

9. Die Sprache der Zukunft

»Nur die Liebe wird uns retten«

Der Staatsapparat von Lukaschenkos Gnaden

»Als Präsident wird man geboren«

Liebe statt Gewalt

»Ein unschuldiges Opfer eines furchtbaren Systems«

Sie soll für die Zukunft stehen, er für die Vergangenheit

10. Ein weißer Fleck in Europa

Danke fürs Interesse!

Das Zögern des Westens

Wie viele Frauen bleiben vergessen?

11. Schon gescheitert oder noch nicht gesiegt?

Tichanowskajas Hoffnung: Proteste

»Vielleicht haben wir uns Romantik erlaubt«

»Jetzt ist nicht die Zeit, Parteien zu gründen«

Nach Lukaschenko fängt der Kampf erst an

Es gibt keinen Plan B

Dank

Literatur

Weitere Publikationen:

Eine kleine Gebrauchsanleitung

Ich war Zeugin, als in Georgien 2008 gegen den damaligen Präsidenten demonstriert wurde. Ich stand dabei, als 2011 in Tel Aviv Tausende gut gelaunt ihre Zelte aus Protest gegen die Wohnungsnot aufbauten. Ich folgte einem Sarg, als bei den Maidan-Protesten in der Ukraine 2014 der erste Demonstrant getötet wurde. Ich schaute ungläubig zu, als bei der Samtenen Revolution in Armenien 2018 der Machtwechsel friedlich gelang und auf den Straßen getanzt wurde. Ein Jahr später folgten die Proteste in Moskau, zu denen auch Alexej Nawalny aufrief und die nicht ganz so fröhlich waren. Ich kenne das alles. Protestbewegungen sind nicht neu für mich. Eher journalistisches Tagesgeschäft. Aber dann kam Belarus 2020.

Diese Protestbewegung hat mich um den Schlaf gebracht. Ja, wirklich: Meist wurde am Wochenende demonstriert. Dann lag das Handy neben meinem Bett, und ich verfolgte unaufhörlich die sich ständig aktualisierenden Zahlen über Festnahmen. Ich schrieb über Messengerdienste an meine belarussischen Gesprächspartner: »Hallo, ist alles in Ordnung bei Ihnen?« Oder: »Wissen Sie schon, wann Ihre Frau wieder freikommt?« Oder: »Können Sie sprechen? Sind Sie verletzt?« Manchmal wartete ich bis zum Morgengrauen auf Antwort. Wenn keine kam, wusste ich Bescheid: Haft also.

In den ersten Monaten nach der gefälschten Wahl im August 2020 konnte ich nicht durchschlafen. Das Thema, die Schicksale, das Engagement waren mir unter die Haut gekrochen. Zum einen konnte ich nicht glauben, was sich in nächster Nähe zu Deutschland abspielte. Es hat etwas Erhabenes, wenn Menschen ihre Angst überwinden und sich einem ungleichen Kampf stellen, obwohl sie so unendlich viel zu verlieren haben. Wenn sie friedlich bleiben, obwohl sie so viel Gewalt erfahren. In dem Moment, da ich dieses Vorwort schreibe, dauern die Proteste seit fast 300 Tagen an.

Klein sind sie geworden, immer weniger sichtbar, aber sie sind noch immer nicht verschwunden. Ich muss an ein Interview mit dem ukrainischen Philosophen Michail Minakow denken, der sich die Daten sozialer Proteste der vergangenen 120 Jahre angeschaut hatte. Er fand keinen einzigen vergleichbaren Protest, der so lange friedlich geblieben war wie der in Belarus.

Zum anderen schien es mir kaum zu fassen, wie lange es gebraucht hatte, bis diese Bilder in Deutschland einsickerten und schließlich Anteilnahme und Solidarität bewirkten – und wie schnell die Wirkung dieser Bilder dann doch wieder verblasste. Als wäre das Land weit weg von uns in Deutschland. Als ginge es bei den Ereignissen in Belarus nicht um viel mehr als um das Land: nämlich um den Kampf um Grundrechte. Um Freiheit. Um Selbstbestimmung. Um eine zutiefst europäische Geschichte.

Dieses Buch will eine Übersetzungshilfe sein. Es will eine Gesellschaft, die fern und fremd erscheint, in Deutschland vertrauter machen. Ich hoffe, es spricht auch zu jenen, die nichts von Belarus wissen, aber seit dem Sommer davon gehört haben. Und wer sich nicht für Belarus und Machttransitionen interessiert, den fesselt vielleicht die Geschichte dahinter von der weiblichen Selbstermächtigung. Davon, wie drei Frauen den Diktator Alexander Lukaschenko herausgefordert und sich schließlich in einer breiten Protestbewegung ihre Sichtbarkeit erkämpft haben – und wie diese Bewegung ihren Anteil daran trug, dass die Proteste gegen Lukaschenko friedlich blieben.

Deshalb will dieses Buch beides. Einerseits stellt es die drei entscheidenden politischen Akteurinnen vor: die Lehrerin und Hausfrau Swetlana Tichanowskaja, die Musikerin Maria Kolesnikowa und die IT-Managerin Veronika Zepkalo. Und andererseits gibt es Raum für viele unbekannte Frauen: Ärztinnen, Programmiererinnen, Mütter, Lehrerinnen, PR-Managerinnen, Hausfrauen, Feministinnen, die in Belarus oder im Exil leben und davon erzählen, wie dieser Sommer 2020 und die Proteste sie für immer verändert haben.

Man muss sich nichts vormachen: Natürlich ist eine so breite Massenbewegung keine allein weibliche Sache. Sie wird von allen getragen: von Konservativen wie Liberalen, von Alten wie Jungen, von Frauen wie Männern. Aber ausnahmsweise soll es nicht um die Männer gehen. Sondern um die Frauen, um ihre Geschichten der Überwindung und ihre Selbstermächtigung. Das hat es so noch nie östlich von Deutschland gegeben – und doch ist es ein universelles Thema. Ein Soundtrack, der auch in Deutschland noch oft genug abgespielt wird.

Ein Buch zu schreiben bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Manche sind mir nicht leichtgefallen. Die Frage nach der geschlechtergerechten Sprache zum Beispiel. Natürlich wandelt sich Sprache, und wie schnell Wandel manchmal gehen kann, davon erzählt nicht zuletzt auch dieses Buch. Also ist es naheliegend, mit Binnen-I oder Sternchen auszudrücken, dass Frauen nicht nur mitgemeint, sondern Teil des Ganzen sind. Zumal in einem Buch über weibliche Selbstermächtigung!

Und doch habe ich mich dagegen entschieden. Denn über weite Strecken zitiere ich belarussische Gesprächspartnerinnen. Die aber gendern nicht, wenn sie über sich selbst oder Mitstreiterinnen auf Russisch sprechen. Das ist im Russischen nicht üblich. Es ist sogar noch immer selten, weibliche Berufsformen zu benutzen: Politikerin, Ärztin, Künstlerin, Schriftstellerin. Mir jedenfalls riet meine – übrigens äußerst emanzipierte – Moskauer Russischlehrerin von der Verwendung ab. Die weibliche Form, fand sie, habe etwas »Entwertendes« an sich. Ich habe mich dennoch weiterhin als »Korrespondentin« vorgestellt – aber ich konnte und wollte diese Entscheidung nicht stellvertretend für meine Gesprächspartnerinnen treffen. Gerade wenn Sprache Selbstbestimmung widerspiegeln soll, wäre mir ein solcher Schritt übergriffig erschienen.

Mein Kompromiss: So gut wie immer nenne ich im Buch bei den allgemeinen Passagen die weiblichen Formen. Manchmal bleibt es beim generischen Maskulinum, an einigen wenigen Stellen erlaube ich mir, ein generisches Femininum auszuprobieren. Und wo die deutsche Übersetzung absurd gewirkt hätte, zum Beispiel, wenn Maria Kolesnikowa in einer Rede zum internationalen Frauentag von sich selbst als »Feminist« spricht, habe ich die Übersetzung angepasst und die weibliche Form benutzt.

Der andere Kompromiss: der Umgang mit dem Belarussischen, einer noch immer verdrängten Sprache. Schreibe ich »Belarus«, obwohl jahrzehntelang »Weißrussland« galt? Das zu entscheiden war einfach, ich bin den Empfehlungen der deutsch-belarussischen Historikerkommission gefolgt. Außerdem leuchtet mir ein, dass »Weißrussland« nach einer weiteren westlichen Oblast von Russland klingt. Aber dann wird es schon schwieriger: »belarussisch« oder »belarusisch«? Ich habe mich für Ersteres entschieden, obwohl es gute Gründe für Zweiteres gibt.

Oder die Namen der drei entscheidenden Frauen – wie schreibe ich sie? Auf Belarussisch? Dann hieße das Frauentrio Maryja Kalesnikawa, Weranika Zapkala und Swjatlana Zichanouskaja. Oder verwende ich die russische Schreibweise? Russisch ist in Belarus zweite Amtssprache, wird von der überwältigenden Mehrheit benutzt. Die Auseinandersetzung über die Sprache spielt, anders als im ukrainisch-russischen Verhältnis, bei diesem Aufstand keine Rolle. Zwei der drei Frauen beherrschen deutlich besser Russisch als Belarussisch und benutzen fast immer ihre russischen Namen. Wenn die Gesprächspartner und -partnerinnen nicht auf der belarussischen Schreibweise bestanden, bin ich deshalb der russischen Variante gefolgt. Im Buch heißen die drei Frauen Maria Kolesnikowa, Veronika Zepkalo und Swetlana Tichanowskaja, genauso wie in meinen Artikeln für die Zeit. Sicherlich ist das kein idealer Kompromiss, aber einer, mit dem die Leserinnen und Leser und vor allem hoffentlich die belarussischen Gesprächspartnerinnen leben können.

Der schmerzlichste Kompromiss betrifft die Recherche. Persönliche Treffen mit Belarussen und Belarussinnen fanden nicht in Belarus statt, sondern im Ausland. Um vor Ort Informationen und Quellen zu sammeln, war ich auf Online-Gespräche und Videoschalten angewiesen. Um die hundert Interviews habe ich in den vergangenen Monaten geführt. Jedes Gespräch beendete ich mit der Frage, ob Namensänderungen aus Sicherheitsgründen nötig seien oder die Verfremdung persönlicher Angaben. Biografische Details sucht man in dem Buch deshalb meist vergeblich – außer bei den drei bekannten Frauen. Manche Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hatten nichts dagegen, mit vollem Namen genannt zu werden – und manche änderten Wochen später dann doch ihre Einschätzung. Bei anderen war es notwendig, selbst den Vornamen zu verschleiern – diese Änderungen sind im Buch kenntlich genannt. Auf die Nennung von Nachnamen habe ich verzichtet. Selbst wenn die Gesprächspartnerin nicht dagegen war, erschien mir die Dynamik der politischen Prozesse in Belarus als zu unberechenbar und zu gefährlich, um das Wagnis einzugehen. Was gestern noch unverfänglich war, steht heute unter Strafe. Wer könnte schon sagen, was morgen ist?

Ich hatte sehr gehofft, vor Ort recherchieren zu können. Wieder und wieder hatte ich Diplomaten kontaktiert und das belarussische Außenministerium. Aber es war nichts zu machen. Die Eindrücke vom Land Belarus, die ich im Buch wiedergebe, stammen von früheren Reisen. Gegenwärtig darf ich noch immer nicht in das Land einreisen. Im Herbst 2020 hat das Regime allen ausländischen Korrespondenten und Korrespondentinnen die Akkreditierungen annulliert.

Seither gehöre ich zum Kreis jener, die kein neues Visum und keine neue Presseakkreditierung erhalten haben. Von Woche zu Woche wurde ich vertröstet, von Monat zu Monat. Einige Kollegen und Kolleginnen hatten schon lange ihre Papiere erhalten. Bis mir schließlich klar wurde, dass dieses Verschleppen in meinem Fall System hat. Ich weiß, dass sich manche europäische Diplomaten in Minsk in Hintergrundgesprächen sehr für mich eingesetzt haben, und dafür möchte ich danken. Doch das Regime, das die Corona-Pandemie weitestgehend ignoriert hat, fand sogar eine Begründung, warum es mir keine Papiere ausstellen könne: und zwar wegen Corona.

Berlin, im Juni 2021

1. Leben im Exil

In der Schaltzentrale

Die Tür fliegt auf, Swetlana Tichanowskaja kommt herein – und ist kaum wiederzuerkennen. Selbstbewusst wirkt sie, strahlend, sehr professionell, aber auch vorsichtig, irgendwie tastend. Wie sich doch ein Mensch binnen eines halben Jahres wandeln kann, denke ich.

Es ist ein verschlafener Februarsamstag in Litauen 2021. Noch kein Jahr zuvor, im vergangenen Sommer, war Swetlana Tichanowskaja die unsichere Hausfrau aus der belarussischen Hauptstadt Minsk, die das Schicksal ins Scheinwerferlicht gezerrt hatte. Sie hasste Schminke, machte sich nicht viel aus Kleidung, hatte für aufwendige Haarfrisuren keine Zeit. Jetzt trägt sie ein seriös wirkendes Etuikleid und hohe Absätze. Ihr Gesicht ist sorgfältig gepudert, die Augenbrauen sind perfekt nachgezogen, die Augen mit Lidschatten betont. Die langen Haare hat sie abgeschnitten – ihre Stylistin hat ihr zu einem kinnlangen Bob geraten. Sie sucht auch die Kleider für Swetlana Tichanowskaja aus, wenn sie auf Dienstreisen geht oder Regierungschefs trifft. Ein Visagist hat ihr beigebracht, wie sie sich am vorteilhaftesten schminkt.

Ist es nötig, das Äußere dieser 38-jährigen Frau so ausführlich zu beschreiben? Ja, denn Macht ist immer auch eine Frage der Wahrnehmung. Das weiß Swetlana Tichanowskaja mittlerweile nur zu gut. Ihr Äußeres spiegelt die innere Wandlung einer Frau wider, die sich in einem neuen Leben zurechtfinden muss. Sie wollte dieses Leben nicht. Es bedeutet eine ungeheuerliche Zumutung. Aber Swetlana Tichanowskaja versucht, es anzunehmen und auch äußerlich zu einer Person zu werden, die diese neue Rolle mit ihren Erwartungen auszufüllen vermag.

Kleider, Make-up, Interviews, Treffen mit mächtigen Politikern auf der ganzen Welt – nichts davon war im früheren Leben von Swetlana Tichanowskaja je wichtig. Damals, am 9. August 2020, mussten ihre Weggefährtinnen sie überreden, sich zu schminken. Es war der Wahltag, der alles in Belarus unwiederbringlich verändern sollte – auch ihr eigenes Leben. Swetlana Tichanowskaja gab in der Minsker Schule Nummer 137 ihren Stimmzettel ab. Sich dafür zurechtzumachen fand sie überflüssig. Aber ihre Mitstreiterinnen ließen nicht nach: Immerhin würden Hunderte internationale Reporter auf sie warten! Bilder seien wichtig! Tichanowskaja gab nach.

Früher war sie mit den Kindern meist allein in ihrer Dreizimmerwohnung in der belarussischen Hauptstadt Minsk und wartete, dass ihr Mann am Wochenende nach Hause kommen würde. Heute leitet sie in der litauischen Hauptstadt Vilnius in einem modernen Bürokomplex ihren Stab mit etwa 20 Leuten, der die gesamte Etage einnimmt. Hier ist jetzt ihre Schaltzentrale, von der aus sie ihre Botschaften an die Welt sendet: dass sie die gewählte Anführerin eines freien Belarus ist; dass die Europäische Union mehr tun muss gegen ihren Gegner, den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko; dass die Belarussen und Belarussinnen Hilfe brauchen, weil sie es angesichts der staatlichen Repressionen und der Gewalt allein nicht schaffen.

Siebter Stock des Bürokomplexes, in dem Swetlana Tichanowskajas Stab untergebracht ist. Hinter der Eingangstür sitzt ein breitschultriger Wachmann. Er schaut kurz hoch und lässt mich ohne Reaktion passieren. Der Flur teilt sich, ein Gang führt nach links, einer nach rechts. Im rechten Gang laufen Studenten und Studentinnen aus Belarus mit Kaffeebechern in der Hand. Hier im Exil arbeiten sie an einer demokratischen Zukunft daheim, recherchieren, betreiben Blogs, Youtube-Sendungen und halten Kontakte nach Belarus.

Links liegt der Trakt des Stabes. In diesen Teil der Büro-Etage dürfen nur Swetlana Tichanowskaja und ihr Team. Als Erstes kommt ihr schlichtes Büro, das an diesem Samstag abgeschlossen ist. Dann folgt ein großer offener Raum mit langen Tischreihen, der an einen Seminarraum erinnert – hier arbeitet das Team. Dahinter öffnet sich eine Küche mit Espressomaschine und Pizzakartons, die sich in der Ecke stapeln. Und dann noch ein mit Glaswänden abgetrennter Raum mit Kamera-Ausrüstung und weiß-rot-weißer Fahne, als Hintergrund für Interviews und Online-Schalten.

Swetlana Tichanowskaja hat jetzt einen Berater für internationale Beziehungen, eine Expertin für Kommunikation, die in mehreren Sprachen die Twitter- und Telegramkanäle bespielt, und eine potenzielle Ministerin für Bildungspolitik. Es gibt einen Beauftragten für die künftige Verfassungsreform und einen für die Außenpolitik. Letzterer heißt Valerij Kowalewskij, hat früher als Diplomat für Alexander Lukaschenko gearbeitet, vor 15 Jahren ernüchtert ob Lukaschenkos wiederholter Wahlfälschungen den Machtapparat verlassen und sich im Dezember 2020 Swetlana Tichanowskajas Team angeschlossen. »Meine Anführerin ist Swetlana Tichanowskaja. Ich habe für sie gestimmt«, sagt er. Es ist eine Art Schattenkabinett, auch wenn Tichanowskaja es nicht so nennt. Es bereitet sich auf die Stunde null vor: darauf, dass Alexander Lukaschenko abtritt und es endlich faire Wahlen gibt in Belarus. »Irgendwann wird ein neuer Präsident kommen. Wir wissen nicht, was Lukaschenko hinterlässt. Vielleicht bleibt da nur verbrannte Erde. Vielleicht wird man mit allem ganz von vorn anfangen müssen«, sagt Swetlana Tichanowskaja. Darauf wolle sie ihr Land nun vorbereiten.

An diesem Februarsamstag, während ihre Mutter auf die Kinder aufpasst, wird sich Swetlana Tichanowskaja noch häufiger umziehen, ausgeleuchtet werden und mit ernsthaftem Blick für die Kamera posieren. Professionelles Fotoshooting für ihre Homepage und die sozialen Medien. Sie verschwindet wieder nach nebenan, wo der Fotograf auf sie wartet. Zurück bleibt ihre Pressefrau Anna Krasulina, die vor Freude strahlt: »Toll, oder? Dort der fürchterliche Lukaschenko und hier unsere schöne Anführerin!«

Wie der Plot einer Netflixserie

Wie im Zeitraffer und unter brutal schwierigen Bedingungen vollzieht sich die Metamorphose einer vormals unpolitischen Frau zu einer Politikerin. Angela Merkel galt mal als »Kohls Mädchen«, als unbedarft und überfordert, bis sie schließlich zu einer der mächtigsten Frauen der Welt wurde. Doch wofür Merkel viele Jahre Zeit hatte, muss die Belarussin Swetlana Tichanowskaja binnen weniger Monate schaffen. Während sie sich wandelt, während sie mit ihrer neuen Rolle hadert, sieht sie täglich, wie hoch der Preis ist, den Belarussinnen und Belarussen in der Heimat zahlen: Sie werden eingesperrt, gedemütigt, geschlagen. Und jeder Belarusse, jede Belarussin kann wiederum in Echtzeit Swetlana Tichanowskaja dabei zuschauen, wie sie lernt, wie sie sich verändert und, ja, auch wie sie Fehler macht.

Müsste man einem Menschen, der das Jahr 2020 dornröschenhaft verschlafen hat, erklären, was in diesem Jahr geschehen ist, man käme aus dem Erzählen gar nicht mehr heraus. Großbritannien verabschiedete sich aus der Europäischen Union. Eine Pandemie lähmte die ganze Welt. Donald Trump suchte sich nach seiner Wahlniederlage an die Macht zurückzuputschen. Doch die unglaublichste Geschichte spielte sich mitten in Europa ab, gerade mal anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt: in Belarus. Ein Land mit 9,3 Millionen Einwohnern, gelegen zwischen der EU, der Ukraine und Russland, seit 26 Jahren von einem Diktator beherrscht.

Was 2020 in Belarus geschehen ist, klingt, als hätte sich ein überambitionierter Drehbuchschreiber eine Politserie für Netflix ausgedacht und es zu gut gemeint mit den unerwarteten Wendungen: Ein Blogger will Alexander Lukaschenko herausfordern und Präsident von Belarus werden. Doch noch bevor er als Kandidat zugelassen wird, lässt Lukaschenko ihn einsperren. Daraufhin erklärt die Frau des Bloggers, Swetlana Tichanowskaja, dass sie anstelle ihres Mannes kandidieren wolle. Sie wird belächelt, denn sie ist nur eine politisch ahnungslose Hausfrau. Und weil sie so harmlos wirkt, lässt die Wahlbehörde sie tatsächlich für die Präsidentschaftswahl zu.

Swetlana Tichanowskaja ist überfordert, doch sie bekommt Hilfe von zwei Verbündeten: der IT-Managerin Veronika Zepkalo, deren Mann Valerij ebenfalls kandidieren wollte und nicht zugelassen wurde. Und der Musikerin Maria Kolesnikowa: Auch ihr Freund Viktor Babariko wollte gegen Lukaschenko antreten und wurde dafür zusammen mit seinem Sohn verhaftet. Die Frauen ziehen gemeinsam durch belarussische Städte, sprechen auf Bühnen zu Zigtausenden und schaffen allen staatlichen Schikanen zum Trotz ein Wunder: Nie zuvor kamen in der jungen Geschichte des Landes so viele Menschen in den unterschiedlichsten Regionen zusammen. Menschen, die alle für Swetlana Tichanowskaja sind. Oder, genau genommen: Sie sind gegen den Diktator Alexander Lukaschenko. Swetlana Tichanowskaja ist lediglich das Versprechen auf eine Alternative. Mit ihr wird die Chance auf Wandel für sehr viele Menschen überhaupt erst denkbar, dann greifbar.

Doch am 9. August 2020, dem Wahltag, veranlasst Lukaschenko die dreisteste Wahlfälschung in der Geschichte des Landes. Bis auf seine Wahl 1994 hatte er jede Wiederwahl gefälscht, damit es aussah, als würde so gut wie das ganze Volk hinter ihm stehen. Aber dieses Mal war das Ausmaß der Fälschungen beispiellos. Alexander Lukaschenko ließ sich mit 80,1 Prozent zum Sieger ausrufen – eine schamlose Lüge. Nie da gewesene Proteste begannen.

Einen Tag später, in der Nacht zum 11. August, wurde Swetlana Tichanowskaja gezwungen, Belarus zu verlassen. Die IT-Managerin Veronika Zepkalo war schon am Tag der Wahl zu ihrer Familie nach Moskau gereist und stimmte dort in der Botschaft ab. Die Musikerin Maria Kolesnikowa beschloss zu bleiben – koste es, was es wolle. Seit dem 8. September 2020 sitzt sie im Gefängnis. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft.

Hier würde eine Netflixserie üblicherweise enden, Fortsetzung nicht vorgesehen. Die drei Frauen – sind besiegt. Sie sitzen im Knast oder leben in der Verbannung. Es ist vorbei. Kein Happy End.

Doch die Geschichte geht weiter. Sie erzählt vom Aufbruch, von der Sehnsucht nach einer ganz gewöhnlichen Zukunft und von der weiblichen Selbstermächtigung. Und sie hat jetzt schon Belarus verändert. Drei Frauen haben etwas losgetreten, das sich selbst mit brutalster Staatsgewalt nicht wieder einfangen lässt. Belarus wird nie mehr sein wie früher, und die Leben der drei Frauen auch nicht. Swetlana Tichanowskaja kämpft im Exil. Es ist ein doppelter Kampf, den sie führt: ein Kampf um die Zukunft ihres Landes und ein Kampf mit sich selbst, bei dem es darum geht, wer sie sein will. Die IT-Managerin Veronika Zepkalo lebt mit ihrer Familie im lettischen Riga und harrt der Rückkehr nach Belarus. Und Maria Kolesnikowa schreibt am 17. September 2020 ihren ersten Brief aus dem Gefängnis an ihren Vater.

Hallo,

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und der Hilflosigkeit gestärkt hat, als sie mich gegen meinen Willen aus dem Land bringen wollten. Vor allem, wenn man berücksichtigt, vor was für eine Entscheidung mich der erste Stellvertreter des Innenministers gestellt hat: 25 Jahre Zone (Lager) zahnlos Hemden nähen für die Sicherheitsleute oder eben ausreisen. Ich habe mich entschieden, zu bleiben. Keine Minute bereue ich meine Entscheidung! Die Freiheit ist es wert, um sie zu kämpfen. Alles wird gut! Ihr seid unglaublich!

Eure Mascha

Untersuchungsgefängnis Nummer 8, Schodino

Was für Aussichten: Hemden nähen im Akkord für Lukaschenkos Handlanger, eine typische Tätigkeit für Insassinnen eines belarussischen Straflagers. Maria Kolesnikowa hat ihre Entscheidung getroffen.

2. Vor dem Sturm

Ein Politiker des Gestern

Wann hat das alles angefangen? Wann bekam das System, das unzerstörbar wirkte, die ersten feinen Risse? Die Hauptstadt Minsk wirkt wie eine Kulisse eines längst vergangenen Sozialismus. Die Straßen sind nach Lenin, Dserschinskij und anderen sowjetischen Henkern benannt. Wuchtige Magistralen fressen sich durch die Stadt und führen an überdimensionierten Plätzen vorbei, groß und oft leer, sodass der Mensch nicht anders kann, als sich klein und nichtig zu fühlen. Sauber ist es, sehr sogar – es ist diese Art von Sauberkeit, die autokratischen Ländern oft eigen ist und bei Besuchern Eindruck schindet. Alles ist in schönste Ordnung gebracht, die Straßen sind sorgfältig gefegt, die Wände frei von Graffitis – und taucht doch mal eine Schmiererei auf, wird sie sogleich übermalt.

Üppige Fassaden aus der Stalin-Zeit säumen das Zentrum, an jeder Straßenecke gibt einem die Hammer-und-Sichel-Symbolik das Gefühl, die Sowjetunion habe hier überlebt. Und an den Rändern von Minsk stehen graue Platten in Reih und Glied, als hätte sie Leonid Breschnew eben erst fertigstellen lassen. Selbst der Geheimdienst heißt in sowjetischer Manier noch heute KGB.

Beherrscht wird die Kulisse von einem einzigen Mann. Er hasst das Internet, sieht aus wie gerade dem Politbüro entsprungen und lässt alljährlich das Jubiläum der bolschewistischen Oktoberrevolution feiern. Auf Alexander Lukaschenko ist alles ausgerichtet: die Regierung, die Fernsehsender, das Parlament, der Sicherheitsapparat, das Militär. Seit fast 27 Jahren schon. Der belarussische Publizist Anatolij Majsenja nannte Lukaschenkos System nur zwei Jahre nach dessen Wahl 1994 »einen politischen Albtraum, geschaffen aus der Vergangenheit«.

Es ist schwer, Alexander Lukaschenko politisch zu verorten. Er ist ein Politiker des Gestern. Er war für den Erhalt der Sowjetunion, hat nur kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten 1994 die sowjetischen Symbole zurückgebracht und überhöht Stalin trotz des unvorstellbaren Leids, das dieser über Belarus gebracht hat. Doch ein Kommunist ist Alexander Lukaschenko nicht. »Er hat keine konkreten sozialen Ideen, keine Ideologie, die ein Ziel oder ein Modell für die Umgestaltung der Gesellschaft formulieren würde«, schreibt der belarussische Politikwissenschaftler Valerij Karbalewitsch in einer Biografie über Alexander Lukaschenko. Lukaschenkos Ideologie heißt Macht. Er verstehe sie nicht als Mittel, sondern als Ziel in sich, als Selbstvergewisserung seiner selbst. Ich herrsche, also bin ich. »Ein Leben ohne Macht ist für Lukaschenko unvorstellbar. Es verliert jeden Sinn«, schreibt Karbalewitsch.

Vor über zehn Jahren erschien auf Russisch seine viel beachtete Lukaschenko-Biografie, die ein nicht gerade schmeichelhaftes Bild von Lukaschenko zeichnet. Karbalewitsch beschreibt ihn als einen unsteten, komplexbeladenen Menschen, der durch einen unersättlichen Machthunger getrieben ist. Ein Machtfanatiker. Lukaschenko weise gewisse pathologische Charakterzüge auf, stellte Karbalewitsch schon damals fest. Er sei zu allem bereit, wenn es seiner Macht diene.

Nach so einer Veröffentlichung wähnte ich Valerij Karbalewitsch im Ausland, doch er lebt noch immer in Belarus und lacht höflich über die Frage, wie es möglich sei, dass er in Minsk unbescholten seiner Arbeit nachgehe. »Lukaschenko ist nicht wichtig, was über ihn geschrieben wird, sondern dass über ihn geschrieben wird. Als ich in Moskau war, stand mein Buch über ihn in den Läden in einer Reihe mit den Biografien über Thatcher und de Gaulle. Das schmeichelt ihm.«

Alexander Lukaschenko hat es viele Jahre lang vermocht, gesellschaftliche Stimmungen zu erahnen und den richtigen Ton zu finden, wenn er zum Volk sprach. Als er sich 1994 zur Präsidentschaftswahl aufstellen ließ, gewann er, weil er den Korruptionsbekämpfer gab, Reformen und ein besseres Leben versprach. Kaum war er an der Macht, erfand er sich neu: als Garant für Stabilität, für Frieden und Ruhe in Belarus.

Er verbesserte die Lebensbedingungen, die Gehälter stiegen, die hohe Inflation ging zurück, die Wirtschaftsleistung nahm zu. Aber er scheute echte Reformen. Weder modernisierte er die staatlichen Industrien und sorgte dafür, dass die Betriebe global konkurrenzfähig werden, noch schuf er bessere Bedingungen für Unternehmer und Selbstständige. Er konservierte das alte System. »Lukaschenko kann seiner Natur nach kein Reformer sein«, sagt Karbalewitsch. Er sei kein Mann der Zukunft. Schon vor über einem Jahrzehnt schrieb der Politologe, dass es für Alexander Lukaschenko unmöglich geworden sei, je abzutreten. Das System, das er erschaffen hat, ist in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen ganz und gar auf ihn ausgerichtet: Alexander Lukaschenko ist das System geworden, das sich keinerlei Veränderungen erlauben darf. Denn Veränderungen könnten den Zusammenbruch bedeuten.

Doch wie konnte in einem Land, in dem das Gestern über das Heute regiert, der kühne Glaube aufgehen, dass es gar so etwas wie eine Zukunft, ein anderes Leben geben könnte?

Als ich nach dem Anfang dieser unglaublichen Geschichte suche, stelle ich fest: Es gibt ihn nicht, diesen einen entscheidenden Moment, der alles auf den Kopf stellt, den ultimativen Wendepunkt. Die Veränderung hat sich angeschlichen. Es sind viele individuelle Erlebnisse, die am Ende zu einem Ausbruch führen – oder besser: einem Aufbruch.

Manche spürten die Veränderung schon im März 2006, als Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahl fälschen ließ – damals hatte auch Swetlana Tichanowskajas außenpolitischer Berater den Staatsapparat verlassen. Für manche kündigte sie sich im Dezember 2010 an, als Lukaschenko wieder die Wahl fälschte und sein Apparat die Opposition mit bis dahin beispiellosen Repressionen und hohen Haftstrafen büßen ließ. Für wieder andere trat der Wendepunkt 2017 ein, als Alexander Lukaschenko die berüchtigten Forderungsschreiben der Behörden an jene verschicken ließ, die nicht genug Steuern zahlten.

Lukaschenkos Dekret Nummer 3 zur »Vorbeugung von sozialem Schmarotzertum« bestrafte alle, die keine Steuern zahlten oder nicht genug, weil sie zu wenig verdienten – also Arbeitslose, Künstler, Blogger, Freischaffende, Beschäftigte in Teilzeit. Mit einem Schlag demütigte Lukaschenko Zigtausende Menschen. Online verabredeten sich in ganz Belarus Hunderte Menschen zu Protesten, wenn einer dieser »Glücksbriefe«, wie die Betroffenen die Schreiben nannten, ins Haus geflattert kam.

Das Ende der Apathie

Für Swetlana Tichanowskaja begann die persönliche Wende erst im Mai 2020 mit den Repressionen gegen Manager, Geschäftsleute und Blogger, die Alexander Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl herausfordern wollten, als auch ihr Mann Sergej festgenommen wurde. Tichanowskaja suchte die Politik nicht, aber die Politik fand sie. Kurz darauf wurden der angesehene Bankmanager Viktor Babariko und sein Sohn Eduard verhaftet – Babariko war in Belarus bekannt und galt als der aussichtsreichste Kandidat gegen Alexander Lukaschenko, wenn dieser denn eine echte Wahl zugelassen hätte. Wieder andere spürten ihre Abkehr vom Regime erst nach dem Betrug am 9. August 2020, als es mit unvorstellbarer Gewalt jeden Protest zu ersticken suchte und etwas geschah, womit Alexander Lukaschenko nicht gerechnet hatte: So wie es drei Frauen waren, die Lukaschenkos größte politische Krise ausgelöst hatten, waren es nun die Frauen, die sich gegen die Gewalt des Regimes erhoben. Ihre Gesichter sollten die Bilder der Proteste prägen.

Geschwelt hatte die Unzufriedenheit mit Alexander Lukaschenko schon lange. Der Staat brach immer häufiger den ungeschriebenen Vertrag, der in den Neunzigerjahren zwischen Herrscher und Volk geschlossen worden war: Die Regierung garantierte soziale Absicherungen wie in der Sowjetzeit, politische Stabilität und einen minimalen Wohlstand. Lukaschenko versprach wieder und wieder ein Einkommen von 500 Dollar im Monat – eine für ihn »heilige« Zahl. Im Gegenzug verlangte er, dass die Bürger erst gar nicht auf die Idee kamen, an der Politik teilzuhaben. Ihre Aufgabe: den Status quo mitzutragen. Oder wenigstens zu ertragen.

Doch seit der Wirtschaftskrise vor etwa zehn Jahren verstärkte sich der Frust über das Leben im eigenen Land, das so viele Zumutungen und so wenige Versprechungen bereithielt. Die Wirtschaft stagnierte, die Staatsbetriebe erwiesen sich oft als nicht rentabel, die Einkommen sanken, die staatlichen Gängelungen nahmen zu. In den Küchen der grauen Wohnwaben, dort, wo schon in der Sowjetunion hinter verschlossenen Türen über Politik diskutiert und über Despoten gelästert wurde, gedieh mit den Jahren offenbar die stille Verzweiflung darüber, wie allein der Mensch in seiner Not ist und wie satt er es hat, vom Staat verhöhnt zu werden.

Alles hätte dennoch die nächsten Jahre weiter vor sich hin gären können. Jahre, in denen sich die stille Mehrheit im Land irgendwie arrangiert hätte mit den alltäglichen Zumutungen, weiterhin weggesehen hätte aus Furcht vor Repressionen, den Ungewissheiten, die auf Veränderungen folgen, oder schlichtweg aus Gleichgültigkeit. Denn Belarus ist eben nicht Nordkorea, innerhalb des Systems gab es immer schon begrenzte Freiheiten, solange man sich aus der Politik heraushielt.

»Ich war unpolitisch wie 90 Prozent der Belarussen. Bei uns herrschte die Haltung vor: Was kannst du schon ausrichten?«, sagt Swetlana Tichanowskaja. Sie erinnert sich sehr gut, wie sie sich in dieser Gleichgültigkeit eingerichtet hatte. »Die Leute haben in ihren kleinen Familien gelebt, in denen alles gut war. Und wenn sie rausgingen, dann verschlossen sie vor vielem die Augen«, erzählt sie. »So konnte man leben. Es ist einfacher, bestimme Dinge nicht wahrzunehmen.«

Wer es nicht länger aushielt, der reiste eben aus, nach Russland, in die Ukraine, nach Polen oder Litauen. Diktaturen leben von der Angst. Sie bläuen dem Menschen von klein auf ein, den Kopf gesenkt zu halten, duldsam und dankbar zu sein. Sie machen aus schönen Menschen geduckte, die durchs Leben eilen. Jede Diktatur funktioniere so, dass einer Angst macht und andere Angst haben, schrieb die deutsche Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, die Jahrzehnte in der rumänischen Diktatur überlebte. Die Diktatur lässt den Menschen denken, sein Nachbar könnte ein potenzieller Feind sein; dass er nicht nach rechts und nicht nach links schauen darf, sondern am besten mit zusammengekniffenen Augen stur geradeaus blickt, so ist es am sichersten; dass er sich nicht interessiert für das, was um ihn herum geschieht, sondern nur für die eigene, abgeschirmte kleine Welt. Und selbst in diese dringt die Angst ein.

Der Mensch gewöhnt sich an die Angst, aber er vergisst sie nie ganz. Er lernt, mit ihr einzuschlafen und aufzuwachen, aber sie bleibt das Hintergrundrauschen seines Lebens. In Belarus hat bis zum Sommer 2020 eine stabile Mehrheit ihr Leben in Apathie gelebt – seltsam unberührt von dem, was in ihrem Land vor sich ging, das Hintergrundrauschen immer leicht hörbar.

Eines der vielen Stereotype über Belarus lautet, dass die Belarussen friedfertig und duldsam seien, viel weniger kämpferisch und aufrührerisch als ihre ukrainischen oder polnischen Nachbarn. Es gibt sogar ein Wort im Belarussischen, das sich schwerlich ins Deutsche übersetzen lässt, aber oft benutzt wird, um diese merkwürdige Schicksalsergebenheit zu fassen: pamjarkounasz. Der belarussische Autor Anton Somin erzählt einen Witz, um Fremden die Bedeutung des Wortes begreiflich zu machen: »Im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments wird in einen abgedunkelten Raum ein Stuhl gestellt, dessen Sitzfläche von einem Nagel durchbohrt ist. Ein Russe setzt sich darauf, springt sofort auf, fängt an zu fluchen und zerbricht den Stuhl im Zorn. Ein Ukrainer setzt sich darauf, springt sofort auf, zieht den Nagel aus dem Stuhl, versteckt ihn in der Hosentasche und murmelt: ›Den kann ich noch mal brauchen.‹ Der Belarusse setzt sich auf den Stuhl, rutscht hin und her und sagt nachdenklich: ›Muss wohl so sein.‹«

Die belarussische Gesellschaft, will der Witz sagen, ist es gewohnt, viel hinzunehmen. Aber als die Corona-Pandemie das Land erreicht, ist sie nicht mehr bereit, die Zumutungen weiter zu ertragen.

Die Pandemie und die Frauen

Warum jetzt? Warum nicht früher? Warum nicht 2006, warum nicht 2010 oder 2015?

Oleg Aizberg ist ein bekannter Psychiater, der in Minsk seine Praxis betreibt. Er sieht an seinen Patienten, welche Folgen die Corona-Pandemie für das Land und seine Menschen hat. Die psychischen Erkrankungen nehmen zu, die Angststörungen, die Depressionen, der Alkoholismus. Die Folgen der Pandemie ähnelten sich überall auf der Welt, sagt Aizberg, als wir im Januar 2021 sprechen. »Der Unterschied zu uns in Belarus ist, dass die Machthaber uns immer gesagt hatten, es gebe gar kein Problem. Und plötzlich sahen alle, dass es doch sehr schlimm steht.«

Die Frage, warum die Belarussen ausgerechnet jetzt genug hatten von Alexander Lukaschenko, lässt Aizberg eine Weile überlegen. Politik, antwortet er dann, habe bis zur Pandemie keine Rolle im Leben der meisten Menschen gespielt. Man wusste, dass es Repressionen gibt und Menschen für sprichwörtlich nichts im Gefängnis landen. Für die Mehrheit im Land schien diese Ungerechtigkeit aber weit weg. Es traf immer die anderen, die Haudegen der alten liberalen Opposition. Nie einen selbst. Swetlana Tichanowskaja kannte nicht mal die Namen der Oppositionspolitiker, die bei den Wahlen der vergangenen Jahre verhaftet worden waren und teils Jahre im Gefängnis einsaßen. Sie wusste nichts über Politik. Bis sie durch die Verhaftung ihres Mannes plötzlich selbst betroffen war.

»Wir nennen das ›moralische Distanz‹«, sagt Aizberg. Was zeitlich und räumlich weit weg scheint, entbindet von dem Gefühl, handeln zu müssen. Das Corona-Virus aber, meint Aizberg, rückte plötzlich alles ganz nah heran an die Menschen. Das Virus konnte jeden und jede treffen. Ganz gleich, ob Lukaschenko treu ergeben oder oppositionell, ob Staatsbediensteter, Ärztin, Verkäuferin oder Soldat. So gut wie jeder kannte jemanden, der erkrankt war, schwer an Covid-19 litt oder gar an dem Virus gestorben war. »Hinzu kam die dreiste Lüge, alles sei in bester Ordnung«, sagt Aizberg.

Fragt man das Frauentrio Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo, was die Pandemie für das Schicksal Lukaschenkos bedeutet, geben sie fast identische Antworten. »Die Menschen waren erschöpft davon, wie unfähig Lukaschenko mit der Pandemie umging«, sagt Maria Kolesnikowa, als sie noch in Freiheit war. »Die Respektlosigkeit und Verachtung des Regimes gegenüber den Menschen waren abstoßend«, sagt Swetlana Tichanowskaja. »Lukaschenkos Worte waren der letzte Tropfen, der das Fass vor den Protesten zum Überlaufen brachte«, sagt Veronika Zepkalo. »Lukaschenkos Respektlosigkeit war nicht länger auszuhalten. Als wir sahen, dass uns der Staat nicht hilft, hat es uns gereicht.«

»Es reicht!«

Die Unzufriedenheit greift um sich, und sie erreicht auch die 38-jährige Ljudmila in Bobruisk. Bobruisk ist eine mittelgroße Stadt, die recht zentral in Belarus liegt. Sie hat eine so leidvolle Geschichte, dass es einem Tränen in die Augen treibt – aber eigentlich ist sie ziemlich typisch für belarussische Städte und Dörfer. Eben die ganz gewöhnliche Grausamkeit, die mit den deutschen Soldaten einzog. Vor dem Zweiten Weltkrieg, in besseren Zeiten, blühte in Bobruisk die jüdische Kultur. Fast ein Drittel der Bewohner waren Juden, es gab etwa 30 Synagogen. »Hauptstadt Israels« wurde Bobruisk genannt – bis im Juli 1941 die Deutschen die Stadt besetzten. Sie töteten 14 000 Juden und Jüdinnen.

In einem Bericht der Einsatzgruppe B wurde Ende Dezember 1941 vermeldet, Bobruisk sei nun »judenfrei«. In der historischen Festung der Stadt betrieben die Deutschen ein KZ für sowjetische Kriegsgefangene und löschten dort 80 000 Menschenleben aus. Als die 1. Belarussische Front der Roten Armee 1944 schließlich Bobruisk befreite, war nur weniger als ein Drittel der früheren Bevölkerung verblieben. Die anderen waren tot, deportiert oder geflohen.

Wenn Ljudmila das heutige Bobruisk beschreibt, dann fällt ihr wenig Gutes zu ihrer Heimatstadt ein. Sicher, es gibt einige schöne herrschaftliche Bauten. Aber die Deutschen hatten ganze Arbeit geleistet: Fast die Hälfte der Häuser wurde im Krieg zerstört. Auf den Ruinen der Stadt erbauten die Bolschewiki ihr sozialistisches Ideal: sowjetische Architekturklötze, ausladende Straßen und viel Industrie. Das staatliche Reifenwerk Belshina ist der größte Arbeitgeber für die gut 212 000 Einwohner, das Aushängeschild. 1998 war Alexander Lukaschenko hier zu Besuch und tätschelte Autoreifen.

Jahre später nannte er Bobruisk »eine im Wesentlichen jüdische Stadt«, die er deshalb mit einem »Schweinestall« verglich. Viele Bobruisker, vor allem die Männer, erzählt Ljudmila, machten sich auf in andere Länder, nach Polen, Russland oder in die Ukraine, auf der Suche nach Arbeit und besserer Bezahlung. Die Frauen – blieben zurück. Bobruisk ist keine blühende Stadt, kein Ort der Hoffnung oder der Veränderung. Gesellschaftliches Engagement, Proteste gar? »Die Bobruisker waren nicht bereit, überhaupt aktiv zu werden«, sagt Ljudmila.

Ende der Leseprobe