17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Duncker & Humblot

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

"Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus" ist eine wegweisende Analyse, die tiefgreifende Einblicke in die Ursprünge, die Entwicklung und die aktuelle Situation des Parlamentarismus bietet. Der Autor enthüllt die historischen Wurzeln und die vielschichtigen geistigen Strömungen, die die Grundlagen moderner demokratischer Systeme geprägt haben. Mit beeindruckender Expertise führt der Autor den Leser durch die verschiedenen Epochen und Denkschulen, die den Weg zu unseren heutigen parlamentarischen Institutionen geebnet haben. Von den Idealen der Aufklärung bis zu den Herausforderungen der Gegenwart werden die Schlüsselideen und philosophischen Debatten eingehend beleuchtet. Doch dieses Buch ist weit mehr als nur eine historische Abhandlung. Es bietet eine scharfe Analyse der aktuellen geistesgeschichtlichen Strömungen, die den Parlamentarismus beeinflussen. Von der Globalisierung über technologische Entwicklungen bis hin zu kulturellen Veränderungen werden die dynamischen Kräfte untersucht, die die Zukunft der parlamentarischen Demokratie prägen. "Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus" ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der ein tiefes Verständnis für die komplexe Entwicklung und die aktuellen Herausforderungen des demokratischen Systems sucht. Mit klarem Blick und profundem Wissen bietet der Autor eine fesselnde Perspektive auf die geistigen Strömungen, die unsere politische Landschaft formen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

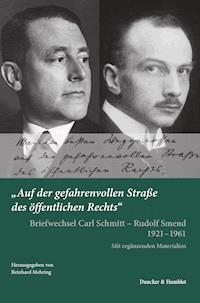

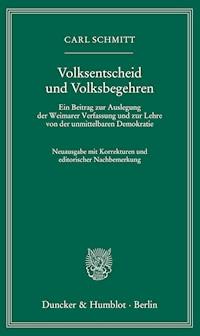

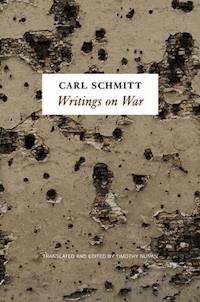

Ähnliche

[1]

CARL SCHMITT

Die geistesgeschichtliche Lagedes heutigen Parlamentarismus

[3]

CARL SCHMITT

Die geistesgeschichtliche Lagedes heutigen Parlamentarismus

Zehnte Auflage

Duncker & Humblot · Berlin

[4]

Veröffentlicht unter Mitwirkung des wissenschaftlichen Beirats der Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Auflage 1923 2. Auflage 1926 3. Auflage 1961 4. Auflage 1969 5. Auflage 1979 6. Auflage 1985 7. Auflage 1991 8. Auflage 1996 9. Auflage 2010

Alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH Druck: Das Druckteam, Berlin Printed in Germany

ISBN 978-3-428-15030-4(Print) ISBN 978-3-428-55030-2 (E-Book) ISBN 978-3-428-85030-3 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706

Internet: http://www.duncker-humblot.de

[5]

Vorbemerkung

(über den Gegensatz vonParlamentarismus und Demokratie)

Die zweite Auflage dieser Abhandlung über die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus ist im wesentlichen unverändert geblieben. Dadurch soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, daß sie sich über jede Diskussion erheben wollte. Eher besteht Grund zu einer in etwa gegenteiligen Besorgnis. Eine unbeirrt wissenschaftliche Erörterung, die sich jeder parteipolitischen Ausnutzung entzieht und niemandem Propagandadienste tut, dürfte heute den meisten unpraktisch, weltfremd und anachronistisch vorkommen. Es ist also zu befürchten, daß eine sachliche Diskussion politischer Begriffe wenig Interesse und der Wunsch nach einer solchen Diskussion wenig Verständnis findet. Vielleicht geht die Epoche der Diskussion überhaupt zu Ende. Die im Sommer 1923 erschienene erste Auflage dieser Abhandlung ist im allgemeinen so aufgenommen worden, daß derartige pessimistische Vermutungen sich auch an diesem bescheidenen Fall zu bestätigen scheinen. Dennoch wäre es unrecht, die vereinzelten Beispiele sachlicher Kritik zu mißachten; insbesondere verlangt die eingehende und gedankenreiche Besprechung eines so hervorragenden Juristen wie Richard Thoma (Archiv für Sozialwissenschaften, 1925, Bd. 53, S. 212ff.) eine ausführliche Erwiderung.

Die höchst phantastischen politischen Ziele allerdings, die Thoma am Schluß seiner Besprechung andeutungsweise bei mir vermutet, darf ich wohl mit Stillschweigen übergehen. Der sachliche, durch politische Kombinationen nicht beirrte Einwand geht dahin, daß ich die geistige Grundlage des Parlamentarismus in ganz veralteten Gedankengängen finde, weil ich Diskussion und Öffentlichkeit für die wesentlichen Prinzipien des Parlaments halte; [6] derartiges sei vielleicht vor einigen Generationen maßgebende Vorstellung gewesen, heute aber stände das Parlament längst auf einer ganz anderen Basis. Daß der Glaube an Öffentlichkeit und Diskussion heute als etwas Veraltetes erscheint, ist auch meine Befürchtung. Es fragt sich deshalb nur, welcher Art denn die neuen Argumentationen oder Überzeugungen sind, die dem Parlament seine neue geistige Grundlage geben. Natürlich ändern sich im Laufe der Entwicklung sowohl die Institutionen wie die Ideen der Menschen. Ich sehe aber nicht, worin der heutige Parlamentarismus, wenn die Prinzipien der Diskussion und der Öffentlichkeit wirklich entfallen, eine neue Grundlage finden könnte und weshalb die Wahrheit und Richtigkeit des Parlaments dann noch einleuchtend wären. Wie jede große Institution, so hat auch das Parlament besondere, eigentümliche Ideen zur Voraussetzung. Wer sie kennen lernen will, wird sich gezwungen sehn, auf Burke, Bentham, Guizot und J. St. Mill zurückzugehen und wird dann feststellen müssen, daß nach ihnen, ungefähr seit 1848, wohl zahlreiche praktische Erwägungen, nicht aber neue prinzipielle Argumente vorgebracht worden sind. Im letzten Jahrhundert hat man das freilich kaum bemerkt, weil der Parlamentarismus in engster Verbindung mit der vordringenden Demokratie gleichzeitig vordrang, ohne daß beides klar unterschieden wurde1. Heute aber, nach dem gemeinsamen Siege, tritt der Gegensatz zutage und kann der Unterschied von liberal-parlamentarischen und massendemokratischen Ideen nicht länger unbeachtet bleiben. Man wird sich also mit jenen, wie Thoma sich ausdrückt, „verschimmelten“ Größen beschäftigen müssen, weil nur aus ihren Gedankengängen heraus das Spezifische des Parlamentarismus zu erkennen ist und nur bei ihnen das Parlament den Charakter einer eigenartig fundierten Institution erhält, die sowohl gegenüber den Konsequenzen [7] der unmittelbaren Demokratie, als gegenüber Bolschewismus und Fascismus eine geistige Überlegenheit wahren kann. Daß der heutige parlamentarische Betrieb das kleinere Übel ist, daß er immer noch besser sein wird als Bolschewismus und Diktatur, daß es unabsehbare Folgen haben würde wenn man ihn beseitigte, daß er „sozial-technisch“ eine ganz praktische Sache ist, alles das sind interessante und zum Teil auch richtige Erwägungen. Aber es ist nicht die geistige Grundlage einer besonders gearteten Institution. Der Parlamentarismus besteht heute als Regierungsmethode und politisches System. Wie alles was besteht und erträglich funktioniert, ist er nützlich, nicht mehr und nicht weniger. Es läßt sich vieles dafür geltend machen, daß es so wie heute immer noch besser geht als bei unerprobten andern Methoden und daß ein Minimum von Ordnung, wie es heute doch tatsächlich vorhanden ist, durch leichtsinnige Experimente gefährdet würde. Derartige Überlegungen wird jeder verständige Mensch durchaus gelten lassen. Aber sie bewegen sich nicht in der Sphäre eines prinzipiellen Interesses. So anspruchslos wird doch wohl niemand sein, daß er mit einem „Was sonst?“ eine geistige Grundlage oder eine moralische Wahrheit für erwiesen hielte.

Alle spezifisch parlamentarischen Einrichtungen und Normen erhalten erst durch Diskussion und Öffentlichkeit ihren Sinn. Das gilt insbesondere von dem verfassungsmäßig heute offiziell noch anerkannten, wenn auch praktisch kaum noch geglaubten Grundsatz, daß der Abgeordnete von seinen Wählern und seiner Partei unabhängig ist; es gilt von den Vorschriften über Redefreiheit und Imum nitäten der Abgeordneten, über die Öffentlichkeit der Parlamentsverhandlungen usw. Diese Einrichtungen werden unverständlich, wenn das Prinzip der öffentlichen Diskussion keinen Glauben mehr findet. Es ist nicht so, als könnte man einer Institution nachträglich beliebige andere Prinzipien unterschieben und wenn ihre bisherige Grundlage entfällt, irgendwelche Ersatzargumente einfügen. Wohl kann dieselbe Institution verschi1denen praktischen Zwecken dienen und deshalb verschiedene praktische Rechtfertigungen erfahren. Es gibt eine „Heterogonie der Zwecke“, einen Bedeutungswandel der praktischen Gesichtspunkte und einen Funktionswandel der praktischen Mittel, aber es gibt keine Hetero- [8] gonie der Prinzipien. Wenn wir z. B. mit Montesquieu annehmen, daß das Prinzip der Monarchie die „Ehre“ ist, so läßt sich dieses Prinzip nicht einer demokratischen Republik unterschieben, ebensowenig wie sich auf dem Prinzip der öffentlichen Diskussion eine Monarchie fundieren läßt. Zwar scheint das Gefühl für die Besonderheit der Prinzipien zu schwinden und eine grenzenlose Unterschiebbarkeit für möglich gehalten zu werden. In der eingangs erwähnten Besprechung von Thoma ist das eigentlich der Grundgedanke aller Einwände, die er gegen meine Abhandlung erhebt. Aber leider verrät er keineswegs, welches denn die angeblich so zahlreichen, neuen Prinzipien des Parlamentarismus eigentlich sind. Er begnügt sich damit, in einem kurzen Hinweis von wenigen Worten „nur die Schriften und Reden von Max Weber, Hugo Preuß und Friedrich Naumann aus den Jahren 1917ff.“ zu erwähnen. Was bedeutete der Parlamentarismus für diese gegen das kaiserliche Regierungssystem ankämpfenden deutschen Liberalen und Demokraten ‘? Im wesentlichen und höchsten ein Mittel der politischen Führerauslese, einen sicheren Weg, politischen Dilettantismus zu beseitigen und die Besten und Tüchtigsten zur politischen Führerschaft gelangen zu lassen. Ob das Parlament tatsächlich die Fähigkeit besitzt, eine politische Elite zu bilden, ist sehr zweifelhaft geworden. Heute wird man wohl nicht mehr so hoffnungsvoll über dieses Auslese-Instrument denken; viele werden derartige Hoffnungen schon als veraltet ansehn, und das Wort „Illusionen“, das Thoma gegen Guizot braucht, könnte leicht auch jene deutschen Demokraten treffen. Was die zahlreichen Parlamente der verschiedenen europäischen und außereuropäischen Staaten an politischer Elite in hunderten von Ministern ununterbrochen hervorbringen, rechtfertigt keinen großen Optimismus. Aber noch schlimmer und für jene Hoffnungen fast vernichtend: in manchen Staaten hat es der Parlamentarismus schon dahin gebracht, daß sich alle öffentlichen Angelegenheiten in Beute- und Kompromißobjekte von Parteien und Gefolgschaften verwandeln und die Politik, weit davon entfernt, die Angelegenheit einer Elite zu sein, zu dem ziemlich verachteten Geschäft einer ziemlich verachteten Klasse von Menschen geworden ist.

Für eine prinzipielle Betrachtung ist das jedoch nicht [9] entscheidend. Wer glaubt, der Parlamentarismus garantiere die beste politische Führerauslese, hat diese Überzeugung heute allerdings meistens nicht mehr als ideellen Glauben, sondern als eine nach englischen Vorbildern konstruierte, auf dem Kontinent zu erprobende, praktisch-technische Hypothese, die man vernünftigerweise sofort aufgibt, wenn sie sich nicht bewährt. Doch kann sich seine Überzeugung auch mit dem Glauben an Diskussion und Öffentlichkeit verbinden und dann gehört sie zur prinzipiellen Argumentation des Parlamentarismus. Das Parlament ist jedenfalls nur solange „wahr“, als die öffentliche Diskussion ernst genommen und durchgeführt wird. „Diskussion“ hat hier aber einen besonderen Sinn und bedeutet nicht einfach Verhandeln. Wer alle möglichen Arten von Verhandeln und Verständigung als Parlamentarismus und alles andere als Diktatur oder Gewaltherrschaft bezeichnet – wie M. J. Bonn in seiner „Krisis der europäischen Demokratie“ und auch R. Thoma in seiner oben genannten Besprechung -, umgeht die eigentliche Frage. Auf jedem Gesandtenkongreß, jedem Delegiertentag, in jeder Direktorensitzung wird verhandelt; ebenso wie zwischen den Kabinetten der absoluten Monarchen, zwischen ständischen Organisationen, zwischen Christen und Türken verhandelt wurde. Daraus ergibt sich noch nicht die Institution des modernen Parlaments. Man darf die Begriffe nicht auflösen und das Spezifische der Diskussion nicht außer acht lassen. Diskussion bedeutet einen Meinungsaustausch, der von dem Zweck beherrscht ist, den Gegner mit rationalen Argumenten von einer Wahrheit und Richtigkeit zu überzeugen oder sich von der Wahrheit und Richtigkeit überzeugen zu lassen. Gentz – hierin noch von dem Liberalen Burke belehrt – formuliert es treffend: das Charakteristische aller Repräsentativverfassungen (er meint das moderne Parlament zum Unterschied von ständischen Vertretungen) ist, daß die Gesetze aus einem Kampf der Meinungen (nicht aus einem Kampf der Interessen) hervorgehen. Zur Diskussion gehören gemeinsame Überzeugungen als Prämissen, Bereitwilligkeit, sich überzeugen zu lassen, Unabhängigkeit von parteimäßiger Bindung, Unbefangenheit von egoistischen Interessen. Heute werden die meisten eine solche Uninteressiertheit kaum für möglich halten. Aber auch [10] diese Skepsis gehört zur Krise des Parlamentarismus. Die eben erwähnten, offiziell noch geltenden Bestimmungen der parlamentarischen Verfassungen lassen deutlich erkennen, daß alle eigentümlich-parlamentarischen Einrichtungen diesen besonderen Begriff der Diskussion voraussetzen. Der überall wiederkehrende Satz zum Beispiel, daß jeder Abgeordnete Vertreter nicht einer Partei, sondern des ganzen Volkes und an keinerlei Anweisungen gebunden ist (auch die Weimarer Verfassung hat ihn in Artikel 2 r aufgenommen), die typisch wiederkehrenden Garantien der Redefreiheit und die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen sind nur bei richtig verstandener Diskussion sinnvoll. Verhandlungen dagegen, bei denen es nicht darauf ankommt, die rationale Richtigkeit zu finden, sondern Interessen und Gewinnchancen zu berechnen und durchzusetzen und das eigene Interesse nach Möglichkeit zur Geltung zu bringen, sind natürlich auch von mancherlei Reden und Erörterungen begleitet, aber nicht im prägnanten Sinne Diskussion. Zwei Kaufleute, die sich nach einem Konkurrenzkampf einigen, sprechen über die beiderseitigen wirtschaftlichen Möglichkeiten, jeder sucht selbstverständlich seinen Vorteil wahrzunehmen, und so kommen sie zu einem geschäftlichen Kompromiß. Die Öffentlichkeit ist bei dieser Art von Verhandlung ebenso unangebracht, wie sie bei einer wahren Diskussion vernünftig ist. Verhandlungen und Kompromisse hat es, wie gesagt, überall in der Weltgeschichte gegeben. Die Menschen wissen, daß es meistens vorteilhafter ist, sich zu vertragen als zu streiten und ein magerer Vergleich besser als ein fetter Prozeß. Das ist zweifellos richtig, aber nicht das Prinzip einer besonders gearteten Staatsoder Regierungsform.