22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Duncker & Humblot

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

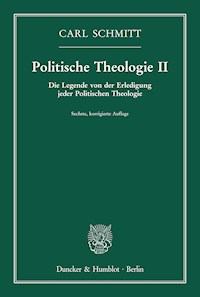

In seinem Alterswerk setzt sich Carl Schmitt mit der These seines langjährigen Bekannten und Kritikers Erik Peterson auseinander, der die Unmöglichkeit jeder politischen Theologie behauptet hatte. Er hält dem zum Katholizismus konvertierten Theologen entgegen, dass dessen Kritik das typische Produkt einer protestantischen Krisentheologie sei, die von der Fiktion sauberer Trennungen zwischen Politik und Religion ausgehe. Nach weiteren Widerlegungen geht Carl Schmitt in einem ausführlichen Nachwort auf Hans Blumbergs Verteidigung der »Legitimität der Neuzeit« ein und entwirft ein Bild von der Selbstzerstörung des modernen Menschen in einer gänzlich profanierten Welt mit neuen Feindschaften.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

CARL SCHMITT

Politische Theologie II

CARL SCHMITT

Politische Theologie II

Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie

Sechste, korrigierte Auflage

Duncker & Humblot · Berlin

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Erste Auflage

1970

Zweite Auflage

1984

Dritte Auflage

1990

Vierte Auflage

1996

Fünfte Auflage

2008

Sechste, mit Korrekturen aus Carl Schmitts Handexemplar(Nachlass Landesarchiv NRW, RW 265 Nr. 28245) und einem Personenverzeichnis Alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH Druck: Das Druckteam, Berlin Printed in Germany ISBN 978-3-428-15221-6 (Print) ISBN 978-3-428-55221-4 (E-Book) ISBN 978-3-428-85221-5 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾ Internet: http://www.duncker-humblot.de

Hans Barion zu seinem 70. Geburtstag 16. Dezember 1969

Inhaltsverzeichnis

Hinweis zur Orientierung des Lesers

Einführung

I.

Die Legende von der endgültigen theologischen Erledigung

1

Inhalt der Legende

2.

Hans Barions Kritik der Politischen Theologie

3.

Die gegenwärtige Aktualität der Erledigungs-Legende (Hans Maier – Ernst Feil – Ernst Topitsch)

II.

Das legendäre Dokument

1

Entstehung und zeitliche Begrenzung des Stoffes

2.

Politisch-theologische Einschaltung: le roi règne et ne gouverne pas

3.

Begrenzung von Stoff und Fragestellung auf der politischen Seite: Die Monarchie

4.

Begrenzung von Stoff und Fragestellung auf der theologischen Seite: Der Monotheismus

5.

Eusebius als der Prototyp Politischer Theologie

6.

Die Konfrontation Eusebius – Augustinus

III.

Die legendäre Schlußthese

1

Die Aussagen der Schlußthese

2.

Die Aussagekraft der Schlußthese

Nachwort . Zur heutigen Lage des Problems: Die Legitimität der Neuzeit

Personenverzeichnis

Hinweis zur Orientierung des Lesers

Der Titel Politische Theologie II nimmt Bezug auf meine Schrift Politische Theologie, die 1922 (2. Aufl. 1934) im gleichen Verlag erschienen ist. Ich untersuche jetzt eine kurze theologische Abhandlung von Erik Peterson aus dem Jahre 1935, die inzwischen zu einer wissenschaftlichen Legende wurde. Die Legende erzählt, daß diese kurze Abhandlung Petersons von 1935 jede Politische Theologie endgültig erledigt habe. Etwas Ähnliches behauptet auch Peterson selbst in der Schlußthese seiner Abhandlung. Eine so schöne Legende sollte man nicht stören wollen – zerstören kann man sie ohnehin nicht. Meine Untersuchung gilt deshalb dem internen Verhältnis, das zwischen Argumentation und Schlußthese innerhalb der Abhandlung obwaltet. Das theologische Gesamtwerk ihres Verfassers, Professor Erik Peterson, insbesondere die Entwicklung seiner Theologie von 1922 – 1960, gehört nicht mehr zum Thema meiner Einzel-Analyse.

Wenn ich die so eng begrenzte Einzel-Analyse einer Abhandlung aus dem Jahre 1935 einem großen Theologen, Ecclesiologen, Kanonisten und Rechtshistoriker wie Hans Barion zum 16. Dezember 1969 – dem Datum seines 70. Geburtstages – vorlege, muß ich mich gegen einige naheliegende Mißdeutungen verwahren. Das wissenschaftliche Gesamtwerk Barions ist viel zu groß und umfassend, als daß es durch die Widmung einer kleinen Arbeit würdig geehrt werden könnte. Barion ist ein Jurist vom Range Rudolf Sohms, einer der großen universalen Forscher und Lehrer der Rechtswissenschaft, und ich frage mich, ob durch mein opusculum nicht der Eindruck einer inadäquaten Geste entsteht, so daß es vielleicht richtiger wäre, eine persönliche Widmung zu unterlassen.

Ich habe viele sachliche und persönliche Gründe, Hans Barion meine Verehrung und Dankbarkeit zu bekunden, nicht nur für [10] seine fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen, deren vorbildliche Gelehrsamkeit für mich fruchtbar geworden ist, sondern auch für sein besonderes Interesse an meinen rechtswissenschaftlichen Bemühungen. Er hat sich in drei großen Aufsätzen der Jahre 1959, 1965 und 1968 mit meinen Gedanken kritisch auseinandergesetzt1. Die letzte dieser Auseinandersetzungen steht in seiner fünften Studie zum Zweiten Vatikanischen Konzil und ist in der Festschrift Epirrhosis zu meinem 80. Geburtstag 1968 veröffentlicht2. Sie betrifft das Problem der Politischen Theologie. Barion spricht darin auch von Petersons Abhandlung, erklärt eine Auseinandersetzung mit ihr für notwendig und nennt sie eine „parthische Attacke“. Dieses Wort hat mich beeindruckt und gab mit den Anstoß, einer alten Herausforderung zu gedenken und den Parther-Pfeil aus der Wunde zu ziehen.

So ist meine Einzel-Analyse entstanden. Sie ist nur eine Vorarbeit für andere und nicht mehr als der Bericht über eine kathartische Operation, den ich hier deponiere, als Zeugnis einer langen, an theoretischen, praktischen und persönlichen Erfahrungen reichen, vierzigjährigen Weggenossenschaft, die einen Legisten und einen Kanonisten im Geiste ihres jus utrumque miteinander verbunden hat. Die sach-thematische Weiterführung meiner [11] Schrift Politische Theologie von 1922 verläuft in einer Gesamtrichtung, die beim jus reformandi des 16. Jahrhunderts ansetzt, bei Hegel einen Höhepunkt findet und heute überall erkennbar ist: von der Politischen Theologie zur Politischen Christologie.

Dezember 1969

Carl Schmitt

1 Hans Barion, Ordnung und Ortung im Kanonischen Recht, in: Festschrift für Carl Schmitt, hrsg. von H. Barion, E. Forsthoff und W. Weber, Berlin 1959, S. 1 – 34; H. Barion, Kirche oder Partei? Römischer Katholizismus und politische Form, in: Der Staat 4 (1965), S. 131 – 176; H. Barion, Weltgeschichtliche Machtform? Eine Studie zur Politischen Theologie des II. Vatikanischen Konzils, in: Festschrift Epirrhosis, Berlin 1968, S. 13 – 59.

2 Hans Barion, Das Zweite Vatikanische Konzil. Kanonistischer Bericht I (in: Der Staat 3 [1964], S. 221 – 226); Bericht II (in: Der Staat 4 [1965], S. 341 – 359); Bericht III (in: Der Staat 5 [1966], S. 341 – 352). Bericht IV behandelt die Soziallehre des Konzils und ist als Beitrag zu der Festschrift Säkularisation und Utopie, Ebracher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1967, S. 187 – 233, erschienen unter dem Titel: Das konziliare Utopia. Eine Studie zur Soziallehre des I. Vatikanischen Konzils; Bericht V behandelt die Staatslehre des Konzils und ist in dem Beitrag zu der Festschrift Epirrhosis für Carl Schmitt zum 80. Geburtstag, Berlin 1968, S. 13 – 59, erschienen unter dem Titel: Weltgeschichtliche Machtform? Eine Studie zur Politischen Theologie des II. Vatikanischen Konzils.

Einführung

Für Atheisten, Anarchisten und positivistische Scientisten ist jede politische Theologie – wie auch jede politische Metaphysik – wissenschaftlich längst erledigt, weil Theologie und Metaphysik für sie als Wissenschaft längst erledigt sind. Sie verwenden den Terminus nur noch polemisch als Schlag- und Schimpfwort, um eine totale, kategorische Verneinung zu bekunden. Aber die Lust der Verneinung ist eine schöpferische Lust; sie ist imstande, das Verneinte aus einem Nichts zu produzieren und es dialektisch zu erschaffen. Wenn ein Gott eine Welt aus dem Nichts erschafft, dann verwandelt er das Nichts in etwas ganz Erstaunliches, nämlich in etwas, woraus eine Welt erschaffen werden kann. Heute bedarf es dazu nicht einmal mehr eines Gottes. Es genügt eine Selbst-Behauptung, Selbst-Bestätigung und Selbst-Ermächtigung, eine der vielen Wort-Zusammensetzungen mit Selbst, ein sogenannter Autokomposit, um unabsehbare neue Welten aufscheinen zu lassen, die sich und sogar die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit selber produzieren – wenigstens die Laboratoriumsbedingungen.

Die Erledigung jeder politischen Theologie, mit der wir uns in unserer Untersuchung beschäftigen, will mit solchen atheistischen, anarchistischen oder positivistischen Erledigungen nichts zu tun haben. Der Autor dieser polemischen Verneinung jeder politischen Theorie, Erik Peterson, ist kein Positivist wie Auguste Comte, kein Anarchist wie Proudhon oder Michael Bakunin und auch kein Scientist modernen Stils, vielmehr ein christlicher Theologe von großer Frömmigkeit. Er schickt seiner Erledigung eine Widmung „Sancto Augustino“ und ein Gebet zu dem großen Kirchenvater als Vorbemerkung voraus. Seine Erledigung ist eine theologische Erledigung jeder Politischen Theologie. Das kann für keinen Atheisten und keinen außertheologischen Betrachter das letzte Wort sein. Es könnte ihn nur [13] interessieren als ein Fall innertheologischer Selbstkritik und Selbstzerstörung, als eine ungewollte Aufhebung jedes politisch- relevanten Gottesglaubens und jeder sozial-relevanten Theologie, ein Fall, von dem man – je nachdem – mit Genugtuung oder mit Entsetzen Kenntnis nimmt.