10,99 €

Mehr erfahren.

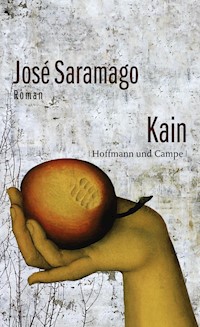

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Korrektor Raimundo Silva hat den Auftrag, ein Buch über die Historie Lissabons auf Fehler durchzusehen. Als er das Manuskript an einer entscheidenden Stelle eigenmächtig ändert, bekommt nicht nur das Buch eine ganz und gar neue Ausrichtung, sondern auch Silvas Leben. Portugals bedeutender Romancier erzählt vom Schreiben, vom Sieg der Phantasie über die Fakten und vom Beginn einer wunderbaren Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

José Saramago

Die Geschichte der Belagerung von Lissabon

Roman

Aus dem Portugiesischen von Andreas Klotsch

Hoffmann und Campe

Für Pilar

Solange du die Wahrheit nicht erlangst, wirst du sie nicht verbessern können. Wenn du sie aber nicht verbesserst, wirst du sie nie erlangen. Unterdessen sei unverzagt.

Buch der Ratschläge

Der Korrektor sagt, Jawohl, dieses Zeichen heißt Deleatur, wir verwenden es, wenn es etwas zu streichen und zu tilgen gilt, das Wort selbst drückt es aus, und es gilt sowohl für einzelne Buchstaben als auch für ganze Wörter, Mutet mich wie eine Schlange an, die, im Begriff, sich in den Schwanz zu beißen, im letzten Augenblick davor zurückschreckt, Gut beobachtet, Herr Doktor, o ja, wir hängen sehr am Leben, sogar eine Schlange würde im Angesicht der Ewigkeit zaudern, Malen Sie mir das Zeichen auf, aber langsamer, Ist kinderleicht, es langt, die Bewegung zu verfolgen, wer unachtsam schaut, wird meinen, die Hand zieht einen schrecklichen Kreis, aber nein, sehen Sie, mein Schwung führte nicht zum Ausgangspunkt, sondern dran vorbei, einwärts, und nun fahre ich weiter hinab, bis ich den unteren Teil der Kurve schneide, und was da schließlich zustande kommt, ähnelt nur dem Großbuchstaben Q, sonst nichts, Schade, die Zeichnung versprach so viel, Begnügen wir uns mit der Illusion von Ähnlichkeit, doch wahrlich, ich sage Ihnen, Herr Doktor, mit Verlaub, der prophetische Stil, das Besondere des Lebens bestand schon immer in den Unterschieden, Was hat das mit typographischer Korrektur zu tun, Die Herren Schriftsteller leben in den oberen Sphären, sie vergeuden ihr kostbares Wissen nicht an so läppische, unerhebliche Dinge, als da wären unreine Buchstaben, Fische oder Fliegenköpfe, so klassifizierten wir die Fehler zu Zeiten, als noch mit Hand gesetzt wurde, Unterschied und Fehlerhaftigkeit, das war damals eins, Ich gestehe, meine Deleaturs geraten mir weniger entschieden, allemal krähenfüßig, da verlasse ich mich auf das geübte Auge der Setzer, denn diese Sippschaft steht gleich neben der im Rätsellösen versierten Familie der Apotheker, die gar noch das Ungeschriebene entziffern können, Und dann mögen die Korrektoren kommen und die Probleme lösen, Ihr seid unsere Schutzengel, bei euch geben wir uns in Obhut, Sie, beispielsweise, erinnern mich an meine peinlich genaue Mutter, die mir den Haarscheitel so lange bearbeitete, bis er wie mit dem Lineal gezogen wirkte, Besten Dank für diesen Vergleich, doch sofern Ihre liebe Mutter schon gestorben ist, sollten Sie sich nun höchstselbst perfektionieren, es kommt allemal der Tag, da ernsthaftere Korrektur vonnöten ist, Korrigieren, das tue ich ja, größere Schwierigkeiten aber behebe ich mit leichter Hand, indem ich ein Wort über das andere schreibe, Das habe ich gemerkt, Sagen Sie es nicht in diesem Ton, ich gebe mein Mögliches, und wer sein Bestes gibt, Der ist zu mehr nicht verpflichtet, jawohl, vor allem wenn er, wie in Ihrem Falle, nicht gern ändert, wenn ihm die Lust am Austauschen, das Gespür für das Verbessern, abgeht, Wir Autoren bessern immerzu, wir sind mit dem Erreichten nie zufrieden, kann auch nicht anders sein, die Vollkommenheit hat Heimstatt nur in Himmelsgefilden, Allerdings ist ein Verbessern seitens der Autoren von anderer Natur, ist problemhaft, weicht sehr ab von unserem Korrigieren, Sie wollen sagen, die Korrektorengilde hat Gefallen an ihrem Tun, So weit wage ich nicht zu gehen, es ist eine Frage von Berufung, und Korrektor aus Berufung, so etwas gibt es nicht, bewiesen aber scheint, wir Korrektoren sind in tiefster Seele Wollüstlinge, Das höre ich zum ersten Mal, Jeder Tag beschert Freuden und auch Kummer, obendrein nutzbringende Lektionen, Aus Ihnen spricht die Erfahrung, Sie beziehen sich auf die Lektionen, ich auf die Wollust, Freilich spricht aus mir persönliche Erfahrung, und die werden Sie mir ja nicht absprechen wollen, doch hat mir auch die Beobachtung von fremder Leute Betragen, die in nicht geringerem Maße erbauliche Moralunterweisung ist, Nutzen gebracht, Unter Ihrem Kriterium könnte man manche Autoren der Vergangenheit als Männer Ihrer Gilde bezeichnen, als bewundernswerte Korrektoren, ich denke da nur an Balzacs Korrekturbögen, die ein sprühendes Feuerwerk an Verbesserungen und Hinzufügungen sind, So auch unser einheimischer Eça, damit das Vaterland nicht unerwähnt bleibe. Fürwahr, Eça und auch Balzac würden sich heute die glücklichsten Menschen wähnen, wenn sie so vor einem Computer säßen, interpolierend, transponierend, Zeilen überfliegend, Kapitel austauschend, Und wir, die Leser, würden erfahren, welche Wege und Irrwege sie gingen, bis sie zur Endfassung gelangten, sofern es so etwas gibt, Aber, aber, entscheidend ist nicht das Ergebnis, was nutzte es, die tastenden, zögerlichen Versuche eines Camões oder Dante zu kennen, Der Herr Doktor sind ein praktischer Mensch und leben bereits im zweiundzwanzigsten Jahrhundert, Sagen Sie, die anderen Zeichen, haben auch die lateinische Namen, wie das Deleatur, Ob sie haben, oder hatten, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, vielleicht waren die so schwer auszusprechen, dass sie untergegangen sind, In der Nacht der Zeiten, Verzeihen Sie, wenn ich dagegenhalte, diesen Ausdruck würde ich nicht verwenden, Wohl weil er ein Gemeinplatz, Keineswegs deshalb, die Gemeinplätze, die gestanzten Sätze, die Floskeln, die Salbadereien, die Almanachsentenzen, die stehenden Wendungen und Sprichwörter, all das kann auch den Eindruck von etwas Neuem erwecken, sofern man das vorausgehende und das folgende Wortgut richtig handhabt, Und warum würden Sie nicht Nacht der Zeiten sagen, Weil die Zeiten von sich aus aufhörten Nacht zu sein, als die Menschen zu schreiben anfingen, oder, wie gesagt, zu korrigieren, was von anderer Quintessenz ist, und andere Transfiguration, Der Satz gefällt mir, Mir auch, besonders weil ich ihn grad eben zum ersten Mal vorgebracht habe, beim zweiten Mal wirkt er gewiss weniger originell, Ist dann wohl bereits Gemeinplatz, Oder Topos, das ist der wissenschaftliche Ausdruck, Ich meine, aus Ihren Worten eine gewisse skeptische Bitterkeit herauszuhören, Ich nenne es eher bitteren Skeptizismus, Wer das eine sagt, meint auch das andere, Oder doch nicht, die Schriftsteller pflegen eigentlich ein gutes Ohr zu haben für diese Unterschiede, Vielleicht sind meine Trommelfelle hart geworden, Verzeihung, es war keine Absicht, Ich bin nicht empfindlich, also sagen Sie mir erst einmal, warum Sie so verbittert sind, oder skeptisch, wie auch immer, Nun, Herr Doktor, führen Sie sich das Tagwerk des Korrektors vor Augen, bedenken Sie die Tragödie, dass er einmal, zweimal, dreimal, oder vier- oder fünfmal Bücher lesen muss, die, Die nicht einmal eine einzige Lektüre verdienten, Mit Verlaub, diese harten Worte stammen nicht aus meinem Munde, ich weiß sehr gut, wo mein Platz in der Gesellschaft des gedruckten Wortes ist, wollüstig zwar, o ja, eingestandenermaßen, doch auch achtungsvoll, Was sollte daran so schrecklich sein, im Übrigen schien mir dies die einleuchtende Folgerung Ihres Satzes, jene beredte Unterbrechung da, auch wenn die Gedankenstriche nicht erkennbar waren, Falls Sie es genau wissen wollen, wenden Sie sich an die Schriftsteller, reizen Sie sie halb mit dem, was ich, und halb mit dem, was Sie da sagten, und Sie werden erleben, wie Ihnen Bescheid getan wird mit der berühmten Anekdote von dem Maler Apelles und dem Schuster, der zufolge Letzterer den Künstler auf einen Fehler an der Sandale einer Figur hinwies und sich hernach, als der Künstler diesen erkennbar beseitigt hatte, dazu verstieg, Urteile über die Anatomie des Knies abzugeben, worauf Apelles den Dreistling ergrimmt zurechtwies, Schuster bleib bei deinem Leisten, ein historischer Ausspruch, Niemand lässt sich gern in seinen Garten spähen, In diesem Falle hat Apelles recht, Mag sein, doch nur solange kein Gelehrter der Anatomie die Prüfung des Gemäldes vornimmt, Sie sind bis ins Mark ein Skeptiker, Jeder Autor ein Apelles, doch die Versuchung des Schusters ist sehr menschengemäß, und nur ein Korrektor hat gelernt, dass die verbessernde Arbeit als Einziges auf der Welt nie aufhört, Des Schusters Versuchung mögen Sie beim Korrekturlesen meines Buches oft gespürt haben, Das Alter beschert uns ein Gutes, das ein Schlechtes ist, es besänftigt uns, und die Versuchungen, wiewohl unabweislich, sind dann weniger drängend, Mit anderen Worten, Sie sehen den Fehler an der Sandale, schweigen aber, Nein, ich übersehe den Fehler am Knie, Gefällt Ihnen das Buch, Es gefällt mir, Klingt aber gar nicht begeistert, Von Begeisterung habe ich in Ihrer Frage ebenso wenig verspürt, Das ist Taktik, der Verfasser, so schwer es ihm auch fällt, hat doch ein bisschen bescheiden zu tun, Bescheiden sein ist dem Korrektor stetes Gebot, und sollte er eines Tages unbescheiden sein, so zwingt er sich, als Mensch, dennoch höchst vollkommen zu sein, Sie haben den Satz unkorrigiert gesprochen, haben in einem Atemzug das Verbum sein dreimal verwendet, gestehen Sie nur, das ist unverzeihlich, Bleiben Sie mir fort mit dem Leisten, beim freien Reden ist alles erlaubt, Aber unverziehen ist Ihnen, dass Sie mit Ihrem Urteil so zurückhaltend sind, Ich erinnere Sie, Korrektoren sind nüchtern besonnene Menschen, sie haben viel erlebt an Literatur und an Leben, Mein Buch, erinnere ich Sie, ist ein Geschichtswerk, So, in der Tat, würde ich es bezeichnen, gemäß klassischer Einteilung der Gattungen, jedoch, und weitere Gegensätzlichkeiten, Herr Doktor, möchte ich, bei meiner Zurückhaltung, nicht hervorkehren, alles, was nicht Leben ist, ist eben Literatur, Etwa auch die Geschichte, Die vor allem, ohne Sie beleidigen zu wollen, Und die Malerei, und die Musik, Die Musik widerstrebt, seit es sie gibt, mal so, mal so, sie möchte sich vom Wort befreien, wohl aus Neid, und fügt sich doch immer wieder, Und die Malerei, Nun, die Malerei ist weiter nichts als mit Pinseln verfasste Literatur, Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass die Menschheit, lange bevor sie des Schreibens kundig war, bereits malte. Sie kennen die Redensart, Hast keinen Hund du, jag mit der Katz, anders gesagt, wer nicht schreiben kann, der malt, oder zeichnet, eben das tun die kleinen Kinder, Sie möchten, mit anderen Worten, sagen, es gab die Literatur schon vor ihrer eigenen Geburt, O ja, genauso wie, mit anderen Worten, auch der Mensch davor schon ein solcher war, Das scheint mir eine recht originelle Betrachtung, Mitnichten, Herr Doktor, schon König Salomo, in fernen Zeiten, versicherte, unter der Sonne gäbe es nichts Neues, nun, wenn das schon damals, in jenen versunkenen Epochen, galt, was dann heute sagen, dreißig Jahrhunderte später, sofern ich mich recht daran erinnere, was in der Enzyklopädie steht, Ist schon seltsam, ich, und gar noch Historiker, fände auf Anhieb nicht, dass es schon so lange her ist, Das ist der Zeit halt eigen, sie verrinnt unmerklich, ein Mensch ist mit seinen alltäglichen Dingen befasst, plötzlich besinnt er sich und ruft aus, Mein Gott, wie die Zeit verfliegt, grad eben noch lebte König Salomo, und nun sind schon dreitausend Jahre vergangen, Sie haben den verkehrten Beruf, will mir scheinen, Philosoph müssten Sie sein, oder Historiker, denn Sie haben, was solche Künste an Anstrich und Gepräge erfordern, Mir fehlt die Ausbildung, Herr Doktor, was verlangen Sie von einem schlichten Menschen ohne Ausbildung, hatte ja schon viel Glück, dass ich mit ordentlichen natürlichen Anlagen auf die Welt kam, aber, sozusagen, im Rohzustand, als Schliff fernerhin nur die Grundunterweisung, mehr nicht, Sie könnten sich als Autodidakt ausgeben, als Produkt Ihrer eigenen, ehrbaren Anstrengung, das ist keine Schande, die Gesellschaft in alten Zeiten rühmte sich ihrer Autodidakten, Das ist vorbei, es kam der Fortschritt, und vorbei war’s damit, heute wird ein Autodidakt scheel angeschaut, nur wer Gedichte und Geschichten zur Zerstreuung schreibt, darf sich weiterhin Autodidakt nennen, er ist fein heraus, mir aber, gesteh ich Ihnen, fehlt zum literarischen Schöpfen die Gabe, Werden Sie doch Philosoph, Mann, Der Herr Doktor ist ein Spaßmacher von feinem Humor, meisterlich beherrschen Sie die Ironie, ich frage mich, wieso Sie auf die Geschichte verfallen sind, die doch eine ernste, tiefschürfende Wissenschaft ist, Ironisch bin ich nur im realen Leben, Das wollte auch mir so scheinen, dass die Geschichte nicht reales Leben ist, sondern Literatur, jawohl, mehr nicht, Aber die Geschichte war reales Leben, war es in einer Zeit, als man sie noch nicht Geschichte nennen konnte, Sind Sie sich da so sicher, Herr Doktor, Wahrlich, mich dünkt, Sie sind ein wandelndes Fragezeichen mit Beinen und ein Zweifel mit Armen, Fehlt mir nur der Kopf, Alles zu seiner Zeit, als Allerletztes wurde das Hirn erfunden, Der Herr Doktor ist ein Gelehrter, Bester Freund, übertreiben Sie nicht, Möchten Sie die neuesten Korrekturbögen sehen, Nicht nötig, die Autorkorrekturen sind eingebracht, der Rest ist routinemäßige Abschlusskorrektur, und die ist in Ihre Hände gelegt, Danke für Ihr Vertrauen, Ein wohlverdientes, Also Herr Doktor meinen wirklich, dass die Geschichte und das wahre Leben, Jawohl, meine ich, Dass die Geschichte einst reales Leben war, will ich sagen, Da hege ich nicht den geringsten Zweifel, Was würde aus uns, gäbe es das Deleatur nicht, seufzte der Korrektor.

Zum Zeitpunkt, wenn erst ein mindestens tausendmal so scharfes Auge wie das naturgegebene imstande wäre, am östlichen Himmel den anfänglichen Unterschied auszumachen, mit dem der Frühmorgen sich von der Nacht abhebt, da jedes Mal erwachte der Muezzin. Stets zu dieser Stunde wachte er auf, zusammen mit der Sonne, ob Sommer oder Winter, und er benötigte kein Zeitmessgerät, es langte der minimale Wandel des Dunkels im Zimmer, ahnend erspürte er das Licht, auf der Stirnhaut, gleichsam ein zarter Hauch, über die Brauen, oder die erste und fast unwägbare Liebkosung, zu der, soviel man weiß oder glaubt, denn es ist ein bis heute nicht entschleiertes Geheimnis, nur die schönen Huris imstande sind, die in Mohammeds Paradies harren. Ein Geheimnis, und auch Wunder, wenn nicht unergründbares Mysterium, ist deren Gabe, Jungfräulichkeit gleich nach Einbuße wiederzuerlangen, dieses augenscheinlich höchste Glücksgut im ewigen Leben, was letztgültig beweist, dass mit diesem Leben hier die eigenen und fremden Mühsale nicht enden, so wenig wie die unverdienten Leiden. Der Muezzin schlug die Augen nicht auf. Er durfte noch ein Weilchen liegen, unterdessen sich die Sonne, ganz langsam, dem Erdhorizont näherte, jedoch noch so fern war, dass kein Hahn in der Stadt den Kopf hochstreckte und nach des Morgens Regungen forschte. Freilich, es bellte ein Hund, vergebens, denn alle anderen schliefen noch, vielleicht träumten sie, dass sie im Traum bellten, mit dem Gedanken, es ist nur Traum, und sie schliefen weiter, umgeben von einer Welt gewisslich anregender Düfte, indes kein Duft so bedrängend, dass er sie aufschreckte, nicht der unverwechselbare Geruch von Gefahr oder von Angst, um nur diese elementaren Beispiele zu nennen. Der Muezzin erhob sich, tastete sich durch das Dunkel, er fand seine Kleidung, streifte sie über und verließ den Raum. Still lag die Moschee da, nur die zaghaften Schritte hallten unter den Bögen, ein Schlurfen achtsamer Füße, so als fürchtete er, von der Erde geschluckt zu werden. Zu keiner anderen Stunde des Tages oder der Nacht spürte er diese Angst vor dem Unsichtbaren, nur in diesem morgendlichen Augenblick, wenn es die Treppe hinaufzusteigen galt, um von der Höhe des Minaretts die Gläubigen zum ersten Gebet zu rufen. Ein abergläubischer Skrupel peinigte ihn, ein Gefühl von schwerer Schuld, bei dem Gedanken, die Sonne stünde bereits über dem Fluss, und da erst schreckten die Einwohner aus dem Schlaf, geblendet vom hellen Licht, und sie würden, unter großem Geschrei, nach dem Verbleib des Muezzins fragen, der sie zur vorgesehenen Stunde nicht geweckt hatte, hierauf einer, von mehr Erbarmen, riefe, Vielleicht liegt er krank danieder, aber nein, er würde verschwunden sein, von einem Geist der großen Finsternisse ins Erdinnere entführt. Die Wendeltreppe hinaufzusteigen war mühsam, zumal dieser Muezzin bereits ein alter Mann war, glücklicherweise brauchten ihm, anders als den Mauleselinnen am Mühlenschwengel, nicht die Augen verbunden zu werden, um Schwindelanfälle zu verhindern. Oben angekommen, spürte er auf dem Gesicht die morgendliche Frische und das Vibrieren des aufhellenden Lichts, des noch farblosen, denn noch kann nicht Farbe haben jenes reine Klar, das dem Tag vorausgeht und auf der Haut einen feinen Schauer auslöst, wie unsichtbare Finger, ein einzigartiges Gefühl, das einem die Frage eingibt, ob die diskreditierte göttliche Schöpfung nicht letztlich, den Skeptikern und Gottlosen zur Beschämung, eine ironische historische Tatsache ist. Der Muezzin tastete mit der Hand, langsam, die kreisrunde Brüstung entlang, bis er die in den Stein geritzte, nach Mekka, der heiligen Stadt, weisende Kerbe fand. Er war bereit. Wenige Augenblicke noch, um der Sonne Zeit zu geben, ihre erste Aura über die Söller der Erde zu spannen, und auch um sich zu räuspern, eine klare Stimme zu gewinnen, denn die Ruferkunst eines Muezzins soll schon beim ersten Laut als solche erkannt werden, und durch sie muss er sich beweisen, nicht erst wenn die Kehle, nach des Redens Mühen und labender Speisung, schon Sanftheit gewann. Dem Muezzin zu Füßen eine Stadt, weiter unten ein Fluss, alles noch im Schlaf, einem unruhigen. Der Morgen beginnt sich zu regen über den Häusern, die Oberfläche des Wassers wird Himmelsspiegel, hierauf holt der Muezzin tief Luft, dann ruft er, gellend, Allahu akbar, er verkündet durch die Lüfte die alles überragende Größe Gottes und wiederholt, wie er denn auch die folgenden Formeln schreien und wiederholen wird, in ekstatischem Gesang, und die Welt zum Zeugen nehmend, dass es keinen anderen Gott gibt als Allah, und nachdem diese grundsätzlichen Wahrheiten vorgebracht sind, ruft er zum Gebet, Kommt zum Azalá, doch da der Mensch von Natur aus träge ist, wiewohl er an die Macht dessen, der niemals schläft, glaubt, tadelt der Muezzin sanft jene anderen, denen die Augenlider noch lasten, Beten ist besser als Schlaf, As-salatu chairun min an-nawn, für jene, die dieser Sprache mächtig, schließlich endet er mit dem Ruf, dass Allah der einzige Gott ist, La ilaha illa llah, doch nun nur einmal, das ist ausreichend bei endgültigen Wahrheiten. Die Stadt murmelt die Gebete, die Sonne stieg hervor, erhellt nun die Dachterrassen, bald werden sich die Bewohner in den Höfen zeigen. Das Minarett ragt ins strahlende Licht. Der Muezzin ist blind.

Nicht so hat es der Historiker in seinem Buch beschrieben. Da heißt es lediglich, dass der Muezzin das Minarett erstieg und von dort aus die Gläubigen zum Gebet in die Moschee rief, ohne genauere Umstände, kein Wort davon, ob es Morgen war oder Mittag, oder die Sonne gerade unterging, denn seiner Meinung nach war diese kleine Einzelheit für die Geschichte gewiss ohne Belang, Hauptsache der Leser erführe, dass der Autor in den Dingen jener Zeit hinlänglich bewandert war, um ihrer verantwortungsvoll Erwähnung zu tun. Und hierfür sollten wir uns dankbar zeigen, denn sein Thema, da es sich um Krieg und Belagerung handelt, also zuhöchst um Mannhaftigkeiten, könnte sehr wohl auf verwässerndes Gebet verzichten, da es von allen Gebärden auch noch die unterwürfigste ist, gibt sich doch in ihr der Handelnde kampflos gefügig, allemal unterlegen. Obschon hier, damit nicht ungeprüft und außer Betracht bleibe, was möglicherweise dieser Entgegensetzung von Gebet und Krieg zuwidersteht, bereits hier, da die Zeit noch so nahe liegt und es an lebenden Zeugen noch so viele und so hervorragende sind, obschon also bereits hier, wiederholen wir, erinnert werden könnte an das Wunder von Ourique, jenes so erzberühmte, als Christus dem portugiesischen König erschien, und dieser, auf der Erde kniend im Gebet, dem Heiland zurief, Herr, den Ungläubigen, den Ungläubigen erscheine, nicht mir, der ich an deine Kräfte glaube, doch Christus mochte sich den Mauren nicht zeigen, und das war schade, denn statt der so äußerst grausamen Schlacht könnten sonst wir, heute, in diesen Annalen die wundersame Bekehrung der einhundertfünfzigtausend Barbaren nachlesen, die da letztlich ihr Leben verloren, eine himmelschreiende Verschwendung von Seelen. So ist das, nicht alles lässt sich vermeiden, stets zwar waren wir Gott mit unseren Ratschlägen zur Hand, doch das Schicksal folgt seinen unbeugsamen Gesetzen und wird gar oft von unverhoffter und hochkünstlerischer Wirkung begleitet, wie wenn Camões sich etwa des flammenden Aufschreies bediente und ihn, einfach so, in zwei unsterblichen Versen unterbrächte. Es ist schon sehr wahr, in der Natur wird nichts geboren und nichts geht verloren, alles wird genutzt.

Schöne Zeiten waren das, als wir, zu unserem Genügen, nur mit den geeigneten Worten zu bitten brauchten, sogar in heiklen Fällen, sozusagen schon enttäuscht, oder geduldig und dabei doch ohne Hoffnung auf eine Lösung. Ein Beispiel hierfür ist besagter König, der, mit verkrüppelten oder, im jetzigen Sprachgebrauch, mit atrophierten Beinen geboren, auf außerordentliche Weise Heilung erfuhr, denn ohne dass ein Arzt Hand anlegte, gesundeten diese mit einem Mal. Und es gibt, sicherlich weil er von der Vorsehung zum Herrscheramt bestimmt war, noch nicht einmal Anzeichen, dass die hohen Mächte hätten bemüht werden müssen, die Jungfrau und den Herrgott meinen wir, und keineswegs die sechstrangigen Engel, damit der heilsame Vorfall einträte, dem Portugal vielleicht, wer weiß, seine Unabhängigkeit verdankt. Tatsache war, dass dem zur Nacht ruhenden Dom Egas Moniz, Hofmeister des Knaben Afonso, im Traum die Jungfrau Maria erschien und zu ihm sprach, Dom Egas Moniz, schläfst du, er aber, in Zweifel, ob er wachte oder schlief, fragte zu seiner Vergewisserung, Senhora, wer seid Ihr, und sie antwortete freundlich, Ich bin die Jungfrau Maria, und ich heiße dich nach Carquere gehen, das sich auf der Gemarkung von Resende befindet, grabe an jenem Ort, und du wirst auf Reste einer Kirche stoßen, deren Bau da einst in meinem Namen begonnen wurde, auch findest du dort ein Bildnis von mir, bessere es aus, denn das hat es nach der traurigen Vernachlässigung bitter nötig, dann halte eine Vigilie ab, du wirst das Kind auf den Altar legen, und wisse, im selben Augenblick wird es gesunden, du aber hege es fürderhin gut, denn mein Sohn, das weiß ich, gedenkt ihm die Vernichtung der Glaubensfeinde zu übertragen, was er freilich nicht können wird mit so kurzen Beinen. Dom Egas Moniz erwachte, über die Maßen froh, versammelte die Dienstmannen, begab sich, die Mauleselin reitend, nach Carquere, ließ an dem von der Jungfrau gewiesenen Fleck graben, und da war keine Kirche, doch überrascht sind eben wir, nicht jene, denn in den damaligen gelobten Zeiten waren die Verkündigungen von oben niemals grundlos oder trügerisch. Wahr ist, dass Dom Egas Moniz den Befehl der Jungfrau nicht treulich befolgte, denn sehr klar war ausgedrückt, dass sie ihn zum Graben geschickt, will heißen zum Graben mit eigenen Händen, er aber, was tat er, er hieß andere graben, die Leibeigenen wahrscheinlich, schon damals waren soziale Ungerechtigkeiten im Schwange. Danken wir der Jungfrau, dass sie nicht zimperlich tat, dem jungen Afonso die Beine nicht wieder verkürzte, denn so es Wunder zum Guten gab, gab es sie auch zum Schlechten hin, das bezeugen jene bedauernswerten Schweine der Heiligen Schrift, die sich in den Abgrund stürzten, als der Gute Jesus die Teufel in sie fahren ließ, die in dem Besessenen gesteckt hatten, somit die schuldlosen Tiere das Martyrium erlitten, und nur sie, denn um wie viel tiefer der Fall der rebellierenden Engel auch war, der dann in Dämonen verwandelten, von ihnen starb, soviel bekannt, kein einziger, mangelnde Voraussicht unseres Herrgotts dies, unverzeihliche, verpasste er doch durch solche Unachtsamkeit die Chance, dieser Brut ein für alle Mal den Garaus zu machen, von gutem Rat ist doch das warnende Sprichwort, Wer seinen Feind schont, durch dessen Hand stirbt, möge es nicht dahin kommen, dass es Gott eines Tages reut, dann aber zu spät. Immerhin sollte er in diesem fatalen Augenblick Zeit haben, sie seines vergangenen Lebens zu erinnern, so möchten wir hoffen, dass sein Geist Erleuchtung findet und ihm begreiflich wird, dass er uns allesamt, den schwachen Schweinen und Menschen, jene Laster, Sünden und wegen Ungenügens auferlegten Leiden hätte ersparen können, die da, heißt es, Werk und Zeichen des Böslings sind. Zwischen Hammer und Amboss sind wir ein glühendes Eisen, das vom vielen Geschlagenwerden erkaltet.

An Bibelgeschichte langt es uns erst mal. Eher gälte es zu wissen, wer die Geschichte vom trefflichen Erwachen des Muezzins an jenem Lissabonner Morgen verfasste, mit solcher Fülle an wahrheitsgetreuen Einzelheiten, dass es wie ein Augenzeugenbericht anmutet, oder zumindest den Eindruck erweckt, dass da recht geschickt ein Dokument jener Zeit genutzt wurde, das sich nicht unbedingt auf Lissabon beziehen muss, da zu dem Zweck ja nur irgendeine beliebige Stadt, ein Fluss und ein heller Morgen vonnöten sind, bekanntlich eine über die Maßen banale Zusammenfügung. Die Antwort, überraschenderweise, ist, dass, dem Anschein entgegen, all dies niemand schrieb, es war nur vage Vorstellung im Kopf des Korrektors, unterdessen er las und dabei ausbesserte, was bei der ersten und zweiten Durchsicht übersehen worden war. Hat doch ein Korrektor die bemerkliche Fähigkeit, sich zu doppeln, er setzt ein Deleatur oder fügt ein unanfechtbares Komma ein, zur gleichen Zeit aber, man gestatte diesen Neologismus, heteronymisiert er sich, er ist imstande weiterzuspinnen, was ein Bild, ein Vergleich oder eine Metapher ihm eingab, nicht selten erzeugt schon der Ton eines leise wiederholten Wortes, vermittels Assoziation, verbale Klanggebilde, die sein kleines Arbeitszimmer in einen um sich selbst vervielfachten Raum weiten, allerdings ist es sehr schwierig, allgemein verständlich zu erklären, was dies heißen will. Hier nun dünkte es ihm spärliche Information, dass der Historiker Muezzin und Minarett nur eben anführte, um, sofern verwegene Urteile gestattet sind, ein bisschen Farbe und Geschichtskolorit zu geben dem feindlichen Heerlager, eine semantische Ungenauigkeit das Letztere, die wir besser gleich korrigieren, denn Heerlager steht für Belagerer und nicht für die vorderhand reichlich bequem in der Stadt eingerichteten Belagerten, in einer Stadt, die, ausgenommen diese oder jene kurze Zeitspanne, ihnen gehört seit dem Jahre siebenhundertvierzehn, will heißen christlicher Zeitrechnung, denn die der Mauren ist eine andere, das weiß man. Solche Verbesserung nimmt der Korrektor selbst vor, er hat mehr als hinlänglich Kenntnis von Kalendern und weiß, dass die Hedschra, wie es Die Kunst der Datenprüfung, ein unentbehrliches Werk, lehrt, am sechzehnten Juli sechshundertzweiundzwanzig stattfand, nach Christus, abgekürzt n. Chr., dabei freilich zu beachten ist, dass sich das muselmanische Jahr nach dem Mond richtet, also kürzer ist als das an der Sonne orientierte christliche, weshalb jedem verstrichenen Jahrhundert drei Jahre abzuziehen sind. Ein guter Korrektor wäre dieser hier, wenn er, stets gewissenhaft, dem Hang zum bisweilen unverantwortlichen Fabulieren tunlichst die Flügel beschnitte, hier jedenfalls hat er aus Leichtfertigkeit gesündigt, er verfiel augenscheinlichen Fehlern und zweifelhaften Behauptungen, und zwar deren drei, somit sich, wenn dieses offengelegt, nun endgültig beweist, wie gänzlich unbedacht und irrig der Ratschlag des Historikers war, er solle sich doch mit Geschichte befassen. Und was gar die Philosophie betrifft, Gott bewahre.

Der erste fragliche Punkt, wenn man die Geschichte von hinten aufrollt, ist jener flüchtige Einfall, dass in die steinerne Brüstung am Rundgang des Minaretts irgendein Zeichen eingeritzt sein könnte, gewiss wohl ein Pfeil, der nach Mekka wiese. Nun aber, wie fortgeschritten in jenen Zeiten die Kunst der Geographie und Landvermessung bei den Arabern und sonstigen Mauren gewesen sein mag, es ist wenig glaubhaft, dass diese mit der hier angedeuteten Genauigkeit ebenjene Stelle auf der Oberfläche des Planeten anpeilte, wo sich im Gewimmel der Steine, und einer immer heiliger als der andere, die Kaaba befindet. All diese Dinge, ob Verbeugungen, Kniefälle, oder Blicke himmelan oder erdwärts, sind nur Annäherung, mit Gespür vorgenommen, wie es, sofern wir uns diese Redensweise gestatten, der Angler tut, entscheidend letztendlich ist, dass Gott und Allah in den Herzen zu lesen vermögen und sie es uns nicht krummnehmen, wenn wir uns aus Unwissenheit von ihnen abwenden, und wenn wir Unwissenheit sagen, kann es unsere so sehr wie die ihre sein, denn nicht immer befinden sie sich, wohin sie sich verpflichtet haben. Der Korrektor ist ein Mensch dieser unserer Zeit, ihm pflanzte man Vertrauen in die Straßenverkehrszeichen ein, an sie zu glauben, was Wunder also, dass er dem Anachronismus nicht widerstand, vielleicht in einer Anwandlung von Mitleid gegenüber der Blindheit des Muezzins. Bekannt ist, dass die Güte eines Stoffs den Flecken nicht fernhält, eher noch heißt es, Fleck sucht sich das beste Gewebe, und wo ein Fleck, da ein weiterer, doch das ist der zweite Irrtum, ein äußerst gravierender, denn es würde der ahnungslose Leser die Vorgänge um den aufgewachten Muezzin, sofern niedergeschrieben, und sie sind es zum Glück nicht, für zutreffend nehmen und den Lebensumständen der Muslime als gemäß erachten, Fehler, wie gesagt, weil der Muezzin, dies der bevorzugte Ausdruck des Historikers, anstatt Gebetsrufer, die vor Anrufung der Gläubigen fälligen rituellen Handlungen unterließ, demnach er sich in unreinem Zustand befand, was äußerst unwahrscheinlich ist, wenn wir bedenken, wie nahe wir, zeitlich, dem Ursprung des Islam hier noch sind, vier Jahrhunderte und ein paar Jährchen, sozusagen, seit der Wiege. Später wird es nicht abgehen ohne Erschlaffung, heimlich übergangenes Fasten, zweifelhafte Auslegung von doch eigentlich eindeutigen Geboten, da ja nichts den Menschen so ermüdet wie die strenge Befolgung von Prinzipien, noch ehe das Fleisch nachgibt, erschlafft der Geist, doch nicht er wird zur Rechenschaft gezogen, sondern das Fleisch, das Ärmste, dieses beschimpft, verflucht, verleumdet. Noch sind dies Zeiten des heilen Glaubens, der Muezzin wäre der würdeloseste aller Menschen, falls er das Minarett unlauteren Herzens und mit ungewaschenen Händen erstiege, folglich er der Schuld, die ihm der Korrektor unverzeihbar leichtfertig auflud, enthoben ist. Wider die hohe Sachkenntnis, die der Korrektor während der Unterredung mit dem Historiker an den Tag legte, ist es an der Zeit, hier erste Bedenken gegenüber dem Verfasser der Geschichte der Belagerung von Lissabon anzumelden, dass er ihm zu viel Vertrauen einräumte, vielleicht in einer Stunde der Ermüdung und Missstimmung, oder weil in Gedanken bei einer nächst anstehenden Reise, jedenfalls legte er die Endkorrektur voll und ausschließlich dem Deleatur-Fachmann in die Hände, blindlings. Schaudern macht uns schon der Gedanke, die frühmorgendliche Episode um den Muezzin fände, missbräuchlich, Aufnahme in dem wissenschaftlichen Text des Autors, Früchte beide von beharrlichen Studien, profundem Erforschen, minuziösem Gegenüberstellen. Bezweifelt wird, zum Beispiel, obschon es allemal gute Vorsicht ist, auch den eigenen Zweifel in Zweifel zu ziehen, dass der Historiker in seinem Text Hunde und Hundegebell erwähnt, weiß er doch, dass der Hund in den Augen der Araber ein unreines Tier ist, wie auch das Schwein, demnach es ein Zeichen von krasser Ignoranz wäre, anzunehmen, Lissabons so eifervoll gläubige Mauren lebten in hautnaher Gemeinschaft mit der Hundeviecherei. Schweinekoben vor der Haustür, Hundehütte oder Schoßhund, das sind Erfindungen der Christen, es mag wohl kaum barer Zufall sein, dass die Muslime die Kreuzritter Hunde nennen und sie glücklicherweise, sofern bekannt, nicht gar Schweine nannten. Da dies nun einmal so ist, wird man, leider, auf das anmutige Schauspiel, wie da ein Hund den Mond anbellt, oder sich das zeckengeplagte Ohr kratzt, verzichten müssen, doch die Wahrheit, falls wir sie schließlich finden, hat über allen anderen Erwägungen zu stehen, ob diese dafür oder dawider sind, somit wir denn gleich hier jene Worte, die Lissabons letzten friedvollen Morgen beschrieben, für ungeschrieben erklären müssen, wüssten wir nicht bereits, dass besagte fälschliche Darstellung, obgleich zusammenhängend, und das ist ja die große Gefahr, des Korrektors Kopf nie verließ, ja gar nicht erst hinausgedieh über ihre ersponnene und lachhafte Ungereimtheit.

Bewiesen ist also, dass der Korrektor irrte, und falls er nicht irrte, dass er verwechselte, und falls nicht verwechselte, dass er phantasierte, aber wage den ersten Stein zu werfen, wer nie geirrt, verwechselt oder phantasiert. Irren, erkannte der Wissende, ist dem Menschen eigen, was besagt, sofern es nicht falsch ist, es wortwörtlich zu nehmen, dass, wer nicht irrt, denn auch kein echter Mensch wäre. Doch kann diese oberste Maxime nicht als generelle Entschuldigung herhalten, die uns alle freispräche von hinkenden Urteilen und lahmenden Meinungen. Wer nicht weiß, der frage, so viel Demut muss er schon aufbringen, eine so elementare Vorkehr sollte der Korrektor stets erwägen, umso mehr, als er gar nicht aus dem Haus müsste, aus dem Arbeitszimmer jetzt, denn hier fehlt es nicht an Büchern, die ihm Aufhellung geben würden, wäre er nur weise und achtsam genug, dem nicht blind zu glauben, was er zu wissen vermeint, denn eben hier haben die schlimmsten Täuschungen ihren Ursprung, nicht in der Unkenntnis. In diesen gereihten Regalen warten Tausende und Tausende von Buchseiten, dass ein Funkeln von erster Neugierde sie treffe, oder das feste Licht, das ein auf Zerstreuung bedachter Zweifel allemal ist. Halten wir dem Korrektor schließlich auch noch zugute, dass er, im Laufe seines Lebens, viele und vielverschiedene Nachschlagewerke zusammengetragen hat, auch wenn uns bereits ein oberflächlicher Blick kundtut, dass in seinem Archiv die Technologien der Informatik fehlen, doch leider langt das Geld nicht für alles, und dieser Beruf, an der Zeit, es zu sagen, gehört zu den schlechtestbezahlten der ganzen Welt. Eines Tages, aber Allah ist größer, wird jeder Buchkorrektor über einen Computer verfügen, der ihn Tag und Nacht, gewissermaßen über Nabelschnur, mit der zentralen Datenbank verbindet, dabei er dann, wie auch wir, nur noch wünscht, dass sich zwischen diese Daten des totalen Wissens nicht, gleichsam Teufel ins Kloster, der verführerische Fehler eingeschlichen haben möge.

Wie dem auch sei, solange jener Tag nicht heran ist, stehen die Bücher da zur Verfügung, eine pulsierende Galaxie, und die Wörter in ihnen kosmischer Staub, des Auges harrend, das sie fixieren wird in irgendeinem Sinn, oder in ihnen den neuen Sinn suchen wird, denn wie sich die Erklärungen über das Universum wandeln, so bietet auch das zuvor für immerdar unverrückbare Urteil plötzlich eine andere Lesart, nämlich dass Widerspruch insgeheim doch möglich ist, man sich augenscheinlich selber geirrt hat. Hier, in diesem Arbeitszimmer, wo die Wahrheit nur ein den unendlich wechselnden Masken aufgestülptes Gesicht sein kann, befinden sich die gängigen Wörterbücher und Nachschlagewerke der Sprache, die Morais und Aurélios, die Morenos und Torrinhas, etliche Grammatiken, das Handbuch des vollkommenen Korrektors, Vademekum dieses Berufes, doch auch die geschichtlichen Darstellungen der Kunst, der Welt im Allgemeinen, der Römer, Perser, Griechen, Chinesen, Araber, Slawen, Portugiesen, nun, von fast allem, was es an Völkern und Nationen gibt, des Weiteren die Geschichte der Wissenschaften, der Literaturen, der Musik, der Religionen, der Philosophie, der Zivilisationen, dann der Petit Larousse, der Quillet in Auszügen, der Petit Robert, die Politische Enzyklopädie, die Luso-Brasileira, die Encyclopaedia Britannica, unvollständig, das Wörterbuch der Geschichte und Geographie, ein Universalatlas zu dieser Materie, und zwar der von João Soares, alte Ausgabe, die Historischen Jahrbücher, das Buch der Zeitgenossen, die Großen Biographien der Welt, das Handbuch für den Buchhändler, das Wörterbuch der Fabeln, das Lexikon der mythologischen Gestalten, die Lusitanische Bibliothek, das Lexikon für vergleichende Geographie der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit, der aktualisierte Historische Atlas, das Allgemeine Lexikon der Literatur, der Schönen Künste und der Moralischen und Politischen Wissenschaften, und, am Ende, nicht des generellen Inventarverzeichnisses, sondern dessen, was noch am meisten ins Auge fällt, das Allgemeine Wörterbuch der Biographie und der Geschichte, das der Mythologie, das der antiken und modernen Geographie, das der Altertümer und der Institutionen Griechenlands, Roms, Frankreichs und allgemein des Auslands, nicht zu vergessen das Wörterbuch der Raritäten, Skurrilitäten und Kuriositäten, wo, ein prächtiger Zufall, geeignet zum Beschließen dieser abenteuerlichen Aufzählung, als ein Beispiel für Irrung, die Behauptung des gelehrten Aristoteles angeführt ist, die gemeine Hausfliege habe vier Beine, eine rechnerische Verknappung, die von nachfolgenden Autoren jahrhundertelang wiederholt wurde, obwohl sogar die Kinder, grausam und experimentierfreudig, wussten, dass Fliegen sechs Beine haben, weil sie ihnen diese seit Aristoteles’ Zeiten ausrissen, genüsslich zählend, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, selbige Kinder, die, wenn sie herangewachsen und den griechischen Gelehrten lasen, einander versicherten, Die Fliege hat vier Beine, das erwirkt die unterweisende Autorität, so gewaltig eben leidet die Wahrheit unter der uns von ihnen stets verpassten Lektion.

Dieser unverhoffte Einbruch in die Gefilde der Insektenkunde beweist uns, schlüssig, dass die dem Korrektor unterschobenen Fehler letztlich nicht ihm anzulasten sind, sondern diesen Büchern, die ohne Gegenprüfung ältere Werke wiederholten, und da dies so ist, wollen wir jene beklagen, die schuldlos Opfer ihrer eigenen Gutgläubigkeit wie auch anderer Leute Fehl wurden. Wahr ist, wenn wir so sehr nachgäben, verfielen wir abermals der schon verabscheuten weltweit geläufigen Entschuldigung, doch das werden wir nicht tun ohne Vorbedingung, will heißen, dass der Korrektor, zu seinen Gunsten, die wundervolle Lektion beherzige, die uns, hinsichtlich der Fehler, Bacon, ein weiterer Gelehrter, in seinem Novum Organum benannten Buch gab. Er unterteilt die Fehler in vier Kategorien, und zwar in idola tribus, oder Fehler der menschlichen Natur, in idola specus, oder individuelle Fehler, in idola fori, oder Fehler der Sprache, schließlich in idola theatri, oder Fehler der Systeme. Im ersteren Falle rühren sie her von der Unvollkommenheit der Sinne, von den Vorurteilen und Leidenschaften, von unserer Gewohnheit, alles vermöge angeeigneter Ideen zu beurteilen, von unserer unstillbaren Neugierde, obschon dem Geist Grenzen gesetzt sind, und von unserer Neigung, zwischen den Dingen mehr Analogien zu finden, als es sie in Wirklichkeit gibt. Im zweiten Falle ist Quelle der Irrtümer die Unterschiedlichkeit der Geister, die einen verlieren sich in Einzelheiten, andere in weitgespannten Verallgemeinerungen, auch geben wir bestimmten Wissenschaften den Vorzug, weshalb wir dann möglichst alles auf sie allein zurückführen möchten. Im dritten Falle, den Fehlern der Sprache, liegt das Übel darin, dass die Wörter oft gar keinen Sinn haben, oder nur einen verschwommenen, oder unterschiedliche Ausdeutungsmöglichkeiten, und schließlich, vierter Fall, so zahlreich sind die Fehler der Systeme, dass, begännen wir hier mit der Aufzählung, wir damit nie zum Ende gelangen würden. Möge sich der Korrektor also dieses Katalogs bedienen, zu seinem Gedeih, und beherzige auch jenen Spruch Senecas, der, den heutigen Tagen angemessen, durch die Blume sagt, Onerat discentem turba, non istruit, eine kernige Maxime, der des Korrektors Mutter, des Lateins nicht mächtig und nur mäßig der eigenen Sprache, vor vielen Jahren drastisch zweiflerische Übersetzung gab, Je mehr du liest, desto weniger du lernst.

Doch um noch etwas zu retten aus dieser Prüfung und Infragestellung, sei versichert, es war kein Fehler zu schreiben, und geschrieben ist es nun mal, dass der Muezzin blind war. Der Historiker, der da lediglich von Minarett und Muezzin schreibt, wusste vielleicht nicht, dass fast alle Muezzins damals, und noch lange danach, blind waren. Und falls er es nicht weiß, vielleicht meint er, dass der Gebetsgesang ein besonderes Talent der Versehrten sei, oder dass die maurischen Gemeinwesen dergestalt, wie es geschehen und auch fernerhin geschehen wird, teilweise das Problem der Arbeitsbeschaffung lösten für Menschen, denen das kostbare Augenlicht fehlt. Sein Irrtum dies, jetzt, der alle gleichermaßen berührt. Die historische Wahrheit, möge er erfahren, ist die, dass für das Amt des Muezzins unter Blinden gewählt wurde, und nicht aus humanitärer Erwägung oder der Ausbeutung dienlicher physiologischer Vorzüge halber, sondern schlicht weil sie von der hohen Warte der Minarette nicht Einblick nehmen sollten in das Privatleben in den Höfen und auf den Söllern. Der Korrektor erinnert sich schon nicht mehr, woher er dies weiß, sicherlich hat er es aus einem von der Zeit nicht überholten verlässlichen Buch. Deshalb kann er jetzt darauf bestehen, dass die Muezzins blind waren, jawohl. Blind fast alle. Es sei denn, dass ihn, wenn überhaupt, der leise Gedanke beschleicht, ob diesen Männern nicht eigens die sehkräftigen Augen ausgestochen wurden, wie man es einst mit den Nachtigallen tat, und vielleicht noch tut, damit sie vom Licht kein anderes Zeugnis hätten als eine in der Finsternis vernommene Stimme, die eigene, oder vielleicht die jenes anderen, der nur die von uns erfundenen Wörter zu wiederholen weiß, jene, mit denen wir alles ausdrücken möchten, Segnung und Fluch, bis zu dem, was nimmer einen Namen haben wird, unbenennbar bleibt.

Der Korrektor hat einen Namen, Raimundo heißt er. Es war an der Zeit zu erfahren, wer diese Person ist, von der wir zudringlich daherredeten, sofern Name und Familienname überhaupt je erkennbar Dienliches beitragen konnten zu den üblichen personenbezogenen Angaben und sonstigen Merkmalen wie Alter, Körpergröße, Gewicht, Statur, Teint, Augenfarbe, und von den Haaren, ob strähnig, kraus, gewellt oder schlicht abhanden, Timbre der Stimme, ob hell oder rau, besondere Bewegungsgesten, von welcher Art der Gang, wiewohl die Erfahrungen menschlichen Miteinanders beweisen, dass, auch wenn wir dies und manchmal noch viel mehr wissen, weder unsere Kenntnisse uns dienen noch wir imstande sind, uns das uns Fehlende vorzustellen. Mag es vielleicht nur eine Runzel sein, oder die Form der Nägel, oder die Stärke des Handgelenks, oder der Schwung der Braue, oder eine alte unsichtbare Narbe, oder lediglich der bisher nicht ausgesprochene Familienname, in diesem Falle Silva, vollständiger Name Raimundo Silva, so stellt er sich im Bedarfsfall vor, dabei er den Benvindo, der ihm nicht gefällt, unterschlägt. Niemand ist mit dem zufrieden, was ihm das Schicksal bescherte, dies eine allgemeine Wahrheit, und Raimundo Silva, der es über alles schätzen müsste, dass er Benvindo heißt, wortwörtlich das, was es ausdrücken will, Bem-vindo à vida, meu filho, Willkommen im Leben, mein Sohn, aber nein, er mag den Namen nicht, glücklicherweise gilt, so sagt er, nicht mehr die Sitte, dass in der heiklen Frage Namensgebung die Taufpaten entscheiden, mag er auch eingestehen, dass es ihm sehr gefällt, ein Raimundo zu sein, das Wort hat etwas Feierliches oder Altertümliches. Von den Gütern der Dame, die ihm Taufpatin war, versprachen sich Raimundos Eltern für dessen Zukunft einigen Gewinn, darum wurde, wider geltende Sitte, dass der Täufling nur den Namen des Paten erhalte, auch jener der Patin hinzugefügt, allerdings in der männlichen Form. Das Schicksal behandelt nicht alle gleich, wie wir sehr wohl wissen, doch in diesem Falle sollte man schon einen gewissen Zusammenhang eingestehen zwischen den nie genossenen Gütern und dem so hart zurückgewiesenen Namen, ohne indes zwischen Verbitterung und Zurückweisung Ursächlichkeit zu argwöhnen. Die Gründe für Raimundo Benvindo Silva, in keinem Augenblick seines Lebens von Enttäuschung und Groll getragen, sind heute, teilweise, schlicht ästhetischer Natur, weil seinem Ohr die so nah beieinanderstehenden zwei Gerundien hässlich klingen, zum anderen haben sie, sozusagen, eine ethische und ontologische Wurzel, seinem nüchternen Verständnis nach könnte nur ein sehr schwarzer Humor glauben machen wollen, dass überhaupt jemand tatsächlich willkommen geheißen ist in dieser Welt, was dem Augenschein nicht widerspricht, dass manche in ihr sehr bequem eingerichtet sind.

Vom Erker aus, einem alten Vorbau mit einem Wetterdach, das auf einem hölzernen Segmentbogen ruht, sieht man den Fluss, und eher ist es ein riesiges Meer, was die Augen da umfassen zwischen Linie und Linie, vom roten Strich der Brücke bis zu den Sumpfniederungen von Pancas und Alcochete. Ein kalter Nebel verdeckt den Horizont, rückt ihn fast zum Greifen nahe heran, die sichtbare Stadt ist auf die hiesige Seite eingegrenzt, mit der Kathedrale unten, auf halbem Hang, und in Stufen abwärts die Dächer der Häuser, hin bis zum trüben, braunen Wasser, wo sich flüchtig eine weiße Kielspur auftut, von einem schnellen Boot, andere schiffen mühevoll träg, als kämpften sie gegen einen Strom aus Quecksilber, dies ein nicht für jetzt, sondern eher für die Nacht zutreffender Vergleich. Raimundo Silva war etwas später als sonst aufgestanden, er hatte bis in die Nacht hinein gearbeitet, ein sich hinziehender langer Abend, und als er am Morgen das Fenster aufstieß, wallte ihm dieser Nebel ins Gesicht, der nun weniger dicht war, jetzt, zur Mittagsstunde, da das Wetter sich entscheiden muss, ob es, wie der Volksmund sagt, aufladen oder leichtern will. Am Morgen waren die Türme der Kathedrale nur eben ein matter Fleck, von Lissabon kaum mehr als ein Gewirr von Stimmen und unbestimmbaren Geräuschen, die Umrisse des Fensters, das nächstliegende Dach, ein Auto, durch die Straße fahrend. Der Muezzin, blind, hatte in einen lichtvollen, dunkelroten und dann blauen Morgen hinausgerufen, dies die Farbe der Luft zwischen der Erde hier und dem uns überspannenden Himmel, sofern wir den unzulänglichen Augen trauen, mit denen wir auf die Welt kamen, doch der Korrektor, heute fast so blind wie der Muezzin, knurrte nur, missgelaunt wie einer, der schlecht geschlafen und einen lastenden Traum hinter sich hat, mit Belagerung, Haudegen, Krummsäbel, und mit Schleudern, fundas baleares, beim Erwachen war er verwirrt gewesen, weil er sich an das Aussehen jenes Kriegsgeräts nicht mehr erinnern konnte, von den Schleudern ist die Rede, und auch von den tiefsinnigen Reden dessen, der träumte, würden wir sprechen, wollen aber nicht schon hier der Versuchung erliegen, die Dinge vorauszunehmen, jetzt möchten wir lediglich beklagen, dass wir die Gelegenheit verpasst haben, letztendlich zu erfahren, welchen Aussehens die besagten Schleudern waren, wie sie geladen und geschossen wurden, denn gar manchmal enthüllen sich uns in den Träumen große Geheimnisse, nicht mit einbezogen die Nummer des Lotteriehauptgewinns, eine höchste Banalität und unwürdig jedwedes Schlafenden, der etwas auf sich hält. Noch im Bett liegend, fragte sich Raimundo Silva bass verwundert, warum all sein Grübeln über die fundas baleares, oder auch, wohl gleichermaßen zutreffend, fundíbulos genannt. Baleares dürfte nichts mit den Inseln gleichen Namens zu tun haben, kommt wohl von balas, und was balas sind, wissen wir ja, Projektile, Steine, die mittels der Geräte gegen die Mauern geschleudert wurden, oder über sie hinweg, damit sie auf die Häuser fallen und die erschrockenen Menschen drin, aber balas ist kein Begriff jener Zeit, ein Wort darf man nicht so unbedacht von hier nach hin und von da nach dort umsetzen, Vorsicht, alsbald kommt einer und sagt, Ich kapiere nicht. Er schlief wieder ein, diesmal für vielleicht zehn Minuten, und als er abermals erwachte, nun klaren Kopfes, wies er die Gedanken an die sich abermals aufdrängenden Geräte ab, gewährte dafür den Bildern von Degen und von Türkensäbeln gefährlichen Aufenthalt in seinem Geiste, lächelnd im Halbdunkel des Zimmers, denn sehr wohl wusste er, dass es sich um augenscheinliche Phallus-Symbole handelte, freilich durch die Geschichte der Belagerung von Lissabon in seinen Träumen ausgelöst, doch in ihm wurzelnd, wer hegt da noch Zweifel, sofern Hieb- und Stichwaffen Wurzeln haben, spießende wohl, er brauchte nur die leere Betthälfte da neben sich zu sehen, um zu begreifen. Auf dem Rücken liegend, kreuzte er die Arme vor den Augen und murmelte bar jeglicher Originalität, Ein weiterer Tag, den Muezzin hatte er nicht rufen hören, wie mochte es in jener Religion ein tauber Maure halten, damit er die Gebete nicht verpasste, vor allem am Morgen, sicherlich bat er irgendeinen Nachbarn, Im Namen Allahs klopf heftig an die Tür, immerfort, bis ich öffne. Tugend übt sich nicht so leicht wie das Laster, doch man kann ja nachhelfen.

Dieser Hausstand ist ohne Weib. Zweimal die Woche kommt eine Frau von außen, vermute einer aber nicht, dass dieser ungefähre Raum seines Betts in Beziehung steht mit dem zweimaligen Besuch pro Woche, das sind unterschiedliche Bedürfnisse, schon hier sei erklärt, dass der Korrektor zur Erleichterung drängendster fleischlicher Anfechtungen in die Stadt hinabsteigt, dort handelt, sich befriedigt und zahlt, immer musste er zahlen, unabwendbar, auch wenn er sich nicht befriedigt fühlte, dieses Wort hat, anders, als man gemeinhin glaubt, mehr als nur einen Sinn. Die Frau, die ihm ins Haus kommt, ist das, was wir eine Putzfrau nennen, eine Aufwartung, sie kümmert sich um seine Wäsche, räumt auf und säubert die Wohnung im Groben, sie kocht ihm einen großen Topf Suppe, stets weiße Bohnen mit Gemüse, das langt dann für etliche Tage, nicht etwa, dass der Korrektor andere Gerichte nicht mag, doch die behält er sich für die Gaststätte vor, die er gelegentlich aufsucht, in gewissen Abständen. Kein Weib also in diesem Hausstand, und hat es nie gegeben. Korrektor Raimundo Benvindo Silva ist Junggeselle und erwägt keinesfalls zu heiraten. Ich bin über fünfzig, sagt er, wer möchte mich jetzt noch haben, oder welche möchte denn ich haben, obschon es, das weiß alle Welt, weitaus leichter ist zu lieben, denn geliebt zu werden, und diese letzte Bemerkung, gleichsam das Echo erlittenen Schmerzes und nun Lebensweisheit geworden, den Zuversichtsvollen zur Belehrung, diese Bemerkung, einschließlich der vorausgegangenen Frage, richtet er an sich selbst, denn er, ein zurückhaltender Mensch, ergösse sich nicht im Kreise von Freunden und Bekannten, die er wohl haben mag, ohne dass sie aber darüber in Kenntnis gesetzt sein müssten, darüber, wie er sein Leben handhabt. Geschwister hat er keine, die Eltern starben nicht früh und auch nicht spät, und die Verwandtschaft, sofern noch vorhanden, ist verstreut, Nachrichten von ihr, falls er je welche erhält, fügen der beruhigenden Gewissheit, eigentlich keine zu haben, wenig hinzu, verflogen sind die Freuden, Trauern lohnt nicht, das Einzige, was er seinem Herzen wirklich nahe fühlt, ist die Korrektur, die zu lesen ist, solange sie halt dauert, es gilt, den Fehler aufzuspüren, und da ist auch, mitunter, eine Besorgnis, die seine Sache nicht zu sein brauchte, allein die Autoren bekümmern müsste, denn dafür tragen sie die Ehren davon, er nun aber hier in Besorgnis und nachhaltigem Grübeln der fundas baleares wegen. Raimundo Silva erhob sich schließlich aus dem Bett, er suchte mit den Füßen die Babuschen, Pantoffeln, Pantoffeln, dies der Christenname, im Pyjama betrat er das Arbeitszimmer, den Morgenmantel überstreifend. Hin und wieder erklärt die Aufwartefrau feierlich, die Bücher müssten vom Staub befreit werden, der sich vor allem auf den oberen Borden, wo sich die nur selten konsultierten Bände drängen, angesammelt hat, gleichsam der Dreck von Jahrhunderten, ein schwarzer Staub, wie von rußiger Asche, weiß einer woher, von Tabakrauch nicht, der Korrektor pafft schon lange nicht mehr, es ist der Staub der Zeit, womit alles gesagt ist. Ohne recht erklärlichen Grund wird die Erledigung immer wieder vertagt, was, schätzungsweise, der dienenden Person so unrecht nicht ist, sie selbst sieht sich durch ihre gute Absicht bereits freigesprochen, und bei jeder Gelegenheit wendet sie ein, Aber schauen Sie, meine Schuld ist es nicht.

Raimundo Silva sucht in den Wörterbüchern und Enzyklopädien, er sieht nach bei Waffen, bei Mittelalter, sucht beim Stichwort Kriegsmaschinen, und er findet die üblichen Beschreibungen des Arsenals jener Zeit, eines kärglichen, es langt zu sagen, dass ein auf Distanz von zweihundert Metern ins Visier genommener Mensch nicht zu töten war, herbe Einbuße, unvergleichlich, und bei der Jagd, wenn nicht gerade Bogen oder Armbrust zur Hand, musste der Jagende greifbar nahe heran an die Bärenpranken, an das Hirschgeweih, an die Wildschweinhauer, ein gar riskantes Abenteuer, zu vergleichen heute nur noch mit dem Stierkampf, die Toreros sind die letzten antiken Menschen. Keine Stelle in diesen Wälzern und keine Illustration vermittelt eine auch nur annähernde Vorstellung vom Aussehen jenes todbringenden Werkzeugs, das die Mauren in solchen Schrecken versetzte, doch Mangel an Auskunft, das ist für Raimundo nichts Neues, er möchte jetzt erfahren, warum es im Falle der Schleuder balear hieß, und er wechselt von Buch zu Buch, und wieder zurück, wird ungeduldig, bis ihn endlich der kostbare, der unschätzbare Bouillet unterrichtet, dass die Bewohner der Balearen im Altertum als die trefflichsten Bogenschützen der damals bekannten und augenscheinlich ganzen Welt galten, und hiervon also der Name dieser Inseln, denn auf Griechisch heißt schießen ballô, nichts einleuchtender als das, jeder schlichte Korrektor erkennt da die stracksgerade etymologische Linie, die ballô mit den Balearen verbindet, der Fehler, sofern es um die Schleuder geht, besteht darin, dass balear geschrieben wurde, statt baleárica, jawohl. Doch Raimundo Silva wird das nicht korrigieren, erhebt ja der Gebrauch manches zum Gesetz, wenn nicht alles, und im Übrigen, das erste unter den zehn Geboten eines die Heiligkeit anstrebenden Korrektors lautet, Halte von den Autoren Belästigung und Ärgernis stets fern. Er stellte das Buch an seinen Platz zurück, öffnete das Fenster, und ihm schlug der Nebel ins Gesicht, Nebel dicht wie eine Wand. Ragte an der Stelle der Kathedraltürme dort unten das Minarett der Hauptmoschee auf, er sähe es bestimmt nicht, das schmale, luftige, fast unwägbare, und nun, wenn gerade dies die rechte Stunde, würde die Stimme des Muezzins vom weißen Himmel herabhallen, herab von Allah, er Lobpreiser in eigener Sache, was wir ihm nicht verübeln könnten, denn der er nun einmal ist, kennt er sich selbst gewisslich gut.

Später Vormittag war’s, als das Telefon klingelte. Eine Anfrage vom Verlag, wie es mit dem Korrigieren vorangehe, zunächst sprach da die Monica aus der Herstellung, die, wie alle in dieser Abteilung, hochherrschaftliche Anrede pflegte, Senhor Silva, sagte sie, die Herstellung erkundigt sich, wir meinen zu hören, Seine königliche Hoheit geruht zu erfahren, und sie wiederholt, wie es die Herolde taten, Die Herstellung erkundigt sich nach den Korrekturbögen, ob es noch dauert bis zur Ablieferung, allerdings hat sie, Monica, trotz so langen Umgangs miteinander, immer noch nicht gemerkt, dass es Raimundo Silva recht verdrießt, nur mit Silva angesprochen zu werden, nicht etwa dass ihm die Häufigkeit seines Nachnamens ein Gräuel wäre, der so geläufig ist wie ein Santos und ein Sousa, sondern weil ihm der Raimundo fehlt, weshalb er, und das ausgerechnet bei der feinfühligen Person Monica, trocken, und zu Unrecht verletzend, antwortete, Sagen Sie denen, morgen früh ist die Sache bereit, Mach ich, Senhor Silva, mach ich, und mehr fügte sie nicht hinzu, denn den Hörer hatte jäh ein anderer ergriffen, Hier Costa, Hier Raimundo Silva, gelang es dem Korrektor zu entgegnen, Ich weiß, die Korrekturen brauch ich noch heute, mein Programm ist zum Platzen gedrängt, wenn ich den Titel nicht morgen früh in Druck gebe, ist der Teufel los, und alles nur der Korrektur wegen, Für diese Art Buch, Materie und Umfang, ist die Korrekturzeit eine durchschnittlich lange, Kommen Sie mir nicht mit Durchschnitt, ich will die Sache fertig auf dem Tisch haben, Costas Stimme war lauter geworden, ein Zeichen, dass sich in seiner Nähe ein Leiter aufhalten musste, ein Chef, vielleicht der Direktor persönlich. Raimundo Silva atmete tief, er argumentierte, Überhastetes Korrigieren birgt die Gefahr von neuerlichen Fehlern, Und verspätet ausgelieferte Bücher heißt Verlust, kein Zweifel, der Chef hört zu, doch Costa sagt, Lieber zwei Druckfehler durchgehen lassen als einen Tag später auf den Markt, bei Gott. Nein, kein Chef dabei, auch kein Direktor oder Leiter, Costa würde sonst, nur um fix zu sein, nicht so leichthin Korrekturfehler in Kauf nehmen, Das ist Auffassungssache, entgegnete Raimundo Silva, Costa aber, unerbittlich, Reden Sie mir nicht von Auffassung, Ihre kenn ich gut, meine ist sehr simpel, ich brauche diese Korrekturbögen bis morgen, unbedingt, ganz gleich wie Sie es einrichten, Sie tragen die Verantwortung, Ich sagte bereits zu Monica, morgen ist die Sache fertig, Morgen muss sie in die Maschine, Das wird sie, morgen früh um acht liegt sie zum Abholen bereit, Das ist zu früh, da ist hier noch alles dicht, Dann schicken Sie halt nach Ihrem Belieben, ich hier kann meine Zeit nicht weiter vergeuden, und er legte auf. Raimundo Silva ist die Unverschämtheiten des Costa gewohnt, grämt sich nicht sonderlich, Costa ist ein Flegel, aber nicht bös, armer Kerl, führt immerzu die Herstellung im Munde, Die Herstellung, allemal, ist das Bestimmende, die Autoren, die Übersetzer, die Korrektoren, die Graphiker, alles schön und gut, aber ohne die liebe, gute Herstellung, da möcht ich mal sehen, was ihnen all die Weisheit hilft, ein Verlag, das ist wie eine Fußballmannschaft, viel Getue vorn, viele Pässe, viel Dribbling, viel Kopfball, aber lahmte der Torwart, oder er wäre rheumakrank, alles ginge in die Binsen, ade Meisterschaft, und Costa fasst es diesmal gleichsam algebraisch zusammen, die Herstellung ist für den Verlag das, was der Torwart für die Mannschaft ist. Recht hat der Costa.

Zu Mittag wird sich Raimundo Silva ein Omelett bereiten, aus drei Eiern und mit Wurst, diätetisch eine Übertreibung, seiner Leber aber noch zumutbar. Ein Teller Suppe, eine Apfelsine, ein Gläschen Wein, zur Krönung ein Kaffee, mehr benötigt nicht, wer ein so häusliches Leben führt. Er hat das Geschirr gründlich abgewaschen, mit mehr Wasser und Spülmittel als nötig, hat es abgetrocknet und in den Küchenschrank zurückgestellt, er ist ein ordnungsliebender Mensch, ein Korrektor im absoluten Sinne des Wortes, sofern ein Wort absoluten Sinns sein und fortexistieren kann für immerdar, denn nichts Geringeres fordert das Absolute ein. Bevor er an die Arbeit zurückkehrte, schaute er nach dem Wetter, es hatte sich etwas aufgehellt, schon ist das andere Ufer des Flusses zu erkennen, ein dunkler Strich nur, ein sich hinziehender Fleck, die Kälte scheint ungemindert. Auf dem Schreibtisch liegen vierhundertsiebenunddreißig Seiten zur Durchsicht, davon zweihundertdreiundneunzig bereits bewältigt sind, das noch Fehlende kann einem nicht Bange machen, der Korrektor hat den ganzen Nachmittag und Abend zur Verfügung, auch die Nacht, jawohl, auch die Nacht, er, beruflich sehr genau, nimmt immer noch eine letzte, zügig durchgängige Lektüre vor, nach Art des gemeinen Lesers, endlich nun das Glück und das Vergnügen ungezwungener Aufnahme, frei von Argwöhnungen, sehr recht hatte jener Autor, der da eines Tages fragend bemerkte, Wie wohl würde ein Falke Julias Haut sehen, nun, der Korrektor in seinem überaus scharfen Amt ist just der Falke, auch wenn das Augenlicht vielleicht müde. Zur Stunde der letzten Lesung allerdings ist er gewissermaßen Romeo, als der Julia erstmalig sah, unschuldhaft von Liebe ergriffen.

In diesem Falle hier, der Geschichte der Belagerung von Lissabon, weiß Romeo, dass er nicht viel Anlass haben wird, sich zu berauschen, obschon Raimundo Silva, im einführenden und etwas verschlungenen Gespräch über die Korrektur der Fehler und die Fehler der Korrektur, dem Autor versichert hatte, ihm gefalle das Buch, und das war in der Tat nicht gelogen gewesen. Was aber heißt gefallen, fragen wir uns, zwischen sehr gefallen und nicht gefallen ist das weniger gefallen und das wenig gefallen, ein Niederschreiben reicht nicht aus, um kundzutun, in welchem Ausmaße es ja heißt, nein heißt, vielleicht heißt, es müsste dies auch mit lauter Stimme vorgetragen werden, das Ohr nimmt auch die letzte Schwingung wahr, fängt stets und immer ein, und wenn wir uns täuschen oder täuschen lassen, so nur, weil wir dem Gehör nicht genügend Gehör schenken. Man erkenne also an, dass jenes Zwiegespräch diesbezüglich nichts Trügerisches beinhaltete, denn gleich merkte man, dass es sich um ein farbloses Gefallen handelte, um ein unbedachtes, Raimundo Silva sprach jenes laue Wort aus, Gefallen, und kaum gesprochen, ist es bereits erkaltet. Auf vierhundertsiebenunddreißig Seiten kein einziger neuer Tatbestand, keine streitbare Ausdeutung, kein bislang unveröffentlichtes Dokument, allenfalls ein Neuauftischen. Wiederholung der tausendmal erzählten und erschöpften Geschichten über die Belagerung, also Beschreibung der Örtlichkeiten, der Reden und Werke des Königs, Ankunft der Kreuzfahrer in Porto und ihre Segelreise bis hinein in den Tejo, die Begebnisse am Tage des heiligen Peter, das Ultimatum an die Stadt, die Fährnisse der Belagerung, die Kämpfe und die Angriffe, die Einnahme der Stadt, als Letztes die Plünderung, der Tag vero quo omnium sanctorum celebratur ad laudem et honorem nominis Christi et sanctissimae ejus genitricis purificatum est templum, schrieb dem Vernehmen nach Osberno, der da unsterblichen Ruhm erlangte dank der Belagerung und Einnahme Lissabons und dank den Geschichten, die hierüber erzählt werden, wobei dieses Latein, über den Daumen weg übersetzt, dem, der dies vermag, sagt, dass am Tage Allerheiligen aus der verwerflichen Moschee der lauterste katholische Tempel wurde, und nun, jawohl, nun wird der Muezzin die Gläubigen nimmermehr zur Anbetung Allahs rufen können, sie werden ihn ersetzen durch eine Glocke oder ein Glöckchen, nachdem sie einen Gott durch einen anderen ersetzt haben, ein glücklicher Fall wäre es gewesen, sie hätten ihn einfach gehen lassen, Er ist blind, der Ärmste, ausgenommen der gedachte Fall, es hätte sich, vor Blutrünstigkeit blind, just Kreuzritter Osberno, lediglich ein Namensvetter des anderen, auf ihn gestürzt, als er da vor seinem Schwert einen alten Mauren sah, der noch nicht einmal Kraft zum Fliehen hatte, sich auf der Erde wälzte, Beine und Arme in einer Weise bewegte, als wollte er in die Erde tauchen, diese wahre Angst anstatt der anderen, eingebildeten, und es wird ihm gelingen, so gewiss, wie er noch am Leben ist, aber nicht mehr für lange am Leben, sagen wir, auch schafft er es nicht allein, weil er dann schon tot ist, überlegte der Korrektor, unterdessen die Massengräber ausgehoben werden. In Abständen hallt, vom Fluss her, das heisere Brüllen des Nebelhorns, seit dem Morgen, der Schifffahrt zur Warnung, doch erst jetzt fällt dies Raimundo Silva auf, vielleicht weil es in ihm selbst plötzlich so still wurde.

Januar ist’s, es wird zeitig Abend. Die Atmosphäre im Arbeitszimmer ist lastend, stickig. Die Türen sind verschlossen. Der Korrektor hat gegen die Kälte eine Decke auf den Knien, und unmittelbar neben dem Schreibtisch steht ein Heizgerät und verbrennt ihm beinahe die Knöchel. Schon wurde angedeutet, dass es sich um ein altes Haus ohne Komfort handelt, aus spartanisch rauer Zeit, als man bei ärgster Kälte am besten auf die Straße ging, sooft man den Körper mit einigen kleinen Marschbewegungen aufwärmen wollte, aber nur einen eisig kalten Korridor besaß. Auf dieser letzten Seite der Geschichte der Belagerung von Lissabon bietet sich Raimundo Silva in