1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

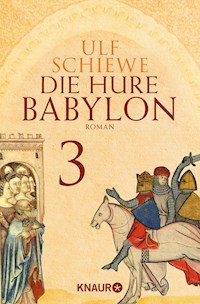

Sie sprachen vom himmlischen Frieden – und riefen zum Kreuzzug auf: Teil 3 des sechsteiligen Serials zu »Die Hure Babylon« Südfrankreich im 12. Jahrhundert: Der junge Edelmann Arnaut ist verzweifelt, denn wieder hat seine heimliche Geliebte, die Vizegräfin Ermengarda von Narbonne, ihr Kind verloren – ein Fingerzeig des Himmels? Arnaut will Buße tun und sich dem Kreuzzug ins Heilige Land anschließen. Mit dem fränkischen Heer zieht er gen Osten und muss doch bald erkennen, dass es weniger um Erlösung als um Macht und Eitelkeit der Herrschenden geht, dass im Namen Gottes Verrat und unvorstellbare Gräueltaten begangen werden. Gefährliche Abenteuer warten auf ihn, Kampf, Intrigen – und so manche Versuchung …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Ulf Schiewe

Die Hure Babylon

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Südfrankreich im 12. Jahrhundert:

Der junge Edelmann Arnaut ist verzweifelt, denn wieder hat seine heimliche Geliebte, die Vizegräfin Ermengarda von Narbonne, ihr Kind verloren – ein Fingerzeig des Himmels? Arnaut will Buße tun und sich dem Kreuzzug ins Heilige Land anschließen. Mit dem fränkischen Heer zieht er gen Osten und muss doch bald erkennen, dass es weniger um Erlösung als um Macht und Eitelkeit der Herrschenden geht, dass im Namen Gottes Verrat und unvorstellbare Gräueltaten begangen werden. Gefährliche Abenteuer warten auf ihn, Kampf, Intrigen – und so manche Versuchung …

(725)

Inhaltsübersicht

Buch III

Oktober, Anno Domini 1147

Zwei Könige und ein Kaiser treffen sich in Konstantinopel. Es werden Bündnisse erneuert, Versprechungen gemacht und Eide geschworen. Dann ziehen die Christenheere siegesgewiss dem Feind entgegen. Doch im wilden Niemandsland erweist sich, dass es leichter ist, gegen Satans Mächte zu predigen, als sie zu vernichten.

Ermengarda und Menerba

Das Fenster in meiner Kammer gewährt einen guten Blick auf die Aude und die mächtige Römerbrücke, die die beiden Stadtteile verbindet. Auf ihr drängen sich die Buden und Marktstände der Schlachter und Fischfrauen, die sich gegenseitig beim Anpreisen ihrer Waren zu übertönen suchen.

Auch heute wanderten Hausfrauen und Köchinnen mit großen Körben, alles begutachtend und feilschend, von Stand zu Stand. Unter den Brückenbogen floss träge der Fluss. Fischer ruderten von der Bucht heran, um ihren Fang zu landen. Es sah alles so fröhlich und bunt aus, genau wie jeden Tag. Und so wie letztes Jahr oder gar vor hundert Jahren. Nichts änderte sich je.

Aber das täuschte. Alles hatte sich mit einem Schlag verändert. Es war nicht mehr das gleiche Bild, nicht mehr die gleiche Stadt. Etwas fehlte. Die Freude hatte sich davongestohlen. Obwohl keiner von denen da unten dies zu merken schien. Oder auch nur ahnte, wie trostlos es in meinem Herzen aussah. Ich fühlte mich wieder wie das von allen verlassene Waisenkind, als das ich aufgewachsen war. Nur schlimmer. Ich litt unter dieser Einsamkeit und suchte sie zur gleichen Zeit.

Das beschauliche Bild dieses alltäglichen Treibens dort unten konnte ich nicht länger ertragen. Ich schloss das Fenster und begab mich in den Palastgarten, wo ich allein mit einem Buch die Sonne dieses vielleicht letzten warmen Oktobertages genießen wollte. Doch auch hier blieb ich nicht lange ungestört.

»Darf ich mich zu dir setzen?«

Es war Peire Rogier, Sänger am Hof und mein Freund. Wie immer hatte er seine Laute dabei. Ich machte ihm wortlos auf der Gartenbank Platz. Meinen geliebten Ovid legte ich zur Seite.

»Soll ich dir ein Lied spielen?«, fragte er.

»Nicht jetzt, mein Lieber.«

Er runzelte die Stirn. »Das hört man in letzter Zeit viel zu oft von dir.«

»Es tut mir leid.«

»Langweile ich dich etwa? Ist meine Kunst gar am Ende?«

»Ach, Peire, im Gegenteil. Deine Lieder sind so sterbensschön, dass ich sie kaum ertragen kann. Willst du, dass ich zerfließe und zu nichts mehr zu gebrauchen bin?«

Er lachte. »Du magst also keine Lieder mehr. Kein canso d’amor. Und doch liest du Ovid, den Poeten der Liebe.« Er nahm das Büchlein und schlug es an der Stelle auf, wo mein Lesezeichen steckte.

»Nec timide promitte: trahunt promissa puellas«, las er vor. »Scheue dich nicht, Versprechungen zu machen, denn Mädchen lassen sich davon nur allzu gern betören.«

»Da siehst du’s, so sind die Männer«, sagte ich schnippisch und nahm ihm das Buch aus der Hand. »Und dann dies hier: Iuppiter ex alto periuria ridet amantum … Über die Meineide der Liebenden kann Jupiter nur lachen. Im Südwind lässt er sie verwehen, hat er doch selbst seiner Juno tausend Meineide geschworen.« Ich ließ das Buch sinken. »So wird mit uns Frauen umgegangen.«

Peire seufzte. »Du hast ihm also immer noch nicht verziehen.«

»Warum sollte ich?«

»Obwohl nun schon fast fünf Monate vergangen sind.«

Ich wandte trotzig den Kopf zur Seite und konnte trotzdem nicht verhindern, dass mir die Augen feucht wurden.

»Wer weiß, wo sie jetzt sind«, sagte er.

»Das will ich gar nicht wissen.«

»Und das soll ich dir abnehmen?« Er lehnte die Laute vorsichtig neben sich an die Bank. »Dabei fühle ich mich natürlich auch ein wenig verantwortlich.«

Ich verstand, was er meinte. Peire Rogier hatte mich damals ermutigt, auf böse Stimmen zu pfeifen, mich über Standesunterschiede hinwegzusetzen und endlich mein Herz sprechen zu lassen. Ohne ihn wären Arnaut und ich nie zusammengekommen.

»Ja, vielleicht hätte ich nicht auf dich hören sollen. Was hat es mir gebracht?«

»Bereust du etwa deine Zeit mit Arnaut?«

Er machte ein so erschrockenes Gesicht, dass ich lächeln musste. Ich dachte einen Augenblick nach. Nein, natürlich nicht, denn nur wenigen ist ein Glück beschieden, wie wir es hatten erleben dürfen. Umso grausamer, wenn es endet.

»Ich habe mir nichts vorzuwerfen und nichts zu bereuen. Ich frage mich nur, wenn er mich liebt, wie er vorgibt, wieso verlässt er mich dann?«

»Ermengarda! Er hat nicht mehr getan als tausend andere auch. Ist es so schlimm, dem Ruf des Heiligen Vaters zu folgen?«

»Der Schuft hat mich im Stich gelassen, als ich ihn am meisten brauchte. Zu keiner Zeit hätte es mich schlimmer treffen können.«

»Du meinst, als …«

Er sprach nicht weiter. Es war ihm peinlich.

»Du darfst es ruhig beim Namen nennen«, sagte ich. »Jawohl, als ich sein Kind verloren hatte und seine ganze Stärke gebraucht hätte. Auch eine Fürstin ist nur eine Frau. Es war schwer für mich.«

»Ich weiß das.«

»Und die Schmach. Wie steh ich da? Die vescomtessa von Narbona lässt sich unehelich schwängern. Und dann lässt der Kerl sie auch noch sitzen. Ich bin zum Gespött der ganzen Stadt geworden.«

»Du weißt, dass das nicht stimmt.«

»Und er? Er hat nur von Sünde gefaselt und Vergebung. Eine dümmere Ausrede ist ihm wohl nicht eingefallen.«

»Ich glaube, er hat es aufrichtig gemeint.«

»Dann ist er ein leichtgläubiger Tropf. Die reden den Leuten doch nur diesen Unsinn ein, damit sie gefügig sind und tun, was man ihnen sagt. Wir hätten Gott durch unsere Sünden beleidigt, sagen sie, und könnten nur Vergebung finden, indem wir Ungläubige töten.«

»Du meinst Clairvaux.«

»Ihn und andere, die die Gutgläubigkeit der Menschen für ihre Zwecke missbrauchen.« Mir waren Zornestränen in die Augen getreten. Mit dem Rockzipfel wischte ich sie weg. »Wie konnte Arnaut nur auf ein solches Geschwätz reinfallen?«

»Da befindet er sich in guter Gesellschaft. Zwei Könige haben das Kreuz genommen und viele Große des Frankenreichs.«

»Ja, vielleicht hat ihn das gereizt. Der große Heerzug, das Abenteuer. Die Gelegenheit, es seinem Großvater gleichzutun. Wahrscheinlich war das Gerede von Sünde nur ein Vorwand, um mir endlich zu entfliehen.«

»Ein Mann sollte sein Leben selbst bestimmen dürfen.«

»Hab ich ihm das etwa verwehrt?«

Peire sah mich mit seinen dunklen Augen an. »Ich weiß es nicht. Sag du es mir.«

Seine Worte verwirrten mich für einen Augenblick. Aber dann packte mich erneut die Erbitterung. »Wahrscheinlich geht es ihm nur darum, Schlachtenruhm zu erringen und glorreiche Taten zu vollbringen. Ist das nicht, was ihr Männer wollt?«

»Mir genügt, was ich auf meiner Laute vollbringe.«

Armer Peire. Was quälte ich ihn mit meinen düsteren Gedanken? Ich atmete tief durch, um mich zu beruhigen.

»Mit dir wäre ich also glücklicher geworden«, sagte ich halb im Scherz.

Das brachte ihn in Verlegenheit. Aber nur kurz, dann grinste er. »Ach, Midomna. Du weißt, ich liebe dich, aber ich schmachte lieber aus der Ferne. Mit vollem Magen dichtet sich so schlecht.«

Da musste auch ich lachen.

»Ich sehe schon. Nicht einmal du willst mir treu sein.«

Peire fasste meine Hand. »Sei nicht bitter, Ermengarda. Er kommt wieder.«

Doch ich entzog mich ihm. »Ich will ihn nicht mehr sehen. Soll er doch eine von diesen Sarazeninnen heiraten.«

In einer Nische meines Empfangsraums, auf hohem Marmorsockel, steht eine kleine römische Bronze der Göttin Diana, eine schöne, lebendig wirkende Arbeit. Sie war das Lieblingsstück meiner Stiefmutter Ermessenda la Bela, die vor mir, nach dem Tod meines Vaters, Regentin gewesen war. Alles, was an la Bela erinnerte, hatte ich aus dem Palast entfernen lassen, außer dieser Statuette. Ich hatte sie behalten, fast wie eine Trophäe, als wollte ich mich immer an den Sieg über diese elende Ränkeschmiedin erinnern, die mir nach dem Leben getrachtet hatte.

Es hieß, la Bela habe dem geheimen Dianakult angehört, hätte die Zauberkräfte der Göttin für ihre machtgierigen Zwecke benutzt. Hatte ich deshalb die Bronze behalten? Ein magisches Götzenbild der Macht, die ich errungen hatte? War ich schon wie la Bela geworden, dass ich immer meinen Kopf durchsetzen musste? Ich sei nicht anders als sie, hatte meine Schwester Nina mir einmal vorgeworfen.

Arnaut wolle doch nur sein Leben selbst bestimmen, hatte Peire Rogier gesagt. Hatte ich ihm das denn verwehrt? War ihm deshalb die Luft zu stickig geworden?

Ich starrte die Göttin an. Ihr kühler Blick gab keine Antwort. Am liebsten hätte ich sie gepackt und auf dem Boden zerschmettert. Aber wie immer hinderte mich etwas daran.

Wütend drehte ich mich um, goss mir einen Becher Wein ein und nahm einen tiefen Schluck. Da fiel mir die andere Geschichte Ovids ein, die ich heute gelesen hatte. Von Ariadne, die sich, von ihrem Geliebten Theseus verlassen, dem Weingott Bacchus hingegeben hatte und seine Braut geworden war. Hastig stellte ich den Becher ab. Nein, mich zu betrinken, das fehlte mir gerade noch.

Und dann musste ich an Adela denken, arme Adela. Ein Sohn, der sich nicht einmal verabschieden kann, der ihr nur einen Boten mit dürren Worten schickt. Aufgelöst war sie nach Narbona gekommen, in Begleitung ihres schweigsamen Bruders Raol. Alles wollte sie wissen, wie es zu Arnauts plötzlichem Entschluss gekommen war. Fast beschuldigte sie mich, Arnaut zu diesem Entschluss getrieben zu haben, bis ich sie überzeugte, dass er selbst darauf bestanden hatte. Von dem verlorenen Kind wollte ich ihr nichts erzählen. Noch zu schmerzhaft war die Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich daran dachte, erfasste mich wieder diese schreckliche Leere.

Eigentlich hatte ich mit Rocafort nichts mehr zu tun haben wollen. Aber wer kann Domna Adela nicht zugetan sein? Außerdem erinnerte ich mich an die guten Dienste, die mir Senher Raol einmal geleistet hatte, und welchen Dank ich ihm schuldete. Deshalb nahm ich seine Bitte um homagium an und ließ ihn Treue zu Narbona schwören.

Erfreulicherweise teilte Raol meinen Abscheu gegenüber diesem unsinnigen Heerzug nach Outremer. Es habe gar nichts mit dem Glauben zu tun, sagte er. Rom gehe es nur um Macht und Einfluss, und jener Clairvaux sei der Gehilfe des Teufels.

Seltsam, mit dem Sohn bin ich zerstritten, doch seine Familie ist mir nun näher denn je.

Es klopfte, und Domna Anhes, ohne zu warten, steckte den Kopf zur Tür herein. »Felipe de Menerba wünscht dich zu sprechen.«

Eine ihrer selbst auferlegten Aufgaben war es, über mich wie ein Zerberus zu wachen. Seit Severin die Leibgarde nicht mehr befehligte, kam niemand mehr zu mir, ohne vorher Gnade vor ihren Augen gefunden zu haben.

»Komm einen Augenblick herein, Anhes«, sagte ich. »Ich will dich etwas fragen.«

Sie trat näher. »Was ist, Kind?«

»Glaubst du, ich war zu bestimmend mit Arnaut? Zu herrisch vielleicht?«

Erstaunt sah sie mich an. »Es hat noch keinem Mann geschadet, wenn sein Weib ihm gelegentlich die Federn zurechtstutzt.«

»Ach, so meinte ich das nicht.«

Sie legte ihre Arme um mich und strich mir übers Haar. »Quäl dich nicht, Kind. Schau lieber in die Zukunft. Es gibt Besseres zu tun, als über Männer zu weinen.«

»Du hast recht«, sagte ich und wusste doch, dass sie Arnaut fast ebenso geliebt hatte wie ich. »Bring mir also Felipe herein.«

Lässig und mit einem fröhlichen Grinsen trat Felipe an mich heran und küsste mir die Hand. Dann warf er sich auf einen Stuhl und schlug die Beine übereinander.

»Es wird Zeit, dass wieder Feste gefeiert werden, Ermengarda«, begann er. »Dieses alte Gemäuer ist schon düster genug. Wir sollten es endlich wieder beleben mit Kerzenschein und Wein, Gelächter und Gesang und vor allem mit einem leckeren Fressen. Was sagt Ihr dazu, Domna Anhes? Hab ich nicht recht?«

»An mir soll’s nicht liegen, Senher Felipe«, erwiderte Anhes. Mit einer angedeuteten Verbeugung verließ sie den Raum.

»Was hat das zu bedeuten, Felipe?«

»Seit Arnaut fort ist, ist es nicht mehr lustig bei dir.«

»Muss es immer lustig sein?«

»Wo sind die rauschenden Feste, die du gegeben hast? Wo die Gesellschaft der Freunde? Die Leute beklagen sich. Einige deiner trobadors haben schon die Stadt verlassen, denn hier gibt’s nichts mehr zu gewinnen.« Er sprang auf und bediente sich mit Wein. »Willst du auch?«

»Nein danke.«

»Im Ernst. Ein Fürst sollte seine Getreuen um sich sammeln, großzügig sein, Freundschaften pflegen, nicht in Trübsal verharren.«

»Du hast recht.«

»Seit Monaten hältst du dich versteckt. Deine Freunde wollen wieder den Glanz deiner Schönheit erstrahlen sehen.«

»Bin ich hässlich geworden?«

Er trat näher, kniete vor mir nieder und fasste meine Hand. »Es gibt auch noch andere, die dich lieben.«

Es war leichthin gesagt, und doch wusste ich, wie ernst es in Wahrheit gemeint war. Felipe hatte nie aufgehört, Gefühle für mich zu hegen. Er war ein paar Jahre älter als Arnaut. Ein gutaussehender Mann, breitschultrig, mit schlanken Hüften und einem Kopf voller rotblonder Locken. Welche Frau würde sich nicht in ihn verlieben? Nina hatte sich nach ihm verzehrt und mich verflucht, als ich sie nach Spanien verheiraten musste.

Ich strich ihm zärtlich durch sein Haar.

»Ich weiß das, Felipe.«

»Warum weinst du?« Er sah mir forschend in die Augen. »Habe ich etwas Unpassendes gesagt?«

»Ich denke an die alten Zeiten. Wie glücklich wir auf unserer Flucht durch die Berge waren, neugierig, unbeschwert, trotz aller Gefahren. Du hattest nur Augen für mich, und Arnaut war eifersüchtig.«

Sein Gesicht verdunkelte sich. »Am Ende war ich es, der Grund hatte, eifersüchtig zu sein. Und bin es noch immer.«

»Du bist verheiratet, Felipe.«

»Was ändert das?«

»Du hast Kinder.«

Er erhob sich und wanderte erregt mit dem Weinkelch in der Hand auf und ab. »Mich hättest du heiraten sollen, Ermengarda. Einen Menerba.«

»Auch wenn ich es gewollt hätte, man hat mir keine Wahl gelassen.«

»Stattdessen hast du diesen Bauerntölpel gewählt.«

»Felipe, nicht in diesem Ton. Außerdem ist er dein Freund.«

»Ja, verflucht. Das macht es nur noch schwerer.« Gereizt marschierte er im Raum umher. »Deshalb ist er trotzdem nur ein kleiner Landbaron, der sich mit deiner Hilfe über andere erheben will.«

»Arnaut erhebt sich über niemanden. Er ist eher ein bescheidener Mann. Und alles, was er hier errungen hat, ist sein eigenes Verdienst gewesen.«

»Nur, weil er ein guter Krieger ist und dir mal einen Gefallen getan hat? Deshalb hängst du immer noch an ihm?«

»Ich hänge nicht an ihm. Hör auf, solche Dinge zu sagen.«

Ich war ebenfalls aufgesprungen, denn langsam ärgerte mich sein Gerede. Vielleicht weil er mich an einer empfindlichen Stelle getroffen hatte. Er hatte ja recht. Mein Herz war nach wie vor an diesen Mann gekettet, auch wenn ich diese Schwäche in mir inzwischen hasste.

»Du bist die vescomtessa von Narbona«, rief er, »und hast Besseres verdient als einen dahergelaufenen Ritter. Oder bist du wie all die anderen Weiber, die ihn anhimmeln, wenn er im tornei einen Sieg erringt.«

Mir stieg das Blut ins Gesicht. »Jetzt reicht es, Felipe.«

»Warum verteidigst du ihn? Ich dachte, du hasst ihn.«

»Wenn jemand Grund hat, ihn zu hassen, dann bin ich das. Dir steht dieses Recht nicht zu. Ich dulde nicht, dass du so von ihm redest. Oder hast du vergessen, was du ihm schuldest?«

»Ich weiß, ich weiß. Aber nun ist er fort. Und er kommt nicht wieder. Das hat er mir selbst gesagt. Und ich …« Er baute sich vor mir auf und deutete auf die eigene Brust. »Ich bin immer noch da.«

»Ich weiß es zu schätzen, Felipe«, erwiderte ich kühl. »Aber eines hat sich nicht geändert. Als Mann liebe ich dich nicht.«

Es war, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Er starrte mich an, und dann schien sein Gesicht in sich zusammenzufallen.

»Der verdammte Fluch meines Vaters, den ich geerbt habe«, murmelte er. »Diese unselige Liebe, die einen das Leben lang verfolgt und das Herz zerfrisst.«

»Du bist weder dein Vater, noch bin ich la Bela.«

Wütend sah er mich an. »Nein, das bist du nicht, verflucht! Aber genauso kalt und abweisend.«

Damit schmetterte er den Weinkelch an die Wand und stürmte aus dem Raum.

Ich musste tief Luft holen, denn ich zitterte vor Erregung. Schließlich ließ ich mich auf einen Stuhl fallen und vergrub mein Gesicht in den Händen. Warum hatte ich Arnaut verteidigt? Warum Felipe verletzt? Er war ein guter Mann.

Machte ich denn alles falsch, mon Dieu?

Am Bosporus

Ein für Mitte Oktober ungewöhnlich scharfer Nordwind fegte durch die Meerenge des Bosporus und wühlte das Meer zu kabbeliger See auf.

Immer wieder hoben die anrollenden Wogen ruckartig den Bug der Galeote oder krachten mit solcher Wucht in die Planken, dass weiße Gischt über das Deck fegte und das kleine Ruderschiff bis in die Mastspitze erzitterte. Auch der strahlend blaue Himmel war keine Entschädigung für die feuchte Kälte und üble Schaukelei.

Die Galeote war überladen und lag schwer im Wasser. Die Ruderer kämpften an den Riemen, während so manche Welle ihnen das Holz aus den Händen zu reißen oder die Rippen zu brechen drohte. Auch der Steuermann hatte Mühe, den Bug gegen die Wellenkämme zu halten. Mehr als einmal schlug das Schiff quer, so dass grüne See über die Bordwand aufs Deck schwappte, auf dem jeder freie Platz von Männern, Kriegsgerät, verängstigten Pferden und Gepäck belegt war. Durchnässt und in übler Laune klammerten Arnaut und Severin sich irgendwo an die Wanten, wo sie den Seeleuten nicht im Weg waren.

»Noch mal kriegt mich keiner auf so einen Teufelskasten«, brüllte Severin gegen den Wind. Er war bleich und sah aus, als würde er sich gleich übergeben. Auch Aimar, Jori und Lois Bernat hingen mit Elendsmienen an der Bordwand.

Nein, es war kein guter Tag, um überzusetzen. Aber die Byzantiner waren ungeduldig gewesen, das fränkische Heer endlich loszuwerden, bevor Plünderungen und Gewalttätigkeiten überhandnahmen. Trotz Bemühungen der Heerführer war es nicht leicht gewesen, zwanzigtausend Mann im Zaum zu halten. Besonders wenn sie hungrig waren und sich von den unerhörten Preisen der Griechen übervorteilt fühlten.

Von der Stadt am Goldenen Horn hatten die meisten wenig zu sehen bekommen. Außer dem König und seinem Gefolge waren nur ausgewählte Grüppchen eingelassen worden. Der Großteil des Heeres hatte sich mit den zugewiesenen Lagerplätzen weit außerhalb der Vorstädte begnügen müssen, mit wenig Brennholz, schlechter Nahrung und ungenügend Futter für die Tiere. Dazu täglich Prügeleien mit byzantinischen Söldnern, die die Aufgabe hatten, Ordnung zu halten. Und zur Zerstreuung nichts als elende Hafenhuren, die gegen unverschämtes Geld den nach Weibern hungernden Männern ein wenig Erleichterung verschafften. Jedenfalls denen, die geduldig genug waren, stundenlang anzustehen, bis sie an der Reihe waren.