4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

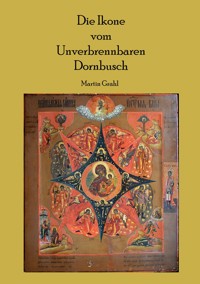

An der Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch lassen sich allgemeine Beobachtungen zur Ikonenmalerei ablesen. Im Buch wird sie analysiert, erschlossen und kommentiert. An diesem Ikonentyp lässt sich der Sinn der altkirchlichen Bildtheologie gut nachzuvollziehen. Besprochen wird im Buch auch die Ikone von den Drei Hierarchen. Der Autor versteht Ikonen als besondere Sprachform der Liturgie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch

Martin Grahl

Fehmarn West

© 2023 Dr. Martin Grahl

ISBN Softcover: 978-3-347-93175-6

ISBN E-Book: 978-3-347-93176-3

Druck und Distribution im Auftrag:

tredition GmbH,

An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag , zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Die drei im Buch abgebildeten Ikonen befinden sich in meinem Privatbesitz.

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Ikonentypen

Die Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch

Der Akafist zur Ikone

Dreifaltigkeit Gottes und Maria, die Gottesmutter

Die vier alttestamentlichen Bilder

Die Engel der inneren Sternenblätter

Die Evangelistensymbole

Die acht Engel in den Wolken

Die einzelnen Geistengel

Nikita, der Märtyrer

Die Ikone als dogmatisches Meditationsbild

Marienikone

Betrachter der Ikone

Ikonen als Liturgie

Zur Auslegung der Geschichte vom Dornbusch

Die Ikone der drei Hierarchen

Heilsspiegel

Bildertheologie nach Johannes von Damaskus

Anhang

Die Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Ikonentypen

Anhang

Die Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch

Cover

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Ikonentypen

Ikonenmaler konnten nicht einfach ihre Bilder gestalten, wie es ihnen gefiel. Eine Ikone unterlag kirchenrechtlichen Ordnungen und war Teil der Liturgie der Kirche. Damit musste sie kirchenrechtlich autorisiert werden. Auch wurde aus einem Bild erst dann eine Ikone, wenn sie geweiht war. Und die Priester konnten nicht etwas weihen, was nicht autorisiert war. Entsprechend bildeten sich Ikonentypen heraus. In der Russisch Orthodoxen Kirche erhielten bestimmte Ikonen sogar eigene Festtage, bildeten einen kleinen Festkalender innerhalb des großen. In einem Ikonenmuster gab es allerdings gewissen Spielraum der Gestaltung. Gutes Abmalen war keine Schande, aber das war nicht entscheidend für den geistlichen Wert des Bildes. Auch eine Papierkopie wird durch die Weihe echt. So gibt es künstlerisch gelungene Exemplare und solche, die eher schnell dahin gemalt erscheinen. Es gab auch eine Stilentwicklung und neben dem Grundmuster in gewissem Rahmen eine Individualität der Ikonen. Nachdem man vor allem im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereitwillig auch westlichen Malstil aufnahm, besann man sich und legte die Überfremdung aus dem Westen ab. Mit der westlichen Malweise schlich sich der mimetische, nachahmende Stil ein und die für die Ikonen so wesentliche Umgekehrte Perspektive verlor sich. Der Bildhorizont der Ikone durfte nicht in ihr in einem imaginären Hintergrund liegen, so dass man in das Bild hineinschaute wie in einen Guckkasten. Der Blickpunkt der Ikone liegt im Betrachter vor dem Bild. Im Westen Europas hatte man in der Gotik einen christlichen Baustil erkannt, darum begann man Kirchen wieder nach mittelalterlichem Vorbild zu errichten. Wie es in Deutschland darum die Neugotik gab, wurde mithin ein bestimmter konservativer Malstil im Zarenreich üblich, den man auch ohne ein großer Kenner zu sein, leicht erkennt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann sich dieser Malstil wiederum aufzuweichen, bis dann die helleren modernen, im Typ möglichst exakten Ikonen der Gegenwart entstanden. Um 1900 herum wurden die Ikonen in Manufakturen seriell hergestellt und waren beliebtes Handelsobjekt. Maxim Gorki erzählt in seinem Roman „Die Mutter“ aus so einer Werkstatt.

In verleimte Bretter wurde eine vertiefte Bildfläche eingearbeitet, die mit einer speziellen Grundierung versehen wurde. Entsprechend der kirchlichen Bildergebote mussten die Ikonen auf dem Bild betitelt und himmlische Personen auf dem Bild bezeichnet werden. Gott und seine Heiligen konnten nur dargestellt werden, wenn ihre Gesichter mit Namen versehen wurde. Ikonen beruhen nicht auf Ähnlichkeit. Wir haben es hier nicht mit mimetischer (nachahmender) Kunst wie im Westen Europas zu tun, sondern mit Bildworten.

Auf den Bildgrund trug man die Farben in Schichten auf, als letzten Schritt die Inkarnate, Hautfarben von Gesicht und Händen, die nicht durch schützende Blechverkleidung verdeckt werden durften. Diese Bedeckungen gaben im Relief vereinfacht wieder, was darunter lag. Sie brachten es mit sich, dass es dann auch einen weiteren, äußeren Rahmen gab, einen schlichten an den Ecken abgerundeten Bilderrahmen, einen Kasten, der bisweilen sogar zusätzlich noch eine Glasscheibe besaß, vor allem bei Ikonen, die für die „Stille Ecke“ im Privathaus und das private Gebet bestimmt waren. In Kirchen überwiegen die unbedeckten, ungeschützten Ikonen.

Beleuchtet waren die Ikonen nicht mit Spots, sondern mit dem Licht einer Kerze direkt vor dem Bild. Die Ikonen Ende des 19. Jahrhunderts im alten Stil bemühten sich um die Umgekehrte Perspektive, d.h. der Blickpunkt der Perspektive liegt nicht im Bildhintergrund wie in der westlichen perspektivischen Malerei, sondern im Betrachter. Die brennende Kerze lässt uns somit nicht in einen virtuellen Guckkasten schauen, sondern die Ikonen sehen uns ins Herz, wir setzten uns dem Geschehen, bzw. einer besonderen Mariendarstellung aus. Es ist die gleiche Gottesmutter, aber in verschiedenen Bildtypen. Die Aussagen der Ikonen sind nicht die des Erfinders des Ikonentyps. Gott und seine Heiligen wenden sich in einer mit diesem Bild speziellen Weise an den Betenden, Glaubenden. Einige Ikonentypen werden verehrt, als wären sie eigene Persönlichkeiten.

Die liturgische Sprache war das Altslawische, Mutter der slawischen Sprachfamilie, auch Kirchenslawisch genannt, weil sie sich in der Liturgie bis heute lebendig erhält. Da es sich um die gemeinsame liturgische Sprache handelte, sollten die Ikonen der slawischen Völker auch stets in dieser Sprache bezeichnet werden. Um die Bilder im Einzelnen verstehen zu können, muss man die zugrunde liegenden Texte in den entsprechenden Sprachfassungen zu Rate ziehen. Weil unsere Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch einen eigenen Feiertag hat, gab es auch für sie einen eigenen Akafist, der aber erst im 19. Jahrhundert auf Kirchenslawisch verfasst wurde. Ein Akafist (griech. Akathistos) ist ein sehr langer Hymnus mit vielen Strophen, geht in der Form auf Romanos den Meloden im 6. Jahrhundert zurück und wird außerhalb der Göttlichen Liturgie gesungen.

Die Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch

Die Inschrift über der Ikone lautet:Unverbrennbarer Dornbusch – die allerheiligste Gottesmutter

Dieser Ikonentyp kam im 16. Jahrhundert auf. Es gibt etliche Varianten von ihm. Im Unterschied zu reinen Personenikonen und Bildern, die eine biblische Geschichte darstellen wie die Verklärung Christi, haben wir es hier mit dogmatischen Aussagen zu tun. Dabei fällt sogleich ein wesentlicher Unterschied in der Tradition von Westen und Osten auf. In Westeuropa war seit dem Hochmittelalter die logische, systematische Erklärung des Glaubens das Ziel der Theologie. Die dogmatischen Einsichten, die Elemente der Liturgie wurden intellektuell entfaltet. Anders im Osten. Dort lag das Gewicht auf der Liturgie. Bis heute sind Predigten in der Ostkirche häufig mehr eine Auslegung und Erläuterung der Liturgie und weniger der Bibeltexte für sich, die dann ohne geschichtliche Vermittlung unmittelbar zum Hörer sprechen sollen. Dieser unterschiedliche Umgang hat auch mit der unterschiedlichen Kunst- und Bildauffassung zu tun. Der mimetischen, nachahmenden Kunst entspricht die Erklärung von Objekten. Die Umgekehrte Perspektive der Ikonenkunst ist dagegen Teil der Liturgie. Sie illustriert nicht erklärend, sondern ist Vollzug des Dialogs von Gott und Mensch.

Im 15. Jahrhundert der Spätgotik in Westeuropa wurden verschiedene ikonographische Ideen mehr und mehr miteinander frei kombiniert, bis sich das damit verbundene Wissen und Verstehen immer mehr verlor, bzw. oberflächlicher wurde. Dagegen perfektionierte sich im Zuge der (mittelalterlichen) Renaissance die Fähigkeit, Mensch und Natur „realistisch“ darzustellen, nachzuahmen. Die Wirklichkeit, um die es in der Ikone geht, ist dagegen Gottes Wirken zugewandt. Die Gegenstände auf einer Ikone sind gemäß westlicher Vorstellungen verkehrt herum dargestellt, was man lange für naiv und falsch hielt. Das war aber kein Zeichen von Unkenntnis oder Unfähigkeit. Es geht um eine andere Blickrichtung. So sprechen wir im Gottesdienst nicht einfach über das Evangelium, sondern bekommen es zu hören. In der Liturgie sprechen wir vom „Wort des lebendigen Gottes“ an uns. Das Objekt der Ikone ist nicht Maria oder eine biblische Geschichte, das Dargstellte, sondern die Ikone ist Subjekt. Ihr Objekt, bzw. Gegenüber sind wir als Betrachtende, mit der Ikone Betende.

Der Ikonentyp vom Unverbrennbaren Dornbusch hat auch einen Platz im slawischen Ikonenfestkalender, nicht von ungefähr am 4. September, dem Tag, an dem auch der Geschichte vom Dornbusch Ex 3 gedacht wird. Es geht bei dem Bild nicht nur um die alttestamentliche Geschichte von Mose, sondern es handelt sich um eine Marienikone besonderer Art. Auf dem Rand ist bei unserem Beispiel passend in einer eigenen kleinen hinzugefügten Ikone der Märtyrer Nikita dargestellt. Die Ikone entfaltet sich in ihrer Bedeutung vielfach und wurde zu einem eigenen Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis ist allerdings eigener Art, es wird einem zugesagt. Man kann es schauen und es ruft nach Zustimmung nicht intellektueller Art, sondern im Herzen.

Im Mittelpunkt der Ikone ist Maria mit Kind in einem Doppelkreis zu sehen. Hinter ihr bilden zwei Vierecke aus einander berührenden Kreisen zusammen einen achteckigen Stern. Die gesamte Ikone ist wie mit Kreisen konstruiert, ich habe etwa 60 gezählt, ohne die Heiligenscheine. Es geht um die Inkarnation Gottes, ein mutiges Thema für ein Bild.

Auch im Westen gab es in der Allegorie das feste Muster der Verbindung von der Erscheinung Gottes im Dornbusch und dem Wunder der Menschwerdung Gottes. Man sieht Mose und den Dornbusch so zum Beispiel auch am Kreuzaltar (um 1370) im Doberaner Münster auf der Marienseite. Diese Allegorie wurde im Mittelalter also auch in der westlichen Kirche selbstverständlich verwandt. Das geht weit über die bloße Parallelität hinaus, nachdem der Busch nicht verbrannte und Maria Jesus als Jungfrau gebar. Schon das große altkirchliche Bekenntnis Symbolum Athanasii verwies darauf, dass wir dieses Geheimnis nicht physisch verstehen sollten.

Unsere Ikone ist nicht nur im Detail sehr gut gemalt, es ist unter den Varianten ein inhaltlich besonders ausgefeiltes Beispiel. Entstanden mag sie irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Bereich des Moskauer Patriarchats sein.

Einen aktuellen Bezug dieses Ikonentyps gab 2008 der ukrainische Präsident Wiktor Juschtchenko im Ukas № 830/2008. Die Ikone wurde verbunden mit dem „Tag des Retters“ zum 12. September neuen Kalenders (= 4. September alten Stils). Es handelt sich dabei um eine Art Tag des Katastrophenschutzes. Besonders der Feuerwehr ist dieser Tag gewidmet, sowie der Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.

Der slawische Titel der Ikone vom Unverbrennbaren Dornbusch gibt bereits den Bezug auf Maria. Der Dornbusch vor Mose hätte durchaus verbrennen können. Das Wunder bestand ja gerade darin, dass er es nicht tat. Anders verhält es sich mit dem Heiligen Geist und Maria. Das Feuer des Heiligen Geistes verbrennt den Mensch nicht. Die Feuerzungen auf den Aposteln zu Pfingsten waren kein bloß „echtes“ Feuer. Hier verhält es sich umgekehrt: Kein Feuer ist so wahrhaftig wie das des Gottesgeistes. Selbst die mächtige Sonne ist nur Bild Gottes. Damit erschließt sich auch die Darstellung um Maria herum: Die Geistesgaben nach Jes 11 bilden den Stern Marias.

Der Akafist zur Ikone

Die Ikone hat einen eigenen Akafist (Akatisthos). Nicht alle Themen des Bildes werden in ihm angesprochen. Nicht erwähnt wird zum Beispiel die abgebildete Jesajavision, auch nicht die Evangelisten oder die einzelnen Engelsgestalten. Sein Verfasser war der Charkiwer Gutsbesitzer Andrej Feodorovic Kowalewski (1840 – 1901). Das Gebet wurde von der Synode am 22. September 1882 angenommen. Ihr liegt also die Ikone zugrunde und nicht umgekehrt. Im Akafist liegt der praktische Schwerpunkt auf der Bitte um Schutz vor Brand. Man kann den Text somit als eine Interpretation des schon überlieferten Ikonentyps ansehen. Die Maler unserer Ikone müssen den Akafist nicht gekannt haben, denn Bild und Text sind etwa im gleichen Zeitraum entstanden.