9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die besonderen Kinder

- Sprache: Deutsch

Eine geheimnisvolle Insel. Ein verlassenes Waisenhaus. Eine Sammlung merkwürdiger Fotografien. Das alles wartet darauf, in »Die Insel der besonderen Kinder« entdeckt zu werden, einem unvergesslichen Roman, der Fiktion und Vintage-Fotografien zu einem spannenden Leseerlebnis für Jung und Alt verbindet. Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Aber was Jacob von seinem Opa hörte, war etwas ganz anderes: Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind. Als Abraham unter mysteriösen Umständen stirbt, betritt der sechzehnjährigen Jacob eine abgelegene Insel vor der Küste von Wales, um mehr über die seltsamen Geschichten seines Großvaters zu erfahren. Bald findet er sich in einer Welt wieder, in der die Zeit stillsteht und er die ungewöhnlichsten Freundschaften schließt, die man sich vorstellen kann. Doch auch die Ungeheuer sind höchst real – und sie sind ihm gefolgt … Der erste Band der erfolgreichen Fantasy-Reihe rund um Jacob Portman und die besonderen Kinder. Die komplette Fantasy-Reihe des amerikanischen Bestseller-Autors Ransom Riggs im Überblick: Band 1 - Die Insel der besonderen Kinder Band 2 - Die Stadt der besonderen Kinder Band 3 - Die Bibliothek der besonderen Kinder Band 4 - Der Atlas der besonderen Kinder Band 5 - Das Vermächtnis der besonderen Kinder Band 6 - Die Zukunft der besonderen Kinder Bonus - Die Legenden der besonderen Kinder

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

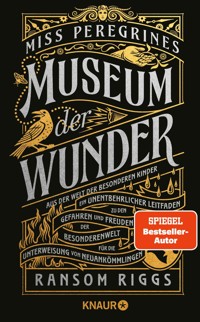

Ransom Riggs

Die Insel der besonderen Kinder

Roman

Aus dem Amerikanischen von Silvia Kinkel

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Was Jakob von seinem Opa hörte, war etwas ganz, ganz anderes: Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind … Inzwischen ist Jakob 15 Jahre alt und kann sich kaum noch an die wunderbaren Schauergeschichten erinnern – bis zu dem Tag, als sein Großvater unter mysteriösen Umständen stirbt und Jakob Hinweise darauf findet, dass es die Insel aus seinen Geschichten wirklich gibt. Der Teenager macht sich auf die Suche nach ihr und findet sich in einer Welt wieder, in der die Zeit stillsteht und er die ungewöhnlichsten Freunde findet, die man sich vorstellen kann. Doch auch die Monster sind höchst real – und sie sind ihm gefolgt …

Inhaltsübersicht

Motto

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Bildnachweis

Danksagung

Ist nicht Schlaf, ist nicht Tod;

Die zu sterben scheinen, leben

Das Haus, in dem du geboren wurdest

Freunde deiner Jugend

Alter Mann und junges Mädchen

Des Tages Mühsal und sein Lohn

Sie alle vergehen

Fliehen in die Fabeln

Können nicht gehalten werden.

Ralph Waldo Emerson

Prolog

Gerade als ich mich an den Gedanken zu gewöhnen begann, dass dieses Leben keine großen Abenteuer für mich bereithalten würde, geschah etwas Seltsames. Es war das erste einer Reihe von Ereignissen, und es versetzte mir einen furchtbaren Schock. So wie alles, was einen für immer verändert, teilte es mein Leben in zwei Hälften: vorher und nachher. Und wie bei so vielen der außergewöhnlichen Dinge, die sich noch ereignen würden, war mein Großvater, Abraham Portman, darin verwickelt.

Während meiner Kindheit war Grandpa Portman der faszinierendste Mensch, den ich kannte. Er hatte lange Jahre im Waisenhaus gelebt, in Kriegen gekämpft, mit dem Dampfer die Meere bereist und zu Pferde die Wüsten durchquert, war im Zirkus aufgetreten, wusste alles über Waffen, über Selbstverteidigung, das Überleben in der Wildnis, und er sprach außer Englisch mindestens drei weitere Sprachen. Für ein Kind, das niemals aus Florida hinausgekommen war, klang das unglaublich exotisch. Jedes Mal, wenn ich meinen Großvater sah, bekniete ich ihn, mich mit neuen Geschichten zu füttern. Er tat mir stets den Gefallen und erzählte mir von seinen Erlebnissen, als wären es Geheimnisse, die er nur mir anvertrauen konnte.

Im Alter von sechs Jahren kam ich zu der Erkenntnis, dass meine einzige Chance auf ein nur halb so aufregendes Leben, wie es das meines Großvaters gewesen war, darin bestand, Entdecker zu werden. Er bestärkte mich darin, indem wir ganze Nachmittage gemeinsam über Weltkarten brüteten, mit roten Reißzwecken die Routen unserer erdachten Expeditionen festlegten und er mir von den fantastischen Orten erzählte, die ich eines Tages entdecken würde. Zu Hause tat ich meine ehrgeizigen Ziele kund, indem ich mit einer Pappröhre vor dem Auge herummarschierte und rief »Land in Sicht!« oder »Bereitmachen zur Landung!«, bis mich meine Eltern nach draußen scheuchten. Offenbar befürchteten sie, dass mich Großvater mit seiner unheilbaren Verträumtheit anstecken könnte und dass mich meine Fantasien gegenüber nützlichen Ambitionen immunisierten. Also nahm mich meine Mutter eines Tages beiseite und erklärte mir, dass ich kein Entdecker werden könne, weil bereits alles auf der Welt entdeckt worden sei. Das machte mich im ersten Moment traurig und dann wütend. Ich war im falschen Jahrhundert geboren worden und fühlte mich betrogen.

Aber wie verraten kam ich mir erst vor, als ich herausfand, dass viele von Grandpa Portmans Geschichten unmöglich wahr sein konnten! Seine aufregendsten Erlebnisse drehten sich um seine Kindheit. Er war in Polen zur Welt gekommen und im Alter von zwölf Jahren in ein Waisenhaus nach Wales geschickt worden. Ich fragte ihn unzählige Male, warum er seine Eltern verlassen musste, und seine Antwort lautete immer gleich: weil die Monster hinter ihm her waren. Polen sei durch sie vollkommen verrottet gewesen, sagte er.

»Was für Monster?«, fragte ich dann mit großen Augen. Dieses Frage-und-Antwort-Spiel wurde für uns zur lieben Gewohnheit. »Schrecklich aussehende, bucklige Wesen mit faulender Haut und schwarzen Augen«, antwortete er stets. »Und soll ich dir mal zeigen, wie sie gingen?« Daraufhin kam er auf mich zugeschlurft wie diese Monster in alten Filmen, bis ich lachend fortlief.

Jedes Mal, wenn er die Kreaturen beschrieb, fügte er ein neues grässliches Detail hinzu: Sie stanken wie fauliger Abfall, sie waren unsichtbar bis auf ihre Schatten, in ihren Mündern lauerten schlangenartige Tentakel, die herausschnellen und einen zwischen die starken Kiefer ziehen konnten.

Es dauerte nicht lange, und ich konnte abends vor Angst kaum noch einschlafen. Meine ausgeprägte Fantasie verwandelte das Zischen der Autoreifen auf dem nassen Asphalt draußen in ein schweres Keuchen und die Schatten unter der Tür in kriechende, grauschwarze Tentakel. Ich fürchtete mich vor den Monstern, stellte mir jedoch mit Begeisterung vor, wie mein Großvater sie besiegte und den Kampf überlebte, um mir davon erzählen zu können.

Noch fantastischer waren seine Erzählungen über das Leben in dem walisischen Waisenhaus. Er sagte, es sei ein verzauberter Ort gewesen, an dem die Kinder vor den Monstern sicher waren. Das Haus befand sich auf einer Insel, wo jeden Tag die Sonne schien und nie jemand krank wurde oder starb. Alle lebten zusammen in einem großen Haus, das von einem klugen, alten Vogel beschützt wurde – oder so ähnlich. Als ich älter wurde, kamen mir Zweifel.

»Was für ein Vogel?«, fragte ich Großvater eines Nachmittags. Ich war damals sieben Jahre alt und beäugte ihn misstrauisch über den Tisch hinweg, an dem er mich gerade bei Monopoly gewinnen ließ.

»Ein großer, Pfeife rauchender Habicht«, antwortete er und blätterte durch den dünner werdenden Stapel seiner orangefarbenen und blauen Geldscheine.

»Du musst mich für sehr dumm halten, Grandpa.«

»Das würde ich niemals tun, Yakob. Aber wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem.« Ich hatte ihn gekränkt. Das konnte ich daran merken, dass sein polnischer Akzent, den er nie ganz hatte ablegen können, hervortrat, so dass er wirde sagte statt würde.

Ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen und fragte ihn: »Aber warum wollten dir die Monster etwas tun?«

»Weil wir nicht wie andere Menschen waren. Wir waren besonders.«

»Wie besonders?«

»Ach, auf alle möglichen Arten«, antwortete er so beiläufig, als würden wir über das Wetter sprechen. »Da gab es ein Mädchen, das konnte fliegen, einen Jungen, in dem Bienen lebten, Bruder und Schwester, die mühelos Felsblöcke zu stemmen vermochten …«

Es war schwer zu sagen, ob er das ernst meinte. Andererseits war mein Großvater nicht dafür bekannt, dass er Unsinn erzählte. Als er mein zweifelndes Gesicht sah, runzelte er die Stirn.

»Also gut, du glaubst mir nicht«, sagte er. »Aber ich habe Fotos!« Er schob seinen Gartenstuhl zurück und ging ins Haus, ließ mich allein auf der verglasten Veranda zurück. Nur eine Minute später war er wieder da und hielt eine alte Zigarrenkiste in den Händen. Er setzte sich und nahm vier zerknitterte und vergilbte Schnappschüsse heraus. Ich beugte mich darüber, um sie mir anzusehen.

Der erste war eine unscharfe Aufnahme von etwas, das aussah wie Kleider, in denen kein Mensch steckte. Entweder das – oder dieser Mensch hatte keinen Kopf.

»Natürlich hat er einen Kopf!« Großvater grinste. »Du kannst ihn nur nicht sehen.«

»Warum nicht? Ist er unsichtbar?«

»Da schau sich einer diesen cleveren Burschen an!« Er zog die Augenbrauen hoch, als hätte ich ihn mit meinen kombinatorischen Fähigkeiten überrascht. »Sein Name war Millard. Witziger Bursche. Manchmal sagte er: ›Hey Abe, ich weiß, was du heute getan hast‹, und dann erzählte er dir, wo du gewesen warst, was du gegessen hattest und ob du heimlich in der Nase gebohrt hattest. Manchmal ist er dir mucksmäuschenstill gefolgt und hat dich beobachtet. Er trug dabei keine Kleider, damit du ihn nicht sehen konntest.« Großvater schüttelte den Kopf. »Das stelle man sich mal vor!«

Er reichte mir noch ein Foto. Nachdem er mir einen Moment Zeit gelassen hatte, es zu betrachten, fragte er: »Und? Was siehst du?«

»Ein kleines Mädchen.«

»Und?«

»Sie hat eine Krone auf.«

Er tippte auf den unteren Teil des Bildes. »Was ist mit ihren Füßen?«

Ich hielt mir den Schnappschuss näher an die Augen. Die Füße des Mädchens berührten nicht den Boden – aber es sah auch nicht so aus, als würde sie hüpfen. Mir fiel die Kinnlade runter.

»Sie fliegt!«

»Fast«, sagte Großvater. »Sie schwebt. Allerdings hatte sie sich nicht besonders gut unter Kontrolle. Wir mussten sie mit einem Seil festbinden, damit sie nicht davonschwebte!«

Ich starrte gebannt auf das finster dreinblickende, puppenartige Gesicht. »Ist das wahr?«

»Natürlich!«, knurrte er. Dann riss er mir das Foto aus der Hand und gab mir ein anderes – das eines kleinen Jungen, der einen Felsblock stemmt. »Victor und seine Schwester waren nicht besonders helle«, sagte er. »Aber, Junge, die waren vielleicht stark!«

»Er sieht gar nicht danach aus«, erwiderte ich und betrachtete die dünnen Ärmchen.

»Glaub mir, er war es. Einmal sind wir beide zum Angeln rausgefahren. Das Boot blieb auf einer Sandbank stecken, und er hat es herausgehoben, obwohl ich noch drinsaß!«

Das letzte Foto war das sonderbarste. Grandpa Portman reichte es mir, und ich musste zweimal hingucken. Es war der Hinterkopf eines Jungen – auf den ein Gesicht gemalt war.

Während Großvater erklärte, starrte ich das Bild unverwandt an. »Er hatte zwei Münder, siehst du? Einen vorn und einen hinten. Deshalb ist er auch so groß und dick geworden!«

»Aber das ist nicht echt«, sagte ich. »Das Gesicht ist nur aufgemalt.«

»Sicher ist die Farbe aufgemalt. Das war für einen Zirkusauftritt. Aber wenn ich’s dir doch sage, er hatte zwei Münder. Du glaubst mir nicht?«

»Ich glaube dir«, beteuerte ich.

Und ich glaubte ihm wirklich – zumindest ein paar Jahre lang. Aber das tat ich vor allem deshalb, weil ich es wollte, so wie andere Kinder in meinem Alter an den Weihnachtsmann glauben wollen. Wir klammern uns an unsere Märchen und wundersamen Geschichten, bis wir einen zu hohen Preis für diesen Glauben zahlen müssen. Bei mir war das in der zweiten Klasse der Fall. An dem Tag stellte mich Robbie Jensen beim Mittagessen vor einem Tisch voller Mädchen damit bloß, dass ich noch an Märchen glauben würde. Ich sollte vermutlich mein Fett dafür wegbekommen, dass ich Großvaters Geschichten in der Schule erzählt hatte. Dennoch verriet mir das mulmige Gefühl in meinem Magen in diesem demütigenden Augenblick, dass mich der Spitzname »Märchenjunge« noch jahrelang verfolgen würde. Und ob es nun berechtigt war oder nicht, ich nahm es meinem Großvater übel.

Grandpa Portman holte mich an just diesem Nachmittag von der Schule ab, wie so oft, weil meine Eltern beide arbeiteten. Ich kletterte auf den Beifahrersitz seines alten Pontiac und tat kund, dass ich seine Märchen nicht länger glauben würde.

»Welche Märchen?« Er sah mich über den Rand seiner Brille hinweg fragend an.

»Du weißt schon. Diese Geschichten über die Kinder und die Monster.«

Er runzelte die Stirn. »Wer hat denn was von Märchen gesagt?«

Ich erwiderte, dass eine erfundene Geschichte und ein Märchen das Gleiche seien. Und dass Märchen für Babys seien. Ich wisse, dass seine Fotos und seine Geschichten Fälschungen seien. Eigentlich rechnete ich damit, dass er wütend würde oder anfing, mit mir zu streiten. Stattdessen sagte er nur: »Okay.« Dann ließ er den Motor an, trat aufs Gaspedal, und der Wagen fuhr mit einem Ruck vom Bordstein. Und das war das Ende der Geschichten.

Er hatte vermutlich kommen sehen, dass ich dem Ganzen irgendwann entwachsen würde. Aber er ließ die Sache so schnell fallen, dass ich das Gefühl hatte, belogen worden zu sein. Ich verstand einfach nicht, warum er sich das alles ausgedacht und mich dazu gebracht hatte, zu glauben, dass solch seltsame Dinge möglich und wahrhaftig seien. Erst ein paar Jahre später erfuhr ich von meinem Dad den Grund dafür. Als er noch ein Kind gewesen war, hatte Großvater auch ihm einige dieser Geschichten erzählt. Dad sagte, sie seien genau genommen nicht gelogen, sondern stark überzogene Versionen der Wahrheit. Die Kindheit von Grandpa Portman sei nämlich kein Märchen gewesen – sondern eine Horrorgeschichte.

Mein Großvater konnte als Einziger seiner Familie aus Polen fliehen, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Er war zwölf Jahre alt, als ihn seine Eltern in die Obhut von Fremden schickten. Sie setzten ihren jüngsten Sohn in einen Zug nach Großbritannien, mit nichts als einem Koffer und der Kleidung, die er am Leib trug. Er hatte eine einfache Fahrkarte, ohne Rückfahrschein, und er sah seinen Vater und seine Mutter nie wieder. Auch nicht seine älteren Brüder, die Cousins oder Onkel und Tanten. Sie alle starben, noch bevor mein Großvater sechzehn Jahre alt war, ermordet von den Monstern, denen er so knapp entkam. Aber es waren keine Monster mit Tentakeln und faulender Haut – es waren Monster mit menschlichen Gesichtern, in schnieken Uniformen, die im Gleichschritt marschierten und so normal wirkten, dass man sie erst durchschaute, als es zu spät war.

Wie bei den Monstern, so war auch in Bezug auf die verzauberte Insel die Wahrheit hinter der Geschichte verborgen. Verglichen mit dem Horror auf dem europäischen Festland musste meinem Großvater das Kinderheim vorgekommen sein wie das Paradies: ein sicherer Hafen in einem nie endenden Sommer mit Schutzengeln und Kindern mit Zauberkräften, die natürlich nicht wirklich fliegen oder Felsblöcke stemmen konnten. Vielmehr bestand die Besonderheit, wegen der sie verfolgt wurden, darin, dass sie Juden waren. Kriegswaisen, angespült auf dieser kleinen Insel von einer Welle aus Blut. Diese Kinder waren nicht deshalb erstaunlich, weil sie über Zauberkräfte verfügten – dass sie den Ghettos und Gaskammern entronnen waren, war schon Wunder genug.

Von dem Moment an, als ich dies erfuhr, bat ich meinen Großvater nie wieder, mir Geschichten zu erzählen, und insgeheim hegte ich den Verdacht, dass er erleichtert war. Eine Aura des Geheimnisvollen legte sich über die Details seiner Kindheit. Ich bedrängte ihn nicht mit neugierigen Fragen. Er war durch die Hölle gegangen und hatte ein Recht auf seine Geheimnisse. Ich schämte mich dafür, neidisch auf sein Leben gewesen zu sein – wenn ich bedachte, welchen Preis er dafür zahlen musste. Stattdessen bemühte ich mich, dankbar zu sein für das sichere und überhaupt nicht außergewöhnliche Leben, das ich mir durch nichts verdient hatte.

Aber dann, ein paar Jahre später, als ich fünfzehn war, passierte etwas Schreckliches. Von da an gab es nur noch jenes Vorher und Nachher.

1. Kapitel

Den letzten Nachmittag des Lebens im Vorher verbrachte ich mit einem Modell vom Empire State Building, das ich aus Kartons für Erwachsenenwindeln zusammensetzte. Das Gebilde im Maßstab 1:10 000 war eine Schönheit. Es hatte eine Sockelspannweite von anderthalb Metern und überragte das Kosmetikregal. Es bestand aus »Maxi« für das Fundament, »Diskret« für die Aussichtsplattform und sorgfältig gestapelten Probepackungen für die ikonenhafte Turmspitze. Es war nahezu perfekt, bis auf ein entscheidendes Detail.

»Du hast Neverleak genommen«, sagte Shelley und betrachtete mein Werk mit skeptischem Stirnrunzeln. »Im Angebot ist aber Stay-Tite.« Shelley war die Filialleiterin, und ihre hängenden Schultern und die finstere Miene waren ebenso Bestandteil ihrer Uniform wie das blaue Poloshirt, das wir alle tragen mussten.

»Ich dachte, Sie hätten Neverleak gesagt«, erwiderte ich, weil sie das auch getan hatte.

»Stay-Tite«, beharrte sie und schüttelte bedauernd den Kopf, als wäre mein Turm ein verkrüppeltes Rennpferd und als hätte sie die Pistole mit dem Perlmuttgriff in der Hand, um ihm den Gnadenschuss zu verpassen. Es folgte ein kurzes, unbehagliches Schweigen, während dessen sie unablässig den Kopf schüttelte und zwischen mir und dem Turm hin- und herblickte. Ich sah sie verständnislos an. Was wollte sie mir mit ihrer passiv-aggressiven Art sagen?

»Ach so«, sagte ich schließlich. »Ich soll ihn neu bauen?«

»Ich habe nur gesagt, dass du Neverleak genommen hast«, wiederholte sie.

»Kein Problem. Wird sofort erledigt.« Mit der Spitze meines vorschriftsmäßigen schwarzen Sneakers schob ich einen Karton aus dem Fundament des Turms. Sofort stürzte das wunderbare Bauwerk in sich zusammen, eine Flut von Windelkartons polterte zu Boden und vor die Füße überraschter Kunden. Ein Karton schaffte es bis zu der automatischen Eingangstür. Die öffnete sich und ließ einen Schwall Augusthitze herein.

Shelleys Gesicht nahm die Farbe von reifen Granatäpfeln an. Sie hätte mich sicher gern auf der Stelle gefeuert, aber so viel Glück sollte mir nicht zuteilwerden. Den ganzen Sommer über hatte ich schon versucht, bei Smart Aid rausgeworfen zu werden. Aber das hatte sich als schlichtweg unmöglich erwiesen. Ich kam mit den fadenscheinigsten Ausreden ständig zu spät, gab zu wenig Wechselgeld heraus, räumte Ware absichtlich in die falschen Regale, stellte Lotionen zu Abführmitteln und Verhütungsmittel zu Babyshampoo. Selten hatte ich so hart an etwas gearbeitet, aber wie inkompetent ich mich auch anstellte, Shelley strich mich nicht von der Gehaltsliste.

Lassen Sie mich meine Aussage präzisieren: Es war nahezu unmöglich, dass ich bei Smart Aid gefeuert wurde. Jeder andere Angestellte wäre wegen viel kleinerer Vergehen längst vor die Tür gesetzt worden. Dies war meine erste Lektion in Sachen Vetternwirtschaft. In Englewood, dem verschlafenen Küstenstädtchen, in dem ich lebe, gibt es drei Smart Aids, in Sarasota County 27 und in ganz Florida 115. Sie breiten sich wie unheilbarer Ausschlag aus. Der Grund, warum ich nicht gefeuert werden konnte, lag darin, dass meinen Onkeln jeder einzelne dieser Läden gehörte. Und der Grund, warum ich nicht kündigen konnte, war, dass es bei uns heilige Familientradition war, seinen ersten Job bei Smart Aid anzutreten. Mein Feldzug der Selbstsabotage hatte mir lediglich eine aussichtslose Fehde mit Shelley eingebracht sowie den tiefen und anhaltenden Groll meiner Kollegen. Aber die – lassen Sie uns den Tatsachen ins Auge sehen – hätten mich sowieso nicht ausstehen können. Denn gleichgültig, wie viele Verkaufsstände ich umrannte oder wie vielen Kunden ich zu wenig Wechselgeld herausgab, eines Tages würde ich einen ansehnlichen Batzen des Unternehmens erben – im Gegensatz zu meinen Kollegen.

Shelley watete durch die Windeln, bohrte mir den Zeigefinger in die Brust und war offenbar im Begriff, etwas Unfreundliches zu sagen, als sie von der Lautsprecheransage daran gehindert wurde.

»Jacob, Anruf auf Leitung zwei, Jacob Leitung zwei.«

Ich ließ sie mit ihrem granatapfelroten Gesicht inmitten der Ruinen meines Turms stehen, und sie blickte mir wütend nach.

Der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter war ein feuchter, fensterloser Raum. Dort traf ich auf Linda, die in der Abteilung mit den Medikamenten arbeitete. Neben dem grell leuchtenden Getränkeautomaten mümmelte sie an einem Sandwich ohne Kruste und deutete mit dem Kopf zum Wandapparat.

»Leitung zwei. Wer auch immer dran ist, er klingt total ausgeflippt.«

Ich nahm den baumelnden Hörer in die Hand.

»Yakob? Bist du’s?«

»Hi, Grandpa Portman.«

»Yakob, Gott sei Dank! Ich brauche meinen Schlüssel. Wo ist er?« Er klang aufgeregt und rang nach Luft.

»Welcher Schlüssel?«

»Spiel keine Spielchen mit mir!«, fuhr er mich an. »Du weißt, welchen Schlüssel ich meine.«

»Du hast ihn bestimmt verlegt.«

»Dein Vater hat dich dazu angespitzt«, fluchte er. »Komm, sag’s mir, er muss es ja nicht erfahren.«

»Niemand hat mich zu irgendetwas angespitzt.« Ich versuchte, das Thema zu wechseln. »Hast du heute Morgen deine Pillen genommen?«

»Sie sind gekommen, um mich zu holen, verstehst du? Ich weiß nicht, wie sie mich nach all den Jahren finden konnten – aber es ist so. Und womit soll ich mich verteidigen, etwa mit dem verdammten Buttermesser?«

Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn so reden hörte. Mein Großvater war fünfundachtzig Jahre alt, und offen gesagt verlor er langsam den Verstand. Zunächst waren die Anzeichen nur vereinzelt aufgetreten, er vergaß, Lebensmittel einzukaufen, oder sprach meine Mutter mit dem Namen meiner Tante an. Aber während des Sommers hatte seine schleichende Demenz eine grausame Wende genommen: Die fantastischen Geschichten, die er über sein Leben während des Krieges erfunden hatte – die Monster, die verzauberte Insel –, waren für ihn zu einer grausamen Realität geworden. Vor allem während der letzten Wochen hatte er sehr nervös gewirkt, und meine Eltern, die befürchteten, er könne für sich selbst zu einer Gefahr werden, spielten ernsthaft mit dem Gedanken, ihn in einem Altersheim unterzubringen. Aus irgendeinem Grund erhielt jedoch nur ich diese apokalyptischen Anrufe von ihm.

Wie immer gab ich mein Bestes, um ihn zu beruhigen. »Du bist in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung. Ich komme später bei dir vorbei und bringe uns ein Video mit. Okay?«

»Nein! Bleib, wo du bist! Hier ist es nicht sicher!«

»Die Monster sind nicht mehr hinter dir her. Du hast sie im Krieg alle getötet, erinnerst du dich?« Ich drehte mich zur Wand, damit Linda dieses bizarre Gespräch nicht mithören konnte. Sie tat so, als würde sie eine Modezeitschrift lesen, und warf mir zwischendurch neugierige Blicke zu.

»Nicht alle«, widersprach er. »Nein, nein! Ich habe viele erledigt, sicher, aber es gibt immer noch welche.« Ich hörte, wie er durchs Haus lief, Schubladen aufriss, Türen zuschlug. Er drehte zweifellos durch. »Aber du bleibst weg, hast du gehört? Ich komme schon klar – ihnen die Zungen rauszuschneiden und die Augen auszustechen, das ist die einzige Chance! Wenn ich nur diesen verdammten Schlüssel finden könnte!«

Besagter Schlüssel öffnete einen riesigen Spind in Grandpa Portmans Garage. Darin befand sich ein Arsenal an Schusswaffen und Messern, das ausreichen würde, um eine kleine Armee auszurüsten. Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass Grandpa Portman ein Waffennarr war: Er hatte sein halbes Leben damit verbracht, Waffen zu sammeln, reiste zu Messen in andere Bundesstaaten, unternahm lange Jagdausflüge und schleppte seine sich sträubende Familie an sonnigen Wochenenden auf Schießplätze, damit alle den Umgang mit Waffen lernten. Er liebte seine Waffen so sehr, dass er sie manchmal sogar mit ins Bett nahm. Als Beweis besaß mein Dad einen alten Schnappschuss: Grandpa Portman beim Mittagsschlaf, mit der Pistole in der Hand.

Als ich meinen Dad fragte, warum Grandpa so verrückt auf Waffen sei, erklärte er mir, dass so etwas bei ehemaligen Soldaten schon mal vorkäme – oder bei Menschen, die etwas Traumatisches erlebt hatten. Ich vermutete, dass sich mein Großvater nach allem, was er durchgemacht hatte, nirgendwo sicher fühlte, nicht einmal in seinem eigenen Zuhause. Ironischerweise traf das jetzt, da ihn der Verfolgungswahn überwältigte, sogar zu. Angesichts all dieser Waffen war er zu Hause wirklich nicht sicher. Deshalb hatte mein Dad den Schlüssel in Verwahrung genommen.

Ich wiederholte die Lüge und behauptete, nicht zu wissen, wo der Schlüssel sei. Während Großvater suchend durch das Haus stampfte, ging das Türenknallen und Fluchen weiter.

»Also gut!«, sagte er schließlich. »Soll dein Vater diesen verdammten Schlüssel doch behalten, wenn er ihm so wichtig ist. Und meine Leiche kann er direkt dazu haben!«

Ich beendete das Gespräch so höflich wie möglich und rief anschließend meinen Vater an.

»Grandpa dreht durch«, erzählte ich ihm.

»Hat er seine Pillen genommen?«

»Wollte er mir nicht verraten. Aber es klang nicht danach.«

Ich hörte Dad seufzen. »Könntest du bei ihm vorbeifahren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Ich kann jetzt nicht von der Arbeit weg.« Dad arbeitete stundenweise als Freiwilliger für das Vogelrettungszentrum, wo er sich um verletzte Schmuckreiher und genesende Pelikane kümmerte, die Angelhaken verschluckt hatten. Er war Hobby-Ornithologe und Möchtegern-Autor von Naturkundebüchern. Als Beweis hortete er einen Stapel halbfertiger Manuskripte.

Beides Jobs, die man sich nur dann leisten kann, wenn man zufällig mit einer Frau verheiratet ist, deren Familie 115 Drugstores gehören.

Mein Job war natürlich auch ein Witz, denn ich konnte alles stehen und liegen lassen, wann immer mir danach war. Ich sagte Dad, dass ich hinfahren würde.

»Danke, Jake. Ich verspreche dir, dass wir bald eine Lösung für das Problem mit Grandpa finden, okay?«

Das Problem mit Grandpa. »Du meinst, ihn in ein Altersheim zu stecken«, antwortete ich mit eisiger Stimme. »Ihn zum Problem von jemand anderem machen.«

»Mom und ich haben uns noch nicht entschieden.«

»Natürlich habt ihr das.«

»Jacob –«

»Ich werde mit ihm fertig, Dad. Wirklich.«

»Noch, vielleicht. Aber es wird schlimmer werden.«

»Na und?«

Ich legte auf und rief meinen Freund Ricky an, damit er mich mit dem Wagen abholte. Zehn Minuten später hörte ich die unverkennbare Hupe seines alten Crown Victoria auf dem Parkplatz. Beim Rausgehen überbrachte ich Shelley die schlechte Nachricht, dass ihr Stay-Tite-Turm bis morgen warten müsse.

»Familiärer Notfall«, sagte ich.

»Natürlich«, antwortete sie.

Ich trat hinaus in den schwülheißen Nachmittag. Ricky saß rauchend auf der Motorhaube seines verbeulten Wagens. Seine schlammverkrusteten Stiefel, die Art, wie er den Rauch von den Lippen hochsteigen ließ und wie seine grünen Haare im Licht der untergehenden Sonne schimmerten – insgesamt sah er aus wie eine Mischung aus James Dean, Punk und Hinterwäldler. Ricky war das Produkt einer bizarren Kreuzung von Subkulturen, wie es sie nur in Südflorida gibt.

Als er mich sah, sprang er von der Haube.

»Bist du endlich gefeuert?«, rief er quer über den Parkplatz.

»Psst!«, zischte ich und lief zu ihm. »Die wissen nichts von meinem Plan!«

Ricky boxte mich gegen die Schulter. Das war ermutigend gemeint, würde jedoch einen mächtigen blauen Fleck geben. »Keine Sorge, Special Ed. Es gibt immer ein Morgen.«

Er nannte mich Special Ed, weil ich in unserer Schule an ein paar Kursen für überdurchschnittlich Begabte teilnahm, die Bestandteil unseres Special-Education-Lehrplans waren. Er zog mich unablässig damit auf. Aber so war unsere Freundschaft: Wir ärgerten uns gegenseitig und hielten doch zusammen. Die Kumpanei bestand aus einem inoffiziellen Gehirn-gegen-Muskeln-Abkommen. Ihm verhalf es dazu, nicht in Englisch durchzufallen, und mir, nicht von jenen kraftstrotzenden Soziopathen umgebracht zu werden, die sich in den Fluren unserer Schule herumtrieben. Dass er meinen Eltern nicht gefiel, war lediglich das Sahnehäubchen. Ricky war mein bester Freund – was besser klang, als zuzugeben, dass er mein einziger Freund war.

Ricky trat gegen die Beifahrertür des Crown Vic, weil man sie so öffnete, und ich stieg ein. Der Vic war ein museumsreifes Stück Volkskunst. Ricky hatte ihn auf dem städtischen Schrottplatz für ein Glas voller Vierteldollarstücke gekauft – das behauptete er zumindest. Der Wagen hatte eine Vergangenheit, deren Gestank nicht einmal die zahlreichen Lufterfrischer mit Tannenduft überdecken konnten, die am Rückspiegel hingen. Die Sitze waren mit Isolierband beklebt, damit sich einem die Federn der Polsterung nicht in den Hintern bohrten. Am besten war jedoch die Karosserie, eine verrostete Mondlandschaft voller Löcher und Beulen. Sie war das Ergebnis von Rickys Plan, Benzingeld zu verdienen, indem er Betrunkenen erlaubte, für einen Dollar pro Schlag mit einem Golfschläger auf das Auto einzuhämmern. Die einzige Regel – die jedoch nicht strikt eingehalten wurde – sah vor, dass man nicht auf Glasteile zielen durfte.

Der Motor erwachte dröhnend zum Leben, und der Auspuff stieß eine blaue Rauchwolke aus. Während wir vom Parkplatz fuhren und an niedrigen Einkaufszentren vorbei in Richtung von Grandpa Portmans Haus rollten, fragte ich mich besorgt, was wir dort wohl vorfinden würden. Die alptraumhaften Szenarien meiner Fantasie sagten mir, dass Großvater nackt auf der Straße oder vor Wut schäumend im Vorgarten herumlief und ein Jagdgewehr schwang oder ungebetenen Gästen mit einem stumpfen Gegenstand auflauerte. Alles war möglich, und dass dies Rickys erster Eindruck von dem Mann sein würde, über den ich immer mit so viel Ehrfurcht gesprochen hatte, machte mich noch nervöser.

Als wir in Großvaters Siedlung einbogen – einem verwirrenden Labyrinth von Sackgassen, bekannt als Circle Village –, nahm der Himmel gerade die Farbe einer frischen Prellung an. Wir hielten am Haupttor, um uns anzumelden. Aber wie so oft schnarchte der alte Mann im Wärterhäuschen, und das Tor stand offen. Statt ihn zu wecken, fuhren wir einfach hindurch. Mein Handy piepte. Dad hatte mir eine SMS geschickt und wollte wissen, wie es lief. In der kurzen Zeit, die ich brauchte, um ihm zu antworten, schaffte es Ricky, sich zu verfahren. Als ich ihm sagte, dass ich keine Ahnung hätte, wo wir uns befänden, fluchte er und fuhr mit quietschenden Reifen eine Kehrtwende nach der anderen, wobei er im hohen Bogen Tabaksaft aus dem Fenster spuckte. Währenddessen suchte ich draußen nach irgendeinem Anhaltspunkt. Doch obwohl ich meinen Großvater in all den Jahren unzählige Male besucht hatte, fiel es mir nicht leicht. Die Häuser sahen alle gleich aus: flache Kästen mit geringfügigen Variationen wie Aluminiumleisten an den Kanten oder unterschiedlichem Holz. Manche erinnerten mit ihren Gipssäulen auch an ehrgeizigen Größenwahn. Die Straßenschilder, von denen die Hälfte vom Sonnenlicht ausgeblichen war, boten keine große Hilfe. Die einzig wirklichen Orientierungspunkte waren bizarre und farbenfrohe Rasenskulpturen, die Circle Village in das reinste Freilichtmuseum verwandelten.

Endlich erkannte ich einen Briefkasten. Er wurde von einem Butler aus Metall emporgehalten, der trotz seiner hochnäsigen Miene rostige Tränen zu weinen schien. Ich rief Ricky zu, er solle links abbiegen. Die Reifen des Vics quietschten, und ich wurde gegen die Beifahrertür geschleudert. Als hätte das eine Blockade in meinem Kopf gelöst, lief es von nun an wie am Schnürchen. »Bei der Flamingo-Orgie rechts! Bei den multikulturellen Weihnachtsmännern auf dem Dach links! Geradeaus bis zu den pinkelnden Engeln!«

Als wir schließlich hinter den Engeln abbogen, drosselte Ricky das Tempo gegen null und spähte zweifelnd an den Häusern entlang. Kein einziges Verandalicht brannte, kein Fernseher flimmerte hinter den Fenstern, kein einziger Wagen parkte in einem der Carports. Sämtliche Nachbarn waren nach Norden geflohen, um der mörderischen Sommerhitze zu entkommen, hatten ihre Gartenzwerge zurückgelassen, die im wild wuchernden Rasen erstickten, und die Fensterläden zum Schutz gegen Hurrikans fest verschlossen. Die Häuser wirkten wie pastellfarbene Luftschutzbunker.

»Das letzte auf der linken Seite«, sagte ich. Ricky tippte das Gaspedal an, und wir stotterten die Straße entlang. Beim vierten oder fünften Haus wässerte ein alter Mann den knöchelhohen Rasen. Er war kahlköpfig wie ein Ei und trug Bademantel und Slipper. Das Haus hinter ihm war abgedunkelt und verbarrikadiert wie die anderen. Als der Vic an ihm vorbeirollte, wandte ich den Kopf in seine Richtung, und er schien meinen Blick zu erwidern – obwohl er das gar nicht konnte. Seine Augen waren milchig weiß. Ich erschrak. Wie sonderbar, dachte ich. Grandpa Portman hat nie erwähnt, dass einer seiner Nachbarn blind ist.

Die Straße endete vor einer Wand aus Kiefern. Rick bog scharf links in Großvaters Einfahrt ein. Er schaltete den Motor ab, stieg aus und trat meine Tür auf. Als wir zur Veranda gingen, raschelten unsere Schuhe im trockenen Gras.

Ich klingelte und wartete. Irgendwo bellte ein Hund, ein einsames Geräusch in dem hereinbrechenden, schwülen Abend. Als sich nichts regte, hämmerte ich gegen die Tür. Womöglich war ja die Klingel kaputt. Ricky schlug nach den Stechmücken, die uns sofort belagerten.

»Vielleicht ist er ausgegangen«, sagte Ricky grinsend. »Zu einem heißen Date.«

»Lach du nur«, sagte ich. »Wenn er will, läuft bei ihm mehr als bei uns. In dieser Gegend wimmelt es von heißblütigen Witwen.« Ich machte Witze, um mich zu beruhigen. Diese Stille war beängstigend.

Ich holte den Reserveschlüssel aus dem Versteck in den Büschen. »Warte hier auf mich«, sagte ich.

»Den Teufel werde ich tun! Warum?«

»Weil du über eins neunzig bist, grüne Haare hast, mein Großvater dich nicht kennt, unter Verfolgungswahn leidet und jede Menge Waffen besitzt.«

Ricky zuckte mit den Schultern und schob sich noch ein Stück Kautabak in die Wange. Dann ging er zu einem Gartenstuhl und machte es sich bequem. Ich schloss die Haustür auf und trat ein.

Sogar in dem dämmerigen Licht konnte ich erkennen, dass das Haus ein Schlachtfeld war. Es sah aus, als wäre es von Einbrechern durchwühlt worden. Bücherregale und Schränke waren leer, Schnickschnack und die Großdruckausgaben von Reader’s Digest lagen auf dem Boden verstreut. Sofakissen waren auf links gedreht, Stühle umgestürzt. In der Küche standen die Türen von Kühl- und Gefrierschrank auf, die Lebensmittel waren herausgerissen worden und schmolzen in klebrigen Pfützen auf dem Linoleum.

Mir rutschte das Herz in die Hose. Vielleicht hatten meine Eltern recht, und es war meinem Großvater tatsächlich nicht mehr möglich, allein zu leben. Ich rief nach ihm, bekam jedoch keine Antwort.

Ich ging von Zimmer zu Zimmer, schaltete das Licht ein und suchte überall, wo sich ein paranoider alter Mann wohl vor Monstern verstecken würde: hinter den Möbeln, auf dem Kriechboden unterm Dach, unter der Werkbank in der Garage. Ich überlegte sogar, im Waffenspind nachzusehen – aber der war natürlich verschlossen. Der Griff wies Kratzer auf, die offenbar von seinem verzweifelten Versuch kündeten, den Schrank aufzubrechen. Über der hinteren Veranda schaukelte eine Ampel mit vertrockneten Farnen im Wind. Ich kroch auf Knien auf dem künstlichen Rasen herum und spähte unter die Rattanbänke, voller Angst vor dem, was ich finden könnte. Dann sah ich im Garten ein Licht schimmern.

Ich stürmte durch die Fliegengittertür und fand im Gras eine Taschenlampe. Ihr fahles Licht deutete auf den Wald, der an den Garten meines Großvaters grenzte – eine struppige Wildnis aus Zwergpalmettos mit ihren fächerförmigen Blättern und wuchernden Laubbäumen, die sich eine Meile weit zwischen Circle Village und der nächsten Siedlung, Century Woods, erstreckte. Man erzählte sich, dass es in dem Wald nur so vor Schlangen, Waschbären und Wildschweinen wimmelte. Ich stellte mir Großvater da draußen vor, wie er wirres Zeug redend in seinem Bademantel herumirrte, und mich beschlich eine dunkle Ahnung. Jede zweite Woche gab es in den Nachrichten einen Bericht, dass ein betagter Städter in ein Regenrückhaltebecken gestolpert und von Alligatoren gefressen worden war. Das schlimmste aller Szenarien war also nicht allzu weit hergeholt.

Ich rief Ricky, und einen Augenblick später kam er um die Hausecke gestürzt. Ihm fiel sofort etwas auf, was ich übersehen hatte: ein langer, gefährlich aussehender Riss in der Fliegengittertür. Ricky stieß einen leisen Pfiff aus. »Das ist aber ein Mordsding«, sagte er. »Könnte ein Wildschwein gewesen sein. Oder ein Rotluchs. Du solltest die Krallen von diesen Viechern mal sehen.«

Wildes Bellen brach ganz in unserer Nähe aus. Wir zuckten zusammen und wechselten einen nervösen Blick. »Oder ein Hund«, sagte ich. Es gab eine Kettenreaktion bei den Hunden in der Nachbarschaft, und schon bald bellte es aus allen Richtungen.

»Möglich.« Ricky nickte. »Ich habe eine .22er im Kofferraum. Du wartest hier.« Er ging los, um sie zu holen.

Das Bellen erstarb und wurde durch einen Chor von Nachtinsekten ersetzt, ein fremdartig klingendes Summen. Schweißtropfen liefen über mein Gesicht und sammelten sich im Kragen. Mittlerweile war es dunkel, und die leichte Brise hatte sich gelegt. Die Luft schien noch heißer zu sein, als sie es tagsüber gewesen war.

Ich hob die Taschenlampe vom Rasen auf und ging zögernd einen Schritt auf die Bäume zu. Mein Großvater war irgendwo da draußen, davon war ich fest überzeugt – aber wo? Ich war kein Fährtenleser und Ricky auch nicht. Dennoch schien mir etwas den Weg zu weisen – ein Zucken in meiner Brust, ein Flüstern in der stehenden Luft … Plötzlich konnte ich nicht eine Sekunde länger warten. Ich trampelte ins Unterholz wie ein Bluthund, der eine unsichtbare Spur wittert.

Es ist in Floridas Wäldern schwierig, zu rennen. Auf jedem Quadratmeter, auf dem kein Baum steht, erstrecken sich die hüfthohen, spitzen Wedel der Zwergpalmettos und der überall wuchernde, nach Fäkalien stinkende chinesische Fieberwein. Aber ich gab mein Bestes, rief laut nach meinem Großvater und leuchtete mit der Taschenlampe umher. In der Ferne sah ich etwas Helles und ging schnurstracks darauf zu. Aber bei näherer Betrachtung entpuppte es sich als der ausgeblichene, platte Fußball, den ich vor Jahren verloren hatte.

Ich wollte bereits aufgeben und zu Ricky zurückkehren, als ich plötzlich in einen schmalen Durchgang aus frisch niedergetrampeltem Dickicht geriet. Ich blieb stehen und prüfte die Umgebung mit dem Licht der Taschenlampe. Hier und da waren die Blätter mit etwas Dunklem bespritzt. Meine Kehle wurde trocken. Ich nahm allen Mut zusammen und folgte der Spur umgeknickter Sträucher. Je weiter ich vordrang, desto übler wurde mir, als wisse mein Körper, was ihn erwarte, und als versuche er, mich davon fernzuhalten.

Als ich Großvater fand, war ich davon überzeugt, dass er tot war. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf einem Bett aus Kriechgewächsen, die Beine gespreizt und einen Arm seltsam verrenkt, als wäre er aus großer Höhe gestürzt. Sein Unterhemd war blutdurchtränkt, die Hose zerrissen, und er hatte einen Schuh verloren. Eine scheinbare Ewigkeit lang starrte ich ihn einfach nur an. Das kalte weiße Licht der Taschenlampe zitterte über seinem Körper. Als ich wieder Luft bekam, sagte ich seinen Namen, aber er rührte sich nicht.

Kraftlos sank ich auf die Knie und presste meine flache Hand auf seinen Rücken. Das Blut, das durch den Stoff sickerte, war warm. Ich spürte, dass Großvater schwach atmete. Ich schob die Arme unter ihn und drehte ihn auf den Rücken. Er lebte noch, so gerade eben. Die Augen waren glasig, das Gesicht eingefallen und schneeweiß. Dann sah ich die Schnittwunden an seinem Bauch und wurde beinahe ohnmächtig. Sie waren lang und tief, schmutzverschmiert, und der Boden, auf dem er gelegen hatte, war matschig von all dem Blut. Ich kniff die Augen zu und zog die Fetzen seines T-Shirts über die Wunden.

Ich hörte Ricky vom Garten aus rufen. »Ich bin hier!«, schrie ich und hätte vielleicht so etwas wie Gefahr oder Blut hinzufügen sollen, aber ich schaffte es einfach nicht, die Wörter zu bilden. Alles, woran ich denken konnte, war, dass Großvater im Bett hätte sterben sollen, in einem ruhigen weißen Zimmer, umgeben von piependen Apparaturen, und nicht zerstückelt auf dem weichen, stinkenden Boden, während Ameisen über ihn krabbelten und er einen Brieföffner aus Messing in der Hand hielt.

Ein Brieföffner. Das war alles, was er gehabt hatte, um sich zu verteidigen. Ich zog ihn vorsichtig aus der Umklammerung von Großvaters Fingern. Sofort griff er hilflos in die Luft, also nahm ich seine Hand und hielt sie. Meine Hand mit den abgekauten Nägeln verschränkte sich mit seiner, blass und von purpurnen Venen durchzogen.

»Ich muss dich hier wegbringen«, sagte ich, schob einen Arm unter seinen Rücken und den anderen unter seine Beine. Aber er stöhnte und versteifte sich. Sofort ließ ich davon ab, da ich es nicht ertragen konnte, ihm weh zu tun. Aber ich vermochte ihn auch nicht allein dort liegen zu lassen, also blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Vorsichtig strich ich ihm lose Dreckklumpen von den Armen, aus dem Gesicht und dem dünnen Haar. Da sah ich, dass sich seine Lippen bewegten.

Seine Stimme war kaum hörbar, weniger als ein Flüstern. Ich beugte mich vor und hielt mein Ohr nahe an seinen Mund. Er murmelte, mal mehr, mal weniger deutlich in einem Durcheinander aus Englisch und Polnisch.

»Ich verstehe dich nicht«, flüsterte ich. Dann wiederholte ich so lange seinen Namen, bis sich seine Augen auf mich hefteten. Er sog scharf die Luft ein und sagte leise, aber deutlich: »Geh auf die Insel, Yakob. Hier ist es nicht sicher.«

Es war der alte Verfolgungswahn. Ich drückte seine Hand und versicherte ihm, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, dass alles wieder in Ordnung käme. Es war das zweite Mal an einem Tag, dass ich ihn anlog.

Ich fragte ihn, was passiert sei, welches Tier ihn angegriffen habe, aber er hörte mir nicht zu. »Geh auf die Insel«, wiederholte er. »Dort bist du sicher. Versprich es mir.«

»Das mache ich«, sagte ich. »Versprochen.« Was hätte ich sonst sagen sollen?

»Ich dachte, ich könnte dich beschützen«, flüsterte er. »Ich hätte es dir schon vor langer Zeit erzählen sollen …« Er verstummte. Ich sah, wie das Leben aus seinem Körper wich.

»Was hättest du mir erzählen sollen?«, fragte ich und würgte an den Tränen.

»Keine Zeit mehr«, flüsterte er. Dann hob er den Kopf vom Boden, zitternd vor Anstrengung, und wisperte in mein Ohr: »Finde den Vogel. In der Schleife. Auf der anderen Seite vom Grab des alten Mannes. 3. September 1940.« Ich nickte, aber er sah mir offenbar an, dass ich nichts verstand. Mit letzter Kraft fügte er hinzu: »Emerson – der Brief. Erzähl ihnen, was passiert ist, Yakob.«

Damit sank er zurück, erschöpft und schwächer werdend. Ich schluchzte, sagte meinem Grandpa, dass ich ihn liebte. Er schien sich in sich selbst zurückzuziehen, sein Blick wanderte fort von mir zum Himmel.

Einen Augenblick später kam Ricky durch das Unterholz gestürzt. Er sah den alten Mann in meinen Armen liegen und wich einen Schritt zurück. »O Mann. O Jesus. O Jesus!« Er rieb sich übers Gesicht und stammelte was von den Puls finden und die Cops rufen und hast du irgendwas im Wald gesehen. Da wurde mir plötzlich ganz komisch. Ich ließ Großvaters Körper zu Boden sinken und stand auf. Jeder Nerv meines Körpers kribbelte, wie aus einem Instinkt heraus, von dem ich gar nicht gewusst hatte, dass ich ihn besaß. Irgendetwas war hier draußen im Wald – ich konnte es fühlen.

Der Mond schien nicht, und außer unseren eigenen Bewegungen regte sich nichts im Unterholz, und doch wusste ich, wann ich die Taschenlampe aufheben und worauf ich sie richten musste. In dem schmalen Lichtstrahl sah ich für den Bruchteil einer Sekunde ein Gesicht, das den Alpträumen meiner Kindheit entstiegen schien. Ich starrte in Augen, die in dunkler Flüssigkeit schwammen, pechschwarze Hautfetzen hingen lose an der buckligen Gestalt, der Mund stand auf groteske Weise offen, so dass sich ein Haufen langer, aalförmiger Zungen herausschlängeln konnte. Ich schrie. Da drehte sich die Kreatur um und verschwand. Durch die Bewegung erzitterten die Büsche und erregten Rickys Aufmerksamkeit. Er hob die .22er und feuerte pap-pap-pap-pap, rief, was war das, was zur Hölle war das – aber er hatte es nicht gesehen, und ich war wie erstarrt, unfähig, es ihm zu sagen. Das schwindende Licht der Taschenlampe flackerte über die Bäume. Und dann muss ich ohnmächtig geworden sein, denn er rief: Jacob, Jake, hey, Ed, bist du okay oder was? Und das ist das Letzte, woran ich mich erinnere.

2. Kapitel

In den Monaten nach dem Tod meines Großvaters durchlief ich ein Fegefeuer aus beigefarbenen Wartezimmern und anonymen Büros. Ich wurde analysiert und befragt, nickte, wenn ich angesprochen wurde, und wiederholte mich. Sobald ich außer Hörweite war, wurde über mich getuschelt. Ich war das Ziel Tausender mitleidiger Blicke und besorgten Stirnrunzelns. Meine Eltern behandelten mich wie ein rohes Ei. Sie hatten Angst, dass ich zerbrechen würde, wenn sie in meiner Anwesenheit stritten oder sich nur aufregten.

Ich litt unter Alpträumen, aus denen ich schreiend erwachte. Es war so schlimm, dass ich eine Schiene tragen musste, um mir nicht im Schlaf durch heftiges Knirschen die Zähne zu zermahlen. Sobald ich nur die Augen schloss, sah ich es vor mir – dieses tentakelmäulige Grauen in den Wäldern. Ich war davon überzeugt, dass es meinen Großvater getötet hatte und dass es bald wiederkäme, um auch mich zu holen. Manchmal überflutete mich die Panik wie in jener Nacht, als Großvater starb, und ich war plötzlich sicher, dass es auf mich wartete, dass es in dem Schrank aus dunklem Holz lauerte oder hinter dem nächsten Wagen auf dem Parkplatz oder hinter der Garage, wo mein Fahrrad stand.

Meine Reaktion bestand darin, das Haus nicht mehr zu verlassen. Wochenlang weigerte ich mich, auch nur in die Einfahrt hinauszugehen, um die Morgenzeitung zu holen. Ich schlief in einem Knäuel aus Decken auf dem Boden der Waschküche, weil dies der einzige Raum im Haus war, den man von innen abschließen konnte und der fensterlos war. Dort verbrachte ich auch den Tag, an dem Großvater beerdigt wurde. Ich saß mit meinem Laptop auf dem Wäschetrockner und versuchte, mich mit Online-Spielen abzulenken.

Ich gab mir die Schuld an dem, was passiert war. Wenn ich ihm doch nur geglaubt hätte, sagte ich mir immer wieder. Aber ich hatte ihm nicht geglaubt, und auch niemand sonst hatte das getan. Ich ahnte, wie ihm deshalb zumute gewesen sein musste. Meine Version der Ereignisse jener Nacht war so lange plausibel, bis ich die Wörter laut aussprach. Dann hörte es sich nur noch gestört an. Das war vor allem an dem Tag der Fall, als ich es dem Police Officer erzählen musste, der zu uns nach Hause gekommen war. Ich beschrieb ihm genau, was in jener Nacht passiert war, und ließ auch diese widerliche Kreatur nicht aus. Er saß mir gegenüber am Küchentisch, nickte und schrieb nichts in sein Notizbuch. Als ich fertig war, sagte er: »Großartig, danke.« Und dann wandte er sich an meine Eltern, um sie zu fragen, ob ich »schon bei jemandem gewesen sei«. Als wüsste ich nicht, was er damit meinte. Ich sagte ihm, ich hätte noch eine weitere Aussage zu machen. Dann zeigte ich ihm den Stinkefinger und marschierte aus der Küche.

Nach dieser Aktion schrien mich meine Eltern das erste Mal seit langem an. Welch vertrauter, süßer Klang. Ich schrie ein paar hässliche Dinge zurück. Dass sie bestimmt froh über Grandpa Portmans Tod seien. Dass ich der Einzige sei, der ihn wirklich geliebt habe.

Der Cop und meine Eltern unterhielten sich noch eine Weile in der Einfahrt. Dann fuhr der Cop fort und kam nur eine Stunde später wieder. Er brachte einen Mann mit, der sich als Phantombildzeichner vorstellte. Er hatte einen dicken Zeichenblock dabei und bat mich, die Kreatur noch einmal zu beschreiben. Während ich das tat, zeichnete er, unterbrochen von kurzen Nachfragen.

»Wie viele Tentakel, sagtest du?«

»Drei.«

»Hab ich«, sagte er, als wären Monster für einen Polizeizeichner etwas ganz Alltägliches.

Dass ich mit dieser Inszenierung nur beruhigt werden sollte, war leicht zu durchschauen. Der Zeichner verriet sich endgültig, als er mir das fertige Bild geben wollte.

»Brauchen Sie das nicht für Ihre … was weiß ich, für Ihre Akten oder so?«, fragte ich.

Er wechselte einen fragenden Blick mit dem Cop. »Natürlich«, sagte er dann. »Was habe ich mir nur dabei gedacht?« Das Ganze war unglaublich verletzend.

Nicht einmal mein bester und einziger Freund Ricky glaubte mir, obwohl er doch dabei gewesen war, verdammt noch mal! Aber er schwor Stein und Bein, dass er in jener Nacht in dem Wald keine Kreatur gesehen habe – obwohl ich sie sogar mit meiner Taschenlampe angeleuchtet hatte –, und genau das sagte er auch den Cops. Er hatte das Bellen gehört. Da waren wir uns einig. Es war also keine große Überraschung, als die Cops den Schluss zogen, dass ein Rudel wilder Hunde meinen Großvater getötet haben musste. Offenbar hatte das Rudel eine Woche zuvor in Century Woods eine Spaziergängerin angefallen und war auch an anderen Orten gesehen worden. Immer in der Dämmerung, wohlgemerkt – »Genau dann, wenn diese Kreaturen am schwersten zu erkennen sind!«, sagte ich, aber Ricky schüttelte nur den Kopf und murmelte, dass ich einen Hirnklempner brauche.

»Du meinst Seelenklempner«, erwiderte ich. »Toll, wenn Freunde einen so unterstützen!« Wir saßen auf dem Dach unseres Hauses und sahen zu, wie die Sonne über dem Golf versank. Ricky hockte angespannt wie eine Feder in dem unverschämt teuren Adirondack-Stuhl, den meine Eltern von einer Reise nach Amish County mitgebracht hatten. Er hatte die Beine untergeschlagen, die Arme verschränkt und rauchte mit entschlossener Miene eine Zigarette nach der anderen. Ricky fühlte sich bei mir zu Hause unwohl. An dem Blick, den er mir von Zeit zu Zeit zuwarf, konnte ich jedoch ablesen, dass ihm jetzt nicht der Reichtum meiner Eltern Unbehagen verursachte – sondern ich.

»Wie auch immer. Ich bin nun mal ehrlich zu dir«, sagte er. »Du machst dich doch selbst verrückt. Und dann brauchst du wirklich spezielle Hilfe, Special Ed.«

»Nenn mich nicht so.«

Er schnippte seinen Zigarettenstummel weg und spie einen feucht glänzenden Priem über das Geländer.

»Hast du etwa gleichzeitig geraucht und Kautabak gekaut?«, fragte ich ihn.

»Wer bist du, meine Mom?«

»Sehe ich so aus, als würde ich Truckern für Essensmarken einen blasen?«

Ricky war Experte für Mom-Witze, aber dieser durchstieß offenbar die Schmerzgrenze. Er sprang vom Stuhl auf und versetzte mir einen so heftigen Stoß, dass ich fast vom Dach gefallen wäre. Ich schrie, er solle verschwinden – aber er ging bereits.

Es dauerte Monate, bis ich ihn wiedersah. So viel zum Thema Freundschaft.

Schließlich brachten meine Eltern mich zu einem Seelenklempner namens Dr. Golan, einem ruhigen Mann mit olivenfarbener Haut. Ich sträubte mich nicht. Mir war klar, dass ich Hilfe brauchte.

Ich hielt mich für einen schwierigen Fall, aber Dr. Golan erzielte überraschend schnell Fortschritte. Die gelassene, emotionslose Art und Weise, mit der er mir Dinge erklärte, hypnotisierte mich geradezu. Nach nur zwei Sitzungen hatte er mich davon überzeugt, dass die Kreatur ein Produkt meiner überreizten Fantasie gewesen sei. Durch das Trauma von Großvaters Tod meinte ich, etwas gesehen zu haben, das nicht wirklich existiert hatte. Dr. Golan erklärte, dass mir Grandpa Portman mit seinen Geschichten diese Kreaturen in den Kopf gesetzt hatte. Deshalb war es nachvollziehbar, dass ich Großvaters Schwarzen Mann heraufbeschwor, als ich mit seinem toten Körper in den Armen dort kniete und benommen war vom größten Schock meines jungen Lebens.

Ich musste zugeben, dass das logisch klang. Es gab sogar einen Namen dafür: akute Stressreaktion. »Na, da können wir uns doch freuen«, sagte meine Mutter, als sie meine interessante Diagnose hörte. Ihre offenbar humorvoll gemeinte Bemerkung kümmerte mich nicht. So ziemlich alles klang besser, als mir anhören zu müssen, dass ich verrückt sei.

Es ging mir allerdings noch lange nicht gut, nur weil ich die Monster nicht mehr für echt hielt. Nach wie vor wurde ich von Alpträumen heimgesucht. Ich war nervös und litt unter Verfolgungswahn. Es ging mir so schlecht, dass ich Probleme im Umgang mit anderen Menschen bekam. Deshalb engagierten meine Eltern einen Privatlehrer, so dass ich nur an jenen Tagen in die Schule gehen musste, an denen ich mich dazu in der Lage fühlte. Und – endlich! – durfte ich auch bei Smart Aid aufhören. »Mich besser fühlen« wurde zu meinem neuen Job.

Doch schon bald war ich entschlossen, auch aus diesem gefeuert zu werden. Nachdem die Ursache meiner vorübergehenden Verrücktheit geklärt war, beschränkte sich Dr. Golan auf das Ausstellen von Rezepten. Immer noch Alpträume? Ich verschreibe dir etwas. Panikattacken im Schulbus? Das hier wird helfen. Schlafstörungen? Wir erhöhen die Dosis. Diese Pillen machten mich dick und träge. Elend fühlte ich mich trotzdem noch, und ich schlief nachts höchstens drei oder vier Stunden. Folglich begann ich, Dr. Golan anzulügen. Ich behauptete, dass es mir gutgehe, obwohl jedem auffallen musste, dass ich dunkle Ringe unter den Augen hatte und beim kleinsten Geräusch zusammenfuhr wie eine nervöse Katze. Eine Woche lang dachte ich mir so viele Träume aus, dass man damit eine Zeitschrift über Traumdeutung hätte füllen können. Ich ließ sie klingen wie die Träume eines normalen Menschen, unspektakulär und nichtssagend. In einem Traum ging es um einen Zahnarztbesuch. In einem anderen konnte ich fliegen. Zwei Nächte hintereinander hatte ich angeblich geträumt, nackt in der Schule gewesen zu sein. Irgendwann unterbrach mich Dr. Golan.

»Was ist mit den Kreaturen?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Spur von ihnen. Das bedeutet dann wohl, dass es mir bessergeht, was?«

Dr. Golan tippte mit dem Stift auf ein Blatt Papier, dann notierte er etwas. »Ich hoffe, du erzählst mir das nicht nur, weil du denkst, dass ich es hören will.«

»Natürlich nicht.« Mein Blick schweifte über die gerahmten Zertifikate an der Wand. Allesamt dokumentierten sie Dr. Golans Sachverständnis in unterschiedlichen Teildisziplinen der Psychologie – einschließlich der, dank derer man erkennt, dass man von einem unter akutem Stress leidenden Teenager angelogen wird.

»Lass uns mal einen Moment lang ehrlich sein.« Er legte den Stift fort. »Du sagst also, du hattest diesen Traum letzte Woche nicht ein einziges Mal?«

Ich war schon immer ein fürchterlich schlechter Lügner. Aber statt es zuzugeben und mich damit bloßzustellen, modifizierte ich meine Aussage. »Na ja«, murmelte ich, »vielleicht einmal.«

In Wahrheit hatte ich diesen Traum jede Nacht gehabt. Mit geringen Variationen lief er in etwa so ab: Ich kauere in der Ecke von Großvaters Schlafzimmer. Schwaches, gelbbraunes Dämmerlicht fällt durchs Fenster, während ich ein rosa Plastikluftgewehr auf die Tür richte. An der Stelle, an der normalerweise das Bett steht, ragt ein riesiger, leuchtender Verkaufsautomat auf. Er ist jedoch nicht mit Süßigkeiten gefüllt, sondern mit rasiermesserscharfen Kampfmessern und Waffen, deren Kugeln sogar einen Panzer durchdringen können. Mein Großvater steht in einer alten Uniform der britischen Armee davor und füttert den Automaten mit Dollarscheinen. Aber es sind unendlich viele nötig, um eine Waffe zu kaufen, und uns läuft die Zeit davon. Schließlich dreht sich eine gefährlich aussehende .45er in Richtung Scheibe, aber bevor sie herunterfallen kann, bleibt sie stecken. Großvater flucht auf Jiddisch und traktiert den Automaten mit den Füßen. Er greift hinein und versucht, die Waffe zu packen. Aber sein Arm klemmt fest. Und da kommen sie, ihre langen schwarzen Zungen schlängeln sich draußen über die Fensterscheibe, suchen nach einer Öffnung. Ich richte das Luftgewehr auf sie und drücke ab, aber nichts passiert. Währenddessen brüllt Grandpa Portman wie ein Verrückter –