13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein familiäres Abendessen unter Freunden, das in einen fürchterlichen Albtraum umschlägt. Roland, ein Obdachloser, der nach einem Handgemenge seinen Job als Weihnachtsmann verloren hat, trifft auf den blinden Rodolphe, einen Zyniker, der sich am Schicksal rächt, indem er anderen das Leben vergällt. Insbesondere leidet seine Schwester Jeanne darunter, die gerade durch Zufall ihre Jugendliebe Olivier wiedergefunden hat. Dazu ein Setting mit allem Drum und Dran: eine trostlose Stadt, die üblichen Festessen (es sind die Weihnachtstage), der Wahnsinn, der hinter allen Ecken lauert. Einfühlsam und hellsichtig nimmt Pascal Garnier Menschen in den Blick, die irgendwann den Kontakt zum Leben verlieren und sich auf eine Insel zurückziehen, wo nichts und niemand mehr sie erreichen kann. Große Kunst, bei der manchmal der Humor die Rettung vor der Grausamkeit der Gefühle ist. »Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie. Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.« A. L. KENNEDY

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

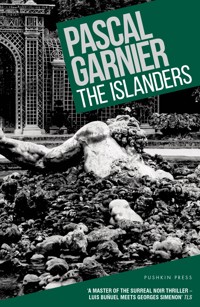

Originaltitel: Les Insulaires © Éditions Zulma, 2010

© 2025, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Christie Jagenteufel

Cover: Jürgen Schütz

Coverbild: © i-stock

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-99120-054-3

Printversion: Hardcover

ISBN: 978-3-99120-060-4

Septime Verlag e.U. | Johannagasse 15-17/18 | A-1050 Wien

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.instagram.com/septimeverlag

Pascal Garnier

(1949–2010) war Romancier, Verfasser von Kurzgeschichten, Kinderbuchautor und Maler. In den Bergen der Ardèche, wo er zu Hause war, schrieb er seine in noir-gefärbten Bücher, zu deren Protagonisten er sich durch die einfachen Menschen der Provinz inspirieren ließ. Obwohl seine Prosa zumeist sehr dunkel im Tonfall ist, glitzert sie aufgrund seines trockenen Humors und der schrullig schönen Bilder. Immer wieder mit Georges Simenon verglichen, ist Pascal Garnier der König des französischen Roman noir.

Klappentext

Ein familiäres Abendessen unter Freunden, das in einen fürchterlichen Albtraum umschlägt. Roland, ein Obdachloser, der nach einem Handgemenge seinen Job als Weihnachtsmann verloren hat, trifft auf den blinden Rodolphe, einen Zyniker, der sich am Schicksal rächt, indem er anderen das Leben vergällt. Insbesondere leidet seine Schwester Jeanne darunter, die gerade durch Zufall ihre Jugendliebe Olivier wiedergefunden hat. Dazu ein Setting mit allem Drum und Dran: eine trostlose Stadt, die üblichen Festessen (es sind die Weihnachtstage), der Wahnsinn, der hinter allen Ecken lauert.Einfühlsam und hellsichtig nimmt Pascal Garnier Menschen in den Blick, die irgendwann den Kontakt zum Leben verlieren und sich auf eine Insel zurückziehen, wo nichts und niemand mehr sie erreichen kann. Große Kunst, bei der manchmal der Humor die Rettung vor der Grausamkeit der Gefühle ist.»Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie.Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.«A. L. KENNEDY

Pascal Garnier

Die Insel

Roman | Septime Verlag

Aus dem Französischen von Felix Mayer

Verschlafen öffnete er die Augen. Ihm gegenüber saß eine etwa vierzigjährige Frau, die lächelnd Fotos betrachtete, die sie vermutlich gerade beim Fotografen abgeholt hatte. Auf den Bildern war ein Baby zu sehen, das jemand unter den Armen stützte und dessen Augen im Blitzlicht zinnoberrot leuchteten. Es sah aus wie eine monströse Schmetterlingspuppe. Neben der Frau saß ein fieser Typ mit rasiertem Schädel, der in einer Ausgabe von Securimag – Das führende Magazin in Sachen Sicherheit blätterte. Man spürte, dass der Kerl seinen Job ernst nahm.

Olivier warf einen Blick auf die Uhr. Eine Dreiviertelstunde noch, dann war er in Paris. Die Landschaft vor dem Fenster war leer; eine grenzenlose Leere, die der Schnee, obwohl er in dichten Flocken fiel, nicht füllen konnte. Als der Zug durch einen Tunnel fuhr, wurde ein Herz sichtbar, das jemand mit dem Finger auf die beschlagene Fensterscheibe gemalt hatte. Olivier fragte sich, wer das gewesen war, die Frau mit den Fotos oder der Fiesling. Bestimmt der Fiesling. Olivier schlug den Mantelkragen hoch. Selbst hier im TGV war die eisige Kälte zu spüren, wie ein giftiges Gas schob sie sich auch noch durch die schmalste Ritze. Olivier schloss die Augen und versuchte, den Traum weiterzuträumen, aus dem er gerade erwacht war. Er fand nur noch Bruchstücke vor, Fetzen, die, sobald er nach ihnen griff, schmolzen wie Schneeflocken. Das Dach der Klinik …

Das Dach der Entzugsklinik in Tain war übersät mit Flachmännern voll billigem Rum, billigem Whisky, billigem Cognac. Eigentlich sollte man geheilt sein, wenn man dieses Haus verließ. Eigentlich. Die meisten Patienten nutzten es vor allem, um den Winter im Warmen zu verbringen. Ärzte bekam man dort so gut wie nie zu Gesicht, aber im Foyer stand eine Tischtennisplatte. Man spielte, kraftlos, während man auf die Ausgabe der Medikamente wartete.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren dachte Olivier wieder an den Entzug. Er war nicht besonders hart gewesen. Er hatte ihn an den Wehrdienst erinnert, an die Langeweile, die dort geherrscht hatte. Als er nach zwei Wochen wieder rausgekommen war und Odile kennengelernt hatte, hatte sie ihn gefragt, wie er das geschafft hatte.

»Ich habe mir gesagt, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, bliebe mir auch nichts anderes übrigals aufzuhören.«

»Und wie fühlen Sie sich jetzt?«

»Wie auf einer einsamen Insel.«

Er hatte Odile geheiratet.

Es gelang ihm nicht, den Faden seines Traums wieder aufzunehmen; er fand nur noch Erinnerungen daran. Eine junge Frau ging schwankend durch den Mittelgang. Schöner Hintern, schöner rasierter Schädel, Typus: Ich bin so schön, dass ich mich hässlich machen kann.

Olivier überlegte, ob er für die Fahrt von der Gare de Lyon zur Gare Saint-Lazare ein Taxi oder die Metro nehmen sollte. Ein Taxi wäre bequemer, aber er war schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit der Metro gefahren. Es gab so vieles, was er seit Ewigkeiten nicht mehr getan hatte … Nach dem Entzug hatte er einen Roman schreiben wollen, so wie ein Rentner anfängt, Golf zu spielen. Er hatte sich einen Notizblock gekauft und notiert:

Ein Vater und so weiter

Eine Mutter kommt selten allein

Gott wird die Schweine erkennen

Chronik der Schwerverbrannten

Nur Titel, weiter war er nicht gekommen. Dennoch hatte ihm der Versuch gutgetan. In den zwei Jahren zuvor hatte er nichts geschrieben außer einer Handvoll Postkarten, und das war jedes Mal eine Quälerei gewesen. Die Wörter machten ihm Angst. Auch wenn er sprach, benutzte er so wenige wie möglich. Sie waren Teil eines anderen Lebens, des Lebens eines kleinen Provinzjournalisten, der armselige Meldungen für das Vermischte schrieb, über den Diebstahl von Enten, von Waschbecken, von Mofas. Aber seitdem er mit Odile zusammen die Parfümerie führte, genügten ihm vierzig Wörter: »Guten Tag, Madame«, »Auf Wiedersehen, Madame« etc.

Eine Stimme mit stark knoblauchgewürztem provenzalischem Akzent kündigte die Ankunft in der Hauptstadt an. Einer nach dem anderen erwachten die Passagiere aus ihrer Totenstarre und schüttelten sich wie Kühe, die gemolken werden. Wer sich noch vor einer Viertelstunde zu Tode gelangweilt hatte, staunte jetzt über das Tempo des TGV. Die Frau mit den Fotos sah Olivier mit einem Weitwinkellächeln an, und der stämmige Fiesling wurde noch ein wenig stämmiger. Alle bereiteten sich auf die Rückkehr ins Leben vor, sprachen über die Eiseskälte, die sie auf dem Bahnsteig der Gare de Lyon erwartete.

»Minus fünfzehn Grad, habe ich gehört!«

»Das sind minus siebzehn, warten Sie’s ab!«

Oliviers Mutter war ihm immer auf die Nerven gefallen. Aber kurz vor Weihnachten zu sterben, in Versailles, bei minus siebzehn Grad, das stellte alles in den Schatten.

Vor dem Fenster machten die Felder den Einfamilienhäusern der Vororte Platz, dann kamen die vierstöckigen Gebäude, dann die Hochhäuser. Wenige Minuten später war Olivier in Paris.

Die Hände bis zu den Ellbogen in den Taschen seines Parkas vergraben, lief sich Roland in der Halle der Gare Saint-Lazare schon seit einer halben Stunde die Hacken ab. Sein linkes Ohr glühte noch immer von dem Schlag, den er verpasst bekommen hatte. Er konnte sich einfach nicht beruhigen. In seinem Kopf flackerten die verdutzten Blicke der Kinder, die die Schlägerei vor den Galeries Lafayette verfolgt hatten. »Auch die Weihnachtsmänner!« Roland und der andere hatten sich wie zwei Nutten um ein Stück Gehweg geprügelt. Ihre Fotografen hatten sie schließlich getrennt. Der weiße Bart des anderen, der ihm wie eine Serviette um den Hals hing, war voller Blut gewesen. Roland hatte seinen Bart verloren. Lopez, sein Fotograf, hatte ihn wüst beschimpft, während er sich auf der Toilette der Metrostation Havre-Caumartin umgezogen hatte. Dort zogen sich arme Kerle wie er den traditionellen roten Umhang über ihre unseriösen Klamotten und hängten sich den Baumwollbart um. Trotz der zerrissenen Kapuze hatte er Lopez hundert Francs abschwatzenkönnen. Es war wirklich zu dämlich, dass er diesen Job schon am ersten Tag verloren hatte. Hundert Francs, das war sein ganzer Besitz.

Instinktiv hatte er sich in die Gare Saint-Lazare geflüchtet, denn er konnte nirgendwohin gehen, und wenn man nirgendwohin geht, landet man zwangsläufig in einem Bahnhof. Er kannte die Welt der Bahnhöfe. Drei Monate lang hatte er in den Vorortzügen den Taubstummen gespielt. Eines Tages hatte er eine Tasche gefunden, in der rund hundert Schlüsselanhänger, ebenso viele Anstecknadeln mit dem Konterfei von Micky Maus und ein Behindertenausweis für Taubstumme lagen, der es dem Inhaber erlaubte, diesen Kram in den Zügen der SNCF zu verkaufen. Drei Monate lang hatte er kein einziges Wort gesprochen, bis er sich irgendwann mit einem bärbeißigen Schaffner in die Haare gekriegt und ihn angeschrien hatte.

Danach dann haufenweise andere kleine Rollen, allesamt Fehlbesetzungen … Die Zeiger der Uhr standen wie zwei schielende Augen auf zehn Minuten nach Mitternacht. Es war so kalt, dass die Luft erstarrt zu sein schien. Die Reisenden waren doppelt so dick wie sonst, plump eingezwängt in Schichten aus Pullovern, Schals und Mänteln. Aus ihren Mündern stiegen Wölkchen aus Dunst, durch die sie wie kleine Fabriken wirkten. Roland war erst seit zweiundzwanzig Jahren auf der Erde, aber schon das erschien ihm zu viel. Er hätte sich gern adoptieren lassen, und sei es auch nur für die Feiertage, von irgendeinem derer, die mit den Füßen auf den Boden stampften und andauernd auf die Uhr sahen.

Er sprach ein paar Takte mit einem anderen Obdachlosen, der genauso räudig war wie sein Hund, und schnorrte ihn um eine Zigarette an. Der Bahnhof war jetzt fast ganz verlassen. Roland war so einsam wie ein Klöppel in einer Schelle. Er sprang in den letzten Zug. Der fuhr nach Versailles.

Unter all den Fremdsprachen, die unter der Pyramide des Louvre herumschwirrten, herrschte das Italienische vor. Man hätte glauben können, die Medici seien zurückgekehrt, um das Museumfürdie Feiertage in Beschlag zu nehmen. Sie bibberten, eingemummelt bis zu den Augen, und sprachen, um sich aufzuwärmen, noch lauter als normalerweise, und ihr nach Sonne klingender Tonfall bildete einen eigenartigen Kontrast zu der Polarkälte, die Paris fest im Griff hatte.

Rodolphe hatte inmitten von ihnen eine gute halbe Stunde lang in der Schlange stehen müssen, bis er eingelassen wurde. Er fühlte sich wie ein welkes Salatherz, das man im Gemüsefach des Kühlschranks vergessen hat. Er ähnelte einem der Blöcke aus Schweineschmalz, aus denen die fachkundigen Hände der Metzgermeister Tierskulpturen formen, mit denen sie ihre Auslagen schmücken. Ein Schwein zum Beispiel, ein hübsches rosiges Schweinchen, ausstaffiert mit einer schwarzen Brille und dieser Grimasse, die man zieht, wenn man in die Sonne blickt.

Im Falle Rodolphes war es nicht die Sonne, sondern eine ewige Sonnenfinsternis, die ihm dieses verkrampfteLächeln in dasausgehärtete Fett seines Gesichts drückte. Wie alle Blinden schien er damit zu rechnen, dass alles vom Himmel kommt; er reckte das Kinn nach oben, bereit abzuheben, mit dem Boden verbunden nur durch die Spitze seines Teleskopstocks.

Jedes Mal, wenn er den Saal betrat, in dem Das Floß der Medusa hing, kam es ihm vor, als stieße er zu einem Ball: die Schritte auf dem Parkett, die flüsternden Stimmen, die um ihn herumwirbelten und kamen und gingen, ein Ball nur mit der Musik von raschelndem Stoff und den leichten Berührungen von Körpern. Mit einer raschen Bewegung des Handgelenks klappte er seinen weißen Stock zusammen und ging zielsicher zu der Bank in der Mitte des Saales. Er musste nicht auf seine Behinderung zurückgreifen, um einen Platz zu bekommen; die Bank war frei. Er ließ seine hundert Kilo darauf fallen, öffnete Mantel, Jacke und Weste wie die Häute einer riesigen Zwiebel, legte seine kleinen, pummeligen Hände flach auf seine enormen Oberschenkel, gab ein entspanntes Brummen von sich und wartete.

Nach und nach ergriff die Wärme wieder von seinemKörper Besitz, er wurde wieder schlaff und unscharf, klebte am Leben wie eine Kugel aus weichem Teig. Er spürte, wie sich die Poren seiner Haut eine nach der anderenöffneten, Millionen kleiner Münder, die begierig die Klänge, dieGerüche und auch noch die schwächsten Vibrationen seiner Umgebung aufsaugten. Die Besuchermenge war sein Plankton, lustvoll suhlte er sich darin wie ein Seehund.

Eine äußerst schmächtige ältere Dame setzte sich neben ihn, auf die Kante der Bank. Sie roch nach trockenen Keksen und Eau de Cologne.

»Verzeihen Sie, Madame, sprechen Sie Französisch?«

»Ja.«

»Ah, sehr gut. Wären Sie wohl so freundlich und würden mir das Gemälde dort beschreiben, dort, an der Wand gegenüber?«

»Das Floß der Medusa?«

»Ganz genau!«

»Aber … Was soll ich Ihnen denn da beschreiben?«

»Ich bin sehbehindert, und …«

»Oh! … Entschuldigen Sie, das hatte ich nicht bemerkt … Man trifft nicht so häufig Blin… sehbehinderte Menschen in einem Museum.«

»Ich verstehe Ihre Verwunderung, Madame, aber ich warte auf meine Schwester, die mich gleich abholen wird. Die Augen anderer Menschen können eine Hilfe sein. Also, wären Sie so freundlich?«

»Aber sicher! … Also … Das Bild zeigt ein Floß … mit Leuten darauf, auf offener See …«

»Ah ja.«

»Warten Sie, ich habe einen Führer dabei … Géricault, Géricault … Hier ist es: Das Floß der Medusa, 1819, erworben 1824 …«

»Nein, das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, was Sie sehen.«

»Was ich sehe?«

»Ja. Wie viele Menschen sind auf dem Floß? Ist es Tag oder Nacht? Die Farben – alles!«

»Gut, verstehe. Warten Sie, ich zähle mal … Einige sind nämlich schon tot, andere leben noch …«

»Zählen Sie die Körper, nur die Körper!«

»Ungefähr fünfzehn, würde ich schätzen, aber das lässt sich schwer sagen, sie sind da alle so zusammengepfercht …«

»Ist das ekelhaft?«

»Nein! … Na ja, doch, ein bisschen. Aber eher tragisch.«

»Eher tragisch … Und ist es Tag oder Nacht?«

»Weder noch. Vielleicht Morgengrauen, oder Abenddämmerung …«

»Was würden Sie denn sagen?«

»Abenddämmerung.«

»Aha, im Zwielicht also! Eine grässliche Tageszeit, finden Sie nicht? Man weiß, dass das Ende naht, aber man weiß nicht, wann es kommen wird, und doch weiß man, dass es kommen wird. Eine solche Ungewissheit ist furchtbar, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte.«

Rodolphe zog ein Taschentuch hervor, fast so groß wie ein Segel, und schnäuzte sich geräuschvoll. Die kleine Alte sank ein bisschen mehr in sich zusammen.

»Verzeihung. Also: Was machen die Menschen auf dem Floß?«

»Na ja … Manche sind tot und hängen halb im Wasser, andere schwenken ihre Hemden, um ein Zeichen zu geben.«

»Wem?«

»Das weiß ich nicht. Vielleicht, um die Hoffnung aufrechtzuerhalten.«

»Die Hoffnung? Was reden Sie denn da? Sie haben doch gesagt, dass das Floß allein auf offenem Meer treibt … Nur weil ich behindert bin, brauchen Sie mir keine Märchen aufzutischen!«

»Das tue ich nicht, glauben Sie mir!«

»Wenn sie ein Zeichen geben, muss irgendwo ein Schiff zu sehen sein. Machen Sie doch die Augen auf, Herrgott noch mal!«

»Ach ja, dort! Jetzt kann ich ein Schiff erkennen, aber das ist wirklich sehr klein, nur ein Punkt am Horizont.«

»Also werden sie gerettet?«

»Ja, sie werden gerettet.«

»Nein.«

»Wieso denn nicht?«

»Weil dieses Schiff dasjenige ist, das sie ausgesetzt hat. In dieser Geschichte gibt es zwei Schiffe. Das eine, die Medusa, ist gesunken. Die Überlebenden hat man auf einem Floß zusammengepfercht und dieses an das andere Schiff gebunden. Aber in der Nacht ist das Tau gerissen oder, was wahrscheinlicher ist, es wurde gekappt. Was wirklich passiert ist, kam nie ans Licht. Es ist also nicht die Abenddämmerung, sondern das Morgengrauen. Diese armen Kerle haben gerade bemerkt, dass man sie im Stich gelassen hat. Wie furchtbar! Sie fangen an, sich gegenseitig zu essen. Manche finden Geschmack daran. Sie trinken ihre Pisse. Angeblich gibt es da ja Unterschiede, wussten Sie das?«

»Nein.«

»Doch, doch, es gibt gute Pisse und schlechte Pisse. Die Hoffnung schmeckt nach Pisse und nach verwesendem Fleisch. Ist Ihnen das nie aufgefallen?«

»Nein, ich … Ich muss jetzt los …«

»Warten Sie. Man darf die Hoffnung nie aufgeben, auch wenn sie nach Urin und Aas stinkt. Der Beweis dafür ist, dass es drei Überlebende gab.«

»Ach ja?«

»Ja, drei. Einer von ihnen war der Zimmermann Corréard. Das ist der rechts vom Segel, der auf den Horizont deutet.«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich habe einmal seinen Urenkel kennengelernt. Und wissen Sie, wie dieser rechtschaffene Zimmermann ums Leben gekommen ist?«

»Nein.«

»Er ist ein paar Jahre nach dem Unglück in einer Pfütze ertrunken, als er irgendwo in der Normandie stockbesoffen von einem Fest gekommen ist.«

»Warum erzählen Sie mir das?«

»Damit Sie nicht vergessen, dass man Sie dort oben nicht vergisst.«

Genüsslich hörte er zu, wie die alte Dame zum Ausgang hastete und ihre Schritte leiser wurden. Jedes Mal, wenn sich ihm die Gelegenheit bot, ließ Rodolphe sich zum Louvre bringen, setzte sich vor das Gemälde von Géricault und erzählte seine Anekdote dem ersten Besucher, der neben ihm Platz nahm und Französisch sprach. Bei den Alten, wie etwa der Dame, die gerade geflohen war, verfing seine Geschichte am meisten. In diesem Alter hat sich jeder etwas vorzuwerfen, man hat gesehen, wie viele andere wegen unbedeutender Vergehen schon vor einem selbst gegangen sind, man fühlt sich gejagt und ist es tatsächlich. Die Überlebenden! Du dumme Kuh; das Leben kennt keine Überlebenden. All die Leute, die sich für unsterblich hielten, vergaßen das gern, und Rodolphe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sie daran zu erinnern. Nicht nur, weil es ihm Freude bereitete, dem ein oder anderen den Tag zu vergällen – auch wenn ihm der säuerliche Geruch der Angst ein gewisses Lustgefühl verschaffte –, sondern eher, weil er glaubte, er habe eine Mission der Erlösung zu erfüllen, die dem Allgemeinwohl diene: »Es bringt nichts, den starken Mann zu markieren. Man hat euch im Auge, und jeder muss seinen Deckel zahlen.«

Den Nachfahren des Zimmermanns von der Medusa hatte Rodolphe wirklich einmal kennengelernt, in einer Bar, fünf Jahre zuvor. Er war einer von diesen Typen, die sturzbetrunken am Tresen sitzen und mit denen man einen Abend verbringt und die einem ein Familiengeheimnis anvertrauen oder sich vielmehr im Austausch gegen ein Glas davon befreien. Für Rodolphe war es eine Offenbarung gewesen, und nun hatte er die Aufgabe, diese Botschaft weiterzuverbreiten. War nicht das Schicksal mit derselben Blindheit geschlagen wie er selbst?

Obwohl er nicht Italienisch sprach, verstand er, dass man um ihn herum übers Essen redete, und sein Magen gab ein Geräusch wie ein Gong von sich. Um ein Uhr war er mit Jeanne verabredet, und jetzt war es Viertel vor. Jeanne war immer pünktlich, aber weil er selbst immer zu früh dran war, war es, als wäre sie immer zu spät. Er war jetzt schon sauer auf sie.

Heute Vormittag hatte Jeanne schon drei Zwerge gesehen; einen auf der Avenue de Paris, als sie Versailles verlassen hatten, den zweiten, als sie ihren Bruder vor dem Louvre abgesetzt hatte, und die dritte (denn das war eine Zwergin gewesen) vor dem Eingang der Samaritaine. Es gab solche Tage. So wie es Tage gab, an denen man Filmschauspieler sah oder Menschen, die man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, andere, an denen man zweimal im selben Taxi saß, und wieder andere, an denen nichts geschah.

Sie suchte ein Geschenk für Rodolphe, hatte aber nicht die geringste Idee. Im Grunde wollte sie ihm überhaupt nichts schenken. In letzter Zeit war er besonders unausstehlich gewesen. Aber es war Weihnachten, und da bekamen auch Rotzbengel Geschenke. Sie entschied sich schließlich für eine Waage, ein Ding von ausgesucht schlechtem Geschmack, mit braunem Samtüberzug und einer Einfassung aus gelblichem Kupfer, eine kleine Maschine àla Jules Verne. Ein absolut sinnloses Geschenk, weil Rodolphe seine Fettleibigkeit vollkommen egal war; außerdem hätte er nicht mit eigenen Augen ablesen können, wie sich die Kilos ansammelten. Aber es war eine große, schwere Schachtel. Ein schönes Geschenk.

Anschließend hatte sie es sich nicht verkneifen können, in der Spielwarenabteilung herumzuschlendern, trotz der Massen an verstörten Eltern und überdrehten Kindern. Jede Puppe schien einem Horrorfilm entsprungen zu sein und die Wahrheit nur so herauszuschreien. Manche von ihnen hatten Zähne und sagten mit metallischer Stimme dämliche Wörter. Es war grauenerregend. Als Jeanne klein gewesen war, hatten die Puppen nicht gesprochen, nicht gegessen, weder groß noch klein gemacht. Sie waren steif oder weich gewesen. Die erste schwarze Puppe war auf den Markt gekommen, als Jeanne zwölf gewesen war. Sie hatte immer bedauert, nie eine besessen zu haben, aber jetzt war es zu spät. Damals war sie alt geworden, von einem Tag auf den anderen. Eines Morgens war sie aufgewacht und ihre Spielsachen hatten ihr nichts mehr gesagt. Sie waren Dinge geworden, bloße Gegenstände. Sie hatte sie berührt, in den Händen gedreht, als sähe sie sie zum ersten Mal, und hatte geweint. Über Nacht war ihre Kindheit verschwunden.

Die Pistolen, Gewehre und Maschinengewehre für die Jungen sahen echter als echt aus. Die Bengel wogen sie in den Händen und ließen sie mit fachmännischen Handgriffen losknattern. Ein kleines Sarajevo. Wenn ein Terrorist hier eine echte Waffe eingeschmuggelt hätte, hätte es ein regelrechtes Blutbad gegeben. Es war eine Welt des echten Falschen. Alles konnte nachgeahmt werden, man konnte an allem zweifeln, Kälber wurden geklont, und auch wenn man morgens aufwachte, konnte man nicht mehr sicher sein, dass man man selbst war. Das Plagiat war die ultimative Kunstform geworden, eine fatale Kunst, eine Illusion, eine universale Religion.

Jeanne kümmerte das alles nicht. Warum hätte nicht ein Klon an ihrer Stelle ihre Arbeit machen oder Rodolphe im Louvre abholen sollen? Was würde sie in der Zeit machen? … Nichts. Sie wäre tot, und dank ihres Doubles würde man glauben, sie lebe noch.

Ein Kind stieß gegen ihre Beine. Es sah jetzt schon aus wie ein alter Idiot. Nach zwanzig Jahren als Lehrerin wunderte sie sich nicht mehr darüber. Sie hatte die Kinder erst geliebt, dann gehasst, und mittlerweile waren sie ihr so egal wie die Erwachsenen. Man musste mit ihnen auskommen und sie manchmal mit der Hand verscheuchen, wie Fliegen.

Die Waage unter dem Arm, trat Jeanne aus dem Kaufhaus, und die Kälte der Straße schlug ihr, nach der stickigen Hitze der Samaritaine, mit beispielloser Härte ins Gesicht. Kurzzeitig bekam sie keine Luft mehr. Eigentlich fand sie diese Kälte nicht schlimm, eine Kälte, wie man sie seit 1917 nicht mehr erlebt hatte, jedenfalls nicht schlimmer als die Hitze des letzten Sommers. Sie liebte das Übermaß. Es war wie die Zwerge; es sorgte für ein wenig Abwechslung.

Um Punkt dreizehn Uhr betrat sie den Saal mit dem Floß der Medusa. Rodolphe sah aus, als hätte er einen schlechten Tag.

»Ich bin’s.«

»Ich weiß, dass du das bist. Du solltest dein Parfum wechseln, dann käme es mir vor, als würde ich jemand neuen kennenlernen.«

»Was würde das denn ändern? Du kannst die Menschen allesamt nicht leiden.«

»Das stimmt nicht! Die Menschen können mich nicht leiden.«

»Ich kann dich sehr wohl leiden. Hast du Lust auf ein saftiges Sauerkraut?«

Alles war gelb, ein Gelb wie das von alten Zähnen, das bald ins Bräunliche umschlagen würde. Dennoch war alles sauber, tadellos in Ordnung gehalten von Madeleine, der Putzfrau seiner Mutter. Madeleine hatte sie gefunden, einige Tage zuvor, in ihrem Bett, mit Händen, die den Rand der Decke krampfhaft umklammerten, und Augen, die in alle Ewigkeit auf einen Riss in der Decke starrten, dessen Konturen an die von Korsika erinnerten.

Die Toten schmücken das Leben nicht so wie wir. Sie platzieren überall gehäkelte Zierdeckchen, die meistens die Form einer Ananas haben oder spiralförmig sind, auf dem Fernseher, unter dem Telefon, auf den Kissen, so wie Spinnennetze. Olivier wusste nicht, wo er sich in dieser kleinen, überheizten Wohnung setzen sollte, die er heute zum ersten Mal betreten hatte. Einige der Möbel und Bücher kannte er, Kindheitserinnerungen, wie den kleinen Sekretär, unter dem er sich gern versteckt hatte. Am rechten Bein waren noch die Spuren eines Zusammenstoßes zu sehen, die Folgen eines Unfalls mit dem Tretauto. Oder die Hängelampe aus Kupfer, die sein Vater eines Abends voller Stolz mitgebracht hatte, das Geschenk eines Kunden. Doch abgesehen von diesen wenigen Anklängen an die Vergangenheit war ihm alles fremd. Als sein Vater gestorben war, hatte Oliviers Mutter das Haus in Le Chesnay verkauft und war in diese kleine Zweizimmerwohnung gezogen. »Jetzt, wo ich ganz allein bin« – das »ganz allein« hatte sie besonders betont – »reicht das vollkommen aus.«

Bestimmt hätte sie es gern gehört, wenn Olivier bei der Vorstellung, dass sie das Heim der Familie verkaufen wollte, laut aufgeschrien hätte, aber es war ihm vollkommen gleichgültig gewesen. Er hatte Versailles ein für alle Mal von seiner Weltkarte gestrichen.