16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

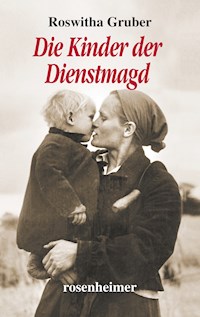

Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz Lichtmannegger träumen davon zu heiraten. Doch beide wissen - zwei Dienstboten haben keine gemeinsame Zukunft. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes, arbeitsreiches Leben. Ein großes Unglück zwingt Elisabeth und ihre Kinder jedoch zurück in den dienenden Stand. Einfühlsam und packend erzählt Roswitha Gruber die unterschiedlichen Lebenswege von Elisabeths Kindern und deren Nachfahren, zu denen auch die weltbekannte Jodelkönigin Maria Hellwig zählt. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane nähert sie sich in intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2014

© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelbild: © Bundesarchiv, Bild 183-B27722 / Fotograf: Brase

Lektorat und Bearbeitung: Gisela Faller, Stuttgart

Satz: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau

ISBN 978-3-475-54356-2 (epub)

Worum geht es im Buch?

Roswitha GruberDie Kinder der Dienstmagd

Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz Lichtmannegger träumen davon zu heiraten. Doch beide wissen – zwei Dienstboten haben keine gemeinsame Zukunft. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes, arbeitsreiches Leben. Ein großes Unglück zwingt Elisabeth und ihre Kinder jedoch zurück in den dienenden Stand. Einfühlsam und packend erzählt Roswitha Gruber die unterschiedlichen Lebenswege von Elisabeths Kindern und deren Nachfahren, zu denen auch die weltbekannte Jodelkönigin Maria Hellwig zählt.

Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane nähert sie sich in intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Worum geht es im Buch?

Die Vorgeschichte

Meine Urgroßeltern Lichtmannegger

Die Kinder der Dienstmagd

Marei

Lenei

isei, meine Großmutter

Johann

Anna

Die Enkel der Dienstmagd

Mareis Nachkommen

Johanns Nachkommen

Annas Nachkommen

Leneis Nachkommen

Liseis Kinder

Stefan

Martin

Anna, genannt Nanni

Maria, ’s Basei

Elisabeth, meine Mutter

Stammtafeln

www.rosenheimer.com

Die Vorgeschichte

Vor gut drei Jahren bekam ich einen Anruf von einer Frau aus meinem Wohnort. »Ich habe gerade dein Buch gelesen ›Großmütter erzählen‹. Die Geschichten dieser Frauen haben mich stark beeindruckt. Du, ich hätte auch eine interessante Geschichte für dich, die Geschichte meiner Großmutter. Sie ist ihr Leben lang Dienstmagd gewesen und hat sechs uneheliche Kinder gehabt.«

Das interessierte mich brennend. Deshalb saß ich schon am nächsten Tag bei Hanni, 87 Jahre, in der Stube. Bei ihrer Geburt im Jahre 1924 hieß sie mit Nachnamen Lichtmannegger nach ihrer Mutter. Ein Jahr später heirateten ihre Eltern, und sie bekam den Namen ihres Vaters, Weiß. Diesen trug sie bis zu ihrer Heirat im Jahre 1948. Seitdem heißt sie offiziell Mühlberger. Aber in ganz Reit im Winkl kennt man sie eigentlich nur unter dem Namen Aubauer-Hanni. Aubauer ist nämlich der Name des Hofes, in den ihre Mutter im Jahre 1925 eingeheiratet hat.

Hanni kann wunderbar erzählen. Wie gebannt lauschte ich ihr, während mein Tonbandgerät lief.

Danach habe ich die alte Dame noch öfters besucht, denn bei mir tauchten immer neue Fragen auf. So erfuhr ich nicht nur etwas aus dem aufregenden Leben ihrer Großmutter und Urgroßmutter, sondern auch eine ganze Menge über die Nachkommen dieser beiden Frauen, wovon die berühmteste Nachfahrin zweifellos Maria Hellwig ist, die Jodelkönigin und weltbekannte Interpretin der volkstümlichen Musik.

Verständlicherweise wusste mir die Hanni über einige Mitglieder der weitverzweigten Verwandtschaft nicht viel zu berichten, weil sie in anderen Orten leben. Deshalb machte ich mich auf den Weg und besuchte viele von ihnen persönlich, oder ich führte ausführliche Telefonate mit ihnen. Auch war es nötig, in Archiven und Kirchenbüchern zu stöbern. Allen, die mir dabei behilflich waren, herzlichen Dank. Mein besonderer Dank gilt dem Diözesanarchiv in Salzburg, dem Pfarramt in Reit im Winkl, der Gemeindeverwaltung Jochberg in Tirol sowie allen Mitgliedern der Familie Lichtmannegger, die mir bereitwillig erzählt haben.

Natürlich kann ich nicht über jedes Familienmitglied ausführlich berichten, das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Daher habe ich mir nur einige herausgepickt mit einer besonderen Lebensgeschichte. Damit mein Buch möglichst authentisch ausfällt, lasse ich einige von ihnen selbst berichten. Das zeige ich jeweils in geeigneter Weise an. Mehr will ich dazu nicht verraten. Damit Sie den Überblick über die große Familie nicht verlieren, finden Sie am Ende des Buches eine Stammtafel.

Nun lasse ich endlich Hanni, bei der ich mich ganz herzlich bedanken möchte, zu Wort kommen.

Viel Freude beim Lesen wünscht IhnenRoswitha Gruber

Meine Urgroßeltern Lichtmannegger

Am östlichen Ortsende von Reit im Winkl steht ein alter Bauernhof, der den Namen Aubauer trägt. Dort lebten meine Schwester Sanni und ich mit unseren Eltern bei den Eltern unseres Vaters. Eine ledige Tante, eine Schwester meines Vaters, lebte ebenfalls dort. Während also die Großeltern väterlicherseits gewissermaßen stets gegenwärtig waren, bekamen wir unsere Großmutter Lisei Lichtmannegger nur äußerst selten zu sehen. Wenn sie uns aber besuchte, war das für uns Kinder jedes Mal ein Freudentag. Denn diese Großmutter kam nie mit leeren Händen. So weit ich zurückdenken kann, brachte sie bei jedem ihrer Besuche für jedes Kind einen Amerikaner und ein Paar Boxer mit. Das war für uns das Höchste!

Die Boxer, ein Mürbeteiggebäck mit Weinberl (Rosinen) drin, gab es beim Bäcker um fünf Pfennig zu kaufen, und ein Amerikaner kostete nur drei Pfennig. Aber unsere Mutter kaufte uns nie so etwas. Dabei war sie mit Sicherheit nicht so arm wie die Großmutter. Wahrscheinlich aber wollte sie ihr und uns Kindern die Freude lassen, dass dieses Backwerk für uns immer etwas Besonderes blieb.

Als ich etwas älter geworden war, wusste ich die Besuche von Großmutter Lisei auch noch aus einem weiteren Grund zu schätzen. Obgleich sie immer in Eile schien, kam sie stets meiner Bitte nach, mir von früher zu erzählen. Das fand ich ungeheuer spannend, zumal sie dabei auch Wörter verwendete, die bei uns nicht gebräuchlich waren. Die musste sie mir dann erklären. Rückblickend habe ich den Eindruck, dass ihr das Erzählen ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir das Zuhören. Wenn sie sich nach einer Weile mit einem Ruck erhob und unweigerlich der Satz folgte: »So, Hanni, jetzt muss ich wieder an die Arbeit«, konnte sie mir meine Enttäuschung am Gesicht ablesen. Dann tätschelte sie mir tröstend die Wange mit den Worten: »Nicht traurig sein, Hanni. Beim nächsten Mal erzähl ich weiter.«

Auf diese Weise bekam ich einen tiefen Einblick in das Leben meiner Urgroßeltern und in das von Liseis Kindheit. Aus ihrem Erwachsenenleben dagegen erfuhr ich so gut wie nichts. Das fiel mir damals aber noch nicht auf. Es war mir auch nicht aufgefallen, dass es zu dieser Großmutter keinen Großvater gab. Die fehlenden Informationen wusste ich mir später auf andere Weise zu holen.

Zunächst möchte ich also über meine Urgroßeltern Lichtmannegger sprechen.

Es war am zweiten Sonntag im Mai des Jahres 1842, als sich der Vitus Taxer, Bauer eines bescheidenen Anwesens in Jochberg/Tirol, auf den Weg nach Kitzbühel begab. Am nächsten Morgen sollte dort nämlich, wie jedes Jahr, der bedeutendste Viehmarkt im ganzen Umkreis stattfinden. Dieser Markt war stets ein großes Ereignis, zu dem die Bauern aus nah und fern herbeiströmten, um ihre Rinder anzubieten oder um welche zu kaufen. Sogar aus dem Bayerischen und dem Salzburgischen trieben die Bauern ihre Rindviecher herbei. Mit mehr als dreihundert Stück Großvieh konnte man also rechnen, und darunter hoffte auch der Vitus zu finden, was er suchte. Er brauchte eine junge Kuh, die allerdings nicht zu teuer sein sollte. Sein ältester Sohn begleitete ihn auf diesem Weg, um zu lernen, was bei einem Kuhhandel wichtig ist, so wie er selbst das einst von seinem Vater gelernt hatte.

Wie immer, wenn es auf den Viehmarkt ging, bezog man Quartier bei einem Wirt, damit man am nächsten Morgen früh genug zur Stelle war. Beim Nachtessen in der Wirtsstube ergaben sich meist schon interessante Begegnungen und Gespräche.

Obwohl dem Vitus klar war, dass er mit seinem nicht allzu prallen Geldbeutel im Hosensack sich keine der prächtigsten Kühe würde leisten können, strebte er mit seinem Sohn zuerst zu diesen. Der Bub sollte ein Gespür dafür bekommen, was eine gute Kuh ausmachte. Vitus betätschelte sie, machte den Sohn aufmerksam auf ihre Farbe, die Hörner, die Zähne und das Euter. Trat dann der Besitzer des Tieres auf ihn zu und nannte seinen Preis, schüttelte Vitus bedauernd den Kopf.

»Über den Preis kann man noch reden«, bot der Bauer eifrig an. »So weit, dass er zu meinem Geldbeutel passt, wirst bestimmt nicht runtergehen«, antwortete der Taxer resignierend und lenkte seine Schritte zur nächsten Kuh.

Als er endlich bei den weniger ansehnlichen Tieren angelangt war, wurde man ziemlich schnell handelseinig. Von einem Bauern namens Sebastian, dessen Nachnamen er noch nicht mal kannte, erstand er eine Kuh und bezahlte sie gleich in bar.

Rindviecher waren allerdings nicht das einzige, was auf dem Kitzbüheler Markt gehandelt wurde. Der Viehmarkt war auch immer eine Art Heiratsund Stellenmarkt. Von den Vätern wurde neben dem Kuhhandel oft auch ein Brauthandel betrieben, oder man handelte neue Dienstboten aus.

Noch ehe der Vitus seine Jungkuh fortführen konnte, fragte der Sebastian: »Du, Vitus, weißt mir keine Jungmagd? Zum nächsten Frühjahr bräuchte ich eine.« Der Vitus schob seinen Hut zurück, kratzte sich hinterm rechten Ohr und fragte bedächtig: »Und wo wäre das nachher?«

»Auf dem Thannhof zu Waidring.«

»Das wär’ gar nicht so verkehrt«, antwortete der Jochberger. »Mein jüngstes Dirndl, die Elisabeth, wird in diesem Sommer ausgeschult.«

»Das passt«, nickte der Waidringer. »Bis Lichtmess hast ihr dann noch alles beigebracht, was ihr noch fehlt. Dann kannst sie mir bringen.«

»Und wie schreibst du dich eigentlich?«, wollte der Vitus noch wissen. »Damit ich weiß, nach wem ich fragen muss.«

»Dankl, wenn’s recht ist.«

»’s wird mir schon recht sein, wennst keinen anderen Namen hast.«

Ebenso, wie sie sich beim Kuhkauf per Handschlag einig geworden waren, hielten sie das auch bei der künftigen Magd. Zusätzlich drückte ihm der Dankl noch ein paar Gulden in die Hand, das sogenannte Har oder Drangeld. Das war so der Brauch, damit man sah, dass es der Bauer mit der Anstellung ernst meinte, und damit der künftige Dienstbote sich auch verpflichtet fühlte.

»Magst dir das Dirndl vorher mal anschauen?«, fragte der Vitus. »Dann komm ich mal mit ihr auf deinem Hof vorbei.«

»Das braucht’s nicht. Vom bloßen Anschauen merk ich eh nicht, was sie kann und was nicht. Das merk ich dann schon, wenn sie ein paar Tage auf dem Hof ist. Aber wenn du dir meinen Betrieb anschauen willst, kannst gern kommen.«

»Das braucht’s auch nicht. Den seh’ ich an Lichtmess noch früh genug.«

Nachdem der Taxer und sein Bub die neuerworbene Kuh nach Hause in den Stall getrieben hatte, eröffnete er seiner Familie beim Nachtessen, dass er für die Elisabeth eine Stelle als Dienstmagd habe. Das Mädchen zeigte darüber weder Freude noch Bestürzung. Das war eben damals so, dass sich ein Mädchen in das fügte, was der Vater beschlossen hatte.

Pünktlich am Lichtmesstag des Jahres 1843 stand der Vitus mit seiner Jüngsten, die nach sechsjähriger Schulzeit gerade mal zwölf Jahre alt war, vor der Tür des Thannhofbauern zu Waidring. Am selben Tag noch nahm sie ihre Arbeit auf. Die bestand zunächst darin, Wasser vom Brunnen ins Haus zu tragen und die Hühner zu füttern. In den folgenden Tagen ließ die Bäuerin sie aber auch schon andere Aufgaben in Haus und Stall verrichten, weil sie sehen wollte, was das Mädchen konnte. Da Elisabeth großen Fleiß und Geschicklichkeit an den Tag legte, waren Bäuerin und Bauer sehr zufrieden mit ihr, was Letzterer dem Vitus versicherte, als er ihn auf dem Augustviehmarkt traf. Ja, der Sebastian nannte die Elisabeth sogar einen Glücksfall für seinen Hof.

Nach ihrer »Probezeit« wurde das Dirndl dann mit dem Amt der Kindsmagd betraut. Auf den Höfen herrschte damals nämlich eine strenge Hierarchie. Dem Bauern oblag die Verantwortung für die Landwirtschaft und damit die Aufsicht über die Knechte. Die Bäuerin dagegen war verantwortlich für die Hauswirtschaft, und ihr unterstanden die weiblichen Dienstboten. Diesen war die Thannhoferin eine gute Herrin, aber auch eine strenge. Besonders was Sitte und Anstand betraf, verstand sie keinen Spaß. An jedem Sonntag ließ sie ihren Dienstboten ausreichend Zeit zum Besuch der heiligen Messe, und sie achtete peinlich darauf, dass sie auch wirklich hingingen. Auch duldete sie auf ihrem Hof kein »Hausgraffl«. Damit meinte man eine Liebschaft von Dienstboten untereinander. Sobald sie merkte, dass sich etwas anzuspinnen begann – und ihren scharfen Augen entging nichts – wurde zunächst er entlassen, und wenig später musste auch sie ihr Bündel schnüren. So ein Fall ereignete sich schon wenige Monate, nachdem die Kindsdirn Elisabeth im Haus Einzug gehalten hatte. Und obwohl sie mit ihren mittlerweile dreizehn Jahren fast noch ein Kind war, begriff sie, wie sie sich zukünftig zu verhalten hatte. Sie wollte auf keinen Fall etwas gefährden, denn ihre Arbeitsstelle gefiel ihr, und sie wusste, wo sie hingehörte.

Jeder Dienstbote hatte im Haushalt bzw. in der Landwirtschaft seinen bestimmten Platz und seine genau umschriebenen Aufgaben. Man konnte nur im Rang aufsteigen, wenn man seinen bisherigen Platz gewissenhaft ausgefüllt hatte und wenn der nächsthöhere Rang frei geworden war.

Mit dem Amt als Kindsdirn war die junge Taxerin vorerst völlig ausgelastet. Die Bäuerin hatte nämlich Anfang Dezember ihr fünftes Kind bekommen, und die anderen waren bei Elisabeths Dienstantritt auch erst zwei, drei, fünf und sechs Jahre alt.

Nachdem die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, stieg die Elisabeth zu einer Unterdirn auf. Deren gab es mehrere im Haus, von denen jede einen fest umrissenen Aufgabenbereich hatte. Sie hatten nach den Weisungen der Bäuerin oder der Dirn, die auch Großdirn oder Baudirn genannt wurde, zu arbeiten.

Als Unterdirn durchlief Elisabeth verschiedene Bereiche im Haushalt. So arbeitete sie gewisse Zeit als Hoamdirn, Saudirn, Waschdirn und Kucheldirn. Als Letztere musste sie der Kuchin (Köchin) zuarbeiten. Dadurch lernte sie so nebenbei das Kochen. Im Alter von fünfundzwanzig Jahren rückte sie bereits – ganz unerwartet – zur Baudirn auf. Die bisherige Baudirn, bereits über sechzig, hatte sich nach einem Sturz mit Beinbruch nicht mehr so recht erholt. Ab diesem Zeitpunkt gehörten zu Elisabeths Aufgabenkreis so verantwortungsvolle Tätigkeiten wie die Fütterung und Aufzucht der Schweine, das Brotbacken, das Waschen und die Sauberhaltung des Hauses. Das heißt, sie trug die Verantwortung dafür, dass die jeweilige Unterdirn ihre Sache gewissenhaft erledigte. Freilich musste sie oft genug selbst Hand mit anlegen.

Darüber hinaus betreute sie den Küchen- und Kräutergarten und hatte für die Knechte aufzubetten, während jede weibliche Arbeitskraft sich um ihr eigenes Bett selbst zu kümmern hatte. Im Herbst trug sie die Hauptverantwortung für die Herstellung von Leinen. Der Flachs dazu wurde zwar von den Männern geerntet, aber die Frauen hatten die Aufgabe, ihn in der Brechstube aufzubereiten. Es wurde viel Leinen gebraucht für all die Betten, die Unterwäsche, die Tischdecken und Handtücher.

Zu Elisabeths Pflichten gehörte es aber auch, die alte Baudirn zu pflegen. Auch war sie die Pflegeperson für erkrankte Knechte und Mägde. Erkrankte dagegen ein Familienmitglied, so pflegte die Bäuerin dieses eigenhändig. War aber mal die Bäuerin krank, so war wieder Elisabeth gefordert. Dadurch eignete sie sich so einiges an medizinischem Wissen und Können an.

Gerade ob der vielen und abwechslungsreichen Tätigkeiten fühlte sich die junge Taxerin in ihrer Rolle als Großdirn sehr wohl, und sie wäre es gewiss bis an ihr Lebensende geblieben, wenn nicht der Bauer sie überraschend für eine andere Aufgabe ausersehen hätte. In dem Moment, als die Bäuerin davon erfuhr, jammerte sie: »Du kannst mir doch nicht einfach meine beste Magd wegnehmen.« Aber alles Klagen half nichts. Zuletzt galt immer das, was der Bauer für notwendig hielt.

Im Juni pflegte, sobald auf den Almen das Gras so lang war, dass die Rinder davon satt werden konnten, der Thannhofer, wie es damals einige Bauern taten, höchstpersönlich mit seinen Tieren auf die Bergweiden zu steigen. Denn das Vieh war – außer dem Grundbesitz – des Bauern wertvollstes Gut. Das wollte man so leicht niemand anderem anvertrauen. Beim Aufstieg wurde er normalerweise vom Kia-Bua (dem Hütejungen), das konnte auch ein alter Mann sein, dem Melker und zwei Knechten begleitet. Sie halfen dabei, die benötigten Gerätschaften und haltbare Lebensmittel sowie das Bettzeug nach oben zu schaffen. Die Knechte beförderten in Buckelkraxen und Kopfkraxen, die man schwerer beladen konnte, alles, was irgendwie hineinging. Für die größeren und schwereren Teile benutzte man den von einem Pferd gezogenen Barfußschlitten. Der wurde so genannt, weil er keine Eisenbeschläge unter den Kufen hatte. Dadurch war er leichter und konnte notfalls auch mal ein Stück getragen werden, wenn das Gelände es erforderte. Vor allem aber wurde durch den fehlenden Eisenbeschlag das Gras geschont, wenn der Schlitten darüberglitt. Sobald alles an Ort und Stelle war, wanderten die Knechte wieder zu Tal, und der Bauer mit dem Kia-Bua und dem Melker erledigte den ganzen Sommer über sämtliche Almarbeiten.

Als der Sebastian jedoch sein vierundsechzigstes Lebensjahr vollendet hatte, wollten seine Beine und sein Kreuz nicht mehr so recht. Seinem ältesten Sohn, dem Wastl, wollte er aber die verantwortungsvolle Arbeit noch nicht so recht anvertrauen. Der war ja erst zweiundzwanzig. Von den Knechten taugte ihm erst recht keiner als Nachfolger auf der Alm. Deshalb war er auf die Elisabeth gekommen. In all den Jahren, die sie bei ihm diente, hatte er beobachten können, dass sie das Zeug dazu hatte. Vor allem ihre Gewissenhaftigkeit war es, die sie ihm als die geeignete Person erscheinen ließ. Zudem hatte sie eine schnelle Auffassungsgabe und würde das, was man auf der Alm können musste, in wenigen Tagen lernen. »Im nächsten Frühjahr gehst mit dem Vieh auf die Alm«, hatte ihr der Bauer kurz und bündig mitgeteilt.

»Ja, wennst mir das zutraust, Bauer«, hatte sie geantwortet. »Lust dazu hätt’ ich schon.«

So kam es, dass die Taxerin, mittlerweile war sie fast dreißig, im Frühsommer 1859 mit ihrem Bauern zum ersten Mal auf die Bergweide stieg. Begleitet wurden sie, wie üblich, vom altgedienten Kia-Bua, dem Melker und zwei Knechten. Der Thannhofer blieb nur so lange auf der Alm, bis er seiner neuen Sennerin alles gezeigt und erklärt hatte. Dann quälte er sich mit seinen Schmerzen wieder den Berg hinunter. Abwärts schmerzten ihn Knie und Rücken noch ärger als beim Aufsteigen, doch er hatte das beruhigende Gefühl, seine Tiere in guten Händen zu wissen. So war plötzlich aus der Dienstmagd Elisabeth eine Almerin geworden. Das selbstständige Arbeiten machte ihr Spaß, und sie genoss die Freiheit und das Ungebundensein.

Eines schönen Julisonntags, der Melker hatte sich zu seinem Mittagsschlaf hingelegt, der alte Kühhüter war bei den Kühen, und Elisabeth hatte ihren Kas gerade mit einem Tuch in die runde Kasform gepresst, sah sie von unten ein Mannsbild heraufwandern. Sollte das etwa der Bauer sein? Wollte der vielleicht kontrollieren, ob sie ihre Sache auch recht machte? Aber nein, dafür schritt dieser Mensch viel zu rüstig aus. Das war kein alter, von Schmerzen geplagter Mann.

»Grüß dich, Sennerin«, rief der Wanderer, sobald er ihrer ansichtig wurde. »Bist jetzt du als Ersatz für den Sebastian hier oben?«

Sie bejahte.

»Ja, ja, letztes Jahr hat er schon arg über seine Knie und sein Kreuz geklagt«, erinnerte sich der Fremde.

»Ah, du kennst meinen Bauern?«, fragte die Sennerin, Zutrauen fassend. »Ja, dem geht’s wirklich nicht gut. Aber wieso kennst du ihn?«

»Jeden Sommer hab ich ihn hier oben besucht. Immer, wenn ich durstig ankam, hat er mir ein Scheiä Milch vorgesetzt.«

Ein Scheiä, das ist eine Tasse, sie kann aus Steingut, Holz oder Blech sein.

»Ein Scheiä Milch kannst von mir auch haben.«

Schon war sie in ihrer Hütte verschwunden, um wenig später wieder mit einem Steingutkrug zu erscheinen. In der anderen Hand trug sie zwei Holztassen. Indem sie diese füllte, erklärte sie: »Wenn’s recht ist, trink ich einen Schluck mit. Denn vom Kasmachen bin ich auch durstig geworden.«

Da er in der Zwischenzeit ein paar Scheiben Brot ausgepackt hatte, die nur mit Butter bestrichen waren, schob er ihr davon hin. »Da, in Gesellschaft schmeckt’s besser.« Ehe sie aber in das Brot biss, war sie schon wieder in der Hütte verschwunden. Sie kam zurück mit einem Kasbrett, einem Messer und einem ordentlichen Stück Käse. »Wennst mir schon von deinem Brot abgibst, will ich wenigstens den Kas dazu geben.«

Viel geredet wurde nicht. Aber während beide mit vollen Backen kauten und dazwischen kräftige Schlucke von der Milch nahmen, betrachtete eines den anderen verstohlen von oben bis unten. Ein stattlicher Bursch, dachte die Elisabeth. Ein blitzsauberes Madel, dachte der Besucher.

»Übrigens, ich bin der Lichtmannegger Franz aus Kitzbühel«, stellte er sich vor, »und wer bist du?«

»Ich bin die Taxer Elisabeth aus Jochberg und stehe im achtzehnten Jahr in Diensten beim Thannhofer. Und was machst du?«

»Ich bin Rossknecht in St. Johann auf dem Hudlhof.«

»Wieso kannst du dann am helllichten Tag spazieren gehen?«, fragte die Taxerin überrascht.

»Mein Bauer ist ein feiner Mensch. Seit meiner Ausschulung arbeite ich schon bei ihm. Er weiß, wie sehr ich die Berge liebe. Und weil er mit meiner Arbeit sehr zufrieden ist, darf ich seit meinem zwanzigsten Lebensjahr im Sommer immer wieder mal in die Berge.«

»Und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?«

»Seit fünfzehn Jahren.«

Aha, dann ist er jetzt fünfunddreißig, rechnete sie sich im Stillen aus. Hörbar fügte sie hinzu: »Dann bist etwa fünf Jahre älter als ich.«

»Aha«, war sein Kommentar, »rechnen kannst also auch.«

Plötzlich erhob sie sich. »Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Die tut sich nicht von allein.«

»Da hast recht. Auch ich will weiter, damit ich noch was von den Bergen sehe, ehe ich heim muss. Was bin ich schuldig?«

Verwundert schaute sie ihn an. Da erklärte er: »Für die Milch und den Kas.«

»A, geh! Dafür hab ich doch von deinem Brot gegessen.«

»Das Brot ist doch nicht so viel wert wie die Milch und der Kas.«

»Für mich schon. Wann krieg ich hier heroben schon mal frisches Brot her? Meist muss ich mich mit meinem Mehlmuaserl begnügen.«

»Ja, wenn du das so siehst, Elisabeth, dann komme ich recht bald wieder und bring dir frisches Brot.«

»Darauf freu ich mich jetzt schon.«

Nachdem er gegangen war, lief der Elisabeth die Arbeit so leicht von der Hand wie nie zuvor. Was für ein fescher Bursche, dachte sie, und was er für schöne Hände hat. Erstaunlich, dass man damit sogar arbeiten kann. Er schaut nicht nur gut aus, sinnierte sie weiter, er scheint auch sehr anständig zu sein. Sie war so fröhlich, dass sie sich selbst nicht mehr kannte, und sie sang laut vor sich hin.

»Was ist denn in dich gefahren?«, fragte der Kiabua verwundert, als er seine Viecher in den Stall führte.

Am Abend, als die Sennerin auf ihrer Lagerstatt ruhte, ermahnte sie sich: ›Dirndl, sei vernünftig. Der ist nichts für dich. Er ist ein Knecht und du bist eine Magd. Daraus kann nichts werden.‹

Dennoch ertappte sie sich in den nächsten Tagen immer wieder dabei, dass sie an den netten Franz dachte. Und jeden Sonntag, wenn sie ihren Kas fertig hatte, suchte sie mit den Augen den Berg ab nach einem Wanderer. ›Es ist ja nur wegen dem frischen Brot‹, redete sie sich selbst gut zu.

Am vierten Sonntag endlich machte ihr Herz einen Freudenhüpfer. Denn weit unten erblickte sie die erwartete Gestalt. In dem Moment musste er sie ebenfalls erblickt haben, denn er schwenkte seinen Hut und stieß einen Jodler aus. So schnell sie ihre Füße trugen, eilte sie in die Hütte, um Milch und Kas und das nötige Zubehör zu holen.

»Der Tisch ist ja schon gedeckt«, rief er erfreut aus statt eines üblichen Grußes.

»Ja, ich dacht’ mir, dass du wieder hungrig und durstig bist von der langen Wanderung«, antwortete sie verlegen.

Nachdem sie eine Weile schweigend gekaut hatten, fragte er unvermittelt: »Freust dich, dass ich wieder gekommen bin?«

»Ja, wegen dem frischen Brot. Und du?«

»Ich freu mich ganz narrisch – wegen der frischen Milch und dem guten Kas.«

»Dann lass es dir weiterhin schmecken.«

Schweigend kauten sie weiter, und schweigend schlürften sie von der Milch. Dabei hätten sie sich gewiss viel zu sagen gehabt. Aber keines traute sich.

»Bevor der Almabtrieb ist, bring ich dir noch mal Brot«, versprach Franz beim Abschied.

»O ja«, antwortete sie leuchtenden Auges. »Dann werde ich mich narrisch freuen. Denn dein Brot ist wirklich gut.«

»Dein Kas ist auch nicht zu verachten.«

Er hielt Wort. Am letzten Augustsonntag war er wieder da. Diesmal fiel den beiden der Abschied besonders schwer. Das einzig Tröstliche, das dem Knecht einfiel, war die Frage: »Bist im nächsten Sommer wieder auf der Alm?«

»So Gott will und es meinem Herrn recht ist, ja.«

Je näher es aufs Frühjahr zuging, desto mehr fieberte die Dienstmagd Elisabeth dem Almauftrieb entgegen. Und tatsächlich, am ersten schönen Julisonntag stand der Franz wieder vor ihr. Sie aßen und tranken miteinander, sie sangen, sie jodelten, sie lachten miteinander und hätten vor Freude die ganze Welt umarmen mögen. Nur das Naheliegende, nämlich, sich gegenseitig zu umarmen, trauten sie sich nicht. So ging auch ihr zweiter Sommer dahin, und am Ende stand wieder der Abschiedsschmerz. Da nahm der Franz seinen ganzen Mut zusammen und stellte eine Frage, auf welche die Dirn schon so lange gewartet hatte und vor der ihr gleichzeitig bangte: »Elisabeth, magst mich heiraten?«

Am liebsten hätte sie sich in seine Arme geworfen und gerufen: ›Ja, ja, ich will!‹ Stattdessen aber antwortete sie resignierend: »Franz, du weißt selbst, dass das unmöglich ist.«

»Ja, das weiß ich«, gab er zu. »Deshalb habe ich mich auch so lange nicht zu fragen getraut. Inzwischen habe ich mir aber viele Gedanken gemacht. Vielleicht gibt es für uns doch eine Möglichkeit.«

Ihr Gesicht rötete sich vor Aufregung. »Und die wäre?«, fragte sie.

»Wir könnten eine Sommerehe führen. Du bleibst bei deinem Bauern und ich bei dem meinen. Dann bräuchten wir keinen Hausstand zu gründen, und jedes hätte sein Auskommen.«

Verlockend klang das schon, aber nur für einen Moment.

»Dummer Franz«, tadelte sie dann. »Jetzt muss ich Verstand für zwei haben. Selbst wenn unsere Bauern die Einwilligung zur Heirat gäben, was haben wir davon? Drei- oder viermal könnten wir im Sommer wie Eheleute zusammen leben. Was wäre das schon? Und wenn ein Kind kommt, was dann?«

»Das könnt im Sommer doch leicht bei dir auf der Alm bleiben«, war sein Vorschlag.

»Und was wäre mit den neun übrigen Monaten des Jahres?«

Traurig erhob sich der Franz und blieb unschlüssig vor der Elisabeth stehen.

»Darf ich trotzdem im nächsten Jahr wiederkommen?«

»Freilich darfst das. Du weißt doch, wie gut mir dein Brot schmeckt.«

»Ist es wirklich nur das Brot, das du magst?«

»Aber geh, Franz, das weißt doch längst, dass ich dich mag. Das mit dem Brot war doch nur ein Vorwand.«

Da riss er sie in die Arme und drückte der überraschten Sennerin ein herzhaftes Busserl auf den Mund.

»Das mit dem Kas war auch nur ein Vorwand«, gestand er lachend. »In Wirklichkeit hast mir vom ersten Augenblick an gefallen. Das konnt’ ich dir aber nicht sagen. Sogar mir selbst wollte ich es lange Zeit nicht eingestehen, weil ich wusste, wie aussichtslos unsere Liebe ist.«

Dann riss er sich von ihr los, nicht ohne ihr zuzurufen: »Über den Winter werde ich nachdenken, ob es für uns nicht doch eine Lösung gibt.«

»Tu das, Franz!«, rief sie ihm nach. »Ich werde ebenfalls darüber nachdenken.«

Nach der Almzeit wieder zurück auf dem Thannhof erledigte Elisabeth gewissenhaft, wie immer, all ihre Pflichten. Dennoch fragte die Bäuerin eines Tages: »Was ist los mit dir, Madl? Du wirkst so abwesend. Bist etwa verliebt?«

Wie vom Donner gerührt ließ die Magd den Brotlaib, den sie gerade formte, in die Backmulde fallen.

»Hab ich recht?«, hakte die Thannhoferin nach.

»Ja, Bäuerin, es stimmt«, gab Elisabeth zu. »Ich sinniere die ganze Zeit darüber nach, ob es für uns eine Möglichkeit gibt zum Heiraten.«

»Will er dich denn heiraten?«

»Und ob!«

»Ist er ein Bauer?«

»Leider nicht. Er ist Rossknecht.«

»Dann lass die Finger davon, Dirndl. Was willst mit einem armen Deifi?«

Vielleicht, dachte sich die Elisabeth, war es ja möglich, mithilfe der Bäuerin doch noch einen Weg für sie und den Franz zu finden.

»Wenn’s euch recht wäre und seinen Leuten auch, dann müsst es doch irgendwie mit dem Heiraten gehen …«

So weit ging das Verständnis der Thannhoferin dann aber doch nicht. »Wo wollt ihr denn beisammen sein?«, fragte sie. »Du schläfst bei uns doch in der Mägdekammer, und er schläft gewiss bei seinen Leuten in der Knechtskammer.«

Doch so schnell gab die Elisabeth nicht auf. »Vielleicht könnt er ja zu euch in Dienst gehen. Dann könntest uns eine gemeinsame Kammer geben.«

»Gehen tät das schon. Aber was sagst, wie lange dient er schon bei seinem Bauern?«

»Das sind schon über fünfundzwanzig Jahre.«

»Siehst, das macht man nicht. Man nimmt nicht einem Bauern den langgedienten Knecht weg. Und bei dir ist es das Gleiche. Jetzt sind’s fast zwanzig Jahre, dass du bei uns in Diensten stehst, da würd’ sich’s nicht gehören, dass sie dich abwerben.«

Traurig ließ die Dienstmagd den Kopf sinken. Dagegen wusste sie nichts mehr einzuwenden.

Um sie zu trösten, fügte die Bäuerin noch hinzu: »Schau, wenn wir euch das Heiraten wirklich erlauben würden und ich würd euch eine Kammer zur Verfügung stellen, damit ihr wenigstens einmal in der Woche beisammen sein könnt, dann würdet ihr auch nicht glücklich werden. Außerdem, was wäre, wenn ein Kind kommt? Dann fingen die Probleme erst richtig an.«

Elisabeth war klar, dass die Bäuerin recht hatte. Angenommen, sie war so gutherzig und würde zulassen, dass das Kind auf dem Hof aufwuchs, was, wenn ein zweites Kind und ein drittes kam? Die müsste sie dann weggeben.

»Mal ehrlich, willst du deine Kinder wirklich von fremden Leuten aufziehen lassen?«, hörte sie die Thannhoferin sagen. »Abgesehen davon, dass es dir jedes Mal das Herz zerreißen würde, wenn du eines weggeben musst, denk auch mal an die armen Kinder! Egal, zu wem du sie geben würdest, sie wären immer die ›Kinder der Dienstmagd‹ und damit Menschen zweiter Klasse. Sie würden überall herumgestoßen und würden in der Schule von den Bauernkindern getratzt. Außerdem, damit ihre Pflegeeltern einen Nutzen von ihnen hätten, müssten sie von klein auf schwer arbeiten und würden auch nur wieder Knecht oder Magd werden können. Willst du ihnen das wirklich antun?«

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Stammtafeln

Die Kinder der Dienstmagd

Weitere eBooksvon Roswitha Gruber

Erlebnisse einer Berghebamme

elSBN 978-3-475-54328-9

Authentisch und lebendig berichtet Roswitha Gruber aus dem Leben der Geburtshelferin Marianne. Immer war sie zur Stelle, wenn eine werdende Mutter ihre Dienste benötigte. In ihren vielen Arbeitsjahren hat sie über 3000 Kindern geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. Die bewegenden Schicksale der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, gehen jedem nahe.

Erinnerungen einer Bergbäuerin

eISBN 978-3-475-54336-4

Roswitha Gruber erzählt die Geschichte der Bergbäuerin Sabine: Sie kommt als uneheliche Tochter im Jahre 1924 in der Nähe von Inzell zur Welt. Ihre Mutter gibt sie im Haus des Kindsvaters ab. Die Tage der Bergbäuerin sind von harter Arbeit geprägt. Einziger Lichtblick sind ihre zehn Kinder, mit denen sie Aufregendes, Schmerzliches, aber vor allem viele wunderschöne Stunden erlebt.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com