4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

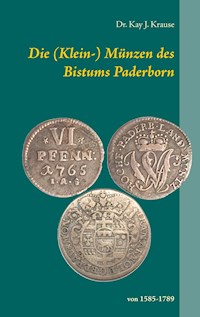

Dieser Katalog behandelt die häufigsten Kleinmünzen des (Fürst-)bistums Paderborn. Von Bischof Theodor von Fürstenberg bis Bischof Friedrich Wilhelm von Westphalen. Darunter sind Pfennige, Mariengroschen, Schillinge, Kopfstücke, Kreuzer, Mattier, 1/28 Taler, 1/12 Taler und 1/6 Taler. Nicht behandelt werden Nominale die größer als 1/6 Taler sind und Goldprägungen. Es werden 50 Münzen nach Epochen sortiert vorgestellt, davon 32 mit farbigen Abbildungen von Vorder- und Rückseite. Inklusive Angaben zu Größe, Gewicht, Feingehalt, Motiv, Wappen und Text der Umschrift. Dieses Buch versteht sich nicht als wissenschaftliche Abhandlung (hier seinen die Schriften von Arnold Schwede empfohlen), sondern als kleiner Leitfaden zum Einstieg in die Kleinmünzen des Bistums Paderborn. Daher wird nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei großen Unterschieden in der Gestaltung, auf verschiedene Stempelvarianten des gleichen Münztyps eingegangen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Münztypen in ihren Hauptvarianten. Auch wenn alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Daten gegeben werden. Kleinmünzen sind nicht nur aus historischer Sicht interessant, waren diese doch im Gegensatz zu den großen Talerprägungen das tägliche Geld des normalen Bürgers, sondern sie stellen auch ein attraktives Sammelgebiet dar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 36

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Vom selben Autor:

Die (Klein-) Münzen des Herzogtums Jülich - Berg: von 1511 bis 1806,

BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2020, ISBN: 978-3750432536

Die (Klein-) Münzen des Erzbistums Köln: von 1508 bis 1794,

BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2020, ISBN: 978-3751957724

Vorwort

Dieser Katalog behandelt die häufigsten Kleinmünzen des (Fürst-) bistums Paderborn. Von Bischof Theodor von Fürstenberg bis Bischof Friedrich Wilhelm von Westphalen. Darunter sind Pfennige, Mariengroschen, Schillinge, Kopfstücke, Kreuzer, Mattier, 1/28 Taler, 1/12 Taler und 1/6 Taler. Nicht behandelt werden Nominale die größer als 1/6 Taler sind und Goldprägungen.

Es werden 50 Münzen nach Epochen sortiert vorgestellt, davon 32 mit farbigen Abbildungen von Vorder- und Rückseite. Inklusive Angaben zu Größe, Gewicht, Feingehalt, Motiv, Wappen und Text der Umschrift.

Dieses Buch versteht sich nicht als wissenschaftliche Abhandlung (hier seinen die Schriften von Arnold Schwede empfohlen), sondern als kleiner Leitfaden zum Einstieg in die Kleinmünzen des Bistums Paderborn. Daher wird nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei großen Unterschieden in der Gestaltung, auf verschiedene Stempelvarianten des gleichen Münztyps eingegangen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Münztypen in ihren Hauptvarianten. Auch wenn alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Daten gegeben werden.

Kleinmünzen sind nicht nur aus historischer Sicht interessant, waren diese doch im Gegensatz zu den großen Talerprägungen das tägliche Geld des normalen Bürgers, sondern sie stellen auch ein attraktives Sammelgebiet dar.

Inhalt

Zur Münzgeschichte des Bistums

Die Wappen der Bischöfe

Übersicht

1585-1618 Theodor v. Fürstenberg

1618-1650 Ferdinand I. v. Bayern

1650-1661 Dietrich v. d. Recke

1661-1683 Ferdinand II. v. Fürstenberg

1683-1704 Hermann v. Wolff-Metternich

1704-1718 Franz v. Wolff-Metternich

1719-1761 Clemens v. Bayern

1763-1782 Wilhelm v. Asseburg

1782-1789 Friedrich v. Westphalen

Alphabetisches Wappenverzeichnis

Weiterführende Literatur

Zur Münzgeschichte des Bistums

Die Münzen in diesem Buch werden chronologisch nach den Kleinmünzen prägenden Bischöfen gegliedert:

Theodor von Fürstenberg 1585-1618

Ferdinand I. von Bayern 1618-1650

Dietrich Adolf von der Recke 1650-1661

Ferdinand II. von Fürstenberg 1661-1683

Hermann Werner von Wolff-Metternich zur Gracht 1683-1704

Franz Arnold von Wolff-Metternich zur Gracht 17041718

Clemens August I. von Bayern 1719-1761

Wilhelm Anton von Asseburg 1763-1782

Friedrich Wilhelm von Westphalen 1782-1789

Anfang der Neuzeit setzte sich im Heiligen Römischen Reich der Taler, eine große Silbermünze, als neue Leitwährung durch. Der Wert einer Münze wurde durch ihren Edelmetallgehalt definiert. Die Menge an Silber, die ein Taler enthalten musste wird Münzfuß genannt. Üblicherweise wird dieser Münzfuß in der Menge an Talern, die man aus 233 g Silber (dies entspricht der Gewichtseinheit „einer feinen Mark“) prägen kann, angegeben.

1566 wurde der Münzfuß in der Reichsmünzordnung reichsweit einheitlich auf 9 Taler aus der feinen Mark festgelegt, was zu einem Silbergehalt von ca. 26 g pro Taler führte. Während der Taler einheitlich definiert war, war es den münzprägenden Territorien bzw. Münzständen weitgehend freigestellt eigene Kleinmünzen herauszugeben und für diese eigene Münzfüße und Umrechnungskurse zum ganzen Reichstaler zu definieren. Im Rheinland und in Westfalen waren diese Kleinmünzen vor allem der Albus (Rheinland) und der Groschen (Westfalen) oder Mariengroschen (Westfalen). Die ersten Kleinmünzen in Form von Groschen wurden in Paderborn unter Theodor von Fürstenberg geprägt. Generell wurde der Edelmetallgehalt der Kleinmünzen mit der Zeit immer schlechter, wodurch das Nominal und der Kurs zum Taler stetig angepasst werden mussten. Die exakten Umrechnungskurse aller Kleinmünzen im Laufe der Zeit sind ein sehr komplexes Thema und würden den Rahmen dieser Einführung überschreiten. Pauschal lässt sich festhalten, dass ein Groschen meistens als 1/24 Taler und ein Mariengroschen meistens als 1/36 Taler definiert wurde, was die Münzstände nicht daran hinderte auch regelmäßig unterwertige Münzen mit geringerem Silbergehalt zu prägen.

Nach dem Zusammenbruch des Währungssystems im 30-jährigen Krieg (1618-1648) bemühte man sich im 17. Jahrhundert um eine Vereinheitlichung des Münzsystems auch bei den Kleinmünzen. Dazu setzte sich bis 1700 der Leipziger Fuß zu 12 Talern aus der feinen Mark durch (was einem Feingehalt von 19,4 g pro Taler entspricht). Auf diesen Fuß wurden aber nur Münzen unter