12,99 €

Mehr erfahren.

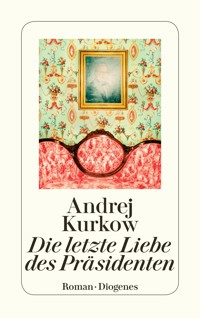

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Macht macht einsam. Das spürt auch der Präsident der Ukraine im Jahre 2013. Was nutzen Geld und Einfluss, wenn man niemandem mehr trauen kann? Wirklich niemandem? Eine alte Jugendliebe scheint allen Stürmen des Lebens zu trotzen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 747

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Andrej Kurkow

Die letzte Liebedes Präsidenten

Roman

Aus dem Russischen vonSabine Grebing

Titel der 2004

im Folio-Verlag, Charkow,

erschienenen Originalausgabe:

›Poslednjaja ljubov presidenta‹

Die deutsche Erstausgabe erschien

2005 im Diogenes Verlag

Umschlagfoto: Philipp Keel, ›The Portrait‹, 2001

Copyright © Philipp Keel

All rights reserved

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2014

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23622 4 (2.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60603 4

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] 1

Kiew. Mai 1975. Sonntagnacht.

In der Luft hing der Duft blühender Akazien und Kastanien. Ich war vierzehn Jahre, nach einer kleinen Sauferei im Zentrum zu Fuß unterwegs nach Hause. Ich ging durch die völlig menschenleere Tupolew-Straße: links das Flugmotorenwerk, rechts der Zaun der Gemüsefabrik. Hinter dem Zaun schimmerte rötliches, diffuses Kunstlicht: in den Gewächshäusern ließ man die Frühtomaten und Gurken nicht schlafen. Von weit her hörte ich Schritte. Und ich hörte meine eigenen. Ich paßte meinen Rhythmus dem Rhythmus der fremden Schritte an, ging im Gleichschritt mit jemandem, der mir entgegenkam. Dann sah ich ihn. Wir hielten uns an den Rechtsverkehr (dabei wußte ich noch nicht, daß es Linksverkehr überhaupt gab). »Woher?« rief ich meinem Altersgenossen zu. – »Von der Blücherstraße, nach Swjatoschino!« antwortete er. – »Ich von der Saksaganski zur Tupolew!« Dann riefen wir uns gegenseitig »Viel Glück!« zu und gingen aneinander vorbei. Der Abstand zwischen uns wurde größer. Ich war aus seinem Tritt geraten, langsam verstummten seine Schritte, und in meinem Körper war jetzt auch die Wirkung des vorhin getrunkenen Portweins verklungen. Rechts tauchte unser kleiner Park auf, hinter dem die Schachbrettreihen der Sechzigerjahre-Wohnblocks anfingen. Die erste Reihe, das waren die [6] ›Sechzehner‹-Häuser, ich wohnte im zweiten Haus der zweiten Reihe. Achtzehn-A, fünfter Stock. Ich hatte den Schlüssel in der Tasche, mit dem ich ganz leise aufschließen mußte. Aber schon als ich in den Hof einbog, sah ich, daß bei uns in der Küche Licht brannte. Sie warteten auf mich… Gleich würde es einen Zehn-Minuten-Skandal geben. Dann wäre alles still, und der Montag würde beginnen.

2

Kiew. Mai 2015. Montag.

Die Sommersprossen entdeckte ich auf meinem Körper ganz plötzlich, einen Monat nach der Operation. Erst sah ich sie auf der Brust, dann wanderten sie zu den Schultern hoch und überzogen schließlich die Unterarme. Mit der Zeit wurde der ganze Körper rötlich, sogar Handrücken und Finger. Der Dermatologe zuckte nur die Achseln und erklärte, nach einer Flechte sehe es nicht aus, am ehesten hänge das mit Genetik zusammen.

»Herr Präsident, hatten Sie Verwandte mit Sommersprossen?« fragte er.

»Wir hatten Schlaganfälle, Infarkte und Brustdrüsenkrebs«, sagte ich. »Keine Zwillinge und keine Tuberkulose. Von Sommersprossen weiß ich nichts.«

Trotzdem sah ich alle Familienfotos durch, die in zwei alten Ledermappen auf dem Dachboden lagen. Den Geschmack des Dachbodenstaubs habe ich bis jetzt noch auf der Zunge. Ich sah auf den Schwarzweißfotos kein einziges deutlich sommersprossiges Gesicht, dafür belebte ich in der [7] Erinnerung die Gesichter von Cousinen, Cousins, Onkeln und Tanten wieder.

Der Onkologe, den sie am nächsten Tag kommen ließen, verwarf den Gedanken an Hautkrebs.

»Krebs tritt herdförmig auf, und Sie sind durchgehend gepünktelt. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sehen ja, wie sich das Klima wandelt. Die globale Erwärmung… Das kann ein Dutzend Gründe haben, aber Ihre Haut ist gesund. Und was ist das da für eine Narbe? Herzoperation?«

Die Narbe ist zu meiner Schwachstelle geworden. Gleich nach der Operation. Als ich sie sorgfältig im Spiegel besah, erkannte ich, daß genau diese Narbe das Epizentrum meiner Sommersprossen war. Eigentlich war sie eine einzige langgezogene, zarte Sommersprosse. Auch wenn das komisch klingt, denn eine Sommersprosse ist schließlich ein Punkt, und ein Punkt kann nicht langgezogen sein.

3

Kiew. März 2015.

Nach der Operation erwachte ich frühmorgens. Das Bett in meinem zweiräumigen Luxuskrankenzimmer stand direkt unter einem breiten, nach Osten hinausgehenden Fenster. Ich schlug die Augen auf und kniff sie gleich wieder zu. Ich hörte Vogelgezwitscher. Kein heutiges, sondern sozusagen eines aus der Vergangenheit. Die Vögel sangen früher anders. Vielleicht schwungvoller. Kennen Sie den Unterschied zwischen dem Klang einer CD und einer alten Vinylplatte, zerkratzt und mit Tee oder Bier übergossen? Die [8] Platte klingt ›schmutzig‹, aber echter. Genauso sangen auch die Vögel früher echter, aber jetzt glaubte ich ihnen nicht mehr. Wie ich auch dem Fernseher nicht glaubte, der verkündete, daß ich bloß erkältet war und man daher meinen Besuch in Malaysia auf Juni verschoben hatte.

»Die Vögel singen schlecht«, sagte ich zu meinem Assistenten, der auf einem Stuhl bei der Tür wachte.

Seine Hand fuhr zum Nachttischchen mit dem Telefon. Aber dann sah er sich noch mal unsicher nach mir um, nickte und ging hinaus. Fünf Minuten später hörte ich unter dem Fenster leises Hin und Her. Mein Assistent kam wieder und bat um zehn Minuten Geduld.

Nach zehn Minuten verstummte das Treiben, und kurz darauf zwitscherten die Vögel los. Und sie zwitscherten jetzt wirklich gut, fröhlicher und optimistischer.

Ich wollte von meinem Assistenten wissen, wie sie es geschafft hatten, das Vogelgezwitscher zu verbessern. »Man hat drei Schälchen mit Vitaminfutter unter Ihr Fenster gestellt.«

Dieser Morgen am Fenster, das nach Osten ging, war die exakte Wiederholung eines anderen Morgens – im Jahr 1965, an dem ich genauso die Augen zugekniffen hatte. Und jetzt zwitscherten die Vögel vorm Fenster genauso fröhlich. Damals war ich beim Aufwachen ein vierjähriges Kind, und jetzt war ich vierundfünfzig. Runderneuert durch die besten Chirurgen. Vor der Tür meines Krankenzimmers stand eine Leibwache, meine Ärzte schrieben Bulletins über meinen Gesundheitszustand, meine Berater nutzten meine Abwesenheit, um ihre Freunde näher an die staatlichen Freßtröge ranzuschieben. Aber daran wollte ich jetzt nicht [9] denken. Ich blieb in der Erinnerung beim Zwitschern der Vögel von 1965 und verglich es mit dem Tirilieren, das jetzt vor dem Fenster ertönte. Die Brust fühlte sich an wie in einem eisernen Schraubstock. Die Naht würde zusammenwachsen, ihr blieb gar nichts anderes übrig. Und die Sommersprossen stellten sich erst später ein.

4

Kiew. März 2015.

»Na, wie geht es dem Patienten?« Der Chefarzt beugte sich über mich. Erstaunt sah ich den gestickten blauen Dreizack auf der Brusttasche seines blütenweißen Kittels.

Der Chefarzt war nicht älter als fünfzig, aber die dicken grauen Haare, alle in einer Welle zur Seite gekämmt, verliehen seiner Erscheinung Patriarchenwürde.

»Hier, bitte.« Er zog aus der Kitteltasche eine Praline ›Ferrero Rocher‹ und streckte sie mir hin.

Ich spähte hinter seinen Rücken – niemand da. Eine komische Geste! »Weshalb bieten Sie mir das an?« fragte ich drohend.

»Das kriegen alle.« Er trat einen halben Schritt zurück. »Jedem auf dieser Station steht bei Visite eine Praline zu.« Und um die Wahrheit seiner Worte zu untermauern, zog er eine Handvoll einzeln verpackter Pralinen aus der anderen Kitteltasche und ließ sie gleich wieder verschwinden. »Das ist bei den Behandlungskosten inklusive… Oder vielleicht wollen Sie wissen, warum es keine einheimischen Pralinen sind?«

[10] »Nein.« Ich war nun beruhigt und streckte die Hand aus, um das mir Zustehende entgegenzunehmen.

»Wenn Sie nichts dagegen haben, können wir Ihnen erlauben, Besucher zu empfangen. Von heute abend an. Aber höchstens zwei Stunden täglich.«

»Ist das nicht noch ein wenig früh?« fragte ich mit leiser Hoffnung.

»Um die Wahrheit zu sagen: ja, aber Ihr Stabschef setzt mich unter Druck. Vielleicht sagen Sie es ihm selbst!«

Ich seufzte.

»Gut, wir empfangen.« Ich wandte mich an meinen Assistenten. »Hast du die Besucherliste schon?«

Er nickte.

5

Kiew. Mai 1977.

Das erstaunlichste Geschenk zu meinem sechzehnten Geburtstag war ein Pickelausdrücker. Schanna hatte ihn gebracht. Eigentlich lagen in dem von ihrem Vater aus Syrien mitgebrachten Maniküreset zwei solche Ausdrücker: einer für große Pickel und einer für kleine, nur den für große hatte Schanna für sich behalten. Irgendwann später mal zeigte sie mir dieses Set: ein Dutzend verchromter kleiner Werkzeuge mit Perlmuttgriffen. Zur Entfernung von unter den Nägeln festsitzendem Schmutz, zum Zurückschieben und sanften Abschneiden von Nagelhaut und ähnlichem. Nur die Bestimmung dieser zwei kleinen Werkzeuge, die aussahen wie Miniaturlöffel mit einem akkuraten Löchlein [11] in der Mitte, konnte Schanna zuerst einfach nicht begreifen. Aber zur arabischen Gebrauchsanweisung gab es Bildchen, und da wurde ihr alles klar. Sie hatte große Pickel an der Stirn, und ich hatte kleine Mitesser auf der Nase. An der Nase probierte ich ihr Geschenk dann auch aus. Am Tisch tranken sie gerade auf mein Wohl, aber ich schloß mich im Badezimmer ein, Nase an Nase mit meinem Spiegelbild, führte den Ausdrücker mit dem Löchlein an einen Mitesser und drückte den kleinen Löffel fest. Der weiße Talgwurm lief gleich durch das akkurate Löchlein wie ein Faden durchs Nadelöhr und ringelte sich wie eine winzige Natter. Ich nahm den Löffel weg und hielt mir den besiegten Feind vors Auge, dann wischte ich ihn mit einem Stück Klopapier ab.

Als ich an den Tisch zurückkam, war meine Nase röter als eine Möhre. Die Stimmung zog gleich mit der geleerten Flasche rotem ›Schampanskoje‹, und die liebevollsten Blicke schenkte ich an jenem Abend Schanna. Als meine Eltern dann demonstrativ ins Kino gingen, schalteten wir das Licht aus, den Kassettenrekorder ein und erklärten den ›weißen Tanz‹: Damenwahl. Natürlich forderte Schanna mich auf. Und damit begannen unsere Rendezvous. Die Pickel auf ihrer Stirn verschwanden dann auch bald, und ich ließ das Alter der geschlechtlichen Reifungsprozesse hinter mir. Einfacher gesagt, ich wurde erwachsen.

[12] 6

Kiew. März 2015.

Der erste Besucher, den ich in meinem Luxuskrankenzimmer empfing, war der Vizepremier für humanitäre Angelegenheiten. Eine halbe Stunde vor seinem Erscheinen wurden zwei Ledersessel ins Zimmer getragen, mein ›intelligentes‹ Bett so eingestellt, daß ich halbwegs darin sitzen konnte, und eine Tischplatte so angebracht, daß man das Glas Tee irgendwo hinstellen und ein Blatt mit Stift dazulegen konnte. Auch die Liste der Besucher erhielt ich eine halbe Stunde vor Beginn der offiziellen Besuchszeit. Ich sah sie flüchtig durch und überschlug dabei, wieviel einige der empfohlenen Besucher wohl bezahlt hatten, bis mein Stabschef sie auf die Liste setzte. Gegen drei Namen war ich absolut allergisch, ich hatte nicht die geringste Lust, mich mit den Fragen der Stahlindustrie zu beschäftigen. Diese Namen strich ich durch. Dann erst fiel mir auf, daß unten auf der Liste ein unbekannter Frauenname stand. Und den Abschluß bildete der Chef der Präsidialverwaltung persönlich: Kolja Lwowitsch.

›Na, dann‹, dachte ich und nickte meinem Assistenten zu, der stumm und starr an der Tür stand.

Der Vizepremier war ein angenehmer Mensch, Idealist in der Politik und Pragmatiker im Privatleben.

»Herr Präsident«, begann er, »eine Katastrophe bahnt sich an!«

»Eine humanitäre?« unterbrach ich ihn und versuchte, ihn von seiner offensichtlich auswendig gelernten Rede zu einem normalen menschlichen Dialog zu bringen.

[13] »Was?« Er war verwirrt.

»Ist es eine humanitäre Katastrophe?« fragte ich noch mal.

Der Vizepremier seufzte. »Ja«, sagte er. »Sie wissen ja, die Fünfundzwanzigjahrfeier der Unabhängigkeit fällt fast zusammen mit der Hundertjahrfeier der Oktoberrevolution. Und bei uns sind bis jetzt weder Patriotismus noch nationale Wiedergeburt in Sicht. Wenn wir zum Unabhängigkeitsjubiläum nicht einen entschiedenen und im ideologischen Sinn grandiosen Schritt tun, dann walzt Rußland uns platt mit seiner Revolutionshundertjahrfeier! Ich habe Vorschläge mitgebracht.« Er zeigte mir eine dicke Mappe.

»Schon gut«, winkte ich ab.

»Ich erkläre Ihnen kurz –«

»Ganz kurz!«

»Ich habe mit der obersten Geistlichkeit gesprochen, sie sind einverstanden. Wir sollten einen feierlichen kirchlichen Bibelschwur auf die Treue zur Heimat einführen. Verstehen Sie, die Ausgabe der Pässe an die Volljährigen erfolgt in der Kirche, im festlichen Rahmen. Die Pässe werden von den Geistlichen ausgegeben. Dazu wird man noch ein besonderes Gebet verfassen. Das Ganze auf ukrainisch…«

»Hast du das mit allen Kirchen besprochen?«

»Nein, nur mit Filaret.«

»Und was machen wir mit den Krimtataren, den Katholiken und den Russisch-Orthodoxen?«

»Ja, also ich hatte gedacht… man könnte in diesem Zusammenhang die Kiewer Orthodoxe Kirche zur Staatskirche ernennen…«

[14] »Schon wieder?! Vereinige erst mal alle orthodoxen Kirchen, und dann reden wir weiter!«

»Aber das ist doch unmöglich!« Die Augen des Vizepremiers rundeten sich und wurden jüdisch-weise, demütig und kummervoll.

»Such neue Wege!« riet ich und wandte den Blick zu meinem Assistenten.

Der Vizepremier begriff, daß seine Zeit um war.

»Erinnere mich nachher an diese zwei Jahrestage«, befahl ich meinem Assistenten, als der erste Besucher gegangen war.

7

Moskau. Januar 2013.

Zur Vierhundertjahrfeier der Romanow-Dynastie reisten wir in zwei Schnellzügen. Der erste war auf ganzer Länge in den Farben der ukrainischen Flagge gestrichen, der zweite in den Farben der russischen. Die Probefahrt beobachtete ich vom Hubschrauber aus und war begeistert: Zwanzig Kilometer weit fuhren zwei Züge wie zwei lange Flaggen, einer immer dreihundert Meter hinter dem anderen. Im Hubschrauber dachte ich, daß es sogar noch effektvoller wäre, sie auf parallelen Schienen laufen zu lassen, damit niemand mir mangelnde Achtung gegenüber der Russischen Föderation vorwerfen konnte, in der Art von: ›Bitte schön, wieso fährt die russische Flagge hinter der ukrainischen?‹ Aber Feinde sind auch dafür Feinde, daß sie aus jeder Situation einen Vorwand zur Provokation ziehen können.

In die offizielle ukrainische Delegation wurden nur die [15] Ausdauerndsten aufgenommen. Den ganzen Dezember über trainierten sie abends in Kontscha-Saspa. Dank der militärischen Abschirmung fanden die Trainingseinheiten der Delegation tatsächlich von der freien Presse unbemerkt statt. Es ging jedoch nicht ganz ohne Opfer ab. Die Wassertemperatur betrug plus eins, die Lufttemperatur minus zehn. Nach dem dritten Training begab sich der Staatssekretär für Gesundheit zuerst ins Krankenhaus, und dann reichte er sein Rücktrittsgesuch ein. (Ich merkte mir das gleich und beschloß, für alle hochrangigen Ämter eine verbindliche Prüfung im Eisschwimmen einzuführen. Ein hervorragender Anlaß, ambitionierte Gestrige medizinisch begründet auszusondern!) Die übrigen durchliefen den Kurs ›Junges Walroß‹ für junge Eisschwimmer erfolgreicher. Ich selbst war längst ein bewährtes ›Walroß‹, ehe ich mein Staatsamt antrat. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich in die Delegation nur Mitglieder des ›Vereins der Freunde des Eisschwimmens‹ aufgenommen, aber wie schon in alten sowjetischen Zeiten bestand der Verein aus vernünftigen, allerdings Politik und Politiker verabscheuenden Menschen. Inzwischen konnte ich sie gut verstehen.

Bereits in Moskau, nach der pompösen Begrüßung auf dem Kiewer Bahnhof, flüsterte mein Assistent mir zu, daß es unterwegs nicht ohne Provokationen abgegangen war: Ein Journalist vom ›Kiewer Neuen Wort‹ hatte einen Lokführer und die Wachleute bestochen, um in der Lokomotive des russischen Flaggenzuges mitzufahren. Er hatte alle betrunken gemacht, den Abstand zwischen den Zügen gefährlich verringert und sogar ein paarmal die Zugpfeife betätigt. In der russischen Abendpresse erörterten sie diese [16] Situation als Metapher der russisch-ukrainischen Beziehungen. Sie hoben besonders hervor, daß die Ukraine mit ihrer ökonomischen und geographischen Situation Rußlands Weg ins Vereinigte Europa behinderte. Gut, daß wenigstens eine Zeitung den Kommentar des ukrainischen Botschafters brachte. Der Botschafter sagte nur einen Satz, aber was für einen! »Albanien ist dem Vereinigten Europa gelassen ferngeblieben, und dabei liegt es mittendrin!«

›Na ja, mit Albanien hat er ganz schön übertrieben‹, dachte ich, als ich im Gästehaus in Barwicha am Kamin die Presse durchsah. ›Aber ein guter Mann! Er muß belohnt werden. Gegen Angriffe muß man sich kurz und bündig wehren, buchstäblich in einem Satz. Auf lange Erklärungen hört sowieso niemand!‹

»Bring Whisky!« befahl ich meinem Assistenten.

»Die Kleidung für die Feier ist eingetroffen.« Mein Assistent war aufgestanden und nickte in Richtung Tür.

»Bring auch die mit!«

Der Kleidersack aus braunem brasilianischem Leder war offenbar ein Geschenk. Genau wie das ganze Outfit für den morgigen Festakt.

Ich stellte mir die morgigen Schlagzeilen unserer nationalistischen Presse vor. Ja, die Romanows hatten das ukrainische Volk unterdrückt, die ukrainische Sprache verboten. Aber sie hatten ein Imperium errichtet, und ein Imperium kann man nicht mit einer Nation allein errichten. Man muß die Nachbarn versklaven oder, besser noch, die Nachbarvölker und angrenzenden Territorien in den eigenen Staat integrieren.

Der schottische Whisky ›Balquider‹ war ein echter Single [17] Malt, vierzig Jahre im Eichenfaß auf einer Seite gelagert. Das las ich auf dem Etikett.

Neben dem Kamin lag ein Reisigbündel mit einem anderen Etikett: ›Russische Birke. Made in Finland.‹

Ich befahl meinem Assistenten, beim Minister für Forstwirtschaft in Erfahrung zu bringen, ob wir russisches Birkenholz nach Rußland lieferten. Wenn ja, zu welchem Preis. Wenn nicht, wieso nicht.

Die offizielle Kleidung zur Feier bestand aus einer Badehose in den ukrainischen Nationalfarben, einem Frotteebademantel gleicher Farbkombination mit dem blauen Dreizack auf der Brusttasche und einem Frotteebadetuch.

»Na, wie findest du’s?« fragte ich meinen Assistenten.

»Ein Zarengeschenk«, äußerte er sich vorsichtig.

Ich lächelte. Mein Assistent hatte wortwörtlich recht, auch wenn er es anders gemeint hatte.

8

Kiew. März 2015.

Sie war etwa vierzig, diese Frau, deren Name als vorletzter auf der Liste der genehmigten Besucher stand. Und sie kam nicht allein herein, sondern mit Kolja Lwowitsch.

»Was haben Sie für eine Frage?« wollte ich müde wissen.

»Ich wollte Sie nur miteinander bekannt machen«, sagte mein Stabschef leise.

Ich wurde mißtrauisch. Kolja Lwowitsch benahm sich verdächtig höflich und korrekt, als wollte er auf die Frau einen guten Eindruck machen.

[18] »Maja Wladimirowna Woizechowskaja«, erklärte er ehrerbietig, während er mit dem Blick auf sie wies.

»Sehr angenehm. Und worum geht es?«

»Es ist im Augenblick wegen Ihres Gesundheitszustands noch zu früh, gewisse Entscheidungen zu treffen…«

»Was meinst du?«

»Wenn Sie gestatten, erkläre ich Ihnen alles morgen oder übermorgen. Auf Wiedersehen.«

Die Frau lächelte freundlich und nickte beim Hinausgehen zum Abschied. Kolja Lwowitsch folgte ihr.

»Finde heraus, wer das ist und worum es geht!« befahl ich meinem Assistenten.

9

Moskau. Januar 2013.

Das gewaltige Freiluftschwimmbad – eine exakte Kopie jenes traditionsreichen Moskauer Schwimmbads, an dessen Stelle man die Christ-Erlöserkirche wieder aufgebaut hatte – lag in den Worobjow-Bergen.

An diesem Morgen schimmerte das verschneite Moskau wie ein verzaubertes Märchenreich. Auf Anordnung seines Bürgermeisters, Luschkow Junior, war jeder Privatverkehr bis zehn Uhr morgens verboten. In dieser Zeit flogen etwa fünfzig große Hubschrauber Besichtigungsflüge über Moskau. Aus tausend Metern Höhe erschien die riesige Stadt ungewohnt freundlich. Die weißen Straßen und Alleen unterm unberührten Schnee sahen aus wie zugefrorene Kanäle. Aus dieser Höhe mußte man sich in Moskau einfach verlieben.

[19] Das Schwimmbad umstanden eigens errichtete hölzerne Bauernkaten. Im Grunde waren es nur Umkleidekabinen, aber über den Ein- und Ausgangstüren hingen überall die Staatsflaggen. Damit die Gäste wußten, wohin.

Ich hatte schon die offizielle Badehose angezogen, trug den Frotteemantel und Schlappen, als mir irgendwie unbehaglich zumute wurde. Ich fühlte mich klein, schwach und unbedeutend. Offenbar wirkte sich so der Flug über Moskau aus. Die staatlichen russischen Politpsychologen hatten alles genau geplant, sogar den Moment, an dem die Wirkung dieses Fluges eintrat. Und da stand ich jetzt hinter meiner Tür. Draußen führte der Weg über einen Teppich zu einer kleinen Leiter in das zugefrorene Becken, das in ein gemütliches Eisloch verwandelt war. Sie hatten die Kanten glatt geschliffen und mit Tannen- und Kiefernzweigen geschmückt. Erst kriegte man Rußland von oben, und hier hatte man es direkt vor sich, unten, am Eisloch. Das uralte, erbarmungslose, kalte, unnachgiebige, triumphierende Rußland.

Jemand klopfte an die Tür, hinter der ich zögerte. Das war mein treuer Assistent. Ich kannte seinen Namen nicht, und ich wollte ihn auch nicht wissen. Nach den Unannehmlichkeiten mit meinem vorigen Assistenten hatte ich beschlossen, Distanz zu wahren, und die beste Distanz ist, wenn du nichts von dem Menschen weißt. Weder Vorname noch Nachname, noch Geburtsort. Dafür kann er sich nicht an dich wenden, keine Fragen, keine Klagen. Von wem? Von einem Mann ohne Namen?!

Der Schnee unter dem Läufer knirschte im Takt meiner Schritte. Angenehmer Frost kroch unter den Bademantel. [20] Rechts von mir kam über denselben Läufer im Bademantel der britischen Flagge der junge Premierminister des Vereinigten Königreichs, der Führer der konservativen Partei. Von links näherte sich dem Eisloch vorsichtigen Schrittes der im letzten Jahr ganz schön gealterte Kim Tschen Ir.

Und wo war Putin? Ich streifte suchend mit dem Blick die Umgebung, aber ich sah nur Hunderte ununterscheidbarer Gesichter und jede Menge Film- und Fernsehkameras. Ah! Die größte Umkleidehütte stand auf der anderen Seite des Eislochs, auf dem Dach die flatternde russische Fahne.

Die Eiseskälte des Wassers brannte angenehm. Dieser Teil des Eislochbeckens war nur für die Staatsoberhäupter. Den Mitgliedern der offiziellen Delegationen hatte man das Hauptbecken zugewiesen, das von hier kaum zu sehen war. Dafür konnte man sehen, daß im Hauptbecken-Eisloch alle drei, vier Meter schwimmende Tischchen mit Champagner und Knabbereien umhertrieben.

Hier, im Becken für die Staatsoberhäupter, gab es keine Tische. Einen Augenblick lang wurde mir traurig zumute. Weil ein natürliches Verlangen aufkam, gegen die Kälte anzukämpfen. Da hätten fünfzig Gramm guten ukrainischen Wodkas nicht geschadet. Aber mein Amt hatte mich schon gelehrt, meinen Wünschen zu widerstehen. Unablässig hätte ich gern. Ich hätte gern die Renten und Gehälter erhöht, den Bergleuten die ausstehenden Löhne gezahlt, das Land glücklich und blühend gemacht. Aber normalerweise tauchte in solchen Momenten Kolja Lwowitsch oder irgendein anderer auf und erklärte überzeugend: Reiches Land hieß arme Regierung. Eine arme Regierung, das hieß ein armer Präsident, billige Wageneskorte, schlechte Ausstattung der [21] Präsidentenmaschine und letzten Endes Prestigeverlust unter den Amtskollegen auf der politischen Weltkarte.

Die Delegationsoberhäupter waren schon alle im Eisloch und warteten. Und da erklang die russische Hymne, und die Türen der Haupthütte öffneten sich. Auf den Läufer heraus trat der Herr der russischen Weiten. Er hatte sich nicht verändert. Immer noch eher klein und mager. Vor einem Jahr war er nach vierjähriger Unterbrechung an die Macht zurückgekehrt, und die Ukraine hatte ihm auf Zarenart gratuliert und ihm einen Kilometer Krimufer mit Waldvilla geschenkt. Nur so konnten wir diese Banditen vom ›Zentrum zum Schutz der Natur auf der Krim‹ loswerden, die die Simferopoler Behörden nicht in den Griff bekamen. Da reiste dann eine einzige Gruppe russischer Spezialeinheitler an, um das Geschenk offiziell in Empfang zu nehmen, und umgehend war die ganze Leitung des Zentrums spurlos verschwunden.

Im Eisloch bewegte Putin sich als erstes zum neuen Präsidenten der USA hinüber.

Dann sprach er mit dem Präsidenten von Kasachstan. Schließlich kam er zu mir geschwommen.

10

Kiew. März 2015. Dienstag.

»Wachen Sie auf! Wachen Sie auf!« Jemand rüttelte mich aus dem Schlaf, wie man ein Ferkel aus dem Sack schüttelt.

Gleich fuhr mir ein Stich durch die Brust, und die Finger [22] zuckten nach dem roten Hilferufknopf, der neben mir auf dem Bett lag.

»Neuigkeiten, dringende!« Die Stimme von Kolja Lwowitsch bebte.

»Was ist los?« fragte ich und versuchte verschlafen, in seinem runden Gesicht etwas zu erkennen.

›Aber frisch rasiert ist er!‹ registrierte ich. ›Wenn er noch Zeit hat, sich zu rasieren, ist kein Krieg.‹

»Der Gouverneur von Odessa muß schleunigst aus dem Amt«, sprudelte er atemlos. »Gestern hat er in Kischinjow mit den Moldawiern über die Grenzlinie verhandelt. Hat versprochen, ihnen drei Kilometer Autobahn abzugeben.«

»Im Austausch wofür?«

»Das ist noch nicht klar.«

»Und woher weißt du das alles? Haben wir denn auch Leute in Moldawien?«

»Unsere Freunde haben welche«, entgegnete Kolja Lwowitsch.

»Und wer sind heute unsere Freunde?«

»Herr Präsident, es ist äußerst ernst! Ich habe schon einen Erlaß vorbereitet, der muß nur noch unterschrieben werden.«

»Und wer soll seinen Platz einnehmen?«

»Brudin.«

»Mit dem bist du doch in eine Klasse gegangen!«

»Deshalb empfehle ich ihn ja. Ich rate doch nur zu Leuten, die ich wenigstens schon zwanzig Jahre kenne… Wie könnte ich denn irgendwen von der Straße empfehlen.«

»Ja, von der Straße ist gefährlich. Na, dann. Laß den Erlaß hier. Morgen früh sehe ich ihn mir an.«

[23] Kolja Lwowitsch ging. Ich warf einen unzufriedenen Blick auf meinen Assistenten, der auf seinem Stuhl neben dem Telefon schlief. Er hatte das ganze Gespräch verschlafen, und ich hatte Lust, ihn anzubrüllen. Aber ich kannte seinen Namen nicht, und ihn einfach so anzuschimpfen wie namenloses Vieh, danach war mir nicht.

Wieder einschlafen ging nicht. Dafür fiel mir diese Frau ein. Wie hieß sie? Maja Wladimirowna? Wer war sie? Hatten wir hier vielleicht wieder irgendeine gefährliche Intrige meines lieben Stabschefs? Maja… Aber jetzt war März. Sie war ein wenig zu früh aufgetaucht…

Ich lächelte. Eine Welle plötzlicher Munterkeit lief mir durch den Körper. Ich warf das Kopfkissen nach meinem Assistenten. Er sprang hoch und sah mich erschreckt an.

»Nicht schlafen!« rief ich ihm zu.

11

Kiew. Juli 1983. Freitag.

Im Restaurant ›Kleine Eiche‹ wurden gleichzeitig vier Hochzeiten gefeiert. Drei aus Schwangerschaftsgründen. Die vierte war leise und nicht mehr jung. Nicht die Braut natürlich, sondern die Hochzeitsgesellschaft. Der Bräutigam war etwa fünfzig, die Braut um die dreißig. Sie hatten wenig Gäste und saßen still an drei zusammengeschobenen Tischen. Ich hätte angenommen, daß sich da alte Freunde trafen, hätte nicht einer von ihnen, mit gerötetem Gesicht, im gestreiften Dreiteiler, die Silberkrawatte gelockert, von Zeit zu Zeit das traditionelle ›Gorko!‹ gerufen.

[24] Meine Hochzeit war eine aus Schwangerschaftsgründen. Deshalb saßen am Tisch nur Sweta und ich mit der Familie. ›Macht nichts‹, dachte ich. ›In ein paar Tagen feiere ich richtig. Mit meinen Freunden und ohne Frau!‹

In Kiew fing der Asphalt vor Hitze an zu kochen, der Geruch hing sogar hier im Restaurant. Und er verschwand nur, wenn man sich ein Glas Wodka unter die Nase hielt. Bei einem Glas Sekt blieb der Asphaltgestank erhalten.

›Ist das vielleicht eine Warnung?‹ überlegte ich, während ich mit einem stumpfen Messer einen Fleischklops zerschnitt. ›Ist Asphaltgestank vielleicht das Symbol für Familienleben?‹

Ich sah auf die Uhr, die mir der künftige Schwiegervater zwei Tage zuvor geschenkt hatte. Sie stand. Aufziehen wollte ich sie nicht. Denn wenn ich sie aufzog, fing sie an, die Minuten meines neuen unfreien Lebens zu zählen!

Irgendwann würde ich mich scheiden lassen und Alimente zahlen. Die Uhr würde ich dann den Exverwandten demonstrativ zurückgeben. Aber im Augenblick schwankte die Festatmosphäre zwischen erzwungenem Glück und weiser jüdischer Trauer.

12

Kiew. März 2015.

»Also, wer ist diese Frau?« fragte ich Kolja Lwowitsch und stopfte dabei Löffel um Löffel Grießbrei mit zerdrückten Erdbeeren in mich hinein.

»Der Chefarzt hat gebeten, Ihnen noch ein paar Tage [25] zur Stabilisierung der Gesundheit zu geben. Danach erzähle ich.«

»Intrigierst du?«

»Aber nicht doch, Herr Präsident!« Kolja Lwowitsch schüttelte den Kopf, wovon seine morgens vom Friseur der Präsidialverwaltung in Form gebrachte Frisur auseinanderfiel. Das hieß, der Scheitel zerfiel. Seine monolithische, haarspraybetonierte Fönwelle zerbrach, und ein Teil des Schopfes hing über der Stirn. Er spürte das und schob die Haare an ihren Platz zurück.

»Hat dir mal wer gesagt, daß du aussiehst wie der junge Berija?« fragte ich.

»Was sind Sie denn heute für komischer Stimmung? Sie haben Berija doch nie gesehen! Und wieso jung? Ich bin älter als Sie!«

»Man muß Berija nicht sehen, um zu wissen, daß du aussiehst wie er! Das ist kein Porträt, das ist symbolisch…«

Ich sah, wie Kolja Lwowitsch innerlich zu kochen begann. Auf dem runden Gesicht noch ein Lächeln, aber in den Augen schon kalte Wutfunken.

»Wenn Sie wüßten, wieviel Schmutz für Sie aus dem Weg geschaufelt werden muß!« sagte er fast wütend. »Und Sie unterschreiben seit zwei Monaten nicht mal dieses kleine Dekret über den dem Staat zugefügten Mindestschaden!«

»Unter Narkose unterschreibe ich gar nichts! Und mit deinem kleinen Dekret schicken wir gleich ein gutes Dutzend Verbrecher in die Freiheit!«

»Aber was sind das denn für Verbrecher? Ein Expräsident, zwei Premierminister, und die übrigen drittrangige [26] Gestalten! Und wenn Sie es nicht unterschreiben, dann werden auch Sie später sitzen.«

»Weswegen?«

Ich warf einen Blick zu meinem Assistenten hinüber, der bei der Tür neben dem Telefon saß. Der arme, bleiche Kerl tat so, als würde er ein Buch lesen. Schade, daß man den Titel nicht erkennen konnte.

»Wegen der Verursachung eines finanziellen Staatsschadens in Höhe von über drei Milliarden Euro!«

»So viel Schaden soll ich verursacht haben?!« Ich schob den Grießbreiteller weg und versuchte, die Tischplatte aus der Verankerung zu lösen.

»Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann werden Sie es noch tun. Oder Ihre Leute, und Sie werden es verantworten! Unterschreiben Sie das Dekret! Es geht doch nur darum, die Mindestgrenze für eine strafrechtliche Verfolgung auf zehn Milliarden Euro heraufzusetzen! Und das Gesetz bleibt gewahrt, und keiner wird sitzen!«

»Geh zum Teufel, du Idiot!« brüllte ich ernsthaft erbost.

Der Teller hielt sich nicht auf der Tischplatte, flog hinunter und zersprang klirrend.

Mein Assistent fuhr hoch. Sein Buch fiel zu Boden, und ich sah endlich, daß er Gogols ›Tote Seelen‹ gelesen hatte. Gut so, sollte er sich ruhig weiterbilden!

Kolja Lwowitsch schoß aus dem Zimmer wie ein Korken aus der Flasche. Durch die offene Tür kam der Chefarzt herein, hinter ihm eine Putzfrau mit Schaufel und Besen.

»Es ist für Sie noch zu früh, sich in vollem Umfang mit Staatsgeschäften zu befassen«, sagte er ruhig und ließ den Blick über das am Boden liegende Buch schweifen.

[27] Mein Assistent bückte sich, nahm es und ließ es im Nachttisch verschwinden.

13

Kiew. Swjatoschino. 31.Dezember 1977.

Auf der Uhr war es elf Uhr abends. Im Einkaufsnetz lag eine der Außentemperatur entsprechend kalte Flasche süßer Sekt. Wir waren zu dritt, ich, Igor Melnik und Jura Kaplun. Der heutige Abend war ein Reinfall. Swetas Eltern wollten zu Freunden feiern gehen, und wir wollten zu Sweta, um Neujahr bei ihr zu feiern. Aber dort gab es ein Drama. Ihre Mutter hatte im Schrank ihres Mannes einen kleinen Privatvorrat entdeckt: dreihundert Rubel, dem Familienbudget vorenthaltenen Lohn, und eine Packung Präservative! Sie hatte ein Riesentheater gemacht, er schlug ihr aufs Auge. Das Theater war vorbei, aber das Veilchen am Auge von Swetas Mutter war geblieben. Am Ende blieben sie zu Hause und feierten jetzt nur zu zweit, sogar Sweta hatten sie zu einer Cousine geschickt.

Und wir hatten keinen ›Plan B‹. Die Straßen waren verlassen, die Temperatur betrug minus zehn. Wir wanderten von einem Trinkwasserautomaten zum nächsten, aber die Gläser waren alle schon geklaut worden. Hinter jedem Fenster leuchtete es froh und festlich. Dort tranken und lachten die Kinder der Sowjetunion, nur wir Stiefkinder wußten nicht, wo unterkriechen. An wessen Liebe uns anlehnen? An wessen Ofen uns aufwärmen?

Als um Mitternacht aus einer Lüftungsklappe im [28] Erdgeschoß der Fernsehglockenklang herausdrang und der Bewohner, der Parasit, den Regler auf volle Lautstärke stellte, stiegen mir Tränen in die Augen. Tränen der Kränkung.

Wir zogen in den nächsten Hauseingang und drückten uns an die Rippen der Heizkörper, die wenigstens waren warm. Jura entkorkte den Sekt, und wir ließen die Flasche reihum gehen wie eine Friedenspfeife. Sekt läßt sich schwer aus der Flasche trinken, er ist luftig, sauer, drängt mit den Gasbläschen in die Nase und dann von dort wieder heraus.

»Macht nichts, bald kommen die Betrunkenen auf die Straße«, tröstete uns Igor Melnik. »Da finden wir Gesellschaft!«

14

Moskau. Januar 2013.

Der Präsident der USA und der englische Premier hielten die festliche Zeremonie nicht aus und kletterten aus dem Eislochbecken, wo sie schon von Helfern mit warmen Frotteemänteln erwartet wurden. So eingepackt, leerten sie an Ort und Stelle jeder ein Glas Wodka, das ihnen von einem Mädchen im Badeanzug in russischen Folklorefarben und traditioneller Haube gereicht wurde. Dann gingen sie zu dem aufblasbaren Hangar hinüber, in dem eine echte russische Festtafel bereitstand. Für die wärmeliebenden Staatschefs. Die anderen weilten noch im Eisloch. Jeder wartete, bis er an der Reihe war, mit Rußlands Präsidenten zu reden. Nach dem Motto: Willst du mit ihm reden – dann halte durch!

[29] Mir fiel das nicht schwer. Das kalte Wasser brannte angenehm auf Bauch und Beinen. Von Zeit zu Zeit tauchte ich bis ans Kinn ein, man mußte versuchen, gleichmäßig zu erkalten, damit nicht unterschiedlich warmes Blut durch Venen und Arterien jagte.

Unsere Unterhaltung begann, wie sonst auf der Krim, mit gegenseitigen Forderungen. Die Probleme waren die immer gleichen, dafür stabil und leicht auf die fernere Zukunft zu verschieben. Aber man mußte regelmäßig an sie erinnern, sonst hatte man nichts zu reden: die Gas-Schulden, Sewastopol, die Beziehungen zur Türkei und die ukrainischen Bataillone im russischen Heer.

»Du hast doch Proportionalwahlen fürs Parlament eingeführt«, sagte er in seinem üblichen gleichgültigen Ton. »Warum hast du sie denn dann in Sewastopol verboten?«

»Sie verstehen doch, um die Plätze im Parlament kämpfen Parteien, die verschiedene finanzielle Interessen vertreten. Aber auf der Krim sind es Parteien, die verschiedene ethnische Gruppen vertreten. Wenn ich denen freie Bahn lasse, gewinnt die Russische Partei der Krim, die Partei der Krimtataren erhält noch zwanzig Prozent, und die Ukrainische Partei der Krim wird gar nicht zur Wahl zugelassen. Was kriege ich dann von den Dumpfbacken in meinem Parlament zu hören?«

»Zeig ihnen die Nummern ihrer Auslandskonten! Oder weißt du vielleicht nicht, wohin der Staatshaushalt davonschwimmt? Das kann ich dir übermitteln. Ich habe Dossiers über etwa vierzig deiner Parlamentarier. Soll ich dir Kopien schicken?«

»Nein, danke.«

[30] »Paß auf, du wirst die Macht im Zentrum nicht halten – die Ränder fallen ab. Ich mache eine Kehrtwende, schließe die Grenzen… Ziehe die Schrauben an…«

»Sie haben eine Operation ›Fremde Hände‹ vorgeschlagen, wissen Sie noch?« erinnerte ich ihn und brachte damit das Gespräch auf das Niveau, das ihm gefiel. Es war Zeit, ihn zum Lächeln zu bringen.

»Und, wie? Bist du schon einverstanden?«

»Beinah. Nur die Besetzung unserer Brigade muß noch bestimmt werden, die sich eure oberen Schichten vornimmt.«

»Wozu bestimmen? Ich kann dir das heute noch zukommen lassen. Die Namen all deiner ehrlichen Tschekisten sind uns bekannt, und die anderen interessieren uns nicht. Bestimme lieber den Rahmen, in dem man bei dir mal richtig durchfegen kann…«

Ich nickte. Er sah auf die Uhr. Dann sahen seine kleinen Augen an mir vorbei zum Durchgangskanal, durch den man an einem normalen Tag in die anderen offenen Becken dieses Komplexes gelangen konnte.

»Na gut, der Turkmen-Baschi kann warten«, sagte er zu sich selbst. Dann wies er mich mit dem Blick auf den Kanal.

Dort kam aus dem leichten Nebel heraus ein Tischfloß – oder Floßtisch – geschwommen, über dem etwas Seltsames schwebte.

Es erwies sich als hölzernes Boot mit niedriger Bordkante, vollgestellt mit kristallenen Weingläsern, Champagner, Bergen von Bliny mit Kaviar und einigem anderen. Es hielt in der Mitte des Eislochbeckens an. Jetzt konnte man [31] darüber deutlich die letzten Mitglieder der Romanow-Familie als Laserhologramm erkennen. Sie waren so real, daß mich ein Schauer überlief. Ich begegnete dem Blick von Zar Nikolaj, und auch wenn ich begriff, daß das nur Spezialeffekte waren, packte mich einen Augenblick lang Furcht. Etwas Knechtisches stieg in meinem Herzen auf, und auch das Herz selbst, das Kälte und Eisschwimmen liebte, zuckte zurück, verkrampfte sich.

Zarewitsch Alexej hob plötzlich die Hand und umfaßte mit einer Geste alle im Eisloch Versammelten. Er lächelte, drehte sich um, aufrichtige Freude und Neugier in den Augen.

»Bist du heute morgen auch über Moskau geflogen?« fragte mich plötzlich der russische Präsident.

Und ich hatte gedacht, er sei schon fortgeschwommen.

»Ja, hab’s gesehen«, antwortete ich. »Herrlich! Die weißen Alleen!«

»Ich wollte allen zeigen, daß Moskau nicht schlechter ist als das alte Petersburg!«

Der Kopf des russischen Präsidenten bewegte sich im leichten Nebel langsam übers Wasser hinüber zum Präsidenten Moldawiens.

Aber ich konnte den Blick nicht losreißen von der Zarenfamilie. Als hätte diese Darstellung in meinem genetischen Gedächtnis einen alten, treuen Untertanengeist aktiviert.

»Auf Russsss-sss-land!« dröhnte über dem Komplex eine klare, verstärkte Männerstimme. »Auf die Mutter der russischen Städte und Fluren!«

Meine Hand griff zum nächstbesten kristallenen Weinglas.

[32] 15

Kiew. März 2015.

»Hast du herausgefunden, wer diese Frau ist?«

Mein Assistent schüttelte den Kopf, Schuldgefühl im Blick.

»Wieso nicht?«

»Von denen, die mit mir reden, kennt keiner irgendwen, und in der Verwaltung… Die scheißen doch auf mich!« In der Stimme schwang Kränkung.

»Na, na«, beruhigte ich ihn. »Wenn du dich ordentlich benimmst, scheißt du nachher selber auf sie!«

In seinen Blick traten Dankbarkeit und Hoffnung auf bessere Zeiten.

»Du magst Gogol?« fragte ich. Ich war einfach heute morgen allem wohlgesinnt.

»Nein«, gestand er. »Aber meine Tochter braucht es für die Schule, und sie hat keine Zeit zum Lesen.«

»Was macht sie denn?«

»Sie leitet eine Gruppe von Anwälten in spe. Zur Zeit führt sie ihre Schäflein jeden Tag zum Gericht, Prozesse verfolgen.«

»Wie alt ist sie denn?«

»Dreizehn.«

»Die Unglückszahl«, entfuhr es mir, und ich begriff, daß ich für einen Augenblick ganz woanders gewesen war. Ich fing mich gleich wieder: »Aber ein gutes Alter. Das goldene Alter!«

[33] 16

Kiew. September 1983. Samstag.

Hinter dem Fenster rauschte Regen auf die Blätter. Das Fenster war lange nicht geputzt worden. Im Flur der Entbindungsstation war es still. Unter dem kalten Heizkörper stand ein Schälchen mit Milch, daneben schlief ein Kätzchen, rötlich und mager. Eine dicke Helferin im schmuddeligen weißen Kittel kam vorbei und blieb stehen, hockte sich hin und streichelte das schlafende Kätzchen.

»Du Unglückswurm«, sagte sie mitleidig. Dann stand sie wieder auf und ging weg, ohne mich im geringsten zu beachten.

Der unterdrückte Schrei einer Gebärenden klang von irgendwo aus den Tiefen der Entbindungsstation. Ich befand mich auch in diesen Tiefen, aber dem Schrei nach zu urteilen, lagen zwischen mir und der Gebärenden zwei, drei Türen oder Wände. Vielleicht war das Sweta?

Ich lauschte. Wieder erklang der Schrei, aber ein Schrei ist keine Stimme, schwer zu erkennen, zu wem er gehört.

Wieder Stille. Das Kätzchen war aufgewacht und trank die Milch.

Eine Ärztin eilte den Flur entlang und verschwand hinter einer weißen Tür. An der Tür hing kein Schild, also gab es dahinter auch nichts Bestimmtes. Es brachte einfach irgendwer ein Kind zur Welt.

Noch ein Schrei, nur jetzt schon anders.

Wieder kam die dicke Helferin an mir vorbei. In der Hand einen Schrubber und einen Blecheimer, auf den rot die Inventarnummer aufgemalt war.

[34] »Entschuldigung.« Ich hielt sie an. »Wie lange dauert denn normalerweise so eine Geburt?«

»Bis das Kind auf der Welt ist«, antwortete sie und ging weg.

›Na, gut, also warten‹, seufzte ich. Dann überlegte ich, daß ich nicht mal ein Fläschchen Krim-Portwein mitgebracht hatte, zum Feiern! Ich sah auf die Uhr, die der Schwiegervater mir vor der Hochzeit geschenkt hatte. Marke ›Raketa‹, Weißmetall, verchromtes Armband. Halb zwei nachts.

Die Ärztin kam heraus und sah mich an.

»Ihr Kind ist tot geboren«, sagte sie in einem Ton, als wäre ich an etwas schuld.

Ich fühlte mich hilflos, wußte nicht, was ich tun sollte.

»Ein Junge? Ein Mädchen?«

»Ein Junge. Ihre Frau behalten wir noch drei Tage hier, bis die Nähte verheilt sind. Und Sie können gehen.«

17

Kiew. Mai 2015.

General Swetlow hätte Verteidigungsminister sein können. Wenn er größer gewesen wäre oder wenn ich auf die Meinung von Kolja Lwowitsch pfeifen würde. Das eben war seine Meinung, der Verteidigungsminister mußte eine stattliche Erscheinung sein. Erscheinung, nicht Persönlichkeit. Und General Swetlow war eine Persönlichkeit, nur nicht von großer Statur, rein körperlich. Schade. Er war mir treu ergeben.

[35] Er war hereingekommen und stand da in meinem Arbeitszimmer. Wartete, bis ich ihn mit dem Blick zu einem Sessel wies.

»Setz dich, setz dich, Walera! Tee? Kaffee?«

Er lehnte ab, klappte eine Ledermappe auf und sah mich an.

»Ich habe die Liste für die Operation ›Fremde Hände‹ dabei. Zweiundsiebzig Namen. Hauptsächlich aus Moskau, aber es gibt auch ein paar aus Krassnojarsk, Kronstadt und Petersburg. Für die verbürge ich mich. Die verkaufen ihr Gewissen nicht.«

»Und was hältst du von der anderen Liste?«

»Alte Daten. Von dreiundfünfzig bestehen nur noch vierzig, von den vierzig würde ich für achtundzwanzig die Hand ins Feuer legen. Die sind bewährt. Die übrigen?« Er zuckte die Achseln. »Wäre gut, sich nicht zu blamieren.«

»Gut. Laß die achtundzwanzig, nimm von dir dreißig dazu und versammle alle übermorgen in Puschtscha-Wodiza in unserem Sanatorium. Gegen elf Uhr morgens, und ohne unnötige Lauscher. Ich komme. Aber das bleibt alles unter uns.«

Swetlow nickte.

Ein halbes Stündchen später hatte ich Lust auf Bewegung. Ich dehnte mich ein paarmal vor dem Spiegel, aber mein Blick blieb wieder an den Sommersprossen hängen, die mein Gesicht buchstäblich zugeschüttet hatten. Jede Lust schwand. Ich ging hinaus auf den Flur. Am Ende des Flurs an der Treppe befand sich unser kleiner Wachposten mit den Leibwächtern. An der nächstgelegenen Tür [36] hantierte ein Handwerker. Er montierte das Türschild ab. Auf dem Schild stand:

ABTEILUNG ANTRAGSREGISTRIERUNG GRESS, NADJESCHDA PAWLOWNA

»Und was kommt da jetzt rein?« fragte ich.

Der Handwerker hatte mich offenbar nicht kommen hören und erschrak.

»Ich weiß nicht. Der Chef hat nur gesagt, abhängen.«

»Und wer ist dein Chef?«

»Nikolaj Lwowitsch.«

»Und wo ist er jetzt?«

»In seinem Büro, aber er ist beschäftigt…«

›Ach, sieh mal an!‹ dachte ich. ›Beschäftigt?!‹

Ich ging hoch zu seinem Empfangszimmer im zweiten Stock. Die Sekretärin sprang hinter ihrem Tisch auf.

»Ich sage es ihm sofort!« erklang ihre zarte Stimme.

»Nicht nötig, ich sage es ihm selber!«

Er unterhielt sich mit zwei Besuchern. Ich kannte ihre Gesichter: Abgeordnete. Nur wußte ich nicht mehr, zu wessen Clan sie gehörten.

»Los, verschwindet!« befahl ich, und beide Abgeordneten huschten hinaus. Leicht und geräuschlos, ungeachtet ihrer massigen Gestalten.

»Alles in Ordnung«, sagte Kolja Lwowitsch leise. »Keine besonderen Vorkommnisse. In einer Stunde halte ich eine Rede zur Lage…«

»Und was willst du in der Registrierungsabteilung unterbringen?«

[37] »Hat die Ziege sich beschwert!« Das verschreckte Lächeln verwandelte sich in Zähnefletschen. »Dabei habe ich ihr gleichwertigen Ersatz versprochen, dazu noch Fernseher plus Mikrowelle…«

»Laß die Pawlowna in Frieden. Sie hat sich nicht beschwert! Erklär mir nur, was in das Zimmer kommt!«

Kolja Lwowitsch hielt die Luft an und konzentrierte sich.

»Man kann mit Ihnen nicht ruhig reden, Herr Präsident! Wir bräuchten etwa zwei Stunden, damit ich alles richtig erkläre.«

»In Ordnung! Verschiebe das Treffen mit dem israelischen Botschafter auf morgen, und ich erwarte dich in einer halben Stunde bei mir. Und vergiß nicht den Bericht zur Lage!«

Im Umdrehen sah ich, wie Kolja Lwowitsch blaß geworden war. Ich konnte nicht verbergen, daß sein erschrockener, aufgescheuchter Anblick mich mit Befriedigung erfüllte. Sollte er nur öfter blaß werden!

18

Kiew. September 1983. Sonntagnacht.

Der Regen rauschte auf die Blätter. Alles verschwamm, unter den Füßen und vor den Augen. Der Herbst war überall, selbst in mir drinnen. Ich, der ich nicht Vater geworden war, wanderte die Straße entlang heimwärts. Nach der müden Gleichgültigkeit kamen mir plötzlich die Tränen. Die Tränen standen mir in den Augen wie aus Solidarität mit dem Herbstregen.

[38] Ich bog in die Tupolew-Straße ein. Das verschwommene gelbe Licht der Laternen und die genauso gelben Augen der Autoscheinwerfer, das war alles an Beleuchtung in dieser Nacht.

Über der Gemüsefabrik hing der rote Schein des lumineszierenden Gewächshauslichts. Am Fabriktor saß jemand auf dem umgestürzten Laternenpfahl. Ich trat näher und hörte leise rhythmische Schluchzer.

Ich hockte mich hin und sah in das wie eine müde Sonnenblume zu Boden gesenkte Gesicht.

»Geht es dir nicht gut?« fragte ich.

»Gar nicht gut!« antwortete eine junge Mädchenstimme. »Sie haben mich bei der Arbeit rausgeworfen!«

»Weshalb?«

»Ich hab den Chef nicht an mich rangelassen.«

»Gut gemacht!« versuchte ich sie aufzumuntern.

Sie hob das Gesicht und sah mich mit verweinten Augen an. Sie war vielleicht achtzehn, eine gefärbte Blondine mit tränenverschmierter Schminke. Aber unter all der Farbe war etwas Echtes. Echtes Leiden an ihrem Unglück.

»Mir geht es auch nicht gut«, sagte ich, um sie zu trösten.

In ihren Augen glomm ein Funke Hoffnung auf, als wollte sie Genaueres erfahren über mein Unglück und es dann mit ihrem vergleichen.

»Mein Junge ist tot geboren worden«, ergänzte ich.

Sie hob den Kopf noch höher und sah mich aufmerksamer an: ›Na los, beklag dich über das Leben!‹

»Meine Frau behalten sie drei Tage in der Klinik. Bis die Nähte zu sind.«

»Wieviel hat er gewogen?« fragte sie.

[39] Ich zuckte die Achseln.

»Tote wiegen sie doch nicht«, dachte ich laut. »Aber einen Namen muß er bekommen. Damit man sich besser erinnern kann!«

»Hast du ihn gesehen?«

»Nein.«

»Wenn du willst, gehen wir zu dir!« schlug die durchnäßte, verweinte Blondine vor.

»Wir wohnen bei meinen Eltern.«

»Dann können wir zu mir gehen, ins Wohnheim. Ist hier in der Nähe. Wir müssen nur durchs Fenster rein, um die Burtschicha nicht zu wecken, das ist unsere Hausmeisterin. Sie ist eine blöde Kuh, kommt bloß mal einer zu Besuch, holt sie gleich die Miliz.«

»Gehen wir.« Ich war einverstanden.

Nach Hause zog es mich aus vielen Gründen nicht.

19

Kiew. Puschtscha-Wodiza. Mai 2015.

General Swetlow liebte zivile Kleidung. Er trug einen Anzug von Woronin junior. Grau, aber knitterfrei, und er glänzte bei besonders schummrigem Licht. Wenn ein General Zivil bevorzugt, kann man ihm völlig vertrauen. Das bedeutet, er träumt nicht vom Oberbefehlshaberposten. Er ist frei von Größenwahn.

Neben Swetlow standen am offenen Tor der Direktor des Sanatoriums, Muntjan, und alle möglichen hiesigen Beamten. Hinter ihnen blitzte in der Sonne die vertraute Glatze [40] des Chefs meiner Leibwache, Oberst Potapenkos. Auch er ein Anhänger ziviler Kleidung.

Die Mercedes-Troika rollte durchs Tor, und es schloß sich wieder. Ich saß im mittleren Wagen. Der erste war leer, im dritten saß mein Assistent.

»Alle vollzählig versammelt«, berichtete Swetlow, schon vor dem Hauptgebäude. »Sie warten im Konzertsaal.«

»Verlegen!« Ich sah ihm direkt in die Augen. »Den Saal verlegen. In einer halben Stunde im Jagdhaus.«

»Dann lieber in fünfzehn Minuten«, sagte Swetlow leise. »Für alle Fälle.«

Ich nickte und begab mich zu Muntjan.

»Irgendwelche Probleme?« fragte ich den Direktor des Sanatoriums.

»Haben wir immer, aber wir beschweren uns nicht!«

»Richtig so. Deswegen bist du ja auch schon zehn Jahre hier! Machst du uns einen Kaffee?«

Kurz darauf saßen wir schon in der Sanatoriumsbar, und ein Kellner mit Teenagergesicht brachte den Espresso. Man sah, wie ihm unter dem Blick des Direktors die Hände zitterten.

»Wessen Söhnchen ist er?« fragte ich mit Blick auf den Kellner.

»Kasteljanschi. Auf unsrem Gebiet vertraut man lieber den Dynastien.«

»Auf unsrem auch. Jedenfalls denkt die Mehrheit so. Wird sonst noch jemand von der Verwaltung für heute erwartet?«

»Nikolaj Lwowitsch ist noch da, sonst niemand. Heute ist schließlich Werktag.«

[41] »Nikolaj Lwowitsch ist hier?« Ich war stinkwütend.

»Er ist gestern abend gekommen. Nicht allein.« In Muntjans Augen blitzte gutmütige Nachsicht, als spräche er von einem Kind. »Sie frühstücken gerade auf dem Zimmer, und sein Chauffeur ist auch schon da. Also fährt er jeden Moment ab.«

»Mit wem ist er denn hier?« Jene Frau kam mir in den Sinn, Maja Woizechowskaja, von der ich außer ihrem Vor- und Nachnamen immer noch nichts wußte.

»Eine Junge, eine Zigeunerin.« Muntjan machte eine kunstvolle Pause. Am Gesicht konnte man ihm ansehen, daß er alles wußte. »Na, sie ist Sängerin, Inna Schanina…«

»Pfui!« entfuhr es mir ungewollt.

»Wieso ›pfui‹!« In der Stimme des Direktors war Widerspruch zu hören. »Das ist eine sehr nette Frau. Sie sollten besser mal heiraten…«

»Du hast sie wohl nicht mehr alle!« Ich ballte die Rechte zur Faust und erhob mich aus dem Ledersessel.

»Verzeihen Sie, ich bitte Sie inständig«, stammelte er los. »Das ist die Müdigkeit. Und es stammt auch nicht von mir. Das hat Nikolaj Lwowitsch über Sie gesagt!«

»Dein Nikolaj Lwowitsch ist ein Idiot!« knurrte ich.

»Ja, ja, ein Idiot«, stimmte Muntjan nickend zu.

Beim Anblick der reinen, offenen Gesichter, die sich im Jagdhaus versammelt hatten, um mir zuzuhören, besserte sich meine Stimmung. Was für Blicke! Hier war sie, unsere Ressource. Hier, und nicht auf den Arbeitsämtern!

»Guten Tag!« sagte ich und stoppte mit einer Geste jeden Versuch, mich zu begrüßen. »General Swetlow hat euch [42] ausgewählt für eine wichtige Staatsaufgabe. Wir haben mit der Russischen Föderation die gemeinsame Operation ›Fremde Hände‹ vereinbart. Der Sinn ist, denke ich, klar. Das, was regelmäßig die Kiewer ›Kobra‹ auf der Krim und die Tschernigower in Dnjepropetrowsk unternimmt, werdet ihr in Rußland unternehmen, und sie bei uns. Nur auf ganz anderer Ebene. Ihr reist nach Moskau und von dort sofort in die Regionen. In Moskau erhaltet ihr Informationen über die höchsten Persönlichkeiten der Regionalmacht, die in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind. Ohne die örtlichen Sicherheitsorgane oder Geheimdienste in Kenntnis zu setzen, nehmt ihr in drei, vier Nachtstunden die Verhaftung dieser Persönlichkeiten vor und fliegt umgehend nach Kiew zurück. Einsitzen werden diese Persönlichkeiten auf unserem Territorium. Die russische Gruppe wird exakt das gleiche hier unternehmen und unsere verbrecherischen Elemente nach Rußland ausführen. Alles klar?«

Die Jungs nickten. Ich sah, daß ihnen meine Entschlossenheit gefiel. Sie waren heiß auf den Kampf gegen das Verbrechen auf höchster Ebene. Natürlich hätten sie sich damit lieber bei uns und ständig befaßt, aber das war ausgeschlossen. Leider. Etwas Radikales konnte man hier nur mit fremden Händen durchführen. Genau wie in Rußland. Gebe Gott, daß wir damit weitermachen konnten.

»Alles weitere erfahren Sie von General Swetlow, den ich zum Verantwortlichen der Operation von ukrainischer Seite erkläre. Viel Erfolg!«

Während ich vom Jagdhaus zum Hauptgebäude ging, spürte ich im Rücken die Blicke dieser Jungs. Ich kam am See vorbei, ein Schwan zog seine Kreise, und ich blieb stehen.

[43] ›Und was, wenn sie meine Jungs nur für lokale Umstürze benutzen?‹ Zweifel schlich sich ein. ›Nein, ich werde die russischen Jungs ja auch bestimmungsgemäß gebrauchen. Und nicht, um zum Beispiel mit Kolja Lwowitsch abzurechnen…‹

»Ist er noch da?« fragte ich Muntjan, der neben meinem Mercedes stand.

»Er ist weg. Als er gesehen hat, daß Sie hier sind, ist er sofort verschwunden!«

20

Krim. Sudak. Juli 1982.

»He! Wer ist der letzte?«

Die Schlange vor dem ›Kisljak‹-Weinfaß drehte sich um. Genauer, jeder drehte sich um, um sich zu vergewissern, daß er nicht der letzte war. Alle waren sie Männer, alle in Badehose. Die Hälfte hielt Dreilitergläser in den Händen.

»Ich. Ich bin der letzte«, gab sich ein alter Mann in Badehose und Panamahut zu erkennen.

Wir drei stellten uns dazu. Wir, das waren ich, Baliko aus Moskau und der lange Schenja von ebendort.

Wir hatten zwei Dreilitergläser und eine Tüte frische Muscheln. Wir hatten es eilig, weil es heiß war. Weil die Muscheln nur ganz kurze Zeit frisch sein würden.

Bald zischten sie auf dem Grill, unter dem das vom Meer aufs felsige Ufer geworfene Holz brannte. Sie spuckten die letzten Tropfen Feuchtigkeit aus sich heraus.

Und wir tranken Kisljak. Die Verkäuferin beim Faß hatte [44] gesagt, es sei kein Wein, sondern ausgesonderter Sekt, das hieß Sekt, der nicht sprudelte. Am Geschmack merkte man das nicht, aber er war kalt, und die Sonne sengte ungeheuer. Fünfunddreißig Grad plus. Deshalb war uns egal, ob das ausgesonderter Sekt war. Oder ausgesonderter Wein. Wir saßen einfach auf den Steinen und genossen das Leben. Genießt, so lange ihr genießen könnt! Liebt, so lange ihr lieben könnt!

Wir waren erst den dritten Tag hier, deshalb hatten wir noch nicht herausgefunden, wen wir lieben sollten. Man mußte sich natürlich aufmachen, in die Diskothek irgendeines Sanatoriums ziehen und sich vor Ort mal umsehen. Aber das vielleicht morgen. Heute fühlten wir uns auch zu dritt wohl.

»Ein klasse Odessa-Witz«, eröffnete Schenja. »Sitzt ein Jude auf der Brücke und kratzt sich die Eier. Kommt ein zweiter zu ihm und fragt: ›Senja, was sitzt du auf der Brücke und kratzt dir die Eier?‹ – ›Wieso?‹ antwortet Senja. ›Willst du, daß ich mich auf die Eier setze und die Brücke kratze?‹«

Wir lachten, wir hatten keine Wahl. Wir waren nicht verwöhnt. Wir waren Realisten. Vor uns lagen drei Wochen mit Muscheln, kaltem Wein aus dem Faß und netter weiblicher Gesellschaft, die sich, falls sie sich verfestigte und wir uns am Schluß noch leiden mochten, auch nächsten Sommer wieder hier einfinden würde.

[45] 21

Kiew. Mai 2015.

Nikolaj Lwowitsch streckte den Kopf herein. Ich bat ihn, in einer halben Stunde vorbeizukommen. Weil mir gegenüber auf Major Melnitschenkos legendärem Sofa der Abgeordnete Karmasow saß, Vorsitzender der Kommission für Staatsfeiertage. Der Bürstenschnitt stand ihm. Er sah aus wie ein Boxer, dabei war er Veterinär, unterhielt ein Netz von Tierkliniken. Ein guter Mann, hatte mit fünfunddreißig schon eine Menge auf die Beine gestellt!

»Aber verstehen Sie«, sagte er, »das Land erleidet schreckliche Einbußen. Es wird Zeit, die Zahl der Staatsfeiertage einzuschränken! Rechnen Sie nur mal!« Er wies mit ausholender Geste zum Wandkalender hinüber, den mir das Institut für Judaistik geschenkt hatte. »Seit dem fünfundzwanzigsten April liegt die Wirtschaft im Koma! Hier, sehen Sie! Der deutsche Bundestag schickt schon zum dritten Mal einen Brief mit der Bitte um Aufhebung des Feiertages des Sieges. Das ist doch ein Feiertag fürs Archiv! Es sind keine Veteranen mehr übrig! Das Land, das gesiegt hat, gibt es schon lange nicht mehr. Europa hat sich von seinem 8.Mai schon letztes Jahr verabschiedet, und dort war der Tag immer ein Arbeitstag! Wenn es neue Siege gibt, dann wählen wir auch einen neuen Tag, damit die Sieger irgendwann feiern können. Aber wir sind doch ein friedliches Land! Wir führen doch gegen niemanden Krieg!«

»Gut«, sagte ich. »Du weißt ja, ich bin ganz deiner Ansicht. Setz es auf die Tagesordnung, und mein Sprecher im Parlament wird meine Meinung kundtun. In Ordnung?«

[46] Der Tierarzt Karmasow war zufrieden. Er hatte sich drei Monate um einen Termin bemüht. Wenn ich gewußt hätte, worüber er reden wollte, hätte ich ihn früher empfangen. Aber ich hatte Angst gehabt, es würde um die Einführung neuer Feiertage gehen!

»Ruf Lwowitsch!« bat ich meinen Assistenten.

»Er ist nicht da.«

»Dann finde ihn. Sag, daß ich ihn erwarte!«

Als Kolja Lwowitsch kam, war er finster und beleidigt. Er fragte: »Worüber haben Sie mit ihm gesprochen?«

»Was geht das dich an? Über den Tag des Sieges.«

»Und?« Lwowitsch glaubte mir eindeutig nicht.

»Wir schaffen ihn ab, damit die Wirtschaft im Mai das Niveau von April und Juni erreicht. So. Setz dich, und ich höre!«

Lwowitsch setzte sich in die weiche Kuhle, die der gerade verschwundene Abgeordnete im Sofa hinterlassen hatte.

»Was wollen Sie hören?«

»Alles. Der Reihe nach. Wieso steht das Registrierungsbüro leer? Wer ist diese Frau, die Sie zu mir ins Krankenhaus gebracht haben?«

»Das ist ein und dieselbe Frage.« Kolja Lwowitsch brannte eindeutig nicht darauf, mir davon zu erzählen. Aber er konnte nicht mehr zurück. Erst recht nicht im Sitzen. »Sie heißt Maja Wladimirowna Woizechowskaja.«

»Schon gehört.«

»Ihr ist eine große Tragödie widerfahren. Vor drei Monaten ist mit dem eigenen Hubschrauber ihr Mann Woizechowski, Igor Leonidowitsch, Jahrgang 1980, verunglückt. Sie hat ihn sehr geliebt.«

[47] »Erzählst du mir hier einen indischen Film?« Ich wurde allmählich ungeduldig.

»Wenn Sie keine Zeit haben…« Lwowitsch erhob sich vom Sofa.

»Bleib sitzen«, sagte ich zu ihm. »Sitz und erzähl!«

»Als Sie im Februar im Koma lagen, mußte man die Frage rasch entscheiden. Es war nötig für die Stabilität im Land… Nebenan hat man ihren Mann zu retten versucht, hat es bloß nicht geschafft. Die Gehirnfunktionen waren zerstört. Sie war kategorisch dagegen, sein Herz für eine Transplantation zu verwenden. Sie hat sogar geschworen, sich nie von ihm zu trennen, und mit irgendeinem Institut vereinbart, daß die für hunderttausend Dollar im Jahr das Herz ihres Mannes am Leben halten… Wir mußten entscheidende Kompromisse eingehen. Es war schließlich das frischeste Herz.«

Ich faßte mir mit der Hand an die Brust. Mir war warm geworden.

»Letzten Endes mußten wir mit ihr einen Vertrag schließen. Wenn Sie wieder ganz bei Kräften sind, werde ich Sie mit ihm bekannt machen. Einer der Punkte im Vertrag legt ihr Recht fest, sich ständig in der Nähe des Herzens ihres verstorbenen Mannes aufzuhalten. Deshalb wurde der Raum, von dem Sie sprechen, für sie frei gemacht. Aber wir werden fürs erste keinerlei Schild anbringen. Und sie weiß ja selbst nicht, ob sie hier sitzen will oder nicht!«

Ich faltete die Hände und versank in Gedanken.

»Hast du nicht den Eindruck, daß meine Sommersprossen sich vermehren?« fragte ich Lwowitsch.

Er starrte mir ins Gesicht.

[48] »Nein, es sind keine mehr dazugekommen…«

»Hattet ihr denn etwa kein anderes Herz?«

»Auf ein anderes hätte man warten müssen, und das hier war direkt im Nachbar-OP. Es gehörte natürlich keinem herausragenden Vertreter der Gesellschaft. Aber Maja Wladimirowna hat versprochen, diese Information geheimzuhalten.«

»Und nachts? Wo schläft sie?« fragte ich.

Lwowitsch wand sich. »In der Desjatinnaja, in Ihrer Dienstwohnung. Hinter Ihrer Schlafzimmerwand. Dort war früher der Dienstbotenruheraum. Aber der Eingang ist von der Hofseite. Machen Sie sich keine Sorgen, niemand sieht sie, und niemand weiß von ihr. Fast niemand.«

»Was hast du getan?!« fragte ich und durchbohrte Lwowitsch mit meinem Blick.

»Ich habe Ihnen das Leben gerettet und die Stabilität im Staat erhalten, was übrigens noch viel wichtiger war. Sie wissen selbst, wer sofort Ihre Krankheit oder Ihren Tod ausgenutzt hätte, um der Korruption in den höchsten Rängen den Kampf anzusagen und unter diesem Vorwand unsere Schicht komplett auszutauschen.«

»Unsere Schicht?« Ich wunderte mich über den mir neuen Ausdruck.

»Ja, unsere Schicht. Wir sind eine Schichtgesellschaft geworden. Wie eine ›Napoleon‹-Torte. Wir haben nur eine Schicht Arme, aber viele Schichten Reiche und Halbreiche, die daran glauben, daß persönlicher Reichtum sich in der Politik schafft, nicht in der Wirtschaft.«

»Halte mir keine Vorträge! Was hast du dieser Dame noch versprochen?«

[49] »Herr Präsident, machen wir es lieber wie in Tausendundeiner Nacht. Schrittweise. Eins nach dem anderen. Sie werden noch die ganze Wahrheit erfahren. Das Herz ist schließlich nicht Ihres, vielleicht hält es nicht soviel aus. Und wofür habe ich mich dann abgemüht?«

22

Paris. Café ›Boucheron‹. Oktober 2011.

»Ich möchte heiraten«, sagte sie und sah in ihr Glas mit ›Beaujolais nouveau‹.

»Alle Frauen wollen früher oder später heiraten«, stimmte ich ihr zu und rauchte am Streichholz des Kellners eine Gauloise an. »Das heißt nicht, daß sie Glück wollen. Sie wollen Stabilität.«

»Letztes Mal, in Brüssel, hast du versprochen, mit dem Rauchen aufzuhören. Du hast versprochen, daß wir uns mindestens alle zehn Tage treffen. Du hast nicht versprochen, mich zu heiraten, aber mir selbst erzählt, daß deine Frau schon vor drei Jahren gestorben ist und deine Tochter in Amerika in die Schule geht. Kann ich ihr denn wirklich nicht die Mutter ersetzen?«

Jedesmal, wenn Veronika und ich uns trafen, begann das Gespräch mit einer Streiterei und gegenseitigen Vorwürfen. Dieses Treffen wurde keine Ausnahme. Ich sah sie an, eine schöne Frau, die allmählich ihre Jugend verlor und deshalb anspruchsvoller gegenüber dem Leben und ihrer Umgebung wurde. Ich war ein Teil ihrer nächsten Umgebung. Sie lebte auf der Wladimirskaja, aber in Kiew trafen wir uns [50] nicht. Das war unmöglich. Dafür war es möglich, ein Flugticket nach Paris zu kaufen. Eines für mich, das zweite, für den nächsten Flug, für sie. Es war möglich, sie am Flughafen Charles de Gaulle mit einem Blumenstrauß abzuholen. Sie ins Sheraton-Hotel zu fahren. Sich gegenseitig zwei Stunden in der Wanne zu verwöhnen, eine Aroma-Massage und eine Flasche Champagner aufs Zimmer zu bestellen. Es war möglich, sie sich ein paarmal im Monat als Grande Dame fühlen zu lassen, als Salonlöwin, allerdings außerhalb der Salons.

»Warum sagst du nichts?« fragte sie, berührte den Wein mit den geschminkten Lippen und stellte das Glas auf die Theke zurück.

»Junger ›Beaujolais‹, das ist für die Armen«, lächelte ich. »Junger Wein kann kein guter sein. Denk daran!«

»Würde ich mir alle deine Wahrheiten merken, würde ich zu einer Fundgrube von Banalitäten!«

»Denk daran, oder besser, vergiß nicht, daß du eine junge, schöne Frau bist, die heiraten möchte«, bemerkte ich.

Sie taute für einen Moment auf, schüttelte aber rasch das Wohlgefühl ab, das ihr meine Worte bereitet hatten. Sie straffte die Schultern und schoß mir einen scharfen Blick aus den verengten grünen Augen zu.

»Und du bist ein Technokrat ohne Gefühle, der sich mit Technik nicht auskennt! Nicht mal mit der Technik der Liebe! Dich zieht es nur immer irgendwohin, und du weißt selbst nicht, wohin!«

»Nicht irgendwohin hat es mich gezogen, sondern hierher. Ich habe davon geträumt, dich zu sehen. Ich habe dafür [51] alles Mögliche unternommen und sogar, könnte man sagen, die Interessen der Heimat vernachlässigt!«

»Rede nicht von der großen Heimat!« Sie schüttelte bedauernd den Kopf. »Du bist nicht vor den Wählern und nicht im Parlament. Du bist jetzt überhaupt nirgends! Du bist nicht mal hier, bei mir!«

»Nein, ich bin nur bei dir.« Ich sah auf die Uhr. Meine Patek Philippe zeigte halb sechs. »Ich gebe dir noch zwanzig Minuten für Vorwürfe, und dann gehen wir essen!«

Veronika warf einen Blick auf ihre kleine Tussaud-Platinuhr. Sie dachte vermutlich an die Zeit. Daran, daß jeder Abschnitt im Leben sich in Minuten und Stunden mißt, und wenn man nachlässig die Minuten verschwendet, die fürs Glück bestimmt sind, daß dann auch das Glück immer abgenutzter wird, ein Secondhandglück sozusagen.

»Ich habe dich nicht betrogen«, sagte sie sanft. »Aber ich will heiraten, und wenn du nichts dagegen hast, schon in einem Monat.«

»Wen denn?« fragte ich und bewunderte die kunstvolle Trauer in ihrem Gesicht.

»Alchimow…«

»Senior oder junior?«

»Machst du dich über mich lustig? Selbstverständlich den Sohn.«

»Ja.« Ich nickte absolut ernst. »Der Senior ist reicher, aber der Junior ist jünger und auch nicht arm. Am Ende geht auch Papas Reichtum auf ihn über, wenn an der Ölgeschäftsfront kein neuer Krieg ausbricht… Was soll ich dir sagen? Ich habe kein Recht, dich aufzuhalten. Also heirate!«

[52] In Veronikas Augen blinkten Tränen.

»Nimmst du schon Abschied von mir?« fragte ich. »Und was ist mit dem Abendessen?«

»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben noch zwei gemeinsame Tage. Ich habe kein Recht, unser Treffen abzubrechen. Ehe ist das eine, Liebe ist das andere. Selten fallen sie zusammen.«