17,99 €

Mehr erfahren.

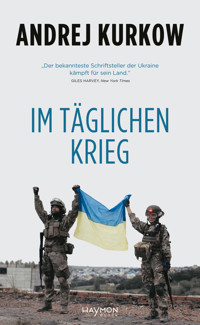

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Andrej Kurkow, der bekannteste Autor der Ukraine, spricht unentwegt für die Hoffnung, für eine ukrainische Zukunft. Jeden Tag Krieg Februar 2022: Der russländische Angriffskrieg auf die Ukraine beginnt. Beinahe zwei Jahre später stehen die Menschen in ihrem Land weiterhin unter Beschuss, haben unsägliche Verbrechen und Verluste erlebt. Wie macht man weiter, kämpft weiter, wenn sich alles verändert hat? Und ein Ende des Krieges nicht in Sicht ist? Andrej Kurkows journalistische Texte, Notizen und Tagebucheinträge zeigen, was der Krieg, der sich immer mehr in den Alltag der Menschen integriert, mit ihnen macht. Die Diskrepanz einer jeden aufeinanderfolgenden Sekunde wird spürbar: Opernaufführungen bei Tageslicht – eine Bombe schlägt ein; Menschen schwimmen im Meer – eine Mine explodiert; eine Nacht durchschlafen – aber das feindliche Militär kennt die GPS-Daten eines jeden Schlafzimmers … Andrej Kurkow berichtet – von einem Alltag im Ausnahmezustand Wie formt sich ein Leben, ein Jahr, ein Tag, wenn die Sirenen niemals aufhören zu erklingen? Wenn Bienen fliehen, um dem Lärm des Krieges zu entkommen, weil der Blütenstaub nach Schießpulver riecht? Wie, wenn man nicht weiß, ob man Freunde und Familie wieder sieht? Die Resilienz ist groß, der Widerstand vielseitig: Jedes Mal, wenn die Sirenen laut sind, werden Spenden für das ukrainische Militär gesammelt; jedes Mal, wenn die Bewohner*innen der Ukraine erfahren, wie Verrat sich kleiden kann, stärkt sich der Zusammenhalt. Es gibt Momente, in denen der Krieg in den Hintergrund tritt. In denen Häuser für Feiertage dekoriert und Wassermelonen immer noch süß schmecken. Es gibt Momente, die zwar nicht vergessen lassen, aber den Hauch eines Davors suggerieren und damit auf ein Danach hoffen lassen. Ein andauernder Kampf: gegen die Zerstörung. Andrej Kurkow schreibt; er schreibt von den unscheinbaren Momenten, über Luftalarm, Freundschaft und Sorge, Identität, von einem Kampf der Worte und Kulturen, über die Einigkeit und Vielseitigkeit eines Landes; er schreibt über das Leben im Krieg. Er schreibt, damit wir nicht vergessen. Seit 2013, seit den Protesten am Majdan. Seit 2014, seit der Annexion der Krim. Durch Explosionen in der Nacht und in jeder unruhigen Sekunde schreibt er. Solang die Bewohner*innen der Ukraine nicht sicher sind. Solange sie nicht frei sind. Aus dem Englischen von Rebecca DeWald

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andrej Kurkow

Im täglichen Krieg

Aus dem Englischen von Rebecca DeWald

Für die Soldatinnen und Soldaten

der ukrainischen Armee

Inhalt

Cover

Titel

Widmung

01.08.2022 – Sie kennen die GPS-Koordinaten Ihres Schlafzimmers nicht? Die aber schon!

08.08.2022 – Lyrik und andere Foltermethoden

15.08.2022 – Odesa zu Kriegszeiten

22.08.2022 – Luftalarm und Crowdfunding

28.08.2022 – Bienen und Verräter

06.09.2022 – Uman trifft Vorbereitungen für das jüdische Neujahrsfest

07.09.2022 – Der Traum von einer Insel

12.09.2022 – Vom Lehren und Lernen

20.09.2022 – Krieg, Pilze und Wassermelonen

27.09.2022 – Was weißt du über Russland?

05.10.2022 – Der Wert eines Menschenlebens

17.10.2022 – Putins Plan sorgt für anhaltenden Druck

20.10.2022 – Zwischen Nationalismus und Patriotismus

25.10.2022 – Herbstzeit in der Ukraine: Äpfel und Quallen

07.11.2022 – Die Zeit der Kerzen ist gekommen

15.11.2022 – Was kostet eine Zugfahrkarte auf die Krym?

22.11.2022 – Warten auf Godot

29.11.2022 – Ukrainische Schach- und Kriegsspiele

12.12.2022 – Die Klangbilder des Krieges

23.12.2022 – Unser Wunschzettel an das Christkind

25.12.2022 – Weihnachten in Kyjiw

01.01.2023 – Neujahr auf dem Flur

15.01.2023 – Amerika hat die Wahl

19.01.2023 – Der Blogger des Präsidenten

24.01.2023 – Willkommen, Finsternis

05.02.2023 – Die Eisenbahn, unser Bollwerk

09.02.2023 – Zum zehnten Jahrestag des Kriegsausbruchs

20.02.2023 – Die Münchner Sicherheitskonferenz

21.02.2023 – Zwischen Licht und Krieg

24.02.2023 – Einjahresbilanz

25.02.2023 – Gedicht- und Geschichtsschreibung

27.02.2023 – Alles wird recycelt

15.03.2023 – Die Geschichte des Schewtschenko-Preises

17.03.2023 – Ausreisegenehmigung

10.04.2023 – Der lange Weg zur Selbstbestimmung

27.04.2023 – „Habe ich das Recht, diesen Krieg sattzuhaben?“

29.04.2023 – Wie sieht der Sieg aus?

02.05.2023 – Ein Heimatvertriebener

07.05.2023 – Der Krieg auf der Leinwand und im echten Leben

17.05.2023 – Regen, Schnee und Asche

22.05.2023 – Ikonen und andere Botschaften

09.06.2023 – Sommer, Sonne, Luftschutzkeller

16.06.2023 – Die Tummelplätze der Zivilgesellschaft

29.06.2023 – Was muss die Kultur nach dem Krieg leisten?

03.07.2023 – Prigoschins vergeudete Chance

15.07.2023 – „O Sport, Du bist der Friede“

20.08.2023 – Leere Straßen und Heldenhaftigkeit

06.09.2023 – Kellerkinder, streunende Hunde und Tiefkühlgarnelen

19.09.2023 – Verstecken spielen: Mobilmachung in der Ukraine

02.10.2023 – Die Ukraine und Polen: Busenfreunde oder nur Nachbarschaftshilfe?

17.10.2023 – Eine Vertrauensangelegenheit: Woran glauben die Ukrainer?

24.10.2023 – Die Ukraine zieht dem Moskauer Patriarchat gegenüber andere Saiten auf

31.10.2023 – Hochzeiten und Beerdigungen – Tränen der Freude und der Trauer

06.11.2023 – Kugelhagel, so weit das Auge reicht

14.11.2023 – Cherson: Eine Stadt ohne Musik

21.11.2023 – Krieg, Winter und Skijacken

28.11.2023 – Ein Ort, an dem man seinen Nachnamen, nicht aber seine Erinnerungen, frei wählen kann

05.12.2023 – Linien- und Höhenflüge

13.12.2023 – Zurück in die UdSSR

19.12.2023 – Drei Granaten zu Weihnachten

01.01.2024 – Ukraine 2024: Denkanstöße

05.01.2023 – Ein Gefangenenaustausch und andere Dinge, die ganz und gar nicht zum Lachen sind

16.01.2024 – Tief durchatmen und den Krähen lauschen

21.01.2024 – Reisepässe und der Krieg

30.01.2024 – Ein schwieriger Montag und ein Militärgeheimnis

04.02.2024 – Frühlingserwachen

11.02.2024 – Die Verteidigung der Pressefreiheit

17.02.2024 – Widerstand leisten

19.02.2024 – Nach dem „Jubiläum“

25.02.2024 – Papageien, Propaganda und Puppentheater – wie wir unseren Scharfsinn bewahren

22.04.2024 – Nachwort

Weitere e-books aus dem Haymon Verlag

Der Autor/Die Übersetzerin

Impressum

01.08.2022

Sie kennen die GPS-Koordinaten Ihres Schlafzimmers nicht? Die aber schon!

Als ich vor vielen Jahren einmal las, dass das Internet zu militärischen Zwecken erfunden wurde, habe ich das nicht wirklich geglaubt. Als Student der Geisteswissenschaften verstand ich die Technik dahinter nicht richtig. Nur so lässt sich meine Unkenntnis erklären. Später fiel mir dann ein, dass Atombomben ebenfalls bereits eingesetzt wurden, noch bevor man die ersten Kernkraftwerke nutzte.

Jetzt, da das „militärische Internet“ in der Ukraine eine ebenso wichtige Rolle spielt wie das „friedliche Internet“, habe ich keinerlei Zweifel mehr daran, dass wissenschaftliche Entwicklungen für das Militär äußerst wichtig sind. Mir ist zudem nun auch klar, dass aus militärischer Sicht alles und jeder eine potenzielle Zielscheibe darstellen kann. Und dass allem auf der Welt GPS-Koordinaten zugeordnet sind, mit denen jeder, der zerstörerische Absichten hat, sein gewähltes Ziel exakt anpeilen kann. Dieselben GPS-Koordinaten, mit denen ich eine prähistorische Höhle auf Kreta verorten kann, können in eine Rakete eingegeben werden, die von einem russischen U-Boot im Schwarzen Meer aus abgefeuert wird, um ebendiese Höhle zu zerstören oder, gemäß modernem russischem Sprachgebrauch, „zu entnazifizieren“.

Vermutungen zufolge war mindestens eine der vierzig Raketen, die in der Nacht vom 31. Juli in der ukrainischen Stadt Mykolajiw verheerende Schäden anrichtete, programmiert worden, um in das Schlafzimmer eines Privathauses einzuschlagen. Ebendiese Rakete tötete den Besitzer des größten ukrainischen Getreidehandelsunternehmens Nibulon, Oleksij Wadaturskyj, und seine Frau Rajisa.

Die Chefredakteurin des Fernsehsenders Russia Today, Margarita Simonjan, kommentierte diesen Mord umgehend und erklärte, dass Wadaturskyj auf der russischen Sanktionsliste gestanden hatte, weil er angeblich „Strafkommandos“ finanzierte. Es ist unklar, was für eine Art von „Strafkommando“ sie damit meinte. Trotzdem twitterte Simonjan siegessicher: „Er kann jetzt von der Liste gestrichen werden.“

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wadaturskyj als fünfzehntreichster Ukrainer – laut Forbes-Magazin – seinem Land und der ukrainischen Armee unter die Arme gegriffen hat. Er muss an den Sieg der Ukraine geglaubt haben. Andernfalls hätte er Mykolajiw, das täglich Raketenangriffe über sich ergehen lassen muss, sicherlich den Rücken gekehrt und sich in Sicherheit gebracht. Laut Olivier Truc, einem französischen Journalisten für Le Monde, der den Millionär nur wenige Tage vor seinem Tod interviewt hatte, war sich Wadaturskyj bewusst, dass ihn Russland im Visier hatte.

Als Schlüsselfigur des ukrainischen Getreidehandels war Wadaturskyj im Rahmen des Abkommens zwischen der Türkei und den Vereinten Nationen an den Vorbereitungen für sichere Korridore für den Getreideexport beteiligt. Das erste Testschiff mit 26000 Tonnen Mais an Bord stach am Sonntag, den 3. August, unter der Flagge Sierra Leones vom Odesaer Hafen aus in See, doch das erlebte Wadaturskyj nicht mehr mit.

Der Getreidekorridor von Odesa durch den Bosporus und darüber hinaus ist mittlerweile schiffbar und die Ukraine kann, inmitten des totalen Krieges mit Russland, endlich wieder landwirtschaftliche Erzeugnisse ausführen. Man mag sich die Versicherungskosten für diese Frachtschiffe kaum vor Augen führen, doch die Wiedereröffnung der Exportrouten ist und bleibt von äußerster Bedeutung. Die Ukraine muss Geld erwirtschaften, um die Kriegsanstrengungen zu finanzieren, und dieses wird in erster Linie aus Afrika und Asien stammen. Russland kann dahingegen fast überall Geld für seinen Angriff auftreiben, auch in Europa, weil es weiterhin Gas und Erdöl an EU-Länder verkaufen kann.

In Kyjiw ist das Gas bislang noch nicht knapp geworden. Ein paar Tage lang gab es Benzin- und Salzengpässe, die aber bereits wieder behoben worden sind. Der andauernde Bedarf an Blutspenden ist dagegen ein anhaltendes Problem. Die Kyjiwer, wie auch die übrigen Ukrainer, spenden bereits mit schöner Regelmäßigkeit Blut. Die Warteschlangen vor dem Blutspendezentrum des zentralen Kinderkrankenhauses, das seit Kriegsbeginn verwundete Soldaten behandelt, überraschen hier niemanden. Manche staunten kürzlich aber nicht schlecht, als Mönche aus dem Höhlenkloster Lawra Petschersk in Kyjiw sowie Theologiestudenten der Seminare und Fakultäten des Moskauer Patriarchats ebenfalls beschlossen, sich Blut für verwundete ukrainische Soldaten abnehmen zu lassen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich die Oberhäupter der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats geweigert hatten, gefallenen ukrainischen Soldaten die letzte Ehre zu erweisen. Und nun spenden die Mönche dieser Moskau unterstellten Kirche für ukrainische Verwundete Blut. Vielleicht wollen sie damit ihre Treue zu Kyjiw anstatt zu Moskau bezeugen. Oder sie tun es vielleicht im Gedenken an die Mönche und Nonnen des dem Moskauer Patriarchat unterstellten Klosters Swjatohirsk im Donbass, die durch russischen Artilleriebeschuss ums Leben kamen. Was auch immer sie zu diesem Sinneswandel bewegt hat, die Hauptsache ist das Ergebnis: besser bestückte Blutbanken.

Was jetzt noch fehlt in Kyjiw, sind Anzeigetafeln vor den Wechselstuben und Banken, die die aktuellen Wechselkurse angeben. Noch bis vor Kurzem galt derselbe Wechselkurs wie noch zu Beginn der russischen Invasion, und diese Wechselkursanzeigetafeln waren ein beruhigender Ruhepol in ukrainischen Ortschaften und Städten. Mittlerweile jedoch, seit der Wert der Hrywnja stark gefallen ist, hat die Nationalbank den öffentlichen Aushang der Wechselkurse untersagt. Wenn man den aktuellen Kurs erfahren will, muss man nun in die Bank oder Wechselstube gehen, seine Brille aufsetzen und die Tabelle mit den Wechselkursen hinter der Schalterscheibe studieren. Die verwendete Schriftgröße dieser Hinweistafeln ist oft so klein, dass man möglicherweise eine Lupe braucht, um die Kurse zu entziffern. Wenn man Glück hat, trifft man auf einen Kassierer, der gut aufgelegt ist und dem es nichts ausmacht, dieselbe Frage zum hundertsten Mal zu beantworten. Das ist natürlich einfacher.

***

Trotz der tagtäglichen fürchterlichen Meldungen haben die Ukrainer ihren Sinn für Humor nicht verloren. Witze sind wahrscheinlich der günstigste Weg, optimistisch zu bleiben. Die Anweisung der Nationalbank, ein Geheimnis aus den Wechselkursen zu machen, hat Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Anekdoten, Scherzen und Karikaturen hervorgebracht. Der beliebteste Witz geht so: Die ukrainischen Behörden werden in den kommenden Tagen sogar die Preisauszeichnung in Supermärkten verbieten. Käufer erfahren dann erst an der Kasse, wie viel ihr Einkauf kostet.

Die Ukrainer flüchten sich auch dann in einen – manchmal bitterbösen – Humor, wenn es um andere Neuerungen der regionalen oder zentralen Behörden geht. Seit letzter Woche gilt in vielen Städten beispielsweise die Regel, dass öffentliche Verkehrsmittel bei Fliegeralarm anhalten und die Passagiere in den nächstgelegenen Luftschutzkeller dirigieren müssen. Diese Regelung ist in Kyjiw und Winnyzja bereits in Kraft, wird tatsächlich aber nur teilweise umgesetzt. Busse und Straßenbahnen halten zwar an, wenn die Sirene ertönt, und die Fahrer bitten die Passagiere, auszusteigen und sich an einen sicheren Ort zu begeben. Doch die Fahrgäste bleiben meist in der Nähe der Straßenbahn oder des Busses stehen und warten ab, bis der Alarm verklingt und sie die Fahrt fortsetzen können. Auf diese Weise sind bewegliche zu statischen Zielen geworden, die man viel leichter treffen kann.

Man kann sich über die Logik mancher dieser Erlasse streiten, aber fast sämtliche staatlichen Entscheidungen werden mittlerweile nur noch von zwei Beweggründen angetrieben: von Sicherheitsfragen und der schwierigen finanziellen Lage des Landes. Aufgrund des Mangels an Geldern für Rüstungsgüter debattiert die Regierung eine neue 10-Prozent-Steuer auf sämtliche Importartikel. Diese würde eine Preissteigerung von 10% bedeuten, zusätzlich zur Inflation, die die Ukraine derzeit bereits durchmacht.

In Friedenszeiten könnte eine solche Steuer mitunter die heimische Warenproduktion ankurbeln. Doch die ukrainische Wirtschaft befindet sich derzeit, wie sich Präsident Selenskyj neulich ausdrückte, im Dämmerschlaf. Viele Fabriken und Werke sind geschlossen, während andere gerade bemüht sind, ihren Standort in die Westukraine zu verlegen, wo es relativ sicher ist. Momentan bleibt der Traum einer florierenden heimischen Wirtschaft also in weiter Ferne.

Man muss dazu sagen, dass es eine Welle neuer Firmengründungen gegeben hat – vor allem von Zulieferern für die Kriegswirtschaft: z.B. Hersteller von Kleidung und strapazierfähigem Schuhwerk für Soldaten sowie Fabrikanten von Ausrüstung fürs Militär, einschließlich kugelsicherer Westen. Die Abnehmer dieser im Land produzierten Artikel sind Einzelpersonen und Gruppen freiwilliger Helfer; finanziert wird das Ganze durch Spendengelder von Bürgern und Freunden der Ukraine im Ausland.

Im Krieg sprießen aber auch andere, ungewöhnliche Arbeitsfelder aus dem Boden. So sind beispielsweise Unternehmen entstanden, die Feldstudien agrarwirtschaftlicher Flächen zur Vorbereitung für die Minenräumung durchführen. Die Minenräumung selbst kann nur von zertifizierten sogenannten „Sappeuren“ durchgeführt werden, die im Auftrag privater oder staatlicher Stellen arbeiten. In der Ukraine sind nur drei Privatunternehmen zur Minenräumung zugelassen, doch die Lizenzen von zwei von ihnen laufen bald aus. Diese Unternehmen beschäftigen jeweils nur etwa zehn bis fünfzehn Sappeure, doch zahllose Landwirte warten derzeit darauf, dass ihre Acker und Anbauflächen geräumt werden. Einige Bauern haben die Geduld verloren und sich an nicht zugelassene, sprich: illegale Sappeure gewandt. Meist sind es ehemalige Angestellte des Militärs oder auch private Schatzsucher mit Metalldetektoren, die ihre Dienste als inoffizielle Minenräumer anbieten. Sie verlangen ein stattliches Honorar für ihre fixe Arbeit, garantieren aber gleichzeitig für nichts.

Die offiziellen Preise für die Minenräumung durch ein lizenziertes privates Minenräumunternehmen sind recht hoch: Sie liegen bei mindestens 2,80 Euro pro kontrolliertem Quadratmeter Land. Zugegebenermaßen räumen offizielle Sappeur-Unternehmen manchmal private landwirtschaftliche Flächen kostenlos und bitten die Bauern lediglich um eine Spende für Benzin und die Gehälter der Sappeure. Offiziell zugelassene Sappeure in der Ukraine verdienen derzeit etwa 625 Euro pro Monat. Wie viel Minenräumer auf dem Schwarzmarkt verdienen, ist hingegen nicht bekannt. Laut Angaben einzelner Bauern verlangen inoffizielle Sappeure 900 Euro für die Inspizierung und Minenräumung pro Hektar Ackerland (also pro 10000 Quadratmeter).

Nach Angaben des Verbands der Sappeure der Ukraine sind mindestens 4800000 Hektar ukrainischen Bodens vermint, und das ohne dabei die Tschornobyl-Sperrzone mitzuzählen, die auch vorübergehend unter russischer Besatzung stand. Es gibt Felder im Donbass, die seit 2015 nicht mehr geräumt worden sind.

Leider hat Google Maps bislang noch kein System entwickelt, das einen warnt, wenn man sich einem verminten Gebiet nähert. Laut des Online-Kartendienstes kann man beispielsweise die besetzte Stadt Donezk sogar noch heute von Kyjiw aus auf dem Landweg in weniger als elf Stunden erreichen. Wollen die uns etwa auch mit Witzen bei Laune halten?

08.08.2022

Lyrik und andere Foltermethoden

„Posthume Reisen“ sind wieder einmal zu einem traurigen Teil ukrainischer Grabkultur geworden. Die längste und berühmteste posthume Reise in der Geschichte der Ukraine trat der Nationaldichter Taras Schewtschenko an: Er starb 1861 in Sankt Petersburg, nachdem er sechzehn Jahre lang in der kasachischen Wüste Strafdienst als Soldat in der Armee des Zaren abgebüßt hatte.

Schewtschenko war zuerst in Sankt Petersburg begraben worden, doch achtundfünfzig Tage später wurde er exhumiert und seinem letzten Willen entsprechend nach Kyjiw überstellt. Zwei Nächte lang lag der Bleisarg mit den sterblichen Überresten des Dichters in der Christi-Geburt-Kirche im Stadtteil Podil aufgebahrt. Anschließend wurde er auf ein Schiff geladen und auf dem Dnipro flussabwärts nach Kaniw überstellt, wo Schewtschenko auf einem Hügel oberhalb des Flusses abermals seine letzte Ruhestätte fand.

Der Donezker Dichter Wassyl Stus starb 1985 in einem Gefangenenlager, als Gorbatschow bereits die Führung der Sowjetunion übernommen hatte. 1989 wurde sein Leichnam per Flugzeug aus dem russischen Ural in die Ukraine überstellt. Man kann von Glück sagen, dass er auf dem Baikowe-Friedhof in Kyjiw und nicht in Donezk beigesetzt wurde, wo er aufgewachsen war. Ansonsten wäre sein Grab schon längst vom russischen Geheimdienst oder Militär entweiht worden. Das Basrelief zu seinem Gedenken an der Mauer der Donezker Universität wurde bereits 2014 von Separatisten entfernt.

Die Seelen toter Schriftsteller und Dichter halten den Geist einer Nation am Leben. So wie der Stolz und die Weitsicht der Schotten vom Geiste Robert Burns’ getragen werden, stützen sich die Ukrainer immer noch auf die Seelen Taras Schewtschenkos und Wassyl Stus’. Ersterer war dem Russischen Kaiserreich, letzterer der Sowjetunion zum Opfer gefallen. Beide hatten sie nur ein kurzes Leben, beide wurden sie für ihre Gedankenfreiheit und ihre Lyrik bestraft, und beide starben in einem fremden Land. Und ebendieses fremde Land will sich jetzt einmischen und ihre letzten Ruhestätten stören.

In den vergangenen sechs Monaten haben Hunderte von Fahrzeugen die Trauerreise von der Front zurück in die Heimat gefallener Soldaten in der ganzen Ukraine angetreten. Ob tot oder lebendig: Soldaten müssen heimkehren.

In Kyjiw fand die kirchliche Trauerfeier für Oleksij Wadaturskyj und seine Frau Rajisa statt, die von einer russischen Rakete getötet wurden. Ihre Leichname wurden dafür zur Trauermesse aus Mykolajiw her- und dann wieder in ihre Heimatstadt zurückgebracht, 500 Kilometer südlich der Hauptstadt. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum die Leichname eines ermordeten Ehepaares 1000 Kilometer reisen mussten, nur für eine kirchliche Feier? Die Antwort liegt auf der Hand: wegen des Krieges. Mykolajiw wird mehrmals am Tag bombardiert, und durch das russische Artilleriefeuer hätten die Angehörigen des verstorbenen Paares dort nicht Abschied nehmen können, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Durch die posthume Reise der Wadaturskyjs konnten zudem ihre Kyjiwer Freunde sowie Staatsvertreter ihnen Tribut zollen.

Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass Oleksij Wadaturskyjs Einsatz ausschlaggebend gewesen war, die russische Armee daran zu hindern, die Hafenstadt Mykolajiw zu besetzen. Gleich zu Kriegsbeginn überließ er dem Militär die Frachtkähne seines Unternehmens, das mit ihnen die Hafeneinfahrt blockierte und russische Schiffe abwehrte.

In Mykolajiw, wie auch in anderen Städten in Frontnähe, berichten die Behörden den Einwohnern jeden Morgen, was in der vorherigen Nacht durch Bombardierung und russische Raketen zerstört worden ist. Die Stadt zerfällt allmählich zu Schutt und Asche und viele Dörfer ringsum sind bereits völlig zerstört worden, wodurch ihre Bewohner umkamen oder nun auf der Flucht sind. Zunächst suchte die Bevölkerung der Dörfer rings um Mykolajiw natürlich in der Stadt Zuflucht. Wie schon im Mittelalter sehen die Menschen Städte immer noch als eine Festung an, die Schutz bietet. Dorfbewohnern rund um Mariupol muss ihre Stadt genauso vorgekommen sein, ebenso wie Charkiw für die Bewohner der Kleinstadt Derhatschi noch immer ein Bollwerk darstellt.

Wenn eine Groß- oder Kleinstadt – oder was davon übriggeblieben ist – vom russischen Feind eingenommen wird, beginnt die Überprüfung und Protokollierung der Bewohner. Dieses im Regelwerk der russischen Armee vorgeschriebene Verfahren wird dort als „Filtration“ bezeichnet. Dazu werden in der Nähe eingenommener Städte Filtrationslager eingerichtet. Die örtliche Bevölkerung wird tranchenweise aufgefordert, ihre Unterlagen und Mobiltelefone einzupacken; anschließend werden sie ins Lager gefahren. Nur diejenigen, die keine patriotischen Tätowierungen tragen und keine pro-ukrainischen Beiträge in sozialen Netzwerken gepostet haben und gleichzeitig ihre Russlandtreue beweisen können, „bestehen“ den Filtrationstest.

Eine Zeit lang stritten die Russen das Bestehen von Filtrationslagern in den besetzten Gebieten der Ukraine noch ab. Später rechtfertigten sie deren Einsatz hingegen und behaupteten, diese Lager trügen dazu bei, pro-ukrainische Elemente – wie Majdan-Teilnehmer oder Armeeangehörige – daran zu hindern, sich in russisches Staatsgebiet einzuschleusen. Diese Rechtfertigung gibt einen Hinweis darauf, warum die Russen achtzehn Filtrationszentren in ehemaligen Gefangenenlagern und speziell errichteten Haftanstalten in den besetzten Gebieten eingerichtet haben: Wer den Filtrationsprozess „besteht“, wird als Flüchtender nach Russland ausgewiesen. Die Menschen werden dabei meist in strukturschwache Regionen geschickt: nach Murmansk im Fernen Osten und sogar nach Kamtschatka, das nur überaus dünn besiedelt ist. Diejenigen, die die Filtration nicht bestehen, werden in Gefangenenlager geschickt oder, laut Augenzeugenberichten, auf der Stelle in den Filtrationslagern ermordet. Fast all diejenigen, die bereit sind, über ihre Erlebnisse während des Filtrationsprozesses zu sprechen, möchten lieber anonym bleiben. Sie haben Angst vor Einschüchterungsversuchen.

Von den Ukrainern, die die Filtration durchgemacht haben und nach Russland ausgewiesen wurden, ist es einigen gelungen, über Estland oder Finnland zurück in die Ukraine zu gelangen und dort ihre Erlebnisse zu schildern. All ihre Schilderungen ähneln sich. Über die angewandten Prüfverfahren wurde bereits einiges geschrieben: die Vernehmungen, die Abnahme von Fingerabdrücken und das obligatorische Ausfüllen von Fragebögen. Tatsächlich wurden diese Verfahren in den 1940er-Jahren von der damaligen sowjetischen Geheimpolizei erfunden.

Was mich an den düsteren Vorgängen in den Lagern am meisten überrascht, ist der Einsatz von Lyrik als Folter oder Strafe. Schon früh hieß es, dass ukrainische Bürger und Kriegsgefangene gezwungen werden, die russische Nationalhymne zu lernen, eine leicht abgewandelte Fassung der sowjetischen Hymne. Jüngeren Berichten zufolge wurden einige Ukrainer zudem gezwungen, das Gedicht „Vergebt uns, liebe Russen“ auswendig zu lernen.

Ich war davon ausgegangen, dass dieses Gedicht von einem russischen Dichter „im Namen“ der Ukrainer geschrieben worden war, aber tatsächlich entstammt es der Feder einer Ukrainerin, der pro-russischen Dichterin Irina Samarina aus Poltawa. Sie hatte es 2014 als Reaktion auf das bekanntere Gedicht „Wir werden niemals Brüder sein“ der damals noch russischsprachigen ukrainischen Dichterin Anastassija Dmytruk verfasst. Anastassijas Gedicht, das sie an Russen richtete, endet mit den Worten: „Ihr habt einen Zaren, wir haben Demokratie. Wir werden niemals Brüder sein.“* Obwohl sich heute kaum noch jemand daran erinnert, war das Gedicht 2014 vertont und zu einem ziemlich populären Lied geworden. Anastassija Dmytruk schreibt weiterhin Gedichte, mittlerweile aber hauptsächlich auf Ukrainisch. Außerdem setzt sie sich bei der Organisation von weltweiten Protesten gegen den russischen Krieg in der Ukraine ein.

Irina Samarina wuchs in Poltawa in der Zentralukraine auf, aber ihr Werk ist hier relativ unbekannt. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt sie, scheinbar ohne sich der Ironie bewusst zu sein, dass sie für die GRU arbeitet, den russischen Militärnachrichtendienst. Außerdem teilt sie die anti-ukrainischen Video-Monologe des pro-russischen Propagandisten Anatolij Scharij, der wahrscheinlich tatsächlich auf der Gehaltsliste der GRU steht. Er steht unter Verdacht, Geld vom russischen Geheimdienst angenommen und damit eine Villa in Spanien gekauft zu haben. Die spanischen Behörden haben das Anwesen mittlerweile beschlagnahmt.

Samarina schreibt in ihrem Gedicht: „Ohne Russland gäbe es keine Ukraine, so wie ein Schloss ohne Schlüssel keinen Nutzen hat … Aber sie werden meine Liebe zu Russland niemals unterdrücken können, denn solange wir beisammen sind, ist Gott mit uns!“ Russische Massenmedien und Online-Plattformen haben versucht, Samarinas Bekanntheitsgrad innerhalb Russlands zu steigern und sie als Beispiel dessen zu vermarkten, was sie als „gesunde Ukraine“ bezeichnen. Die Rechnung scheint soweit nicht aufzugehen – vielleicht, weil ihre Lyrik so mittelmäßig ist. Mindestens eines ihrer Gedichte wird sich jedoch jenen Ukrainern ins Gedächtnis eingebrannt haben, die die russische Gefangenschaft durchstehen mussten.

Die schlimmste Erfahrung für viele Ukrainer, die in den besetzten Gebieten festsitzen, wird jedoch nicht das Auswendiglernen eines miserablen Gedichts bleiben. Manchmal werden Ehepaare in den Filtrationslagern getrennt: Die Frau besteht beispielsweise die Filtration und wird aus dem Lager in russisches Staatsgebiet abgewiesen, während keiner weiß, was aus ihrem Mann wird.

Vielen „filtrierten“ ukrainischen Bürgern, die in Russland landen, wird heimlich bei der Ausreise nach Europa geholfen. Diese wird meist vom Ausland aus koordiniert, z.B. von Georgien und dem Vereinigten Königreich aus. Die Gruppe Rubikus.helpUA, die bereits fast 2000 ukrainischen Gefangenen bei der Flucht aus Russland geholfen hat, agiert von Großbritannien aus, wird dabei aber von russischen Freiwilligen unterstützt, die unter der ständigen Kontrolle und Verfolgung der russischen Geheimdienste stehen.

Russen können jeden denunzieren, den sie dabei beobachten, wie er ukrainischen Geflüchteten hilft. In der Stadt Pensa zeigten beispielsweise Nachbarn Irina Gurskaja an, eine freiwillige Helferin, die Kleidung und Geldspenden für Flüchtende sammelte, die aus Mariupol in ein nahegelegenes Dorf übersiedelt worden waren. Gurskaja wurde auf die Polizeiwache zitiert und mehrere Stunden lang verhört, bis ihr schließlich mit Strafverfolgung und einer hohen Geldstrafe gedroht wurde. Als sich ein örtlicher Anwalt, Igor Schulimow, bereit erklärte, Gurskaja zu verteidigen, beschmierten seine Nachbarn seine Wohnungstür mit den Worten „ukrainischer Nazi“. Dennoch finden sich weiterhin russische freiwillige Helfer, die Geld für Ukrainer sammeln und sie an die Grenze zu Estland oder Finnland schleusen.

Die meisten Russen befürworten den Angriff auf die Ukraine jedoch. Und für die wenigen, die Ukrainern zu helfen bereit sind, können der Druck und die Bürde bisweilen zu viel werden. Auch sie wandern dann nach Europa ab, was den Anteil der Putin-Befürworter in Russland noch steigert.

Die Pro-Putin-Mehrheit in Russland nimmt noch aus einem weiteren Grund zu: durch die Migration aus den besetzten Gebieten im Donbass, aus den beiden separatistischen Republiken. Diesen Migranten würde es wahrscheinlich nichts ausmachen, Samarinas Gedicht „Vergebt uns, liebe Russen“ auswendig zu lernen, aber ihnen sagen die Dichterin oder das Gedicht höchstwahrscheinlich sowieso nichts. Ihnen ist Puschkin sicherlich lieber, nicht als Dichter, sondern als Symbol für die Herrlichkeit der russischen Kultur. Seit Kurzem werden in der Ukraine jene, die die russische Kultur verteidigen, deshalb als „Puschkinisten“ bezeichnet.

Eine feindselige Einstellung gegenüber der russischen Kultur ist zu einem festen Bestandteil des Russisch-Ukrainischen Krieges geworden. Das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik hat beispielsweise ein Programm mit dem Titel „Russische Bücher ins Altpapier“ angekündigt. Ziel dieses Projekts ist es, russische und sowjetische Bücher wiederzuverwerten und mit dem gesammelten Geld die ukrainische Armee zu fördern. Ich habe meinen ukrainischen Verleger Alexander Krasowitskyj gefragt, wie viel Geld sich mit der Wiederverwertung von Altpapier verdienen lässt. „Sehr wenig!“ sagte er. „In der Ukraine gibt es fast keine Fabriken mehr, die Altpapier effizient zu brauchbarem Papier machen können.“ Ich frage mich, ob dieses Projekt zur Wiederverwertung sämtlicher russischer Bücher fortgesetzt wird, auch wenn es nicht besonders viel Nutzen hat.

Der Krieg der Worte dauert an.

* Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-nicht-mehr-der-kleine-bruder-russlands-100.html

15.08.2022

Odesa zu Kriegszeiten

Letzten Samstag wurde im Nationaltheater für Oper und Ballett von Odesa „Don Quijote“ gegeben. Obwohl die Vorstellung bereits um 16 Uhr begann, war der Saal fast voll. Für Theaterveranstaltungen gilt, dass diese tagsüber sicherer sind als abends. Auf dem Poster für „Don Quijote“ steht noch immer, dass das Ballett von Juri Wasjutschenko, Träger der Auszeichnung Verdienter Künstler Russlands, inszeniert wurde. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da war er Chefchoreograf des Theaters von Odesa, doch jetzt arbeitet er in Kasachstan am Abai-Opernhaus von Almaty. Der neue Chefchoreograf ist ein Armenier – Garry Sewojan – und der Gastdirigent Hirofumi Yoshida stammt aus Japan. Viele der Balletttänzerinnen und -tänzer sowie Theatermusiker sind Staatsbürger des benachbarten Moldau.

Diese kosmopolitische Theaterbesetzung spiegelt die Ursprünge Odesas wider – einer Stadt, die von Basken, Spaniern und Franzosen gegründet wurde. Einer der ersten Statthalter Odesas war der Duc de Richelieu, dessen Denkmal am oberen Ende der berühmten Potemkinschen Treppe thront, oberhalb des derzeit ungenutzten Passagierhafens der Stadt. Richelieu war sowohl Bürgermeister als auch Generalstatthalter von Odesa. Als die Bourbonen den französischen Thron zurückeroberten, kehrte er nach Frankreich zurück und wurde Premierminister in der Regierung Ludwigs XVIII. Zuvor hatte Richelieu aber noch den Ausbau des Odesaer Hafens vorangetrieben, von dem aus sich nun, zu Kriegszeiten, Frachtschiffsflotten beladen mit Weizen, Mais und sonstigen Nahrungsmitteln aufmachen, die Welt zu ernähren.

In den vergangenen zwei Wochen ist Odesa nicht bombardiert worden und das Leben – vor allem das kulturelle und kulinarische – ist wieder aufgeblüht und nun fast wieder so lebendig wie noch vor dem Krieg. Der bekannteste Markt der Stadt, der „Priwos“, findet auch wieder statt. Die Fischstände sind jedoch praktisch leer, denn die Fischer dürfen nicht in See stechen. Odesa ohne frischen Fisch ist ein anschauliches Symbol für das Leben zu Kriegszeiten. So etwas hatte sich bereits im Zweiten Weltkrieg ereignet, als die Stadt von rumänischen Truppen besetzt wurde, Hitlers Verbündeten. Derweil gibt es Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, und auch die Preise haben nur kaum merklich angezogen.

Die Einwohner, Touristen und Geflüchteten aus der Ostukraine haben alle bereits gelernt, wo man sich im Meer um Odesa ins Wasser wagen und dabei (relativ) sicher schwimmen kann. Offiziell haben die Strände geschlossen, denn versteckte Seeminen haben bereits mehrere Tote gefordert – zuletzt in der Nähe des Strandes in Satoka, wo zwei Menschen getötet und einer verletzt wurden. Dennoch gehen die Menschen immer noch entlang der gesamten Küste der Oblast Odesa baden, Hotels und Freizeitbetriebe haben weiterhin geöffnet und lokale Winzer liefern Wein an die Strandbars und Cafés. Die Wassermelonen aus dem Süden der Oblast Odesa sind genauso süß wie die bekanntere Sorte aus Cherson. Man muss nun ohnehin eine Alternative zu den Wassermelonen aus Cherson finden, weil russische Truppen es den Bauern untersagt haben, agrarwirtschaftliche Erzeugnisse in die nicht besetzten Gebiete der Ukraine zu liefern.

Trotz der Urlaubsstimmung in der Stadt Odesa wird die Oblast weiterhin regelmäßig daran erinnert, dass Krieg herrscht. Die russischen Streitkräfte wissen, dass Odesas Küste von amerikanischen Harpoon-Seezielflugkörpern bewacht wird, und der russische Geheimdienst möchte die Abschussrampen natürlich gerne verorten, um sie unschädlich zu machen. Unklar ist, ob es Russland bislang gelungen ist, auch nur einen einzigen Raketenwerfer aufzuspüren und zu zerstören, aber Flugzeughallen und Lagerhäuser entlang der Küste von Odesa werden regelmäßig in die Luft gejagt, weil Russland glaubt, dass dort die Waffenbestände der ukrainischen Armee aufbewahrt werden. Aus diesem Grund ging ein Raketenhagel auf Satoka – einen der beliebtesten ukrainischen Badeorte – nieder, wobei mehrere Touristen ums Leben kamen und Hotels und Cafés in Schutt und Asche gelegt wurden.

In der Oblast Odesa werden sogar die Binnenvertriebenen zu „Urlaubern“, vor allem diejenigen, die selbst für ihren Aufenthalt auf Campingplätzen und in Hotels aufkommen können. Aber der Herbst steht vor der Tür und mit ihm das Ende der Urlaubszeit. Sobald der September da ist, werden aus den „Urlaubern“, die noch in der Oblast sind, wieder Binnengeflüchtete. Viele der zahlenden Gäste in den Ferienhäusern werden den Winter über kostenlos wohnen bleiben dürfen, das einzige Problem ist die Heizung: Die meisten Ferienhäuser und Hotels haben keine Heizanlagen, da sie größtenteils nur in der Sommerzeit genutzt werden.

Fest entschlossen herauszufinden, wo in der Oblast Odesa die ukrainische Armee ihre Raketenwerfer versteckt, durchkämmen die russischen Truppen und das Zentralorgan des Militärnachrichtendienstes des russischen Verteidigungsministeriums die Region auf der Suche nach potenziellen Verrätern. Sie vermuten sie vor allem unter den russischen Staatsbürgern, die in der Ukraine leben.

Russische Staatsbürger lassen sich leichter manipulieren, denn sie können mit Verwandten erpresst werden, die noch in Russland leben. Aber es gibt auch noch genügend pro-russische Ukrainer, die sich wohl teilweise mit finanziellen Anreizen fürs Spionieren ködern lassen. Wer einwilligt, bekommt für die Spitzelei eine Geldsumme direkt auf ein elektronisches Guthabenkonto überwiesen. Die Arbeit ist ganz einfach: Man muss dafür einfach durch die Stadt oder Oblast Odesa laufen oder fahren und alles fotografieren, was mit den ukrainischen Streitkräften zu tun hat, um anschließend die Koordinaten per Internet zu übermitteln.

Der ukrainische Sicherheitsdienst ermahnt die Bürger ständig, dem Dienst oder der Polizei jeden zu melden, der militärische oder zivile Gebäude fotografiert. Sämtliche Ukrainer, mich eingeschlossen, werden regelmäßig per Direktnachricht aufs Handy daran erinnert.

Die ukrainischen Spionageabwehrbeamten haben ebenso alle Hände voll zu tun. Auch sie interessieren sich ganz besonders für russische Staatsbürger, die in der Ukraine leben. Und von denen gibt es etliche: laut amtlicher Erhebung ganze 175000. Die meisten von ihnen stehen in diesem Krieg auf der Seite der Ukraine, aber es gibt auch viele Ausnahmen. Im Gegensatz zu ukrainischen Bürgern können ausländische Staatsbürger, die in der Ukraine leben, nicht wegen Landesverrats angeklagt werden. Sie können nur wegen Beihilfe für den Feind oder Spionage vor Gericht gestellt werden. Für diesen Vorwurf droht immerhin noch eine fünfzehnjährige Haftstrafe.

Vor Kurzem verurteilte das Prymorskyj Bezirksgericht in Odesa einen in der Stadt lebenden russischen Staatsbürger zu dreißig Monaten Haft, weil er dem russischen Geheimdienst Informationen über den Standort ukrainischer Militäranlagen zugeschoben hatte. Der gebürtige Moskauer hatte am Institut für Kernforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet, ehe er zusammen mit seiner ukrainischen Frau nach Odesa gezogen war.

Viele Ukrainer waren über seine kurze Gefängnisstrafe empört und Rufe nach Korruption im ukrainischen Justizsystem wurden wieder einmal laut. Diesmal scheint Korruption jedoch bei der Verurteilung keine Rolle gespielt zu haben. Während des Ermittlungsverfahrens beteuerte der russische Staatsbürger, sein Verbrechen aufrichtig zu bereuen. Darüber hinaus hat er, anstatt den Richter zu bestechen – in der Ukraine keine Seltenheit –, fast 100000 Dollar an die ukrainische Armee gespendet. Meiner Ansicht nach sollte dieser Fall weitläufig bekannt gemacht werden, damit zukünftige russische Spitzel wissen, wie sie, wenn sie überführt werden, eine Mindesthaftstrafe für ihre Verbrechen herausschlagen können.

Mein Freund Konstantin in Odesa, ein pensionierter Journalist, ist derzeit von seiner Frau getrennt, weil sie seit Kriegsbeginn in Moskau festsitzt. Viele Jahre lang pendelte sie zwischen ihrer Heimatstadt Odesa und der russischen Hauptstadt hin und her, wo ihr ältester Sohn lebt. Sie war hingefahren, um sich um ihre Enkel zu kümmern. In Moskau wurde ihr dann ein russischer Pass ausgestellt und sie beantragte Rente, obwohl sie in Odesa geboren wurde und den Großteil ihres Lebens dort verbracht hatte. Vor dem Krieg war sie regelmäßig bei Konstantin und überließ ihm bei ihrem letzten Besuch ihre russische Rentenbezugskarte, denn seine ukrainische Rente von 160 Euro pro Monat reichte zum Leben nicht aus. Seit Kriegsbeginn wurden sämtliche russischen Bankkarten in der Ukraine nun aber gesperrt und Konstantin hat keinen Zugriff mehr auf diese zusätzlichen Finanzmittel. Das bedeutet, dass ihm das Geld für Medikamente zur Behandlung seines Augenleidens fehlt. Er ist fast blind.

Immer mehr Paare müssen nun feststellen, dass der russische Pass einer der Ehegatten einen Keil zwischen sie treibt. Russische Staatsbürger mit befristeten ukrainischen Aufenthaltsgenehmigungen können diese nicht mehr verlängern und müssen ausreisen; ebenso ergeht es belarussischen Staatsbürgern. Diejenigen, die schon lange in der Ukraine leben und hier ihren ständigen Wohnsitz haben, dürfen zwar bleiben, doch die ukrainischen Geheimdienste behalten diese Leute ganz gewiss im Auge.

Neulich stellten sie die Akivisons unter Beobachtung, eine Hoteliersfamilie, zu deren Besitz vier gut besuchte Odesaer Hotels gehören, darunter das „Mozart“ in der Nähe der Oper. Ich hatte das Glück, mehrere Male dort übernachten zu können. Die Akivisons sind alle russische Staatsbürger, die in Sankt Petersburg leben. Lina Akivison, die Tochter des Firmengründers, hat es dennoch irgendwie vollbracht, einen ukrainischen Pass zu bekommen, ohne selbst in die Ukraine zu reisen und als ukrainische Staatsbürgerin die Hotels unter ihrem eigenen Namen neu eintragen zu lassen. Im April wurde dank investigativem Journalismus ein Strafverfahren wegen illegalen Erwerbs der ukrainischen Staatsbürgerschaft gegen sie eröffnet. Nun sind die Hotels an die staatliche Agentur zur Wiedererlangung und Verwaltung von Vermögenswerten übertragen worden. Seit Beginn der neuen Kriegsphase hat Lina Akivison öffentlich die Aktionen der russischen Armee in der Ukraine unterstützt und die Annexion besetzter ukrainischer Gebiete befürwortet.

Man kann davon ausgehen, dass sie nicht bereuen wird, illegal – und aller Wahrscheinlichkeit nach im Gegenzug für Bestechungsgelder – an einen ukrainischen Pass gelangt zu sein. Außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie Geld an das ukrainische Militär spenden wird. Aber zumindest wird sie keinen Profit mehr aus den Odesaer Hotels schlagen können. Laut einem von der Werchowna Rada Anfang März 2022 verabschiedeten Gesetz, werden sämtliche Vermögenswerte russischer juristischer Personen ohne Entschädigung eingezogen und das Geld aus dem Verkauf dem Staat zugeführt.

Ende Februar dieses Jahres wurde in Odesa die Eröffnung eines neuen Privatmuseums für zeitgenössische Kunst vorbereitet. Es sollte sich auf dem Gelände der kürzlich in Konkurs gegangenen Odesaer Sektkellerei befinden, die zu Sowjetzeiten gegründet worden war. Durch den Krieg ist die Eröffnung des Museums auf friedlichere Zeiten verschoben worden. Die Sammlung zeitgenössischer Werke, die die Wände der ehemaligen Fabrik hätten schmücken sollen, wurde nun in die Westukraine in Sicherheit gebracht. Der Odesa-Sekt, den die Kellerei vor seiner Schließung hergestellt hatte, ist jedoch weiterhin in Odesa, Winnyzja und Kyjiw erhältlich. In dieser Kellerei wurde so viel Schaumwein produziert, dass man damit vielleicht noch auf den anstehenden Sieg der Ukraine und das Kriegsende anstoßen können wird.

Die Nachfrage nach Sekt ist in der Ukraine derzeit aber gering. Traditionell wird er allerdings bei Theatervorstellungen gereicht, die nun Gott sei Dank wieder stattfinden können. So wird dieser Sekt nun während der Pausen am Nationaltheater für Oper und Ballett Odesa ausgeschenkt – als Teil des Buffets im zweiten Stock, wo Theaterbesucher zudem rote Kaviar-Häppchen schnabulieren können.

Odesa war schon immer gut darin, mondän zu leben, und diese Gewohnheit versucht die Stadt auch während des Krieges beizubehalten. Odesas erster französischer Statthalter muss der Stadt einen Hang zum Luxus und Sekt vermacht haben, und dieser steht ihr auch in der derzeitigen haarsträubenden Lage gut.

Zu den geplanten Aufführungen im Odesaer Opernhaus gehören Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ und Verdis „Aida“ sowie die Ballette „Maskerade“ von Aram Chatschaturjan und „Giselle“ von Adolphe Adam.

22.08.2022

Luftalarm und Crowdfunding

Wenn es Nacht wird in den Wäldern der Oblast Schytomyr, kann man oft Beilhiebe oder das schrille Surren einer Kettensäge hören. Nach Einbruch der Dunkelheit, spät am Abend und manchmal sogar mitten in der Nacht vernimmt man vielleicht sogar das Rattern alter Autos, die Anhänger voller Holzscheite hinter sich herziehen, oder das Knattern riesiger Holzlaster, die frisch gefällte Kiefernstämme aus den Wäldern abtransportieren. Die alten Autos mitsamt der Anhänger sind zumeist unterwegs in die umliegenden Dörfer.

Das gleiche Bild wiederholt sich derzeit in der gesamten Ukraine: Die Landbevölkerung legt sich ihren Wintervorrat an Brennstoff an. Diese Art der Brennholzgewinnung ist natürlich illegal, aber die Polizei schert sich nur selten um holzfällende Gelegenheitsdiebe. Früher wurden bisweilen Maßnahmen gegen rechtsbrecherische Waldarbeiter ergriffen, die nachts zugange waren, das Holz im großen Stil weiterverarbeiteten und an Bauunternehmer und Möbelhersteller verhökerten. Diese rechtswidrige Holzernte bestückt zwar mittlerweile auch den Wintermarkt für Brennholz, doch die Polizei wird ihr nicht mehr Herr.

Seit 2014, als der Krieg mit Russland ausbrach, haben viele Einwohner ukrainischer Dörfer und Städte das Vertrauen in gasbetriebene Heizkessel verloren. Sie haben ihre Heizsysteme so umgebaut, dass sie sie mit anderen Brennstoffen bestücken können, insbesondere mit Holz. Seither häufen sich die mit Wachstuch vor Regen geschützten Feuerholzstapel auf den Dorfvorplätzen und sogar in den Höfen der Wohnhäuser in den Kleinstädten. Es würde mich nicht wundern, wenn man mir sagte, dasselbe ereigne sich derzeit in Polen, Tschechien oder sogar Österreich. In Europa wäre dieses Phänomen auf die in die Höhe geschnellten Gaspreise zurückzuführen. In der Ukraine sind die Preise für Gas und Gasheizungen weiterhin auf dem Vorkriegsniveau. Erst vor Kurzem unterzeichnete Präsident Selenskyj ein Dekret, das einen Preisstopp für Brennstoffe auf dem derzeitigen Stand vorschreibt, um die Ukrainer angesichts des bevorstehenden Winters nicht zu beunruhigen. Dennoch ist die Gasrechnung für die Menschen auf dem Land jene, die am meisten schmerzt. Selenskyj kann zwar die Preise für Gas, Wasser und Strom einfrieren, er kann aber nicht garantieren, dass die Versorgungsbetriebe ukrainische Haushalte diesen Winter tatsächlich beliefern können. Dies hängt nämlich von der russischen Artillerie ab. Es steht jetzt schon fest, dass mehrere ukrainische Städte, sowohl besetzte als auch freie, diesen Winter ohne Heizung auskommen werden müssen.

Während sich die Ukraine konsequent auf den Winter vorbereitet, ertönen die Luftalarmsirenen mehrere Male pro Tag und warnen vor russischen Raketen, die auf militärische und zivile Ziele zusteuern. Durch die Explosionen kommen unsere Mitbürger ums Leben und Gebäude sowie die umliegende Infrastruktur werden zerstört, darunter Gas- und Wasserleitungen, die Kanalisation, Stromnetze und Wärmekraftwerke. Die Monteure machen sich, soweit möglich, umgehend auf den Weg und fangen mit den Reparaturarbeiten an – das heißt, soweit die betroffene Stadt nicht vollständig in Trümmern liegt.

In Mariupol und Melitopol, Slowjansk und Soledar bleibt die Heizung in diesem Jahr aus. In Charkiw und Mykolajiw ist man sich da noch nicht sicher.

Vitali Klitschko, der Bürgermeister Kyjiws, hat die Bewohner der Stadt davor gewarnt, dass die Temperaturen in den Wohnungen in diesem Winter nicht über 18 Grad Celsius steigen werden. Er rät den Menschen, sich Trockenbrennstoff für Campingkocher zuzulegen, warme Kleidung auszumotten und zusätzliche Elektroheizgeräte aufzutreiben. Die Temperaturen in unserer Wohnung in der Innenstadt von Kyjiw haben im Winter ohnehin noch nie 18 Grad Celsius überschritten; ziemlich oft hingegen sanken sie auf 13 Grad Celsius. Wir sind die Kälte also gewöhnt.

Neulich erklärte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow: „Der Feind zerstört zwar unsere Heizanlagen, aber wir werden durch den Winter kommen.“ Rund um die Uhr werden Wartungsarbeiten am zentralisierten Heizsystem der Stadt unternommen, oftmals unter Bombenbeschuss. Damit das System in diesem Winter störungsfrei betrieben werden kann, muss das gesamte 200 Kilometer lange Netzwerk an ober- und unterirdischen Leitungen im Oktober erneuert werden. Das lässt sich aber nur bewerkstelligen, wenn Russland die bereits reparierten Leitungen und Wärmekraftwerke nicht wieder demoliert.

Oleksandr Sienkewytsch ist der Bürgermeister einer weiteren Stadt, die regelmäßig Bombenhagel erleiden muss: Mykolajiw. Er hat die Einwohner davor gewarnt, dass ihrer Stadt, was die Wärmeversorgung angeht, das Schlimmste noch bevorsteht. „Es kann zu Bombenangriffen kommen. Heute haben wir es noch warm, aber wenn die Heizinfrastruktur morgen bombardiert wird, müssen das Wasser aus dem Kreislauf abgelassen und kaputte Leitungen repariert werden, ehe das System wieder in Betrieb genommen werden kann. In diesem Zeitraum kann es bitterkalt für Sie werden.“

Sienkewytsch sprach noch etwas Weiteres an, das sämtlichen Großstadtbewohnern Sorge bereitet, das aber bislang mit keiner Silbe erwähnt worden war: die erforderliche Evakuierung sämtlicher Bewohner im Falle eines Heizsystemausfalls. Es wäre aber seltsam, wenn diese Frage nicht doch früher oder später angesprochen würde, zumal die absichtliche Zerstörung der Wärmekraftwerke durch russische Raketen, während Minusgrade herrschen, eine jedwede Stadt unbewohnbar machen würde. Das Wasser in den Leitungen der Gebäude würde gefrieren und die Rohre früher oder später zum Bersten bringen. Elektroheizgeräte reichen da nicht aus, um eine Wohnung während eines ukrainischen Winters zu beheizen. Doch wie kann man die Einwohner einer ganzen Stadt evakuieren, und wohin bringt man sie? Die Rede ist hier von Hunderttausenden Menschen, die alle gleichzeitig in Sicherheit gebracht werden müssen – keine einfache Aufgabe also.

Die Sirenen, die die Ukrainer vor drohenden Luftangriffen warnen, haben seit Kurzem eine weitere Funktion: Sie sind zum Signal für spontane Spendenaufrufe für die ukrainische Armee geworden. Auf die Idee für das Crowdfunding kam Natalia Andrikanitsch, eine junge Frau, die in Uschhorod als freiwillige Helferin tätig ist. Ihr wurde bewusst, dass jeder Luftalarm über der Stadt sie wütend machte, also beschloss sie, ihre Einstellung zu ändern und die Sirenen zu einem Mahnruf für sich selbst zu machen, dass die ukrainischen Streitkräfte Unterstützung brauchen, um mit dem Lärm ein für alle Mal Schluss zu machen. Seitdem begibt sie sich nun jedes Mal, wenn die Sirene ertönt, nach wie vor in den Luftschutzkeller, überweist aber auch eine kleine Spende – 10 bis 20 Hrywnja (15 bis 30 Eurocent) – auf das Konto der Armee.

Die Idee hat sich in der Ukraine herumgesprochen und viele tun es ihr mittlerweile gleich. Seither lässt jeder Luftalarm in der Ukraine die Kassen der ukrainischen Streitkräfte klingeln. Der Großteil des so gespendeten Geldes kommt aus den Oblasten, die fernab der Front sind. Wie mir der bekannte Charkiwer Fotograf Dmitri Owsjankin erklärte: „In Charkiw verdient niemand genug, als dass er so oft spenden könnte!“ Tatsächlich gibt es Regionen und Städte, in denen die Sirenen ununterbrochen heulen. So zum Beispiel in Nikopol und Derhatschi sowie in den gesamten Oblasten Donezk, Saporischschja, Odesa und Mykolajiw. Dort bleibt den Menschen schlichtweg keine Zeit, eine Internetseite aufzurufen, um zu spenden.

Es ist etwas undurchschaubar, was genau mit dem Geld passiert, das auf das Spendenkonto der ukrainischen Armee eingeht. Diese Information fällt sicherlich unter die Rubrik „Militärgeheimnisse“. Die Ukrainer können hingegen mitverfolgen, wie und wofür die bekanntesten und tatkräftigsten freiwilligen Helfer gesammelte Spenden ausgeben. Der bis heute erfolgreichste freiwillige Spendensammler ist der berühmte Entertainer, Stand-up-Comedian und beliebte Fernsehmoderator Serhij Pritula.

Bis 2019 duellierten sich Pritula und der damals noch Komiker Wolodymyr Selenskyj in TV-Comedyshows. Als Selenskyj dann zum Präsidenten gewählt wurde, entwickelte auch Pritula ein reges Interesse an der Politik. Er ließ sich als Kandidat der Partei Holos (zu Deutsch: Stimme) aufstellen, die vom ukrainischen Rocksänger Swjatoslaw Wakartschuk ins Leben gerufen wurde, verpasste jedoch den Einzug ins Parlament. Außerdem nutzte Pritula das Podium, das ihm die Stimme-Partei bot, um für das Bürgermeisteramt von Kyjiw zu kandidieren. Mittlerweile sehen ihn viele Ukrainer als Rivalen, der Selenskyj die nächste Wahl streitig machen könnte. Seinen Beliebtheitsgrad konnte Pritula bereits bei der Spendenaktion „Bayraktar des Volkes“ unter Beweis stellen. Er hatte sich vorgenommen, 500 Millionen Hrywnja (etwa 13 Millionen Euro) für drei Kampfdrohnen aufzutreiben. In nur wenigen Tagen hatte er dann bereits 600 Millionen Hrywnja beisammen und konnte seine Spendenaktion erfolgreich zum Abschluss bringen.

Als der türkische Hersteller der Bayraktar-Kampfdrohnen dann von Pritulas Spendenaktion erfuhr, gab er kurzerhand bekannt, dem ukrainischen Heer die drei Drohnen kostenlos zu überlassen. Folglich entschloss sich Pritula, mit den Spendengeldern stattdessen einen finnischen ICEYE-Mikrosatelliten zu kaufen. Dieser ist in der Lage, selbst bei schlechter Witterung hochwertige Satellitenbilder der Erdoberfläche zu machen. Zusätzlich zu diesem Satelliten schloss er ein Jahresabonnement für eine weitere Satellitengruppe ab, die die Ukraine mit detaillierten Aufnahmen der Positionen des russischen Militärs in der Ukraine und auf der Krym versorgt. Kurzum: Pritulas Freiwilligenarbeit und seine Beliebtheit haben ungeahnte Höhen erreicht. Nicht jeder freiwillige Helfer ist jedoch gleichzeitig eine TV-Persönlichkeit mit politischen Ambitionen, und das macht es für normalsterbliche Ukrainer viel schwieriger, Spendengelder aufzutreiben.

Der Charkiwer Kultlyriker Serhij Zhadan unterstützt bereits seit Beginn des totalen Krieges sowohl die Spendenkampagnen des Militärs als auch das kulturelle Leben seiner von Bombenanschlägen gerüttelten Heimatstadt aktiv. Vor Kurzem gab er bekannt, Geld für einhundert gebrauchte Jeeps und Kleintransporter fürs Militär sammeln zu wollen. Zhadan hat bereits fünfzehn Fahrzeuge für die Armee beschaffen können. Der Uschhoroder Kultautor Andrij Ljubka, den ich vor ein paar Monaten schon einmal erwähnt habe, hat bereits Geld für achtunddreißig Fahrzeuge aufgetrieben und diese selbst an die Front gebracht.

In der Ukraine witzelt man, dass in ganz Europa keine gebrauchten Jeeps und Kleintransporter mehr erhältlich seien. Bald, so sagt man, müsse man Fahrzeuge per Schiff aus dem fernen Australien kommen lassen. In jedem Witz steckt auch ein Fünkchen Wahrheit: Die Zahl der bis heute an die ukrainische Armee übergebenen Fahrzeuge geht in die Tausende. Das Militär hat teilweise bereits Granatwerfer und Mini-Artilleriesysteme auf den Fahrzeugen montiert und sie in den Kampf geschickt. In den sozialen Netzwerken postet die Armee regelmäßig Fotos kürzlich erhaltener Jeeps sowie von Fahrzeugen, die von der russischen Artillerie oder Panzern zerstört worden sind. Letztere Bilder bezeugen den anhaltenden Bedarf an Gebraucht-Jeeps und -Kleintransportern und lassen darauf schließen, dass so lange Nachschub nötig ist, wie der Krieg andauert. Demnach werden ukrainische freiwillige Spendensammler mitunter noch lange die Hauptabnehmer dieser vielseitig einsetzbaren Nutzfahrzeuge aus ganz Europa bleiben.

28.08.2022

Bienen und Verräter

Letzte Woche brachten Ehrenamtliche Helfer obdachlose und verwaiste Katzen aus zwei zerstörten Städten an der Front im Donbass – Bachmut und Soledar – nach Kyjiw. Diese Katzen und Kätzchen suchen ein neues Zuhause.

Obwohl Nachrichten geretteter Haustiere aus den Kriegsgebieten schon lange nichts Ungewöhnliches mehr sind, hat mich die jüngste Meldung eines binnenvertriebenen Bienenvolks aus dem Rajon Bachmut doch aufhorchen lassen.

Vor dem Krieg lebten Tausende Bienenzüchter im Donbass, denn neben Kohle ist die Region seit jeher für ihren Honig bekannt. Noch vor zwei Jahren wurden trotz des Wegfalls der Krym und von Teilen des Donezbeckens immer noch über 80000 Tonnen Honig pro Jahr aus der Ukraine ausgeführt. Leider kann man das mit dem lukrativen Honighandel die nächsten ein, zwei Jahre, vielleicht sogar noch länger, völlig vergessen.

Wir haben uns bereits an den Umstand gewöhnt, dass Haustiere infolge des Krieges heimatlos werden können. Jetzt müssen wir uns aber zusätzlich mit dem Gedanken abfinden, dass Zehntausende Bienenvölker ihre Heimat im Donbass und in der Südukraine verloren haben. Wenn ein Bienenstock durch Geschützfeuer beschädigt wird, verwildern die Bienen in der Regel und kehren in die Natur zurück. Sie schwärmen dann von einem Ort zum anderen, lassen sich an Wänden zerfallener Gebäude oder in Baumkronen nieder, bis sie eine dauerhaftere Bleibe gefunden haben, z.B. in einer Baumhöhle oder auf dem Dachboden eines verlassenen Hauses. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause versuchen die Bienen auch, dem Lärm und der Zerstörung des Krieges zu entkommen. Sie fliehen nicht nur, weil Pollen, der nach Schießpulver riecht, nicht besonders gut schmeckt, sondern vor allem auch deswegen, weil Bienen Stille brauchen. Stille, um einander summen hören zu können.

An der Front bei Bachmut ließ sich zu Beginn des Sommers ein Bienenvolk in der Nähe der ukrainischen Militärstützpunkte nieder, weil es seinen vom Krieg beschädigten Bienenstock aufgeben musste. Unter den Soldaten gab es auch einen Imker, Oleksandr Afanassjew, der seine eigenen Bienenstöcke zu Hause in der Oblast Tscherkasy in die Obhut einiger freiwilliger Bienenzüchter hatte geben müssen. Als er den Schwarm fand, nahm Oleksandr eine leere Munitionskiste aus Holz, bohrte ein paar Löcher hinein und ließ das Bienenvolk darin unterkommen. Die Bienen gaben sich mit den beengten Bedingungen ihres neuen Heims zufrieden und machten sich, nachdem sie sich eingerichtet hatten, in ihrer neuen Umgebung auf zu einem Erkundungsflug auf der Suche nach Blütennektar.

Als der Sommer vorüber war, wurde Oleksandr einer neuen Einsatztruppe in einem anderen Frontsektor zugeteilt. Seine Waffenbrüder baten Oleksandr, den Bienenschwarm doch bitte mitzunehmen: Sie verstanden nichts von der Bienenzucht und hatten Angst davor, die Verantwortung für das Volk zu übernehmen. Zudem dürfen Soldaten keine Haustiere halten, schon gar keine Bienenschwärme. Wie es der Zufall so wollte, kam Ihor Ryaposchenko, ein freiwilliger Helfer aus der Oblast Tscherkasy, der alte Kleintransporter und Jeeps an die Front bringt, gerade zur rechten Zeit bei Oleksandrs Einheit vorbei und bot an, die Bienen mit zu sich nach Hause zu nehmen, obwohl auch er keinerlei Erfahrung mit der Bienenzucht hatte.

So reisten die Bienen über 700 Kilometer in der Munitionskiste, die zu ihrem neuen Bienenstock geworden war. Sie haben die Reise überlebt und machen es sich nun in Ihors Garten bequem. Um sie nicht weiter zu stören, beschloss Ihor, sie nicht in einen richtigen Bienenstock umzusiedeln, sondern sie in ihrem provisorischen Heim zu lassen. Glücklicherweise gibt es in seinem Dorf mehrere Imker, die Ihor bei der Pflege der Bienen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Bald wird er sich eine Honigschleuder von seinen Nachbarn leihen müssen, um den Honig zu gewinnen und einen Teil davon an die Front zu schicken, wo die Bienen ihr erstes Zuhause beim Militär gefunden hatten.

Die Stellung der ukrainischen Militärposten hat sich in letzter Zeit nicht geändert, obwohl sich russische Truppen von Osten her Bachmut nähern und die Stadt jede Nacht mit Artilleriefeuer und Raketenwerfern beschießen. Vor dem Krieg hatte Bachmut mehr als 70000 Einwohner; jetzt sind es noch etwa 15000. Das ukrainische Militär hat wenig Vertrauen in die Bewohner, die trotz des Angebots der Evakuierung in der Stadt oder in den umliegenden Dörfern bleiben wollten.

Viele dieser „Zurückgebliebenen“ beharren darauf: „Wir warten erst einmal ab. Mal sehen, was als Nächstes passiert!“ Ukrainische Soldaten nennen solche Menschen „Abwartende“, weil sie scheinbar darauf warten, dass Russland das Gebiet erobert. Einige dieser „Abwartenden“ scheinen den ukrainischen Soldaten gegenüber positiv eingestellt zu sein und schenken ihnen manchmal Gemüse oder Obst. Dennoch traut ihnen niemand so richtig über den Weg. Schließlich kann es sein, dass sie die Soldaten nur deshalb aufsuchen, um ausfindig zu machen, wo ihre militärische Ausrüstung untergebracht ist – Informationen also, die sie an die russische Artillerie weitergeben können.

Einige derjenigen, die in den besetzten Städten Melitopol und Mariupol geblieben waren, kollaborierten mit den russischen Besatzungsbehörden, darunter auch ehemalige Polizeibeamte. Das Thema Verrat ist in der Ukraine ganz und gar kein beliebtes und wird definitiv nur höchst ungern angesprochen. Doch in letzter Zeit hört man zunehmend Meldungen über Ukrainer in den verschiedenen Oblasten des Landes, sogar in Kyjiw, die der russischen Armee und den Geheimdiensten in die Hände spielen. Beamte des Ministerkabinetts und der Nationalen Wirtschaftskammer sowie Parteichefs der pro-russischen Oppositionsplattform Für das Leben, Staatsanwälte und Richter sind bereits verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt worden. Aber diese Kreml-Spitzel sind gegenüber den Kollaborateuren in den besetzten Gebieten deutlich in der Unterzahl. Die Ukrainer bekamen einen anfänglichen Schock, als bekannt wurde, wie viele Richter, Staatsanwälte, SBU*- und Polizeibeamte nach der Annexion der Krym im Jahr 2014 in den Dienst der Russischen Föderation übergelaufen waren. Es handelte sich um einen Massenverrat, aber wie sich herausstellen sollte, war es auch das Ergebnis der langwierigen und akribischen Arbeit der russischen Geheimdienste auf der Krym.

Zudem war dieser Verrat auch dem Scheitern der ukrainischen Geheimdienste geschuldet, denn selbst jetzt ist Verrat im Donbass nicht so landläufig wie auf der Krym. Die meisten der verbliebenen Bewohner wollen zwar nicht mit den Besatzern kooperieren, doch Russland hat viele Waffen in seinem Arsenal, um Ukrainer zu zwingen, die Besatzer zumindest passiv hinzunehmen: Um humanitäre Hilfe zu bekommen, die Wasserversorgung wieder anschließen zu lassen oder jegliche Art von Zugriff auf die eigene Rente zu erhalten, muss man sich bei der Besatzungsverwaltung melden.

Wie eine Narbe prägt das Thema Verrat die Dörfer und Städte rund um Kyjiw, die zu Kriegsbeginn unter russische Besatzung gefallen waren. In jedem Dorf, in jeder Stadt gab es Moskau-Treue, die für die Invasoren Listen pro-ukrainischer Aktivisten, der Anschriften der Teilnehmer an den Majdan-Protesten und der Veteranen der Anti-Terroroperation im Donbass erstellten.

In Andrijiwka, einem Dorf unweit von Borodjanka, nordwestlich von Kyjiw, stellte sich ein ehemaliger Mönch aus einem Kloster des Moskauer Patriarchats als eben solch ein Verräter heraus. Er bot nicht nur mehreren Invasoren in seinem Haus Unterschlupf, sondern zeigte ihnen auch, in welchen Häusern im Dorf sich ein Einbruch lohnte und welche Bewohner entführt und gegen Lösegeldforderungen festgehalten werden könnten. Als das Dorf dann befreit wurde, blieb dem Mönch keine Zeit zur Flucht. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Eine weitere Familie – Migranten aus Donezk –, die sich nach 2014 in Andrijiwka niedergelassen und auch mit den russischen Besatzern kollaboriert hatte, verließ das Dorf zusammen mit der russischen Armee, als diese nach Belarus abzog.

Mehr als dreißig Einwohner Andrijiwkas gelten weiterhin als vermisst. Mindestens siebzehn Menschen wurden von russischen Soldaten erschossen und viele Häuser liegen weiterhin in Trümmern. Mykola Horobez, ein bekannter Germanist und pensionierter Akademiker, der den Großteil seines Lebens an der Staatlichen Wissenschaftlich-Technischen Bibliothek der Ukraine in Kyjiw angestellt war, kehrte in sein Sommerhaus in Andrijiwka zurück, sobald die russischen Truppen aus dem Dorf vertrieben worden waren. Vor dem Krieg hatte er noch jeden Sommer dort verbracht, aber letzte Woche war er erst das fünfte Mal seit der Befreiung des Dorfes in dem Haus, in dem er aufgewachsen war.

Es ist ihm gelungen, Kartoffeln zu stecken, aber nur in den Beeten, die direkt am Haus sind. Er hat Angst davor, den Boden zu bestellen, der weiter weg liegt: Was, wenn dort Minen vergraben sind? Niemand hat den Garten auf Sprengkörper abgesucht. Trotz der geringeren Fläche seines Kartoffelackers ist Mykola einigermaßen mit der Ernte zufrieden und konnte eine ordentliche Menge Kartoffeln im Vorratskeller einlagern. Jetzt legt er sich Feuerholz für den Winter an. Auch er denkt oft an den verräterischen Mönch und die Kollaborateure, die aus Donezk umgesiedelt hatten.

Während der Besatzung bewohnten russische Soldaten Mykolas Sommerhaus. Sie waren sehr überrascht, so viele deutschsprachige Bücher in den Regalen vorzufinden und erkundigten sich bei den Nachbarn über den Hausbesitzer: Lebt hier etwa ein Deutscher? Sie ließen ein kaputtes Sofa, mehrere Ausgaben der Zeitung Krasnaja Swesda („Roter Stern“) des russischen Verteidigungsministeriums und viele persönliche Gegenstände zurück, darunter eine Mütze, Pulver zum Anrühren eines Energydrinks und einen Campingtopf zum Kochen.

Als Mykola nach der Befreiung des Dorfes zum ersten Mal wieder zurückkehrte, betrat die ukrainische Polizei das Haus noch vor ihm. Die Polizisten schauten sich um und fragten Mykola, was die russischen Soldaten zurückgelassen hatten. Im Schuppen fand Mykola einen großen Behälter mit Maschinenöl, wahrscheinlich für den Motor eines Kettenfahrzeugs. Die Polizei war nicht an dem Öl interessiert, aber einem von ihnen gefiel der Campingtopf des russischen Soldaten, und so beschlagnahmte er ihn.

Das Motoröl steht noch immer im Schuppen. Vielleicht hat das örtliche Geschichtsmuseum in Makariw, der nächstgelegenen Stadt, ja daran Interesse. Der Museumsleiter arbeitet an einer Ausstellung über die Besatzung des Rajons Makariw und hat sämtliche Bewohner gebeten, dem Museum Artefakte des Angriffs Russlands zu spenden.

„Ich habe Angst und möchte nicht so oft nach Andrijiwka fahren“, gab Mykola mir gegenüber zu. „Abends betrinken sich viele Leute hier und ballern dann im Dunkeln mit Gewehren herum. Die Russen haben wahrscheinlich auch einige Waffen zurückgelassen.“ Die Polizei hat scheinbar keine Eile, die Waffen zu beschlagnahmen, die die Dorfbewohner als Kriegsbeute eingesackt haben. Und niemand will sich über Alkoholiker mokieren, die die Besatzung durchmachen mussten. Manche sind der Ansicht, dass sie wegen des erlittenen psychologischen Traumas zur Flasche greifen, doch das macht die Situation nicht weniger beängstigend.

Tatsächlich sind alle Bewohner Andrijiwkas mittlerweile zutiefst traumatisiert, auch diejenigen, die die Besatzung anderswo ausgestanden haben, so wie Mykola. Er verbrachte sie in Kyjiw mit seiner erwachsenen Tochter, die eine cerebrale Bewegungsstörung hat. Wegen ihr hatte er gar nicht erst in Erwägung gezogen, aus Kyjiw fortzugehen. Sein Dorfnachbar Andrij, mit dem er schon seit seiner Kindheit befreundet ist, ist auch Alkoholiker. Manchmal stiehlt Andrij Gemüse aus Mykolas Garten und verkauft es, um sich davon eine Flasche zu leisten. Seltsamerweise ist Andrij auch Imker, oder vielmehr ehemaliger Bienenzüchter, der eben noch Bienen hat. Eines seiner Völker „entwischte“ ihm kürzlich und ließ sich auf einem Kirschbaum in Mykolas Garten nieder. Andrij lehnte eine Leiter an den Baum und kletterte hinauf, wobei er mehrere Äste abbrach, es aber tatsächlich schaffte, den Schwarm wieder einzufangen.

Ich habe das schleichende Gefühl, dass die Bienen beim nächsten Mal viel weiter wegfliegen werden; an einen Ort, wo ihr betrunkener Besitzer sie nicht finden kann.

Vernachlässigung ist auch eine Form des Verrats und genauso wie Menschen tun sich Bienen schwer damit, Verrätern zu vergeben.

* Sluschba bespeky Ukrajiny – Sicherheitsdienst der Ukraine, hervorgegangen aus dem KGB der Ukrainischen Sowjetrepublik.

06.09.2022

Uman trifft Vorbereitungen für das jüdische Neujahrsfest

Jedes Jahr im September vervierfacht sich die Bevölkerung der Stadt Uman der Oblast Tscherkasy 190 Kilometer südlich von Kyjiw, denn dann pilgern chassidische Juden hierher, um Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest, zu feiern.

Bei dieser Pilgerreise nach Uman wird einem der Gründungsväter des Chassidismus gehuldigt, dem Rabbiner Nachman von Bracław (Breslau), der dort begraben ist. Er starb 1810 in Uman und wurde auf seinen Wunsch hin auf dem jüdischen Friedhof neben den Gräbern der Opfer des Haidamaken-Massakers von 1768 beigesetzt. Hätte der Rabbiner Nachman nicht darauf bestanden, in der Ukraine bestattet zu werden, wäre seine Asche nach Jerusalem überstellt worden und Uman wäre heute eine ganz gewöhnliche, verschlafene Provinzstadt. Doch die Stadt ist nun schon seit Langem zur wichtigsten ukrainischen Pilgerstätte für religiöse Touristen geworden.

Rund um die Feier des jüdischen Neujahrsfestes hat sich eine ganze Branche entwickelt, die Transport, Immobilien, Mietunterkünfte und koschere Küche miteinschließt. Viele Chassidim haben Immobilien in Uman erworben und sind selbst am Mietgeschäft beteiligt. Vor dem Krieg hoben zu dieser Jahreszeit Dutzende Charterflugzeuge von Israel und den USA aus Richtung Kyjiw ab und am Flughafen bildeten sich Schlangen an vorbestellten Bussen und Autos, die darauf warteten, die Pilger gen Süden nach Uman zu bringen.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei diesen Feierlichkeiten, die über einen Monat lang andauern können, waren schon immer ein Thema. In Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden flogen israelische Polizeibeamte in die Ukraine, um das Betragen ihrer Mitbürger zu überwachen. Zudem patrouillierte die örtliche Polizei akribisch die Straßen von Uman aufs Genaueste, um zu verhindern, dass Konflikte zwischen Einwohnern und Pilgern ausbrachen. Dennoch kam es jedes Jahr zu Spannungen – diese waren fast unvermeidlich. Schließlich feiern chassidische Juden ihre Feste mit viel Elan und Lärm: Sie singen Lieder und tanzen bis in die Puppen. Offensichtlich gefällt ihnen Uman und sie fühlen sich dort wohl, trotz der tragischen Ereignisse und der Erinnerung an die Pogrome, die indirekt der Grund für ihr Kommen sind.

In diesem Jahr haben die ukrainischen und israelischen Behörden angesichts des Krieges die Chassiden angehalten, ihre Rosch-ha-Schana-Feierlichkeiten in Uman abzusagen. Die Gefahr durch Raketenangriffe ist durchaus ernst zu nehmen. Außerdem ist der ukrainische Luftraum seit Kriegsbeginn für die Zivilluftfahrt gesperrt, sodass es keine Flugverbindung nach Kyjiw gibt. Die westlichen Landesgrenzen sind jedoch offen und Züge und Busse dürfen passieren. Die ersten tausend Chassidim haben Uman bereits auf dem Landweg erreicht: Das internationale Flix-Busunternehmen hat neue Strecken nach Uman eingeführt, darunter von Krakau, Prag und Brünn aus.

Als Reaktion auf die Gefahrenmeldungen konterten die Vertreter der Chassidim, dass das Leben in Israel ständig vom Terrorismus bedroht sei, weshalb sie keinen Grund sehen, aufgrund des Krieges in der Ukraine mit ihren Traditionen zu brechen.

Während sich manche Chassiden aus Israel, New York und anderswo auf den Weg nach Uman machen, gibt es auch jene, die dauerhaft in der Kleinstadt leben. Sie erinnern sich noch an die ersten Kriegstage, als russische Raketen auf die Stadt und die umliegenden Dörfer niedergingen. Zu Kriegsbeginn nahm die Zahl der in Uman lebenden Chassidim tatsächlich zu, denn viele kamen, um der lokalen jüdischen Gemeinde und der nichtjüdischen Bevölkerung, sowohl Ortsansässigen als auch Geflüchteten, zu helfen. Eine jüdische Suppenküche wurde eingerichtet, die auch jetzt noch bedürftige Menschen versorgt.

Ende Februar und Anfang März kam es bei der Bombardierung der Stadt zu vielen Toten und Verwundeten. Der Keller der Synagoge öffnete als Luftschutzkeller seine Türen und bot Menschen jedweden Glaubens Zuflucht. Ende März bestand die reale Gefahr, dass Russland versuchen würde, die Synagoge durch einen Raketenangriff zu zerstören: Das russische Verteidigungsministerium tat seine Ansicht kund, die Chassiden hätten ihre Synagoge der ukrainischen Armee als Waffenlager überlassen. „Das Eigentum der jüdischen Gemeinde in Uman wird von Kyjiws nationalistischem Regime absichtlich für militärische Zwecke genutzt“, so Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Als Reaktion darauf drehten die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Uman ein Video, in dem sie die leeren Räumlichkeiten der Synagoge und sonstiger religiöser Gebäude zeigten und bestätigten, dass die Worte des Sprechers des russischen Verteidigungsministeriums reine Lügengespinste waren. Glücklicherweise wurden bei russischen Bombenangriffen bislang keine chassidischen Pilgerstätten in Uman beschädigt.

Traditionell verbleiben einige Pilger nach der jüdischen Neujahrsfeier längere Zeit in der Ukraine, um weitere Orte zu besuchen, die für die Geschichte der ukrainischen Juden von Bedeutung sind, darunter die alten jüdischen Ortschaften – die Schtetl – in der Oblast Winnyzja an der Grenze zu Moldau sowie Orte im ehemaligen Galicien und in der Bukowina.