19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

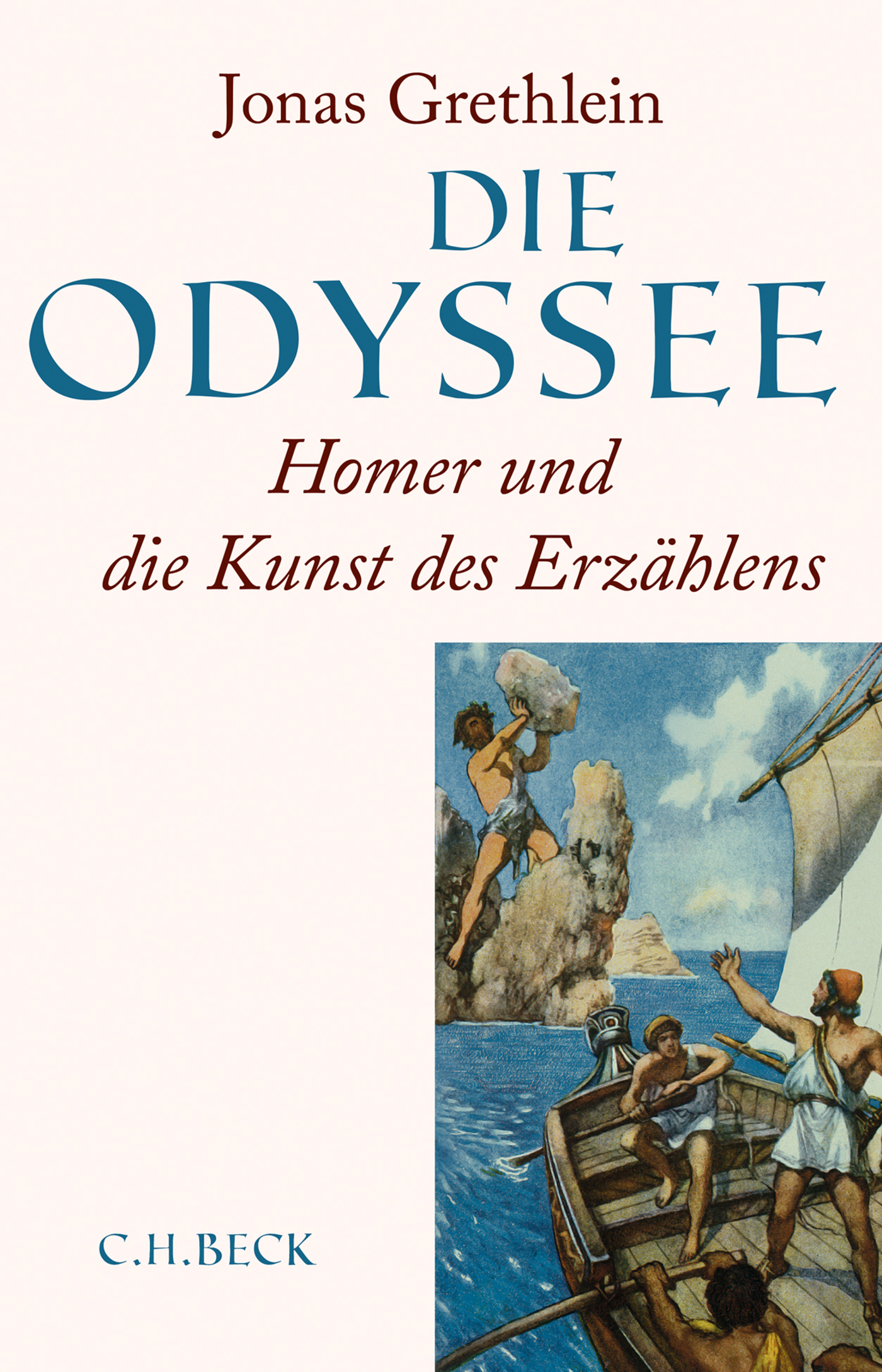

Die Odyssee zählt zum überzeitlichen Schatz der Weltliteratur. Bis heute begeistern uns die Abenteuer des ebenso tapferen wie listenreichen Odysseus, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz die Rückkehr in die Heimat erkämpft. Doch worin liegt der Zauber dieses uralten Werkes, der auch nach 2800 Jahren noch anhält, und worin die Meisterschaft des Dichters, die wir bis heute bewundern? Es ist die vollendete Erzählkunst Homers, der es in unvergleichlicher Weise versteht, die Lust des Lesers stets wachzuhalten. Er weckt in uns das brennende Verlangen, die Auflösung der vielfältigen dramatischen Ereignisse zu erfahren, in die sein Held verstrickt wird. Und so folgen wir Odysseus atemlos durch zahllose Prüfungen, teilen seine Verzweiflung und fürchten um ihn angesichts der Winkelzüge seiner menschlichen und mitunter übermenschlichen Feinde. Seine Geschichte spielt zwar in einer fremden Welt - und doch ist sie nicht so fremd, dass wir uns darin nicht in unseren Hoffnungen und Ängsten wiederfinden würden. Jonas Grethlein, bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen zur Erzählkunst in der Antike, ist ein kundiger Führer durch die Welt des Odysseus und hat ein ebenso spannendes wie kluges Buch über sie geschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Jonas Grethlein

DIE ODYSSEE

Homer und die Kunst des Erzählens

C.H.BECK

ZUM BUCH

Längst hat sich der Begriff «Odyssee» völlig von seinen literarischen Ursprüngen gelöst. Doch wie kommt es, daß gerade das Schicksal des Odysseus – einer mythischen Gestalt, die vor fast 3000 Jahren erstmals ins helle Licht der Literaturgeschichte getreten ist – zu einer Chiffre werden konnte, die jeder für sich in Anspruch nimmt, der Irrungen und Wirrungen kleineren und größeren Ausmaßes erlebt und erlitten hat? Homer, der Dichter der Odyssee, hat eine Figur geschaffen, die ein hohes Identifikationspotential bietet. Das überrascht zunächst einmal, denn sicher war keiner der heutigen Leser jahrelang zwangsweise Gefährte einer Göttin, geschweige denn, daß er nur knapp einem einäugigen menschenfressenden Monstrum entkommen wäre. Und doch sind es die Abenteuer, die Leiden und die Haltung, mit der Odysseus sein Schicksal erträgt und zum Guten wendet, die ihn zu einem überzeitlichen Helden für jedermann werden lassen. Jonas Grethlein erzählt in diesem wunderbar klugen Buch entspannt und mit Blick für das Besondere noch einmal die Geschichte des Odysseus neu und legt dabei einen originellen Zugang zu diesem Epos. So erhellt er die Dichtkunst des Homer und läßt uns den Zauber erfahren, der von diesem frühen Meisterwerk der Weltliteratur bis zum heutigen Tag ausgeht – ein Zauber, der durch die Jahrtausende gewirkt und zahllose Künstler zu je eigenen Interpretationen eines zeitlos modernen Odysseus inspiriert hat.

ÜBER DEN AUTOR

Jonas Grethlein ist ein international renommierter Gelehrter auf dem Gebiet der Griechischen Literaturwissenschaft. Er ist Professor an der Universität Heidelberg und Leiter einer Forschungsgruppe zur Erzählung in der Antike, die vom Europäischen Forschungsrat gefördert wird. 2012/13 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Im Verlag C.H.Beck gibt er gemeinsam mit Martin Korenjak (Innsbruck) und Hans-Ulrich Wiemer (Erlangen) die Reihe ZETEMATA heraus

INHALT

1: EINLEITUNG

Struktur und Inhalt

Die homerische Frage

Formelsprache und typische Szenen

Homers Sprache und Stil

Erfahrung und Erzählung im Epos

2: DIE TELEMACHIE: ERZÄHLUNGEN VOM VATER

Der Platz der Telemachie in der Odyssee

Der Ruhm des Odysseus

Der Bericht von Mentes/Athene

Der Gesang des Phemios

Die Klage des Menelaos

Helenas Droge: Odysseus in Troja

Die Telemachie – ein Bildungsroman?

Telemachs Entwicklung

Erzählung und Vorstellung von Persönlichkeit

3: VOM ZUHÖRER ZUM ERZÄHLER: ODYSSEUS BEI DEN PHAIAKEN

Die Lieder des Demodokos

Die Struktur der Apologe

Die Apologe, eine Lüge?

Die Funktion der Apologe

4: POLYPHEM: ERZÄHLUNG, KUNST UND GESCHICHTE

Odysseus und Polyphem: List gegen Gewalt

Die Kyklopen zwischen Natur, Zivilisation und Goldenem Zeitalter

Die Kyklopen und die «große griechische Kolonisation»

Die Blendung des Polyphem in der archaischen Vasenmalerei

5: RÜCKKEHR, WIEDERERKENNUNG UND ERZÄHLUNG

Die Augen des Odysseus

Blick und Wiedererkennung

Blick und Aggression

Identität und Erzählung

Eurykleia

Penelope

Laertes

Die Lügengeschichten

Die Lügengeschichten und ihre Opfer

Lüge und Wahrheit

Die Odyssee, eine Lügengeschichte?

6: ETHIK UND ERZÄHLUNG

Die Gerechtigkeit des Odysseus?

Das Schicksal der Gefährten

Der Freiermord

Die Gerechtigkeit der Götter?

7: DAS ENDE ERZÄHLEN

Abschluß der Odyssee

Öffnung des Endes

Das Telos der Odyssee

8: EPILOG: REFLEXIVITÄT UND ERFAHRUNG

ANHANG

ANMERKUNGEN

1: EINLEITUNG

2: DIE TELEMACHIE: ERZÄHLUNGEN VOM VATER

3: VOM ZUHÖRER ZUM ERZÄHLER: ODYSSEUS BEI DEN PHAIAKEN

4: POLYPHEM: ERZÄHLUNG, KUNST UND GESCHICHTE

5: RÜCKKEHR, WIEDERERKENNUNG UND ERZÄHLUNG

6: ETHIK UND ERZÄHLUNG

7: DAS ENDE ERZÄHLEN

8: EPILOG: REFLEXIVITÄT UND ERFAHRUNG

BIBLIOGRAPHIE

BILDNACHWEIS

STELLENREGISTER

NAMENREGISTER

REGISTER DER GEOGRAPHISCHEN BEGRIFFE

SACHREGISTER

Für Klara Elisabeth

1

EINLEITUNG

1 Max Beckmann, Odysseus und Kalypso, 1943

Ich bin Odysseus, Laertes’ Sohn, der ich mit meinen allfältigen Listen die Menschen beschäftige, und es reicht die Kunde von mir bis zum Himmel.» Mit diesen Worten stellt sich Homers Odysseus den Phaiaken vor (9.19–20). Seine Behauptung scheint auch heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt zu haben: Weit hallt die Kunde von Odysseus durch die moderne Literatur. James Joyce’s Ulysses, mit seiner Darstellung des Bewußtseinsstroms ein Schlüsselroman des 20. Jahrhunderts, ist nur das bekannteste Beispiel für die umfassende Rezeption der homerischen Odyssee. Wer sich nicht an die 33.333 Verse von Kazantzakis Odyssee-Epos heranwagt, mag Kafkas kurze Erzählung Das Schweigen der Sirenen oder Die Penelopiade von Margaret Atwood lesen und Odysseus’ Spuren in der Lyrik bei so verschiedenen Dichtern wie Paul Celan und Gabriele d’Annunzio, Ernst Jandl und Durs Grünbein verfolgen. Auf der Bühne kann man Odysseus nicht nur als Figur der antiken Tragödie, sondern auch in modernen Stücken sehen, etwa bei Jean Giradoux und Botho Strauß.

2 Pablo Picasso, Odysseus und die Sirenen, 1947

3 Giorgio de Chirico, Die Heimkehr des Odysseus, 1968

Auch in der Bildkunst ist Odysseus ein häufiges Motiv. Auf einem Bild, das Max Beckmann in seinem Amsterdamer Exil malte, richtet Odysseus, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und von Kalypso umschlungen, den Blick in die Ferne (1). Während Picasso Odysseus auf hoher See inmitten der Sirenen zeigt (2), rudert Odysseus bei Giorgio de Chirico in einem Zimmer über ein Meer, das nur ein Teppich ist (3). Sogar abstrakte Maler ließen sich von der Odyssee inspirieren. Ein über zwei Meter hohes Bild de Koonings, auf dem pastös aufgetragene Pastelltöne dominieren, trägt im Titel einen homerischen Ausdruck: Rosenfingrige Morgenröte am Louse Point. Romare Bearden wiederum verschmolz den antiken Mythos mit der afro-amerikanischen Tradition: In seinen Collagen sind die Helden der Odyssee afrikanische Stammesmitglieder, der Hintergrund die Savanne und andere Landschaften Afrikas. Kirke zum Beispiel ist eine schwarze Zauberin, die sich, mit schweren Amuletten behangen, über einen Totenkopf beugt, während sich eine Schlange um ihren Arm windet und im Hintergrund ein Löwe die Zähne fletscht (4).

4 Romare Bearden, Circe, 1977

Einer der bekanntesten Filme des 20. Jahrhunderts trägt das homerische Epos im Titel: Stanley Kubricks Space Odyssey 2001. Zu den Filmen, die ihr Gepräge in einer engen Auseinandersetzung mit der Odyssee gewinnen, zählt O Brother, Where Art Thou, eine Komödie der Coen-Brüder aus dem Jahr 2000. Wie der Untertitel sagt, erzählt der Film eine Mississippi-Odyssee, die Flucht des Sträflings Everett McGill und seiner Kumpanen aus dem Gefängnis. Viele ihrer Abenteuer, wie die Begegnung mit einem einäugigen Bibelverkäufer, transformieren in satirischer Weise homerische Motive; erst nach zahlreichen Prüfungen kann Everett zu seiner Frau zurückkehren, die passenderweise Penny heißt. Ernst ist dagegen der Film Ulysses’ Gaze, der 1995 den Großen Preis der Jury in Cannes gewann. Der griechische Regisseur Angelopoulos zeigt eine zeitgenössische Odyssee durch den krisengeschüttelten Balkan, in dem nur noch die Melancholie von einer großen Vergangenheit zeugt.

Die Kunde von Odysseus ist keineswegs auf die Kunst beschränkt, sie durchdringt auch die Geistesgeschichte. Adorno und Horkheimer etwa interpretierten die Odyssee, um die Dialektik der Aufklärung und letztlich die Kulmination der Aufklärung in der national-sozialistischen Barbarei zu erklären. Am Beispiel des Odysseus zeige sich, wie der Versuch, Mythen zu überwinden, in neue Abhängigkeiten und schließlich wieder zu Mythologien führe: «Kein Werk […] legt von der Verschlungenheit von Aufklärung und Mythos beredteres Zeugnis ab als das homerische, der Grundtext der europäischen Zivilisation.»[1] Odysseus gelinge es zwar, sich gegen primitive Monster zu behaupten, aber der Preis dafür sei seine Selbstaufgabe: «Der Listige überlebt nur um den Preis seines eigenen Traums, den er abdingt, indem er wie die Gewalten draußen sich selbst entzaubert.»[2] Odysseus bezahle nicht nur teuer für die Überwindung der Naturmächte, er unterjoche auch die Gefährten und nehme die Unterdrückung des Proletariats vorweg. Während er dem Gesang der Sirenen lausche, sich also der Kultur hingebe, sei es den Gefährten nicht vergönnt, dem Konzert zuzuhören; stattdessen müßten sie sich in die Ruderriemen legen. Hinter der vermeintlichen Befreiung lauern neue Abhängigkeiten, die Aufklärung schlägt wieder in den Mythos um.

Verbirgt sich für die Kritische Theorie hinter Odysseus der Bourgeois, aus dem schnell ein Faschist werden kann, beschwört Peter Sloterdijk Odysseus als Ahnherren einer positiven Aufklärung. Für Sloterdijk ist Odysseus nicht nur ein Proto-Sophist, er verkörpert mit seiner geschäftigen Listigkeit auch die Tugend, welche die Europäer heute wachrütteln könne, bevor sie in ihrer Bequemlichkeit endgültig in die selbstverschuldete Unbeholfenheit abglitten, um sich endgültig in «ein Volk von Lotosessern zu verwandeln»: «Für dieses europäische Memento bleibt der große Heimkehrer der unentbehrliche, der paradigmatische, der unbedingt aufheiternde Verbündete, der vielsinnende Lehrer der Nicht-Hilflosigkeit.»[3] Wie Adorno und Horkheimer beruft sich Sloterdijk in seiner Zivilisationskritik auf Odysseus; wo aber jene instrumentelle Vernunft und den Anbruch der Barbarei wittern, erkennt dieser eine furbizia, die jeden Mangel in eine Herausforderung, jede Not in ein Projekt zu verwandeln weiß.

Die anhaltende Präsenz der Odyssee zeigt sich nicht zuletzt darin, daß ihr Titel zum Synonym für ein langes Herumirren mit glücklichem Ausgang geworden ist. Die Flucht vor einem despotischen Regime nennen wir ebenso eine «Odyssee» wie den verschlungenen, nur mit Mühe gefundenen Weg zum Bahnhof in einer fremden Stadt. Wir denken dabei meistens nicht an Homer, so tief ist der Begriff der «Odyssee» in unsere Vorstellungswelt und Alltagssprache eingesunken. Wie jedoch eine tote Metapher wieder lebendig werden kann, so kann auch der homerische Ursprung im Begriff der «Odyssee» zum Klingen gebracht werden. Dies belegt das Buch Die Neue Odyssee. Eine Geschichte der europäischen Flüchtlingskrise (2016), in dem Patrick Kingsley die Flüchtlingskrise am Beispiel des Schicksals eines Syrers analysiert. Dem Buch ist als Epigraph ein Zitat aus der Odyssee vorangestellt: «Und verfolgt mich ein Gott im dunklen Meere,/so will ich’s dulden; mein Herz im Busen ist längst zum Leiden gehärtet!/Denn ich habe schon vieles erlebt,/Schrecken des Meers und des Kriegs: so mag auch dieses geschehen.» Viele Politiker und Journalisten sprechen, ohne sich auf Homer zu beziehen, von der «Odyssee der Flüchtlinge». Kingsley greift die Redewendung auf und ruft gezielt ihren homerischen Ursprung in Erinnerung, um für die Flüchtlinge Würde, einen heroischen Status und nicht zuletzt einen Platz in Europa einzufordern.

Auch nachdem der literarische Kanon erschüttert worden ist, bleibt Odysseus ein fester Teil unserer Vorstellungswelt. Mühelos gleitet Odysseus durch die Medien der Kunst, ist in Bildern und Filmen ebenso zu Hause wie in der Literatur und hat in Comics und Computerspielen eine neue Heimat gefunden. Dabei kann er Haupt- oder Nebenfigur, Held oder Scharlatan, Recke oder Aufklärer sein. So wandlungsfähig und omnipräsent Odysseus auch ist, er entstammt einem Epos, das im archaischen Griechenland entstanden, in einer bereits damals künstlichen Sprache verfaßt und in einem uns heute fremden Stil erzählt ist: der homerischen Odyssee.

Ziel dieses Buches ist es, die Odyssee dem heutigen Leser neu zu erschließen, ohne dem homerischen Epos seine Fremdheit zu nehmen. Die Lektüre der Odyssee ist intellektuelle Herausforderung und ästhetisches Vergnügen zugleich. Homer erzählt nicht nur glänzend, er regt auch zum Nachdenken an, nicht zuletzt über das Erzählen selbst und sein vielschichtiges Verhältnis zum Erfahren. Bevor wir uns jedoch an die Interpretation des homerischen Epos wagen, soll der Leser an dessen Besonderheiten herangeführt werden: Wir werden uns kurz die Struktur und den Inhalt der Odyssee mitsamt ihrer Wirkungsgeschichte in Erinnerung rufen, die quaestio Homerica, die Frage nach der Entstehung der homerischen Epen, stellen und neben wichtigen Formelementen, der Formelsprache und den typischen Szenen, die Lebendigkeit des epischen Erzählens kennenlernen. Abschließend wird die Perspektive entwickelt, aus der wir die Odyssee in den folgenden Kapiteln betrachten werden.

Struktur und Inhalt

Die Odyssee umfaßt über 12.000 Verse, die seit den hellenistischen Ausgaben in 24 Bücher eingeteilt werden. Sie läßt sich in drei große Teile gliedern: die Telemachie, die Phaiakis mit den Apologen und die Rache an den Freiern. Die Telemachie nimmt die ersten vier Bücher ein. Die Götter beschließen zwar zu Beginn, Odysseus, den die Nymphe Kalypso festhält, solle nun endlich heimkehren, aber der Leser muß sich vier Bücher lang gedulden, bis er dem Helden des Epos endlich begegnet. Im Mittelpunkt der Handlung steht erst einmal, wie der Begriff «Telemachie» verrät, der Sohn des Odysseus, Telemach. Als Odysseus in den Trojanischen Krieg zog, ließ er seine Frau mit einem Säugling zurück. Nun, 20 Jahre später, ist der Sohn zum Jüngling herangereift und steht an der Schwelle zur Mannbarkeit. Telemach befindet sich in einer schwierigen Situation: Der väterliche Hof auf der Insel Ithaka ist bevölkert von einer Horde junger Männer, 108 an der Zahl, die seine Mutter, Penelope, freien. Die Freier lassen es sich nicht nur auf Kosten des Hauses gutgehen, sie bedrohen auch Telemachs Stellung. Sollte Penelope erneut heiraten, würde er seinen Status als Erbe an die Kinder der neuen Ehe verlieren. Penelope ist es bislang gelungen, die Freier durch eine List hinzuhalten: Erst wenn sie das Leichentuch für ihren Schwiegervater, Laertes, gewoben habe, werde sie sich neu vermählen. Mehrere Jahre lang trennte Penelope, was sie in emsiger Arbeit tagsüber wob, nachts ebenso emsig wieder auf. Nun haben aber Dienerinnen den Freiern diese List verraten. Auch werden die Zweifel daran, daß Odysseus noch lebt, größer und drohen die Hoffnung, er werde heimkehren, zu überwiegen. Eine neue Heirat scheint unausweichlich.

In dieser Situation nähert sich dem Telemach die Göttin Athene, die sich in der Gestalt von Mentes und Mentor verbirgt, und rät ihm wegzufahren, um Nachrichten über das Schicksal seines Vaters einzuholen: Irrt Odysseus im zehnten Jahr nach Trojas Fall immer noch umher oder ist er auf dem Meer gestorben und ruhmlos von den Fischen gefressen worden? Soll Telemach den Freiern Widerstand leisten oder seine Mutter mit dem Besten von ihnen vermählen? Nach einer Volksversammlung, die Telemach selbst einberuft – allerdings nicht ohne zum Gespött der Freier zu werden –, besteigt er nachts heimlich ein Schiff und fährt nach Pylos zum greisen Nestor. Dieser kann ihm zwar von der Heimkehr vieler Griechen berichten, aber über den Verbleib von Odysseus weiß er nichts. Auf Nestors Empfehlung und in Begleitung seines Sohnes Peisistratos fährt Telemach weiter zu Menelaos, der als letzter heimgekehrt ist. In Sparta trifft Telemach neben Menelaos auch dessen Frau Helena. Er hört Geschichten aus dem Trojanischen Krieg und läßt sich Menelaos’ abenteuerreiche Rückkehr erzählen, doch über seinen Vater erfährt er nur, er sei bei der Nymphe Kalypso gesehen worden.

Erst im fünften Buch tritt der Held des Epos in Erscheinung. Eine zweite Götterversammlung schickt Hermes zu Kalypso mit dem Auftrag, Odysseus ziehen und nach Hause zurückkehren zu lassen. Nach sieben Jahren auf der Insel Ogygia bricht Odysseus mit einem Floß auf. Er fährt 17 Tage, dann wühlt Poseidon das Meer mit einem gewaltigen Sturm auf. Zwei Tage lang ist Odysseus ein Spielball der Wellen; erst am dritten Tag gelingt es ihm mit letzter Kraft, mehr tot als lebendig, das Ufer von Scheria, der Phaiaken-Insel, zu erreichen. Noch am Strand trifft er die Königstochter Nausikaa, die sich trotz seines erbärmlichen Zustandes in ihn verliebt. Mit ihrer Hilfe gelangt er zum Königspalast, wo ihn Alkinoos aufnimmt: Ohne seine Identität preiszugeben, labt sich Odysseus beim Gelage, hört drei Gesänge des Barden Demodokos und wetteifert sogar mit den Edlen der Phaiaken im athletischen Agōn. Erst als der Barde zum zweiten Mal über den Trojanischen Krieg singt und Odysseus erneut seine Tränen nicht zurückhalten kann, stellt er sich vor.

Den größten Teil dieses zweiten Abschnitts der Odyssee, der Phaiakis – der Geschichte von Odysseus’ Aufenthalt auf der Phaiakeninsel Scheria –, nehmen die sogenannten Apologe (Erzählungen) ein. In den Büchern 9 bis 12 berichtet Odysseus den Phaiaken seine Abenteuer: Nach dem Fall Trojas kommt er mit zwölf Schiffen zuerst nach Ismaros zu den Kikonen. Die Griechen plündern die Stadt und werden im Siegesrausch von anderen Kikonen überrascht. Nur mit großen Verlusten können sie fliehen. Ein Sturm treibt die Griechen dann zu den Lotosessern. Zwei Männer, die vom Lotos kosten, müssen mit Gewalt zu den Schiffen zurückgebracht werden. Viel Raum, fast das gesamte neunte Buch, nimmt die Begegnung mit dem Kyklopen Polyphem ein, der Odysseus und einen Spähtrupp von zwölf Mann in seiner Höhle festhält. Erst nachdem Polyphem sechs Gefährten verschlungen hat, gelingt es Odysseus, ihn zu blenden und mit den überlebenden Männern zu entkommen. Trotzdem ist diese Episode folgenschwer: Polyphem verflucht Odysseus und beschwört seinen Vater Poseidon, dem Odysseus die Heimkehr, wenn nicht zu nehmen, so doch so schwer und leidvoll wie möglich zu machen.

Zunächst scheint sich für Odysseus alles gut zu fügen. Von Aiolos, dem Herrn der Winde, erhält er einen Schlauch, in dem die ungünstigen Winde gebannt sind, für seine Heimfahrt. Ithaka ist bereits in Sichtweite, doch während Odysseus schläft, öffnen die neidischen Gefährten das Gastgeschenk des Aiolos: Die Winde entweichen und treiben das Schiff weit weg von seinem Ziel. Im Kampf mit den Laistrigonen, riesigen Kannibalen, verliert Odysseus elf Schiffe mitsamt Besatzung. Mit dem verbleibenden Schiff gelangt er zur Insel Aiaie. Dort verwandelt Kirke die Hälfte der Gefährten in Schweine. Erst als Odysseus sie mit Hermes’ Hilfe bezwingt, gibt ihnen Kirke wieder ihre menschliche Gestalt zurück. Odysseus wird Kirkes Geliebter und bleibt mit seinen Gefährten ein Jahr lang auf Aiaie. Dann schickt ihn Kirke in die Unterwelt, wo Odysseus den Seher Teiresias zu seiner Heimfahrt befragt und auf die Schatten der Toten, darunter auch Achill und Agamemnon, trifft.

Odysseus kehrt zu Kirke zurück und fährt mit ihren Anweisungen weiter, zuerst an den Sirenen vorbei, deren betörendem Gesang er, an den Mast gefesselt, lauscht, dann durch eine Meerenge hindurch, auf der einen Seite Skylla, ein Monster mit sechs Häuptern, jedes davon mit drei Reihen Zähnen, auf der anderen Seite Charybdis, die dreimal am Tag das Meer einschlürft. Das Schiff legt schließlich auf Thrinakia an, eine Windstille verhindert die Weiterfahrt. Vom Hunger gepeinigt, verzehren die Gefährten trotz Kirkes Warnung und ohne Odysseus’ Wissen die dem Helios geweihten Rinder. Kurz nachdem das Schiff den Anker lichten kann, gerät es in einen furchtbaren Sturm. Allein Odysseus überlebt und muß, an den Mast geklammert, noch einmal Skylla und Charybdis passieren. Nach neuntägiger Fahrt kommt er schwer geschunden zur Insel Ogygia. Dort nimmt Kalypso Odysseus auf und macht ihn zu ihrem Geliebten. Sieben Jahre bleibt Odysseus, bis die Götter seine Rückkehr beschließen.

In den Apologen erzählt Odysseus seine Irrfahrten bis zu dem Punkt, an dem die Handlung im fünften Buch eingesetzt hat. Homer läßt seinen Helden also selbst einen großen Teil seiner Erlebnisse berichten; die spektakulären Abenteuer, die wir zuerst mit dem Namen «Odysseus» verbinden, erfahren wir aus dem Munde des Odysseus selbst. Mit dem 13. Buch übernimmt wieder der homerische Erzähler die Regie und erzählt im umfangreichen dritten Teil, der gesamten zweiten Hälfte des Werks, wie Odysseus sich zunächst mit List, dann mit Gewalt seine alte Stellung auf Ithaka zurückerobert. Die Phaiaken, berühmt für ihre nautische Kunst, geleiten Odysseus auf seine Heimatinsel. Dort angekommen, begegnet Odysseus Athene, die ihm Anweisungen gibt und tatkräftige Unterstützung zusagt. Vor allem verwandelt Athene Odysseus in einen alten Bettler, damit er unerkannt von den hochmütigen Freiern seine Rückkehr vorbereiten kann. Zuerst geht Odysseus zu seinem treuen Schweinehirten Eumaios; dort begegnet er Telemach, der gerade von seiner Reise zurückgekehrt und mit Athenes Hilfe einem Anschlag der Freier entronnen ist. In einer ersten Wiedererkennungsszene enthüllt Odysseus Telemach seine Identität und weiht ihn in seine Pläne ein.

Als Odysseus nach zwanzig Jahren wieder Fuß auf seinen alten Hof setzt, erkennt ihn dank seiner Verwandlung nur sein alter Hund, der verwahrlost auf einem Misthaufen liegt und, als hätte er darauf gewartet, genau in diesem Moment stirbt. Auf dem Hof tummeln sich die Freier, feiern und faulenzen, spielen und tanzen, als ob sie die Herren des Anwesens wären. Sie verhöhnen den neu angekommenen Bettler, hinter dem sich der rechtmäßige Eigentümer des Gutes verbirgt, und räumen ihm erst ein Bleiberecht ein, als er sich im Zweikampf gegen einen anderen Bettler durchsetzt. Der als Bettler getarnte Odysseus erhält eine Audienz bei Penelope und kündigt ihr an, die Rückkehr ihres Mannes stehe unmittelbar bevor. Penelope glaubt dem Bettler nicht und setzt für die Freier eine Bogenprobe an: Wer den alten Bogen des Odysseus zu spannen und mit ihm durch zwölf Äxte hindurch das Ziel zu treffen vermöge, den wolle sie zum Mann nehmen.

Kein Freier ist imstande, den Bogen zu spannen. Der Bettler läßt sich den Bogen geben, spannt ihn mühelos und trifft. Dann zielt er erneut und schießt den zweiten Pfeil Antinoos, einem der Rädelsführer, in die Kehle. Die Freier sind schockiert, «grüne Furcht» ergreift sie, als sich der Bettler als Odysseus zu erkennen gibt. Nun beginnt ein Blutbad. Gemeinsam mit zwei treuen Hirten, die zuvor eingeweiht worden sind, metzeln Odysseus und Telemach die im Saal eingesperrten Freier nieder. Als es den Freiern gelingt, sich Waffen zu verschaffen, greift Athene ein und hilft Odysseus, sein Werk zu vollbringen. Odysseus zwingt die untreuen Dienerinnen zuerst, die Leichname herauszutragen und das blutbesudelte Haus zu reinigen, dann läßt er auch sie umbringen. Doch auch nachdem Athene seine Verwandlung rückgängig gemacht und ihn verjüngt hat, erkennt Penelope ihren Mann nicht. Erst als er erzählt, wie er selbst das Ehebett, das unverrückbar im Schlafzimmer steht, baute, fällt sie ihm in die Arme. Während Athene den Wagen der Morgenröte an- und damit den Tagesanbruch aufhält, schlafen Odysseus und Penelope miteinander und erzählen sich ihre Erfahrungen. Am nächsten Tag sucht Odysseus seinen Vater Laertes auf, der zurückgezogen auf dem Land lebt, und tritt dann gemeinsam mit ihm, Telemach und seinen Gefolgsleuten den Verwandten der Freier entgegen, die Rache nehmen wollen. Die Götter gebieten dem Kampf Einhalt und stiften Frieden: Auf Ithaka herrscht wieder Ordnung, die Handlung ist zu ihrem Ende gekommen.

Sowohl mit ihrem Sujet als auch mit ihrer Erzähltechnik hat die Odyssee einen nachhaltigen, bis heute spürbaren Einfluß auf das Erzählen in der abendländischen Tradition ausgeübt.[4] Die Neue Komödie, uns überliefert vor allem in den Fragmenten Menanders, aber auch greifbar in ihrer römischen Rezeption bei Plautus und Terenz, kommt immer wieder auf das Motiv der Trennung und Vereinigung eines Paares zurück. Sie folgt dabei der teleologischen Plotstruktur der Odyssee, die im Verlauf der Handlung Spannung aufbaut und dann, an ihrem Telos, ihrem End- und Zielpunkt, angekommen, auflöst: Nach schweren Prüfungen erneuern Odysseus und Penelope am Ende ihre Ehe wieder. Nicht zuletzt die in der Neuen Komödie so beliebten Täuschungs- und Wiedererkennungsszenen sind der zweiten Hälfte der Odyssee verpflichtet. Dabei muß die Odyssee nicht unbedingt als direktes Vorbild gedient, sondern kann auch vermittelt durch die Tragödie – man denke etwa an den Ion und die Helena des Euripides – auf Menander und andere Autoren der Neuen Komödie eingewirkt haben.

Mit und ohne Vermittlung der Neuen Komödie macht sich der Einfluß der Odyssee dann in den nachchristlichen Jahrhunderten vor allem im Roman geltend. Die Rede von dem griechischen Roman führt schnell in die Irre – bereits die fünf erhaltenen Werke von Chariton, Xenophon, Longos, Achilles Tatios und Heliodor sind nur schwer auf einen Nenner zu bringen, und in den Romanfragmenten zeichnen sich die Umrisse eines noch viel breiteren Spektrums ab. Trotzdem ist die motivische und erzähltechnische Kontinuität mit der Odyssee und der Neuen Komödie unverkennbar: Im Zentrum der meisten Romane steht ein Paar, das auseinandergerissen und am Ende wieder zusammengeführt wird. In vielen Fällen ist diese Vereinigung auch mit einer Rückkehr an den Heimatort verbunden, die das odysseische Motiv der Heimkehr, den sogenannten nostos, aufgreift. Die große Ökonomie des Plots und vor allem der glückliche Ausgang setzen die erzählerische Tradition der Odyssee und der Neuen Komödie fort.

Besonders eindrücklich ist die Auseinandersetzung mit der Odyssee im wohl komplexesten der auf uns gekommenen griechischen Romane, den Aithiopika, der Liebesgeschichte von Theagenes, einem Nachkommen des Achill, und der wunderschönen aithiopischen Prinzessin Charikleia. Heliodor zitiert immer wieder aus der Odyssee und vergleicht einen wichtigen Charakter, Kalasiris, ausdrücklich mit ihrem Helden. In die Unterhaltung seiner Figuren hat Heliodor sogar eine ausführliche Etymologie des Namens «Homer» eingebettet: Homer verdanke seinen Namen dem haarigen Bein (meros), mit dem er geboren worden sei. Zudem beginnt Heliodor seine Erzählung mediis in rebus und blendet die Vorgeschichte in einer langen Binnenerzählung ein. So wie mit dem Ende der Apologe die zweite Hälfte der Odyssee beginnt, markiert in den Aithiopika der Abschluß von Kalasiris’ langer Erzählung genau die Mitte des Romans. Wenn Heliodors Roman die summa der antiken Erzählkunst bildet, so ist er ohne das Fundament der Odyssee nicht denkbar.

Die großen Theorien des Romans beginnen erst mit der Moderne, ist für sie doch der Roman Ausdruck einer spezifisch modernen Befindlichkeit, bei Lukács zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit der metaphysischen Obdachlosigkeit, in der sich der moderne Mensch findet. Bakhtin erwähnt zumindest die menippeische Satire – so benannt nach ihrem Schöpfer Menippos von Gadara (3. Jahrhundert v. Chr.) – als eine Quelle für den modernen Roman, den er aber vor allem mit dem antiken Epos kontrastiert.[5] Spezialstudien zeigen jedoch den großen Einfluß des antiken Romans auf die Entwicklung des frühneuzeitlichen Romans.[6] Aus der Forderung des großen Humanisten Scaliger (1484–1558) spricht der damalige Zeitgeist: «Dieser besonders glänzenden Methode der Strukturierung begegnet man in den Aithiopika des Heliodor. Ich bin der Ansicht, dass ein Epiker dieses Buch äußerst genau lesen und es sich als bestes Beispiel vor Augen halten muss.»[7] Nach der Übersetzung der Aithiopika in die europäischen Volkssprachen im 16. und 17. Jahrhundert folgten in der Tat viele Autoren Heliodors Vorbild und imitierten zum Beispiel seine medias-in-res-Eröffnung. Die meisten dieser Schriftsteller des Barock sind vergessen und ihre oft sehr langen Romane heute nur noch dem Experten bekannt, aber Heliodors Einfluß läßt sich etwa auch in Cervantes’ Werk entdecken, vor allem im Persiles, den Cervantes für sein Hauptwerk und weitaus bedeutender als den Don Quijote hielt.

Viele Werke der modernen und postmodernen Höhenkammliteratur untergraben gezielt die Konventionen des klassischen Plots, sie spielen mit Elementen ohne Handlungsrelevanz oder verweigern dem Leser ein rundes Ende. Die ausgeprägten Teleologien, die wir aus der Odyssee, der Neuen Komödie und dem antiken Roman kennen, sind jedoch keineswegs ausgestorben. Sie finden sich immer noch in dem, was Literaturwissenschaftler ebenso gern wie vorschnell als paralittérature abtun. Das Roadmovie greift das Motiv des nostos, der Abenteuerroman die Idee der Irrfahrt und die Romanze die Liebesgeschichte der Odyssee auf. Daß nur ganz wenige Unterhaltungsromane direkt bei der Odyssee Anleihen nehmen, unterstreicht lediglich, welch reiche Frucht die Saat der Odyssee getragen hat. Mit ihrer Geschichte von einem, der durch die Welt irrt, aber schließlich glücklich nach Hause und zu seiner Frau zurückkehrt, und mit ihrer Erzähltechnik, der Spannung, den Wiedererkennungsszenen und den Binnenerzählungen, hat die Odyssee die abendländische Literaturgeschichte wie kein anderes Werk beeinflußt.

Die homerische Frage

Bereits in der Antike rätselte man über Homer. Zwei hellenistische Epigramme nennen sieben Städte, die den Anspruch erhoben, Homers Geburtsstadt zu sein (AP 16.297–8); in der Kaiserzeit kamen noch etliche Anwärter hinzu. Auch über Homers Lebenszeit war man sich uneins: Einige antike Autoren hielten ihn für einen Augenzeugen des Trojanischen Krieges, andere verorteten ihn um Jahrhunderte später. Neben Ilias und Odyssee wurden Homer noch weitere Epen zugeschrieben; zugleich gab es Philologen, die behaupteten, die Odyssee sei von einem anderen Autoren als die Ilias verfaßt worden. Die Phantasie, mit der man sich Homers Leben ausmalte, kann man noch heute in antiken Biographien bestaunen. Darin liest man etwa, Homer sei der Sohn des Phemios, eines Sängers in der Odyssee, gewesen, oder aber, er sei an einer Depression gestorben, nachdem er ein Rätsel nicht habe lösen können, das ihm ein junger Fischer gestellt habe …[8]

Nachdem die homerischen Epen dem Mittelalter im wesentlichen nur durch magere lateinische Zusammenfassungen zugänglich waren, gewannen sie nach der Renaissance im 17. und 18. Jahrhundert durch Übersetzungen in die europäischen Volkssprachen schnell an Bedeutung. Den Beginn der «homerischen Frage», der Frage nach der Entstehung der Epen, setzt man aber allgemein erst bei Friedrich August Wolff und seinen 1795 veröffentlichten Prolegomena ad Homerum an. Wolff entfaltete die These, die homerischen Gedichte seien zuerst über mehrere Jahrhunderte hinweg mündlich überliefert und immer wieder geändert worden, bevor man sie niedergeschrieben und damit fixiert habe. Nicht ein einzelner Dichter namens Homer, sondern eine Vielzahl von Sängern seien als Autoren der Ilias und der Odyssee anzusehen. Man darf Wolffs Originalität nicht überschätzen. Bereits der Abbé d’Aubignac, Richard Bentley und Giambattista Vico hatten daran gezweifelt, daß ein Dichter namens Homer tatsächlich die Ilias und Odyssee verfaßt habe. Zudem belegen Vorlesungsmitschriften, daß Wolff Ideen entwickelte, die er bei seinem akademischen Lehrer Heyne in Göttingen gehört hatte. Trotzdem sind es die Wolffschen Prolegomena, die den Mythos des genialen Dichters allgemein erschütterten und den entscheidenden Impuls für die moderne Homerforschung gaben.

Fieberhaft bemühten sich die Philologen im 19. Jahrhundert und auch noch am Beginn des 20. Jahrhunderts darum, in dem uns überlieferten Text der homerischen Epen verschiedene Entwicklungsstufen festzustellen. Mit scharfem Seziermesser trennten sie, wo sie Brüche sahen, vermeintlich spätere Zusätze ab, um einen Urtext freizulegen. In der Odyssee-Forschung setzte sich die Redaktor-These durch: Ein Dichter habe verschiedene Gedichte zu einem Text zusammengefügt. Einer der wichtigsten Analytiker, Adolf Kirchhoff, versuchte zum Beispiel zu zeigen, daß ein Gedicht über Irrfahrten den ältesten Kern der Odyssee bilde. Die Rache an den Freiern sei als Fortsetzung dieses ursprünglichen Epos gedichtet und ebenso wie die Telemachie erst später hinzugefügt worden. Kirchhoff und andere Analytiker wandten großen Scharfsinn auf und durchpflügten den Text Vers für Vers auf der Suche nach Inkohärenzen. Wo immer sie Unstimmigkeiten zu erkennen meinten, postulierten sie mehr oder weniger kunstvoll zusammengeschweißte Gedichte.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlor die Analyse ihre Vorrangstellung in der Homerforschung. Zwei Entwicklungen waren ausschlaggebend, die zunehmende Bedeutung der Unitarier und der Oralisten: Bereits im 19. Jahrhundert gab es Philologen wie Gregor Wilhelm Nitzsch oder Carl Rothe, welche die Einheit der homerischen Epen betonten. Auch wenn die Epen auf früheres Material zurückgriffen, seien doch sowohl Odyssee als auch Ilias jeweils für sich unverkennbar als ein Ganzes komponiert. Erst im 20. Jahrhundert gewannen die Unitarier jedoch die Oberhand. Die Analyse diskreditierte nicht zuletzt, daß ihre Vertreter sich nicht einigen konnten, ja, daß es fast ebenso viele Entstehungsmodelle wie Analytiker gab. Viele der Inkohärenzen, auf denen die Analytiker ihre Thesen errichteten, erwiesen sich als abhängig von fragwürdigen Annahmen über die Einheit des Textes. Auch wenn die Unitarier die Schwächen und Widersprüche analytischer Arbeiten schonungslos aufdeckten, verbirgt sich hinter ihrem Siegeszug auch ein Paradigmenwechsel: Die Beschäftigung mit der Genese der Epen wurde von der Interpretation der Texte verdrängt. Spannungen, welche die Analytiker genetisch zu erklären versuchten, wurden den Unitariern zu interpretativen Herausforderungen. Die Entstehungsgeschichte war keinesfalls geklärt, aber man begann sich mehr für die Darstellungsweise und Bedeutung des Textes zu interessieren.

Von einem Paradigmenwechsel zu sprechen liegt nahe, da sich ähnliche Entwicklungen, wenn auch teilweise zeitlich versetzt, ebenso in anderen Feldern der Klassischen Philologie beobachten lassen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts bemühten sich Gelehrte etwa darum, in den Historien die Entwicklungsstufen herauszuarbeiten, die Herodot durchlaufen habe: Er sei zuerst Geograph und Ethnograph gewesen und habe, nachdem er zum Historiker geworden sei, seine früheren Studien in sein Geschichtswerk integriert. Ähnlich wie in der Homerforschung erwies sich der solchen Analysen zugrundeliegende Gedanke der Einheit als problematisch. Den Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mochte die Breite des in den Historien entfalteten Materials irritieren, aber ein solcher Maßstab war keineswegs für Herodot verbindlich, zumal er auf keinen festen Begriff von «Geschichtsschreibung», geschweige denn Gattungskonventionen, zurückgreifen konnte. Wo die Analytiker Brüche entdeckten und genetisch erklärten, zeigten die Unitarier eine klare Komposition: die Abfolge großer Reiche als Hauptstrom der Erzählung, von dem immer, wenn neue Völker in die Handlung eintreten, ethnographische und geographische Nebenflüsse abgehen.[9]

Während die Analytiker ihren Grund an die Unitarier vor allem in der deutschsprachigen Homer-Philologie abtraten, wurden sie in der anglophonen Forschung von den Oralisten fast völlig verdrängt. Gerade 26 Jahre alt, reichte Milman Parry 1928 seine noch auf Französisch verfaßte Dissertation an der Sorbonne ein und legte damit den Grundstein für die These, die homerischen Gedichte stützten sich nicht nur auf orale Gedichte, sondern seien selbst mündlich komponiert. Gemeinsam mit seinem Schüler Albert Lord unternahm Parry Feldstudien im damaligen Königreich Jugoslawien, um am Beispiel einer noch lebenden Rezitationskultur zu studieren, wie Epen ohne schriftliche Fixierung entstehen und zirkulieren. Grundlegend für die oralistische These ist die epische Formel, in der Definition von Parry «eine Gruppe von Wörtern, die regelmäßig unter den gleichen metrischen Bedingungen gebraucht werden, um eine gegebene und essentielle Vorstellung auszudrücken».[10] Die Formelsprache, die sich besonders deutlich in immer wiederkehrenden Verbindungen von Substantiven mit Epitheta – «die rosenfingrige Morgenröte», «der vielduldende Odysseus» – zeigte, sei Ausweis mündlicher Dichtung: Die Sänger griffen auf ein traditionelles System von Formeln zurück, um ihre Lieder zu dichten und zu kommemorieren. Während sowohl Analytiker als auch Unitarier davon ausgehen, die Epen hätten sich mündlicher Gedichte bedient, seien aber selbst schriftlich verfaßt, sind Parry, Lord und ihre Nachfolger von einer Komposition im mündlichen Vortrag überzeugt.

Auch wenn die homerische Frage die Gemüter heute nicht so erhitzt wie noch vor fünfzig Jahren, bleibt sie umstritten. Die Analyse spielt zwar keine große Rolle mehr, wird aber noch von einzelnen, teilweise namhaften Gelehrten betrieben.[11] Ansonsten neigen deutschsprachige Philologen überwiegend zu unitarischen, ihre englischsprachigen Kollegen eher zu oralistischen Positionen. Die Unitarier führen die komplexe Struktur der Ilias und Odyssee, nicht zuletzt enge Beziehungen zwischen weit auseinanderliegenden Büchern, ins Feld, die, so ihre Argumentation, ohne Verwendung von Schrift nicht denkbar wären. Dafür ringen sie mit der Frage, wie die Epen im archaischen Griechenland schriftlich fixiert worden sein sollen. Sie müssen sich heiklen technischen Fragen stellen, etwa in welchem Medium man derartig lange Texte aufzeichnete. So sind uns keine beschriebenen Papyri oder Pergamentstreifen aus dem archaischen Griechenland erhalten. Die unbeholfenen Inschriften auf Vasen wecken zudem Zweifel, daß man bereits mehrere tausend Verse aufschreiben konnte. Noch schwerer wiegt die Frage, warum eine mündliche Kultur Dichtung, die ausschließlich im Vortrag zirkulierte, überhaupt schriftlich fixieren sollte.

Umgekehrt können sich die Oralisten auf die Mündlichkeit der archaischen Gesellschaft stützen, doch bleibt es allen Versuchen zum Trotz, Parallelen aus anderen epischen Traditionen zu finden, für viele Philologen schwer vorstellbar, wie in mündlicher Dichtung so umfangreiche und komplexe Werke entstehen konnten. Wir können die homerischen Epen nicht genau datieren, aber linguistische und historische Überlegungen deuten darauf hin, daß sie im 7., vielleicht bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. entstanden sind. Welcher institutionelle Rahmen konnte dafür sorgen, daß sie eine feste Form annahmen und über Jahrhunderte hinweg zuverlässig überliefert wurden? Mündliche Traditionen sind nur in Ausnahmefällen stabil, in der Regel werden sie dem Horizont der jeweiligen Gegenwart angeglichen. Es gibt zwar Zeugnisse, daß Sängergilden die homerischen Epen bei Festen wie den Panathenaien vortrugen, doch sie stammen aus späterer Zeit und dürfen nicht zu sehr belastet werden.

Obschon die homerische Frage wohl ein Rätsel bleiben und Gelehrten weiterhin Kopfschmerzen bereiten wird, können wir abschließend feststellen: Wie die Ilias weist die Odyssee Formelemente mündlicher Dichtung auf, die sie von späterer Literatur grundlegend unterscheiden. Diese Besonderheiten verhindern jedoch nicht, daß wir die homerischen Epen interpretieren können. Das ungelöste Problem der Genese enthebt uns nicht der Notwendigkeit der Deutung. Wir wollen uns nun die auffälligsten Charakteristika mündlicher Dichtung im frühgriechischen Epos ansehen und fragen, welche Rolle sie für die Interpretation spielen.

Formelsprache und typische Szenen

In der Formelsprache kommt der mündliche Ursprung der homerischen Epen und, folgen wir Parry und seinen Anhängern, auch ihre mündliche Komposition zum Ausdruck. Feste, wiederkehrende Fügungen von Wörtern bilden Bausteine, aus denen die Rhapsoden ihre Lieder zusammensetzten. Die formelhafte Verbindung von Namen mit Epitheta, «das steinige Ithaka», «die kluge Penelope», mag dem Leser zuerst ins Auge stechen, aber Formeln können einen ganzen Vers oder sogar mehrere Verse einnehmen. Den Tagesanbruch beschreibt etwa die Formel: «Als aber die rosenfingrige Morgenröte erschien.» Im Gelage finden wir oft die Verse: «Doch als jene das äußere Fleisch gebraten und von den Spießen gezogen hatten, teilten sie die Anteile aus und speisten die herrliche Mahlzeit.»[12]

Auf einer höheren Ebene setzt sich das Formelhafte in den sogenannten «typischen Szenen» fort.[13] Um wiederkehrende Handlungen wie das Opfer, die Versammlung oder das Bad darzustellen, bedient sich Homer fester Wortblöcke, die zum Teil aus Formeln bestehen. Er gibt die einzelnen Schritte der Handlung in einer festen Reihenfolge, aber mit unterschiedlicher Ausführlichkeit wieder. In der Ilias finden wir zum Beispiel vier ausführliche Rüstungsszenen. Die Reihenfolge, in der sich der Held rüstet, ist in allen Szenen gleich: Beinschienen, Brustpanzer, Schwert, Schild, Helm, Speere und Lanze. Aber während Homer die Rüstung des Paris in elf Versen erzählt, beansprucht das Ankleiden des Agamemnon 32 Verse. Die eingehende Beschreibung des Brustpanzers und des Schildes dehnt die Szene aus und bereitet Agamemnons Aristie, seine Auszeichnung in der Schlacht, vor. Auch die Szene, in der Achill im 19. Buch seine Rüstung anlegt, ist voll entfaltet, markiert sie doch einen Wendepunkt der Handlung.

Viele Bücher, zahllose Aufsätze sind der homerischen Formelsprache gewidmet und haben Parrys recht starres Bild der Formel in vielen Punkten verändert. So schwierig es bei manchen Phrasen auch sein mag zu bestimmen, ob es sich um Formeln handelt oder nicht: Es ist deutlich geworden, daß der Anteil formelhafter Sprache am Epos geringer ist als von den Pionieren der Oralitätsthese angenommen. Während generische Szenen wie das Gelage in hohem Maße auf Formeln zurückgreifen, überwiegt in vielen handlungsrelevanten Passagen eine nichtformelhafte Sprache.[14] Auch Parrys These, die Zwänge des Metrums hätten zur Ausbildung der Formelsprache geführt, ist umgedreht worden. So hat Gregory Nagy behauptet, die Formel habe das Metrum erzeugt.[15]

Vor allem hat man erkannt, daß Formeln nicht nur ein Mittel der Komposition und Erinnerung sind, sondern daß sie durch ihre Wiederholung auch Bedeutung stiften können.[16] In Parrys Augen waren viele Epitheta (Beiwörter) lediglich ornamental, metrisch bedingte Zusätze ohne semantischen Wert. Wenn etwa Achill am Lagerfeuer sitzt und als «schnellfüßig» bezeichnet wird, scheint eine solche Auffassung bestätigt zu werden. Ist diese Charakterisierung nicht widersinnig? Nicht notwendigerweise – benennt das Epitheton doch eine Eigenschaft, die Achill unabhängig von der spezifischen Situation zukommt. So kann der Formel «schnellfüßiger Achill» eine eigene Bedeutung jenseits des Kontexts innewohnen: Indem Homer auf eine Formel zurückgreift, ruft er ein in der Tradition fest etabliertes Bild des Helden auf. Er läßt nicht irgendeinen Achill, sondern die Figur, die auch in anderen Epen schnellfüßig genannt wird, auftreten, und fügt damit sein Werk in die epische Tradition ein.[17]

Aber auch ohne auf die epische Tradition zu verweisen, allein im Rahmen eines Gedichtes, können Formelsprache und typische Szenen signifikant sein. Betrachten wir ein Beispiel aus der Ilias:[18] Im 22. Buch bereitet Andromache ein Bad für ihren Gatten vor, Hektor ist aber bereits gefallen. Achill hat ihn gerade, nach langer Verfolgungsjagd, vor Trojas Toren umgebracht. Andromache, die Hektor am nächsten steht, erfährt jedoch zuletzt von seinem Tod. Homer spielt in dieser Szene mit den zwei Funktionen, die das Bad in der Ilias hat: Zum einen erfrischt es den aus der Schlacht heimkehrenden Recken, zum anderen reinigt es den Leichnam des Gefallenen. Hektors Tod lässt aus dem Erfrischungsbad, das Andromache anrichtet, das Bad zur Reinigung des Leichnams werden. Und nicht einmal dieses Bad wird Hektor zuteil, so lange sich Achill weigert, seinen Leichnam herauszugeben …

Formeln und formelhafte Sprache unterstreichen die Ironie (22.442–6):

Und sie rief den flechtenschönen Mägden durchs Haus,Ans Feuer zu stellen den großen Dreifuß, damit für HektorHeißes Badewasser da sei, wenn er aus der Schlacht heimkehrte –Die Kindische! Und sie dachte nicht, daß ihn, weit weg vom Bade,Durch die Hände des Achilleus bezwungen hatte die helläugige Athene.

Die Formel «wenn er aus der Schlacht heimkehrte» bezeichnet ansonsten stets dem Tod geweihte Helden, in einer Vorhersage des Zeus sogar Hektor (17.206–8):

Doch für jetzt will ich dir große Kraft verbürgen,Zum Entgelt dafür, daß dir nicht, wenn du aus der Schlacht heimkehrst,Andromache abnehmen wird die berühmten Waffen des Peleus-Sohnes.

Am Beispiel von «aus der Schlacht heimkehrend» zeigt sich, daß Formeln nicht nur Bausteine sind, die das Verfassen hexametrischer Verse ermöglichen und ihr Memorieren erleichtern. Sie können auch bewußt wiederholt werden, um Szenen in einen Vergleich zu setzen und dadurch Bedeutung zu erzeugen. Durch ihren sonstigen Gebrauch im Epos hat die Formel «aus der Schlacht heimkehrend» die Konnotation, daß ein Held eben nicht zurückkehren, daß er in der Schlacht fallen wird. Indem Homer die Formel im 22. Buch verwendet, unterstreicht er so abgründig wie subtil die Vergeblichkeit von Andromaches Tun.

Die Wendung «ans Feuer zu stellen den großen Dreifuß» findet sich bereits einmal in der Ilias, nämlich im 18. Buch, als Achill die Gefährten anweist, Patroklos’ Leichnam zu waschen (18.344). Auch diese Wiederholung ist nicht nur der epischen Kompositionstechnik geschuldet, sondern mit Bedeutung aufgeladen. Ebenso wie in der Formel «aus der Schlacht heimkehrend» klingt in dieser Phrase an, daß Hektor nicht mehr lebend in den Genuß eines Bades kommen, sondern – wie Patroklos – nach seinem Tod rituell gewaschen werden wird. Darüber hinaus unterstreicht die Wiederholung die kausale Verbindung zwischen Hektors und Patroklos’ Tod: Achill tötet Hektor als Rache dafür, daß Hektor seinen Intimus Patroklos umgebracht hat.

Der formelhafte Halbvers «ans Feuer zu stellen den großen Dreifuß» taucht ein drittes und letztes Mal im 23. Buch auf. Dort drängen die Griechen Achill dazu, ein Bad zu nehmen, doch dieser lehnt ab. Das erneute Echo des Bades von Patroklos’ Leichnam deutet an, daß Achill bereits im Schatten des Todes steht. Ebenso wie Hektor nicht mehr lebend, sondern als Leichnam gebadet wird, kann Achill, wie in der Odyssee beschrieben (24.43–5), erst nach seinem Tod rituell gereinigt werden. Die formelhafte Wiederholung unterstreicht die Parallele zwischen Mörder und Opfer: Beide erleiden einen vorzeitigen Tod. Weit davon entfernt, lediglich ein Kompositionsmittel zu sein, drückt die Formelsprache die Dynamik des Plots aus. In ihr kristallisiert sich die Kette von Morden heraus, die der Handlung im letzten Drittel der Ilias zugrunde liegt: Hektor bringt Patroklos um und wird dafür von Achill getötet, der damit, wie er aus einer Prophezeiung weiß, selbst sein Leben verwirkt.

Im homerischen Epos, dessen Formelsprache durch das Dichten im Vortrag geprägt ist, ist nicht jede Wiederholung so signifikant wie in der hellenistischen und augusteischen Dichtung, die fest in einer Buchkultur verankert ist. Gegen die ursprünglichen Annahmen der Oralitätstheoretiker hat sich aber gezeigt, daß Wiederholungen formelhafter Sprache bedeutsam sein können. Es gelten ähnliche Regeln, wenn auch andere Maßstäbe als für Anspielungen in der Literatur im allgemeinen: Je seltener das Wiederholte, je spezifischer der Kontext, desto plausibler ist es, von einer Anspielung zu sprechen. Der Satz «Es erschien aber die rosenfingrige Morgenröte», dutzende Male wiederholt in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, konstituiert keine Anspielung. Wenn aber ein Halbvers wie «ans Feuer zu stellen den großen Dreifuß» nur dreimal in der Ilias verwendet und jedes Mal auf das Bad eines Helden bezogen wird, der bereits gestorben oder im Begriff zu sterben ist, liegt es nahe, der Wiederholung Bedeutung beizumessen. Wir werden bei der Interpretation der Odyssee weiteren Fällen begegnen, in denen Formelsprache gezielt gebraucht wird, um einzelne Szenen in einen Vergleich zu setzen.

Homers Sprache und Stil

Auch wenn wir die Odyssee in deutscher Übersetzung betrachten, wollen wir über die Formelsprache hinaus einen kurzen Blick auf Homers Sprache und Stil werfen. Das homerische Epos unterscheidet sich nicht nur durch seine Versform, den Hexameter, vom alltäglichen Griechisch, es ist auch in einer Kunstsprache verfaßt, die so, wenn nicht im ausdrücklichen Bemühen, niemals und nirgends gesprochen wurde. Homer vermischt verschiedene Dialekte: Die Grundlage ist das Ionische, aber es finden sich auch aiolische und vereinzelt dorische Elemente. Zudem sind verschiedene Sprachstufen amalgamiert: Im großen und ganzen entspricht die homerische Sprache dem Griechischen des 8. und 7. Jahrhunderts, zugleich enthalten die Epen jedoch frühere Formen und Elemente. Bei einer Reihe von Wörtern zum Beispiel setzt das Metrum den Buchstaben Digamma, einen W-Laut, voraus, der zu Homers Zeit bereits aus dem Ionischen verschwunden war. Ein Beispiel dafür ist anax, das Wort für «Herr» oder «Herrscher», das aus metrischen Gründen oft als wanax gelesen werden muß. Seit der Entzifferung der Linear-B-Tafeln wissen wir, daß wanax bereits im Mykenischen belegt ist.

Die homerische Kunstsprache erschafft einen eigenen Kosmos, der schon der Lebenswelt des antiken Publikums entrückt war. Alte Formen und nicht mehr gebräuchliche Wörter verleihen dem Epos eine Patina und drücken formal die Kluft aus, welche die Helden von der Gegenwart trennt und in den folgenden Versen ein prägnantes Bild gefunden hat (Il. 20.285–7):

… Doch der ergriff einen Feldstein mit der Hand,Aineias, ein großes Werk, wie nicht zwei Männer ihn tragen,So wie jetzt die Sterblichen sind; doch der schwang ihn leicht auch allein.

Der Eindruck, den die homerische Sprache auf die Griechen machte, zeigt sich nicht zuletzt darin, daß bis in die Kaiserzeit Dichter, aber auch Prosa-Autoren homerische Wörter in ihre Texte einflochten, wenn sie Erhabenheit anstrebten oder etwas als ehrwürdig darstellen wollten. Die Schadewaldtsche Übersetzung der Odyssee, die, hier und dort leicht abgewandelt, in diesem Buch zitiert wird, verzichtet zwar anders als seine Ilias-Übersetzung auf die Versform, fängt aber, ohne unlesbar zu werden, die archaisierende Wirkung der epischen Kunstsprache ein.

Homers Sprache und Stil sind nicht nur ehrfurchtgebietend, sie sind auch höchst lebendig. Bereits in der Antike priesen Leser die enargeia, die Anschaulichkeit, der Ilias und Odyssee: So bildlich sei die Erzählung, daß Zuhörer und Leser die Handlung zu sehen meinten. Auch moderne Homerforscher betonen immer wieder, wie sehr die Epen die Vorstellungskraft ansprächen. Sie stehen aber vor einem Problem: In Ilias und Odyssee finden sich nur wenige und knappe Beschreibungen; Homer verliert nicht viele Worte über den Raum, in dem sich seine Helden bewegen. Es wäre beispielsweise unmöglich, auf der Grundlage der homerischen Angaben ein Bild von Odysseus’ Hof zu zeichnen. Eine deutsche Philologin hat das Problem auf den Punkt gebracht: «Wie wird also – so muß man das Paradox formulieren – Homer anschaulich, ohne anschaulich zu sein?»[19]

Zur Lösung des Problems können jüngere kognitionswissenschaftliche Arbeiten beitragen.[20] Psychologen und Philosophen haben die bis in die 1990er Jahre hinein weit verbreitete Annahme verworfen, nach der wir unsere Sinneseindrücke zu einer Photographie-ähnlichen Darstellung des Wahrgenommenen im Bewußtsein verdichten. An die Stelle dieses piktorialistischen ist ein handlungsbezogenes Modell getreten. Zahlreiche Experimente belegen, daß wir unsere Umgebung nur sehr selektiv wahrnehmen. Wir tragen kein Bild des Wahrgenommenen in uns, sondern richten unsere Aufmerksamkeit auf Aspekte, die für unser Handeln relevant sind oder werden können. Wenn wir zum Beispiel einen Gegenstand suchen, um ein Bild an der Wand aufzuhängen, und einen Hammer sehen, nehmen wir nicht wahr, ob der Schaft braun oder schwarz ist, sondern konzentrieren uns auf Eigenschaften, die seinen Gebrauchswert für uns bestimmen, also etwa darauf, ob der Schaft gut in der Hand liegt und der Kopf groß genug ist, um den Nagel in die Wand zu schlagen. Haben wir trotzdem das Gefühl, unsere Umgebung vollständig wahrzunehmen, so liegt das daran, daß wir stets die Möglichkeit haben, unsere Aufmerksamkeit über die gerade wichtigen Aspekte hinaus auch auf andere zu richten.