Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Mit seinem Freund war Nuguse neunzehneinhalb Stunden in einer Boeing 737-800 der Kenya Airways unterwegs gewesen, um Berlin zu erreichen. Es war Glück, dass beide einen Arbeitsplatz in einer Potsdamer Großdruckerei zugesagt bekamen, ohne zuvor vorstellig geworden zu sein. Das verdankten sie Martin Vogelsang, der im Auftrag der HVA in der Botschaft der DDR in Maputo tätig war und die Spionageabwehr Mosambiks beriet. Während seines Einsatzes, am 19. Oktober 1986, stürzte das mosambikanische Regierungsflugzeug, eine Tupolew Tu-134A-3, auf einem Flug vom Flughafen Mbala in Sambia nach Maputo auf dem Territorium der Republik Südafrika ab. Unter den getöteten Passagieren befand sich der mosambikanische Staatspräsident Samora Machel. Nach dem Mord an Machel lernte Vogelsang den Kriminalbeamten Samuel Berhane kennen. Gemeinsam arbeiteten sie an der Untersuchung des Falles. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die dazu führte, dass sein Sohn Nuguse und Alem Manuel Diogonis ihre Arbeit in Deutschland antreten konnten. Doch Diogonis kam nicht, um seine deutsche Sprache zu verbessern und Geld zu verdienen. Die Vergeltung eines Sohnes, der seinen 1986 brutal ermordeten Vater - Auge um Auge, Zahn um Zahn - rächen will, beginnt mit einem Mord, der in einer Katastrophe zu enden droht. Fiktiv und völlig frei erfunden sind die Handlung und der terroristische Hintergrund dieses Kriminalromans ebenso wie es die handelnden Personen sind, soweit es nicht Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sind. Die in den Beziehungen zwischen der DDR und Mosambik vor 1990 auf beiden Seiten geschehenen Verbrechen entsprechen allerdings den Tatsachen bis ins Detail.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

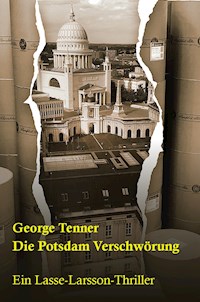

Die Potsdam-Verschwörung

1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. KapitelAnhang1. Kapitel

Druckzentrum Potsdam,

ein Sonntagnachmittag im Jahr 2010

Als Susann Dienhart an ihrem Arbeitsplatz in der wichtigsten Druckerei der Landeshauptstadt, in der mehrere bundesweit anerkannte Zeitungen und Publikationen gedruckt wurden, eintraf, stutzte sie. Sie schaute zur Uhr. Kurz nach vier am Nachmittag. Das große Papierlager, das sie auf dem Weg vom Parkplatz durchquerte, war hell erleuchtet.

Der gelbe Gabelstapler mit der schwarzen Kabine, der ausgerüstet war mit einer überdimensionalen Zange zur Bewältigung der großen, schweren Papierrollen, stand mitten in einer der schmalen Fahrstraßen in der blitzsauberen Halle. Er hatte exakt eine der Rollen in der Zange, die zum Druck der Tageszeitungen vonnöten war.

Ulrich Werfel, dessen Aufgabe es war, diesen Gabelstapler zu bedienen, war ein Mann von 64 Jahren, der zur Vorbereitung der Arbeitsmaschinen immer zwei Stunden vor den anderen Mitarbeitern der Schicht da war, um, wann immer er konnte, die großen Papierrollen in selbst gewählter Einsamkeit für den jeweiligen Druckauftrag vorzulegen. Anschließend stellte er den Stapler weg und schaltete die Deckenbeleuchtung aus. Das machte er seit vielen Jahren in gewohnter Regelmäßigkeit so zuverlässig, dass die abgestellte Maschine, die Susann Dienhart noch nie so zurückgelassen gesehen hatte, ihr Gefühl des Unbehagens auf den Plan rief. Sie ist schon fast vierzig Jahre im Unternehmen, aber erst seit Kurzem als Schichtleiterin in der Rotation, die einzige Frau in dieser Männerdomäne. Sie würden sich jetzt sputen müssen, denn das Vorlegen der schweren Rollen brauchte Zeit. „Immer passiert bei mir etwas“, dachte sie und begann, die Arbeitsschritte, die Werfel zu bewältigen hatte, nachzuvollziehen. Dabei stellte sie fest, dass Werfel an diesem Tag noch keine der Rollen, die für den Nachdruck gebraucht wurden, an die Maschinen bewegt hatte. Was war geschehen? Als sie den Mann nicht fand, blieb sie schließlich vor der Tür des Farbtankraums stehen. Werfel war einer der Männer, der einen Schlüssel zu diesem Raum besaß. Vielleicht, so dachte Dienhart, wäre Werfel beim Weg durch den Rollenkeller schlecht geworden. Instinktiv drückte sie die Klinke herunter. Der Raum war abgeschlossen. Hinter ihr tauchte einer der Mitarbeiter seiner Schicht auf. Manche Drucker haben eine weite Anfahrt zur Arbeit, und sind am Sonntag schon zeitig da, wenn auf den Straßen rund um Berlin nicht viel los ist.

»Hallo Frau Dienhart«, grüßte Marco Wexler.

»Hast du Ulrich gesehen?«, fragte Susann Dienhart.

Wexler schüttelte den Kopf.

»Schau du in den Herrentoiletten nach, vielleicht ist ihm schlecht geworden«, sagte Susann Dienhart.

Wexler machte sich sofort auf den Weg, die von den Arbeitern benutzen zwei Toiletten aufzusuchen.

Susann Dienhart war beunruhigt. Sie würde sich ebenfalls weiter nach Ulrich Werfel umsehen. Vielleicht war er ja hochgegangen in den Kraftfahrerpausenraum. Dort konnte er Kaffee trinken und gleichzeitig rauchen. Abrupt blieb sie stehen, drehte sich um und ging die wenigen Meter zum Zwischentankraum zurück. Sie schloss mit ihrem Universalschlüssel den Raum auf. In dem fensterlosen Raum brannte das Licht. Vor dem geöffneten Tank mit der schwarzen Farbe lag Ulrich Werfel. Mit zwei, drei Riesenschritten war die Schichtleiterin neben dem Mann.

»Ulrich, was ist los? Geht es dir nicht gut?« Sie beugte sich zu ihm herunter und fühlte an dessen Hals nach dem Puls. Sie konnte keinen Herzschlag feststellen. Jetzt nicht durchdrehen, dachte sie. Über ihr Handy rief sie den Leiter der Abteilung Druck, der keinen Dienst hatte, an. Mit wenigen Sätzen berichtete sie, was sie vorgefunden hatte. Martin Vogelsang kannte seine Kollegin und wusste, dass die keinen Scherz macht.

»Vor allen Dingen müssen wir jetzt ruhig bleiben und die Produktion nicht gefährden«, sagte er. »Du glaubst wirklich, dass Ulrich tot ist?«

»Ich habe an seiner Halsschlagader keinen Puls gefühlt.«

»Wie viele Leute hast du schon da?«

»Nur Marco Wexler, aber die anderen Kollegen müssen auch gleich kommen, einige habe ich schon auf dem Parkplatz gesehen. Ich kümmere mich gleich darum.«

»Du organisierst erst einmal, dass die Rollen vorgelegt werden. Vielleicht ist in der Weiterverarbeitung jemand da, der den Stapler fahren kann. Aber unter Aufsicht. Während die Leute arbeiten, rufst du den ärztlichen Notdienst und sagst an der Wache Bescheid.«

»Der wird den Tod feststellen, nichts weiter«, sagte Susann Dienhart.

»Bis ein normaler Bereitschaftsarzt kommt und das ebenfalls festgestellt hat, vergeht mindesten eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn er das festgestellt hat, passiert erst einmal gar nichts. Es sei denn, er vermutet eine unnatürliche Todesursache. Hast du irgendwelche Anzeichen dafür gefunden?«

»Nein. Aber ich habe den Mann nicht bewegt.«

»Immerhin kann es sich um einen Unfall handeln und die Berufsgenossenschaft ist dann sehr gründlich. Der Notarzt wird schon wissen, was dann zu tun ist. Und halte die Nachricht vor den Jungs zurück, bis die Arbeit in Gang gekommen ist. Sag nur, dass Werfel ausgefallen ist. Ich selbst bin auch in fünfzehn Minuten vor Ort. Dann regle ich das.«

»In Ordnung.«

Während Martin Vogelsang sich hastig fertig machte, um schnellstens die Abläufe in der Druckerei zu händeln, verschloss die Schichtleiterin die Tür wieder sorgfältig und ging hinaus, um die notwendigeren Vorkehrungen für den Druck während der Nacht vorzubereiten. Sie traf die Drucker, die in dieser Nacht Dienst hatten, im Aufenthaltsraum an. Auch einige Mitarbeiter aus der Weiterverarbeitung.

»Habt ihr draußen nichts zu tun?«, fragte Susann Dienhart. »Ulrich geht es nicht so gut. Der ist ausgefallen. Wir müssen uns um das Papier kümmern.« Sie schaute den Mosambikaner Alem Manuel Diogonis an. »Ich habe dich schon Stapler fahren sehen. Kannst du das machen?«

Diogonis nickte.

»Du gehst mit ihm raus, Tobias«, sagte die Schichtleiterin, »achte darauf, dass er alle Maschinen ausreichend versorgt, auch für die Vorprodukte morgen früh.«

Die beiden Männer verließen den Raum. Langsam kam das Tagesgeschäft in Gang, ohne dass Susann Dienhart die Truppe vom Zustand Ulrich Werfels unterrichtet hatte.

Kurz darauf kam Martin Vogelsang.

»Hast du den Notarzt schon verständigt?«

»Ich habe auf Dich gewartet«.

Vogelsang hatte das erwartet. »Gut, wir werden ihn jetzt zusammen finden.«

Die beiden gingen zum Farbraum. Seine Kollegin schloss auf. Martin Vogelsang beugte sich hinunter und fühlte an der Halsschlagader. Er schaute Susann Dienhart hart an und schüttelte langsam den Kopf.

»Ich rufe jetzt den Notarzt«, sagte er, und wählte die 112.

Sie gingen in die Halle zurück, während Vogelsang vom Handy aus mit der Leitstelle sprach. Als sie die Halle betraten, kam Wexler auf sie zu.

»Wir können jetzt die Bahnen einziehen, die restlichen Rollen legen wir im Laufe des Abends nach.«

»Worauf wartest du dann noch?«, erwiderte die Schichtleiterin.

Kurze Zeit später ertönten die ersten Warnsignale und die großen Druckmaschinen setzten sich in Bewegung.

2. Kapitel

Benz, Usedom

Als Lasse Larsson mit seiner Frau und der kleinen, dreijährigen Tochter Elina von der Fritz-Behn-Straße in Benz in die Wilhelm-Böckler-Straße einbog, stockte ihm der Atem.

»Ich glaube es nicht«, sagte er, als er die Parksituation sah. Auto an Auto stand dicht an dicht quer vor dem unteren Teil der bekannten Benzer Mühle vorgelagerten Straße. Langsam fuhr er an der Schlange der abgestellten Fahrzeuge vorbei.

»Schau, da fährt einer raus«, sagte Monika Larsson aufgeregt.

Wie so oft hatte Larsson wieder einmal Glück, einen der rar gewordenen Parkplätze zu finden.

»Steigt beide aus, Monika«, sagte er, als er rückwärts so an den Parkplatz gefahren war, dass er die beiden nachfolgenden Fahrzeuge davon abhielt, die Lücke für sich zu nutzen.

Die Frau stieg aus, nahm das Kind aus dem Sitz und ging mit ihm auf die linke Seite der Fahrbahn, die für die Fußgänger reserviert war.

Inzwischen fädelte Larsson seinen Wagen so in die Lücke, dass die Fahrer der daneben parkenden Autos ihre Fahrzeuge ohne jede Beschädigung besteigen konnten. Er nahm die Tasche mit den Laufschuhen, verschloss den Wagen. Seine Frau war, mit dem Kind an der Hand, langsam bergan bis zu dem Teil des kürzeren Weges der sich gabelnden Straße gekommen, den nur noch Fußgänger zur imposanten, 1818 erbauten Holländermühle, emporsteigen konnten.

»Hättest warten können«, sagte er.

An der Stimme ihres Mannes erkannte sie, dass er die Entscheidung, hier mitzulaufen, bereits bereute. Schließlich hatte er keinerlei Lauftraining. Alles, was er stets trainierte, waren seine Armmuskeln. Nicht selten ärgerte sie sich darüber, dass er dazu sein Bett im gemeinsamen Schlafzimmer nutzte. Dann legte er sich quer zum Bett, legte die Füße auf den Rand, und begann, in dieser Position Liegestütze zu machen.

»Du weißt, Elina kann noch nicht so schnell laufen.«

»Ich auch nicht«, maulte Larsson.

»Dann hättest du vielleicht anstatt des 7,5-Kilometer-Laufs die Walkingstrecke von nur 5,7 Kilometern nehmen müssen. Ich weiß ohnehin nicht, wozu du dir diese Stöcke angeschafft hast, die mich immer nerven, wenn ich den Einkauf im Kofferraum unterbringen muss.«

Sie erreichten das Plateau, auf dem im Hintergrund die Mühle thronte. So eine Masse Menschen wird hier nicht jeden Tag herumwuseln, dachte Larsson. In der linken Ecke sammelten sich die ersten Läufer. Lange Biertische, wie sie vor Zelten stehen, waren aufgebaut und wurden eifrig umlagert. Aus der rechten Ecke, von einem etwas erhöhten Standort, erhielten die Teilnehmer des Laufes letzte Anweisungen, sich für den Lauf registrieren zu lassen, und sich nunmehr am Sammlungspunkt links neben der Mühle einzufinden.

»Ich geh‘ dann schnell mal«, sagte Larsson, und war im Nu vor der Registrierungsstelle.

Zwei Tische weiter saß Marie-Louise Seidl, die Larssons unlängst bei einer Zusammenkunft einiger Freunde kennengelernt hatte. Sie winkte Monika zu und zeigte auf zwei noch leere Plätze.

»Was macht denn Ihr Mann? Will er mitlaufen?«, fragte sie.

»Er möchte das«, antwortete Monika Larsson. »Ich bin nur nicht sicher, dass er das wirklich will. Mehr als sieben Kilometer am Stück ist nichts für Leute in seinem Alter, wenn sie nicht trainiert haben.«

Marie-Louise Seidl lachte auf. »Sie sollten ihn überreden, hierzubleiben. Mein Mann bereitet gerade ein wundervolles Essen zu. Ich würde mich freuen, wenn Sie daran teilnehmen.«

»Sie kennen doch die Männer. Ich denke nicht, dass wir ihn von der Teilnahme an dem Lauf abhalten können. Er ist überzeugt davon, etwas Gutes zu tun. Schließlich gehen die Einnahmen aus den Startgeldern dem ambulanten Kinderhospizdienst Leuchtturm e. V. zu, dessen ganz großes Ziel es ist, ein stationäres Kinderhospiz in Mecklenburg-Vorpommern aufzubauen. Aber Sie können sich ja denken, dafür sind ganz viele Spenden nötig, da die Krankenkassen nur einen geringen Teil der Kosten tragen.«

»Die Teilnahme am Lauf ist nicht zwingend nötig, um eine Spende loszuwerden«, insistierte Marie-Louise Seidl.

Larsson hatte seine Startnennung abgewickelt. Er winkte strahlend zu Monika herüber.

»Sehen Sie ihn an. Glauben Sie wirklich, er ließe sich von seinem Vorhaben abbringen?«

»Sie haben recht, aber vielleicht kommt er zu uns, wenn er zurück ist. Sie können dann die Zeit auch gut überbrücken und …«

Das Klingeln des Smartphones in der Jackentasche Monika Larssons unterbrach ihr Gespräch.

»Ja, bitte.«

»Niclas Schorn, guten Tag Frau Larsson. Kann ich bitte Ihren Mann sprechen.«

Monika Larsson schaute nach ihrem Mann. Gleich würde er kommen, um die Laufschuhe anzuziehen.

»Wenn Sie einen kleinen Moment warten, Herr …«

»Schorn.«

»Herr Schorn.« Sie winkte ihrem Mann zu, und zeigte auf das Smartphone.

»Wer ist es denn?«, fragte Larsson, als er seine Frau erreicht hatte.

»Schorn«, sagte sie leise und gab ihm das Smartphone.

»Hallo Frau Seidl«. Larsson hob die Hand und lächelte Marie-Louise Seidl zu.

»Niclas, was verschafft mir die Ehre?« Larsson drehte sich ab und ging einige Schritte zur Seite, damit seine Frau nicht hörte, was er sagt.

»Wenn du mich so direkt fragst, ein Anschlussauftrag.«

»Im Augenblick ist das ganz schlecht. Ich habe mich gerade für einen Siebeneinhalbkilometerlauf angemeldet und gleich geht es los. Ziehe mir nur noch schnell die Schuhe an. Die Konkurrenz steht schon in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen.«

»Vergiss das, Lasse. Wenn du an einen wirklich guten Auftrag kommen willst, treffen wir uns morgen früh um zehn in Kleinmachnow.«

»In Kleinmachnow? Was soll ich dort?«

»Eine kleine Villa anschauen, in der du alleine oder, wenn du es möchtest, mit deiner Familie übergangsmäßig wohnen kannst.«

»Wo liegt der Haken?«

»Kein Haken. Du gehst ganz normal in einer Druckerei arbeiten, allerdings im Schichtdienst.«

»Druckerei. Ich habe keine Ahnung von Druckerei.«

»Du brauchst keine Ahnung. Vielleicht ein wenig Gabelstapler fahren oder Papier sortieren, Farbe in Tanks einfüllen oder so …«

»Das letzte Mal, Niclas, gab es auch keinen Haken. Da habe ich nur beinahe mein Leben verloren.«

»Du übertreibst. Denke an die schöne Wanderung, die wir beide durchs Erzgebirge gemacht haben, an den Luchs und die Wildschweine.«

»Nein.«

»Hörtest du später vom Salär, das du ausschlägst, würdest du dich sonst wohin beißen.«

Nur entfernt klang der Start zu ihm herüber. »Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins … los!«

»Scheiße!«

»Was ist scheiße?«

»Der Lauf ist ohne mich gestartet.«

»Sieh das einfach mal positiv«, sagte Schorn. »Nun hast du Zeit, mir zuzuhören.«

Larsson dachte: Er hat recht. Ich kann mir ja wenigsten anhören, worum es da geht.

»Ich bin hier umringt von den Angehörigen der Läufer und vielen Urlaubern«, sagte er. »Ich kann dich kaum hören.«

»Wann bist du zu Hause?«

»Spätestens in zwei Stunden. Mach wenigstens eine Andeutung.«

»Es gab einen Mord an einem älteren Mann in dem Laden.«

»Das wäre ein Fall für die Kriminalpolizei, nicht für euch, Niclas. Bist du noch da?«, fragte Larsson, als es am anderen Ende der Leitung still blieb.

»Vigilia pretium libertatis – Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit!«, sagte Schorn schließlich. »Mehr kann ich dir am Telefon nicht sagen. Wirst du kommen?«

»Zehn Uhr in Kleinmachnow«, sagte Larsson.

Schorn nannte ihm die Adresse.

Larsson ging die wenigen Meter zum Tisch zurück, von dem ihn Monika erwartungsvoll entgegensah.

»Na, was Unangenehmes?«, fragte Monika.

Er hob die Schultern.

»Jedenfalls hat er mir das Mitlaufen versaut«, sagte er.

»Das macht dich unsagbar traurig«, lästerte sie. »Wir haben eine Einladung zum Essen, die dir sicher mehr gefallen wird.«

»Peter ist schon beim Kochen«, sagte Marie-Louise Seidl. »Es wär schön, wenn ihr mitkommen würdet.«

»Gut«, sagte Larsson. »Aber wir bleiben nur eine Stunde. Elina wird das sonst zu viel.«

»Abgemacht. Ich freue mich.«

»Die Kochkünste deines Mannes sind besser als meine eigenen. Da ist es nicht schwer, mich zu überzeugen.«

»Habe ich es Ihnen nicht gesagt. Mein Mann ist schnell zu trösten, wenn es darum geht, nicht mitlaufen zu müssen.

»Eigentlich können wir schon gehen«, sagte Marie-Louise Seidl. »In meinem Garten sitzen wir sicherlich gemütlicher als hier.«

»Hast du einen Zettel und einen Kugelschreiber für mich?«

Monika Larsson gab ihm das und Larsson notierte sich die Adresse in Kleinmachnow. Dann steckte er den Zettel ein.

*

Für die 300 Kilometer von Loddin auf Usedom nach Kleinmachnow im Süden Berlins, hatte Larsson dreieinhalb Stunden Fahrt eingerechnet. Die Fahrt durch Berlin hatte er unterschätzt. Der Verkehr lief mehr als zäh. Auch das letzte Stück auf der Avus zog sich hin. Als er schließlich vor der Adresse hielt, war er acht Minuten über der vereinbarten Zeit.

Vor dem Haus parkte ein unscheinbarer Ford in mausgrauer Farbe mit Hamburger Kennzeichen. Er klingelte.

Schorn kam aus dem Haus.

»Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt! Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt Euer Säumen«, wurde er mit einem Wallensteinzitat begrüßt.

»Lästere nur. Bist ja mit einem flotten Wagen hier«, sagte Larsson grinsend.

»Das ist nicht meiner«, sagte Schorn. »Es ist dein Fahrzeug, wenn du den Job annimmst. Schließlich musst du zwölf Kilometer zu deiner Arbeitsstätte fahren. Ein größeres Fahrzeug würde die Legende nicht stützen, die wir für denjenigen gestrickt haben, der den Auftrag übernimmt.«

Sie gingen um das Haus herum in den Garten, der nur durch eine Mauer vom beginnenden Wald abgetrennt war.

»Schön hier«, sagte Larsson. »Aber was soll die Mauer?«

»Es ist eines der Häuser, welche früher das MfS der DDR als konspirativen Treffpunkt nutzte. Als wir es übernahmen, haben wir uns entschlossen, die Mauer zu belassen. Sollte sich jemand nachts dort zu schaffen machen, gehen Scheinwerfer an.«

Larssons Gesicht zeigte ein spöttisches Lächeln, als er sagte: »Da ist es ja historisch besetzt.«

»Sie haben hier eine Zeit lang Doppelgänger für die Westarbeit geschult. Später bekam das Haus ein Doppelspion, der aus der Bundesrepublik in den Osten geflohen war. Weil er in der Folge lange Zeit Material über den DDR-Sicherheitsapparat nach Köln lieferte, organisierte das Bundesamt für Verfassungsschutz die „Operation Veronika“ und ermöglichte ihm im letzten Moment, kurz vor seiner Verhaftung, die Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland.«

Die beiden Männer betraten das Haus über den Terrasseneingang, den Schorn offengelassen hatte.

»Das sind ja Möbel aus den 70er Jahren«, sagte Larsson.

»Zeitlose Qualitätsmöbel aus Hellerau. Sven Baumgaertner wird sich schon wohlfühlen.«

»Sven Baum …«

»Baumgaertner, mit a e«, erläuterte Schorn.

»Wer ist denn das?«

»Derjenige, der den Job annimmt.«

»Sicher hast du auch schon eine Legende für denjenigen fertig.«

»Aber sicher. Möchtest du Kaffee?«

Larsson nickte.

Schorn schloss die Tür zum Ausgang der Veranda. Dann ging er, Larsson im Schlepp, zur offenen großen Essküche.

»Die Küchenmöbel wiederum habt ihr sicherlich erneuert. Sie erinnern mich an das Dänische Bettenlager. Zumindest der große viereckige Tisch und die Stühle.«

»Dir scheint nichts zu entgehen. Immerhin gibt’s hier eine gute Kaffeemaschine. Espresso, Cappuccino oder Latte macchiato. Was darf es sein?«

»Eine De‘Longhi Magnifica Esam 3000 B«, sagte Larsson anerkennend. »Latte, wenn es die Maschine schafft.«

Schorn ließ die Maschine Milch aufschlagen. Das erhitzte sie auf 70 Grad. Er goss sie in zwei Gläser. Dann ließ er zwei Portionen Espresso laufen, die er in einer kleinen Kanne auffing.

»Es ist wie eine kleine Wissenschaft, einen richtigen Latte macchiato zuzubereiten«, sagte er. Als sich die Milch vom Schaum getrennt hatte, goss er den heißen Espresso langsam hälftig in die beiden Gläser.

»Man könnte denken, du hast das gelernt«, stellte Larsson fest. Er bewunderte, wie sich drei Schichten, hervorgerufen durch ungleiche Dichte, die durch den unterschiedlichen Wärmegrad Heß verursacht wurden, bildeten. »Sieht saulecker aus«, sagte er anerkennend.

Schorn brachte die beiden Gläser an den Tisch, auf dem schon seine Aktentasche lag.

»Die Tasche hast du wohl immer dabei, wenn du Leute requirierst?«

Schorn nahm den ersten Schluck.

»Mit einem Handschlag geht es eben nicht immer«, sagte er.

Auch Larsson nippte an seinem Latte macchiato.

»Er ist, wie ich schon bei der Zubereitung sagte, saulecker. Auch im Geschmack … Und nun benutzt das BKA das Haus, um einen Spion einzuquartieren.«

Schorn lachte auf. »Das Haus befand sich zu DDR-Zeiten im Eigentum des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Bundesrepublik, als Rechtsnachfolger hat es dem BKA überlassen.«

»Und ihr nutzt es, wie eure Vorgänger es genutzt haben«, stellte Larsson fest.

»In der Vorgehensweise, Lasse, ähneln sich die Dienste der Welt.«

»Das scheint mir auch so.«

»Das Haus hat vier Zimmer und die Küche. Solltest du annehmen, wäre es gut, hin und wieder deine Familie herzuholen. Für die Erledigung des Auftrages ist es nicht ausgeschlossen, dass du deine Arbeitskollegen mal zum Essen einlädst.«

Larsson dachte nach. Das Haus soll ein Bestandteil meines Auftrages sein, nicht nur eine Unterkunft.

»Ich bin nicht der, der fremde Menschen in seiner Umgebung duldet«, sagte Larsson.

»Manchmal muss man über seinen Schatten springen. Das ist ja nicht so, Lasse, dass du hier mit irgendeinem Fremden zusammenleben sollst. Machen wir erst einmal einen Rundgang durchs Haus. Küche und Wohnzimmer hast du schon gesehen. Jetzt ist das Obergeschoss dran.«

Sie gingen die Treppe hinauf. Vom langen Korridor gingen zwei Zimmer ab.

»Da haben wir das kleine Schlafzimmer mit zwei Betten«, sagte Schorn, als er die Türe des ersten Zimmers öffnete.

Das sind mit Sicherheit nicht die Originalmöbel aus der Vorwendezeit, dachte Larsson.

»Da hat sich aber jemand mit der Einrichtung Mühe gegeben«, sagte er anerkennend.

»Es ist erst ein halbes Jahr alt, und kommt von Musterring.«

Aus dem Schlafzimmer schaute er hinaus auf die Mauer und versuchte, in den Wald hinein zu sehen, was ihm nicht recht gelang. Das zweite Zimmer war das eigentliche Elternschlafzimmer, ausgestattet mit einem langen Spiegelschrank und einem 2 x 2 Meterbett.

Larsson dachte sich seinen Teil. Bevor er hier schlafen würde, nahm er sich vor, das gesamte Haus mit dem RD-10 LawMate nach Spionageräten abzusuchen. Die GsmMarket s.r.o. in der Nám. Osloboditelov 10, in 07101 Michalovce, in der Slowakei bot mehrere unterschiedliche Geräte dafür an. Am geeignetsten für die Überwachung des Zaunes fand Larsson die Victure HC600 Wildkamera mit Bewegungsmelder, Nachtsicht, Camouflage, 20MP.

»Woran denkst du?«, fragte Schorn.

»Ich überlege mir gerade, ob es meiner Frau hier gefallen würde«, log er.

»Und, würde?«

»Ich will mal so sagen. Sie bleibt, wo sie ist. Wenn sie hier gebraucht wird, kann sie ja für zwei, drei Tage kommen«, sagte Larsson und zeigte auf eine Bodenluke am Ende des Flurs.

»Eine Dachluke«, sagte Schorn. »Die muss uns nicht interessieren.«

»Dann haben wir hier oben alles. Ist das Haus unterkellert?«

»Ja.«

»Gut, lass uns jetzt runtergehen.«

Die beiden Männer gingen die Treppe hinunter.

»Dir wird der Keller gefallen, Lasse«, sagte Schorn, und kniff ein Auge zu.

»Oha«, sagte Larsson, als er die Regale sah. Er zählte mehr als 20 Flaschen verschiedenster Weine. Alles sah sehr gepflegt aus. Und genau das machte ihn misstrauisch. Aus eigener Erfahrung wusste er, dass kaum jemand in der Lage war, solch eine militärische Ordnung in einem Keller dauerhaft zu erhalten. Jemand musste sehr genau gearbeitet haben. Larsson war sich klar darüber, auch diesen Raum unter die Lupe zu nehmen.

»Zufrieden?«, fragte Schorn, als er Larsson beobachtete.

»Hier hat scheinbar ein ganzes Bataillon das Haus klinisch rein gemacht«, sagte Larsson lächelnd.

»Ein Bataillon nicht. Aber ja, wir haben vor, das hier ordentlich zu übergeben, sodass derjenige, der dieses Haus nutzt, nicht anfangen muss, sauber zu machen. Gehen wir hoch und besprechen, was deine Aufgabe wäre, wenn wir uns einig werden.«

Sie verließen den Keller und gingen zurück in die Küche, auf deren großen Tisch Schorns Aktentasche lag.

»Kommen wir zu der Aufgabenstellung.«

»Ihr sucht jemanden, der hilft, den Mord an einem älteren Arbeiter der Druckerei aufzuklären.«

»Exakt«, sagte Schorn.

»Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Für Mordermittlungen ist das LKA zuständig, also das LKA Brandenburg in Eberswalde.«

»Du bist misstrauisch, Lasse. Also hast du schnell nachgeschaut, wer für die Aufklärung zuständig ist.«

Larsson nickte.

»Alle Verhöre sind bisher ins Leere gelaufen. Die Kollegen haben einen Verdacht, aber dem liegen keine Fakten zugrunde. Jeder der Männer, die an diesem Spätnachmittag Dienst hatten, könnte theoretisch der Mörder sein. Die Wahrheit ist, dass es eine Verbindung zu der Druckerei gibt, die den Staatsschutz auf den Plan gerufen hat.«

»Und?«

Schorn wiegte den Kopf.

»Du willst es mir nicht sagen«, stelle Larsson fest.

»Ich habe es dir schon gesagt, als wir zusammen telefonierten. Vigilia pretium libertatis – Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit!«

»Das klingt nach einer Geheimdienstoperation.«

»Die Sicherheit unseres Landes ist davon betroffen«, sagte Schorn, während er einen schmalen Ordner aus seiner Tasche nahm. »Würde ich es dir jetzt sagen, was ich nicht darf, wärst du bei deinen Nachforschungen so beeinflusst, dass du die Lage nicht objektiv darstellen kannst. Aber ich werde es dir in dem Augenblick sagen, wenn du nahe genug dran bist.«

Das erinnert mich an die Zusammenarbeit, die wir in Karlsbad hatten, dachte Larsson, die sollte auch ungefährlich sein.

»Der Ford läuft auf den Namen Sven Baumgaertner, Tischbeinstraße 15 in Hamburg Barmbek.« Schorn legte den Kraftfahrzeugschein auf den Tisch. Dann nahm er den Personalausweis in die Hand. »Der echte Sven Baumgaertner ist gerade aus Hamburg weggezogen. Nur für den Fall, dass irgendjemand sich dafür interessiert. Es war eine Dreizimmerwohnung im Hochparterre mit Balkon. Und er fuhr das gleiche Modell von Ford in eben dieser mausgrauen Farbe und mit der Registriernummer.«

»Ein Geheimdienst muss den Legendenspender unter Kontrolle halten. Was ist, wenn Sven Baumgaertner plötzlich stirbt und ich mit dieser Identität durch die Gegend fahre. Also was, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme und der echte Sven Baumgaertner schon als Toter verzeichnet ist?«, sagte Larsson.

»Das sollte deine kleinste Sorge sein. Wir haben den Legendengeber absolut auf dem Schirm.«

»Du machst alles wasserdicht, Niclas. Mit dem Haus ist nichts anders, als es vor der Wende war. Mal angenommen, ich würde den Job annehmen. Was verdiene ich da?«

»Tausend Euro … pro Tag und die Spesen. Und zur Legende gehört, dass deine Frau das Haus von ihrer Lieblingstante geerbt hat. Okay?«

Tausend pro Tag. Ich muss sehr auf mich aufpassen, dachte Larsson.

»Wenn es einen Kontakt vom Staatsschutz zum Objekt gibt, wozu dann diesen Umweg, Niclas?«

Er gab keine Antwort auf die Frage.

»Es gibt zwei Arbeiter aus Mosambik. Du wirst sie beide kennenlernen. Nuguse Berhane und Alem Manuel Diogonis. Ich möchte, dass du Diogonis besonders anschaust. Das ist deine ganze Aufgabe. Lass es langsam angehen, versuche, sein Vertrauen zu gewinnen. Dazu braucht man jedes Feingefühl. Jede Kleinigkeit zählt. Vor allem Änderungen in seinem Benehmen.«

»Eigentlich brauchst du einen Psychiater für diese Aufgabe, Niclas«, sagte Larsson.

»Und du hast den ersten Termin heute um 14.00 Uhr«, sagte Schorn. »Stelle den Wagen auf dem Parkplatz der Druckerei ab. Frage nach Herrn Vogelsang. Er wird dich abholen, macht dich mit dem Arbeitsablauf bekannt. Danach reden wir drüber, ob du den Auftrag annimmst.« Er gab ihm den Personalausweis, in dem noch die Hamburger Adresse angegeben war und eine Mappe mit Zeugnissen, die allesamt getürkt waren.

»Wie lange wird der Spuk dauern?«, fragte Larsson.

Schorn hob die Schulter und machte ein bedenkliches Gesicht. »Ich denke, bis zum 17. August.«

»Das sind ja …«

»Sechs Wochen. Hast du damit Probleme, dann sage es gleich.«

»Es ist die schönste Jahreszeit auf Usedom. Die werde ich mit Sicherheit vermissen.«

»Wir fahren jetzt nach Potsdam und gehen gemeinsam essen«, sagte Schorn. »Von dort hast du nur drei Kilometer bis zu deiner neuen Arbeitsstelle.«

In der Theaterklause angekommen, bestellten sie Ochsenbäckchen in Rotweinsauce mit Rotkohl. Larsson kam nicht umhin, die wundervolle Aussicht über den See hinüber bis zum Flatowturm zu loben.

»Du fährst jetzt zu deinem Vorstellungsgespräch«, sagte Schorn. »Anschließend treffen wir uns in deinem neuen Zuhause.«

Schorn zahlte und brachte Larsson noch zu dem kleinen Ford. Er sah ihm hinterher, bis er um die Ecke bog. Dann ging er die wenigen Meter bis zur Berliner Straße, wo er ein freies Taxi anhalten konnte, das ihn nach Kleinmachnow brachte.

Kurz vor vier kam Larsson zurück.

»Es hat eine interessante Führung durchs ganz Haus gegeben«, sagte Larsson. »Ich habe die ganze Truppe kennengelernt, die heute Dienst hatte, auch die beiden Mosambikaner.«

»Was wird dein Einsatz sein? Hat man sich darüber ausgelassen?«

»Das will Herr Vogelsang sagen, wenn ich zwei Wochen Einarbeitungszeit geleistet haben.«

»Soll das heißen, dass du im Boot bist?«

Larsson nickte.

Schorn schob ihm eine Vereinbarung bezüglich seines Aufgabengebietes hin, die Larsson unterschrieb. Schorn gab ihm im Gegenzug die Schlüssel des Hauses.

»Auf eine gute Zusammenarbeit«, sagte er. »Und denke daran, du hast eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben.«

»Was für eine Klausel? Ich habe schon den Auftrag gegeben, ein großes Schild zu malen, das ich vor dem Haus anbringen werde«, frotzelte Larsson.

Schließlich trennten sie sich, als sie gemeinsam das Haus verlassen hatten. Schorn, um noch für einige Stunden in die Berliner Zentrale des BKA zu fahren, Larsson der den Benz nach Loddin zurückbrachte, damit er seiner Frau Monika für die notwendigen Einkaufsfahrten zur Verfügung stand.

3. Kapitel

Vier Wochen zuvor

Das ockergestrichene viergeschossige Haus in der Handjerystraße in Berlin-Friedenau hatte durchaus bessere Zeiten gesehen. Sicherlich war es Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts restauriert worden, hatte diesen Farbanstrich erhalten und dümpelte nun im Strom der Zeit dahin, ohne seinem Äußeren seitens des Eigentümers besondere Aufmerksamkeit abzuverlangen. Einzig die Beheizung der Wohnungen hatte man zentral gelöst, um die Luftverschmutzung durch die Ofenheizungen abzustellen. Gleichzeitig bedeutete das auch für die Mieter der Wohnungen eine Verbesserung der Lebensumstände, die sich negativ auf den Mietpreis auswirkte.

Das Haus war ein Spiegel der überalterten Gesellschaft. Mehrere Menschen jenseits der Arbeitsgrenze lebten unauffällig vor sich hin. Täglich hielten mehrere Autos vor dem Haus, der Kombi-Pkw mit dem fahrbaren Mittagstisch, und die kleinen Autos verschiedener Pflegedienste. Eine junge Alleinerziehende mit zwei Kindern war das Gegenstück zu den älteren Bewohnern, die nach und nach das Haus mit den Füßen voraus verließen.

Im Souterrain hatte sich der Chemiestudent Ingolf Werner eingemietet. Er bewohnte die feuchte Kemenate, die, wenn er heizte, ständig die Wasserperlen an den Fensterscheiben sammelte, die in sicherem Strom auf die hölzerne Fensterbank liefen, und von da aus in der Wand versickerten. Normalerweise war diese Wohnung, aufgrund der feuchten Wände, unvermietbar. Allein die Umstände, die über ihn hereingebrochen waren, hatten Ingolf Werner dazu ermutigt, das Loch zu mieten. Und so hatte er die kleine Küche zu einem Labor umfunktioniert. Genau hier, wo seine Armut durch diese Wohnung dokumentiert wurde, hatte er sich geschworen, mithilfe seines Einfallsreichtums und Könnens den Grundstein für ein besseres Leben zu legen.

Als er vor 30 Monaten das Chemie-Studium an der Humboldt-Universität begann, hatte ihn die Ausschreibung zum Bachelor of Science, interessiert. Wegen seiner Intelligenz und besonderen Auffassungsgabe wäre er durchaus in der Lage gewesen, eine Erweiterung zum Masterabschluss erfolgreich durchzusetzen. Die Erkenntnis aber, dass er dieses nicht unbedingt braucht, weil er sich in seinem Leben nie für das Lehramt entscheiden würde, hielt ihn davon ab. Vielmehr begann er damit, synthetische Aufputschmittel herzustellen. Die gab er in Kleinstmengen an befreundete Kommilitonen ab, die viele Stunden mehr brauchten, die Lernziele zu erreichen als er. Im Nu war er der gefragteste Mann auf dem Chemie-Campus in Adlershof. Das hatte Vor- und Nachteile. Der Vorteil war, dass immer etwas mehr als ein kleines Geld für ihn übrig blieb. Der Nachteil war, dass zwei grundverschiedene Institutionen auf ihn aufmerksam wurden.

Da war Detlev Maaß, der Gruppenführer einer Neo-Nazi-Gruppierung in Berlin, der gerade dabei war, einen Aufmarsch zum Todestag von Rudolf Heß zu organisieren. Heß hatte sich am 17. August 1987 im Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau mit einem an einem Fenstergriff befestigten Verlängerungskabel erhängt.

Maaß war durch einen Kommilitonen Ingolf Werners auf die Aktivitäten des Studenten aufmerksam geworden. Er interessierte sich für die Giftküche des Mannes. Es kam zu einem Treffen, in dem der Gruppenführer eindringlich mit Ingolf Werner sprach.

»Wir organisieren einen Gedenkmarsch für den großen Rudolf Heß anlässlich seines 23. Todestages. Du könntest mitmarschieren«, schlug Maaß vor.

»Marschieren ist gar nicht mein Ding«, beschied Ingolf Werner.

»Wir nehmen dir dafür eine große Portion CAT ab, die ich an verdiente Kameraden vor dem Marsch verteile.«

»Du kannst bei mir bestellen, was du willst. Aber eine Gegenleistung wie Marschieren, wo auch immer, ist keine Option für mich. Wenn du bezahlst, bekommst du, was du bestellst. Nicht mehr und nicht weniger.«

»Was bewirkt das Zeug eigentlich?«

»Mein CAT unterdrückt Müdigkeit und Hunger.«

»Wenn das alles ist, kann sich jeder eine Streuselschnecke und einen Kaffee kaufen.«

Ingolf Werner lächelte überlegen.

»Es bewirkt auch eine Antriebs- und Leistungssteigerung, Euphorie, erhöhten Rededrang, Enthemmung, Extrovertiertheit.«

»Das hört sich schon besser an.«

»Es hat auch Nachteile, das muss man wissen.«

Maaß hob die Schultern. »Jedes Ding hat zwei Seiten.«

»Innere Unruhe und Hyperaktivität.«

»Das ist kein Mangel«, sagte Maaß.

»Es wirkt, je nach Konstitution des Einzelnen eingenommen, in dreißig Minuten plus-minus fünf Minuten, hält, je nach Gabe bis zu 24 Stunden vor.«

»Wir brauchen nur 3 Stunden für das Programm, das wir abspulen wollen«, sagte Detlev Maaß.

»Umso besser. Alte Regel - dosiere CAT sorgfältig und lege nicht gleich nach«, sagte Ingolf Werner.

»Jeder würde nur eine Tablette bekommen.«

»Ich liefere nur das Pulver.«

»In welcher Menge würdest du das verabreichen?«