Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

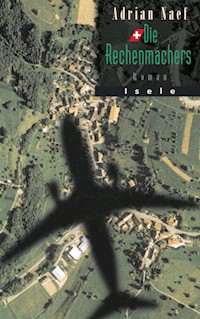

Am Beispiel einer unweit von Zürich gelegenen Gemeinde entwirft Adrian Naef in seinem fesselnden, ein ganzes Jahrhundert umspannenden Roman ein grosses Panorama der Schweiz. Sein Roman erzählt im Stil einer Familienchronik virtuos von den Zeiten, als noch Landstreicher durch die Schweiz zogen, die Kinder sich ihr Taschengeld durch Mäusefangen oder Maikäfersammeln verdienten und man noch »Mohrenkopf« oder »Wiibervolch« sagte. Doch die Industrialisierung der Nachkriegszeit brach mit ungehemmter Fortschrittswucht herein. Fortan wollten alle Mädchen im Dorf Hostesse und alle Jungs Pilot werden. Wie die Schweiz wurde, was sie heute ist: Das (und einiges mehr) erfahren die Leser aus diesem grossen Roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Der Kaput

Fasnacht

Isabella

Unser General

Bengalisches Feuer

Frau Pellegrini

Der Zirkus

Die Raupe

Fliegen

Fox tönende Wochenschau

Rock and Roll

Der Heustock

Das Schwimmbad

Silberlöffel

Muscado

Jos

Der Coiffeur

Metzgete

Claudia

Nachruf

für meine Enkel Noé und Gil

Der Kaput

Mein Grossvater war ein strenger, zu Jähzorn neigender Viehzüchter, Bauer und Rechenmacher. Ein vergilbtes Foto zeigt ihn in jüngeren Jahren als untersetzten, sehnigen Mann mit kahlrasiertem Schädel und einem Schnäuzchen, wie es erst später in Verruf kam. Er lehnt an einer Kuh und blickt mit stechendem Blick in die Kamera. Das kann daher kommen, dass man damals noch den Atem anhalten musste beim Fotografiertwerden. Aber es deckt sich mit meiner Erinnerung: Mit ihm war nicht zu spassen.

Er arbeitete fast unerträglich langsam, aber genau und war bis zu seinen letzten Tage kaum einmal nach fünf Uhr morgens aufgestanden. Rechenmacher nannte man ihn in Badersdorf und uns die Rechenmachers, weil seit fünfhundert Jahren mehrere Familien unseres Namens stets über den Miststock geheiratet hatten und anders als durch Übernamen nicht mehr hätten voneinander unterschieden werden können. Es gab die Vorsingers, die Präsidenten, die Dreiärmelschneiders und andere mehr – Dreiärmelschneider übrigens, weil dieser Bauernschneider einmal im Suff drei Ärmel an ein Jackett genäht haben soll, und Rechenmacher, weil ein Bauer in dieser sumpfigen Nebelsenke ohne Nebenerwerb kaum ein Auskommen fand.

Grossvater betrieb also eine kleine Werkstatt hinter der Scheune, in der er Gabeln, Rechen und Leitern verfertigte, die im Dorf gerühmt wurden, weil sie leicht und biegsam waren. Das Beste aber war: Er baute exklusiv für uns Enkel die schnellsten Schlitten weit herum, mit denen wir Rechenmacherkinder jedes Schlittelrennen mit Leichtigkeit gewannen, vor allem auf hartem Schnee und Eis, weil er jene schmalen Kufen anbrachte, die man sonst nur für Schlittschuhe verwendete. Für die Bögen an den Schlitten und Gabeln nahm er Eschenholz, das er in einer Eisenröhre über dem Feuer kochte, bevor er es in spezielle Formen spannte, die er in grösserer Zahl an der Wand der Werkstatt hängen hatte.

Wenn in einer Generationenfolge eine Gabel auf einen Rechen folgt, wie man bei uns sagt, dann war Grossvater ein Rechen, das heisst, einer, der zusammenträgt und aufbaut und das Übernommene nicht verzettet; er war einer, der rechnet und streitet für das Wohl seiner Sippe. Für ein vages Wegrecht durch das Feld eines Grossbauern –wir waren vielleicht dreimal in zwei Jahrzehnten über seine Wiese gegangen – konnte er Prozesse führen, die er allesamt gewann. Er war nicht eben beliebt, aber was heisst das schon.

Wenn man Liebe beweisen soll, so war er ein Liebender auf seine Weise, es ging jedenfalls stetig aufwärts mit den Rechenmachers; in den Kriegsjahren – die für den »Nährstand«, wie man sagte, hierzulande keine schlechten waren – und auch danach, als ich bald geboren wurde, mit vier Jahren Abstand letzter von drei Buben. Da und dort wurde ein neues Fenster eingesetzt, eine Pumpe angeschafft, wo früher geschöpft werden musste, oder ein Waschofen hingestellt statt des Kupferkessels und so weiter. Das zählte! Und das wusste jeder, wenn man auch gelegentlich, von einem Holzschuh knapp verfehlt, ins Freie rennen musste, wenn der Alte wieder mal tobte wegen einer Nichtigkeit. Ein falsch herum aufgehängter Stechbeitel in seiner Werkstatt, in der man als Kind, kaum dass man stehen konnte, schon Hand reichen musste, konnte ihn augenblicklich auf die Palme bringen. Oder schlecht gekämmte Rinder kurz vor der Prämierung im Bezirkshauptort, wo zweimal im Jahr der Viehmarkt stattfand und bunte Blechplaketten zu gewinnen waren, die er über die Stalltür nagelte.

Grossvater war also nicht gerade einer, von dem man erwarten würde, dass er Verständnis für Landstreicher und Vaganten hätte, die den Tag unter einer Weide verschlafen, in einen Mantel gehüllt, den Hut im Gesicht.

Aber so war es.

Vaganten gehörten damals zum Dorfbild, so wie freilaufende Ziegen und Schweine zum Stadtbild des Mittelalters gehört hatten. Als ein Brandstifter, ein Tagelöhner aus dem Toggenburg, ein Bauernhaus nach dem andern abfackelte und schon bald ein Drittel der Badersdorfer Höfe geschafft hatte, lief mein Grossvater mit der Flinte ums Haus, kaum dass sich ein Huhn gerührt hatte. Und er hätte ihn erschossen, diesen Lumpen, daran war kein Zweifel.

Aber jedes Mal, wenn ein Vagant die Abkürzung zum Hof herunterkam, ergriff ihn die bare Hilflosigkeit. Eine Aufregung machte sich in ihm breit, die man von ihm nicht kannte. Flink wie ein Wiesel lief er mit einer leeren Flasche in den Keller, um Bätziwasser abzufüllen, unseren geläufigen Obstlerschnaps. Denn dass die Gestalt im schweren grünen Mantel darum fragen würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber ebenso klar war dem Landstreicher, dass er Geschichten erzählen musste, wenn er an das klare Wasser herankommen wollte: Geschichten vom Zirkus, von der Rheinschifffahrt, vom Gefängnis, von Afrika. Wir Kinder sassen dann mit offenen Mündern auf der Treppe zur Mostpresse, wobei er hinter und vor dem schwingenden Tor vormachte, wie er damals aus der Deckung gesprungen, die Granate geworfen und mit einer Rolle hinter den Felsen den Zweiten erledigt hatte. In regelmässigen Abständen musste Grossvater Schnaps nachgiessen, und zwar in ein gerilltes Mostglas, das der Held in grossen Schlucken leerte. Grossvater hörte nicht zu. Er kam immer nur schweigend mit der Flasche aus der Werkstatt, und als es eindunkelte und die Flasche halb leer war, wollte Grossvater das Rauchzeug und die Zündhölzer haben und liess den Vaganten mit dem Rest der Flasche auf den Heustock kriechen, aus dem dieser erst anderntags gegen Mittag wieder herunterkam, Strohhalme im Bart.

Irgendwo auf dem Weg zu unserem Hof musste ein Räuberzinggen Schnaps und Heustock versprechen, denn kaum war einer fort mit einem Laib Brot unter dem Arm, kam schon der nächste Mantelmann den Weg herunter mit noch haarsträubenderen Abenteuern.

Landstreicher, Hausierer und Kesselflicker gehörten überall noch bis weit über die Nachkriegszeit hinaus zum Dorfbild, auch wenn sich, wie in Badersdorf, längst ein Ring von nüchternen Gewerbebauten und Einfamilienhäusern um den alten Dorfkern gebildet hatte.

Was die Landstreicher betraf, die fast durchwegs Alkoholiker, das heisst Schnapstrinker waren, so tauchten sie auffällig häufig nach einem weiteren jährlich die Monotonie des Dorflebens durchbrechenden Ereignis auf: der mobilen Schnapsbrennerei, der »Schnapsi«, wie sie genannt wurde. Die Schnapsi war ein einer Lokomotive ähnlicher Wagen, der von einem Traktor Ende Herbst von Hof zu Hof gezogen wurde und einen Tag lang auf dem Hausplatz aufgebockt wurde. In grossen Holzfässern wurde bereits über Wochen der Trester, die Pressreste der Mosterei, gesammelt: der mindere Most, die minderen Spaliertrauben, die man Katzenseicher nannte, und die letzten Mostbirnen, alles, was durch Gärung Alkohol zu werden versprach. In einem Kupferkessel wurde der Sud erhitzt, der Alkohol verdampft, abgekühlt und in einem kleineren Kessel als Rinnsal aufgefangen. Wahlweise konnten Netze mit Kräutern in den Kessel gelegt werden, in welchem ein Messröhrchen schwamm und die Prozente anzeigte. Der Vorlauf, der erste ungeniessbare Alkohol, wurde abgefangen und kam im Stall zum Einreiben der Kühe zur Verwendung. Der Schnaps von guter Qualität wurde in Korbflaschen abgefüllt und kam in den Keller, wobei man je nach Anzahl Kühe der eidgenössischen Alkoholverwaltung den Grossteil abzuliefern hatte.

Ich pumpte von Hand mehr Badersdorfer Schnaps in Eisenbahnwagen, als die Alkoholiker des Kantons in einem Jahr austrinken konnten. Die beiden zurückbehaltenen Korbflaschen reichten, zusammen mit der heimlich abgezweigten dritten im hinteren Keller, bequem übers Jahr für den Eigenbedarf, wie es hiess, und eben – für die Landstreicher, die, kaum dass die Schnapsi weitergezogen war, zufällig am Hoftor auftauchten. Genau genommen zogen sie der Schnapslokomotive von Dorf zu Dorf nach, von Hof zu Hof, wie die Brämen dem Pferd, aufgehalten nur durch ihr Ausschlafen in Heustöcken oder Remisen. Die Spur der Schnapsi war auch kaum zu verfehlen, denn am Brenntag roch es weit über die Höfe hinaus nach nichts anderem als Schnaps, so wie es noch Tage nach dem Einfahren des Emdes nach Heublumen roch.

Ich sehe sie über den Hausplatz herankommen, die staubigen Gestalten in den langen grünen Mänteln, welche man Kaput nannte. Armeemäntel mit Messingknöpfen, wie sie in jedem Stall herumhingen, weil sie jeder Wehrmann nach dem Militärdienst behalten konnte. Auch das Gewehr kostete nur ein paar Batzen, was im Ausland niemand versteht. Schon gar nicht, was ein Mannsputzzeug sein soll, das jeder ausgemusterte Soldat, allein schon wegen der praktischen Federkielbürste, für den weiteren »inneren Dienst am Mann«, wie es hiess, mit sich nach Hause nahm. Mit einem Gewehr hätte man allerdings keinen vagabundieren lassen, aber alles andere, auch die zwei Paar Schuhe, mit und ohne Trigunninägel, die Hemden und die Mützen aus dem unverwüstlichen grünen Filz kleideten den halben Bauernstand und erst recht die Hungerleider auf dem Land.

Auf jedem Miststock, an den Sägen, am Fischgrund, auf der Jagd oder am Strassenrand auf die Besen gestützt waren die Gamaschen, die Tschopen und grünen Hosenträger anzutreffen – eine friedliche, verdatterte Truppe beim Putzen und Pflastern, wenn sie nicht gerade ihre Bahnhofsstumpen für 10 Cts. wieder in Gang zu bringen versuchten, was alle drei Minuten der Fall war. Die Landstreicher kauten denn die billigen Stumpen auch lieber, als dass sie sie rauchten; beim Sprechen wippten sie in den Mundwinkeln, etwa wenn man diese Werksoldaten nach dem Weg fragte, den sie stets kannten. Weit herumzureisen kam nicht in Frage, es sei denn eine Dummheit oder Not habe sie einst in die Fremdenlegion gezwungen, was allerdings bei jedem zweiten Vaganten der Fall war, wie ihre Geschichten unzweifelhaft belegten. Und als auch ihre Arbeitgeber gezwungen wurden, ihnen Ferien zu gewähren, halfen die rastlosen Stumpenkäuer beim Nachbarn aus oder strichen einem Patron die Veranda für einen Kasten vergorenen Mosts.

Die Vaganten kannten jede Scheune im Bezirk – sie kannten Unterhasli und Sidi-bel-Abbès, Algier, und auch die Abkürzung nach Dotlikon. Einer, ein Glarner, war vom Schiff nach Indochina in den Suezkanal gesprungen und kam über Syrien zurück nach Badersdorf, weil unsere Magd, die siebzehnjährige Tirolerin, von ihm schwanger war. Er hiess Fridolin, war gelernter Küfer und konnte unseren Miststock zöpfeln, als wäre es das Haar seiner stets vor ihrem Herrgottswinkel weinenden Herta. Denn die Sünde war allgegenwärtig auf den Höfen, wo man Schulter an Schulter lebte. Als ihr Bursch zurück kam, weinte sie weniger, aber der Bursch blieb nicht lange. Eines Morgens war er wieder weg, die Gabel stak im Mist, der Kaput hing daran, wie die Fahne über Sidi-bel-Abbès, und Herta weinte wieder. So begannen Vagantenleben... Wie sie endeten, konnte ich sehen, wenn Vater dem alten Knecht Gottfried im Asyl Weidenruten zum Flechten und den Beistandsbatzen brachte. Er war sein Leben lang auf unserem Hof gewesen und hatte nie etwas anderes getragen als die grünen Hemden, den Kaput und die beiden Paar Schuhklötze mit und ohne Trigunninägel.

Nichts anderes als die Zeit hat sie besiegt, diese friedliche Armee im Kaput. Ich gehörte noch zu den letzten, die lernen mussten, den Kaput vorschriftsgemäss und kunstgerecht zu rollen, damit er auf dem Rucksack in die Riemen passte. Jeder konnte es damals, denn früher wollte noch jeder für diensttauglich gelten.

Hätte Grossvater später die Rekruten auf den Bahnhöfen noch erlebt, dann hätte ihn der Schlag getroffen, so wie sie daherkamen – jeder gerade so, wie er wollte. Ist das eine Art, den Mantel der Länge nach einfach durch die Klappe des Rucksacks zu wursteln, dass er auf beiden Seiten herabhängt wie ein schlapper Teppich? Aber das passt ja, dass jeder meint, er müsse dem Leben seine eigenen Vorschriften machen. Und so sehen sie auch aus, diese neuen Tenues: mehr Glaceverkäufer als Soldat. Früher gab es nur Dienen und noch einmal Dienen. Und keiner musste zum Psychiater, weil er Angst hatte, eine Nacht allein im Wald Wache zu stehen, geschweige denn im Unterholz zu schlafen, wie die Vaganten das locker hinkriegten.

So schlampig angezogen kamen sie auch aus Stalingrad zurück, wie das Bild im Unterländer zeigte, kaum, dass es vorbei war, das zweite Mal: jeder gerade so, wie er daherkam.– Aber hoppla, die hatten sich wacker geschlagen, diese Schwaben, das muss man ihnen lassen, und die hatten den Kaput an, weiss Gott, und Lumpen um die Schuhe bei der Kälte.

Der Berner, der Hädu, war in Stalingrad gewesen, weil er Melker bei Stuttgart unten war und eingezogen wurde, weiss Gott, warum. Piff und Paff und Ratatata, Haus um Haus. Die machen Schnaps aus Kartoffeln, pfui Teufel! Aber der wärmt, sagte Hädu. Alle saufen sie dort in Stalingrad, schon am Morgen. Gib mir noch einen, Johann, denn Johannes hiess der Grossvater, aber nur bei den Vaganten im Kaput – und er war auch Dragoner gewesen.

Auf Tennböden, Kammerböden und Estrichböden wurde der Kaput gerollt, gedrückt, geschlagen, Kampferwolken entlassend, zu zweit, zu dritt darauf kniend, stets mit Kommentar und wippendem Stumpen: wie z.B. noch vor dem Aktivdienst, also den Kriegsjahren, die Armel eingelegt werden mussten und wie doch der neue Stoff keinen Deut mehr Wert sei und vor allem beim Rollen aus der Fasson rutsche. Ich sah Grossvater, Vater, Onkel und die älteren Brüder stets auf dem Boden auf der Rolle knien und in abgehackten Sätzen, weil das satte Rollen grösste Anstrengung erforderte, sich innerlich auf den Dienst vorbereiten.

Der Mantel sprang dann auch auf, wie ein Fallschirm aufspringt, wenn der Druck nachliess, was stets ein Fluchen auslöste, falls es unabsichtlich geschah. Denn dieser gerollte Kaput war ein nationales Kunstwerk des Faltwesens, das einzige, bei dem man sich Zeit lassen durfte, ja, musste in den Kasernen, und dessen Faltkniffe mit Merkversen verewigt wurden, die jeder im Schlaf aufsagen konnte, wie die Stöck-Wis-Stich-Verse beim Jassen, den Spruch beim Entsichern einer Handgranate und die erste Strophe der Landeshymne.

Kein Landstreicher zog ohne Kaput herum, welcher Bettdecke, Tischtuch, Tarnplane und Tragbeutel in einem war, wenn man ein paar Kartoffeln bekam oder drei alte Brote. Und auch nicht ohne die gemeine Soldatenmütze, die man auf siebenerlei Art tragen konnte: mit Dächlein nach vorn, mit Dächlein nach hinten, ohne Dächlein, ausgezogen über Kopf und Hals mit Dächlein im Winter bei Schneetreiben und ausgezogen über Kopf und Hals ohne Dächlein im Winter bei klarem Wetter, dann sechstens quer auf dem Hinterkopf wie Napoleon am Kompanieabend – und: ganz ohne, denn wer damals das Tor einer Kaserne durchschritt, ging fortan im ständigen Bewusstsein, eigentlich eine Mütze tragen zu sollen.

Wir Rekruten sahen aus wie verschnürte Weihnachtspakete, wenn wir zur Verlegung auf die Lastwagen kletterten, die uns in die hintersten Winkel des Landes verfrachten sollten. Denn mit den verschiedenen Tenues war es keineswegs getan, wir hatten sie auch je nach Tageszeit und Aufgabe in Windeseile zu wechseln; vom mehrmaligen Strafumziehen einmal zu schweigen, wenn wieder einer eine Sekunde zu spät auf dem Exerzierplatz erschien. Tenue Grün, Tenue Blau, Tenue Grau, Tenue Ausgang und leichtes Tenue Ausgang waren nicht nur Uniformen, sondern gehörten zum Disziplinierungsapparat der Ausbildung zum Mann.

Das Umziehen im Kantonement, in dem fünfzig Zentimeter breiten Gänglein zwischen den Betten, die Stoppuhr des Leutnants im Kopf, wäre noch gegangen, hingegen die Riemen, vor allem die des Tenue Blau oder Grün, waren die reinste Gemeinheit.– Man bedenke, dass an einem solchen Kampftenue nebst dem stets unverzichtbaren Bajonett und den Patronentaschen noch ein Gassack, ein Brotsack und ein Spaten zu baumeln hatten, alles an einem gut durchdachten Riemensystem befestigt, das von oben durch ein »Rössligschirr«, ein zweites leichtes, verstellbares mit Löchern, Druckknöpfen und Haken bereichertes dünneres Riemensystem, welches über die Schultern lief, nachgezogen wurde, wobei beim Umziehen jedes Mal die Schuhe mit Gamaschen auszuziehen waren, was zweimal zwölf Haken und insgesamt acht Schnallen mit Schlaufen bedeutete. Unser Milizwesen war nicht nur eine militärische Ausbildung, sondern das flächendeckende Vermitteln des unverwechselbaren, nur noch wenigen bekannten Gefühls eines »geknebelten Seins«, dank eines Tenue-, Riemen- und Rucksacksystems, dessen Einübung – ich weiss, was ich hier sage – mehr Ausbildungszeit in Anspruch nahm als das simple Bedienen der Waffe oder das Verhalten im Feld.

Ich behaupte, dass gewisse Truppengattungen unseres Landes damals im Umziehen und Verschlaufen weltweit ungeschlagen an der Spitze lagen, während sie im so genannten »Ernstfall« im Feld in den erstbesten Hinterhalt gelaufen wären.

Jenes durch Riemen zusammengehaltene Sein konnte man logischerweise nur durch Fallen verlieren, wie es bis zur Einführung des lockeren Kampfsacks bezeichnenderweise hiess. Ganz recht, von einer Kugel getroffen, musste ein Soldat alter Prägung fallen, wie ein Pfosten umfällt, nach hinten oder nach vorn. Das Einzige, was nachgeben konnte, waren die Knie, die dem Fallen allenfalls noch eine gewisse menschliche Note verleihen konnten. Verwackelte Filmaufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg zeigen es eindeutig: Das Fallen ist vielmehr ein aufgebendes Stolpern, wenn es nicht sogar den Eindruck einer Erlösung erweckt.

Uns umziehen in Rekordzeit, das konnten wir, ebenso das Gewehr auseinandernehmen und wieder zusammensetzen bei Tag, bei Nacht, unter Wasser, mit oder ohne Gasmaske, im Gras, im Schnee, zu Hunderten in Turnhallen, unter Vordächern und Unterständen, was bei den dreissig Bestandteilen der »grossen Zerlegung« und den zwanzig Teilen des Putz-Etuis multipliziert mit hundert Mann immerhin ein Durcheinander von fünftausend Schrauben, Magazinen und Stiften ergibt. Von dem stets in Sekundenschnelle über Meter davonrollenden Bolzenfederchen gar nicht gesprochen! Innerhalb weniger Minuten, stets vor der Essenszeit oder dem Ausgang, war die Halle leer, wie eine Halle nur leer sein kann, wenn man fünf Minuten vorher noch ein Durcheinander von hundert Mann und fünftausend Bestandteilen gesehen hat.-Einzig ein paar verklebte Putzlappen und jede Menge Zigarettenstummel lagen noch herum – damals rauchte man noch, und wenn nicht, dann lernte man es spätestens dort. Selbst mit Rauchen und Palavern – und auch bei ausgeschaltetem Licht – wäre die Halle innerhalb von drei Minuten leer gewesen, wenn einer »Verlängerter Ausgang« gebrüllt hätte, weil unsere Batterie gut geschossen hatte, was stets hiess, die Wirtschaften im grösseren Dorf oder Städtchen frequentieren zu dürfen, wo es vielleicht sogar jene Damen gab, vor denen uns das strenge Dienstbüchlein so verheissungsvoll warnte.

Ich war nicht der Einzige, der damals der Meinung war, dass mit einer Armee von hervorragenden Umziehern und Gewehrauseinandernehmern kein ernsthafter Angreifer zu beeindrucken sei, welcher auf den Manöverplänen stets rot eingetragen war und vom Bodensee herkam.– Ich war, dem Zeitgeist entsprechend, ohnehin dagegen, dass sich Armeen beeindruckten, auch wenn das mein Divisionsrichter später ganz anders sehen wollte. Aber darum ging es nicht. Das war jedem Bauern, zum Beispiel meinem Grossvater, klar, der sein Leben lang auf alles schoss, ausser Krähen, was sich in seinen geliebten Hochstämmern ungefragt niederliess, ohne sein Gewehr auch nur einmal auseinanderzunehmen, geschweige denn zu putzen – ausgerechnet er! Das Pulver schmierts, die Luft putzts, sagte auch der Bergler, der Wilderer, der die Armeehütten, die wir als Schiessbeobachtungsunterstände benutzten, mit jenen bundeseigenen Konservenbüchsen versorgte, die wir Soldaten mit Namen zu belegen lernten, die ich hier lieber nicht nennen will.

Sinn und Zweck dieser Armee dahingestellt, es ging insgeheim darum, jeden Schweizer mit jedem Schweizer – welcher Sprache auch immer – durch Umzieh- und Verschnürungsrituale zu verbinden und zu verbrüdern, damit er auf ewig den Blick durch einen ins Licht gehaltenen, gerillten, gleissenden Gewehrlauf auf der Suche nach einem Staubkörnchen »acht Uhr vorderer Teil« sein Leben lang nicht wieder vergessen würde. Es war – nicht übertrieben, man schaue einmal durch einen frisch geputzten Lauf!. – der Blick aufs strahlende Jenseits, mochten dort Engel fliegen oder nicht. Am anderen Ende dieser Wendeltreppe ins Licht war es: Wer es einmal gesehen hatte, den Lauf in der einen, den Putzstock gesenkt in der anderen Hand und ergeben auf das Urteil des Höheren wartend, war einer der Wissenden geworden. Adepten aller Landesteile und aller Schichten kannten es. Vater kannte es, Grossvater kannte es, mir wurde es bekannt gemacht, jeder Schweizer Mann musste es kennen. Daran führte kein Weg vorbei, hätte er auch schnurstracks in die heroische Vernichtung geführt. – Und dazu wäre es mit Sicherheit gekommen in den letzten beiden Kriegen.

Wie immer – ein Badersdorfer Bauernbub, wie ich einer war, wollte auf jeden Fall dabei sein und erfahren, was er am Tischeck der Stammtische längst gehört hatte und was der Duft der ewigen Mottenkugeln in den bemalten Bauernschränken verhiess: die olfaktorische Skala, angefangen beim Bunkermief, über die vom Urin zerfressenen Latrinen, die Vierfruchtkonfitüre, den wässerigen Kakao bis hin zu den ausgedörrten Soldatenstuben und Jahrzehnte nicht mehr gelüfteten Wolldecken mit dem Aufdruck: »Fussende«. Wie eine weiss angelaufene Armeeschokolade mit Gewehrfett unter den Fingernägeln riecht oder schmeckt, kennt man einfach, oder man kennt es nicht. Den Blick ins Licht durch einen frisch durchstossenen Lauf hat man getan oder nicht. Und welcher Wehrmann kannte es nicht, morgens um vier in der Schlafkoje eines Wachlokals durch einen Tritt an die Schuhe, die man stets anbehalten musste, geweckt zu werden.

Grossvater kannte es, Vater kannte es, meine Onkel und Brüder kannten es, und auch mir wurde es bekannt gemacht. Die ganzen vier Jahre lang an der Grenze, im Jura vierzehnachtzehn, die Grossvater bis auf den letzten Tag abdiente, gab es nichts anderes als Wolldecken, Schnaps, Zigaretten, Zwieback und die Soldatenstube.

Und den Kaput.

Und wer es trug, dieses Grün, wer auf dem Weg herunterkam zu seinem Hof, gar noch die Mütze korrekt nach dem Wetter gefaltet, der konnte von Grossvater haben, was er wollte. Wenn er ihm nur nicht den Heustock anzündete im Suff.

*

Fasnacht

Sich Grossvater in der Küche beim Backen vorzustellen, war so abwegig wie Grossmutter in der Wirtschaft zum Rebstock beim Vergorenen.

Später, als sie in Gefahr kamen, sollten es stets bloss »KFBs« gewesen sein: »kleinbäuerliche Familienbetriebe«. Kleinbäuerlicher Familienbetrieb hiess, einfach alles anzupflanzen und aufzuziehen, was auch nur ein wenig Einkommen versprach, und jeden zur Arbeit heranzuziehen, der gerade eine Hand frei hatte. Und dort, wo seine Arbeit am einträglichsten war, war sein Platz.

Grossvater rentierte am meisten in der Werkstatt und Grossmutter am Herd. Mutter und Magd hatten Küche, Kinder, das Federvieh und den Garten zu besorgen, Vater und Knecht den Stall, das Feld und die Maschinen. Uns Kindern und den bei Gewitter oder dem Dreschen zugesprungenen Onkeln und Tanten war der Rest übergeben. Höhere und niedere Arbeit gab es nicht. Ob Frauen oder Männer das Heft in der Hand hatten, war von Hof zu Hof verschieden, und jeder wusste darum. Fiel einer aus, dachte niemand an Ersatz, jeder hatte immer noch einen kleinen Finger frei auf einem KFB.

Überforderung war ein unbekanntes Wort, jeder war überfordert, auch wenn er abends nach dem Melken eine Stunde lang auf der Bank neben der Treppe sass, wie es die Lieder besingen. Ein Lindenbaum war da auch nicht, es war ein Nussbaum, auf dessen braunen Schalen man gefährlich ausrutschen konnte und die beim Nussenlesen die Hände auf drei Tage hinaus rot einfärbten. Dafür war sie gut gegen Warzen, diese braune Sauce, aber was sollte das, wenn man gerade keine hatte, und die anderen Kinder in der Schule nur lachten wegen der roten Hände.

Natürlich gab es auch beschauliche Stunden, man kannte noch nicht das ganze Elend der Welt, man sang und spielte noch selber, wenn Musik sein sollte, und ein Bild in einem Heft oder auf einem Lebkuchen war noch ein Bild, etwas Kostbares, das man einklebte oder jedenfalls würdigte, statt es mit einer Schnur darum gewickelt am andern Tag an den Strassenrand zu werfen.

Auf der Bank zu sitzen, hatte nicht nur mit dem nötigen Ausruhen zu tun, es war neben anderem auch ein stiller Kriegsrat. Von den Indianern weiss man, dass ihnen demokratisches Denken völlig unverständlich war. Wie kann man gegen den grossen Stamm im Norden in den Kampf ziehen, wie kann man das Lager wechseln, wenn per Abstimmung ein Drittel der Krieger nicht damit einverstanden ist? Also muss so lange gehockt und geraucht werden, bis alle desselben Geistes sind, sonst konnte man gleich hocken bleiben. Unsere Nachbarn gegenüber sollten ruhig sehen, wie es gerade mit der Rangordnung stand und ob einer krank war, weil er schon lange nicht mehr auf der Bank gesehen wurde. Was nach Ruhe auf einem kleinbäuerlichen Familienbetrieb aussah, war nicht das Gegenteil von Arbeiten, es waren Sitzungen im modernen Wortsinn; so wie man Sitzungen im Büro- und Verwaltungsleben ja auch nicht den Arbeitscharakter abspricht, obwohl man das in den meisten Fällen tun sollte.

Kleinbäuerlicher Familienbetrieb hiess: Wenn man noch bei der einen Arbeit war, hätte man längst bei der nächsten sein sollen. Denn um ein einigermassen durchschnittliches Einkommen zu erzielen, musste alles angepflanzt werden, was auf dem sumpfigen Badersdorfer Boden wuchs. Ging der Raps nicht auf, war es ein gutes Obstjahr gewesen. War das Obst verhagelt worden, dann konnte man auf die treuen Kartoffeln zählen, wenn man nur jedes Jahr das Feld wechselte. Und Vieh aller Art hatte man auch, das zweimal am Tag gefüttert werden musste. Das Melken und Ausmisten noch hinzugerechnet, war man den ganzen Tag am Rennen: »Früe uf und schpaat nider, friss gschwind und schpring wider!« war die Devise, die ich in sicheren Abständen von meinem Vater hörte, wenn wieder einer am Strassenrand den Bauernstand zu rühmen anfing oder wegen der Subventionen lästerte.

Dieses treffende Gedicht war es denn auch, das ich an einem Examen im lieben Beisein meiner Mutter vor der Tafel aufsagte, als der Lehrer fragte, ob ein Kind sonst noch ein Gedichtlein wüsste. Auf dem Heimweg sagte sie kein Wort, meine tapfere Mutter, obwohl sie doch wusste, dass nur die Knechte »fressen« statt »essen« sagten. Und wer wusste es besser als Mutter! Blutjung – um die damals üblichen fünfzehn Jahre jünger als Vater – auf den fremden Hof gekommen, dann hintereinander drei Kinder zur Welt gebracht, der Mann im Aktivdienst, allein mit besagtem Grossvater den Hof führen, als hätte sie ihn geheiratet, nicht Vater, nebenbei mit dem Handwagen Obst in die Keller der Fabrikantenvillen und Einfamilienhäuser bringen, sie eigenhändig in die Hurden legen, ohne auf den Gravensteinern braun werdende Flecken zu hinterlassen, und das Obstgeld beiseite tun für die neue Sonntagstracht. Denn ohne Tracht kein Trachtenverein und ohne Trachtenverein keine mühsam erworbenen Freundinnen im fremden Dorf. Und ohne diese Verbündeten keine Lichtbildabende und Maibowlen, was man doch als mindestes erwarten durfte, wenn man von einem besseren Hof weg und durch die Nebelgrenze hinab geheiratet hat, was sie Badersdorf und Vater nie verzeihen sollte.

Mutter hatte wenig zu lachen, und sie lacht auch nicht vor dem blühenden Kirschbaum mit meinen beiden Brüdern auf dem Arm: eine auffallend schöne Frau mit den halblangen gewellten Haaren, wie sie damals die Garbo trug in der Sie und Er. Ihr geblümtes Kleid mit kecken Rüschchen am Saum flattert noch immer unschuldig knapp unter den Knien – später wollte sie sich nicht mehr auf Fotos sehen. Man konnte betteln, wie man wollte. In einem Punkt hatte sie allerdings recht, und obwohl es alles andere als eine Schande ist: Eine Bauernfrau ist das auf den Bildern nicht, eine Fasnächtlerin schon gar nicht, obwohl sie gezwungenermassen auch nicht um ihren Part herum kam.

An Ferien war schon gar nicht zu denken auf einem KFB. Die Eltern leisteten sich erstmals nach dem Verkauf der Kühe bescheidene Ausflüge an die Seen rundum, als müssten sie noch immer zum Melken um sechs Uhr zu Hause sein. Pflicht steckte einem einfach in den Knochen, wie anderen die Fasnacht – oder das eine wegen des anderen.

Zur verordneten Kur mussten allenfalls ältere Mannsbilder, wie die Grossmutter sagte, wegen des Hüftgelenks, was aber ohnehin nichts nützte, weil das Ausmisten in den stets feuchten Ställen dadurch auch nicht gesünder wurde, solange die Ställe die alten blieben: feucht, stockdunkel und nicht höher als eine Kuh. In unserem hinteren Rinderstall sah man die Hand nicht vor Augen.

Jeder ältere Bauer ging schliesslich an der Krücke. Auf Viehmärkten hätte man meinen können, man sei an einem Krückentreffen. Kann sein, dass sie sie mit der Zeit gar nicht mehr weglegen mochten, dieses Standardmodell aus dem Sanitätszimmer des Feuerwehrdepots mit dem stets schiefen, mit Mist verschmierten grauen Gummizapfen. Man konnte ja aus dem Ellenbogen heraus viel besser über die Plätze und Felder weisen, wo die Jungen noch etwas richten sollten. Schon im Alten Testament hinkten die Patriarchen, um ihren Schäfchen die Last ihrer Verantwortung vorzuführen, von der sie glaubten, sie keinem Nachfahren zutrauen zu können. Päpste, kaum mehr des Redens mächtig, lassen sich tragen und rollen. So will auch der alte Ramseyer, wie es in dem bekannten Schweizerlied heisst, seinen Stock haben, den er, kaum ist er im Altenteil, dem Stöckli, zielsicher in den Schirmständer wirft und treppauf, treppab springt wie ein junger Spunt. Dem Müeti, am Stammtisch »Alte« genannt, wird er die Welt nicht mehr vormachen wollen.

Kein Wunder, dass die jungen Bauern nur noch Gemüsebauern sein, Geflügelfarmen auftun oder nach Kanada auswandern wollten, wo man wenigstens mit der grossen Kelle anrichten konnte, anstatt durch Erbteilungen verspickelte Felder bewirtschaften zu müssen, auf denen ein anständiger Traktor kaum auf dem Eigenen zu wenden vermochte. Aus keinem anderen Grund legte sich ein Bauer aus dem Unterdorf einen dreiräderigen Traktor zu, der auf der Stelle im Kreis drehen konnte, weil selbst sein Hausplatz zu klein war, um regelgerecht wenden zu können. Oder man übernahm einen der neuen Höfe, die durch Güterzusammenlegung bald links und rechts der Autobahnen entstanden waren, wo man rundum in drei Minuten auf den eigenen Feldern war, anstatt mit dem Heufuder an der neuen Ampel verregnet zu werden.– Der Letzte von einem nun wirklich kleinen bäuerlichen Familienbetrieb fuhrwerkte noch mit Kühen, als schon an der Badersdorfer Mehrzweckhalle gebaut wurde.-

Fortan konnten die Alten mit ihren Krücken hindeuten, wohin sie wollten, ihre Jungen hatten keine Lust mehr auf den Krampf für nichts als einen kaputten Rücken oder ein Sulzergelenk.

»Früe uf und schpat nider, friss gschwind und schpring wider!«

Äusser an der Fasnacht.

Denn kaum kam über den Spiralring des Jahreskalenders der landwirtschaftlichen Genossenschaft die Klappe Februar oder März mit dem fettgedruckten Wort: »Fasnacht« ins Blickfeld, so war es um die Unterschiede geschehen.

Ich weiss nicht, wann die durch die Einführung der Reformation unter dem Diktat des strengen Lokalreformators namens Zwingli gründlich verachtete Fasnacht in Badersdorf und einigen wenigen Dörfern um die grosse Stadt mit dem protestantischen Münster herum wieder Einzug hielt – jedenfalls tat sie es heftig oder war vielmehr nie ganz verschwunden gewesen. Ein Funke unter einem Wurzelstock oder unter Moos kann noch ein halbes Jahr lang glimmen und neue Brände entfachen. Die meisten Bollwerke des Protestantismus hielten der Versuchung aber stand. Wetikon, Mutters Badersdorf, war vormals geradezu die Urzelle des freudenfeindlichen Protestantismus und des fanatischen Täufertums gewesen. Hier sollte Nüchternheit gelten, und Fasnacht war heidnisch. Wahrscheinlich war im armen Badersdorf ein Funke Anarchie lebendig geblieben; die herrschaftliche Kirche hatte hier immer einen schweren Stand gehabt.

Was im Wirtshaus zum Rebstock in jenen narrenfreien drei Tagen abging, war die reine Anarchie. Mögen Ethnologen in der Fasnacht sehen, was sie wollen, Fasnacht war hier schlicht der Ausdruck für den Sinn des Lebens. Fasnacht war das richtige Leben. Davon musste niemand überzeugt werden. Und hätte einer Fasnacht erklären wollen, ich glaube, er wäre gesteinigt worden im dekorierten Rebstock an der Kreuzung, dem Zentrum der Badersdorfer Scherbengerichte. Dass das mühselige Tagein-Tagaus nicht alles war, was man von einem Leben auch in Badersdorf erwarten durfte, das musste einem niemand erklären, schon gar kein Studierter und schon gar nicht hier. Versuchte es der Pfarrer in der Kirche, dann war das zwar gut und recht, aber wie kann einer Wein verstehen, der noch nie davon getrunken hat und sich hütete, jemals im Rebstock aufzutauchen?

Man war als Kind von der Fasnacht infiziert worden und hatte das Virus sein Leben lang im Blut, nicht mehr und nicht weniger. Ein Märzlüftchen genügte, ein erstes Konfettibätzchen im Schnee oder von fern das Schränzen einer Posaune aus einem Dachfenster, und der Mechanismus eines jeden Betriebs, war er bäuerlich oder handwerklich, mittelgross oder klein, lief rückwärts. Es hatte angefangen! Es würde sich wieder zeigen! Das Verhängnis musste vollzogen werden, es führte kein Weg daran vorbei.

Was städtische Fasnächtler mit Recht behaupten – der Geist wehte vom Land zuletzt auch wieder um die Türme des strengen Münsters – nämlich, dass man kostümiert, also mitten im Geschehen, sein müsse, weil man ohne bunte Fetzen und Schminke im uninspirierten Draussen sei, das hatte in der Stadt wohl seine Richtigkeit. Nicht aber auf dem Land. Man bemühte sich zwar, Hals über Kopf, aus Jute-Säcken und Kartonschachteln, von denen man jede aufhob, oder aus Tannenreis und Fassreifen Kostüme zu basteln. Aber am Stammtisch zu sitzen, einen Bierdeckel auf dem Kopf, tat es auch.-

So waren Bauern in den Krieg gezogen: den nächsten Dreschflegel ergriffen, die Sense und hinauf zur Burg, wo der Zehntenherr in seinem Fett hockte, und gleich zuschlagen, bevor die Wut verraucht. Denn nach dem dritten Tag hätte sich der Alte gefasst, und dann Gnade Gott diesen Stürmisiechen. Nicht selten erwuchsen Bauernrevolten aus der Fasnacht, waren im Prinzip dasselbe. An der Basler Fasnacht verprügelten aufgebrachte Bürger hundertfünfzig bewehrte Habsburger, als diese einer Sauflaune folgend meinten, auf dem Münsterplatz ein Turnier abhalten zu müssen – der Herzog entkam im letzten Moment über den Rhein.

Die Fasnacht war eine unausgesprochene Übereinkunft, eine gemeinsame Haltung, aus Notwendigkeit erwachsen, nicht eine Frage des Kostüms oder der geprobten Guggenstücke. Proben ist feige, hiess das Motto, das keiner jemals aussprach. Man entriegelte einfach das Fenster, damit ein günstiges Lüftchen es aufstosse. Dazu konnte man sitzenbleiben.

Vorbereitung zählte höchstens am Fasnachtsball mit Maskenprämierung im besseren Löwen oder beim Umzugswagen für Gerbersdorf, einer ganz und gar verrückten Nachbargemeinde, die, protestantische Fingerschrauben hin oder her, bestimmt nie von der Fasnacht liess. Und durfte man nicht Fasnacht sagen, dann halt »Kappenfest« oder »Bocksabend« – auch das Volk fand schon immer seinen Weg durch Sprache, um alles beim Alten zu belassen.

Es ging einmal gerade nicht um Konkurrenz. Die alte Traubenwirtin hatte eine Sammlung verschwitzter und vergeiferter Papiermasken vom Vorjahr im Buffet, die man nach dem zehnten Schnaps dann doch überzog; es gab ein paar verbeulte Türkenhütchen mit Zotteln und die ewigen Augenmasken mit Fransen, bei denen immer der Gummizug fehlte oder brüchig war. Und natürlich Nasen in jeder Form, die wirklich erst nach dem fünfzehnten Schnaps zu ertragen waren. Anni, die alte Wirtin des Rebstocks, warf den ganzen ineinander verhangenen Plunder einfach im geeigneten Moment, den sie spürte wie die Katze die Maus, mitten auf den Stammtisch, und schon ging’s los. Dieser entscheidende Moment war aber selten vor zehn Uhr abends.

Auch draussen auf den Strassen hätte ein Fremder zu dieser Zeit kaum Fasnacht ausgemacht. Nur vereinzelte Spuren von Konfetti und Papierschlangen in einem Busch zeugten von fasnächtlichem Treiben. Sie stammten fast durchwegs vom kleinen verlorenen Umzug des Kindergartens am Vormittag, den die Kindergärtnerinnen mit ihren Tambourinen offensichtlich lustiger fanden als ihre nachgezerrten Kleinen. Oder es geisterten wilde Züglein von Buben, wie ich einer war, in mit Heu ausgestopften Kartoffelsäcken und Schachtelmasken durch die Strassen, meistens mitten im damals noch spärlichen Autoverkehr, und machten im Übermut alles unsicher, was vor ihre Augenschlitze kam. Viel war es beileibe nicht, was ich sah, weil die Schachtelmasken dauernd verrutschten. Ich sah mich vielmehr in einem dumpfen Halbdunkel gefangen und schwitzte heftigst in meinem strohgefüllten Paillass. Gäll du känsch mi nööd! war die rhetorische Frage, die wir mit verstellter Stimme jedem ins Ohr brüllten, der uns entgegenkam. Wie hätte er auch sollen! Und in dem hilflosen Versuch, einen zu erkennen, lag das ganze Vergnügen unseres wilden Treibens.

Mit dem Eindunkeln und den allabendlichen Pflichten von Bauernbuben – dem Runkelnmahlen fürs Vieh oder dem Abliefern der Milch um sieben in der Milchhütte –, liess das spärliche Fasnachten nach, und eine Ruhe kehrte ein ins Dorf, die nicht das Geringste von dem Folgenden hätte erahnen lassen.

Denn jetzt waren die Grossen dran, die Burschen aus den Vereinen sowie die verlobten und verheirateten jungen Arbeiter und Gewerbler aus dem Unterdorf.

Aber Stunden vergingen. Würde es überhaupt noch etwas werden dieses Jahr?

Der alljährliche Zweifel gehörte zum Spiel; die Sache musste erst auf des Messers Schneide kommen, der Einsatz war noch zu tief. Zu früh und zu willentlich loszulegen, hätte alles verdorben, so wie zu eifrige Musiker eine Jam-Session verderben, weil sie es nicht aushalten, zu warten, bis ein Solo angebracht ist. Es gab Guggenmusiken in der Stadt, die vor lauter Proben das Jahr über alles niederbliesen, was eine Stimmung zu werden versprach.-Im Dorf, wie gesagt, übte niemand, und niemand wusste, ob er sich überhaupt verkleiden würde und was ihm im letzten Moment allenfalls aus Nachbars Kostümschachtel angedreht werden würde.

Es kehrte Stille ein, ein kaum auszuhaltendes Vakuum, aus dem sich jedoch plötzlich der Initialknall ereignen konnte. Alles hat seinen Preis, die gemeine Dorffasnacht musste erst verdient werden. Mit Vertrauen gegen jede Vernunft.

Urplötzlich kommt der Überfall, auch dieses Jahr. Natürlich zuerst im Rebstock, der bedingungslosesten Fasnachtshöhle.

Gegen zehn Uhr, man sass schon beim dritten Dreier, verbreitete sich das unausgesprochene Wissen, dass es nun jederzeit passieren konnte. Kein Uneingeweihter hätte etwas bemerkt, ausser dass dekoriert war, wie in den meisten Dorfwirtschaften rundum, doch das wollte nichts heissen. Aber irgendwo im Dorf standen jetzt einige Turnvereinler oder Blasmusiker auf einem Estrich und probierten Kostüme an. Es musste Fendant geben aus der Literflasche oder Kafi Lutz, den Kaffee im Glas mit so viel Schnaps darin, dass man durch die hellbraune Brühe hindurch Zeitung lesen konnte, oder es war keiner. Es ging ja darum, die letzten zufällig mitgeschleppten Unentschlossenen gefügig zu machen und sich selber Mut anzutrinken, weil man sich doch auch hätte fragen können, was das alles sollte. Nicht jeder fand es auf Anhieb lustig, nach einer Woche harter Arbeit im Innenbau, kaum dass man sein besseres Hemd an hatte und die gute Hose, in die verschwitzten Kostüme vom Vorjahr hineinzusteigen. Und nicht jede Freundin der mitgeschleppten Kollegen war begeistert, ihren Schatz, kaum war er einmal zu haben, schon wieder an die Meute zu verlieren. Frauen waren denn sowieso keine anzutreffen im innersten Kern des fasnächtlichen Fieberherdes dieser Art, es konnte zu derb kommen.– Anders dagegen in der katholischen March, gegen die Innerschweiz zu, wo die Frauen in diesen Tagen erklärtermassen keine Unterhosen trugen und die Fasnacht noch einmal etwas anderes war.-Um es so zu sagen: Das Ganze musste hier wie dort erst einmal in den Schlamm hinein, damit jene zarten Sumpfröslein spriessen konnten – die seltensten unter den Rosen.

Die Badersdorfer Jumpfern huschten also bestenfalls, wissend vom bevorstehenden Überfall, weil sie nicht selten eigene ausgetragene Blusen und Röcke auf den Estrich gebracht hatten, mit Schweigegelübden umgeben, die man ihnen auf hundert Meter ansah, wie zufällig in den Rebstock und setzten sich in den Winkel, der die beste Übersicht versprach.– Aber hatten Irene und Vreni und die Patrizia von der Papeterie schon einmal zu dieser Zeit alleine im Rebstock