9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

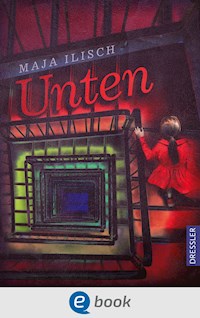

Was wohnt in den Spiegeln von Kettlewood Hall? Düster-romantische Gothic Fantasy im viktorianischen England aus der Feder von Maja Ilisch: Gaslight-Fantasy vom Feinsten! Gruselige Bewegungen in den Spiegeln und ein magisches Schachspiel: Eine Schachfigur, der einzige Nachlass ihrer Mutter, weist der jungen Iris den Weg nach Kettlewood Hall. Tatsächlich wird sie weit freundlicher aufgenommen, als es der unehelichen Tochter einer Dienstmagd gebührt. Über die Rückkehr der Figur herrscht besondere Freude, vor allem bei Victor, dem Sohn des Earls, doch schon bald mutet das Verhalten der Hausbewohner seltsam an. Als Iris das Schachbrett entdeckt, zu dem der Springer gehört, macht sie einen Zug, der prompt am nächsten Tag beantwortet wird. Iris ahnt nicht, dass sie mit ihrem Leben spielt – und mit dem Victors.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 595

Ähnliche

Maja Ilisch

Die Spiegel von Kettlewood Hall

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Gruselige Bewegungen in den Spiegeln und ein magisches Schachspiel: Eine Schachfigur, der einzige Nachlass ihrer Mutter, weist der jungen Iris den Weg nach Kettlewood Hall. Tatsächlich wird sie weit freundlicher aufgenommen, als es der unehelichen Tochter einer Dienstmagd gebührt. Über die Rückkehr der Figur herrscht besondere Freude, vor allem bei Victor, dem Sohn des Earls, doch schon bald mutet das Verhalten der Hausbewohner seltsam an. Als Iris das Schachbrett entdeckt, zu dem der Springer gehört, macht sie einen Zug, der prompt am nächsten Tag beantwortet wird. Iris ahnt nicht, dass sie mit ihrem Leben spielt – und mit dem Victors.

Was wohnt in den Spiegeln von Kettlewood Hall? Düster-romantische Gothic Fantasy im viktorianischen England aus der Feder von Maja Ilisch: Gaslight-Fantasy vom Feinsten!

Inhaltsübersicht

Für meine Eltern,

die mir aus dem Kaninchenbau halfen

und wieder hinein

»Da ist ja ein gewaltiges Schachspiel im Gang – über die ganze Welt – vorausgesetzt, das ist überhaupt die Welt. Ach, wie lustig! Wie wünschte ich mir, da mitzumachen!«

Lewis Carroll

Alice im Spiegelland

Prolog

Sie sind in jedem Spiegel. Ich kann sie sehen, und, was noch schlimmer ist, sie sehen mich. Ihre Augen folgen mir. Ihr Zorn. Ich ertrage ihre Blicke nicht, und noch weniger meine Schuld. Jede Fensterscheibe bei Nacht, jede Pfütze, sie sind überall. Ich sehe, wie sie nach mir greifen. Sie wollen mich hinüberziehen, zu sich, in das Reich der Verbannten – ich dachte, ich wäre so schlau, ich dachte, ich wäre alldem entflohen, aber hier bin ich, gefangen in meiner Schuld, in meiner Angst, und das, dem ich entkommen wollte, habe ich stattdessen mitgenommen.

Wie sie dort stehen, eng zusammengerückt, Gesicht an Gesicht, Fratze an Fratze, jeder will mich zuerst haben, es ist ein Gedränge, dass ich über alldem mein eigenes Gesicht nicht mehr sehen kann, und das ist gut. Sie können mir in die Augen sehen. Ich selbst kann es nicht mehr. Mein Atem lässt den Spiegel nicht beschlagen, verdeckt nicht die Schatten und Schemen, er geht glatt durch das Glas hindurch, ich könnte ihm folgen, hinabsteigen in ein Reich aus Spiegeln und Schuld.

Sie bekommen mich nicht, so viel steht fest. Nicht, solange in meiner Brust noch ein Herz schlägt. Ich höre sie rufen, durch das Glas hindurch rufen sie mich, verfluchen meinen Namen, verfluchen den Tag, an dem ich zur Herrin wurde über Leben und Tod.

Ich wollte das nicht. Nichts von alledem. Aber es ist zu spät. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann nur weiterleben mit dem, was ich getan habe. Der Herr sei meiner Seele gnädig. Ich habe keine Wahl. Damals nicht, und auch heute nicht. Wenn ich jemals Vergebung finden will in diesem Leben oder dem nächsten, muss ich zurückgehen.

Zurück nach Kettlewood.

1

Es ist seltsam, dass man manchmal seine Träume mehr fürchtet als die Wirklichkeit. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte mir die Spinnmaschine zwei Finger abgerissen, und doch stand ich weiter jeden Tag in der Fabrik, folgte dem Tanz der tausend Spulen, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, viermal in der Minute, und zuckte nur dann mit der Wimper, wenn mir wieder eine der feinen Baumwollfasern ins Auge flog.

Aber meine Träume, die fürchtete ich. Zumindest diesen einen. Ich hatte ihn, seit ich denken konnte, der älteste Traum von allen: Da stand ich vor einem Haus, einem furchterregenden dunklen Bau, schwärzer noch als der Backstein von Warwicks Textilfabrik. Ich kannte den Ort nicht, doch ich fürchtete ihn. Und noch mehr fürchtete ich die beiden Hunde, die aus der offenen Tür angerannt kamen, groß wie Kälber, einer schwarz, einer weiß, und mir den Kopf abbissen.

Ich stand nur da und ließ es geschehen. Wenn sich das riesige Hundemaul um meinen Kopf schloss, wurde ich wach und wagte es nicht mehr, einzuschlafen. Ich fürchtete diesen Traum, und obwohl ich im Leben noch von keinem gebissen worden war, hatte ich Angst vor Hunden.

Es war nur ein Traum, und er kam nur alle paar Wochen. Um Hunde konnte ich einen Bogen machen. In der Fabrik stand ich jeden Tag bis auf sonntags, ich konnte es mir nicht leisten, dabei Angst zu haben.

Manchmal erlaubte ich mir zu tagträumen. Manchmal. Nicht während der Arbeit, da hatte ich auf Zack zu sein, aufzupassen, dass die Spulen nicht aus ihren Halterungen tanzten oder die Fäden rissen. Hinspringen, richten, zurückspringen, und nur ja keinen Fehler machen. Zwei Schritte vor, Pause, zwei Schritte zurück. Wir kannten den Takt der Maschine, atmeten in ihrem Rhythmus, wussten, wann wir hinrennen durften und wann wir uns hüten mussten. Das Wasserrad, das draußen die Maschinen antrieb, lief von früh bis spät, und die Maschine anzuhalten kostete Mr. Warwick bares Geld. Fehler waren teuer und Tagträume tödlich. Ich hatte noch Glück, dass ich nur zwei Finger verloren hatte. Einmal war ein Mädchen umgekippt, vor Hunger oder Erschöpfung, und unter die Maschine geraten – ich wollte lieber glauben, dass sie es überlebt hatte. Auch eine Form von Träumen, vielleicht.

Zum Tagträumen kam ich, wenn ich auf müden Beinen von der Arbeit nach Hause stolperte. Wenn ich Wasser holte und an der Pumpe warten musste, bis ich dran war. Wenn niemand hinsah, wenn ich einen Moment für mich hatte, dann stellte ich mir vor, dass es mir irgendwann gelingen würde, der Fabrik zu entkommen.

Ich war keine Gefangene, niemand kettete mich an, bloß wo hätte ich hingehen sollen? Ich machte mir da wenig vor. Es war ein ziemlich mickriger Traum, zu mehr fehlte mir die Kraft. Unerreichbar erschien mir selbst das. Unsere Leben begannen in der Fabrik und endeten dort, und beides viel zu früh.

Meine Mutter starb, als ich vierzehn war und sie selbst noch keine vierzig. Es war nicht die Schwindsucht, die sie Blut husten ließ, es war der feine Baumwollstaub, er war in unseren Augen und unseren Haaren und unseren Mündern und Nasen. Hätte man mich in die Spinnmaschine eingespannt, man hätte mir einen Faden aus dem Rachen ziehen können, lang genug für drei Spulen.

Vierzehn Jahre alt und meine Mutter gerade unter der Erde: Wenigstens musste ich mich nicht fragen, was nun aus mir werden sollte. Ich war in der Fabrik, und ich würde in der Fabrik bleiben, bis ich irgendwann gar keine Finger mehr hatte oder ganz unter die Maschine geriet oder selbst Blut zu spucken begann. Außerdem hatte ich immer noch meine Großmutter. Am Hals.

»Du undankbares, faules Stück!«, fuhr sie mich an, ohne bestimmten Anlass. »Wärst du nur nie geboren!«

Ich blickte zu Boden und schwieg. Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass meine Mutter, die ich lieb gehabt hatte wie nur etwas, so früh hatte sterben müssen, während meine Großmutter ein abscheuliches Weib war, dem die Jahre nichts anhaben konnten. Natürlich, meine Großmutter hatte keinen Tag ihres Lebens in der Fabrik stehen müssen, sie war zu uns gekommen, als ihr Mann starb und sie ihren Hof aufgeben musste, damit wir sie durchfütterten und sie uns das Leben schwer machen konnte. Zu meiner Mutter war sie nicht ganz so garstig, das war immerhin ihre Tochter, aber dafür bekam ich es ab, und als meine Mutter tot war erst recht.

»Es ist doch nur deine Schuld!«, fauchte sie mich an. »Wenn du nicht wärst, hätte sie ihre Stellung behalten können und nicht sterben müssen …« Sie ohrfeigte mich, doch es waren die Worte, die mehr wehtaten. Ich versuchte, ihr zu vergeben, entschuldigte sie damit, dass die Trauer aus ihr sprach, dass sie schließlich gerade ihre einzige Tochter begraben hatte. Aber die Wahrheit war, sie konnte mich einfach nicht ausstehen.

Dass ich auch noch das Bett mit ihr teilen musste, machte es nicht besser. Seit meine Mutter nicht mehr zwischen uns schlief, fühlte ich, wie die Kälte meiner Großmutter nachts zu mir herübergekrochen kam, selbst wenn ich stocksteif lag. Zu gern hätte ich gefragt, ob wir vielleicht tauschen könnten, vorgeschlagen, dass meine Großmutter sich das Bett mit Mrs. Randall teilen sollte und ich mit deren Tochter Annie, die immerhin so was wie meine beste Freundin war; ich hätte auch mit Mrs. Randall selbst vorliebgenommen, doch ich hütete meine Zunge und schluckte den Zorn hinunter, wie immer.

»Und wegen der Miete? Da hast du auch noch keinen Finger gerührt, was?«

Ich seufzte und nickte. Es stimmte, ich konnte nicht allein unseren Anteil am Zimmer aufbringen. Wir mussten eine weitere Frau aufnehmen, um über die Runden zu kommen, und die hatte natürlich Anrecht auf ein halbes Bett. Selbst wenn ich dann auf dem Fußboden schlafen musste, war mir das lieber, als neben meiner Großmutter zu liegen. »Ich kümmere mich drum«, flüsterte ich. Ich war nicht versessen darauf. Mit Mr. Ainley reden wegen des Zimmers, mit Mr. Daniels wegen meiner Arbeit: Ich wusste, alles, was jetzt schon schlimm war, würde noch viel schlimmer werden.

Vor allem der Hass meiner Großmutter. »Es ist ein Unrecht, dass du lebst!«, spie sie mir immer wieder entgegen. »So viele Kinder kommen nicht übers erste Jahr, und du, die keiner gewollt hat und die ihre Mutter ins Unglück gestürzt hat, wirst mit jedem Jahr größer und fetter –«

Ich wusste nicht, wo sie das Fett an mir sehen wollte. Ich war schmal und drahtig, wie alle Mädchen in Warwicks Textilfabrik. Ich hatte ein hartes, kantiges Gesicht, das mich älter aussehen ließ, als ich war, so wie alles an mir hart und kantig war, jeder Muskel in meinem Körper, meine Beine, auf denen ich zwölf Stunden am Stück vor der Maschine stehen konnte, wenn die Kontrolleure nicht da waren. Wir wussten immer, wann sie kamen, und was wir zu sagen hatten, wenn sie uns fragten. Ich hatte gelernt, wie aus der Pistole geschossen zu antworten: »Ich bin elf Jahre alt«, sodass ich das selbst dann noch behauptete, als ich längst zwölf war.

Sie meinten es ja gut, wenn sie sagten, dass Kinder nur acht Stunden am Tag arbeiten durften. Bloß, dann wurden wir auch nur für acht Stunden bezahlt, und niemand von uns stand zum Vergnügen in der Fabrik. Es war schlimm genug, dass ich auch noch zur Schule gehen musste – zwei weitere Stunden am Tag, während derer ich nicht arbeiten durfte und für die mir auch noch Geld abgezogen wurde. So schön es auch war, einen Ort zu haben, wo ich in Ruhe sitzen konnte, das Geld reichte hinten und vorne nicht.

Anderen Familien ging es besser, die hatten noch einen Vater, und Männer verdienten mehr, das Stahlwerk zahlte ganz anständig, hatte ich mir sagen lassen. Die hatten ein Zimmer für sich allein oder sogar eins von den kleinen Häusern die Straße runter. Allerdings hatten die meistens auch mehr Kinder. Und ich war froh, dass es Annie gab – wir zwei Kinder der Sünde, die nur deswegen auf der Welt waren, weil der liebe Gott unsere Mütter für ihre Vergehen bestrafen wollte.

Annie Randall hatte es schlimmer getroffen als mich. Ich war einfach ein Mädchen ohne Vater, Mrs. Randall hingegen hatte so schwer gefehlt, dass sie eine schreckliche Krankheit davongetragen hatte und die arme Annie ohne Augenlicht geboren worden war. Ich konnte immerhin noch arbeiten und mir so mein Anrecht auf Leben zurückverdienen, doch Annie war wirklich zu nichts zu gebrauchen. Man hatte versucht, ihr Arbeit zu geben, sie Garnspulen nach Größe sortieren lassen, dafür musste man nicht sehen können, nur konnte sie nicht einmal das oder wollte es nicht, sie war ein faules kleines Ding. Dennoch war sie meine Freundin, solange sie nicht versuchte, sich mir gegenüber so blöd zu stellen, wie sie es bei anderen tat. Ich war nett zu ihr, schon allein weil ich sie gernhatte, und ich musste wiedergutmachen, dass meine Großmutter auch Annie schalt und schlug und schikanierte. Vor allem, da Mrs. Randall mich niemals schlug, höchstens einmal anschrie.

Annie war es dann auch, die mich tröstete, als ich wirklich nicht mehr wusste, wohin mit mir und meiner Trauer und meinem Zorn. Ich hockte schluchzend, aber nur ganz leise, in der Ecke hinter dem Ofen. Sie kroch zu mir, obwohl die Nische schon längst zu klein für uns war, und auch wenn Annie drei Jahre jünger war als ich, legte sie den Arm um mich und flüsterte: »Weinst du wegen deiner Mutter?«

Ich zog die Nase hoch. »Tu nicht so doof! Natürlich!«

Annie lachte leise, so wie sie das manchmal machte, im völlig falschen Moment. »Hätte ja auch sein können, dass du wegen deiner Großmutter weinst«, sagte sie.

»Wegen beiden«, murmelte ich. »Weil die eine tot ist …« Und die andere lebt. Ich sprach es nicht aus. Aber wenn ich ehrlich zu mir war, sehnte ich den Tod meiner Großmutter herbei, genau wie sie mir meinen wünschte. Über der Erkenntnis erschrak ich so sehr, dass ich glatt zu weinen aufhörte.

»Ich mochte deine Mutter«, sagte Annie. »Sie war was Besonderes.« Sie sagte das in einem seltsamen Ton, und ich konnte nicht einordnen, wie sie es meinte – meine Mutter war ein guter Mensch gewesen, aber auch nur eine gewöhnliche Fabrikarbeiterin, und obwohl ich viele Worte für sie gehabt hätte, wäre ›besonders‹ nicht darunter gewesen. Trotzdem, ich nickte. Irgendwie hatte Annie recht.

»Was machst du jetzt?«, fragte sie weiter.

»Montag versuche ich, mit Mr. Daniels zu reden. Ich bin alt genug, um wie eine Erwachsene zu arbeiten, wenn er mich lässt. Ich weiß, das ist nicht erlaubt, er muss mich nur unter dem Namen meiner Mutter weiterarbeiten lassen …« Ich merkte, wie mir wieder die Tränen kamen.

»Aber dann kannst du nicht mehr in die Schule!«

Annie war so ziemlich der einzige Mensch, der glücklich darüber war, dass ich zur Schule ging. Noch lieber wäre sie selbst gegangen, und ich hätte zu gern mit ihr getauscht, bloß was hätte es ihr gebracht? Vermutlich nichts als Enttäuschung, und das nicht nur, weil sie blind war. Sie glaubte, dass ich dort großartige Dinge lernte, und ich traute mich nicht, ihr zu sagen, dass ich die zwei Stunden damit verbrachte, zu stricken und in der Bibel zu lesen, wenn ich denn überhaupt etwas mitbekam vom Unterricht – oft war ich zu müde, um mich zu konzentrieren. Wenn ich nach Hause kam und Annie mich ausfragte, dann erfand ich Sachen für sie. Fremde Länder, große Schlachten: Ich wusste, lügen war eine Sünde, aber ich hatte nur wenig schlechtes Gewissen dabei. Annie würde nie herausfinden, dass das alles nicht stimmte.

»Ist sowieso mein letztes Jahr«, antwortete ich. »Auf die paar Monate kommt es nicht an. Ich muss einfach Geld verdienen.« Ich versuchte, das nicht zu vorwurfsvoll zu sagen. Wenn Mrs. Randall damit einverstanden war, dass Annie nicht arbeitete, war es nicht an mir, über sie zu richten.

»Und ich hatte gedacht, du willst vielleicht weglaufen«, sagte Annie und klang regelrecht hoffnungsvoll dabei. »Du hast mir so viel von der Welt erzählt, willst du dann nichts erleben? Nach Amerika fahren oder Fatalien?«

Ich verzog das Gesicht, froh, dass sie es nicht sehen konnte. »Wo soll ich denn hin? Ich bin ein Mädchen, ich habe kein Geld …« Es war egal, dass es Fatalien nicht gab. Amerika existierte für mich genauso wenig. Natürlich, wegrennen konnte auch nicht schlimmer sein als bleiben, trotzdem wollte ich nicht auf der Straße enden, und ich konnte doch nichts, außer in der Fabrik stehen.

»Ich würde weglaufen, wenn ich könnte«, sagte Annie. »Bloß, ich kann nicht. Der einzige Ort, wo ich hinkann, ist mein eigener Kopf. Also gehe ich dahin. Du dagegen …«

Ich seufzte nur und schwieg. Am liebsten hätte ich Annie gesagt, dass sie recht hatte. Ich wusste nicht, was mich draußen erwartete, und in der Fabrik war ich sicher und versorgt – eine trügerische Sicherheit, in der man seine Finger verlor und starb, bevor auch nur die eigenen Kinder erwachsen waren.

Annie, die nicht verstand, warum ich zögerte, rückte noch etwas näher an mich heran. »Ich will, dass du wegläufst«, flüsterte sie. »Wenn du wegläufst, kann ich mir vorstellen, was du gerade für Abenteuer erlebst. Gott ist bei dir, wo immer du bist. Er hat dich lieb, sonst wärst du nicht hier.«

»Danke«, sagte ich. Es tat gut, daran erinnert zu werden. Ich tat mir allzu sehr selbst leid und dachte, Gott hätte mich vergessen oder verlassen, dass er mich bestrafte, doch Annie wusste es besser, vielleicht, weil sie den ganzen Tag betete. Gott strafte uns nicht, solange wir ihm keinen Grund dazu gaben, er prüfte uns nur. Gott verlangte auch Gehorsam – nur hieß das, dass ich wirklich jedem zu gehorchen hatte?

»Wenn du wegläufst«, sagte Annie, »dann darfst du meinen Schatz haben.«

»Was für einen Schatz?«, fragte ich vorsichtig. Wenn Annie wieder etwas geklaut hatte – das tat sie manchmal, aller Frömmigkeit zum Trotz, sie konnte die Schuld ja hinterher wegbeten, und falls sie erwischt wurde, tat sie so, als hätte sie in ihrer Blindheit nicht wissen können, dass das jemand anderem gehörte –, wollte ich damit nichts zu tun haben. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Beten wie sie. Mich würde Gott bestrafen. Und als Annie dann tatsächlich versuchte, mir eine Perlenkette in die Hände zu drücken, mit einem kleinen Kreuzanhänger, stieß ich sie weg. »Nein! Das will ich nicht!«

»Schscht!«, machte Annie. »Du weißt nicht, was das ist. Das hat mir Mrs. O’Leary gegeben, als Mutter mich betteln geschickt hat.« Mrs. Randalls Versuche, Annie um Geld betteln zu lassen, waren nie von Erfolg gekrönt – zum einen, weil Annie es schaffte, sich selbst zum Betteln zu blöd zu stellen, und zum anderen, weil hier weit und breit niemand lebte, der etwas abzugeben hatte. Annie durfte sich nicht zu weit vom Fabrikgelände und den Mietshäusern entfernen, weil sie sonst niemals zurückgefunden hätte, und so hatte es mit der Bettelei bald ein Ende gehabt. Dass ausgerechnet Mrs. O’Leary, die drei Türen den Flur hoch wohnte, eine Perlenkette zu verschenken hatte, konnte und wollte ich nicht glauben.

»Du lügst doch!«, rief ich. »Du hast die Kette gestohlen!« Doch so entrüstet ich auch sein mochte, irgendwo in mir war eine kleine Stimme, die meinte, dass so eine Kette bestimmt viel wert war und ich damit in die Welt hinauskommen konnte, um irgendwo mein Glück zu machen. So gab ich mich noch entrüsteter, um das auszugleichen.

Annie lachte nur. »Das ist doch keine Kette!«, rief sie. »Das ist ein Rosenkranz, die Katholiken brauchen das zum Beten.«

»Wir sind nicht katholisch!« Die Vorstellung erschien mir schlimmer als klauen und lügen gleichzeitig.

»Wir nicht«, antwortete Annie. »Aber wer weiß, vielleicht Gott? Ich will ganz sicher sein, ich bete immer für beide. Mrs. O’Leary hat mir gezeigt, wie es geht, ich darf mich nur nicht erwischen lassen.« Sie klang so ernst, dass ich einen Moment lang fast glaubte, sie könnte recht haben. »Das ist mein größter Schatz«, sagte sie. Ich wusste, es war auch ihr einziger. »Du darfst ihn haben. Damit Gott doppelt auf dich aufpassen kann.«

»Das … das ist …«, murmelte ich, auf der einen Seite sprachlos vor Dankbarkeit, auf der anderen unsicher, wie ich ein Geschenk ablehnen sollte, das ich wirklich nicht haben wollte. »Du bist so lieb«, sagte ich. Und in dem Augenblick begriff ich, dass ich selbst einen Schatz hatte, viel größer als alles, was Annie in ihrem Leben besitzen würde, einen Schatz, mächtig genug, um mich hier rauszuholen. Annie hatte einen Rosenkranz. Ich hatte das schwarze Pferd.

Das schwarze Pferd war nicht mein eigener Schatz. Es gehörte meiner Mutter. Nur, sie war tot, und niemand außer mir wusste überhaupt davon oder hätte etwas damit anfangen können. Meine Großmutter jedenfalls nicht. Und es war eine tröstliche Vorstellung, dass meine Mutter mir zumindest irgendetwas hinterlassen hatte.

Es war viele Jahre her, dass ich es in ihren Sachen gefunden und damit gespielt hatte, bis sie von der Arbeit kam, mich erwischte und ausschimpfte – und das so richtig. Wie alt war ich damals gewesen? Sechs Jahre vielleicht, aber vergessen hatte ich die Geschichte nie. Das Pferd war wunderschön, kein Spielzeug, nicht einfach aus Holz geschnitzt, sondern so schwer, als ob es aus Stein wäre, ein schwarzes steigendes Pferd, viel zu schade zum Verstecken.

Ich weiß noch, wie meine Mutter dazukam, als ich gerade meine Puppe durch unser Zimmer galoppieren ließ. Ich dachte, meine Mutter würde mich loben, weil ich brav im Haus geblieben war, anstatt draußen mit den anderen Kindern zu spielen, was ich nicht sollte, wenn es regnete. Doch sie freute sich nicht. Sie blieb in der Tür stehen wie erstarrt. »Iris, was um Himmels willen machst du da?«

Ich verstand, dass etwas nicht stimmte, trotzdem strahlte ich meine Mutter an. »Fanny ist jetzt ein Soldat!«, sagte ich stolz. »Sie reitet in den Krieg.« Tatsächlich ritt meine Puppe nur mit sehr viel Wohlwollen und Festhalten, sie war zu klein für das große Pferd und konnte auch nicht darauf sitzen. Meine Mutter hatte sie aus einer Wäscheklammer gebastelt, aber da es meine Puppe war, war es an mir, zu entscheiden, was Fanny konnte und was nicht. Auch wenn ich wusste, dass Mädchen nicht in den Krieg zogen, war sie jetzt ein Soldat. »Gib das sofort her!« Schon war meine Mutter bei mir, ohrfeigte mich und nahm mir das schwarze Pferd weg, und um sicherzugehen, dass ich es nie wieder auch nur anfassen würde, bekam ich später noch eine solche Tracht Prügel, dass ich mich den ganzen Tag nicht mehr zu sitzen traute. »Wo hast du das gefunden? Du hast deine Puppe zum Spielen, lass die Finger von Dingen, die dir nicht gehören!«

Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich an der Kommode gewesen war, weil ich ein Stück Stoff als Umhang gesucht hatte, um zu spielen, dass Fanny die Königin war. Natürlich hatte ich mir denken können, dass etwas, das ganz unten in der Kommode steckte und in mehrere Wollsocken eingewickelt war, nicht für mich bestimmt war. Und eine Entschuldigung wollte meine Mutter auch gar nicht hören. Ich schwor ihr hoch und heilig, in Zukunft nicht mehr an ihre Sachen zu gehen, doch selbst das glaubte sie mir nicht. Sie warf das schwarze Pferd in den Ofen, der an diesem Tag, es war kalt draußen, tatsächlich einmal brannte. Ich habe nie vergessen, wie bitterlich ich weinte, als die Flammen meinen Schatz fraßen …

Vielleicht erinnerte ich mich auch falsch, denn am anderen Tag fand ich die Figur auf dem Fensterbrett, unversehrt, noch nicht mal ein bisschen angesengt. Ich strich sachte über die Kruppe, froh, dass meine Mutter es sich offenbar anders überlegt hatte. Es wäre auch zu schrecklich gewesen, so einen Schatz zu zerstören. Doch am Abend bekam ich den nächsten Satz Prügel.

»Ich habe es dir verboten!«, schrie meine Mutter, völlig außer sich. »Und an den Ofen zu gehen – du weißt, dass du das nicht darfst!«

Ich heulte vor Schmerzen und wegen ihrer Ungerechtigkeit. Vor dem Ofen hatte ich einen Heidenrespekt, so wie vor allem Feuer, und ich hatte doch nichts getan! »Ich war da nicht dran!«, brachte ich hervor, während mir Rotz und Wasser über das Gesicht liefen. »Ich dachte, du hättest …«

Meine Mutter wurde bleich. »Du warst nicht am Ofen?«, fragte sie tonlos. »Und wo hast du es dann her?«

»Ich weiß es nicht«, schluchzte ich. »Es war einfach da. Auf dem Fensterbrett.«

Sie glaubte mir. Ich weiß nicht, warum, aber sie glaubte mir. »Versprich mir, dass du das nie wieder tust«, flüsterte sie.

Ich versprach es ihr, so wie ich es schon am Tag davor geschworen hatte. Natürlich hielt ich mich nicht daran, aber ich passte auf. Manchmal, wenn meine Mutter in der Arbeit war und Mrs. Carr und ihre Mutter, mit denen wir uns damals das Zimmer teilten, auch nicht da waren, holte ich heimlich das Pferd aus der Kommode, bewunderte es, fuhr mit dem Finger andächtig über den glatten, schwarzen Stein, dass ich ein echtes Pferd nicht liebevoller hätte anfassen können, wickelte es dann behutsam wieder ein und legte es an seinen Platz zurück. Als ich selbst groß genug war, um zu arbeiten, und zu alt, um mit Puppen zu spielen, hatte ich das schwarze Pferd lang vergessen. Aber jetzt kam es mir wieder in den Sinn.

Meine Mutter hatte über das schwarze Pferd kein Wort mehr verloren, doch wenn sie es verkauft hätte, hätte ich es sicher mitbekommen. Und meine Großmutter konnte auch nichts davon wissen, sonst hätte sie meine Mutter beschuldigt, das Pferd gestohlen zu haben, oder darauf bestanden, es zu Geld zu machen. Das hieß, es musste noch da sein. Nur wo?

Es steckte nicht mehr in der Kommode, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Meine Großmutter kümmerte sich um unsere Wäsche, und zwischen den Strümpfen hätte sie das Pferd sicher gefunden. Ansonsten gab es in unserem Zimmer nicht viele mögliche Verstecke und noch weniger Orte, wo es vor Annie sicher gewesen wäre. So gern sie mir bestimmt suchen geholfen hätte, froh um jedes bisschen Abwechslung in ihrem kargen Leben, wollte ich die Gelegenheiten abpassen, in denen ich das Zimmer für mich allein hatte. Das schwarze Pferd war der größte Schatz meiner Mutter gewesen. Vor allem aber war es ein Geheimnis.

Vielleicht war das der Grund, warum ich sie nie danach gefragt hatte. Nicht, weil es mir an Neugier gefehlt hätte, sondern weil ich fürchtete, dass es eine ganz simple, alltägliche Erklärung gab, die nicht halb so viel wert war wie das Geheimnis an sich. Die Vorstellung, dass eine Fabrikarbeiterin ein eigenes Geheimnis haben konnte, war ebenso tröstlich wie die Vorstellung, selbst einmal keine mehr sein zu müssen.

Wo hatte meine Mutter das Pferd versteckt? Das Zimmer, in dem sich außerhalb der Fabrik unser ganzes Leben abspielte, war eng. Da standen die beiden Betten und der Ofen, auf dem meine Großmutter für uns und Mrs. Randall sich und Annie das Essen kochte, was immer für Streit sorgte, wer wann an der Reihe war.

Wir teilten uns auch die Kommode, in der unsere Wäsche war, eine Schublade für uns und eine für die Randalls, und die Waschschüssel teilten wir uns ebenso. Wir teilten uns sogar den Eimer für die Nachttöpfe … Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger fiel mir ein, wo meine Mutter etwas hätte verstecken können, ohne dass jemand anderes darüberstolperte.

Ich suchte nachts, wenn alles schlief, in der Kommode und unter den Betten, ich klopfte gegen das Ofenrohr, ob es irgendwo dumpf klang, und nahm mir auch die eine Stelle vor, an der die Bodendiele auf diese bestimmte Weise knarzte, um zu schauen, ob das Brett vielleicht lose war. Nirgends wurde ich fündig. Aber es war seltsam: Je öfter und vergeblicher ich suchte, desto größer wurde der Schatz in meiner Vorstellung, und desto mehr wuchs meine Hoffnung. Das schwarze Pferd machte es mir nicht einfach, und das war gut so.

Nur kam irgendwann der Moment, in dem ich nicht mehr wusste, wo ich noch suchen sollte. Selbst in der Schublade der Randalls hatte ich gewühlt, heimlich und mit schlechtem Gewissen, die Matratzen gewendet, so gut das ging, wenn ich immer nur wenige Minuten Zeit hatte. Langsam dämmerte mir, dass ich mich sehr wahrscheinlich irrte. Dass meine Mutter die Figur wohl doch längst verkauft hatte.

Trotzdem nutzte ich weiterhin jede Gelegenheit, die sich mir bot. Ich rannte von der Arbeit nach Hause, um vor der Schule noch einmal suchen zu können. Es war Waschtag, das hieß, Annie, Mrs. Randall und meine Großmutter waren fort, niemand da, der mich stören konnte, bis ich in fünf Minuten wieder losmusste, um pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Ich zog die Tür hinter mir zu, und vor Erschöpfung klappten mir die Beine weg.

Ich hätte etwas essen oder einen Schluck Wasser trinken sollen. Stattdessen lag ich bäuchlings auf dem Boden, drückte das Kinn gegen die Dielen und gab dem Zimmer von da unten eine letzte Chance, mir zu verraten, wo mein Schatz war. Ich konnte unter die Kommode spähen, wo sich der Staub sammelte, weil kein Besen dort richtig hinkam. Ich sah den Spalt unter der Tür – und ich sah die Fußleiste einen Schatten werfen, in der Ecke beim Fenster.

Vergessen war die Erschöpfung. Auf Händen und Knien krabbelte ich hin, rechnete mit der nächsten Enttäuschung, sicher wieder nur ein Mauseloch, das mir vorher nicht aufgefallen war. Aber es war mehr als das. Ein Loch, gerade groß genug, um zwei Finger hineinzuschieben, und darin stieß ich gegen etwas Festes, das sich hin und her schieben ließ. Tote Maus? Das hätte ich gerochen. Und die blieben auch nicht lange fest. Mit vor Aufregung zitternden Fingern rüttelte ich vorsichtig an der Fußleiste. Sie war lose, ließ sich von der Wand wegbiegen, gerade weit genug, dass man mit der Hand dahinterkam.

In der Aushöhlung steckte etwas. Ein Bündel, in eine ziemlich schmutzige Socke eingeschlagen, außen weich von Wolle und darunter hart wie Stein. Mir stockte der Atem. Ich wusste sofort, was das war. Mein schwarzes Pferd. Fast traute ich mich nicht, nachzuschauen. Einen langen, bangen Moment überlegte ich, ob der Traum nicht viel mehr wert war, ob ich ihn nicht zerstörte, wenn ich ihn in die Wirklichkeit holte. Dann schüttelte ich den Kopf, lachte mich selbst aus und riss mit kühner Entschlossenheit die Socke von der Figur.

Es war ein schwarzes Pferd. Doch bis auf diese Tatsache hatte es nur wenig mit dem aus meiner Erinnerung gemein. Es war weniger prachtvoll, als ich erwartet hatte, wirkte grobbehauen im Vergleich zu dem Bild hinter meiner Stirn, wo es ganz wie ein echtes Pferd aussah, detailgetreu nachgebildet bis in die Spitzen der Mähne. Tatsächlich war es nicht einmal wirklich schwarz, sondern eher bräunlich, und an manchen Stellen schimmerte der helle Untergrund durch, als wäre es nur angemalt. Es bestand auch nicht aus Stein, sondern aus einem leichteren Material – kein Holz, so viel erkannte ich, darüber hinaus hatte ich keine Ahnung. Und obwohl in meiner Erinnerung nur meine Puppe darauf geritten war, trug das Pferd bereits einen Reiter, eine gebeugte Gestalt mit einem Hut, der viel von einem Topfdeckel hatte.

Ich war enttäuscht. Das sollte das Pferd aus meiner Erinnerung sein? Der Schatz aus schwarzem Marmor, der ein Vermögen wert sein musste? Jetzt verstand ich, warum meine Mutter selbst in unseren schlechtesten Zeiten nicht versucht hatte, das Pferd zu Geld zu machen. Ich hätte keinen Viertelpenny dafür bezahlt. Warum meine Mutter das alte Ding aufgehoben hatte …

Am liebsten hätte ich es in sein Loch zurückgestopft und nie mehr einen Gedanken daran verschwendet, aber nach der langen Suche konnte ich es nicht einfach wieder wegpacken. Zu irgendwas würde es schon gut sein. Jetzt hatte ich keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Der Lehrer wartete nicht auf mich, außer mit dem Rohrstock. Schnell wickelte ich das Pferd zurück in die Socke und stopfte es in den Korb mit meinem verhassten Strickzeug, den ich in der Schule häufiger brauchte als jedes Buch. Und als ich dann losrannte und das ungewohnte Gewicht zwischen den Wollknäueln an meinem Arm zog, konnte ich fast wieder glauben, dass ich einen echten Schatz mit mir herumschleppte.

In der Schule fiel es mir schwerer als sonst, dem Unterricht zu folgen. Ich war schon unter normalen Umständen keine gute Schülerin, was zum einen daran lag, dass ich oft noch völlig erschöpft von der Arbeit war und mein Körper dachte, die Tatsache, dass ich sitzen durfte, wäre eine Einladung, zu schlafen. Zum anderen bestand der Unterricht immer nur aus drei Dingen: erstens Bibellektüre, bei der eine Schülerin nach der anderen aufstehen und einen Vers vorlesen musste, ehe sie sich, wenn sie es mit Ach und Krach bis zum letzten Buchstaben geschafft hatte, wieder setzen und hoffen durfte, die Nächste würde noch mehr Fehler machen.

Zweitens Moral, weil wir Mädchen bei der Arbeit und daheim allen erdenklichen Verwerflichkeiten ausgesetzt waren. Keine von uns sollte enden wie die unselige Mrs. Randall, die für ihre Ausschweifungen von ihrem Ehemann verstoßen und von Gott mit einer Krankheit und einem blinden Kind gestraft worden war. Da halfen ihr auch die Beteuerungen wenig, die Krankheit überhaupt erst von ihrem Mann bekommen zu haben – sie war eine lockere Person und musste selbst sehen, was sie davon hatte. Ein paar Türen weiter lebte eine noch verwerflichere Frau, die sich heimlich mit Männern traf, und auch die würde ihren Lohn dafür noch empfangen. Nur, was ausgerechnet unser Lehrer tun sollte, um uns vor solchen Einflüssen zu schützen, das wollte uns nicht in den Kopf. Wir lernten, dass Männer ein schlechter Umgang für uns waren, von einem Lehrer, der selbst ein Mann war. Versteh mal einer die Schule.

Das dritte und schlimmste von allem waren Handarbeiten, und sie machten den Großteil des Unterrichts aus. Ich glaubte nicht, dass Mr. Whitham, unser Lehrer, auch nur die leiseste Ahnung vom Stricken oder Sticken hatte. Wir wussten schon, was wir taten, aber wenn wir nacheinander nach vorne kamen und ihm unsere Arbeiten zeigten, bohrte er mit seinen vom Tabak gelben Fingern darin herum, suchte vergessene Maschen und Schlamperei, hieß uns auftrennen und neu anfangen, selbst wenn es überhaupt keine Fehler gab, bloß weil er der Lehrer war.

Er war nicht so streng wie sein Vorgänger, was den Rohrstock anging. Oft saß er auch nur da, rauchte, versteckte sich hinter seiner Zeitung und dachte wohl, wir merkten nicht, dass er zu verkatert war, um die Augen offen zu halten. Wenn wir dabei mucksmäuschenstill blieben, konnten wir tun und lassen, was wir wollten – schlafen, zum Beispiel. Vielleicht hatte Mr. Whitham sich unter unserer Schule etwas anderes vorgestellt. Als er neu war – kaum ein Lehrer blieb lange bei uns –, hatte er noch mit funkelnden Augen vor uns gestanden und gefragt, was wir im letzten Jahr gelernt hatten. Als wir nur Bibelverse aufsagen konnten, wurde sein Gesicht länger und länger.

Ich konnte es ihm nicht verdenken. Bei der Aussicht, dass wir eine Schule bekommen sollten und jeden Tag zwei Stunden lang unterrichtet werden, statt an den Maschinen zu stehen, hatte ich mich auch erst einmal furchtbar gefreut. Lesen und Schreiben zu lernen, eine völlig neue Herausforderung, hatte mir Spaß gemacht. Ich ahnte, dass ich die Buchstaben für so viel mehr hätte brauchen können, aber ob es nun an unserer Armut lag oder daran, dass wir Mädchen waren, es gab einfach nichts anderes, das man uns lernen ließ.

Und Handarbeiten, ausgerechnet! Sticken ging ja noch, das bekam ich hin, auch wenn ich Buchstaben lieber mit dem Griffel malte als mit Nadel und Faden. Aber beim Stricken fehlten mir diese zwei Finger wirklich. Ich konnte kaum die Nadeln halten. Meine rechte Hand war so verkrüppelt, dass sie wie eine Vogelkralle aussah, und beim Stricken konnte ich sie ebenso wenig verstecken wie die hässlichen, krummen Lappen, die ich fabrizierte.

Ausgerechnet an diesem Tag erschien Mr. Whitham wach und nüchtern und quälte uns mit dem Testament. Ich war eigentlich nicht schlecht im Vorlesen, es war das Einzige, was ich wirklich konnte, tat ich es doch oft für Annie, wo die Mühe wenigstens einen Sinn hatte. Aber wenn die anderen Mädchen mühsam durch die Heilige Schrift stolperten, hörte man nur Gestotter und Herumgedruckse, sodass ich, als ich an die Reihe kam, kaum eine Ahnung hatte, bei welchem Vers wir gerade waren. Das kam davon, wenn ich die Augen nicht auf dem Buch hatte, sondern unter der Bank, wo meine geheime Fracht verstaut war!

»Äh, ähem, ja«, stammelte ich und versuchte bei meiner Banknachbarin Emma abzuschauen, wo wir gerade waren, worauf diese natürlich ihr Buch mit der Hand abdeckte, blöde Kuh, die sie war.

Mr. Whitham schnauzte mich an: »Markus 12:17 – wie oft muss ich dir noch sagen, pass auf, Iris?«

Ich murmelte eine Entschuldigung, fand meinen Vers und schaffte ihn dann tatsächlich fast fehlerfrei: »Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist …« Aber wo ich anderntags vielleicht ein Lob bekommen hätte, blieb mir jetzt nichts übrig, als mich mit hochrotem Kopf wieder hinzusetzen, in meinen Schoß zu starren und vorsichtig mit den Füßen den Korb näher heranzuziehen. Es würde ein bisschen dauern, bis ich wieder drankam, also konnte ich vielleicht … Während ich vorgab, konzentriert in meine Bibel zu blicken, tastete ich mit der linken Hand vorsichtig nach dem Pferd. Ich wollte es nicht auswickeln, nicht hier, wo man mich hätte sehen können, nur fühlen, ob es noch da war –

»Iris Barling! Hände auf den Tisch!« Schuldbewusst schoss ich hoch. Warum musste Mr. Whitham, dem sonst herzlich egal war, was ich tat, ausgerechnet heute so unerträglich aufmerksam sein? Es kam noch schlimmer. »Was kramst du da? Was hast du da?«

Ich fühlte, wie mich die ganze Klasse ansah, alle sechzig Mädchen froh über die Galgenfrist, bis sie selbst vorlesen mussten. »Ich …«, würgte ich hervor und zog geistesgegenwärtig ein Knäuel hellgrauer Wolle aus dem Korb. Es sollte für ein paar Strümpfe reichen und war sicher nicht das, womit ich mir im Unterricht die Zeit vertrieben hätte, bloß, konnte Mr. Whitham das wissen?

Er konnte. Und er wurde zornig. »Lüg nicht, Iris! Was hast du noch in deinem Korb? Bring ihn mir. Sofort!«

»Ich …« Ich konnte nichts mehr sagen, keine Lügen, keine Ausflüchte, da stand Mr. Whitham schon an meinem Pult, und der Rohrstock ging nicht auf meine Hände, sondern mit einem lauten Klatschen auf das Holz nieder.

»Gib mir den Korb, Iris!«

Ich starb tausend Tode, aber ich hatte keine Möglichkeit mehr, das verräterische Bündel noch irgendwo anders verschwinden zu lassen. Mit zitternden Händen reichte ich meinem Lehrer den Korb und konnte nur beten, dass er es bei einem flüchtigen Blick belassen würde, dass er nur die alten Socken sehen würde und nicht das, was darin eingewickelt war. Und zum Beten hatte ich jetzt viel Zeit. Mr. Whitham nickte bloß, nahm den Korb mit zu seinem Katheder und stellte ihn dort ab, wo die ganze Klasse ihn sehen konnte. Er sagte nichts mehr dazu, machte mit dem Unterricht weiter, als wäre nichts geschehen. Noch nie hatte sich ein Schultag derart lang angefühlt.

Im Geiste legte ich mir verschiedene Erklärungen zurecht, je nachdem, was Mr. Whitham mich nach dem Unterricht fragen würde. Ich wusste schon, worauf es hinauslaufen würde: auf die Anschuldigung, die Figur gestohlen zu haben. Was konnte ich dazu sagen? Auch wenn ich die Figur in den Sachen meiner Mutter gefunden hatte, hieß das nicht, dass sie die rechtmäßige Besitzerin gewesen war. Warum hätte sie das Pferd sonst verstecken sollen? Ich musste aufhören, mir etwas vorzumachen. Meine Mutter war tot, und ich konnte nur beten, dass sie in den Himmel kommen würde. Sie war beileibe kein Engel gewesen, nicht nur, weil sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hatte.

Meine Mutter hatte nicht immer in der Fabrik gearbeitet. Das wusste ich von meiner Großmutter, meine Mutter selbst hatte wenig von ihrer Vergangenheit erzählt. Sie hatte ein gutes Auskommen, als sie als junges Mädchen Anstellung als Dienstmädchen in einem Herrenhaus fand, und natürlich war sie damit der ganze Stolz ihrer Eltern. Drei, vier Jahre später hatte das Glück ein Ende. Sie wurde ohne einen Penny auf die Straße gesetzt, dafür mit einem Kind unter dem Herzen. Selbst ich konnte mir zusammenreimen, dass da einer von den feinen Herren die Finger im Spiel gehabt hatte oder, was ich nicht aus dem Moralunterricht wusste, sondern von den Frauen in der Fabrik, etwas anderes als die Finger.

War es meiner Mutter dann zu verübeln, wenn sie sich noch ein anderes Andenken mitgenommen hatte, etwas, das sie zu Geld machen konnte, um sich und das Kind, das einmal ich werden sollte, durchzubringen? Sie hatte Arbeit in der Fabrik gefunden. Vielleicht gab es niemanden, der ihr das Pferd abkaufen wollte, oder sie hatte doch zu kostbare Erinnerungen an ihre Zeit in dem Haus, die sie damit verband. Ich wusste natürlich, es war nicht recht, zu stehlen – doch jemand, der ein armes Mädchen, schwanger noch dazu, einfach aus dem Haus warf, hatte nach meinem Sinn für Gerechtigkeit nichts anderes verdient. Nur, das konnte ich schlecht Mr. Whitham erklären.

Nach der Bibelstunde sollten wir unser Strickzeug nehmen, und ich hoffte noch, dass ich meinen Korb wiederbekommen würde, aber Mr. Whitham sagte mit etwas, das ich für ein böses Lächeln hielt: »Du nicht, Iris, du hast ja gerade schon vorgearbeitet. Sitz nur still und rühr dich nicht, das ist alles.«

So saß ich da und litt weiter. Immerhin war ich gut darin, mich nicht zu rühren; so wie jedes Mädchen, das sich ein schmales Bett mit anderen Familienmitgliedern teilen musste und wusste, wie sich ein Rohrstock auf den Fingern anfühlte. Solange Mr. Whitham mich nur ausschimpfte und mir den Korb zurückgab … Er konnte mir schließlich nichts nachweisen. Wenn er mich nur nicht bei Mr. Daniels, dem Vorarbeiter, anschwärzte und ich meine Stelle verlor …

»Iris! Komm nach vorne!« Ich schluckte, stand auf und wünschte mir, meine Knie würden weniger zittern. »Und ihr anderen Mädchen, ihr könnt nach Hause gehen.«

Der Weg zum Katheder ließ mir die letzte Bedenkzeit für eine Erklärung, oder zum Beten. Danach gab es kein Entkommen mehr. »Sir?«

Mr. Whitham blickte auf mich hinunter, eine Hand auf meinem Korb wie ein Hund, der den Knochen bewacht. »Ich höre, deine Mutter ist gestorben?«

Ich nickte zaghaft und fragte mich, woher er das wusste und ob ihn das überhaupt zu interessieren hatte.

»Das tut mir leid«, sagte er, und ich wunderte mich über seinen fast freundlichen Ton. »Einen Vater hast du auch nicht mehr, nicht wahr?«

»Ich … ich hatte nie einen.« Ich weiß nicht, wieso, aber ich fasste ein bisschen Vertrauen zu diesem Mann, der als Lehrer schlechter war denn als Mensch und aus der Nähe nach Tabak und Alkohol roch. »Ich … ich muss mit der Schule aufhören, Sir. Ich muss jetzt verdienen wie eine Erwachsene.«

Einen Moment lang wurde Mr. Whithams Gesicht hart. »Du bist ein Kind, Iris.«

»Ich habe mir das nicht ausgesucht«, flüsterte ich. »Bitte, darf ich meinen Korb wiederhaben? Ich entschuldige mich, dass ich unaufmerksam war. Es wird nicht wieder vorkommen.«

»Nicht, wenn du nicht mehr zum Unterricht kommst«, antwortete Mr. Whitham. »Du hast ein Andenken an deine Mutter dabei, nicht wahr?«

»Ich habe –«, fing ich an, aber da nahm Mr. Whitham schon das Päckchen aus dem Korb. Die Strümpfe, in die das Pferd einmal so sicher eingewickelt gewesen war, klafften weit auseinander, und der Kopf des Reitersmannes ragte hervor. Ich hätte die Finger davon lassen sollen, als ich es noch konnte.

»Was ist das?« Er zog vorsichtig das Pferd ans Tageslicht. Das Schulzimmer war viel heller als der Raum, in dem ich wohnte, und jetzt konnte ich sehen, dass die Farbe kein einfaches Dunkelbraun war, sondern einen Rotstich hatte, fast wie getrocknetes Blut. »Iris, weißt du, was das ist?«

Ich schüttelte den Kopf. »Eine Figur von einem Pferd, Sir. Sie hat meiner Mutter gehört.«

Mr. Whitham drehte und wendete die Figur in seinen Händen. Ich hatte Angst, dass jemand hereinkommen und uns dabei erwischen könnte, wie wir etwas Verbotenes taten. »Iris, ich denke, das ist eine Schachfigur.«

»Aha«, sagte ich.

»Weißt du, was Schach ist?«

Ich kam mir sehr dumm vor. »Der Name des Reiters, Sir?«

Jetzt lachte Mr. Whitham, und es versetzte mir einen Stich, dass er mich für etwas auslachte, das ich überhaupt nicht wissen konnte. »Das ist ein Spiel, Iris. Du hast wirklich noch nie davon gehört?«

Wieder schüttelte ich den Kopf. »Mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab, Sir.« Natürlich stimmte das nicht, die Väter einiger Mädchen aus der Fabrik waren Spieler, aber Mr. Whitham unterrichtete mich doch auch in Moral, da sollte er an meiner nicht zweifeln müssen.

»Kein solches Spiel, Iris«, sagte er und seufzte. »Ein Spiel für Gentlemen. Kein Wunder, dass du nie davon gehört hast – wie solltest du auch?«

»Darf ich die Figur dann wiederhaben?«, fragte ich. »Bitte? Sir?«

»Ich frage mich, wie du oder deine Mutter an so eine Figur gekommen ist«, sprach Mr. Whitham weiter und machte natürlich keine Anstalten, mir das Pferd zurückzugeben. Wenn es wertvoll war und er es behalten wollte, hatte ich keine Möglichkeit, zu beweisen, dass es jemals mir gehört hatte.

»Es war ein Geschenk«, log ich. »Von ihren Herrschaften. Meine Mutter hat einmal in einem Herrenhaus gearbeitet. Bevor ich geboren wurde.«

Mr. Whitham wirkte nicht überzeugt. »Weißt du, Iris«, sagte er, »so eine Figur ist eine Menge wert. Sie ist alt, vielleicht über hundert Jahre, und ich denke, sie stammt aus dem Ausland, möglicherweise aus Indien. Aber sie ist nur eine von vielen. Um Schach zu spielen, brauchst du zweiunddreißig Figuren, nicht nur Springer, auch Läufer, Könige, Bauern. Ohne die anderen ist diese eine Figur längst nicht so viel wert wie als Teil des Ganzen. Und für denjenigen, der den Rest der Figuren besitzt, sind diese auch nicht mehr viel wert, solange der Springer fehlt. Ich denke nicht, dass jemand diese Figur einfach verschenkt hätte. Mehr noch, ich glaube, es gibt jemanden, der sie zurückhaben möchte.«

Ich fühlte mich erröten. »Entschuldigung, Sir«, flüsterte ich. »Das wusste ich alles nicht. Ich dachte, das ist einfach nur ein Pferd.«

»Ich weiß, Iris.« Mr. Whitham nickte. »Nur, wenn du Geld brauchst, weil deine Mutter gestorben ist, und die Figur verkaufen möchtest – das meiste wird dir dafür derjenige geben, dem sie einmal gehört hat.«

»Aber … wenn sie gestohlen ist?« Ich brachte die Worte kaum heraus.

»Du hast sie nicht gestohlen«, antwortete Mr. Whitham. »Und so lange, wie sie ihrem Besitzer jetzt schon fehlt, wird er sich bestimmt freuen, sie wiederzubekommen. Du kannst es versuchen. Aber wenn sie die Figur zurückfordern, ohne dir etwas dafür zu bieten, musst du sie ihnen trotzdem geben. Unrecht Gut, du weiß schon.«

Ich nickte. Es war seltsam, meinen Lehrer so reden zu hören. Wir wussten, dass Mr. Whitham auch ein Mensch war und nicht nur ein Lehrer, wir wussten, dass er trank, vielleicht war er selbst ein Spieler. Doch er redete mit mir, nicht von oben herab, er befahl mir nichts oder drohte mir Strafe an, sondern gab mir einfach einen guten Rat. Wenn ich Gott gehorchen wollte, musste ich die Figur zurückbringen und konnte vielleicht auf einen Finderlohn hoffen. Wenn ich mehr auf meinen Bauch hörte, war es auch nicht schlimm, ein bisschen Geld zu verlangen.

»Es gibt nur ein Problem«, sagte ich und fühlte mich, als hätte ich ausgerechnet meinen Lehrer zu meinem Komplizen gemacht. »Ich weiß nicht, wo es ist. Das Herrenhaus, meine ich. Es ist nicht hier in der Gegend. Meine Mutter hat sich nach Leeds durchgeschlagen, um Arbeit zu finden …« Oder, wie mir jetzt dämmerte, um nicht gefunden zu werden. Wenn das Pferd wirklich so alt und wertvoll war, hätte sie sonst vielleicht ins Gefängnis gemusst. »Aber wenn ich das herausfinde, denken Sie, dass ich dann eine Chance habe? Wenn die mir kein Geld zahlen wollen, brauchen sie vielleicht zumindest ein Hausmädchen.«

Ich hatte keine Ahnung, was Hausmädchen können mussten. Vermutlich nicht das, was ich konnte. Aber ich hatte auch nicht wirklich vor, ein Hausmädchen zu werden. Irgendwer in diesem Herrenhaus war mein Vater. Und ich hatte die Schachfigur, um das zu beweisen.

Mr. Whitham drehte das Pferd in der Hand, rieb mit dem Fingernagel über die Unterseite, kniff die Augen zusammen, schüttelte den Kopf und blickte endlich wieder mich an. »Weißt du, woher deine Mutter stammt, Iris? «

»Tut mir leid, Sir«, antwortete ich und kam mir furchtbar dumm vor. Ich wusste, dass meine Mutter irgendeinen Ort genannt hatte, als es darum ging, dass meine Großmutter zu uns ziehen sollte, aber ich hatte nichts drauf gegeben, kein Ort, den ich kannte … »Aber ich weiß, wie das Haus heißt. Hilft das weiter?« So oft hatte der Name in meinen Ohren geschrillt, wenn meine Großmutter wieder meiner Mutter Vorwürfe machte oder, häufiger, mir. Aus dem Mund meiner Mutter hatte ich ihn nie gehört, und ich konnte nicht vergessen, wie sie bei dem Klang zusammenzuzucken pflegte.

Mr. Whitham lachte. »Natürlich hilft das! Der Name ist die halbe Miete – wenn du den weißt, bist du schon mit einem Bein da.«

Ich nickte, und trotzdem zögerte ich. Es kostete mich Überwindung, den Namen selbst auszusprechen. »Kettlewood«, sagte ich. »Das Haus heißt Kettlewood.«

2

Wieder sah ich Mr. Whitham einen Augenblick nachdenken. »Hör zu, Iris«, sagte er dann, »es wird mir vielleicht irgendwann leidtun, aber würdest du mir erlauben, dir zu helfen?«

Ich konnte ihn nur anstarren. Es war nicht grob gemeint. Ich war es einfach nicht gewohnt, Hilfe angeboten zu bekommen, egal, von wem. »Was meinen Sie damit?«, fragte ich vorsichtig.

»Nichts Verwerfliches«, beeilte sich Mr. Whitham zu sagen. »Aber ich kann für dich herausfinden, wo dieses Herrenhaus ist. Und du sagst, du brauchst Geld, um über die Runden zu kommen?«

Dieses Mal nickte ich noch zögerlicher. Was immer er mir anbieten wollte, es konnte nichts Anständiges sein, und wir durften kein Geld von Männern annehmen, selbst wenn sie hundertmal unsere Lehrer waren. Aber ich brauchte Geld, und da ich selbst die Schule bezahlen musste, einen Penny von jedem Shilling, den ich verdiente, war es nur recht und billig, wenn ich von Mr. Whitham zumindest einen Teil davon zurückbekam.

»Pass auf«, sagte Mr. Whitham. »Ich lebe allein, und ich habe niemanden, der bei mir putzt und für Ordnung sorgt. Du möchtest versuchen, eine Stelle als Dienstmädchen zu ergattern: Ich kann dich beschäftigen. Du kannst nach dem Unterricht zu mir kommen, oder musst du dann noch mal in die Fabrik zurück? Ich zahle dir Sixpence die Woche, und ich werde dir ein Zeugnis dafür ausstellen, das dir helfen wird, da du bis jetzt ja nur in der Fabrik gearbeitet hast.«

Ich starrte zu Boden und biss mir auf die Unterlippe. Sixpence mehr klangen verlockend, aber wenn ich als Erwachsene in der Fabrik beschäftigt wurde, würde das einen noch größeren Unterschied machen. Nur konnte ich dann auf keinen Fall zusätzlich für Mr. Whitham arbeiten. Wenn meine Mutter nach zwölf Stunden aus der Fabrik heimgekommen war, war sie nicht mehr imstande gewesen, auch nur unser eigenes Zimmer zu fegen, geschweige denn das eines Fremden. Und wie ich mir Mr. Whithams Lebenswandel vorstellte, so schmuddelig, wie er oft in der Schule erschien, konnte das bei ihm keine einfache und vor allem keine schnelle Arbeit sein. »Einen Shilling«, sagte ich. »Dann mache ich das.« Ich fühlte mein Herz rasen. Im Leben hatte ich noch nie irgendetwas gefordert, aber wenn ich weiterhin immer nur nahm, was man mir anbot, würde ich nicht weit kommen.

Mr. Whitham zögerte kurz, ich sah ihn rechnen – wie viel verdiente ein Lehrer? Mehr als meine Mutter und ich zusammen, ganz sicher. Er war ein Mann. Und ein Lehrer bekam bestimmt noch mehr als ein Stahlwerker, er musste schließlich selbst zur Schule gegangen sein und das länger als zwei Stunden am Tag. Ich war mir sicher, er konnte sich mich leisten. Wenn nicht, sollte er eben weniger trinken und spielen. Endlich sagte er: »Einverstanden.«

Natürlich bekam ich schon im nächsten Moment Angst vor meiner eigenen Courage. »Ich muss nur noch meine Großmutter fragen!«, sagte ich schnell, nicht, weil ich das wirklich vorhatte, sondern damit er mich nicht für ein Mädchen hielt, das leichtfertig Geld annahm.

»Tu das«, sagte Mr. Whitham. »Und frag sie auch, was sie über dieses Herrenhaus weiß. Sie wird dir sagen können, ob der Ort genauso heißt und in welcher Grafschaft dieses Kettlewood liegt. Dienstmädchen kommen üblicherweise aus der Umgebung, das heißt, deine Großmutter muss früher selbst in der Gegend gelebt haben.« Er machte eine kurze Pause. »Sie ist doch noch bei klarem Verstand, deine Großmutter?«

»Ich denke schon«, sagte ich, was so viel heißen sollte wie: ›Aber sie wird es mir nicht sagen, weil sie mich hasst.‹ Versuchen konnte ich es.

»Wenn du bereit wärst, mir die Figur für ein paar Tage zu leihen …«, sagte Mr. Whitham. »Es wird nichts drankommen, das verspreche ich dir. Ich kann versuchen, herauszufinden, wie alt sie ist und woher sie stammt, und dann weißt du auch ungefähr, was sie wert sein könnte.«

Mechanisch schüttelte ich den Kopf. Das Pferd war alles, was ich in diesem Moment von meiner Mutter hatte, und ich konnte es nicht einfach aus der Hand geben. Wer sagte mir denn, dass Mr. Whitham mir nicht gerade das Blaue vom Himmel versprach, nur um sich dann mit meinem Schatz aus dem Staub zu machen? Ich rechnete mit Widerstand, doch Mr. Whitham zuckte nur die Schultern.

»Es ist deine Entscheidung, Iris. Ich will es dir gewiss nicht wegnehmen. Hier.« Endlich, er gab mir das Pferd zurück. Ich drückte es an mich, als könne es mir im nächsten Moment aus dem Arm springen, dann wickelte ich es vorsichtig wieder in seine Socke. Ich würde es weiterhin im Wollkorb aufbewahren. Und wenn es da nicht sicher war, konnte ich die Figur immer noch Mr. Whitham überlassen. Ich konnte nur hoffen, dass sowohl meine Großmutter als auch Annie davon wegbleiben würden.

»Danke«, stammelte ich. In meinem Kopf ging alles drunter und drüber, weniger wegen des unerwarteten Hilfsangebots und der Aussicht, einen ganzen Shilling in der Woche mehr zu verdienen, als wegen der Möglichkeiten, die mir das schwarze Pferd jetzt bot.

Warum war ich nie auf die Idee gekommen, nach meinem Vater zu suchen? Ich wusste ja, dass der irgendwie reich sein musste, und natürlich hatte ich mir ab und zu ausgemalt, was gewesen wäre, wenn er meine Mutter geheiratet hätte. Doch es war mir auch hoffnungslos vorgekommen. Dass mein Vater mich nicht haben wollte, stand außer Frage, sonst wäre meine Mutter nicht auf der Straße gelandet. Selbst wenn ich ihn fand, wie sollte ich beweisen, dass er wirklich mein Vater war? Sogar mit der Figur im Gepäck musste ich damit rechnen, am Ende genauso arm und vaterlos dazustehen wie zuvor. Aber ich musste es versuchen. Einmal im Leben etwas wagen – es konnte ja nicht schlimmer kommen.

»Darf ich dann gehen?«, fragte ich leise.

Mr. Whitham nickte. »Nur zu, Iris. Bloß erzähl nicht überall herum, dass ich dir helfe. Besser, das bleibt ein Geheimnis zwischen uns. Wenn das herauskommt, bekommen wir beide Probleme.«

Ich nickte. Ich hatte ohnehin nicht vorgehabt, die Geschichte irgendwem zu erzählen, so wie auch niemand von dem Pferd wissen durfte.

»Und Iris –« Ich war schon halb an der Tür, blieb stehen, drehte mich um, nur damit Mr. Whitham doch abwinkte. »Ach, es ist egal.«

Ich wollte nicht, dass er es sich anders überlegte. Daheim wurde ich erwartet, wenn auch nur von meiner Großmutter. Ich machte, dass ich fortkam. Aber obwohl ich einen langen und harten Tag hinter mir hatte, war mir nach Tanzen zumute.

Unter normalen Umständen versuchte ich, einen Bogen um meine Großmutter zu machen. Ich tat, was sie mir befahl, verkniff mir alle Widerworte und versuchte, ihr so wenig Grund wie möglich zu geben, mich zu beschimpfen, doch ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihre Nähe zu suchen. Aber wenn ich etwas über die Vergangenheit meiner Mutter herausfinden wollte, führte kein Weg an meiner Großmutter vorbei. Dass ich sie verärgert hatte, indem ich zu spät von der Schule heimkam, war mir daher fast schon recht.

»Wirklich, Mädchen, immer müssen wir auf dich warten!«, keifte sie. »Du träumst, du trödelst, und andauernd müssen sie dir Lohn abziehen, weil du wieder geschlampt hast. Streng dich doch einmal im Leben an!«

Ich zuckte unter ihren Worten zusammen. Da ging er hin, mein Vorsatz, sie nach meiner Mutter zu fragen. Aber wo ich sonst versucht hätte, um jeden Preis die Tränen zurückzuhalten, ließ ich ihnen nun freien Lauf, und wenn ich jemals meine Großmutter mit etwas überrumpelt hatte, dann damit.

»Na so was«, schnaubte sie, »jetzt fängst du auch noch an zu heulen!«

Ich nickte und schluchzte und brachte kein Wort heraus. Ich hatte nicht erwartet, meine Großmutter damit erweichen zu können, ich hatte mich immer stark gegeben, um ihr zu beweisen, dass sie keine Macht über mich hatte, aber ausgerechnet dieser Moment der Schwäche zeigte Wirkung. Meine Großmutter seufzte und klopfte mir auf die Schulter. »Komm, Mädchen, reiß dich zusammen – du raubst Mrs. Randall ja allen Schlaf!«

Ich zog lautstark die Nase hoch, weil ich kein Taschentuch zur Hand hatte, und warf einen Blick auf Mrs. Randall, deren Schicht um sechs in der Frühe begann und die sich in ihrem Bett nicht mehr regte als sonst. Wir waren alle Arten von Lärm gewohnt in dem mit Menschen vollgestopften Haus mit seinen dünnen Wänden, wir hätten selbst dann noch schlafen können, wenn sich draußen die Erde aufgetan und das Jüngste Gericht begonnen hätte. Und meine Großmutter hielt sonst auch nicht viel von Rücksichtnahme. Ich brachte ein »Danke« hervor, und meine Großmutter verzog das Gesicht zu einem Lächeln, das erst recht ungewohnt aussah, aber ehrlich wirkte.

»Ich weiß«, sagte sie. »Wir müssen jetzt ein bisschen enger zusammenrücken.« Sie schien zu denken, dass ich wegen des Geldes weinte. Es stimmte, mir wurde oft etwas vom Lohn abgezogen, ein Viertelpenny hier, ein halber da; dann hieß es, ich könnte ja nicht so gut arbeiten wie ein Mädchen, das noch alle Finger hatte, und ich sollte mich freuen über die Gnade, überhaupt noch arbeiten zu dürfen. Doch in diesem Augenblick war mir sogar der Shilling, den mir Mr. Whitham versprochen hatte, gleichgültig.

»Sie fehlt mir so«, krächzte ich. Drei Minuten weinen reichten aus, um mir für den Rest des Tages die Stimme zu rauben, mein Hals war immer so trocken. »Und ich habe überhaupt nichts von ihr.«

»Du hast dein Leben«, antwortete meine Großmutter, die Stimme wieder schroff. »Was ist mir geblieben?«

»Und früher?« Endlich konnte ich versuchen, auf das Thema zu sprechen zu kommen, auf das ich eigentlich aus war, auch wenn ich erschöpft und aufgewühlt war und eigentlich nur noch ins Bett wollte, um meinen kostbaren, knappen Schlaf zu bekommen. Ich nahm meinen Mut zusammen und rückte ein kleines Stück näher an sie heran, nicht so nah, dass ich sie berührt hätte, aber doch fast wie eine Familie.

»Früher hatte ich eine Tochter.« Womit sie festgelegt hatte, wer von uns den größeren Verlust zu tragen hatte.

Ich traute mich nicht mehr, weiter zu fragen. Mein Mut reichte meistens nicht allzu weit. Selbst später, als ich dann im Bett lag und eigentlich hätte schlafen sollen, kreisten meine Gedanken um die ungestellte Frage. Die Wahrheit war, ich brachte es nicht über mich. Nach Kettlewood zu fragen bedeutete, dass ich nach meinem Vater suchen wollte, und das hieß zugleich, meine Großmutter hier im Stich zu lassen. Natürlich, das war der Sinn des Ganzen: wegkommen von dieser Frau, die nicht oft genug betonen konnte, dass die Welt ohne mich besser gewesen wäre. Doch im Grund meines Herzens wusste ich ja, sie meinte es nicht so. Sie konnte es nicht meinen, denn wer hätte sonst das Geld verdient, von dem sie lebte? Ich konnte durchbrennen, und ich würde es tun. Aber ich konnte nicht meine Großmutter dafür benutzen. Ebenso gut hätte ich ihr die Schaufel in die Hand drücken können, um schon mal ihr Grab auszuheben.

Da lag sie neben mir, eine Mutterbreite entfernt und doch so weit weg, und schnarchte. Ich konnte nicht schlafen. Nichts war mehr übrig von dem Gefühl, einen Schatz gefunden zu haben, nichts mehr von der Leichtigkeit, mit der ich von der Schule nach Hause gehüpft war. Ich fühlte mich schuldig und schäbig. Meine Mutter hatte alles für mich geopfert. Sie hätte mich aussetzen können, in Pflege oder zur Adoption freigeben, aber sie war immer bei mir geblieben bis zum Schluss, nur damit ich jetzt ihre Mutter im Stich ließ. Ich wünschte, sie wäre noch da. Ich wünschte, ich hätte sie fragen können, was ich tun sollte.

Irgendwann stieg ich aus dem Bett, so leise ich konnte. Diesmal hatte ich nicht vor, heimlich in den Schubladen zu wühlen. Ich schlich mich zu meinem Korb und holte das schwarze Pferd heraus, und dann, obwohl es das denkbar schlechteste Versteck war, nahm ich es mit ins Bett. Es taugte nicht dazu, es war hart und kantig, und ein schlechteres Versteck gab es auf der Welt nicht, aber das war mir in dem Moment egal. Ich hoffte, das Pferd würde meine Träume mit Bildern von Kettlewood füllen, mit prächtigen Hallen und glücklichen Menschen vor vollen Tellern.