Die Suche nach dem Sündenbock: Soziale Normen, Mobbing, Liebe und ihre Auswirkungen E-Book

Jörg Polster

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

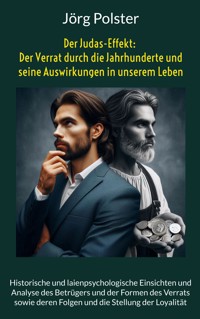

Der Autor des Buches "Der Judas-Effekt", der sich dort bereits interessant und erfolgreich mit dem Verrat beschäftigt hat, hat sich nun in seinem neuesten Werk mit unserer ständigem Suche nach einem Sündenbock befasst. Als ehemaliger "Mobbing-Überlebender" zeigt er die psychischen und menschlichen Grundlagen unserer Schuldzuweisungen bzw. Schuldweitergabe auf und analysiert fachgerecht und betrachtend menschlich unsere ständige Suche nach dem Sündenbock und der Schuldzuweisung im Allgemeinen und von Mobbing und der Kraft der Liebe im Besonderen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einführung in die Schuldzuweisung

Kapitel 2: Warum suchen wir die Schuld immer bei anderen Personen

Kapitel 3: Psychologische Mechanismen der Schuldzuweisung

Kapitel 4: Die Rolle von sozialen Normen in der Schuldzuweisung

Kapitel 5: Schuld und Verantwortung in zwischenmenschlichen Beziehungen

Kapitel 6: Kulturelle Unterschiede in der Schuldzuweisung.

Kapitel 7: Auswirkungen von Schuld-zuweisung auf das Selbstbewusstsein

Kapitel 8: Schuldzuweisung in der Arbeitswelt und ihre Folgen

Kapitel 9: Verhaltenspsychologie - Warum wir andere für unsere Probleme verantwortlich machen

Kapitel 10: Die Verbindung zwischen Angst und Schuldzuweisung

Kapitel 11: Schuldzuweisung in der Politik und Medienberichterstattung

Kapitel 12: Strategien zur Überwindung von Schuldzuweisungsverhalten

Kapitel 13: Mobbing und Selbstwert: Warum wir Sündenböcke brauchen

Kapitel 14: Ursachen von Mobbing

Kapitel 15: Die Suche nach Sündenböcken

Kapitel 16: Auswirkungen von Mobbing auf das Opfer

Kapitel 17: Der Mobber und seine Komplexe

Kapitel 18: Strategien gegen Mobbing

Kapitel 19: Unterstützung für Betroffene und Mobber

Kapitel 20: Die Schatten in uns - Negative Komplexe verstehen und überwinden

Kapitel 21: Die Entstehung negativer Komplexe

Kapitel 22: Auswirkungen negativer Komplexe

Kapitel 23: Den eigenen Komplex erkennen

Kapitel 24: Strategien zur Überwindung negativer Komplexe

Kapitel 25: Die Rolle von Selbstliebe und Akzeptanz

Kapitel 26: Erfolgsgeschichten - Überwindung negativer Komplexe

Kapitel 27: Liebe heilt Wunden - Ein Weg aus der Mobbing-Falle

Kapitel 28: Der Weg zur Selbststärkung

Kapitel 29: Liebe weitergeben

Kapitel 30: Liebe, die heilt: Erfahrungen eines Überlebenden

Kapitel 31: Hoffnung auf eine liebevollere Gesellschaft

Kapitel 1: Einführung in die Schuldzuweisung

Die Bedeutung von Sündenböcken

Die Suche nach Sündenböcken ist schon immer ein Phänomen in der menschlichen Gesellschaft, das sowohl individuelle als auch kollektive Dimensionen aufweist. Sündenböcke dienen oft als Projektionsfläche für die Ängste, Unsicherheiten und Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Diese Mechanismen sind in verschiedenen sozialen Kontexten zu beobachten, von zwischenmenschlichen Beziehungen über Arbeitsumgebungen bis hin zu politischen Diskursen. Die Bedeutung von Sündenböcken liegt darin, dass sie es den Menschen ermöglichen, Verantwortung von sich zu schieben und ihre eigenen Schwächen zu verleugnen, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führt.

Psychologisch gesehen spielt die Schuldzuweisung eine zentrale Rolle in der menschlichen Interaktion. Menschen neigen dazu, andere für ihre eigenen Misserfolge verantwortlich zu machen, um ein negatives Selbstbild zu vermeiden. Diese Tendenz ist eng mit dem Bedürfnis verbunden, soziale Normen aufrechtzuerhalten, die oft vorsehen, dass Individuen für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. In diesem Kontext wird die Schuldzuweisung zu einem Mittel, um das eigene Ansehen zu schützen und soziale Akzeptanz zu bewahren. Diese Dynamik verstärkt sich durch kulturelle Unterschiede, die beeinflussen, wie Schuld und Verantwortung in verschiedenen Gesellschaften wahrgenommen und gehandhabt werden.

In zwischenmenschlichen Beziehungen kann die Suche nach Sündenböcken zu erheblichen Spannungen führen. Anstatt Konflikte offen zu kommunizieren und Lösungen zu finden, ziehen es viele vor, einen anderen für ihre Probleme verantwortlich zu machen. Dies kann zu einem Teufelskreis von Missverständnissen und Ressentiments führen, der die Beziehungen belasten und langfristig schädigen kann. Die Auswirkungen dieser Schuldzuweisung sind nicht nur emotional, sondern auch psychologisch, da sie das Selbstbewusstsein der Beteiligten beeinträchtigen kann. Menschen, die regelmäßig in die Rolle des Sündenbocks gedrängt werden, können ein vermindertes Selbstwertgefühl entwickeln.

In der Arbeitswelt ist das Phänomen der Schuldzuweisung besonders ausgeprägt. Hier wird oft der Druck, Leistung zu erbringen, durch das Abwälzen von Verantwortung gemildert. Mitarbeiter, die sich in einem Wettbewerbsumfeld befinden, tendieren dazu, Kollegen für Misserfolge verantwortlich zu machen, anstatt eine Kultur der Zusammenarbeit zu fördern. Diese Verhaltensweisen können zu einem toxischen Arbeitsumfeld führen, in dem Angst und Misstrauen vorherrschen. Langfristig kann dies nicht nur die Produktivität, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit und die gesamte Unternehmenskultur beeinträchtigen.

Schließlich zeigt sich, dass die Verbindung zwischen Angst und Schuldzuweisung in vielen gesellschaftlichen Bereichen evident ist. In politischen und medialen Kontexten wird oft ein Sündenbock geschaffen, um von eigenen Mängeln oder Fehlern abzulenken. Diese Taktiken können kurzfristig erfolgreich sein, aber sie führen langfristig zu einer Spaltung der Gesellschaft und einem Verlust des Vertrauens in Institutionen. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist es entscheidend, Strategien zu entwickeln, die Schuldzuweisungsverhalten hinterfragen und auf konstruktive Problemlösungen abzielen. Die Auseinandersetzung mit den Mechanismen der Schuldzuweisung ist somit nicht nur eine Frage der individuellen Reflexion, sondern auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

Historischer Kontext der Schuldzuweisung

Die Schuldzuweisung hat in der Geschichte der Menschheit eine zentrale Rolle gespielt. Sie ist oft eine Reaktion auf Angst und Unsicherheit, die in verschiedenen historischen Kontexten auftraten. In Zeiten von Krisen, sei es Krieg, wirtschaftliche Not oder gesellschaftliche Umwälzungen, neigen Menschen dazu, Schuldige zu suchen, um ihre eigene Angst zu lindern und ein Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen. Historisch gesehen wurden Sündenböcke häufig aus marginalisierten Gruppen rekrutiert, um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Diese Dynamik zeigt, wie tief verwurzelt die Tendenz ist, andere für das eigene Unglück verantwortlich zu machen.

Die Rolle von sozialen Normen ist dabei entscheidend. In vielen Kulturen gibt es unausgesprochene Regeln darüber, wer als schuldig angesehen werden kann.

Diese Normen variieren je nach Gesellschaft und Zeit, sind jedoch oft so stark, dass sie das Verhalten der Menschen prägen. In bestimmten historischen Kontexten, wie während der Hexenverfolgungen oder in totalitären Regimen, wurde die Schuldzuweisung sogar institutionalisiert, um von den eigentlichen gesellschaftlichen Missständen abzulenken. Dieser Mechanismus der Schuldzuweisung dient nicht nur der individuellen Entlastung, sondern auch der Aufrechterhaltung der sozialen Hierarchien und der Machtstrukturen.

Ein weiterer Aspekt ist die zwischenmenschliche Dynamik, die sich aus Schuldzuweisungen ergibt. In Beziehungen kann die Suche nach einem Sündenbock zu einem Teufelskreis führen, in dem Verantwortung nicht übernommen wird und Konflikte sich verfestigen. Anstatt Lösungen zu finden, konzentrieren sich die Beteiligten darauf, einander die Schuld zuzuschieben. Diese Dynamik kann nicht nur das Vertrauen untergraben, sondern auch das Selbstbewusstsein der Beteiligten erheblich beeinträchtigen. Die ständige Schuldzuweisung kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einem Gefühl der Ohnmacht führen, was die Interaktionen weiter kompliziert.

Kulturelle Unterschiede spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Art und Weise, wie Schuld und Verantwortung wahrgenommen werden. In kollektivistischen Kulturen wird oft mehr Wert auf Gruppenverantwortung gelegt, während individualistische Kulturen dazu tendieren, persönliche Fehler hervorzuheben. Diese Unterschiede beeinflussen nicht nur die sozialen Normen, sondern auch die psychologischen Mechanismen, die hinter der Schuldzuweisung stehen. In einigen Kulturen kann die Suche nach einem Sündenbock als Zeichen von Schwäche angesehen werden, während sie in anderen als notwendige Maßnahme betrachtet wird, um die Gemeinschaft zu schützen.

Die Auswirkungen der Schuldzuweisung sind in verschiedensten Lebensbereichen spürbar, sei es im Berufsleben, in der Politik oder im täglichen Umgang miteinander. In der Arbeitswelt kann eine Kultur der Schuldzuweisung zu einem toxischen Arbeitsumfeld führen, in dem Mitarbeitende Angst haben, Fehler zuzugeben, was Innovation und Zusammenarbeit behindert. In der Politik und Medienberichterstattung wird die Schuldzuweisung oft strategisch eingesetzt, um von eigenen Mängeln abzulenken oder die öffentliche Meinung zu lenken. Es ist von entscheidender Bedeutung, Strategien zu entwickeln, um Schuldzuweisungsverhalten zu überwinden und stattdessen eine Kultur der Verantwortung und des Verständnisses zu fördern.

Kapitel 2: Warum suchen wir die Schuld immer bei anderen Personen

Psychologische Grundlagen der Schuldzuweisung

Die Schuldzuweisung ist ein tief verwurzelter psychologischer Mechanismus, der in vielen sozialen Interaktionen eine zentrale Rolle spielt. Menschen neigen dazu, die Verantwortung für negative Ereignisse oder Misserfolge auf andere zu schieben, anstatt sich mit den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Diese Tendenz beruht auf verschiedenen psychologischen Faktoren, wie dem Bedürfnis nach Selbstschutz und der Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes. Indem wir anderen die Schuld zuschreiben, können wir unser eigenes Selbstwertgefühl schützen und die kognitive Dissonanz verringern, die entsteht, wenn unser Verhalten nicht mit unseren Werten übereinstimmt.

Soziale Normen spielen eine entscheidende Rolle in der Schuldzuweisung. In vielen Kulturen wird erwartet, dass Individuen Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen, doch gleichzeitig gibt es auch gesellschaftliche Strukturen, die eine Schuldzuweisung an andere fördern. Diese sozialen Normen können dazu führen, dass Gruppen oder Gemeinschaften einen Sündenbock suchen, um von eigenen Mängeln oder Konflikten abzulenken. Die Dynamik der Schuldzuweisung wird somit nicht nur durch individuelle psychologische Faktoren, sondern auch durch kollektive Überzeugungen und Erwartungen innerhalb einer sozialen Gruppe beeinflusst.

In zwischenmenschlichen Beziehungen kann die Schuldzuweisung erhebliche Auswirkungen haben. Sie kann zu Konflikten und Missverständnissen führen, die das Vertrauen zwischen den Beteiligten untergraben. Wenn Menschen in einer Beziehung dazu neigen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschreiben, kann dies die Kommunikation belasten und die Fähigkeit zur Konfliktlösung beeinträchtigen. Zudem kann die Schuldzuweisung dazu führen, dass Verantwortlichkeiten nicht klar erkannt und akzeptiert werden, was langfristig die Beziehung schädigen kann. Ein offener Dialog über Fehler und Verantwortlichkeiten ist entscheidend, um gesunde zwischenmenschliche Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Kulturelle Unterschiede beeinflussen ebenfalls, wie Schuldzuweisung wahrgenommen und praktiziert wird. In individualistischen Kulturen wird oft ein stärkerer Fokus auf persönliche Verantwortung gelegt, während in kollektivistischen Kulturen die Gruppendynamik und die Auswirkungen auf die Gemeinschaft betont werden. Diese Unterschiede können die Art und Weise prägen, wie Menschen Schuld empfinden und ausdrücken. Zudem kann die Schuldzuweisung zwischen Kulturen variieren, je nachdem, welche sozialen Normen und Werte in der jeweiligen Gesellschaft herrschen. Das Verständnis dieser kulturellen Unterschiede ist entscheidend, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.

Die Auswirkungen der Schuldzuweisung auf das Selbstbewusstsein sind komplex. Während die Schuldzuweisung kurzfristig den eigenen Selbstwert scheinbar schützt, kann sie langfristig zu einem verringerten Selbstwertgefühl und inneren Konflikten führen. Menschen, die häufig anderen die Schuld zuschreiben, riskieren, eigene Schwächen und Fehler nicht zu akzeptieren und somit an persönlichem Wachstum und Entwicklung zu hindern. Die Auseinandersetzung mit eigenen Fehlentscheidungen und die Übernahme von Verantwortung sind essenzielle Schritte, um ein gesundes Selbstbewusstsein zu fördern und konstruktive Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln.

Kognitive Dissonanz und ihre Auswirkungen

Kognitive Dissonanz beschreibt den psychologischen Zustand, der entsteht, wenn eine Person mit widersprüchlichen Überzeugungen, Werten oder Verhaltensweisen konfrontiert wird. Dieser Zustand führt oft zu einem inneren Konflikt, der das Bedürfnis nach Harmonie und Konsistenz in den eigenen Gedanken und Handlungen stört. In Bezug auf Schuldzuweisung ist es wichtig zu verstehen, dass Menschen häufig versuchen, kognitive Dissonanz zu reduzieren, indem sie die Verantwortung für ihre Fehler oder Misserfolge auf andere abwälzen. Dies geschieht oft unbewusst und dient als Abwehrmechanismus, um das eigene Selbstbild zu schützen und unangenehme Emotionen zu vermeiden.

Die Auswirkungen kognitiver Dissonanz sind weitreichend und beeinflussen nicht nur die individuelle Psychologie, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn Menschen beispielsweise in einer Situation scheitern, können sie dazu neigen, die Schuld auf Kollegen, Vorgesetzte oder externe Umstände zu schieben, anstatt sich mit ihren eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Diese Schuldzuweisung kann die Beziehungen zu anderen Personen belasten und ein feindliches Umfeld schaffen, in dem Vertrauen und Kooperation leiden. Insbesondere in Arbeitsumgebungen kann dies zu einem Teufelskreis führen, in dem Teamdynamiken und die allgemeine Produktivität beeinträchtigt werden.

Soziale Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Schuldzuweisungsverhalten. In vielen Kulturen gibt es unausgesprochene Regeln darüber, wie Verantwortung verteilt werden sollte. Wenn die Gesellschaft tendenziell eine Kultur der Schuldzuweisung fördert, können Individuen dazu ermutigt werden, Fehler bei anderen zu suchen, anstatt Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen. Diese Normen können auch von den Medien verstärkt werden, die oft dazu neigen, die Schuld für gesellschaftliche Probleme bestimmten Gruppen oder Einzelpersonen zuzuschreiben. Solche Darstellungen tragen zur Stigmatisierung bei und verhindern eine objektive Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Ursachen von Konflikten.

Kulturelle Unterschiede beeinflussen ebenfalls, wie Schuldzuweisung wahrgenommen und praktiziert wird. In kollektivistischen Kulturen wird oft ein stärkerer Druck auf den Einzelnen ausgeübt, um das Ansehen der Gruppe zu wahren, was zu einer verstärkten Schuldzuweisung innerhalb der Gruppe führen kann. In individualistischen Kulturen hingegen könnte die Neigung bestehen, Schuld eher auf persönliche Fehler zurückzuführen. Diese kulturellen Unterschiede können zu Missverständnissen und Spannungen führen, insbesondere in multikulturellen Kontexten, in denen verschiedene Normen aufeinanderprallen.

Die Überwindung von Schuldzuweisungsverhalten erfordert ein Bewusstsein für die eigenen Denkmuster und eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern und Schwächen. Strategien wie Selbstreflexion, Empathie und die Förderung einer Kultur, die Verantwortung und Fehlerakzeptanz schätzt, können helfen, die negativen Auswirkungen von Schuldzuweisung zu minimieren. Indem Individuen und Gruppen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und eine offenere Kommunikation zu fördern, können sie kognitive Dissonanz abbauen und gesündere, konstruktivere Beziehungen aufbauen.

Kapitel 3: Psychologische Mechanismen der Schuldzuweisung

Projektion als Verteidigungsmechanismus

Projektion ist ein psychologischer Abwehrmechanismus, der häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialen Interaktionen auftritt. Bei der Projektion werden eigene unerwünschte Gefühle, Gedanken oder Eigenschaften auf andere Personen übertragen. Dies geschieht oft unbewusst und dient dazu, das eigene Selbstbild zu schützen. Anstatt sich mit den eigenen Schwächen oder Fehlern auseinanderzusetzen, schieben Menschen die Verantwortung für ihre negativen Emotionen auf andere. Dieser Mechanismus ist besonders relevant, wenn es um Schuldzuweisungen geht, da er es den Individuen ermöglicht, sich von der eigenen Schuld zu distanzieren.

Ein zentrales Element der Projektion ist die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit. Wenn Menschen mit Misserfolgen oder unangenehmen Gefühlen konfrontiert werden, neigen sie dazu, diese auf andere zu projizieren, um ihre eigene Unsicherheit zu mildern. In sozialen Normen verankerte Schuldzuweisungen verstärken diesen Mechanismus, da die Gesellschaft oft klare Erwartungen an individuelles Verhalten hat. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, suchen Menschen schnell nach Sündenböcken, um ihre eigene Position zu legitimieren und die Schuld von sich abzuwenden.

In der Arbeitswelt zeigt sich die Projektion in Teamdynamiken und Führungsstilen. Mitarbeiter, die sich mit Druck oder Stress konfrontiert sehen, können ihre Frustration auf Kollegen oder Vorgesetzte projizieren. Dies führt nicht nur zu einem schlechten Betriebsklima, sondern kann auch die Produktivität beeinträchtigen. In solchen Situationen ist es wichtig, ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu entwickeln und die Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen, anstatt andere zu beschuldigen.

Kulturelle Unterschiede beeinflussen ebenfalls, wie und in welchem Ausmaß Projektion und Schuldzuweisung stattfinden. In kollektivistischen Kulturen wird oft Wert auf Gruppenzusammenhalt gelegt, was dazu führen kann, dass Schuld auf Einzelne projiziert wird, um die Gruppe zu entlasten. In individualistischen Kulturen hingegen kann die Tendenz zur Schuldzuweisung stärker ausgeprägt sein, da persönliche Verantwortung und individuelle Leistung betont werden. Diese Unterschiede zeigen, wie soziale Normen das Verhalten von Menschen in Bezug auf Schuld und Verantwortung prägen.

Um die negativen Auswirkungen der Projektion und Schuldzuweisung zu überwinden, sind Selbstreflexion und emotionale Intelligenz entscheidend. Strategien wie Achtsamkeit und Kommunikation können helfen, das Bewusstsein für eigene Emotionen zu schärfen und die Tendenz zur Projektion zu reduzieren. Indem Menschen lernen, Verantwortung für ihre eigenen Gefühle und Handlungen zu übernehmen, können sie nicht nur ihre zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern, sondern auch ein gesünderes Selbstbewusstsein entwickeln.

Stereotype und Vorurteile

Stereotype und Vorurteile spielen eine zentrale Rolle in der Art und Weise, wie Menschen Schuld zuweisen. Oftmals sind es vereinfachte und generalisierte Annahmen über bestimmte Gruppen, die dazu führen, dass Individuen in schwierigen Situationen die Verantwortung auf andere abwälzen. Diese Mechanismen sind tief in unserer sozialen Interaktion verwurzelt und beeinflussen sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Beziehungen. Wenn jemand ein negativeres Bild von einer bestimmten Gruppe hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er oder sie diese Gruppe für eigene Misserfolge oder Probleme verantwortlich macht.

Psychologische Mechanismen der Schuldzuweisung sind eng mit Stereotypen verbunden. Menschen neigen dazu, ihre eigenen Fehler zu minimieren oder zu rationalisieren, indem sie externe Faktoren beschuldigen. Oft geschieht dies unbewusst und wird durch bestehende Vorurteile verstärkt. Wenn beispielsweise eine Person in einer sozialen oder beruflichen Situation scheitert, kann sie dazu neigen, Kollegen oder ethnische Gruppen, die sie als "anders" wahrnimmt, für ihr Versagen verantwortlich zu machen. Dieser Prozess kann nicht nur die eigene Selbstwahrnehmung beeinflussen, sondern auch zu einem Teufelskreis von Vorurteilen und Diskriminierung führen.

Die Rolle von sozialen Normen in der Schuldzuweisung ist ebenfalls entscheidend. In vielen Kulturen gibt es unausgesprochene Regeln darüber, wie Verantwortung zugewiesen wird. Diese Normen können das Verhalten von Individuen prägen und sie dazu bringen, die Schuld auf andere zu schieben, um ihre eigene soziale Stellung zu wahren. Wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist, bestimmte Gruppen zu beschuldigen, verstärkt sich das Vorurteil und führt zu einer weiteren Stigmatisierung. Solche sozialen Normen können tief verwurzelt sein und erfordern bewusste Anstrengungen, um sie zu hinterfragen und zu verändern.

In zwischenmenschlichen Beziehungen ist die Zuweisung von Schuld oft ein komplexes Thema. Die Dynamik zwischen Schuld und Verantwortung kann das Vertrauen und die Kommunikation zwischen Partnern erheblich beeinflussen. Wenn eine Person immer wieder die Schuld auf den anderen abwälzt, kann dies zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führen und letztlich zu deren Zerfall. Kulturelle Unterschiede spielen hierbei eine bedeutende Rolle, da verschiedene Kulturen unterschiedliche Auffassungen von Schuld und Verantwortung haben, was die Konfliktbewältigung in Beziehungen beeinflussen kann.

Die Auswirkungen von Schuldzuweisung auf das Selbstbewusstsein sind nicht zu unterschätzen. Menschen, die häufig die Schuld bei anderen suchen, können ein geringeres Selbstwertgefühl entwickeln, da sie sich nicht mit ihren eigenen Fehlern und deren Ursachen auseinandersetzen. Dies kann in der Arbeitswelt besonders problematisch sein, wo Schuldzuweisungen zu einem toxischen Arbeitsklima führen können. Verhaltenspsychologische Ansätze zeigen, dass Angst und Schuldzuweisungen oft Hand in Hand gehen; in Zeiten von Unsicherheit suchen Menschen nach Sündenböcken, um ihre eigenen Ängste zu projizieren. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sind Strategien zur Überwindung von Schuldzuweisungsverhalten notwendig, die auf Selbstreflexion und Empathie abzielen.

Kapitel 4: Die Rolle von sozialen Normen in der Schuldzuweisung

Soziale Normen und ihre Entstehung

Soziale Normen sind grundlegende Verhaltensregeln, die in einer Gesellschaft oder Gruppe entstehen und deren Einhaltung von den Mitgliedern erwartet wird. Sie formen unser Verhalten und beeinflussen, wie wir uns in verschiedenen sozialen Kontexten verhalten. Die Entstehung dieser Normen kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter kulturelle Werte, historische Ereignisse und die kollektive Erfahrung einer Gemeinschaft. Soziale Normen entwickeln sich oft über einen langen Zeitraum durch Interaktionen und Kommunikation zwischen Individuen, wobei sie durch soziale Belohnungen oder Bestrafungen verstärkt oder abgeschwächt werden.

Ein zentraler Aspekt bei der Entstehung sozialer Normen ist der Einfluss von Gruppen und Gemeinschaften auf das individuelle Verhalten. Menschen neigen dazu, sich an den Erwartungen ihrer sozialen Umgebung zu orientieren, um Zugehörigkeit und Akzeptanz zu gewährleisten. Diese Gruppendynamiken führen dazu, dass Normen entstehen, die nicht nur das Verhalten von Individuen lenken, sondern auch deren Wahrnehmung von Schuld und Verantwortung beeinflussen. In vielen Fällen wird die Schuld für Fehler oder Missgeschicke nicht nur individuell, sondern auch kollektiv wahrgenommen, was zu einer verstärkten Suche nach Sündenböcken führt.

Die Rolle von sozialen Normen in der Schuldzuweisung ist besonders bemerkenswert. Oftmals werden Individuen für das Scheitern oder Misslingen von Gruppen oder Institutionen verantwortlich gemacht, selbst wenn sie nicht direkt daran beteiligt sind. Diese Dynamik kann dazu führen, dass Menschen sich von der Verantwortung für ihr eigenes Verhalten entziehen und stattdessen andere beschuldigen. Solche Mechanismen sind in zwischenmenschlichen Beziehungen weit verbreitet, wo Schuldzuweisungen oft als Mittel zur Konfliktbewältigung oder zur Aufrechterhaltung des eigenen Selbstwertgefühls eingesetzt werden.

Kulturelle Unterschiede spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Art und Weise, wie Schuldzuweisung wahrgenommen und praktiziert wird. In einigen Kulturen wird individuelle Verantwortung stärker betont, während in anderen kollektive Schuld eine größere Bedeutung hat. Diese Unterschiede beeinflussen nicht nur persönliche Beziehungen, sondern auch das Verhalten in der Arbeitswelt, wo Schuldzuweisungen zu einem toxischen Arbeitsumfeld führen können. In solchen Fällen können die Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein der Betroffenen gravierend sein, da ständige Schuldzuweisungen zu einem verminderten Selbstwertgefühl führen können.

Um die negativen Auswirkungen von Schuldzuweisungsverhalten zu überwinden, ist es wichtig, ein Bewusstsein für die zugrunde liegenden sozialen Normen zu schaffen. Strategien zur Förderung von individueller Verantwortung und zur Stärkung des Selbstbewusstseins können dazu beitragen, die Tendenz zur Schuldzuweisung zu verringern. Dies ist besonders relevant in politischen und medialen Kontexten, wo Schuldzuweisungen oft als Werkzeug zur Manipulation oder Ablenkung verwendet werden. Letztlich kann ein tieferes Verständnis der sozialen Normen und ihrer Entstehung dazu beitragen, ein harmonischeres Zusammenleben zu fördern.

Einfluss von Gruppenverhalten auf die Schuldzuweisung

Gruppenverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Schuldzuweisung, da Individuen oft von den Normen und Einstellungen ihrer sozialen Gruppen beeinflusst werden. Innerhalb einer Gruppe kann es zu einem kollektiven Druck kommen, der dazu führt, dass Mitglieder bestimmte Verhaltensweisen oder Ansichten übernehmen, um sich der Mehrheit anzupassen. Diese Dynamik ist besonders stark in Stresssituationen, in denen die Suche nach einem Sündenbock als Bewältigungsmechanismus auftritt. Wenn eine Gruppe mit einem Problem konfrontiert wird, tendiert sie dazu, die Verantwortung auf ein einzelnes Mitglied abzuwälzen, um sich selbst zu entlasten und den sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten.

Ein zentraler Aspekt der Schuldzuweisung in Gruppen ist der Einfluss von sozialen Normen. Diese Normen definieren, was als akzeptabel oder inakzeptabel erachtet wird, und beeinflussen somit die Wahrnehmung von Schuld und Verantwortung. In vielen Kulturen wird die Schuldzuweisung an andere als eine Möglichkeit angesehen, das eigene Ansehen zu schützen und soziale Beziehungen zu stabilisieren. Gruppen neigen dazu, die Schuld auf diejenigen zu projizieren, die nicht den Erwartungen oder Normen entsprechen, wodurch ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Sicherheit innerhalb der Gruppe gefördert wird.

Die Psychologie hinter den Mechanismen der Schuldzuweisung zeigt, dass Menschen oft dazu neigen, externe Faktoren für ihre eigenen Misserfolge verantwortlich zu machen. Dies kann durch die Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt werden, die besagt, dass Individuen unangenehme Gefühle vermeiden wollen, die durch das Eingeständnis eigener Fehler entstehen. Stattdessen wird die Verantwortung auf andere abgewälzt, was nicht nur die eigene Identität schützt, sondern auch das Selbstbewusstsein stärkt. In Gruppen kann dies zu einem Teufelskreis führen, in dem Mitglieder immer wieder andere beschuldigen, um sich selbst zu entlasten.

Kulturelle Unterschiede spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Art und Weise, wie Schuldzuweisung erfolgt. In kollektivistischen Kulturen wird häufig mehr Wert auf Gruppenharmonie gelegt, was dazu führen kann, dass Schuldzuweisungen subtiler und weniger konfrontativ sind. Im Gegensatz dazu können individualistische Kulturen direktere Schuldzuweisungen fördern, wobei das Individuum oft als Hauptverantwortlicher für Fehler betrachtet wird. Diese kulturellen Unterschiede beeinflussen nicht nur die Dynamik innerhalb von Gruppen, sondern auch die Art und Weise, wie Konflikte gelöst und Verantwortung verteilt wird.

Die Auswirkungen von Schuldzuweisung sind weitreichend und können das Selbstbewusstsein der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Menschen, die häufig beschuldigt werden, fühlen sich oft isoliert und geringgeschätzt, was zu einem Rückgang des Selbstwertgefühls führen kann. In der Arbeitswelt kann dies zu einem toxischen Klima führen, in dem Mitarbeitende Angst haben, Fehler einzugestehen oder Verantwortung zu übernehmen. Um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden, ist es wichtig, Strategien zur Überwindung von Schuldzuweisungsverhalten zu entwickeln. Offene Kommunikation, Empathie und die Förderung einer Kultur der Fehlerakzeptanz können dazu beitragen, die Dynamik der Schuldzuweisung zu verändern und eine gesündere Gruppenatmosphäre zu schaffen.

Kapitel 5: Schuld und Verantwortung in zwischenmenschlichen Beziehungen

Dynamiken in Beziehungen

In zwischenmenschlichen Beziehungen spielt die Schuldzuweisung eine zentrale Rolle. Oftmals neigen Menschen dazu, die Verantwortung für negative Ereignisse oder Konflikte auf andere zu schieben. Diese Tendenz kann auf verschiedene psychologische Mechanismen zurückgeführt werden. Einer der Hauptgründe ist der Wunsch nach Selbstschutz: Indem wir anderen die Schuld geben, können wir unser eigenes Selbstbild wahren und uns vor der Auseinandersetzung mit eigenen Fehlern und Schwächen schützen. Diese Dynamik ist nicht nur in persönlichen Beziehungen zu beobachten, sondern auch in sozialen und beruflichen Kontexten, wo die Suche nach einem Sündenbock oft verwirrende und schädliche Auswirkungen hat.

Soziale Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schuldzuweisung. In vielen Kulturen gibt es unausgesprochene Regeln, die festlegen, wie Verantwortung verteilt wird. Diese Normen können dazu führen, dass Individuen in Gruppenverhältnissen dazu tendieren, die Schuld kollektiv zu externalisieren, besonders wenn es um Situationen geht, die als bedrohlich oder herausfordernd empfunden werden. Diese sozialen Erwartungen können die Wahrnehmung von Schuld und Verantwortung verzerren und dazu führen, dass das Individuum seine eigenen Beiträge zu Konflikten nicht in Betracht zieht. Das Verständnis dieser Normen ist entscheidend, um die Dynamiken der Schuldzuweisung besser zu begreifen.

In zwischenmenschlichen Beziehungen kann die Schuldzuweisung tiefgreifende Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein der Beteiligten haben. Wenn jemand ständig die Schuld für Probleme auf andere schiebt, kann dies zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führen. Die betroffene Person kann sich machtlos und entwertet fühlen, was das Selbstwertgefühl beeinträchtigt. Gleichzeitig kann der Schuldzuweisende in einer falschen Sicherheit leben, die ihn daran hindert, aus seinen Fehlern zu lernen und zu wachsen. Diese Dynamik kann letztendlich zu einem Teufelskreis führen, der die Beziehung weiter belastet und eine konstruktive Kommunikation erschwert.

Kulturelle Unterschiede beeinflussen ebenfalls, wie Schuldzuweisung in Beziehungen praktiziert wird. In kollektivistischen Kulturen wird oft mehr Wert auf die Gruppe gelegt, was dazu führen kann, dass Schuld eher geteilt oder auf die Gemeinschaft übertragen wird. In individualistischen Kulturen hingegen neigen Menschen dazu, Schuld auf den Einzelnen zu projizieren. Diese Unterschiede können Konflikte sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Beziehungen verstärken, da Missverständnisse darüber, wer für bestimmte Situationen verantwortlich ist, häufig zu Spannungen führen.

Um Schuldzuweisungsverhalten zu überwinden, sind Strategien erforderlich, die sowohl Selbstreflexion als auch Empathie fördern. Menschen sollten ermutigt werden, ihre eigenen Anteile an Konflikten zu erkennen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

Dies kann durch offene Kommunikation und die Schaffung eines sicheren Raums für den Austausch von Gefühlen und Gedanken geschehen. Darüber hinaus ist es wichtig, die kulturellen und sozialen Normen, die Schuldzuweisung beeinflussen, zu hinterfragen und zu verstehen, um die Dynamiken in Beziehungen zu verbessern und ein harmonischeres Miteinander zu fördern.

Schuldzuweisung in Konfliktsituationen

In Konfliktsituationen neigen Menschen oft dazu, die Schuld für Probleme und Missstände anderen zuzuschreiben. Diese Tendenz, die Verantwortung von sich selbst abzuwenden, ist tief in den psychologischen Mechanismen des menschlichen Verhaltens verwurzelt. Ein zentraler Aspekt ist die kognitive Dissonanz, bei der Individuen unangenehme Gefühle vermeiden möchten, die aus dem Bewusstsein eigener Fehler oder Versäumnisse entstehen. Indem sie die Schuld auf andere projizieren, schützen sie ihr Selbstbild und bewahren sich ein Gefühl von Kontrolle und Recht.

Soziale Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schuldzuweisung. In vielen Kulturen gibt es unausgesprochene Regeln, die definieren, wie Schuld und Verantwortung verteilt werden. Diese Normen können das Verhalten der Menschen stark beeinflussen und dazu führen, dass sie sich anpassen, um in der Gruppe akzeptiert zu werden. In Gemeinschaften, in denen das Streben nach Harmonie und Zusammenhalt betont wird, kann die Schuldzuweisung an Einzelne als eine Möglichkeit gesehen werden, kollektive Verantwortung zu vermeiden und die eigene Position zu stärken.

In zwischenmenschlichen Beziehungen kann die Schuldzuweisung zu erheblichen Spannungen führen. Wenn Partner oder Freunde in Konflikten die Schuld nicht bei sich selbst suchen, sondern auf den anderen abwälzen, kann dies zu einem Teufelskreis aus Vorwürfen und Missverständnissen führen. Diese Dynamik kann das Vertrauen untergraben und langfristig die Beziehung gefährden. Es ist wichtig, dass Individuen lernen, Verantwortung zu übernehmen, um die Qualität ihrer Beziehungen zu verbessern und ein gesundes Kommunikationsklima zu schaffen.

Kulturelle Unterschiede beeinflussen ebenfalls, wie Schuldzuweisungen wahrgenommen und gehandhabt werden. In individualistischen Kulturen wird oft ein stärkerer Fokus auf persönliche Verantwortung gelegt, während kollektivistische Kulturen tendenziell mehr Wert auf Gruppenharmonie und das Vermeiden von Schuldzuschreibungen legen. Diese Unterschiede können Missverständnisse in multinationalen Kontexten verursachen, sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Beziehungen, und ein Bewusstsein für diese Dynamiken ist entscheidend für interkulturelle Kommunikation.