Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

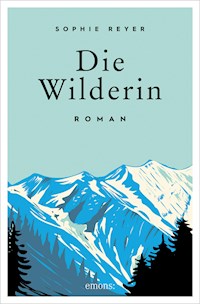

Dem Leben der legendären Wilderin Elisabeth Lackner nachempfunden. Tirol um 1900. Es ist ein hartes, karges Leben, das Theres führt. Um ihre vielköpfige Familie ernähren zu können, greift sie zum Gewehr und geht als einzige Frau im Tal wildern. Doch war wirklich sie es, die den Mord in den Jagdgründen des Grafen begangen hat? Und stimmt es, dass sie mit den »Saligen«, den Berggeistern, tanzt, wenn es Nacht wird? Inspektor Schmidt begibt sich auf Spurensuche und taucht tief in das Leben der ungewöhnlichen Frau ein ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

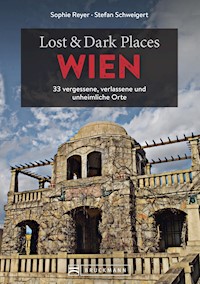

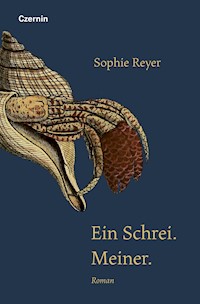

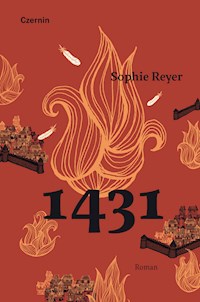

Sophie Reyer wurde 1984 in Wien geboren, wo sie auch heute lebt. Nach dem Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln erlangte sie 2017 den Doktor der Philosophie in Wien. Sophie Reyer hat bereits zahlreiche Theaterstücke sowie Romane geschrieben, die unter anderem bei S. Fischer, Edition Atelier oder Czernin erschienen. Sie erhielt 2010 und 2013 den Literaturförderpreis der Stadt Graz und 2013 den Preis »Nah dran!« für das Kindertheaterstück »Anna und der Wulian«. Sie gibt zudem Lehrgänge für Film-, Medien- und Theaterwissenschaft an der Uni Wien und der Pädagogischen Hochschule Hollabrunn.

Dieses Buch ist ein Roman. Teile der Handlung sind inspiriert von der Zillertaler Wildschützin Elisabeth Lackner. Die beteiligten Figuren und deren Handlungen sind in weiten Teilen erfunden.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer mit einem Motiv von shutterstock.com/patrimonio designs ltd

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-952-5

Roman

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Prolog: Das Haus

Still liegt es heute da, das Haus. Doch nachts schläft die Angst in ihm, und der Hunger. Dann scheint es, als spuke es auf dem Hof der Leitnerfamilie, in dieser kleinen Region in den Bergen, die dicht zwischen Himmel und Wald gefügt ist.

Die Bewohner sind’s zufrieden wie eh, kümmern sich um Land- und Forstwirtschaft und halten brav ihre Kühe. Immer wieder herrschen Dürre, Lawinengefahr und Rechtlosigkeit in diesen Tagen. Wenn die Trockenheit in den Sommern herankriecht, verwüsten Gämsen das Land. Dagegen hilft nur: schießen. Das wissen die Bewohner. Doch sie schweigen dazu.

Auch das Haus schweigt. Liegt scheinbar unschuldig und verfallen da. Elend steil sind die Wiesen, die Äcker und Wälder, die das Gut begrenzen. Neben dem alten Haus steht der Stall, heute bereits zur Hälfte abgerissen. Extrem hoch ist diese Lage zwischen den Felswänden.

Doch die Höhe und Abgeschiedenheit bringen auch Vorteile. So ist das Haus den Höfen auf dem Talgrund durch die Sonneneinstrahlung überlegen, immer noch. Auch wenn längst niemand mehr es bewohnt außer den Alpengeistern, die mit den Schatten durch das Gemäuer kriechen und das Holz knacken machen.

Stets war das Haus gut geschützt vor Schnee. Wenn die Hütten im Tal unter eisigen weißen Schichten verschwanden, so bot der Glanz der Sonne dem Haus in diesen Höhen immer Atemmomente. Ja: In den schrecklichsten Wintern kann man dort droben an den Hängen auch heute noch immer wieder kleine grüne Stellen sehen. Denn das Leben ist gnadenlos, es wächst und wuchert und wildert, sobald sich ein bisschen Licht zeigt.

So hat auch dieses Haus stets Kälte, Trockenheit und Krankheit getrotzt und mit seiner Umgebung mit geblüht. Edelstes Bergwild springt immer noch um es herum, als wär nix, springt unschuldig und froh.

Früher, da kamen oft erzbischöfliche Jäger und machten die Gegend um das Haus herum unsicher. Heute ist es friedlicher geworden, und das Haus steht untertags still im Wind und schläft. Die wenigen Leute, die noch in der Nähe wohnen, ernähren sich von Kartoffeln. Fleisch indes gilt als begehrenswertes Gut und wird nur an Festtagen genossen. Hin und wieder streift der eine oder andere auch in den Wald, weil da die besonders süß schmeckenden Früchte wild wuchern: Erdbeeren, Wacholder, Brombeeren und Granten; all dieses Obst lässt sich einfach so von den Sträuchern pflücken. Denn der Wald ist gütig, und er gibt, solange er kann.

Nur der Mensch weiß damit nicht umzugehen, will immer mehr, fordert und rottet aus. So ist stets zu wenig da, und keiner weiß, wieso. Meist sparen die Bewohner der Region unterm Jahr, verkaufen Teile ihrer Ernte und kratzen so ein wenig Geld zusammen. Wenig Käse gaben von jeher die Ziegen, doch man ist’s gewohnt und bleibt dennoch lieb zu ihnen. Einmal im Jahr, da wird eine geschlachtet – und was für eine Feier das dann ist! Denn dann gibt es Fleisch!

Für den Körper sorgt man, so gut es geht. Wollsocken und Strümpfe für die kalte Jahreszeit, in der besonders der Ofen heilig ist. Wärme ist notwendig, denn kaum etwas weiß man hier von medizinischer Versorgung, und es wäre ein Gräuel, sich zu erkälten. Manch einen raffen die Winter mit ihren Lawinen und dicken Schneedecken dahin. Weit draußen im Tal, in Fügen, da gibt es freilich einen Arzt, aber mühselig ist der Weg hinunter, und kaum ein Bewohner der Region wagt ihn, wenn die Lawinen heranzurollen drohen. Gegen die Verwundungen weiß manch eine alte weise Frau, die mit den Alpengeistern und Saligen, wie sie hierzulande genannt werden, heimlich in Kontakt steht, ein Heilmittel: Dann wird Honig verabreicht, wird ein Kilo Baumpech mit Fett gesiedet und eine Salbe hergestellt, die Heilung garantieren soll.

Doch das Haus kann darüber nur lächeln. Denn langfristig gesehen helfen diese Arzneimittel nicht. Das Leben der Menschen endet immer mit dem Tod. Ja: Viele hat es sterben sehen, dieses Haus. Freilich: Mühe hat es sich schon gegeben, die Menschen am Leben zu erhalten, mit seinem kleinen Kachelofen in der Ecke. Ein Herd, aus Natursteinen gemauert, sollte Wärme spenden. Aus der Schüröffnung heraus konnte man früher oft das Feuer flackern sehen, seinem Knacksen und Knistern lauschen, konnte über der Brunststätte den Kochkessel aufstellen und zuhören, wie das Wasser in ihm zu glucksen beginnt.

Wenn es wärmer wird, hat das Haus außerdem bis heute einen kleinen Balkon zu bieten; er weist zur Ostseite hin und eröffnet dem Blick das Tal.

Für die Notdurft ist die Labe stets ein offenes Loch, das alles aufschluckt. Sie befindet sich im Hof und transportierte viele Jahre hindurch den Dreck seiner Bewohner ab. Doch hier machen inzwischen nur noch Geister Dreck.

Und so steht das Haus allein da. Oft schläft es, lässt den Wind durch das mit Schindeln gedeckte Dach sausen und stemmt sich, so gut es noch kann, gegen Sturm und Wetter. Manches hat es bereits gesehen. Da gingen Menschen ein und aus, Kinder mit trippelnden Schritten tanzten auf der Schwelle, deren Lachen perlte, Männer und Frauen liebten sich im Heustadl und in ihrer stillen Kammer, Mus wurde auf seinen Herdplatten zubereitet, ja, auf der Eckbank wurde sogar die Zither gespielt. Und gewildert haben sie, die Menschen in ihm, in diesem Haus. Gewildert, gehungert, gelitten und geliebt. Doch davon ist nun kaum noch etwas übrig, denn alles vergeht.

»Was für eine Welt«, seufzt das Haus manchmal nachts.

Dann wendet es sich noch einmal kurz seinen Geistern zu, prüft, ob sie auch brav toben und die Geschichten der Untoten weitertragen bis hinunter ins Tal. Und freilich: Das tun sie, denn Geister schlafen nie.

Da ist das Haus beruhigt und beginnt friedlich zu schlummern. Denn es ist müde und alt. Seine Giebel sind gebeugt von einem Zuviel an Bildern und Erinnerungen. Und das Haus kann keinem davon erzählen, denn es ist ja nur ein Haus. Es verwahrt die Erinnerungen stumm. Wer also wird von ihnen berichten?

1

Früher. Theres

Am Anfang ist der Vater. Und ein Raum mit dem Vater ist gut. Leberfleckig sind seine Hände, braun und wettergegerbt das Gesicht. Die Finger sind fest, wenn sie zugreifen, dennoch gleichzeitig liebevoll. Rau ist auch die Stimme, wenn sie sie anspricht: »Theres!«

»Theres!«, sagt der Vater, und sie weiß Bescheid.

Weiß, dass der Klang sie meint, und es ist ein Klang, in dem Liebe wohnt. Diese Liebe ist notwendig gegen die Winter, gegen eine Welt, die hart und rau ist. Das lernt Theres früh. Ja, gegen die Kälte, die Lawinen und die Grauen des Hungers – dagegen hilft der Vater! Er ist wie eine große Wärme, ähnlich dem Schürofen, der in der Ecke des Hauses steht und die Abende erträglich macht.

Theres wächst also in den Bergen auf. Früh begreift sie: Da gibt es die Stube, die Mutter, das Heu. Sie lernt, den Dingen Namen zu geben. Es gibt Namen für Menschen, für Gegenstände und für Gefühle. Zu den guten Menschen, da zählt ganz zuoberst Vater und dann die Mutter. Und dann auch Schwester Anna, die meist neben dem Herd hockt und ihre Strohpuppe gegen das Herz presst, die immer wieder auseinanderzufallen droht. Die guten Dinge heißen: Ofen, Kerze, Gras, Baum und Milch. Und die guten Gefühle heißen: Schlaf und Sattsein. Ja, vor allem das Sattsein ist wichtig, das erkennt Theres schnell, denn hier auf dem Berg sind die Lebensmittel knapp. Oft scheint es abends, als hätte Theres einen Igel verschluckt. Stachelig fühlt es sich an in ihrem Magen, der Hunger drückt von innen zu, und es gelingt ihr dann einfach nicht, auch nur ein Auge zu schließen. Oft liegt die kleine Theres wach, wenn der Hunger sie ereilt und die Nacht am Hause im Wildspitzenschlag rüttelt. Dann macht das Leben eine große Angst, und der Berg und das Tal liegen da wie eine riesige Wunde. In diesen Tagen hilft nichts als der Vater. Hin und wieder scheint er zu spüren, dass sie nicht schlafen kann, und wenn er spät von der heimlichen Jagd kommt, seine Schuhe, die von matschigem Schnee nur so triefen, auszieht und sich mühsam aus dem Lodenrock schält, dann lauscht er immer, wie schnell ihr Atem geht.

»Ich weiß, du bist noch wach, Theres«, sagt der Vater dann manchmal.

»So dunkel ist’s in der Stube!«, wispert Theres, und der Vater legt sich zu ihr.

Immer weiß er besondere, schöne Geschichten. So auch heute.

»Weißt denn nicht, dass es Engel gibt?«, fragt er, während er seine warmen Zehen neben Theres’ kleine Füße unter die Decke schiebt.

»Der Dorfpfarrer hat’s gesagt«, entgegnet Theres nickend. »Aber ich glaub mehr an die Saligen, diese bösen toten Frauen, die den Hunger bringen.«

Der Vater lacht. »Hätt ich dir bloß nicht von ihnen erzählt. Aber du hast recht, Theres. Es ist wichtig, sich’s mit diesen Geisterfrauen gut zu stellen, die in den Bergen hausen, denn die Winter sind hart.«

Theres nickt. »Manchmal hab ich so eine Angst vor den Lawinen, dass ich mich gar nicht mehr getrau, die Augen aufzumachen, wenn ich aufwach«, gesteht sie.

Der Vater hebt seine fleckige Hand und mustert die Tochter mit kristallblauen Augen.

»Aber nein, Theres«, sagt er, »Angst hat noch nie was geholfen! Außerdem: Schau, du musst doch die Sterne anblicken mit deinem herrlichen jungen Gesichtchen, dass sie sich ein wenig an dir freuen!«

Theres seufzt und spürt, wie ihr Magen wieder ein wenig zu rumoren beginnt. Mit einem Mal kriecht die Dunkelheit wieder durch die Ecken des Hauses. Der Vater indes ist eine große, warme Höhle, in die sie sich verkriechen kann. Sie rollt sich nahe an seinem Bäuchlein zusammen, spürt, wie sich der Atem hebt und senkt, in Wellenbewegungen auf und ab geht, wieder und wieder. Der Vater scheint müde zu werden und langsam in tiefen Schlaf zu sinken. Theres weiß: Erschöpft muss er sein von der langen Jagd.

Heimlich beobachtet sie ihn, will seinen Schlaf schützen. Flackern denn da noch die Lider? Kann es denn sein, dass er wieder hochschreckt? Mit einem Mal fühlt Theres sich wie ein Engel. Sie behütet jetzt den Schlummer, die Ruhe des Vaters, und so beginnt sie, leise und für sich, ein Lied zu summen, während sie ihm sanft übers Haar streicht. Sie stellt sich vor, dass die Engel dünner als Mondschein sind. Oder so wie Papier. Sie haben keine richtige Haut, sind wahrscheinlich ganz aus Licht gebaut. Aber dieses Licht ist fast ein Nichts, sodass man es kaum sieht. Genau wie die Schatten der Saligen. Die Saligen aber, mit denen falsch umzugehen, das ist streng verboten. Denn bei ihnen handelt es sich um Untote, die man leicht verärgern kann. Rauschende Frauen sind sie, die mit ihren Energien die Berge bewohnen und sie durchwandern wie der Wind. Sie kommen als Sturm über Häuser, wenn einer stirbt, und es gilt, ihnen Opfer darzubringen, damit die Ernte der Erdäpfel gut wird.

Theres weiß, der Vater ist im Wald gewesen, hat wildes Getier erlegt, damit sie, die Kinder, nicht hungern müssen. Sie weiß, dass das Liebe ist. Dass der Vater da etwas Verbotenes tut. Sie verspricht der Welt heimlich, ihn dafür immer zurückzulieben, diesen großen, grobschlächtigen Mann mit den breiten Schultern und dem leicht rötlichen, an den Schläfen schon ergrauten Haar. So betrachtet sie ihn. Theres denkt, dass sie die große Nase des Vaters liebt, denn sie ist wie er: ehrlich und gerade. Nie verliert er an Haltung, wenn Hunger, Schnee, Trockenheit oder Dürre noch so nagen. Früh lernt Theres vom Vater, was Würde ist. Fast denkt sie jetzt, dass sie die Liebe zu ihm gar nicht erträgt, so laut ist diese. Sie will etwas sagen, aber sie verschluckt ihre Rede. Es schlägt Theres bis in den Hals hinein. Langsam holt sie Luft. Da beginnt es, sie um den Nabel zu kitzeln. Ist das der Hunger? Eben noch hat er gestochen, jetzt blubbert er und dringt als Schleim Theres’ Kehle hoch, langsam.

»Papa«, wispert sie da noch einmal, »Papa.«

Alois Leitner, der bereits eingenickt ist, schreckt hoch.

»Ja, mein Kind?«, fragt er dann.

»Bringst du mir morgen bei, die Zither zu spielen?«

Theres betrachtet ihn erneut und denkt, dass sie sich selbst liebt, weil sie ihn liebt. Und dass sie nicht hungern will. Und sie will auch nicht, dass er hungert. Und auch nicht die Mutter und die Schwester Anna, die immer so traurig und stumm mit ihrer Strohpuppe am Ofen hockt und greint, bis es Nacht wird. Für einen Moment herrscht Stille.

»Sag ja!«, fleht Theres, der es die Musik angetan hat.

Der Vater lächelt und greift nach ihrer Hand. »Noch sind deine Finger ein bisschen klein, meine liebste Theres!«, sagt er zärtlich. »Aber bald bring ich es dir bei.«

Theres nickt. »Danke!«, sagt sie.

Wieder herrscht für einen Moment Stille zwischen den beiden. Und jetzt, denkt Theres, kann sie sich auch trauen, noch etwas zu fragen, was sie eigentlich immer schon fragen wollte. Sorgfältig legt sie sich die Worte zurecht und schluckt. Es dauert, bis der Satz aus ihr herauskommt. Und dann kommt er ruckartig.

»Und«, sagt sie, »auch das Schießen. Das will ich lernen und mordsviel Wild erlegen gegen den Hunger!«

Der Vater lacht.

»Ich weiß«, fährt Theres fort, »dass das Schießen Männersache ist.«

Der Vater bleibt still.

»Aber«, beharrt sie, »ich will tapfer sein und uns allen gegen den Hunger helfen. Verstehst du das?«

Da streicht Alois Leitner sanft über ihren Haarkranz und seufzt laut, während sein Bauch auf und ab bebt.

»Na du bist mir eine!«, sagt er schließlich.

Dann schweigt er.

»Also?«, fragt Theres, die die Antwort kaum erwarten kann.

»Nun …« Alois atmet tief ein und aus. »Ist gut, mein Mädl, auch das bring ich dir bei. Aber jetzt wirst erst etwas größer.«

»Freilich«, beeilt sich Theres zu sagen.

»Und zuallererst einmal: schlaf!«, lacht der Vater da noch und drückt die kleine Tochter an sich.

Nun ist die Theres beruhigt. Und heimlich beschließt sie, nur arg schnell zu wachsen, um etwas tun zu können gegen den Hunger. Dann würde alles gut werden.

2

Früher. Theres

Jeden ereilt der Hunger. Das lernt Theres früh. Und besonders hart sind die Winter. Wenn Theres sich morgens umsieht, dann ist, so weit das Auge reicht, nur weiße Fläche zu sehen, und die Dächer der Häuser und Hütten ächzen laut unter der Last des Schnees. Die Bäume haben ein kristallines Gefieder, denkt Theres und beobachtet, wie die Sonne glitzert und sich tausendfach im Schnee bricht. Die ganze Welt trägt eine Art weißen Flaum, wie Wollsocken oder so, aber gewoben aus Flocken und Federn.

In der Früh, wenn sie zu den Kühen in den Heustadl geht, ist der Schnee noch spurlos glatt. Theres weiß, wie verheerend er sein kann, doch im Moment erscheint er ihr bloß wunderschön, wie er da ausgebreitet vor ihr liegt. Vorsichtig setzt sie einen Schritt nach dem anderen, bibbert ein wenig. In der Hand hält sie den Eimer für die Milch, denn es muss gemolken werden. Theres geht langsam und bedacht, hält Haus mit ihrer Kraft. Die muss sie sparen. Nach wenigen Schritten wird sie mutiger, und die Sonnenstrahlen brechen den Bann. Ihr wird es ein wenig wärmer. Und siehe: Da fängt es zu schneien an! Das frische Wehen bläst ihr nur so ins Gesicht, und sie beginnt, sich zu sputen. Während sie sich durch die dumpfe Schicht des Schnees arbeitet, blickt sie ins Tal hinab. Es scheint, als würden die Berge schlafen. Wie auf den Rücken gedreht sehen sie aus, seltsam müde unter dem Schnee. Theres kommt alles wie eine Art Traum vor. Sie betrachtet die Eiszapfen, die wie große Zähne vom Stadl herabhängen, während sie mit klammen Fingern nach dem Schlüssel greift und dann die große knarzende Türe aufschließt. Die Flocken trüben mehr und mehr ihren Blick. So lässt Theres die gefährliche weiße Pracht hinter sich und betritt den Stall. Für eine kurze Weile muss sie den Atem anhalten, sich sammeln.

»Resi!«, ruft Theres dann und nähert sich ihrer Lieblingskuh.

Mit großen, gütigen Augen steht das Tier da und atmet schwer.

»Bist wohl auch müd vom Winter, was?«, sagt Theres verständnisvoll, während sie den Schemel aus der Ecke holt und ihn unter dem weichen, warmen Leib des Tieres im Heu zurechtrückt.

Dann streicht sie der Kuh mit ihren kleinen klammen Fingern sachte über die Flanken. Resi scheint dies zu gefallen. Sie schnaubt kurz auf und stupst Theres mit ihren breiten Nüstern gegen den Bauch. Da kommt ein kitzeliges Lachen Theres’ Kehle hinauf, und sie merkt, wie sie sich auf die Frühstücksmilch freut. Ihre Hände wissen Bescheid, kennen die Arbeit. Wie oft sie das Melken doch mit der Mutter geübt hat! Zwar sind ihre Finger viel kleiner und weniger stark als die der Mutter, aber die Tiere lieben Theres, denn sie hat, wie der Vater meint, den sechsten Sinn.

»Das Mädl ist in Wahrheit eine Brut der Saligen«, entgegnet auch ihre Mutter hin und wieder scherzend, wenn sie darüber staunt, wie flink sie lernt. Theres sieht es als Kompliment, denn sie weiß, diese leuchtenden Weiber, über die die Menschen sich gern Geschichten erzählen, sollen den Tod in der Hand haben. Und wer hat nicht gern den Tod in der Hand, wenn Schnee und Hunger toben? Jetzt jedenfalls hat Theres ein Euter in der Hand, und die Arbeit geht rasch vonstatten. Hell und dickflüssig ergießt sich die Milch in den von Theres so wohl gehüteten Kübel. Ein satter Strahl, der in das Blech hineinrinnt. Theres ist stolz auf sich und redet ihrer Lieblingskuh gut zu. Was sie dafür geschenkt bekommt, ist ein freundliches Muh. Als Theres fertig ist, fährt sie Resi mit den Fingern zart über den Kopf.

»Danke!«, wispert sie.

Resi gibt ein leichtes Schnauben von sich, als wisse sie um Worte Bescheid, und scharrt mit den Hufen. Theres nickt und schiebt den Schemel von sich. Dann greift sie nach der Kanne, die voll und schwer geworden ist, und bricht wieder auf. Vorsichtig muss sie nun wieder sein, weiß sie. Denn die Milch ist kostbar, sie bedeutet Leben, und sie schwappt leicht über den Rand des Eimers und verschwindet dann spurlos im Weiß des Schnees. Das darf nicht geschehen, denn schon ist der Hunger wieder ein Igel, den Theres verschluckt hat. Und so bewegt sie sich überaus bedachtsam in Richtung Haus zurück. Die Erde knirscht unter ihrem Schritt, als bestünde sie aus Knochen.

Kurz bleibt sie stehen, betrachtet die Äste der Bäume, die eisweiß verzweigt sind unter der Schneedecke.

Wie vom Frost geputzt ist die ganze Welt, denkt sie. Und wie komisch doch die Natur ist. Sie gibt und sie nimmt, und sie ist hart!

Theres blickt sich um. Kein Ast scheint sich zu regen. Kaum ein Vogel zu sehen. Wie gut, dass zumindest die Morgensonne auf sie gewartet hat und sie jetzt empfängt. So streift sie mit dem besonderen Gut, der Milch, zum Hofe. Kaum ist sie zurück in der Stube, da dringt das Winterlicht wieder hervor und erstrahlt in der ganzen Kammer. Die ersten Schritte, die Theres geht, nachdem sie den weißen Flaum von ihrem Saum geputzt hat, sind freilich die zum Ofen hin. Währenddessen nimmt sie ihren Umhang ab, von dem kleine Tropfen herabperlen, und hängt ihn über die Ofenbank, die Wärme ausatmet. Theres merkt, wie ihr von der Kälte klopfendes Herz nach und nach zur Ruhe kommt.

»Endlich!«, ruft Anna, die eben mit der Mutter Erdäpfel in den Ofen geschoben und schon sehnlichst auf die Milch gewartet hat. Mit hastigen Schritten nähert sie sich ihr.

Theres betrachtet die ältere Schwester. Wie das Häubchen auf ihrem Kopf hüpft!, denkt sie zärtlich. Ja, anmutig und edel erscheint sie ihr, diese Größere, die sie heimlich um ihre Strohpuppe – das einzige schöne Spielzeug im Haus – beneidet. In dem Moment tritt auch der Vater in die Stube.

»Heiz den Kamin, mich friert!«, sagt die Mutter, die eben die Ofentür zugeschoben hat, und Alois nickt.

Was für ein gutmütiger Riese der Vater doch ist, denkt Theres und sieht ihm dabei zu, wie er mit seinen großen Händen nach dem Kerbholz greift und es in den Ofen schichtet. Die Finger sind klug und tapfer wie die vom lieben Gott, findet die Theres da, und siehe – schon bald ist das Feuer entfacht. Seine Wärme breitet sich mit wohlig warmem Knacksen in der Stube aus.

»Wie still es ist«, meint Theres da.

»Ja«, sagt der Vater, »der Schnee schluckt jeden Laut.«

»Hat der liebe Gott den Schnee gemacht, damit die Menschen still werden?«, fragt sie.

»Na du stellst Fragen«, mault Anna. »Gieß doch lieber die Milch in den Topf.«

»Man soll seine Schwester nicht zurechtweisen!«, sagt da die Mutter und greift nach dem Eimer, den Theres ihr stolz und guter Dinge entgegenstreckt.

»Mir kommt vor, ich bin noch gar nicht aufgewacht«, flüstert sie und wischt sich über das Gesicht, während sie der Mutter hilft, den Tisch zu decken. Sorgfältig müssen die Teller platziert sein, und jeder hat seinen eigenen Sitz, weiß sie.

»Vielleicht bist du nie eingeschlafen!«, lacht der Vater, während er die Ofentür zuschiebt. Dann gibt er Theres einen leichten Stüber mit der Hand. »Zum Glück hast du einen gesunden Verstand, das ist das Wichtigste im Leben!«

»Lasst mal das Philosophieren«, unterbricht die Mutter sie da, während sie den Topf mit dem Mus auf den Tisch schiebt. Der Ofen bollert, und die Diele knistert ein wenig.

Jetzt wird es behaglich, findet Theres.

Nun ist alles hergerichtet! Und fromm, wie die Familie Leitner ist, setzt sie sich zum Gebet hin. Da geht knarrend die Stubentür auf, und die Magd kommt herein. Verheerend sieht ihr Haar aus, der Wind hat es ihr nur so durcheinandergepustet.

»Was für ein Wetter. Das wird wieder Lawinen geben!«, sagt sie, während sie sich das Weiß nur so vom Rockzipfel beutelt.

»Dein Wort in Gottes Ohr«, meint Alois grimmig.

»Wollen wir hoffen, dass der Winter diesmal nicht allzu viele hinwegrafft«, murmelt indes die Mutter und faltet ihre Hände. Anna, Theres und die Magd, die sich eben mit einem Seufzer auf der Ofenbank niedergelassen hat, tun es ihr gleich. Schweigend hören die Kinder dem Vater zu, wie er wieder einmal wenige, aber richtige Worte findet.

»Lieber Gott, hab Dank für das Warme in der Früh!«

Die Kinder starren begierig auf die dampfende Pfanne, ja, Theres kann Annas Blick ganz genau erkennen, und doch wagt sie es nicht, hinzugreifen, bis nicht der Vater mit seinem Gebet geendigt hat. So lauscht sie, die Augen halb geöffnet, den frommen Worten des Alois Leitner und ist glücklich, als sie nach der Schüssel greifen und ihren Teller mit Mus füllen kann.

Wie das dampft und riecht! Fast ist es, als würde der Brei atmen, denkt Theres.

Anna und sie sind einander ein wenig neidig, und es dauert, bis sie sich über den letzten Rest einigen. Schließlich ist es die Mutter, die das restliche Mus zwischen den beiden Kindern aufteilt und sie bittet, friedlich zu bleiben.

Nach dem Mahl erhebt sich der Vater als der Erste vom Stuhl, während die Mutter mit den Kindern den Tisch abräumt. Theres weiß, was zu tun ist. Brav wie eh verstaut sie das Geschirr in der Schüssel neben dem Herd. Wie das klackert und klirrt! Es sind die Geräusche des Alltags, die den Morgen vertraut machen. Und noch vertrauter machen ihn die Gesten des Vaters, der sich an die Ofenbank setzt und nach seiner Pfeife greift. Alois stößt ein leichtes Schnauben aus, und es ist, als sauge er die Luft ein für die ganze Kraft des Tages. Dann geht er noch einmal in sich und stopft mit einem verträumten Blick, der in die Weite kippt, seine Pfeife. Theres guckt die Kerze auf dem Tisch an, die leicht zu flackern beginnt, und betrachtet dann den Rauch, der durch die Küche dringt und Schlieren zieht. Hin und wieder ist vom Holzofen her ein Knacken zu hören, und der Boden ächzt zart unter den Schritten der Mutter, die das Geschirr in die Anrichte schlichtet, säuberlich, so, dass alles seinen Platz hat.

Für einen Moment noch betrachtet Theres den Vater, der in die Leere sieht und Rauch auspustet, und es wohnt so ein Friede in seinem Antlitz.

3

Früher. Theres

So arbeitet Theres brav, und sie wird größer. Schon bald gehen Männer im Hofe ein und aus, und sie lernt schnell, dass sie so werden muss wie sie. In diesen Tagen ist der Sommer groß und der Winter hart. Jedes Jahr legt er sich übers Land, und Theres wird älter, doch sie wird nicht stärker. Nein: Sie überlebt. Das ist alles. Die Diele knistert wie verrückt in den frostigen Tagen, und Theres betrachtet sich von oben bis unten, wenn sie aufsteht und sich neben der Schwester im kalten Zuber wäscht.

Sie sieht sich an und findet, dass sie sehr wenig ist. Die Knochen staksen wild und kantig aus der noch kindlichen Haut. Und so auch bei Anna, die sie im Zuber neben sich mit dem Schwamm abschrubbt, wieder und wieder, bevor man sich gegenseitig das Haar in kleine Kränzchen flicht und unter die Haube steckt.

Wir sind zu dünn, denkt Theres, und: Dagegen gilt es etwas zu tun!

Wenn sie nur schießen könnt wie der Vater, sagt sie sich da und seufzt.

Anna jammert, während Theres ihr den hellen sommersprossigen Rücken abschrubbt. Fast sieht sie aus, als wäre sie aus Glas gebaut, denkt Theres, und ihr schaudert vor der Zerbrechlichkeit des Lebens.

Anna indes greint unter der harschen Berührung des Schwammes. »Ich will zurück ins Bett!«, lamentiert sie.

»Sei nicht so wehleidig und spiel dich nicht auf. Du liebst bloß die Schmerzen, das Unglück, das ist die Wahrheit. Darum jammerst du«, sagt Theres nur. »Ich nicht. Ich will was tun und nicht klagen. Darum geh ich jagen, wenn ich groß bin!«

»Ach, jagen«, murrt die Schwester. »Was soll das bringen? Ein jeder Winter wird hart, und irgendwann stirbt man ohnehin, wenn einen der Hunger nicht schon früh kriegt.«

»Du bist in das Unglück verliebt, Anna«, sagt Theres wieder. »Ich aber will leben!«

Die Schwester winkt ab, und Theres kann sehen, wie sich die feinen Härchen auf ihrer Haut in der Kälte aufstellen.

»Außerdem wird’s hier ohnehin bald kein Wild mehr geben, so trocken, wie die Sommer sind«, fügt sie hinzu.

Theres aber schüttelt nur den Kopf. »Wenn in dir das Zeug zur Jägerin ist, findest du auch das Wild, das du erjagen musst, sagt der Vater.«

Da wird Anna mit einem Mal richtig zornig. »Der Vater, der Vater! Als wenn der ein Gott wär! Glaub mir, hier gibt’s nur Milch und Tod. Das ist alles!«

Theres will schon etwas erwidern, doch in dem Moment – als hätte der Himmel es geahnt – beginnt die Diele zu knarren.

»Sie sind da!«, ruft Theres, lässt den Schwamm in den Zuber fallen, richtet sich rasch das Haar unterm Häubchen und läuft mit fegenden Schritten zu ihren Schuhen. Von der Jagd, der heimlichen, ist der Vater heimgekehrt, und Theres kann es bereits von Weitem in seinem Gesicht erkennen, denn sie liest wie kein anderer Mensch seine Seele: Er hat etwas erlegt!

»Papa!«, ruft Theres aus, und Alois rückt sich seine Wollmütze ein wenig zurecht. Fast sieht er dabei verlegen aus vor Stolz. Theres läuft über den Holzboden, ins Freie. Geplündert ist dieses Wesen, weiß Theres, weiß, dass der Vater da Verbotenes tut, und das für sie und den Rest der Familie – und darum liebt sie ihn noch mehr. Mit hastigen Schritten streift sie auf den toten Leib zu, der da im Schnee liegt, und mit einem Mal wird sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie tritt in Pfützen, Schnee stiebt, an ihren Stiefeln bleibt Schorf kleben, doch Theres nimmt das alles kaum wahr. Denn da liegt er weich und schwer auf der Erde: der machtvolle Leib mit dem Geweih. Theres bückt sich, und der Mund steht ihr mit einem Mal offen wie ein Tor.

Der Körper des Tieres ist noch ganz warm. Theres kann eine Wunde am Bauch des Hirschen erkennen, und sie vermeint, das Tier noch in seinem Blut zucken zu sehen.

Wie schnell das Leben doch aus so einem Körper weichen kann!, denkt sie und schaudert, denn ihr fällt wieder auf, wie klein und dünn sie neben dem Hirsch ist. Dennoch: Sie ist ihm überlegen, denn sie lebt.

Andächtig streicht sie über den schweren behaarten Leib. Da liegt dieses Wesen vor ihr, als schliefe es in einem Nest von braunem Fell, und wird doch niemals wiederkehren!

In dem Moment merkt sie, dass einige Fliegen um den Schädel des massigen Tieres schwirren, und ihr Blick gleitet über ein großes Augenpaar, das starr in die Weite stiert. Und aus dem Leib hängen bereits, wie Wundherde, die Eingeweide des Tieres, haben sich in schleimigen Brocken über den Schnee verteilt – denn offenbar war die Schusswunde groß. Der Huf des Tieres ist seltsam nach oben verdreht und liegt blutig da. Theres reibt die Hände gegen den Saum ihres Rockes und merkt, wie sie vor Kälte erzittert. Um sie herum steht schwarz der Wald. Wie ein Heer sieht er aus.

Ja, denkt Theres, in der Natur herrscht immer Krieg!

Es ist ein Dezembertag, und der Himmel steht klar, gleichsam poliert vom Wind. Verharscht sind die Felder, und um die Weiden im Garten herum liegen kleine Pfützen, in Schlamm gefroren, in denen sich der Himmel spiegelt.

Theres betrachtet noch einmal das Tier, das steif vor ihr liegt, und für einen Moment ist ihr, als husche ein Schatten über das Eis. Ist es eine Salige? Eine, die kommt, jemanden in den Tod zu holen? Aber nein, merkt Theres da, es ist nur Alois, der sich neben sie kauert. Ja: Der Vater bückt sich neben sie, betrachtet sie und nickt dann. In dem Moment fällt Theres, die so ergriffen war vom Antlitz des erlegten Tieres, erst auf, dass der Hanslbauer und sein Sohn Emil auch da sind. Sie blickt auf. Emil Müller betrachtet sie mit geröteten Wangen und scheint für einen Moment ein wenig erstaunt. Er ist es nicht gewohnt, dass Mädchen sich unter die Jäger mischen. Verwirrt betrachtet er seinen Vater und dann Alois Leitner, doch dieser scheint’s zufrieden zu sein. Da wird Emil mit einem Mal zornig.

»Geh weg da!« Er drängt Theres barsch zur Seite. »Das ist nichts für Weibsleut!«

Theres strauchelt kurz und kommt fast im flockigen Weiß zu Fall. Das erzürnt sie so sehr, dass sie sich vor dem sommersprossigen Jungen, dessen Nase ein wenig an die eines Schweins erinnert, aufbaut und ihn grimmig anstiert.

Emil lacht und spuckt aus.

Theres kann aus den Augenwinkeln erkennen, wie der Vater grinst, und mit einem Mal merkt sie, dass sie stolz ist. Ja: Ihre Brust beginnt richtig zu schwellen.

»Ich bin die Theres«, sagt sie. »Einfach nur die Theres. Und das ist genug!«

»Frauen spielen andere Spiele«, entgegnet der grobschlächtige Junge mit dem rotbraunen Haarschopf und baut sich ebenfalls vor ihr auf.

»Und wer sagt das?«, fordert Theres ihn heraus, ihr Gesicht gegen seines und gegen die Kälte gewendet. Soll der Frost sich doch einen Zahn an ihr ausbeißen, denkt sie, und der Igel des Hungers ihr den Magen aufätzen! Sie bleibt, was sie ist: eine Starke, eine, die vom Vater geliebt wird. Oder?

Und freilich steht der Vater auf ihrer Seite.

»Pack an, Theres«, sagt er da, und sie hilft ihm.

Greift mit den Fingern nach dem felligen Körper. Der Schnee zerraspelt ein wenig unter ihren Fingern, die Hände frieren, doch das ist egal.

»Gut so?«, fragt sie.

Der Vater nickt.

So ziehen sie den Körper vor die Haustür, und dann beginnt der Vater mit raschen, groben Bewegungen, dem Tier das Fell abzuziehen. Der Müller und sein Sohn haben einen Eimer organisiert, in dem sie die Eingeweide und die Augen des Tieres bergen wollen.

»Da«, sagt Emil grimmig und stellt Theres den Eimer hin.

Sie nickt bloß und würdigt ihn keines Blickes. Mit einem Mal kommt ihr alles sehr dunkel vor. Wie fischkalt die Welt ist, denkt sie, und dann, mit einem Seitenblick zum kleinen Teich vor dem Stadl: Zum Glück ertrinken zumindest die Fische im Winter nicht, wenn wir Menschen schon so leicht erfrieren können.

»Nicht träumen«, sagt Emil und zuckt mit dem Kopf in Richtung Hirsch, und Theres begreift: Sie muss die Eingeweide herausschälen, während der Vater die Haut abzieht, und sie in den Eimer legen. Sie macht es zum ersten Mal – aber dennoch hat sie ein Gefühl dafür, wie mit dem toten Tier umzugehen ist.

»Jaja«, entgegnet sie und tut wie ihr geheißen. Glibbrig und fremd fühlt sich das an: eine blasenartige Masse, die in den Holzkübel geschichtet werden muss.

»Das Herz ist meins!«, ruft der Emil da.

Theres betrachtet ihn für einen Moment verächtlich. Kindisch kommt er ihr vor. Dabei ist er viel älter als sie. Tut so, als wäre so ein Herz etwas Besonderes! Das seine ist wohl im Eis versiegelt, so wie die Winterlandschaft hier auf dem Berggipfel. Aber es ist ein inneres Eis. Eines, das nicht wieder weggeht, wenn der Frühling herankommt und die Seele heller macht und mit Licht erfüllt. Nein: Das Eis in Emils Herz, das ist immer. Und mit einem Mal merkt sie, wie ihr wieder kalt wird.

»Bist müde, Kind?«, fragt Alois, dem das kurze Schaudern der Tochter nicht entgangen ist.

»Nein.« Tapfer winkt Theres ab. Sie bemüht sich, stark zu sein. Stark wie die Männer. So hilft sie dem Vater mit geschäftigen Händen. Emil indes sieht nur dabei zu.

»Magst nicht mit anpacken?«, sagt Theres wütend.

Emil sieht sie an, rümpft kurz die Schweinsnase und schüttelt dann den Kopf.

»Mein Vater, der kommt gleich«, sagt er nur. »Der holt noch einen Kübel. Dann teilen wir das Fleisch auf.«

Das ist alles. Theres zieht, während sie dem Vater dabei hilft, einen Teil des Fleisches vom Fell abzuschaben, nur eine Augenbraue in die Höhe. Wie sie diesen Emil verachtet. Und als habe der es gespürt, beginnt er plötzlich, auf teuflische Art zu grinsen – zieht sich dann seine Lodenhose unter die Knöchel – und pisst in den Schnee. Theres ist angewidert. Der Harn brennt Löcher. Gelb färbt sich das Eis.

»Das war notwendig.« Emil grinst.

»Ach so?«, entgegnet Alois, ohne aufzusehen. »Wir haben aber auch eine Labe, hinterm Stadl, das weißt schon, mein Sohn, oder?«

Emil aber grinst nur weiter. Und Theres begreift mit einem Mal, was er sagen will: Nie wirst du, kleines Kind mit dem dunkelblonden Lockenschopf, so in den Schnee pissen können. Denn du bist ein Mädchen und viel schwächer als ich. Doch sie bemüht sich, ähnlich ruhig wie der Vater zu bleiben. Denn immerhin wird es heute Abend einen warmen Braten geben. Und das ist alles, was jetzt zählt. So also lässt sie Emil Emil sein und widmet sich brav ihrer Arbeit, bis das tote Tier ausgeweidet ist. Dann folgt sie Alois, der sie zart an der Hand nimmt, in die warme Stube. Und schon ist aller Kummer vergessen.

4

Andreas

Andreas Schmidt sitzt an seinem Schreibtisch und blättert in seinen Unterlagen, als es an seiner Zimmertür pocht.

»Herein?«, sagt der Inspektor mit leicht belegter Stimme, während er sich über sein kleines Bäuchlein fährt. Die Tür öffnet sich – und eine vertraute Gestalt bewegt sich auf den Mahagonitisch zu, an dem Andreas sitzt.

Oje!, denkt er. Ja, das würde Arbeit bedeuten. Denn es ist Revierinspektor Rosenstiel, der ihm da entgegentritt, und sein Blick ist alles andere als freudig. Die blasse hohe Stirn in Falten gelegt, sieht der hagere Mann ihn an und grüßt, die Lippen zu einem Strich verkniffen.

»Guten Morgen, Schmidt!«

Andreas schiebt sich seine Nickelbrille zurecht, hinter der sich blaue schüchterne Augen verbergen, und betrachtet den ihm vorgesetzten Kollegen mit besorgtem Blick. Andreas hat eine gute Intuition – und diese sagt ihm, dass der gemütliche Morgen nun vorbei ist. Seufzend blickt er aus dem Fenster und atmet tief ein und aus. Es ist Sommer, und mit einem Mal läuft ihm ein wenig Schweiß von der Stirn.

»Ich öffne rasch das Fenster!« Er hat das Gefühl, kaum atmen zu können. Doch im Grunde weiß er: Es ist nicht die Hitze, die hier Probleme macht, viel eher ist es die Hektik, die der Kollege auf ihn überträgt, kaum dass er noch ein Wort gesprochen hat.

»Viel Arbeit steht uns bevor«, sagt dieser jetzt, als könnte er Andreas’ Gedanken lesen, und setzt sich mit fahrigen Gesten an den Tisch.

Andreas nickt und kehrt zu Rosenstiel zurück, während er gedankenverloren weiter aus dem Fenster sieht. Langsam geht die Sonne hinter den Bergen auf und taucht die Region in helle, lichte Farben. Das Sirren von Insekten ist zu hören. Nur ein paar Wolken erkennt er in der Ferne. Hoch über den Gletscherspalten ziehen sie umher, und der Jochwind scheint sie mit sich zu tragen, bläst sie sanft in Richtung Tal. So ziehen die bauschigen Gebilde wie eine Schafherde dahin.

»Ein Mord!«, reißen ihn die Worte des Kollegen jäh aus den Gedanken.

Andreas blickt ihn an. »Tatsächlich?«, sagt er.