19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Beethoven ist nicht der Kunst-Heros, der niemanden braucht und alles ganz allein aus sich heraus zu schaffen vermag, wie man dies seit fast zweihundert Jahren so gern dargestellt hat. Vielmehr bedurfte er immer der anderen."

Ulrich Drüner, langjähriger Orchestermusiker und Musikantiquar, erzählt das Leben Ludwig van Beethovens aus einer ganz neuen Perspektive. Dass Beethoven sich nach der Erkrankung des Gehörsinns als Künstler aus der Krise heraus neu entfalten konnte, verdankt er zu großen Teilen seiner „unsterblichen Geliebten“ und der bisher unterschätzten tiefen Freundschaft mit dem österreichischen Erzherzog Rudolph. Beide verhalfen dem Komponisten zu einem zweiten Leben.

Das Leid seiner späten Jahre rührt, wie Ulrich Drüner ausführt, nicht nur von der fortschreitenden Vereinsamung, sondern auch aus dem Umstand, dass Beethoven davon überzeugt war, mit der „unsterblichen Geliebten“ ein Kind gezeugt zu haben. Sehen durfte er dieses Kind nie. Ludwig van Beethovens einst fortschrittliche Einstellung gegenüber Frauen erfuhr dadurch eine folgenreiche Wandlung. Nicht nur deswegen weicht in dieser Biografie der Mythos vom unbeugsamen Republikaner einer differenzierteren Darstellung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 841

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

DASGROSSEGEHEIMNISDESLUDWIGVANBEETHOVEN

Ulrich Drüner, langjähriger Orchestermusiker und Musikantiquar, erzählt das Leben Ludwig van Beethovens aus einer ganz neuen Perspektive. Dass Beethoven sich nach der Erkrankung seines Gehörsinns als Künstler aus der Krise heraus neu entfalten konnte, verdankt er zu großen Teilen seiner »unsterblichen Geliebten« und der bisher unterschätzten tiefen Freundschaft mit dem österreichischen Erzherzog Rudolph. Beide verhalfen dem Komponisten zu einem zweiten Leben.

Das Leid seiner späten Jahre rührt, wie Ulrich Drüner ausführt, nicht nur von der fortschreitenden Vereinsamung, sondern auch aus dem Umstand, dass Beethoven davon überzeugt war, mit der »unsterblichen Geliebten« ein Kind gezeugt zu haben. Sehen durfte er dieses Kind nie. Ludwig van Beethovens einst fortschrittliche Einstellung gegenüber Frauen erfuhr dadurch eine folgenreiche Wandlung. Nicht nur deswegen weicht in dieser Biografie der Mythos vom unbeugsamen Republikaner einer differenzierteren Darstellung.

»Beethoven ist nicht der Kunstheld, der niemanden braucht und alles ganz allein aus sich heraus zu schaffen vermag, wie man dies seit fast zweihundert Jahren so gern darstellt. Vielmehr bedurfte er immer der anderen ...«

Bis zum Herbst 1802 war die Natur mit ihrer Pracht, ihren Lauten und Geräuschen Ludwig van Beethovens wichtigste Inspirationsquelle. Die beginnende Schwerhörigkeit stürzt ihn in tiefe Verzweiflung. Das in dieser Krise verfasste »Heiligenstädter Testament« zeugt aber nicht nur von Selbstmordfantasien, sondern auch von einem Aufbruch: Beethoven entwickelt eine neue, fruchtbarere Kompositionstechnik. Darin wird die »Erinnerung an die Natur« durch das »Streben nach Höherem« ergänzt. Dem ersten Leben, dem des Hochbegabten, folgt nun ein zweites – das des Genies.

Seinen neuen Weg beschreitet Beethoven jedoch nicht allein. Er ist noch keineswegs der kontaktscheue Menschenfeind, der er erst viel später wurde und dessen Bild die bisherige Beethoven-Rezeption zu stark geprägt hat. Ab 1804 inspiriert ihn vor allem die Gräfin Josephine Brunsvik, die »unsterbliche Geliebte«, eine sinnenfrohe, literarisch und musikalisch hoch gebildete Frau.

Aber mit den Jahren wird aus der »unsterblichen« die ferne, ja unerreichbare Geliebte. Ihre inspirierende Funktion erlischt. Diese geht auf Beethovens langjährigen Schüler und Freund Rudolph, Erzherzog von Österreich, über. Ihre Beziehung, die sich bereits ab 1809 intensiviert, wird hier völlig neu dargestellt. Sie hat nicht nur viele Werke aus Beethovens zweiter Schaffenshälfte beeinflusst, sondern auch dessen soziale und politische Verankerung verändert: Ludwig van Beethoven ist jetzt spürbar weniger republikanisch gesinnt als in seinen Anfängen.

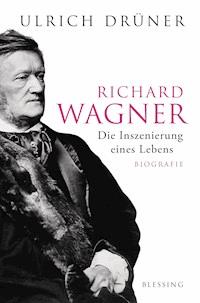

Der Autor

Ulrich Drüner, 1943 in Frankreich geboren, hat Musik und Musikwissenschaft studiert und über Richard Wagner promoviert. Er war Bratschist im Stuttgarter Kammerorchester und im Orchester der Staatsoper Stuttgart. 1983 gründete er ein Musikantiquariat und arbeitete bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen über große Komponisten mit. 2006 veröffentlichte er das Buch »Mozarts Große Reise. Sein Durchbruch zum Genie 1777-1779«. Seine Biografie »Richard Wagner. Die Inszenierung eines Lebens« (Blessing 2016) wurde von der Kritik als Meilenstein der Literatur über diesen Komponisten gefeiert. Ulrich Drüner lebt in Stuttgart.

Abb. 1 August von Klöber, Beethoven. Bleistiftzeichnung, 1818. Der Musiker wirkt hier etwas erdverbundener als auf der wohl etwas später entstandenen weiß gehöhten Kohlezeichnung, die auf dem Buchumschlag rechts zu sehen ist; sie zielt auf die geistige Dimension des Künstlers. [Beethoven-Haus Bonn, Sammlung H. C. Bodmer]

ULRICHDRÜNER

Die zwei Leben des

LUDWIGVAN

BEETHOVEN

EINEBIOGRAFIE

Mit 71 Abbildungen

Unter Mitarbeit von Annie-Laure Drüner

Blessing

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright: Ulrich Drüner

und Karl Blessing Verlag, München, 2020

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: geviert.com, Andrea Hollerieth

Umschlagabbildung: © akg-images/Fototeca Gilardi; © Getty Images/Popperfoto

Bildredaktion: Annette Baur

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-22988-7V001

www.blessing-verlag.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung – Eine Statue geht in die Brüche

Teil eins

Das erste Leben: In der Gunst des Schicksals (1770–1802)

Jung, hochbegabt und wohlauf: Musik aus dem Geiste der Natur

1 Die ersten siebzehn Jahre

Bonn und die erste Reise nach Wien

2 Zurück in Bonn – und wieder nach Wien

Die Jahre 1788 bis 1792

3 Leben in Wien

4 Fürst Carl Lichnowsky und Joseph Haydn

Mäzen und Lehrer der Extraklasse

5 Zeit der Reisen und früher Wandel

Mozart, Clementi und Beethoven

6 Fürst Lobkowitz, der Dritte im Bunde

7 Freundschaften und Liebesverhältnisse

Carl Amenda – Julie Guicciardi – Josephine von Brunsvik

8 Durchbruch in der Öffentlichkeit

Teil zwei

Das zweite Leben. Verhängnis Hörverlust (1802–1813)

Musik der Naturerinnerung und der geistigen Erhöhung

9 Ende der Unbeschwertheit, Ende des ›ersten‹ Lebens

Das »Heiligenstädter Testament«: Beruf und Berufung

10 Auf dem Weg zur »Eroica«

11 Josephine. Ein Drama in vier Akten

Zweiter Akt: Hoffnung und Enttäuschung

12 Fürst Lichnowsky, Zweiter Teil

Zeit der Krisen

13 Große Ernte

14 Der ›Freie Künstler‹

Beethovens Rentenvertrag von 1809

15 Genosse des Leidens und der Läuterung

Erzherzog Rudolph, Schüler, Mäzen und Freund

16 Ein Exkurs

Wie kommt Beethovens Kunst zustande?

17 Josephine. Ein Drama in vier Akten

Dritter Akt: Schweiz, Italien, Prag und der Brief an die »unsterbliche Geliebte«

Teil drei

Riss im zweiten Leben und das Los der Taubheit (1813–1827)

Die Familiendramen und die Allmacht des Geistes

18 1813, das Jahr der großen Katastrophe

Minona, Josephines Tochter – und Beethovens Kind?

19 »Wellingtons Sieg« und der Wiener Kongress

20 Exkurs

»Fidelio« – Von der Rettungsoper zum Ideendrama

21 Krieg um den Neffen

Karl van Beethoven und seine Mutter Johanna

22 Josephines letzte Jahre und ihr Tod

Der Tragödie letzter Teil

23 Bewunderer, Rivalen und Leidensgenossen

Goethe, Rossini, Weber, Schubert, Liszt – Grillparzer und die Kunst in Metternichs Zensur-Staat

24 »Das Göttliche des Menschen«

Eine Messe für einen Kardinal, die Menschheit und Gott

25 »Alle Menschen werden Brüder«

Beethovens England-Sehnsucht und die Entstehung der Neunten Symphonie

26 Desaster mit dem Neffen

Karls Selbstmordversuch

27 Wege des Heils

Die späten Streichquartette als Vollendung

28 Das Ende vom Lied

Letzte Reise, Krankheit, Tod und Begräbnis

Nachspiel »Von der Qual eines solchen Lebens befreyt«

Das Rätsel des »negativen Glücks«

Dank

Anmerkungen

Literaturhinweise

Bildteil

Angesichts der breiten Verfügbarkeit von Werkanalysen im Internet können diese in einer Beethoven-Biografie heute auf Fälle begrenzt werden, in denen es sich um künstlerische Fragen von biografischer Relevanz handelt.

Siglen der im Text verwendeten bibliografischen Angaben und Abkürzungen

BKh:

Ludwig van Beethovens Konversationshefte, hrsg. im Auftrag der Deutschen Staatsbibliothek Berlin v. Karl-Heinz Köhler und Grita Herre (Bd. 10: Dagmar Beck, Bd. 11: Grita Herre), 11 Bde. Leipzig 1970–2001

BGA:

Ludwig van Beethoven. Briefwechsel Gesamtausgabe. Im Auftrag des Beethoven-Hauses Bonn hrsg. v. Sieghard Brandenburg. 7 Bde. München 1996–1998

BSZ:

Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen in Tagebüchern, Briefen, Gedichten und Erinnerungen. Hrsg. v. Klaus Martin Kopitz und Rainer Cadenbach. München 2009

BTb:

Solomon, Maynard, Beethovens Tagebuch. Hrsg. v. Sieghard Brandenburg. Bonn 1990

Fischer:

Familie Beethoven im kurfürstlichen Bonn. Neuauflage nach den Aufzeichnungen des Bonner Bäckermeisters Gottfried Fischer, hrsg. von Margot Wetzstein. Bonn 2006

Frimmel:

Theodor Frimmel, Beethoven-Handbuch. 2 Bde. Leipzig 1926

Kagan 1988:

Susan Kagan, Archduke Rudolph, Beethoven’s Patron, Pupil, and Friend. His Life and Music. Stuyvesant 1988

La Mara:

La Mara (= Marie Lipsius), Beethovens Unsterbliche Geliebte. Das Geheimnis der Gräfin Brunsvik und ihre Memoiren. Leipzig 1909

MGG/2:

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 26 Bände in zwei Teilen. 2., neubearbeitete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher. Kassel und Stuttgart 1994–2007

Schindler 3/1860:

Anton Schindler, Biographie von Ludwig van Beethoven. Dritte, neu bearbeitete und vermehrte Auflage, Münster 1860. Siehe auch: Leipzig 1977 (Nachdruck der dritten Auflage, Münster 1860)

Solomon:

Maynard Solomon, Beethoven. Biographie. Frankfurt am Main 1987 (Erstausgabe 1977)

TbW:

Ludwig van Beethoven, Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis, bearbeitet von Kurt Dorfmüller, Norbert Gertsch und Julia Ronge. Revidierte und wesentlich erweiterte Neuausgabe des Verzeichnisses von Georg Kinsky und Hans Halm. München 2014

Tellenbach 1983:

Marie-Elisabeth Tellenbach, Beethoven und seine »Unsterbliche Geliebte« Josephine Brunswick. Ihr Schicksal und der Einfluß auf Beethovens Werk. Zürich 1983

TDR:

Alexander Wheelock Thayer, Ludwig van Beethovens Leben. Bearbeitet von Hermann Deiters und Hugo Riemann. 5 Bde. Leipzig 1917–1922

Wegeler-Ries:

Franz Gerhard Wegeler und Ferdinand Ries, Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven. Koblenz 1838

WoO:

Werk ohne Opuszahl (= ›kleinere‹ Werke im Gegensatz zu den ›Hauptwerken‹ mit Opuszahl, betrifft Band 2 von TbW, s. oben)

Einleitung

Eine Statue geht in die Brüche

Im Oktober 1806 weilt Beethoven in Böhmen als Gast des Fürsten Carl von Lichnowsky, der seit 1793 nach und nach sein Freund und wichtigster Mäzen geworden ist. Fürst Lichnowsky hat Beethoven in Wien nicht nur Wohnstätten zur Verfügung gestellt – er bringt Beethoven von 1793 bis 1796 in seinem Hause in der Alsergasse Nr. 45 unter –, sondern arrangiert 1796 auch eine Konzertreise für ihn, verhilft ihm zu Kompositionsaufträgen und schenkt ihm wertvolle Instrumente für ein Streichquartett. Bei Lichnowsky haben wichtige Probeaufführungen stattgefunden, und er hat Beethovens erste Kompositionen in Wien, die drei Trios op. 1, drucken lassen und in Umlauf gebracht. Das Verhältnis zu Fürst Lichnowsky, der Freimaurer (Loge der Illuminaten) ist und Voltaire bewundert und als Mäzen zuvor schon Mozart und Haydn förderte, ist gelegentlich angespannt, weil Beethoven sich von ihm vereinnahmt fühlt. Immer wieder versucht er, sich dessen Ansprüchen zu entziehen, etwa dem, jeden Tag um halb vier zum Mittagessen im Palais Lichnowsky zu erscheinen. Auch die Frau des Fürsten, Christiane, die von zarter Konstitution ist und als sehr leidend beschrieben wird, war dem Komponisten sehr zugetan, geradezu mütterlich mild, was Beethoven ebenso preist, wie es ihm leichtes Unbehagen verursacht: Um ihn zu schützen, habe sie »eine Glasglocke über ihn gesetzt, damit kein Unwürdiger ihn berühre«, soll der Komponist später scherzend berichtet haben (Schindler 3/1860, S. 22).

Anfang November 1806 geht es in Lichnowskys Schloss zu Grätz bei Troppau hoch her. Wie so viele Wiener Aristokraten ist Lichnowsky slawischer Herkunft, verfügt auch in Prag über ein Palais und residiert einen Teil des Jahres in Böhmen. Die Franzosen halten seit der Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 die Gegend besetzt. In Wien herrscht, so heißt es in der Zeitschrift Der Freimüthige vom 26. Dezember 1805, eine gespenstische Stille: »Der Hof, die Hofstellen, die meisten großen Güterbesitzer hatten sich wegbegeben; statt dass sonst das unaufhörliche Gerassel der Kutschen betäubend sich durch die Straßen wälzt, hört man jetzt selten einen Wagen schleichen. Die Gassen waren größtenteils von französischen Soldaten bevölkert, welche im ganzen gute Manneszucht hielten.« Auch die Uraufführung von Beethovens Oper Fidelio in Wien ist durch den Einmarsch von Napoleons Truppen beeinträchtigt worden. »Das ganze Theater war von den Franzosen besetzt«, notiert der Tenor Joseph August Röckel, »und nur wenige Freunde Beethoven’s wagten, die Oper zu hören« (TDR Bd. II, S. 492). Die Kritiker haben diese erste Fassung der Oper sehr distanziert besprochen; nach nur drei Aufführungen ist das Stück abgesetzt worden, und Fürst Lichnowsky und seine Frau Christiane haben den Komponisten bedrängt, Änderungen vorzunehmen, was auch geschah. Im März 1806 wurde die neue Fassung aufgeführt und beifälliger aufgenommen.

Abb. 2 und 3 »Anfang und Ende« in zwei Titelblättern. Die sogenannten »Kurfürsten-Sonaten« WoO 47, komponiert 1783 und seinem Landesherrn gewidmet, sind die ersten repräsentativen Werke des dreizehnjährigen Beethoven; die Neunte Symphonie (rechts) folgte 40 Jahre später und ist dessen letztes großes Orchester- und Vokalwerk. [Sammlung Ulrich Drüner]

In Lichnowskys böhmischem Schloss fährt man im November 1806 für die französischen Offiziere Wild, Gebäck und Champagner auf – lieber sollen sie Küche und Keller ruinieren als die ganze Region. Einer der Generäle äußert die Bitte, der im Schloss anwesende Musensohn Louis van Beethoven, seit Jahren schon Liebling der Wiener Salons, möge doch bitte nach dem Diner aufspielen. Fürst Lichnowsky sendet sogleich nach ihm. Beethoven verabscheut es zu diesem Zeitpunkt bereits, wie ein Äffchen rasante Skalen und gebrochene Terzen für blasierte Gesellschaften auf dem Pianoforte zu exekutieren. Einem Zeitzeugen fiel auf, dass die Weigerung, vor Gästen vorzuspielen, »oft die Quelle der größten Zerwürfnisse Beethovens mit dem Ersten seiner Gönner und Freunde« war (Wegeler-Ries, S. 19). Und nun soll er sogar für französische Militärs aufspielen, deren Chef, Napoleon, in den Augen des Musikers durch seine Selbstkrönung zum Kaiser die Ideale der Republik verraten hat. Lichnowskys Diener kehrt unverrichteter Dinge zurück, Seine Durchlaucht bemüht sich selbst zum Zimmer des schwierigen Künstlers und versucht, ihn gefügig zu machen, zunächst im Guten, dann aber fallen böse Worte. Der Chronist, Lichnowskys Hausarzt Dr. Weiser, spricht von »einer Scene der gemeinsten Art, in welcher aristokratischer Hochmuth, secundiert von Geldstolz, und künstlerisches, tief gekränktes Selbstbewußtsein auf Dienstboten-Manier sich gegenseitig den Stuhl vor die Thüre stellten« (BSZ, S. 1075). Der Fürst soll eine Tür eingetreten, Beethoven ihn mit zum Schlag erhobenem Stuhl in den Armen erwartet haben. Jean, Beethovens Diener, der seinen Herrn kannte, hat bereits den Ranzen gepackt, denn der Fürst drohte, sie festzusetzen. Dem entzieht sich der Musiker; er verlässt das Schloss bei Nacht und Nebel und findet im wenige Stunden entfernten Troppau dürftiges Mahl und Quartier. Dr. Weiser besorgte ihm einen Pass bis Wien, doch bevor Beethoven die Kutsche besteigt, gibt er dem Arzt für den Fürsten einen Brief mit, der es in sich hat:

»Fürst, was Sie sind, sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich durch mich; Fürsten shat es und wird es noch Tausende geben; Beethoven gibt’s nur einen.«1

Kaum in Wien angekommen, zertrümmert er die in seinem Arbeitszimmer thronende Büste Lichnowskys, der freilich dem renitenten Musikus zürnt und ihm die bereits seit sechs Jahren fließende Rente von 600 Gulden mit sofortiger Wirkung streicht. Lichnowsky und Beethoven schließen zwar bald eine Art Burgfrieden, 1811 verbringt der Komponist einige Tage auf dem Schloss des Fürsten, aber das Verhältnis wird nie wieder so freundschaftlich wie früher. In Scherben geht nicht nur ein Fürsten-Abbild. Quasi als Symbol einer neuen, bürgerlich geprägten Zeit zerschellt das Feudal-Modell des althergebrachten Mäzenatentums, in dem der Herr bestimmt, was musiziert und was komponiert wird, und in dem der Musikus sich sputet, die Wünsche des Herrn zu erfüllen. Für einen Beethoven ist das 1806 unerträglich geworden.

* * *

Beim erstmaligen Lesen fiel es mir etwas schwer, das obige Briefzitat zu glauben: »Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben; Beethoven gibt’s nur einen« – man mag versucht sein, das unter dem Stichwort »Legende« abzulegen. Erst wenn man in den Tausenden Briefen und Dokumenten von und über Beethoven sehr viel weiter vorgedrungen ist, versteht man zur Gänze, von welch merkwürdiger Verachtung und geradezu abgrundtiefem Hass nicht gegen die Allgemeinheit, aber doch gegen einen Großteil des Wiener Adels Beethoven erfüllt war. Das hängt nur zum Teil damit zusammen, dass diese adeligen Förderer oft neurotische Persönlichkeiten waren, mit inkompatiblen Sozialansichten und oft zweifelhaftem Lebenswandel. Es steckt einfach zu viel Emotion in dieser Abneigung; ein ausschließlich politisch denkender Künstler wäre mit der furchtbaren Spaltung der Wiener Gesellschaft in ›ganz oben‹ und ›sehr weit unten‹ entweder konsequenter oder zumindest geschickter umgegangen. Beethoven dagegen verhält sich in manchen gesellschaftlichen Dingen sehr widersprüchlich. Jan Caeyers und schon etliche vor ihm zeigen nicht nur, wie lange es diesem Komponisten gelang, das »van« in seinem Namen als Adelsprädikat durchgehen zu lassen, sondern auch, wie wenig Beethoven unternahm, um der Legende entgegenzutreten, er sei ein illegitimer Sohn des Königs von Preußen. Eitelkeit spielt hier keine Rolle; doch die Gleichzeitigkeit von aufklärerischem Anspruch und bis zur Arroganz reichendem Pochen auf einem Sonderstatus ist nicht verwunderlich bei einer so komplexen Persönlichkeit wie der Beethovens.

WANDEL IM WESEN DES UMGANGS

Beethoven hätte Lichnowskys besondere Persönlichkeit und sein tiefes künstlerisches Verständnis jedoch etwas früher würdigen können, wie auch dessen gesellschaftliche ›Lernfähigkeit‹, die im Wiener Adel ungewöhnlich war. Denn nach 1807 versuchte der Fürst nicht nur rasch, das Verhältnis zu Beethoven zu reparieren, sondern es auch zumindest langfristig auf eine neue Basis zu stellen, wobei er sich von Adelsprärogativen des 18. Jahrhunderts weitgehend verabschiedete. Dies ergibt sich aus einer Begebenheit, die der frühe Biograf Anton Schindler überliefert.2 Selbst der äußerst sachkundige Großbiograf Alexander Wheelock Thayer, der viele Darstellungen Schindlers zu Recht scharf kritisiert, findet die nachfolgende »völlig glaubwürdig«, weshalb hier die stets nötige Reserve gegenüber Schindler zurückgestellt werden darf.3 Letzterer verweist auf die »Merkmale von Liebe und Verehrung seitens des Fürsten Lichnowsky«, die noch 1813/14 spürbar waren.

»Der Fürst war es gewohnt, seinen Liebling recht oft in seiner Werkstätte zu besuchen. Nach beiderseitiger Uebereinkunft sollte von seiner Anwesenheit keine Notiz genommen werden, damit der Meister nicht gestört werde. Der Fürst pflegte nach einem Morgengruß irgend ein Musikwerk durchzublättern, den arbeitenden Meister eine Weile zu beobachten und dann wieder mit einem freundlichen ›Adieu‹ die Stube zu verlassen. Dennoch fühlte sich Beethoven durch diesen Besuch gestört und verschloß zuweilen die Thür. Unverdrossen stieg der Fürst wieder 3 Stockwerke hinab. Als aber der schneidernde Bediente im Vorzimmer saß, gesellte sich die fürstliche Durchlaucht zu ihm und harrte so lange, bis sich die Thür öffnete und sie den Fürsten der Tonkunst freundlich begrüßen konnte. Das Bedürfniß war somit gestillt. – – Es war jedoch dem allverehrten Kunst-Mäcen beschieden, nicht lange mehr seines Lieblings und dessen Schöpfungen sich freuen zu können.« (zitiert nach TDR Bd. III, S. 387f.).

Die zwei hier wiedergegebenen Episoden, zwischen denen nur etwa sieben Jahre Abstand liegen dürften, dokumentieren den Wandel im Wesen nicht nur des Fürsten Lichnowsky, sondern auch Beethovens. Der Fürst ist inzwischen sanft und weise geworden und hat die mögliche Gleichwertigkeit des Bürgerlichen verinnerlicht, zumindest soweit man diesen als Ausnahmeerscheinung – hier im Künstlerischen – betrachten durfte. Der Hauptgrund seines Wandels ist aber die unzertrennliche Anhänglichkeit an den Komponisten, den er seit dessen Ankunft in Wien im Dezember 1792 als seine Entdeckung, fast als sein ›Geschöpf‹ betrachten durfte, das sich inzwischen allerdings vollständig emanzipiert hatte. Nach 1807 beginnt Lichnowsky, das zu akzeptieren und sich vorbildlicher Rücksichtnahme gegenüber der kreativen Arbeit des Künstlers zu befleißigen. – Beethoven hat seinerseits ebenfalls dazugelernt. Seine frühere stürmische Ruppigkeit hat zumindest gegenüber seinem alternden Gönner einer gewissen Duldsamkeit Platz gemacht, indem er dem echten Freund und Helfer einen Spaltbreit Einblick in sein Allerinnerstes, den Kunstprozess, eröffnet. Das Wesentliche an der Beziehung ist: Beide Beteiligte haben sich auch in Krisensituationen weiterentwickelt und an Reife gewonnen.

Wenn man Beethovens Beziehungen zu seiner Umgebung betrachtet, merkt man schnell, dass es sich im Fall Lichnowsky um eine Ausnahmesituation handelt. Zwar vertraut Beethoven noch um 1813 seinem Tagebuch eine Notiz an, in der er sein ganzes Überlegenheitsgefühl und die häufige Verachtung der ihn umgebenden Menschen ausdrückt: »Gegen alle Menschen äußerlich nie die Verachtung merken lassen, die sie verdienen, denn man kann nicht wissen, wo man sie braucht« (BTb, S. 53). Doch von solch unschönen Überlegungen ist eine Personengruppe ausgenommen: diejenigen Ansprechpartner, die ihnverändern und die er verändert – die mit ihm eine wechselseitige Entwicklung durchlaufen, die möglichst nach ›oben‹ weist, in die Richtung des Geistes. Dieser Gruppe, zu der ich nur sieben Personen zu zählen vermag, soll in diesem Buch besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Um die fundamentale Verschiedenheit von Beethovens sonstigen Positiv-Beziehungen zum Wiener Adel zu demonstrieren, ist es nützlich, dem Fürsten Lichnowsky das Beispiel des Barons Johann von Pasqualati gegenüberzustellen. Dieser spielte eine nicht unbedeutende Rolle in Beethovens mittlerem Lebensabschnitt. Pasqualati hatte auf dem Kohlmarkt in Wien eine Wechselstube, war vermögend und logierte auf der Mölkerbastei. 1804 suchte Beethoven wieder einmal eine neue Bleibe in Wien, und sein Freund Ferdinand Ries wies ihn auf Pasqualati hin. Tatsächlich bezog Beethoven dort im vierten Stock des Hauses an der Ecke zur Schreyvogelgasse Quartier. Der Musiker schien dort ganz zufrieden zu sein, doch drängte es den Unruhegeist immer wieder in andere Bleiben. Er zog aus – um dann kurz danach wieder zurückzukehren. Der Baron, sieben Jahre älter als Beethoven, kunstsinnig und als gebildeter Dilettant der Musik zugetan, nahm das gelassen hin, er hielt Beethoven diese Wohnung stets frei, vermietete sie bei dessen Auszug nie neu, sodass der Komponist jederzeit wieder zurückkehren konnte, wovon er bis zu seinem endgültigen Auszug 1815 auch weidlich Gebrauch machte.4 Dabei aber blieb es, weiter reichte die Beziehung weder zeitlich noch inhaltlich.

Gegenüber seinen Mäzenen zu katzbuckeln, lag Beethoven ohnehin fern. Man hat das zu manchen Zeiten gern als Ausdruck seiner politischen Haltung gewertet, doch eben daran sind erhebliche Zweifel angebracht. Sicher dagegen ist, dass ihm sein Wert als Künstler zutiefst bewusst war, weshalb er die Hochschätzung seiner Gönner gelegentlich genüsslich auskostete und nicht die geringsten Probleme hatte, gegenüber dem Adel von Gleich zu Gleich aufzutreten. Dies zeigt ein Brief vom 9. Juli 1810 an seinen langjährigen Freund, den das Cello bestens beherrschenden Nikolaus Zmeskall, Baron von Domanovecz und Lestine (1759–1833). Er stammte aus einem verarmten ungarischen Adelshaus, hatte sich aber mit eiserner Energie zum Hofkonzipisten und 1797 zum »k. k. Rath und Hof Secretarius« hochgearbeitet. Er war sich aber nicht zu schade, für den von ihm zutiefst verehrten Komponisten jede Menge Hilfsdienste zu erledigen und ihn mit jenen besonderen Schreibfedern zu versorgen, deren penibles Zuschneiden nur er so beherrschte, dass Beethoven damit seine Schöpfungen genauestens aufs Papier bringen konnte. An Zmeskall wendet sich Beethoven zwar seltener mit dem Titel »Graf« oder »Baron«, dafür aber meist nur mit »Lieber Z.« und behandelt ihn so, wie eng befreundete Berufsmusiker dies zu tun pflegen, im Frotzelton und gelegentlich auch mit herzlich grobem Musikantenhumor. Beethoven gibt ihm die unmöglichsten Spitznamen (wie beispielsweise »liebster Baron Dreckfahrer« in einem Brief von 1798, BGA Nr. 35) und widmet ihm bereits 1802 den musikalischen Scherz »Graf, Graf, liebster Graf, bestes Schaf« (WoO 101). Um das »Schaf« zu kompensieren, schickt Beethoven auf demselben Blatt eine Salve Komplimente vorweg: »liebster, scharmantester graf! – o theuerster, einzigster Graf? – allerliebster, außerordentlichster Graf!« (BGA Nr. 115). Und ein paar Tage zuvor versüßt er ihm ganz dick aufgetragen die Absage eines Quartettspiels: »addio vortrefflicher plenipotentiarius Regnis Beethovensis«, was nicht mehr und nicht weniger heißt als ›Tschüss, vortrefflicher Generalbevollmächtigter des Beethovenschen Königreichs‹ (BGA Nr. 111).

In dem uns hier beschäftigenden Sommer 1810 ist Beethoven immer noch etwas aufgekratzt und berichtet dem Freund Zmeskall vom Trubel in Schloss Schönbrunn, wohin er sich damals alle zwei Tage zu verfügen hatte, um seinem prominentesten Schüler, Erzherzog Rudolph, achter und jüngster Bruder von Kaiser Franz I., Klavier- und Kompositionsunterricht zu erteilen. Beethoven schreibt:

»Lieber Z! sie reisen, ich soll auch reisen und das wegen meiner Gesundheit, Unterdessen geht noch sonst alles bey mir drunter und drüber, der Herr [Erzherzog Rudolph] will mich bey sich haben, die Kunst nicht weniger, ich bin halb in schönbrunn halb hier, jeden Tag kommen neue nachfragen von fremden, neue Bekanntschaften, neue Verhältniße, se[l]bst auch in Rücksicht der Kunst, manchmal mögte ich bald Toll werden über meinen unverdienten Ruhm, das Glück sucht mich, und ich fürchte mich fast deswegen vor einem neuen Unglück« (BGA Nr. 454).

Man sehe und staune: Plötzlich scheint sich Beethoven in der höfischen Adelswelt, die sich in der Sommerresidenz des Kaisertums ein glitzerndes Stelldichein gibt, recht wohlzufühlen; der Ausdruck »Toll werden« ist hier ja gewiss nicht als Ärger, sondern als freudige Wahrnehmung der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, des Ruhmes, zu betrachten. Warum tobte er dann ein paar Jahre zuvor derart gegen Fürst Lichnowsky, dem er seine Etablierung in Wien überhaupt verdankte?

GEHÖR UND KREATIVITÄT

Noch eine andere Auffälligkeit ist in jenem Brief aus dem Sommer 1810 zu notieren. Eigentlich klagt Beethoven bereits 1802, in dem berühmten »Heiligenstädter Testament«, über Ohrensausen, Hörsturz, zunehmende Schwerhörigkeit und daraus folgende Kontaktscheu. In dem Brief aus Schönbrunn ist davon jedoch nichts zu spüren. Ist Beethoven so launenhaft, dass er bei mangelnder Spiellust auch einem hochnoblen Freund, Lichnowsky, auf die Füße tritt, und plagen ihn Hörprobleme auch nur dann, wenn er mit seiner depressiven Veranlagung, die auch bei ihm die Kehrseite des Galgenhumors ist, nicht zurechtkommt? Wohl kaum, denn im »Heiligenstädter Testament«, das er in einer ersten, wahrlich furchterregenden Krise niederschreibt, geht es um Existenzielles: Sogar Selbstmordgedanken bringt er zu Papier. Trotzdem bleibt manches rätselhaft und widersprüchlich: 1810 kann er sehr wohl noch mit der Welt kommunizieren, Hörrohre lässt er sich erst ab 1813 bauen. Die letzte Phase, die schriftliche Konversation, setzt 1818 ein.5 Seine Hörfähigkeit war einem teils heftigen Auf und Ab unterworfen, was sehr oft auch Ursachen hatte, die man heute als »psychosomatisch« bezeichnen würde – das legen auch viel später bezeugte Situationen nahe.6 Doch bereits 1802 gibt es Laute und Geräusche, die er zumindest zeitweise nicht mehr hört, die aber für ihn bis dahin so wichtig waren, dass er über ihren Verlust in die größte Verzweiflung und die tiefste Lebensangst gerät. Schauen wir zunächst in das ominöse »Heiligenstädter Testament«. Dort gibt es einen hilfreichen Hinweis:

»– so war es denn auch dieses halbe Jahr, was ich auf dem Lande zubrachte, […] kamm [dies] fast meiner jezigen natürlichen Disposizion entgegen, obschon, Vom Triebe zur Gesellschaft manchmal hingerissen, ich mich dazu verleiten ließ, aber welche Demüthigung wenn jemand neben mir stund und von weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte, oder jemand den Hirten Singen hörte, und ich auch nichts hörte« (BGA Nr. 106).

Die letzte Passage bezieht sich auf einen Vorfall, den Beethovens Schüler Ferdinand Ries von einer gemeinsamen Wanderung berichtet: »Ich machte ihn nämlich auf einen Hirten aufmerksam, der auf einer Flöte, aus Fliederholz geschnitten, im Walde recht artig blies. Beethoven konnte eine halbe Stunde hindurch gar nichts hören, und wurde, obschon ich ihm wiederholt versicherte, auch ich höre nichts mehr, (was indeß nicht der Fall war,) außerordentlich still und finster« (Wegeler-Ries, S. 98f.). Erst nach dem Hinweis auf diese Situation folgt im »Testament« die Erwähnung der Selbstmordgedanken: »Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung, es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben – nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück« (BGA Nr. 106).

Dass der Grund zur Verzweiflung nicht im zwischenmenschlichen Umgang liegt, zeigt der zitierte Brief von 1810; selbst acht Jahre nach Heiligenstadt beeinträchtigt Beethovens Gehörschaden die Verständigung noch nicht wesentlich. Warum dann die Verzweiflung? Wenn die Kunst ihn von der Verzweiflungstat abhält, könnte es dann sein, dass nicht nur die Lösung des Problems in der Kunst liegt, sondern auch die Ursache? Ist der Grund der Krise in der Entstehung der Kunst verborgen, in kreativen Zusammenhängen?

Es gibt an die hundert Dokumente zu Beethovens Kunstproduktion und zu schöpferischen Fragen, davon zwar nur wenige von seiner eigenen Hand, viele aber stammen von Zeitgenossen, unter denen es romantische Schwätzer gibt, aber eben auch eine ganze Reihe sensibler und genauer Beobachter. Doch diese ›Sekundärquellen‹ werden oft abwertend als »anekdotisch gefärbte nachrangige Quellen« verstanden.7 »Anekdotisch« sind sie in der Tat häufig, aber in Ermangelung hinreichender Primärquellen muss der Historiker auf Sekundärquellen zurückgreifen und sie durch Parallel- und Querbeziehungen hart auf ihre Zuverlässigkeit prüfen, sonst ist Wissenszuwachs nicht möglich. In der Archäologie sind es manchmal nur Scherben, aus denen man eine ganze Geschichte rekonstruieren muss; in der Mediävistik stehen oft nichts als Anekdoten zur Verfügung, die dazu meistens von jeweils einseitigen Parteiinteressen geleitet sind, demnach im Einzelnen unbrauchbar, im Gesamten aber aussagekräftig erscheinen. Ebenso muss man mit den Berichten von Beethovens Zeitgenossen verfahren.

VOM WERT DER ANEKDOTEN

Viele dieser Erzählungen belegen Beethovens außerordentliche Naturverbundenheit, die man allgemein als einen wichtigen Quell seiner Inspiration betrachtet. Darauf weisen bereits die frühesten Biografen hin, und auch er selbst betont oft, welch untrennbare Einheit Natur und Kunst für ihn darstellen. Noch in einem sehr späten Schreiben an Fürst Nikolaus Galitzin ringt er, der alles andere denn ein geborener Philosoph ist, in drei Anläufen um die rechte Formulierung, damit man verstehe, »wie denn in der Kunst die Natur, und wiederum die Natur in der Kunst gegründet ist« (BGA Nr. 2003, 6. Juli 1825).8 In nahezu fünfzig Briefen huldigt er der Natur; aus vielen spricht eine schier religiöse Verehrung, und oft setzt er Natur und Göttliches in direkten Bezug. Man könnte nun meinen, aus der Natur, in der er fast täglich wandelt, flögen ihm die Ideen einfach zu; insbesondere kann dieser Eindruck spontan auftauchender kompositorischer Elemente entstehen, weil man aus obigen fünfzig Briefen und den hundert Sekundärquellen stets nur dieselben wenigen Belegstellen zu lesen bekommt. Vorgesetzt wird einem zumeist die von Friedrich Treitschke überlieferte, als er Beethoven 1814 einen überarbeiteten Arientext zur dritten Fassung des Fidelio übergab: »Kaum hatte Beethoven den Textanfang gelesen«,9 als er sich auch ans Klavier setzte und stundenlang herumfantasierte, ohne Essen nach Hause eilte, und am nächsten Tag das »treffliche Musikstück fertig« mitbrachte (BSZ, S. 1000). Für einen Librettisten musste diese Darstellung die beste Selbstreklame sein, aber ich sehe keinen Grund, sie zu glauben. Die Dinge sind sehr viel komplizierter, und vor allem ändern sie sich ab etwa 1800 gründlich. Im 16. Kapitel (»Wie kommt Beethovens Kunst zustande?«) wird versucht, das Material aus erster Hand (Beethovens Briefe und Aufzeichnungen) mit den zeitgenössischen Berichten in Bezug zu setzen und zu klassifizieren. Dabei muss man die Zeugnisse über Beethovens legendäres Improvisieren hinzuziehen, es wird zu Recht als eine Vorstufe des Komponierens betrachtet. Nun ergibt es sich, dass ein fertiges Klangmaterial, ein vorgegebenes Thema etwa, seine Fantasie keineswegs zwangsläufig in Aufruhr versetzt; in glaubhafter Überlieferung kann das ebenso zu Blockadesituationen führen, in denen ihm eben nichts einfällt und die er wie das Schwert des Damokles fürchtet. Beethovens oben geschildeter Streit mit Lichnowsky erklärt sich auch aus dieser Sorge, und dieselben Situationen sollten ihn sogar im öffentlichen Rahmen noch in die größte Verlegenheit bringen, weshalb er sich immer öfter und hartnäckiger gegen das »Vorspielen« verwahrte.

Gerade das Bedrohte und Nicht-Selbstverständliche des Einfalls zeugt von der Wichtigkeit und dem Wert der allerfrühesten Anfangsvorgänge der Kunst, und so kann man Beethovens Angst vor dem Unglück des Nicht-Einfalls verstehen. Zusammen zeigen diese Kehrseiten des schöpferischen Motors, das Ja und das Nein der Eingebung, die ganze Gefährdung der Kunstentstehung mit ihrem gewaltigen geistigen und körperlichen Kraftaufwand. Keine einzige der glaubhaften Quellen berichtet von großartigen Ideen, die sich flugs in Klänge und Töne verwandeln – sie erzählen vielmehr von Brocken und Krümeln, die sich manchmal schneller, manchmal eher mühsam zu einem Motiv und dann zu einem Thema entwickeln und erst dann auch in gewagteste Kombinationen und Variationen voranschreiten. In der frühen Zeit fiel dies Beethoven leichter, Vorspielverweigerung ist aus seinen Anfangsjahren kaum verzeichnet.

Den überlieferten Quellen zufolge scheinen es in Beethovens frühen Schaffensjahren eher die leisen Klänge und Töne der Natur, das Säuseln des Windes, das Plätschern eines Bächleins, das Zwitschern eines Vogels gewesen zu sein, die ihm den Anstoß zu Anfangsideen gaben. Wie oft man sein Frühwerk als naturhaft verstanden hat, ergibt sich aus der Literatur; inwieweit und warum andere ›Geräusche‹ an der Musikentstehung beteiligt sind, wird in Kapitel 16 als wichtiger Teil des ›Systems‹ Beethoven dargelegt. Was damit gemeint ist, erhellt sich aus zwei Themenbeispielen, die schon hier benannt werden sollen. Das Finalrondo des Klavierkonzerts Nr. 2 op. 19, das bereits 1794/95 skizziert (doch erst 1801 vollendet) wurde, beginnt mit einem vierfachen, um einen Halbton aufsteigenden Kuckucksruf, der in keck volksliedhafter Weise das achttaktige Thema eröffnet und der fast zu einer Textierung verleitet: Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald, Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald …10 Das Thema stürmt weiter und weiter, es motiviert Beethoven zu virtuosen Rondo-Zwischenspielen, aber viel weniger zu motivischer Kleinarbeit, das ist 1795 für ihn noch nicht vordringlich. Beethoven bietet das Werk 1801 einem Verleger an, obwohl er es da, bereits sechs Jahre danach, als »noch nicht unter meine besten Arbeiten« gehörig bezeichnet (BGA Nr. 59). Wo finden sich »die besten«, und wann fangen sie an?

Spätestens 1804 ist es so weit. Die ersten Skizzen zur Fünften Symphonie op. 67 stammen aus der ersten Jahreshälfte 1804, die Hauptarbeit folgt 1806 bis 1808. Die Symphonie wird mit dem weltberühmten »Klopf-« oder »Schicksalsmotiv« eröffnet, »ta-ta-ta-taaaa«, wenn man es verschriftlichen will.11 Im Grunde aber ist es die gänzlich umgedeutete Wiederverwendung des Kuckucksmotivs aus dem Klavierkonzert von 1795, das auch jetzt als Paar auftritt; allerdings ist ihm nun die jeweils dreitönige, wirklich »klopfende« Tonwiederholung »ta-ta-ta« vorangestellt, deren Insistenz die Bedeutung des Motivs vollkommen verwandelt und über die Natur hinaus auf die Dramatik des Menschseins zu verweisen scheint.12 Beethoven verwendet dieses Motiv bis zum Exzess, verliert trotzdem niemals die Spannung und erreicht ungeahnte Steigerungen. Ob es sich um ein »Schicksalsmotiv« handelt oder nicht, braucht hier nicht entschieden zu werden, aber es ist darauf hinzuweisen, wie sehr sein geistiges Format im Vergleich zu 1795 emporgeschnellt ist.12 Das Naturmotiv, der Vogelruf von 1795, wird weiterentwickelt und vor allem verdinglicht, man hört den Klang eines Gegenstandes (einer Türe oder was auch immer), Carl Czerny spricht von Beethovens »Streben, selbst das Materielle musikalisch zu schildern«. Dies bewirkt, dass man sich Fragen stellt über die Beharrlichkeit des dreimal gleichen Tons, was musikalisch meist einem Crescendo gleichkommt: Klopft bloß der Nachbar, klopft das Schicksal? Das Motiv kann ›harmlos‹ wirken, es kann aber auch dramatisiert werden und dadurch metaphorischen Charakter annehmen – darüber entscheidet der Kontext. Ohne Tempoveränderung und im Piano kann Beethoven alles Mögliche damit bewerkstelligen, doch im Fortissimo mit Fermate auf der vierten Note wird das exakt gleiche Motiv zum Symbol für etwas ganz Großes und überragend Wichtiges! 1804 arbeitet Beethoven kompositorisch derart anders als 1795, dass man kaum glauben kann, dass es sich um denselben Musiker handelt – oder man muss sich fragen, was den in der Zwischenzeit erfolgten Bruch hervorgerufen haben mag.

Dazwischen liegt Heiligenstadt, 1802. Bis gegen 1800 scheint die Naturinspiration völlig reibungslos funktioniert zu haben, wie sie einem im zitierten Klavierkonzert Nr. 2 op. 19 und in vielen anderen Frühwerken in mitreißender ›Springinsfeld‹-Manier begegnet. Doch bereits 1800 kriselt es, und im Sommer 1801 zieht in einem Brief an Franz Gerhard Wegeler Gewitterleuchten auf (29. Juni). Im Sommer und Herbst 1802 bricht die erste schwere Lebenskatastrophe über den Komponisten herein, reißt ihn aus den gewohnten Bahnen und führt zur Niederschrift des »Heiligenstädter Testaments«. Klaus Kropfinger ist einer der wenigen Beethoven-Forscher, die bemerken, dass etwas damit nicht zu stimmen scheint, dass Beethoven für den bis dahin nur leichten Gehörverlust anscheinend etwas übertreibt und »hypochondrisch forciert«.13 Diese Kritik erscheint zunächst berechtigt, weil Beethoven bis 1810–1812, also bis zu seinem 32. Lebensjahr, sprachlich ja noch befriedigend zu kommunizieren vermag. Darum aber geht es in Heiligenstadt letztlich nicht,14 dort handelt es sich darum, dass das Piano-Pianissimo-Gehör, vielleicht auch nur einige entscheidende Frequenzen des Hörspektrums, dabei sind verloren zu gehen, sodass er den Hirten in der Ferne nicht mehr hört, möglicherweise auch nicht mehr die leisen Geräusche der Natur. Denn diese braucht er. »Bei ihm wurde«, wie Czerny bemerkte, »jeder Schall, jede Bewegung Musik«, besonders in der Natur, in der oft ganze Tage und Nächte zubrachte, um mit reicher Ernte an neuen Skizzen heimzukehren. Deshalb wird bereits ein leichtes Nachlassen des Gehörs zu einem schöpferischen Großproblem, damit droht der Zusammenbruch des bis dahin funktionierenden Kreativitätsmodells.15 Es hatte immerhin zu den frühen, noch ganz einem innigen Naturempfinden folgenden Meisterwerken wie den Klaviersonaten op. 13, 24, 26 bis 28, dem Septett op. 20 sowie zu den höchst beachtlichen Symphonien Nr. 1 und 2 und den Klavierkonzerten op. 15 und 19 geführt, aber diese werden (wie im Zitat zu op. 19 ersichtlich) von Beethoven kritisiert und degradiert gegenüber dem, was er danach schreibt.16

In dieser Situation ist das »Heiligenstädter Testament« keineswegs als »hypochondrisch forciert« zu sehen, es dokumentiert vielmehr die tatsächliche Katastrophe, die Beethoven um die Grundfesten seiner Existenz bangen lässt und die ihn in Versuchung bringt, sein Leben zu beenden – sein ›erstes‹ Leben, das Leben des wie ein Naturbursche Komponierenden. Doch alle Hoffnung ist nicht verloren, denn fast gleichzeitig, während Beethoven buchstäblich über dem »Testament« brütet (6. bis 10. Oktober 1802), wird es ihm klar, dass er – bis dahin offensichtlich unbewusst – seit mindestens zwei Jahren, seit den Quartetten op. 18, an einer Lösung arbeitet: Er erschafft ein alternatives Kreativ-Modell, das viel Größeres als das Bisherige erlaubt. Und so beschließt er – am Leben zu bleiben!

Das erste Leben ist mit den Heiligenstädter Suizid-Albträumen zu Ende gegangen, das ›zweite Leben‹ hebt nun an mit der Gewissheit, dass er weiterhin, und zwar auf viel höherem Niveau, komponieren kann. Das erste Leben war das des Hochbegabten – diesem folgt nun ein zweites, das des Genies. Damit verändert sich seine Kunst von Grund auf – die Kreativprozesse werden nun zweischichtig, wobei das Gehör eigentlich nur für die erste Schicht verantwortlich ist: für die Anregung durch akustische Reize, für die der Einfluss der Natur in Zukunft eingeschränkt sein wird; als Erinnerungs- und Reflexionsraum bleibt sie jedoch lebenslang erhalten, und als solche erhält sie in der Pastorale, seiner Sechsten Symphonie, ein einzigartiges Denkmal – Natur als Erinnerung: Mehr »Ausdruck der Empfindung als Mahlerey«, wie in einer Notiz in der Erstausgabe zu lesen ist und womit der Komponist selbst auf die Zweischichtigkeit seiner neuen Kunst verweist: Sie ist auch »Mahlerey«, also dinglich, aber jetzt lagert sich darüber als Wichtigstes das Gedachte (»Erinnerung an das Landleben«), das sich sinnlich als »Empfindung« auszudrücken hat.

MUSIK UND PHILOSOPHIE

In schöpferischer Hinsicht wird die erinnerte Naturzukünftig jedoch, wie die Dokumente zeigen, erst einmal durch rein physikalisch-akustische Vorgänge ergänzt, die auch aus dem häuslichen und städtischen Umfeld stammen können.17 Diese teils alten, teils neu hinzukommenden Klangpartikel sind zwar einzelne Töne und Tonfolgen, aber noch keine Musik. Für zukünftiges Schaffen sind dies nur Bausteine, »Anker«, wie Friedhelm Krummacher sie nennt, die darauf warten, auf einen Gedanken zu stoßen, den sie emotional in den dadurch zu Musik werdenden Tonfolgen zu ›verankern‹, zuverlebendigenvermögen. Beethoven wird von der »Vorstellung« sprechen, auf die er beim Komponieren »hinarbeitet« (s. Kapitel 16), von der »psychischen Idee«, die jedem seiner Werke zugrunde liege.18 Dies ist es, was in Beethovens »laboratorium artificiosum« geschieht – davon spricht er erstmalig im Oktober 1800 (BGA Nr. 48), und er begründet damit die »ganz neue Manier«, deren erste Früchte er im Oktober 1802 seinem Verleger Breitkopf & Härtel anbietet (BGA Nr. 108). Carl Czerny, langjähriger Freund Beethovens und einer seiner wenigen Klavierschüler, überliefert, dass der Meister 1801, als er die Klaviersonate op. 28 komponierte, zu einem Freunde gesagt habe: »Von heute an will ich einen neuen Weg einschlagen« (BSZ, S. 228). Zu dieser »ganz neuen Manier«, die sich freilich nicht schlagartig, sondern allmählich etabliert, zählt man allgemein die Klaviersonate op. 31/2, die Variationen op. 34 und 35, die Eroica-Symphonie op. 55 und das Streichquartett op. 59/3 – aber es gehört viel mehr dazu: im Grunde alle Werke der Jahre 1800 bis etwa 1814.

Abb. 4 Franz Gerhard Wegeler, bedeutender Mediziner und Jugendfreund Beethovens. Unbezeichnete Lithografie um 1820. [Robert Bory, Ludwig van Beethoven. Sein Leben und sein Werk in Bildern. Zürich 1960, S. 53]

Abb. 5 Ferdinand Ries, Pianist, Komponist, Orchesterleiter und Freund Beethovens. Unbezeichneter Stich um 1810 [Sammlung Ulrich Drüner]

Wer aber vermittelt Beethoven die Ideen? Schöpft er sie aus Büchern? Der klangliche Einfall und dessen psychologisch-geistige Besetzung, die »psychische Idee«, von der Beethoven spricht, müssen ja irgendwann zusammenkommen, was bei ihm, wie das Skizzenmaterial zeigt, Monate, gar Jahre währen kann. Vielleicht dauert dies so lange, weil Beethoven kein Philosoph ist – oder ein nur allzu rudimentärer. Er verfügt lediglich über einen »Horizont aus Leitsätzen« (Klaus Kropfinger), was keineswegs zur Umwandlung vom Naturbegabungsburschen des Septetts op. 20 zum ›Durchdenker‹ seines Werkes ab op. 31 ausreicht. Dazu genügt auch nicht die intensive Lektüre, deren er sich befleißigt; deren Texte bleiben zu abstrakt und erreichen nicht die emotionale Ebene, in der Musik entsteht. Dementsprechend sind philosophische Textstellen, die Beethoven einen wirklichen ›Kick‹ zu Musikalischem gegeben hätten, nicht glaubwürdig überliefert.19 Kreative Hochstimmung kommt in Beethoven erst auf, wenn er Philosophie erlebt, und zwar im Austausch mit emotional hoch besetzten ganz besonderen Bezugspersonen. Deren hatte er ja einige, aber der bereits erwähnte Fürst Lichnowsky hat damit nichts zu tun, Philosophie war seine Sache nicht. Die wirklich wichtigen Personen, die Beethoven Philosophisches verlebendigten, waren vor allem Gräfin Josephine Brunsvik-Deym und Erzherzog Rudolph von Österreich. Sie werden in diesem Buch ganz genau dargestellt und ihr jeweiliger Einfluss auf den Komponisten neu bewertet.

Ist es ein Mangel, dass Beethoven allein nicht so ganz mit der Philosophie zurande zu kommen vermochte? Diese Frage wird uns begleiten, eine Antwort ist jedoch erst gegen Ende dieser Arbeit möglich, aber so viel vorneweg: Für uns ist es ein Glück, dass Beethoven so war, wie er war.

EPOCHENFRAGEN

Der Leser wird bemerkt haben, dass in dieser Darstellung die drei Stufen akustischer Wahrnehmung – perfektes Hören bis kurz vor 1800, Erkenntnis des Verlustes des Feinhörbereichs seit 1802, schwerste Beeinträchtigungen des Hörvermögens ab 1813/14 – zur zeitlichen Gliederung meiner Arbeit herangezogen werden. Andere Biografen versuchten eine Fünfteilung von Beethovens Leben wie Jan Caeyers, mit teils ideologisch bezeichneten Epochenabschnitten (»Der Herrscher«, »Masse und Macht«), oder wie Maynard Solomon, der die Jahre 1802 bis 1814 die »heroische Epoche« nennt. In dieser Zeit, der Napoleonischen, gibt es Heroisches zuhauf, bei allen Komponisten, es ist die Mode, mit Aberdutzenden von Schlachtenmusiken von allerhand Musikern eifrig gezimmert. Für einen Beethoven aber ist das kein Alleinstellungsmerkmal, er ist kein Modekomponist, und nur ausnahmsweise schreibt er 1813/14 wenige Male derlei, eher Mittelmäßiges, gezielt für den Staat. Was er davor und danach komponiert, mit Herz und Blut, ist nur 1802–1804 genuin heroisch zu nennen – als Widerstand gegen seinen Gehörverlust und zur Überwindung desselben. Danach aber überwiegen andere Motivationen, die wir so genau wie möglich verfolgen werden.

Somit kehre ich zu der Dreiteilung zurück, wie sie Carl Czerny 1853 für Beethovens Schaffen in konsequenter Anlehnung an die drei Stadien progressiver Ertaubung dargestellt hat. Damit nahm er Beethovens zentrale Lebenskatastrophe, die seine Kunst vorrangig bestimmte, ernst und ließ sich nicht durch die ›heroischen‹ Ideologisierungen beirren, für die Anton Schindler ab 1840 trommelte und für die er zahlreiche Gefolgsleute fand. Indem ich bewusst einen großen Schritt zurückgehe und der Physis den Vorrang gegenüber allem Ideologischen einräume, hoffe ich, im Studium von Beethovens Schöpfertum um so weiter voranzukommen, indem ich dieses aus der körperlichen Mitte heraus begreife, wie mir es als Musiker selbstverständlich erscheint. Für einen Komponisten ist das Desaster der Ertaubung ja letztendlich ebenso furchtbar, wie wenn ein Michelangelo von seinem Medico erführe, dass er erblinden wird! Daher die Überreaktion in Heiligenstadt.

Wie langsam und allmählich die Krankheit fortschreiten würde, nämlich über einen Zeitraum von fast 20 Jahren hinweg, konnte Beethoven 1802 in Heiligenstadt ja nicht ahnen. Wenn er in der Situation unseres fiktiven Michelangelo gewesen wäre, hätte er versucht, mithilfe seines Tastsinnes eine Technik zu erfinden, um weiterhin Künstler zu bleiben. Als Musiker tat er etwas Analoges, er entwickelte eine andere Kompositionsmethode, in der Natur-Klangreize mit Anregungen durch den Geist ergänzt oder teilweise gar ersetzt werden. Dieser Vorgang durchläuft drei Stadien unterscheidbarer physiologischer Befindlichkeiten, die Beethovens Möglichkeiten, sich als Künstler zu äußern, steuern und zu drei identifizierbaren Stilarten führen. In einer ersten Phase des Nacheiferns – seine Vorbilder sind Haydn und Mozart – kombiniert Beethoven naturnahe Empfindung höchsten Grades mit perfektem Handwerk, erreicht die geistige Durchdringung seiner Vorbilder oft aber nur in den langsamen Sätzen (wie beispielsweise in der Klaviersonate c-Moll op. 10/1).

In der zweiten Periode entwickelt er ab dem Zeitpunkt, da er den Hörkontakt zur Natur bedroht fühlt, die besagte Alternativtechnik, in der sich geistige Bezüge über den musikalischen Text lagern und diesem einen ungeahnten Tiefgang verleihen.

In der dritten Periode, der der Vereinsamung des Künstlers, nehmen die konkreten Bezüge zur Außenwelt ab, die Kunst wird immer ideenhafter – den Hörern aber auch schwerer zugänglich. Auf dem Gebiet der Musik hat sich vor Beethoven noch selten derart Komplexes ereignet. Doch darf in meiner Darstellung Beethovens Entwicklung nicht als das Ergebnis rational geplanter Entscheidungen erscheinen, ich sehe sie als Schickung des Lebens, manchmal gar als Ersatzreaktionen in einem durch Krankheit und Entbehrung aufgezwungenen Lebensmodell. Aus diesem aber erarbeitet sich Beethoven mit einer beispiellosen Energie das Wunderbarste, sein Werk, doch geschieht das ganz überwiegend in der Haltung des zutiefst Unglücklichen und des schwer Leidenden, und nur selten aus der des Siegenden, des Heros.

In dieser Form sehe ich die hauptsächlichen Koordinaten, die in teils ungewohnter Weise zu verschieben, neu zu ordnen und zu begründen sind. Die Neuordnung wird notwendig, weil dieses Buch als überhaupt erste Biografie Beethovens Kreativität, bisher weitgehend ein Buch mit sieben Siegeln, mit der größtmöglichen Intensität erforscht. In diesem Feld wurden bisher Beethovens Skizzen ausgiebig analysiert, jedoch ausschließlich unter musikanalytisch-werkbezogenen Gesichtspunkten, um auf jedem Blatt bestimmen zu können, welche Zeile zu welchem Opus gehört20 und welche stilistischen und kompositionstechnischen Aspekte sich aus jenem Material ergeben. Das war wichtig und verdienstvoll, aber darüber hinausgehend ist Beethovens Arbeitsweise, insbesondere aus der psychologischen Sicht von Entstehung und Motivation, noch nicht grundlegend analysiert worden, obwohl es, wie erwähnt, sehr viele dies berührende Dokumente gibt. Für die Werkphilologie sind sie weniger ergiebig, für die Biografie jedoch umso mehr, denn wie zu ersehen, hängen für unseren Meister ab etwa 1800–1802 die wesentlichsten schöpferischen Bezüge vom Zustand seines Gehörs und vom daraus sich bestimmenden Wohl- oder Unwohlbefinden ab, von Missmut und häufigen Krankheiten, die oft von seiner psychischen Kondition beeinflusst werden.

DIE STICHWORTGEBER

Es gibt für Beethoven zwar viele bekannte Geisteseinflüsse, über die antiken Autoren hinaus sind es Goethe und Schiller, Shakespeare, Rousseau, Jean Paul, Hölderlin in der Literatur, Bach, Mozart, Cherubini in der Musik, doch lässt sich die Intensität der Wirkung dieser Personen aus den Quellen nur selten ermessen. Diesen zumeist ›toten‹ Stichwortgebern möchte ich die viel ›lebendigeren‹ aus seiner genau verifizierbaren Umgebung gegenüberstellen und anhand der Dokumente aus ihr heraustreten lassen. Ich finde diese menschlichen Beziehungen außerordentlich reich, instruktiv und ergreifend. Man lernt den Menschen Beethoven, vielleicht auch den Künstler, auf diese Weise besser kennen.

Im Brennpunkt dieses Buches stehen demnach sehr unterschiedliche Personengruppen: Beethoven in der Mitte gleich einem Zentralgestirn, ihn planetengleich umkreisend die Bezugspersonen, die auf seine Entwicklung tatsächlichen Einfluss nehmen – was nur äußerst wenigen vergönnt ist. Mich interessiert als Biograf besonders diese Intensivform menschlicher Beziehungen, die den Lebenslauf mitbestimmen können. Es sind adlige Mäzene, Maximilian Franz, Kurfürst von Köln (Beethovens Bonner Vorgesetzter), und die Fürsten Lichnowsky, Lobkowitz und Kinsky. Die wichtigsten aber sind sein Neffe Karl, Erzherzog Rudolph sowie die Gräfin Josephine Brunsvik-Deym. Sie steht im ›Verdacht‹, die eineinhalb Jahrhunderte lang anonym gebliebene »unsterbliche Geliebte« zu sein, an die Beethoven 1812 einen der berühmtesten Liebesbriefe aller Zeiten schreibt – allerdings ohne Adressblatt. Die Frage, ob Josephine die »Unsterbliche« ist oder nicht, wird uns noch mehrfach beschäftigen. Mit Sicherheit jedoch ist sie die Empfängerin der erst 1956 aufgetauchten, namentlich an sie gerichteten 14 Briefe Beethovens, die alleine für sich vollkommen ausreichen, um Josephines einzigartige Stellung im Herzen Beethovens und ihre außerordentliche Bedeutung für seine Kunst darzustellen.

Doch ab 1816 verblasst das Weibliche in Beethovens Vorstellungswelt, die sich allmählich dem wachsenden Antifeminismus des Bürgertums zuneigt, was in den späten Jahren des Komponisten dramatische Formen annimmt. So erlosch Josephines inspirierende Funktion, die allmählich auf eine andere Bezugsperson überging, Beethovens Schüler und Freund Rudolph, Erzherzog von Österreich. Die meisten Biografen reduzieren Rudolph auf den bloßen Brötchengeber, blenden dessen Persönlichkeit aber nahezu aus.21 Das haben weder er noch Beethoven verdient; die beiden eint eine Geschichte von tiefer Menschlichkeit, gegenseitigem Emporheben aus schweren Krankheiten sowie einer gemeinsamen Wahrheitssuche durch die Musik.

Um diese acht Hauptpersonen bewegen sich in entfernteren Sphären, gleich Asteroiden, Kometen und Sternschnuppen, Dutzende anderer Akteure; sie nähern sich und entschwinden wieder, die einen für längere, die anderen für kürzere Zeit. Aber diese Trabanten bewirken wenig in Beethoven – umgekehrt ist sein Einfluss auf sie oft deutlich stärker. Sie helfen oder stören ihn, die meisten sind ihm nützlich, denn er hat einen beträchtlichen Verschleiß an Hilfspersonal. Sie sind von dem Charisma seiner Persönlichkeit magisch angezogen und helfen ihm meist unentgeltlich, manchmal gar sich aufopfernd, sein schier unermesslich schwieriges Leben zu meistern. Oft sinken sie mit Dank, manchmal mit Undank in den Halbschatten oder gar ins Vergessen zurück, denn Beethoven ist zwar kein kalter Egoist, der nur an sich selbst denkt, aber er lebt stets für sein Werk, das er über alles und wirklich alle stellt.

DIE QUELLEN

»Ich schreibe lieber 10 000 Noten als einen Buchstaben«, bekennt Beethoven im November 1820 (BGA Nr. 1418). Welche Äußerungen kann man unter solch relativ widrigen Umständen heranziehen? In erster Linie natürlich seine erhaltenen Briefe sowie die an ihn gerichteten, knapp 2300 an der Zahl, das ist sehr wenig im Vergleich zu Brahms, Mendelssohn, Mozart oder Wagner. Innerhalb der verschiedenen Briefausgaben wurden stets auch zwei Dokumente publiziert, die eine Sonderstellung einnehmen: das »Heiligenstädter Testament« und der »Brief an die unsterbliche Geliebte«, welche beide vielmehr Geständnisse denn Briefe sind. Ferner existiert ein Tagebuch, das Beethoven zwischen 1812 und 1818 führte.

Als Besonderheit kommen die Konversationshefte hinzu. Sie setzen 1818 ein und sind eine problematische Quelle, da sie in der Regel nur die Gesprächsteile von Beethovens Besuchern aus jenen Jahren enthalten, als er wegen seines fortgeschrittenen Gehörleidens Gesprochenes praktisch nicht mehr verstehen konnte. Außerdem gibt es zahlreiche Dokumente der Zeitgenossen, die im Falle eines selbst nicht gern Schreibenden besonders wichtig werden. Sie müssen mit Vorsicht gewertet werden; da viele sich thematisch überschneiden, ist es jedoch durchaus möglich, Verlässliches herauszufiltern.

In einer zweiten Stufe ist auf die Frühbiografik einzugehen, soweit deren Autoren noch Umgang mit Beethoven bzw. mit seinen Zeitgenossen hatten. Beethoven selbst beauftragte seinen Freund der letzten Jahre, Karl Holz, mit der Abfassung seiner Biografie; »ich schenke ihm das volle Vertrauen«, äußerte er in diesem Zusammenhang.22 Beethovens handschriftlicher Nachlass war sehr umfangreich, doch geriet er außer Kontrolle durch den Tod eines der Nachlassverwalter, Stephan von Breuning (Beethovens Jugendfreund, 1774–1827); zu vieles gelangte unter fragwürdigen Umständen an den ebenfalls späten Helfer Anton Schindler, dem Beethoven nicht über den Weg traute.23

Karl Holz schaffte es nicht, die ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen, und so war ein 1828 erschienenes Machwerk von Johann Aloys Schlosser die erste Biografie, gespickt mit Fehlern. Die Erstfassung von Schindlers Beethoven-Biografie erschien 1840, gefolgt von zwei erweiterten Ausgaben 1845 und 1860. Er hat viele in seinem Besitz befindliche Dokumente vernichtet bzw. manipuliert und so ein heroisch verzerrtes Beethoven-Bild geschaffen, das in vielen Ausgaben und Übersetzungen das 19. und 20. Jahrhundert prägte, dem heutigen Wissensstand jedoch längst nicht mehr entspricht. Die erste historisch zuverlässige Biografie wurde von Alexander Wheelock Thayer (1817–1897) begonnen; die Bände 1 bis 3 erschienen 1866–1879, die folgenden wurden von Hermann Deiters und Hugo Riemann vollendet (1901–1917), doch sind Schindlers Verfälschungen, Unterschlagungen und Vernichtungsaktionen (nicht in seine Sicht passender Dokumente) bis heute nicht vollständig identifiziert und ersetzt. Dies betrifft in geradezu dramatischer Weise die Konversationshefte; die Korrektur von Schindlers Untaten wird noch andauern.

Die weiteren Biografien sind schwer zu zählen; die drei verbreitetsten unter den neueren sind zweifellos die von Maynard Solomon (1977), Lewis Lockwood (2003) und Jan Caeyers (2009); sie sind hilfreich zur Vergegenwärtigung des Beethoven-Bildes während der zwei zurückliegenden Generationen – derjenigen Periode, die uns am vertrautesten ist.

TEIL EINS

Das erste Leben:

In der Gunst des Schicksals (1770–1802)

Jung, hochbegabt und wohlauf:

Musik aus dem Geist der Natur

Abb. 6 Beethoven und die Natur – durch den Komponisten zu einem Dauerthema stilisiert. Nächtliche Szene im Helenental, Beethovens Lieblingsort bei Baden im Wienerwald. Stich von Haldenwang, Wien 1803[Sammlung Ulrich Drüner]

1

Die ersten siebzehn Jahre

Bonn und die erste Reise nach Wien

Die ersten Jahre (1770–1784) – Die Eltern

Im Gegensatz zu Bach und Mozart gehört Beethoven nicht zu den Komponisten, für deren Gesamtleben das familiäre Umfeld allesentscheidend gewesen wäre. Sein emotionales Band zu den Eltern ist wenig dokumentiert; das zu tun lag nicht in seinem Wesen. Vielleicht wäre Beethoven in einer anderen Umgebung auch Beethoven geworden, mit denselben Genen, die in diesem speziellen Fall wohl doch entscheidender sind. Beethovens Jugend war alles andere als leicht, umfasste aber trotzdem auch Spaß und Ulk mit den Brüdern und Nachbarskindern. Es gab Perioden der Zufriedenheit und relativen Glücks, die, im Verhältnis zu den späteren Klüften und Abgründen seines Wesens, eine anfänglich relativ ausgewogene Persönlichkeit heranwachsen ließen – soweit ein Wort wie »ausgewogen« für einen Hochkreativen und allzu oft Kranken wie Beethoven überhaupt angebracht ist.

Beethovens Vater Jean (Johann, 1740–1792) wurde früher, wie beispielsweise von dem amerikanischen Biografen Maynard Solomon, lediglich als Versager und Trunkenbold dargestellt. Dieses Bild hat sich in der letzten Zeit deutlich aufgehellt, seine ersten Jahrzehnte sieht man heute positiver, wie dies bei Jan Caeyers zu spüren ist. Bereits mit zwölf Jahren wurde Jean als Sopranist in die kurfürstliche Kapelle aufgenommen, war aber von seinem Vater Louis van Beethoven (1712–1773, selber Name wie der Enkel!) außer im Gesang auch im Violin- und Klavierspiel ausgebildet worden. Im Jahr 1756 avancierte er zum Hofmusikus mit einem Gehalt von hundert Gulden, das nach und nach erhöht wurde, da er »sein Ammt pünklich« erfüllte, wie sein Bonner Hausherr, der Bäcker Gottfried Fischer, später erzählte. Außerdem gab er »den hießige Engelische und Franzößische und Kaiserliche Gesandter ihre Söhne oder Töchter und im Aedelsstannt den Herrn und Töchter, auch schöne Bürger lehrstund auf dem Klavier und im Singen«.24 Er hatte »oft mehr zu thuen, alls er thuen konnte, er erhielt auch oft noch neben Presännter [Geschenke], die ihm vielle gewogen ware. Dadurch seine Haußhaltung gut bestehen konnte.« 1767 hatte er Maria Magdalena Leym (1746–1787) geheiratet, und sie bekamen sieben Kinder, von denen Ludwig (nach einem 1769 im Alter von wenigen Tagen verstorbenen Bruder) das älteste war. Es folgten Kaspar Anton Karl (1774–1815), Nikolaus Johann (1776–1848) sowie drei weitere Geschwister, die im frühen Kindesalter verstarben.

Die Mutter Maria Magdalena war eine arbeitsame Frau. Eigentlich dirigierte sie den Hausstand und genoss einen guten Ruf: »Madam v: Beethoven war eine geschickte Frau« – so wieder der Bäcker Fischer –, »sie konnte für Hohe und Niedrige sehr fein, geschickt, bescheiten red und antwort geben, deßwegen wurte sie auch sehr geliebt und geacht […]« (Fischer, S. 41) Den Kindern konnte sie angesichts ihrer zahlreichen Aufgaben keine allzu intensive Fürsorge zukommen lassen; vielleicht ist dies auch der Grund dafür, dass Ludwig später des Öfteren Phasen durchlebte, in denen er sein Äußeres vernachlässigte. Sie soll »eine rechtschaffene friedliche Ehe« geführt haben, scheint darin aber mehr Last als Erfüllung gefunden zu haben. Sie habe kaum gelacht und ihre Pflichten eher pragmatisch, doch mit bemerkenswertem Geschick erfüllt. Bildung war für beide Eltern kein Selbstzweck, und in diesem Sinne war die Kindererziehung so angelegt, dass Ludwig über die Grundlagen des Lesens und Schreibens, des Rechnens sowie der lateinischen Sprache und der Religion nie hinausgelangte; erst 1780 lernte er durch Privatunterricht etwas Französisch und Italienisch.

Beethovens Geburtstag ist nicht genau bekannt, man weiß nur, dass er am 17. Dezember 1770 getauft wurde. Die Familie wohnte damals noch in der Bonngasse 20, in dem Gartenhaus, das dem repräsentativen Wohnhaus angebaut worden war. Drei Jahre später verschlechterte sich die familiäre Situtation durch den frühen Tod von Ludwigs Großvater Louis, der dem Sohn Disziplin abgerungen hatte und für Ludwig eine Art Vorbild darstellen sollte. Das Kind erkrankte zudem an Blattern, die auf seiner braun getönten Gesichtshaut kleine Narben hinterließen.

Abb. 7 Beethovens Geburtszimmer im Bonner Beethoven-Haus, mit der Marmorbürste des Komponisten von Wollf-Voß. [Robert Bory, Ludwig van Beethoven. Sein Leben und sein Werk in Bildern. Zürich 1960, S. 37]

Die Musikalität des Knaben fiel früh auf; der Vater hat sie mit Unterricht in Generalbass und Klavierspiel gefördert, allerdings mit übertriebener Strenge bis zu Stockschlägen, wenn ihn die Fortschritte des Sohnes nicht befriedigten. Solche rabiate Erziehungsmethoden waren damals nichts Besonderes. Dennoch gelang es ihm, Ludwig am 26. März 1778 zum ersten Mal beim Hofkonzert in Köln auftreten zu lassen. Bald zog Vater Beethoven andere Musiker für den Unterricht seines Sohnes heran, so auch den Kapellkollegen Franz Rovantini, der dem jungen Ludwig das Violin- und Bratschenspiel beibrachte – er »erhielt Täglich Lehrstunde auf der Fiolin […] auch nachher Täglich Lehrstund auf der Praciste« – wie man damals ›Bratsche‹ schrieb, war dem diese Erinnerungen aufzeichnenden Bäckermeister Fischer offensichtlich nicht bekannt (Fischer, S. 47).

Abb. 8 Das Wohnhaus der Familie Beethoven in der Rheingasse in Bonn [Ludwig Schiedermair, Der junge Beethoven, Leipzig 1925]

Als Beethoven sechs Jahre alt war, zog seine Familie in das stattliche Giebelhaus des Bäckermeisters Gottfried Fischer in der Rheingasse um, wo man mit Unterbrechungen bis 1785 blieb. Als Sechsjähriger erlebte er den großen Schlossbrand in Bonn mit, dieser brach am 15. Januar 1777 aus und währte fünf Tage: Sturmglocken heulten, Fensterscheiben klirrten, eine Pulverkammer flog in die Luft, und der ganze Dachstuhl des riesigen Schlosses stand in Flammen. Selbst der Glockenturm in der Bischofsgasse, vor dem er oft mit dem Großvater gestanden hatte und von dem die Melodie der Ouvertüre von Monsignys Deserteur als Glockenspiel erklang, fing Feuer. Sieben Jahre später erlebte er die große Überschwemmung mit, als der Rhein, nachdem er vier Wochen zugefroren gewesen war, über die Ufer trat und ganz Bonn unter Wasser setzte, sodass im Münster die Kirchenbänke schwammen.

Abb. 9 Authentische Abbildungen von Beethovens Eltern sind nicht überliefert. Deshalb muss der Großvater, der Kurfürstlicher Hofkapellmeister in Bonn war und ebenfalls Ludwig van Beethoven hieß, als ikonografischer Garant der Familie gelten. Holzstich des 19. Jahrhunderts nach einem Porträt von Leopold Radoux. [Ludwig Schiedermair, Der junge Beethoven, Leipzig 1925]

Abb. 10 Ludwig van Beethovens Jugendfreund Stephan von Breuning aus Bonn. Anonyme Lithografie. [Beethoven-Haus Bonn, Sammlung H. C. Bodmer]

CHRISTIAN GOTTLOB NEEFE ALS LEHRER

Ein wichtiger Wandel trat ein, als der elfjährige Beethoven 1782 als zusätzlichen Lehrer Christian Gottlob Neefe (1748–1798) erhielt. Neefe war 1779 als Musikdirektor des Großmannschen Theaterensembles nach Bonn gekommen, das seit 1778 das dortige Hoftheater bespielte. 1781 wurde Neefe zum Hoforganisten berufen, vertretungsweise auch zum Hofkapellmeister. Zu den Aufgaben des Organisten gehörte das Unterrichten des Nachwuchses innerhalb des Bonner Hof- und Musiklebens, sodass es ganz selbstverständlich war, dass man ihm 1782 den jungen Beethoven, seinen künftig berühmtesten Schüler, anvertraute. Neefe hatte sich in Leipzig als erfolgreicher Singspielkomponist einen Namen gemacht und sich dort das Gedankengut der Aufklärung und die Ästhetik des deutschen Klassizismus angeeignet; es ist deshalb naheliegend, dass er Beethoven in eben dieselbe Geistesrichtung lenkte. Der Unterricht orientierte sich an dem damaligen Standardlehrwerk Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753/1762)von Carl Philipp Emanuel Bach, dessen Werke, Klaviertechnik und musikalische Syntax eine prägende Wirkung auf Beethoven ausüben sollten. All das, was seine Zeitgenossen bei ihm als irrational, bizarr und ungewohnt kritisieren werden, kann man auf den Einfluss des Hamburger Bach zurückführen, der vornehmlich über die Vermittlung Neefes bis nach Bonn ausstrahlte. Den Versuch schätzte Beethoven noch Jahrzehnte später wie eine kanonische Offenbarung und erwartete von seinen Schülern, sich danach zu richten.

Neefe behauptete bereits in einem 1783 erschienenen Artikel, in dem ein gewisser Louis van Betthoven als »vielversprechendes Talent« vorgestellt wird, dass dieser »Knabe von 11 Jahren« [!] »größtentheils das wohltemperirte Clavier von Sebastian Bach« spiele und dass derselbe »gewiß ein zweyter Wolfgang Amadeus Mozart werden« könne, »wenn er so fortschritte, wie er angefangen«. Der Artikel, der erste über Beethoven überhaupt, kündigt auch dessen allererstes publiziertes Werk an, die Neun Variationen für Klavier über einen Marsch von Ernst Christoph Dressler, die durch Neefes Vermittlung 1782 (oder Anfang 1783) bei dem Verleger Michael Götz in Mannheim erschienen waren.25 Nur wenige Monate später erschien im Verlag Philipp Heinrich Bossler in Speyer eine wesentlich ambitioniertere Werksammlung, die DreiSonaten fürs Klavier, die Beethoven seinem Arbeitgeber, »dem Hochwürdigsten Erzbischofe und Kurfürsten zu Köln Maximilian Friedrich meinem gnädigsten Herrn«zu Füßen legte, »gewidmet und verfertiget von Ludwig van Beethoven alt eilf Jahr«. Wie in Mozarts Wunderkindzeit erschien auch hier die ansonsten unübliche Altersangabe – immer noch von dem falschen Geburtsjahr 1772 ausgehend. Es sind Beethovens früheste Klaviersonaten – ob und wie viel Neefe daran korrigiert hat, wissen wir nicht, denn das Autograf ist verschollen. Sicher ist hingegen: Der Widmungstext ist nicht von Beethoven, sondern von Neefe!26 Die eigentlich unübliche ›Masche‹, die Altersangabe auf das Titelblatt zu setzen – womit die Beethovens bzw. Neefe möglicherweise absichtlich auf diese Besonderheit der allerersten Mozart-Drucke der 1760er-Jahre und deren Geschäftscharakter Bezug nehmen –, wird noch bei der Publikation einiger Lieder fortgesetzt.27

Neefe ließ seinen jungen Schüler auch weitere Werke des »alten« Bach – damit meinte man damals Johann Sebastian – spielen, was bis in Beethovens Spätwerk eine tiefe Wirkung entfaltete. Neefe selbst war nicht nur Freimaurer, sondern gehörte auch der Bonner Illuminaten-Vereinigung »Minervalkirche Stagira« an und folgte insofern einem intensiven Berufsethos, mit dem er höchstwahrscheinlich auch das seines Schülers zu begründen vermochte; bei Letzterem sollte die daraus abzuleitende ›Mission‹ zu einem grundlegenden Motivationsmotor werden. Allerdings bestand hinsichtlich der Gewissensprüfungen bei den Illuminaten ein zu starker Bekehrungseifer, der zu weit ins Ideologische reichte und einer modernen Gehirnwäsche ähnelte. Gegen derlei stellte sich Beethovens Freiheitsinstinkt, was ab 1785 zu einer Abkühlung seines Verhältnisses zu Neefe führte.

Abb. 11 Erstes Porträt Beethovens, 1786. Lithografie der Gebr. Becker nach einem Scherenschnitt von Joseph Neesen. [Sammlung Ulrich Drüner]