Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

¿La diferencia de clase social es un obstáculo insalvable para vivir una historia de amor? ¿Se plasma en el sexo una lucha por el poder? Gracia y Sergio se conocen casualmente y el flechazo los lleva a intentar superar los abismos personales y económicos que los separan. Quienes les rodean están en contra de su relación, pero quizá sean ellos dos sus principales enemigos. Miedo, incertidumbre, deseo, entrega, engaños y sorpresas condicionan el futuro de estos dos amantes unidos por una pasión sin medida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Donde reside el poder

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Modelo de la portada: Oscar Soto

Edición eBook: abril, 2023

Donde reside el poder

© Cristina Buhigas

© Éride ediciones, 2023

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-19485-55-7

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

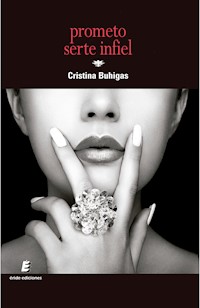

Cristina Buhigas abandonó el periodismo económico por la literatura erótica, dando un vuelco al género, al utilizar tramas realistas y personajes con los que cualquiera se puede identificar. Sus protagonistas son mujeres libres y se han convertido en modelos para las lectoras, que la siguen en las redes sociales y con quienes mantiene un contacto fluido. Donde reside el poder es su segunda novela en solitario, tras el éxito de Prometo serte infiel y Desde la piel, escrita en colaboración. La autora (nacida en Vilagarcía d’Arousa) vuelve a crear una trama que engancha al lector desde la primera página.

«Si me has encadenado sin cadenas y sin brazos ni manos me sujetas, ¿quién me defenderá de tu belleza?»

Stendhal

Las calles de Madrid son un peligro

Fueron solo un par de segundos. El tipo del patinete subió a la acera un tanto estrecha de la calle Lagasca.

Una mujer caminaba lentamente, escribiendo absorta en el móvil. Sergio, a dos pasos frente a ella, advirtió el riesgo, dio un salto, la cogió de los hombros y la apartó de la trayectoria del patinete, que no se detuvo y continuó su camino entrando y saliendo de la acera sin preocuparse de los peatones.

—Siento haberte empujado, pero…

Ella se recompuso y le miró esbozando una sonrisa, todavía algo tensa.

—No, no te preocupes, al contrario. Gracias. La gente se mueve sin preocuparse de los demás.

Era una mujer alta, bien vestida, con el pelo largo castaño claro, un gran bolso de piel y un móvil de última generación. Una de esas mujeres de edad indefinida, cuidadas, a las que el alto standing les rezuma por los poros, que se mueven por el Barrio de Salamanca. Sergio la vio alejarse con el vestido largo y floreado que dejaba ver sus piernas, en el punto exacto de broceado, cuando la falda se movía al ritmo de la brisa. Era una de esas tías inalcanzables, pensó mientras recorría los diez metros que le separaban del restaurante.

El incidente se había producido a media mañana del viernes, cuando llegaba al trabajo, y le había venido a la memoria a la caída de la tarde del lunes en el chiringuito de la Pedriza donde se tomaba una cerveza con Pablo y David tras un día de escalada. El lunes era su día libre en el restaurante. David también libraba en la carnicería de su padre, la mejor de Moratalaz, en la que ganaba un buen sueldo, tanto que se había comprado una furgoneta que le había convertido en el líder de la panda de escaladores.

Pablo, el otro amigo del barrio, se pasaba la vida encerrado preparando las oposiciones a judicatura, pero se reservaba los lunes para ir a la sierra con los amigos. Sergio también había estudiado, Políticas, pero no había podido acceder al máster. Ni a él ni a los abuelos les daba el dinero para pagarlo y tampoco le daban las notas para conseguir una beca porque se había pasado todo el grado trabajando de camarero por las noches, con muy poco tiempo para empollar. En eso pensaba mientras el sol de la tarde le calentaba la cara y le obligaba a cerrar los profundos ojos negros. Era realista, sabía que, con su título, su inglés decente y su más que buen físico, con 27 años, solo podía aspirar a un contrato fijo ganando casi 1.300 euros en aquel restaurante pijo. No estaba amargado, ni siquiera enfadado con el mundo, pero era consciente de las limitaciones que la sociedad le imponía por haberse quedado huérfano de una madre soltera, a la que casi no recordaba, con seis años. Estaba agradecido a sus abuelos, que le habían sacado adelante con un sueldo de taxista y, asumidas todas las circunstancias de su existencia, intentaba sacar partido a las mejores, entre las que indudablemente estaba la montaña.

El recuerdo del salvamento del patinete había saltado en su cabeza al pensar en las limitaciones sociales que padecía. La principal era con las mujeres. No le costaba trabajo tener con quien follar, sabía que era guapo, tenía un buen cuerpo y las chicas se lanzaban pronto a sus brazos. El problema estaba en que a él le gustaban las universitarias, las cultas. Buscaba alguien con quien compartir el poco tiempo que tenía para simplemente ir al cine, comentar lecturas y la actualidad política española o internacional. Quería tener novia, no solo planes de una noche o de cuatro días. Las chicas como las que frecuentaba David, que no habían ni siquiera acabado el bachillerato, se le quedaban cortas en cuanto se levantaban de la cama y las otras, las que podían satisfacer sus inquietudes, le dejaban porque era camarero y tenían planes de futuro más ambiciosos.

—¡Venga, tío! ¡Despierta, que nos vamos!

Durante la vuelta a Madrid siguió callado, escuchando la cháchara sobre fútbol de sus colegas. A él no le interesaba ningún deporte como espectador, solo practicarlos y, muy especialmente, trepar por una pared. Allí colgado, a muchos metros del suelo, sentía que solo sus propios fallos podrían hacerle caer, sin circunstancias externas incontrolables que le condenaran a no alcanzar la plenitud de sus objetivos.

El martes, cuando a las 11 de la mañana aparcó el scooter de tercera mano en la zona reservada para motos, revivió otra vez la experiencia del viernes en la cabeza y empezó a pensar que era de mal agüero acordarse tantas veces de aquello. Llegó a verlo como un presagio de que él iba a atropellar a alguien con la moto y se prometió ser más prudente de lo habitual. La realidad era que tenía mucho cuidado conduciendo, la moto era vieja y no daba mucho de sí, además, él no quería estropearla y la cuidaba mucho. Arreglarla podría salirle muy caro.

Tres de la tarde. El restaurante, amplio y decorado en un falso estilo bohemio, con sillas desiguales, mesas de madera rústica y grandes bombillas en el techo, estaba a tope. Se acercó a una mesa donde estaban sentados un hombre y una mujer y adoptó, con la libreta electrónica en la mano, ese estilo falsamente amistoso y coloquial que le imponía la empresa, esbozando por enésima vez la mejor de sus sonrisas.

—Hola, chicos, ¿qué os puedo ofrecer?

—¡Pero si eres mi salvador!

Sergio miró a la mujer sentada a la izquierda de la mesa y reconoció a la del viernes. La vio en su integridad por primera vez. Sonrisa franca, ojos grises, mandíbula cuadrada. Tenía los hombros anchos, parecía una mujer fuerte. Sus pechos contundentes asomaban por el ancho escote de un finísimo jersey verde y en su melena castaña con reflejos dorados se enredaban unos enormes pendientes de aro. Se volvió a su acompañante.

—¿Sabes, Fabián? Este es el héroe que me apartó de una muerte segura bajo un patinete asesino el otro día. —Su voz era grave y acariciadora, con esa ligera afectación que marca a la clase alta.

El tal Fabián, un tipo de unos cuarenta años, flaco, de nariz aguileña y ojos saltones, vestido de colorines y que estaba claro que no era pareja de la mujer, se volvió y recorrió el cuerpo de Sergio con la vista, evaluando cada uno de sus músculos bajo la camisa negra remangada hasta el codo.

—¿Y qué tal estás después del susto? —preguntó Sergio, sin abandonar la actitud de camarero solícito.

—Estupendamente, gracias a ti —respondió ella, apoyando la barbilla en la mano y mirándole con un gesto que le pareció incitante.

—No fue nada, pero me alegro de haber sido de utilidad —contestó a su vez, sin poder evitar un gesto de picardía. Sabía que fruncía automáticamente la comisura derecha de su boca cuando quería atraer a una mujer y ellas caían en la trampa de aquella media sonrisa.

—Pues sí. Parece que eres un chico muy utilizable para muchas cosas —intervino Fabián en una actitud de coqueteo tan explícita que le hizo reír.

—En lo que aquí soy más útil es en tomar nota de lo que queréis comer y beber. —Decidió cortar la conversación tajante.

Agua, ensalada, pescado a la plancha. Esos dos se cuidaban, aquella parecía una comida de trabajo.

Seguro que volverían a la oficina cuando acabaran. Sergio les sirvió adoptando una actitud profesional con él y algo más cercana con ella. Cuando se alejó de la mesa se fijó en sus piernas largas, enfundadas en unos pantalones ajustados y sus pies con unas sandalias escuetas que dejaban a la vista las uñas pintadas de negro. Se preguntó cuál sería su edad y llegó a la conclusión de que igual podía tener treinta que cuarenta años. «Con las tías de esta zona nunca se sabe», se dijo; aunque estaba seguro de que aquella no se había operado de nada, conocía perfectamente los estragos de la cirugía en tantos rostros que perdían las arrugas junto con su belleza natural.

Cada vez que se acercaba a la mesa, ella le sonreía y le decía alguna banalidad sobre la comida y él respondía en idéntico tono. No tomaron postre, solo dos infusiones. Pagó ella, tendiéndole la tarjeta con el gesto desenvuelto de los ejecutivos, y añadió una suculenta propina a la cuenta.

—Desde ahora, vendremos más a comer aquí —dijo, mirándole fijamente con sus ojos grises brillantes y con una amplia sonrisa.

—Seréis siempre muy bien recibidos —contestó Sergio, devolviéndole la mirada.

—Dame una tarjeta, para llamar a reservar —pidió ella—. Parece que esto está muy lleno.

—No nos podemos quejar.

—Para asegurarme que tendremos mesa diré que soy tu amiga. Dime cómo te llamas.

—Sergio —dijo él y su boca volvió a fruncirse, marcando su comisura derecha.

—Yo soy Gracia.

—De Altagracia —puntualizó Fabián.

—¡Te he dicho muchas veces que no vayas diciendo que me llamo así! ¡Es un nombre tan pretencioso! —se volvió hacia Sergio— Ya sabes, uno de esos nombres familiares de los que cuesta tanto desembarazarse…

—Pues a mí me parece que te describe a la perfección: alta y con gracia…

Ella, que acababa de ponerse de pie, miró a Sergio, que medía un metro ochenta, prácticamente de igual a igual. Su cara se iluminó en una sonrisa cómplice. Cogió el bolso, se lo colgó del hombro y aleteó los dedos en un saludo de despedida.

Mientras la veía salir del local, el joven camarero comprendió que aquella mujer tenía mucho más peligro que los conductores de patinete invasores de las aceras.

¿Pero qué coño quieren los hombres?

Gracia miraba al techo del dormitorio. Definitivamente el piso de Félix no le gustaba nada. Aquella casa le parecía casi vulgar, amueblada de una forma convencional y un tanto abigarrada. Sintió el cuerpo del hombre a su lado, escuchó su algo ruidosa respiración y llegó a la conclusión de que la decoración de ese piso del Pinar de Chamartín era el vivo reflejo de su dueño. Félix no era un tipo feo, pero tampoco guapo.

No era inteligente, tampoco tonto. No era divertido, tampoco era un soso. «En resumen, mediocre», se dijo Gracia y ese convencimiento le hizo desear levantarse de la cama y marcharse. Le había conocido hacía poco más de un año, en un club de jazz, en el cumpleaños de su amiga Patricia. Él se acercó, intercambiaron unas pocas palabras y muy pronto las manos de él se acercaron al talle de ella. Dos días después estaban en la cama iniciando una relación que, salvo porque en el sexo se sentía complacida, a Gracia le parecía insulsa.

La noche anterior todo había transcurrido como siempre. Cena agradable, conversación intrascendente. Luego, dando todo por hecho, sexo. Félix la besó lo imprescindible mientras ambos se quitaban la ropa y se tumbó junto a ella en la cama, acariciando sus pechos y su espalda, sus nalgas, sus muslos. Gracia, como siempre, había respondido a las caricias, concentrándose en la búsqueda de la excitación, entornando los ojos para conseguir que su piel transmitiera su reacción a los genitales. Las ganas de avanzar hacia el clímax aparecieron y entonces condujo la mano de su compañero a su entrepierna. Él, obediente, introdujo los dedos y los movió hacia el lugar en el que sabía que le daba más placer. Ella le masajeó el pene, ya erecto, que respondió aumentando de volumen. Los cuerpos más juntos, besos en el cuello y en la boca… y el coito llegó como siempre, suave y certero. Gracia consiguió un orgasmo plácido, Félix eyaculó y el sueño les acogió mientras deshacían el abrazo. Ambos se dieron la vuelta y durmieron tranquilamente dándose la espalda.

Ahora, por la mañana, mientras él seguía durmiendo, Gracia se preguntaba si la vida ya no le iba a proporcionar relaciones apasionadas como las vividas años atrás, incluso en los primeros años de la historia con su marido, Luis, el inspector de Hacienda tan posesivo que la había hecho madre de dos hijos y al que se había quitado de encima hacía años. Ahora echaba de menos sentir el deseo acuciante que había experimentado con él y con algunos otros, el ansia por el cuerpo del otro, la necesidad de la mano ajena en la piel, de su saliva mezclándose con la propia. Quería volver a perderse en otro cuerpo, pasar de la boca a los genitales sin saber cómo, culminar entre alaridos mientras su pareja, cualquiera que fuera, le mordía el cuello y la taladraba abajo sin piedad.

Félix se despertaba. Se giró hacia ella, le puso el brazo izquierdo sobre el vientre y abrió los ojos.

—Buenos días —murmuró mirándola.

—Buenos días —respondió y, zafándose del incipiente abrazo, se levantó de la cama y entró en el baño.

Minutos después, ante dos tazas de café y unas tostadas, continuó el ritual de casi todos los sábados, que cada vez la aburría más. Él habló de asuntos de su trabajo, era ingeniero en una multinacional. Ella prefirió escucharle y renunciar a contarle su semana en la galería de arte que tenía en Lagasca, donde todo lo sucedido le parecía mucho más apasionante que lo que en ese momento llegaba a sus oídos. Pero estaba segura de que a Félix le interesaba tan poco su semana como a ella los problemas de él con su jefe o sus clientes. Por desgracia, él pasó a la inquisición, siempre se mostraba demasiado volcado en los asuntos económicos de Gracia y aquel día no fue una excepción. Le preguntó por si los recientes movimientos en la bolsa habían afectado positiva o negativamente a sus acciones y sus fondos de inversión, si había alquilado ya uno de los diez pisos que tenía en Sanchinarro, sin inquilino hacía poco, y si había subido la mensualidad a los de los dos de la zona del Bernabéu porque había que «aprovechar el alza del mercado del alquiler»; también si habían subido las ventas de las franquicias de helados de yogur que tenía en dos centros comerciales, insinuando que Montse, la amiga que los regentaba, no hacía bien su trabajo.

Entonces, Gracia no pudo más y saltó.

—Te he dicho muchas veces que no me gusta que te metas en mis asuntos financieros —protestó, escueta y un tanto áspera, y se levantó de la mesa.

Él comenzó a balbucear una disculpa, que no se detuvo a escuchar. Se metió en la ducha tras cerrar con pestillo la puerta del cuarto de baño, sintió el intento de abrirla de Félix y se alegró de que no insistiera. El agua la relajó y le ayudó a tomar una decisión sobre su relación con ese hombre. Todo era fruto del convencionalismo. Se había dejado llevar a una situación parecida a la de la mayor parte de sus amigas en brazos de alguien insulso, pero que todo el mundo consideraba adecuado para una mujer de su clase. Lo malo era que él creía en la seriedad de la relación y eso implicaba derechos y obligaciones por ambas partes.

Estaba convencido de que entre sus derechos estaba el dar sus opiniones sobre los negocios y la gestión del patrimonio de ella, en una actitud a la que su presunta novia le puso nombre en aquel mismo momento.

«Es un machista», murmuró mientras dejaba al agua empaparle los cabellos y surcar su cara.

Desde poco después de terminar la carrera de Bellas Artes, Gracia gestionaba una exitosa galería de arte en un local del Barrio de Salamanca comprado por sus padres. Pese a su interés por la pintura, pronto comprendió que no tenía talento para dedicarse a ella, mientras que gozaba de un olfato especial para saber qué iba a triunfar o a ponerse de moda y no le costó nada convencer a sus progenitores de la rentabilidad de un negocio como ese. Era hija única. Su padre, Carlos, había sido notario. Ahora, con más de ochenta años, estaba internado en una residencia de lujo, con Alzheimer desde hacía mucho tiempo. A su madre, Altagracia, mucho más joven, se la había llevado un cáncer ocho años atrás, así que ella se hizo cargo, con ayuda del gestor que siempre habían tenido sus padres, del patrimonio familiar, de fondos de inversión, acciones y una veintena de inmuebles en buenos barrios de Madrid. Había querido conservar el enorme piso del siglo XIX de sus abuelos maternos en Serrano, frente al Museo Arqueológico, para vivir con sus hijos, Carlos y Lisy —siempre la había llamado así para huir del Luisa, forzado por su ex, tampoco había querido ponerle el Altagracia tradicional en su familia—. Ahora Carlos estaba en Boston estudiando Dirección de Empresas y Lisy terminaba el bachillerato en el Liceo Francés, lista para marcharse a Brujas a especializarse en Derecho Comunitario. Como estaba convencida de que el dinero hay que moverlo y utilizarlo para crear puestos de trabajo, había puesto en marcha una pequeña empresa que gestionaba dos locales de helados de yogur en sendos centros comerciales. Los llevaba su amiga Montse, compañera de la universidad, que no había conseguido trabajo con su licenciatura en Bellas Artes. Cuando el marido la abandonó, Gracia decidió emprender ese negocio para que su amiga no dependiera de la pensión de su ex, lo cierto era que funcionaba bien y daba para pagar a varios empleados, a Montse, y para embolsarse unos modestos beneficios. La referencia de Félix a su mejor amiga, poniendo en duda su capacidad para controlar las tiendas, había sido el detonante de su enfado.

Al salir del baño, envuelta en un albornoz, se lo encontró esperándola en el pasillo.

—Perdona si te he molestado, Gracia —dijo, aunque su expresión no denotaba demasiado arrepentimiento.

—¿Qué es lo que quieres, convertirte en una especie de marido/propietario/asesor financiero? —contestó, mientras se vestía—. Creí que estaba claro que lo nuestro es algo libre, donde cada uno tiene su vida y nadie se mete en lo del otro. Yo no necesito un hombrecito que se dedique a organizarme la existencia.

—No es eso, pero suponía que mis consejos te podrían servir de algo. A veces haces cosas que no te dan la rentabilidad máxima —arguyó él casi con orgullo.

—¿Qué rentabilidad? ¿Sabes qué rentabilidad busco? ¿Te crees que solo me interesa ganar cada vez más dinero sin importarme el coste? A estas alturas, deberías saber que, evidentemente, no quiero perder dinero, pero estoy convencida de que mis empleados, y especialmente Montse, deben ganar lo suficiente para vivir. La satisfacción no me la da la cuenta corriente, sino la relación con las personas.

Terminó de abrocharse los pantalones, se puso las sandalias y se atusó el pelo todavía mojado. Él la miraba perplejo, parecía pensar qué argumento utilizar y no optó por el mejor.

—Entonces tú no quieres tener una pareja…

—¿Y qué es una pareja, una institución donde el hombre toma las decisiones y la pobre mujer le hace caso? ¿Pero tú en qué mundo vives, Félix? —terminó echándose a reír, cogió el bolso y avanzó hacia la puerta.

Él la siguió por toda la casa y, cuando Gracia iba a abrir, le cerró el paso.

—¿Te llamo? ¿Nos vemos?

Su expresión de carnero degollado le resultó divertida e incluso la conmovió.

—No lo sé. Haz lo que te parezca, pero no des por hecho que nos veremos dentro de unos días o el próximo finde. No soporto que me asfixien, Félix, y tú estás empezando a asfixiarme.

Apoyó su mano en el hombro de él, le apartó con cierta firmeza y salió del piso. La calle la recibió con sol y una ligera brisa. Era sábado y no tenía ninguna obligación con nadie. Decidió andar hasta que le apeteciera volver a casa. Quizá hubiera por las cercanías algún coche eléctrico, pero fuera de la M30 podía ser difícil encontrarlo, así que inició el paseo bajo los árboles de Arturo Soria.

Se preguntaba qué buscaba Félix en su relación con ella y llegó a la conclusión de que el interés por su situación financiera o sobre la vida de sus hijos, otro asunto donde se había metido muchas veces sin haberle pedido opinión, no era nada más que una forma de demostrarse a sí mismo y a ella quien controlaba la relación. «¿Qué coño quieren los hombres de nosotras?», se dijo casi en voz alta y la respuesta le inundó el cerebro: «Quieren vernos por debajo de ellos en todos los sentidos, sentirse superiores».

Desde luego, este hombre al que acababa de plantar en su casa no era el primero que se había comportado así. Su ex había sido peor porque, respaldado por el libro de familia, se había sentido con derecho a opinar y a entrometerse en la gestión de lo que entonces era su único patrimonio, la galería de arte, algunas acciones y el piso de la zona alta de la Castellana en el que vivían, todo regalo de sus padres, ¡y eso que tenían separación de bienes! Su padre prácticamente le había impuesto ese régimen matrimonial.

«Hija, el dinero no entiende de romanticismos», le había dicho poniéndole los papeles delante. Luis los había firmado haciendo como que no le importaba, pero, desde la vuelta del viaje de novios, no dejó de entrometerse, obligándola a un constante ejercicio de hacer oídos sordos que la agotaba. Cuando la presión de su marido, con Carlos para cumplir ocho años y la pequeña dos, viró hacia la posesión y las preguntas sobre qué hacía en cada momento del día o sobre sus salidas y conversaciones con las amigas, decidió divorciarse y nunca agradeció lo suficiente a su padre lo que le facilitó el proceso el tener bienes separados. Él se vio obligado a dejar la casa familiar y ella, en un alarde de generosidad y para acortar las negociaciones, le dio un puñado de acciones que no le correspondían y un amplio régimen de visitas a sus hijos. Ahora, catorce años después, su ex se había casado con una funcionaria con la que tenía un niño pequeño y sus hijos se llevaban bien con su padre. Gracia sabía, por las experiencias diferentes de varias amigas, que era una divorciada privilegiada.

Cuando ya estaba llegando al puente de Costa Rica, vio un eléctrico aparcado. Sacó el móvil y en segundos estaba frente al volante. Como siempre, le encantó conducir por Madrid con poco tráfico y siguió disfrutando de la brisa de la mañana. Septiembre iba hacia su fin y empezaba a refrescar. Dejó el coche en el primer hueco que encontró en Goya y volvió al paseo hacia su casa. A sus 48 años se sintió joven, libre y dueña de una vida de lujo, muy superior a la de la mayor parte de sus conciudadanos.

Comprendió que en esa vida era prácticamente un delito dejar sitio a la rutina o a la mezquindad y súbitamente tomó la decisión de no volver a salir con Félix ni con ningún otro hombre convencional o mediocre. Se sintió como una reina por encima de las normas sociales y de los prejuicios y se irguió en sus más de 1,70 de estatura, con el pelo, ya seco, ondeando al viento y con una sonrisa en los labios que se convirtió en carcajada a medida que avanzaba por Serrano. La gente la miraba con extrañeza y ella les sostenía la vista, disfrutando de una certeza: estaba empezando una nueva etapa en su vida con un solo objetivo, la búsqueda de la felicidad y el disfrute. En aquel momento se comprometió a recuperar la pasión y a no caer en los brazos de ningún hombre al que no deseara sin control y a quien no quisiera arrastrar hasta la cúspide del placer.

Cuestión de cuerpos

—La verdad es que este tío está como un queso de Burgos, tiene que gustarte seas hombre o mujer —dijo Fabián, sin quitar los ojos de encima a Sergio.

Gracia se rió y asintió con la cabeza. Corría el primer martes de octubre y estaban ya tomando el postre en aquel restaurante que se había convertido para ellos en casi cotidiano desde el incidente del patinete. Comían allí al menos tres veces por semana, siempre a instancia de él, que también tomaba la iniciativa en darle conversación a ese chico tan atractivo. Ella reconocía que se alegraba de que su empleado y amigo la arrastrara a almorzar allí porque, no podía negarlo, su «salvador» —siempre le llamaba así—, también le gustaba, aunque no lo expresaba de una forma tan evidente como la de Fabián.

Aquel mediodía, Sergio se había dirigido a ellos con la cordialidad acostumbrada y, al mirarla, había fruncido la comisura derecha de la boca en el gesto característico que Gracia se había acostumbrado a esperar. Cuando se alejó de la mesa se recreó observándolo. Tenía un cuerpo delgado, alto, seguro que medía bastante más de 1,80, y muy bien formado. Sus músculos se dibujaban nítidos bajo la piel de los antebrazos y se adivinaban perfectos bajo el pantalón y la camisa negros. Ahora que estaba de espaldas, sus dorsales parecían las alas de un ave a punto de alzar el vuelo. Pero lo que más le gustaba era su cara, esa mandíbula cuadrada, esa nariz recta, esos ojos oscurísimos bajo unas cejas rectas y negras. El pelo rizado, largo casi hasta los hombros y con la parte de delante recogida en un moñete en la coronilla. Pero lo más atractivo era sin duda la boca jugosa, siempre esbozando una media sonrisa, tan brillante como sus ojos.

Cuando les llevó los platos a la mesa se fijó como siempre en las manos fuertes, grandes, parecían capaces de sostener un gran peso y, al tiempo, de sujetar con delicadeza cualquier cosa diminuta. Era evidente que hacía mucho ejercicio, pero no llegó a adivinar que cuerpo y manos eran fruto de la escalada.

Sergio se daba cuenta de que les gustaba a sus dos asiduos clientes. Las miradas y las insinuaciones verbales del hombre no le molestaban, pero intentaba darle señales de que no se sentía atraído por él, aunque no obtenía resultado alguno. Fabián, que trabajaba en la galería de Gracia casi desde la apertura, tenía 35 años y era consciente de que le había tocado la lotería encontrando aquel empleo donde ponía en práctica los conocimientos de su carrera de Arte y gozaba de una relación de igualdad con su jefa. Ambos se contaban sus aventuras sexuales con absoluta naturalidad. Respecto al camarero, le consideraba muy joven para ella y evaluaba la posibilidad de que fuera bisexual y aceptara sus continuas tiradas de tejos porque, aunque no se sabía guapo, sí tenía un buen cuerpo y había conquistado a bastantes veinteañeros con su inteligencia y su palabrería.

—Te mueves entre las mesas como un leopardo, rápido, pero con elegancia —le había lanzado a Sergio cuando trajo los segundos, mirándole intensamente.

—Muchas gracias; pero creo que me sobrevaloras —respondió el camarero algo serio.

Cuando se alejó, Gracia se echó a reír y le reconvino.

—Pobre chico, déjale en paz. Te estás pasando un huevo.

—¿Tú crees? A lo mejor disimula delante de los clientes, pero es posible que yo le guste.

—No me parece que este sea de sexo fluido… —sentenció ella.

—Eso nunca puede descartarse.

—Pues en este caso lo descarto, me parece muy, pero que muy, hetero.

—Yo podría impulsarle hacia otras posibilidades con este cuerpo que Dios me ha dado —presumió Fabián, recorriendo con las manos la distancia entre sus pectorales y sus caderas.

—Para cuerpo, el que le ha dado a él —aseguró Gracia concentrada en cómo el joven servía una mesa en el otro extremo del restaurante.

Sergio volvió a retirar los platos y preguntó si querían postre. Trajo las cartas y se centró en ella, quería dejar claro que descartaba cualquier intercambio no profesional con el hombre.

—¿Quieres fruta o algo tan dulce como te mereces? —preguntó a Gracia con su media sonrisa y los ojos volcados en ella.

—¿Tú qué me aconsejas? —contestó, devolviéndole una mirada tan chispeante como la de él con sus ojos grises.

—Hoy tenemos un brioche a la plancha con crema, una especie de torrija a la francesa que se ha inventado el cocinero. Me parece que está hecha para tu boca. —Sergio arriesgó y de forma inmediata se arrepintió de hacerlo.

Pero a ella no le molestó la frase, al contrario, en su interior se sintió excitada y en el exterior siguió mirándole y amplió la sonrisa.

—¿Tú lo has probado? —inquirió.

—Sí —respondió él, aliviado, contento de que ella hubiera recogido el guante.

—Entonces tráemelo… Me fío de tu paladar. Creo que nuestras bocas tienen mucho en común.

Sergio se vio obligado a retirar la mirada al sentir enrojecer su piel. Confió en que el moreno, fruto del sol de la sierra, le salvara de que alguien se diera cuenta y fue a por el postre. Gracia se volvió hacia Fabián triunfante.

—¿Qué, es hetero o no es hetero?

Su amigo frunció el morro y asintió con la cabeza.

—Debo admitir mi error.

—Lo que debes admitir es que estabas elucubrando en tu mente calenturienta en contra de todas las evidencias —rió ella.

—Y tú eres una lagarta. Has disimulado perfectamente durante días que te gusta el camarero —atacó Fabián.

—Debo reconocer que hasta hoy no he sido consciente de lo mucho que me gustaba.

—¿Y te lo vas a tirar?

—No vayas tan deprisa. No sé si le gusto o si esto ha sido solo un coqueteo para fidelizar clientela —

argumentó sin mucho convencimiento.

—Te conozco, Gracita. Tú has visto una presa a tu alcance —insistió Fabián cogiéndola del hombro y ella sonrió con picardía.

Cuando volvió, Sergio no articuló palabra y evitó cruzar la vista con ninguno de los dos. La conversación de hacía unos minutos le había dejado inquieto porque se había sentido fuertemente atraído por aquella mujer. En cuestión de segundos supo que desde el incidente del patinete se había autoengañado sobre la reacción que experimentaba cuando la veía. Siempre se quedaba colgado de sus ojos y de su escote y, cuando la miraba salir del restaurante, sus caderas eran un imán que se movía de forma excitante. Aquello era peligroso, él era un camarero y ella parecía una mujer rica, mayor que él, aunque no sabía cuánto. La edad no era un problema, pero la diferencia económica sí. Pensó que si intentaba enrollarse con ella y las cosas salían mal, podía llegar a perder su trabajo. Decidió recoger velas y no volver a traspasar la línea cruzada al ofrecerle el brioche. Por eso renunció a llevar la cuenta, pidió a otro camarero que se encargara de ello y se dirigió a la cocina para disimular.

—Le has asustado —sentenció Fabián, mientras se levantaban de la mesa.

—A lo mejor es que me he pasado —admitió Gracia—. Igual el chico solo quería ser amable y yo le he puesto en un compromiso.

Luego, en la galería, mientras revisaba unos catálogos, reprodujo en la cabeza toda la escena y las palabras que había cruzado con el camarero y concluyó que la actitud de él no era equívoca, sino la de cualquier hombre que se insinúa a una mujer. Entonces, ¿por qué no había llevado la cuenta? Existía la posibilidad de que le hubieran llamado para algo, porque inmediatamente después había desaparecido, pero no podía descartar que se hubiera sentido avergonzado o agredido por sus palabras. No le quedaba más remedio, debía volver pronto a comer allí a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.

Fabián entró en el pequeño despacho con una taza de té en cada mano.

—¿Qué, estás empezando a preparar lo de Arco o estás pensando en tu camarero? —dijo mientras le ponía una de las tazas en la mesa y comenzaba a sorber la suya.

—Tengo que admitir, mal que me pese, lo segundo. No me entero de nada… —afirmó ella y cogió la taza reclinándose en la silla.

—No hay nada de qué preocuparse —sentenció él, sentándose enfrente—. Esto, o se queda tal como está y el chico de los músculos perfectos solo vuelve a dirigirte la palabra para preguntarte qué vas a comer, o esto se hincha.

—¿Qué quieres decir?

—Pues está muy claro, hija. En cuestiones sexuales todo acaba por hincharse… te pueden dar una hostia o algo puede crecer y crecer hasta servir para algo. —Fabián puso su mano entre las piernas, moviéndola como si acariciara un falo imaginario, y rompió en carcajadas.

—Entonces… —le secundó en la risa al preguntar.

—Entonces hay que seguir comiendo brioche… o lo que se tercie. Pero yo no iría allí hasta la próxima semana, a ver si nos echa de menos el chico.

—Dirás a ver si me echa de menos a mí, porque parece que de ti pasa bastante —protestó Gracia y aceptó la estrategia propuesta por su colega.

Esa noche, tumbada en la cama boca arriba, mirando los dibujos florales en la escayola del techo de su cuarto, pensó en si le merecía la pena intentar tener un encuentro sexual con el guapo camarero.

Dudaba si supondría demasiado esfuerzo saltar todas las barreras profesionales y sociales que la separaban de él solo para echar un polvo y luego no poder volver a aquel restaurante. Evaluó cómo sería hacerle una propuesta para verse en cualquier otro sitio y enfrentarse a una negativa. Analizó toda la situación desde múltiples puntos de vista, pero, a medida que le daba vueltas, la imagen de Sergio se hacía mayor ante ella.

Aquel cuerpo perfecto, aquellos ojos, aquella boca tan deseable… Estaba desnuda, siempre dormía sin nada, y casi sin darse cuenta empezó a acariciarse los pechos, sintió los pezones duros y los tocó con más fuerza. Se mordió el labio inferior suavemente, sintiendo algo parecido a un beso que se enredaba en su boca, en su cuello y más abajo, descendiendo hasta el sexo. El deseo era grande y sus manos lo obedecieron. Su mano derecha buscó sitio y acarició el clítoris que ya la estaba esperando. Mientras, la izquierda seguía apretando los pezones, sosteniendo con fuerza ambos pechos juntos. El placer se desarrollaba entre sus piernas. Metió los dedos en el coño, dejando el pulgar sobre el clítoris, que crecía ante la presión, y frotó cada vez más rápido, intentando juntar los dedos de dentro con el de fuera a través de la carne. Su cuerpo se arqueó y se relamió los labios, imaginando que la boca de él se juntaba con la suya. Se sentía al borde del orgasmo, pero prolongó el instante moviendo la mano más lentamente. Entonces, soltó los pezones y se metió los dedos de la mano izquierda entre los labios, los chupó construyendo en su cabeza el posible pene de él, tenía que ser grande y grueso para que le ocupara toda la boca. La mano derecha aceleró como si tuviera vida propia y el clímax llegó de golpe. Sintió que la vagina se contraía varias veces, expulsando su humedad, y poco a poco llegó la laxitud. Se quedó boca arriba, notando los latidos de su corazón desacelerar, con los brazos y las piernas abiertos, y murmuró: «No te escaparás».

El peso de los recuerdos

«¡Puta mierda! No va a pasar nada hasta la semana que viene», casi verbalizó Sergio al ser consciente del final de la semana. Eran las cuatro de la tarde del viernes y Gracia no había aparecido por el restaurante.

Dejarse llevar por la duda era un rasgo esencial de su carácter y aquel día no fue distinto de otros. Primero pensó que ella nunca volvería, porque se había dado cuenta, como él mismo, de que las miradas y las frases de doble sentido debían acabar. Se sintió a la vez aliviado y desilusionado. Aquella mujer le desasosegaba, su presencia le resultaba excitante y no acababa de entenderlo. Evidentemente era guapa y tenía un cuerpo especial, alta y con curvas generosas, que lucía a la perfección envuelta en una ropa cara, intentando aparentar cierto desaliño hippy. Pero no era solo su físico, era especialmente su voz grave y la manera en que la usaba, no importaba el significado de las palabras, sino el ritmo de su pronunciación y el tono untuoso que utilizaba cuando se dirigía a él. En esos momentos se quedaba prendido de sus labios y sus ojos transparentes. Pensó que la semana próxima podía volver a verla y otra vez percibió el temor y la ilusión entrecruzándose en el estómago.

Pasar el lunes en la sierra con los amigos le despejó. Los nubarrones inconexos abandonaron su cabeza y entró en casa contento, olfateando la cena que su abuela había preparado. Las acelgas rehogadas y las croquetas le supieron a gloria y se dio cuenta de que estaba harto de las elaboraciones pretenciosas del restaurante, las ensaladas con que las sustituía a menudo y los bocadillos del día de escalada.

La abuela Claudia era una mujer menuda, de piel clara, que había sido rubia de joven. El abuelo Andrés era moreno, aunque no tanto como él, pero tampoco era alto. Sergio siempre pensaba que su estatura se la debía a ese padre que no había conocido y del que sus abuelos tampoco tenían referencia alguna. Su madre, Rocío, había muerto cuando él era niño y casi no la recordaba. La última vez que la había visto fue en su cuarto cumpleaños y en su cabeza había una nebulosa con la tarta y las velas y una cara delgada, esbozando una sonrisa triste y nerviosa, bajo unos ojos hundidos y un pelo largo, oscuro y lacio. Lo que sucedió dos años después lo recordaba algo mejor. La abuela llorando y el abuelo intentando mantener el tipo ante dos policías que habían llamado a la puerta para darles la peor noticia que habían escuchado en su vida: habían encontrado a su única hija muerta de sobredosis en un descampado cerca del mercado de la droga de La Cañada. Las dos escenas, la del cumpleaños y la de los policías, estaban en su cabeza como si fueran parte de una película, como si él no hubiera participado en ellas.