Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

Beatriz es una periodista que, tras una decepción amorosa, se encuentra sin buscarlo inmersa en varias relaciones. No quiere enamorarse para no sufrir, pero vive el sexo como algo imprescindible. Así, va encontrándose con hombre que tampoco quieren compromisos y otros que necesitan una maestra en la cama. Ella y muchos de sus amantes hacen equilibrios al límite del enganche amoroso, porque poner en riesgo sus sentimientos incrementa su placer y engrandece sus egos. En un año, la protagonista, cambia totalmente su actitud ante la vida y encuentra la felicidad dejando de lado los sentimentalismos. La novela transcurre a finales del siglo XX, pero refleja actitudes ante las relaciones sentimentales sorprendentemente homologables con el momento actual.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Edición eBook, abril, 2023

Un año para despertar

© Cristina Buhigas

© Éride ediciones, 2023

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-19485-55-7

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

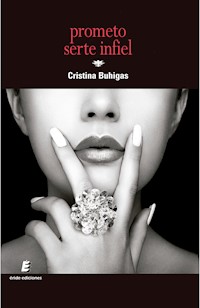

Cristina Buhigas abandonó el periodismo económico por la literatura erótica, dando un vuelco al género, al utilizar tramas realistas y personajes con los que cualquiera se puede identificar. Sus protagonistas son mujeres libres y se han convertido en modelos para las lectoras, que la siguen en las redes sociales y con quienes mantiene un contacto fluido. Un año para despertar es su cuarta novela publicada, pero la primera que escribió, en los años 90. Tras el éxito de Donde reside el poder, Prometo serte infiel y Desde la piel, escrita en colaboración, la autora (nacida en Vilagarcía d’Arousa) presenta una trama llena de frescura, que engancha desde la primera página.

«Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor.

Ah, haa ha, ah, haa ha, Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.

Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor».

Ariel Rot (Los Rodríguez)

Nota de la autora a manera de prólogo

He escrito prólogos a novelas de otros y me siento honrada porque hayan querido contar con mi colaboración —honestamente, no sé si les ha servido de algo—; pero esta es la primera vez que lo escribo para una novela mía. En realidad, no es un prólogo, sino una explicación que creo deber a mis lectoras —

también hay hombres que me leen, pero, aunque muy estimados, son pocos— y, como aquel alcalde berlanguiano, os la voy a dar.

Esta es la primera novela que escribí, allá por los años 90 del siglo pasado. La he rescatado de un disquete azul duro y cuadrado, relegado junto con el original impreso a una vieja cartera en lo alto de un armario. La condena se debió a que no me dieron el prestigioso y extinto premio de novela erótica donde la presenté. No voy a quitarle la razón a los jurados de entonces, no debía de merecérmelo. El caso es que ahora, con tres novelas del género publicadas, se me ocurrió sacar esta del armario y, tanto mi editor como yo, la consideramos apta para ser desempolvada. No caí en la tentación de actualizarla, la dejé tal cual, con sus defectos y la falta de trucos propios de una principiante, y me di cuenta de que, salvo porque en la historia no aparecen los móviles y toda la tecnología comunicativa que facilita las relaciones sentimentales —o las entorpece, según se mire—, las cosas entre hombres y mujeres siguen sucediendo de forma parecida. Los mismos miedos, idénticos prejuicios, similares estrategias, ilusiones o desesperanzas. Y, centrándolo todo, la huida del compromiso, incluso del más banal.

Cuando estaba escribiendo estas líneas, me encontré con una entrevista al especialista en física cuántica de bucles Carlo Rovelli, que ha escrito el ensayo ¿Y si el tiempo no existiera?, una pregunta a la que yo respondería afirmativamente, al comparar mis vivencias de finales de los 80 y principios de los 90

del añorado y odiado siglo XX con las de las dos primeras décadas del deseado XXI, que se ha convertido en terrible. Y sí, me refiero a mis vivencias. Esta novela es de autoficción, como se dice ahora. Estoy yo, como en las otras, pero de una forma que podríamos describir como más ajustada a la realidad. Si alguien se identifica en algún personaje, le doy las gracias por su colaboración y le pido disculpas si le molesta, pero la historia digamos que ha prescrito. O quizá no, porque, como dice el físico antes citado, «somos vibraciones fugaces entre billones de estrellas», así que lo ocurrido en 1992 está sucediendo mientras tú lees este libro.

En fin, voy a dejar de arborizar, una palabra maravillosa que le debo a un amigo tan proclive como yo a empezar hablando de una cosa y terminar en el bosque de Sherwood, incluso de charla con Robin Hood.

Solo me queda hacer una advertencia, como no tenía previsto publicar esta novela, con tanto diálogo que parece un guion de cine o una obra de teatro, quizá encontréis en ella cosas de alguna de las tres ya publicadas pero escritas después. Por favor, no lo achaquéis a mi falta de imaginación, sino a eso que os decía antes, va a ser que el tiempo no existe.

Con un enorme cariño y agradecimiento a todas vosotras porque hacéis posible mi modesta aventura literaria.

Cristina Buhigas

Un año para despertar

1

—Esto no puede ser y, además, es imposible.

Yo estaba llorando; pero tuve la lucidez suficiente para darme cuenta de la falta de originalidad de la frase. Podía haberse esforzado más al buscar una explicación para poner fin a nuestra historia, pero no lo hizo. Bien mirado, quizá para él era suficiente.

—Tú estás muy tranquilo —dije entre sollozos—. Estás muy tranquilo porque tienes el convencimiento de que, cuando quieras, me vas a tener. No te das cuenta de que yo ahora puedo pensar que te voy a querer siempre; pero las cosas no son eternas, pueden durar siglos o pueden durar tres días.

Me miró con aquellos ojos que llevaban más de diez años enamorándome, cogió mi mano derecha y la besó despacio, dejándome sentir la presión de sus labios. Como siempre que me tocaba, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba allí, dentro del coche, a las dos de la tarde. Lloraba porque era el fin y, sin embargo, sentí como se humedecía mi vagina. Me habría acostado con él en mitad de la calle.

Naturalmente, él tendría que haber querido, pero había decidido sacrificarse. Salió del coche y se fue.

2

Tres días después —era 25 de octubre de 1989—, setenta y dos horas de desesperación se acumulaban sobre mis espaldas. Trabajaba, vivía, reía, pero en mi cabeza solo había dos imágenes, la de la despedida y la de su cuerpo sobre el mío la única vez que nos acostamos. En mis oídos sonaba su voz repitiendo «tanto tiempo, tanto tiempo». Nos habíamos deseado durante años, pero César había decidido que solo disfrutásemos una vez el uno del otro, más habría resultado peligroso para su matrimonio. Como decía mi amiga Alicia, «ya sabes, los hombres siguen la doctrina franquista: la familia, el sindicato y el municipio».

Aquel mismo día, conocí a Pablo en una comparecencia del ministro de Cultura en el Congreso. En realidad, ya le había visto por la redacción, pero no tenía ni la más mínima idea de quién era y no me había parado a pensar si me parecía atractivo. Solo tenía tiempo para regodearme en mi desgracia.

—¿Quieres solo fotos del ministro o también del resto de la mesa?

Le miré. No era muy alto, tenía el pelo rizado y los ojos inquisitivos sobre una nariz aguileña.

Contesté automáticamente y seguí tomando notas. Él dejó el macuto junto a mí y se fue a hacer las fotos.

Volvió en seguida y se agachó a mi lado a guardar la cámara.

—¿Te vuelves ya al periódico? —preguntó.

—No, tengo que quedarme hasta que termine este rollo.

Yo llevaba una falda no demasiado corta, pero que, al sentarme y cruzar las piernas se había subido bastante. Se colgó la bolsa del hombro y, con naturalidad, se apoyó en mi muslo para levantarse. Desperté del letargo de tres días y me pregunté: «¿Este tío quiere meter mano o es que le cuesta trabajo levantarse?». Cuando llegué a la conclusión de que me había gustado el tacto de su mano, él ya había desaparecido.

A las tres de la tarde llegué a la redacción y había olvidado por completo el episodio. La nave estaba casi del todo vacía y empecé a creer que me iba a tocar comer sola, algo que, en mi estado de ánimo, estaba completamente contraindicado.

—¿Has comido ya?

Era el fotógrafo que me había puesto la mano en el muslo y me hablaba con una sonrisa encantadora y absolutamente inocente. Nos fuimos juntos a comer. Entre conversaciones intrascendentes, empezamos a mirarnos a los ojos y él alargó la mano por encima de la mesa para tocar la mía en varias ocasiones.

Me negaba a creer que algo estuviese pasando. Aquel chico era más joven que yo y empezaba a resultarme atractivo; pero yo estaba segura de que, en mi estado de depresión, era incapaz de gustar a nadie.

Volvimos al periódico y, por el camino, él empezó a adoptar una actitud de conquistador convencional que me desagradó.

—Hace frío —dijo, y yo, solo para llevarle la contraria me apresuré a contestar.

—Yo nunca tengo frío.

—Entonces, me tendré que arrimar mucho a ti.

Su mirada se hizo lasciva y me resultó tan inquietante que, al llegar a la redacción, tuve que hacer un enorme esfuerzo para olvidar el episodio. El caso es que lo conseguí, porque, cuando él se me acercó por la espalda a media tarde, yo ni siquiera me acordaba de su existencia.

Estaba sentada frente al ordenador, escribiendo un titular, y él prácticamente apoyó su cabeza en mi hombro. Su aliento me rozaba el cuello mientras hablaba y, en ese momento, supe que iba a tener que acostarme con él.

—¿Te tomas una copa cuando salgas?

—No puedo. Tengo que irme a casa —respondí. Me moría de ganas de estar con él, pero tenía terror a equivocarme. No albergaba ni la más mínima fe en mi capacidad de seducir a alguien.

No le hice insistir demasiado. Una hora después estábamos sentados en un bar de decoración seudotropical.

—Me he quedado impresionado de la de cosas que teníamos en común cuando hablamos a la hora de comer. Necesitaba seguir la conversación contigo.

Me limité a sonreír y a sacar el tema de los compañeros del trabajo, luchaba por recuperar la seguridad de la intrascendencia; pero él no me dejaba.

—Tengo la sensación de que tú me entiendes —dijo, mirándome fijamente—. Yo quiero vivir deprisa, cuando algo me gusta, necesito cogerlo en seguida.

—Pero, a veces, hay que tener cuidado. Si corres demasiado, las personas se asustan.

Según terminé la frase, comprendí lo que estaba pasando: yo estaba aterrorizada. Y lo estaba porque había comenzado a desear a aquel hombre de una forma absurda e irracional. Me había enterado de su nombre hacía unas pocas horas, no sabía nada de su vida, pero su presencia me hacía temblar. Me agarró las manos y comencé a acariciárselas, seguir el contorno de sus dedos me excitaba.

—Vámonos a otro sitio —dijo.

—No, tengo que volver a casa, mi hija está esperándome —contesté, mientras le apretaba las manos con desesperación.

Se acercó y, con voracidad, besó mi cuello y empezó a lamerme la oreja. Me aparté, no porque no me gustase, sino porque estaba convencida de que iba a entrar alguien conocido.

—Si quieres, quedamos el lunes —le dije—. Te invito a comer en casa.

Se revolvió desesperado:

—¿Por qué el lunes? ¿por qué no mañana?

—Mañana no puedo. El sábado me voy a París. Es una cosa de trabajo. Salgo a las siete de la mañana y tengo que acostarme temprano.

—Ahora que te he encontrado, no quiero esperar al lunes —aseguró contundente.

Salimos del bar y yo me dirigí hacia el coche. Se negó a marcharse y, cuando iba a abrir la puerta, me abrazó. Su boca parecía que estaba hecha a la medida de la mía. Me besaba y me mordía a un tiempo y, en unos instantes, sentí su pene erecto contra mi vientre. Le solté, entré en el coche y le abrí la otra puerta. Se tiró sobre mí. Mientras me besaba, acariciaba mis muslos, cada vez más hacia arriba, metiendo la mano por debajo de la falda.

Arranqué. Quería huir de allí. Temía que nos encontrásemos con cualquier compañero. Él seguía acariciándome, cuando tocó mis pechos por primera vez, sentí que los pezones se habían conectado con mi coño y una especie de corriente eléctrica me descargó en las ingles.

—¿Dónde podemos ir? —preguntó desesperado.

—A mi casa no, porque está mi hija —contesté y, mientras conducía, puse mi mano en su bragueta.

Su polla parecía grande y estaba a punto de salirse del vaquero.

—Vamos a algún sitio ¿no hay un parque o un descampado? —insistió.

Entonces se hizo la luz en mi cerebro. No sé cómo, habíamos llegado cerca de la M-30, y se me ocurrió un sitio.

—¡Ya sé a dónde ir! —grité y giré el volante violentamente.

Llegamos a los jardines de la entrada del cementerio de la Almudena y aparqué. Los árboles daban algo de intimidad, pero había varias farolas que iluminaban bastante.

—¿Aquí? —preguntó— ¡Nos puede ver todo el mundo!

Arañé los restos de dignidad que me quedaban y giré la llave en el contacto.

—Pues nos vamos. Te dejo en el metro.

Me miró como sin creer que eso fuera posible y se echó a reír. Cerró el seguro de su puerta y el de la mía, restregándose contra mi cuerpo. Se volvió hacia la tapia y, con un gesto torero, dijo:

—¡Va por ustedes!

Nos arrojamos uno en brazos del otro entre carcajadas. Teníamos mucha prisa y no nos paramos más que en uno o dos besos. Yo quería ver sus genitales y empecé a desabrocharle los botones del pantalón con ansia. Él parecía tener la misma urgencia y me levantó el jersey a tirones. Mientras me besaba, me sacó los pechos del sujetador.

—Nunca había tocado unas tetas tan grandes como estas.

—¿De veras?

Sentí un deseo imperioso de ver su cuerpo, terminé de desabrocharle la bragueta y no tuve que sacar el pene, se escapó solo. Era el de mayor diámetro que había visto en mi vida. Me agaché hasta él y, cuando cerré los labios a su alrededor, me di cuenta de que ahí abajo los músculos se me contraían espontáneamente.

—Me encanta como me lo haces —dijo y, de pronto, me agarró la cabeza con las manos y me arrancó de entre sus piernas. Me miró de hito en hito, le temblaban los labios.

—Te gusta hacerlo, ¿verdad? —No era una pregunta, sino la exclamación de alguien que no es capaz de creerse una evidencia.

—Claro que me gusta —contesté—, si no me gustara no lo haría. ¡Suéltame y deja que siga mamando esta polla tan grande que tienes!

Me abalancé sobre sus caderas. Al principio solo había introducido en mi boca la punta del glande, pero ahora bajé los labios hasta donde pude. No llegué a la base, porque me ahogaba. No necesité mucho tiempo para que eyaculara. Parecía desearlo tanto, que, en menos de un minuto, su semen estuvo en mi boca. No quise tragarlo, me pareció que no teníamos suficiente confianza como para hacerlo, y lo dejé resbalar hasta sus testículos.

Se incorporó bruscamente como si no hubiese pasado nada, se limpió con la camisa y, mientras, me miró con picardía:

—Me subo los pantalones y sigo, ¿eh?

Mientras su boca me recorría el cuello, sus manos me acariciaban los muslos. Empezó a morderme los pezones y, al mismo tiempo, intentó bajarme las bragas. Yo estaba en un punto de excitación que hacía meses que no experimentaba, pero, de pronto pegué un respingo: acababa de recordar que estaba en el último día de la menstruación, llevaba puesto un tampón y creí que debía advertirle.

—No sigas por ahí. Estoy con la regla.

—¿Y entonces qué hago? ¡Quiero que tú también te corras!

Parecía sinceramente preocupado por mi satisfacción y comenzó a inspirarme ternura.

—Chúpame los pezones y sigue acariciándome. A lo mejor lo consigues.

Se empleó a fondo. Succionó mi pezón izquierdo con tanta fuerza que sentí que me lo arrancaba. Al mismo tiempo, con la mano izquierda acariciaba mi otro pecho y, con la derecha, se dedicaba a la parte interior de los muslos. «Se ve que tiene práctica de hacerlo en un coche», pensé y me abandoné al placer.

Creo que tardé menos tiempo que él en llegar al orgasmo y, dadas las circunstancias, tuve bastante mérito. Moví las caderas y contraje los músculos de la vagina, pero la realidad es que lo más efectivo eran sus caricias, mi piel ardía donde la tocaban sus dedos.

—Ha sido la primera vez que me he corrido con un tampón dentro —dije, y los dos nos reímos con ganas.

Súbitamente me di cuenta de la realidad de la situación: acababa de tener relaciones sexuales con algo peor que un desconocido, con un compañero de trabajo.

—Como se entere alguien en el periódico, te capo.

La amenaza era totalmente seria y como tal se la tomó.

—No te preocupes. Nadie va a saberlo.

Entonces, tuve otra necesidad, la de explicarle que yo no era de las que se van acostando con todo el mundo, que lo de esa noche era algo atípico, que yo era una señora seria. Hizo como si se lo creyera y, a su vez, se sintió en la necesidad de puntualizar algo:

—Yo puedo llegar a cogerte mucho cariño, pero estoy seguro de que no me voy a enamorar de ti.

Sentí un alivio inmenso al escucharle.

—Yo también estoy segura de eso. No me voy a enamorar de ti —dije.

Le estaba acariciando la oreja con la punta del dedo índice y él me miraba con una mezcla de satisfacción y malicia.

—¿Lo del lunes sigue en pie? —preguntó.

—¡Claro que sí! —respondí riendo.

—Es que estoy impaciente por acostarme contigo... de verdad.

Me besó con tanta pasión como hacía dos horas al lado del coche y yo descubrí que me moría de ganas por que llegara el lunes, quería sentir como me penetraba aquella polla tan agradecida que había tenido entre los labios.

3

—¿Alicia? soy Beatriz.

—¡Hola, Bea! ¿cómo estás?

Su voz sonaba preocupada. Sabía que yo llevaba dos meses de lucha con César para que comprendiera que, si estábamos enamorados hacía diez años, no debíamos dejarlo precisamente cuando nos lo habíamos confesado. Sabía que yo había perdido aquella guerra y que, cuando el día anterior la había llamado por teléfono, llevaba dos noches sin dormir.

—¡De puta madre! —contesté.

El respingo de Alicia se notó a través del teléfono y preguntó lo único verosímil que se le ocurrió para justificar mi alegría:

—¿Te ha llamado César?

—No.

—¿Os habéis visto? —El tono de sorpresa era mucho más agudo.

—¡No!

—¿Entonces…?

—Mira, no te lo voy a explicar por el teléfono. Si quieres saber más, doy una rueda de prensa en el Vips de Velázquez a las dos y media.

—¿Qué dices? ¿te ha dado un ataque? —Alicia estaba alcanzando unas cotas de sorpresa inusitadas.

—Tranquilízate. No me pasa nada malo.

—¿Y eso de la rueda de prensa...? —preguntó cautelosa.

Me eché a reír y le expliqué:

—Es que he quedado a comer con Paula, Charo y Marina. Así os cuento a todas a la vez lo que me pasó ayer.

—¿Y qué te ha pasado?

—Nada malo.

Se impacientó.

—Titulares… ¡quiero titulares! —dijo apremiante.

—Tu amiga Beatriz ha ligado —respondí en un tono aséptico.

—¿Le conozco? —preguntó interrumpiéndome.

—¡No! y no te lo quiero explicar ahora. ¿Vienes a la comida?

—¡Eso no me lo pierdo ni por un polvo con Harrison Ford!

Hice mi entrada en el Vips como si saliera al escenario del Teatro Real y mis cuatro amigas, que habían llegado mucho antes, empezaron a disparar preguntas.

—¿Quién es?

—¿Es guapo?

—¿Es de la profesión?

—¿De qué le conoces?

—¡Ya vale! —les hice callar—. Esto es una rueda de prensa: yo primero cuento la historia y luego vosotras preguntáis lo que no os quede claro.

Narré la aventura del día anterior con todo lujo de detalles. Escucharon llenas de excitación y solo interrumpieron para reclamar algunas precisiones.

—¿Y cómo la tenía de grande? Dame un punto de referencia —dijo Marina, que tenía muy poca imaginación.

—No sé.

Miré a mi alrededor, encontré un vaso de los de refresco y, sin mucho convencimiento, lo señalé.

—Más o menos así, no de largo, el vaso es pequeño, sino de... volumen —describí.

La mayoría abrió los ojos como platos.

—¿No lo has soñado? —preguntó Paula, la más realista.

Negué con el gesto y expliqué que tampoco estaba borracha la noche anterior. Se miraron unas a otras y el ambiente adquirió una nota de seriedad. Nos conocíamos hacía tiempo, habíamos trabajado juntas y todas sabíamos la vida de todas. Alicia hizo, como acostumbraba la pregunta crucial.

—¿Qué pasa con lo de César?

Me paré a pensarlo y sentí que el dolor de los días anteriores volvía a aparecer; pero, instantáneamente, me di cuenta de algo muy importante: desde que había besado a Pablo junto a mi coche, no me había acordado de César. Mi primer sentimiento al despertarme aquella mañana había sido de impaciencia por la cita del lunes y, cuando en el periódico me crucé con Pablo y nos miramos sin saludarnos, había tenido que controlarme para que mi excitación no fuese evidente.

—Sigues enamorada de César, ¿verdad? —Charo preguntó mirándome con cariño.

—Claro que sí —respondí casi ofendida—. Lo que sucede es que he encontrado un tío que me encanta sexualmente y eso me ha servido para salir del abismo. ¡Esta noche ha sido la primera que he dormido bien desde antes del verano!

—Me alegro mucho por ti —dijo Charo.

—Disfruta todo lo que puedas, tía —añadió Paula.

—¡Además, si lo hace mejor que el otro...! —enfatizó Marina.

—De lo que se trata —sentenció Alicia lentamente— es de que no te haga sufrir.

4

Aquella noche, Alicia se vino a tomar un café a mi casa. Yo había dejado a mi hija en casa de mis padres porque me iba de viaje al día siguiente, pero, aunque tenía que madrugar, eran las diez y media de la noche y no paraba de analizar mis sentimientos sobre lo ocurrido una y otra vez. Estaba muy alterada porque, por la tarde, había visto varias veces a Pablo. Cada una de ellas se me había acelerado el pulso y, cada una de ellas, él me había mirado intensamente, aunque sin dirigirme la palabra. Lo habíamos pactado la noche anterior: «En el periódico no podemos pasar de no conocernos a ser amigos, tenemos que hacerlo poco a poco», había dicho yo y él estuvo de acuerdo.

—¡No sabes cómo me pongo cuando le veo! ¡Me lo tiraría allí mismo! —insistía, como si Alicia no me creyera.

El teléfono sonó y descolgué convencida de que era él.

—Beatriz, soy Pablo.

—Hola —contesté, y miré a Alicia haciendo un gesto que significaba «es él».

—¿Estás sola?

—Claro que estoy sola —Alicia se tapó la boca con la mano para reírse.

—En el periódico no me has hecho ni caso —dijo Pablo quejoso—. Eres una cabrona.

—Habíamos quedado en eso —afirmé con voz sugerente y conseguí la respuesta que buscaba.

—También hemos quedado en tu casa el lunes...

—Sí. Te esperaré... con una buena comida.

—No quiero comer. Quiero follarte.

Le deseaba. Quería decírselo, pero me dio vergüenza delante de mi amiga.

—Quiero volver a morderte los pezones —insistió.

Salí por el único sitio que podía, sin sentirme ridícula ni con ella ni con él.

—Espérate al lunes —dije.

—Acuérdate de mí en París; aunque sea un poquito.

Su cambio de estrategia me inquietó. Estaba firmemente decidida a que solo fuese un asunto de sexo, no quería sufrir un nuevo desengaño. Si tenía que pasarlo mal, prefería que fuese por el mismo hombre que hasta ahora. Corté la conversación tajante:

—Es un viaje de trabajo y no voy a tener tiempo de acordarme de nadie.

Las dos horas libres que tuve en París las utilicé para comprarle una corbata.

5

—Así que te has acordado de mí —al decirlo me agarró por la cintura y me atrajo hacia su cuerpo hasta que se juntaron nuestras caderas.

Había entrado en mi casa casi sin mirarme. Dejó el macuto en el suelo y yo me acerqué a él con el paquete en la mano. Cuando comprendió que era un regalo, se entusiasmó como un niño. Parecía que hacía años que nadie le regalaba nada. Acercó su boca a la mía lentamente, yo saqué la lengua y, cuando iba a cerrar sus labios sobre ella, la eché hacia atrás y cerré la boca de golpe.

—¡Eres una hija de puta! —aseguró y me besó violentamente.

Su lengua parecía acostumbrada a moverse entre mis dientes. Sus manos descendieron hacia mis caderas y me subió la falda sin dejar de besarme. Con la punta de los dedos me acarició las ingles, yo empecé a mover todo mi cuerpo hacia él, notaba su pene contra mí y deseaba sentirlo dentro. Cuando deslizó los dedos por debajo de mi ropa interior y tocó la humedad del pubis, me miró, sorprendido.

—Estás empapada...

—¿Te extraña? —pregunté, moviéndome para sentir mejor el roce de sus dedos.

—Sí, te has dado mucha prisa.

—Porque me gustas mucho.

Me desabrochó la blusa despacio, mirándome intensamente y yo empecé a quitarle la ropa con urgencia.

—¡Quiero ver tu cuerpo! —casi grité.

Me sujetó las manos y no me dejó tocarle hasta que me quitó la falda y la blusa. Caí sobre la cama con las bragas y el sujetador puesto y las piernas abiertas. Él estaba de pie entre ellas. Se quitó la camisa, se desabrochó los pantalones despacio y se los bajó junto con los calzoncillos. Estaba delgado, pero era fuerte, tenía la musculatura bien marcada y la cantidad justa de vello en el pecho. A la altura de mi cara estaba su miembro erecto.

—Ya me has visto... ¿Qué te parezco? —sonreía con picardía. Estaba allí, con los brazos en jarras y mirándome desafiante.

No contesté y le cogí la polla entre el índice y el pulgar de la mano derecha. Lentamente los moví arriba y abajo. Se tiró sobre mí y hundió la cabeza entre mis pechos, mordiéndolos. Me deslicé hacia abajo y atrapé con la boca la punta del glande. Sus piernas estaban ahora a los dos lados de mi cabeza. Se echó hacia atrás, mientras yo le chupaba y buscó mi pubis con la mano.

—¡Quítate toda la ropa! —lo dijo susurrando, pero era una orden.

Nos separamos y terminé de desnudarme. Él se tumbó boca arriba y yo me senté encima.

—Quiero metértela —su mirada, de tan intensa, resultaba maléfica.

Yo me movía encima de sus genitales, los rozaba con el clítoris, pero evitaba la penetración.

—No voy a dejarte —amenacé—. Quiero que lo desees tanto que no puedas soportarlo.

—La que no vas a poder soportarlo eres tú —aseguró y sonrió, mientras me acariciaba, bajando despacio las manos desde la punta de mis pezones hasta las caderas. Después las movió hacia delante, acercándolas al pubis, sin llegar a tocarlo.

Solo pude aguantar unos segundos. Me incorporé un poco sobre las rodillas, cogí el pene con la mano y me dejé caer sobre él. Cuando lo sentí entrar, me sorprendí agitada por el orgasmo más intenso que nunca había experimentado.

—¡Te estás corriendo! —anunció tan sorprendido como yo.

Empecé a reírme, mientras me movía sobre él y conseguía oleadas de placer, que parecía que no iban a terminar nunca. Me hizo girar y se puso sobre mí. Al hacerlo, salió de mí y me desesperé:

—No me la quites —supliqué— ¡Métemela otra vez!

Me penetró de nuevo. Levantó mis piernas y las sujetó con los brazos, mientras arremetía una y otra vez.

—No me dejas moverme —protesté.

—Ni falta que hace que te muevas. Voy a hacer que te corras un montón de veces. ¡Ya lo estás haciendo!

Me incorporé hasta donde pude y le mordí el cuello. Buscó mis labios y, cuando le metí la lengua en la boca, tiró de ella como si quisiera tragársela. Me dejó bajar las piernas y, entonces, nuestros movimientos se hicieron más fuertes, sentía los huesos de su pubis clavarse contra los del mío. De pronto se derrumbó sobre mí, puso la boca abierta contra mi cuello y se estremeció violentamente. Sentí como el semen fluía dentro de mí. Desde que había empezado a follarme, el placer no me había abandonado, pero, en aquel momento se hizo todavía más intenso, mis manos temblaron sobre su espalda y los ojos se me llenaron de lágrimas.

Cuando los dos nos relajamos abrazados, sentí que el miedo que había experimentado hacía cuatro días en aquel bar, volvía con más fuerza. Probablemente esta era solo una historia de sexo, pero había en ella algo de predestinación que me aterrorizaba. De repente me oí decir:

—No vamos a enamorarnos; pero entre nosotros hay magia.

Se incorporó y me miró con ternura.

—¡Claro que hay magia, un huevo de magia! —aseguró y me besó la cara, con besos pequeños e inocentes, mientras seguía dentro de mí.

6

—¿Eres feliz o solo lo pareces?

Me volví hacia Alberto sorprendida y esbocé una sonrisa. Era un redactor de deportes del periódico con el que siempre bromeaba. De la polémica profesional respecto a la importancia del deporte sobre la cultura o de la cultura sobre el deporte, inevitablemente pasábamos a discutir de sexo. Sin decirlo, estaba claro que hablábamos de nosotros, pero, en casi un año que nos conocíamos, ni siquiera habíamos tomado un café fuera de la redacción. Aquella vez su pregunta me sorprendió porque no estaba en la línea habitual.

—¿Necesitas pensarlo? —insistió.

—Casi sí —dije.

Por la cabeza me pasaron los sucesos de los últimos días y comparé mi estado de ánimo con el que había sido habitual desde el mes de mayo. Entonces pude responder segura.

—Creo que estoy bastante cerca de ser feliz y, desde luego, estoy contenta.

—Me alegro mucho. En serio, me alegro mucho, porque últimamente me preocupabas. Hasta tenías mala cara, ojeras... Sin embargo, hoy te he visto estupenda. ¡Hasta andas de forma diferente!

—¿Con poderío? —inquirí, enderezándome y sacando pecho.

Se rio a carcajadas. Era un hombre grande y velludo, que parecía tener seis o siete años más de los 25 que en realidad acababa de cumplir.

—Mira rica, tú podrás estar triste o alegre, pero el poderío no lo pierdes nunca —afirmó y me miró entrecerrando los ojos con malicia, dispuesto a comenzar una de nuestras tradicionales discusiones de doble sentido.

—Es el impulso de la sabiduría, que me alza sobre la fuerza bruta de los que son como tú —contesté y miré hacia el fondo de la redacción.

Pablo acababa de entrar y me puse tan nerviosa como cada vez que le veía. Los nervios tenían un doble origen: temor a que alguien notase lo que había entre nosotros y, lo más importante, angustia, al comprobar una vez más que me estaba obsesionando con aquel hombre.

Alberto había contestado con una de sus habituales frases ingeniosas; pero yo no la había escuchado.

Volví a mi mesa y, a los pocos segundos, sonó el teléfono.

—Soy yo —dijo Pablo y a mí me pareció una aclaración estúpida.

—Ya sabía que eras tú.

—¿Me invitas a comer el sábado?

—Claro que sí. —Por mi cabeza empezaron a pasar imágenes de lo que podía suceder el sábado.