Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

¿Es el amor compatible con varias relaciones sexuales? ¿La infidelidad es un obstáculo para el desarrollo de una pareja? Sara vive una larga y apasionada historia amorosa con un hombre casado, que le hace preguntarse cuales son las fronteras de la fidelidad y del compromiso entre dos personas. La incertidumbre ante el futuro y el miedo a la soledad, la llevan a encadenar relaciones sexuales que la sorprenden, pues no sólo son muy gratificantes, sino que le aportan un gran contenido de amistad y complicidad. La trayectoria sentimental de esta mujer, madura e inteligente, da varios vuelcos inesperados que la llevan a conocerse mejor a sí misma, a entender la idiosincrasia masculina y a replantearse su forma de actuar en el amor, lejos de los convencionalismos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Dirección editorial: Ángel Jiménez

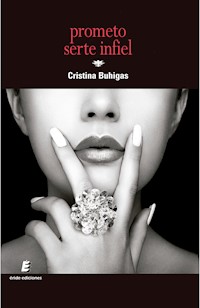

Prometo serte infiel

Edición eBook, febrero 2023

© Cristina Buhigas

© Éride ediciones, 2023

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-19485-38-0

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Cristina Buhigas, periodista de amplia trayectoria (Pueblo, La Economía 16, Cambio 16, La Gaceta de losNegocios, agencia Europa Press, La Clave y Público), apasionada lectora, como atestiguan sus estudios de Literatura Hispánica, publica su primera novela en solitario, Prometo serte infiel, tras el éxito de Desde la piel, que escribió a cuatro manos con Ignacio Ramón Martín Vega. Lo mismo que aquella, esta es una novela erótica, un género en el que la autora se mueve con naturalidad, creando una trama que engancha al lector de principio a fin.

«De su ser individual y único emanaban efluvios, vibraciones, que ella no hubiera confundido jamás con los de ninguna otra persona: una energía masculina seca, vital, poderosa e intensa como los vientos que descienden de las nieves en cierta estación, justo antes de la época en que se esperan las nuevas nevadas».

Doris Lessing

«El instinto erótico pertenece a la naturaleza original del hombre.

Está relacionado con la más alta forma de espíritu».

Carl G. Jung

Hoy

Estoy en un momento en el que parece que los últimos trece años de mi vida no han existido y he vuelto al punto de partida. Temo que todo se desarrolle de nuevo como entonces; que ahora, que he recuperado el equilibrio emocional, que a diario todo discurre por caminos de placidez, vuelva la situación que me llevó primero a la inquietud y luego me arrastró hasta la angustia y a un pozo de desesperación. Sería muy fácil no acudir a la cita de mañana, pero hay un sentimiento hondo que me lleva a desafiar el riesgo. Se llama ilusión. Sí, después de tanto tiempo, la ilusión juvenil e inconsciente ha vuelto. No he perdido la memoria, recuerdo todos los acontecimientos, todos los momentos en los que el dolor me rompía por dentro; pero también todos en los que el amor y la pasión me llevaron a la cima de las sensaciones y de la compenetración con un hombre que, cuando le vi por primera vez, era exactamente como había imaginado en mi ya lejana adolescencia, el que sería mi pareja.

Trece años atrás

1

Se sentó a mi izquierda en la mesa redonda para diez personas, en la cena de aquel congreso de marketing y publicidad en Salamanca, y mi primer pensamiento fue «¡Qué suerte he tenido!». Era moreno, muy alto y delgadísimo, tenía unos intensos ojos oscuros y una boca sensual, de labios gruesos. Me fijé en sus manos al desdoblar la servilleta, eran fuertes pero delgadas y tenía los dedos tan largos que me hizo sentir que me tocaban sin moverse del sitio. Le había visto por la tarde hablando con un grupo de gente y tuve la sensación de que me miraba desde lejos. Fue solo un instante, pero su mirada me provocó una inmediata fantasía de cómo sería sentirme atrapada por aquellos brazos largos enfundados en una chaqueta de mezclilla. Luego le había perdido de vista, habían transcurrido las conferencias y, cuando me había resignado a una cena anodina y a una conversación intrascendente con los poco interesantes compañeros de mesa, el único asiento libre lo había ocupado él.

—Me he entretenido hablando por teléfono, ¡Creía que me quedaba sin sitio para cenar! Soy Álvaro, ¿tú…?

Mientras se colocaba la servilleta sobre los muslos, su rodilla derecha rozó mi izquierda. No me lo tomé como una insinuación, era normal que eso sucediera con alguien de piernas tan largas. Me miró y me sonrió ampliamente, su gesto rezumaba naturalidad.

—Yo soy Sara— respondí, también con una gran sonrisa.

Desde aquel instante el resto de los comensales de la mesa y todo el comedor literalmente desaparecieron para mí. Aquel hombre de voz grave y untuosa y yo nos convertimos en habitantes de una burbuja aislada por completo del resto del mundo. No recuerdo lo que comimos, sí que bebí mucha agua porque ni él ni yo parábamos de hablar. Empezamos por nuestros trabajos y seguimos por distintos vericuetos profesionales que desembocaron en nuestros gustos literarios o cinematográficos, en nuestros viajes, en nuestras respectivas anécdotas de la infancia. Reíamos y nos mirábamos con complicidad.

Me contó que había estudiado Arquitectura, pero que una serie de casualidades le habían llevado a la creación publicitaria; trabajaba en una de las mayores empresas del ramo y solo se quejaba de que tenía tanto trabajo que no podía dedicar más tiempo a la lectura y a salir al campo o a esquiar, su deporte favorito. Yo le conté mi trayectoria en el mundo de la comunicación que, tras acabar la carrera, me había llevado a una empresa dedicada al marketing y a la prestación de servicios a clientes, desde la puesta en marcha de eventos a la creación de páginas web, y confesé que vivía prácticamente en el trabajo. Me parecía que tenía más o menos mi edad, cuarenta y cuatro años. Quizá fuera algo mayor porque había bastantes canas en su pelo negro, pensé, aunque inmediatamente tuve que admitir que debajo de mi tinte rojizo había también muchos cabellos blancos.

Mientras hablábamos le sostuve la mirada en varias ocasiones. Él tampoco la apartaba, solo lo hacía para descender a mi escote. Cada vez que ponía los ojos en él me sentía deseada y me costaba controlar la voz para no parecer demasiado sugerente o entregada. Yo quería mantener una actitud de normalidad y cada segundo me resultaba más difícil. Quería ligarme a aquel hombre, por supuesto, nunca fui una mojigata y mi historia sentimental a esas alturas de mi vida podía dar para varios tomos, pero intentaba que él no me viera como una presa fácil.

Cuando ya estábamos terminando el segundo plato, Álvaro subió un escalón en la intimidad de la conversación.

—No sabes cuánto me alegro de haberte encontrado… En estos sitios es tan difícil conocer a alguien interesante. —Me miraba de forma que no parecía estar interesado en nada que no fuera quitarme la ropa.

—Yo también me alegro. Toda la gente en estos congresos está cortada por el patrón de «quiero relacionarme para encontrar un curro mejor», van de modernos e intelectuales y solo son unos fatuos —para decir esto bajé la voz, como si no quisiera que me escuchara nadie, me acerqué a su oído y puse un segundo la mano izquierda sobre su hombro.

Entendió el mensaje. Su rodilla rozó por segunda vez la mía bajo la mesa y esa vez no fue por casualidad, porque se quedó allí, sin moverse.

—Entonces, ¿tienes ganas de volver a Madrid? —preguntó.

—Esta noche ya no vamos a volver… —Le miré insinuante, esbozando una sonrisa.

—Yo solo vengo a este congreso porque es de los más importantes y me obliga mi responsabilidad en la empresa. De los demás me escaqueo porque no me gusta que pase ni un día sin ver a mi hija. Pero esta vez creo que ha merecido la pena no dormir en casa…

Intenté disimular el impacto que había supuesto enterarme de que tenía una hija, con lo que lo más probable es que estuviera casado. El muy cabrón había encontrado la forma de darme dos informaciones esenciales: «no soy un hombre libre» y «me gustaría acostarme contigo». Decidí hacer como que no me había enterado de la segunda.

—¡Una hija! qué bien, ¿es muy pequeña?

—Según lo que entiendas por pequeña, siete años. Y tú ¿tienes hijos?

—No. Estuve casada. Al principio lo intentamos y no vinieron. Al final, me alegré de no tenerlos porque el divorcio fue mucho más fácil. No los echo de menos porque llevo una vida muy… atareada —terminé la frase en un tono pícaro, con lo que quedó claro que no me dedicaba precisamente a hacer punto en el tiempo que el trabajo me dejaba libre.

—Yo no estoy divorciado —dijo.

—Curiosa manera de decir que estás casado —afirmé, sinceramente sorprendida de la frase que había elegido.

—Considero que el divorcio es algo que no se puede contemplar cuando hay hijos. Sería un fracaso.

Procesé con rapidez lo que estaba diciéndome y llegué a la conclusión de que Álvaro era un conservador respecto a la familia, que la concebía desde un punto de vista extremadamente tradicional y que, al mismo tiempo, era un cara dura que estaba abierto a, digamos, intimar con alguien, dejando claro que nunca tendría una relación consolidada aparte de la que ya existía con su mujer.

—El fracaso no es romper un matrimonio que no funciona; el fracaso es mantenerlo —respondí veloz—. Yo no hubiera soportado seguir viviendo con alguien que no me hacía feliz, con quien la comunicación no existía en ningún sentido.

—Porque no tenías hijos —contestó impertérrito.

Nos trajeron el postre, recuerdo que tenía algo de chocolate, un ingrediente esencial para devolverme al mundo del deseo y la conquista. Decidí abandonar la trascendencia y volver a hablar de cosas agradables. Al fin y al cabo, qué me importaba el estado civil de un hombre con el que a lo mejor me iba a acostar una vez en la vida… o ninguna. Él debió de pensar lo mismo y se anticipó en tomar la palabra.

—Sabes, Sara, te pareces a mi primera novia, la de los 18 años…

Se quedó mirándome con aquellos jugosos labios entreabiertos y con aquellos ojos negros brillando.

Le devolví la mirada cariñosa y al girarme hacia él nuestras rodillas se acariciaron.

—¿Y qué fue de ella?

—La dejé porque no la consideré adecuada, no estudiaba, su familia no estaba bien situada —hizo una larga pausa, como recordando—, pero me gustaba mucho, con ese pelo rizado, esos ojos verdosos, tan menuda, pero tan redonda y sensual… Como tú.

Terminó contundente y yo me quedé colgada de sus ojos, aunque entendí perfectamente sus palabras.

Comprendí que, además de un conservador en cuanto a su visión del matrimonio y los hijos, también era un materialista y un egoísta capaz de abandonar a la mujer que amaba para buscar a alguien con más dinero o posición social, algo que, por otra parte, me resultaba desgraciadamente familiar. De momento, iba a quedarme solo con la parte de que yo le gustaba porque él también me gustaba a mí, ¡y de qué manera! Todo mi cuerpo palpitaba, incluso sentía físicamente que me estaba humedeciendo allí abajo solo por el contacto en mi muslo de su rodilla, que ahora se movía discreta, pero inexorable, hacia dentro de él.

Trajeron los cafés y los dos nos mantuvimos en silencio unos minutos, mientras la gente de todas las mesas subía el tono de las voces; ya habían cogido confianza con el vino y las conversaciones. Quizá algunos otros también estuvieran planeando una noche de sexo, como Álvaro y yo.

Uno de los organizadores se levantó de la mesa, pidió silencio y anunció que estaba prevista una visita guiada a pie por la ciudad, para acabar tomando una copa no sé dónde. La gente empezó a levantarse ruidosa. Nosotros permanecimos sentados.

—¿Te apetece ir?

—No, ya conozco Salamanca. He estado hace poco y he hecho la visita nocturna; pero, si te apetece a ti, vamos —le respondí.

Su contestación fue levantar el brazo para llamar a un camarero, al que pidió una copa de Pacharán con hielo; yo pedí un segundo té. Nos quedamos solos en el comedor.

—Pacharán… ¿No es una bebida anticuada, un tanto kitsch?

—Me gusta —contestó encogiéndose de hombros.

Su actitud era la de un tipo seguro de sí y que no iba a considerarse ofendido por nada. También la de alguien con sentido del humor, que interpretó mi impertinencia como preludio de la entrega definitiva.

Sacó las piernas de debajo del mantel y las cruzó. El pie que colgaba me pareció un símbolo fálico. Le imité, también me liberé del mantel y crucé las rodillas ante sus ojos. Llevaba falda, zapatos y medias negras. Mi gesto puso por primera vez mis piernas ante él. Las miró detenidamente, luego alzó sus ojos maliciosos hacia el escote que enmarcaba la blusa blanca y frunció los labios en un gesto claro de aprobación. Sin embargo, no seguimos hablando de los territorios de la vida íntima o de las convicciones, volvimos a lo que no era personal. Aprovechando la visita que nuestros compañeros de congreso estaban iniciando, empecé a hablar de arte.

—Lo que más me gusta de Salamanca es la catedral vieja, el románico es mi estilo arquitectónico favorito; en contra de lo que suele decirse, me parece mucho más propicio para la espiritualidad o las emociones trascendentes que el gótico.

Así le abrí la posibilidad de presumir de sus conocimientos, y lo hizo. Durante un tiempo que se me antojó largo pero que no sabría cuantificar, Álvaro habló de arquitectura, de proporciones clásicas, de la relación entre el arte y la publicidad, de lo antiguo trasladado al mundo moderno. Él acunaba su copa en la mano, mientras movía los brazos para reforzar sus explicaciones. A mí me acunaba su voz envolvente.

Hubiéramos podido quedarnos eternamente así, disfrutando de la evidencia de una atracción que iba en aumento sin que habláramos de ella. Nos interrumpió un camarero.

—Perdonen, pero vamos a cerrar el comedor.

Álvaro miró el reloj sorprendido.

—Casi son las doce y media —dijo.

Abandonamos el salón y subimos las escaleras hasta el hall del hotel. Era un antiguo palacio, en el que los pasillos salían hacia las habitaciones desde un claustro isabelino cubierto por una moderna cúpula de cristal. Avanzamos lentamente, él hizo ademán de dirigirme con la mano en mi espalda, pero su movimiento se interrumpió nada más empezar.

Mi habitación estaba hacia la izquierda, me detuve. Sentí que el deseo hacia aquel hombre crecía en mi interior. Me moría de ganas de invitarle a tomar una copa en mi cuarto, pero prefería esperar a que él me lo pidiera. Estábamos de pie, uno frente al otro, en medio del claustro. Yo miraba hacia arriba, él hacia abajo. Mi barbilla estaba a la altura de la mitad de su corbata y mis pechos casi le rozaban la hebilla del cinturón. «Adelante, Sarita», me dije, animándome a tomar la iniciativa para disfrutar de aquella noche, pero tan pronto como lo pensé decidí hacer lo contrario. Me di cuenta de que aquel hombre merecía la pena, de que si no llegaba a ser mi amante podría ser mi amigo y que preferiría eso a que se quedara en un solo polvo. Sentí la necesidad de ser importante para él.

—Mañana hay que levantarse pronto para estar en todas las conferencias —dije con la más sensual de mis sonrisas.

Su expresión me reveló su sorpresa. Había creído que ya estaba todo hecho, que yo estaba en la red y que iba a llevarle a mi habitación. Le quedaba la opción de ser él quien abriera el camino al resto de la noche; pero no lo hizo. Recuperó la sonrisa franca, dio un paso atrás y se despidió.

—Entonces, nos vemos mañana. Buenas noches. Descansa —afirmó y adelantó la mano como para rozarme el hombro, pero frenó en el último momento.

—Buenas noches. Que duermas bien —respondí, clavándole la mirada, y me di la vuelta.

Creí sentir sus ojos en mi espalda mientras me dirigía hacia la habitación, pero me obligué a no volverme para comprobarlo.

2

Volví a Madrid conduciendo alegremente, escuchando música y cantando algunos temas. Me había levantado con el tiempo justo para ducharme y maquillarme a todo correr, tomar un café y entrar a la primera conferencia cuando ya estaba empezando. Había tardado en dormirme, dándole vueltas a cada detalle de mi conversación con Álvaro. Desde mi ya olvidado divorcio —mi matrimonio con Raúl había durado menos de cinco años y había terminado cuando yo tenía 32— yo siempre había tenido éxito con los hombres, multitud de relaciones se acumulaban en mi historial. Había encuentros de una sola noche, amigos con derecho a roce durante meses y algún novio con exclusividad que me había durado tres o cuatro años. A todos ellos les había dado algo de amor y mucho de sexo, a bastantes una pasión profunda a ratos y a otros divertida, pero de ninguno había estado tan enganchada como para sentirme mal o para angustiarme cuando pasaban un tiempo sin dar señales de vida. La cosa era muy simple, llamaba a otro de la lista o me buscaba uno nuevo. Que alguien me gustara tanto en el primer encuentro tampoco era una novedad, lo que sí me resultaba diferente era que tanto él como yo hubiéramos pisado el freno cuando todo nos llevaba a la experiencia sexual. Me preguntaba por qué me había asaltado esa necesidad de ser importante para aquel hombre, por qué deseaba perentoriamente que no fuese un polvo de una noche. Caí en el sueño sin encontrar la respuesta.

Cuando entré en la sala de conferencias, abarrotada, vi a Álvaro sentado en línea recta con la puerta, tenía su abrigo y su cartera en el asiento de al lado y me hizo señas mientras quitaba las cosas. Parecía que se había situado allí de forma estratégica para que pudiéramos sentarnos juntos. Me sentí feliz y dueña de la situación. Estaba claro que él reanudaba la labor de conquista, incluso cuando ya era imposible culminarla en el congreso, porque terminaba a las cinco de la tarde y las llaves de las habitaciones ya estaban devueltas.

—Se te han pegado las sábanas —saludó insinuante.

—Tardé en dormirme —reconocí.

Nos miramos sonrientes y se inició un gracioso protocolo de cuchicheos sobre lo que exponía el conferenciante y de bromas sobre el aspecto de los que se sentaban en la mesa que presidía, alternadas con advertencias al silencio que nos hacíamos el uno al otro. Me sentí transportada al pupitre del instituto, cuando mis amigas y yo nos burlábamos de algún profesor o a cuando en la universidad un catedrático me llamó al orden y me dijo: «Señorita, es usted un elemento perturbador». Lo había dicho de una forma que hacía dudar sobre si se refería a mi actitud alborotadora o a mi aspecto y mi forma de vestir.

Tras las conferencias de la mañana, en una comida en plan buffet recuperamos la charla de la noche.

Álvaro se basó primero en lo que había defendido un publicista británico, probablemente para dejar claro su dominio del inglés. Yo, sin presumir, puse en evidencia que también había entendido toda la intervención sin ponerme los cascos de la traducción y pese a haber estado bromeando con él un buen rato. Con el café llegó otra vez la intimidad. Estábamos sentados en unas sillas en una esquina del comedor, junto a unas puertas con espejos.

—Tus muslos están por todas partes —me susurró al oído.

Me pilló por sorpresa, le interrogué con la mirada y él, sonriendo lascivo, señaló hacia las puertas con la cabeza. Cada uno de los paneles reproducía mis piernas cruzadas bajo una falda que había ido subiéndose sin que yo me diera cuenta. Me eché a reír con ganas.

—Ya sabes el dicho: lo que se han de comer los gusanos…

—Que tenga yo la suerte de verlo —terminó parafraseando el refrán.

Por la tarde, cuando llegó la hora de marchar, Álvaro me preguntó cómo volvía a Madrid, con la clara intención de ofrecerse a llevarme. Como le dije que había venido sola en mi coche, se apresuró a proponer que intercambiáramos teléfonos «por si surge algo…» Me resultó cómica su indefinición de qué podría llevarnos a seguir en contacto, pero le di mi número encantada. La perspectiva de que continuara el proceso de lo que yo definía como «acoso y derribo» me resultaba emocionante. Por eso recorrí los kilómetros entre Salamanca y Madrid disfrutando de Sultans of swing y otros himnos rockeros que reforzaban mi estado de ánimo. Me sentía muy atractiva y capaz de que aquel hombre tan rotundamente guapo que acababa de conocer llegara a comer en mi mano… y en cualquier otro sitio de mi geografía personal.

Era viernes, y no esperaba que Álvaro diera señales de vida durante el fin de semana, así que me dediqué a dormir, ordenar ropa y salir con amigas. Llegó el lunes, después el martes y el miércoles, y mi nuevo proyecto masculino seguía sin llamar, con lo que decidí olvidar el encuentro y volver a mi vida habitual. Había hombres en mi agenda, pero ninguno tan apetecible como para tomar la iniciativa de proponer una cena o una copa el viernes o el sábado. Todos eran amigos con los que había tenido varias citas y ninguno me ofrecía ya nada ilusionante, alguno incluso me despertaba tanto aburrimiento como quedarme la tarde del domingo viendo una de esas películas hechas para televisión con historias amorosas manidas. Sucedió lo que me sucedía casi siempre en materia de hombres, la suerte estuvo de mi lado.

Mi jefe de aquel entonces era muy resolutivo, especialmente a la hora de delegar para quitarse los trabajos complicados de encima, así que no me extrañó que, sin previo aviso, me encargara de atender a un cliente nuevo con quien se había comprometido a llevarle la imagen de marca y la comunicación y hacerle una página web. Sin ninguna directriz previa me dio una carpeta con tres folios y me anunció que el nuevo cliente vendría en media hora para concretar el plan de actuación. Cuando salía de mi despacho se dio la vuelta diciendo, «es cocinero y vasco, así que…» No entendí qué quería decir, pero como siempre era inútil preguntarle, me apresuré a leer los tres folios.

Patxi era enorme en todos los sentidos, los físicos, los intelectuales y los humanos. Cuando le vi entrar tuve la sensación de que nunca había visto a un hombre tan grande, a lo alto y a lo ancho. No es que estuviera gordo, que también, aunque no demasiado, sino que las dimensiones de sus hombros, sus brazos, su cuello o sus manos les hacían parecer instrumentos destinados a partir árboles sin necesidad de hachas o sierras. Su cara estaba hecha como a golpes, pero no tenía expresión de brutalidad, todo lo contrario, era casi angelical, con unos pequeños ojos inteligentes e incisivos y una sonrisa franca. Llevaba el pelo muy corto, peinado hacia delante, «muy vasco», me dije. Iba impecable, con un traje azul marino indudablemente hecho a medida, una camisa con sus iniciales bordadas y una corbata de seda de cientos de colores que parecía, y seguramente lo era, de Versace. Cuando me acerqué a saludarle pude oler una intensa y —¡cielos!— algo femenina colonia, probablemente de Issey Miyake.

—Así que tú eres Sara, la mano derecha de Juanjo. —Me estrechó la mano y comprobé sorprendida que no me la destrozó. Su contacto fue firme y acariciador.

Me senté a su lado en la mesa de reuniones y, utilizando el portátil, folios y lápices, él me explicó lo que pretendía y yo comencé a darle ideas. Tenía un restaurante en Madrid y otro en San Sebastián, y quería lanzar su empresa de catering basada en el prestigio de sus dos establecimientos. Se expresaba con nitidez, era rápido de pensamiento y tenía tan claro lo que quería que llegué a dudar de si las ideas que yo le daba se me habían ocurrido a mí o me limitaba a repetir lo que él acababa de insinuar. Llegaron las dos de la tarde. Yo sabía lo que tenía que hacer para presentarle el proyecto la semana siguiente y pensé que la reunión había terminado.

—Pues creo que ya lo tengo todo —dije.

—Pues yo creo que nos falta algo fundamental —contestó como dándose por ofendido, con un gesto risueño.

—¿Qué?

—¡Qué va a ser! ¿Tú eres capaz de difundir un producto sin conocerlo? Te falta venir a comer a mi restaurante, ver el local, la cocina, el servicio que damos…

Tenía razón y se la di. Pregunté cuándo debía ir a conocer su restaurante y me respondió implacable.

—Ahora mismo.

El restaurante estaba en un amplio local en la zona de Príncipe de Vergara próxima al Auditorio Nacional. Tenía una decoración esquemática, en rosa, negro y plata. Las luces se centraban sobre las mesas, dando una sensación global de penumbra. Llegamos en el coche semideportivo de Patxi, que entregó las llaves al aparcacoches. Durante el camino, desde la Castellana, mi nuevo cliente había hablado de las excelencias de su cocina, en la que se fusionaba la clásica vasca con la oriental, utilizando siempre productos de temporada, en una carta cambiante. Pretendía que el catering fuera un fiel reflejo de sus dos restaurantes, simplificando los platos y utilizando la imaginación para convertir los eventos casi en obras de teatro que sorprendieran a los comensales.

De momento, me estaba sorprendiendo a mí. A cada minuto que pasaba me envolvía más con su personalidad arrolladora y con su entusiasmo. Aquel hombre disfrutaba tanto con su trabajo que llegué a pensar que no tenía otros centros de interés en su vida. Me equivoqué.

Comimos en su despacho, en la mesa de reuniones perfectamente vestida con un mantel negro del restaurante, con la misma vajilla plateada y las copas de cristal rosa. Una camarera —el servicio era femenino, al estilo tradicional vasco— nos trajo innumerables platos para degustar. Probé solo una pizca de cada uno, pero fueron tantos que terminé más saciada que si me hubiera zampado un par de cocidos. Patxi me detalló los ingredientes de cada uno, explicó parte de su elaboración y se comió todo lo que quedaba en los platos después de que yo los probara con comentarios como «¿A que es impresionante?», «¡Exquisito!» o «¡La hostia!». Tomé notas en una libreta.

Después de que yo probara cuatro o cinco postres que parecían esculturas de colores y que estaban deliciosos, y de preferir un poleo a un licor para hacer la digestión, Patxi se repantingó en su asiento, se puso las manos en la cintura y me miró sonriente e inquisitivo.

—¿Qué? Dime qué te ha parecido.

—Abrumador, exquisito, impresionante. Ya te lo he dicho mientras comíamos —respondí.

—¿Te parece que vas a poder reflejar en la web todo eso?

—Creo que sí, es cuestión de utilizar buenas fotografías, vídeos y de una cosa más, que considero fundamental. —Acababa de tener una idea que me parecía genial.

Patxi me miró con curiosidad y yo paladeé el efecto que estaba segura que le iba a producir mi propuesta.

—Creo que tú tienes que ser el alma de la web, creo que tienes que protagonizar los vídeos, nadie sabe vender con tanto entusiasmo tu cocina y tu trabajo.

—¡Pero qué dices! Si yo soy un gordinflón y muy feo… Asustaré a la gente.

—No creo que asustes a nadie. A mí me has conquistado.

Nada más decirlo, me di cuenta de que él podía haber interpretado mis palabras desde un punto de vista diferente al mío. Yo había dicho aquello con sinceridad, pero refiriéndome a que cuando describía su comida, sus restaurantes y sus proyectos lo hacía con tal entusiasmo que convertía a quien estuviera enfrente en un incondicional antes de probar nada. Pero de la manera que Patxi me miró y por cómo inclinó su enorme cuerpo hacia mí por encima de la mesa, comprendí que se había producido la confusión.

—Nunca me habían dicho algo así —aseguró en un tono dulce, con los ojos encendidos.

En segundos pasó por mi cabeza la posibilidad de dejar claro que mi afirmación se refería solo a la parte profesional; pero evalué que ser contundente en ese sentido me podría llevar a perder un cliente.

Además, de pronto, por debajo de estos pensamientos, afloró otra cosa que no tardé en identificar: de alguna manera, en el terreno personal, Patxi, me había conquistado. No era físicamente la clase de hombre que solía gustarme, pero su carácter, su sinceridad, su inteligencia y su entusiasmo sí me gustaban, y mucho.

—Pues ha sido muy injusta la vida contigo si no te han dicho algo así, porque te mereces que te lo digan

—le contesté.

Se hizo el silencio entre los dos. Nos quedamos un largo rato mirándonos sin reaccionar, con sendas sonrisas en los labios. Fue él quien rompió la tregua, alargó su largo brazo derecho y cogió mi mano con sus enormes dedos. Los míos estaban perdidos en aquella manaza, que se los llevó a los labios y los besó con suavidad.

—Sara, creo que no es suficiente con lo que has conocido hoy de mi empresa. Falta algo para que te hagas una idea completa. El restaurante de Donosti es más grande que este, tiene otra decoración, está en una ladera sobre el mar, en su carta hay más peso del pescado y el marisco… Es fundamental que lo conozcas para que tu trabajo sea perfecto y para que te olvides de esa locura de sacarme a mí en la web. —

Me soltó la mano y nos reímos.

—Si tu crees que es necesario que vaya a verlo… —pronuncié estas palabras con coquetería y me sorprendí a mí misma por hacerlo. Mi instinto iba por delante de mis pensamientos.

—Mañana me voy allí. Puedes venirte.

3

Ante mí la bahía de La Concha, nubes grises, rayos de luz entre ellas. El mar moviéndose. El verde de los montes y de la isla de Santa Clara. Mis pies descalzos sobre la madera y yo saboreando el recuerdo de las 24 horas anteriores.

Después de la comida, Patxi me había llevado solícito a la oficina. La conversación fluyó como si no se hubiera producido el acercamiento de la conquista, pero detrás de todas sus palabras había un componente de cierta intimidad y de ilusión. Yo, que solo había probado algo de vino blanco, me sentía casi borracha, no de alcohol, de sensaciones. Se acumulaban en mi boca todos los sabores de la cocina de Patxi y en mis oídos resonaba su voz bronca, pero educada y cariñosa. El plan era que al día siguiente, viernes, él me recogería a las diez en casa y saldríamos hacia San Sebastián. Le di mi dirección y quedé en que le confirmaría por la tarde que podía irme con él. Sabía que Juanjo no tendría ningún inconveniente en que hiciera ese viaje, lógico para el trabajo, pero tenía que comunicárselo.

Patxi salió del coche y me abrió la puerta. «Como en las películas americanas», pensé. Nunca en la vida ningún hombre me había hecho eso y me resultó agradable, aunque divertido, porque mi acompañante había tenido que darse mucha prisa para rodear el coche mientras yo cogía el bolso del suelo y me ajustaba la chaqueta.

—Espero tu mensaje —me dijo sonriente y algo nervioso.

Se agachó y me dio los típicos dos besos en las mejillas con una actitud dubitativa, de adolescente tímido. Pese a los tacones, tuve que ponerme de puntillas para besarle. No era solo cuestión de estatura, sino del tamaño de su cuerpo, que me obligó a empinarme por su costado. Subí al ascensor como si desfilara por una pasarela y fuera la modelo estrella. Juanjo estuvo encantado de que todo hubiera ido tan bien con el restaurador y me animó a realizar el viaje. «Vete ya a tu casa a preparar el equipaje. El lunes me cuentas», dijo y zanjó la situación.

El viaje hasta San Sebastián fue una mezcla perfecta entre una excursión del colegio y una carrera de Fórmula 1. Hubo momentos en los que temí seriamente por mi vida, porque Patxi conducía como un loco, sin respetar la señalización, y otros en los que no pude dejar de reír con las anécdotas que me contaba y con sus habilidades de prestidigitador. Su coche era una caja de sorpresas, de la que él sacaba de lugares ignotos chocolatinas, galletas y hasta refrescos de una nevera oculta cerca de mis piernas. Intentando abrirla rozó la izquierda embutida en unos vaqueros. Me gustó.

En la carretera se interesó por mi vida y me contó algo de la suya. Había estudiado Económicas, pero siempre había estado en el negocio de la hostelería porque sus padres habían tenido un pequeño hotel con restaurante cerca de Getaria. Cuando lo heredó decidió hacer un curso de cocina en Francia y luego vendió el negocio y abrió el restaurante de San Sebastián. Poco después se casó y tuvo dos niñas. Tenía 42 años y hacía tres que se había divorciado. Me narró su divorcio con la naturalidad que presidía todos sus actos.

—Un sábado estábamos mi mujer y yo en casa, las niñas habían ido a un cumpleaños. Ella estaba leyendo en una esquina del salón y yo viendo una carrera de motos en la tele. Estaba muy aburrido, me apetecía estar en cualquier otro sitio con los amigos, irme de viaje, no sé… Me di cuenta de que me molestaba su presencia. Me levanté y le dije: «No tiene ningún sentido que sigamos juntos». Estuvo de acuerdo. Cogí un folio, hice una lista de lo que teníamos en común y le marqué lo que se quedaba ella y lo que yo. Me quedé solo con los restaurantes; el piso de Donosti, las acciones, el plazo fijo, hasta el Audi, «para ti», le dije. Quería una casa nueva y un coche nuevo y no tener problemas con ella. Le ofrecí: «Pago la mitad de los gastos de las niñas sin preguntar pero, eso sí, las veo cuando quiera porque nunca sé cuándo voy a estar en Madrid o en San Sebastián». Me dijo a todo que sí y ¡ya está!

—Has sido muy generoso —le dije, sinceramente asombrada. Conocía tantos divorcios con hijos de por medio que se habían convertido en una guerra, que me admiró cómo lo había solucionado.

—No es generosidad —explicó—, es que soy muy práctico y quiero hacer siempre lo que me da la gana, sé que eso tiene un precio y lo pago con gusto. Cuando estoy en Donosti veo a las niñas, si estoy en Madrid, evidentemente no; siempre que quiero me las llevo de viaje y la madre, ni mu. Mi trabajo es impredecible, yo también, y no quiero tener que estar organizándome la vida para estar con mis hijas cada quince días.

Las explicaciones de Patxi me hicieron identificarme con él. Éramos muy parecidos, yo también había solucionado mi divorcio rápidamente, aunque como no tenía hijos había sido algo muy sencillo. Mi ex, Raúl, se había quedado con el piso que habíamos comprado en Boadilla y con la cuantiosa hipoteca que quedaba por pagar, y yo me había ido, limpia de polvo y paja, a un apartamento alquilado, muy coquetón, en Argüelles, en el que sigo viviendo.

—Creo que vamos a ser buenos amigos, Patxi —le dije.

—Seguro que sí —respondió, mirándome feliz con las manos en el volante.

—Nos parecemos mucho. Creo que los dos queremos vivir el momento, disfrutar de la vida y que nos importan poco las cosas materiales, siempre que tengamos lo suficiente para vivir.

—Y para nuestros lujitos —apostilló.

Al llegar a San Sebastián me llevó directamente a su restaurante, cerca del mirador de Ulía, más allá de la playa de Zurriola; era casi la hora de abrir. Me metió en la cocina, que parecía un laboratorio. Iba saludando a todo el mundo, dando palmadas en la espalda a los cocineros, probando salsas y dándomelas a probar a mí. «Esta es la mujer que nos va a hacer más famosos todavía», me presentaba. En el comedor me presentó a la maitre y a las camareras, todas vestidas con enormes delantales envolventes. La decoración no tenía nada que ver con el local de Madrid, era blanco y verde y tenía ventanas desde las que se veía el mar. Enfrente, el monte Urgull y La Concha, a lo lejos, el Igueldo.

Vi todo el servicio de mediodía desde una mesa en la que conseguí que solo me pusieran una extraordinaria merluza. Patxi estuvo a ratos sentado conmigo, pero salió y entró de la cocina y saludó a muchos clientes. Se notaba que aquel restaurante era afectivamente más suyo que el de Madrid. Cuando se marchó el último comensal, se sentó a mi lado con una copa de vino tinto en la mano, no había comido, y señaló mi libreta.

—¿Has tomado muchas notas?

—Las suficientes —contesté.

Se movió inquieto en la silla. Parecía que le costaba trabajo decirme algo. Yo intuía lo que era y me divertía verle sufrir. Tras unos largos segundos de silencio, se lanzó:

—Aquí en Donosti hay hoteles estupendos, ya sabes. Si quieres llamo ahora mismo a alguno de los que me conocen y tienes una habitación de las buenas; pero no creo que las vistas al mar de ninguno sean mejores que las de mi casa, está en el Paseo de Mirakontxa. —Se mordió los labios, esperando mi reacción.

—Efectivamente, no creo que ningún hotel supere esa oferta —dije, y le miré con cariño. Ese hombre enorme me inspiraba una ternura casi tan grande como él.

Patxi subió a su piso mi pequeño trolley, él había viajado sin equipaje. «Tengo de todo aquí, más que en Madrid», me explicó. Su piso era grande y muy bien decorado, con una mezcla de simplicidad nórdica y muebles antiguos, seguramente heredados; pero desde que se entraba en el salón solo se veía la enorme ventana panorámica que metía la bahía de La Concha en la casa. Me adelanté hasta el cristal, la marea a esas horas estaba alta y casi cubría toda la arena de la playa. El sol otoñal se abría paso entre nubes blancas, que en el horizonte se tornaban más grises. A mi espalda, sentí la presencia de Patxi.

—¿A que mola, eh?

—Esta es una de las playas más bonitas del mundo —asentí.

—¡No una, la más bonita! —me corrigió.

Noté cómo se acercaba, su cuerpo estaba solo a unos milímetros del mío, pero no lo rozaba. Su respiración algo acelerada se filtraba en mi pelo.

—No se si… Sara, yo…

Era evidente que no se atrevía a tocarme, que, aunque yo había accedido a alojarme en su casa, él todavía dudaba de que entre mis planes estuviera el de acostarme con él. Decidí dejárselo claro y di el medio paso hacia atrás que me puso en contacto con su cuerpo. Estiré los brazos a mi espalda y puse las manos donde llegaron, algo más abajo del cinturón de su pantalón. Su reacción fue inmediata. Me cogió las manos con las suyas y las adelantó hacia mis pechos, las depositó allí lentamente y luego las bajó hasta la cintura, haciéndome girar.

—¿Quieres? —preguntó.

Le sonreí, apoyándome sobre su enorme tórax, con la cabeza hacia arriba, y dije que sí. Entonces ocurrió lo que nunca habría creído que iba a sucederme. Aquel gigante me levantó en volandas, cogiéndome por debajo de las rodillas y de los brazos y me llevó al otro lado del salón, abrió una puerta de una patada y me depositó con mucho cuidado sobre una cama grandísima que ocupaba casi la totalidad de una habitación con otra gran ventana. Durante el traslado me reí a carcajadas, agarrando su camisa como una niña a la que un adulto coge en brazos.

Patxi me desnudó lentamente. Se movió con una agilidad que no era esperable en él. A ratos sentado o tumbado en la cama, a ratos arrodillado en el suelo a mis pies, me quitó los zapatos, los calcetines, los pantalones, la blusa… y se levantó para mirarme tendida sobre la cama en ropa interior desde su enorme altura. Yo trepé hasta las almohadas y me quedé mirándole.

—Ven —le dije.

—Espera —respondió.

Se quitó la americana, la corbata, el cinturón de los pantalones y dejó sus pies desnudos, pero siguió en pantalones y camisa.

—Eres tan bonita…

Me senté en la cama y me quité el sujetador. Miré mis pezones, apuntando hacia él y le tendí los brazos.

—Ven —repetí.

Patxi se tendió a mi lado en la cama, me acarició la cara, apartando el pelo y me besó. Sus labios eran finos y su lengua buscaba la mía con ganas. Sus besos se extendieron por el cuello, lentos, pausados, chupándome suavemente. Mientras me besaba, sus manos iban bajando desde los hombros a los pechos, a la cintura, a las caderas. Repitió este recorrido varias veces con las manos y con los labios. Se puso sobre mí para succionarme los pezones y, para no aplastarme bajo su enorme peso, se apoyó sobre manos y rodillas a ambos lados de mi cuerpo, dejando caer el cuello hacia mí. Yo le desabroché la camisa y, tras varios intentos, en los que pretendió no quitársela, conseguí que se desprendiera de ella. Sus hombros eran grandes como una fortaleza y el vello de sus pectorales rubio, casi pelirrojo. Intenté incorporarme para besarle, pero no me lo permitió.

—Déjame a mí. Habrá tiempo para todo —afirmó.

Yo me sentía atrapada por aquel cuerpo grandioso que me trataba con tanta delicadeza. Estaba excitada, deseaba corresponderle y no entendía su empeño en no acabar de desnudarse y en impedirme besarle o acariciarle, pero sus caricias y sus besos, que ya llegaban hasta el vientre, me hicieron abandonarme. «Déjate querer, Sara», pensé y relajé todo mi cuerpo, sintiendo el placer en la piel. Me quitó las bragas con cuidado, lamiéndome las ingles y las piernas. Cuando las sacó por los pies, se tumbó boca abajo y comenzó a besarlos y masajearlos. Yo sentía la conexión entre cada punto que tocaba y distintos lugares de mi cuerpo. Había sitios que excitaban mis pezones, otros que me provocaban estremecimientos en la espalda, otros que me llegaban hasta lo más profundo de la vagina.

Patxi me separó las piernas con cuidado y trepó entre ellas, acariciándome los muslos y besándolos alternativamente. Yo sabía a dónde iba a llegar y cuanto más se demoraba, más se acrecentaba mi deseo.

Llegó a las ingles, las lamió recreándose en ellas durante unos segundos que me parecieron siglos y con los dedos tamborileando, como si fuera un piano, me abrió el coño.

¡Por fin su boca estaba allí! Me chupó por todos los rincones, mezclando su saliva con mi flujo, buscó el clítoris y lo chupó, lo lamió, lo mordió flojito, lo acarició con sus dedos y volvió a empezar tantas veces que perdí la conciencia del tiempo. Temblé, grité, sentí las lágrimas salir de mis ojos, estiré los brazos, con las manos como garras, intentando atraparle allí abajo, sin conseguirlo. Logró que entrara en un orgasmo eterno, que subía y bajaba de intensidad, pero que no culminaba. De pronto, su boca empezó a succionarme con más fuerza, supe que iba a llegar el final y lo deseé con fuerza, mi coño se contrajo, se me arqueó el cuerpo y estallé de placer, como si todo lo que había sentido antes no hubiera sido nada más que una preparación para ese momento.

Me relajé, me puse de lado, casi en posición fetal y me di cuenta de que Patxi se había sentado en el borde de la cama y me miraba con cara de felicidad. Busqué sus manos con las mías.

—Ven aquí, a mi lado —le pedí por tercera vez.

Por fin me hizo caso, pero antes se desembarazó de lo que le quedaba de ropa y se tendió junto a mí, haciendo una maniobra en la que no pude ver la parte de abajo de su cuerpo.

—Déjame verte y tocarte —exigí.

Tuve que empujarle con algo de brusquedad para que se apartara y comprendí su empeño en ocultarse. El miembro de Patxi, completamente erecto, no era de un tamaño proporcional al resto de su cuerpo. En un hombre menudo habría resultado normal, pero en él parecía pequeño. Cogí su pene y lo acaricié; mientras, le besé y descubrí un gusto salado en sus labios.

—Sabes a mí. Me gusta —le dije, y era cierto, me excitó besar la boca que había estado en mi sexo.

Me arrastré hacia abajo y le cogí la polla con la boca. Nada más sentirme, todo su cuerpo tembló y sus manazas me cogieron la cabeza.

—Así no —me dijo.

Se tumbó boca arriba en el centro de la cama y me indicó que me sentara sobre él. Lo hice y descubrí que mis rodillas no llegaban al colchón. Tenía su miembro dentro, deseaba cabalgarle, pero no podía moverme porque mis piernas abiertas no tenían un punto de apoyo. El que yo ya sentía como mi gigante lo solucionó, puso sus manos abiertas a ambos lados de su cuerpo, en alto, bajo mis rodillas. Yo me apoyé en ellas, puse las manos sobre sus hombros y así pude llevarle hasta la eyaculación. Todo ocurrió con relativa rapidez, pero me dio tiempo a sentir un placer distinto al de antes, un placer pequeño y dulce que me provocó su semen.

Me tendí en la cama, acurrucada a su lado, plena y placenteramente cansada. En cuestión de segundos escuché la respiración profunda y rítmica de Patxi y también yo me dejé llevar por el sueño.