4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

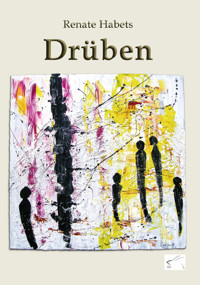

Plötzlich ist alles anders! Eigentlich nur zu Besuch im Westen Berlins muss die junge DDR-Bürgerin Felicitas durch den Mauerbau mit der Schließung der Sektorengrenze 1961 unverhofft dort leben. Gefangen in der Freiheit, abgeschnitten von ihrer Familie und ihrer vertrauten Umgebung, beginnt für das Mädchen eine schwere Zeit. Denn sie wird mit dem Goldenen Westen nicht wirklich warm. Es ist ihr zu laut, zu schrill, zu konsumwütig. Erst im hohen Alter ergibt sich die Möglichkeit zur Heimkehr. Doch nach dem Mauerfall ist im Osten bald kaum noch etwas so, wie es mal war ... „Drüben“ ist weniger ein ideologisches Buch zum Ost-West-Konflikt, als vielmehr ein Roman über tief empfundenen Trennungsschmerz und das frustrierende Gefühl, ein Spielball zu sein. Eindringlich erzählt Renate Habets in ihren Roman die zu Herzen gehende Geschichte einer starken Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes an ihre Grenzen kommt und Gefahr läuft, der Verbitterung anheimzufallen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Edition Paashaas Verlag

Titel: Drüben Autor: Renate Habets Originalausgabe August 2015 Covermotiv: Renate HabetsCovergestaltung: Michael Frädrich © Edition Paashaas Verlag, Hattingen www.verlag–epv.de Print-Buch: ISBN: 978-3-945725-33-7

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d–nb.de abrufbar.

Renate Habets Drüben

„Drüben, im anderen Lande, über den Grenzen, die sie nicht überschreiten können, vermuten die Menschen Glück und Heil.“

I. Zu Hause

Hier war es. Jeden Sonntag hat er hier gestanden. Lange. Unbeweglich. Ganz dicht an dem eisernen Deckel, der nahe der Hauswand in den Boden eingelassen ist. Unauffällig. Achtlos geht man an ihm vorüber. Nur er, er ist hier immer stehen geblieben, hat sich, als brauche er eine Stütze, an die Hauswand gelehnt und aufgeschaut zu dem Himmel über ihm. Dem Himmel, blau und klar, wolkenverhangen, voller Schnee oder Regen.

Achtundzwanzig Jahre lang hat er so gestanden und gewartet, jeden Sonntag. Fast tausendfünfhundert Sonntage müssen zusammengekommen sein. Sonntage, an denen er sich scheinbar entspannt an der Hauswand mit der abblätternden Farbe abgestützt hat, bis er das Rumpeln hörte, tief unter ihm. Dann hat er sich angespannt, innerlich. Äußerlich hat man ihm nichts ansehen können, das wäre zu gefährlich gewesen. Aber diesem Rumpeln in der Tiefe hat er gelauscht und genau verfolgt, wie der Zug dort unten langsam über die Schienen von Nord nach Süd durch das Dunkel gefahren ist, ohne anzuhalten. Der Luftzug, der im Vorüberfahren durch die Schlitze des eisernen Deckels zu ihm hoch wehte, war der Gruß, auf den er wartete. Der Gruß von ihr, seiner Tochter, der er nur so nahe sein konnte. Ausgekostet hat er ihn, bis nichts mehr vorhanden war, verweht in den Himmel dort oben, blau, wolkenverhangen, voller Schnee oder Regen. Eine Weile später ist der Gegenzug gekommen, von Süd nach Nord. Wieder ein Rumpeln und dann der ersehnte Luftzug, der zweite Gruß, der ihn mit ihr verband, jeden Sonntag.

Ja, hier ist es gewesen. Mit geschlossenen Augen saß sie an ihrem Tisch, und ihr war, als sehe sie ihn, diesen Deckel, und als spüre sie ihn nun, diesen Luftzug, den die vorüberfahrende Bahn erzeugte. Und sie sah die hagere Gestalt des Vaters, die an dieser Hauswand auf der Chausseestraße lehnte, schräg gegenüber dem Doro-theenstädtischen Friedhof. Den eisernen Deckel gab es immer noch, und immer noch fuhren die U-Bahnen von Nord nach Süd und von Süd nach Nord unter ihm her. Und wenn man genau hinhörte, am besten am Sonntag, – da war es stiller auf der Straße –, vernahm man auch das Rumpeln von unten und spürte das Wehen. Aber heute hielten die Bahnen wieder am Naturkundemuseum und auch an dem Oranienburger Tor, und der Putz an der Hauswand blätterte nicht mehr ab, sondern strahlte in hellem Beige, frisch gestrichen und einladend.

So wirklichkeitsnah konnte sie diese Stelle in sich erwecken. Immer, wenn sie es wollte. Der Vater hatte sie ihr gezeigt, als dies wieder möglich war. Sie meinte, den Schriftzug im äußeren Kreis vor sich zu sehen: „Budde & Goehde Berlin S“, und den fünfzackigen Stern mit dem Firmenzeichen in der Mitte, umgeben von zwei geschlossenen Kreisen und drei durchbrochenen.

Wunderschön hatten sie gearbeitet, früher. Sie allerdings hatte in den achtundzwanzig Jahren, in denen sie nicht in der Stadt gelebt hatte, nichts von diesem Ort gewusst. Dass der Vater häufig von ihrer Wohnung quer durch die Stadt zu dem Friedhof ging, den er liebte, das hatte sie gewusst, denn schon als kleines Mädchen war sie an seiner Hand neben ihm her gehüpft, wenn sie zu einem ihrer Sonntagsspaziergänge aufbrachen, nur der Vater und sie, nie mit der Mutter. Diesen Weg kannte sie gut, und sie hatte sich auf dem Friedhof zwischen den alten, schiefen Grabsteinen und den dunklen, steinernen Familienbegräbnissen oft gegruselt, war aber auch fasziniert gewesen von den stillen Marmorgestalten, die dort wachten. Nie wäre sie jedoch auf den Gedanken gekommen, dass der Vater an einem der Luftschächte der U-Bahn stand, um ihr nahe zu sein, nein, das hätte sie sich bei diesem so beherrschten Mann nicht vorstellen können.

An einem Tag, als sie, die zurückgekehrte Tochter, und er, der alt gewordene, langsam und gebückt gehende Mann, einen ihrer Kindheitswege entlang spazierten – vom „Berg“ hinunter nach Mitte – hatte er ihr zögerlich davon erzählt. Nachdem sie die seit ihrer Kindheit vertrauten Grabsteine, zu denen so viele neue gekommen waren, besucht und sich eine Weile auf der Marmorumrandung einer hugenottischen Gruft ausgeruht hatten, begann er plötzlich über die Zeit zu sprechen, in der die Mauer sie getrennt hatte. Die Augen immer noch geschlossen, glaubte sie, die Wärme dieses sonnigen Frühlingstages zu spüren und die leicht zittrige Stimme ihres Vaters zu hören. Und damals hatte sie verstanden, wie einsam er sich ohne sie gefühlt, wie sehr er sie vermisst und herbeigesehnt hatte, ohne dass er dies aussprechen musste. Aber dass er jeden Sonntag zu diesem „Deckel“, wie er ihn nannte, gewallfahrt war – ja, wie eine Wallfahrt musste das gewesen sein! –, das hatte ihr doch sehr zugesetzt. Sechsundachtzigjährig war er an jenem Frühlingstag, zugegebenermaßen immer noch gut zu Fuß, wenn auch langsam geworden, aber dennoch ein alter Mann! Und er hatte diesen Weg, von dem er ihr erzählt hatte, all die Jahre allsonntäglich gemacht, seit er so alt gewesen war wie sie nun, als sie dort nebeneinander auf der Grabumrandung in der Frühlingssonne gesessen hatten. Diese war ihr damals plötzlich sehr hart vorge-kommen, daran erinnerte sie sich noch. Seltsam eigentlich …

Die alte Dame öffnete fast widerwillig die Augen, als wolle sie eigentlich nicht in die Welt zurückkehren, die außerhalb ihrer selbst existierte. Die achtzig hatte sie nun auch überschritten, und alle die Gänge und Fahrten, die sie früher durch Berlin gemacht hatte, konnte sie heute nur mehr in ihrem Kopf machen. Wenn niemand sie begleitete, war sie unsicher und fühlte sich hilflos, beinahe blind, was sie mittlerweile tatsächlich fast war. Aber sie waren in ihr, alle diese Wege, sie konnte sie sich vorstellen. Wozu musste sie sie noch einmal machen? Wozu? Ein tröstlicher Einfall, der ihr die Einschränkungen durch das Alter leichter machte und ihre Zeit füllte, die sie nicht mehr mit Lesen und kaum noch mit Klavierspielen verbringen konnte.

Heute war ihr – warum, wusste sie nicht – wieder einmal diese Stelle auf der Chausseestraße sehr nahe, an der jahrelang der Vater gehofft hatte, ihr in dem Luftstrom der U-Bahn zu begegnen. Es sei ihm immer so gewesen, als fahre sie gerade in diesem Augenblick unter ihm her und halte für einen Moment seine Hand, hatte er ihr, leicht verschämt, gestanden und sie eindringlich angeschaut, ängstlich, von der Frage gequält, ob sie dies auch verstehe oder gar über ihn lache. Nur zu gut hatte sie begriffen, was in ihm vorgegangen war, und den Kopf abgewendet, damit er die Tränen, die ihr in die Augen gestiegen waren, nicht sehen konnte. Erst dann hatte sie ihn anblicken, seine Hand nehmen und sagen können: „Ja, Vater, das verstehe ich.“

„Wölkchen“, hatte er sie bei ihrem Kindernamen genannt und mit den Fingern leicht ihre Handinnenfläche liebkost, wie er es immer getan hatte, wenn sie als kleines Mädchen Kummer hatte.

Hatte er ihren Schmerz gespürt, den Schmerz um den Einsamen, dem eine Illusion so wichtig war, dass er ihr jeden Sonntag nachging? Denn das war es ja, eine Illusion, wenn er glaubte, einen Hauch von ihr in dem plötzlichen Luftstoß von unten zu spüren. Zu dieser Zeit war sie bereits lange nicht mehr in Berlin, das wusste er, also konnte sie gar nicht in einer dieser Bahnen tief unten sitzen, die er dort oben vorbeifahren spürte. Und dennoch, er fühlte sich ihr dort nahe! Das hatte sie verstanden an jenem Tag auf dem Friedhof. Und seinen Schmerz hatte sie verstanden, so gut hatte sie ihn verstanden, war er doch auch der ihrige, drüben, alle diese vielen Jahre lang, aber ohne die Illusion, dem Vater irgendwo oder irgendwie nahe sein zu können.

Halt! Einmal hätte es Realität sein können, dass sie unter ihm durch diesen langen, gespenstischen Tunnel gefahren war. Nur ein einziges Mal hatte sie sich bei einem ihrer wenigen Besuche in Berlin getraut, mit der U-Bahn von Süd nach Nord zu fahren und zurück. Mit Wera, ihrer Freundin aus Wilmersdorf, war sie zum Wedding gefahren. Und da hatte sie erlebt, wie beklemmend es war, wenn man die Geisterstrecke unter Ostberlin durchquerte. „Letzte Station in West-Berlin!“, hatte sie die warnende Lautsprecherstimme in der Kochstraße gehört. Schlagartig hatte sich die Stimmung in dem Waggon verändert. Ruhig war es geworden, gedämpft, es herrschte gedrücktes Schweigen, während man durch die finsteren Tunnel und abgedunkelten Geisterbahnhöfe fuhr, in denen man nur schemenhaft bewaffnete uniformierte Schattengestalten sehen konnte, die ihr wie Spukgestalten erschienen. Kaum hatte sie atmen können vor irrationaler Angst, hier festgenommen zu werden, hier unten in diesen feindlichen, düsteren Gängen, wo keiner sie je mehr wiederfinden würde. Man sah nur die vorbeihuschenden Lichtreflexe aus den einzelnen Waggons, die ein schwaches Muster an die dunklen Wände warfen, und sie hatte aufgeatmet, als sie am Leopold-Platz die U-Bahn verlassen hatten. Die Rückfahrt hatte sie nur unter Aufbietung aller inneren Kräfte überhaupt antreten können.

Bei dieser einzigen Fahrt hätte es sein können, dass der Vater und sie für eine Sekunde in dem Luftzug Verbindung aufnahmen. Ein Sonntag war es ja wohl gewesen, an dem sie diese Fahrt zu Weras Tante unternommen hatten, und die Tageszeit hätte auch stimmen können. Vielleicht hatten Vater und Tochter an jenem Tag einen wirklichen Hauch Kontakt gehabt.

Oft hatte sie sich später gefragt, nachdem der Vater ihr von jenen Augenblicken „an dem Deckel“ erzählt hatte, ob das für ihn nicht gefährlich gewesen war. Sie wusste ja nur allzu genau, wie man beobachtet und bespitzelt wurde in jener Zeit – das hatte sie nahezu ihr ganzes Leben bis zu ihrer „Flucht“ erlebt –, und ein alter Mann, der jeden Sonntag zur etwa gleichen Zeit an der immer gleichen Hauswand lehnte, war der nicht verdächtig? Aber vielleicht war es ja gerade diese automatenhafte Gleichartigkeit gewesen, die sein Handeln unbedenklich erscheinen ließ? Vielleicht war er ja auch vorgeladen worden ...

Er jedenfalls habe sich nie gefürchtet, hatte er auf ihre eindringlichen Fragen hin erwidert, er habe das einfach tun müssen. So sei es gewesen und nicht anders. Nie hatte sie mehr über seine Beweggründe erfahren. Sie kannte ihren wortkargen Vater, der nur so viel von sich preisgab, wie er wollte.

Später allerdings war ihr eine Erklärung eingefallen, mit der sie sich zufrieden gab. An jenem ominösen 12. August 1961 wollte sie mit Wera, ihrer Schulfreundin, ein Konzert in Westberlin besuchen – das konnte man ja damals noch – und anschließend irgendwo mit ihr sitzen und die Gemeinsamkeit genießen. Da es spät werden konnte, hatte die Freundin ihr vorgeschlagen, doch bei ihr am Remscheider Platz zu übernachten. Und so brach sie an diesem schönen, warmen Sommertag voller Vorfreude auf, begleitet von ihrem Vater, der es sich nicht nehmen lassen wollte, ihr die Tasche bis zur U-Bahn zu tragen. Neben dem Vater, der ihre Tasche schwenkte und ihr für den Sonntagabend ein gemeinsames Bier im „Schultheiß“ versprach, lief sie zur Schönhauser Allee, wo die U-Bahn oberirdisch auf Stelzen fuhr. Natürlich stieg er mit ihr die Treppen zum Bahnsteig hinauf, reichte ihr dann die Tasche in die abfahrbereite Bahn und küsste, als diese losfuhr, den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand und pustete seiner lachenden Tochter diesen Kuss zu. Das war das Letzte, was sie für lange achtundzwanzig Jahre voneinander gesehen hatten: ein gepusteter Kuss auf dem Bahnsteig, ein Lachen durch das Fenster. Denn nach diesem 12. August trat sie die Rückfahrt zum Prenzlauer Berg nicht mehr an. An der U-Bahn hatten sich also beide an jenem Tag zum letzten Mal gesehen. Zog es ihn deshalb dorthin in die Chausseestraße, wo hüben und drüben einander unterirdisch berührten, wenn auch nur scheinbar?

Von Edgar wusste sie – er hatte es ihr irgendwann zu Beginn des neuen Jahrtausends erzählt –, wie stark bewacht dieses kleine Stückchen West, die durchfah-renden U-Bahn-Waggons, dort unten gewesen waren. Edgar, der Gefährte ihrer Kinder- und Jugendzeit, Grenzpolizist? Sie hatte es nicht glauben wollen, dass dieser ehemals so gutwillige, freundliche Junge aus dem Hinterhaus die Staatsgrenze in der Berliner Unterwelt bewacht hatte. Aber er hatte es getan, drei Jahre lang. An den Sonntagen war er gar nicht weit entfernt von dem Vater gewesen, was aber, gottlob, beide damals nicht wussten. Wenige hundert Meter nur wären es bis zu dem vergitterten Eingang auf der Friedrichstraße gewesen, dann hätte der Vater etwa fünf Meter über Edgars Arbeitsplatz gestanden. Mit einem Gewehr war dieser dort unten auf- und abpatrouilliert, hatte in der Finsternis der Station die abgedunkelten Westwaggons an sich vorbeifahren sehen und die Menschen in ihnen wie Schatten wahrgenommen.

Hatte er sie für Feinde gehalten? Hätte er auf sie geschossen? Die erste Frage hatte sie ihm zu stellen gewagt, die zweite nicht. Ja, Feinde seien das schon gewesen, zu dieser Zeit. Er habe es ja nicht besser gewusst. Aber – und da hat er ihr plötzlich leidgetan, dieser Edgar – neidisch sei er auch gewesen. Neidisch auf die, die da hin- und herfahren konnten. Und manchmal habe er sich vorgestellt, dass sie da in einem dieser Züge säße. Sie, Felicitas, die seinerzeit auf einmal so plötzlich vom Kollwitzplatz verschwunden war, von Samstag auf Sonntag. Und da hatte sie ihm erzählt, dass sie einmal, wirklich nur ein einziges Mal, durch das Oranienburger Tor“ gefahren sei.

„Ich hab schreckliche Angst gehabt“, hatte sie gesagt, „Angst vor denen, die da auf dem Bahnsteig im Dusteren standen.“

„Dann hast du Angst gehabt vor mir“, hatte er nur gemurmelt, und beide hatten geschwiegen. Was sollte man dazu auch sagen?

Später, so hat er ihr dann erzählt, seien Verschläge gebaut worden, in denen anschließend die Polizisten saßen, mit ganz schmalen Sehschlitzen. - „So schmal“, zeigte er mit beiden Händen die Begrenzung – und dort hätten sie dann den Bahnhof und einander bewacht. Das sei das eigentlich Schlimme gewesen. „Immer das Misstrauen, dieses Misstrauen.“ Mehr hatte er nicht erzählen wollen, das hatte er ihr deutlich gezeigt. Und sie konnte ihn doch auch nicht weiter fragen, sie nicht, die eines Nachts einfach nicht mehr nach Hause gekommen war.

Dieser Augusttag, der ihrer aller Leben einfach so geän-dert hatte! Das des Vaters, der Mutter, Edgars, ihres und all der vielen Menschen, die sich am 12. August, an diesem warmen, sonnigen Samstag, aufmachten in Ost und West.

Sie konnte sich mit Vater und Mutter in der Küche sitzen sehen, in der sie auch jetzt mit geschlossenen Augen saß. Damals hatte diese fast genauso ausgesehen. Sie hatte in den dreiundzwanzig Jahren kaum etwas geändert, seit sie zurückgekehrt und ihr Leben an der Stelle wieder aufgenommen hatte, an der sie an jenem Augusttag beim Frühstück gesessen hatte. Der gleiche Stuhl wie heute mit dem Blick zum Fenster, nur das Kissen war erneuert! Neunundzwanzig Jahre war sie damals gewesen und hatte genügend Schüler, um davon leben zu können – sie brauchte ja nicht viel bei ihren Eltern! Und ans Ausziehen hatte sie auch noch nie gedacht! Wie auch, bei den Wohnverhältnissen, wo nicht einmal Verheiratete eine Wohnung bekamen? Davon war sie weit entfernt, nach heiraten stand ihr nicht der Sinn. Küssen, ja, sich treffen, tanzen, auch mal ein wenig mehr, das schon, aber heiraten, nein! Damals schon nicht, lächelte die nun mehr als Achtzigjährige, die die Augen immer noch geschlossen hielt und glaubte, das Rascheln der „Berliner Zeitung“ zu hören, die der Vater morgens las, und den Duft des nur Samstag- und Sonntagmorgens gebrühten Kosta-Kaffees zu riechen. Die Mutter hielt es wie üblich nicht auf ihrem Stuhl, sondern lief gestikulierend und ununterbrochen redend in der Küche auf und ab, eilte zwischendurch ins Wohnzimmer, ohne ihren Redestrom zu unterbrechen, und setzte sich dann doch endlich auf den freien Stuhl am Tisch, mit dem Rücken zum Fenster. Alles war wie immer. Man schmiedete Pläne für das Wochenende. Das heißt, die Mutter schmiedete Pläne, der Vater nickte nur mitunter zustimmend oder schüttelte den Kopf, je nachdem, wie er glaubte, dass man es von ihm erwarte. Sie wolle endlich wieder einmal zum Alex, vielleicht sogar zum „Ku'damm drüben“, gucken sei ja wohl erlaubt, auch wenn man sich „das alles“ nicht leisten könne, aber gucken wolle sie. Und wenn Fee keine Zeit für sie habe, dann eben allein! Basta! Auch das war wie immer. Um keinen Zweifel an ihren Plänen aufkommen zu lassen, machte sie sich sofort nach dem Frühstück auf den Weg, überließ ihrer Tochter das Abräumen und Spülen und kehrte am Nachmittag an den Kollwitzplatz zurück. Sie war zurückgekehrt! Zurück gekehrt von ihrem letzten Ausflug in den Westen!

Sie selbst hatte sich vom Vater noch die Neuigkeiten des Tages erzählen lassen – es werde immer schwerer, in den Westen der Stadt zu kommen, sie solle gut auf sich aufpassen, „die“ kontrollierten immer strenger. Dann hatte sie ein wenig Klavier gespielt, während er lesend neben ihr im Sessel saß, später die Tasche mit den Übernach-tungsdingen gepackt – wenig nur war das gewesen: frische Unterwäsche, ein Nachthemd, ein Paar Ersatzstrümpfe, eine gebügelte Bluse, Zahnbürste, ein paar Noten und Kuno, der abgeliebte Bär ihrer Kindheit – und war nachmittags, begleitet vom Vater, zur Schön-hauser Allee gegangen. Mit der U-Bahn hatte sie sich auf den Weg von Ost nach West gemacht, für achtund-zwanzig Jahre zum letzten Mal. Sie, aber auch die Bahn, fuhren diesen Weg nicht mehr. So vieles war zum letzten Mal an diesem Tag, so vieles, und manches Vertraute hatte es auch hinterher nicht mehr gegeben. Es war weg, einfach weg!

Hochgestimmt war sie bei dieser letzten Fahrt gewesen, voller Vorfreude auf das Klavierkonzert, aber auch voller Frohmut, mit Wera den lauen Sommerabend in einem Café verbringen und hinterher noch lange reden zu können, da sie ja die lange Fahrt von Wilmersdorf zum Prenzlauer Berg nicht mehr vor sich hatte.

Und es kam auch alles so, wie sie es sich gewünscht hatte, und sie genoss es, von dem Mangel „drüben“ hier im Westen nichts zu spüren. Aber es endete anders, ganz anders, als sie – und mit ihr viele andere Menschen – es sich hatten vorstellen können. Gegen Mitternacht waren sie in Weras Zimmer zurückgekehrt, erst gegen zwei Uhr eingeschlafen, sodass sie am 13. August recht spät erwachten, alles wie sie es sich für dieses Wochenende vorgenommen hatten. Und dann der Schock, als sie am Nachmittag die Radionachrichten hörten: „Ost-Berlin abgeriegelt!“ Immer mehr Informationen drangen durch: In der Nacht sind an den Grenzübergängen Militärlastwagen mit Vopos aufgefahren, überall Panzerspähwagen, hunderte Polizisten und Grenzer! An den Passierstellen nach Ostberlin hat ein Aufmarsch stattgefunden, Unifor-mierte allüberall! „Vater“, war ihr erster Gedanke gewesen, „ich muss rüber!“, aber Wera überredete sie, erst einmal abzuwarten, bis sie Genaueres wüssten. Es hielt sie nicht in Wilmersdorf. Dort war man vom Gesche-hen abgeschnitten. Sie musste sehen! Sehen! Und erneut spürte sie die Schockstarre, die sie an diesem Tag befallen hatte. Ihr ganzes Leben lang spürte sie diese in ihrem Körper, in allen ihren Zellen, wenn sie an den Sonntagmittag dachte, der ihr Leben so sehr verändert hatte. Und nicht nur ihres!

Unter dem blauen Sommerhimmel stand sie mit Wera und vielen anderen an der Bernauer Straße. Keiner konnte es fassen, wirklich keiner! Das erkannte man an den entsetzten Mienen, den aufgerissenen Augen und Mündern, der tiefen Stille, die trotz der vielen Menschen herrschte, und den geballten Fäusten. Bedrückend war es, empörend, unglaublich! Überall bewaffnete Soldaten, Sperren aus Stacheldraht, Betonpfähle, Hindernisse, Bauarbeiter. Und aus den Fenstern der Häuser hinter diesen Sperren schauten verängstigte Gesichter, winkten Menschen verstohlen.

Sie hatte dagestanden, zu den sich hastig bewegenden Arbeitern gestarrt, nichts sagen und nichts fühlen können. An eines erinnerte sie sich jedoch besonders gut. Kalt war ihr gewesen in der warmen Augustsonne – eiseskalt. Und heute, da sie in ihrer Küche saß, mehr als fünfzig Jahre später, schien ihr, seit diesem Tag sei ihr nie mehr richtig warm geworden. Als dann drüben Geschütze und Panzer auffuhren, war sie nach vorne getreten, Schritt für Schritt, bis Wera sie heftig am Arm packte und zurückzerrte. Wäre sie damals wirklich rübergegangen? Hatte sie das vorgehabt? Das hatte sie sich ihr Leben lang gefragt. Aber es spielte auch gar keine Rolle mehr. Sie hatte es nicht getan. Was wäre gewesen, wenn ...? Müßig war es, sich das zu fragen. Sie war geblieben, auf der anderen Seite der Bernauer Straße, und dort, nur dort, war ihr Leben weitergegangen, nachdem es für eine so kurze Weile zum Stillstand gekommen war.

Willenlos ließ sie sich von Wera abführen. Ja, abführen war das richtige Wort, nicht wegführen. Wie gefesselt war sie sich vorgekommen, kraftlos, ohne Halt. Ohne Halt, so hatte sie sich lange gefühlt, nur mit sich geschehen lassen. Schwach erinnerte sie sich, dass sie mit der Freundin in einem kleinen Café in der Sonne gesessen und Kaffee getrunken hatte, dessen Geschmack sie gar nicht gespürt und dessen Wärme ihr Inneres nicht erreicht hatte. Irgendwann mussten sie dann wohl in Weras kleine Wohnung zurückgekehrt sein, gegen Abend wahrschein-lich. Denn dort war es ihr eingefallen. Sie musste zurück, ganz schnell musste sie zum Prenzlauer Berg zurück! Sie wollte doch mit dem Vater auf ein Bier zum Schultheiß! Und da hatte sie zu weinen begonnen, ganz leise zuerst nur, dann immer heftiger, bis sie sich irgendwann in den Armen der Freundin wiederfand, die ihr über das dunkle, zerzauste Haar strich und beruhigend auf sie einflüsterte: „Ja ... ist ja gut ... ja ...“ Was man eben so flüstert in Situationen, wo nichts gut ist. Um dieses verpasste Bier hatte sie weinen können, nicht um sich, nicht um den Verlust. Verlust? Von was? Das hätte sie nicht sagen können. Ihr war gewesen, als hätte sie sich selbst verloren an jenem 13. August 1961. Als sei nicht nur die Stadt endgültig und unwiderruflich geteilt worden, sondern auch sie.

Sie blieb im Westen, denn im Osten hätte sie nicht mehr aussteigen können. Die Stationen dort wurden zu Geisterbahnhöfen, die von den Edgars bewacht wurden. Und oben standen die Väter und lauschten dem Rumpeln tief in der Erde, wenn eine U-Bahn von West durch Ost nach West fuhr.

Wenn sie an ihre Kindheit dachte, sah sie sich eigentlich immerfort in der U-Bahn. Daran hatte sie die lebendigsten Erinnerungen. Ständig spürte sie ihre kleine Hand in der Hand eines Erwachsenen; der molligen, warmen, etwas schwitzigen und nervös hin und her zuckenden der Mutter oder der schmalen, kühlen, beruhigenden des Vaters. An diesen Händen fühlte man sich sicher, wenn man in den dunklen Schacht hinunterstieg, an dessen Eingang man stets fröstelte und sich ein wenig gruselte. Eilige Menschen hasteten vorbei, und man hatte immer das Gefühl, man müsse sich beeilen, dort unten warte die Bahn auf einen, man könne sie, wenn man renne, noch erreichen. Der Windhauch kühlte das Gesicht, und es roch ... es roch, wie es nur in der U-Bahn riechen konnte. Ein unverkennbarer Geruch, den man ein Leben lang mit sich trug. Gänge, Treppen, erneute Gänge und erneute Treppen, geführt von der Hand, in der man sich in dieser unterirdischen Welt, die stets in Bewegung war, ruhig und geborgen fühlte. Dazu das Rauschen und Poltern der ein- und wegfahrenden Bahnen, an- und abschwellend, im Fünf-Minuten-Takt. Dann stieg man mit all den anderen, mit Fremden, in diese gelben Metallkisten und ließ sich hin und her schütteln, bis man irgendwo – die Mutter und der Vater wussten, wo man hinwollte – wieder ans Licht kam.

Als Kind hatte sie es geliebt, aus dem Fenster zu schauen, ins Dunkel. Erst ganz allmählich gewöhnten sich die Augen an das Nichts und lernten zu unterscheiden: das Auf und Ab der an den Tunnelwänden aufgehängten Kabel, die hellen Nebelflecken der Ausstiegsschächte, die sich verzweigenden Tunnelröhren, den abzweigenden Schienenstrang. Fasziniert hatte sie das Muster der erleuchteten Fenster an den Tunnelwänden beobachtet, die vorbeihuschten. Daran hatte sie sich nicht satt sehen können.