4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

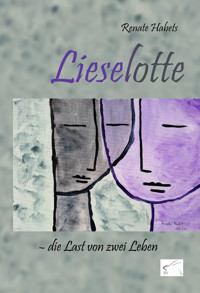

Lieselotte – die Last von zwei Leben erzählt die Geschichte einer Frau, deren ältere Zwillingsschwester tot geboren wird, das Leben der Überlebenden jedoch über Jahrzehnte bestimmt. Wird es Lieselotte gelingen, zu sich selbst zu finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Auf der Suche nach ihrem Zuhause muss sie viele Hürden überwinden, nicht zuletzt auch die in sich selbst. Lieselotte entwickelt eine multiple Persönlichkeitsstörung, um vor der Welt zu fliehen und sich selbst zu finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Edition Paashaas Verlag

Titel: Lieselotte – die Last von zwei Leben

Autor: Renate Habets

Originalausgabe September 2021

Covermotiv: Renate Habets

Covergestaltung: Michael Frädrich

© Edition Paashaas Verlag, Hattingen

Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-094-9

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d–nb.de abrufbar.

Lieselotte

– die Last von zwei Leben

„…Dass ich eins und doppelt bin?“

Aus: Gingko von Johann Wolfgang von Goethe

1. Teil: Westerwald / Siegburg

Westerwald

„Lieselotte, kommt ihr!“

Was war das? Hatte sie richtig gehört? Nein, das konnte einfach nicht sein! Sie war …

„Lieselotte, kommt ihr!“

Wieder ertönte der Ruf. Von fernher, undeutlich. Sie hatte sich verhört, so war das. So musste es einfach sein.

Ein drittes Mal: „Lieselotte, kommt ihr!!!“ Lauter inzwischen, ungeduldig. Mutters Stimme zeigte deutlich, dass unmittelbar eine Reaktion zu erfolgen hatte. Sofort. Unverzüglich.

Die Zwölfjährige ließ sich hastig von dem untersten Ast des Kirschbaums gleiten, sprang geschmeidig auf die Erde und setzte sich in Bewegung. Die dunklen Zöpfe flatterten hinter ihr her, als sie in aller Eile, die sie aufbringen konnte, über die holprige Wiese Richtung Haus hechtete. Fast wäre sie gefallen, aber im letzten Moment konnte sie es verhindern.

„Lieselotte, kommt ihr!“ Diese Worte kreisten in ihrem Kopf, während sie auf das Haus zulief, „Lieselotte, kommt!“

Zwölf Jahre war es her, dass sich kurz vor Kriegsende die Mutter in den Wehen gewälzt hatte. Dies zu einer Zeit, die nicht unpassender für eine Geburt hätte sein können.

Kurz vor Mittag hatte die Mutter sich unwohl gefühlt und gewusst, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibe, bis die Kinder das Licht der Welt erblicken würden. So hatte sie das bei sich immer genannt: das Licht der Welt erblicken. Also war Eile geboten. Seit Tagen schon stand die Tasche mit ihren Utensilien für das Krankenhaus fertig gepackt in dem Schlafzimmer des kleinen Hauses unweit des Teufelsbruchs, dort wo der Wald begann. Ihr Mann arbeitete als Förster und war natürlich, wie ihr durch den Kopf schoss, nicht daheim, als es losging. Mit ein paar anderen Freiwilligen war er runter zum Elbach gegangen, um „die Amerikaner aufzuhalten“. So hatte er gesagt und war verschwunden. An sie hatte er wie immer nicht gedacht, sie war ja egal!

Alles war so unsicher in diesen Zeiten, im März 1945. Eigentlich glaubte kaum noch jemand daran, dass die barbarischen Feindseligkeiten, die schon ins sechste Jahr gingen, noch irgendwie zu einem gütlichen Ende kommen könnten. Dann waren auch noch die Amerikaner in den Westerwald, in dem man bis dahin einigermaßen gut hatte überleben können, eingefallen und bedrohten die Bevölkerung. Zumindest fühlte die sich von ihnen bedroht, so dass eine schreckliche Panik aufzukommen drohte, was die Gefahr vergrößerte. Eine Gefahr, die dann nicht mehr in den Griff zu bekommen war. Also musste man sie aufhalten, wenn man schon nichts gegen die Angriffe aus der Luft tun konnte.

In diese bedrohliche Situation sollten die Kinder geboren werden. Sie nahmen keine Rücksicht darauf, ob es zu dieser Zeit der rechte Termin für eine Geburt sei. Da der Arzt gesagt hatte, es würden mit großer Sicherheit zwei werden, kam es auch nicht infrage, zu Hause zu entbinden, sondern der Nachbar musste Ilse nach Waldbröl bringen. Nur dort im Krankenhaus würde man ihr im Notfall helfen können.

Auf dem Rücksitz des klapprigen Motorrads fuhr der Bauer sie ins Hospital, lieferte sie dort bei einer Krankenschwester ab und verschwand blitzartig, ohne dass sie sich bei ihm hätte bedanken können.

Gebären war Frauensache! Also nichts wie weg! Und überhaupt – in diesen Zeiten konnte man nie wissen, da war man besser zu Hause.

Für Ilse begann eine furchtbare Zeit. Die Wehen kamen immer schneller, ließen sie sich zusammenkrümmen, wenn eine sie plagte, und sich erleichtert wieder aufrichten, wenn sie ging. Aber sie kam wieder! Wieder und wieder! Nur die Kinder wollten nicht kommen. Das spürte sie und – schlimmer noch – das sah sie in dem Gesicht der Hebamme, deren anfängliche Trostsprüche einem tiefen Schweigen gewichen waren. Einem Schweigen, das nicht beruhigte, sondern unter dessen Oberfläche etwas glimmte, gefährlich glimmte, das sich im Handumdrehen in ein Drama verwandeln konnte.

Das fühlte sie und machte die inzwischen kurz aufeinanderfolgenden Wehen zu einem Debakel. Sie trieben die Kinder nicht voran, sondern Ilse hatte ein Gefühl, als schiebe es diese immer weiter in sie herein. Nie könnten sie aus ihr heraus, nie. Das aber war doch ihr Sinn, ihre Aufgabe. Ans Licht der Welt sollten sie sie befördern, nach außen, nicht weiter in sie, in ihr wundes, zerrissenes Innere!

Wieder krümmte sie sich und schrie, schrie wie ein getroffenes Tier im Wald, obwohl sie sich doch so fest vorgenommen hatte, die Kinder würdevoll zu gebären. Würdevoll, wie sie es in all den Magazinen gelesen hatten, die das goldene Wunder der Geburt beschrieben.

Goldenes Wunder! Qual war es, Schmerzen, Elend! Nichts als schwarze Pein, Marter und unendliches Drangsal. Aufhören sollte es, endlich aufhören. Sie konnte nicht mehr.

Im flackernden Licht der Lampen wälzte sie sich schreiend auf dem Bett mit der Gummimatte, das man kurzerhand zum Kreißsaal erklärt hatte, und wollte ihre Kinder gebären, einfach nur gebären! Als eine Wehe etwas nachließ, bemerkte sie noch, dass das Gesicht der Hebamme mittlerweile schweißüberströmt war und keinesfalls mehr die Sicherheit ausströmte, die es vor Stunden noch gehabt hatte. Dann riss der Schmerz sie wieder fort.

Irgendwann, es musste Stunden her sein, so schien ihr, war ein Arzt aufgetaucht, der ihr etwas über die Nase geschoben hatte. Dann wusste sie nichts mehr.

Viele Stunden später nahm sie die Welt um sich her wieder wahr. Als erstes sah sie einen Lichtschimmer, der von rechts her zu kommen schien, dann ein freundliches Gesicht mit roten Apfelbäckchen, das sich über sie beugte und aus dem heraus es lächelte, als sie ein Auge aufschlug. Dann war erneut Dunkelheit um sie.

Viel später erst war Ilse imstande, sich in das Licht der Bewusstheit zurück zu kämpfen. Es gelang ihr Schritt für Schritt, die Einzelheiten festzuhalten: ein Fenster, durch das sich ein Sonnenstrahl kämpfte, weiße Bettwäsche, eine braune Decke, ein Stuhl zu ihrer Linken und ein Nachtschränkchen, ebenfalls weiß, Krankenhaus eben. Warum, was …?

Als sie geradeaus blickte, gerieten zwei Männer in ihr Blickfeld. Hans, ja, da war Hans, ihr Mann und der andere …

„Dr. Meier“, hörte sie verschwommen, „Frau Roth, können Sie mich hören?“

Frau Roth, ja, Frau Roth, das war doch sie. Wieder erkämpfte sie sich ein Stück Realität. „Ja“, murmelte sie, „ich kann Sie hören.“

„Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine wunderschöne Tochter. Wir mussten einen Kaiserschnitt machen …“

Eine wunderschöne Tochter, hatte er gesagt, gottlob, sie hatte eine wunderschöne Tochter. Aber …

„Und das andere Kind?“

Betretenes Schweigen. Beide Männer hatten den Kopf gesenkt. Hans hob ihn als erster, schaute sie an und beeilte sich, neben ihr Bett zu kommen. Er nahm ihre Hand fest in seine beiden, sah in ihre Augen und stammelte: „Ilse, wir haben ein wunderschönes Kind. Ich habe sie schon gesehen“, fuhr er sicherer werdend fort.

„Ein Kind? Aber …“

„Ja, Ilse, ein Kind. Ein Mädchen.“

„Aber …“

„Schau, du hast eine sehr schwere Geburt gehabt“, nahm er sich ein Herz und fuhr fort: „Da war noch ein anderes Kind in dir. Ein Mädchen.“

„Und wo ist sie?“

„Du, es gab Probleme. Ganz heftige. Die Kinder wollten nicht kommen. Da haben sie einen Kaiserschnitt gemacht und sie geholt. Das Kind“, stotterte er, „das erste Kind war tot. Aber“, fuhr er dann, da es raus war, erleichterter wieder fort: „Aber es war ja noch ein zweites Kind da, ein Mädchen.“

„Sie konnten wir“, half ihm der Arzt professionell, „gesund und schnell entbinden, nachdem wir das tote Kind entfernt hatten. Da war der Weg frei“, sagte er dann fast triumphierend, „für ihre kleine wunderschöne Tochter.“

Tochter, entbinden, Weg frei, tot, zwei Mädchen – die Worte kreisten in Ilses Kopf, ohne dass sie einen Zusammenhang herstellen konnte: Tochter, entbinden, Weg frei, tot, zwei Mädchen. Wieder und wieder dachte sie das, immer die gleichen Worte, immer in der gleichen Reihenfolge.

Dann verstand sie.

„Mein Kind ist tot“, schrie sie, „tot, tot, tot!“

Hans hatte versucht, sie an sich zu ziehen, festzuhalten, ihr Trost zu geben. Sie aber hatte ihn mit aller Kraft weggestoßen. „Tot, tot, tot“, schrie sie immer weiter, bis ihr der Atem ausging und sie schluchzend zusammenbrach.

Der Arzt verabschiedete sich, schien froh zu sein, dass andere Aufgaben auf ihn warteten. Zumindest hatte er von denen gesprochen. Hans blieb hilflos neben seiner schluchzenden Frau sitzen, hatte eine ihrer Hände fest in seine genommen. Mehr konnte er nicht tun, mehr ließ sie nicht zu.

Er wusste, er musste sie weinen lassen, trauern um das Kind, das nie durch das Forsthaus laufen würde, nie seine kleine Schwester würde anschauen können. Nie. Auch er war traurig. Aber, tröstete er sich, da war noch das andere Kind. Es lebte, es würde heranwachsen, und sie würden ihm liebevolle Eltern sein. Sein Herz wurde warm in einer Weise, wie er es kaum je gekannt hatte. Er öffnete sich dem kleinen Wesen, das wenige Räume weiter auf der Säuglingsstation lag: sauber, in warmer Kleidung, behütet, trotz der bewegten, unsteten Zeiten, in die es geboren war. Sie würden es hegen, seinen Weg begleiten und für es da sein. Bestimmt würde es ja noch weitere Geschwister haben. Das hatte ihm der Arzt versichert. Das würde möglich sein.

So strahlte er, als die apfelbäckige Krankenschwester an die Tür klopfte und mit einem frisch geborenen kleinen Wesen auf dem Arm ins Zimmer trat. „Hier ist sie“, sagte sie, „ist es nicht wunderschön? Das Herzchen.“

Ilse, die völlig verschwollen, aber mittlerweile wieder ruhiger war, drehte sich wild auf die andere Seite und wandte Hans und der Krankenschwester den Rücken zu. Steif und unüberwindbar schien sie dazuliegen, unversöhnlich und nicht zu erobern. Eine Wand, eine unnachgiebige Grenze.

„Ilse …“

Keine Reaktion.

„Du, schau doch mal …“

Keine Reaktion.

„Du, Ilse, schau …“ Ein Aufschrei fast.

Keine Reaktion. Da nahm Hans der Schwester das Bündel ab, bettete es in seine Arme, unsicher erst, aber dann entschlossen, selbstverständlich. Er neigte sein Gesicht zu dem winzig kleinen, roten des Säuglings in seinen Armen, seiner Tochter. Er senkte den Kopf und küsste sie auf das Näschen, die Wange, den Scheitel. Drei Küsse und drei Versprechen für eine gute Zukunft. Dann überließ er das Bündel wieder der Schwester, die es ins Säuglingszimmer trug.

„Ilse“, versuchte er es noch einmal, ganz traurig, aber zugleich erfüllt von der Liebe zu dem kleinen Menschen, der wieder in sein Bettchen gelegt wurde. Als sie nicht antwortete, ging er. „Ich komme morgen“, sagte er an der Tür.

Ilse lag unbeweglich wie vorher schon, starrte mit nassen Augen aus dem Fenster. Sie hatte an diesem Tag kein Kind bekommen, sondern sie hatte eines verloren.

So verhielt sie sich auch während der kommenden Tage im Krankenhaus. Musste die Kleine gestillt werden, legte sie sie an. Milch hatte sie genug. Aber nie sprach sie mit ihr, streichelte den kleinen Kopf oder drückte sie ein wenig fester. Sie gab ihr die Milch, die das Kind brauchte. Das war ihre Pflicht. Die erfüllte sie.

Hans beobachtete dies eine Weile und hoffte, dass sich die Erstarrung seiner Frau legen würde. Aber er wurde enttäuscht und beschloss, die Kleine in der Kreisstadt anzumelden, damit sie auch amtlich ins Licht der Welt getreten war. Besonders in diesen wirren, unmenschlichen Zeiten tat das not. Man wusste nicht, was der Krieg noch bringen würde.

Auf dem Standesamt der Kreisstadt wurde er vorstellig und gab als Namen der Tochter Lieselotte an, obwohl der Beamte das zunächst nicht akzeptieren wollte.

„Also Elisabeth Charlotte“, meinte er, als der Förster den Namen Lieselotte für die Neugeborene dokumentieren lassen wollte.

„Nein, sie heißt Lieselotte.“ Darauf bestand er.

„Aber …“, zögerte sein Gegenüber, „das ist doch die Kurzform von …“

„L i e s e l o t e“, skandierte er jeden Buchstaben einzeln.

„Lieselotte“, wiederholte der Beamte. Damit hatte das Mädchen seinen Namen bekommen.

Natürlich war der eine Zusammenziehung aus Elisabeth und Charlotte, das wusste Hans nur allzu genau. So hatten er und seine Frau die Zwillinge nennen wollen, wenn es denn Mädchen wurden: Elisabeth die Ältere und Charlotte die nach ihr Geborene. Elisabeth würde es nie geben, dieses Kind hatte nie leben dürfen, auch Charlotte kam nicht infrage für ihn. Aber Lieselotte, das fand er genau richtig, so waren alle zwei Namen vereint in der einen Tochter, die ihnen beide am Ende des März geboren worden war. Dankbar war er für sie, sehr dankbar. Seine Erstgeborene. Dass sie die einzige bleiben würde, das konnte er damals ja nicht wissen.

Er freute sich, dass er so das Andenken an das tote Mädchen erhalten konnte, und eilte stolz zum Krankenhaus, um Ilse von seiner Idee zu berichten. Diese aber schaute ihn nur an, als er davon erzählte, seufzte und drehte sich weg von ihm.

„Ich bin müde“, hörte er sie leise flüstern, „ich muss ein wenig schlafen.“

Diese Geschichte, wie sie zu ihrem Namen gekommen war, hatte Lieselotte immer wieder zu hören bekommen. Die Mutter hatte sie abgehackt, fast feindselig erzählt, der Vater voller Stolz darauf, dass so das Andenken an ihre tot geborene Schwester immer in ihrem Namen erhalten war. Niemanden hatte es gekümmert, ob ihr das gefiel, ob sie damit einverstanden war. Und überhaupt … man konnte es ja nicht ändern. Sie hieß nun einmal so: Lieselotte.

Diese Gedanken schossen ihr, als sie sich sputete, durch die Wiesen möglichst schnell nach Hause zu kommen, durch den Kopf. Hatte die Mutter wirklich „Kommt!“ gerufen? Kommt? Das musste sie wissen, ganz schnell.

Sie polterte durch die offen stehende Tür – es war sommerlich warm – in die Küche.

„Du, Mama, hast du eben …?

Aber sie konnte ihren Satz nicht zu Ende bringen.

Die Mutter hob die Hand, als sie das Mädchen sah, und deutete auf den Küchenstuhl, der nahe der Tür stand. Dies mit einer Miene, die Lieselotte nur allzu gut kannte. Abweisend, kalt. Es würde keinen Sinn haben, ihr eine Frage zu stellen. Erst recht nicht eine solch wichtige. Das musste warten.

Also ließ das Mädchen sich schnaufend und heftig atmend auf dem Stuhl nieder und schaute zu der Mutter, die – schwerfällig schien es – gegenüber ihr Platz genommen hatte. Aufrecht saß sie dort, etwas distanziert von Lieselotte, auf ihrem Stuhl und schaute aus dem Fenster. Sie hatte wieder diesen Blick, als betrachte sie irgendwo da draußen etwas in einer Ferne, die nur für sie existierte, nicht für alle anderen.

Diesen Blick kannte Lieselotte, sie kannte ihn nur zu gut. Man durfte dann nichts sagen, musste still sein und abwarten.

Irgendwann würde die Mutter zu ihr zurückkehren. Irgendwann.

„Lieselotte“, sagte sie nach einer langen Weile, „Lieselotte, ich muss mit dir sprechen.“

Sehr ernst klang das, daher schaute das Mädchen sie konzentriert an. Es versuchte, alle Aufmerksamkeit in den Blick zu legen, den es auf die Mutter richtete. Ganz stille sein und abwarten! So lief es immer ab, wenn etwas Wichtiges folgen sollte. Was konnte es dieses Mal nur sein? Es hatte keine Ahnung, war sich auch keiner Schuld bewusst, obwohl es minutenlang in sich danach gesucht hatte. Das war es gewöhnt, irgendetwas hatte es immer angestellt. Das kannte es.

„Du bist ja schon ein großes Mädchen“, nahm die Mutter einen Anlauf, „und wirst verstehen, was ich dir nun sage. Sagen muss. Wir gehen weg.“

Was? Was hatte sie da gesagt? Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Das hatte die Mutter nie gesagt. Sie musste sich verhört haben!

„ … und deshalb geht es hier nicht mehr“, hörte sie den zweiten Teil des Satzes, dessen ersten sie nicht wahrgenommen hatte, tief versunken in ihren Schock.

Ilse erklärte ihr mit wenigen Worten, dass sie nicht länger bei ihrem Mann bleiben könne. Es gehe nicht mehr. Sie habe es versucht, aber das sei vergeblich gewesen. Sie müsse weg.

„Dann bleibe ich hier, bei Vati“, schrie Lieselotte ihr entgegen. „Hier bin ich zu Hause!“

„Ein Kind gehört zu seiner Mutter“, war die lapidare Antwort. „Ein Mädchen erst recht.“

Wieso? Was geschah hier? An diesem sonnigen Tag? Eben hatte sie doch noch im Kirschbaum gehockt und gedankenlos zum Wald geblickt, wo die Fichten sich in dem leichten Wind gewiegt hatten. Hin und her, hin und her …

„Nein“, gellte es durch die Küche, „nein. Ich geh hier nicht weg. Niemals!“

Lieselotte war aufgesprungen, hatte den Stuhl umgestoßen, der hinter ihr auf dem Boden schepperte. Sie war mit drei schnellen Schritten aus dem Raum gelaufen, die Treppe hoch geflogen, hatte ihre Zimmertür aufgerissen und wieder zugeschmettert und sich aufs Bett geworfen und den Kopf tief im Kissen vergraben.

Das konnte einfach nicht wahr sein, was die Mutter ihr soeben mit trockenen präzisen Worten gesagt hatte. Weg von hier! Das konnte sie nicht. Hier war sie groß geworden, hier in dem Haus am Waldrand, in dem der Vater morgens bereits, wenn sie frühstückte, aus dem Wald zurückgekommen war und ihr alles, was er erlebt hatte, erzählt hatte, während er herzhaft in sein Brot gebissen und schlürfend den Becher mit Kaffee geleert hatte.

Bei dem Vater wollte sie bleiben, er war ihr Zuhause. Ein anderes hatte sie nicht. Wollte sie auch nicht kennenlernen. Nie, das eine genügte ihr. Sollte die Mutter doch allein …

Hier ging sie zur Schule, mit Bärbel, der besten Freundin, die man nur haben konnte. Die wohnte unten bei der Kirche auf dem großen Bauernhof, war geliebt von allen. Von ihren Eltern und den fünf älteren Brüdern, die sich alle so gefreut hatten, als endlich ein Mädchen zur Welt gekommen war. Barbara, ‚die Fremde‘, die ‚Wilde‘, so hatte der Lehrer ihnen den Namen erklärt. Einen Tag nach ihr war sie geboren, Barbara, die Vielgeliebte, die sehnlich Erwartete. Hatte sie die Freundin beneidet! Die war ja fast wie eine Zwillingsschwester für sie. Ganz eng war sie mit ihr gewesen, alles hatten sie sich erzählt, wirklich alles. Als einzige kannte sie die Geschichte von der toten Schwester. Von Bärbel ging sie nicht fort! Von der nie! Sie war doch die einzige, die sie Lotte nannte, nur Lotte.

In Lieselottes Kopf rasten die Empfindungen, keinen klaren Gedanken konnte sie fassen.

Alles sollte sie aufgeben, alles, was sie kannte und ihr lieb und vertraut war. Alles, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte, so selbstverständlich gewesen war, ihr Sicherheit gegeben hatte. All das sollte nicht mehr sein!

Irgendwann war sie vor Erschöpfung eingeschlafen. Unruhig war ihr Schlaf, voll wirrer Träume. In ihnen ging sie mit dem Vater durch den Wald, und der verschwand plötzlich zwischen den Bäumen. Ihr Kirschbaum brannte ab, die Schule war verschlossen mit einem voluminösen Schloss, die Mutter stieß sie in den Elbach, Bärbel versuchte vergeblich, sie daraus zu retten. Ein Traum jagte den nächsten, und keiner gab Hoffnung. Alles in ihnen war ohne Orientierung, voller Verzweiflung und Unheil.

Der Vater war noch bei ihr gewesen, ehe sie in diesen gehetzten Schlaf gefallen war. Er hatte ihr keine Hoffnung geben können, so sehr er es auch versucht hatte.

„Ich möchte bei dir bleiben“, hatte sie geschluchzt. „Hier, im Westerwald.“

„Es geht nicht“, hatte er ihr entgegnet, „deine Mutter will dich bei sich haben.“

„Aber ich will nicht. Ich will bei dir bleiben.“

Ein tiefer Seufzer war ihm entfahren. „Das geht nicht, wirklich nicht. Ein Kind gehört zu seiner Mutter.“

Hin und her war es gegangen. Irgendwann hatte der Vater den Kopf in den Händen verborgen, war aufgesprungen und hatte die Zimmertür trotzdem ganz leise hinter sich zugemacht. So endgültig hatte das geklungen. Wie eine Flucht hatte das ausgesehen.

Er war in den Wald gelaufen, geflohen, das hatte sie richtig gesehen. In dem Forsthaus, in dem seine Tochter todunglücklich und deren Mutter unversöhnlich waren, mochte er nicht mehr bleiben. Konnte er nicht.

Nur hier in der Tiefe seines Reviers kam er einigermaßen zur Ruhe, obwohl es weiter in ihm gärte. Was war da nur geschehen? Was war aus Ilse und ihm geworden, da es doch so vielversprechend begonnen hatte. Damals, in Siegburg …

Sie hatte als Schneiderin in einem kleinen Geschäft gearbeitet, das hauptsächlich Kleidung aufarbeitete, mitunter aber auch eigene Entwürfe fertig stellte. Dabei war Ilses Talent aufgefallen, sich wundervolle Röcke, luftige Blusen oder gar vollständige Kleider, die um die Frauen herum schwangen und sie zu einer Prinzessin machten – so zumindest sagten alle – vorzustellen und auch zu gestalten. Je weiter der Krieg voranschritt und neue Stoffe mangelten, umso mehr Phantasie entwickelte Ilse, aus Altem mit Hilfe von winzigen Kleinigkeiten etwas völlig Unerwartetes hervorzubringen.

Für ihre Entwürfe war sie selbst das beste Modell. Allzu gerne kleidete sie sich chic und fühlte sich dann wie ein echtes Mannequin, wenn sie leichten Schrittes, fast tänzelnd den Stoff eines neuen Kleides schwingen ließ und dabei perlend lachte. Zumindest so lachte, wie sie sich perlend vorstellte.

Er war gleich völlig fasziniert von ihr gewesen, der junge Soldat auf Heimaturlaub, der seine Blessuren, die er sich in Russland zugezogen hatte, hier in der Heimat ausgeheilt und auf den neuen Einzugsbefehl gewartet hatte. Wie eine Fee war sie ihm erschienen, als sie an einem Samstagabend mit einer Freundin über den Marktplatz in Siegburg getippelt war und sich lebhaft mit dieser unterhalten hatte. Mitunter hatten beide die Köpfe einander enger zugewandt und getuschelt, dann waren sie auf einmal in lautes Gelächter ausgebrochen und hatten sich dabei aneinander festgehalten.

So viel Normalität, so viel Lebensfreude. Nichts von der Angst zu spüren vor der feindlichen Flugabwehr und den fremden Panzern, die auf sie zugerollt waren und vor denen sie sich zitternd – sich selbst gab er das zu, aber niemand anderem – in Sicherheit gebracht hatten. Nur zwei junge Frauen, die am Feierabend über den Marktplatz schlenderten, voller Lebensfreude. Sehen und gesehen werden, das war ihre Devise, und sie sind gesehen worden, damals. Zumindest Hans hatte sie wie gebannt beobachtet. Besonders die Kleinere, die mit den mausbraunen Haaren und dem geblümten Kleid hatte es ihm angetan. Ganz mächtig sogar, so dass er seine Schüchternheit nach einiger Zeit überwunden und beide zu einer Tasse Kaffee eingeladen hatte. Dort im Eckcafé hatten einige Tische vor der Tür gestanden, dorthin hatte er die „Damen“, nachdem er sich vorgestellt und seinen Hut gelüftet hatte – „Hans Roth“ – geführt.

Es war alles sehr schnell gegangen: Kaffee trinken, wiedersehen, erst noch mit Freundin und dann ohne, Spaziergang, noch ein Spaziergang, ein leichter Wangenkuss, dann weitere Küsse, nicht leicht, nicht auf die Wange – und dann der Heiratsentschluss. Ilse, die Schneiderin aus Siegburg, und Hans, der Forstanwärter aus dem Westerwald, waren durch eine Blitztrauung Mann und Frau geworden. Er 26 Jahre alt, sie 24. Beide noch im ersten Weltkrieg geboren, aber ohne Erinnerung an ihn. Dafür umso mehr an den zweiten.

Ilse war nach der Hochzeit, bei der nur ihre Mutter, selbst gerade erst 49 Jahre alt, anwesend gewesen war, in Siegburg geblieben, bis er dann 1944 endgültig kriegsuntauglich zurückgekehrt und Förster im Westerwald geworden war. Förster brauchte man immer, auch wenn die ein wenig hinkten. Andenken an den Krieg, hätte schlimmer sein können.

Beide, Ilse und er, waren voll des festen Willens in diese Ehe gegangen, die vorher keine gewesen war. Sie hatte Siegburg verlassen, ungern, aber die Frau gehörte zu ihrem Mann, so war das nun einmal. Förster konnte er in Siegburg nicht sein, das war klar, also musste sie mit in den Westerwald kommen, die Schneiderin aus Siegburg, die am Beginn einer großen Karriere gestanden hatte. Zumindest glaubte sie das, je länger die Ehe am Waldrand gedauert hatte.

Aber zunächst war sie, wie sich das gehörte, ganz schnell schwanger geworden, und die jungen Eheleute hatten in der Vorfreude geschwelgt. Sie hatten sich vorgestellt, wie es sein würde, wenn kleine Beinchen durch das Haus trappelten, erst zwei, später mehr.

„Zehn“, hatte Klaus gerufen.

„Erst mal drei“, hatte Ilse ihn mit einem Kuss auf den Mund zum Schweigen gebracht.

Dann später: „Wenn es ein Junge wird, heißt er Klaus.“

„Meinetwegen“, hatte sie gelacht, „aber es wird ein Mädchen! Und das heißt Elisabeth, wie die englische Thronfolgerin.“

Als dann nach vielen Monaten Wartezeit immer klarer wurde, dass wohl zwei Kinder in Ilse heranwuchsen – „Stell dir vor, gleich zwei auf einmal!“ –, wurden Peter und Charlotte als weitere Namen gewählt. Zu der ersten Wiege war eine zweite gekommen, kleine Hemdchen, Höschen und Lätzchen waren zu prallen Bergen angewachsen. Ilse hatte von morgens bis abends gesungen, ihren immer dicker werdenden Bauch gestreichelt und genäht, genäht ohne Unterlass. Jeden Stofffetzen, dessen sie hatte habhaft werden können, hatte sie zu einem kleinen Kunstwerk gemacht. „Für die Kleinen.“

Eine so schöne Zeit war das gewesen. An sie dachte Hans in all seinem Leid mit Freude dort des Nachts auf dem Hochstand im Wald, wohin er sich geflüchtet hatte.

Die letzte schöne Zeit, durchschnitt es ihn. Nur diese kurze glückliche Spanne war ihnen vergönnt gewesen, nur diese Ahnung von Glück. Dann war Elisabeth tot geboren worden, die Namensvetterin der englischen Thronfolgerin. Tot. Das hatte Ilse nicht verkraften können. Aber …, es war ihnen doch Lieselotte geblieben, in der die Schwester fortlebte! Sie hatten ein Kind, ein gesundes, lebhaftes, schönes, kluges, kleines Mädchen, das heranwuchs und zu dieser prächtigen Tochter mit den dicken dunklen Zöpfen geworden war, die dort oben in ihrem Bett lag und glaubte, alles Leid der Welt auf einmal ertragen zu müssen.

Dunkel war es erneut über ihn hereingebrochen, als er an Lieselotte dachte, die in ihrem Zimmer lag, unglücklich und für ihn verloren.

Er hatte gebettelt, geschrien, geweint, wieder gebettelt und wieder geschrien, als Ilse ihm vor einigen Tagen ihren Entschluss mitgeteilt hatte.

„Ich gehe. Nach Siegburg. Sie nehme ich mit.“

Drei kurze Sätze, die seine Welt hatten zusammenbrechen lassen. Von einem Moment zum anderen hatte sich sein Leben gedreht. Nie mehr Lieselottes fröhliches Lachen im Garten, nie mehr die morgendlichen Gänge mit ihr, um Wildfutter aufzufüllen, nie mehr die Abende, an denen sie sich im Sofa an ihn kuschelte und ihm Löcher in den Bauch fragte, um die Welt verstehen zu lernen.

Nie mehr, nie mehr, nie mehr …, mehr konnte er einfach nicht denken.

Dabei hatte es sich abgezeichnet, lange schon. Eigentlich seit jenem Tag im März, dem Tag der Geburt. Es ist der Schock, hatte er gedacht, als Ilse die kleine Lieselotte nicht einmal hatte ansehen wollen. Es wird gut, denn sie stillt sie ja. Sie wird Muttergefühle bekommen, bald schon, hatte er sich getröstet. Sie wird …

Nein, sie hatte nie. Pflichterfüllt hatte sie die Tochter versorgt, ihr Heranwachsen begleitet. Sie hatte all das getan, was ein Kind braucht, um physisch groß zu werden. Sehr aufmerksam hatte sie das getan. Mehr nicht. Ihre Liebe, ihre Wärme, ihre Freude, die ihn so angezogen hatten, damals, waren mit Elisabeth gestorben.

Sie hatte ihm keine Chance gegeben, ihr und auch sich ein weiteres Kind zu schenken.

„Nein“, hatte sie immer gesagt und sich zur Wand gedreht. „Nein.“

Zwölf Jahre war das so gegangen, zwölf Jahre hatte er gehofft. Irgendwann einmal, so hatte er gedacht, müsse der Schock vorüber sein. Irgendwann war sie wieder bereit für ihn. Irgendwann.

Er war geduldig geblieben. Oder doch eher verrückt, meschugge, blöd? Ja, heute gab er sich das zu, heute, wo eh alles zu Ende war.

„Ich gehe.“

Unter Tränen brach er auf seinem Hochsitz zusammen. So viel zerstörte Hoffnung. Er hatte Ilse verloren. Schlimmer noch: Er hatte Lieselotte verloren. Alles hatte er verloren, so schien ihm.

Siegburg

„Bärbel, Post für dich“, hörte sie die Stimme ihres ältesten Bruders, als sie aus der Schule kam. Er war wohl gerade aus dem Stall gekommen, als er den Briefträger auf dem Hof getroffen und mit ins Haus genommen hatte.

Springend versuchte sie den Brief, den er mit der rechten Hand hoch in der Luft schwenkte, zu erreichen, aber sie war gegenüber diesem blonden Hünen einfach zu klein.

„Michi, bitte“, bettelte sie.

Aber er ließ sie zappeln und drehte sich mit dem Brief in der Hand von ihr weg.

„Fass ihn doch“, foppte er sie, wartete aber nicht lange, als sich ihr Gesicht unheildrohend verzog, bückte sich und reichte ihr den Umschlag mit einer kleinen Verbeugung.

„Bitte schön, Mademoiselle.“

„Doofkopp“, murmelte sie vor sich hin – dies laut zu tun, traute sie sich nicht –, ergriff den Brief, lief auf ihr Zimmer, schmiss sich bäuchlings auf ihr Bett und riss den Umschlag auf. Zwei dünne Blätter fielen aus ihm heraus:

Liebe Bärbel,

nun bin ich schon fast vier Wochen in Siegburg und finde heute erst Zeit, dir zu schreiben. Es ist alles gut hier. Wir wohnen mitten in der Stadt in einer Straße, die geradewegs zum Marktplatz führt. Außer uns gibt es noch vier weitere Mietparteien, die mit uns hier wohnen. Aber die werde ich sicher noch kennenlernen.

Unsere Wohnung ist nicht so groß, aber ein winziges kleines Stübchen habe ich zu meinem gemacht. Ich wollte nicht im Zimmer der Mutter schlafen. Dann haben wir noch einen großen Raum, der Küche und Wohnzimmer in einem ist. Und natürlich ein Bad mit einem Klo.

„Ist ja klein“, murmelte Bärbel vor sich hin, „da kriegt man ja Platzangst.“

Die Neugier ließ sie aber wieder ganz schnell zu Lottes Brief greifen. Was schrieb die denn sonst noch? Sie wusste ja noch gar nichts von deren neuem Leben. Also weiter:

Meine Mutter arbeitet hier ganz in der Nähe in einem Kaufhaus als Schneiderin. Umgezogen sind wir nämlich erst, als meine Mutter diese Stelle gefunden hatte, hat sie mir gesagt. Sie braucht ja Geld für die Wohnung, das Essen und für mich.

„Hätte ja hier bleiben können …“, meinte Bärbel schnaubend. „Hat doch hier alles!“

In die Schule gehe ich in Siegburg auch. Zum Gymnasium. Die haben mich in die sechste Klasse aufgenommen, obwohl die hier viel weiter sind in Mathe und Englisch.

Arme Lotte, so’n Mist.

Die sechste Klasse hatten die beiden Mädchen auch hier im Westerwald besucht. Auf dem Gymnasium in der nächsten Kreisstadt. Wie sie alles gemeinsam machten, so hatten sie dort nach der Dorfschule, in der er es nur die ‚Großen‘ und die ‚Kleinen‘ gegeben hatte, eine Aufnahmeprüfung gemacht und, gottlob, beide bestanden. Also waren sie des Morgens immer zum Elbach runter gelaufen, mit dem Bus in die Stadt gefahren und nach Mittag zurück und wieder den Berg hoch. Meist hatten sie sich dann nicht getrennt, sondern bei einer von ihnen, Bärbel oder Lotte, gegessen und Hausaufgaben gemacht, auf dem Hof geholfen oder den Wald durchstromert, bis es Zeit gewesen war, ins jeweilige Zuhause zurückzukehren. Wie Zwillinge hatten sie sich gefühlt!

Daran dachte Bärbel, als sie Lottes Brief vor sich hatte, voll Inbrunst. Schön war das gewesen, wie sie inzwischen wusste. Vorher hatte es so selbstverständlich geschienen, man tat es halt jeden Tag, basta.

Aber da die Freundin von jetzt auf gleich aus ihrem Leben verschwunden war, verstand Bärbel erst, was für ein Glück sie gehabt hatten. Zwei kleine Mädchen, fast gleichaltrig, die zusammen aufgewachsen waren. Jede hatte mit der anderen alles geteilt, so war es immer gewesen – und würde es immer bleiben. Hatten sie gedacht, nein, hatten sie gar nicht gedacht, sondern es war gewiss gewesen, einfach so.

Bärbel seufzte und griff wieder zu dem Brief. Viel war es nicht mehr, was Lotte schrieb, das sah sie mit einem Blick.

Ich lese viel und arbeite für die Schule. Besonders in Mathe muss ich viel tun.

Nun weißt du, wie es mir geht. Schreibe wieder!

Lieselotte

Das war alles.

Bärbel blickte enttäuscht auf die beiden Seiten. Was sollte das? Alles, was sie wissen wollte, hatte die Freundin gar nicht erwähnt. Wie ging es ihr in der Stadt? Vermisste sie den Wald, den Vater, die Schule, sie? Bärbel?

Da stimmte doch was nicht! Irgendwie war der Brief seltsam, so gar nicht …

Ja, so gar nicht – Lotte! Wie hatte sie das nur nicht sofort merken können? Da stand ja überhaupt nicht Lotte, sondern Lieselotte.

Bärbel konnte sich nicht erinnern, die Freundin jemals Lieselotte genannt zu haben. Ja, es war sogar so gewesen, dass diese darum gebeten hatte, Lotte genannt zu werden.

„Alle sagen Lieselotte“, hatte sie vor vielen Jahren ausgerufen, als die beiden Mädchen nahezu unsichtbar im Kirschbaum gesessen hatten, „ich bin Lotte!“

Von diesem Tag ab war sie für Bärbel Lotte gewesen, nur Lotte, nicht Lieselotte.

Doch in dem Brief hatte sie mit Lieselotte unterschrieben. Das war nicht die Freundin. Eine Fremde war das. Oder …

Bärbel kaute vor lauter Anstrengung wieder an ihren Nägeln, was sie sich eigentlich seit langem abgewöhnt hatte, oder … War das gar keine Unterschrift? War das … vielleicht …, ja, das war ein Hilferuf. Das war für Bärbel plötzlich ganz klar. Lotte rief um Hilfe, sie musste etwas tun. Ihr musste etwas einfallen.

Beim Essen war sie auffällig still, aß kaum, starrte vor sich hin und bemerkte nicht, dass der jüngste ihrer Brüder sie zu foppen versuchte, was der dann aber schnell aufgab, als er sah, dass die Schwester überhaupt nicht reagierte. Ja, sie schien ihn nicht einmal zu bemerken.

„Was hat Lotte geschrieben?“, fragte die Mutter.

Keine Antwort.

„Geht’s ihr gut, dort in Siegburg?“

„Hm, ja …“, kam es zögerlich. Dann nichts mehr.

Den ganzen Nachmittag über blieb Bärbel tief in ihre Gedanken versunken. Sie musste etwas tun, dessen war sie gewiss. Mittlerweile war es für sie ausgemacht, dass Lottes Brief nichts anderes als ein Hilfeschrei gewesen war. Sonst hätte diese niemals mit „Lieselotte“ unterschrieben. Warum hatte sie nur so lange gebraucht, um das zu verstehen?

Sie musste zu ihr, unbedingt. Das ließ sich nicht mit einem Brief erledigen!

Am Samstag der folgenden Woche saß Bärbel mit Michi im Zug. Für die Schönheiten der Strecke hatte sie heute überhaupt keinen Blick. Sie starrte vor sich hin und dachte an Lotte, der sie auf einer Postkarte ihre Ankunftszeit in Siegburg mitgeteilt hatte. Am Bahnhof wollte sie diese treffen und hoffte, dass das klappte. In Lottes neues Zuhause wollte sie nicht.

Ohne den Vater wäre diese Fahrt nicht zu bewerkstelligen gewesen, der hatte sie möglich gemacht. Michi sollte in Siegburg geschäftliche Dinge erledigen. Da konnte er die Schwester begleiten und abends wieder mit nach Hause nehmen. Die Zeit dazwischen gehörte Lotte und Bärbel. So war es geplant.

Bei der Einfahrt in den Bahnhof erblickte Bärbel, die gespannt aus dem Fenster schaute, fast sofort Lotte, die auf dem Bahnsteig stand und dem Zug aufmerksam entgegenblickte. So blass sah die aus! Und irgendwie … vernebelt. Ein besseres Wort fiel Bärbel nicht ein.

Der Tag war schwer gewesen, dachte Bärbel auf der Rückfahrt in den Westerwald. Die beiden Mädchen waren zum Michaelsberg gegangen und hatten dort oben still auf einer Mauer gesessen und auf die Stadt hinabgeblickt. Keines von ihnen hatte reden mögen, bis Bärbel nach einer ganzen Weile des Schweigens Mut gefasst und begonnen hatte.

„Lotte, sag, was ist?“, hatte sie vorsichtig begonnen.

Diese hatte nur mit dem Kopf geschüttelt und weggeschaut.

Das war eine ganze Weile so gegangen.

Bärbel hatte immer wieder Anläufe unternommen, um mit der Freundin ins Gespräch zu kommen, aber diese hatte abgewehrt, immer heftiger abgewehrt, bis Bärbel ihr endlich, tief verletzt: „Dann lass es doch, dumme Pute“, entgegengeschleudert hatte.

Das musste den Bann gebrochen haben.

Laut aufschluchzend hatte Lieselotte sich weggedreht, Bärbel das jedoch nicht zugelassen, sondern die Freundin zu sich gewendet, die Arme um sie geschlungen und gewartet. Einfach nur gewartet hatte sie, etwas anderes war ihr nicht eingefallen.

Dann war es aus Lieselotte herausgebrochen: wie unglücklich sie sei, wie furchtbar alles, wie unerträglich. Die Mutter sei nie zu Hause, sie spreche außerdem kaum mit ihr, nur so Alltagskram. Alles sei so eng, dunkel, man könne nicht in den Wald oder in den Garten. Kein Vater sei da, keine Bäume, kein Rex, der Setter ihres Vaters. Und das Schlimmste sei, dass sie, Bärbel, nicht da sei.

„Ich bin so allein“, hatte Lotte, die sich ein wenig beruhigt zu haben schien, geschluchzt, „immer allein.“

Bärbel hatte sich nicht zu helfen gewusst, die Arme ganz eng um Lieselotte geschlungen und einen Fluchtplan nach dem anderen entworfen. Dabei war ihr immer klar gewesen, dass all das nur leeres Gerede war, denn sie hatte ja gar nicht weggewollt. Nicht wirklich. Nur Lotte zuliebe hätte sie alles getan, um diese zu trösten oder mit ihrer Situation etwas zu versöhnen.

„Ich will wieder Lotte sein“, war es aus dieser rausgebrochen. Ein Aufschrei war das gewesen. „Ich will wieder Lotte sein.“

„Du bist doch Lotte“, hatte sie hilflos zu bedenken gegeben.

„Nein“, und ganz klein war da deren Stimme gewesen, „nein“, hatte sie wiederholt, „ich bin nicht Lotte, ich muss Lieselotte sein.“

Verstanden hatte Bärbel das nicht, aber gefühlt und erkannt, dass hier Lottes tiefster Schmerz saß: Sie musste Lieselotte sein! Das bestimmte seither ihr Leben, ein ganz neues Leben: fern die Natur und der Westerwald, verloren der Vater, ihr abhandengekommen Bärbel, fast ihr Zwilling.

Vergangen die Zeit, in der sie Orientierung und Sicherheit verspürt hatte. Zwar hatten sie und Bärbel sich versprochen, einander so oft als möglich zu treffen, viel zu schreiben. Aber das war etwas ganz anderes, als das, was sie kannte: die Gemeinschaft mit einem gleichaltrigen Menschen. An diesem Ort war sie allein, würde immer allein sein, dachte sie, und immer den anderen suchen, der für sie unwiederbringlich verloren schien. In Siegburg würde sie ihn nicht finden können, dessen war sie sicher. Im Westerwald? Da war er doch gewesen …