Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Das Schwarze Auge

- Sprache: Deutsch

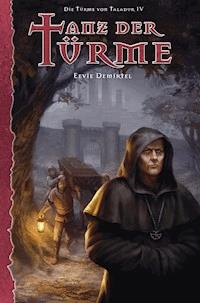

Die Gesetze der Rache werden in Blut geschrieben! Diese Lektion muss auch der junge Fechter Ramon schmerzhaft erfahren. Er ist bereit, den Gott des Todes selbst herauszufordern, um ihm den gerechten Preis für das Leben eines geliebten Menschen abzutrotzen. In der Eisenstadt im Herzen Almadas will er Genugtuung für lange erlittenes Unrecht fordern und folgt kompromisslos dem Weg der Vendetta. Schnell muss er jedoch feststellen, wie gefährlich es ist, zwischen die Fronten zu geraten, denn in den Herzen vieler Taladurer Familias glimmt die Glut der Fehde bereits seit Generationen. Ein kleiner Funke mag ausreichen, den alten Hass wieder auflodern zu lassen und die Stadt in ihren Grundfesten zu erschüttern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Biografie

Eevie Demirtel wurde in Frankfurt am Main geboren und ist, nach einem kurzen Zwischenspiel in Neuruppin, gemeinsam mit ihrer Katze wieder in den Vordertaunus zurückgekehrt. Ihr Studium der Archäologie, Anglistik und Germanistik hat sie dem gedruckten Wort zuliebe an den Nagel gehängt und sich für eine grundsolide Ausbildung zur Sortimentsbuchhändlerin entschieden. Nach Zwischenstationen als Werbetexterin, Eventmanagerin und namenlose Lohnschreiberin ließ sie sich schließlich von Marco Findeisen dazu anstiften, mit Schattenflüstern den ersten Teil der phantastischen Krimireihe Khunchomer Pfeffer zu schreiben. Inzwischen haben die beiden ungewöhnlichen Stadtgardisten Deniz und Kasim in Tod auf dem Mhanadi bereits ihren zweiten Fall gelöst. Seit 2011 arbeitet Eevie Demirtel als Redakteurin für Deutschlands größtes Pen&Paper Rollenspiel Das Schwarze Auge bei Ulisses Spiele.

Titel

Eevie Demirtel

Tanz der Türme

Die Türme von Taladur IV

Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©

Originalausgabe

Impressum

Ulisses SpieleBand 11080EPUB

Titelbild: Anna SteinbauerAventurienkarte: Ralph HlawatschKarten der Umgebung: Melanie Maier

Lektorat: Werner Fuchs Satz, Layout & Umschlaggestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael MingersKonzeption der Reihe Die Türme von Taladur: Bernard Craw

Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene Marken.

Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten. Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.

Print-ISBN: 978-3-86889-211-6E-Book-ISBN: 978-3-86889-819-4

Widmung

Für Lena

Danksagung

Ich ziehe meinen Caldabreser vor den Architekten der Türme, ohne die sie sicher niemals zu solcher Höhe herangewachsen wären, allen voran Bernard Craw, Florian Don Schauen und Werner Fuchs. Großer Dank gilt außerdem meinen tapferen Caballeros Dorothea Bergermann, Marco Findeisen, Stefan Schweikert und André Wiesler, die gemeinsam mit mir den langen Weg die Eisenstraße entlang geritten sind; meinen lieben Kollegen bei Ulisses-Spiele, die mich immer mit Cressos (oder Substituten) versorgt haben, wenn ich mal wieder gedanklich zu lange in Taladur abgetaucht war; Melanie Maier für alldienstägliches Asyl, kritische Kommentare und das klaglose Ertragen meiner Almada-Besessenheit; Lena Zeferino, die im entscheidenden Moment gefragt hat „Und wo ist der Sidekick?“; meiner geschätzten Kollegin Judith C. Vogt, die wahrscheinlich gar nicht weiß, wie sehr sie mir bei meiner Arbeit hilft, indem sie einfach nur zuhört und natürlich meinen beiden kritischsten Testlesern Jan und Markus, die sich unzählige Nächte für mich um die Ohren geschlagen haben und inzwischen wahrscheinlich das Almadalied rückwärts singen können.

I’ll never pause again, never stand still,Till either death hath closed these eyes of mineOr fortune given me measure of revenge. —W. Shakespeare, part 3 Henry VI (2.3.31-3)

Prolog

Um ein Haar wäre der Rabe vom Blitz zerrissen worden. Panisch trudelte er in der Luft, überschlug sich mehrmals und versuchte trotz wachsender Verzweiflung, mit seinen grau gewordenen Flügeln das Gleichgewicht wiederzuerlangen.

Dunkel schoben sich die Wolken über den Türmen Taladurs zusammen, und es würde nicht mehr lange dauern, bis ein gewaltiger Regenguss die drückende Schwüle über der Stadt vertreiben würde.

Der Fall des Raben wurde unsanft von einem borstigen Fußabtreter vor der Tür eines kleinen Sandsteinhauses gebremst. Mitsamt seinem haarigen Lebensretter wäre er wohl mit einem dumpfen Schlag gegen die Tür geprallt, wenn sich diese nicht in just jenem Moment geöffnet hätte. Ein langgezogenes Krächzen erklang, als der Rabe auf dem Fußabtreter knapp zwischen zwei zierlichen nackten Füßen hindurch schlitterte, um Haaresbreite an einem Besenstiel vorbei.

»Avrexel! Was tust du denn da?«, stieß Nuerta erschrocken hervor und ließ den Besen fallen. Vorsichtig hob sie das zerzauste Tier vom Boden und befühlte mit sorgenvoller Miene die alten Knochen. Ihre kupfernen Armreifen klimperten, während sie Avrexel gewissenhaft auf Verletzungen untersuchte, doch wie immer war der alte Rabe auf wundersame Weise unverletzt geblieben. Für einen Moment sah sie ihn durchdringend an, fast so, als betrachte sie ihr Spiegelbild in seinen dunklen Augen. Die vergangenen Jahre hatten einige tiefe Linien in ihr Gesicht gegraben, und wenn sie nicht gerade lachte oder ihren Mann Cecano ob seiner Unordentlichkeit schalt, sah man ihr nur zu deutlich an, dass das Alter auch an ihr nicht spurlos vorüberging. Ihre Züge verhärteten sich, als sie das Tier auf das Treppengeländer setzte. Der Rabe plusterte sein Gefieder auf und legte den Kopf schief.

»Bist du dir ganz sicher, Avrexel?«, flüsterte Nuerta tonlos. »Gibt es denn nicht genug fahrendes Volk auf der Welt? Warum in aller Götter Namen ausgerechnet die Facundía?« Der Gedanke an ihre Sippe ließ sie für einen Augenblick wehmütig hoffen, und ihre Augen wurden feucht. Sie schüttelte müde den Kopf und grub ihre Fingernägel so tief in die Handballen, dass sie kleine rote Kreise auf ihrer Haut zurückließen. »Für sie bin ich tot, Avrexel. Vergiss das nicht. Sie werden es auch nicht tun. Niemals.«

Blitze zuckten über den Himmel, gefolgt von heftigem Donnergrollen. Die ersten Regentropfen fielen, als Nuerta Escarelli sich abrupt umwandte und die Tür hinter sich ins Schloss warf.

Gerechtigkeit

Vor den Toren der Eisenstadt Taladur.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

Ramons Muskeln waren zum Bersten gespannt, als er sich gegen den bunt bemalten Wagen stemmte. Der Regenguss hatte die steile Straße in eine rutschige Piste verwandelt, und alle mussten mit anpacken, den Kastenwagen aus dem matschigen Graben wieder auf das Pflaster zu wuchten. Die beiden kleineren Gefährte waren glücklicherweise auf dem Weg geblieben, doch das vernehmliche Fluchen Corvos, der eines der Fuhrwerke lenkte, ließ annehmen, dass auch sie Schwierigkeiten hatten, den Wagen auf der Straße zu halten.

»Wenn doch nur Enzo endlich käme«, stöhnte Jacopo, der sich neben Ramon mühte, auf dem matschigen Boden nicht den Halt zu verlieren. »Da haben wir schon einen starken Mann, und ausgerechnet ihn schickt die alte Caramina hoch zum Tor.«

Die beiden jungen Männer schraken zusammen, als erneut grelle Blitze den Himmel teilten und sich eine hochgewachsene Gestalt neben ihnen im Regen abzeichnete. Wie aus dem Nichts stand Enzo, der starke Mann der Truppe, plötzlich neben ihnen. Von Haar und Bart troff das Wasser, und seine Kleidung war ebenso durchnässt wie ihre.

Die Narbe in seinem Gesicht, die seinen rechten Mundwinkel nach unten zog, verlieh Enzos Miene eine gewisse Grimmigkeit, und auch der bullige Körperbau des Mannes wirkte leicht einschüchternd. Sein Gesichtsausdruck, als er sie wortlos zur Seite schob und den Kastenwagen allein aus dem Dreck zurück auf die Straße hob, ließ Ramon jedoch schaudern.

»Was ist los?«, fragte er lauter als beabsichtigt, um das Donnergrollen zu übertönen.

Enzo fuhr zu ihm herum, seine Wut schien verraucht. Die Schultern des großen Mannes waren zusammengesunken, und seine Augen wirkten traurig. »Sie wollen uns nicht in die Stadt lassen. Wir müssen vor den Toren bleiben.« Er deutete auf die Anhöhe rechts der Straße. »Caramina will, dass ihr den Wagen dort rüber bringt. Wenn wir Glück haben, ist der Boden so fest, dass die Räder nicht im Morast versinken.« So schnell und lautlos, wie er aufgetaucht war, verschwand er auch wieder im Regen.

»Und dafür haben wir den Wagen jetzt auf die Straße gehievt?«, fragte Jacopo und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

»Du weißt doch, wie es ist«, zischte Ramon zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Niemand will die Zahori in der Stadt haben. Sie sind dreckig, stehlen und setzen deinen Eigenhörigen Flausen in den Kopf.« Er klopfte Jacopo aufmunternd auf die Schulter. »So sind wir eben. Lass uns den Wagen rüberbringen und sichern. Ich habe heute noch ein gutes Stück Weg vor mir.«

»Du willst wirklich zu dieser Festung zurück? Und das bei dem Wetter?«, fragte Jacopo staunend, als er die Zügel der beiden Stuten griff, die sich mit dem schweren Gefährt mühten.

»Wegen nichts anderem bin ich hier.« Ramon warf einen Blick zum Himmel, doch es schien zwecklos zu hoffen. Anscheinend wollten die Götter kein Einsehen haben, dass es erst kurz vor Mittag war, und immer dunklere Wolken zogen auf.

»Aber du weißt, dass es kein Zurück gibt, wenn du dich einmal entschieden hast, nicht wahr?« Jacopo blickte ihn mit einer Mischung aus Bedauern und Sorge an, die Ramon trotz der sommerlichen Temperaturen einen Schauder über den Rücken jagte.

»Ich muss es tun, Jaco«, entgegnete er entschlossen. »Wenn ich ihn gefunden habe, werde ich Rache üben. Ich habe es an ihrem Grab geschworen.«

»Das war dumm!«, fuhr Jacopo ihn an, packte die Zügel fester und schnalzte vernehmlich. Rumpelnd setzte sich der Wagen in Bewegung, und Ramon blieb durchnässt und mit offenem Mund auf der Straße zurück.

Streitturm der Ernathesa, Taladur.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

Jazemina saß auf dem gepolsterten Lehnstuhl vor dem Fenster und sah, wie die Stadt im unwirklichen Licht der Blitze erleuchtet wurde. Ihre Finger umklammerten das dunkelblaue Schultertuch mit den silbernen Sternen, das über und über vom dunklem Schieferstaub verschmutzt war. Nur mit Mühe gelang es ihr, die Tränen zu unterdrücken, die sich in den vergangenen Tagen allzu oft ihren Weg gebahnt hatten.

Ihr Onkel hatte sie unter Bedeckung aus Premura zurück in die Stadt geschickt, nachdem sie von zu Hause fortgelaufen war, um nach dem Verbleib ihres Geliebten Boromeo zu forschen. Das Tuch war ein sicheres Zeichen, dass er in der Mine gewesen war, ganz egal, was ihr Onkel und die Aufseher behaupteten. Sie konnte nicht glauben, dass er tot sein sollte. Es musste eine andere Erklärung dafür geben, dass er nicht mehr in Premura war. Doch ihr Onkel hatte deutlich gemacht, dass er die Vorstellung eines Amazetti in seinen Minen absurd fand, und hatte, wütend über ihren Alleingang, verboten, dass sie weiter mit den Wächtern sprach. Und so hatte Jazemina nur erfahren, dass das Tuch Zonzo gehört hatte, einem Mann, der einen der Aufseher ermordet hatte und eines Abends fortgebracht worden war. Zärtlich strich Jazemina über ihr wachsendes Bäuchlein. Sie trug Boromeos Kind unter dem Herzen, dessen war sie sich sicher, denn obwohl sie seit drei Monden Edelharts rechtmäßig angetraute Ehefrau war, hatten sie nie beieinander gelegen. Ihr Kind hatte es nicht verdient, ohne seinen Vater aufzuwachsen. Jazemina unterdrückte ein Schluchzen, als sie daran denken musste, wie Edelhart auf dem Zunftfest in ihrer Abwesenheit seine baldige Vaterschaft verkündet hatte.

Seit er um ihre Schwangerschaft wusste, hatten sie nur gestritten, und so manches Mal waren ihr Bedenken gekommen, ob er nicht recht hatte, wenn er ihr Verantwortungslosigkeit vorwarf. Aber spätestens seit ihre Zofe geschildert hatte, wie kaltblütig Edelhart den jungen Peziano Trapani im Ehrenduell getötet hatte, konnte sie für ihren Gatten nur noch Verachtung empfinden. Es gab keine gemeinsame Zukunft für sie beide, dessen war sie sich inzwischen sicher. Unglücklicherweise war ihre Liebe zu Boromeo nicht aussichtsreicher, im Gegenteil. Wie oft hatte ihre Schwester sie damit aufgezogen, dass sie sich ausgerechnet in einen Amazetti verguckt hatte, wusste doch jeder in Taladur, dass Amazetti und Ernathesa um den Alaunabbau konkurrierten und seit Generationen erbittert miteinander stritten.

Besonders tief hatte sie der Verrat Edelharts getroffen. Ihr eigener Ehemann hatte gewusst, dass man ihren Geliebten nach Premura verschleppt hatte. All die Wochen, die sich Jazemina krank vor Sorge gequält hatte, hatte er nach ihrem heftigen Streit beharrlich geschwiegen. Auch wenn sie wütend auf Daroca gewesen war, trug sie es ihrer Schwester nicht nach. Immerhin hatte diese sich eines Besseren besonnen und ihr eröffnet, was sich wirklich zugetragen hatte in jener Nacht und so wusste Jazemina seither, dass Boromeo sie mitnichten aus freien Stücken einfach verlassen hatte.

Weil man den Ausbruch einer Querella zwischen den Familias fürchtete, hatte man ihren Geliebten aus dem Weg geschafft und alle, die Jazemina für gut und aufrichtig gehalten hatte, waren in diese Verschwörung verwickelt. Nicht nur Edelhart und Daroca hatten davon gewusst, auch ihr Vater war sicher involviert, und natürlich allen voran der vorgeblich so ehrenhafte Garde-Capitan Erresto Starazza, ohne dessen Zustimmung und Mithilfe eine solche Accíon niemals möglich gewesen wäre. Wie hatte sie nur so blind sein können!

Obwohl sie nicht weinen wollte, bebte ihr Körper, und Tränen liefen über ihr Gesicht, doch diesmal waren sie aus kalter Wut geboren. Sie wischte sie mit dem nachtblauen Tuch fort, das sie noch immer in den Händen hielt, ganz gleich ob der Schieferstaub dunkle Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen würde.

Wenn sie wissen wollte, was mit Boromeo wirklich geschehen war, musste sie den Garde-Capitan zum Sprechen bringen. Erresto Starazza kannte die Wahrheit, dessen war sie gewiss. Zum Weinfest in wenigen Tagen sollte sie sich wieder in Gesellschaft zeigen. Es war an der Zeit, einen Plan zu schmieden. Jazemina war eine Magnatin, geboren in eine der alten Adelsfamilien von Taladur. Sie würde sich nicht einfach in ein Schicksal fügen, das andere für sie bestimmten.

Schneiderei Tadjeri, Taladur.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

»So, noch einmal kräftig ausatmen, Domñatella. Wir wollen es doch auch richtig schnüren, um den tadellosen Sitz zu überprüfen, nicht wahr?«, erklang die Stimme der Schneiderin, und die dralle Frau zerrte erneut an den Bändeln des Mieders, dass Daroca Ernathesa um ein Haar in Ohnmacht gesunken wäre. Sie verkniff sich einen bissigen Kommentar über die Tatsache, dass es wohl mehrere Pferde bräuchte, die füllige Frau hinter ihr überhaupt in ein Mieder zu pressen, und fächelte sich energisch Luft zu. Das Kleid hatte sie ein kleines Vermögen gekostet, und sie verfluchte sich in Gedanken dafür, dass sie auf einen derart figurbetonten Schnitt bestanden hatte. Doch einer Daroca Ernathesa war kein Preis zu hoch. Es ging schließlich nicht nur darum, beim Weinfest eine gute Figur zu machen. Sie malte sich das Erstaunen der Taladuri über ihren großen Auftritt bereits in derart schillernden Farben aus, dass sie das Quietschen der Tür überhörte und erst ein schriller Schrei sie aus ihren Gedanken riss.

»Daroca, meine Liebe! Du hier? Ich kann es nicht fassen!«, rief Gunivera von Taladur und schwebte in einer duftenden Wolke teuren Parfüms auf die verdutzte Daroca zu.

Ehe sie sich versah, tanzten die blauschwarzen Locken der jungen Adligen vor ihrem Gesicht, als Gunivera links und rechts von ihr Küsse in die Luft hauchte.

Die Schneiderin hatte zu Darocas großer Erleichterung ihre Bemühungen sie zu strangulieren aufgegeben, doch nun sah sie sich mit einem gänzlich anderen Problem konfrontiert. Nicht umsonst hatte Daroca ein großes Geheimnis daraus gemacht, wo sie ihr Kleid für das Weinfest in Auftrag gegeben hatte. Der Zorn ihres Vaters, dass sie eine Schneiderin der Xetarro vorgezogen hatte, wäre sicherlich schnell verraucht, wenn sie erst genügend Komplimente für den Traum aus roséfarbenem Tüll und Spitze eingeheimst hätte. Dass er allerdings dank Guniveras Neigung zu Klatsch und Tratsch schon vor dem Fest davon erführe, ließ jegliche Farbe aus ihrem Gesicht weichen. Die Schneiderin hingegen schien offenbar nur wenig überrascht über Guniveras Erscheinen und knickste hoffärtig, um den Austausch der beiden adligen Damen nicht zu stören.

»Gunivera, meine Teuerste! Was führt dich denn hierher?«, wollte Daroca ihr Entsetzen überspielen und bemühte sich um ein strahlendes Lächeln. »Ich dachte doch, du trägst für das Fest dein neues Kleid aus Punin auf.«

Gunivera zwinkerte Daroca aus ihren grünen Augen verschwörerisch zu und führte lächelnd den Zeigefinger an die Lippen. »Du tust gut daran, deinem Vater zu verheimlichen, dass du bei der besten Schneiderin Taladurs fertigen lässt«, flüsterte sie gerade so laut, dass es Ysolde Tadjeri vor Dankbarkeit und Stolz die Röte ins Gesicht trieb. »Aber du kannst unmöglich erwarten, dass ich mich so lange beherrsche. Du weißt doch, wie neugierig ich bin. Natürlich wollte ich dein Kleid sehen, meine Liebe. Und selbst der Regenguss hat mir kaum Erleichterung gebracht. Schrecklich, diese Schwüle, nicht wahr?«

Spionieren trifft es weit eher, du elende Schlange, dachte Daroca und heuchelte nickend Verständnis für das Ansinnen der Freundin.

»Ein wenig enttäuscht bin ich ja schon«, fuhr Gunivera fort, »dass du mich in einer derart gewichtigen Angelegenheit außen vor lässt. Vor allem, wo sich doch die Herren auf der Straße schon um dich schlagen, wie ich gehört habe.«

Wie ein Blitz durchfuhr Daroca die Erinnerung an das Duell zwischen Edelhart und Peziano. Pezianos blutdurchtränktes Hemd, sein flehentlicher Blick, als er mit letzter Kraft den Kopf in ihre Richtung gewandt hatte.

»›Zum Sterben schön‹ nennt man dich im Schatten der Türme, und das, wo du gerade erst sechzehn Sommer zählst. Da musste ich doch einfach kommen und mich selbst überzeugen«, legte Gunivera nach. Für einen Moment verschwammen die smaragdgrünen Augen vor Darocas Gesicht, und ihr Mund stand offen. Erst als ihr gewahr wurde, dass sie aussehen musste wie ein nach Luft schnappender Fisch, riss sie den Fächer vor ihr Gesicht, um Abstand zwischen sich und Gunivera zu bringen, die ihren Triumph voll auszukosten schien. Es dauerte eine Weile, bis das Rauschen in Darocas Ohren abgeklungen war und sie den Worten Guniveras wieder folgen konnte, die inzwischen ganz beiläufig über die Wahl der Weinkönigin und ihre eigene Kandidatur plapperte.

»... und wenn er erst von meinen Lippen gekostet hat, wird selbst ein Iglorio Cavazaro mir nicht länger widerstehen können«, lachte Gunivera siegessicher. »Vielleicht wird er für mich sogar sein Gelübde vor der Göttin widerrufen. Stell dir das doch einmal vor – der hübscheste Jüngling in ganz Taladur!«

Daroca reckte energisch das Kinn vor und wies die Schneiderin an, ihr Mieder gefälligst enger zu schnüren. Sie würde nicht tatenlos dabei zusehen, wie man Gunivera, diese einfältige Ziege, zur Weinkönigin krönte. Und wenn der schönste und keuscheste Jüngling der Stadt schon seine Unschuld verlieren sollte, dann doch gefälligst an sie.

Dir werden die Augen aus dem Kopf fallen, wenn du erfährst, dass das Kleid für meine Verlobungsfeier bestimmt ist, Miststück. Duelle werden eben nicht immer mit geschliffenen Klingen ausgetragen, dachte Daroca und biss die Zähne zusammen, als Signora Tadjeri die mörderische Tortur fortsetzte.

»Die Schönheit fordert Opfer!«, verkündete die Schneiderin lachend und zog erneut so fest an den Schnüren des Mieders, dass der jungen Ernathesa schier die Sinne schwanden.

Burg von San Cardasso.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

Ramon wartete vor den Toren der Burg. Seine schwarzen Locken hingen ihm in die Augen, und der Regen strömte über sein Gesicht. Das Wasser rann ihm über Brust und Rücken, bahnte sich einen Weg durch seine Beinkleider und hätte seine halbhohen Stiefel sicher bereits bis über den Rand gefüllt, wären sie dicht gewesen. So aber strömte Efferds Element einfach wieder unten heraus, und um seine Füße hatte sich eine große Pfütze gebildet.

Wenn Taladur und San Cardasso Schwestern waren, so musste man San Cardasso als jene von beiden bezeichnen, die weit weniger von den Göttern beschenkt worden war. Kleine Hütten sprossen im Schatten großer Lagerhäuser vom Valquir den Hang hinauf. Ihre Anordnung schien wirr und wenig überlegt, ganz so, als habe die Idylle eines Fischerdorfes den Bedürfnissen der Handeltreibenden weichen müssen. Erneut blickte Ramon zu dem trutzigen Turm der Burg auf, der sich aus den dunklen Mauern gegen den wolkenverhangenen Himmel abzeichnete. Seine Linke glitt prüfend zu dem Degen an seiner Seite. Die schlanke Klinge hatte er zum Schutz vor dem Regen in Tuch gehüllt, doch das Wärmegewitter hatte ihm auf seinem Fußmarsch von Taladur nach San Cardasso Gesellschaft geleistet, und inzwischen war auch die Umhüllung durchnässt. Geduld gehörte nicht zu seinen Stärken, und so trat Ramon von einem Bein aufs andere, kurz davor, erneut mit der Faust gegen das große Tor zu hämmern, als sich die Mannpforte unvermittelt auftat.

Die gerüstete Frau trug das Wappen der Burg über dem Herzen: ein goldener Turm, der über drei Wellen thronte. Sie bedeutete Ramon wortlos, ihr zu folgen. Über den Innenhof führte sie ihn vorbei an einigen hölzernen Wirtschaftsgebäuden auf den wuchtigen Turm zu, der zu Ramons Erstaunen auch aus der Nähe keinerlei Ähnlichkeit mit den Türmen Taladurs besaß. Die Stammsitze der Magnaten stießen hoch in den Himmel. Viele der einflussreichen Familias hatten die Zinnen ihrer Türme mit edlen Metallen bewehrt. Das Wetter hatte Ramon nur einen kurzen Blick bei Sonnenlicht auf die Stadt gewährt, und dennoch waren ihm die hohen Türme prächtiger vorgekommen als selbst der von nächtlichem Farmerlorsfeuer umhüllte Elfenbeinturm in seiner Heimatstadt Punin. Der zentrale Bau der Festung von San Cardasso wirkte hingegen gedrungen und wenig elegant.

Was erwartest du auch, hier werden Soldaten ausgebildet, schalt er sich.

Nachdem er sein Begehr kundgetan hatte, führte ihn die Kadettin die enge Treppe des Turmes hinauf und deutete auf eine schwere Holztür. Ramon wrang das Wasser aus seinen Ärmeln, bis er bemerkte, dass er damit den dunklen Steinboden besudelte. Der Burg-Capitan wäre sicher nicht erfreut über eine Pfütze direkt vor seiner Amtsstube. Ramon befreite seine Klinge von dem schützenden Stoff und überprüfte ihren Sitz an seiner Seite, dann atmete er tief durch und trat ein. Erst als er den breitschultrigen bärtigen Mann sah, der hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus Steineiche über einem Brief brütete, fiel ihm auf, dass er vergessen hatte, anzuklopfen. In diesem Augenblick traf ihn der Blick aus den dunklen Augen, und für einen Moment war Ramon versucht, seinem Fluchtinstinkt nachzugeben. Der Burg-Capitan musterte ihn starr, legte die Schreibfeder zur Seite und strich sich durch den kurz gestutzten dunklen Vollbart.

»Steh dort nicht rum und halt Maulaffen feil! Was gibt es denn so Dringendes, dass du derart frech in meine Amtsstube einfällst?«, fuhr Raulo Tandori ihn an. »Schickt dich mein Bruder?«

Ramon schluckte und war trotz seiner jämmerlichen Erscheinung um Haltung bemüht. Er war zu Raulo Tandori gekommen, weil er einer der Besten seines Faches war. Jetzt galt es zu zeigen, dass Ramon es wert war.

»Ich brauche Eure Hilfe einen Mann zu töten, Dom Tandori«, entgegnete er knapp.

Der Burg-Capitan aber schüttelte den Kopf und winkte ab.

»Erstmal heißt es Dom Raulo, nicht Dom Tandori. Und zum Zweiten mache ich so etwas schon sehr, sehr lange nicht mehr, also weggetreten.« Doch nichts geschah. Der junge Mann bewegte sich nicht, sondern starrte Raulo nur aus großen Augen an. Als er nach einem Moment des Schweigens noch immer keine Anstalten machte, den Raum zu verlassen, stand Raulo Tandori auf.

»Hör mal zu, Bursche ... wie ist überhaupt dein Name?«

»Ramon«, antwortete er, bemüht, seiner Stimme einen festen Klang zu geben.

»Ramon also. Und weiter?«

»Nur Ramon, Herr.« Er hatte diesen Weg selbst gewählt, also musste er seine Familie aus dem Spiel lassen. Jacopo hatte recht gehabt, er würde sie unweigerlich mit sich ins Verderben reißen, wenn er ihren Sippennamen führte.

»Ein Fellache also. Gut. Und warum denkst du, dass du meine wertvolle Zeit stehlen kannst?«, entgegnete Raulo Tandori ruhig, doch Ramon schien es wie die Ruhe vor einem gewaltigen Sturm. Er wollte nicht den Fehler begehen, den sich wahrscheinlich viele erlaubten. Er würde den Burg-Capitan nicht unterschätzen. Er wusste, was man sich selbst auf den Straßen seiner Heimatstadt über Raulo Tandori erzählte. Er war ein Kriegsheld, jemand, der an der Seite des Kaisers in den Dschungeln der verfluchten Insel Maraskan gefochten hatte. Dieser Mann musste durch die Niederhöllen gegangen sein. Ramon wusste, dass er wahrscheinlich nur wenig gefährlicher war als ein Raubtier. Er war einer der erfahrensten Schwertmeister Almadas. Und einen solchen brauchte er, wenn er erfolgreich sein wollte.

»Ich sagte doch bereits, Dom, dass ich ...«, begann Ramon, doch Raulo Tandori fiel ihm brüsk ins Wort.

»Wenn du willst, dass ich jemanden für dich töte, vergiss es. Ich sagte doch bereits, die Zeiten sind vorbei.« Er hieb mit der Faust auf den Tisch, um die Endgültigkeit seiner Worte zu untermalen.

»Bei Boron, so war das doch nicht gemeint«, versuchte Ramon zu erklären, dem erst jetzt dämmerte, wie der Adlige sein Anliegen verstanden haben musste. »Ich will, dass Ihr mich lehrt zu kämpfen, um Rache am Mörder meines Vaters zu nehmen. Ich bin Manns genug, eine solche Sache selbst in die Hand zu nehmen.«

***

Ein Blitz erhellte das dunkle Turmzimmer, und Raulo Tandori musterte den Jungen mit abschätzigem Blick. Ramons Wuchs war vielversprechend, die Muskeln an Armen und Beinen klar definiert, und er besaß sicher die Schnelligkeit, die einen guten Fechter ausmachte. Auch die Waffe an seinem schäbigen Gürtel schien eine gute Arbeit zu sein. Trotz seines jugendlichen Gesichts mochte er rund zwanzig Götterläufe zählen, alt genug also, um einiges an Kampferfahrung mitzubringen. Doch Raulo Tandori hatte keine Zeit für solcherlei Spielereien. Ein Soldat mit eigener Agenda konnte jeder noch so disziplinierten Truppe den Todesstoß versetzen. Wenn er etwas im Krieg gelernt hatte, dann, dass Gefühle nichts auf dem Schlachtfeld verloren hatten. Und junge Männer und Frauen eigentlich auch nicht.

»Nein«, sagte er.

»Ihr glaubt nicht, dass ich Manns genug bin?« Ramons Augen weiteten sich vor Schreck, und er ballte die Hände zu Fäusten.

»Du hörst nicht zu«, entgegnete Raulo Tandori mit eisiger Stimme. »Du willst, dass ich dich lehre zu kämpfen. Meine Antwort dazu lautet: nein. Dich und deinen verdammten Stolz kann ich hier nicht brauchen.«

»Dom Tandori, Euer Ruhm hat mich die weite Reise von Punin antreten lassen. Ich bitte Euch, Ihr müsst mir einfach helfen. Keiner weiß den Degen so zu führen wie Ihr.«

Raulo Tandori schüttelte scheinbar müde den Kopf. »Dom Raulo, aber das ist zweitrangig. Du willst dreckig kämpfen lernen, deshalb kommst du zu mir. Und ich sage dir«, er fixierte Ramon und deutete in Richtung der Tür, »verschwinde! Du bist nicht von Stand und ...« Plötzlich hielt er inne. Was hatte sein Bruder Zelonso ihm kürzlich nahegelegt? Er musterte den jungen Mann und winkte ab. Sicher war er genauso mittellos wie die meisten Bittsteller, die Raulo sonst ablehnte. Wenn er überhaupt über ein paar Münzen verfügte, so würden sie den Schuldenberg der Tandori wohl kaum merklich abtragen. »Und zahlen kannst du auch nicht. Also zum letzten Mal: Verschwinde von hier«, schloss er und wandte sich wieder seinen Papieren zu.

***

Erst jetzt merkte Ramon, wie kalt es innerhalb des Turmes war. Die nasse Kleidung zog seine Schultern nach unten und lag unangenehm kühl auf seiner Haut. Er fröstelte.

»Verzeiht, Dom, aber ich bin ein guter Fechter, ich ...« Ramons Hand glitt zu seinem Degen, als Raulo Tandori plötzlich zu ihm herumfuhr und mit einer Lautstärke loslachte, die wahrscheinlich jedem Kriegselefanten zur Ehre gereicht hätte.

»Lass die Waffe stecken, Bürschchen! Selbst die besten Kämpfer liegen am Ende doch alle im Dreck und verrecken! Und mir ist gleich, ob du’s bist, oder der Kerl, den du umlegen willst. Du hast es nicht verdient, hier ausgebildet zu werden. Du bist Abschaum aus der Gosse, der zu viel von sich hält.« Anklagend deutete Raulo Tandori auf Ramons Brust, bevor er bedrohlich ruhig fortfuhr: »Solche Idioten haben mich mehr als nur einen Mann gekostet, damals im Krieg. Aus meinen Augen! Raus hier, oder ich vergesse mich!«

Ramon stieß gegen die Tür, weil er nicht wagte, Raulo Tandori den Rücken zuzuwenden. Sein Körper bebte noch immer vor Wut und Enttäuschung, als er auf den dunklen Flur hinaus stürmte und im Halbdunkel gegen einen Körper prallte. Nur dank seiner Wendigkeit konnte er das Gleichgewicht halten. Blitzschnell packte er zu und verhinderte mit einer beherzten Umarmung, dass der Greis vor ihm rücklings die Treppe hinunterfiel. Schwer atmend starrte Ramon in zwei helle Augen, deren Pupillen von einem milchigen Schleier bedeckt waren. Das scharf geschnittene Gesicht mit dem hellgrauen Vollbart war von tiefen Falten durchzogen, und der Schreck war den Zügen des Mannes deutlich anzusehen. Um ein Haar hätte Ramon ihn sofort wieder von sich gestoßen, als er das Knurren aus dem Dunkel neben sich vernahm. Im spärlichen Licht der Fackeln zeichneten sich die Umrisse eines großen nachtschwarzen Hundes ab, der bedrohlich die Zähne fletschte.

Ramon hob gerade abwehrend die Hände, als sich ein Lächeln auf die Züge seines Gegenübers stahl.

»Nicht doch, Basso«, erklang die tiefe Stimme des Mannes. Er tätschelte den Kopf des Tieres, das sich gehorsam neben seinem Herrn niederließ und Ramon aus wachen Augen musterte. »Der Junge hat sicher nur nicht damit gerechnet, dass so spät am Abend noch alte Männer in der Burg unterwegs sind, die sich nicht mehr so recht auf ihr Augenlicht verlassen können.«

»Verzeiht«, entgegnete Ramon knapp und wollte sich gerade an dem Alten vorbei zur Treppe begeben, als dieser plötzlich seinen Arm umfasste. Nicht so fest, dass es geschmerzt hätte, jedoch mit einer ruhigen Bestimmtheit, die ihn innehalten ließ.

»Du bist wütend, ich weiß. Aber geh doch ein paar Schritte mit mir«, sagte er mit freundlicher aber befehlsgewohnter Stimme und machte mit traumwandlerischer Sicherheit im Gang kehrt.

Noch vor wenigen Augenblicken hätte Ramon ihn zum Namenlosen gewünscht, doch die Ruhe, die der Mann trotz der überstürzten Begegnung ausstrahlte, ließ ihn folgen. Schweigend schritten sie über den Burghof. Der Wolkenbruch war inzwischen in einen sanften Nieselregen übergegangen, und der Mond schob sich zaghaft durch die Wolken und tauchte die Mauern in ein kühles Licht.

»Ich kann verstehen, dass du aufgebracht bist«, begann der Alte. »Es liegt auch nicht an mir, über das zu urteilen, was dich umtreibt.«

»Ihr habt uns belauscht?«, fragte Ramon verächtlich und bereute seinen harten Ton sofort, als er erneut angeknurrt wurde.

»Basso, nun lass den Jungen doch sagen, was ihm durch den Kopf geht«, versuchte der Alte seinen Hund zu beschwichtigen. »Der Jugend kann man so etwas noch nachsehen. Du warst ja schließlich auch mal ein vorlauter Welpe.« Er lachte leise, bevor er sich zu Ramon umwandte.

»Nein, ich habe euch nicht belauscht. Aber obwohl mir die Götter das Augenlicht nahmen, höre ich trotz meines Alters noch ganz ausgezeichnet.«

Ramon knirschte mit den Zähnen und sah betreten zu Boden. Er hatte schon davon gehört, dass nicht alle Blinden derart schwerhörig waren wie die Sippenälteste der Facundía.

Diesen Namen musst du vergessen, Ramon. Du gehörst nicht mehr zu ihnen. Du hast nie zu ihnen gehört.

»Ich wollte Euch nicht kränken, Dom ...« Erst jetzt bemerkte er, dass er nicht einmal den Namen des Mannes kannte.

»Lerico. Lerico Tandori, Rüstmeister von San Cardasso«, stellte sich der Alte vor und tätschelte seinem Hund zärtlich den Kopf, als sie für einen Moment stehen blieben.

»Mein Name ist Ramon.«

»Auch das war nicht zu überhören, mein Junge«, erwiderte Lerico schmunzelnd. »Und ich denke nicht, dass Raulo dir recht getan hat mit seinem Urteil. Aber da er Herr dieser Burg ist und nicht ich, werden wir uns wohl seinem Wort fügen müssen.«

Ramon ballte die Fäuste. Warum verschwendete er hier überhaupt seine Zeit?

»Kennst du dich mit Pferden aus, Ramon?«, fragte Lerico mit einem hintergründigen Lächeln.

»Ein wenig«, gab er überrascht zurück. Was stellte der Greis ihm spätabends im Regen derart absonderliche Fragen?

»Das ist gut. Ich brauche noch jemanden, der sich im Stall um meinen alten Larano kümmert. Du kannst doch sicher auch ordentlich anpacken, nicht wahr?«

»Das schon. Aber mit Verlaub, ich bin nicht hergekommen, um Mist zu schaufeln. Ich will ... wollte lernen.«

»Zu kämpfen, und das wirst du«, entgegnete Lerico Tandori mit ruhiger Gewissheit. »Du musst es dir nur verdienen.«

Ramon sah erstaunt zu ihm auf. Zu spät fiel ihm ein, dass der Blinde seinen fragenden Blick unmöglich deuten konnte.

»Ihr wollt mich lehren zu kämpfen und mir bei meiner Rache helfen?«, fragte er leise.

»Dich lehren zu kämpfen, das könnte ich wohl. Doch meine alten Knochen tragen mir solche tolldreiste Unternehmungen recht lange nach.« Er schmunzelte und wischte sich einige Wassertropfen aus dem Bart. »Und Rache, das kann ich dir nach meinem langem Leben ganz sicher sagen, ist ein trügerischer Freund. Aber sicher ist es das, was du am wenigsten hören möchtest. Komm, ich werde dich mit jemandem zusammenbringen, der dir zeigen kann, was du wissen musst. Aber erst einmal zeige ich dir, wo du schlafen kannst.« Er tastete nach Ramons Schulter und lenkte ihn sanft aber bestimmt in Richtung der Stallungen. »Wo das Futter für Larano steht, musst du erst morgen wissen. Er ist ohnehin deutlich zu wohlgenährt.«

Streitturm derer von Zalfor, Taladur.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

Buschige Brauen und eine hervorstechende Nase waren alles, was Alonzo von Zalfor im Spiegel sah. Er wedelte mit dem Arm, um dem Barbier zu signalisieren, wie er das glattpolierte Stück Metall halten sollte. In seiner Position überließ man nichts dem Zufall. Es war von äußerster Wichtigkeit, dass die Farbe das Grau in seinem dunklen Haar überdeckte. Zufrieden betrachtete er den neuen Schnitt. Ein wenig kürzer als sonst und schwarz wie die Nacht. Das blutjunge Ding, dem er eine Nebenrolle im Teatro verschafft hatte, nachdem sie willig für ihn die Beine gespreizt hatte, stammte aus Gareth und wusste genau, wie man die Haare dort trug. Auch seinen Bart hatte er kürzen lassen und konnte sich so endlich den Golddraht sparen, der die gewichste Gesichtszier in Form gehalten hatte. Ein Mann wie er war beständig dem Diktat der Mode unterworfen. Man erwartete von einem Taladurer Soberan, dass ihm der Ausgleich zwischen neuesten Kreationen und dem konservativen aber zeitlosen Stil des almadanischen Adels gelang. Er hatte seit dem Tod seiner Frau zwar ein wenig an Gewicht zugelegt, aber man sollte ihm nicht vorwerfen können, sich gehen zu lassen. In wenigen Tagen würde er selbst ein kleines Gastspiel im Teatro de los Suenos geben, und das Weinfest stand vor der Tür.

Er ließ sich die letzten Reste Seife aus dem Gesicht waschen und wies seinen Pagen an, die Mühen des Barbiers mit ein paar Münzen zu entlohnen. Erst als der Mann bereits gegangen war, sah er den kleinen Schnitt unterhalb seines Kinns. Ärgerlich wischte er mit dem Ärmel seines Hausrocks das Blut hinfort, als Urrito den Salon betrat.

»Ihr wolltet mich sprechen, Vater«, begrüßte er ihn leise.

Alonzo nickte und vermied es, ihm ins Gesicht zu sehen. Urrito hatte die Augen seiner Mutter, und auch wenn der Soberan nur selten Gefühle zeigte, seine Frau fehlte ihm aufrichtig.

»Vielleicht magst du mir ja erklären, warum du für die Unterweisungen auf unserem Weingut derart spät vorstellig geworden bist?«, begann er ruhig. In Wahrheit hätte er Urrito am liebsten geohrfeigt. Er hatte ihn schließlich nicht umsonst zu Fechtstunden nach San Cardasso geschickt. Dem Jungen mangelte es eindeutig an Disziplin.

Urrito stricht sich eine Strähne seines kinnlangen schwarzen Haars hinters Ohr und schaute betreten zu Boden.

»Es tut mir leid, Vater«, flüsterte er.

»Danach«, Alonzo machte eine bedeutungsschwangere Pause, »habe ich nicht gefragt. Ich will gefälligst wissen, wo du dich wieder herumgetrieben hast.« Er warf die Hände in die Luft und schenkte seinem Sohn einen vorwurfsvollen Blick. »Was kann denn meinem werten Herrn Sohn wichtiger sein, als sich auf seine Soberansprüfung vorzubereiten? Ich will nicht, dass wir uns zum Gespött machen. Dieses Mal erwarte ich, dass du die Sache ernst nimmst, verstanden?«

***

Urrito nickte. Ihm grauste bereits jetzt vor dem öffentlichen Spektakel. Warum musste sein Vater die Prüfung auch auf dem Weinfest zelebrieren? Etwa um ganz Taladur seine Unfähigkeit vorzuführen?

»Du weißt doch, wie es ist, Urrito.« Alonzo von Zalfor hatte sich erhoben und legte seinem Sohn den Arm um die Schulter. »Hinter meinem Rücken wetzen sie bereits die Messer und warten nur auf einen Fehler. Tag für Tag hetzt Tennetto die Familia gegen mich auf. Ich bin nicht von ihrem Blut, ein Eingeheirateter, ein Emporkömmling in ihren Augen. Sie erwarten, dass du deiner Mutter als Soberan folgst, du bist der Mundillo. Ich kann nur versuchen, dir den Rücken zu stärken, so gut es eben geht.« Alonzo seufzte schwer und verzog das Gesicht, als bereite ihm dieser Umstand große Qualen.

Urrito schwieg. Er hatte es aufgegeben, gegen seinen Vater anzureden. Seit seine Mutter unter der Erde lag, hätte er das neue Familienoberhaupt der von Zalfors sein sollen. Aber Urrito wollte dieses Amt ebenso wenig, wie sein Vater offenbar gewillt war, es aufzugeben.

»Ich verlange, dass du dich zusammenreißt«, fuhr Alonzo von Zalfor mit einer Stimme fort, die keinen Widerspruch duldete. Er zog seinen Arm zurück und baute sich so drohend vor seinem Sohn auf, wie es ihm noch möglich war, seit dieser ihn um mehr als eine Handbreit überragte. »Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie du das Erbe deiner Familia mit Füßen trittst, hast du verstanden?«

»Ja, Vater«, entgegnete Urrito tonlos.

»Und jetzt geh zur Anprobe. Ich habe dich nicht umsonst früher aus San Cardasso kommen lassen. Wir wollen doch, dass du ordentlich herausgeputzt bist, wenn wir deine Verlobung verkünden.«

»Ich darf mich entfernen?«

»Das sagte ich doch gerade!«

Urrito hatte sich eben zum Gehen gewandt, als sein Vater ihn noch einmal zurückwinkte.

»Du hast noch immer nicht gesagt, wo du warst.«

»An Mutters Grab!«, sagte er härter als beabsichtigt und floh aus dem Raum, um der Antwort seines Vaters zu entgehen.

***

Doch Alonzo von Zalfor trat nur schweigend gegen den Fußschemel, dass dieser krachend an der Wand zerbarst.

Seit Madalena unter der Erde lag, versuchte er, die Familia zusammenzuhalten. Der schleichenden Krankheit, an der seine Gattin langsam und elendig zugrunde gegangen war, verdankte Alonzo, dass er schon lange die Amtsgeschäfte führte. Er war als ein Niemand in die Stadt gekommen, als Favorit einer selbstbewussten und ebenso schönen Mundilla, und alle hatten ihn verlacht, die von Zalfor ebenso wie die Amazetti oder Ernathesa. Sie alle hatten nicht damit gerechnet, dass es ihm gelingen würde, sich an Madalenas Seite zu behaupten. Er hatte sich als Mäzen hervorgetan, der die Künste in Taladur förderte und das Teatro unterhielt, galt als Weinkenner und Lebemann. Doch hinter seinem Rücken hatte sich selbst seine eigene Familia stets das Maul über ihn zerrissen, weil seine kranke Frau es duldete, wenn er sich willige Maiden und gut bestückte Jünglinge in sein Bett holte. Noch viel mehr aber verachteten sie ihn, weil er es nur zu einem einzigen Sohn gebracht hatte, der noch dazu ein Träumer und Taugenichts war.

Er war ein besserer und härterer Soberan, als sein eigen Fleisch und Blut es jemals sein würde – nicht dem Titel nach, aber doch im Handeln. Doch ehe er ausgerechnet diesem grinsenden Aas Tennetto von Zalfor, dem Zunftmeister der Winzer, das Heft überließ, würde er weiter als ungeliebter Tyrann regieren. Es war ihm gleich, wie sehr sie ihn verabscheuten und hinter seinem Rücken über ihn tuschelten, solange er nur irgendwie erhalten konnte, was er sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hatte.

Wieder einmal konnte er sich nicht dazu durchringen, zurückzutreten und die Zukunft der Familia in Urritos Hände legen. Sein Sohn, so schwer es Alonzo auch fiel, sich das einzugestehen, war einfach noch nicht so weit. Womöglich würde er es niemals sein. Mit Sorge dachte er an die Soberansprobe, die er vollmundig für das Weinfest angekündigt hatte. Seit Generationen war es Tradition, dass nur derjenige Soberan derer von Zalfor werden durfte, der fünf Weine von den Gütern der Familia mit verbundenen Augen verköstigen und fachgerecht bestimmen konnte. Er selbst hatte die Probe vor Jahren, sehr zum Erstaunen der Anwesenden, als Teil einer Wette mit Tennettos Onkel bestanden. Urrito würde sich in wenigen Tagen bereits zum dritten Mal dieser Aufgabe stellen. Obwohl er hin- und hergerissen war, musste Alonzo sichergehen, dass es bei einem Versuch bliebe.

»Elgor, Wein!«, rief er und ließ sich in den schweren Lehnsessel sinken.

Der Page mit dem flachsblonden Haar trat ein und verneigte sich diensteifrig, bevor er den dunklen Roten mit ruhiger Hand in das glänzend geschliffene Bleiglas einschenkte.

Alonzo nahm einen tiefen Schluck und genoss die herbe Note auf seiner Zunge, bevor er sprach: »Du musst etwas für mich erledigen. Geh nach Einbruch der Dunkelheit in die Kupfergasse zu meinem guten Freund Treublatt. Der Alte hat sicher noch ein oder zwei auswärtige Tropfen auf Lager. Sag ihm, ich werde ihn bei Gelegenheit für diesen Verlust entschädigen.« Seine Augenbrauen verdichteten sich zu einer dunklen Linie, als er Elgor eindringlich ansah. »Und zu niemandem auch nur ein Wort davon!«

Streitturm der Ernathesa, Taladur.

Dreißigster Tag im Mond des Ingerimm, 989 nach Bosparans Fall

Kaum hatte es geklopft, wurde auch schon die Tür aufgestoßen, und noch bevor Jazemina sich schelten konnte, dass sie vergessen hatte, den Riegel vorzulegen, wirbelte Daroca herein und kiekste angewidert, als sie sah, wie ihre Schwester eine Fledermaus am Fenster fütterte.

Maldonado erschrak, flatterte aufgeregt in die Nacht hinaus und ließ die Reste seiner Mahlzeit, ein paar fette Mehlwürmer, auf dem Fenstersims zurück.

»Das ist ja widerlich!«, sagte Daroca und verzog das Gesicht, als sie sich erschöpft auf Jazeminas Bett fallen ließ, um die drückenden Schuhe von ihren Füßen zu schieben.

»Du glaubst nicht, was mir vorhin bei der Schneiderin widerfahren ist ...« Sie stutzte, als sie Jazeminas rotgeränderte Augen sah. »Du hast doch nicht etwa schon wieder geweint?«, fragte sie tadelnd. »Bist du etwa noch immer böse, weil Vater dir Stubenarrest aufgebrummt hat? Ich konnte ihn doch schon erweichen, dich immerhin zum Weinfest wieder aus dem Turm zu lassen.«

Jazemina seufzte schwer und setzte sich neben ihrer kleinen Schwester auf das Bett, die trotz ihrer gelegentlichen Verspieltheit meist viel erwachsener wirkte als sie selbst.

»Ach, Daroca, es muss doch einen Weg geben«, sagte Jazemina mit gesenktem Kopf, als glaube sie selbst nicht daran.

»Für dich und deinen Amazetti?«, lachte Daroca und richtete ihre Schwester auf. »Das vielleicht nicht. Aber wenn dir dein Ehemann nicht zusagt, musst du dich ja nicht weiter mit ihm abgeben.« Sie legte ihre Hand auf den Bauch ihrer Schwester und zwinkerte verschwörerisch. »Für alles Wichtige hast du ja zuvor schon gesorgt. Lass nur Vater nichts davon erfahren, und es ist gut. Edelhart hat bereits bewiesen, dass er nicht besonders erpicht darauf ist, dass jemand erfährt, dass man ihm Hörner aufgesetzt hat.«

Jazemina blinzelte eine Träne aus den Augenwinkeln und strich ihrer Schwester über das goldblonde Haar. Sie würde eine so wunderschöne und glückliche Braut abgeben.

»Jetzt plage dich doch bitte nicht mit meinen Sorgen herum, Daroca. Erzähl mir lieber von dem Kleid, das du zur Verlobung tragen wirst.« Sie bemühte sich um ein aufrichtiges Lächeln.

»Es ist ein Traum aus Tüll und Spitze, glänzend wie der Morgentau auf den Zinnen unseres Turmes.« Sie musste lachen, als sie an das hässliche Baugerüst dachte, das den Turm der Ernathesa noch immer umgab. »Gut, ich gebe zu, der Vergleich hinkt etwas.«

»Ich bin sicher, Urrito werden die Augen übergehen, wenn er dich sieht«, sagte Jazemina und versuchte die Gänsehaut zu überspielen, als sie an das im Bau befindliche Ehezimmer für sich und Edelhart denken musste, das den Turm um ein weiteres Stockwerk über die Türme der anderen Familias erhöhen sollte.

»Da bin ich sicher. Ich bin so froh, dass Vater die Verlobung eingefädelt hat. Und ganz besonders freue ich mich auf das Gesicht unserer lieben Freundin Gunivera«, begann Daroca zu plappern und ereiferte sich über die Kandidatur der Edlen für das Amt der Weinkönigin und den neusten Klatsch. »Aber gegen mich kann sie natürlich nur verlieren. Die einzige Sorge ist, dass Angrella antreten könnte.« Daroca zog einen Schmollmund.

»Angrella? Eine Zwergin will Weinkönigin werden?«, fragte Jazemina abwesend. Sie konnte sich schwerlich eine Frau des Kleinen Volkes als Weinkönigin ausmalen.

»Nicht irgendeine Zwergin«, sagte Daroca und hob mahnend den Zeigefinger. »Angrellas Haar ist wie flüssiges Gold, die Augen von der Farbe polierten Stahls. Nicht einen Zwerg gibt es in Taladur, der nicht für sie schwärmt und bereit wäre, hundert Drachen für sie zu erlegen. Wenn sie antritt und die Stimmen aller Angroschim auf sich vereint, wird es schwer werden«, maulte sie.

Jazemina blickte stur zum Fenster hinaus, doch ihr geflügelter Freund schien sich nicht zurück in den Raum zu wagen, solange Daroca dort wortreich von dem bevorstehenden Fest schwärmte oder auf ihre Konkurrentinnen schimpfte.

»Und hast du schon gehört? Die Tinadera haben sich bei den Tandori darüber beschwert, dass noch immer die modernde Leiche von Giulianas Mörderin – Gevatter Boron habe unsere verblichene Ratsmeisterin selig – dort an den Zinnen baumelt, während sie bereits Girlanden aufgehängt haben.« Daroca verzog angewidert das Gesicht. »Zelonso Tandori soll getobt haben, dass der Turm wackelte. Aber wenigstens haben sie sich darauf geeinigt, sie noch vor dem Fest irgendwo zu verscharren.«

»Sag’, wo du doch heute Gunivera getroffen hast«, versuchte Jazemina auf ein erbaulicheres Thema zu kommen, da sie spürte, wie ihr Magen zu revoltieren begann. »Dir ist nicht zufällig etwas über Esfira zu Ohren gekommen?«

»Du machst dir noch immer Sorgen um sie?« Daroca sah ihre Schwester verständnislos an.

»Sie ist meine Freundin, Daroca, nicht nur irgendeine Verrückte«, antwortete Jazemina vorwurfsvoll. Sie stand in Esfiras Schuld. Nicht zuletzt dank ihr war es gelungen, überhaupt erst herauszufinden, dass man Boromeo nach Premura verschleppt hatte. Doch leider hatte sich Esfiras Zustand nicht im Mindesten gebessert. Seit dem schrecklichen Zwischenfall in Yelador Tefosos Keller war ihr Verstand noch immer irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit gefangen.

***

»Seit wann hast du es denn auf diese Art mit den Amazetti? Erst Boromeo, jetzt Esfira. Ihr habt euch doch früher nur gestritten. Erst seit sie verrückt geworden ist, interessierst du dich plötzlich für sie. Und überhaupt hätte sie sich einfach nicht mit diesen Traumwanderern einlassen sollen«, entgegnete Daroca beleidigt. Aber wohlwissend, dass sie an Esfiras Zustand nicht gänzlich unschuldig war, wollte sie Jazemina nicht unnötig reizen.

»Ich würde so gerne noch einmal mit ihr reden, vielleicht weiß sie ja doch noch etwas über Boromeo. Ihre Träume haben mich doch überhaupt erst zu ihm geführt!«, sagte Jazemina, während sie ihr Überkleid ablegte und mit der Abendtoilette begann.

Daroca biss sich auf die Unterlippe. Was auch immer Esfira in ihren Wahrträumen sah, Jazemina durfte auf gar keinen Fall mehr darüber erfahren. Nicht auszudenken, wie sich die Dinge für sie entwickeln würden, wenn Boromeo tatsächlich zurückkehren sollte. Daroca würde nicht tatenlos dabei zusehen, wie ihr Vater Jazemina zu seiner Mundilla, seiner Nachfolgerin, ernannte. Im Moment waren Darocas Karten nur zu gut. Urrito von Zalfor war offenbar zu sehr mit der Trauer um seine Mutter beschäftigt gewesen, um Darocas Avancen wahrzunehmen, also hatte sie beschlossen, ihrem Glück das entscheidende Stück auf die Sprünge zu helfen. Es hatte nur einiger weniger, wohlgesetzer Worte bedurft, um ihren Vater subtil auf die Vorteile einer solchen Verbindung aufmerksam zu machen. Batholo Ernathesa hatte nicht lange gezögert und die Angelegenheit bei einem sündhaft teuren Wein mit Alonzo von Zalfor besprochen. Darocas vereinbarte Heirat mit Urrito, dem designierten Soberan derer von Zalfor, hatte das Blatt neu gemischt. Jazemina stand mit ihrem gehörnten Ehemann, dem Bastard unter dem Herzen und einem Geliebten aus den Reihen des Erzfeindes der Ernathesa wesentlich schlechter da. Und doch hatte Batholo Ernathesa ein unerschütterliches Zutrauen zu ihrer älteren Schwester. Daroca sah Jazemina zu, wie sie ihr langes rotes Haar bürstete und rang mit sich. Sie liebte ihre Schwester, aber offenbar hatte es das Schicksal so gefügt, dass sie sich gegen sie beweisen musste, auch wenn es wehtat.

»Wenn du zu viel Aufhebens um sie machst, dann werden sie Esfira sicher den Noioniten überantworten«, sagte Daroca mit Grabesstimme und zog ihr Schultertuch fester, als fröstelte sie.

»Aber sollten die nicht gerade jenen helfen, die ihren Verstand verloren haben? Ist die heilige Noiona, der sie sich verschrieben haben, denn nicht die Schutzheilige der am Geiste erkrankten?«, fragte Jazemina erschrocken.

»Das schon«, Daroca legte sorgenvoll den Kopf schief. »Aber ich habe gehört, dass sie manchmal auch ganz schreckliche Dinge anstellen mit ihren Patienten, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Dagegen ist selbst ein Leben hinter den Mauern des Amazettiturms ein Kinderspiel. Wahrscheinlich haben es sogar die Schurken im städtischen Kerker bequemer.«

»Oh, Daroca, ist das wahr?« Jazemina hätte um ein Haar die Bürste fallen lassen und sah ihre kleine Schwester aus großen Augen an.

Daroca nickte heftig und presste die Hand vor den Mund, um ihr verschmitztes Lächeln zu verbergen. Jazemina war so herrlich leicht einzuschüchtern. So schnell würde es ihr ganz sicher nicht einfallen, Esfira weiter nachzustellen und schon gar nicht, sie den Händen der Noioniten zu überantworten, von denen angenommen werden musste, dass wahrscheinlich allein sie es vermochten, der Wahnsinnigen zu helfen. Ein wenig dauerte sie das Schicksal der jungen Frau, doch für Daroca galt es, sich auf ihr Amt als zukünftige Soberana vorzubereiten – und das bedeutete, sie musste lernen, Opfer zu bringen.

Auf den Straßen Taladurs.

Erster Tag im Mond der Rahja, 989 nach Bosparans Fall

»Guten Morgen, Dom Edelhart«, grüßte die Waschfrau und schenkte dem jungen Mann ein warmes Lächeln, als sie an ihm vorbeihuschte. Noch immer hatte er sich nicht an die in Taladur übliche Anrede gewöhnt und sah der Frau argwöhnisch hinterher. Auch wenn er den Klang zu schätzen gelernt hatte, sorgte die Nutzung seines Vornamens durch Untergebene doch immer für Irritation. In seiner Heimat, dem fernen Darpatien, war es üblich, Männer und Frauen von Stand mit dem Familiennamen anzusprechen. Dort wäre er Edelhart von Binsböckel.

Edelhart Ernathesa, rief er sich in Gedanken zur Ordnung. Du trägst den Namen deiner Frau. Einer untreuen Metze, die dich verhöhnt, indem sie Schenkel für einen anderen spreizt und seit Tagen kein Wort mit dir wechselt.

Wie gerne wäre er an diesem Morgen mit seinem Falken Windhalf hinaus vor die Tore der Stadt geritten, um bei der Beizjagd ein wenig sein Mütchen zu kühlen. Doch sein Schwiegervater hatte darauf bestanden, dass er sich nach seiner im Duell davongetragenen Verletzung schonte. Die Klinge seines Gegners war tief in seine Seite gefahren, und noch immer schmerzte es ihn, seinen Waffenarm zu heben.

Den dummen Tor Peziano, den Gemeinen, welcher es gewagt hatte, ihn zu fordern, hatten sie noch am selben Tag unter die Erde gebracht. Recht so, dachte Edelhart. Peziano war einer der wenigen gewesen, die um das Verschwinden des lästigen Amazetti gewusst hatten. Und um Edelharts unrühmliche Rolle in der ganzen Angelegenheit obendrein.