16,99 €

Mehr erfahren.

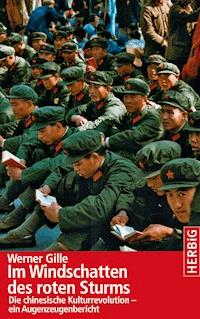

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Es waren weder Nostalgie noch Ressentiments, die Werner Gille verspürte, als er mehr als 60 Jahre nach der Flucht aus Schlesien den Mut fand, noch einmal die Stätten seiner Kindheit und Jugend zu besuchen. Dabei hatte er mittlerweile fast die ganze Welt gesehen, immer bereit, Neues zu erfahren, mit einem vorurteilsfrei offenen Blick für fremde Kulturen. Doch diese Reisen sollten helfen, einen Schmerz zu heilen, der unterschwellig stets spürbar gewesen war. Und der Versuch gelang, nicht zuletzt durch die versöhnlichen Begegnungen mit polnischen Bürgern. Tagebücher, Briefe und Fotos brachten beim Autor viele Erinnerungen zurück, ließen die Stimmung einer längst vergangenen Zeit wieder lebendig werden. Verbunden mit den Erlebnissen der Wiederbegegnung entstand der literarische Lebensbericht eines Zeitzeugen, der auch jüngeren Generationen das Gefühl eines Verlustes vermittelt, ohne dabei im ewig Gestrigen zu verhaften. Seine Aussagen sind auch für unsere Zeit universell gültig.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.herbig-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagmotiv: akg-images

eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-7766-8222-9

Inhalt

Vorbemerkung

TEIL I – Irgendwohin

Märchenzeit · Träume · Wald-Garten · Lauft euch warm! · Schundliteratur · Es leuchten die Sterne · Gesegnete Leiber · Das »Schifflein Christi« · Todesnachrichten · Der alte Heimann · Ein Soldat der Waffen-SS · Brennende Kirchen. Brennende Städte. Brennende Menschen · Kriegsdienst der deutschen Jugend · Schule: Vom Geschichtsunterricht zur erlebten Geschichte · Abschied · Gewissheit · Flüchtling · Sprottau · Flucht · Lager · Delitzsch · Weiße Fahnen an Hitlers Geburtstag · Bedingungslose Kapitulation · Sieben Wochen und vier Tage · Die Russen kommen · Versuch einer Erklärung · An der sowjetisch-britischen Zonengrenze · In einem amerikanischen Truppentransportzug

TEIL II – Verloren im Verlorenen

Rückreise · Schmerz · Passagiere · Abstand finden · Grünberg · Breslau · Glogau · Schlesien

TEIL III – Das Unverlierbare

Noch einmal Kurs Osten · Görlitz · Am Schlesiersee · Sigrun Freifrau von Schlichting · Im Kloster Leubus · Hirschberg · Die Tränen der Vertriebenen · »Wilder Westen« · Schließ Frieden mit all denen, denen du entkommen bist · »Ja się boje« (»Ich habe Angst«) · »Ja się nie boje« (»Ich habe keine Angst«) · »Reiß uns den Hass aus dem Herzen« · »Vergesst uns nicht!« · Erntedankfest

Teil IV – Die Botschaft der Dichter

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857)

Gustav Freytag (1816–1895)

Carl Hauptmann (1858–1921)

Gerhart Hauptmann (1862–1946)

Horst Bienek (1930–1990)

Heinz Piontek (1925–2003)

Ein letzter Blick

Bibliografie

Vorbemerkung

Der plötzliche Bruch in einem Leben ist nicht überwunden, wenn man ihn überlebt hat.

Rückschau-Besitz. Eines Tages hörte ich dieses Wort. Es weckte in mir den Wunsch, den Versuch zu wagen, Verlorenes wiederzufinden. Es aus der Vergangenheit in das Jetzt zurückzuholen.

Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich damals war. Auch die Vergangenheit, als sie Gegenwart war, hatte ich anders gesehen als von der jetzigen Gegenwart aus. Aber ich habe Tagebuch geschrieben, in dem viel wieder auftauchte von dem, was ich damals erlebt hatte, was mir zugestoßen war, was ich gedacht, gefühlt habe und wie ich damit umgegangen war. Ich habe auch Briefe gerettet, Fotos, Notizen – und es gab die alten Zeitungen. Sie enthielten die Stimmung der Zeit, die Propaganda, zumindest einen Teil des wirklichen Geschehens, und auch sie brachten Erinnerungen zurück. Erinnerungen nicht so sehr an das, was damals geschah, sondern daran, wie ich es aufnahm. Kinder und Jugendliche haben einen anderen Blick auf die Welt als Erwachsene, oft auch als ihre Eltern. Das Grauen in seiner ganzen Schrecklichkeit ist für sie nicht vorstellbar, auch das Gute in seiner ganzen Schönheit. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen und Bilder davon, und solange ihre Welt in Ordnung ist, ist alles andere ziemlich weit weg. Und sie haben eine erstaunliche Fähigkeit, Dinge als gegeben hinzunehmen, die Erwachsene zur Verzweiflung bringen.

Es war Krieg, aber noch war der Krieg weit weg. Die Schlachten fanden in anderen Ländern statt. Die Städte hießen Warschau, Rotterdam, Dünkirchen, Narvik, Belgrad, Saloniki, Kiew, Sewastopol; die Flüsse, die unsere Truppen überquerten, Weichsel, Marne, Drina, Bug, Don. Fremde Namen. Dieses Fremde machte es spannend und geheimnisvoll. Damit war Schluss, als die Kriegsschauplätze nicht länger irgendwo in Europa lagen, sondern deutsche Namen trugen: Königsberg, Danzig, Breslau, Aachen, Saarbrücken, Köln, Hannover; und als die Engländer und Amerikaner nicht über den Ärmelkanal nach Großbritannien flüchteten, sondern den Rhein überquerten, die Russen sich nicht an die Wolga zurückzogen, sondern an die Oder vorstießen. Unser kindliches Vertrauen, es wird schon alles gut werden, verwandelte sich in Angst und schließlich in völlige Hilflosigkeit. Plötzlich war alles möglich, woran wir nie gedacht hatten: dass wir alles verlieren könnten, nicht nur den Krieg, auch unser gesamtes Hab und Gut, vielleicht sogar unser Leben.

Flüchten. Was geht in Menschen vor, die alles, was ihre Vorfahren und ihre Eltern erarbeitet haben, von einem Tag zum anderen im Stich lassen müssen, um der Kriegsfurie zu entgehen? Wenn sie nicht der Panik erliegen, denken sie an das Lebensnotwendige und daran, dass sie in der Fremde beweisen müssen, die zu sein, die sie angeben zu sein. Flucht ist auch eine Möglichkeit, Identitäten zu wechseln. Doch daran dachten die Flüchtenden nicht. Sie hatten nichts zu verbergen, sie wollten nicht verschwinden, sie wollten heimkehren, »nachdem alles vorbei ist«. So nahmen sie Geburtsurkunde, Pass, Zeugnisse, Trauschein, Urkunden und Sparbücher mit und dann noch das, was sie tragen konnten.

Nie werde ich die letzten Minuten in unserer Wohnung vergessen. Alles war wie immer. Jeder Gegenstand an seinem Platz. Das Geschirr im Geschirrschrank, Mäntel und Hüte auf den Kleiderbügeln im Korridor, die Betten gemacht, die Bücher wohlgeordnet in den Regalen, die Blumen in den Vasen hatten frisches Wasser, die Gemälde hingen an den Wänden und saubere Handtücher im Badezimmer. Die Wohnung war schön warm geheizt. Draußen auf der Straße waren achtzehn Grad minus und leichter Schneefall. Es war zehn Uhr vormittags, und zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich nicht, wo ich abends schlafen würde.

Alles, was bisher sicher und gewiss gewesen war, hatte sich als nicht haltbar erwiesen. Das war meine erste Fluchtlektion: Es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Gewissheit. Pläne? Du kannst Pläne machen, aber ob es so kommt, wie du geplant hast, ist völlig ungewiss. So seltsam es klingen mag, ich empfand das nicht nur als bedrohlich, dieses »Alles ist möglich« versprach auch ein Stück Freiheit.

Die zweite Fluchtlektion hieß: Das, was du tragen kannst, ist nicht viel, und selbst dieses Wenige kann dir weggenommen werden. Oder du lässt es fallen, wenn du es nicht länger mitschleppen kannst. Die Straßen der Flucht waren übersät mit fallen gelassenen Gegenständen. Gegenständen, die gestern noch als notwendig, als unverzichtbar gegolten hatten und nun dem Überleben geopfert wurden. Nur eins, das ahnte ich schon damals, kann ich überall mit hinnehmen und zugleich ist es das leichteste Gepäck, das es gibt: Wissen, Erlerntes, Erfahrungen.

Alles, was vorher so viel wert gewesen war, was man unbedingt haben musste, um dazuzugehören, oder auch, weil es das Leben angenehm machte, war im Nichts verschwunden. Ich könnte auch sagen, es war zu Hause geblieben, aber das Zuhause gab es auch nicht mehr. Meine sorglose Kindheit, meine Jugend, ein Elternhaus voller Geborgenheit, meine Heimat – ich hatte nie viel darüber nachgedacht, doch plötzlich fühlte ich: Das alles war mir geschenkt worden, bis ich in einem Augenblick alles verlor.

Es dauerte fast sechzig Jahre, bis ich den Mut hatte, noch einmal den Weg zurückzugehen. Ich verlor mich beim Zurückgehen weder in Resignation noch in Rachegefühlen, in Gleichgültigkeit oder Nostalgie. Ich ging zurück, um zu begreifen, ging zurück, um nach vorn zu kommen, um geheilt zu werden von einer Wunde, die nicht immer schmerzte, die sich aber nie schloss. Eine Winzigkeit genügte, um den Schmerz zu spüren. Ein Satz in den Nachrichten, ein Bild im Fernsehen, die Wetterkarte, die nie anzeigte, ob östlich der Oder-Neiße-Linie die Sonne schien oder ob es regnete, ein Fußballspiel FC Bayern München gegen Schalke 04, das gab es oft, aber nie FC Breslau gegen SV Königsberg.

Ich wollte wissen, was beim Wiedersehen mit dem Verlorenen mit mir geschehen würde. Wie das ist, wenn ich als Ausländer in meiner Heimat wahrgenommen werde, aber diese Heimat für mich nie Ausland sein wird. Und wie es ist, wenn zwischen dem Damals und dem Heute fast ein ganzes Leben liegt. Ein Leben, in dem ich in vielen Ländern der Welt gelebt habe, aber nie mehr, nicht einen einzigen Tag, in Schlesien. Ich wollte wissen, was noch lebendig in mir ist von meiner Jugend, von Krieg und Flucht, von den Erfahrungen mit Russen und Amerikanern und wie ich Bayern, meine neue Heimat, von meiner alten aus sehen würde.

Bei den Reisen in das Land meiner Geburt wurde vieles klarer, was in Gedanken und Erinnerungen verträumt, eingegrenzt, unscharf gewesen war. Es wurde auch klar, welche Bedeutung dieses Land im Osten – Schlesien – für mein Leben hat. Der Verlust wurde zum Ansporn, ich könnte auch sagen, zur Quelle für dieses Buch. Mit Verlusten fertigzuwerden – es ist banal, aber ich sage es dennoch – gehört zu jedem menschlichen Leben. Jeder muss das auf seine eigene Weise lösen. Aber das Ziel ist doch wohl, eine das Leben niederdrückende Last wenn schon nicht abzuwerfen, so doch erträglich zu machen und zu begreifen, wer man ist und welche Wege zum Weiterleben gangbar sind.

Nichts entschuldigt Handlungen, die zur Massenflucht und zu Vertreibungen von Menschen führen. Es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und es darf nicht sein, aus was für Gründen auch immer, sie zeitweilig zu akzeptieren. Die Folgen sind immer neues Flüchtlingselend und unzählige um ihr Leben betrogene Menschen.

Ein Weg zur Milderung des Unrechts wären internationale Gesetze, die allen Flüchtlingen und Vertriebenen das Recht zubilligen, in ihre Heimat zurückzukehren. Damit erhielten sie einen Rechtsanspruch. Das ergäbe eine wirkliche Friedensordnung.

Ich schreibe einen Lebensbericht. Es ist kein politisches Buch, doch nichts in unserer Welt bleibt unberührt von der Politik. Annehmen, was einem zustößt, heißt nicht, es akzeptieren, es heißt, lernen, damit umzugehen.

Drei Jahre habe ich an diesem Buch geschrieben. Drei Jahre, in denen ich mich dem stellte, was Jahrzehnte in mir nicht zur Ruhe kam, und während des Schreibens spürte ich, man muss ehrlich sein, darf keine Geschichten erfinden, nicht Partei ergreifen, darf nicht, was einem schaden könnte, aussparen oder schminken, was geschminkt besser, unter Umständen auch grässlicher, aussieht. Die Wahrheit führt zur Freiheit. Als ich das erkannt hatte, begriff ich die Menschen, die dafür ins Gefängnis gehen.

Dieser Lebensbericht ist in vier Teile gegliedert. In Teil I erzähle ich von meiner Jugend in Schlesien, von meinen Begegnungen mit Büchern und Filmen, mit Worten und Bildern. Damals wurden Keime gesät, die erst nach Jahrzehnten Früchte hervorbrachten. Ich gehörte zu den Jugendlichen, die nicht alles, aber doch das meiste glaubten, was ihnen die Erwachsenen erzählten. Ich war überzeugt davon, sie meinten es gut mit mir. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das, was sie sagten, zwar ihre Überzeugung war, aber dass ihre Überzeugungen nicht stimmten. Den eigenen Weg finden, das lernte ich ziemlich schnell, nicht stehen bleiben, weitergehen. Wer stehen blieb, war verloren, das gehörte auch zu meinen Fluchterfahrungen. Gegenwartsbewältigung. Nicht zu denen gehören, die die Menschheit retten wollen, aber ihren Nächsten, der neben ihnen zusammenbricht, übersehen. Mir haben nie die Massen geholfen, es waren immer Einzelne.

Ich erzähle von Flucht und Flüchtlingslager, vom Tag der Kapitulation und von den ersten Begegnungen mit den Soldaten der Sieger. Es waren persönliche Erlebnisse, die mich prägten. Der eine, der gekommen war, um Deutschland vom Faschismus zu befreien, nahm mir meine Armbanduhr weg. Der andere fragte mich aus seinem Jeep heraus nach dem Weg nach Leipzig. Ich erklärte ihm den Weg und fügte in meinem holprigen Schulenglisch hinzu, er solle sich doch das Völkerschlacht-Denkmal ansehen, das sei zum Gedenken daran errichtet, dass Deutsche und Russen damals gemeinsam Europa von der napoleonischen Fremdherrschaft befreiten. Wahrscheinlich hatte ich das Gefühl, ich müsste irgendetwas vorweisen, wo wir die Befreier waren. Der amerikanische Offizier hörte mir verdutzt zu, schüttelte den Kopf und sagte: »I’m not a tourist.« Dann schenkte er mir eine Tafel Cadbury-Schokolade. Die erste Schokolade nach vielen Jahren. So etwas bleibt in Erinnerung. Einzelerlebnisse. Man soll sie nicht verallgemeinern. Aber ich hatte damals immer Hunger. Die Uhr hätte ich in letzter Not gegen ein Brot umgetauscht. Der eine nahm mir von dem wenigen, was ich noch hatte, etwas weg, der andere schenkte mir etwas.

Ich erzähle, wie ich den Weg aus der sowjetischen Besatzungszone nach Westen, nach Süddeutschland fand.

Teil II enthält den Bericht über das erste Wiedersehen mit Schlesien nach achtundfünfzig Jahren im Jahre 2003, meinen Schmerz, das Ende aller Illusionen, meine Verlorenheit in dem Verlorenen.

Ich wollte nicht, dass das der Schlusspunkt war, und fuhr daher im gleichen und im darauffolgenden Jahr nochmals nach Schlesien. Ich wollte mir eine zweite Chance geben. Ich wollte etwas finden, was einen Weg in die Zukunft weist, und nicht nur die mit Leid und Kummer beladenen Erinnerungen. Ich fand das bei den Gesprächen mit den Menschen, mit den in Schlesien nach 1945 gebliebenen Deutschen und den wenigen, denen es gelang, nach der Wiedervereinigung Deutschlands hier wieder Fuß zu fassen, und in zahlreichen Begegnungen mit polnischen Schlesiern. Polnische Schlesier. Das muss man erst einmal verarbeiten. Schlesier sind für mich immer Deutsche. Kaum jemand in Niederschlesien hatte Polnisch gesprochen, obgleich die Grenze zu Polen nicht allzu weit entfernt war. Jetzt ist in dieser Provinz Polnisch die Nationalsprache, alle Städte und Straßen haben polnische Namen. Nur die Natur, die Oder, das Riesengebirge, sie ist noch so wie damals. Kann sich ein Bayer vorstellen, dass in Bayern neunzig Prozent der Bevölkerung Tschechen sind, tschechische Bayern, und er, wenn er mit den Menschen sprechen will, einen Dolmetscher braucht? Ich war doch zu Hause. Wieso brauche ich einen Dolmetscher? Eine Wiedersehens-Erfahrung, eine Erfahrung, die Millionen Flüchtlinge in aller Welt machen werden, wenn sie zurückkehren in das verlorene »Land ihrer Väter« und ihnen unbegreiflich erscheint, was doch mit Händen zu greifen ist.

Das Verständnis vieler Polen für meine Gedanken und Gefühle hat mir geholfen. Politische Argumentation hätte alle Quellen eines Neubeginns verstopft. Das alles schildere ich in Teil III. Zu diesem Thema gehört auch Teil IV, »Die Botschaft der Dichter«. Ihre Werke sind untrennbar verbunden mit diesem Land, seinen Menschen, seiner deutschen Geschichte, seiner Kultur, so wie die Bücher von William Faulkner mit dem Süden der USA, die von Anton Tschechow mit der russischen Provinz und die Romane von Tomasi di Lampedusa mit Sizilien. In »Die Botschaft der Dichter« steht unendlich vieles, was man von Schlesien wissen muss, um zu begreifen, was mit uns geschah. Und sie sind unverloren, in jedem Buchgeschäft in Deutsch erhältlich.

Wir werden die Welt nie begreifen, aber wir müssen versuchen, uns darin zu finden, uns nicht darin zu verlieren.

Werner Gille

München, im Sommer 2015

TEIL I:

Irgendwohin

Märchenzeit

Märchen wirken Wunder. Ich konnte nie genug davon bekommen, sowohl von den Märchen als auch von den Wundern. »Lies mir ein Märchen vor …«, meiner Mutter muss ich damit auf die Nerven gegangen sein, auch meinen Tanten. Es waren immer Frauen, die mir Märchen erzählten.

Märchen gingen immer gut aus; das wusste ich.

Sterntaler war nach meinem Geschmack. Arm und allein in der Welt und dann an bedürftige Menschen noch das wenige weggeben, was man hat – dieses Mädchen liebte ich. Dass es dafür vom Himmel reichlich belohnt wurde, machte mich fröhlich.Dornröschens hundertjährigen Schlaf fand ich nicht so schlimm, ich fand ihn sogar ganz spannend. Dann schlief sie eben hundert Jahre und fing dann wieder an zu leben. Schneewittchen und die sieben Zwerge: Die kleinen Kerle begeisterten mich. Man musste also nicht groß und stark sein …

Hänsel und Gretel konnte ich nicht oft genug hören. Mich packte es, wie die beiden gemeinsam alle Schwierigkeiten meisterten und zum Schluss die grausame Hexe überlisteten.

Ich saß an unserem Esstisch meiner Mutter gegenüber, und sie las vor. Es gab selbst gebackenen Streuselkuchen. Noch heute erinnert mich Streuselkuchen an die Zeit der Märchen.

Ich streifte umher und dachte über vieles nach. Dieses ziellose Herumstreifen gefiel mir. Nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein müssen – solange man ziellos herumstreift, spielt Zeit keine Rolle.

Einige Jahre später ging ich in meinen Wald-Garten, wenn ich für mich sein wollte. Ich legte mich auf die Wiese, schaute in den Himmel und gab den vorüberziehenden Wolken Namen. Berührte »Hans« die »Liese«, dann mochten sich die beiden, wurde aus diesen zwei Wolken eine, dann waren sie ein »Wolken-Ehepaar«.

Ich erzählte viel. »Du hast eine blühende Phantasie«, sagte Onkel Helmut zu mir, Missbilligung im Ton. War es besser, die Dinge für sich zu behalten? Ich fing an, Tagebuch zu schreiben. Dem Tagebuch durfte man alles sagen. Aber es dauerte ziemlich lange, bis die Sorge, das Geschriebene könnte in falsche Hände fallen, nicht mehr zählte.

Am Anfang war ich noch vorsichtig, meinen Code hielt ich für unentzifferbar. »Ich ging with the Gegenteil of a boy through a Promenade.« Dieser Satz hielt mein erstes Rendezvous fest. Dem Tagebuch stellte ich auch Fragen. »Kannst du mir sagen, warum nichts los ist?« War nicht viel los, hatte ich viel Zeit für mein Tagebuch, in turbulenten Zeiten weniger.

»Der Junge ist ein Träumer, macht er so weiter, dann wird er lebensuntüchtig. Ihr müsst ihn stärker an die Kandare nehmen.« Ich hörte das zufällig bei einem Familientreffen. Was meine Eltern erwiderten, hörte ich nicht. Ich bekam, was sie als Voraussetzung für eine glückliche Kindheit ansahen, viel freie Zeit, die Gewissheit, alles – was es auch war – den Eltern sagen zu dürfen und zu wissen: Du bist nicht allein. Es gab Korrekturen, aber sie wurden so vorgenommen, dass ich sie nicht als Korrekturen empfand. Ich war ein schlechter Schüler. Die Schule interessierte mich nicht, ich empfand sie als Zwang. Der Unterricht bereitete mir wenig Probleme, die Schularbeiten machte ich – jedenfalls in der Grundschule – so nebenbei. Das Eingesperrt-Sein in einer Klasse ging mir auf die Nerven. Ich schwänzte oft, in den ersten Jahren ging das noch ohne härtere Strafen ab. Ich war zart und oft krank; auch erfundene Krankheiten pflegte ich.

Die Verehrung der Helden, der Arbeit, der Pflicht, der Disziplin – es dröhnte um mich herum, aber es erreichte mich nicht. In Büchern fand ich die Welt, die ich später erleben wollte; an der Oder fand ich die Traumbuchten der Südsee, am Schlesiersee den Großen Ozean …

Meine Kindheit: ein sich durchs Leben Tasten, ein Sammeln von Bildern, von Gefühlen, Gedanken … Vertrauen war der feste Boden, auf dem ich unbekümmert stand. Dieses Vertrauen zur Welt, zum Leben verdanke ich meinen Eltern.

Märchen gehen gut aus. Datiere ich das Ende meiner Kindheit so etwa mit dem fünfzehnten Lebensjahr, dann war sie glücklich. Gebe ich ein Jahr hinzu, dann war der Schluss eine Katastrophe.

Träume

Der Himmel ist blau, die Luft ist warm, ein Junge sitzt an einem Flussufer und findet die Welt schön.

»… In der Natur fühle ich mich zu Hause. Heute machen mich die Farben Blau (Himmel) und Grün (Wald) fröhlich. Ich brauche sie nur anzuschauen und schon bin ich vergnügt.« (Tagebuch, den 6. Juni 1940)

»… Ich sehe den Fischen zu, die im seichten Wasser der Bucht hin- und herflitzen … andere Jungen kommen hier kaum hin, der Sand ist meistens unberührt. Heute sehe ich Fußabdrücke. Ich bin erschrocken und nehme Wasser in die Hände, damit schwemme ich die Abdrücke weg. Bald hat die Sonne alles getrocknet. Meine Bucht ist wieder unberührt. Ich setze mich ans Ufer und baumele mit den Füßen im Wasser. Total vergnügt.« (Tagebuch, den 3. Juli 1941)

»… Zum ersten Mal über die Oder geschwommen. Das andere Ufer erreicht.« (Tagebuch, den 21. August 1942)

Nie träumte ich von Amt und Würden, ich träumte von Abenteuern und Freiheit. Ich träumte von Afrika und China, von Alaska und Borneo, von Brasilien und Australien … von treuen Freunden und hübschen Mädchen, von Steppen, Wüsten, Urwäldern, vom Amazonas, vom Mississippi, von der Wolga, vom Rio de la Plata, vom Mekong, vom Sambesi, vom Jangtse. Selten träumte ich von großen Städten. Die Oder wurde für mich zum Sinnbild dieser Träume, sie strömte einem fernen Ziel zu, zuweilen ruhte sie sich aus, ließ Sandbänke entstehen, Schleppkähne in der Flussrinne stranden, uns so die Möglichkeit gebend, an sie heranzukommen, an Bord zu klettern und wieder ins Wasser zu springen. Kraftvoll nahm der Fluss alles mit, was sich seiner Strömung anvertraute, manchmal bildete er Strudel, zog Schwimmer in den Tod, schwemmte, Deiche brechend, seine überbordende Kraft in Wiesen, Felder, Wälder, spielte mit Menschenwerk, versickerte, versumpfte an Land, Leben schenkend bunten Blumen, Gräsern, Störchen, Fröschen, Vögeln und den Bauern massenhaft Schlamm, mit dem sie ihre Äcker düngten, ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen. Natur pur – ohne Gift, ohne Chemikalien. Freiheit – auch für die Natur.

In den sorglos-freien Stunden dachte ich bei Sonnenaufgang nicht an die Zeit und bei Sonnenuntergang nicht daran, dass nun schon wieder ein Tag »nutzlos« vergangen war. Das Nutzlose ist das Nützliche – es schenkt Träume.

Ich dachte beim Sonnenuntergang an der Oder daran, dass die Sonne jetzt am Mississippi aufgeht, sich in Borneo die Kopfjäger in ihren Langhäusern von ihren Schilfmatten erheben und Japanerinnen zum Morgenbad in warme Quellen springen. Selten dachte ich an die vielen Menschen, die in Bussen oder Straßenbahnen zur Arbeit fuhren oder die in ihrem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad Fabriken, Geschäften, Büros zustrebten. Diese Bilder berührten mich wenig.

In Reih und Glied zum Appell angetretene Soldaten und ihren »Platz im Berufsleben und in der Gesellschaft« einnehmende Menschen sah ich jeden Tag – von ihnen brauchte ich nicht zu träumen.

Ströme. Meere. Freiheit.

Die Oder strömt in die Ostsee, die Ostsee in die Nordsee, die Nordsee in den Atlantik, der Atlantik in den Indischen Ozean, der Indische Ozean in den Pazifik … Ich bekam spröde Lippen vor Aufregung.

Ein schwarzer, glitschig-feuchter Ast schwemmte in meiner Buhne an. Ich trocknete ihn in der Sonne, reinigte ihn sorgfältig von Schlick und Schmutz. Einige Tage Rast gönnte ich ihm auf einer Sandbank, bevor ich das Strandgut wieder in den Strom setzte und ihm lange nachblickte. An irgendeiner fremden fernen Küste würde es angeschwemmt werden – oder soll ich sagen: ankommen?

Träume waren Frieden und Glück mitten im Krieg. Träume waren ein Schutzschild gegen die Schläge, die die Gegenwart austeilte, Träume waren Gewissheit, dass es noch ein anderes Leben gibt.

Dankbar bin ich all den Menschen, die mich träumen ließen, sie haben mich nicht einen Weg gehen lassen, der in ein leeres, wirklichkeitsfremdes Nichts geführt hätte (wie einige argwöhnten), sie haben in mir die Kräfte wachsen lassen, die später, als der »Ernst des Lebens« durch keinen Traum mehr aufzuhalten war, halfen, ihm standzuhalten.

Sonnenaufgang an der Oder. Das Wasser ist durchsichtig, klar bis zum Flussgrund, die Sonne wirft glitzernde, silbrige Reflexe auf die Wellen, die Luft ist warm, die Vögel singen – ein Junge sitzt am Flussufer, winkt einem vorbeischwimmenden Dampfer zu und findet die Welt schön.

Wald-Garten

Was ich mir sehnlichst gewünscht hatte, war in Erfüllung gegangen. Mein Vater hatte ein Stück Land für mich gepachtet, es umfasste ein paar Hektar Wiesen, Wald und einen Bach. Mit drei Schritten konnte ich von einem Ufer zum anderen waten, das Wasser reichte höchstens bis zu den Waden. Am Wiesenrand standen alte Bäume, Eichen, Buchen, Eschen; am Bachufer Weiden und Birken. Gras, Klee, Disteln, Mohnblumen, Kornblumen, Löwenzahn blühten auf der Wiese. Marienkäfer, Hirschkäfer, Ameisen krabbelten herum. Bienen, Hummeln, aber auch Mücken und Fliegen, Libellen und Schmetterlinge umschwirrten uns.

»Wildnis«, sagte der Bauer, als er mit uns über den Pachtpreis sprach. »Paradies« – das war mein Eindruck. Mitten in der Wiese würde ich mein Zelt aufstellen, meinen Wigwam im Apachenland, mein Blockhaus in der Taiga, meine Plantage auf Sumatra. Ich war glücklich.

»Kümmere dich nicht so viel um Sondermeldungen, um Kriegsreportagen. Deine Kämpfe finden in der Schule statt. Du musst regelmäßig lernen, nicht nur dann, wenn du Lust dazu hast. So geht es nicht weiter. Bleibst du sitzen, kündige ich den Pachtvertrag.«

Das war die stärkste Drohung, der ich bisher ausgesetzt worden war. So kannte ich meinen Vater gar nicht. War ich wirklich ein Sorgenkind? Mir ging’s doch prima.

»Denke daran, jede gute Note ist ein Schritt nach vorn. Je mehr du lernst, desto unabhängiger wirst du.« Ich versprach, mich zu bessern.

»Taten, mein Junge, zählen, nicht Versprechungen.«

Stand es so schlimm um mich? Meinen Vater wollte ich nicht enttäuschen. Mein Vater sollte stolz auf mich sein.

Ich hielt mein Versprechen. Kam ich auf meine Wiese, ohne vorher Schularbeiten gemacht zu haben, trieb mich das schlechte Gewissen zurück. Ein Blick auf den morschen, umgestürzten Baumstamm genügte, um an das Gespräch mit meinem Vater zu denken. Auf dem Stamm hatten wir gesessen, als ich dieses Stück Land bekam und als mir später die Leviten gelesen wurden, meine linke Hand auf die Baumrinde gestützt und meine rechte vertrauensvoll in der Hand meines Vaters.

Was die schlechten Noten, das sorgenvolle Gesicht meiner Mutter, die Angst vor einem vorzeitigen Schulabgang nicht vermocht hatten – auch Strafandrohungen hatte ich nie ganz ernst genommen –, bewirkte dieses Gespräch zwischen meinem Vater und mir.

Wie sollte ich mein Land nennen? »Wald-Garten«, das war ein guter Name, der passte auch zu mir. Wald-Wildnis, Garten. Hier spielte ich mit meinen Freunden, hier schoss ich mit meinem Luftgewehr auf die an einer Eiche befestigte Schießscheibe, hier lernte ich Vokabeln, Gedichte, Geschichtszahlen, hier las ich Charles Dickens und Karl May, hier erlebte ich Tage und Nächte allein in meinem Zelt, sah die Sonne untergehen und den Mond aufgehen, hier schrieb ich Tagebuch, hier gab ich mir Rechenschaft über mich. Die Bäume hörten mir zu, und die Vögel sangen ihre Lieder.

Wald-Garten. Drei Tage bevor wir Glogau verließen, nahm ich von meinem Paradies Abschied. Schneemassen lagen auf der Wiese, Eiszapfen hingen an den Bäumen, der Bach war zugefroren, ein grauer Himmel verdüsterte alles.

»Was soll ich denn machen? Ich laufe nicht weg, ich lasse dich nicht im Stich. Aber die Straßen sind verstopft von Flüchtlingstrecks, Sprengkapseln werden an den Oder-Brücken angebracht, um sie in die Luft zu jagen, wenn die Russen am östlichen Ufer sind. Glogau ist Frontstadt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aber ich verspreche dir, ich komme wieder. Ich verlasse dich nicht für immer. Es ist nur für eine kurze Zeit …«

Lauft euch warm!

In meinen Knabenjahren empfand ich Politik wie ein plötzlich losbrechendes Gewitter mit Blitz und Donner, mit Sturm und Hagel – aber davor und danach war wieder Sonnenschein. Noch machte sie mich nicht ratlos, noch zwang sie mich zu nichts. Als in unserer Klasse die Schüler für die »Adolf-Hitler-Schulen« ausgewählt wurden, war ich nicht dabei, und meine Eltern sagten: »Wir hätten das sowieso nicht erlaubt.« Das gab es. Man konnte Nein sagen.

Einer der Ausgewählten kam nach einigen Monaten mit einer schrecklichen Kopfnarbe in unsere Schule zurück. »Mutprobe. Vom Fünfmeterbrett mussten wir in ein Schwimmbassin ohne Wasser springen. Dort standen zehn Kameraden mit einem Sprungtuch in den Händen. Sie sollten mich auffangen. Wahrscheinlich habe ich den Absprung verpasst. Ich knallte am Rand des Sprungtuchs so hart auf, dass einem Jungen das Sprungtuch aus den Händen gerissen wurde … . Nein, gezwungen hat man mich nicht. Es war freiwillig.«

Wer will schon als Feigling dastehen? Mitmachen. In den Kriegsjahren waren die Turnhallen nicht geheizt. Wir zitterten vor Kälte, rieben uns die Hände, blickten unserem Atemhauch nach. Der Lehrer befahl: »Lauft euch warm, Kniebeugen, eins, zwei, eins, zwei. Auf der Stelle laufen, Rumpfbeugen, laufen, laufen, laufen. Noch ein paar Minuten, und ihr werdet denken, ihr seid in Afrika.«

Täglich hatten wir eine Stunde Sport, bevor der Unterricht begann. Nach einiger Zeit wurde das Turnen auf Initiative der Eltern auf die letzte Schulstunde verlegt. Zu oft waren wir völlig ausgepumpt und mit unseren Gedanken noch bei Hochsprung oder 100-Meter-Lauf in den Unterricht gekommen. Latein, Deutsch, Englisch, Mathematik … . Wir hatten Mühe zu folgen. Sport in der letzten Stunde hatte den Vorteil, dass wir die Zeit überschreiten durften. Die Lehrer gingen nach Hause – wir blieben. Vorher wurde uns klargemacht, was verboten war: im Winter gefährliche Übungen am Reck und an den Barren, im Sommer Boxkämpfe, Gewichtheben, Hochsprung. Die Lehrer hatten die Verantwortung, aber sie durften sie delegieren. Einer von uns übernahm die Aufsicht. Es war eine Auszeichnung. Vertrauen gegen Vertrauen. Kein Gerät wurde mutwillig beschädigt, Turnsaal oder Schulhof wurden nicht verunreinigt, die Schlüssel nach dem Training dem Hausmeister übergeben. Wir hätten uns geschämt, das in uns gesetzte Vertrauen zu missbrauchen.

Sport. Tagelang sprachen wir vom Boxkampf Joe Louis gegen Max Schmeling in New York. Der »braune Bomber« gegen den »starken Germanen«. Als Schmeling siegte, waren wir außer Rand und Band. In einem Schulaufsatz sollten wir die Voraussetzungen seines Sieges erklären: Mut, Tapferkeit, Unempfindlichkeit gegen Schläge, Durchhaltevermögen. Das hatte Joe Louis auch. Zwei Männer, die sich vor aller Augen prügelten, und die Welt hielt den Atem an. Als bei der Revanche Schmeling zu Boden ging, waren wir alle k. o.

Autorennen. Hans Stuck und Bernd Rosemeyer rasten »für Deutschland« mit ihrem Mercedes von Sieg zu Sieg. Mit meinem Fahrrad raste ich die Hohenzollernstraße entlang, überquerte den Markt, nahm flach die Kurve zur Oderbrücke, und als ich das östliche Ufer erreichte, warf ich die Arme in die Luft: Sieger!

Olympische Spiele 1936, die Welt zu Gast in Deutschland. Hitler bezwang seinen Drang zu langen Reden und sagte nicht mehr und nicht weniger als »Ich eröffne die Olympischen Spiele 1936 in Berlin.« Und dann marschierten sie, Sportler aller Nationen, ins Stadion. Bei den Wettkämpfen errang Deutschland die meisten Goldmedaillen. Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, den Demütigungen durch den Versailler Vertrag, nach der völligen Verarmung der Bevölkerung durch die Weltwirtschaftskrise waren wir wieder »wettkampffähig« und siegten. Selbstverständlich wurde das in Politik umgemünzt.

Sogar die erbittertsten Gegner des Nationalsozialismus hielten sich mit Kritik am »Dritten Reich« zurück. Und Deutschland zeigte sich von seiner besten Seite. »Berlin«, schrieb die internationale Presse, »ist eine saubere, weltoffene Stadt.« Der amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe erklärte in einem Interview: »Ein wunderbares Land, hier fühle ich mich wohl.« Und jeder ausländische Gast durfte reisen, wohin er wollte. Von Berlin nach Königsberg oder nach Köln, nach Hamburg oder nach Berchtesgaden, ohne Genehmigung einer Behörde. Also gab es da offenbar nichts, was vor der Welt versteckt werden musste. Vielleicht war es unsere letzte Chance, den Lauf der Geschichte zu korrigieren …

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 musste ich an Berlin 1936 denken. Der Westen hoffte auf Einlenken der Regierung. Menschenrechte, Reisefreiheit, Freilassung von politischen Häftlingen – und wenn auch nur von allem ein wenig. Die Tür offen halten. So wie damals während der Olympischen Spiele 1936. Von einer Kurskorrektur war in Deutschland damals allerdings nicht die Rede. Im Gegenteil. Die Ergebnisse der Olympiade hatten doch bewiesen, dass die nationalsozialistische Erziehung eines Volkes zu Höchstleistungen führt. Leni Riefenstahls Film Triumpf des Willens zeigte es knapp, klar und in schönen Bildern: Wir haben bewiesen, was wir können. Wir werden alles erreichen, was wir uns vorgenommen haben.

Ich war im neunten Lebensjahr. Für mich waren diese Dinge noch sehr fern. Die Olympischen Spiele waren für mich vor allem eins: Spiele.

Schundliteratur

Als mir in einer Mathematikstunde das Buch Tom Shark und Der Mörder von London weggenommen wurde, hörte ich zum ersten Mal das Wort »Schundliteratur«. Ich las es heimlich, doch die Studienrätin bemerkte es. Sie nahm mir das Heft weg, knallte es auf den Tisch und sagte wütend: »Du meldest dich nachher in der Pause bei mir. Wie kannst du solche Schundliteratur lesen, und noch dazu während des Unterrichts!« Es ging glimpflich ab. Das Heft sah ich nie wieder.

Tom Shark. Der Meisterdetektiv. Er wohnte in der Motzstraße in Berlin. Zusammen mit seinem Freund Dr. Pitt Strong löste er jeden Fall. Er war der Retter der Verlorenen, der uneigennützige Freund der Verbrechensopfer und in Fällen, in denen die Polizei nicht weiterkam, deren letzte Rettung. Er arbeitete mehr mit dem Verstand als mit den Fäusten und selten hielt er es für nötig, seine Pistole »das letzte Wort sprechen« zu lassen. Die Vorbilder dieses Duos waren ohne Zweifel Sherlock Holmes und Dr. Watson. Aber davon hatte ich 1940 noch keine Ahnung. Was daran Schund sein sollte, habe ich nicht eingesehen. Es war spannend, und die Gerechtigkeit siegte.

Rolf Torrings Abenteuer. Sie fanden in Afrika statt. Der tapfere, kluge Deutsche und Pongo, sein muskelstarker, treuer schwarzer Helfer – das Klischee war ähnlich wie bei Tom Shark. Doch bei Torring ging es nicht um Kriminalfälle in Großstädten, sondern um Hilfe für ratlose Menschen, die allein nicht mehr weiterkamen, die Angst hatten vor »Negerüberfällen«, die vor dem Verhungern standen, nachdem Dürre oder Regenfluten ihre Ernte vernichtet hatte, oder von schwarzen oder weißen Lumpen (Deutsche waren immer gute Weiße) ausgebeutet, misshandelt, versklavt wurden. Sie wurden ausnahmslos – unter Lebensgefahr für die Retter – befreit.

Jörn Farrows U-Boot-Abenteuer. Dieser Kapitän und seine Mannschaft waren nach meinem Herzen. Ich konnte es kaum erwarten, bis ein neues Heft erschien. Jörn Farrow hätte nach dem Versailler Vertrag sein Boot an die Engländer abliefern sollen. Die deutschen Matrosen hatten im Krieg Heldentat um Heldentat vollbracht, und nun rieben sich die Briten die Hände, weil ihnen diese Mannschaft ihr Boot übergeben musste. Farrow fragte seine Leute, ob sie bereit seien, jedes Risiko einzugehen und mit ihm in die Weltmeere zu fahren, in Häfen zu landen, in denen sie Freunde hatten, und Abenteuer in der ganzen Welt zu erleben. Die gesamte Mannschaft sagte – wie konnte es anders sein – wie ein Mann: »Ein deutscher Matrose verlässt nie seinen Kapitän.« Der Koch, ein humorvoller, beleibter Hamburger, hatte eine nette Frau und drei Kinder. Jörn Farrow befahl ihm: »Du bleibst hier. Deine Familie braucht dich.« Der Koch heulte, doch er gehorchte. Lange Zeit später tauchte er plötzlich bei dem in einem Dschungelfluss in Borneo versteckten U-Boot auf. »Meine Frau und meine Kinder haben gesagt: ›Du gehörst zu Kapitän Farrow.‹«

Mit zwölf Jahren ist man hingerissen! Die Mannschaft erlebt Abenteuer um Abenteuer. Alle sagen ihnen, was sie für tolle Kerle sind. Zuletzt erringen sie sogar den Respekt der Engländer. Das Boot wird von der Liste der deutschen Reparationszahlungen gestrichen. Doch das erfahren unsere Seehelden erst viel später …

Schundliteratur. Nicht direkt verboten, aber abgelehnt von der Propaganda. Vor allem Eltern und Erzieher sollten uns vor diesen schädlichen Einflüssen bewahren und uns zu guter Lektüre anleiten.

Was war der NS-Propaganda daran so suspekt? Flüchtig betrachtet, lagen diese Bücher doch auf ihrer Linie. War es der Aufruf zum Abenteuer, zum eigenen Weg? Zur Geringschätzung von Verboten und Vorschriften, wenn diese gegen den »Geist des Abenteuers« verstießen?

Ich habe heute noch Erinnerungen an diese – oft heimliche – Lektüre. Tante Frieda steckte mir manchmal einige Hefte zu, auch ihr Sohn las sie mit Begeisterung. In der Schule gab es einen Austausch mit den Schülern der höheren Klassen. Heftpreis: zwanzig Pfennig.

Im Sommer auf dem Balkon, im Winter am warmen Ofen in meinem Zimmer ging ich mit Tom Shark auf Gangsterjagd, streifte mit Rolf Torring durch den Kongo und wurde von Jörn Farrow und seiner Mannschaft stürmisch begrüßt, als ich in Singapur an Bord kam. Vielleicht wurden damals Keime für mein späteres Leben gesät …

Es leuchten die Sterne

Die Fotos in den Schaukästen zeigten lächelnde Gesichter weiblicher Schönheiten. Überhaupt, die Frauen: die deutschen waren die schönsten. Die deutschen Männer die am besten aussehenden, Männer durch und durch, vom Scheitel bis zur Sohle – sogar die Schurken. Die Landschaften: wild, grandios, geheimnisumwittert, friedlich oder voller Gefahren.

Die Kritik: knapp, spannend, Neugier weckend, selten einen Film ablehnend.

Endlich der erlösende Schritt: Kinobesuch. Eintrittspreis: fünfzig Pfennig, für zwei Mark gab es einen Logenplatz.

Voranzeige, Wochenschau, kaum Werbung. Für das wenige, was an Waren in die Geschäfte kam, brauchten die Hersteller nicht zu werben. Kriminalfilm: Häuserschluchten, Polizeisirenen, eine Hand mit schwarzem Handschuh am Fensterrand, leicht wehende Gardinen, der Gangster mit Zigarette im Mundwinkel und hochgeschlagenem Mantelkragen – die Polizei ist längst über alles informiert, diesmal will sie den Meisterdieb auf frischer Tat ertappen. Abenteuerfilm: Urwaldpfade, Palmen, Dschungel, Tropenhelme, Giftschlangen – doch Harry Piel (Kongo-Expreß) meistert jede Bedrohung.

Liebesfilme: Die Männer, die für die Frau, die sie lieben, alles wagen. Die Frauen: treu, tapfer, überall »ihren Mann stehend«; zuweilen verdorben, berechnend, verführt, vom Leben enttäuscht – bis der Richtige kommt, der bringt alles in Ordnung, auch ein verpfuschtes Leben. Die Rolle der Frau ist die der Mutter, der Kameradin, der sich Opfernden.

Veit Harlans Opfergang: Die Geliebte eines verheirateten Mannes liegt im Sterben im Krankenhaus. Sehnlichst erwartet sie den Besuch des Geliebten. Er kommt nicht, er ist krank. Sie weiß das nicht. Sie hat ihr Krankenbett an das Fenster rollen lassen, schaut hinaus – er kommt nicht. Die betrogene Ehefrau leidet unter der Untreue des Mannes, doch als sie erfährt, dass »die Andere« im Sterben liegt, überwindet sie sich. Liebe, selbst eine verbotene große Liebe, muss man respektieren, auch wenn das noch so schmerzt. Sie verkleidet sich, zieht den Anzug ihres Mannes an, unter einem Hut versteckt sie ihre Haare, eine Sonnenbrille verbirgt die Augen. Sie reitet vor das Krankenhaus, blickt hinauf zu dem Fenster. Die Kranke sieht den Reiter, lehnt sich glücklich zurück …

Ganz Deutschland schluchzte.

Sexfilme: Nicht einmal das Wort gab es. Wollust, Sinnlichkeit, Nacktaufnahmen … undenkbar. Ein langer Blick in die Augen, ein zerknittertes Bettlaken, zitternde Finger, die den Knopf einer Bluse aufknöpfen – das war die Grenze, die absolute. Schnitt. Diese Filme waren für Jugendliche unter achtzehn Jahren verboten. Das Abenteuer bestand darin, in die Vorstellung zu kommen, das war oft aufregender als der Film.

Grausamkeiten waren ausgeblendet. Auch in den Kriegsfilmen oder in den Wochenschauen sah man nie einen toten deutschen Soldaten, nie einen brennenden Panzer der Wehrmacht, nie sank ein deutsches Kriegsschiff. Man hätte meinen können, wir wären unverwundbar. Selten wurden gefallene Russen oder Amerikaner gezeigt, wenn, dann nur für den Bruchteil einer Sekunde. Der Tod sollte nicht in unser Bewusstsein kommen. Täglich starben Tausende an allen Fronten, im Film war vom Sterben nichts zu sehen.

Propagandafilme: Gemeinheiten, Verbrechen, die an Deutschen begangen wurden. Doch wir würden damit fertigwerden. Durch alles Leid und alle Ungerechtigkeit hindurch würden wir diese Lumpen am Ende zur Strecke bringen. Das war das Bedrohliche an diesen Filmen: Sie vermittelten drei Empfindungen zugleich: Empörung, Verachtung, Zuversicht.

Der Krieg ging weiter.

Deutsche U-Boote versenkten einen britischen Geleitzug vor der Küste Schottlands, englische und amerikanische Bomberpiloten machten sich bereit für ihre Angriffe auf deutsche Städte. Das Schlachtschiff »Scharnhorst« sank im Atlantik. Eine knappe Meldung. Was war mit der Besatzung? Konnten sich die Matrosen retten oder waren sie ertrunken?

Zur gleichen Zeit lief in den Kinos der Film Die Frau meiner Träume. Marika Rökk tanzte, steppte, sang das Lied »In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine«. In Wir machen Musik trillerte Ilse Werner »Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist«.

René Deltgen rettete in Zirkus Renz das väterliche Unternehmen durch nie versagenden Mut. Und fast selbstverständlich: unerschütterliche Kameradschaft und Liebe über den Tod hinaus (Spähtrupp Hallgarten).

Filme können Wegweiser sein, Verhalten verändern, spontane Reaktionen auslösen. Nach dem Kriminalfilm Der Schritt ins Dunkel kaufte ich mir einen falschen Schnurrbart zum Ankleben und einen Schlapphut. Nach dem Film Auf Wiedersehen, Franziska! mit Marianne Hoppe und Hans Söhnker war absolut klar: Ich werde Reporter.

Die Fridericus-Rex-Filme mit Otto Gebühr lösten andere Gedanken aus. Der große König, der unerschütterlich durchhält, der kurz vor einer entscheidenden Schlacht seinen kriegsmüden Soldaten zuruft: »Kerle, wollt ihr ewig leben?« Sie gehorchten. Angriff mit dem Mut der Verzweiflung. Sieg. Fridericus Rex führte drei Kriege. Preußen war immer siegreich.

Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, Offizier zu werden, einzutreten in diese Männergesellschaft, in der das Leben nach einfachen Regeln verläuft. Kommandieren und gehorchen. Wer heute kommandiert, kann morgen in Ungnade fallen, wer heute gehorchen muss, kann morgen zu denen gehören, die kommandieren. Das soldatische Verhalten bestimmt den Rang.

Der Kurier des Zaren und Trenck, der Pandur, die waren eher nach meinem Geschmack. Auch diese Männer waren in Uniform, sie dienten einem Monarchen – aber sie führten Krieg nach eigenen Regeln, sie kämpften allein auf sich gestellt. Das gab Gelegenheit zu jeder Menge Abenteuer.

Es leuchten die Sterne: Revuegirls, eines hübscher als das andere, Liebesabenteuer, Tanzmusik. Die Herren im Frack und mit Zylinder, tanzend, steppend, swingend, singend. Der Titel des Filmes war zugleich die Hauptmelodie. Keine Aufforderung zum Ergriffensein, zu Nachdenklichkeit, zu Pflicht und zu Disziplin; Lebensfreude, reine Lebensfreude.

Es leuchten die Sterne – sie leuchten in guten und in schlechten Tagen … Filme ließen Einsamkeit vergessen, milderten Enttäuschungen, halfen hinweg über Krankheiten, über leere Stunden, und sie machten schöne noch schöner. Das Leben war randvoll mit Leben. Der Krieg war weit weg, die Fremde nicht länger fremd, das Böse war in der Welt, aber es wurde besiegt, und wenn es wirklich mal kaum noch zum Aushalten war, sangen wir mit unseren Matrosen: »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Rosmarie …«

Das Kriegsende erlebten meine Mutter und ich in Delitzsch bei Leipzig. Die amerikanische Timberwolf-Division hatte die Stadt besetzt. Nach einigen Wochen zog sie wieder ab. Mit bangem Herzen warteten wir auf die Russen. Die Menschen waren voller Furcht. Wilde Gerüchte schwirrten herum. Niemand wusste Genaues. Die Kinos waren wieder geöffnet … Als die ersten sowjetischen T-34-Panzer kettenrasselnd über den Marktplatz fuhren, lief im unzerstörten »Lichtspiel-Palast« der Film Münchner Geschichten. Aus dem Lautsprecher vor dem Rathaus erklang das Lied »Sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus fernen Zeiten«. Ja, morgen würde alles, was gewesen war, fern, sehr fern sein.

Ruinen, ein geschlagenes Volk, ein nicht mehr existierender Staat.

Die Sterne leuchteten weiter – rot gefärbt.

Gesegnete Leiber

Auf dem Spielplatz sehe ich an einem sonnigen Nachmittag zwei Frauen mit dicken Bäuchen auf einer Bank sitzen. Ich schaue immer wieder zu ihnen hin. Zuerst beachten sie mich nicht, dann lachen sie.

»Diese beiden Frauen sind gesegneten Leibes«, höre ich von meiner Mutter. »Sie tragen ein neues Menschenleben in sich. Du musst ihnen höflich entgegenkommen. Wenn du siehst, dass solche Frauen schwere Taschen tragen, frage sie, ob du ihnen helfen darfst. Wenn irgendwo Gedränge ist, dann mach Platz für sie. Und wenn du junge Mädchen siehst, denke daran, dass sie eines Tages Mütter werden. Du musst die Frauen schützen, auch die, die noch jung sind. Und den alten musst du Respekt erweisen für alles, was sie in ihrem Leben geleistet haben.«

Frauen wurden für mich beinahe zu überirdischen Wesen; rein, schwach, schützenswert, schön, verführerisch, unbegreiflich. Offenbar waren wir auf der Welt, um für Mädchen und Mütter zu sorgen und alles Böse von ihnen fernzuhalten. Die Versuchung, die von ihren Körpern ausging, musste man bekämpfen, dann war man ein anständiger Mann und konnte jeden Morgen sein Gesicht im Spiegel ohne Scham betrachten. Voreheliche Beziehungen waren ein »Missbrauch der Frau«, ging sie darauf ein, dann nur, weil sie so schwach war. Sie schämte sich dafür »ein Leben lang«. Es dauerte einige Jahre, bis dieses Frauenbild in mir erschüttert wurde – von Frauen.

Die Erziehung war puritanisch. Auf diesem Gebiet gab es keine Probleme zwischen dem »Dritten Reich« und den Kirchen. Bei unehelich geborenen Kindern waren die Meinungen getrennt. Die Deutschen sollten ein Volk von hundert Millionen Menschen werden. Nur mit einer großen Bevölkerung konnten die Aufgaben der Zukunft bewältigt werden, Kinder waren willkommen, egal, ob ehelich oder unehelich. Mütter mit vier Kindern bekamen als öffentliche Auszeichnung vom Staat das Mutterkreuz verliehen. Das Mütterhilfswerk und das Kinderhilfswerk sorgten dafür, dass Not von ihnen ferngehalten wurde.

Als Beispiele der Missachtung von Frauen und Kindern wurden die Zustände in den demokratischen Staaten geschildert. Prostitution, Kinderarbeit, bettelnde Mütter – das Geld herrschte über die Leiber, auch über die gesegneten. Woher sollten wir wissen, ob das der Wahrheit entsprach oder ob es Propaganda war?

Wir liebten unsere Mütter. Es war doch recht und billig, dass sie in der Nation einen Ehrenplatz hatten. Viele Frauen versuchten, sich diesem Ideal anzupassen. Ich weiß nicht, was sie wirklich dachten, was sie als Zwang empfanden, was ihnen gefiel und was sie verstörte.

Gesegnete Leiber. Diese Worte sind in Vergessenheit geraten. Auf mich hatten sie damals eine starke Wirkung.

Das »Schifflein Christi«

Was für ein schöner Name für eine Kirche! Ich wurde in ihr getauft und konfirmiert, meine Eltern wurden in ihr getraut. Zum Kindergottesdienst ging ich gern zusammen mit Freunden. Manchmal fand zur gleichen Zeit ein Sportfest oder eine Radtour der »Hitlerjugend« oder des »Jungvolks« statt. War es Zufall? Woran wir teilnahmen, war uns überlassen.

Blauer Himmel, Sonnenschein – dennoch ging ich meistens in die Kirche. Aber als ein berühmter Fußballtrainer aus Breslau kam, um uns ein paar tolle Balltricks beizubringen, da fiel die Wahl auf den Sportplatz; auch beim Austragen der Schwimm-Meisterschaften wollte ich dabei sein. Mit ein wenig schlechtem Gewissen entschuldigte ich mich beim Superintendenten Eberlein. »Mach dir keine Gedanken, ich wäre auch lieber beim Schwimmfest gewesen.«

1:0 für die Kirche.

Gottesdienst. Glockenläuten. Beten. Singen. Der Predigt zuhören. Nach Hause gehen. Warum konnte ich nicht in die Kirche gehen, wann ich wollte? Warum war nur die katholische Kirche den ganzen Tag unverschlossen? Meine Mutter wusste keine Antwort. »Frag den Pastor.« »Ja«, sagte er nachdenklich, »du hast recht. Kirchen sollten für alle Menschen zu allen Zeiten offen sein. Ich kann die Vorschriften nicht ändern, und es gibt gute Gründe für sie. Doch wenn du einmal ganz stark den Wunsch verspürst, jetzt und gerade jetzt in unsere Kirche zu kommen, dann schließe ich dir die Tür des ›Schifflein Christi‹ auf.«