Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

« Mon cher Fernand,

Hier, il y a eu une attaque. Nous n’avons pas bougé. Cela ne nous a pas dispensés de recevoir des projectiles de toutes formes et de tous calibres. Heureusement, notre abri est excellent. Ce n’est pas drôle de rester à plat ventre derrière un créneau tandis qu’on voit les marmites tomber à 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres... et puis boum, la secousse ! Et pourtant, on ne se fait pas de bile, on ne tressaille même pas, on rigole. Au revoir mon vieux. J’ai espoir de revenir car si je devais être tué, je l’aurais été hier dix fois.

André, 15 octobre 1915 »

À la fin de la belle époque, l’Europe est à son apogée et domine le monde quand la Première Guerre mondiale éclate. Fernand, l’aîné et André, son cadet, partent au front pendant que leur famille subit, à Roubaix, le joug de l’occupant allemand. Entre désamour filial et trahisons familiales, les épreuves de la guerre façonnent des secrets bien lourds que les aïeux occulteront pour se protéger et préserver leur descendance.

Éclipse exhume une correspondance retrouvée par l’auteur à la mort de son père. Elle dormait au fond d’une vieille boîte en fer sur le couvercle de laquelle deux mots avaient été griffonnés : à brûler ! Ces lettres révèlent les liens fraternels entre l’aîné, royaliste, solaire, adulé par les siens et son frère cadet, lunaire, agaçant et souvent moqué. Elles conjuguent la « petite histoire familiale » à la « Grande Histoire de France ».

À PROPOS DE L'AUTEUR

Vincent Dodin est psychiatre et professeur de la Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lille. Il s’est spécialisé dans les thérapies familiales axées sur les secrets de familles et a écrit plusieurs ouvrages utilisant le conte ou le roman pour expliquer sa pratique. Dans ce nouveau roman, les échanges épistolaires donnent corps à une fiction dans laquelle l’auteur « s’allonge à son tour sur le divan » pour lever le voile sur les secrets qui hantent sa propre famille.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vincent DODIN

Éclipse

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par

Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected]

9, Rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traductionintégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-236-9ISBN Numérique : 978-2-38157-237-6

Dépôt légal : Février 2022

© Libre2Lire, 2022

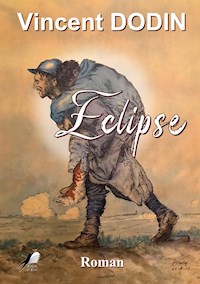

A propos des tableaux sur la couverture :

Les deux tableaux peints par mon grand-père racontent, bien mieux que des mots, l’indicible enfer des tranchées. Le soldat portant un camarade blessé a été réalisé un an et demi après avoir été lui-même blessé à Verdun ; le soldat lançant une grenade, deux ans et demi après la signature de l’armistice. L’horreur de la guerre le hanta jusqu’au dernier jour de sa vie, sans que jamais il ne puisse en parler de vive voix.

« Le disque bien rond du soleil vient de s’échancrer sur le bord à l’Est presque à la base. Une coupure à l’emporte-pièce qui s’agrandit lentement.

Le disque de la lune s’étend comme une tache d’huile. Le jour commence à pâlir. Les ombres s’atténuent. Les oiseaux sont inquiets, et dans la ville une clameur monte, dominant tout le reste : l’éclipse a été aperçue ! L’astre solaire s’éteint peu à peu et le silence troublant, mystérieux se fait.

Midi passe : un mince filet de lumière réapparaît tout à coup et le croissant solaire semble osciller puis tourner de 180 degrés autour d’un point invisible.

Déjà le soleil reprend sa course, effaçant l’astre lunaire de sa lumière aveuglante.1 »

André Meyer, 17 avril 1912

Je connais cette photo ! Un souvenir lointain qui tente de refaire surface. Une date y est inscrite au dos : 12 mai 1912. Le temps pas plus que l’humidité, qui imprime habituellement ses taches jaunâtres sur les reproductions anciennes, n’ont altéré les noirs profonds et les dégradés de gris drapant les blancs immaculés.

Je me souviens : c’était un 1er janvier, il y a près de cinquante ans. Comme à chaque Nouvel An, nous nous rendons en famille à Roubaix, souhaiter nos vœux à notre grand-mère paternelle. Après le parc Barbieux, les barres d’immeubles de « l’os à moelle » se dressent au bout de la rue de Lannoy. Nous abandonnons la Renault 4 L sur le parking pour affronter le brouhaha du minuscule deux-pièces à loyer modéré qu’occupe notre aïeule et son odeur caractéristique : un mélange de vieux et d’encaustique. Toute la famille de mon père s’y retrouve autour d’un buffet de galantine, de toasts et de céleri rémoulade. Il y a partout des gens qui discutent par petites grappes, de la terrasse à la chambre à coucher, jusque dans les toilettes et la salle de bain. On enjambe les corps pour embrasser nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines et la peau piquante de notre Grand-Mère. Son visage sévère sous un chignon strict, sa peau fripée, sa barbe naissante et son double menton m’impressionnent autant que son caractère acariâtre et ses réparties cinglantes qui me font adopter un ton ostensiblement enjoué pour me tenir à distance.

Cette photo traîne dans un tiroir de la commode de sa chambre. Je m’en saisis pour tuer le temps, assis sur le bord de son lit au milieu de mes cousins. La pochette en cuir élimé qui la protège conserve une odeur de tabac doux et sucré. Quatorze personnes tiennent toutes entières à l’intérieur du cadre. Mon grand-père, ses onze frères et sœurs et leurs parents ! La photo a été prise sous le porche d’une maison cossue, et chaque visage se dessine net et précis suggérant quatorze personnalités singulières. Personne ne manifeste une gaieté excessive, mais le cliché exprime la sérénité et le bonheur tranquille d’une famille bourgeoise de la belle époque.

Le garçon en haut à droite, c’est André, mon grand-père ! À peine sorti de l’adolescence, l’air un peu niais, il tente d’exister à l’ombre de Fernand, son aîné, placé à gauche, et dont la beauté est ostentatoire ; devant lui, Fernand-Joseph, le père austère et déjà vieux, assis à côté d’Adèle sa femme à la mine renfrognée, et tous les autres : Mimi au dernier rang à gauche, au visage sévère, Élisabeth à l’extrême droite, Jeanne à ses côtés, presque jeune fille, Anne-Marie à l’autre extrémité, bientôt adolescente, Théodore en costume de petit Monsieur, Marguerite avec sa large collerette de dentelle blanche, Jean dans son jabot blanc et sa ceinture de flanelle, Germaine en jolie robe à fleurs, les mains sur les genoux de son papa, le petit Bernard habillé en fille sur les genoux de sa mère, et au centre, devant ses deux grands frères, bien campée entre ses deux parents, Loulou à l’expression grave et soucieuse.

Je n’ai pas le souvenir que mon père ait un jour évoqué ses grands-parents paternels, ni ses oncles et tantes que je redécouvre cette nuit du 22 mars 2017. Et là, sous mes yeux ébahis, les personnages s’animent peu à peu, sortant du cadre de la photo pour se mettre en scène et raconter leur histoire !

La belle époque…

Diantre ! que les « élégantes » sont séduisantes. Elles se promènent l’été dans leur longue robe de chez Poiret, en bourrette de soie aux couleurs pastel, doublée de velours assortis ! On les croise par hasard sur le pont des Arts, enjambant la Seine au bras de leur galant, pour les surprendre le soir au café-concert de la Scala de Paris.

Ha ! Si vous voulez d’l’amour.2

Ne perdez pas un jour

Cueillez l’bonheur qui passe

Car c’est l’printemps

Profitez du moment

Allons dépêchez-vous

Ou ça n’s’ra pas pour vous

V’là tout.

C’est la Belle Époque, l’âge d’or de la bourgeoisie qui rivalise d’élégance avec l’aristocratie dans les soirées mondaines. Elle ose les toilettes légères, le port innovant du soutien-gorge et joue de la fluidité des tissus ondulant sur leur corps. Cette bourgeoisie s’encanaille dans les bals donnés lors de réceptions somptueuses. L’Art nouveau reflète la légèreté des Français et la tour Eiffel exhibe la puissance érectile de la République dopée à la nouvelle révolution industrielle. L’insouciance de la Belle Époque est portée par le charme frivole de la chanson française. Coulent la Seine et les jours paisibles dans une capitale qui a tourné la sombre page des années soixante-dix. Les communards ont été amnistiés et la troisième République s’est installée durablement aux commandes de la nation. Certes, l’amputation de l’Alsace et de la Moselle laisse une cicatrice sensible, douloureuse même, mais n’entrave pas la marche à pas forcés vers le progrès. Marie Curie, avec ses deux prix Nobel n’en est-elle pas la preuve ? À l’évidence quelques remous : un Général Boulanger3 un rien factieux, une affaire Dreyfus qui fracture la France en deux blocs passionnément opposés, puis une République qui, le 9 décembre 1905, au grand dam du Vatican et des catholiques, sépare les Églises de l’État. Il fallait bien que celle-ci creuse son lit.

Le vingtième siècle s’ouvre néanmoins sous de beaux auspices : 1900, année faste ! Les Jeux olympiques sont une étoile qui brille dans le ciel de Paris à côté de l’exposition universelle et les Parisiens inaugurent la première ligne du métropolitain.

De même, les journées en province et au Nord de la France s’écoulent pacifiquement. Dans les maisons bourgeoises, à deux pas du tout nouveau parc Barbieux, à l’entrée du grand boulevard qui relie Roubaix l’industrieuse à Lille la commerçante, les patrons des usines savourent leur réussite. La compagnie des tramways électriques de Lille et sa banlieue a recyclé ses vieux tramways hippomobiles pour développer un vaste réseau de communication qui relie la capitale des Flandres à ses vassaux, Haubourdin, Hellemmes, Lomme, Roubaix et Tourcoing. Belle prouesse environnementale en ce début de vingtième siècle !

À Roubaix, au numéro 27 de la rue Parmentier, la grande maison blanche avec ses balcons fleuris qui abrite douze enfants, affiche l’aisance des Meyer. Retranchés derrière le grand mur d’enceinte, les plus jeunes s’égaillent dans le jardin aux pelouses géométriques ornées de jolis parterres de fleurs. On imagine une maison alsacienne. La bannière de Jeanne d’Arc s’érige fièrement sur la balustrade du perron et des accords d’orgue de l’église voisine descendent vers le jardin. Le patriarche régente avec autorité sa famille nombreuse, nourrie au culte catholique, à la prière quotidienne et à la confession hebdomadaire. Le repas dominical, les professions de foi et autres évènements d’importance plébiscitent des repas somptueux où l’on rassemble la famille élargie.

Loulou aime ces repas fastueux où elle peut jouer à la demoiselle, passer entre les grandes tablées et échapper un temps aux acrimonies de Mimi. Elle s’enorgueillit d’avoir une si grande famille et un frère aîné aussi formidable. Elle, c’est la dixième et André, le quatrième et le second des garçons. Ni très grand, ni très beau et plutôt malingre, il est souvent moqué. Ça fait pitié de voir ce frère sans éclat essayer d’existerdans l’ombre de son colosse d’aîné. Sa mère le voit curé, lui marin, mais son père refuse. Alors, au lycée, il redouble d’efforts pour réussir ses études sans pour autant briller. Le Baccalauréat en poche, il s’attelle à celles de l’Institut Catholique d’Arts & Métiers pour devenir ingénieur. Il a 17 ans quand, le 18 février 1912, il rédige cette lettre depuis l’austère étude de l’I. C. A. M sis sur la rue Auber à Lille.

« Ma chère maman,

Le temps s’écoule rapidement ! J’en suis presque effrayé. Je n’ai pas le temps de t’en dire bien long, mais je veux néanmoins te montrer que je ne t’oublie pas.

“Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages,

Dans la nuit éternelle emportée sans retour,

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges,

Jeter l’ancre un seul jour ?”

“Non, répondit une voix”, mais néanmoins tu peux la jeter sur le papier !

J’obéis en profitant de cinq minutes pour t’écrire quelques mots rapides.

D’abord, le plus important, après les devoirs religieux, ce sont les études : une colle la semaine dernière, prévus 16 points, obtenus 15 points. Il est facile de voir au regard de mes professeurs qu’ils sont contents de moi. Tant mieux, car encore une fois je travaille beaucoup.

Contrairement à l’an dernier, je ne me suis plus laissé distraire par l’astronomie et la botanique ! Je n’y renonce pas, mais à part quelques fleurs que je cueille les jours de promenade, je réserve cela pour les vacances.

Dimanche prochain, je reviens à Roubaix, par Mouvaux : je n’y dînerai pas. Il est inutile de fatiguer Bonne Maman. Pourtant, si elle insiste, j’accepterai !

Comment se porte-t-elle et comment allez-vous ?

J’ai une douzaine de frères et sœurs qui ne peuvent pas prendre la charge si douce de m’écrire ! Serait-ce la conspiration du silence ?

Ma santé est excellente à part un commencement de nostalgie. Maintenant que j’en suis éloigné, je trouve Roubaix charmant, gentil, mignon, superbe, magnifique ! Hélas ! Pauvre ville noire. J’ai failli voir retarder de quatre semaines le jour béni où je passerai de nouveau mon pied sur ton pavé boueux et vénérable ! Un surveillant au regard sévère avait mis un lugubre 10 à ma conduite. Mais il a reconnu son erreur, et son coup d’œil fascinant s’est transformé en un sourire aimable.

Je m’aperçois que ma lettre menace de ressembler aux confessions de Saint Augustin. Que veux-tu, quand je me déboutonne, je vais jusqu’au bout. L’heure sonne d’aller souper. Que mangerons-nous ? Je n’en sais encore rien. Ce n’est pas comme chez nous où l’on sent, à l’heure du repas, monter la bonne odeur de la cuisine alsacienne !

Voilà ! Je termine cette lettre où je vois que ma muse sait encore galoper et peut-être voleter !

À dimanche, si Dieu me prête vie et bonne conduite !

André, ton fils qui n’oublie pas.

P.S. Veuillez me préparer un pot de moutarde : c’est mon tour de le payer. Celle de l’économe est très peu acide et très salée (au figuré). Je préfère donc en prendre à Roubaix. Je crois qu’un pot coûte de 7 à 10 sous. Merci d’avance ! »

*

Baccalauréat ès lettres obtenu trois ans auparavant, Fernand n’a quitté la maison familiale que depuis peu. Ses engagements politiques et la volonté de son père de le garder à l’usine ont retardé son départ. Si Loulou porte un regard indulgent sur André, elle voue une admiration sans bornes à ce frère aîné, même quand il discute politique et se met en colère contre Oncle Jo. Fernand est un homme d’action ; un homme droit, de la droite monarchiste et extrême, qui cache pourtant une âme d’aventurier sensible et profonde et la révèle par la poésie.

1911– Roubaix.

D’autres pourront chanter tes fièvres épuisantes,

Le labeur incessant de tes fiers ouvriers,

Et le bruit sourd que font dans tes mille ateliers,

Les immenses volants et les bielles pesantes.

D’autres pourront aimer tes pavés inégaux,

Tes longs murs enfumés, tes hautes cheminées,

Le calme qu’ont, le soir, tes rues abandonnées,

Dont les sombres maisons me semblent des tombeaux

Non, je ne puis t’aimer même si je t’admire !

Tu vis mes premiers pas, je devrais te sourire,

Et mon cœur de poète aspire à te quitter

C’est que tes cheminées ont mis comme une borne

De nuages si bas, sous ton ciel gris et morne,

Que mon rêve, jamais, ne saurait y monter.

À la fonderie des âmes, la sienne a été coulée dans un alliage fait du dessein politique de la Restauration et de celui de la tradition religieuse, le tout extrait des mines encore fumantes de la débâcle de 704. Sa France est celle d’une nation fondée sur le respect de l’ordre ancien. C’est la France catholique traditionaliste et antisémite qui demeure une force politique puissante, farouchement hostile aux inflexions sociales et démocratiques portées par certains prêtres progressistes qui creusent le sillon du socialisme. Le « J’accuse » de Zola a exacerbé les acrimonies de cette droite réactionnaire et le transfert au Panthéon de ses cendres l’a ulcérée. Fernand s’est alors engagé au sein de la fédération nationale des « Camelots du Roi5 », bras armé du mouvement « l’Action Française6 », avant de prendre la tête de la quarantaine d’hommes de la section locale. Lui, n’hésite pas à faire le coup de poing pour mater les ouvriers qui gangrènent la France en distillant le poison marxiste. Son Maître à penser est Charles Maurras7, l’idéologue de l’extrême droite qui a converti le mouvement à la défense de la monarchie. « Nous sommes monarchistes parce que nationalistes avant tout ! », assène le mentor lors de tous ses rassemblements politiques.

Fernand est aussi entier dans ses paradoxes, et ses fustigations se conjuguent à une foi inébranlable. Sans doute a-t-il été « moine-soldat » dans une vie antérieure au temps des Templiers. Et à 20 ans, son pèlerinage à Lourdes est un voyage initiatique quasi mystique.

« Lourdes 7 juillet 1911.

Chers parents,

Excusez l’écriture et le style. J’écris avec une plume de ronde, et je suis tellement ému que je tremble malgré moi. J’ai été l’heureux témoin de deux guérisons absolument miraculeuses. Un aveugle s’est écrié, sur le passage de la procession : “je vois clair ! Mon Dieu ! Tenez, là… je vois un arbre !” Lorsque de pareils faits se produisent, je ne saurais vous dire ce qu’on éprouve : on pleure, on chante, on voudrait embrasser l’heureux guéri. Je reviens de la retraite aux flambeaux. Figurez-vous les églises illuminées, leurs silhouettes se découpant dans le ciel noir. Et, autour de l’esplanade, 90 000 personnes évoluant et chantant, un cierge à la main. Au refrain “Ave Maria”, la foule élève ses flambeaux et les agite comme autant de drapeaux. C’est un spectacle inoubliable et que la plume ne peut décrire.

Je vous ai dit qu’il y avait eu deux miracles. Je vous ai parlé du premier, quant au deuxième, j’ai vu devant moi une paralytique rejeter sa couverture et s’agenouiller dans la pose classique de Bernadette, souriante, les mains jointes. Les brancardiers l’ont étendue sur une civière et transportée au bureau des constatations, de sorte que je l’ai perdue de vue et ne puis certifier le miracle. Vous parlerai-je de la ferveur de la foule, dépouillée de tout respect humain, monter à la grotte. On crie les exclamations, on prie les bras en croix, on boit l’eau de la source, on baise la terre. Que c’est beau et émouvant ! Ce matin, alors que j’étais à la grotte, la pluie s’est mise à tomber. Il a fallu rentrer les malades à l’hôpital. J’ai eu l’honneur de conduire la voiture d’une pauvre infirme. J’ai presque dû la porter pour la mener dans le réfectoire des malades. Que de misères dans cette salle immense ! J’arrête là ma lettre. Il est tard. Avant de me coucher, je regarde encore une fois le paysage. C’est superbe ! Tout à l’heure, l’ombre semblait monter des ravins, elle enveloppait toutes choses, mais le ciel restait bleu, de ce bleu dont est teintée la ceinture de la Vierge. »

La grande piété du Camelot du Roi ne l’exonère pourtant pas de quelques démêlés avec la justice qui faillirent jeter l’opprobre sur sa famille. Est-ce à cause de ces démêlés que Fernand part faire son service militaire au mois d’août 1911 ? L’article du quotidien local, relatant la décision du tribunal, le tacle sévèrement :

« En ce qui concerne Fernand Meyer, attendu que les cris de « À bas la République ! Vive le Roi ! », et que les propos tenus « Il fallait le régime d’un Fallières et d’un attentat public à la pudeur comme Briand pour tolérer une ordure pareille » par lesquels il a troublé la représentation du 3 octobre, tombent sous l’application de la loi du 29 juillet 1881 et qu’il ne faut voir dans cet acte que la protestation d’un individu avide de renommée, le tribunal condamne Fernand Meyer à 15 francs d’amende.

Fernand part donc faire ses classes à Saint-Omer, dans les Dragons8 et suit une préparation militaire pour devenir sous-officier. Porté aux nues par sa famille et plus encore par Mimi et sa mère, adoubé par son père pour reprendre la Direction de l’usine après ses obligations militaires, il nourrit de grandes ambitions et se voit déjà un acteur important sur Terre. En ce 12 mai 1912, jour de la première communion de Loulou, Fernand n’a que 21 ans et l’avenir lui est déjà radieux.

*

7 heures du matin, Mimi apporte la dernière touche à la tenue de Marie-Louise qui a veillé tard pour écrire ses confessions :

« Je suis une enfant de huit ans et demi. Je m’appelle Marie-Louise Meyer. J’ai les cheveux blonds et frisés par mes grandes sœurs, un nez moyen, des joues plutôt pâles que rouges. Je suis très forte des mains et des pieds. Mes bras et mes jambes sont gros. Mes yeux sont bleus ou verts, suivant mon humeur. Je suis très étourdie et laisse de nombreuses fautes dans mes devoirs. Quand on me dit d’aller chez l’épicier chercher du sel, j’apporte du sucre. Je me mêle aussi de choses qui ne me regardent pas. Je suis un peu paresseuse pour étudier, pas pour me lever. J’aime à me lever très tôt. Je taquine souvent ma petite sœur. C’est très sot d’avoir du plaisir à la faire pleurer. Et puis je donne le mauvais exemple.

Je ne serai plus paresseuse. Je travaillerai pour préparer mon avenir. Je ne serai plus étourdie. C’est laid. J’aime beaucoup le ménage, les lavages, les balayages. Aussi, j’ai un sou chaque fois que je balaie la salle d’enfants. Cela avance la somme que je réserve pour mon petit chinois que je vais racheter. Je ne suis pas grognon ni boudeuse. Je n’aime pas ces défauts-là. Ils offensent Dieu. Je ne suis pas jalouse de mon prochain. Au contraire, j’aime quand il lui arrive du bien.

Je vais me corriger de mes défauts. Je serai très courageuse pour racheter mon petit chinois. »

Loulou, comme 120 enfants des écoles chrétiennes de Roubaix, sera consacrée ce matin en l’église Saint-Martin. Pie X, soucieux d’éduquer les enfants selon les préceptes de l’église dès l’âge de raison, a devancé la communion solennelle par la première communion.

Pour les familles chrétiennes, c’est un jour de fête, et une fierté éphémère pour l’enfant qui endosse ce jour-là toutes les obligations religieuses qui lui incomberont.

Loulou, épuisée par sa veille, tient à peine debout sur le tabouret. Elle est contrainte à une ultime séance d’essayage. Les gestes de Mimi sont secs, saccadés, impatients, brusques et sans bienveillance. C’est elle qui lui a confectionné sa robe de communiante : trop large à la taille, trop serrée aux épaules, l’inverse eut été opportun ! Cette déconvenue la contrarie. Elle reproche le corps disgracieux de l’enfant, ses épaules carrées, ses gros bras, ses gros mollets pour une si petite taille. Qu’elle se discipline un peu ! Si seulement elle n’était pas si gourmande !

Mimi est à l’image de son caractère, « sèche comme une trique », « maigre comme un clou ». Chez les Meyer, elle régente tout, contrôle tout, critique tout ce qui n’est pas de son initiative. On la pressent vieille fille, alors pour se venger, on se gausse : « Mimi quand elle a avalé un petit pois, on jurerait qu’elle est enceinte ! »

Arrivée moins d’un an après Fernand, elle est l’aînée des filles et a poussé à l’ombre de son géant de frère, loin d’un père absorbé par ses charges et dans l’indifférence d’une mère déprimée, bientôt dévastée par ses douze grossesses. Adèle Schwartz, sa mère, s’est réfugiée dans les livres, retranchée dans sa chambre pour échapper à la marmaille, laissant la fonction vacante. Mimi s’y est engouffrée pour se dévouer corps et âme et ne pas disparaître. Exister, ne pas s’effacer, mais au prix de quels sacrifices !

À la communion de Marie-Louise, elle voit son pouvoir légitimé par sa majorité prochaine. Le petit Bernard n’a que trois ans. Elle le chouchoute autant que Fernand et le materne comme son fils. Les autres, elle s’en occupe par devoir, souvent avec méchanceté. André est son souffre-douleur. À peine dégrossi de l’adolescence – il vient juste d’avoir dix-huit ans – elle exècre sa sensibilité de fille, sa distraction et son inconsistance. Comme elle le trouve laid et gringalet, elle le surnomme le « crapaud ». Il faut bien l’admettre : sur la photo de famille, le contraste est saisissant entre le beau Fernand, fier, racé, au regard perçant, à l’élégance naturelle et le peu séduisant cadet à l’expression un peu niaise d’adolescent attardé, engoncé dans son costume sombre, son large col amidonné.

Le charismatique aîné et l’insipide cadet, tous les deux, côte à côte, au dernier rang, qui dominent la famille. Mais c’est Fernand qui attire tous les regards. André y apparaît en creux, en faire-valoir de son aîné. André et Marie-Louise ont des points communs. Le réaliser, soudain, durcit l’attitude de Mimi à l’égard de l’enfant qu’elle oblige à rester des heures, perchée sur le tabouret, le temps de reprendre la robe. Le supplice s’arrête quand Marie-Louise, tout de blanc vêtue, est habillée de pied en cap.

La cérémonie religieuse fournit l’occasion de réunir la famille à Roubaix, autour d’un repas d’exception présidé par Bon Papa et Bonne Maman. Il ne faut pas se fier aux appellations en trompe-l’œil. Les grands-parents ne forment pas un couple et leurs points communs se limitent à leur Alsace natale et à l’union de leur descendance.

Bon Papa, c’est André Schwartz. Ancien caissier de banque, veuf à 59 ans, il est le père d’Adèle, elle-même mère de Fernand, Mimi, André, Loulou et de cette myriade de marmots dont elle ne sait s’occuper. Lui est arrivé à Roubaix dans les bagages de son Directeur de la banque de Mulhouse après la débâcle de 70.

Bonne Maman, Anne-Marie Zoeller de son nom de jeune fille, est aussi originaire d’Alsace. Elle épousa feu Sébastien Meyer qui faisait un « beau mariage » avec la fille d’un Directeur de filatures dans la région d’Orbey. Sébastien qui « mène grand train de vie », conclut de mauvaises affaires et dilapide leur fortune. Quand, au milieu du XIXe siècle, Louis Motte Bossut et sa « Mule-Jenny9 » donnent le top départ des « grandes mécaniques » qui édifieront la ville aux 1000 cheminées, les industriels de la capitale mondiale de la laine sont avides de l’expérience et du savoir-faire des Alsaciens. Aussi, Sébastien prend-il femme et enfants sous le bras pour aller y tenter sa chance. Mauvaise pioche. Il y meurt à 42 ans, peu après leur exil, trois ans avant la guerre de 70, laissant derrière lui une veuve de 32 ans et sept enfants, dont Fernand-Joseph, leur aîné de 9 ans, futur Directeur des usines Dubar-Delespaul.

Ces exilés d’Alsace ont un besoin vital de se regrouper ; un radeau affectif de fortune sur la mer étrangère du Nord où l’on se tient par la main, solidaire.

On a convié les Six à la communion. À l’époque des mariages suggérés par les parents, Fernand-Joseph Meyer et Félix Six se sont entendus pour faire se rencontrer leurs aînés. Félix dirige aussi une filature à Roubaix : l’usine textile Eloy. Lui est un humaniste, de la lignée des démocrates-chrétiens de l’époque quand Fernand-Joseph est un nationaliste de droite, aux accents monarchistes pour qui l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine est une intolérable amputation dont la douleur est rémanente. La vie ne lui a pas fait de cadeaux à Félix. Après la mort de sa première femme à l’âge de vingt-quatre ans, il prend en secondes noces sa sœur Mathilde qui décède à son tour de typhoïde à l’âge de trente-six ans. La première met au monde Guite et Adèle qui trépasse à trois mois et demi, et la seconde, Marie, Paul et une autre Adèle.

Les promis, Fernand et Guite, se sont rencontrés, accompagnés de leurs parents. Des banalités s’échangèrent autour d’un thé ou d’un café dans les salons feutrés des maisons bourgeoises, avant que les perspectives d’avenir ne soient discrètement esquissées. La communion de Marie-Louise est donc un ballon d’essai avant les fiançailles.

La seule ombre au tableau pour ces hôtes traditionalistes, c’est le frère de Félix, l’abbé Paul Six10. Cet importun curé ordonne la consécration.

Fondateur de la revue « Démocratie Chrétienne », l’abbé est, en pleine affaire Dreyfus, l’un des instigateurs les plus influents du clivage qui divise les catholiques entre traditionalistes attachés au régime monarchiste et à l’honneur de l’armée, et progressistes soucieux du mieux-être des ouvriers. Avec son ami, l’abbé Jules Bataille, les deux ecclésiastiques ont fondé le syndicat des vrais ouvriers qui rassemble quelque 1 200 adhérents sur Roubaix et les environs11. Un coup de poignard dans le dos du patronat !

Mais la frontière avec l’internationale socialiste pourrait être poreuse ! Et dans cette France fracturée par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État, le nouveau pape Pie X, soucieux de réconcilier ses ouailles, condamne le mouvement progressiste et envoie le turbulent abbé en disgrâce dans un village isolé du Cambrésis durant cinq ans.

Fort opportunément, l’aura de l’abbé a suffisamment décliné pour désarmer son pouvoir subversif.

*

Pour la communion de Loulou, André a été missionné pour la confection du sorbet au pralin qui sera le bouquet final d’un repas fastueux. Dès potron-minet, il est allé chercher en brouette deux gros pains de glace à la glacière de Roubaix. Retranché dans la fraîcheur de la cave, il s’est extrait de l’effervescence de la maison. Il tourne patiemment la manivelle de la grande sorbetière. Au centre, la cuve contenant la crème, plongée dans son bain de glace concassée, qu’il faut turbiner pendant son lent refroidissement jusqu’à son point de congélation.

Par le soupirail, il a un point de vue idéal sur le jardin et au-delà du mur d’enceinte. Les briques de l’église Saint-Jean-Baptiste sont noircies par les fumées d’usine et les deux clochers d’ardoises couleur anthracite assombrissent encore le monument.

À l’écart du monde, retranché dans son antre, il observe sa famille et se fait discret, lui qui dès son plus jeune âge se fait moquer pour ne pas dire humilier par les autres.

« André est laid », écrivait à l’époque l’oncle Cathédor. « Il tend la main vers tous les objets que l’on regarde : “donne, donne, Papa, donne ! C’est une demande continuelle. Le cousin Eugène en riait fort et nous appelions le petit André « frère mendiant ». Avec ses yeux globuleux, André ressemble à un crapaud qui serait tatoué de coups. Il a une énorme écorchure produite par une chute juste sur le bout du nez. Et quand un jour il demande : je voudrais bien savoir ce que j’étais avant de venir au monde ? Un cornichon ! lui répond Mimi dans l’hilarité générale. »

Ici, il se sent à l’abri pour quelques heures. Dehors, en ce printemps naissant, les adultes s’activent, joyeux, au milieu des enfants. Passée la fraîcheur matinale, le soleil réchauffe déjà le jardin et joue à cache-cache avec les cumulus de beau temps. Malgré le caractère renfrogné et sévère de Mimi, l’ambiance est légère. Jean et Germaine se disputent la balançoire accrochée à la branche du saule pleureur. Petit Bernard essaie en vain de grimper dans l’arbre, retrouver les vestiges de la cabane que Fernand avait construite.

La manivelle commence à résister. Le sorbet prend. Mission accomplie ! André se concentre sur le jardin. Tante Pauline et les cousines dressent les tables disposées sur la pelouse ; celle des enfants, présidée par Loulou et la longue table en « u » des adultes. La pelouse fraîchement tondue exhale une odeur d’herbe coupée. Le long du mur, le muguet déploie enfin ses clochettes blanches. Au milieu de la pelouse fleurissent les parterres de digitales pourpres, de jonquilles, et de tulipes de Hollande. Les soucis grimpent sur les tuteurs qui guident les branches des arbres fruitiers posés en espalier.

Mimi s’est chargée du plan de table : à l’extrémité́, Bon Papa et Bonne Maman avec les parents, les Six et l’abbé en face d’Oncle Curé. Au centre Fernand et Guite entourés de tante Pauline, tante Laure et tante Caro. À l’autre bout, les trois cousines, André, Mimi, Elisabeth, Paul et Adèle Six.

Pauline dispose consciencieusement les cartes du menu décorées à l’aquarelle. La liste des mets fleure bon la bourgeoisie catholique et porte la promesse d’un festin interminable.

Consommé alpin

————

Suprême de Riz de Veau Comtesse

Filet de Bœufsauce Financière

————

Laitues Veloutées

Petits Pois à la Française

————

Canetons aux cerises

Langouste à la Windsor

————

Temple de l’innocence

Glace Pralinée

Fruits et desserts

*

Quelques retardataires s’annoncent à l’entrée de la grande maison blanche. Au son éraillé de la folle sonnette, Petit Bernard, bousculé par Germaine, se précipite pour leur ouvrir. Son rire cristallin résonne dans le somptueux vestibule, sous les chatouilles des convives.

Au jardin, Fernand joue le majordome. Il porte beau et fier l’uniforme des Dragons. Pantalon rouge garance, guêtres en cuir noires et à lacets, chaussures cirées et tunique en drap bleu horizon fermée par neuf boutons, ornée de pattes de parement en drap blanc et de brides d’épaules. C’est lui qui d’un geste assuré sabre les bouteilles. André fait la petite main et sert les coupes à champagne sur un plateau d’argent. Mimi et Élisabeth passent les petits-fours. Les enfants chahutent et se faufilent entre les jambes des adultes. Mimi tient son rang, ronge son frein, leur lance des regards réprobateurs.

De l’autre côté du mur d’enceinte, la population roubaisienne se déchire à la veille des élections municipales. Un groupe d’ouvriers tracte dans les quartiers populaires en chantant l’internationale. Aux abords de l’église, juste derrière la maison, les camelots du roi patrouillent sur leur territoire. Leur présence a partie liée avec celle de Fernand.

Vivent les camelots du Roi, ma mère,

Vivent les camelots du roi,

Ce sont des gens qui s’foutent des lois,

Vivent les camelots du Roi !

Lui, sourit dans sa moustache, fredonne les paroles, se remémore les « violons » des postes de police et les nuits potaches à écrire les couplets :

Vive Lucien Lacour12, ma mère,

Vive Lucien Lacour,

Il a sifflé Briand l’aut’jour

Vive Lucien Lacour !

Les chanteurs, grivois et provocateurs, sont maintenant postés devant la grille du parc et poursuivent leur tournée musicale. Fernand leur adresse un salut militaire. Les hommes qui entourent Bon Papa, installé dans un fauteuil au centre de la pelouse, écoutent la jeunesse avec indulgence, certains avec complaisance. Ceux-là accompagneraient bien les joyeux troublions. Ils connaissent les paroles, les ont chantées dans leur club, enhardis par le genièvre de Wambrechies.

Quand on pendra la gueuse au réverbère

Tout l’monde rigolera. Tout Roubaix dansera.

Et pour les Youpins

Ça s’ra cett’fois l’coup du lapin

À bas les métèques

Et les Francs-maçons !

Qu’on les foute à l’eau

Dans l’pays des poissons

Brian naglar

Comme il a la manière

Et Painl’vé boira

Son ventre s’emplira.

On verra sur le dos flotter

Doumergue

Et les députés

S’en aller comme les chiens crevés.

Fernand rejoint ses aînés. Son engagement politique et son rang de militaire l’ont fait adouber par le cercle restreint des hommes. Son père fait passer une boîte de bons cigares cubains. Oncle curé se réjouit de cette gourmandise. Le champagne Dopff du Moulin de Riquewihr rappelle les racines alsaciennes. On moque le cousin Herzog, sa complaisance avec le Prussien et sa cupidité, pour mieux masquer le chagrin de l’exil. On rêve de revanche, c’est palpable à la colère contenue des hommes et à la voix blanche de Bon Papa. Alors, pour redorer le blason de la France, on vante la nomination du premier résident général du protectorat français au Maroc.

Est-ce l’effet de l’alcool ? Fernand s’emporte pour dénoncer l’ambiguïté du militaire qui a exprimé publiquement ses doutes quant à la culpabilité de Dreyfus.

Le père invite le fils à plus de mesure et l’arrivée opportune de l’abbé Six fait diversion. Les voix baissent d’un ton. Chacun l’observe, partagé entre méfiance et hostilité. On lui serre la main sans chaleur. Fernand l’évite. Seul André l’accueille aimablement.

L’abbé n’en prend pas ombrage. Une coupe à la main, un peu empêtré dans sa soutane, il frappe quelques ballons en direction des enfants, puis improvise une balle aux prisonniers avec Paul et Adèle, ses jeunes neveux, en chef d’équipe. Si la défiance n’est pas retombée, on le regarde maintenant, amusé.

Sur le coup de quatorze heures, Marie Gourmet sort de sa cuisine et ordonne aux convives de passer à table. Le vin a déjà échauffé les esprits. Le Directeur de l’usine Dubar-Delespaul lance la conversation sur une actualité plus consensuelle : l’arrestation de la bande à Bonnot14 et la mort de son chef à Choisy-le-Roi. « Ce prétendu anarchiste, cet héritier des Apaches qui assassina et vola sans vergogne, aurait mérité d’être raccourci en place de Grève. »

On approuve, on porte un toast à la mort de ce voyou, à l’arrestation de sa bande. L’abbé prétexte de sa tempérance pour ne pas participer à la curée. La discussion s’oriente sur l’exposition internationale du Nord de la France qui s’est tenue à Roubaix l’an passé. Près de trois mille cinq cents exposants déployés sur le tout nouveau parc Barbieux, qui attirèrent plus d’un million cinq cent mille visiteurs : des pavillons prestigieux, un village flamand, un autre sénégalais, un casino, une exposition d’art moderne, un Luna Park, et même un petit aérodrome non loin du parc. On est venu des quatre coins de la planète pour reconnaître la suprématie mondiale de la ville de Roubaix dans le domaine du textile. Félix Six et Fernand-Joseph Meyer étaient aux côtés du maire Eugène Motte15, au sein du conseil municipal. C’est là que les deux Directeurs de filatures se sont approchés.

Si l’exposition fut une réussite pour la ville de Roubaix, son coût pharaonique est venu creuser le déficit de la commune et assécher le financement des actions sociales au bénéfice des ouvriers. Aussi hors des quartiers cossus aux alentours du parc et du grand boulevard, l’exposition est accusée d’avoir satisfait les égos des nantis aux dépens des travailleurs.

L’abbé opine du chef, pas mécontent de les avoir replongés dans une actualité politique explosive où le Maire et son conseil municipal risquent bien de connaître un revers historique. Les injures fusent contre ce Jean-Baptiste Lebas porté par la Section Française de L’Internationale ouvrière dans le sillage de Jaurès et de Blum. La discussion s’enflamme, attisée par l’alcool et les rancœurs politiques. Bon-Papa laisse éclater sa fureur. Son visage écarlate flamboie sur la chemise blanche. Ses yeux rouges, exorbités, son souffle court, sa voix rauque qui part dans les aigus annoncent l’apoplexie.

*

Marie Gourmet ramène les convives à la raison en passant opportunément la langouste à la Windsor qui calme un temps les esprits gourmands. Pour pacifier la conversation, Fernand-Joseph fait tourner la dernière bouteille de vieux Kirsch d’Alsace ; un trésor de guerre que Bon Papa a sauvé dans son exil. Plus de quarante ans d’âge ! Si l’alcool s’est quelque peu évaporé, la cerise est encore présente, et le breuvage a gagné en rondeur et complexité. Après avoir scruté les reflets cuivrés de la liqueur aux rayons du soleil, et bu la première gorgée, Bon Papa se souvient :

La nostalgie et l’émotion du vieux banquier magnifient ses talents de conteur. Les convives, si belliqueux l’instant d’avant se taisent. Les plus jeunes se rapprochent, entourent leurs aînés ; Mimi, les cousines, André, Élisabeth, Guite, Marie, Paul et Adèle, tous écoutent religieusement. Le vieil homme se livre aujourd’hui en bloc et sans pudeur. Est-ce la présence des Six, d’être au soir de sa vie, d’éprouver l’urgence de transmettre ? Même Marie Gourmet a remisé son tablier pour l’écouter. Le conteur boit une autre gorgée de vieux Kirsch et poursuit.

Conscient de l’intérêt qu’on lui porte, Bon Papa a retrouvé son flegme. La fierté d’y avoir été un acteur d’importance efface la nostalgie de l’exil. Sa voix posée, grave, puissante, à peine chevrotante, campe l’ambiance de cette guerre éclair. Tel un acteur de théâtre, il place habilement ses silences pour ménager ses effets. L’alcool l’affranchit de la colère pour se parer de cette dignité qui sied si bien aux anciens combattants, l’air de dire : « j’y étais moi, les jeunes ! ».

Bientôt, les Prussiens se montrèrent pour de bon. Dès que nous aperçûmes leurs estafettes de sinistres Uhlans, il nous fallut brûler précipitamment les billets, sauver l’encaisse chez les particuliers puis, pendant leur séjour, faire la recette en bourgeois et recevoir les comptes dans les bureaux de certains négociants.

L’Empire fut renversé en septembre et la jeune République livra sur un plateau l’Alsace et la Moselle aux Prussiens, ce qui décida cinquante mille d’entre nous à quitter le territoire. Notre Directeur fut nommé à Roubaix pour y ouvrir une succursale nouvelle. Il insista pour que je l’accompagne dans le Nord : les usines à perte de vue, la noirceur des fumées imprégnant les briques des maisons, la puanteur des usines textiles, l’épais brouillard sur la ville. La crasse et la misère… Quel choc ! Il fallut repartir de zéro dans cette ville aux mentalités étranges ; démarcher les clients ; comprendre leurs habitudes et leur culture ; canaliser la misère ; recouvrer les créances.

Plus tard je rencontrais Thérèse Marbach, ma fidèle épouse que Dieu rappela à ses côtés.

Bon-Papa tourne son visage vers les nuages. Ses yeux plissés, ridés, sourient à celle qui est montée aux cieux il y a tout juste 20 ans et qu’il aime encore.

Les convives applaudissent. Les Dames essuient discrètement la larme qui perle au coin de l’œil. André, plus ému peut-être que les autres, se lève remplir les coupes. Félix Six initie un vivat flamand. La chaise du vieux patriarche est amenée au centre de la pelouse. Fernand-Joseph et oncle curé tirent les quatre coins du drap disposé au-dessus de la tête du vieil homme. Félix verse le champagne au centre du linge et entonne le chant traditionnel du Nord que les convives reprennent en cœur :

Vivat vivat semper

Semper in aeternum

Qu’il vive, qu’il vive,

Qu’il vive à jamais

Répétons sans cesse, sans cesse,

Qu’il vive à jamais,

En santé en paix.

Ce sont nos souhaits.

Vivat vivat semper

Semper in aeternum

Qu’il vive !

Bon-Papa sourit aux anges, le souffle court à cause de l’effort et le regard brillant à cause du vieux kirsch d’Alsace. Il se trémousse en tentant d’éviter la pluie de champagne qui ruisselle sur son visage et dans son cou.

Fernand profite alors du vivat pour rapprocher sa chaise de celle de Guite, bien décidé à ce moment du repas de l’entreprendre. Trois fois, il tente de lui prendre la main, trois fois elle repousse ses assauts. Elle est timide, ou plus vraisemblablement intimidée par l’uniforme de Dragon. Fernand connaît ce pouvoir qui provoque le trouble chez les femmes. Le visage de Guite est impassible. Son regard vide se pose de temps à autre sur André. Il lui sourit parfois ou alors détourne le regard. Marie, sa sœur, est captivée par l’aventure du vieil homme. Indifférente aux regards qui se portent sur elle, elle semble hypnotisée par cet ancêtre exposé au milieu de la pelouse et frissonne à chaque goutte qui lui glisse sur leur peau. C’est un joli brin de fille au corps élancé, dotée d’une poitrine et de hanches généreuses mises en valeur par le port d’un corset. Coiffée d’un bandeau émeraude, elle porte une longue jupe bleu pervenche sur un bustier blanc au col droit et haut, aux manches bouffantes, orné de boutons de rose, ainsi qu’une petite cape assortie, jetée sur les épaules. Le charme de Marie opère à son insu et attise l’intérêt des hommes. La tenue de Guite est plus sobre, sombre, à la coupe simple et minimaliste. Ici, pas de fioritures. La coupe rappelle les tenues « Empire », qui aplatissent les lignes et gomment les rondeurs de la féminité. Chez Guite, la verticalité domine et souligne l’austérité de la femme. André ne peut détacher son regard de ces deux filles ; de Marie surtout. Il masque son désir naissant comme il peut et répand sur la table son verre à vin. Quel maladroit ! Mimi le fusille du regard. Il rougit, transpire un peu et tente de recouvrer de la contenance en esquissant sur le carton du menu les deux jolis minois qu’il observe de profil. Les regards sont un jeu de billard auquel il ne sait pas jouer : Guite André, André Marie, André Guite Marie. À l’exception de ses sœurs, André ne connaît pas de femmes. Alors pour échapper à la gêne grandissante, il finit par se lever, accompagne Marie Gourmet à la cuisine pour l’aider à la préparation du dessert. Après l’ovation faite à Bon Papa, il sert la glace au pralin qu’il a confectionnée le matin. On le félicite. Les deux filles de Félix l’applaudissent. Il rougit à nouveau, cherche désespérément le soutien de son frère, de son père. Il ne trouve que le regard méprisant de Mimi. Ça le rassure un peu. Il bafouille maladroit : « ce n’est rien… de la glace, un bon coup de manivelle et le tour est joué ! »

Loulou raccompagne les convives dans sa jolie tenue blanche maculée de pralin. Elle offre à chacun une image pieuse portant son nom et la date de sa communion. Il lui peine de voir déjà ses frères repartir. À son Fernand, elle lui a écrit au verso ces quelques mots :

« Mon cher grand frère,

J’ai joui aujourd’hui d’une bien grande félicité, ainsi que d’une grande fierté de t’avoir à ma communion dans ton bel uniforme des Dragons. Ce matin, j’ai communié pour toi avec plus de ferveur. J’ai parlé de toi à Jésus qui, j’en suis sûre, m’a écoutée. Je t’offre cette image pour te faire plaisir et parce que je t’aime beaucoup. »

*

Fernand a regagné sa caserne. Il est d’humeur belliqueuse. Au mess, il s’emporte et faillit en venir aux mains avec Antoine de Laudéon, un noble fat et sans bravoure, qu’il juge trop complaisant avec la République. Le pharisaïsme de l’abbé Six, le péril socialiste aux élections municipales de Roubaix, la froideur de Guite, et puis Marie qu’il remarque pour la première fois. Son joli minois, sa taille de guêpe qui invite à y poser les mains, son élégance et la candeur de sa jeunesse. Il peste contre les mous, les tièdes, les oui oui bénits qui n’ont pas d’opinion ou pire ceux qui n’en ont pas le courage. De rage, il se jette sur sa plume comme un bretteur sur son épée. Il veut en découdre, maintenant, avec le monde entier ! Il écrit pour la revue « l’Action Française » :

« Roubaix, le 12 mai 1912

Souffrez qu’un humble ligueur de province vous apporte, en ces heures de crise, l’assurance de son inébranlable attachement et vous dise combien il vous approuve et combien il se sent plus décidé et plus enthousiaste que jamais !

Oui j’applaudis de tout cœur, à vos “exécutions nécessaires”. Quelle raison, quelle lucidité dans votre manière d’agir ! Quel service aussi vous venez de rendre au pays !

Vous avez dépouillé notre vieux chêne du bois mort qui gênait son expansion : bravo ! On voit mieux le soleil à présent.

Comme vous avez bien fait de démasquer ces mauvais serviteurs du Roi, opposants pour rire, combattants à l’eau de rose, qui “attendent” le retour de la Monarchie, d’un vague concours de circonstances, plus vague encore et qu’ils ne cherchent pas à provoquer.

Grâce à l’Action Française, la conspiration juive et parlementaire est brisée une fois de plus et nous voilà à tout jamais débarrassés de ces profiteurs et parasites qui trompaient l’Auguste Exilé et les véritables sentiments du pays. Ces gens-là déshonorent notre cause. Ce sont eux qui ont fait qu’avant la naissance de l’Action Française, il semblait presque ridicule, dans les milieux populaires surtout, de se montrer royaliste. En effet, quand on parlait de royalistes, il y a quelques années, on évoquait, à part des exceptions glorieuses, la figure d’un gros monsieur cossu, au ventre proéminent, soutenu par une triple chaîne d’or, ou le profil d’un jeune “inutile” soigneusement frisé et pommadé et qui osait parler du Roi, comme on parle tennis ou chevaux.

L’Action Française au contraire, par la logique de ses idées, la clarté de son programme, l’intensité de sa propagande et surtout l’énergie et l’à-propos de ses méthodes, l’Action Française, dis-je, a su conquérir des adeptes dans toutes les classes, dans tous les milieux, de sorte que cela ne paraît plus étrange d’être royaliste, cela semble même être très naturel.

Hardi donc et en avant ! Étroitement unis, les vrais Français vous approuvent, vous suivent et vous suivront jusqu’au bout quoi qu’il advienne ! Vive l’Action Française quand même et toujours pour que vive Philippe VIII !

Fernand Meyer, secrétaire de la section d’A. F. Nord. »

Dans la même soirée, Guite est retournée à ses prières. Elle n’éprouve aucune empathie pour cet homme radical et dominateur, tellement sûr de son ascendant. Elle pense à la religion, pas uniquement comme une échappatoire, mais parce qu’elle est profondément habitée par la foi. Dans son journal intime, elle écrit ses doutes quant à ces fiançailles et toutes les contingences que cela implique, son intime conviction aussi de ne pas être née pour une vie laïque, encore moins une vie maritale. Et puis… Elle ne peut coucher cela que sur les pages de son journal intime, elle est troublée par la sensibilité du frère cadet, par son intelligence, son humour antidote à sa timidité, sa prévenance à l’égard de son oncle que tous les autres regardaient avec hostilité. Elle s’est levée lors du départ d’André aux cuisines, intriguée par ce que le garçon griffonnait pendant le repas sur le carton de la carte du menu. Deux silhouettes joliment dessinées ; sa sœur et elle, attablées à la diagonale de son regard. Il a capté, en quelques coups de crayon, les détails de leurs personnalités singulières : la naïveté et l’espièglerie de sa sœur, sa beauté à elle, distante et intérieure, ainsi que son regard lointain portant ses pensées à des années-lumière de la suffisance de Fernand. À la vue des esquisses, Guite fut subjuguée par le talent du jeune homme, et éprouve depuis un sentiment plus fort que l’empathie.

« Mon Dieu, je sais que si, maintenant mon âme ne résiste pas aux passions de mon corps, elle s’aveuglera sur le mal qu’elle commettra sans remords. Daignez, mon Dieu, me préserver de cette grande punition qui est l’endurcissement du cœur. Faites que je me corrige de mes défauts avant qu’ils s’enracinent et deviennent des vices. Quand mon âme aura envie de céder aux tentations du Démon, je veux me rappeler votre amour. »

Alors qu’elle couche ces mots dans son journal intime, son père se repose dans son fauteuil près de la cheminée du grand salon. Le retour a été silencieux. Sa fille aînée l’a senti fatigué, plus soucieux qu’à son habitude. Est-ce l’ambiance électrique de la réception chez les Meyer, son attitude guindée et distante à l’égard de Fernand qui l’a déçu, les deux peut-être ? Père et fille sont des « taiseux », mais leur relation se passe de mots. Entre eux deux s’est déployé un cordon par lequel transitent les éléments essentiels à leur construction affective. Chacun par sa présence nourrit l’autre, lui insuffle l’énergie vitale, et le débarrasse de ses angoisses, de sa tristesse, de ses difficultés existentielles. C’est un lien animal, basé sur l’instinct. Mais ce soir, le philtre magique n’opère plus. Guite sait l’importance que son père accorde à cette union, tant pour la mettre en sécurité que pour conforter l’alliance des deux maisons. Le passé d’André Schwartz, le grand-père des jeunes hommes, son rang, son comportement héroïque pendant la guerre de 70 garantissent la respectabilité de la famille. Alors, pour ne pas déplaire au père, la fille se mure dans une indécision coupable et rumine en boucle son ambivalence : se sacrifier en épousant Fernand ou décevoir son père en épousant le Christ ?

A contrario, sa sœur cadette est assurément plus fleur bleue. L’histoire est différente et les évènements douloureux de la vie n’ont pas le même impact selon l’âge, le contexte et le caractère de chacune. Félix Six a épousé la sœur de sa première femme en secondes noces. Alors que Guite perdait sa mère en bas âge et sa petite sœur Adèle encore nourrisson, Marie ne sera séparée de la sienne qu’à l’adolescence. Si le décès de leurs mères demeure une perte inconsolable, la personnalité de la cadette était déjà façonnée pour affronter la vie. Marie garde intacts les souvenirs heureux de son enfance. Les week-ends sur la côte d’Opale, transportés jusqu’à Boulogne par les locomotives à vapeur de la compagnie des chemins de fer du Nord, les jeux sur le sable et les bains sous la surveillance vigilante de leur mère.