87,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

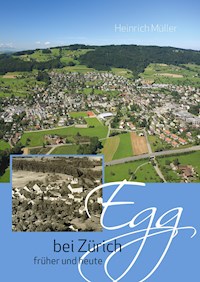

Die vorliegende Ortsgeschichte illustriert in zehn Kapiteln das Wachstum einer Gemeinde am schweizerischen Pfannenstiel zwischen Zürich- und Greifensee. Ihre Bevölkerungszahl hat sich in den letzten 90 Jahren beinahe vervierfacht: Das idyllische Bauerndorf, von riesigen Hochstamm-Obstbaumgärten eingerahmt, droht zur Agglomeration und anonymen Schlafstadt zu werden. Die Behörden haben Mühe, trotz Umfahrungsstraße den stark zunehmenden Autoverkehr durch das Dorf zu lenken. Immer mehr altes Brauchtum verschwindet, Glockengeläute wird als Lärmbelästigung empfunden und zum Schweigen gebracht, während Openairs und Discos, Motore- und Partybeschallung zum Alltag gehören. Besonders rasant und trotzdem von vielen Menschen kaum realisiert, ist die Entwicklung seit den 50er Jahren vom Bauern- zum Benzindorf in der Landwirtschaft. Das Lied "Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt" ist längst verklungen. Der Landwirt hat sein Werkzeug aus der Hand gegeben, er glaubt, mit seinen schweren Maschinen die Natur zu beherrschen, entfernt sich immer mehr von ihr, ist zum Mechaniker und Chemiker geworden. Bilder einer Ortsgeschichte mit Aussagekraft und Verflechtung über die Landesgrenzen hinaus, Texte, die zum Staunen, Lächeln und Nachdenken über die "Gute alte Zeit" und den fortschrittsgläubigen Menschen anregen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Meiner Familie und der Gemeinde Egg gewidmet

Vorwort des Verfassers

Liebe ortsgeschichtlich Interessierte

Sie halten ein aussergewöhnliches Buch in Ihren Händen:

Sein ursprünglich gewählter Titel “Gute alte Zeit” wurde mir je länger desto mehr zur Fragestellung: War die alte Zeit wirklich gut oder besser als die heutige? Gespräche mit alten Leuten sind zwar faszinierend, lassen aber erste Zweifel aufkommen (Schulführung, Kinderarbeit und – sterblichkeit, Verdienstmöglichkeiten und medizinische Versorgung, Verhältnis Stadt-Land, Vögte und Pfarrherren, häuslicher Komfort usw.).

Das führte mich zur nächsten Überlegung: Ist die heutige Zeit besser als die alte? Besonders wenn man beobachtet, wie sich die Landwirtschaft während der letzten 50 Jahre verändert hat, beginnt man zu zweifeln: Der Bauer hat sämtliches Werkzeug aus den Händen gegeben, glaubt, mit seinen Maschinen die Natur zu beherrschen und entfernt sich immer mehr von ihr.

Zum Chemiker und Mechaniker geworden, mit dem Computer im Kuhstall und schwersten Maschinen in Feld und Wald geht die natürliche Vielfalt verloren, und er findet trotzdem keine Zeit für Ruhe und Beschaulichkeit.

In der Schule sind Fächer wie Biblische Geschichte oder Heimatkunde gestrichen worden. Planetarisches, fremdsprachliches und sexuelles Wissen hat mehr Bedeutung gewonnen als Achtung vor dem Mitmenschen. Welcher 5. Klässler weiss noch, wo Oberrieden oder in welchem Kanton Wildhaus liegt?

Damit Sie sich selber eine Meinung bilden können, habe ich mit dem Titel “Egg früher und heute” in zehn Kapiteln den Vergleich gesucht, zum Beispiel in der Volksmedizin: Aus den drastisch-makabren, von Aberglauben geprägten Behandlungen von Kranken in alter Zeit hat sich die Naturheilkunde (Homöopathie) entwickelt.

Auch heute gehören fragwürdige okkulte Praktiken wie Hellsehen, Fernheilung, Pendeln, Schicksalsbefragung durch Kartenlegen und andere esoterische Phänomene zur Tagesordnung.

Die moderne Schulmedizin, die immer mehr ins Spezialistentum abgleitet, während es an erfahrenen Hausärzten mangelt, könnte ebenfalls hinterfragt werden. Bringen pränatale Diagnostik, künstliche Lebensverlängerungen, Abtreibungen und Arztpraxen in Luxushotels für Schönheitschirurgen (Medical Wellness) echte Fortschritte, während Krebs und Aids weiterwüten?

In der ersten Hälfte des 18. Jh., als Egg 1500 Einwohner zählte, stritt man sich um die 676 Plätze in der Kirche: Es kam “zu grossen unordnungen mit zanken, trucken und klämmen, ja sogar raufen und schlagen, deswegen alte, schwache und schwangere nit ohne grosse gefahr in die Kirchen kommen können.” (siehe Chilebuech Egg 2008)

Heute schiessen gefährliche sektiererische Gruppierungen wie Pilze aus dem Boden, die Kirchen, erstarrt in ihren alten Formen, leeren sich. Durchschnittlich verliert die zürcherische Landeskirche jährlich 3400 Mitglieder, und der Kirchenrat möchte kleinere Gemeinden bis ins Jahr 2018 zusammenlegen, da sie zu wenig Eigendynamik entwickeln können.

In Zürich ist der Bevölkerungsanteil der reformierten Mitglieder unter einen Viertel gesunken: Aus 23 Quartiergemeinden sollen gemäss Kirchenrat neun bis zwölf Grossgemeinden oder eine einzige Stadtkirche entstehen.

Ein Kapitel ist den Einwohnerzahlen Eggs von 1467 bis 2010 sowie der baulichen Entwicklung der letzten 90 Jahre gewidmet. Vergleichen Sie das Bild von 1921 mit der neusten Flugaufnahme vom Jahr 2010! Ob Egg bald zur Stadt am östlichen Pfannenstielhang wird? Gottfried Keller hat es treffend und prägnant formuliert:

“Lasset uns am Alten, wo es gut ist, halten,

aber auf dem alten Grund Neues schaffen jede Stund.”

In meinem dritten Buch über Egg habe ich gesammeltes Material verwertet, weshalb das Literaturverzeichnis relativ klein und das Werk mehr volkstümlichen als wissenschaftlichen Charakter hat.

Ausserdem handelt es sich um ein “Familienbuch” ohne behördlichen Auftrag, d.h.unsere Tochter Silvia hat das Lektorat und zusammen mit ihrem Bruder Christian die Gestaltung besorgt.

Gedruckt wurde das Werk durch BoD Books on Demand Gmb in D-22848 Norderstedt.

Es kann per Internet (www.bod.de), bei Frau Neubauer in der Buchhandlung Pfannenstiel in Egg (www.pfannenstiel.biz / Tel: 044 984 19 29) oder in jeder anderen Buchhandlung bestellt werden.

Nun hoffe ich, das reich illustrierte Heimatbuch finde regen Anklang bei Jung und Alt, bei Naturfreunden, in Schule und Elternhaus.

Möge es viel Freude bereiten, aber auch zum Nachdenken und Vergleichen zwischen “Früher und Heute” anregen!

Heinrich Müller

I Alte Leute erzählen

1 Heinrich Kunz 1902 Esslingen

2 Ida Isler - Kunz 1882 Egg

3 Fritz Bertschinger 1891 Hinteregg

4 Ernst Vontobel 1893 Esslingen

5 Jakob Hotz - Boller 1886 Esslingen

6 Ernst Kellenberger 1909 Hinteregg

II Alte Häuser und Kachelöfen

1 Haus Perret Niederdorf

2 Lindenhof Hinteregg

3 Gasthof Sternen

4 Dürstelerhaus Egg

5 “Frühlingsgarten”

6 Gasthaus Hirschen

7 “Stäihuus” Egg

8 Kachelöfen aus dem 18. Jh.

9 Kachelöfen aus dem 19. Jh.

10 “Thomme - Saagi” Hinteregg

III Alte Bräuche

1 “Uschtermärt”

2 “Egger Wuchemärt”

3 Vom Pflügen und Säen

4 Vom Heuen und Ernten

5 Sennereien

6 Bauernküche im 19. Jh.

7 Vom “Tabacktrincken”

8 “Rääbeliechtli” - Umzug

9 Singen und Reisen

IV Volksmedizin

1 Kristian Franz Paulini und seine “Dreckapothecke”

2 Von der Tollwut

3 Von erloschener Mannheit

4 Von Schwangerschaft und Geburt

5 Eitle “Weiber und Wespengestalten”

6 “Jünglinge, seyd keusch!”

7 “Mütter, wachet über die Unschuld eurer Töchter!”

8 Im “Schwitzstübli”

9 Vom Scherer zum Chirurgen

10 Landchirurgen und Kunstfehler

11 Am Ärzteseminar

12 Jakob Fischer und der “Bodmer Ruedi”

13 Die beste Arznei

V Aberglauben

1 Wünschelruten und Diebesbann

2 Tiere im Aberglauben

3 Vom Galgenmännlein

4 Freitag, der 13.

5 Der Kraftbaum von Aesch

VI Wetterregeln und Kalenderweisheiten

1 Bibel, Gebetbuch und Kalender

2 Allerlei Wetterregeln

3 Allerlei Kalenderweisheiten

4 Allerlei Witziges

VII Natur- und Landschaftsschutz

1 Natur- und Heimatschutzverein Egg

2 Verlegung der Badi Egg

3 Die Greifenseestiftung

4 Brutvögel in Egg

5 Die Vogelwelt am Greifensee

6 Der “Tüüftalweier”

7 Naturnetz Pfannenstiel

8 Naturschutzobjekte in Egg

9 Landschaftsschutzgebiete

10 Der alte Bachtelturm

11 Naturpark Silberweide

VIII Allerlei Besonderes

1 1200 Jahre Egg

2 Tragödie am Dom

3 Rechtschreibung 2000

4 Poststelle Hinteregg

5 Total-Liquidation “Schloss Frankenstein”

6 Die Sünde des Hans Boller 1559

7 Berufe und Einkommen 1912

8 Das Wappen von Hinteregg

IX Planen und Bauen

1 Prognosen

2 Projekte vor 1990

3 Der Dorfplatz von Egg

4 Das Jahr der Strasse

5 Sportanlage und Freizeithaus “Schüürwies”

6 Grossraumturnhalle “Kirchwies”

7 Ein Fotogigant kommt nach Egg

8 Das neue Gemeindehaus 2002

9 Bevölkerungsentwicklung in Egg 1467 - 2010

X 1000 Jahre Naturlauf

1 Kälte und Krankheiten

2 Totenvögel und Pest

3 Bruderwein und Hagelschlag

4 Trockenheit und Pestjahre

5 Hagelschlag und Stürme

6 Pestjahre

7 Die Unwetterkatastrophe von Küsnacht

8 Franzosen und Russen in Egg

9 Die Hungersnot von 1816/17

10 Das Hageljahr 1841

11 Kartoffelkrankheit und Cholera

12 Autobus und Forchbahn

13 Katholisch Egg

14 Spreng- und Brandbomben über Zürich

15 Trockenjahre und Fischsterben

16 Überschwemmung in Egg

17 Tollwut und Waldzusammenlegung am Pfannenstiel

18 BSE in Hinteregg

19 Weihnachtssturm “Lothar”

20 Feuerbrand

21 “Seegfrörni” und Hagelwetter

22 Ein Hitzejahr

23 Die neue Forchbahn

24 Psychiatrische Klinik Obere Halden

XI Anhang

1 Alte Masse, Gewichte und Münzen

2 Bildnachweis

3 Literaturverzeichnis

I Alte Leute erzählen

Die meisten alten und vor allem alleinstehenden Leute haben gerne Besuch und erzählen mit Leidenschaft aus ihrem bewegten Leben und vergangenen Zeiten. Es ist interessant, ihnen dabei Fragen zu stellen oder einfach zuzuhören.

Darum habe ich mir mit Setty Meier aus der Lurwies zusammen die Aufgabe gestellt, während unserer Tätigkeit in der Natur- und Heimatschutz-Kommission des Gemeinderats von Egg betagte Menschen zu interviewen.1

Bei den ausgewählten Beispielen sind die Themen Politik, Kinderarbeit am Webstuhl, Schule, Landwirtschaft und altes Handwerk berücksichtigt.

Esslingen 1930: Idyllischer Weiler umgeben von Hochstamm-Obstbäumen und Naturwiesen (oben Mitte das alte Schulhaus, Mitte links das Postgebäude) Bild 003

Lassen wir uns also die Augen öffnen und über die Verhältnisse im frühen 20. Jh. staunen, aber auch mit der heutigen Zeit und unserem Wohlstand vergleichen, wenn wir die aufschlussreichen Berichte lesen:

vom verdienstvollen “Puure-Kantonsrat” Heinrich Kunz,

von Verdingkind und Seidenweberin Ida Isler,

vom legendären Primarlehrer Fritz Bertschinger,

vom bodenständigen Löwenwirt Ernst Vontobel,

von Landwirt und Fuhrmann Johannes Hotz

und dem geselligen Schmiedemeister Ernst Kellenberger.

1 Heinrich Kunz 1902 Esslingen

“Es isch guet, dass es immer wieder Zyt git”, meinte der “Puure-Kantonsrat” Heinrich Kunz weise lächelnd, “me mues sich halt Zyt nää, alles anderi isch ugsund”! Nur die schweren Hände verraten den Bauern, der einmal 17 Ämter auf einmal innehatte und dabei ein Bauerngut mit 17 Hektaren Land bewirtschaftete.

An die Zivilgemeinde-Versammlungen erinnert sich Heinrich Kunz gerne als Ort der Begegnung, wo der Einzelne noch wagte, seine Meinung zu sagen.

17 Ämter

Nach dem Besuch der Sekundar- und Landwirtschaftlichen Schule wurde er als 26-jähriger 1928 in die Schulpflege gewählt. Zwei Jahre später übernahm er das Schulgut, das er während 20 Jahren betreute (Entschädigung 250 Fr. jährlich).

1932 wurde er kantonaler Geschworener und 1937 Präsident der Bezirksschulpflege. 1939 wählte man Heinrich Kunz als Laienrichter ans Bezirksgericht Uster, dessen Vizepräsident er bis 1954 war.

Während zwei Amtsperioden war Heinrich Kunz im Kantonsrat tätig (1943-51), und im Gemeinderat (1946) als Präsident von Armenpflege und Feuerwehr. Ausserdem verwaltete er das Mietamt (Schlichtungsstelle für Mieter), was schon damals eine sehr heikle Aufgabe war.

Fünf Schulpräsidenten (vl): Urs Coradi, Hans Wieler, Heinrich Kunz, Albert Stettbacher, Walter Beck.

Sie prägten die Geschichte der Schule des 20 Jh. Bild 004

Im Spital

Heinrich Kunz arbeitete auch als Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaften des Bezirks Uster, der Schulpflege Egg und der Bezirkspartei. In der Aufsichtskommission der Spitäler Winterthur und Zürich und in der Jugendkommission setzte er sich vor allem für Gerechtigkeit ein:

“Was mached er au da, die Patiänte müend ja Comfitüüre wie Wageschmieri ässe!” schimpfte Heinrich Kunz bei einem seiner Spitalbesuche. “Es isch dänn a de nächschte Sitzig zur Spraach choo, und vo da a hät’s besseret!”

Und an die fürchterliche Unordnung im Sezierraum erinnert er sich mit Unbehagen:

“Lunge und Läbere sind da umegläge, und bim Iiträtte hät’s gheisse: Passed dänn uuf!”

Doch nicht etwa eine Schwelle oder ein Tritt waren gemeint, sondern eine am Boden liegende Leiche erschwerte den Zugang.

Auch die rabiaten Kontroll-Untersuchungsmethoden an einem der Spitäler verletzten seinen Gerechtigkeitssinn. Nachdem er sich selber in die Reihe der Patienten gestellt und die grobe Behandlung über sich hatte ergehen lassen, sorgte er dafür, dass “de säb beförderet worde isch, und zwar hindersi”!

Verkehrsverein

Mit wenigen Worten hatte Heinrich Kunz seinen äusserst vielfältigen Tätigkeitsbereich geschildert, zu dem auch das Amt des Schätzungsobmanns in den Bezirken Uster, Hinwil und Pfäffikon, des Vizepräsidenten vom Feldschützen-Verein Esslingen und des Präsidenten vom Verkehrsverein gehörten. “Ich wott kä grosses Wääse mache”, meinte er bescheiden.

Mit Freude erinnert er sich an die Herausgabe der Relief- und Panoramakarte vom Pfannenstiel durch den Verkehrsverein, der von Pfarrer Albert Baumann präsidiert wurde, und an die Eröffnung der “Egger Badi” am Greifensee, für die sich die Ärzte Spörri und Zollinger sowie Sekundarlehrer Hans Schaad tatkräftig eingesetzt hatten.

In selbstloser Weise betreuten die Lehrer Fritz Bertschinger und Robert Dübendorfer den Höhenweg am Pfannenstiel, und Heinrich Kunz bedauerte es aufrichtig, dass der Verkehrsverein 1974 wegen “Interesselosigkeit” aufgelöst werden musste.

Das Schulhaus Pfannenstiel

Schulpfleger Kunz setzte sich für die Einführung des Schulzahnärztlichen Dienstes ein, wobei Ende der 40er Jahre ein Abkommen mit Ustermer Zahnärzten getroffen werden konnte, da es in Egg noch keinen Zahnarzt gab.

Die häufig auftretenden Kröpfe bei Schulkindern stammten, so wurde jedenfalls behauptet, vom kalkhaltigen Pfannenstiel-Quellwasser. Man behandelte diese Missbildungen mit Jodsalz.

Hauptaufgaben jedoch sah er im Erweiterungsbau für die Arbeitsschule in Hinteregg (1933) und vor allem im Egger Neubau mit Turnhalle (heute Schulhaus Pfannenstiel) von 1941, der trotz prekärer finanzieller und politischer Lage zustande kam.

Schulhaus Pfannenstiel 1941/42: “Hort edler Charakter- und Vertrauensbildung und Jungbrunnen für die Gesundheit unserer Jugend!” Bild 005

“Wir wollen hoffen, das neue Schulhaus werde zu einem Hort edler Charakter-und Vertrauensbildung und die schöne Turnhalle zu einem Jungbrunnen für die Gesundheit unserer Jugend, unserer Kinder und Kindeskinder, zum Wohle unserer Gemeinde, unseres Volkes und unseres lieben Vaterlandes”, schrieb Heinrich Kunz als Präsident der Baukommission im Vorwort zur Festschrift für die Schulhaus-Einweihung. Das alte Schulhaus wurde durch die politische Gemeinde angekauft und für 40’000 Fr. zum Gemeindehaus umgebaut.

Ihre Rechnungen brachten die Handwerker früher jeweils am Jahresende ins Haus, wo sie bei Kaffee und Schnaps beglichen wurden. Otto Bernhauser verlangte beispielsweise für die Erstellung einer Waschtrog-Anlage im Schulhaus Egg 211 Franken, Schreiner Schaufelberger für die Lieferung von Schulbänken je 87 Franken und Malermeister Jakob Bänziger für den Neu-Anstrich eines Schulzimmers 464.40 Fr. (258 Quadratmeter à 1.80 Franken).

“Es paar Müschterli”

Als Heinrich Kunz vom Bäcker im Haus von Paul Bodmer erzählte, huschte ein schelmisches Lächeln über sein Gesicht. Dieser Bäcker pflegte, wenn er schlechten Wähenteig zum Backen erhielt, einen “Häizitraat” einzubauen!

(Draht zum Binden von Reisigbündeln: “Buurdene, Wädele”)

Heinrich Kunz weiss noch andere “Müschterli” zu erzählen:

Adolf Bodmer hätte etwas Mühe mit den Fremdwörtern gehabt und ihn einmal nach dem “Chalberen” gefragt: “Müe mer ächt desinfiziere, dass es kei Konfäktion git?” Und nach dem Beruf seiner Tochter gefragt, meinte er: ”Sie gaat uf Uschter und macht Konfässion!”

August Sieber rächte sich auf seine Art und Weise beim Polizisten Wehrli für eine Busse für verbotenes Fischen im Esslingerbach: Er telefonierte dem Polizisten nämlich eines Tages, er müsse sofort kommen, es fische wieder jemand im Tobel. Als der Polizist ausser Atem in Esslingen ankam, bemerkte er den Übeltäter: Es war einer der damals zahlreichen Störche, der sich im Bach seine Mahlzeit suchte!

Von der Uster-Oetwil-Bahn

“Me mues de Schirm uftue, wänns rägnet”, behauptete man von der Uster-Oetwil-Bahn, die 1949 ihren Betrieb einstellte. Damals sangen die Esslinger Schüler:

“Zum letschte Maal faart euses Bäändli hüt,

s’heisst Abschied näh, s’chunnt halt en andri Zyt,

wo alls pressiert und jagt und rännt,

und wo mer Gmüetlichkeit bald nüme kännt.

Drum schlaat hüt eusem Bäändli d’Abschiedsstund,

mir aber rüefed usem tüüfschte Herzesgrund:

Liebs Bäändli, mir vergässed dich nöd gschwind,

mir händ dich gern ghaa, grossi Lüüt und Chind!”*

Die Wagen wurden zum Teil an andere Bahnen verkauft oder als Hühnerhäuschen aufgestellt. Ein Witzbold hatte vorgeschlagen, die Wagen der Firma Wander als Ovomaltine-Schüttelbecher zu verkaufen.

Heinrich Kunz wirkte im Verwaltungsrat der Uster-Oetwil-Bahn als Nachfolger des Egger Gemeinde-Ammanns Abraham Strehler.

Irrtümlicherweise war vom verstorbenen statt vom abtretenden Mitglied berichtet worden, worauf die Zürichsee-Zeitung eine Korrespondenzkarte “mit freundlichem Gruss von Abraham Strehler aus dem Jenseits” erhielt.

Abschied von der Uster-Oetwil-Bahn beim Bahnhof Esslingen 1949: “Ein Witzbold hatte vorgeschlagen, die Wagen der Firma Wander als Ovomaltine-Schüttelbecher zu verkaufen!” Bild 006

Dr. Schröder, der Direktor der Seidenweberei in Egg, war einer der ersten Automobilisten unserer Gemeinde. Offenbar hatte er immer wieder Mühe mit der Beherrschung seines Vehikels, überraschte er doch damit den Männerchor Esslingen beim Ständchensingen vor dem Freihof auf ziemlich unsanfte Art (“Er hät es paar vonene debock gfaare!”).

“En suure Chäib”

Auf die Qualität des Drittenberger Weines angesprochen, meinte Heinrich Kunz, ein Magenleidender (Magenerweiterung) hätte vom Arzt den Ratschlag erhalten: “Trink emaal en Ruusch vo däm suure chäibe Wii, dänn ziet’s der de Mage scho zäme!”

65 Bewerbungen

Und schmunzelnd erinnert sich Heinrich Kunz an seine Tätigkeit als Einzelrichter: Ein keifendes Küfer-Ehepaar aus dem Hotzenstock suchte ihn eines Tages auf, um sich scheiden zu lassen. Der Ehemann, zum dritten Mal verheiratet, hatte auf sein Inserat hin 65 Bewerbungen erhalten und ausgerechnet “die Schlimmscht verwütscht”. Die Frau warf ihrem Gatten Geiz vor, weil er ihr nicht einmal Geld für ein Gebiss geben wollte mit der Begründung:

“Im Chaschte ine isch das vo de zweite, chasch ja säb nää!”

Heinrich Kunz wüsste noch viel zu erzählen, etwa vom “Ööler Chäpper”, vom “Seckelmäischter-Häiri”, vom “Jeger Ruedi” oder vom Säbel seines Grossvaters mit der Inschrift: “Für Gott und Vaterland, Sonderbundskrieg 1847”, vom “Stündler-Tirigänt Hofme i de Uferstehig”, der als erster Hüttenpräsident die Milch mit Ross und Federwagen nach Esslingen brachte, jedoch oft ohne Milchkannen hier ankam oder von seinem Kantonsratskollegen und Musikgründer Ernst Ribary, der zu seinem mächtigen Kropf meinte:

“Das isch s’einzig, woni uf d’Siite praacht han!”

Doch es war Zeit zum Aufbruch, der Nachmittag war im Nu vergangen. “Vilicht äs anders Maal”, vertröstet mich der 77-jährige “Puure-Kantonsrat” Heinrich Kunz.

Der geehrte “Puure-Kantonsrat” Heinrich Kunz:

17 Ämter und ein Bauerngut mit 17 ha Land! Bild 007

2 Ida Isler-Kunz 1882 Egg

“Meine Jugendzeit war schön, obschon ich manches entbehren musste, was mir als Kind nicht zum Bewusstsein kam.

Hungernde Mäuler

Unser Vater starb mit 38 Jahren. Die Mutter verheiratete sich zum zweiten Mal, mit Kaminfeger Suremann aus Mönchaltorf. Als sich aus der zweiten Ehe Nachwuchs meldete, waren wir drei Geschwister als hungernde Mäuler nicht mehr erwünscht und wurden auseinander gerissen. Die Gemeinde bezahlte für uns das Kostgeld.

Im Jahr 1889 kam ich nach Hinteregg zu Familie Schmied. Es waren arme, aber sehr gütige Leute. Von reichen Leuten wurden die Verdingkinder nicht aufgenommen, denn das Kostgeld betrug damals nur 2.50 Fr. pro Woche. Nach drei Jahren starben meine alten Pflege-Eltern.

Im Lesirain

Mein neues Heim war im Lesirain bei Familie Stiefel. Anfänglich ging noch alles gut. Frau Stiefel arbeitete am Webstuhl. Es war feine Seidenweberei. Nach und nach ging aber die Arbeit zurück: Frau Stiefel bekam keine Aufträge mehr, und der Ertrag von der Landwirtschaft war gering.

Im Stall standen eine Ziege und eine Kuh. Es war schon ein richtiges Freudenfest, wenn es einmal zum “Znacht” Magerkäse und Ruchbrot mit Most gab. Den Käse holte ich in der Lurwies, wo eine Sennhütte stand.

Ein Pfund Magerkäse kostete damals 35, das Pfund Butter 75, und ein Vier-Pfund-Ruchbrot 50 Rappen. Ein Paar Kinderschuhe erhielt man für acht Franken. Es war für mich eine Freude, wenn ich in die Lurwies gehen konnte. Die rundliche Frau Meier war sehr gütig, meistens schnitt sie für mich ein Stück Brot ab, immer schaute ich gespannt, wenn die Scheibe abgeschnitten wurde, wie dick sie würde.

Fabrikarbeiterin Ida Isler vom Lesirain 1918: Arbeitete als 14-jährige von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends für 11 Rappen pro Stunde. “Das Wasser trug ich bis 1947 vom Brunnen ins Haus.” Bild 008

11 Rappen pro Stunde

Ich half schon mitverdienen, indem ich bei Familie Städeli im Lätten für Haushalt- und Feldarbeit einen Taglohn von 1 Franken erhielt. Frau Stiefel bekam alle vier Wochen den Lohn, welcher kaum reichte, um das Brot bei Bäckermeister Schneider von Mönchaltorf zu bezahlen.

An meinem 14. Geburtstag betrat ich zum ersten Mal die Seidenfabrik Schröder. Mein Lohn betrug damals 11 Rappen pro Stunde. Arbeitsbeginn war um 6 Uhr und Feierabend um 19 Uhr. Es gab sehr strenge Winter, in denen mir der Schnee bis zu den Knien kam, wenn ich morgens zur Arbeit ging.

“Es güetigs Jümpferli”

Als dann eine junge Frau ins Haus der Familie Stiefel einzog, änderte sich vieles für mich. Darum riss ich aus und zog zu Barbara Äberli nach Hinteregg.

Das war die Schwester von Frau Schmied, meiner ersten Pflegemutter. Das gütige “Jümpferli” wurde überall “Bääbe” genannt. Bei ihr verbrachte ich zwei schöne Jahre. Um die Haushalt-Arbeiten zu erlernen, kam ich zu Landschreiber Epprecht nach Schlieren. Über meine Jugend will ich mich nicht beklagen.

Hinteregg 1910: Links das Restaurant Frieden, die alte Schmiede und das „Grütli“, rechts das Gasthaus Sternen und die Bäckerei Zollinger. Bild 009

Beim Brennholz sammeln

Als ich mich verheiratet hatte, zogen wir nach Egg in das Haus von Familie Bleibler. Weiterhin ging ich in die Fabrik, auch als sich die beiden Söhne eingefunden hatten. Arbeit gab es immer genug. Für die warme Stube holte ich mit meinem Leiterwägeli das Holz im Berg. Damals musste das Holz noch gesucht werden, heute liegt es überall herum.

Ohne Holzerkarte hatte früher niemand das Recht, Holz zu suchen; ausserdem war es nur an bestimmten Tagen erlaubt. Wagte jemand zu Unzeiten Holz zu sammeln und wurde dabei erwischt, so leerte der Förster den Karren aus und nahm das gesammelte Holz nach Hause.

Der einzige Schmuck

Wasser und Licht gab es noch nicht. Mein Mann war wie ich sehr arm. Wir buken aber trotzdem an Weihnachten, Ostern oder an der Fasnacht “Chüechli”, Nussweggen und Zöpfe. In unserem neuen Heim trug ich das Wasser von 1921 bis 1947 vom Brunnen ins Haus.

Der Sonntag war für mich ein Arbeitstag wie jeder andere. Neben den vier Aren Garten strickte ich viel, die Arbeit ging mir nie aus. Abwechslungen habe ich kaum gekannt.

Einmal reiste ich mit der Fabrik auf die Rigi. Sonst habe ich für mich keinen Franken ausgegeben. Mein einziger Schmuck war mein Ehering, der durch das viele Arbeiten so dünn wurde, dass er brach. Eine Uhr habe ich nie besessen. Nach meinem 63. Geburtstag beharrte mein Mann darauf, dass ich die Fabrikarbeit aufgebe.

Die Krisenjahre brachten uns zusätzliche Einschränkungen, und mein Mann verlor seinen Arbeitsplatz. Als Bauhandlanger bei der Firma Dätwieler in Uetikon half er dann mit beim Bau des Krankenhauses Neumünster.

Anfänglich war die Umstellung vom Weber zum Bauhandlanger hart. Es war darum für uns eine grosse Freude, als Frau Mathilde Büttner meinen Mann in ihrem Betrieb einstellte. Abgesehen vom besseren Lohn brauchte er nicht mehr nach Uetikon zu fahren.

Trotz meinem harten, entbehrungsreichen Leben bin ich alt geworden. Mein Mann starb nach dreijähriger Leidenszeit im 77. Altersjahr.

Wenn ich hier im Bett liege, brauche ich mir wegen des Geldes keine Sorgen zu machen. Zum Glück gibt es die AHV. Zur Abwechslung stricke ich Socken; ich arbeite wieder an einem Paar: Vielleicht gelingt es mir noch, dasselbe fertig zu stricken.”2

Seidenfabrik Schroeder & Co.

Ida Isler hat die ganze Entwicklung der Seidenfabrik Schroeder & Co. an der Forchstrasse unterhalb Egg (heute Mehrfamilienhaus-Quartier Pelicano) als Weberin miterlebt.

Seidenfabrik Schroeder & Co: In der dreistöckigen, 1875 für rund 70’000 Fr. erstellten Fabrik wurden 120 Handwebstühle und 132 mechanische Seidenwebstühle durch eine 15 PS-Dampfmaschine angetrieben. Bild 010

Schon am Ende des 16. Jh. stand unter den Gewerben der Schweiz die Textilindustrie an erster Stelle. Um ihres Glaubens willen vertriebene Flüchtlinge aus dem Tessin und Norditalien sowie ein Flüchtlingsstrom verfolgter Hugenotten aus Frankreich fanden in den zahlreichen Webereien und Spinnereien willkommene Arbeit und Verdienst. Handelsherren und Firmenbesitzer aus der Stadt, z. B. die Muralt und Orelli kamen auf die Idee, die zunehmende Arbeit auch auswärts zu vergeben, sodass die Baumwoll- und Seidenindustrie bald zu einer wichtigen Einkommensquelle der Landbevölkerung wurde, und das Zürcher Oberland zu den am stärksten heimindustrialisierten Gebieten Europas zählte.

Weberin bei der Heimarbeit Bild 011

Weber und Spinner

Allein im winzigen Esslingen verzeichnete man im Jahr 1787 gemäss Angaben der Obervogtei Stäfa 93 Mousselinweber, 119 Spinner und 73 Indienne-Stühle (Wälli S. 208).

Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der Heimarbeiter in den Gemeinden unserer Region 1790:

Gemeinde

Beschäftigte im Baumwollgewerbe

Anzahl

A

B

C

Egg

1410

69

57

12

Gossau

1443

61

24

37

Grüningen

752

61

25

36

Mönchaltorf

377

36

15

21

Oetwil am See

410

48

28

20

Seegräben

185

54

10

44

Uster

1553

50

34

16

Wetzikon

1269

51

16

35

Oberes Glatttal

7407

55

29

26

Kanton Zürich

14033

26

07

19

Reichlicher Verdienst

Und im beginnenden 19. Jh. hielt auch die Seidenweberei ihren Einzug im Zürcher Oberland: “Kaum ein Dutzend der Bauernhäuser war, in denen kein Webstuhl stand. Man mochte in jenen Jahren zum See oder nach Zürich wandern, stets traf man Gemeindsgenossen, die mit dem “Seidenwupp zum Ferggen” (fertig gestellte Heimarbeit zum Abliefern) dahinzogen, oder mit neuer Arbeit von dort zurückkehrten.

Das waren Tage reichlichen Verdienstes, Tage der Fülle und des Überflusses, und manch Einer gedenkt heute mit Sehnsucht jener Zeit und wünscht ihre Wiederkehr, wie Israel in der Wüste die der Fleischtöpfe Ägyptens”, berichtet Pfarrer Johann Jakob Wälli.

Kontinentalsperre, Missernten, Hunger und Armut

Umso grösser war der Schock, als der französische Kaiser Napoleon I. 1806 durch die Kontinentalsperre und 1810 deren Verschärfung das Wachstum der einheimischen Textilindustrie stark behinderte (Wirtschaftsblockade des europäischen Kontinents gegen Grossbritannien und Einfuhrverbot für Baumwolle). Durch Napoleons Massnahmen gerieten manche Unternehmen in Konkurs, und viele der rund 200'000 arbeitslosen Weber wanderten aus der Schweiz aus.

Ausserdem waren seit 1812 die Winter sehr hart, und Asche und Staubwolken eines indonesischen Vulkanausbruchs sorgten 1815 während 18 Monaten für kaltes Wetter. Der Winter 1815/16 hatte sehr viel Schnee gebracht, und auch der Sommer blieb so kühl und nass, dass 1816 als das “Jahr ohne Sommer” in die Geschichte einging. Zahlreiche katastrophale Missernten führten zu Hunger, Elend und Massenarmut, die um 1840 ihren Höhepunkt erreichten. Gedörrte Kartoffelschalen mit Wasser abgekocht dienten als Suppe, zermahlene Knochen, Blut oder Tierhäute hielt man für gute Nahrungsmittel, Hunde und Katzen galten als Leckerbissen, und der Genuss von Knorpel vermochte die schlimmsten Magenschmerzen zu lindern. Diese Mangelernährung führte zu gelblichem Aussehen, Hautkrankheiten, Geschwüren, geschwollenen Füssen und frühem Tod.

Kinderarbeit in Egg

1815 führten Zürich und Thurgau das erste Fabrikgesetz ein, das eine Beschränkung der Arbeitszeit für Kinder enthielt: Verbot der Kinderarbeit unter 10 Jahren, Begrenzung auf 12 Stunden und Arbeitsbeginn im Sommer nicht vor 5 Uhr, im Winter nicht vor 6 Uhr.

Das erste eidgenössische Gesetz wurde erst 1877 erlassen: 11-Stunden-Tag, starke Einschränkungen bei Nacht- und Sonntagsarbeit und das generelle Verbot von Kinderarbeit unter 14 Jahren.

Die Maschinenweberei Corrodi & Pfister hatte 1831 ihren Betrieb in Uster aufgenommen. Wütende Heimarbeiter aus dem ganzen Oberland sahen sich in ihrer Existenz bedroht und zündeten die Fabrik wenige Wochen später an.

Das Militär musste den Aufstand niederschlagen, die Anführer verurteilte man zu 18 bis 24 Jahren Zwangsarbeit!

Es dauerte noch einige Zeit, bis sich die Situation wieder verbesserte und Pfarrer Wälli schreiben konnte:

“Zu Ende der Fünfziger- und am Anfang der Sechzigerjahre stand das Seiden-Handweben auf dem Zenith. Von dort an ist es allmählich zurückgegangen, indem man anfing, die leichteren Stoffe in Fabriken und mit Maschinen zu weben. Da, in jener Zeit des Rückgangs, hatte die Firma Schroeder & Comp. in Zürich den für Egg glücklichen Gedanken, eine Fabrik für Seidenstoffweberei daselbst zu erbauen und die Geschicklichkeit der dortigen Arbeiter auf diesem Gebiete zu verwerten.”4

Wilhelm Schroeder & Co.

Wilhelm Schröder kaufte im “Hoflet” zwischen Egg und Esslingen von Gemeinderat Heinrich Greutert 36,88 Aren Land und erstellte 1875 mit einem Kostenaufwand von 70'493.89 Fr. (ohne Maschinen) eine dreistöckige Fabrik. Beim Bau des Hochkamins stürzte ein italienischer Arbeiter zu Tode.

Zu einem weiteren Landerwerb im “Hoflet” kam es 1895: Auf dem Grundstück des Heinrich Rudolf Greutert (“Heinrichen, alt Gemeinderaten sel. Sohn”) von 33,08 Aren erstellte die Firma hinter dem alten Hochhaus einen modernen Shedbau (mit Sägedach). Er wurde von Anfang an für mechanische Webstühle eingerichtet, die durch Einzel-Webstuhlmotoren angetrieben wurden.

1898 waren im Neubau 180 Honegger-Stühle von Rüti in Gang, und im folgenden Jahr hatte die Fabrik einen Arbeiterbestand von 602 Personen.

Shedbau (“Sägedach”) Seidenfabrik Schroeder & Co. 1895/96:

In diesem Neubau ratterten 180 Honegger-Webstühle aus Rüti. (s. Bild 013) Bild 012

Die auswärtigen Webstühle standen in Gossau, Oberterzen, Bauma, Wetzikon, Siebnen und Hinwil. Die Fabrik brachte viel Leben in die Gemeinde, und die Bevölkerungszahl begann wieder zu steigen. Den Strom erzeugte zuerst eine Dampfmaschine (25 PS) mit einem Generator und von 1898 an eine grössere Sulzer-Dampfmaschine mit zwei Generatoren. Im Hochbau dagegen blieb der Transmissionsbetrieb bestehen.

Bevor 1910 die elektrische Beleuchtung eingerichtet wurde, hatte man offene Gasflammen.

Das Gas produzierte ein Sulzer-Gasometer aus galizischem Öl.

Honegger-Webstuhl um 1860: Mit diesen Webstühlen verdienten gute Arbeiter um 1917 achzig bis neunzig Franken im Monat. Damals kostete ein Kilo Seide 3’300 Fr. Bild 013

“D’Fabrikler sind fuuli Cheibe!”

Albert Müller im Tannacher erzählte, dass die Dampfsirene der Fabrik für die Bauern im Neuguet eine genaue Zeitangabe gewesen sei: 05.30, 09.00, 11.30, 13.30 und 19.00 Uhr.

1910 arbeiteten schulentlassene Mädchen für einen Stundenlohn von 15 Rp. täglich zehn Stunden lang in der Fabrik.

Die Fabrikarbeiter waren besser gestellt als die Bauern, weil die meisten noch ein eigenes „Güetli“ besassen (Webermeister Gubler im Niederdorf: 2,5 Jucharten Land, Mastvieh und grosser Garten). Wohl aus Neid pflegten die Bauern zu spotten: “D’Fabrikler sind fuuli Cheibe!”

Bertha Wullschleger, eine der letzten Egger Seidenfabrikarbeiterinnen, war 15 Jahre lang Zettelmeisterin bei Schroeder & Co. 1917 fuhr sie zum ersten Mal auf ihrem Fahrrad mit Kerzenlicht durch das Rällikerholz, wo Schirmflicker hausten, in den “Hoflet”. Der Grossvater von “Fräulein Rällike”, wie man sie nannte, war “Schifflimacher” gewesen, und ihre Mutter hatte Direktor Keller weben gelehrt.

Gute Arbeiter verdienten damals 80 bis 90 Franken im Monat. Die Seide verwendete man vor allem für Kleider- und Krawattenstoff, während des Krieges auch für Fallschirme (1 kg Seide kostete damals 3'300 Franken).

Am 1. November 1934 musste die Fabrik wegen der Weltwirtschaftskrise für zwei Jahre geschlossen werden. Mit etwa 80 Angestellten kam dann der Betrieb wieder in Gang, doch war der Lohn gering und die Arbeit zeitraubend, “da die eingerosteten Webstühle nicht mehr laufen wollten”.

Das alte Fabrikgebäude wurde im Sommer 1939 abgebrochen, ebenso das Maschinenhaus, da man Transformatoren aufgestellt hatte. Geniesoldaten sprengten den Hochkamin.

Casa Belluno

Wilhelm Schroeder & Co. modernisierte den Maschinenpark mit breiteren Rüti-Seidenwebstühlen. Neben Seide verarbeitete man auch synthetische Garne, die in zahlreiche europäische Länder und nach Amerika exportiert wurden.

1946 mussten auch ausländische Arbeiterinnen angestellt werden. Darum richtete man im Haus an der Forchstrasse 103 ein Mädchenheim ein und taufte es “Casa Belluno”, denn die meisten Mädchen stammten aus der oberitalienischen Provinz Belluno.

Schon in den Jahren 1883 und 1907 hatte die Firma Wohnhäuser gebaut, und von 1942 bis 1952 entstand im Lee eine ganze Arbeitersiedlung. Adolf Keller aus Küsnacht war von 1875 bis 1911 Fabrikdirektor. Darauf übernahm sein Sohn Karl die Leitung.

Ende 1964 bestand der Maschinenpark nur noch aus 24 Jacquard- und 36 Schaftstühlen, und im März 1965 kaufte die Firma Franz Büttner die Fabrikliegenschaft.

Die “Fabrikmutter” Emma Keller von Hinteregg, gestorben am 9. März 1972, hat über fünfzig Jahre lang in der Seidenstoffweberei gearbeitet.5

Weberschiffchen aus der Sammlung für das Egger Ortsmuseum Bild 014

3 Fritz Bertschinger 1891 Hinteregg

Fritz Bertschinger wuchs in Obermeilen auf, wo sein Vater, Bauernsohn aus Volketswil, Lehrer war. Wie dieser stammte auch die Mutter aus bäuerlichen Kreisen, von Greifensee.

Über den Pfannenstiel

“Es waltete ein guter Stern über Hinteregg, einer der drei Schulwachten der Gemeinde Egg am Pfannenstiel, als der Erziehungsrat im Jahre 1910 an die von ihm neu geschaffene zweite Lehrstelle dieser Schule Fritz Bertschinger aus Meilen abordnete. So wanderte dieser denn leichtfüssig mit seinem im Seminar Küsnacht im Frühjahr des gleichen Jahres erworbenen Lehrerpatent in der Tasche vom Sonnenufer des Zürichsees über den ”Gibisnüt” seiner neuen Wirkungsstätte zu.”6

Heimatkunde und Musik

In Hinteregg unterrichtete Fritz Bertschinger Schüler der 5. bis 8. Klasse; seine Stärke waren Geografie, Natur- und Heimatkunde und Musik. Die Lieder begleitete er meisterhaft auf dem selbst bezahlten Klavier.

Unvergesslich ist den Schülern auch die Schlittelbahn hinter dem Schulhaus.

An der Haldenstrasse unten stand jeweils der Kollege und Wandergefährte

Robert Dübendorfer, um, sobald Gefahr drohte,

die Kinderschlitten aufzuhalten,

während oben Fritz Bertschinger die Abfahrten kontrollierte.

Im Heidenriet, der Ebene unterhalb der Oberen Halden, sorgten die beiden jeden kalten Winter für den Unterhalt eines Eisfeldes.

Mit Argusaugen hütete Fritz Bertschinger die Schulreisekasse, denn er war der Ansicht, Geografie könne am besten durch Reisen veranschaulicht werden. Und skeptisch prüfte er neue Methoden, wichtiger war ihm das Vertrauensverhältnis zu den Schülern.

Schulzimmer in Hinteregg um 1900: Ab 1910 unterrichteten hier die zwei Kollegen Robert Dübendorfer (1.-4. Klasse) und Fritz Bertschinger (5.-8. Klasse). Bild 015

“Fritz Bertschinger war kein Riese, oft verschwand er hinter den breiten

Rücken seiner Achtklässler. Hilfsbereitschaft wurde bei ihm gross

geschrieben; nie brüstete er sich mit seinem Wissen und Können.

Anfechtungen, die keinem Lehrer erspart bleiben, stand er hilflos

gegenüber. Er verkroch sich davor wie ein Schnecklein,

wenn Gefahr droht, in sein Häuslein.”

Auch in den Behörden setzte er sich als Aktuar, Rechnungsführer und als Gründer des Verkehrsvereins ein. Seine ausgeprägte Musikalität wurde von den Chören der Gemeinde genutzt:

32 Jahre lang leitete er den Kirchenchor, 10 Jahre den Frauenchor, und als Aushilfsdirigent leistete er dem Männerchor Egg wertvolle Dienste.

Schulhaus Hinteregg um 1970: Bis 1984 wurde im 1857 erbauten Schulhaus und in einem Pavillon hinter dem Restaurant Grütli die ganze Primarschule unterrichtet, bis die Mittelstufe ins “Bützi” umziehen musste. Bild 016

Seine Liebe zur Bergwelt teilte er mit anderen Bergfreunden in der SAC-Sektion Pfannenstiel, der er sein Leben lang treu blieb.

Dem Ehepaar Bertschinger-Wunderli wurden zwei Kinder, Hans und Elsbeth geschenkt, von denen “der Sohn als gewissenhafter und redegewandter Gemeindepräsident die Geschicke der Gemeinde Egg lenkte.” (AvU)

Viel Bitteres

Fritz Bertschinger musste auch viel Bitteres erleben: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner Frau am 25. September 1944.

Lydia Wettstein-Faust, Lehrerstochter von Mönchaltorf, die ihren Mann verloren hatte, wurde seine zweite Gattin. Sie kannte die Aufgaben, die auf sie warteten und schenkte Fritz Bertschinger “ein wohlbehütetes Heim.”

Mehr und mehr untergruben die aufreibenden Schularbeiten seine Gesundheit, weshalb er sein Schulzimmer verliess und auch den Dirigentenstab 1951 niederlegte.

Im hohen Alter betrachtete er von seinem “Birkenheim” oberhalb der Püntstrasse aus die Autokolonnen auf der Forchstrasse oder verglich die roten Wagen der Forchbahn mit den Postautos in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Hinteregg, “die fauchend und wankend eine dichte Staubwolke auf der ungeteerten Forchstrasse aufwirbelnd, der Stadt entgegenrumpelten.”

Und Fritz Bertschinger erzählte selber aus seinem Leben:

“Als junger Lehrer mit einem Monatslohn von 75 Franken war ich bei Familie Hoppeler (Post Hinteregg) 13 Jahre in Logis. Als Botenjunge ging ich auch nachts nach Guldenen mit Expressbriefen.

Turnen und Gesang

Mit meinem Kollegen Robert Dübendorfer hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Wir halfen einander in den Unterrichtsstunden aus. So übernahm er für mich die Turnstunden, ich für ihn die Gesangsstunden. Bei uns galt: Was mein ist, ist dein!

Meine ganze Freizeit galt dem Verkehrsverein Egg.

Mein Kollege unterstützte mich voll und ganz. In gemeinsamer Arbeit und mit vollem Einsatz ist die Pfannenstiel-Karte entstanden.

Es war uns beiden eine Freude, morgens um vier Uhr aufzustehen, um im Pfannenstielgebiet die Wege und Strassen zu vermessen. Die Druckerei beim “Teckten Brüggli” in Zürich nahm unsere Arbeit in Druck.

Ein weiteres Ziel, das wir uns steckten, war ein Weg von der Forch zur Hochwacht. Mit Hilfe von Forstmeister Rüedi aus Zürich ist alles zur Zufriedenheit gelungen. Mancher Wurzelstock musste mit starker Hand entfernt werden. Zur Belohnung wurde uns im Restaurant Pfannenstiel ein Mittagessen serviert.

Schon damals waren kleinere Streiche erlaubt. Nach einer fröhlichen Gesangsstunde lockte uns eine Carfahrt. Auf eigenes Risiko fuhren wir mit dem damals einzigen öffentlichen Car, welcher via Meilen und Stäfa nach Oetwil verkehrte. Es war etwas spät, als wir nach Hause kamen, sodass der Motor des Fahrzeugs noch warm war, als der Chauffeur am Morgen losfahren wollte! Wir mussten unsere Sünde bekennen, was aber weiter keine Folgen hatte.”

Panoramakarte Pfannenstiel, ein Gemeinschaftswerk von Fritz Bertschinger und Robert Dübendorfer Bild 017

4 Ernst Vontobel 1893 Esslingen

Eine bodenständige Gestalt

mit kernigem Ausdruck, der alte Löwenwirt von Esslingen! Seine Gedanken sind sprunghaft, Blitzlichter in die Vergangenheit:

Der Brand der Oelmühle, dem 1899 auch der Dachstuhl von Bäckerei und Wirtschaft zum Opfer fiel, die Züglete von Bäcker und Wirt Kaspar Schiesser in den Bahnhof-Neubau von 1908 und die Eröffnung der Uster-Oetwil-Bahn am 26. Mai 1909 sind ihm noch in lebhafter Erinnerung:

Die Musikgesellschaft “Alperösli”, die auf der ersten Fahrt in einem offenen Sommerwagen zur Unterhaltung spielte, die würdigen Ehrengäste, die im Sternen Oetwil Suppe und “Bratwurst von ausgezeichneter Länge” genossen; der feurig-klare “Ehrenmost” in Esslingen, aber auch das Jugendfest, das wegen eines frostigen Regens verschoben werden musste.

Als Tansenträger

1923 fand eine Feuerwehr-Gant statt: Tansen, Kübel, Flöchnersäcke, Feuerhaken und Helme wurden versteigert, Prachtsstücke, die heute ein Ortsmuseum zieren würden. Ernst Vontobel ersteigerte zusammen mit “Bodmer Dölf” eine Doppelleiter und zersägte sie: “Ich bruuche nu die halb - ich au - also nämed mer si zäme!”7