Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

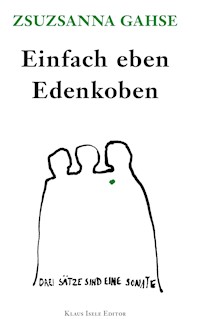

»Das ist Landnahme. Ich habe etwas erlebt, das Erlebte bin ich, mein Gelände, wenn ich es erzähle, breitet sich mein Gelände aus.« George Versandet, Schriftstellerin, findet sich in Edenkoben am Rand des Gebirgs in einem Landhaus ein. Dort lernt sie Orion und Odin kennen, und zwischendurch ist sie in Venedig zu dritt mit Else und Gertrude. »Drei Sätze sind eine Sonate.« Eine »Gemeinschaftsproduktion« ist geplant. Die drei »Sandfrauen« gehen durchs Rebland, zwischen den Zeilen draußen und drinnen, und George Versandet trifft den wundersamen Otto Hofen, »der Worte in der Luft rahmt«. Da ist eine richtige Geschichte, und gleichzeitig gibt es sie nicht. Zsuzsanna Gahses Passagen sind federleicht, ironisch, selbstbewusst, grenzgängerisch: »Eines Tages wird es von uns ein Volk geben.« Im Hinterland der Erzählung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL ERSTENS

KAPITEL ZWEITENS

KAPITEL DRITTENS

KAPITEL VIERTENS

ERSTENS

Für den Fall, dass ich mich beschreibe, geht es um zwei Personen: Da bin einerseits ich, und andererseits gibt es mich. Ich und Mich.

Diese beiden spielen auch sonst eine nicht unwesentliche Rolle. Immer sind sie zu zweit. Nehmen wir an, ich lerne jemanden kennen, dann kenne ich bei dem Fremden zunächst nur den, der mir schon bekannt ist, der so ist wie ich; da gibt es bei ihm dieses Ich, und außerdem gibt es mich. Zwei klar erkennbare Gestalten:

Ich und Mich.

* * *

Oder ich gebe zu, dass ich nicht viel erkenne.

Ich erkenne nichts, dachte ich, und durch eine schmale, lange Straße stieg ich langsam den Hang hinauf. Manchmal blieb ich stehen und versuchte, den Weinflaschen, die in einigen Fenstern ausgestellt waren, etwas Verständliches abzulesen. Aber ich kann Weinetiketten nicht deuten. Ich erkenne nichts, dachte ich. Zwar bin ich ein Autofahrer, Einkäufer, Frühstücker, einer, der die Feder in der Hand hält, der ein Buch aufschlägt und wieder zumacht; ich bin ein Hotelgast, Gastgeber, bin Patient, Zuhörer oder jemand, der nicht mehr zuhören kann.

Ich bin ein Wähler, der jetzt eben nicht wählen wollte.

Alle diese Figuren sind bekannt. Jeder kennt den Autofahrer, den Einkäufer, den Einhändigen, den Meinungslosen, den wählerischen Patienten und den Frühstücker, aber mich kennt man damit noch lange nicht. Und es ist besser, ich erfinde, ich sei jemand, der ich nicht bin, und mit diesem kann ich leichter umgehen.

Übrigens machen das die anderen ebenso. Sie erzählen: Ich bin jemand, der ..., so fangen sie an. Und dann schmücken sie die eigene Person aus, wie sie wollen.

Sie erfinden sich selbst.

Sie erzählen: Ich bin jemand, der Scherze versteht. Oder: Ich bin schweigsam, groß, scheu, ein typischer so und solcher und so weiter. Und gerade das sind sie fast immer nicht, wie sie sich genüsslich selbst ausmalen.

Ich male mich aus, ich malt mich, aber so bin ich nicht.

* * *

Da jetzt alle Personen bekannt sind, kann ich mit meinen Notizen fortfahren:

Nach einer mittellangen Wanderung war ich in Edenkoben angekommen, zufällig gerade hier. Am Ende der schon erwähnt langen Straße betrat ich ein Landhaus, meinen Koffer stellte ich neben die Wand und schaute mich um.

Ich bin Schriftsteller und heiße George Versandet. Wie ich aussehe, kann man sich folglich vorstellen. Ich habe einen schwarzen Hut auf (allmählich werde ich grimmig) + (allmählich sage ich kein Wort mehr), und ich bin eine Frau.

Nachdem ich das Landhaus und, über eine steile Holztreppe, meine Wohnung betreten hatte, schaute ich mich um, kochte mir in der Küche einen Kaffee und stellte mich mit der Tasse ans Fenster.

Das Landhaus hat schöne, ruhige Fenster, die meinigen liegen in dicke Mauern eingemeißelt, und wenn ich hinausschaue, kann ich mich weit Vorbeugen, zunächst den inneren Mauereinschnitt entlang, dann durch das Fenster hindurch, und jedes mal, wenn ich hinausschaue, lehne ich mich gründlich vor. Weit vorgebeugt schaute ich gerade in den Garten hinunter, als ein blonder Mann zu mir heraufrief. Ob ich George Versandet sei. Ich nickte. Auch das Nicken genoss ich, vorgebeugt, durch das alte Landhausgemäuer. Der blonde Mann legte eine Hand über die Augen, die Sonne schien. Er rief mir zu, dass ich mich gedulden solle, bald würde er mich besuchen, um die nächsten Schritte gemeinsam abzusprechen. Er wollte etwas hinzufügen, da sah ich zwei Leute auf ihn zukommen, sie ergriffen je einen Arm des Mannes und zerrten ihn gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen, worauf er den Kopf hängen ließ.

Ich wartete. Einige Tage. Das Wetter war immer schön, immer warm. Wenn ich über den südlichen Innenhof zur Straße hinausging, sah ich die Berge, die harte Kante von einem Gebirge, an die ich mich gern und schnell gewöhnte, und auch jetzt schaue ich oft nach ihr. Ich wartete und packte endlich die restlichen Sachen aus meinem Koffer, den ich dann unter dem Bett verstaute. Damit waren alle meine Pflichten erledigt. Was im weiteren von mir erwartet wurde, wusste ich nicht. Ich war dabei, Zeit zu verlieren, während sonst immer Akkord-Arbeit angesagt war: für alle Schriftsteller. Hugo und Theodor und Jorge-Luis und auch Gertrude arbeiteten längst im Akkord, Frederic und Georg komponierten Akkorde, und ich saß in Edenkoben.

Aber ich legte mir die Hände beruhigend auf die Stirn, setzte mich, legte die Beine auf den Tisch und sagte mir: George, nimm den Hut ab. Vor so viel Natur. Vor den Fenstern warteten nämlich die Reben.

* * *

Über mir fliegt alles! Nachtfalter, schwarze Fliegen, Hubschrauber, vor allem Düsenjäger. Vor mir die Weinreben. So weit das Auge reicht: die Reben. Bis zum Rhein hinab reicht das Auge nicht; über den alten Fluss muss ich hinweg schauen.

Edenkoben liegt an einer geographisch klaren Stelle. Gerade hinter dem Ort fängt eine neue Landschaft an und vor ihm auch. Hinter ihm das Gebirge, vor ihm die Ebene.

Schon in Norwegen war ich über den Italiener erstaunt, der seinen Standort in der einzigen Hafenkneipe von Horten (und wer denn kennt die Stadt Horten) für alle Leute auf der ganzen Erde klar beschreiben konnte, oder zumindest klar hätte beschreiben können: Horten liegt an der Oslobucht und dort in Horten befindet sich die wichtigste Fährstation für die wichtige, sogar vom Mond her deutlich erkennbare Oslobucht, und eben bei dieser eindeutig erklärbaren Fährstation ist er der Kellner der einzigen Hafenkneipe. Folglich könnte man die Hafenkneipe sogar vom Mond aus anvisieren, und daher wird es verständlich, dass ein Italiener Lust hat, aus dem Süden an eine so bedeutende Stelle in den Norden zu fahren.

Auf eine ähnliche Weise gibt es die innere Verpflichtung, Edenkoben zu kennen, diese Stadt, in die man von einem fremden Planeten aus ebenfalls risikolos einfliegen kann. Man peile den deutlich sichtbar dunkelgrünen Rheingraben an und gehe, genau in der Mitte des breiten Grabens, einfach auf das westlich gelegene Gebirge zu.

* * *

Über mir fliegt alles. Nachtfalter, schwarze Fliegen, vor allem Düsenjäger.

Auf der steilen Holztreppe, die zu meiner Wohnung führt, hocken die Falter und rühren sich tagsüber nicht, wenn ich an ihnen ruhig vorbeigehe. Sie sitzen hinter den Vorhängen, hinter den Schränken, unter dem Bett. Wenn ich die Vorhänge zuziehe, fliegen sie hoch. Der Küchenschrank riecht nach verschiedenen Politur-Ölen, daher ließ ich ihn offen. Jemand schloss die Glastüren im oberen Teil des Schrankes, und ich fand zwei erstarrte, vermutlich erstickte Falter im Regal neben den Tellern. Wie schön sie sich hingesetzt hatten, um in einer ansprechenden Form zu ersticken. Dass diese dunkelbraunen Falter schlafen, und zwar sehr tief schlafen können, macht sie mir verwandt. Wenn man sie in ihrer Ruhe stört, besinnen sie sich nur schwer und taumeln.

Und jetzt kommt allmählich der Herbst.

* * *

LESEN:

Weinreihen, Rebenzaun, Zaunreihen, Kopftücher, Weinköpfe, Kopftücher und zwischendurch springen ungeschützte, meist dunkle Haarschopfe hoch zwischen den roten und gelben, gelbgrünen und noch grünen Weinblättern, Rebengittern, Weinstockreihen, Reihen, Reihen, hinter und unter den Blättern hängen reihenweise die Trauben, vor den Trauben ein Feigenblatt,

Weinblätter, Dickichtzaun, zwischen denen herbstend die unverschämten Kopftücher und die noch weniger verschämten Unbedeckten, Haarschopfe, ein Hinundher der Köpfe und Rebstock neben Rebstock, Rebstock, Weinreihen, Traubenzaun mit Blättern, dazwischen Trauben, die reifen dunklen Trauben, verdeckt nur durch ein Feigenblatt.

Dann fällt ein Schuss. Und alle, alle, alle schwarzen Vögel fliegen hoch.

* * *

In meiner Einsamkeit, und nachdem sich mir das Herz für die Landschaft geöffnet hatte, schloss es sich wieder, und der Hals schwoll an, die Kehle drückte, der Kragen platzte, ich nahm meinen Hut und trat aus dem Zimmer. Da begegnete ich zwei anderen, die unweit von meiner Tür im Innenhof des Landhauses auf und ab gingen. Auch sie mit Hüten. Schnell schritten sie auf und ab. Früher wären wir größer, bedeutender, sichtbarer gewesen, hätten auf Pferderücken galoppiert; aber die Ähnlichkeit mit den Früheren ist uns trotz der Schrumpfungen noch anzusehen; wir sind Pferde und Frauen zugleich. Nun gingen wir zu dritt in dem herrlichen Hof von Wand zu Wand und waren glücklich erstaunt über einander, drei sehr verschiedene Tierarten sind wir, sagten wir; so ein Tier, so ein Tier und so ein Tier, Weibchen alle, Weibchen mit Hut, mit großer Sympathie für so ein Tier, son Tier und das andere. Alle versandet. Sand eins, zwei und drei.

Verwitterungen. Eine Sandsammlung. Für Sammlungen aber interessiert man sich zur Zeit. So lange wir in der Sammlung bleiben, Sandweibchen eins, zwei und drei, wird man sich für uns interessieren, und danach verlangt es uns, sagten wir.

Von diesem Tag an liefen wir gemeinsam; wenn es das Wetter zuließ, schritten wir diagonal durch den Hof. Bei Sturmböen, die es hier selten gibt, gaben wir die Diagonalen auf und gingen die Mauern entlang, und das taten wir auch, wenn die Düsenjäger tief über den Hof hinweg flogen. Was oft der Fall war. Anfangs, als ich einmal nicht aufpasste, erwischten und ergriffen sie mich, und ich flog mit ihnen bis zum Rhein hinunter, wo sie mich knapp vor dem Ufer fallen ließen.

* * *

Das An-der-Wand-Entlanglaufen war eine wichtige Tagesbeschäftigung. Schweigend warfen wir den Kopf zurück.

Für einige Tage hatten sich zwei russische Reisende und später drei fremde englische Männer zum Tageslauf gesellt, um sich über den Gang der Dinge, über unseren Gang zu orientieren, dann reisten sie wieder ab, und wir liefen weiter, ohne einander je zu stören, die grauen Flugzeuge schnitten Zäsuren in den Hofumlauf, das Gehen war unsere Arbeit geworden, ganz offensichtlich, denn einmal kam unsere Hausdame geradewegs auf uns zu und sagte: »Wir haben also Künstler im Hof, und eben das haben wir uns gewünscht, einen Künstlerhof.«

Eines Tags sah ich, dass dort, wo einst die Eingangstür gewesen war, die Tür fehlte und durch ein Gittertor ersetzt war. Hinter dem Gitter, zur Straße hin, standen etwa zwanzig Leute und betrachteten uns. Später waren es vierzig, dann hundert, und das Tor musste aufgebrochen und erweitert werden, damit man uns besser sehen konnte. Außerdem wurden Mikrophone an der Hauswand angebracht; so konnten die Betrachter unsere Schritte auch hören. Wir liefen weiter. Ich überlegte, wie ich aufzutreten hatte, da ich von jeher etwas sagen wollte und mich nun mit Hilfe der Schritte auszudrücken hatte. Gerade erwog ich, die Morsezeichen zu lernen, da hörte ich einen der Zuschauer sagen, das sehe hier keinesfalls wie ein Künstlerhof aus, sondern wie ein Gefängnis, und über diese Bemerkung vergaß ich die eigenen Gedanken.

Ich weiß nicht, was ein Künstlerhof ist. Aber warum dachte er an ein Gefängnis? Weil der Hof viereckig war? Und wieso waren ihm die südliche Wirkung der Anlage, die weinüberwachsene Laube und die Blumenstöcke nicht aufgefallen?

Er hätte an einen Klosterhof denken können. Wenn auch an Klosterhöfen keine Zuschauer stehen, und an Gefängnishöfen tun sie es ebenfalls nicht, vielmehr sind sie in Stadien und erst recht in Tiergärten anzutreffen. Nervös liefen wir die Mauern entlang. Ich sagte es schon: son Tier und son Tier und so eins. Drei an der Zahl. Orion, Odin und ich, die George. Die Düsenjäger über uns, die sind auch Tiere, aber lauter als wir. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir sind nicht laut genug, und damit wirken wir nicht weniger laut, sondern zu leise.

* * *

Sobald ich zum Fenster hinausschaue, bin ich durch die Ordnung der Rebenreihen durchleuchtet. Senkrechte und Waagrechte, geordnete Liniengruppen. Man kann nicht jeden Tag Neues über ein und dieselbe Landschaft sagen, aber man kann hinausschauen.

* * *

In den ersten Wochen nach meiner Ankunft schrieb ich viel. Unter anderem notierte ich: George Versandet, die sich produzieren sollte, ist vor kurzem in einem Landhaus angekommen und weiß nicht, mit welcher Währung sie zahlen wird. Geld braucht sie nicht auf den Tisch zu legen, im Gegenteil. Dass sie aber zahlen muss, versteht sich von selbst.

Als ich diese Sätze notierte, hatte ich gerade erfahren, um welche Arbeit es bei meinem Aufenthalt im Landhaus ging. Zunächstverstand ich, es handle sich um eine Gemeinschaftsproduktion. Um wessen Gemeinschaft, konnte mir niemand sagen.

Die Auskunft bekam ich von dem blonden jungen Mann, der mich nach etwa zehn Tagen dann tatsächlich besuchte.

Am Fenster stehend tranken wir einen Kaffee und ich fragte ihn, wofür ich mich an diesem Ort engagieren müsse. Bestimmt kam meine Stimme etwas atemlos: Ich mochte das Wort Engagement weder hören noch aussprechen und hatte es nur aus Freundlichkeit ihm gegenüber vorgebracht. Ich bin sicher, ein Schriftsteller muss einfach nur in Flammen aufgehen. Wenn er das nicht tut, braucht er nicht zu schreiben. Wenn er aber in Flammen steht, darf er sogar sehr still bleiben. Und während ich ihm das alles erzählte, stellte sich heraus, dass er ganz meiner Meinung war. Daraufhin tranken wir einen Schnaps miteinander, am helllichten Tag, als er mir aber weiter antworten wollte, ging die Tür auf, zwei Männer kamen herein und rissen ihn in zwei verschiedene Richtungen mit sich fort.

Wie leid er mir tat, muss ich nicht betonen. Er ließ den Kopf hängen, und niemand konnte ihm helfen.

An meine Freunde Frederic, Georg, Gertrude und Else schrieb ich Briefe und versuchte ihnen klar zu machen, dass es bei mir um eine Produktion gehe, das heißt: Ich bin zunächst einmal ein Produkt, das sich selbst produzieren muss. Ein Schriftsteller muss sich nicht engagieren, sondern produzieren, möglichst unauffällig, im rechten Augenblick auffällig.

Außerdem, so schrieb ich ihnen, bin ich gerne in Edenkoben, weil sich auch hier Unerwartetes ereignen könnte.

Die Antwortbriefe kamen aus den Pyrenäen. Die Freunde hatten Paris den Rücken zugekehrt und waren in die Berge gezogen, um Ruhe zu haben. Sie verstanden mich.

Georg von der Aue, der schon seit Jahren in Hamburg mit seinen Kompositionen lebte und in den ich seit der gleichen Zeit verliebt war, schrieb mir: Tu, was Du nicht lassen kannst.

Ich hatte gerade die Briefe gelesen, als man mir sagte, dass für eine Vorstellung im Künstlerhof dringend Publikum benötigt werde und dass ich mich als Publikum aufführen könnte.

So kam es zu meiner ersten Vorstellung. Dann zu der zweiten und zu den weiteren.

In einem Vororts-Antiquitätenladen kaufte ich einen Spiegel und übte den richtigen Blick ein: hochgezogene Augenbrauen. Die Augenbrauen bestimmen die Miene entscheidend. Mit dem richtigen Gesichtsausdruck spiele ich meine Rolle passabel; nach den Vorstellungen sage ich als Publikum nichts, oder ich rede vom bevorstehenden Essen.

* * *

Nach einer der Vorstellungen im Künstlerhof erreichte mich der folgende Brief:

»ENDLICH

Nicht der Rede wert. Was soll ich dazu sagen? Nicht der Rede wert. Es hat keinen Sinn, darüber zu reden, es bleibt nichts übrig als zu schweigen. Nicht der Rede wert bin ich. Vielleicht bin ich nicht mehr der Rede wert, es ist dazu gekommen, oder es war früher schon so. Was soll ich dazu sagen, und soll ich, kann ich etwas dazu sagen? Ist es nicht mehr der Rede wert, was ich dazu sage? Wenn ich nicht mehr der Rede wert bin, ist auch meine Rede keiner Rede wert und noch weniger: nicht mehr zu hören. Nicht der Rede wert, falls man doch etwas von mir hört, aber was soll